Marzo 2008 - biesseonline.sdb.orgbiesseonline.sdb.org/2008/pdf/200803.pdf · Ogni persona ha...

Transcript of Marzo 2008 - biesseonline.sdb.orgbiesseonline.sdb.org/2008/pdf/200803.pdf · Ogni persona ha...

RIVISTA FONDATADA S. GIOVANNI BOSCONEL 1877

Marzo 2008Mensile - Anno CXXXII - nr. 3Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003(Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB PDSpedizione nr. 3/2008

Qual è questo origina-le sistema educativo?La prassi di Don Bo-

sco è un’arte pedagogico-pastorale, avendo egli tra-dotto l’ardente carità delsuo ministero sacerdotalein un progetto concreto dieducazione dei giovani nellafede: la pedagogia è un’arteche esige talento. Non si tratta diformule statiche o magiche, bensì diun insieme di condizioni che rendo-no la persona capace di paternità ematernità educativa. La prima diqueste condizioni è quella di cono-scere la propria epoca e di sapersiadattare a essa. In seguito vengonoalcune caratteristiche, fra le quali:

>> Creatività di artista per coniu-gare l’impulso pastorale con l’intelli-genza educativa. Si tratta di un tipodi passione apostolica che si sentechiamata in causa dall’attuale climadi secolarizzazione. In Don Bosco ilprincipio metodologico che lo spingead agire da vero artista è il suoatteggiamento di amorevolezza:costruire fiducia, familiarità e amici-zia. Il sistema preventivo ha molto dicarismatico, di “chiamata vocaziona-le” e comporta la mistica della caritàpastorale (la passione del Da mihianimas) e l’ascesi del “farsi amare”

>> Con lo sguardo fisso sull’Uo-mo nuovo. Il fine che si prefiggel’educazione salesiana è la configu-razione all’Uomo nuovo (Cristo) inogni giovane. Ciò non è preso inconsiderazione dall’educazione lai-cista. Per un educatore salesianoCristo è la migliore notizia che sipuò dare a un giovane: ci rivela Diocome Padre, e ci dice che in Cristosiamo figli di quel Padre. Non vi èdignità maggiore né miglior notiziada trasmettere. Solo Lui è la Via, laVerità e la Vita. L’evento/Cristo nonè semplicemente espressione diuna formulazione religiosa, ma unfatto obiettivo della storia umana.Ogni persona ha bisogno di Lui e aLui tende, anche se non lo sa. Laricerca malsana di efficacia e ilrelativismo religioso vanno a scapi-to della personalità dei giovani.

>> Mediante un lavoro di caratte-re preventivo. Prevenire è l’arte dieducare in positivo, proponendo ilbene in modo attraente; è l’arte difar sì che i giovani crescano dal di

(“non basta amare i giovani.Essi devono sentire chesono amati”).

>> In rapporto di solida-rietà con i giovani. Fare ilprimo passo, “andare ai

giovani” è “la prima e fon-damentale urgenza educati-

va”2. Il giovane è soggetto atti-vo nella prassi educativa e deve

sentirsi veramente coinvolto comeprotagonista nell’opera che si vuolerealizzare. Senza la sua libera colla-borazione non si costruisce nulla. Èquesta l’esperienza di Don Boscocon i ragazzi; egli non agiva conqui-standoli, ma condividendo con essile responsabilità. Una solidarietà edu-cativa oggi più necessaria che mai,visto che le varie agenzie educativenon sono sempre in sintonia con leesigenze formative del giovane.

EDUCARECON IL CUORE DI DB

IL SISTEMA PREVENTIVO“Voi avete opere, collegi, case, ma avete solo un tesoro:

la pedagogia di Don Bosco. Rischiate tutto il resto ma salvatequesta pedagogia… Il Signore vi ha affidato una pedagogia

in cui trionfa il rispetto del ragazzo… Conservatela: rinnovata,ringiovanita, arricchita di scoperte moderne, adattata

ai vostri ragazzi, che sono strapazzati in un modo come Don Bosco non ne aveva visti mai”1.

STRENNA 2008di Pascual Chávez Villanueva

Umbe

rto G

amba

2

MARZO 2008 BS

Prevenire è l’arte di educare affinché i giovani camminino con allegria correggendo deviazioni e preparandosi per l’avvenire.

3

In copertina:Sembra che meritino

le prime pagine di giornalie riviste solo notizie

tragiche e cronaca nera.Perché non cambiare

tendenza a favore di buone notizie

e cronaca bianca?Foto: Cipriano Demarie

Marzo 2008Anno CXXXII

Numero 3

RIVISTA FONDATADA S. GIOVANNI BOSCONEL 1877

Marzo 2008Mensile - Anno CXXXII - nr. 3Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003(Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB PDSpedizione nr. 3/2008

Mensile di informazionee cultura religiosa editodalla Congregazione Salesianadi San Giovanni Bosco

Direttore:GIANCARLO MANIERI

CHIESA12 Quo vadis Europa? (16) di Silvano Stracca

CASA NOSTRA14 Passeggiate e teatro di Martina Crivello

VIAGGI18 Tradizioni di un popolo... tradito di Giancarlo Manieri

EVENTI20 I talami / Chimbote di Filippo Manoni

INSERTO CULTURA23 EDB per l’Africa di Maria Antonia Chinello

FMA28 Dopo cent’anni... ci siamo di Graziella Curti

RUBRICHE2 Il Rettor Maggiore – 4 Ribalta giovani – 6 Lettere al Direttore – 8 In Italia & nel Mon-do – 11 Osservatorio – 16 Box – 17 Zoom – 22 Lettera ai giovani – 27 Bagliori – 30 Li-bri – 32 On Line – 34 Come Don Bosco – 36 Arte Sacra – 37 Laetare et benefacere… –38 Sfide etiche – 40 Dibattiti – 41 Note sulle note – 42 I nostri morti – 43 Il mese – 44 Prima pagina – 45 Relax – 46 I nostri santi – 47 In primo piano/Focus

dentro, con libertà interiore superan-do formalismi esteriori; è l’arte diguadagnarsi il cuore dei giovaniaffinché camminino con allegriafacendo il bene, correggendo devia-zioni, preparandosi per l’avvenire.

>> Unendo in un solo fascio diluce ragione, religione e amorevo-lezza che entrano in tensione “insie-me”. Non sono valori semplicementeumani, né solo religiosi e nemmenosolo di amabilità, ma tutti e tre i poliinsieme, in un clima di bontà, lavoro,allegria e sincerità. Evidentemente lapratica del sistema preventivo diven-ta per l’educatore una spiritualità esi-gente. Non si può praticare senzauna comprovata carità pastorale euna vera passione apostolica. Stia-mo parlando di santità pedagogica,attraente ma profonda, che si identi-fica con l’allegria, ottenuta a base diservizio ai giovani, sacrificio, lavoro etemperanza (coetera tolle).

>> Con un impegno creativo neiconfronti del tempo libero del gio-vane. “La vita di gruppo è un ele-mento fondamentale della tradizionepedagogica salesiana”3. A ChieriGiovannino Bosco fondò la “Societàdell’Allegria”; Domenico Savio fondòla Compagnia dell’Immacolata; Mi-chele Magone apparteneva allaCompagnia del Santissimo… Attra-verso le associazioni si arriva agliambienti e a ogni singola personaall’interno del gruppo. Naturalmenteoccorre essere sempre disposti aoffrire un competente accompagna-mento personale, specialmente aglianimatori e ai responsabili. �

È possibile leggere in anticipoil prossimo numero, collegandosi

al sito Internet:http://biesseonline.sdb.org

Redazione: Maria Antonia ChinelloNadia Ciambrignoni - Giancarlo De Nicolò - Franco LeverNatale Maffioli - Francesco Motto - Vito OrlandoSegreteria: Fabiana Di BelloCollaboratori: Severino Cagnin - R. Desiderati Graziella Curti - Enrico dal Covolo - Bruno FerreroCesare Lo Monaco - Giuseppe Morante -Vito OrlandoMarianna Pacucci - Gianni Russo - Roberto SaccarelloArnaldo Scaglioni - Silvano Stracca - Maria Antonia ChinelloFotoreporter: Santo Cicco - Cipriano DemarieChiara Fantini - Tadeo Martin - Vincenzo OdorizziGuerino PeraProgetto grafico: Laura TononiImpaginazione: Puntografica s.r.l. - Torino

Il BOLLETTINO SALESIANO si stampa nel mondo in 56 edizioni e 29 lingue diverse. Raggiunge 131 Nazioni,più di quelle in cui operano i salesiani.

Direttore Responsabile: Antonio MartinelliRegistrazione: Tribunale di Torino n. 403 del 16.2.1949Diffusione e Amministrazione: Giovanni Colombi (Roma)Stampa: Mediagraf s.p.a. - Padova

ILBO

LLET

TINO

SALESIANO

NEL

MO

ND

O

Associato allaUnione StampaPeriodica Italiana

Via della Pisana 1111 - 00163 RomaTel. 06/656.12.1 - Fax 06/656.12.643e-mail: <[email protected]>Direttore <[email protected]>Fondazione DON BOSCO NEL MONDO - ONLUSCcb 3263199 - Banca Intesa - Fil. Roma 12 CIN P - ABI 03069 - CAB 05064Ccp 36885028 - CF 97210180580e-mail: <[email protected]>web: www.fdbnm.org

BS MARZO 2008

La santità pedagogica salesiana è attraente ma profonda, si identifica con l’allegria ottenuta a base di servizio, sacrificio, lavoro e temperanza.

1 Jean Duvallet. 2 Giovanni Paolo II, “Juvenum Patris”, 14. 3 Cap. Gen. SDB 23, n. 274.

RIBALTARIBALTA

A Marco replica Pietro: “Sembra distare nella giungla!”. Pietro di anni neha 29 e guadagna 500 euro al mese. È precario in un call center. Lui non

vede un futuro con Daria 28 anni, la fidanzata. Dice che praticamentenon può formare famiglia. Davanti

allo schermo, continuando a scorrerele notizie, l’inquietudine cresce.

Bruno Santino aveva 26 anni.L’azzurro immenso del cielo è

diventato un giardino proibito. Nelbuio della stanza ci raggiunge l’eco

della televisione. C’è “Amici”, uno deiprogrammi più seguiti in tv dagli

adolescenti. È un trampolino di lancioallestito ad arte dagli adulti per noi

giovani a caccia di successo. Nel programma i ragazzi della scuola

concorrono tra loro. Le loro vicissitudini appassionano

e soprattutto alzano gli indicid’ascolto. È l’ufficio di collocamento

delle nuove generazioni. Uno su mille ce la fa.

Il costo umano degli standard diproduttività aziendali è altissimo.

Il profitto regna sovrano. Nel decreto legislativo 626/94 che

recepisce le direttive della ComunitàEuropea sulla tutela della salute

e sicurezza dei lavoratori, al punto cdell’articolo 2 leggo: “Servizio di

prevenzione e protezione dai rischi”.Esaminandolo, capisco che le

normative ci sarebbero, e pure serie!Evidentemente dalle norme alla realtà

qualcosa è violato. Sembrerebbedalle testimonianze che sul luogo delrogo tre estintori non funzionassero.

“Buonanotte a tutti ragazzi”, diceMarco. Per un momento sembra un

saluto a chi se n’è andato. In realtà ètardi e andiamo a dormire, ma come

si fa a stare tranquilli? Il pensieroviaggia attraverso il respiro del

mondo; nel liquido blu del cielo.Nell’aria fredda di questo inverno lo

sguardo va oltre la finestra dovedorme un albero soave, fitto di rami.Tende le dita verso l’azzurro. Non ègiusto quanto è successo. Qualcosa

che non doveva avvenire è avvenuto.Il lavoro è un diritto, ma se anche il

lavoro brucia la nostra vita...

di Gionata Di Cicco

T

BS MARZO 2008

GIOVENTÙ BRUCIATANon abbiamo la gioia, noi giovani, di vivere tempi felici sul lavoro:

leggiamo ogni giorno una specie di bollettino di guerra…

IOVANIG

5

Tra amici, davanti a Internetdiscutiamo di lavoro. Sul web

appaiono dati da brivido. Tra il 2003 eil 2005 la media dei caduti sul lavoro

in Italia è stata di 1328 ogni anno. Nel 2007 dal 1° gennaio a oggi sicontano quasi 1000 vittime – una

media di 5 morti al giorno – più24 530 invalidi. Il 6 dicembre 2007,

alla Thyssenkrupp di Torino,un’azienda leader nel campo

dell’acciaieria e siderurgia, si parla di“torce umane”. Cerchiamo di

comprendere il senso dell’accadutoleggendo vari resoconti. Chiamiamo

strage quella nella fabbricasoprannominata la “fabbrica deiragazzi”, perché il 95% dei 180

dipendenti hanno meno di trent’anni.”Ero lì – racconta un soccorritore

presente alla tragedia – e vedevo unuomo avvolto dalle fiamme, era

Antonio Schiavone, e strillava:aiutatemi, muoio!”. E commentando

con dolore, l’impotente testimoneaggiunge: “Ho visto l’inferno, unascena tremenda”. Antonio aveva

36 anni. Lascia moglie e tre figlipiccoli. Tra gli infortunati

nell’incidente i morti sono stati 7. Ilgiorno dei funerali Benedetto XVI in

un telegramma auspica “che siatutelata con ogni mezzo la dignità e

la sicurezza dei lavoratori”.Nell’omelia l’arcivescovo di Torino

Severino Poletto lancia un monito: ”Illavoro per l’uomo, non l’uomo per illavoro. Mai più morti come queste,

mai più operai dilaniati dal fuoco”. Difronte a queste parole l’emozione

non ha voce.Carl von Clausewitz scriveva:

”La guerra è il luogo dell’incertezza, è il luogo del caso”. Mi paiono parole

appropriate per descrivere le condizioni di lavoro fotografate

da questi tragici eventi. A rompere il silenzio accanto a noi

è… un giovane come me, Marco, 28anni, dottorato senza borsa

all’università, uno dei tanti. Vorrebbeemigrare, arricchendo la schiera deitalenti nostrani all’estero. Dice: ”In

guerra, si sa, si muore, il lavoro perònon ti dovrebbe ammazzare!”.

quello del concetto di libertà ed’infinito. La vita ci offreesperienze interessanti, mera-vigliose ma anche impegnati-ve, faticose. Tutti, prima o poi,siamo chiamati a riposarci.Come quando ci è tolto un pe-so dalla spalla e ci sediamoall’ombra di un albero. Pro-viamo a chiedere a un uccellose preferisce restare in gabbiao tornare libero. Non ci sonodubbi. Basta aprire lo sportel-lo che esso sfreccia verso ilcielo azzurro”.

O SCURAMENTO.Caro direttore, [...] ho un

quadro abbastanza chiaro suirapporti omosessuali nel mon-do classico... Ma questo qua-dro si oscura con la diffusionedel cristianesimo [...]. Mi è sta-to detto che è contro natura.Ma non mi è stata data maiuna risposta soddisfacente.

Antonio@...

Caro Antonio, non so se sipossa chiamare “oscuramen-to” il quadro del cristianesimorispetto a quello del paganesi-mo (o mondo classico – comepreferisce) per quanto riguar-da i rapporti omosessuali.Ciò che posso dirle è che la fi-losofia e la teologia di matricecattolica per arrivare alle con-clusioni che lei sa non partono

dire allora? Ricordo alcuneespressioni di una mia vecchiazia – si chiamava Quinta –che faceva il catechismo inparrocchia. Diceva cosestraordinariamente vicine aquelle che qualche tempo fami ha scritto un affezionatolettore e – devo dire – ancheun sagace corrispondente, ilprof. Verdone. Quel che mi hascritto in proposito, ti trascri-vo fedelmente. “Occorre ser-virci di metafore che mettanoa fuoco concetti come quelli dipresenza, di vicinanza. Chimuore c’è ancora, anche senon può essere visto. Comequando qualcuno va avantiper la strada e rimane nasco-sto dietro una curva. Oppure,come accade la notte, quandopapà e mamma dormono inun’altra camera. Il bambinonon li vede, ma li sente vicini.Altro ambito semantico su cuiinsistere riguarda la finalitàdell’esperienza vitale. Siamosulla terra per formarci, comeil bambino nel seno materno.Quando egli è pronto per ilmondo, allora nasce. Così noi,al momento giusto per ciascu-no, passiamo ad un’altra vita.Come i frutti dell’albero che ilcontadino coglie man manoche sono maturi o come perso-ne in cammino verso casa. Chiarriva prima aspetta gli altri.Il terzo ambito da sviluppare è

fatto il nostro “eroe”, che laChiesa era già un anacroni-smo nel Medio Evo. Figurar-si! Ma un vero anacronismodel testo in questione è quellodi descrivere i monaci comeignoranti, vuoti, senza ideali,pavidi... S’è dimenticato, Fol-let – ammesso e non concessoche l’abbia mai saputo – chescuole, ospizi, ospedali, infer-merie, farmacie, ecc. ecc. so-no state invenzione dei mona-ci. Ma tant’è: Follet, per mol-ta gente, resta un super! Allafaccia!

L A NONNA MOR-TA. Caro direttore, non le

ho mai scritto, ma stavolta mifaccio coraggio e... eccomi.Perché mi è capitato addossoun grosso problema. È mortamia mamma, di tumore pur-troppo. Era anche la nonna dimia figlia [...]. si volevano ungran bene. Ora la mia bambi-na mi ha fatto un sacco di do-mande tipo: “Dov’è la non-na?”. “Lì dentro allora chic’è?”. “Quando potrò riveder-la la nonnina?” [...].

Mariella, Taranto

Domande difficili, cara signo-ra. Lo so. Difficili soprattuttoperché a quattro anni non si èin grado di fare distinzioni fi-losofico-teologiche... Che cosa

L ETTERE AL DIRETTORE

6

K EN FOLLET. Caro di-rettore, Lei ha più volte

criticato il Medio Evo come èdescritto da certi scrittori, e daparte sua lo ha magnificato co-me un’era straordinaria. Masono in tanti a non condivider-la […]. A proposito che cosane dice del Medio Evo descrit-to da Ken Follet? Lo conosce?

Vittorio, Taranto

Caro Signore, mi parla di“scrittori” che non condivi-do, o non mi condividono.Occorre specificare: si trattadi storici o di romanzieri. Daquanto mi ha scritto, sembre-rebbe riferirsi a romanzieri...E allora, le specifico subitoche il romanzo è storia comeio sono un cavallo. Mi sem-bra inutile perderci tempo.Per quanto attiene a Ken Fol-let, sì, ho letto “I pilastri del-la terra”. Pur plaudendo allabellezza del “romanzo” (diromanzo si tratta!), ho dovutoprendere atto di una certa“grossolanità” interpretativariguardo alla concezione delMedio Evo e, soprattutto, allaChiesa, per cui mi sono rifiu-tato di leggere la sua ultimafatica “Un mondo senza fi-ne”. O meglio ho letto menodi cento pagine poi ho pianta-to lì. La solfa era la stessaanzi, i difetti dei “pilastri” sisono accentuati, il Medio Evolo descrive da perfetto anti-clericale come egli è. Lui af-ferma di descrivere il MedioEvo com’era, ma per uno sto-rico sarebbe una sciocchezzapatentata scrivere, come ha

MARZO 2008 BS

�Acquisto i due volumi dicirca 750 pagine ognuno de“La vita di San Giovanni Bo-sco” – Autore G.B. Lemoyne– Casa Editrice SEI. Gian-carla Minelli, Via VassalliEandi 19, 10138 Torino.

�Sono un volontario privatoe cerco amiche di tutte le etàche abbiano bisogno di amici-zia o di parlare con una per-sona sensibile come me. DiMilano e provincia. Cerco an-che computer vecchi o usatigratis, anche rotti. Ritiro gra-tis. Tali computer saranno si-stemati e poi donati a bambinie ragazzi disabili. Contattarmi

al 389/99.19.993 – Cristia-no Monza, Via Anfiteatro14, 20121 Milano, e-mail:[email protected].

�Vorrei instaurare sinceraamicizia epistolare con ra-gazzi/e età compresa 22-32anni. Mi chiamo Daniele, ho32 anni. Scrivete a DanieleTuzzolo, Via dell’OrsaMaggiore 99, 00144 Roma.

�Desidero acquistare testiscolastici degli anni ’60-’70pubblicati dalle SEI di Tori-no. Mario Cervia, Via B.Maioni 51, 28021 Borgo-manero (NO).

�Mi chiamo Fabio, ho 37anni e cerco amiche di tuttele età per instaurare unabella e sincera amicizia.Risposta assicurata. Berto-lotti Fabio, Viale BrunoRizzieri 55, 00173 Roma.

�Sono un ragazzo di 32 an-ni, alto, snello e prossimoalla laurea. Di indole sem-plice, amo la natura e le co-se belle. Mi piacerebbe co-noscere per amicizia ragaz-zi/e della mia città o provin-cia. Grazie. Baldanzi Anto-nio, Via M. Berrino 19,10148 Torino.

Appelli

OGNI MESECONDON BOSCOA CASA TUAIl BollettinoSalesiano vieneinviato gratuitamentea chi ne fa richiesta.Dal 1877 è un donodi Don Bosco a chisegue con simpatiail lavoro salesiano trai giovani e le missioni.

Per la vostra corrispon-denza:

IL BOLLETTINOSALESIANOCasella post. 1833300163 ROMA Bravettafax 06/656.12.643E-mail: [email protected]

Diffondetelo tra iparenti e gli ami-ci. Comunicatesubito il cambiodi indirizzo.

BS MARZO 2008

7

mestiere: sarebbe un sovverti-mento delle regole del gioco.

A TEI ILLUMINATI.Caro direttore, da qual-

che tempo illustri pensatori delcalibro di Augias, Dario Fo,Odifreddi ecc., si dedicano adimpegnativi problemi storico-religiosi. Nei loro libri e nelleloro “allocuzioni”, discettanodi Chiesa e Papato con una si-curezza (e sicumera) tali da fararrossire san Tommaso d’A-quino. Tanta sapienza è ogget-to di devota attenzione nell’o-limpo televisivo, dove già han-no notevole spazio i Santoro ei Travaglio. Altri scrittori, lecui opere pregevoli e docu-mentate trattano eguali argo-menti, sono semplicementeignorati nei salotti televisivi al-la moda. Come spiegare certealchimie a noi poveri mortali?

Questa è la società in cui vi-viamo... stavo per scrivere “cimeritiamo”. Cristo è da sem-pre “segno di contraddizione”– è parola di Vangelo – e quin-di non meravigliano più di tan-to i “pro” e i “contro” Cristo.La verità è che oggi sembradiventato per alcuni talmenteingombrante questo Gesù checi si batte in tutti i modi pereliminarlo... o meglio per eli-minare la seconda parte delsuo nome, Cristo, lasciandoglila prima, Gesù, che lo qualifi-ca uomo come tutti, anzi unperdente, un predicatore unpo’ idealista e forse un po’“suonato”, un sognatore checoltiva utopie, regolarmentecancellate dal potere, un rivo-luzionario imprevidente e pernulla diplomatico. Lungo lastoria, soprattutto recente, al-cuni ci hanno provato – e altrici provano ancora – a portarea termine questa operazione disvuotamento del Cristo dellafede. Tutti sempre regolarmen-te sono stati beffati da Coluiche più lo dichiari uomo e piùsi mostra Dio, più lo seppelli-sci e più risorge.In effetti, i primi a meravi-gliarsi di questa immarcesci-bilità del maestro di Galilea

sono i suoi stessi detrattori.Per costoro si può rispolvera-re quello che il cardinale Con-salvi disse a Napoleone cheaveva fatto imprigionare PioVII: “Non siamo riusciti noipreti a distruggere la Chiesa,crede di riuscirci vostra Mae-stà?”. Basta cambiare “Chie-sa” con “Cristo”, e la frase èugualmente vera. Atei ce nesono sempre stati... Anche senon tantissimi, a dire la verità.Nell’antichità si contano sullapunta delle dita e non si pos-sono chiamare veri atei, pensoai filosofi atomisti Democritoe Leucippo. Il Medioevo prati-camente non ne conosce enemmeno l’Umanesimo e ilRinascimento. Si comincia aparlare di atei nel secolo XVII

con Voltaire, Compte, De Sa-de (il famoso marchese), Hu-me, Diderot. Nel XVIII e XIX se-colo spuntano Nietzsche, Zola,Russel, Freud (forse), Marx epochi altri. L’età moderna econtemporanea può annovera-re Sartre, Camus (forse), On-fray, Bob Dylan, Hack, Gio-rello, oltre a quelli da lei cita-ti. Questi i nomi più noti (am-messo che siano tutti atei con-vinti). Alcuni di costoro cononestà riconoscono che se èimpossibile dimostrare l’esi-stenza di Dio è altrettanto im-possibile dimostrarne la non-esistenza.Le do piena ragione riguardoalla boria supponente di certiconduttori nostrani e alla su-pina condiscendenza dei me-dia. Vede, una cosa tantogrossa fa scoop, perché si at-tenta alla fede della granmaggioranza dell’umanità. Di-scuterne è questione di prima-ria importanza per conquista-re audience, vero e unico diodei media. E forse c’è sotto an-che qualche motivo ancor me-no nobile: per sentirsi “qual-cuno” bisogna che si punti inalto, molto, molto in alto, altri-menti la normalità del quoti-diano ti risucchia nell’anoni-mato. Allora, per non affogarenel mare del nulla non restache urlare contro l’Intoccabi-le, così è assicurata, o quasi,la celebrità! Bah!

da basi strane, senza senso,avulse dalla realtà, illogiche opretestuose, ecc. Tutto il con-trario. Si parte dall’osserva-zione attenta e metodica dellarealtà e nella realtà si constatache la vita è il frutto di un in-contro tra cellule maschili ecellule femminili.Da questo fenomeno che sipresenta come “naturale”, sievince per la teologia cattoli-ca che “il sesso è per la vita”,perché la vita scaturisce sololà dove un gamete maschile euno femminile si compenetra-no. E questo, le ripeto, apparecome legge di natura. Ora,sulle conclusioni che tira laChiesa (è bene ciò che seguela natura, è anomalo ciò chenon la segue), si può non esse-re d’accordo, si può obiettareche potrebbero esserci ecce-zioni, che l’amore è più gran-de del sesso (e sono d’accor-dissimo), che un uso diversodel sesso non è poi un delitto,ecc. Ma perché tacciare laChiesa di oscurantismo?Dov’è l’oscurantismo? Qual èl’oscurantismo? La Chiesache cosa oscura in realtà? Èoscurare o non piuttosto esal-tare? In effetti, la Chiesa esal-ta talmente il sesso fino a dire:“Usatelo per gli scopi volutidal Creatore”. Per alcuni po-trà essere un’esagerazione,ma certo non è né oscuramen-to né, tanto meno, oscuranti-smo!Le ripeto: si può non essered’accordo sui principi filosofi-co-teologici (che, guarda caso,sono quelli della filosofia ari-stotelico-tomista, quindi clas-sica, anche se Tommaso è unmedioevale), ma davvero nonc’è materia per condannare laChiesa. Essa non fa che quel-lo che crede sia il suo dove-re... Si è liberi di non seguirla,ma non di condannarla. Èsempre letale condannare chifa quello che è chiamato a fareper fede, per vocazione, perconvincimento intimo o per

Non ci è stato possibile pub-

blicare tutte le lettere perve-

nute in redazione. Ce ne

scusiamo. Provvederemo a

suo tempo alla pubblicazio-

ne o alla risposta personale.

IN ITALIA NEL MONDO&

8

MARZO 2008 BS

FOGGIA, ITALIA

PICCOLIMADONNARI

L’Immacolata a Foggia, nellaparrocchia salesiana, è stataonorata anche con l’esibizionedei ragazzi dell’oratorio come“madonnari”, quegli originalipittori di strada che, armati digessetti colorati, dipingono sulselciato, sull’asfalto, sul gra-nito, sul sagrato delle chiese,soggetti sacri con una mae-stria sorprendente. Sono in ge-nere copiatori, ma così precisida sembrare fotografi, tantoè somigliante all’originale ilsoggetto riprodotto. I giova-nissimi artisti della parrocchiadel Sacro Cuore si sono ci-mentati nell’impresa con otti-mi risultati coloristici e sceno-grafici a giudizio di tutti.

PESCEANA, ROMANIA

PADRE PIO NELL’EX IMPEROROSSO

A Pesceana è sorta la primachiesa dell’ex/regime ateo de-dicata a san Pio da Pietrelci-

na. L’ha voluta padre VictorTudor, prete ortodosso con-vertitosi al cattolicesimo contutti i suoi parrocchiani dopoche il santo frate cappuccinodivenne famoso per un mira-colo verificatosi per sua in-tercessione. Nel 2002 lamamma del sacerdote, colpi-ta da un tumore al polmonesinistro, venne dichiarata ino-

perabile e perciò inguaribiledai medici. Fu trasportata aRoma presso il fratello pitto-re, nella speranza di trovareun chirurgo che volesse ope-rarla. Il figlio la portava consé in una chiesa dove stavacomponendo un mosaico. Lamamma si fermava spesso apregare davanti a una grandestatua di Padre Pio chieden-

dogli di essere guarita. Dopouna quindicina di giorni, sirecò al solito controllo: sape-va la risposta, un ulterioreaggravamento delle condi-zioni di salute... Invece, il tu-more era sparito! Nella fotodi destra: la signora LucreziaTudor con l’arcivescovo me-tropolita greco-cattolico S.B.Lucian Muresan.

9

BS MARZO 2008

PISANA, ROMA

XXVI CAPITOLOGENERALE DEI SALESIANI

È in svolgimento presso laCasa Generalizia dei salesia-ni (23 febbraio - 12 aprile) lagrande assise della congre-gazione. I 233 capitolari,provenienti dai 5 continenti,affrontano un tema che pren-de il titolo dal motto di DonBosco: “Da mihi animas,cætera tolle – Dammi le ani-me e tieniti tutto il resto”(Gn. 14,21), diviso in cinquenuclei: Ritorno a Don Bo-sco, Urgenza di evangelizza-re, Necessità di convocare,Povertà evangelica, Nuovefrontiere. Il Rettor Maggiore

redazionale

NUMISMATICAa cura diRoberto Saccarello

VATICANO SEMPRE ATTIVODopo il Battesimo e la Confermazione, il terzoanno del programma aureo della Città del Vatica-no è stato dedicato all’Eucaristia, sacramento delsacrificio e della redenzione operata da Cristo,interpretato mirabilmente dallo scultore GuidoVeroi, uno dei maggiori artisti dediti alla realizza-zione di monete e medaglie. Lavora per San Mari-no, la Repubblica italiana e lo Stato del Vaticano.

Sui 50 Euro è raffigurata l’Ultima Cena, il momen-to in cui Gesù istituisce l’Eucaristia; sulla monetada 20 Euro sono raffigurati un pesce e un cesto dipani, immagine tratta da un dipinto paleocristianodelle Catacombe di San Callisto a Roma. La tira-tura è di 3426 esemplari.

Con un pezzo d’argento da 10 Euro, disegnato ilVaticano ha inoltre celebrato l’81° Giornata Missio-naria Mondiale “Tutte le Chiese per tutto il mon-do”. La scelta di raffigurare sul rovescio la BeataMaria Teresa di Calcutta intende sottolinearecome anche oggi la Chiesa testimoni la sua pre-senza missionaria e la verità del Vangelo in tutto ilmondo. Tiratura: 13 693 esemplari.

Le serie possono essere richieste direttamenteall’Ufficio Numismatico della Città del Vaticano:tel. 06.69883414. Email: [email protected]

convocando i rappresentantidelle 96 ispettorie della con-gregazione ha scritto: “Con-templiamo Cristo con losguardo di Don Bosco eamiamo i giovani con il suocuore”.

CASTELLO DI GODEGO, ITALIA

UN POETASALESIANOCOADIUTORE

Il 10 novembre 2007 il signorGiovanni Ferraresso, salesia-no laico, ha ricevuto una con-vocazione presso il Salonedegli Affreschi del Comune,dove il presidente dell’Asso-ciazione L.I.T.A. (Libera Isti-

tuzione per la Tutela dell’An-ziano), avvocato Daria Pescee il presidente dell’istitutoMartinit e Stelline, prof. Emi-lio Trabucchi gli hanno con-ferito il terzo premio nella se-zione C-Poesia. Il signor Gio-vanni aveva partecipato allasettima edizione del concorsoletterario riservato alla terza equarta età… “Parole ritrovate– lo scrittore che c’è in te”.Qual è la notizia? che Ferra-resso, classe 1909, è un gio-vanotto di quasi 99 anni. Sa-lute a lui dal BS.

10

MARZO 2008 BS

È una notizia interessante quella chetroviamo sul BS di marzo 1908, a pagina 76,notizia che ci attesta da un lato la generosaattività di un cooperatore, dall’altral’attenzione al Bollettino Salesiano,considerato da tutti gli emigrati italiani una ventata d’aria “patria”, e letto o ascoltato con avidità. Degli emigrati italiani in Francia si parla nel trafiletto che riportiamo.

10

ROMA

GENEROSITÀ

L’Associazione LumbeLumbeOnlus che opera in Angola e inAmerica Latina in stretta sinto-nia con alcune missioni sale-siane, ha ricevuto come offertaper le opere di beneficenzaprogrammate o già in via direalizzazione, uno splendidodiamante. La giovane proprie-taria ha deciso di privarsene,dopo che un legame affettivosi era sciolto, “a beneficio deimeno fortunati”, come lei stes-sa ha precisato, devolvendoloall’Associazione fondata e so-stenuta da carabinieri e civiliche “hanno scelto di percorrerela strada della solidarietà, dedi-cando il proprio tempo liberoal sostegno di progetti di coo-

perazione internazionale”. Undono spontaneo, scrive il pre-sidente della LumbeLumbe,che sfida la logica dell’avere eil primato dei beni materiali”.Il diamante, com’era logico, èstato messo all’asta, il suo va-lore monetario ammonta a mi-gliaia di euro… “Quel dia-mante oggi è in cerca di unnuovo proprietario, ma alladonatrice ha lasciato la consa-pevolezza di aver trasformatoun’esperienza dolorosa, qualepuò essere la perdita di unamore, in uno straordinario at-to di carità che potrà ridaresperanza a chi speranza nonha”. La lista delle realizza-zioni della LumbeLumbe èormai lunga, nonostante chel’Associazione sia stata fon-data solo nel dicembre 2002.Per chi volesse saperne dipiù www.lumbelumbe.org.

BARI, ITALIA

UN VOLTO UNA STORIAdi Marco Pesola

È un libro/fotografico origi-nale e decisamente bello. In-quadra e bevissimamente com-menta con qualche riga situa-zioni particolari di vita vissu-ta in diverse parti del mondoche il sottotitolo aiuta a capi-re: “Fotografie sulle gioie e lesperanze del nostro tempo”.Rigorosamente in bianco enero, sono senza dubbio fotosplendide che parlano, rac-contano, sottintendono. Le po-che righe di commento collo-cano lo scatto in un luogo, in

un tempo precisi e in una cir-costanza particolare. È un vo-lume da leggere, anzi no, davedere. È un libro che emo-ziona, fa pensare, strappa avolte una lacrima, a volte unsorriso, a volte una nostalgia;risveglia ricordi, sollecita unapreghiera…

Da Boulogne-sur-Seine riceviamo una notizia chetornerà di grande edificazione ai lettori del Bol-lettino.Uno zelante Cooperatore salesiano di quella città,non contento di leggere il Bollettino francese,volle pure associarsi all’edizione italiana, man-dando a tal fine una generosa offerta. Da variimesi, dopo aver letto, egli si affretta di trasmet-terlo al sacerdote che dirige la cappella degli ita-liani, assai numerosi in Boulogne presso Parigi. Per l’opera di lui e della suora di S. Vincenzo de’Paoli che si occupa della Colonia italiana, si co-minciò a leggere tutte le domeniche nelle pubbli-che riunioni il nostro Bollettino con immensopiacere e profitto di tutti coloro che vi assistono.Noi ringraziamo di cuore coloro che sono statiiniziatori di questa opera buona, siamo disposti amandare un certo numero di Bollettini italiani aquei cari connazionali, e saremmo felici di enu-merare fra i nostri Cooperatori coloro che ne fa-cessero domanda.

ALICE E GLI ALTRI (10)Divagazioni (mica tanto) su... una moda in continua espansione: un cane per amico.

O SSERVATORIO Anna Rita Delle Donne

noi. Facciamo una passeggiata.Un’interruzione ci farà bene”.“Grazie Fabio, risponde mam-ma Stefania, sei molto gentile.Molto più di quella signorinache ha dimenticato da tempole promesse fatte”. “Mamma!”,esclama Alice con il viso infiamme. Poi, aggancia il guin-zaglio a Drusilla e la trascinavia. O meglio, è lei che vienetrascinata dalla cagnetta festan-te, evidentemente contenta diquesta uscita in compagniadella padroncina.

>> “Cos’è questa storia dellepromesse dimenticate?”, chie-de Fabio, mentre sono nelparco tenendo d’occhio Dru-silla che corre nell’area riser-vata ai cani. “Ma niente…Mia madre deve sempre rom-pere le scatole”, risponde Ali-ce a occhi bassi. “Uhm, credodi aver capito qualcosa. Non

è che per caso avevi promesso di occuparti di Dru-silla e adesso?…”. “No… cioè…”. Ora Alice èconfusa. “Un cane non è un giocattolo che quandoci si stufa si lascia in un angolo. Senza contare chetua madre è incinta, ed è evidente che sia piuttostostanca”. “Ma io… devo studiare, non ho tempo”,cerca di difendersi la ragazza. “Alice, anch’io houn cane. Wiskey sta con me da quando avevo treanni, gli voglio bene. Mi occupo io di lui. E ti assi-curo che non è una perdita di tempo”. IntantoDrusilla è tornata e tiene tra i denti un legnetto cheposa ai piedi di Alice. La ragazzina lo raccoglie elo lancia lontano, il cane si lancia al suo insegui-mento. “Vedi? Lei non ti ha dimenticato, ti vuolebene, si fida di te”. Alice sorride timidamente.“Sono stata una stupida, mi ero dimenticata diquanto può essere divertente”. “A volte è anchefaticoso. Ascolta, se ti va, il pomeriggio potremmovenire qui con Wiskey e Drusilla. Fare una pas-seggiata, giocare un po’ con loro, prima di ripren-dere a studiare. Che ne dici?”. “Dico che vabenissimo!”. Adesso sorride felice. �

“P apà, ti prego, tiprego… Giuro cheme ne occupo io.

Convincila tu la mamma”.Alice insiste per l’ennesimavolta. “Alice, tenere un caneè una cosa impegnativa, epoi con il bambino inarrivo…”. “Mamma, ti giu-ro, non te ne accorgerainemmeno. La mattina mialzerò mezz’ora prima perportarlo fuori; e anche ilpomeriggio e la sera. Cipenserò io”. Mamma Stefa-nia e papà Giulio si guarda-no per un momento. Poicedono. “Va bene, Alice. Loprendiamo, ma non dimen-ticare ciò che hai promes-so”. “Grazie, grazie, grazie.Vi voglio bene”. E così ilcucciolo Drusilla arriva a farparte della famiglia. I primitempi Alice si occupa dellacagnetta con affetto e dedi-zione ma, passati un po’ di mesi, Drusilla non èpiù un tenero batuffolo e cominciano ad aumenta-re le sue esigenze; così, è papà Giulio che la mat-tina si alza per portarla fuori, mentre durante ilgiorno se ne occupa mamma Stefania, nonostanteche il pancione inizi a farsi sentire.

>> Oggi, Alice è un po’ eccitata; Fabio, il compa-gno di scuola, a cui tutte le sue compagne fanno ilfilo, viene a casa sua: devono prepararsi all’interro-gazione di storia. Mentre i due ragazzi sono impe-gnatissimi nello studio, Drusilla irrompe nella stanzacon il guinzaglio in bocca e comincia a guaire, sal-tellando qua e là. “Mamma, per favore richiamaDrusilla, non riusciamo a studiare”, urla Alice. “Maè bellissima!”, esclama Fabio, e si mette subito agiocare con la cagnetta. Mamma Stefania si affacciaalla porta; sembra piuttosto affaticata. “Alice, potre-sti portarla fuori tu? Sono un po’ stanca”. “Mamma,ma non vedi che stiamo studiando? Domani abbia-mo l’interrogazione!”, risponde la figlia, infastidita.“Ma certo, signora, interviene Fabio, ci pensiamo

11

BS MARZO 2008

Fabi

ana

Di B

ello

Un anno fa, in occasionedel cinquantesimo anni-versario della firma deiTrattati di Roma del

1957, l’ex presidente della repub-blica, Carlo Azeglio Ciampi, euro-peista della prima ora, concludevaun bell’articolo sulle difficoltà del-l’Europa dei 27 con un forte appel-lo ai giovani. A loro, soprattutto,chiedeva di sostenere il difficilecammino dell’Unione con il pro-prio slancio ideale e la partecipa-zione attiva, non dimenticando diessere “i principali beneficiari del-la sicurezza di vita generata dallapur incompleta costruzione euro-pea, frutto dell’‘utopia’ vagheggia-ta dai loro antenati”. Quasi unideale passaggio del testimone del-l’europeismo dai Padri fondatori ainuovi cittadini del duemila, spe-ranza di un continente senile. Unpopolo silenzioso, i giovani, peròcon una sua consistenza strategicanell’Europa allargata del XXI seco-lo. Relativamente poco numerosaquesta “generazione E” – appena il15% della popolazione dell’Ue –

CHIESA I FIGLI

DEL DISINCANTO

Finlandia, Francia, Germania, Ita-lia, Regno Unito e Slovacchia. Ilprincipale dato emerso è il diffusodisinteresse dei giovani nei con-fronti della politica. La gran partedei ragazzi si dichiara, infatti, pocoo per nulla interessata alle proble-matiche politiche (60%). Solo unamanciata si definisce molto inte-ressata (5,9%). I più appassionatiappaiono i giovani tedeschi, quasila metà. Seguono gli italiani (il43%, di cui il 9% si dice molto in-teressato) e gli austriaci. I più di-sinteressati si trovano nel RegnoUnito (25%) e nei nuovi paesi del-l’Unione come Estonia (29%) eSlovacchia (28%). A livello di in-teresse dichiarato, stupisce soprat-tutto il fatto che paesi di lunga tra-dizione democratica, come il Re-gno Unito e la Francia, abbiano illivello più alto di indifferenza tota-

rappresenta tuttavia un segmentodi frontiera della società contem-poranea. Solo dall’impegno delleultime generazioni, infatti, ci sipuò aspettare che l’Unione diventiil nuovo sistema di appartenenza edi cittadinanza intorno a cui svi-luppare nuovi legami di solidarietàe di identificazione transnazionali.

SCETTICISMO...Ma si sentono abbastanza “euro-

pei” i ragazzi nati dopo il 1980, nelsenso che partecipano attivamenteall’edificazione della casa comu-ne? La ricerca “Euyoupart” (Politi-cal Participation of Young Peoplein Europe) ha tentato proprio diesplorare i significati della politicae le forme di partecipazione della“generazione E”. Otto gli istitutieuropei coinvolti nella grande in-dagine, finanziata dalla Commis-sione Ue e durata tre anni. Ottomilai giovani, dai 15 ai 25 anni, contat-tati in otto paesi: Austria, Estonia,

12

MARZO 2008 BS

QUO VADISEUROPA? (16)di Silvano Stracca

Scat

tolo

n

L’Europa unita...

I giovani e la politica non so-no consanguinei. Questo valenon solo per l’Italia ma ancheper il resto dell’Unione. Oc-corre indagare questa disaf-fezione.

Il logo e la moneta del 50° anniversario della firma dei Trattati di Roma.

13

BS MARZO 2008

Tra le linee convergenti rintrac-ciabili nelle diverse società europee,a sorpresa va sottolineato il ruoloimportante che la famiglia conservanell’influire sugli orientamenti ideo-logici delle nuove generazioni. Unragazzo su tre ancora parla di politi-ca in casa con i genitori. Mentre ilgruppo dei coetanei contribuisce ainfluenzarne i comportamenti in re-lazione alla partecipazione. Ma perdire quanto poco entrino nella vitaquotidiana i valori della politica,ben l’82% dei giovani non ritieneimportante condividere le idee poli-tiche con i propri amici.

Altri due punti interessanti diconvergenza. Il primo è che i gio-vani, quando utilizzano normal-mente un mezzo d’informazioneche prevede una modalità di frui-zione attiva, come i giornali e In-ternet, tendono a essere più impe-gnati politicamente rispetto a colo-ro che seguono la politica passiva-mente attraverso la tv. Il secondo èche, anche tra quelli che vedono lapolitica come qualcosa di positivo,purtroppo la sua realizzazione a li-vello concreto è spesso la causadeterminante del disincanto.

(continua)

di sinistra. Solamente il 35% si ri-conosce ancora in questa dicoto-mia storica.

TOTALITARISMO DEMOCRATICO?

I ragazzi di “generazione E”paiono propendere per un impegno“fluttuante” che non mette più ingioco identità o appartenenze atempo indeterminato, bensì interes-si precisi legati alla vita sociale. Alprimo posto la disoccupazione e laprecarietà, al secondo l’inquina-mento e le tematiche ambientali, alterzo la violenza e la povertà. Lamaggioranza dei ragazzi (tra gliitaliani il 96%) considera il lavorotra i problemi più urgenti per lapropria generazione. Questo “di-sinteresse attivo”, come lo chiama-no i sociologi, si traduce in una ca-pacità d’aggregazione caratterizza-ta da un forte contenuto critico neiconfronti dei protagonisti dellascena politica del proprio Paese edi quella internazionale.

le (rispettivamente l’82 e il 74%).Il massimo dell’apatia si riscontrafra i giovani con meno risorse eco-nomiche, socialmente marginali,meno istruiti e non occupati, e tra igiovanissimi sotto i 18 anni.

... E SCONTENTOI ricercatori di “Euyoupart” li

hanno definiti “figli del disincan-to”. Sono i figli di una generazioneche ha visto, con la caduta del mu-ro di Berlino, la fine di un certomodo di vivere la politica, fatto dipassione e di ideali. I figli, cioè, diqualcuno già disincantato, di per-sone che si sono separate dalla po-litica anni addietro. Il disincantodei padri ha determinato il nuovoatteggiamento dei figli. Non un ri-fiuto tout court della politica,quanto una disaffezione per la poli-tica tradizionale. Le istituzioni, ipartiti, la classe politica non sonopiù centrali, tanto che i ragazziconsiderano politica fare un sit-ino aderire alla campagna di unaONG. Abbandono, quindi, presso-ché totale dell’attività partiticaclassica. Oltre il 90% degli intervi-stati afferma di non aver mai con-tattato un politico, dato soldi a ungruppo, indossato una spillettaelettorale, distribuito volantini. So-lo il 18% ha partecipato a una ma-nifestazione e solo il 7% ha soste-nuto una campagna elettorale. Allostesso modo quasi nessuno si è im-pegnato in un partito (5,8%) e an-cora meno nei gruppi giovanili(2,5%). Destra e sinistra sono poicategorie che i giovani europeimandano definitivamente in soffit-ta. Quasi la metà del campione di-chiara di non essere né di destra né

I giovani di oggi considerano politica fare un sit-in o aderire alla campagna di una ONG.

La ricerca “Euyoupart” ha fatto emergere il dato di un diffuso disinteresse dei giovani nei confronti della politica. Sono i “figli del disincanto” della “generazione E”.

MGS

Triv

enet

oM

GS T

riven

eto

LE PASSEGGIATEAUTUNNALI COME TEATRO DI ANIMAZIONEdi Martina Crivello

L e passeggiate autunnali sono il“testamento” di Don Bosco sulteatro di animazione, e anche ilvertice della lunga stagione

creativa salesiana, frutto di una pro-lungata esperienza di vita a contattodiretto con i giovani. In esse arriva amaturazione la sua pedagogia “diunità” che sa simpatizzare per tutti gliaspetti della personalità umana e per-ciò sa fondere gioco, cultura, festa,arte, musica, spiritualità. Quelle dicui si intende parlare sono le “gran-di” passeggiate autunnali che si svol-sero da Torino ai Becchi, il paese na-tio di Don Bosco, e poi da lì ad alcuni

centri circostanti, dal 1859 al 1864.Esse sbocciarono gradualmente apartire dalla consuetudine di contadi-no dei Becchi di recarsi presso i suoiparenti per alcuni giorni di vacanzanel mese di ottobre, il mese dellavendemmia in cui i suoi, contadini,alla fine di una lunga stagione di fati-ca e di attesa, raccoglievano i fruttidel loro lavoro; qui egli era solito de-dicarsi alla predicazione durante lanovena della Madonna del Rosario ecelebrare con i compaesani quella fe-sta solenne. Fu un voto formulato dadon Rua all’indomani della morte diDon Bosco: se si fosse ottenuto ilpermesso di tumulare la salma a Val-docco oppure nel collegio salesianodi Torino-Valsalice, avrebbe fatto de-corare l’intradosso della grande cu-pola della chiesa dell’Ausiliatrice.

COME NACQUEROA partire dal 1845 sappiamo della

presenza ai Becchi di alcuni giovanistudenti che ricevevano, come pre-mio dell’impegno dimostrato durantel’anno scolastico, un po’ di meritatoriposo in compagnia del loro prete.Nei primi tempi essi si limitavano apartecipare alle funzioni religiose.Ma, non oltre il 1849, iniziò la tradi-zione di concludere la festa con qual-che rappresentazione teatrale. DonGiovanni Battista Francesia, che haconservato le memorie di quelletournées per il Monferrato, testimo-nia che «fin dalla vigilia arrivavanoda Torino i musici di canto e di suo-

14

MARZO 2008 BS

ASA NOSTRAC

Gli studiosi sonoconcordi nell’affermareche le cosiddette“passeggiate autunnali”siano l’esperienza più significativa e culminante dell’attivitàeducativo-teatrale di Don Bosco.

Tradizionalmente il nome del fondatore dei salesiani è legato alla figura simpatica e disinvolta del saltimbanco che cammina sulla corda…

Don Bosco inventò le passeggiate autunnali che divennero per lui un’altra occasione educativa.

15

BS MARZO 2008

due volte e più ancora in un medesi-mo posto, senza doverci ripetere».

Si può notare subito che le indica-zioni date per i preparativi eranomolto generiche. Per quanto riguardail teatro, i comici si mettevano all’o-pera e non si hanno notizie circa in-terventi successivi di Don Bosco percorreggere quanto i ragazzi andavanopredisponendo: a loro veniva lasciatauna grande libertà e altrettanta re-sponsabilità. Il repertorio di solitoprevedeva alcuni lavori già rappre-sentati durante l’anno e meglio riu-sciti che venivano adattati agli am-bienti e al pubblico diverso a cui si ri-volgevano. Purtroppo, spesso riman-gono soltanto i titoli di quelle rappre-sentazioni, anche perché molto eralasciato alla libera interpretazione eperché, come si è detto, i testi veniva-no rimaneggiati.

UN GRANDE GIOCOESPRESSIVO

Che nel programma delle passeg-giate fosse previsto uno spazio spe-cifico per il teatro è chiaro; ma ciòche sembra più interessante sottoli-neare sono gli aspetti teatrali chepermeavano tutta quell’esperienza:la gita era un unico gioco espressi-

vo, come un grande copione, di cuilo spettacolo vero e proprio costitui-va un tassello. Si verificava cioè,anche lì, quella che è stata chiamatala “teatralizzazione del quotidiano”in cui i fatti che appartenevano alladimensione “privata” di Don Boscoe dei giovani si “teatralizzavano”.

Nelle Memorie Biografiche (vol.VI) si ricorda ad esempio il caso diTomatis, il quale era famoso per lesue lepidezze: un giorno voleva «cer-care le gambe che diceva di aversmarrite nelle escursioni del giornoprima. Pensava intanto a fare improv-visate serie o burlesche al padrone dicasa, le quali cagionavano prima sor-presa e poi un diletto senza fine».

Da ultimo non sembra forzato con-siderare quelle passeggiate come unasorta di esercizi spirituali itineranti. Èancora la testimonianza di don Fran-cesia a suggerirlo: «Alla sera ci ave-vano visti e sentiti a suonare, comepersone intese solo a divertimenti, edora erano meravigliati di vederci cosìraccolti in chiesa, come non si sareb-bero aspettato». Poiché «era questal’arte di Don Bosco, di trovare lapietà nella ricreazione, e direi quasila ricreazione nella pietà. Non parlo achi non conobbe né da vicino, né dalontano la industriosa carità di DonBosco ed i miracoli che esercitava sunoi per salvarci dal peccato; ma ècerto che noi non sentivamo diffi-coltà dal divertimento alla chiesa eviceversa, e si provava raccoglimentoe spirito non volgari». Di quelle espe-rienze lo stesso testimone ha lasciatoun ricordo pieno di nostalgia: «Ohsere gioconde, degne di essere narra-te da penna ben migliore! Ma questafosse anche la più eletta del mondo,non potrebbe forse dire a metà il no-stro entusiasmo, la nostra gioia, ondeci si riempiva il cuore». �

no, che, uniti a molti altri e studentied artigiani, portavano il bel numerodei nostri amici a cento e qualchevolta anche a cento cinquanta. […]Alla mattina poi della festa avevamotutti il nostro da fare; chi per la chie-sa, chi per la musica, chi pel teatro.Anche al teatro dovevamo pensare,per esilarare quella buona gente».Con i ‘fortunati’ che trascorrevanoqualche giorno in più ai Becchi, DonBosco compiva alcune brevi escur-sioni nei dintorni e così progressiva-mente maturò l’idea delle passeggiateautunnali. Normalmente erano fatte apiedi, con opportune tappe, con metediverse e di durata variabile. Le piùfamose, quelle del ’61 e del ’63, peresempio durarono una ventina digiorni; la prima, attraverso il Monfer-rato, giunse fino ad Alessandria; laseconda toccò Tortona, Genova eOvada. Ovunque arrivassero, i giova-ni godevano dell’ospitalità da parte diamici di Don Bosco, parroci oppurenobili signori e benefattori dell’Ora-torio; partecipavano attivamente allecelebrazioni liturgiche e alla sera siesibivano davanti alla popolazioneospitante.

L’ANTEPRIMAIl momento della preparazione era

estremamente importante e Don Bo-sco sapeva dargli tutto il suo valore.Ancora don Francesia ci ha lasciatouna pagina significativa al riguardo:«Don Bosco, credo verso la metà diagosto, ci poté dire una sera, parlan-doci dopo le preghiere, che la passeg-giata si sarebbe fatta anche in quel-l’anno […]. Il maestro della nostrabanda fu avvisato di pensarci pertempo, e preparare per i nostri piccolisuonatori una serie nuova di marce,con qualche variazione, per megliodilettare i paesi, che si sarebbero in-contrati nel nostro itinerario. Si mu-sicò pure per banda una Messa, unVespro, e vari Tantum ergo, perchéDon Bosco ci diceva, che le cosebuone e belle piacciono a tutti.

Alcuni dovevano pensare al teatro,e preparare una piccola raccolta didrammi e di farse, da poter recitare

Cipr

iano

Dem

arie

Anche oggi la tradizione continua con la passeggiata delle castagne, o la passeggiata dell’uva, o le passeggiate culturali…

La stagione propizia per le passeggiate di Don Bosco nei boschi e nelle campagne e nei paesi dell’Astigiano era l’autunno.

MARZO 2008 BS

PISANA, ROMA

IL CD-ROM DEL 25°In occasione del 25° della suafondazione l’Istituto StoricoSalesiano (ISS) ha pubblicatopresso l’editrice LAS dell’U-niversità Pontificia Salesianaun cd-rom che contiene le ol-tre 10 mila pagine pubblicatein tutti i fascicoli della pro-pria rivista semestrale “Ricer-che storiche salesiane” (1982– 2006). Il disco è allegato aln. 50 (2007) della stessa rivi-sta. La navigazione e la con-sultazione dei testi sono mol-to semplici e possono esserefatte mediante i sommari ditutti i fascicoli o attraverso la

RIMINI, ITALIA

8 DICEMBRE 2007La festa dell’Immacolata se-gna la nascita dell’oratoriosalesiano. Continua anche og-gi a essere una grande ricor-renza per tutta la Famiglia Sa-lesiana, sottolineata da feste,accademie, commemorazioni,e quant’altro. È anche una da-ta che viene scelta per il rin-novo dei voti religiosi o l’e-missione delle promesse dimolti rami della FS, e spesso

CITTÀ DEL VATICANO

VISITA DI CORTESIAÈ il 24 novembre 2007, da po-che ore sono stati eletti i nuovicardinali durante il concistoro.Tra essi il salesiano monsi-gnor Raffaele Farina, già Ret-tor Magnifico dell’UniversitàPontificia Salesiana (UPS),poi archivita e bibliotecario diSanta Romana Chiesa. È ilmomento delle cosiddette “vi-site di cortesia” ai neocardina-li, un’antica tradizione che ve-de gli eletti omaggiati da alcu-

BOX

16

redazionale

CITTÀ DEL VATICANO.Benedetto XVI è il primopapa che con tanta insi-stenza e partecipazionelancia appelli ai capi diGoverno ad aver cura ol-tre che delle persone an-che della Terra. Un Papacui sta a cuore la salutedella Terra, perché da essadipende anche la soprav-vivenza dell’uomo. Un Pa-pa “ecologista”.

ROMA. Dal 28 giugno2008 al 29 giugno 2009 èproclamato dal papa Bene-detto XVI “l’anno di sanPaolo”, ricorrono infatti iduemila anni dalla nascitadell’apostolo della gente eprincipale diffusore del cri-stianesimo. Sono in pro-gramma varie iniziative,anche ecumeniche. Si chie-

B R E V I S S I M E D A L M O N D O

derà al Primo Ministro chel’unico edificio di culto cri-stiano di Tarso (200 milaabitanti) non trasformatoin moschea possa venirusato dai cristiani di tutti iriti almeno in questo anno.

ROMA. Si susseguono lericerche e le scoperte neivari campi dello scibilescientifico. Papa Benedet-to XVI ha messo in guar-dia contro la tentazioneche la ricerca scientificacalpesti la dignità fonda-mentale dell’essere uma-no, come accade negliesperimenti con embrioniumani che poi vengono di-strutti. È indubbio che me-dicina e ingegneria geneti-ca siano campi eticamente“sensibili” in cui la vigi-lanza non è mai troppa.

ne personalità. Nella foto, lavisita al cardinale Farina. Dasinistra, il Postulatore dellacongregazione salesiana qui investe di segretario concistoria-le, don Enrico Dal Covolo; ilsegretario particolare del Papa,monsignor Georg Gänsweinche ha recato il saluto del Pon-tefice; il cardinale salesianoOscar Andrés Rodríguez Ma-radiaga in clergiman nero, ilneoeletto cardinale Farina e ilcapo delle ordinanze della se-greteria di Stato il salesianolaico Bruno Trevisan.

serie di nove indici prefissatio, ancora, ricercando una opiù parole. I testi, presentatiin formato pdf, sono di facilelettura, permettono l’esatta ci-tazione di un brano e anchel’eventuale stampa cartacea.

per l’inaugurazione di opere ealtri eventi. A Rimini, l’8 di-cembre scorso c’è stata granfesta: la professoressa ArdeaMontebelli ha emesso la suapromessa come salesiana coo-peratrice, alla presenza deisuoi alunni e della sorella delbeato Alberto Marvelli, la si-gnora Gede che torna semprevolentieri nella chiesa che vi-de il suo santo fratello comeassiduo frequentatore e lamamma come catechista e da-ma di carità.

BS MARZO 2008

17

PISANA, ROMAIl 15 dicembre u.s. si so-no riunite presso la Casageneralizia dei salesianila Giunta confederale de-gli exallievi e la presiden-za della Federazione ita-liana. È stato consegnatodallo stesso Rettor Mag-

giore don Pascual Chá-vez il Distintivo d’Oro del-la Confederazione mon-diale al professor Giusep-pe Acocella, exallievo diSalerno, ordinario di Eticasociale presso la Federi-co II di Napoli e vicepresi-dente del CNEL.

NAPOLI, ITALIAPresso l’istituto Don Boscoè stata avviata una nuovaesperienza: un centro poli-funzionale multietnico diur-no per ragazzi soggetti aprovvedimenti penali e agrave rischio di devianza.Il progetto si chiama “Le

Ali”. Gli educatori, attraver-so il Sistema Preventivo,tenteranno l’avventura di“rimettere le ali” a chi le haperdute perché possanotornare a vivere in pienez-za la vita che fu loro dona-ta. Nella foto l’inaugurazio-ne del centro.

RÍO CUARTO, ARGENTINALa scuola agrotecnica sa-lesiana “San Ambrosio” diRío Cuarto, nella provin-cia argentina di Cordoba,gode di molto prestigio intutta la regione per laqualità e la serietà dell’in-

segnamento. Lo scorsonovembre si è arricchitadi un nuovo padiglione, il“tambo” per l’allevamentodelle mucche. Grazie allemoderne tecnologie vi siproducono 10 mila litri dilatte al giorno. È conside-rata una scuola modello.

TORINO, ITALIAL’Oratorio salesiano Mi-chele Rua decide di ce-lebrare le grandi feste,scippate dal consumi-smo nel modo tradizio-nale: Natale è GesùBambino non babbo o,peggio, mamma Natale;Epifania è la manifesta-

zione del Signore non lasettimana bianca, Ognis-santi è la festa di tutti icristiani non “sant’Hallo-ween”! L’oratorio allorain queste feste sta insie-me come voleva Don Bo-sco tra giochi, canti, de-gustazioni, celebrazioni,preghiera.

NAPOLI, ITALIANel 1947 la chiesa sale-siana del s. Cuore del Vo-mero venne aggregata periniziativa del parroco donAnnibale Santoro alla ba-silica vaticana ottenendoda papa Benedetto XIV al-cune indulgenze per i visi-

tatori e i fedeli in determi-nate occasioni. Decadutidopo il Concilio sia l’ag-gregazione sia i privilegi,tutto è stato ora nuova-mente concesso da papaBenedetto XVI dopo la ri-chiesta dell’attuale parro-co don Mario Cipriani.

a cura del direttore

FRASCATI, ITALIAGli 850 allievi della scuolasalesiana “Villa Sora” han-no assistito in blocco all’av-vio della “Zeffirino’s cup”,un torneo “culturale” cheha visto emergere su tuttiFiammetta Catania (nellafoto con la coppa vinta),

prima liceo scientifico, cheha battuto tutti nelle rispo-ste alle domande sulla vitadel più illustre degli alunnidell’Istituto, il figlio del ca-cicco Manuel Namuncurà,Zeffirino, beatificato a no-vembre nella sua terra dalcardinale Bertone.

TRADIZIONI DI UN POPOLO… TRADITO

ne più aride ma libere ancora da in-filtrazioni coloniali. L’esodo comin-ciò a partire dal XVII secolo: incalza-ti dai bianchi non immaginavano diemigrare in un’altra nazione e in re-gioni abitate da altre tribù; la terranella loro concezione non aveva pa-droni, non aveva nazionalità. Mimeravigliò udire queste affermazio-ni dalla bocca del vecchio indio:“La terra è di tutti!”. Saggezza anti-ca e sempre nuova. Il processo difusione con gli autoctoni costò, ov-viamente, sudore e sangue; gli stori-ci, sempre pudichi nel linguaggio,la chiamarono “araucanizzazione”.

ORGANIZZAZIONESOCIALE

Il Jefe, il capo che guidò l’esodopiù massiccio dei mapuche al di làdella cordigliera andina, si chiama-

va Calfucurá (Pietra Azzurra). Erapadre di Manuel e nonno di Ceferi-no Namumcurá. Egli, adattando lavita alle nuove esigenze, riorga-nizzò la sua gente in gruppi di fami-glie di una sessantina di membri,assegnò a ciascun nucleo un territo-rio ben delimitato e vi stabilì un ca-cique come capo, scegliendo un uo-mo che sapesse usare bene l’armadella parola, per convincere quellidel suo clan a seguire le nuove re-gole. Il cacique, ovviamente, gode-va di qualche privilegio rispetto aimembri del clan: aveva più libertàdi movimento, maggiori pascoli,una quantità notevole di bestiame epoteva permettersi più mogli. Cal-fucurá, insomma, riuscì a creare unpo’ con la persuasione e un po’ conla forza, una confederazione indige-na, convincendo decine di cacicchie formando una specie di Stato den-

18

MARZO 2008 BS

IAGGIV

Fu il vecchio mapuche Ñancufíla raccontarmi la storia del suopopolo “il più numeroso e fa-moso della pampa patagoni-

ca”, disse con orgoglio. Proveniva-no dal Cile, dove gli spagnoli colo-nizzatori li chiamavano araucani,forse perché forti mangiatori del pi-nolo dell’araucaria, frutto fornito dipiù calorie della carne. Fu proprio acausa degli spagnoli che dovetterosloggiare dalle terre da sempre abi-tate e spostarsi forzosamente all’in-terno del territorio argentino, in zo-

I mapuche sono il popolo del beatoCeferino. Fino alla fineegli è rimasto unmembro della “gentedella terra”, la suagente, conservando nelcuore storia, folclore e tradizioni dei suoi avi.

Il toldo tehuelche che divenne dimora mapuche, dopo il passaggio in Patagonia.

Artigiani mapuche.

di Giancarlo Manieri

Fabi

ana

Di B

ello

A sinistra: le bolas, l’arma tipica usata soprattutto per la caccia e la guerra.A destra: La pifilca, strumento artigianale sacro, usato nella rogativa semestrale.

19

BS MARZO 2008

va il cultrún, il tamburo sacro, oltrealla trutruca e alla pifilca. DelNguillatún riparleremo. Punto noda-le della religione mapuche era il pil-lán, il culto degli antenati, nientesacerdoti, ma molte orazioni ognigiorno a cominciare dall’alba, pertenere lontani gli huecuvú, gli spiritimalefici.

TERRA MISTERIOSAUno dei motivi per cui molti colo-

ni di diverse nazioni (spagnoli e in-glesi in testa) tentarono l’avventuradi internarsi nella pampa fu la leg-genda che favoleggiava di una Cittàdei Cesari ricettacolo di immensericchezze, ritrovata da naufraghispagnoli verso gli anni Quaranta del1500. Un esploratore, certo Franci-sco Cesare, ufficiale di GiovanniCaboto, l’italiano navigatore edesploratore, si avventurò in quelleterre sconosciute, affermando al ri-torno di aver visto una città favolo-sa, fondata dagli araucani. Tanto ba-stò perché pionieri e avventurieri simettessero alla ricerca dell’inesi-stente “città di Cesare”, che divennepoi Città dei Cesari. Ci provò perfi-no un missionario famoso, il gesuitaitaliano padre Niccolò Mascardi,poliglotta (aveva imparato i varidialetti degli indio), evangelizzatore(pare abbia fatto 20 mila battesimi)ed esploratore. Ben quattro spedi-zioni tentò verso la Città dei Cesari.Ma durante la quarta venne cattura-to dai Poia e trapassato da frecce.La città non fu mai trovata “… emeno male, sentenziò un salesiano,se l’avessero trovata sarebbe costa-ta altro sangue, altre guerre, altridolori: l’uomo di fronte al luccichiodell’oro perde il luccichio del cer-vello! E l’uomo senza ragione di-venta peggio di una bestia”. Ancheper questa ragione, la terra dei ma-puche divenne appetitosa per colo-

ni, contrabbandieri, banditi, avven-turieri… Di fronte a questa invasio-ne, è ovvio che la sorte dei mapucheera segnata.

TERRA DI CONTRADDIZIONI

Della Patagonia è stato detto tuttoil bene e tutto il male possibile. Sidipinsero di volta in volta i mapu-che come feroci guerrieri (soprattut-to da parte dei coloni), ma altri lidescrissero come saggi e pacifici. Sigiurò su immense distese di terresterili, eppure emergevano, soprat-tutto lungo le sponde dei numerosifiumi, boschi ed estese colture. Lasi presentò come un immenso deser-to senza vita, poi lo si scoprì popo-lato di animali di ogni specie, alcunirarissimi. A una superficie aridacorrispondeva un sottosuolo imbot-tito di pietre preziose, petrolio egas. La Patagonia: terra poverissimae ricchissima, straordinariamentepericolosa e miracolosamente bella.Terra di tipacci, ma anche di santi.Terra di Ceferino, mapuche dalla te-sta ai piedi, che osservava le tradi-zioni e le leggi del suo popolo, pre-gava nella sua lingua, partecipavaalle cerimonie tradizionali... Ceferi-no Namuncurá, figlio del caciccoManuel, nipote del gran caciccoCalfucurá, ascendente dell’attualecacicco Celestino. �

tro lo Stato, con una capitale strate-gica – Salinas Grandes – per viadelle miniere di sale, essenziale perla conservazione della carne. Si feceproclamare imperatore della Pampa.Fu la sua gloria e la sua fine: tuttoquesto non poteva piacere a BuenosAires. “Noi mapuche, continuòÑancufíl, siamo guerrieri ma anchevalenti artigiani, tessitori abilissimie cacciatori infallibili”. Queste qua-lità fecero in modo che essi pren-dessero subito il sopravvento sugliautoctoni, così poté diffondersi eprevalere la loro lingua, ma anche leloro tradizioni, i costumi, il folclore,e perfino la religione. Dal canto lo-ro, essi si adattarono alla vita noma-de e al toldo, la casa tehuelche. InCile i mapuche/araucani erano se-dentari: lavoravano i metalli, fabbri-cavano oggetti di ceramica, confe-zionavano ceste, vassoi e piatti dilegno. Vestivano di cuoio, pelli, piu-me e lana. Mangiavano carne, fruttiselvatici, uova di ñandú e di struz-zo, mele, oltre che cacciagione e pe-scato. M’incuriosì l’arma da essipiù usata per la caccia e la guerra, leboleadora, tre palle di pietra rico-perte di cuoio e collegate da lunghestrisce intrecciate dello stesso mate-riale che, lanciate con maestria, im-brigliavano le zampe della predaimmobilizzandola a terra. Per laguerra usavano anche lunghe lance.Parlavano il mapudungun (“linguadella gente della terra”). La religio-ne, fatta di preghiere e cerimoniecome tutte le religioni del mondo,prevedeva un essere superiore,NGUENECHÉN (padrone del popo-lo), al quale dedicavano due voltel’anno una straordinaria cerimoniache poteva durare fino a tre giorni,chiamata Nguillatún, fatta di invo-cazioni, canti, danze, discussioni equant’altro, e accompagnata da stru-menti musicali di costruzione arti-gianale in cui parte importante ave-

L’araucaria, del cui frutto si nutrivano i mapuche soprattuttoquando dimoravano in Cile. L’albero può raggiungere i 30 metri di altezza.

Petrolio in Patagonia.

PASQUA 2008

LA SAGRA DEI TALAMI

Orsogna è un paesetto –poco più di quattromilaabitanti – della Marruci-na, che ha dato i natali a

personaggi come Camillo De Nar-dis (1857-1951), compositore e di-rettore d’orchestra, Mario Pomilio(1921-1990), scrittore e giornali-sta, e altri. Ma è conosciuto so-prattutto per la “Sagra dei Tala-mi”, la grande sfilata annuale diquadri biblici viventi, che chiude,il lunedì dell’Angelo, le feste pa-squali ed è interpretata da giovanie giovanissimi attori in costumed’epoca su palchi mobili, oggi trai-nati da trattori, che rappresentanoscene del Vecchio e del Nuovo Te-stamento. La sagra si celebra or-mai da secoli, risalendo al tardoMedio Evo.

UNA CATECHESI SPECIALEAnche il vescovo di Chieti, monsi-

gnor Bruno Forte, uno dei più noti eprestigiosi teologi della Chiesa italia-na, si è recato a Orsogna per i Talami,e non tanto per assistere alla sfilatadei carri biblici, quanto piuttosto percommentarli, dando nel contempol’importanza che merita alla sagra. Adetta di molti, presenti come turisti(non sono pochi i visitatori attirati dalsingolare evento) è stata una magnifi-ca catechesi, arricchita per di più danotazioni artistiche e culturali di altospessore, a volte perfino suggerendoagli attori la posizione più consona,sul palco mobile, per completare ilsenso religioso del quadro o ancheper avvicinarsi di più all’opera del-l’artista cui alcuni quadri si ispirano.E il vescovo teologo ha citato adesempio Rembrant per il talamo rap-presentante il sacrificio di Isacco.

TRA SACRO E PROFANOUna tradizione, quella di Orsogna,

che sa sapientemente mixare sacro eprofano, dove le due realtà si inte-grano quasi a sottolineare che le sto-rie bibliche, anche quelle più tragi-che, sono storie di salvezza e cometali vanno vissute: nella gioia, nelringraziamento, nella celebrazione,nell’invocazione e, perché no, nel sa-no divertimento. I drammi liturgici,in effetti, sono drammi “sicut inquantum”. Poiché, cruento che sia,quello liturgico è pur sempre undramma che redime, che salva, edunque che invita alla gioia, alla leti-zia, alla festa. “Perché mai non do-vrebbero sussistere eventi profani inconcomitanza o come conseguenzadi eventi sacri?, ha detto uno spetta-tore. Non è un ritorno al Medio Evo,in cui sacro e profano erano untutt’uno, semmai è una re/interpreta-zione di esso”. La processione deisette talami parte da sette quartieri diOrsogna per ritrovarsi dopo circadue ore nella piazza del paese dovesi tiene la sfilata conclusiva. Ma lafesta continua con stand gastronomi-ci e tutto il contorno delle antiche emoderne sagre paesane. �

20

MARZO 2008 BS

VENTIE

Una Pasqua davverospeciale quella diOrsogna di Chieti, doveun intero paese simobilita per chiudere lapiù grande festa religiosadell’anno con unasingolare sfilata, nellunedì dell’Angelo.

Quinto talamo 2005: La Pasqua di Gesù e Secondo talamo 2007:Elia all’Oreb.

di Filippo Manoni

21

BS MARZO 2008

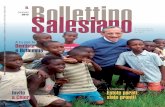

dei più noti e celebrati missionari sa-lesiani di oggi che, con i suoi volon-tari, ha realizzato opere incredibili afavore dei campesini della Cordiglie-ra. Oggi la cattedrale è una splendidarealtà che onora la città e il Paese.

>> Il secondo evento di quel giornofortunato è stato la consacrazioneepiscopale di un altro – se così sipuò definire – dei volontari di donUgo, monsignor Gaetano Galbuserache, proprio per dare una mano alsuo amico missionario, dopo averricoperto vari incarichi, tra cui di-rettore e ispettore, in Italia, ha scel-to il Perù. Là è stato nominato retto-re del seminario maggiore di Pu-mallucay, dove si preparano al sa-

cerdozio anche alcuni volontari del-l’Operazione Mato Grosso che da-ranno continuità alle opere di padreUgo. Là lo ha raggiunto il decretodi nomina a vescovo di BenedettoXVI, che gli ha assegnato la diocesidi Pucallpa (terra colorata), in pie-na selva amazzonica: 52 168 km2 diterritorio, mezzo milione di abitantidi cui quasi 400 mila cattolici. Pu-callpa, fondata nel 1833, è oggi unacittà turistico-commerciale e portofluviale, posta sul fiume Ucayali, ilcentro di pesca più importante delPerù e uno dei maggiori del mondo,capitale della provincia del Santa esede universitaria.

Un magnifico campo di apostola-to attende don Gaetano. �

Chimbote, città di 350mila abitanti, è il centro di pesca più importantedel Perù; la città –protagonista il Segretariodi Stato Vaticano – è stata teatro di duememorabili avvenimenti:la consacrazione dellanuova cattedrale e quella di un nuovovescovo salesiano, nello stesso giorno, il 26 agosto 2007.

DUE CONSACRAZ IONI

UNA CHIESAUN VESCOVOdi Filippo Manoni

L’hanno definita la più bellacattedrale del Perù. Sorge aChimbote, voluta dal vesco-vo monsignor Luis Bam-

barén, disegnata dall’architetto italia-no Angelo Ripamonti, assegnata allaresponsabilità e all’intraprendenza didon Ugo De Censi (solo lui potevafarcela), costruita dai volontari del-l’Operazione Mato Grosso in cinqueanni, consacrata dal Segretario diStato Vaticano cardinale TarcisioBertone. Sembrava a molti impossi-bile innalzare una costruzione cosìgrande e complessa in un luogo sab-bioso come quello assegnato alla cat-tedrale. Ma i volontari di don Ugo cel’hanno fatta anche stavolta: sonoabituati ai “miracoli”, stando con uno

L’interno della cattedrale di Chimbote.

Due amici: monsignor Gaetano Galbusera e don Ugo De Censi.

Leggo sul tuo volto smagrito, visitato dalla nevrosisenza l’ombra di un sorriso, la tua delusione, il tuo sconforto, quasi ti avessero sequestrato l’amore,compromessa la vita, tolta la chiave di casa. Sei dicattivo umore. Di più. Hai il cattivo umore.Ti sei condannato agli arresti domiciliari. Non parli.Non vuoi vedere nessuno. Vuoi sbarazzarti in un sol colpo di 10 anni di vitadonata, di gratuità, di innocenza.Vuoi svuotare il cielo dei suoi angeli. Ti lamenti di Dio che hai mandato a quel paese. Chepensi ai fatti suoi!Ti manca la terra sotto i piedi. Ti manca l’odore del caffè visto crescere nei campiassolati. Ti manca l’Africa. Ti manca la risata delle amiche. Ti manca la compagnia dei bambini che ti chiamavano “maman”.Hai paura di te, del domani, di tutto. Hai paura di dimenticare, di non tornare proprio dadove sei fuggita.Se ancora sorridi è solo per smettere di piangere,come un canto africano piagnucola.Basta piangerti addosso! Dopo il terremoto,vengono i sorrisi, i pacchi-dono. Eccoli.Punto uno.Mi sembri un millepiedi. Non fai un solo passo inavanti se ti lasci imprigionare dallo sciame dei tuoirancori. Per spiegare il disastro occorre ammettereun errore o meglio ancora rimetterci nellacondizione di ricominciare. Peguy si pronuncia così: “L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivereperché vivere è cominciare sempre ad ogni istante. Quando mancaquesto senso si vorrebbe morire”.Punto due.Arrabbiati, non essere muta senza una parolainnanzi alla quale scateni la tua tempesta. Ribellatial silenzio che ti umilia. Non aver paura delle parole.Sono la chiave dell’anima.

2222

MARZO 2008 BS

Ci sono parole di incredibile dolcezza. Mettinequalcuna al posto dei puntini ………………………………………………La parola ti permette di sbirciare nell’infanzia, nellestagioni della vita. Ti permette di dire “è mio!”È mio il cielo nero dell’Africa, la terra assetata,l’orgoglio dei giovani che smaniano di diventaregrandi.È mia la vita che voglio, o Dio, ancora una volta donare a te.Punto terzo. Nessuno si è sbarazzato di te. C’è un momento della vita in cui devo mettermi incondizione di percepire che qualcuno sia, in me, piùme di me stesso.È un pensiero del tutto personale.Nella vita si può essere una, due, tre volte santi. La prima volta quando si dice sì. La seconda quando lo si ripete dopo una furiosatempesta e così via.Se hai una colpa, dalla a Gesù.Se soffri un dolore offrilo a sua Madre.Un albero non si spaventa se una foglia si distaccae tocca terra. Continua a vivere, a crescere e a darefrutti.Ho deciso di amarti di più, di non dimenticarmi di te, di rivedere i tuoi occhi, il tuo sorriso, il tuo volto bruciato dal sole.

Carlo Terraneo

BASTA PIANGERTI ADDOSSO!

L’ELOGIO DELLA PAROLA

AI GIOVANI LETTERA

Lettera “moderatamente”

provocatoria ai giovani...

a partire dalla realtà dei fatti

BS MARZO 2008

Presentiamo il Centro per la Comunicazione sociale

che si trova a Yaoundé, capitale della Repubblica del Camerun.

INSERTO

CULTURA

EDB UNA CASA DELLA

COMUNICAZIONE PER L’AFRICA

di Maria Antonia Chinello

L’Association Salésienne pour laCommunication sociale di Yaoundé(Cameroun) è nata per diffondere,attraverso la stampa e il linguaggioaudiovisivo, il carisma salesiano inAfrica. Salesiani e Figlie di MariaAusiliatrice si sono impegnati a farconoscere il sistema preventivo. E l’Editions Don Bosco è lo spazioche si fa casa per annunciare edevangelizzare, accettando la sfidadi una comunicazione di qualità.

La sede della EDB a Yaoundé.

MARZO 2008 BS

L’Association Salésienne pourla Communication sociale(A.S.C.S.) è un’associazione

senza scopi di lucro, costituita aYaoundé (Cameroun) l’8 feb-braio 2003, tra i Salesiani diDon Bosco dell’ispettoria dell’A-frica Equatoriale (ATE) e le Figliedi Maria Ausiliatrice dell’ispetto-ria dell’Africa Ovest che, allora,comprendeva otto paesi: Costad’Avorio, Togo, Benin, Malì,Congo-Brazzaville, Gabon, Ca-meroun e Guinea Equatoriale.Per realizzare i suoi progetti,l’Associazione ha promosso unCentre de Production et de Dif-fusion de Médias écrits et audio-visuels, con sede a Yaoundé,presso la Casa ispettoriale deisalesiani. L’Associazione, fin dalsuo inizio, si pone al serviziodella Chiesa in Africa e collabo-ra con tutti coloro che lavoranonell’ambito della stampa e dellaproduzione audiovisiva, attivan-do una risposta concreta ai pro-cessi di inculturazione e inve-

stendo nel settore della comuni-cazione sociale. Il Sinodo Afri-cano, infatti, insieme con i Pa-stori delle differenti chiese han-no a più riprese affermato chel’evangelizzazione oggi deve in-tegrarsi con i nuovi linguaggidella cultura moderna per parla-re di Gesù Cristo con uno stilecomprensibile e che, soprattutto,affascini.

LA COMUNICAZIONE NEGATA?

Il sistema dei mezzi di comuni-cazione in Africa funziona in mo-do diverso dal resto del mondo,soprattutto per quanto riguarda

l’accesso alle informazioni. Ac-cesso significa saper leggere, es-sere informati, conoscere il fran-cese o l’inglese o l’arabo classicoo la lingua nazionale per ascolta-re i notiziari nazionali, vivere inun luogo non soltanto con unaconnessione a Internet ma conuna buona connessione telefoni-ca, senza la quale è impossibileconsultare siti web e scaricaredocumenti; significa avere i soldiper comperare un giornale, nonavere un controllo statale checensura le fonti di informazione eperseguita i giornalisti, poter tro-vare una biblioteca con testi ag-giornati. Il tema dell’accesso, inAfrica, è strettamente collegatoalla diffusione dell’analfabetismo,

Il logo del Centro.

Suor Vilma Tallone con il signor Olaverri in riunione di lavoro.

L’immarcescibile Jean Baptist Beraud, salesiano responsabile del centro, al suo tavolo di lavoro.

Suor Micelle Nyangono al computer.

BS MARZO 2008

alla censura, alla negazione deidiritti umani, alle questioni lin-guistiche, al digital divide (il di-vario che esclude gran parte delSud del mondo dall’accesso alleinnovazioni tecnologiche) e, ov-viamente, è strettamente connes-so alle situazioni sociali, politi-che ed economiche delle singolearee territoriali.

FINALITÀLa firma che ha sancito l’impe-

gno delle ispettorie dei salesiani edelle Figlie di Maria Ausiliatrice acollaborare come partner per larealizzazione del Progetto diun’Associazione per la comuni-cazione sociale, è stata quella diOlaverri e di suor Wilma Tallone,allora ispettrice.

Sorgeva così, sulla carta, maancora più per la missione, unospazio organizzato, che riserva-va all’educazione forze econo-miche e risorse personali peraiutare i giovani a diventaresoggetti attivi nel tessuto socialedei diversi contesti dove sonopresenti le comunità dei salesia-ni e delle suore. Nell’Africa dilingua francofona, le ispettorieATE e AFO (dal 2004 vi è anchel’ispettoria delle Figlie di MariaAusiliatrice AEC) sono territo-rialmente estese su 10 paesi: Bé-nin, Cameroun, Congo-Brazza-

ville, Costa d’Avorio, Gabon,Guinea Equatoriale, Mali, Re-pubblica Centrafricana, Chad,Togo.

«Obiettivo prioritario dell’A.S.C.S.– spiega suor Laura Gaeta, primaFMA redattrice delle EditionsDon Bosco – è contribuire allaformazione umana e cristianadegli agenti pastorali e dei gio-vani in particolare, attraverso laproduzione di libri e materialeaudiovisivo. Si pensa così di fa-cilitare il processo di incultura-zione delle chiese africane e, inparticolare, offrire agli agenti pa-storali strumenti di lavoro piùadatti al contesto e di immediatae facile utilizzazione». «In parti-colare – continua Jean BaptisteBeraud, salesiano e capo redat-tore del Bollettino Salesiano – leproduzioni delle Editions DonBosco offrono al pubblico libri,opuscoli, dépliant dove il lin-guaggio e la metodologia d’ap-proccio tengono conto dellarealtà affinché la lettura sia pia-cevole e l’assimilazione dei con-tenuti possibile. Tutte le produ-zioni hanno come destinatari ibambini, i giovani e gli educatoried educatrici delle opere salesia-ne. Salesiani e Figlie di MariaAusiliatrice coordinano, infatti,Scuole, Centri Tecnici, Oratori eCentri giovanili, parrocchie nellezone sia urbane sia rurali. Nu-

merosi sono i collaboratori e lecollaboratrici laiche con cui laFamiglia salesiana condivide lamissione educativa ed evange-lizzatrice: catechisti, animatori,insegnanti, coordinatori».

Suor Micelle con un collaboratore. Suor Laura Gaeta al suo posto di lavoro.

Numero de “Bulletin Salesien”, edito dal Centro per l’ispettoria AFO (Africa Occidentale Francofona) che comprende Senegal, Guinea, Costa d’Avorio, Togo, Bénin, Burkina Faso, Mali.

Produzioni catechistiche della EDB.

MARZO 2008 BS

OBIETTIVI E PRODUZIONE