LA CASANA 50-57:Layout 1 17-02-2009 21:45 Pagina 50 · Altrettanto importante è stata la lezione...

Transcript of LA CASANA 50-57:Layout 1 17-02-2009 21:45 Pagina 50 · Altrettanto importante è stata la lezione...

Arte

Diviene necessario allora, condurre ricerche confacenti aduna pubblicazione scientifica, ma altrettanto importante è ladivulgazione della scoperta, accompagnata da adeguate ri-produzioni fotografiche*. Accenniamo brevemente che la chie-sa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea2, mostra una se-quenza di pale d’altare e un ciclo affreschi d’eccelsa im-portanza, eseguiti da artisti che ebbero un ruolo di primo pia-no nello svolgersi della pittura barocca genovese3. La tela diBernardo Strozzi raffigurante Sant’Ambrogio, partecipa al com-plesso sistema decorativo en pendant con un San Girolamo,adornando la controffacciata immediatamente sopra la por-ta d’entrata a sinistra4. Le dimensioni contenute, la scarsailluminazione e il silenzio da parte delle guide artistiche, pos-sono aver distolto l’attenzione di eruditi e studiosi che persecoli hanno visitato l’edificio senza farne menzione.

La figura del santo intenta a leggere le sacre scritture, emer-ge dall’ombra scura del fondo con poetica caravaggesca, il-luminata da una luce che cade dall’alto a sinistra, eviden-ziando le magnifiche mani dall’inconfondibile cifra stilistica.Distintiva dello Strozzi è la testa canuta, il volto bonario5, suoè il sentimento naturalistico, attento non solo a descrivere imoti dell’animo e d’espressione, ma anche il grosso libro dal-la copertina sgualcita, i riflessi delle pagine ottenuti con fi-lamentose pennellate e sottili rialzi a biacca. Le mani, la cuibellezza trascende la semplice esteriorità fisica, sono sa-pientemente modellate, accentuano il valore simbolico dellibro e richiamano la gestualità eloquente del giovane Gioac-chino Assereto, che in quegli anni intrattiene con lo Strozziuna proficua collaborazione6. L’efficace composizione imponeconfronti con le migliori opere dell’artista negli anni a caval-lo tra il secondo e il terzo decennio, quando la sua perso-nalità si misura e aggiorna sul prepotente fervore culturaledell’ambiente artistico genovese7. Teatro privilegiato per con-frontarsi con i più eccellenti maestri dell’epoca era propriola chiesa del Gesù, con le opere di Pietro Paolo Rubens, Gui-

La segnalazione di un singolo dipinto, sia pure di un pittore

ragguardevole come Bernardo Strozzi (Genova 1581/82-1644)1,

poco aggiunge al panorama della storia dell’arte, ma

il parere cambia del tutto quando l’opera in questione,

oltre a manifestare una qualità straordinaria, si trova

in un luogo di culto fra i più importanti della città.

51

Sant’Ambrogio riscopertoUn inedito Strozzi per la Chiesa del Gesù di Genova

di Antonio Gesino

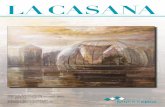

A fronte La controfacciata della Chiesa del Gesù con la tela dello Strozzia sinistra e San Gerolamo, di artista genovese, a destra; sotto, particolare della testa di Sant’Ambrogio. L’intero del dipinto a pag. 52 e il particolare delle mani a pag. 54.

LA CASANA 50-57:Layout 1 17-02-2009 21:45 Pagina 51

52 Arte

do Reni, Simon Vouet, Giovanni Battista Paggi e Giovanni Car-lone8. L’opera di Rubens e del Vouet 9, contribuirono certa-mente alla crescita professionale di Bernardo Strozzi, insie-me alla riuscita sintesi di suggestioni lombarde e caravag-gesche10. La domanda, a prescindere dall’ipotesi ragionevo-le ma non documentabile di un soggiorno romano, trova adogni modo risposta indirizzando lo sguardo al movimentatopanorama artistico ligure, che vede passare nell’arco di po-

chi anni artisti quali Bartolomeo Cavarozzi, Orazio Gentile-schi, Orazio Borgianni, mentre un fervido collezionismo per-mette ai maestri locali un aggiornamento sui testi pittorici diMichelagelo da Caravaggio, Gerrit Van Honthorst, Battistel-lo Caracciolo, Giuseppe Ribera11. Valutare l’ascendente di que-ste personalità sugli esiti della pittura genovese non è cosafacile e va oltre i limiti di questo contributo, ma un attento“gioco” di confronti può rivelare i diversi debiti formativi. Ad

LA CASANA 50-57:Layout 1 17-02-2009 21:45 Pagina 52

53Arte

esempio, i precisi studi condotti da Gianni Papi, Giuliana Al-geri e Daniele Sanguineti su Bartolomeo Cavarozzi, hannobene illustrato quanto sia stata importante la sua figura peril Cappuccino, nel modo d’interpretare la luce, che delineai contorni e dà volume alle ombre, mentre precisi confrontisi possono cogliere nei notevoli brani di natura morta che pro-prio in quegli anni compaiono nelle composizioni del geno-vese12. Altrettanto importante è stata la lezione di Orazio Gen-

tileschi, la cui misurata eleganza e la preziosa maniera han-no certamente influenzato i maestri della Superba, anche sela critica ne sottovaluta ancora la portata. Il Sant’Ambrogio, trova un appropriato confronto con unadelle prime e migliori versioni dell’Elemosina di San Lorenzo

San Gerolamo, di artista genovese, forse opera giovanile del Langetti.

LA CASANA 50-57:Layout 1 17-02-2009 21:45 Pagina 53

54 Arte

conservata presso la Galleria di Palazzo Barberini a Romala cui fortuna è testimoniata dalle numerose repliche chel’artista ha eseguito sino agli anni veneziani (1630 – 1644)e che Luisa Mortari data agli anni 1615 – 162013. Secon-do la studiosa, in questo spazio di tempo l’artista, affran-candosi dai maestri Pietro Sorri e Cesare Corte, elabora lapropria arte confrontandosi con i fulgidi esempi di PietroPaolo Rubens, Giulio Cesare Procaccini, Francesco Maz-zucchelli e Giovanni Battista Crespi, ma specialmente conle opere di Michelangelo Merisi presenti nelle collezioni cit-tadine, tuttavia senza abbandonare gli influssi toscani, so-prattutto di Matteo Rosselli14. Una diversa interpretazionestorica della fase caravaggesca di Bernardo Strozzi è inve-ce suggerita da Giuliana Algeri e Maria Clelia Galassi, chespiegano questa nuova rappresentazione della realtà ca-ratterizzata da netti contrasti di luce e composizioni situa-te in spazi chiusi dal fondo scuro, ipotizzando un viaggiodel pittore a Roma15. Nell’Elemosina di San Lorenzo l’ade-sione al caravaggismo non sottrae energia cromatica allamateria e inoltre possiamo bene osservare la corrispondenzadi stesura e disegno con il Sant’Ambrogio del Gesù, spe-cialmente nelle mani, sottili e ossute e nel modo di lu-meggiare; mentre la fisionomia del vecchio posto in secondopiano al centro dell’Elemosina, mostra strettissime analo-

gie col santo in esame. Altrettanto utile per circoscrivere ladata d’esecuzione del Sant’Ambrogio è la bellissima Ma-donna col Bambino e San Giovannino della Galleria di Pa-lazzo Rosso16, coerentemente riferibile allo scadere del se-condo decennio, dove evidenti sono le attinenze col Cava-rozzi, mentre la “canestra di frutta” che emerge dal fondo,pare desunta da quella dipinta dal Caravaggio ora conser-vata alla Pinacoteca Ambrosiana17. Tuttavia è necessario evi-denziare come Bernardo Strozzi anche nei casi di più stret-ta aderenza ai modelli del Merisi, conservi un’inalterata au-tonomia creativa, incline a diluirne gli aspetti drammatici,l’astratta compostezza18. Scorrendo il catalogo del pittore,non pochi sono i dipinti desunti dalle rivoluzionarie com-posizioni del Caravaggio, basti pensare al Martirio di San-t’Orsola, ispirato al quadro dipinto per Marcantonio Dorianel 161019; alla Vocazione dei Santi Pietro e Andrea, il cuiprototipo è stato recentemente rinvenuto nelle collezioni rea-li inglesi20; la Vocazione di San Matteo del museo di Wor-cester, tratto dal famoso dipinto di San Luigi dei France-si21; così è anche per le diverse versioni del San Giovanni-no, il cui prototipo è conservato ai Musei Capitolini22 e inultimo possiamo citare le diverse versioni di Cena in Em-maus, ma le divergenze non si possono sbrigativamente in-terpretare imputando al Cappuccino la sostanziale incom-

LA CASANA 50-57:Layout 1 17-02-2009 21:45 Pagina 54

55Arte

prensione del modello, né tanto meno trovarsi d’accordocon Ferdinando Bologna, che riteneva la sua pittura anti-caravaggesca23. Strozzi, in totale autonomia, ci offre inve-ce una personalissima interpretazione del Merisi assecon-dando la sua attitudine e il Sant’Ambrogio è un’ulteriore pro-va del talento che dimostra nell’assimilarne l’arte, senza sco-starsi dalla propria cultura d’appartenenza, dando vita aduna delle più vivaci scuole pittoriche del seicento italiano.

Desidero ringraziare particolarmente Tiziana Zennaro, Raffaella Fon-tanarossa e Camillo Manzitti, amici preziosi, sempre disponibili al con-fronto e (cosa rara) a mettere generosamente a disposizione i risul-tati dei loro studi. Ringrazio inoltre il Padre superiore Franco e il fra-tello Agostino della Chiesa del Gesù, Stefano Bigazzi, Piero Togni, FraVittorio Casalino, Guido Wannenes.

*Il presente scritto riassume un articolo pubblicato da chi scrivesu “Paragone”, anno LIX n. 80 luglio 2008.

Note

1 Per la biografia e il corpus di Bernardo Strozzi, si veda la mo-nografia di Luisa Mortari, Bernardo Strozzi, Roma, 1995, con bi-bliografia precedente, ma, occorre dirlo, va presa in considerazionepiù come repertorio d’im magini, cercando di discernere gli auto-grafi dalle numerose copie e persino da opere del tutto estraneeall’artista; si veda inoltre il catalogo della mostra: Bernardo Stroz-zi, a cura di E. Gavazza, G. Ne pi Sciré e G. Rotondi Terminiello(Genova), Milano, 1995.2 La Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea, sorge sul si-to in cui tra il VI e il VII secolo fu costruita la cappella intitolata aSant’Ambrogio e il Palazzo dei vescovi milanesi, qui rifugiatisi du-rante il saccheggio della città lombarda ad opera di Alboino nel569. Nel 1582, l’area fu assegnata alla Compagnia del Gesù conincarico di rinnovarne l’edificio e l’inizio dei lavori si data al 1589.Per la storia della chiesa e lo studio delle opere ivi contenute, siveda il recente volume curato da Gianni Bozzo: La Chiesa del Ge-sù e dei Santi Ambrogio e Andrea a Genova. Vicende, arte e re-stauri, Genova, 2004. Con bibliografia precedente.3 Nel 1604 viene collocata al quarto altare a sinistra la Lapidazio-ne di Santo Stefano, commissionata da Stefano Doria a GiovanniBattista Paggi. Questa pala, insieme all’Annunciazione conserva-ta nella vicina cattedrale di San Lorenzo, è una delle opere più im-

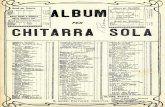

Gioacchino Assereto, “Le tre parche”. Chiavari, Palazzo Rocca.

LA CASANA 50-57:Layout 1 17-02-2009 21:45 Pagina 55

56 Arte

portanti dei primi anni genovesi dell’artista, in cui esprime al me-glio la lezione appresa dai maestri toscani, specialmente dal Ci-goli e dallo studio del celebre prototipo di Giulio Romano conser-vato nella chiesa di Santo Stefano. La capacità di modulare il co-lore, la ricerca d’esprimere nuove soluzioni spaziali attraverso unapiù moderna regia scenica, ritmata da partiture d’ombra interca-late da zone scintillanti di luce, denuncia inoltre la riflessione delpittore sull’arte lombarda. Gli esempi degli “amici milanesi”: Pro-caccini, Cerano e Morazzone, sono stati essenziali per condurrela pittura genovese verso il rinnovamento seicentesco, che di lì apoco troverà in Rubens e in Caravaggio la chiave di volta della lo-cale espressione barocca. Detto ciò, quella sorta di caravaggismopercepibile in questa opera, non è tanto da imputare al Caravag-gio stesso, come sostenuto da Gianni Bozzo (cfr. op. cit. pp. 144– 145), ma probabilmente all’influenza del Morazzone, che suc-cessivamente al suo soggiorno romano introduce in Lombardia iprecetti per percepire al meglio le opere del Merisi, cfr. J. Stop-pa, Il Morazzone, Milano, 2003, pp. 19 - 31. Su Giovanni Batti-sta Paggi si veda il saggio monografico dedicatogli da F. R. Pesenti,in La Pittura in Liguria. Ar tisti del primo Seicento, Genova, 1986,pp. 9 – 32, fig. 13.Nel 1605 viene posta sull’altare maggiore la pala di Pietro PaoloRubens commissionata da Niccolò Pallavicino e raffigurante la Cir-concisione. L’opera è stata eseguita dal maestro d’Anversa a Man-tova un anno prima e da lì inviata a Genova. L’importanza di que-sta tela, non sarà immediatamente percepita dall’ambiente loca-le, anzi, possiamo affermare che solo nel secondo decennio, gra-zie a Bernardo Strozzi, la lezione di Rubens verrà del tutto capi-ta. Probabilmente il linguaggio del fiammingo in questo inizio se-colo era sostanzialmente incomprensibile da parte della ristrettamentalità artistica genovese, più incline ad accogliere il languidoriformismo toscano e le delicate tonalità baroccesche. Sull’attivi-tà genovese di Rubens si veda il saggio e le schede di P. Boc-cardo e A. Orlando, Dipinti di Rubens a Genova e per Genova,in L’età di Rubens. Dimore, committenti e collezionisti genovesi,catalogo della mostra (Genova) a cura di P. Boccardo, Genova,2004, pp. 23 – 57, schede 1 e 2. con bibliografia precedente.Altra pala di grande importanza è la Vergine Assunta con i dodi-ci Apostoli, commissionata dalla famiglia Durazzo a Guido Renie posizionata nella terza Cappella a destra nel 1617, cfr. D. Pun-cuh, L’archivio Durazzo marchesi di Gabiano, in “Atti della So-cietà Ligure di Storia Patria”, N.S., vol. XXI, II, Genova. 1981, p.14. e G. Bozzo, op. cit. p. 134, con bibliografia precedente. L’o-pera è davvero di qualità straordinaria e fu sempre elogiata dal-la critica ad iniziare dal Bellori, che la ritenne una delle più insi-gni presenti in Italia. Per quanto riguarda l’influenza che eserci-tò sui pittori genovesi, Bernardo Strozzi nell’immaginare il voltodel Sant’Ambrogio deve aver certamente guardato i solenni e bar-buti apostoli reniani, mentre la composizione ha sicuramente in-fluenzato l’Assunta di Giovanni Carlone del Duomo di Ventimiglia,cfr. F. R. Pesenti, op. cit. pp. 123 – 128, e quella di DomenicoFiasella che adorna il coro della Chiesa di Nostra Signore del Mon-te a Genova, datata 1632, cfr. F. R. Pesenti, op. cit. pp. 231 –252, fig. 247. La seconda Cappella a destra, dedicata al Crocifisso e concessaalla famiglia Raggi, reca invece la pala eseguita da Simon Vouetnel 1621/22, raffigurante il Cristo in croce con le tre Marie, (cfr.Simon Vouet, catalogo della mostra a cura di J. Thullier, B. Bre-jon de Lavergnèe, D. Lavalle, Roma, 1991, pp. 140 – 141, n. 10).L’importanza storica di questa tela è che si tratta – insieme a quel-la di Gerrit Van Honthorst (1614) conservata presso la chiesa diSant’Anna e la Madonna degli Angeli e i Santi Michele e Gabrie-le che adorna la cappella Gavotti del Duomo di Savona eseguitaintorno al 1620 da Giovanni Baglione (cfr. Restauri a Savona. LaCappella Gavotti della Cattedrale e altre opere in Restauri a Savo-na, a cura di Letizia Lodi, in “Risorse”, n.1, 1994) – di una dellepoche testimonianze pubbliche in Liguria di pittura caravaggesca.Sull’attività genovese di Honthorst e lo svolgersi di un linguaggiocaravaggesco a Genova si veda: G. Papi, Novità sul soggiorno ita-liano di Gerrit von Honthorst, in “Paragone”, XLI, nn. 479- 481, 1990,pp. 53-55; P. Boccardo- A. Orlando, L’eco caravaggesca a Geno-va. La presenza di Caravaggio e dei suoi seguaci e i riflessi sullapittura genovese, in Caravaggio e l’Europa, catalogo della mostra

(Milano) a cura di V. Sgarbi, Milano 2005, pp. 103-115; e A. Ge-sino, Excursus fra luce e ombra dell’attività giovanile e prima ma-turità di Domenico Fiasella, in “Studi di Storia dell’Arte”, n. 18, 2007.Con bibliografia precedente.4 Le due opere misurano rispettivamente cm. 110 x 95,5. Le mi-sure originali di S. Ambrogio sono di cm. 87 x 64. Il San Girolamo, chiaramente debitore dei modelli ribereschi, è dariferire ad un pittore genovese. Forse si tratta, come suppone Ca-millo Manzitti di un opera giovanile di Giovanni Battista Langetti,la cui attività d’esordio è ancora in gran parte sconosciuta.5 Il problema del caravaggismo di Bernardo Strozzi è stato più vol-te dibattuto (cfr. M.C. Galassi, Documenti figurativi per un soggiornoromano di Bernardo Strozzi, in ‘Bollettino dei musei civici geno-vesi’, 40-41-42, 1992, pp. 45 – 60) e la conoscenza diretta da par-te del pittore di opere del Caravaggio, Battistello, Ribera, Gentile-schi e Cavarozzi che adornavano i palazzi genovesi, in primis quel-lo di Marcantonio Doria, non spiega di per sé la citazione puntualeo la desunzione evidente dai modelli del Merisi senza considera-re un soggiorno romano dell’artista, a meno che, la conoscenzadi queste opere la si voglia imputare a copie giunte a Genova tra-mite il florido mercato d’arte. Personalmente, concorde con la Ga-lassi, ritengo che il Cappuccino abbia avuto l’opportunità di stu-diare dal vero le opere romane del Caravaggio, come altrettantoprobabile è la conoscenza diretta della “Canestra di Frutta” con-servata presso la Pinacoteca Ambrosiana (cfr. M. Marini, Caravaggio“pictor praestantissimus”, Roma 2005, pp. 386 - 388, n.10), cheha magnificamente rievocato nella Madonna col Bambino e SanGovannino di Palazzo Rosso, cfr. P. Boccardo, in Bernardo Stroz-zi, op. cit. pp. 134 – 135. n. 19. 6 Cfr. T. Zennaro, Sull’attività giovanile di Gioacchino Assereto, in`Paragone’, 4 (549), 1995, pp. 21-61.M. Newcome, Gli affreschi ritrovati di Bernardo Strozzi, in Palaz-zo Ni colosio Lomellino di Strada Nuova a Genova, a cura di G.Bozzo, B. Merlano, M. Rabino, Milano, 2004, pp. 31-42. La New-come ha inoltre avanzato l’ipotesi che 1’Assereto avesse già col-laborato con lo Strozzi tra il 1618 e il 1622 aiutandolo nel la rea-lizzazione degli affreschi della volta di palazzo Branca Doria perGio. Stefano Doria e nella progettazione e decorazione dell’absí-de della chiesa di San Domeni co a Genova, realizzata per lo stes-so committente e distrutta agli inizi dell’Otto cento. Cfr. M. New-come, Strozzi and Assereto. Two artists and two Visions for thechurch of San Domenico in Genova, in “Studi di Storia dell’arte”,14, 2003, pp. 173-182.C. Manzitti, Gioacchino Assereto: tangenze giovanili con Bernar-do Strozzi e nuove testimonianze figurative, in “Paragone”, 61 (663),2005, pp. 27- 46. Uno dei dipinti più controversi ma esemplare per cogliere le affi-nità dei due artisti è quello delle Tre Parche pubblicato da Giulia-na Algeri ( G. Algeri, Bernardo Strozzi, le tre Parche, in Restauria Palazzo Rocca. Mae stri del Seicento, catalogo della mostra a cu-ra di L. Pessa Montagni (Chiavari) Ge nova, 1988, pp. 21-29. ( At-tribuzione allo Strozzi rifiutata da L. Mortari, op. cit., p. 247, n. 29)ma oggi correttamente ricondotta al catalogo dell’Assereto da Ti-ziana Zennaro. (T. Zennaro, Aggiunte al catalogo di Gioacchino As-sereto, in “Paragone” LVI, n. 64, novembre 2005, pp. 25-42). Del-la stessa autrice è incorso di pubblicazione la monografia sull’ar-tista per conto della casa editrice Del Soncino. Sugli sviluppi del-l’arte caravaggesca in Liguria e la pittura a lume artificiale si ve-da: Antonio Gesino, Tiziana Zennaro, Tracce di Matthias Stomernelle antiche collezioni genovesi e la pittura a “lume artificiale” inGioacchino Assereto, in “Paragone” in corso di stampa.7 Sull’argomento si veda: V. Farina, Giovan Carlo Doria promotoredelle arti a Genova nel primo Seicento, Ospedaletto (Pisa), 2002.La rilevanza della collezione di Gio. Carlo Doria, ricca di oltre sei-cento opere, rappresen tava un fatto d’assoluto rilievo, tanto da es-sere ce lebrata nel 1620 da Giovan Battista Marino nella sua ope-ra La Galleria, (cfr. C. Manzitti, Gioacchino Assereto: tangenze gio-vanili con Bernardo Strozzi e nuove testimonianze figurative, in“Paragone”, 61 (663), 2005, pp. 27-46. Sulle vicende del colle-zionismo Genovese d’inizio Seicento si veda: P. Boccardo, Ritrat-ti di collezionisti e committenti, in Van Dyck a Genova. Grande pit-tura e collezionismo, catalogo della mostra a cura di S.J. Barnes,P. Boccardo, C. Di Fabio e L. Tagliaferro (Ge nova), Milano, 1997,

LA CASANA 50-57:Layout 1 17-02-2009 21:45 Pagina 56

57Arte

pp. 29 – 58. Sui rapporti tra Genova e Milano, non solo per quan-to riguarda i pittori, ma all’intero ambiente artistico, composto dacommittenti, mediatori e consulenti, si veda: M.C. Galassi, I Lom-bardi e i loro “amici” genovesi: pittori e collezionisti fra Genova eMilano, 1610-1630, in Procaccini. Cerano. Mo razzone. Dipinti lom-bardi del primo Seicento dalle civiche collezioni genovesi, cata logodella mostra a cura di C. Di Fabio, Genova, 1992, pp. 11-20. Unulteriore e utile strumento d’indagine sul collezionismo è il cata-logo della mostra: L’età di Rubens. Dimore, committenti e colle-zionisti genovesi, catalogo della mostra a cura di P. Boccardo, Ge-nova, 2004, con bibliografia precedente.8 Per gli artisti citati si veda la nota 3. 9 La Crocifissione di Vouet, è necessario dirlo, non si può consi-derare un opera di stretta obbedienza caravaggesca. Il pittore pa-re subire il fascino dell’arte bolognese e mai come in questo ca-so, della pittura di Giovanni Lanfranco. 10 Su questo particolare momento del percorso artistico di Ber-nardo Strozzi si vedano i saggi: G. Algeri. La formazione, l’attivi-tà giovanile e la prima maturità, in Bernardo Strozzi, op. cit. pp.21 – 38 e M. C. Galassi, Gli anni dell’affermazione genovese tracommittenze e quadri da stanza, in Bernardo Strozzi, op. cit. pp.39 – 55. 11 Sull’argomento, oltre al saggio di P. Boccardo e A. Orlando scrit-to in occasione della mostra Caravaggio e L’Europa, op. cit. e l’ar-ticolo di chi scrive sul periodo giovanile e prima maturità di Do-menico Fiasella fra Roma e Genova, si veda: D. Sanguineti, Bar-tolomeo Cavarozzi e le “Sacre Famiglie”: tracce per una congiunturacaravaggesca tra Genova e la Spagna, catalogo della mostra (To-rino), Milano 2005, pp. 13-39; L. Lodi, op. cit. Sull’attività geno-vese di Orazio Gentileschi si vedano i saggi: M. Newcome, OrazioGentileschi a Genova, in Orazio e Artemisia Gentileschi, catalogodella mostra (Roma, New York, Saint Louis), a cura di K. Chri-stiansen, J. Mann, R. Vodret, Milano 2001, pp. 165-183. M. Ca-taldi Gallo, The Sauli Collection, two unpublished letters and a por-trait by Orazio Gentileschi, in “The Burlinghton Magazine”, CXLV,2003, n. 1202, pp.23-45; M. Cataldi Gallo, La collezione Sauli edue lettere inedite di Orazio Gentileschi, in “Ligures. Rivista di Ar-cheologia, Storia, Arte e Cultura Ligure”, 2, 2004, pp. 155-204;M. Cataldi Gallo, Gentileschi, i Sauli e un nuovo committente?, inOrazio Gentileschi e Pietro Molli, catalogo della mostra (Genova),a cura di F. Simonetti, Genova 2005, pp. 57-81. Per quanto riguardaGiuseppe Ribera, le sue opere erano certamente note a Bernar-do Strozzi essendo presenti a Genova in quegli anni nella colle-zione di Marcantonio Doria. Cfr. V. Pacelli, F. Bologna, Caravaggio1610: la `Sant’Orsola confitta dal tiranno” per Marcantonio Doria,in “Prospettiva”, 23, 1980, pp. 24-44; V. Pacelli, Il testamento diMarcantonio Do ria: un avvio per la migliore conoscenza dei rap-porti artistici fra Napoli e Genova, in “Ricerche sul Seicento na-poletano”, Milano, 1985, pp. 77-87. Altrettanto si può dire di Bat-tistello Caracciolo, che nel 1610 verrà scelto da Marcantonio Do-ria a sostituire il Caravaggio per eseguire gli affreschi della Loggiadel Casino di Sampierdarena, che sarà portato a termine da Ora-zio Gentileschi entro il 1624, cfr. S. Causa, Battistello Caracciolo,Milano, 2000, p. 74. L’influenza di Battistello fu sicuramente de-terminante a definire la monumentalità e il dramma nella pitturagenovese di quegli anni, e per quanto riguarda lo Strozzi, la den-sità lattiginosa dei suoi spumosi bianchi, sembra desunta non so-lo dal Rubens, ma anche dalla tavolozza del Caracciolo. Cfr. F. R.Pesenti, Il primo momento del caravaggismo a Genova, in Geno-va nell’Età Barocca, catalogo della mostra (Genova) a cura di E.Gavazza e G. Rotondi Terminiello, Bologna 1992, pp. 74-81. 12 Cfr. D. Sanguineti. op. cit. con bibliografia precedente.13 Cfr. L. Mortari, op. cit. p. 152, n. 325. Il dipinto misura cm. 119x 160 ed è datato dalla studiosa intorno al 1620. Di poco prece-dente è la versione conservata presso la Galleria del genovese Pa-lazzo Reale, datata dalla critica al 1618 circa. Cfr. L. Lodi, Elemosinadi San Lorenzo, in Catalogo della mostra, Bernardo Strozzi, op. cit.pp. 180 – 181, n. 42. 14 Cfr. L. Mortari, op. cit. pp. 9 – 44.15 Cfr. n. 13. Al riguardo è interessante la notizia fornitaci dal So-prani che nella casa di Bernardo Strozzi a partire dal 1615 sog-giornasse il pittore di Colonia Goffredo Waals, già attivo a Romae per quanto ci riguarda probabile accompagnatore del Cappuc-

cino durante il suo quasi certo viaggio capitolino. 16 Cfr. P. Boccardo, Madonna col Bambino e San Giovannino, incatalogo della mostra Bernardo Strozzi, op. cit. pp. 134 – 135,n. 19. 17 Sulla bellissima Canestra di frutta, si veda M. Mariní, Caravag-gio. Michelangelo Merisi da Caravaggio “pictor praestantissimus”,Roma, 1987, n. 10. 18 C. Manzitti, Influenze caravaggesche a Genova e nuovi ritrova-menti su Luciano Borzone, in “Paragone”, XXII, n. 259, settem-bre 1971, p. 33.19 Olio su tela, cm 104x130. Si veda G. Algeri, n. 12, pp. 120–121,in op. cit. Bernardo Strozzi. L’Algeri sottolinea la sostanziale in-comprensione del modello caravaggesco, allora della collezione diMarcantonio Doria. Ferdinando Bologna nel suo volume L’incre-dulità del Caravaggio e l’esperienza delle “cose naturali”, Torino1992, p. 278, definiva l’opera dello Strozzi addirittura “anticara-vaggesca”; altri contributi sono P. Boccardo, Un committente, unquadro, una collezione: vicende fra Napoli e Genova (e ritor no) del-la Sant’Orsola dipinta per Marcantonio Doria, in L’ultimo Caravaggio,Il Martirio di Sant’Orsola restaurato, Collezione Banca Intesa, ca-talogo della mostra (Roma, Milano, Vicenza), Milano 2004, p. 36.Per l’opera del Caravaggio (olio su tela, cm 143 x 180), si veda,M. Marini, op. cit. pp. 570 x 574, n 110.20 Olio su tela, cm 124.3 x 158. Cfr. G. Algeri, n. 23, pp. 142–143,in op. cit. Bernardo Strozzi; per la tela del Caravaggio (olio su te-la, cm 132 x 163) si veda L. Whitaker, M. Clayton, in The Art ofItaly in the Royal Collection Renaissance & Baroque, Catalogo del-la mostra, London 2007, pp. 265 – 269. Su questo dipinto Ca-millo Manzitti (op. cit. 2005, n. 5) scrive: “l’importante ritrovamentodi quest’opera smentisce, a mio avviso, l’ipotesi puramente con-getturale (seguita anche dall’Al geri), che le numerose versioni ana-loghe, di cui la più nota ad Hampton Court (A. Moir, Caravaggioand His Copyist, New York, 1976, p. 110; M. Marini, Caravaggio.Michelangelo Merisi da Caravaggio “pictor praestantissimus”, Ro-ma, 1987, n. 29, pp. 162-163 e, per riferimento alla versione inoggetto, p. 152, nota 76), discendano da un originale perduto delCaravaggio stesso, anziché proprio da questa tela del Cappucci-no. Mi sembra infatti assai poco verosimile, considerata la suaesuberan te personalità, dominata da prepotenti istinti pittorici, giàmanifesti fin dagli esor di, che lo Strozzi, a titolo sperimentale, ab-bia trovato congeniale, oltreché utile, co piare diligentemente, conassoluta fedeltà, l’opera d’un altro artista, sia pure gran dissimo,senza alcuna variazione interpretativa. Ancora meno sembra cre-dibile l’eventualità ch’egli abbia assunto un incarico da copista surichiesta di qualche ipo tetico committente”. Da parte mia a que-sto riguardo, sia pur ritenendo il Cappuccino un pittore di primolivello, non vedo nessuna buona ragione per escludere in manie-ra così netta che abbia deliberatamente copiato “diligentemente”l’opera del Caravaggio. A questo proposito, basti citare il disegnoeseguito nel 1616 da Gerrit Van Honthorst raffigurante la croci-fissione di San Pietro (Oslo, Nasjonalgalleriet), precisa copia gra-fica dell’opera del Caravaggio in Santa Maria del Popolo. Cfr. G.Papi, Gherardo delle Notti. Gerrit von Honthorst in Italia. Soncino,1999, p15, fig. 8. Un’altra considerazione, sia pur difficile da espri-mere a parole, ma che è solamente comprensibile valutando il ca-rattere formale e compositivo dell’opera, è che La Vocazione deiSanti Pietro e Andrea, mostra un’idea formale e compositiva pro-pria del Merisi.21 Olio su tela, cm 139 x 188.5, Worcester, art Museum. Cfr. L. Mor-tari, op. cit. p. 156, n. 343. La studiosa compilando la scheda diquesto dipinto scrive: “che in questo caso lo Strozzi manifesta unainequivocabile conoscenza dei maestri caravaggeschi, quali il Bor-gianni, il Vouet, il Gentileschi, il Manfredi, ma soprattutto i cara-vaggeschi nordici, in specie Ter Brugghen”, quindi avvalla il siapur non documentabile viaggio romano di Strozzi; M. Marini, op.cit. pp. 441 – 442, n. 36. L’originale caravaggesco misura cm 322x 340 e adorna il lato sinistro della Cappella Contarelli in San Lui-gi dei Francesi.22 Olio su tela, cm 170 x 121, Genova, collezione privata. Cfr. R.Dugoni, n 22, pp. 140 – 141, in Bernardo Strozzi, op. cit; M. Ma-rini, op. cit. pp. 475 – 478, n. 58. La tela dei Musei Capitolini mi-sura cm. 129 x 95.23 Cfr. n. 22.

LA CASANA 50-57:Layout 1 17-02-2009 21:45 Pagina 57