Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e...

Transcript of Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e...

Azienda modello o latifondo?D Fucino dal prosciugamento alla riforma

Costantino Felice

Il Fucino è un ‘luogo’ che, per pregnanza storica, difficilmente trova eguali nel Mezzogiorno e nell’Italia intera. La sua secolare vicenda ha interessato la letteratura, l’economia, la politica, la tecnica. In questo saggio vengono analizzati prevalentemente comportamenti e scelte dei soggetti coinvolti sulla base della loro coerenza rispetto a finalità di crescita e di sviluppo.Sotto questo profilo, infatti, il Fucino ha funzionato da laboratorio. Per il modo stesso in cui è sorto — vasta estensione di vergini terre sottratte ad un lago —- il ‘latifondo’ Torlonia si prestava ad insolite sperimentazioni agronomiche e produttive. Nelle sue forme di produzione e di organizzazione si esprimevano strategie imprenditoriali il cui significato andava ben oltre l’orizzonte familiare di un pur importante casato romano. Vi si riflettevano, con forte impatto, equilibri del mercato interno ed estero, indirizzi governativi, umori ed orientamenti di classi e ceti. Lo stesso è accaduto all’indomani della riforma agraria. Di qui la rilevanza dell’ampio e contrastato dibattito che ha accompagnato le tappe fondamentali della storia fu- cense, giudicata molto diversamente.Ed anche ad osservarlo con l’occhio disincantato della prospettiva storica, avendo presente ogni possibile variante e concausa, una valutazione sicura ed univoca — moderna azienda capitalistica o antico latifondo? Modello nobi- liar-feudale o lucida imprenditorialità capitalistica? — risulta tutt’altro che facile.Il Fucino si presenta, dunque, come un osservatorio privilegiato anche per verificare una serie di nodi tematici — logica nobiliare/logica borghese, economia/contesto, centro/periferia, Stato/mercato — che da qualche tempo sono al centro della più aggiornata storiografia.

The Fucino plain is a "place” that hardly finds its equal, as to historical pregnance, in today’s South or even in Italy as a whole, its remarkable record spanning from literature to technical improvement, from economy to politics. The A . ’s analysis concerns behaviours and options which have much to do with agricoltural growth and economic development.It is indeed under this respect that the Fucino acted literally as a laboratory. Because o f the very way in which it was born — large virgin lands recovered from a lake — the Torlonia’s “latifondo ” was an ideal test stand fo r agronomic and cultural experiments, becoming ipso facto a valuable term o f reference fo r technical and managerial innovation.Its peculiar form s o f production and organization o f labour reflected market strategies and economic policies that went well far beyond the private interests o f an outstanding Roman family, however important they might be. Hence the relevance o f the harsh debate that marked every single chapter o f the Fucino story.And the matter o f fact that, even in the light o f a disenchanted historical approach, a clear and distinct assessment appears still to be anything but an easy task.For its emblematic character and national relevance, the Fucino represents, therefore, a privileged viewpoint from one can usefully check a series o f topical joints — such as bourgeois vs. nobiliary approach, economy vs. its context, centre vs. periphery, State vs. the market — that have fo r sometime captured the attention o f the most sensible historiography concerning the South or, better, the whole o f Italy.

Italia contemporanea”, dicembre 1992, n. 189

636 Costantino Felice

II quadro di partenza

Pensare al passato del Fucino vuol dire evocare molteplici significati: quasi non c’è versante dell’attività umana che non ne sia stato in qualche modo coinvolto. È difficile trovare un luogo — nel Mezzogiorno in particolare, ma anche nell’Italia intera — altrettanto carico di pregnanza storica. Immancabile meta dei voyageur sette-ottocenteschi (ed anche di età successiva), esso ha ispirato suggestive pagine della narrativa diaristica; ma soprattutto è diventato poi, come tutti sanno, lo scenario grandioso e palpitante della migliore letteratura silonia- na. Altrettanto di rilievo le vette che vi ha toccato il sapere tecnico: al centro di progettazioni ardite ed avveniristiche già in epoche passate, l’ingegneria del diciannovesimo secolo lo ha fatto, infine, oggetto di una gigantesca e discussa opera di manomissione, alterandone radicalmente i preesistenti quadri ambientali. Per secoli in balia dei vincoli e delle forze naturali, la conca fucense doveva diventare ad un certo punto, con i suoi numerosi manufatti e le sue squadrature geometriche, uno dei luoghi maggiormente “costruiti” ed “artificiali”1.

Il Fucino è stato anche terreno fecondo per la germinazione di forme della socialità e della politica. Intorno alla sua secolare vicenda sono andati consolidandosi interessi ed aspettative, si sono aggregati ceti e costruite corporazioni, è cresciuto un associazionismo contadino e padronale dai tratti talora originali, oltre che insolitamente vigoroso e continuo nel tempo. I suoi problemi sono stati al centro di conflitti e dibattiti che, particolarmente nei momenti di maggiore tensione, hanno fatto maturare le coscienze e dato vita a movimenti di notevole portata. Lo scontro di classe, la contesa tra

capitale e lavoro, tanto nelle forme del suo svolgimento che nella soggettività dei protagonisti, vi ha assunto spesso profili molto marcati, toccando punte di asprezza e di esemplarità che in alcune fasi sono state di riferimento, se non addirittura di modello, per il complesso delle forze e degli schiera- menti in campo a livello nazionale. Ma è soprattutto sul piano delle dinamiche economiche che il Fucino ha funzionato da laboratorio. Per il modo stesso in cui era sorto — vasta estensione di vergini terre sottratte ad un lago — il “latifondo” Torlonia si prestava ad insolite sperimentazioni agronomiche e produttive. Diventava ipso facto novità e centro di attenzione: per tecniche colturali, ordinamenti agrari, assetti gestionali. Nelle sue forme di produzione e di organizzazione si esprimevano strategie imprenditoriali il cui significato andava ben oltre l’orizzonte familiare di un pur importante casato romano. Vi si riflettevano, con forte impatto, equilibri del mercato interno ed estero, indirizzi governativi, umori ed orientamenti di classi e ceti. Di qui la rilevanza dell’ampio e contrastato dibattito che ha accompagnato le tappe fondamentali della sua storia. I giudizi ovviamente sono andati di volta in volta differenziandosi a seconda dei punti di vista e degli interessi in gioco: di solito positivi, com’era naturale, per la proprietà e gli apparati istituzionali; negativi per quanti — forze del lavoro, agrari ed amministratori locali, settori della politica e del mondo scientifico — nelle scelte di Casa Torlonia hanno visto soprattutto miopia economica e volontà di dominio. Per gli uni il Fucino è stato esempio di oculatezza imprenditoriale e di progresso, per gli altri un mostruoso impasto di oppressione e di arretratezza. Ed anche ad osservarlo con l’occhio disincantato della pro

1 Sul tema della “costruzione” del territorio esiste ormai una discreta letteratura. Basti qui citare, anche per gli ulteriori rimandi bibliografici, oltre che per la maggiore attinenza al nostro tema, Lorenzo Bellicini, La costruzione del territorio meridionale, “Meridiana”, 1990, n. 10, pp. 11-44.

Azienda modello o latifondo? 637

spettiva storica, avendo presente ogni possibile variante e concausa, una valutazione sicura ed univoca risulta tutt’altro che facile.

NelPormai ampio panorama di studi prodotti dalla ‘nuova storia’ va consolidandosi un’immagine del Sud d’Italia molto diversa da quella consegnataci dal meridionalismo classico: non più realtà uniformemente immobile ed arretrata, schiacciata tra l’assenteismo agrario e la disgregazione del “contadiname”, ma segmento pienamente inserito, sebbene da condizioni di debolezza, nei processi di modernizzazione che negli ultimi due, tre secoli hanno investito l’insieme dell’ “economia-mondo”. Elementi di dinamismo, se non proprio strategie di sviluppo, vengono individuati persino nel deprecato sistema latifondistico2, tradizionale nodo della persistente questione meridionale. Il Fucino, d’altra parte, difficilmente può essere tout court assimilato al latifondo. A parte la sua notevole ampiezza, tanto sotto l’aspetto giuridico che dal lato tecnico-produttivo esso aveva ben poco dei caratteri tipici di quell’ordinamento. La sua stessa origine s’ispirava a tutt’altri principi. La colossale opera di prosciugamento e bonifica dell’alveo non fu il frutto di una illuminata munificenza patrizia, il gratuito prodotto di un nobile casato smanioso di grandezza, come da tanta agiografia si è tentato di far credere. Più prosaicamente, e con maggiore senso della modernità, essa rispondeva anzitutto a finalità economiche e finanziarie. L’impresa s’inseriva nel sistema delle “con

cessioni”, cui da tempo nelle aree più avanzate d’Europa si faceva ricorso per realizzare infrastrutture e servizi. In mancanza di risorse pubbliche, la concessione era per lo Stato — soprattutto in Italia, dove il ruolo del potere pubblico è stato storicamente decisivo anche in economia — il modo più efficace di attivare gli investimenti privati in direzione del capitale fisso sociale (strade, ferrovie, bonifica). Compiuta l’opera, a determinate condizioni (col supporto però di laute sovvenzioni), se ne affidava la gestione al concessionario perché potesse recuperare i capitali spesi. Con questo meccanismo l’Italia, come si sa, divenne terra di conquista per la grande finanza d’Oltralpe. Ma in tale ottica cominciavano a muoversi anche alcuni ambienti del nascente capitalismo italiano.

Un’iniziativa analoga a quella del Fucino Alessandro Torlonia l’aveva tentata negli ultimi anni trenta in Calabria. Formata un’apposita società, egli aveva proposto al governo borbonico di costruire un canale navigabile tra i golfi di S. Eufemia e di Squillace, con eventuale porto annesso, chiedendo in cambio di goderne le proprietà per novantanove anni. L’idea era piaciuta personalmente al sovrano, che incaricò il ministro dell’Interno di studiarne fattibilità e condizioni. Ad un certo punto però, non è chiaro perché, Torlonia si fece indietro3. Il proposito riuscì invece nel Fucino. Qui, del resto, le prospettive di profitto si presentavano ben più sicure ed allettanti. Acquisire e mettere a

2 Si veda, ad esempio, Marta Petrusewicz, Latifondo. Economia, morale e vita materiale in una periferia dell’Ottocento, Venezia, Marsilio, 1989; Piero Bevilacqua, Forme de!paesaggio e evoluzioni dell’habitat. Alcune ipotesi, “Meridiana”, 1990, n. 10, pp. 77-80. Quanto agli sviluppi più aggiornati della storiografia meridionalistica, si vedano Carmine Donzelli, Mezzogiorno tra “questione” e purgatorio. Opinione comune, immagine scientifica, strategie di ricerca, “Meridiana”, 1990, n. 9, pp. 13-53, e, sebbene ormai un po’ datati, i miei Verso una “nuova storia" del Mezzogiorno, “Italia contemporanea”, 1987, n. 168, pp. 119-132, e Orientamenti e problemi della storiografia contemporanea. Di nuovo la “questione meridionale”, “Cultura e scuola”, 1988, n. 106, pp. 101-109.3 Giuseppe Carelli, Ragguaglio di alcuni principali porti, fari e lazzaretti de’ reali domimi di qua dal Faro, “Annali civili”, 1857, f. CXX, p. 118. Sempre sugli “Annali civili” (1854, f. CI, pp. 39-69), riguardo al Fucino, si veda la Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del secolo XVIII, con introduzione di Ferdinando De Luca.

638 Costantino Felice

coltura una vasta e fertile pianura, a ridosso dei mercati di Roma e Napoli, in un periodo di prevalente ottimismo per le sorti dell’economia e di importanti realizzazioni viarie, non poteva non costituire una ghiotta occasione per chiunque avesse avuto un minimo di fiuto per gli affari; e pare che Torlonia ne fosse tutt’altro che sprovvisto4. Ciò non significa, naturalmente, che questo nucleo di fredda razionalità capitalistica non venisse circonfuso da motivazioni extraeconomiche, come quella del prestigio o anche della magnanimità. Realizzare un progetto del genere voleva dire, d’altra parte, portare a compimento un disegno che era stato nelle aspirazioni di alcuni “grandi” della storia, da Cesare agli ultimi sovrani del regno di Napoli. La possibilità di aggiungere il proprio medaglione, perdippiù con l’alone del probabile successo, ad una galleria di simili personaggi certo non doveva lasciare indifferente un patriziato romano che considerava il proprio destino storico tutt’altro che esaurito. Ma si tratta di cornice. Nella sostanza l’operazione s’inquadrava perfettamente — pur nei limiti che vedremo — nella logica del grande capitale ottocentesco.

Era stato Afan de Rivera a produrre la progettazione più avanzata sul Fucino: i suoi dettagliati piani, oltre a raccogliere il meglio delle precedenti elaborazioni (si pensi a Ignazio Stile), anticipavano elementi di tale modernità da configurarsi, nell’insieme,

quasi come una “bonifica integrale”5. Quand’egli era ancora in vita, però, difficoltà d’ogni genere ne avevano bloccato i tentativi di realizzazione. La sua improvvisa morte, poi, faceva cadere ogni residua speranza di trovare all’interno dell’amministrazione napoletana le risorse finanziarie e tecniche necessarie all’impresa. Nei primi anni cinquanta si decideva pertanto di far ricorso all’intervento privato. Venne costituita una società con prevalente capitale inglese e francese. Il deliberato della concessione prevedeva che essa si accollasse tutti gli oneri del prosciugamento in cambio della proprietà dei terreni “sottostanti al lago”, senza alcun limite di tempo. Nel giro di qualche anno, ritiratisi uno dopo l’altro i partner esteri, Torlonia s’impossessa dell’intero capitale sociale, assumendo personalmente la direzione dell’opera.

Dal lato tecnico, tanto per l’ideazione che per l’esecuzione, il prosciugamento del Fucino rappresentò quanto di più avanzato a quel tempo si potesse immaginare. Il progetto fu redatto da Frantz Montricher, ingegnere di Marsiglia, uscito datt’École polytechnique. Suoi più stretti collaboratori, subentratigli poi a tutti gli effetti nei massimi ruoli direzionali, erano due personaggi ugualmente di notevole levatura scientifica: Henri Bermont, quale ingegnere capo, e Alexandre Brisse, quale direttore dei lavori6. Questa provenienza estera dei quadri tecnici di più

4 Per un sintetico profilo del personaggio cfr. VIntroduzione di Anna Maria Giraldi, in Archivio centrale dello Stato, L ’archivio dell'amministrazione Torlonia. Inventario, Roma, 1984, pp. XX-XX1V.5 L’opera principale che Carlo Afan de Rivera dedica al Fucino è Progetto della restaurazione dell’emissario di Claudio e dello scolo del Fucino, Napoli, 1836. Ma nel 1823 era uscito anche Considerazioni sul progetto di prosciugare il lago di Fucino. Su de Rivera, con riferimento ai progetti di bonifica del Fucino, cfr. John Davis, Società e imprenditori nel Regno borbonico. 1815-1860, Roma-Bari, Laterza, 1979, pp. 182 e 250. Sull’attività di bonifica nel regno di Napoli, fondamentale resta P. Bevilacqua, Acque e bonifiche nel Mezzogiorno nella prima metà dell ’Ottocento, “Studi storici”, 1986, n. 2, pp. 335-357.6 Quest’ultimo è coautore, insieme con Léon De Rotrou, capo dell’amministrazione Torlonia, della monumentale opera Prosciugamento del Lago Fucino fatto eseguire da Sua Eccellenza il Principe Alessandro Torlonia. Descrizione storica e tecnica, Roma, 1883, 2 voli. De Rotrou usa in genere toni di smaccata adulazione, presentandoci un Torlonia principe della Chiesa e vessillifero della fede, che avrebbe interpretato la colossale impresa per spirito di magnanimità verso le comunità locali minacciate dal lago. Dello stesso autore si veda, più o meno con analoga im-

Azienda modello o latifondo? 639

alto livello (ma lo stesso vale, come si dirà fra poco, anche per le maestranze) non era tanto dovuta — o comunque non soltanto — all’ottica internazionale con cui si muovevano i Torlonia, o alla loro pregiudiziale ostilità — essendo essi intimamente legati agli ambienti pontifici — verso lo stato unitario: assai più verosimilmente la prima Italia liberale scontava qui la propria carenza di professionalità elevate, dovuta forse anche al fatto che i governi nazionali — come è stato scritto a proposito del Tavoliere — “trascurarono ed anzi spazzarono via i lasciti, legislativi e culturali, delPesperienza bo- nificatrice borbonica”7. Non che sia mancata del tutto la sensibilità a questi problemi: il nuovo Stato anzi — come si sa — assunse subito tra i suoi compiti fondamentali proprio il “governo politico” del mercato e dell’intervento sul territorio8, soprattutto attraverso le grandi opere pubbliche. Ma è probabile che tale orientamento si sia risolto prevalentemente in una cooptazione, all’interno degli apparati ministeriali, delle professionalità tecnico-scientifiche esistenti, relegando in secondo piano l’impegno a crearne di nuove e più elevate. O comunque gli sforzi in questa direzione — almeno fino a Nitti — dovettero risultare quanto meno insufficienti.

Il Fucino era il terzo lago d’Italia, dopo il Garda e il Maggiore. Chiuso in una corona di monti, con un’elevazione che mediamente superava i 600 metri, esso registrava un’ampiezza, pur tra continue oscillazioni, di oltre 150 kmq. Il primo a studiare la possibilità di prosciugare questo immenso specchio d’acqua, per farne il “granaio di Roma”, fu Giulio Cesare. Il proposito venne però tradotto in pratica dall’imperatore Claudio. Tramite una galleria sotterranea — il celebre emissario Claudio, appunto — le acque lacustri furono incanalate nel fiume Liri. Stando alle testimonianze del tempo, ed anche al giudizio dei posteri (particolarmente severi quelli di Afan de Rivera e di Brisse), il manufatto risultò alla fine alquanto difettoso ed approssimativo. È solo nel II secolo, infatti, che la colonizzazione della conca tocca il suo apice, come dimostra lo sviluppo di Alba Fucens, il centro amministrativo allora più importante della regione marsica- na. Successivamente, però, i canali di deflusso e l’emissario restarono per secoli senza alcuna manutenzione. La gigantesca opera, meraviglia di molte generazioni di tecnici, era andata in tal modo progressivamente deperendo, fino a diventare del tutto inservibile. Un tentativo di restauro venne promosso da Federico II per riparare ai danni di

postazione, Prosciugamento del Lago Fucino eseguito dal principe D. Alessandro Torlonia. Confronto tra l ’Emissario di Claudio e l ’Emissario Torlonia, Firenze, Le Monnier, 1871. Del Brisse, molto più sobrio, è anche Dessèchement du Lac Fucino. Rapport à son Excellence Le Prence A. Torlonia, Neaples, 1874. Occorre considerare, comunque, che la quasi totalità dello sterminato opuscolame sul Fucino, traendo di solito origine da occasioni di difesa per questa o quella parte nelle innumerevoli controversie giudiziarie o politico-sociali che si sono succedute nel tempo, risente di una certa parzialità. Sugli aspetti tecnici del progetto di prosciugamento del Fucino, cfr. Roberto Parisi e Adriana Pica, L ’impresa del Fucino tra storia e progetto, tesi di laurea, Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli, a.a. 1989-1990.7 P. Bevilacqua, Introduzione ad Antonio Checco-Leandra D ’Antone-Franco Mercurio-Valeria Pizzini, Il Tavoliere di Puglia. Bonifica e trasformazione tra XIX e X X secolo, a cura di P. Bevilacqua, Roma-Bari, Laterza, 1988, p. 18. Sull’argomento cfr. anche Paolo Morachiello, Ingegneri e tecnici nell’età della Destra (1860-1875). Dal Canale Cavour all’Agro romano, Roma, Officina, 1976.8 Le analisi e le informazioni più approfondite, in merito, si trovano in Leandra D ’Antone, Tecnici e progetti. Il governo del territorio, “Meridiana, 1990, n. 10, soprattutto pp. 125-127. Della D’Antone, sempre su questi temi, si veda anche Scienze e governo del territorio. Medici, ingegneri, agronomi e urbanisti nel tavoliere di Puglia (1865- 1965), Milano, Angeli, 1990.

640 Costantino Felice

un’ennesima piena. Ma certamente i risultati non furono eccellenti, né duraturi9. Senza effetto dovevano risultare, come accennato, anche i propositi nutriti dai sovrani napoletani tra la fine del Settecento e il primo Ottocento. Col tempo il lago s’era compieta- mente ricostituito. È vero che esso con le sue acque, oltre a temperare il clima e favorire la coltivazione di piante mediterranee (olivi, viti, mandorli), consentiva anche, grazie alla presenza di volatili e pesci lacustri, una certa attività di pesca e caccia; ma queste modeste risorse — in un’economia a prevalente impianto agricolo, profondamente segnata da precarietà ed arretratezze — difficilmente compensavano i permanenti rischi di distruzione e di morte che il bacino, con i suoi periodici innalzamenti di livello, comportava per le popolazioni ripuarie.Il Fucino — scriveva Afan de Rivera nei primi anni trenta dell’Ottocento — come al presente in un periodo più o meno lungo soleva ritirarsi in più angusti confini e dilatarsi poscia inondando le terre men elevate. Durante il periodo di decrescimento i Marsi allettati dalla fertilità delle terre concimate per le scomposizioni animali e vegetali che si operavano sott’acqua, vi stabilivano industriose abitazioni, e per la presente prosperità obliando le passate irruzioni delle acque, vi edificavano case rurali e comode abitazioni. Ma allorché il Fucino nelle sue furiose escrescenze stendeva il suo dominio tutto all’intorno, quella ridente posizione di cose cangiavasi in lutto e desolazione. A un tratto perdevasi la proprietà delle terre e degli edifizi che passavano sotto il dominio delle acque10.

Spinte dunque da vitali ragioni di sicurezza, erano le stesse comunità locali, molto spesso, a sollecitare interventi bonificatori. Le pressioni dal basso senz’altro pesarono nel riprodurre il problema anche a metà Ottocento. Occorreva ormai iniziare tutto daccapo. Per la strumentazione tecnico-scientifica del tempo si trattava di lavori colossali, che richiedevano non solo altissime competenze progettuali e direzionali, ma anche maestranze qualificate ed ampia manovalanza. Nonostante la diffusissima sottoccupazione agricola, non era facile trovare sul posto tante forze. Soprattutto per la manodopera specializzata si dovette procedere ad una massiccia importazione. In particolare vennero fatti venire dal circondario di Marsiglia, dove già si erano acquisite esperienze del genere, circa 500 minatori e tagliapietra che, insieme al personale di direzione e vigilanza, formavano un gruppo francese molto omogeneo: certamente il nucleo principale cui si deve la realizzazione dell’opera. Ad essi col tempo si aggiunsero altri lavoratori — carrettieri, artigiani, commercianti — difficilmente reperibili in loco. È stato calcolato — non è chiaro in base a quali criteri — che l’immigrazione avrebbe superato le quindici- mila unità nel periodo 1850-1880, mentre gli operai occupati sarebbero stati mediamente quattromila11.

È facile immaginare quali sconvolgimenti economici e sociali abbiano potuto produrre le attività di prosciugamento sul contesto preesistente. Anzitutto nel circondario —

9 Ernst Kantorowicz, Federico II imperatore, Milano, Garzanti, 1976, p. 35; Luigi Gatto, Terre e vicende dei Fucino nell’età medievale, e, per una specifica rassegna della storiografia latina sul Fucino, Gaetano Messineo, L ’emissario di Claudio, in Aa.Vv., Fucino cento anni. 1877-1977, L’Aquila, s.d. [ma 1978], rispettivamente pp. 227-228 e 139-167.10 Progetto della restaurazione, cit., p. 35. Quanto alle economie lacustri preesistenti al prosciugamento, si veda soprattutto Adriana Giarrizzo, La piana del Fucino dopo il prosciugamento. Note antropologiche, “Bollettino Società Geografica Italiana”, 1971, f. 10-12, pp. 620-622. Sul commercio del pesce fucense, cfr. anche Luigi Lopez, Pesca di mare e di Fucino nell’Aquila fra il Trecento e l ’Ottocento, “Rivista abruzzese”, 1992, n. 1, pp. 6-8 e 20.11 Marcello Vittorini, Il prosciugamento del Fucino: evoluzione del tessuto insediativo e della organizzazione del territorio, in Fucino cento anni, cit., pp. 264, 268 e 272.

Azienda modello o latifondo? 641

pare anzi nell’intera provincia aquilana, stando alle testimonianze raccolte da Fran- chetti nell’ottobre 187312 — non si colgono più segni di disoccupazione, nonostante la contemporanea crisi della pastorizia e dell’agricoltura di sussistenza (con l’inizio della ‘grande depressione’, anche di quella proiettata sui mercati). La crescita demografica nella zona subisce una brusca accelerazione: nel ventennio 1861-1881 la popolazione residente dei comuni ripuari, in base alle circo- scrizioni dell’epoca, passa da 32.669 abitanti a 42.250, con un incremento di quasi il 30 per cento. L’aumento è particolarmente vistoso in alcuni centri: a Ortucchio del 64,4 per cento, a Pescina del 55,5 per cento (soprattutto per l’exploit di S. Benedetto, che allora faceva parte dello stesso comune), a Celano del 41,8 per cento, ad Avezzano del 39,4 per cento, a Trasacco del 35,6 per cento, a Luco del 32,7 per cento. Che tali dati — sebbene inferiori a quanto si è di solito scritto13 — fossero dovuti all’afflusso di manodopera per i lavori del Fucino trova indiretta conferma in due altre stime, anch’esse desumibili dalla statistica ufficiale. Anzitutto la crescita ancora superiore (37,6 per cento) della popolazione presente: una differenza — questa tra presenti e residenti — che evidentemente sta a denotare 1’aggirarsi nella zona di molta gente arrivata da fuori, che non aveva ancora regolarizzata — e forse non aveva intenzione o possibilità di farlo

— la propria posizione anagrafica. L’altro aspetto da rilevare è che nel successivo ventennio 1881-1901 l’incremento demografico— sempre nella stessa area fucense — scende al 25,5 per cento per la popolazione residente e addirittura al 16,1 per cento per quella presente: un calo relativo abbastanza netto, di cui è difficile negare lo stretto legame col venir meno della favorevole congiuntura che col prosciugamento si era creata nel mercato del lavoro.

Naturalmente il nuovo quadro demografico ed occupazionale — il cui peso dovette essere certamente decisivo nella complessiva tenuta della montagna abruzzese e molisana— crea tutta una serie di problemi: sul piano abitativo, igienico-sanitario e persino antropologico. Negli anni ottanta a Pescina, per esempio, risultano 425 nuovi fabbricati, ad Avezzano 328, a Luco 300, a Celano 297. Il possidente Nicola Marcone a proposito di S. Benedetto notava che “tutto il caseggiato del paese ogni giorno più si abbellisce e si estende” . In qualche modo migliorano anche le condizioni materiali e morali della gente comune. Annotava Franchetti nel suo Diario di viaggio:Condizione dei contadini. Buona dopo che Tor- lonia ebbe sterrato il lago; i contadini non vogliono più lavorare gli altri terreni se non a condizioni migliori di prima. Se prima avevano metà dei prodotti, ora vogliono i due terzi e li ottengono; Torlonia è molto amato dai contadini e odiato dai signori. Miseria. Nessuna14.

12 Condizioni economiche e amministrative delle provincie napoletane. Appunti di viaggio. Diario del viaggio, a cura di A. Jannazzo, Roma-Bari, Laterza, 1985, pp. 133 e 142.13 I dati qui riportati — riferiti ai comuni di Aielli, Avezzano, Celano, Cerchio, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pescina, Trasacco — sono elaborati, per quanto riguarda la popolazione residente, da Istat, Comuni e loro popolazione ai censimenti dal 1861 al 1951, Roma, 1961, pp. 225-228, e, per la popolazione presente, da Id., Popolazione residente e presente dei comuni ai censimenti dal 1861 al 1961. Circoscrizioni territoriali al 15 ottobre 1961, Roma, 1962, pp. 280-285. In genere sovrastimate le cifre di Lorenzo Botti, Per la storia. Documenti sul Fucino, Angelini, Avezzano, 1893, pp. XXX-XXXIII, riprese da M. Vittorini, Il prosciugamento del Fucino, cit., p. 272, e da Raffaele Colapietra, Fucino ieri. 1878-1951, L’Aquila, 1989 (ed. orig. 1977), pp. 18 e 26. Si tenga anche conto che contemporaneamente un forte incremento demografico si riscontrava anche in altre aree di pianura, come ad esempio il Tavoliere (Leandra D ’Antone, Medici, ingegneri, agronomi nella bonifica del Tavoliere, in II Tavoliere di Puglia, cit., pp. 109-110).14 Leopoldo Franchetti, Condizioni economiche e amministrative delle provincie napoletane. Appunti di viaggio -

642 Costantino Felice

L’introduzione del pagamento mensile, al posto di quello a giornata (spesso in natura), pur nella tenuità delle remunerazioni e nelle differenze di trattamento tra i locali e i forestieri, rappresentò un indubbio elemento di novità e di avanzamento rispetto alla staticità di una tipica economia preindustriale, caratterizzata da arcaici rapporti di lavoro. Il positivo impatto dell’opera di prosciugamento sulla vita delle comunità ripuarie trovava del resto riscontro in un’accentuata divaricazione tra l’area fucense, che mostrava segni di crescente miglioramento, e i comuni depressi deH’interno, i quali viceversa arretravano15. Ma le cose andavano man mano mettendosi bene soprattutto per i Torlonia. Con lo Stato unitario i nuovi governanti avevano benevolmente acconsentito di rivedere ed ammorbidire le clausole della convenzione borbonica. I tempi di realizzazione dell’opera, precedentemente fissati in otto anni, vennero dilazionati fino al 1878, le ipotesi di rescissione del contratto sostituite con quella più blanda di un risarcimento degli eventuali danni. Restava invece immutato il disposto che scaricava sui comuni l’onere della prova circa la demanialità dell’alveo: sarà il cuore della questione fucense, concernendo essa la legittimità o meno della proprietà da parte del casato romano. Inizialmente la tensione intorno a questo nodo si accentrava sul problema dei confini. Con

un decreto governativo del maggio 1862 erano stati fissati i criteri per la loro definizione in base all’“attuale linea di sommersione”, pur facendo salvi — si aggiungeva con formula ambigua — i “diritti della compagnia e dei terzi” . Ma al momento dell’apposizione dei termini, un mese dopo, l’acqua sover

chiava di oltre 5 metri il livello registrato nell’anno della concessione. In alcune zone erano ricoperte piantagioni orticole e persino case. Il picchettamento venne peraltro effettuato pochi giorni prima che si cominciasse a far defluire le acque nell’emissario. Questo insieme di circostanze provocò i primi tumulti popolari. Non era chiaro, in verità, se la delimitazione del lago dovesse intendersi come atto meramente tecnico oppure come una vincolante prefigurazione dei diritti di possesso. Sta di fatto che i Torlonia procedevano all’occupazione delle terre man mano prosciugate proprio a partire da quella perimetrazione. Vi furono opposizioni solo da parte delle municipalità di Luco e di Ortucchio, che alla fine si videro sostanzialmente riconosciuti i loro diritti. Quando nell’autunno del 1872 la controversia giungeva a trovare finalmente una soluzione — col riconoscimento del viale di circonvallazione appena costruito attorno al lago quale confine — la superficie del ‘latifondo’ risultava di poco superiore ai 14.000 ettari.

L’“Eccellentissima Casa” esce vincitrice

diario di viaggio, a cura di Antonio Jannazzo, Roma-Bari, Laterza, 1985, p. 169 (corsivi nel testo). I precedenti dati sulle abitazioni sono ripresi da “Risveglio” (L’Aquila), 11 marzo 1988. Il Marcone poco prima citato nel testo (// lago de’ Marsi e sui dintorni, Roma, 1986, p. 53) a questo proposito così si esprimeva: “È spettacolo assai commovente quello d’un popolo che, mercé l’industria e l’operosità, risorge dalle proprie ceneri. L’agiatezza ha le sue simpatie e il suo profumo. Si rivela dovunque, dai volti, dalle case, dalle praterie, perfino dalla vigoria delle bestie”.15 Al riguardo Colapietra opportunamente nota come il collegio elettorale di Pescina, che comprendeva tutti i comuni ripuari, ed era quarto per popolazione tra i collegi abruzzesi (52.252 abitanti), nel 1876 fosse salito al terzo posto per indice di censo degli elettori, mentre quello di Avezzano, nel quale maggiormente rientravano i comuni dell’entroterra e che aveva una popolazione di poco inferiore, precipitava al tredicesimo (Problemi politici e sociali dell’Abruzzo a fine Ottocento, I, “Nuovi quaderni del Meridione”, 1967, n. 18, p. 158-161). Su uno “straordinario rincaro” dei prezzi e dei salari nell’area del Fucino in questo periodo, cfr. L. Franchetti, Condizioni economiche, cit., p. 142, e Carmine Letta, Memoria sulle condizioni dell’agricoltura e della classe agricola riflettente il Circondario di Avezzano, Milano, 1984, p. 129. Basti pensare, peraltro, che il dazio sui consumi ad Avezzano passa da 13.257 subito dopo l’Unità a 44.595 nel 1882 (R. Colapietra, Fucino ieri, cit., p. 36).

Azienda modello o latifondo? 643

anche nel contenzioso sulle alterazioni climatiche conseguenti al prosciugamento. Una prima polemica su questo tema si ebbe nella primavera del 1874, allorquando freddi eccezionali distrussero completamente gli oliveti del circondario. Da taluni si giunse a chiedere la ricostituzione pura e semplice del lago. In seguito ci si attestò sulla più ragionevole rivendicazione di un suo ripristino quanto meno parziale. Su questa linea si collocavano i proprietari terrieri delle zone cir- confucensi, i quali vedevano minacciati i loro tradizionali interessi non tanto — o comunque non solo — dagli eventuali squilibri ambientali, quanto piuttosto dall’emergere dei Torlonia come potenza economica in un’area troppo contigua ai propri possedimenti ed affari. Franchetti rilevò — lo abbiamo visto — come Torlonia fosse amato dai contadini e odiato dai proprietari. Persino il marchese Dragonetti si lamentò con lui del “dissesto economico portato dal subitaneo accrescere delle terre coltivabili coll’essiccamento del Fucino.’’16. Mentre miglioravano gli “operai agricoli”, accadeva l’opposto per i grandi e medi possidenti, “i quali se una volta si lasciavano pregare per concedere in fitto i loro terreni” , ora dovevano essi

pregare i contadini “lasciandosi addirittura imporre le condizioni, con sensibile diminuzione della rendita” . Emerge qui uno scontro evidente tra possidenza agraria tradizionale e grande capitale (soprattutto finanziario), il cui intervento in agricoltura, com’è stato ipotizzato anche sul piano generale17, appariva — ed in effetti era — un fattore di perturbamento dei vecchi equilibri economici e sociali.

Attacchi sul fronte del deterioramento ambientale venivano peraltro da settori delle libere professioni. Discussioni vi erano state — anche in sede progettuale — sulla conservazione o meno del “bacinetto”, una sorta di serbatoio al centro della conca, la cui funzione avrebbe dovuto essere di moderazione climatica e di contenimento del deflusso nelle fasi di forte rialzo delle acque. Ma soprattutto, a sostanziare la tesi secondo cui la totale scomparsa del lago, rompendo irrimediabilmente l’ecosistema, si sarebbe alla fine risolta in grave danno per le comunità locali, sopraggiungeva il rincrudimento delle “febbri palustri” nella zona18. Anche su tale versante i contrasti furono molto aspri, specie per i ritardi con cui in effetti si procedeva alla bonifica. Nonostante questo groviglio

16 L. Franchetti, Condizioni economiche, cit., p. 173, mentre le successive frasi virgolettate sono riprese da C. Letta, Memoria, cit., p. 191. La voce degli agrari marsicani trovava autorevole espressione, oltre che in vari organi di stampa locali, nel consiglio provinciale dell’Aquila, in molte amministrazioni comunali e in enti economici (Comizio agrario, Camera di commercio, ecc.), del cui controllo essi, quale ceto dominante, facilmente disponevano. Da taluni si paventava il rischio, tra l’altro, che i futuri vantaggi del prosciugamento e della messa a coltura del bacino, per quanto si potessero prevedere consistenti, non avrebbero compensato le perdite subite con la distruzione delle preesistenti economie lacustri (pesca, caccia, viticoltura, ecc.). Naturalmente si trattava di un’argomentazione assai poco sostenibile: se davvero il Fucino fosse stato un tempo quel “giardino degli Abruzzi” di cui si favoleggiava, non si spiegherebbe, tanto per cominciare, la concorde richiesta avanzata nel corso dei secoli — anche da parte delle popolazioni rivierasche, come abbiamo visto — di prosciugare quella massa liquida per sfruttarne le terre sottostanti con criteri più consoni e razionali. Raffronti statistici tra il prima e il dopo sono naturalmente difficili in un campo del genere; ma nel 1893 verrà calcolato che se prima un ettaro di lago dava un reddito lordo annuo di cinque lire, ora se ne ricavava sessanta volte di più (Enrico Celani, La bonifica del Fucino e la nostra agricoltura, estr. dalla “Nuova Rassegna”, 1893, n. 46, p. 16).11 P. Bevilacqua, Introduzione, cit., p. 21.18 Cfr., anche per i rimandi bibliografici, Costantino Felice, Il disagio di vivere. Il cibo, la casa, le malattie in Abruzzo e Molise dall’Unità al secondo dopoguerra, Milano, Angeli, 1989, p. 151. Per un’ampia analisi tecnica sui problemi del bacinetto, Carlo Possenti, Sul prosciugamento del lago Fucino, Roma, 1972 (estr. dal “Giornale del Genio civile”).

644 Costantino Felice

di problemi, spesso inestricabili e di tanto in tanto sul punto di esplodere, i lavori procedettero con ritmi abbastanza intensi. Aperti riconoscimenti da parte delle autorità regie e governative sancivano ufficialmente i successi dei Torlonia, fregiati tra l’altro del titolo di “principi del Fucino”. Quando nel 1875 l’opera è sostanzialmente compiuta, a ventidue anni dall’inizio, i risultati si presentano di tutto rispetto: oltre all’emissario (ultimato nel 1869) e all’incile, 210 km di strade, 100 di canali, 648 di fossi. Il tutto con una spesa, stando alle stime di Brisse e De Rotrou, di poco superiore ai 43 milioni, circa dieci volte l’originario capitale sociale.

Ordinamenti produttivi e forme di conduzione

Nella logica del profitto l’impresa era apparsa subito fruttuosa. Già nel 1864 — riferisce De Rotrou19 — la domanda di acquisto dei terreni superava ogni possibile offerta. Per l’imprenditore Torlonia il rischio dell’inve- stimento si riduceva a zero. Ma si rivelarono subito allettanti anche gli indici della produzione: di vendere lotti per ammortizzare i costi, come si prevedeva inizialmente, non c’era dunque alcun bisogno. Nel 1863, all’indomani del primo deflusso, da una superficialissima aratura si ottennero fino a 70

quintali per ettaro di granturco, 50-60 di grano, 40 di fagioli e 400 di patate. Negli anni seguenti questa altissima feracità va ovviamente scemando, ma resta sempre al di sopra della media, suscitando la meraviglia di osservatori locali ed esterni20. L’indirizzo prevalente era quello cerealicolo: nel 1872 il 40 per cento (oltre 2.000 ettari) della superficie disseccata risultava a grano, con avvicendamenti di mais, fave e fagioli. La resa del frumento era allora di oltre 17 quintali ad ettaro, un dato sempre eccezionale. Parte del terreno veniva coltivata a prato e a vite, anche qui con buoni risultati. Ma la prospettiva su cui decisamente si puntava, nell’ottica illusoria del “granaio di Roma”, era la cerealicoltura, tanto che si prevedeva di sestuplicarne la produzione e quintuplicare gli addetti.

È difficile accertare con sicurezza se l’alta redditività delle colture tradizionali e il loro smercio sui mercati romani relativamente agevole, grazie anche ai miglioramenti stradali lungo la Tiburtina-Valeria e all’apertura negli anni ottanta della ferrovia Avezzano- Roma, abbiano pesato come forza inerziale sui comportamenti imprenditoriali della proprietà. La rigidità del sistema commerciale e distributivo, come per il resto del Mezzogiorno21, senz’altro dovette influire negativamente. Resta il fatto, comunque, che scelte coraggiose ed innovative, nell’organizzazione produttiva e gestionale del ‘la-

19 L. De Rotron, Dessèchement, cit., pp. 128-129.20 “Grande ammirazione” per la “straordinaria feracità del suolo fucense” espresse, ad esempio, Giustino Fortunato durante un’escursione compiuta nell’estate del 1886 (“Umbrone”, 24 agosto 1886). Da parte di Nicola Marcone, dopo aver parlato di un “piano liquido” trasformato in “campo fertilissimo, donde traggono tutti il pane e una relativa agiatezza”, si auspica la possibilità di fare del Fucino “un vero e meraviglioso angolo dell’Olanda” (Il lago de’ Morsi, cit., pp. 50 e 97). I dati sulla produttività sono ripresi da Luigi Clemente Jacobini, Il disseccamento del Fucino, Memoria estratta dagli Atti dell’Accademia dei Lincei nella tornata del 9 giugno 1872, pp. 5-6; Carmelo Mancini, Il Fucino agrologicamente considerato, Città di Castello, 1890, p. 32; L. Botti, Per la storia, cit., p. XXX; Eugenio Paradisi, Il Fucino proprietà dei principi Torlonia, Avezzano, 1903, p. 11, dove tra l’altro si legge che queste rese “si ottenevano graffiando la terra con un aratro adamitico”, donde poi “un poco di scoraggiamento” quando questa altissima fertilità naturale andò esaurendosi.21 Cfr. Aldo Cormio, Note sulla crisi agraria e sulla svolta del 1887 nel Mezzogiorno, in Angelo Massafra (a cura di), Problemi di storia delle campagne meridionali nell’età moderna e contemporanea, Bari, Dedalo, 1981, pp. 553- 554.

Azienda modello o latifondo? 645

tifondo’, in questo primo periodo non ve ne furono, nonostante la crisi agraria compromettesse del tutto la prospettiva di rappresentare il “granaio di Roma”. Già dagli osservatori contemporanei più attenti vennero fondati rilievi in tal senso. L’agronomo Letta, ad esempio, denunciava esplicitamente l’assenza di un indirizzo “agricolo-industria- le” : non soltanto erano scarsamente sviluppate le piante industriali come la barbabietola, il lino e la canapa, ma la stessa coltivazione dei cereali (per non dire della vite) veniva praticata con sistemi arretrati e depauperanti. Andava affermandosi la vecchia agricoltura estensiva, senza specializzazione né agganci con le industrie alimentari. Mancavano “volontà” e “concorso fattivo”, insomma, per fare del Fucino “l’emporio agri- colo-industriale degli Abruzzi”22. Ma è soprattutto sul piano dei rapporti socio-produttivi che i nodi cominciano subito ad aggrovigliarsi. Inizialmente i propositi sembravano rispondere a criteri di razionalità: costruire unità poderali di 20-25 ettari, sull’esempio della mezzadria classica, in modo da evitare tanto i rischi della solita frammentazione quanto quelli dell’eccessivo accentramento. In realtà le cose andarono del tutto diversamente. Sulla base di quali logiche? A che tipo di spinte hanno sottostato i processi reali? Sono questi gli interrogativi storiograficamente cruciali cui occorre dare risposta. Se le intenzioni erano altre, appare difficile pensare che a certi esiti, da tutti deprecati, si sia giunti per deliberata volontà. Non è neppure immaginabile, d’altro canto, che tutto si sia svolto per effetto di meccanismi spontanei ed ingovernabili. Il cosiddetto “partito Torlonia” , compreso l’establishment gover

nativo ed istituzionale, ha sempre additato nella “follia rossa” del 1919-1921 la causa della dispersione e del frazionamento. Da parte della pubblicistica di sinistra, oltre che della storiografia più avvertita23, a questa versione si è imputato invece un radicale stravolgimento dei fatti, teso a nascondere proprie responsabilità e negligenze. Ma, tolto l’involucro ideologico, una parte di verità sta forse in entrambe le posizioni.

Dare seguito aH’originario piano di appoderamento avrebbe richiesto investimenti di notevole portata, oltre a non comuni capacità di gestione. Per la piena funzionalità dei previsti 4-500 poderi occorreva costruire case, strade, canali, silos: un insieme di strutture fondiarie, insomma, dai costi tutt’altro che marginali. Impegni altrettanto considerevoli — forse anche superiori — avrebbe comportato la conduzione in economia dell’intero bacino o di gran parte di esso. È difficile pensare — sebbene non manchino indizi in questo senso24 — che scelte del genere non rientrassero nelle possibilità finanziarie dei Torlonia. Probabilmente furono decisivi, o comunque condizionanti, anche i dati del contesto in cui il complesso aziendale s’inseriva. Fatto sta che il risultato alla fine sarà il minuto frazionamento — l’esatto contrario delle intenzioni dichiarate — con conseguenze deleterie sotto ogni profilo: economico, sociale e politico. Nel 1890 i circa 13.000 ettari di terreno allora coltivabili risultavano suddivisi in un fondo a conduzione diretta (2.800 ettari), in una porzione molto minore (900 ettari destinata a mezzadrie e nella rimanente, di gran lunga la più estesa (9.300 ettari), ad affittanze. In confronto alla preesistente realtà della provincia

22 C. Letta, Memoria, cit., p. 6.23 In particolare R. Colapietra, Fucino ieri cit., pp. 31-32, 73, 175.24 È significativo, ad esempio, che vi fosse chi esortava il governo ad esonerare i Torlonia dal pagamento della fondiaria, affinché con la corrispondente somma — 165.000 lire nei primi anni ottanta — si potessero costruire le case coloniche (R. Colapietra, Fucino ieri, cit., p. 55, nota 42).

646 Costantino Felice

aquilana, dominata dal grande possesso ce- realicolo-pastorale da un lato e dal frazionamento contadino dall’altro, il parziale assetto mezzadrile introdotto nel Fucino, per quanto modesto, rappresentava senz’altro un passo avanti. Ma a parte i pur legittimi dubbi sulla razionalità del modello, erano tante e tali le carenze che l’accompagnavano da renderlo nei fatti scarsamente efficace rispetto alla sua stessa logica. L’ordinamento colonico, inoltre, era il meno adatto per rispondere alla forte domanda di terra e di lavoro che proveniva dal contadiname marsi- cano. Esso richiedeva un tipo di personale difficilmente reperibile in loco, tanto che nella quasi totalità — come già accaduto per il prosciugamento — lo si dovette far venire da fuori. Analogo discorso valeva per l’azienda in economia. La scarsa elasticità del mercato del lavoro, come per altre realtà del Mezzogiorno, fu dunque tra i motivi che imposero una conduzione mista del latifondo: accanto all’azienda-madre, gestita capitalisticamente, la mezzadria e soprattutto l’affitto.

Ai primi del Novecento, quando l’appoderamento era ormai giunto a conclusione, si contavano appena una cinquantina di mezzadrie, affidate in prevalenza a famiglie marchigiane, romagnole e teramane: una sorta di “aristocrazia contadina” che fungeva da “cintura di sicurezza” verso le pressioni della società locale. La massima parte delle terre, oltre i due terzi (8.769 ettari), era finita in affittanze (circa 8.000 allora i concessionari), il vero punctum dolens del regime fucense. Inizialmente anche per esse si prevedeva la misura di 20-25 ettari. Tutt’altra però fu la strada effettivamente seguita. L’area del bacinetto (2.000 ettari) venne affittata ai Tittoni, grossi mercanti romani.

Per i Torlonia si trattò del modo più facile di introitare denaro fresco senza sottoporsi direttamente ad impegni e spese di gestione. Ed altrettanto, sotto di loro, fecero i Tittoni: pagavano 80 lire ad ettaro e subaffittavano a 28025. Una linea di condotta, dunque, speculativa e finanziaria. Ma giocano un ruolo anche altre motivazioni. L’iniziale pri- vilegiamento degli estranei nel grande affitto fu tra le cause che alimentarono l’ostilità dell’oligarchia proprietaria del posto contro l’Eccellentissima Casa. Ben presto però, accortamente, il meccanismo venne esteso anche ai possidenti marsicani. Un motivo di malcontento si tramutava così in collante di stabilità ed alleanza. Le famiglie prescelte dai Torlonia, oltre a poter offrire le necessarie garanzie di solvibilità, erano quelle maggiormente influenti, di solito detentrici del potere quanto meno a livello locale, di cui essi volevano evidentemente assicurarsi il favore. Vengono in tal modo a stringersi rapporti sempre più stretti, in termini di cointeressenze e intermediazioni, tra il ‘principe’ e i maggiorenti della zona: una sorta di ‘società d’interessi’, che funge, anche in questo caso, da cuscinetto e da controllo rispetto alle istanze della gente comune. I grandi affittuari del Fucino, non diversamente dai classici gabellotti meridionali, si danno an- ch’essi alla pratica del subaffitto, con conseguente rapida frammentazione dei fondi. L’unità di riferimento nei contratti diventa la coppa, una misura locale corrispondente ad un ventesimo di ettaro. Il fenomeno investe, a partire dai secondi anni ottanta, persino le aree esterne al bacinetto, nelle quali per un certo tempo il criterio dell’ampiezza media, sia pure tra fortissimi sbalzi da luogo a luogo, era stato in qualche modo rispettato. Nel 1888-1889 le ditte intestatarie, stan

25 C. Letta, Memoria, cit., pp. 193-194. La giustificazione addotta dai sostenitori dei Torlonia per la mancata costruzione del mezzo migliaio di case coloniche — è interessante notarlo — era che il suolo non fosse “abbastanza assodato” (Gioacchino Lampani, Il lago Fucino e l ’Agro romano, Roma, 1881, p. 9).

Azienda modello o latifondo? 647

do ai registri padronali, sono poco più di 300; nel quinquennio 1905-1910 esse superano le 1.60026. Ma sotto questo gruppo si dipanavano poi le svariate migliaia di subconcessionari — piccoli contadini, mezzadri, pastori, ecc. — che formavano l’ampia base della piramide sociale. Nei contratti si faceva formalmente divieto di subaffittare, nei fatti però nessuno rispettava la norma. Già nei primi anni ottanta erano oltre 4.000 i fittavoli del Fucino; all’inizio del nuovo secolo — lo abbiamo visto — essi risultano raddoppiati.

A monte di queste perverse dinamiche vi era, con ogni evidenza, la condotta assentei- stica dei Torlonia. Il rapporto d’affitto già di per sé, tolta la contabilità del canone, denotava scarso impegno. Lasciarlo poi tranquillamente proliferare nei mille rivoli delle subconcessioni — una ‘negligenza’ di frequente denunciata dai loro stessi collaboratori — voleva dire di fatto (anche a prescindere dalle intenzioni) totale abbandono e disinteresse: un atteggiamento alla lunga nefasto per la stessa proprietà. Con riferimento soprattutto alla gestione e ai rapporti socioproduttivi, siamo di fronte ad un capitalismo agrario di vecchio stampo, la cui logica è ben lontana dal modello schumpeteriano dell’investimento a rischio per la valorizza

zione massima dei fattori di produzione. Più che alle moderne borghesie dell’Ottocento, i cui profili emergono sempre più nettamente grazie a recenti studi27, è all’antico patriziato romano, redditiero e gaudente, che per molti tratti appare ispirato il comportamento dei Torlonia. È sintomatico, d’altro canto, che una delle principali magagne che ad essi di continuo si rimprovera — non solo da coloro che ne subivano le dirette conseguenze, ma anche da osservatori qualunque — consistesse nella insufficiente manutenzione delle opere infrastrutturali: strade, canali di scolo, bonifiche e così via.

Il vertiginoso ingrossarsi del subaffitto — avviato, come si vede, molto prima del “biennio rosso” — era però anche il risultato di spinte difficilmente contenibili provenienti dal basso. Per un contadino della Marsica, il quale di solito non possedeva che minuscoli pezzi di terra sparsi qua e là, ottenere un lotto della conca fucense, quali che fossero le condizioni, costituiva comunque un passo avanti. Soprattutto nei primi anni, l’eccezionale fertilità del suolo, alimentando la speranza di “un grande guadagno con poco sforzo”, rende l’affitto una specie di gioco al lotto intorno al quale s’affollano in numero crescente i “contadini azzardosi”28. Ma la ressa continua, sotto la pressione de-

26 Salvatore De Filippis, Il Fucino e il suo prosciugamento, Città di Castello, 1893, p. 66; Adriano Pizzuti, Le affittanze agrarie nel Fucino prima della riforma agraria, Avezzano, 1953, p. 37; Guido Astuti, Vicende giurìdiche del Fucino, in Fucino cento anni, cit., p. 301. Dettagliate notizie sugli affitti, come su altri aspetti del Fucino, si trovano naturalmente in A tti della Giunta per la Inchiesta agraria sulle condizioni della classe agricola, Roma, 1884 (d’ora in avanti Inchiesta agraria), vol. XII, fase. I, pp. 299-306, e fase. II, pp. 375-379.27 Se ne può avere un quadro abbastanza rappresentativo, in riferimento soprattutto alla Neue Sozialgeschichte, dal volume collettaneo Borghesie europee dell’Ottocento, a cura di Jurgen Kocka, Venezia, Marsilio, 1989. Con riguardo ad alcuni scenari dell’Italia borghese tra Otto e Novecento, significativi anche i contributi di Paolo Macry, Ottocento. Famiglia, élites e patrimoni a Napoli, Torino, Einaudi, 1988, e di Alberto M. Banti, Terra e denaro. Una borghesia padana dell’Ottocento, Venezia, Marsilio, 1989, su cui si veda uno stimolante dibattito tra A. Lyttelton, P. Pezzino, B. Salvemini e L. Scariffa, in “Meridiana”, 1989, n. 6, pp. 231-259. Utili spunti di riflessione sullo stesso tema si ricavano anche dai contributi (per gli argomenti qui trattati, specialmente da quello di Barone) raccolti nel numero monografico che questa stessa rivista (“Meridiana”, 1991, n. 11-12) ha dedicato alle Imprese. Un resoconto sullo stato del dibattito storiografico (all’epoca), in merito appunto a Borghesie, ceti medi, professioni, si ricava anche dagli interventi di Jurgen Kocka, Paolo Macry, Raffaele Romanelli e Mariuccia Salvati, in “Passato e presente”, 1990, n. 22, pp. 21-48.28 Inchiesta agraria, p. 299.

648 Costantino Felice

mografica e la disoccupazione di ritorno (conclusa l’opera di prosciugamento), anche in seguito, nonostante la caduta di rendimento e l’inasprirsi delle clausole contrattuali. In effetti le terre del Fucino rappresentavano per molti 1’“unico mezzo di lavoro e di esistenza”29. È vero che in genere, accanto all’agognata coppa dell’alveo, continuavano a sussistere i tradizionali supporti dell’autoconsumo contadino: qualche piccolo possesso nell’area circonfucense, il minuto bestiame d’uso familiare, saltuari lavoretti nei boschi (fasciname, legnatico, ecc.). Ma si trattava pur sempre di forme integrative molto esili e precarie, che peraltro l’avanzare di moderne dinamiche produttive metteva inesorabilmente fuori gioco. Il frazionamento pulviscolare — come le migrazioni periodiche e i nuovi dissodamenti — era dunque un modo di sfuggire alla “trappola malthu- siana”. Che fosse questo il nodo principale della questione fucense già Franchetti lo constatava durante il viaggio dell’autunno 1873:[...] dalla divisione della proprietà — egli scriveva — mi pare di poter concludere che non è la gran proprietà, non l’inerzia dei contadini, non il cattivo regime delle acque, ma bensì l’eccesso del numero della popolazione in confronto della quantità delle terre coltivabili, che cagiona la miseria dei contadini [...]. E ciò mi è stato confermato dal vedere nell’Avezzanese migliorate le condizioni per i contadini dei contratti di fitto, dopo l’essiccamento del Fucino30.

Solo di fronte ad un allargamento della forbice popolazione-risorse, si poteva spie

gare il fatto sconcertante — rilevato da Letta al tempo dell’Inchiesta agraria — di masse contadine le quali di continuo si lamentavano dei “patti gravosi” cui dovevano sottostare, ma che poi, al momento del rinnovo degli affitti, “si gitta[va]no a corpo perduto, facendo offerte sempre maggiori, pur di dirsi affittuari del Fucino”31. L’abnorme moltiplicarsi dei subaffitti però, anziché risolvere o attenuare i problemi da cui nasceva, li esaspera ulteriormente. Sul piano sociale si dilata il disagio. Il costo dei fitti aumenta, mentre diminuisce la produttività dei suoli. Gli effetti di questa divaricazione si scaricano — è ovvio — sull’ultimo anello, il più debole, della catena di concessioni e subconcessioni. Inevitabilmente migliaia di affittuari finiscono sommersi dai debiti32. Quanto mai pesanti, come evidenziato da un po’ tutta la letteratura sul Fucino (non solo di sinistra), erano peraltro le condizioni contrattuali e le forme di riscossione: brevità del rapporto, pagamento dell’estaglio prima del raccolto (pena il divieto di esportare i prodotti), obbligo di corrisponderlo in moneta o con l’aggio del 5-8 per cento, oltre ad una serie di altre soffocanti clausole sull’uso delle infrastrutture viarie e delle macchine agricole.

I problemi si complicano anche sotto l’aspetto giuridico. Già dagli anni ottanta, infatti, inizia l’abitudine di ‘vendere’ ed ‘acquistare’ i fitti, o anche di trasmetterseli in eredità. Della “buonuscita” si faceva regolare pattuizione di compravendita a prezzi equivalenti al valore d’acquisto. Le terre del

29 Così scrisse il giornale locale “Umbrone” (21 aprile 1886) commentando una sassaiola tra pescinesi e sambene- dettesi che si contendevano l’affitto del bacinetto.30 L. Franchetti, Condizioni economiche, cit., p. 173.31 C. Letta, Memoria, cit., p. 193.32 Negli anni settanta il debito dei subaffittuari dei Tittoni ammontava ad oltre un milione, mentre a Luco, per esempio, la rendita di un ettaro di terreno fucense scendeva da 500 a 200 lire (C. Letta, Memoria, cit., p. 122). In seguito l’indebitamento crescerà sia verso i Torlonia che i grandi affittuari, tanto che nel triennio 1883-1885 si registrano nel Fucino 974 condanne di esproprio per una somma complessiva di 581.652 lire. Vincenzo Cerri, Una risposta, s.d. (ma 1886), p. 9, in replica al direttore dell’ “Umbrone” .

Azienda modello o latifondo? 649

Fucino diventano di fatto commerciabili come normali possedimenti. A seguito di questa prassi insorge nella coscienza comune — per dirla con le caute parole di un giurista — la tendenza ad assimilare la “alienazione dei poteri di godimento” , spettanti all’affittuario, alla “alienazione della proprietà”33. È uno dei motivi che da parte delle popolazioni ripuarie — ma anche in sede politica e parlamentare — verrà accampato per dare fondamento all’esproprio. Ma gli effetti di questo sistema dovevano risentirsi soprattutto sul piano produttivo. Nella prospettiva del massimo guadagno col minimo di capitali e di lavoro, il rapporto d’affitto per sua natura induceva ad un atteggiamento predatorio verso la terra. Né il concedente né il concessionario erano interessati ad investire in capitale fisso per migliorare e valorizzare il bene fondiario. L’indirizzo meglio confacente a tale logica era ovviamente quello cerealicolo. Produrre grano richiedeva minori spese e fatica che avventurarsi in colture nuove ed impegnative. Anche dal lato del reddito per un certo tempo, almeno fino a crisi agraria inoltrata, ci si sentiva più sicuri ed avvantaggiati. Di qui l’insistenza su questa strada, anche quando l’antico obiettivo del “granaio di Roma” è del tutto sfumato. Per fare largo alla cerealicoltura, ancora negli anni ottanta, i Torlonia non disdegnano di abbattere vigneti e mandorleti34. Contro un simile regime agrario, che sottoutilizza i terreni impoverendone la fertilità, si esprimono i commissari dell’Inchiesta agraria, per i quali sarebbe stato invece necessario, oltre al completamento della bonifica, “trasformare il sistema di coltura e di conduzione, mediante l’accrescimento del bestiame,

la costruzione di case coloniche, il prolungamento dei periodi locativi, e l’impianto di nuove coltivazioni”35. Consigli poco ascoltati però, tanto che nel 1893 risultano destinati a frumento oltre 10.000 ettari.

La svolta tra Ottocento e Novecento

Una prima virata, dalla tradizionale impostazione preminentemente redditiera ad una logica più attenta alle ragioni dell’imprenditorialità, con propensione ad innesti di tipo industriale, si verifica dietro la spinta della grande recessione. Ne sono protagonisti l’amministratore Lorenzo Botti, che a metà anni ottanta introduce forti elementi di razionalizzazione e dinamismo, e un altro personaggio, Ludovico Fusco, il quale sulla base di precedenti esperienze in Campania e nel Lazio giunge ad Avezzano con grandi progetti di bieticoltura e distillerie. I guadagni che i Torlonia traevano dal Fucino, in confronto al periodo anteriore alla crisi, stavano registrando un vero e proprio tracollo, giungendo a ridursi — secondo alcuni calcoli36 — di quasi due terzi. Partendo da questi dati negativi, Botti costruisce un piano di rilancio che si muove su più versanti. Suoi, anzitutto, sono l’introduzione e il perfezionamento della mezzadria, cui destina una superficie agronomicamente tra le meno felici, suddividendola in 36 poderi tra i 25 e i 50 ettari, che cerca di dotare di tutti i requisiti fondiari (casa, bestiame, attrezzi) con cui il modello si era affermato in Toscana e nelle Marche. Ma soprattutto interviene sugli ordinamenti colturali, secondo linee in fondo comuni ad altre zone d’Italia, modifi-

33 G. Astuti, Vicende giuridiche del Fucino, cit., p. 302; A. Pizzuti, Le affittanze, cit., p. 38.34 Vincenzo Cerri, Il dissidio tra il principe Torlonia e la Morsica, Avezzano, 1882, p. 16. Per i dati sull’incremento della produzione granaria, L. Botti, Per la storia, cit., p. XXXIV.35 Inchiesta agraria, fase. I, p. 303.36 V. Cerri, Una risposta, cit., p. 9.

650 Costantino Felice

cando le tradizionali rotazioni con un massiccio uso delle foraggere37. Ciò gli consente anche di sviluppare notevolmente la zootecnia, tanto in direzione dell’allevamento che della concimazione. Nei comuni ripuari dal 1866 al 1889 il patrimonio zootecnico si raddoppia: i bovini passano da 2.482 a 4.423, le pecore da 15.077 a 23.638 e i suini da 1.509 a 2.631. Viene intensificata la coltivazione delle patate, in buona quantità esportate a Roma, mentre in ambienti illuminati si discute sull’impianto di cartiere e di silos per stoppie e pioppi. Ancora non siamo, certo, all’affermazione di un indirizzo specialistico ben definito: se tramonta il mito del “granaio di Roma”, si continuano a chiedere sgravi fiscali e tariffe doganali per la grani- coltura; ma i segnali di un ammodernamento in senso capitalistico, per quanto impastato di vecchio spirito paternalistico, appaiono già netti. Il Fucino viene fatto oggetto di particolare attenzione da parte degli economisti, assurgendo ad esempio di “redenzione agricola” per l’intero paese. Senz’altro positivi, in ogni caso, sono i riflessi di questa situazione sulla complessiva economia della zona, se sono attendibili i calcoli secondo cui, dei quasi quattro milioni e mezzo netti che ogni anno fruttavano i possedimenti del Fucino, solo uno finiva ai proprietari, mentre il resto andava ad incrementare i redditi di quanti in un modo o nell’altro — mezzadri, affittuari, braccianti, ecc. — vi lavoravano sopra38.

Più vivaci dinamismi, d’altro canto, investivano in quegli anni un po’ tutti gli ambienti sociali ed economici della zona. Lo attestava, tra l’altro, il sorgere di istituti bancari. Nell’autunno del 1883 era stata fondata la Banca popolare marsicana, la quale,

nonostante le difficoltà iniziali, andava man mano consolidandosi. E a fine 1887 veniva attivata, a Gioia dei Marsi, una Banca popolare mandamentale il cui scopo dichiarato era di “agevolare e diffondere [...] il prestito a condizioni possibili” , oltre che di “educare al risparmio e alla previdenza”39. Anch’essa ben presto si attestava su un giro d’affari di tutto rispetto, che nel 1894 toccava i 12 milioni di lire. Naturalmente a promuovere e controllare tali organismi erano sempre i notabili del posto; non mancavano tuttavia aperture tanto verso gli strati popolari (le azioni della Banca marsicana, per esempio, si potevano acquistare a rate) che in direzione dell’entourage torloniano, sebbene quest’ultimo operasse soprattutto attraverso la Banca romana, cui significativamente era stata appaltata la riscossione delle imposte su tutto il Fucino.

La vera svolta nel senso dell’industrializzazione, in sintonia con il ciclo espansivo dell’economia nazionale, si registra ai primi del Novecento. Nel 1895, deceduto immaturamente Botti, rimasto pur sempre legato ad una prospettiva agricola, i nuovi agenti Eugenio Paradisi e Angelo De Rossi cominciano a prestare maggiore attenzione a settori — sfruttamento dei minerali e produzione idroelettrica — che potrebbero connotare in modo nuovo l’economia della zona. Ma soprattutto sono significative le modernizzazioni fondiarie. Nel 1903, oltre alla circonvallazione, 337 km di strade rotabili dividono geometricamente il bacino. I canali irrigatori raggiungono una percorrenza di 300 km circa. Tra prati artificiali e naturali il Fucino produce oltre 170.000 quintali di foraggio all’anno. Il bestiame, nella sola azienda gestita in proprio, risulta costituito

37 L. Botti, Per la storia cit., pp. VI e XXXVIII. Per il quadro nazionale, A. Cormio, Note sulla crisi agraria, cit., pp. 554-555; Gianni Toniolo, Storia economica dell’Italia liberale. 1850-1918, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 121, e, con specifico riferimento al Tavoliere pugliese, L. D ’Antone, Medici, ingegneri, agronomi, cit., pp. 107 sgg.38 E. Celani, La bonifica del Fucino, cit., pp. 7 e 16.39 R. Colapietra, Fucino ieri, cit., pp. 45-46 e 67.

Azienda modello o latifondo? 651

di 605 bovini, 209 equini, 388 suini, 4.400 ovini, tutti di buona qualità. Si fabbricano i formaggi grana e gorgonzola. Il personale occupato stabilmente (fattori, caporali, ver- gari, guardie, ecc.) raggiunge le 136 unità, mentre i contadini con un “lavoro remunerativo” sarebbero non meno di 7.000. La stessa cerealicoltura, sempre in funzione preminente, tende ora a specializzarsi verso un grano da semente molto qualificato — il grano fucense — la cui commercializzazione si presenta altamente remunerativa. Sulla base di questi dati, c’era allora chi — in sottesa polemica tanto con l’inerzia dello stato che con l’assenteismo degli agrari — giudicava il Fucino “la più grande azienda agraria italiana”40. La maggiore novità è tuttavia rappresentata dalla barbabietola: non tanto quella da foraggio, che pure rendeva 800-1.000 quintali ad ettaro, quanto soprattutto quella da zucchero, la cui resa (350-500 quintali ad ettaro) risultava anch’essa assai promettente. Il definitivo privilegiamento accordato a questa pianta (rispetto alla stessa patata), in quanto prodotto più costante e sicuro nel rendimento, segna finalmente l’inizio di quell’integrazione tra agricoltura e industria che da sempre era negli auspici di quanti guardavano con intelligenza alle sorti del Fucino. Ancora una volta, però, protagonista dell’importante passaggio è il capitale esterno alla regione. L’espansione della bietola avviene infatti su intervento della Società italo-tedesca che ne contratta, a condizioni spesso vessatorie ma di sicura impronta industriale (con personale e macchinari tedeschi), quantitativi e modalità di consegna. Essa ottiene dai Torlonia l’intero bacinetto per impiantare in loco fabbriche e raf

finerie, che vengono attivate nell’estate 1903 (in precedenza la barbabietola veniva inviata, per la lavorazione, negli zuccherifici di Rieti e Monterotondo); ed in conformità a questa nuova realtà, dai forti agganci romani, modifica il nome in Società romana zuccheri.

Effetti di dinamismo si registrano anche dal lato politico e sociale. Le amministrazioni comunali, specialmente ad Avezzano e negli altri centri maggiori, intervengono con maggiore fattività nei settori dei servizi e dell’arredo urbano: si sistemano strade, le piazze vengono abbellite con fontane e giardini, arriva l’illuminazione elettrica, si costruiscono acquedotti, nascono iniziative nel campo della sanità e dell’igiene. Si sviluppano i primi conflitti sindacali tra la Romana Zuccheri e i bieticoltori. Si consolida la rete dell’associazionismo, che nella zona già in passato aveva dato segni di vitalità (nel 1888 si potevano contare quattro società operaie sulle sponde dell’ex lago). Il movimento socialista, alimentandosi del nuovo “soffio di vita industriale” (per dirla con le parole di un suo organo di stampa), va assumendo le prime forme organizzate: in leghe, cooperative di consumo, circoli, sezioni di partito. Un quadro, insomma, alquanto mosso e ricco di fermenti: molto distante, in ogni caso, da quello statico ed uniforme che emerge dalle desolate pagine di Silone41. Man mano che passa il tempo la prospettiva industriale segna nuove tappe. A Lecce nei Marsi nel 1905, su iniziativa della Società italiana per la fabbricazione dell’alluminio, viene attivata una miniera di bauxite, collegata a valle con la teleferica. Tre anni dopo, con sullo sfondo sempre Torlonia e la Banca popolare, sorge la Società marsicana per la fabbri-

40 Così suonava il titolo di un articolo, a firma di C. Mancini, pubblicato su “Il Messaggero”, 15 aprile 1903, da cui sono riprese le notizie riportate nel testo.41 Per un approccio a Silone, da quest’ottica, C. Felice, Una regione in “idea”: miti e stereotipi dell’Abruzzo, in “Cultura e scuola”, 1991, n. 118, pp. 102-103. Il periodico socialista cui poco prima si fa riferimento nel testo è “Avvenire”, 18 ottobre 1903.

652 Costantino Felice

cazione di prodotti chimici, colori e concimi. Come in altre aree dell’Abruzzo e Molise, è operante tutta quella serie di esercizi — pastifici, segherie, fornaci, ecc. — attraverso i quali continua ad esprimersi il vivace e fervido universo dell’artigianato e delle manifatture locali; ma non manca neppure qualche opificio che dalla fase protoindustriale, sfruttando l’energia elettrica e dotandosi di adeguati macchinari, tenta di proiettarsi nel sistema di fabbrica42. Comincia intanto a prendere corpo l’indirizzo turistico. La carovana di gitanti che nell’agosto 1909, con grande lancio pubblicitario e folta partecipazione di giornalisti ed uomini politici, muove da Roma “alla scoperta dell’Abruzzo”, al di là dei suoi aspetti pittoreschi e tardodecadenti, rappresenta anche per il Fucino — sua tappa fondamentale — un momento importante di valorizzazione. Il principale promotore di quella kermesse, il pubblicista e pedagogista d’orientamento socialista Emidio Agostinone, l’anno prima aveva pubblicato un volume, Il Fucino, incentrato proprio sulla illustrazione ed esaltazione dei “tesori” archeologici, paesaggistici ed escursionistici della zona.

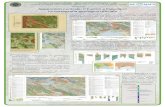

Persistevano, tuttavia, molteplici fattori di ritardo. Se si osserva l’andamento economico del Principato tra il 1910 e il 1914 — primo periodo per il quale disponiamo di un dettagliato resoconto43 —, il quadro molto differenziato per forme di conduzione e livelli produttivi, rilevato finora, emerge assai nettamente. Per un prospetto dell’indicatore maggiormente significativo da questo punto di vista si veda la tabella 1.

La parte del ‘latifondo’ che rendeva meglio era quella condotta in proprio. Se si considera che nello stesso periodo la rendita lorda passa qui da 938.592 lire a 1.010.843, con un incremento del 7,7 per cento, mentre quella netta, come si vede, cresce del 58,5 per cento, appare evidente l’altissimo profitto. Esso era dovuto al forte aumento degli introiti (essenzialmente per la rapida crescita dei prezzi agricoli), di contro ad una diminuzione delle spese, sia pure di poco. Il periodo d’oro — come per l’agricoltura nazionale — è il biennio 1911-1912, quando l’utile giunge a superare le 300.000 lire. Meno buono, ma pur sempre positivo, l’andamento del settore a colonia, dove le 142 lire ad ettaro del 1910 diventano 188 nel 1914, con un incremento del 32,4 per cento. In coda figura il sistema dell’affittanza, sempre di gran lunga il più esteso (quasi 10.000 ettari), la cui rendita unitaria aumenta da 132 a 150 lire (13,6 per cento). L’affitto dunque continuava ad essere il tallone d’Achille del Principato, anche a volerlo considerare freddamente dal solo lato contabile.

Questi dati rimandavano, però, a questioni ben più complesse e sostanziali. I risultati economici del Fucino, compresi quelli delle iniziative più moderne, erano in realtà di molto inferiori alle aspettative. Lo zuccherificio nel 1912 occupava 850 persone, assai meno delle quasi 2.000 preventivate (peraltro molte erano giunte da fuori, soprattutto per i lavori a più alto contenuto tecnologico). Produceva 60.000 quintali di zucchero, esportato in gran parte nell’Italia meridionale per la fornitura dell’esercito. L’annesso

42 R. Colapietra, Fucino ieri, cit., pp. 86-87 e 90. Per un quadro complessivo, C. Felice, Protoindustria o pluriatti- vità rurale? La "deindustrializzazione” dei secondo Ottocento in Abruzzo e Molise, “Trimestre”, 1990, nn. 3-4, pp. 273-309, e Id., Dinamiche di sviluppo e gerarchie territoriali: i censimenti industriali del primo Novecento, “Abruzzo contemporaneo”, 1991, n. 1, pp. 13-46.43 Si tratta del dattiloscritto La gestione del principato del Fucino nei due periodi quinquennali: l ’uno precedente al terremoto (anni 1910-1914) e l ’altro posteriore al terremoto (anni 1915-1919) dell’amministratore Bernardo Vincenti (in seguito Relazione Vincenti), che si trova in Archivio centrale dello Stato (d’ora in poi Acs), Archivio Torlo- nia, b. 203.

Azienda modello o latifondo? 653

opificio per l’alcol ne impiegava appena una quarantina. Lo smercio dei prodotti chimici quasi non superava, per quantità e volume d’affari, quello effettuato verso Roma dalle classiche fornaci di laterizi funzionanti a Tagliacozzo e a Magliano44. Un “soffio industriale” , quindi, alla fin fine piuttosto flebile. Le difficoltà ovviamente si ripercuotevano soprattutto sui ceti subalterni, provocando tensioni sul piano socio-politico ed ulteriori contraddizioni su quello economico. Nel febbraio del 1910, in vista del progetto governativo di aumento della tassa di fabbricazione sullo zucchero, la Romana zuccheri chiede una corrispondente diminuzione del prezzo delle bietole, già “non ancora abbastanza remunerativo” per i produttori, a meno di non dover decurtare — minaccia — le mercedi degli operai45. Di fronte dunque a probabili riduzioni del profitto, se ne rovesciano i costi sugli strati più deboli, i lavoratori della fabbrica e i contadini. È in tale contesto che nel Fucino si sviluppano le forme più avanzate, quanto meno in ambito abruzzese-molisano, di lotta sindacale e politica. Il movimento socialista, nonostante i contrasti interni, si consolida sul piano delle organizzazioni economiche, come accennato, grazie al proliferare di cooperative e leghe. Su questo terreno, e naturalmente in competizione con i “sovversivi”, vistosi risultati consegue anche il

cooperativismo di matrice cattolica46. E soprattutto prendono corpo le prime grandi vertenze. Negli anni 1910-1911 i bieticoltori diventano principali protagonisti di una serie di agitazioni contro la Romana zuccheri. Si chiede anzitutto l’aumento del prezzo delle bietole, ma vi sono anche altri obiettivi: contratto unico, eliminazione dei gabellotti, forme di pesa e di consegna meno sfavorevoli, trasferimento della direzione aziendale ad Avezzano, impianto di altri zuccherifici. Per le incertezze delle sue espressioni politiche, il movimento alla fine rifluisce, senza ottenere apprezzabili risultati; esso tuttavia aveva mostrato inediti livelli di consapevolezza e mobilitazione.

Neppure l’azienda gestita in proprio se la passava granché bene. Pare che la rendita proprietaria, per le tasse e gli effetti dell’emigrazione, si fosse ridotta del 4 per cento in questo periodo47. Anche qui il peso del fisco — l’imposta di ricchezza mobile e persino la tassa della Camera di commercio — veniva scaricato sui lavoratori. I Torlonia, inoltre, pagavano salari dimezzati rispetto a quelli normalmente praticati altrove. Per tali circostanze i braccianti di Ortucchio, nel marzo 1913, scendono in sciopero chiedendo una “più equa mercede” . L’agitazione, prolungatasi per oltre due mesi, si conclude questa volta con un sostanziale successo. Il controllo complessivo sui meccanismi dell’e-

44 “Gazzetta Commerciale”, 31 ottobre 1912.45 Così si disse in un comizio di protesta organizzato il 24 febbraio 1910 da elementi del “partito Torlonia” (“Il Piccolo Marsicano”, 28 febbraio 1910).46 In un articolo su “La Nuova Marsica” (15 aprile 1911), dal significativo titolo Un uomo di volontà. Democratici, imparate da lui, si ricordavano le seguenti realizzazioni del parroco di Tagliacozzo Alessandro Paoluzi: una cassa rurale, un asilo infantile e diversi rami dell’Azione cattolica. In pochi mesi poi, stando alle informazioni di un giornale locale, “Il Popolo Marso” (15 gennaio 1914), quest’attività diventa assai più consistente: 7 casse rurali, 11 circoli giovanili e il Credito Marso. Lo stesso giornale nell’estate di quell’anno (15 luglio 1914) forniva un quadro complessivo dell’organizzazione cattolica nella Marsica: 10 casse rurali, 9 società cattoliche di Mutuo soccorso, le unioni professionali di Pescina e di Magliano', l’Unione agricola di Corcumello, l’assicurazione bovini e la cooperativa di consumo a Tagliacozzo, 3 asili infantili, 40 circoli giovanili maschili e 3 femminili per complessivi 11.000 organizzati. Ma, per una puntuale ricostruzione degli aspetti sociali, sindacali e politici di questo periodo, cfr. ancora R. Colapietra, Fucino ieri, cit., pp. 81-116.47 “Il Popolo Marso”, 15 aprile 1914.

654 Costantino Felice

conomia, e quindi anche l’egemonia sulla società civile, in età giolittiana restano comunque saldamente in mano ai Torlonia e al notabilato locale, come dimostrano i risultati delle elezioni generali nell’ottobre 1913, che vedono trionfare proprio un giovane rampollo del casato, Giovanni Torlonia, e l’ingegnere ed armentario Erminio Sipari, a scapito dei socialisti Ernesto Trapanese e Luigi Vidimari. Il devastante terremoto che il 13 gennaio 1915 si abbatte sulla Marsica arreca ingenti danni anche alle strutture fondiarie del Fucino: strade e ponti in buona parte distrutti, fabbricati rasi al suolo, il sistema di canalizzazione assai compromesso, gli impianti idroelettrici resi inservibili. Per la sola riparazione parziale di questi ultimi e la riattivazione del congegno idrovoro del bacinetto occorsero — secondo calcoli al 31 dicembre 1919 — oltre tre milioni di lire. Nel contesto della ricostruzione, la forbice tra azienda in conduzione diretta e colonie da una parte e le affittanze dall’altra continua a divaricarsi. Si veda, per un confronto con il quinquennio precedente, l’andamento della rendita netta, per i tre comparti, negli anni fino al 1919 (tabella 2).

I forti incrementi dell’azienda in proprio e delle colonie sono dovuti — ripete più volte lo stesso Vincenti — soprattutto ai buoni raccolti e all’innalzamento dei prezzi agricoli; nel primo caso anche al consistente abbassamento dei costi di manodopera per il massiccio impiego dei prigionieri di guerra. Ma la causa della sproporzione rispetto all’affitto rimane pur sempre la persistente arretratezza di quest’ultimo, che anzi col tempo si va aggravando. Le dinamiche economiche del Principato, con le loro forti differenziazioni interne, appaiono evidenti anche da un raffronto tra i due quinquenni presi complessivamente. Nel primo la rendita media per ettaro dell’azienda in economia risul