Valutazione Di Un Protocollo Farmacologico Per Il Trattamento Dell'OLP

-

Upload

billfrisell57 -

Category

Documents

-

view

224 -

download

1

description

Transcript of Valutazione Di Un Protocollo Farmacologico Per Il Trattamento Dell'OLP

CLINICA E RICERCA FARMACOLOGIA DENTAL CADMOS 2009 Dicembre;77(10) 19

FARMACOLOGIATEMPO MEDIO DI LETTURA 25 minuti

Clinica e ricerca

Valutazione di un protocollofarmacologico per il trattamento del lichen ruber planusS. Pagano, A. Conversini, B. Tosini, G. Lombardo, G. Barraco, P. D’Errico

Università degli Studi di Perugia – Cattedra di Clinica Odontostomatologica – Titolare: prof. P. D’Errico

OBIETTIVI. Valutare uno specifico protocollo farmacologicodel lichen planus orale in un gruppo di pazienti, per verifi-care l’efficacia e la posologia di alcuni farmaci su lesioni didiversa gravità. MATERIALI E METODI. Sono stati inclusi nellostudio 25 pazienti, donne e uomini, di età compresa tra 20e 70 anni (età media 50 anni). Sono stati tutti sottoposti avisita odontoiatrica e successivamente suddivisi in quattrogruppi in base alla gravità delle lesioni: lichen asintomatico;lichen da lieve a moderato; lichen da moderato a grave; li-chen grave. Ai pazienti sono stati somministrati diversi pre-sidi terapeutici in base alla gravità dei sintomi e delle lesio-ni. I farmaci impiegati sono i corticosteroidi locali e sistemi-ci, in particolare il triamcinolone acetonide 0,1% in pomataper il trattamento topico e triamcinolone acetonide 0,2-0,4mL per iniezione locale, con prednisone 40-80 mg, per iltrattamento sistemico. I pazienti del primo gruppo, con li-chen asintomatico, non sono stati trattati ma egualmentesottoposti a monitoraggio. RISULTATI. Dei 25 pazienti delcampione iniziale la maggior parte ha mostrato una com-pleta risoluzione sia dei sintomi sia delle lesioni, oppure sol-tanto dei sintomi, mentre la minoranza non ha presentato

alcuna risoluzione della patologia. CONCLUSIONI. I risultati ot-tenuti evidenziano come la maggior parte dei pazienti trat-tati abbia ottenuto una sostanziale remissione sia dei sinto-mi sia della patologia, nonostante si siano riscontrati in al-cuni pazienti effetti collaterali associati al trattamento siste-mico. Si è dimostrato, in effetti, che il numero di pazientiche hanno subito effetti collaterali cresce quando si passadalla terapia topica a quella sistemica. Riteniamo che l’ap-proccio migliore sia distinguere il tipo di trattamento da ese-guire in base alle varianti cliniche delle lesioni e ai sintomiriportati dai pazienti; è inoltre preferibile somministrare untrattamento topico anziché sistemico, per evitare le con-troindicazioni provocate da quest’ultimo.

Riassunto

Parole chiave odontoconsult.it

Lichen ruber planusCortisoneLesioni lichenoidiPatologia oraleFarmacologia

1. Introduzione

Il lichen ruber planus è un’affe-zione che colpisce la cute e lemucose, caratterizzata dall’eruzio-

ne di papule (1), a genesi immu-nitaria, in cui intervengono linfo-citi T suppressor citotossici (2),macrofagi, cellule di Langerhans,che attaccano i cheratinociti dello

strato basale riconoscendoli “nonself” e determinando una necrosicellulare nello strato germinati-vo (3). In particolare, tra le cellu-le di Langerhans vengono rilevati

dc10-09_19-30 PAGANO:DC_CR_def 26/11/09 15:54 Pagina 19

CLINICA E RICERCA FARMACOLOGIA

S. Pagano et al.

20 DENTAL CADMOS 2009 Dicembre;77(10)

Results evaluation of a recent pharmacological protocolfor the treatment of lichen ruber planusOBJECTIVES. To evaluate a specific pharmacological treat-ment of oral lichen planus in a sample of patients, to ver-ify the efficacy and dosage of some drugs on lesions of dif-ferent severity. MATERIALS AND METHODS. We included in theresearch 25 patients, both women and men, aged be-tween 20 and 70 years (mean age 50). They were all sub-mitted to a dental examination and then divided into 4groups according to the severity of lichen lesions: asymp-tomatic; from mild to moderate; from moderate to severe;severe. Patients were subjected to different therapies ac-cording to the severity of symptoms and lesions. The fol-lowing local and systemic corticosteroids were used: tri-amcinolone acetonide 0.1% pomade for topical treatmentand triamcinolone acetonide 0,2-0,4 mL for local injectionwith 40-80 mg prednisone for systemic treatment. Pa-tients of the first group were not treated but equally mon-itored. RESULTS. The majority of patients showed a com-

plete resolution of symptoms and lesions or only thesymptoms, while the remaining patients did not report anyresolution. CONCLUSIONS. The results showed a substantialremission of both symptoms and disease in the majority ofpatients, although some of them reported drug side ef-fects. It was confirmed that the number of patients report-ing side effects grows from topical to systemic therapies.We believe that the best approach is to choose treatmenton the basis of clinical features of lesions and symptomsreported. Topical treatment should be preferred to avoidproblems caused by systemic treatments.

Key words

Lichen ruber planusCortisoneLichenoid lesionsOral pathologyPharmacology

Abstract

istiociti e ciò induce a pensare auna cooperazione tra macrofagitissutali e linfociti. Una dimostra-zione clinica che le tipiche papu-le da lichen possano comparire inseguito ad aggressione del chera-tinocita da parte di immunocom-plessi è l’insorgenza, in soggettisottoposti a trapianto di midolloosseo allogenico, di una dermati-te lichen-simile, che viene deno-minata “reazione graft versus ho-st”. Infatti l’intervento di un fatto-re esogeno nel processo immu-nologico è suggerito dall’osserva-zione di dermatiti lichen-simili, at-tribuite a sostanze impiegate perlo sviluppo di pellicole a colori, insoggetti con test epicutanei positi-vi alle stesse sostanze. In lettera-tura vengono anche riportate lemedesima reazioni, ma a livelloorale, in seguito a contatto con ilrame delle protesi e con l’amalga-ma (1).

Istologia

All’analisi istologica si riscontraun’infiammazione con iperchera-tosi, strato granuloso ispessito,acantosi irregolare, degenerazio-

ne vacuolare dello strato vasale einfiltrato mononucleato a bandache circonda l’epidermide. I linfo-citi sono soprattutto helper/indu-cer CD4+. Si evidenzia la presenzadi cheratinociti degenerati (corpicoccoidi) alla giunzione dermo-epidermica. L’immunofluorescen-za diretta mostra massicci deposi-ti di fibrina alla giunzione, non-ché immunoglobulina IgM e, me-no di frequente, IgA, IgG, C3 (4).In particolare, si nota nell’epi-dermide una leggera iperchera-tosi, con un aumento di spesso-re, fino a 8-10 strati, dello stratogranuloso con una distribuzionezonale e un aspetto a “V” (conapice rivolto verso il malpighia-no) e una modica acantosi. Nello strato basale la degenera-zione vacuolare porta alla forma-zione di piccole cavità che pos-sono confluire a formare zone discollamento dermo-epidermico.Il disegno della giunzione der-mo-epidermica appare modifica-to e presenta il tipico aspetto “adarcate”. Le papille dermiche, al-largate e appiattite, assumono unaspetto cupoliforme. Sono sepa-rate da corti e sottili zaffi interpa-

pillari, la cui terminazione ha untipico aspetto appuntito. Il der-ma è occupato da un denso infil-trato di mononucleati (linfociti Te istiociti) disposto a creare unabanda trasversale delimitata, nelversante dermico, da un marginerettilineo. In questo modo il con-fine tra epidermide e derma è in-definibile. I capillari, nel dermapapillare, sono aumentati di nu-mero e dilatati. Le fibre collagenesono ispessite. I capillari sonosovente assenti a livello dellestrie di Wickham. Nelle lesionidatate la quota istiocitaria è au-mentata ed è evidente il numerodi melanociti ricchi di pigmentomelanico nelle cellule basali dan-neggiate (1,5,6).Un dato caratteristico è la degene-razione delle cellule basali asso-ciata a edema e a infiltrazionelinfocitaria della zona basale del-l’epitelio, descritta come degene-razione vacuolare delle cellulebasali. Le cellule in degenerazio-ne appaiono come corpi densi ia-lini (corpi di Civatte), che rappre-sentano cellule basali in apoptosi.In alcuni casi la membrana dicoesione tra epitelio e lamina

dc10-09_19-30 PAGANO:DC_CR_def 26/11/09 15:54 Pagina 20

CLINICA E RICERCA FARMACOLOGIA

Valutazione di un protocollo farmacologico per il trattamento del lichen ruber planus

DENTAL CADMOS 2009 Dicembre;77(10) 21

propria, a causa delle degenera-zione delle cellule basali e del-l’edema, può andare incontro al-la formazione di bolle sottoepi-teliali (vescicole) (7,8).

Lichen ruber planus sistemico

La lesione classica è una papulapoligonale di 1 mm, che può ar-rivare anche a 1-3 cm, di colorerossastro sulla cute e bianco oopalino sulle mucose (9), spessoassociata a prurito; assume unaforma tondeggiante, di superficiepiana e consistenza dura, chepuò confluire con le lesioni atti-gue dando origine a differentiaspetti macroscopici (7).La frequenza è dello 0,3-0,8%nella popolazione generale; col-pisce soprattutto gli adulti tra i 30e i 60 anni, con una lieve preva-lenza nel sesso femminile (10).Le lesioni si riscontrano general-mente a livello degli arti, in corri-spondenza della superficie fles-soria degli avambracci e dei pol-si, ma possono comparire anchea livello delle mucose orali, so-prattutto in corrispondenza delleguance, della lingua e meno fre-quentemente delle labbra, delpalato e delle gengive (11,12).Nelle forme tipiche di lichen ladiagnosi risulta facile ed è clinica.Possono però esservi difficoltàper quanto riguarda le variantidel lichen; in questi casi l’immu-nofluorescenza diretta e, quindi,l’esame istologico risultano moltoutili (10).

Lichen ruber planus orale (OLP)

Facendo riferimento in particolarmodo alle lesioni orali da lichenplanus, sono state descritte daAndresen sei forme cliniche cheinteressano la mucosa orale, inordine di frequenza: reticolare,atrofica, a placca, papulare, erosi-va e bollosa (4,13).

Le lesioni orali si riscontrano ap-prossimativamente nel 50% deipazienti che inizialmente presen-tano lesioni cutanee, mentre laprevalenza dell’interessamentocutaneo nei pazienti giunti all’os-servazione per lichen orale è mi-nore, oscillando tra il 10 e il 45%(13). Le lesioni orali possonocomparire prima, contempora-neamente o dopo rispetto alle le-sioni cutanee. Le lesioni cutaneesi sviluppano lentamente enell’85% dei casi si risolvono en-tro 18 mesi, benché le recidivenon siano rare.L’OLP segue un decorso cronico,che può protrarsi anche parec-chi anni (14). Le lesioni sono ge-neralmente bilaterali e presenta-no un ampio spettro di aspetticlinici.Il lichen reticolare è la forma piùcomune di OLP. Clinicamente sipresenta come una serie di striebiancastre, note come “strie diWickham”, che possono esserecircondate da un alone eritema-toso. La mucosa vestibolare è lasede più interessata. È frequente-mente bilaterale (4). Possonoinoltre essere osservate sulla su-perficie laterale della lingua, me-no frequentemente sulla gengivae sulle labbra. La variante retico-lare si risolve nel 41% dei casi.La forma papulare si presentasotto forma di piccole papulebiancastre, simili a punte di spil-lo, delle dimensioni di 0,5 mm.La loro osservazione è rara per-ché sono molto piccole; è possi-bile notarle durante un esameorale di routine. Le lesioni a placca somigliano al-la leucoplachia e si presentanocome chiazze bianche omoge-nee. La forma a placca può varia-re da liscia a leggermente rilevatae può essere multifocale. Le sediprincipali sono soprattutto il dor-so della lingua e la mucosa buc-cale. La forma a placca si risolve

solo nel 7% dei casi. È molto fre-quente nei forti fumatori.Queste tre forme di lichen in ge-nere sono asintomatiche e ven-gono scoperte casualmente dalpaziente o dal clinico durante unnormale esame orale. Il lichen atrofico, che rappresentala seconda forma più comune, simanifesta con aree diffuse, rosse,spesso circondate da strie bianca-stre. Il termine atrofico si riferiscea un’atrofia delle papille filiformidel dorso linguale. L’attacco gen-givale è spesso coinvolto, e la le-sione viene sovente riferita comeuna “gengivite cronica desquama-tiva”. Le lesioni ulcerative dellagengiva necessitano di solito diuna conferma istopatologica pro-prio perché possono essere con-fuse con altre patologie. Questotipo di lichen può avere una di-stribuzione simmetrica e riguarda-re tutti e quattro i quadranti. Lamucosa linguale è generalmentemeno interessata. È una condizio-ne che può causare sensazione dibruciore, soprattutto al contattocon cibi piccanti o caldi. Circa il12% delle lesioni atrofiche si risol-ve spontaneamente.Il lichen planus erosivo mostralesioni che in genere si presenta-no come erosioni di forma irre-golare coperte da una placca fi-brinosa o pseudomembranosa.La periferia della lesione è cir-condata solitamente da strie che-ratosiche reticolari e sottili.Quando le placche fibrinose e lepseudomembrane sono stimolatesi genera una sensazione doloro-sa (4). Alcune ricerche sperimen-tali hanno evidenziato che il li-chen erosivo è la variabile conmaggiore probabilità di trasfor-mazione maligna (15).Il lichen planus bolloso si manife-sta in forma di piccole bolle ovescicole che tendono a romper-si facilmente, di diametro variabi-le da pochi millimetri a qualche

dc10-09_19-30 PAGANO:DC_CR_def 26/11/09 15:54 Pagina 21

CLINICA E RICERCA FARMACOLOGIA

S. Pagano et al.

22 DENTAL CADMOS 2009 Dicembre;77(10)

centimetro. Quando le vescicolesi rompono lasciano una superfi-cie ulcerata e dolorosa. Questavariante è la più rara fra tutte leforme di lichen e si presenta conmaggiore frequenza sulla muco-sa vestibolare, particolarmentenelle aree postero-inferiori adia-centi ai secondi e terzi molari.L’altra sede comune è il marginelaterale della lingua. È raro osser-varlo sulla gengiva e sulla super-ficie interna delle labbra.Per riassumere, le forme retico-lare, a placca e papulare sono disolito asintomatiche, a differenzadella forma atrofica e di quellaerosiva, che si presentano spes-so in associazione.Nelle forme atrofico-erosive, lamucosa ha un aspetto rosso e lu-cido, con aree di ulcerazione su-perficiale di varia estensione chespesso richiedono parecchie set-timane per guarire. Occasional-mente sono precedute da bolle.Il dolore e il malessere possonoessere considerevoli; molto rara-mente si osservano ulcerazioniestese, resistenti alla terapia (4).La tabella I mostra la frequenzadi distribuzione delle varie for-me di OLP.

Decorso clinico

Quasi tutti i casi di OLP presen-tano un decorso benigno, ben-ché sia stata descritta la trasfor-mazione maligna in un limitato

numero di casi (16). È stato sug-gerito che le forme erosive ab-biano una maggiore probabilitàdi andare incontro a degenera-zione e, in tal caso, l’atrofia epi-teliale potrebbe costituire il fat-tore determinante. Esistono tut-tavia notevoli controversie sullafrequenza di trasformazione ma-ligna, dovute, in parte, alla varia-bilità dei criteri diagnostici e, inparte, alle difficoltà di diagnosidifferenziale, sia clinica sia isto-logica, tra il lichen planus displa-stico e altre lesioni preneoplasti-che, quali la leucoplachia e l’eri-troplachia (15,17,18).Sebbene l’entità del rischio siaincerta, la maggior parte deglistudi indica che la frequenza ditrasformazione maligna varia tralo 0,5 e il 2,5% dei pazienti, inun periodo di 5 anni dalla dia-gnosi istologica (15,19).

Rapporto tra OLP e patologiesistemiche

Uno degli aspetti maggiormentecontroversi inerenti l’OLP, e piùin generale il lichen planus, è ilpossibile rapporto con patologiesistemiche.Sono state descritte associazionicon: diabete mellito, ipertensio-ne, colite ulcerosa e malattie delfegato, benché non vi sia unrapporto costante né un mecca-nismo comune tra queste pato-logie e il lichen planus (20).

È ben noto che alcune manife-stazioni lichen-simili possonocomparire come reazione a unavasta gamma di sostanze; infatti,in alcuni pazienti, sono state de-scritte lesioni associate a iper-sensibilità da amalgama in via dicorrosione. In questi casi le le-sioni sono limitate alla zona dicontatto tra otturazione e muco-sa. La maggior parte di questelesioni regredisce dopo la sosti-tuzione dell’amalgama, e ciòsuggerisce una reazione di iper-sensibilità di tipo IV e un’allergiada contatto simile a quanto av-viene nella cute in rapporto adaltri materiali come il nichel (21-23). Lo stesso tipo di lesioni siha nelle “reazioni graft versushost”, nei pazienti che hanno su-bito un trapianto di midollo os-seo. Anche l’infiltrato infiamma-torio a banda, costituito preva-lentemente di linfociti T e ma-crofagi, sotto lo strato epiteliale,e gli effetti degli steroidi topicinei pazienti con lichen planuserosivo suggeriscono una pato-genesi immunitaria.Sono state riscontrate associazio-ni tra OLP e alcune patologie si-stemiche: per esempio, in segui-to a vaccinazioni per epatite B(20) o in concomitanza con epa-tite C (24,25), emodialisi (26),xerostomia (27), diabete mellito(28) e infezione da Helicobacterpylori (29,30).

Diagnosi differenziale e terapia

Dal punto di vista clinico la dia-gnosi differenziale dovrebbe in-cludere reazioni lichenoidi, leu-coplachie, carcinoma squamo-cellulare, pemfigo, pemfigoidedelle membrane mucose e candi-dosi (13).Un’attenta valutazione delle ca-ratteristiche cliniche e della distri-buzione delle lesioni è, di solito,sufficiente per differenziare il li-

Tabella I Tipologia dell’incidenza delle forme cliniche di lichen ruber planus

Forma clinica Incidenza (%)

Reticolare 92

Papulare 11

Bolloso 1

A placche 36

Atrofico 44

Erosivo 9

Fonte: Mollaoglu N. Br J Oral Maxillofac Surg 2000;38(4):370-7.

dc10-09_19-30 PAGANO:DC_CR_def 26/11/09 15:54 Pagina 22

CLINICA E RICERCA FARMACOLOGIA

Valutazione di un protocollo farmacologico per il trattamento del lichen ruber planus

DENTAL CADMOS 2009 Dicembre;77(10) 23

chen planus da altre malattie si-mili.Le lesioni da lichen planus, orale e sistemico, sono trattate attualmente con corticoste -roidi, sia topici sia sistemici (31-33), anche se manca atutt’oggi un farmaco di riferi-mento specifico (14). Tra i corticosteroidi più utilizzati vi sono il desametasone (34), ilmometasone (35), il fluticasonepropionato e il betametasonefosfato (36). Sono stati introdot-ti anche altri farmaci, quali laciclosporina (10,37), i tacrolimi(38), il terazotene (39), benchéil loro impiego non sia moltodiffu so, nonché il trattamentocon ultravioletti e fotochemio-terapia (DUVA), con risultati in-costanti (1).

Obiettivo del lavoro

Scopo del lavoro è stato valutareuno specifico protocollo farmaco-logico dell’OLP in un gruppo dipazienti, per verificare l’efficacia ela posologia di alcuni farmaci incaso di lesioni di diversa gravità.

2. Materiali e metodi

Sono stati inclusi nello studio 25pazienti, 16 donne e 9 uomini,di età compresa tra 20 e 70 anni(età media 50 anni). Sono statitutti sottoposti a visita odontoia-trica con compilazione di cartel-la clinica; una volta evidenziatala lesione si è proceduto a pre-

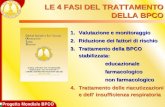

lievo bioptico della stessa perconfermare la diagnosi.I pazienti sono stati suddivisi inquattro gruppi in base alla gra-vità delle lesioni e dei sintomi.La tabella II mostra le varianticliniche e la distribuzione deisintomi nei quattro gruppi:1. lichen asintomatico (4 pa-zienti);2. lichen da lieve a moderato (8pazienti);3. lichen da moderato a grave(8 pazienti);4. lichen grave (5 pazienti).Nella tabella III sono riportati i25 pazienti del nostro studio,con riferimento all’età, al sesso,alla variante clinica e alla sededi localizzazione. Le figg. 1-7riportano alcuni casi clinici dimaggiore interesse.I pazienti sono stati sottoposti adiversi presidi terapeutici, inbase alla gravità dei sintomi eal gruppo di appartenenza.A ogni gruppo è stato sommini-strato un trattamento diverso,in relazione alla gravità dellelesioni e ai sintomi riportati dalpaziente, come descritto di se-guito.1. Pazienti del primo gruppo,con lichen asintomatico: nonsono stati trattati, ma egual-mente sottoposti a monitorag-gio per controllare eventualievoluzioni della patologia.2. Pazienti del secondo gruppo,con lichen da lieve a moderato:sono stati sottoposti a trattamen-to topico con triamcinolone ace-tonide 0,1% in pomata, da appli-

care localmente sulla lesione do-po i pasti e la sera per 30 minu-ti fino a remissione, come previ-sto dalla letteratura (2). 3. Pazienti del terzo gruppo,con lichen da moderato a gra-ve: sono stati sottoposti a tera-pia sia topica sia sistemica;sempre con triamcinolone ace-tonide 0,2-0,4 mL per iniezionelocale una volta al giorno, in le-sioni persistenti, per quanto ri-guarda la terapia topica; perquella sistemica, prednisone40-80 mg/die. Entrambi i tratta-menti sono stati somministratiper 10 giorni. Anche in questocaso, una volta controllati i sin-tomi, si è eseguita una terapiadi mantenimento locale (si ve-da quella del secondo gruppo)fino a remissione totale.4. Pazienti del quarto gruppo,con lichen grave: è stata impie-gata solo una terapia sistemicacon prednisone a dosi meno ele-vate rispetto alla precedente te-rapia, diminuendo progressiva-mente la dose, per un periodopiù lungo di tempo; quindiprednisone 40-80 mg, riducen-dolo di 5 mg ogni settimana, piùazatioprina 50-100 mg/die, en-trambi fino a remissione totale.I farmaci impiegati sono i corti-costeroidi locali e sistemici; inparticolare, il triamcinoloneacetonide 0,1% in pomata per iltrattamento topico e triamcino-lone acetonide 0,2-0,4 mL periniezione locale, con predniso-ne 40-80 mg, per il trattamentosistemico.

Tabella II Varianti cliniche e distribuzione dei sintomi

Gravità delle lesioni e dei sintomi Varianti cliniche Sintomi

Lichen asintomatico Forma reticolare, papulare, a placca Non presenta sintomi

Lichen da lieve a moderato Forma papulare, a placca, atrofica Bruciore all’ingestione di cibi caldi o piccanti

Lichen da moderato a grave Forma atrofica, erosiva o entrambe Dolore alla stimolazione

Lichen grave Forma atrofico-erosiva diffusa Dolore profuso

dc10-09_19-30 PAGANO:DC_CR_def 26/11/09 15:54 Pagina 23

CLINICA E RICERCA FARMACOLOGIA

S. Pagano et al.

24 DENTAL CADMOS 2009 Dicembre;77(10)

Nella tabella IV sono riportatele principali caratteristiche far-macologiche degli agenti utiliz-zati.Tutti i pazienti sono stati ricon-trollati dopo un periodo di tera-pia di 4,6 settimane dalla primavisita e i risultati ottenuti sonostati suddivisi in tre gruppi, aseconda che avessero avuto unaremissione totale sia dei sintomisia della lesione, oppure una re-missione dei sintomi ma nondella lesione, oppure, ancora,non avessero dimostrato alcunaremissione né dei sintomi nédella lesione. Sono stati poi va-lutati a distanza di tempo convisite di controllo a un anno.

3. Risultati

Del nostro campione iniziale di25 pazienti, quindi, 21 sono statisottoposti a trattamento, poiché i4 appartenenti al primo grupponon sono stati trattati.Negli altri gruppi si è controllatal’evoluzione della patologia, mo-nitorando la remissione dei sin-tomi o della lesione, oppure siadei sintomi sia della lesione.Nel secondo gruppo, con 8 pa-zienti, si sono verificate: remissio-ne totale in 4 pazienti, remissionesolo dei sintomi in 3 pazienti,nessuna remissione in 1 paziente;nel terzo gruppo, invece, con untotale di 8 pazienti, aventi sintomi

e lesioni più gravi rispetto al pre-cedente, si sono ottenute una re-missione totale in 3 pazienti, unaremissione solo dei sintomi in 3,mentre in 2 pazienti non si è avu-ta alcuna remissione. Infine nelquarto gruppo, con 5 pazienti, alquale appartenevano i soggetticon lesioni e sintomi più gravi, siè riscontrata, nella maggioranzadei casi (3 pazienti), una remis-sione solo dei sintomi, mentre 1paziente ha ottenuto una remis-sione totale della patologia e 1non ha avuto alcuna remissione,né dei sintomi né della lesione.I pazienti del primo gruppo, co-me già detto, sono stati comun-que sottoposti a visite di control-

Tabella III Casi clinici con particolare riferimento a sesso, variante clinica, sede della lesione, età dei pazienti

Paziente Sesso Variante clinica Sede Età (anni)

D.M. F Erosivo reticolare Mucosa buccale 34

R.G. F A placca erosivo Mucosa gengivale 57

E.C. F Reticolare atrofico-erosivo Mucosa gengivale 45

B.T. M A placca Mucosa vestibolare 44

S.S. F Atrofico-erosivo superiore, reticolare inferiore Mucosa gengivale 45

M.G.T. M Erosivo bolloso Fornice vestibolare 60

P.P. M A placca erosivo reticolare Mucosa vestibolare 45

R.A. F Atrofico Bordi della lingua 50

F.M. F Reticolare a placca Mucosa vestibolare 53

E.W. F A placca erosivo Dorso della lingua 31

H.J. F Reticolare Mucosa vestibolare 55

T.K. M Reticolare Mucosa gengivale 41

G.C. F Erosivo Cresta alveolare 65

C.G. F Erosivo a placca Mucosa gengivale 42

B.M. F Reticolare a placca Mucosa retrocommissurale 30

C.R M Reticolare Mucosa gengivale 29

T.N. F Atrofico-erosivo Mucosa vestibolare 60

F.M. M Reticolare Mucosa vestibolare 47

G.D. M Reticolare a placca Mucosa gengivale 34

E.G. M Atrofico Mucosa linguale 57

S.C. F Atrofico a placca Mucosa linguale 25

M.C. M Erosivo atrofico Mucosa vestibolare 40

A.P. F Erosivo Mucosa vestibolare 65

L.C. F Erosivo a placca Mucosa vestibolare gengivale 60

B.V. F Atrofico-erosivo Mucosa linguale 59

dc10-09_19-30 PAGANO:DC_CR_def 26/11/09 15:54 Pagina 24

CLINICA E RICERCA FARMACOLOGIA

Valutazione di un protocollo farmacologico per il trattamento del lichen ruber planus

DENTAL CADMOS 2009 Dicembre;77(10) 25

lo per monitorare l’evoluzionedella patologia; dei 4 pazienti diquesto gruppo, 2 non hannoavuto remissione, 2 hanno avutouna remissione totale.La tabella V mostra nel dettaglioi risultati ottenuti nei quattrogruppi.

Fig. 1 Lichen erosivo e reticolaredella mucosa buccale

Fig. 2a-c Lichen atrofico-erosivo reticolare inferiore e superiore

Fig. 3 Lichen erosivo-bolloso delfornice vestibolare

Fig. 4a,b Lichen a placca erosivo della mucosa vestibolare (a) e lichen atroficodei bordi linguali (b)

Fig. 5 Lichen erosivo del dorsolinguale

Fig. 6 Lichen reticolare a placcadella mucosa retrocommissurale

Fig. 7 Lichen atrofico-erosivo della mucosa vestibolare

a b c

a b

dc10-09_19-30 PAGANO:DC_CR_def 26/11/09 15:55 Pagina 25

CLINICA E RICERCA FARMACOLOGIA

S. Pagano et al.

26 DENTAL CADMOS 2009 Dicembre;77(10)

Tabella IV Indicazioni terapeutiche dei farmaci utilizzati nello studio

Triamcinolone Prednisone

Definizione

Indicazioni

Controindicazioni

Precauzioni d’uso

Effetti indesiderati

Interazioni con altre sostanze

Dose, modo e tempi di somministrazione

Tossicità

Agente antinfiammatorio corticosteroidepotente intermedio.Sopprime la migrazione dei leucocitipolimorfonucleati e riduce la permeabilità capillare associata ainfiammazione. Inibisce anche il sistema immunitario riducendo l’attivitàdel sistema linfatico. Dosi eccessivesopprimono la funzione surrenalica.Appartiene ai fattori di rischio ingravidanza (categoria 3)

Trattamento del lichen planus da lieve a moderato

Ipersensibilità alla droga o a uno deisuoi componenti. Infezioni micotiche,virali, batteriche delle vie aeree superiori

Ipotiroidismo, diabete, cirrosi, coliteulcerosa, ulcera peptica, ipertensione,glaucoma, cataratta, osteoporosi,disfunzione epatica, varicella, morbillo e tubercolosi

Uso topico, soppressione dell’asseipotalamo-ipofisi-surrene (HPA),particolarmente in pazienti che ricevono sovradosaggio per lunghi periodi di tempo

Droghe come barbiturici, fenitoina erifampina aumentano il metabolismo del triamcinolone. I salicilati possonoaumentare il rischio di ulcera gastrica

Uso topico: applicazione di un sottilestrato di crema o unguento sulla lesione dopo i pasti e prima di coricarsi per la notte. Non bere e mangiare per 30 minuti.Iniezione: da 0,2-0,4 mL direttamentesulla lesione.Il dosaggio è 0,1% crema, 0,1%unguento, 10 mg/mL sospensione.La durata del trattamento è in base alla remissione dei sintomi

Assottigliamento della mucosa, bruciore, superinfezione da Candida,dermatiti periorali, sindrome di Cushing

Antinfiammatorio corticosteroideo orale.Inibisce la migrazione dei leucocitipolimorfonucleati e riduce lapermeabilità capillare associataall’infiammazione. Sopprime anche ilsistema immunitario riducendo l’attivitàe il volume linfocitario. Dosi soprafisiologiche sopprimono lafunzione renale. Fattore di rischio per la gravidanza(categoria B)

Trattamento sistemico di esacerbazioniacute da lichen moderato e grave

Ipersensibilità alla droga o a qualsiasisuo altro componente. Infezionibatteriche, virali, micotiche della cavitàorale

Ipotiroidismo, diabete, cirrosi, coliteulcerosa, ulcera peptica, ipertensione,glaucoma, cataratta, osteoporosi,disfunzione epatica, varicella, morbillo,tubercolosi

Soppressione dell’asse HPA,particolarmente in pazienti che ricevonodosi soprafisiologiche per periodiprolungati. Se presente, la cessazione ela discontinuità del prednisonedovrebbero essere effettuate lentamentee con attenzione

Barbiturici, fenitoina e rifampinaaumentano il metabolismo delprednisone. Diminuzione dell’attività disalicilati, vaccini e tossoidi

Via orale: da 40 a 80 mg come singoladose la mattina per 7 giorni.Dosaggio 5 mg, 10 mg, 20 mgcompresse.Durata inferiore a 10 giorni.Non è necessario diminuiregradualmente.È consigliato seguire solo le istruzioniper l’uso

Assottigliamento della mucosa, bruciore,infezione da Candida, dermatiti periorali,sindrome di Cushing (ipertensione, obesità, pletora facciale,debolezza muscolare, dolore di rimando, smagliature,contusioni e sintomi psicologici),superinfezioni da Candida

dc10-09_19-30 PAGANO:DC_CR_def 26/11/09 15:55 Pagina 26

CLINICA E RICERCA FARMACOLOGIA

Valutazione di un protocollo farmacologico per il trattamento del lichen ruber planus

DENTAL CADMOS 2009 Dicembre;77(10) 27

Riassumendo: dei 17 pazientiappartenenti al campione inizia-le, 7 hanno presentato una re-missione totale della patologia, 6hanno avuto remissione solo deisintomi e 4 non hanno presenta-to alcuna remissione, come mo-stra la fig. 8.Dei 21 pazienti sottoposti a trat-tamento, alcuni hanno manife-stato effetti collaterali, associatiprincipalmente alla terapia siste-mica, nonché al prednisone. La fig. 9 mostra l’andamento de-gli effetti collaterali manifestatisinel campione di pazienti sotto-posti a terapia.Si è infatti osservato come sia lapresenza degli effetti collateralisia la loro gravità andassero au-mentando quando si passava dauna terapia topica a una sistemi-ca, e in particolare con l’aumen-to della dose e del tempo di

somministrazione del trattamen-to sistemico. Si nota, difatti, chementre i pazienti del secondogruppo, trattati solo con terapiatopica, cioè con triamcinoloneacetonide 0,1% in pomata, nonmanifestano alcun effetto colla-terale, i pazienti del terzo e delquarto gruppo, trattati, rispetti-vamente, con terapia topica e si-stemica (triamcinolone acetoni-de 0,2-0,4 mL a iniezione localee prednisone 40-80 mg), e conterapia solo sistemica a dosimaggiori e per tempi più lunghi(prednisone 40-80 mg più aza-tioprina 50-100 mg fino a remis-sione), hanno invece presentatoeffetti collaterali, con frequenzae gravità che aumentano pas-sando dal terzo al quarto grup-po. Infatti degli 8 pazienti delterzo gruppo, 2 mostravano ef-fetti collaterali legati al predni-

sone, quali insonnia, diarrea, ri-tenzione di liquidi e diminuitaresistenza alle infezioni, mentredei 5 pazienti del quarto gruppo4 hanno manifestato effetti col-laterali, sempre legati al predni-sone, quali nausea, vomito,diarrea e, soprattutto, epatotos-sicità.Le tabelle VI e VII mostrano l’in-cidenza e le tipologie di effetticollaterali ottenute nello studio.

4. Discussione e conclusioni

Il trattamento dell’OLP viene lar-gamente discusso in letteratura eprevede l’utilizzo di una terapiasia topica sia sistemica, in cui ifarmaci di elezione sono i corti-costeroidi.I risultati ottenuti da questo stu-dio evidenziano come la mag-

Tabella V Risultati ottenuti nei pazienti di tutti e quattro i gruppi

PazientiGruppi

Remissione totale Remissione solo dei sintomi Nessuna remissione

I H.J., F.M. T.K., C.R.

II B.T., F.M., B.M., G.D. R.G., E.W., E.G. S.C.

III E.C., D.M., L.C. M.G.T., P.P., A.P. R.A., M.C.

IV G.C. B.V., T.N., C.G. S.S.

Fig. 9 Effetti collaterali nei 21 pazienti sottoposti a trattamento (gli effetti collaterali sono associati al trattamento sistemico con prednisone)

109876543210

Remissionetotale

Remissione dei sintomi

No remissione

N. p

azie

nti

16

14

12

10

8

6

4

2

0Nessun e�etto

collateraleEffetti

collaterali

N. p

azie

nti

Fig. 8 Risultati ottenuti nel campione iniziale di 25 pazienti: è indicato il numero di pazienti che hannoottenuto la remissione totale, o, rispettivamente,remissione dei soli sintomi o nessuna remissione

dc10-09_19-30 PAGANO:DC_CR_def 26/11/09 15:55 Pagina 27

CLINICA E RICERCA FARMACOLOGIA

S. Pagano et al.

28 DENTAL CADMOS 2009 Dicembre;77(10)

gior parte dei pazienti trattati ab-bia ottenuto una sostanziale re-missione sia dei sintomi sia dellapatologia, nonostante si siano ri-scontrati in alcuni pazienti effetticollaterali associati al trattamen-to sistemico. Si è dimostrato, di-fatti, che il numero di pazienticon effetti collaterali aumenta se

si passa da una terapia topica auna sistemica.In base al nostro studio e aquanto riportato in letteratura, ri-teniamo che l’approccio miglioresia distinguere il tipo di tratta-mento da eseguire in base allevarianti cliniche delle lesioni e aisintomi riportati dai pazienti.

Nella nostra ricerca abbiamo vo-luto valutare la risposta alla tera-pia farmacologica, che è quellapiù spesso seguita. Inoltre, no-nostante la numerosità ridottadel campione in studio, possia-mo comunque affermare che èpreferibile somministrare un trat-tamento topico anziché sistemi-

Tabella VI Effetti collaterali nel campione sottoposto a trattamento

Paziente Nausea Vomito Diarrea Insonnia Ritenzione Diminuita Epatotossicitàdi liquidi resistenza

alle infezioni

D.M. X X X

R.G.

E.C.

B.T.

S.S. X X X X

M.G.T.

P.P.

R.A. X X

F.M.

E.W.

H.J.

T.K.

G.C.

C.G. X X X

B.M.

C.R.

T.N.

F.M.

G.D.

E.G.

S.C.

M.C. X X X

A.P.

L.C.

B.V. X X X

Tabella VII Tipi di effetti collaterali nei tre gruppi di pazienti trattati con farmaci e posologia diversi

Gruppi N. pazienti Sintomi

II 0 Nessun effetto collaterale

III 2 Associati a prednisone. Insonnia, diarrea, ritenzione di liquidi, diminuita resistenza alle infezioni

IV 4 Associati a prednisone. Nausea, vomito, diarrea, epatotossicità

dc10-09_19-30 PAGANO:DC_CR_def 26/11/09 15:55 Pagina 28

CLINICA E RICERCA FARMACOLOGIA

co, per evitare le controindica-zioni che quest’ultimo determi-na, per esempio la superinfezio-ne da Candida albicans. È co-munque necessario, a nostro pa-rere, continuare nella ricerca perpoter migliorare la posologia efar diminuire il rischio di so-vrainfezioni da agenti micotici.

Conflitto di interessi Gli autori dichiarano di essereesenti da conflitto di interessi.

Bibliografia

1. Serri F. Trattato di dermatologia. Vol.III. Padova: Piccin, 1988.

2. Ficarra G. Manuale di medicina e pa-tologia orale. II Ed. Milano: McGraw-Hill, 2001.

3. De Michelis B, Modice R, Re G. Tratta-to di dermatologia clinica odontosto-matologica. III Ed. Torino: MinervaMedica, 1992:1.

4. Mollaoglu N. Oral lichen planus: a re-view. Br J Oral Maxillofac Surg 2000;38(4):370-7.

5. Boisnic S, Frances C, Branchet MC,Szpirglas H, Le Charpentier Y. Im-munohistochemical study of oral le-sions of lichen planus: diagnostic andpathophysiologic aspects. Oral SurgOral Med Oral Pathol 1990;70(4):462-5.

6. Regezi JA, Deegan MJ, Hayward JR.Lichen planus: immunologic and mor-phologic identification of the submu-cosal infiltrate. Oral Surg Oral MedOral Pathol 1978;46(1):44-52.

7. Wilson E. On lichen planus. J CutanMed Dis Skin 1869;3:117-32.

8. el-Labban NG, Kramer IR. Civatte bod-ies and the actively dividing epithelialcells in oral lichen planus. Br J Derma-tol 1974;90(1):13-23.

9. Jungell P. Oral lichen planus. A review.Int J Oral Maxillofac Surg 1991;20(3):129-35.

10. Cainelli T, Giannetti A, Rebora A. Ma-nuale di dermatologia clinica. II Ed.Milano: McGraw-Hill, 2000:208.

11. Laskaris G. Malattie del cavo orale.Torino: UTET, 1991.

12. Silverman S Jr. Lichen planus. CurrOpin Dent 1991;1(6):769-72.

13. Huber MA. Oral lichen planus.Quintessence Int 2004;35(9):731-52.

14. Soames JV, Southan JC. Patologiaorale. III Ed. Roma: EMSI, 2005:156.

15. Fatahzadeh M, Rinaggio J, Chiodo T.

dc10-09_19-30 PAGANO:DC_CR_def 26/11/09 15:55 Pagina 29

CLINICA E RICERCA FARMACOLOGIA

Squamous cell carcinoma arising in anoral lichenoid lesion. J Am Dent Assoc2004;135(6):754-9.

16. Laeijendecker R, van Joost T, KuizingaMC, Tank B, Neumann HA. Premalig-nant nature of oral lichen planus. ActaDerm Venereol 2005;85(6):516-20.

17. Silverman S Jr, Griffith M. Studies onoral lichen planus. II. Follow-up on 200patients, clinical characteristics, and as-sociated malignancy. Oral Surg OralMed Oral Pathol 1974;37(5):705-10.

18. Barnard NA, Scully C, Eveson JW, Cun-ningham S, Porter SR. Oral cancer de-velopment in patients with oral lichenplanus. J Oral Pathol Med 1993;22(9):421-4.

19. Rödström PO, Jontell M, Mattsson U,Holmberg E. Cancer and oral lichenplanus in a Swedish population. OralOncol 2004;40(2):131-8.

20. Stavrianeas NG, Katoulis AC, KanelleasA, Hatziolou E, Georgala S. Papulo-nodular lichenoid and pseudolym-phomatous reaction at the injectionsite of hepatitis B virus vaccination.Dermatology 2002;205(2):166-8.

21. Segura Egea JJ, Bucion Fernandez P.Reaccion liquenoide oral en relacioncon una restauracion de amalgama deppleta. Med Oral Med Patol Oral CirBucal 2004;9:421-4.

22. Martin MD, Broughton S, DrangsholtM. Oral lichen planus and dental mate-rials: a case-control study. Contact Der-matitis 2003;48(6):331-6.

23. Reichart PA. Oral lichen planus anddental implants. Report of 3 cases. Int JOral Maxillofac Surg 2006;35(3):237-40.

24. Wedi B, Kapp A. Helicobacter pyloriinfection in skin diseases: a critical ap-praisal. Am J Clin Dermatol 2002;3(4):273-82.

25. Bagán JV, Ramón C, González L, et al.Preliminary investigation of the associ-ation of oral lichen planus and hepati-tis C. Oral Surg Oral Med Oral PatholOral Radiol Endod 1998;85(5):532-6.

26. Headley CM, Wall B. ESRD-associatedcutaneous manifestations in a hemo-dialysis population. Nephrol Nurs J2002;29(6):525-7,531-9.

27. Fox PC, Busch KA, Baum BJ. Subjec-tive reports of xerostomia and objec-tive measures of salivary gland perfor-mance. J Am Dent Assoc 1987; 115(4):581-4.

28. Jolly M. Lichen planus and its associa-tion with diabetes mellitus. Med J Aust1972;1(19):990-2.

29. Lundström IM. Incidence of diabetesmellitus in patients with oral lichenplanus. Int J Oral Surg 1983;12(3):147-52.

30. Van Dis ML, Parks ET. Prevalence oforal lichen planus in patients with dia-betes mellitus. Oral Surg Oral MedOral Pathol Oral Radiol Endod 1995;79(6):696-700.

31. Zegarelli DJ. The treatment of orallichen planus. Ann Dent 1993;52(2):3-8.

32. Zegarelli DJ. Multimodality steroidtherapy of erosive and ulcerative orallichen planus. J Oral Med 1983;38(3):127-30.

33. Silverman S Jr, Lozada-Nur F, MiglioratiC. Clinical efficacy of prednisone inthe treatment of patients with oral in-flammatory ulcerative diseases: a studyof fifty-five patients. Oral Surg OralMed Oral Pathol 1985;59(4):360-3.

34. Rhodus NL, Cheng B, Bowles W, My-ers S, Miller L, Ondrey F. Proinflamma-tory cytokine levels in saliva beforeand after treatment of (erosive) orallichen planus with dexamethasone.Oral Dis 2006;12(2):112-6.

35. Aguirre JM, Bagán JV, Rodriguez C, etal. Efficacy of mometasone furoate mi-croemulsion in the treatment of ero-sive-ulcerative oral lichen planus: pilotstudy. J Oral Pathol Med 2004;33(7):381-5.

36. Hegarty AM, Hodgson TA, Lewsey JD,Porter SR. Fluticasone propionatespray and betamethasone sodiumphosphate mouthrinse: a randomizedcrossover study for the treatment ofsymptomatic oral lichen planus. J AmAcad Dermatol 2002;47(2):271-9.

37. Morrison L, Kratochvil FJ 3rd, GormanA. An open trial of topical tacrolimusfor erosive oral lichen planus. J AmAcad Dermatol 2002;47(4):617-20.

38. Kaliakatsou F, Hodgson TA, LewseyJD, Hegarty AM, Murphy AG, PorterSR. Management of recalcitrant ulcera-tive oral lichen planus with topicaltacrolimus. J Am Acad Dermatol 2002;46(1):35-41.

39. Petruzzi M, De Benedittis M, Grassi R,Cassano N, Vena G, Serpico R. Orallichen planus: a preliminary clinicalstudy on treatment with tazarotene.Oral Dis 2002;8(6):291-5.

Pervenuto in redazione nel mesedi luglio 2008

Alessandro Conversinivia Moretti 806122 [email protected]

dc10-09_19-30 PAGANO:DC_CR_def 26/11/09 15:55 Pagina 30