Tesina

-

Upload

stefano-darmento -

Category

Documents

-

view

333 -

download

0

Transcript of Tesina

Esempi di fallimenti?Un viaggio attraverso gli aspetti controversi degli interventi simbolo dell'edilizia popolare italiana del dopoguerra

Approfondimento critico del capitolo VII di Storia dell'architettura italiana 1944-1985 di Manfredo Tafuri: Il frammento e la citt. Ricerche e exempla degli anni '70

Facolt di Architettura e Societ AA 2010/2011 Corso di Storia e Teorie del secondo novecento Stefano D'Armento 766412

Indice Introduzione...................................................................................................................pag.1 Villaggio Matteotti, Terni, Giancarlo De Carlo, 1970......................................................pag.2 Complesso Residenziale Monte Amiata al Gallaratese, Milano, Carlo Aymonino con Aldo Rossi, 1967-74..............................................................................................................pag.4 Complesso residenziale IACP al Corviale, Roma, Mario Fiorentino, 1973-81..............pag.6 Quartiere residenziale IACP ZEN, Palermo, Vittorio Gregotti, 1969-1973....................pag.9 Conclusioni..................................................................................................................pag.11

Introduzione Il capitolo in questione spiega brevemente come, negli anni '70, la cultura architettonica italiana riesce a produrre quattro esempi di intervento residenziale di respiro internazionale. L'approfondimento qui trattato, senza andare troppo a fondo nella spiegazione delle caratteristiche specifiche dei quartieri in questione, gi abbondantemente ed esaustivamente esposte in molteplici testi, si propone, piuttosto, di analizzare le cause e gli avvenimenti che hanno portato questi interventi urbani da una genesi di nobili intenti a divenire simbolo di degrado delle periferie metropolitane e ad istituire un confronto tra queste quattro vicende architettoniche. Questi quattro exempla hanno origini comuni, in un contesto urbanistico difficile, dominato dalla speculazione e la cementificazione delle periferie urbane e sono accomunati, nonostante le notevoli e reciproche differenze, da intenti e necessit comuni. Uno legislativo, che sarebbe la promulgazione della legge 167 nel 1962 sull'acquisizione pubblica dei suoli per l'edilizia economica e popolare. Questa legge risulta un compromesso tra le posizioni della DC e quelle delle sinistre estreme, propendenti all'esproprio totale. Porzioni di territorio urbano vengono congelate con la speranza, poi disillusa, di calmierare i prezzi del mercato, ma le societ private cercheranno di approfittarne in ogni modo ed il pubblico non sar in grado di arginare questi comportamenti n, soprattutto di gestire i nuovi interventi. Un secondo a livello di pensiero architettonico: la generazione dei maestri degli architetti degli exempla aveva lavorato sulle utopie, aveva elaborato strategie; le nuove leve cercano di tradurre queste ideologie pi nella pratica, nel contesto di un colloquio con il contesto urbano molto problematico. Il giudizio dei contemporanei su questi quartieri solitamente molto negativo ed essi vengono additati come responsabili pi che vittime del degrado urbano. Spesso per, tale giudizio limitato ad una condanna senza appello dell'idea progettuale in toto, come portatrice e generatrice del degrado sociale ed urbano, del quale effettivamente queste aree delle citt sono indiscusse protagoniste nelle rispettive citt. Sebbene certe logiche progettuali, peraltro comuni agli interventi in questione, siano considerabili come discutibili e non abbiano considerato a sufficienza le naturali dinamiche del vivere sociale, cercando di forzarle e rinchiuderle in spazi predeterminati, ricadendo in concetti modernisti che gli stessi architetti tentavano di superare, non si possono e non si devono non mettere in conto le attenuanti, notevoli, fornite soprattutto dalla mala amministrazione, che non ha permesso un'attuazione completa e fedele di tali interventi n una loro appropriata gestione, vedremo, dunque, come il Villaggio Matteotti, il Gallaratese, il Corviale e lo ZEN (e con essi molti altri quartieri INA-Casa e IACP) si possano considerare forse pi come vittime che come cause prime del degrado.

1

Villaggio Matteotti Terni Giancarlo De Carlo 1970

Villaggio Matteotti: vista aerea

Villaggio Matteotti: schemi combinazioni tipologiche

Il Villaggio Matteotti viene pensato dalla Societ Acciaierie Terni come operazione di sostituzione edilizia del Villaggio Balbo, il vecchio villaggio operaio, edificato all'inizio degli anni '40, definito semirurale, in quanto ogni edificio, composto di 4 alloggi, era dotato di 400mq di orto per alloggio. I 232 alloggi del Villaggio rimasero poi privi dei servizi (scuole, chiesa e negozi) previsti dal piano originario, a causa dell'inizio della guerra. Nel 1970 Giancarlo De Carlo viene incaricato dalle Acciaierie Terni di redigere un progetto che rispecchiasse il nuovo corso dell'azienda e le sue nuove politiche rivolte al benessere dei suoi operai e della societ. De Carlo attua un'operazione di partecipazione della futura utenza del quartiere. L'architetto infatti istituisce un confronto continuo con i futuri abitanti del quartiere, cercando di caprine necessit e bisogni e desideri. In questo modo un rigido schema, una griglia, di base viene mano a mano scomposta ed ammorbidita, con l'addizione di elementi. Questo dialogo d vita ad un progetto molto vario, con offerta di pi tipi edilizi, nellintento di soddisfare necessit, richieste dei singoli nuclei familiari: alloggi con livelli differenziati, sfalsati di mezzo piano, alloggi con pianta ad L, alloggi con una diversa distribuzione delle funzioni e con una diversa dimensione dei vani1. Fermo quanto appena detto bisogna fare alcune considerazioni, onde evitare di ritenere il quartiere come progettato dalla popolazione residente e quindi presentarlo come quartiere progettato in compartecipazione. La partecipazione stata s desiderata, ma in piccola parte, ma soprattutto imposta dall'azienda nella sua politica di immagine sociale, tanto vero che con il cambio dei vertici aziendali a costruzione in corso, nel 1975, la nuova dirigenza non pi interessata ad un'operazione che desse un'immagine molto democratica del quartiere operaio, rimandando addirittura la realizzazione delle attrezzature e del secondo lotto di alloggi. De Carlo venne, dunque, selezionato anche perch tra coloro che si erano dichiarati favorevoli ad intrattenere uno scambio di opinioni con i futuri residenti2.1 M. Tafuri, Storia dell'architettura italiana 1944-1985, Einaudi, Torino, 1986 [p.136] intervento al Convegno Patrimoni e trasformazioni urbane, Il Congresso AISU, Roma, Universit Roma Tre 24 giugno 2004.

2 H. Shlimme, Il Nuovo Villaggio Matteotti a Terni di G. De Carlo. Partecipazione fallita e capolavoro di architettura.

2

In secondo luogo, la partecipazione degli abitanti ha avuto possibilit di azione in un campo relativamente ristretto della progettazione, quella della distribuzione interna degli alloggi ed in parte la distribuzione dei singoli edifici. Tale aspetto non si poneva vincolante in un disegno urbano che De Carlo gi aveva proposto ed era ben chiaro: come gi detto il disegno subiva piccole modifiche e smussature, nulla pi. Nel 1970 De Carlo elabora una lista di obiettivi 3 per il Nuovo Villaggio Matteotti, con evidenti strizzate d'occhio ai principi delle new-towns:1. Movimenti pedonali separati dai movimenti automobilistici con rare intersezioni nei punti dove sono strettamente necessarie. Facilit di circolazione automobilistica con servizio porta a porta e con adeguate attrezzature di garage e parcheggio. Percorsi pedonali in scala commisurata alle esigenze psicologiche individuali: spazi di percezione immediata, variabilit e suggestione dei percorsi, presenze naturali, finezza di dettaglio. 2. attribuzione ad ogni alloggio di zone rilevanti di verde privato, sottratte il pi possibile al controllo collettivo. Composizione del verde privato tale da poterlo percepire nel complesso come un verde massivo (privatizzazione a livello di alloggio che produce complessivamente un vantaggio collettivo). 3. formazione di zone verdi collettive ad uso della comunit e dei servizi di quartiere. 4. a livello di quartiere, formazione di servizi pubblici non solo destinati a risolvere le immediate esigenze degli abitanti, ma tali da attrarre interessi anche dalle zone circostanti. 5. tipologia edilizia n frammentaria n a blocco. Soluzioni tipologiche tali da offrire una chiara organizzazione dell'ambiente senza tuttavia limitare la privatezza di ogni nucleo sociale, anche minimo. 6. tipologia degli alloggi variata a seconda delle prevalenti composizioni familiari, organizzazioni interne flessibili, tali da consentire il pi alto livello possibile di variabilit d'uso degli spazi. Attrezzatura degli alloggi basata sulla formazione di elementi fissi destinati a agevolare le funzioni pi elementari e quindi ad aumentare la libert delle funzioni pi complesse.

La partecipazione dell'utenza veniva mediata anche tramite un sociologo ed un tecnico della Terni. Il primo passo fu una mostra in cui si esponevano ai residenti opzioni di quartieri, in cui venivano presentati modelli di quartieri di case basse ad alta densit. Alla mostra seguirono i colloqui; abbastanza scarni, gli operai preferivano il tema politico della casa piuttosto che quello architettonico, politica sulla quale l'architetto sotto contratto non poteva ovviamente esprimersi, se non in favore del committente. Tuttavia alcuni suggerimenti architettonici fuoriuscirono da tali incontri dando vita, ad esempio, ai livelli sfalsati per la divisione zona giorno zona notte. Per il resto i colloqui erano opere di convincimento4, in quanto la maggioranza dei residenti non desiderava che venisse demolito il vecchio villaggio; ne avrebbe preferito un recupero. Lo spazio esterno e l'immagine del quartiere viene dunque totalmente creata da De Carlo, che muove nella rigida griglia iniziale le diverse cellule -tre piani, due alloggi per piano-, dando vita a percorsi e spazi vuoti con le traslazioni dei pieni, dando vita ad un'estetica quasi casuale. Dunque sulla base rigida viene innestata una riproposizione in chiave moderna di aggregazione spontanea, come il souk o la casbah 5, certo, punti di riferimento forti per la cultura del Team 10, ma, senza andare troppo lontano, si possono richiamare anche molti esempi di architettura spontanea italiani, tra cui spicca il rione contadino Dirupo di Pisticci, in Basilicata, pi volte immortalato come esempio topico di architettura senza architetti, dal Genius Loci di Norberg-Shulz al, appunto, Architettura senza architetti di Bernard Rudofsky. In quest'ottica interessante confrontare il Villaggio Matteotti ad altri interventi precedenti, come il Quartiere Tiburtino di Quaroni e Ridolfi (1954): in interventi del piano Ina-Casa come il Tiburtino (come anche nel quartiere La Martella a Matera), il genius loci ed il tentativo di creare condizioni di spontaneit nell'intervento si limita,3 4 Archivio delle Acciaierie Acciai Speciali Terni, Nuovo Villaggio Matteotti, trascritto in vd nota 2 Vd nota 2 5 M. Biraghi, Storia dell'architettura contemporanea II 1945-2008, Einaudi, Torino, 2008 [p.130]

3

spesso, all'adozione di un'estetica paesana, mentre in De Carlo la questione si fa pi ideale; riguarda pi il dedalo di percorsi pedonali che connettono i vari livelli, come in un centro medievale, sebbene inquadrato in un rigido schema a griglia che il trattamento estetico del quartiere, che invece risponde a canoni brutalisti. Come gi riferito, nel 1975 avviene il cambio dei vertici aziendali delle Acciaierie Terni, che non pi interessati al progetto lo bloccano senza realizzare i servizi previsti, inoltre gi dal '74 il comitato di fabbrica ed i sindacati avevano tentato di intromettersi nel cantiere, dove gi i costruttori cercavano di tenere il pi possibile lontano l'architetto. La ricerca formale e tipologica dell'architetto riguardo alla distribuzione dello spazio aperto e dei suoi utilizzi, per, non ha portato ai risultati sperati: i siti che De Carlo aveva pensato come luoghi della socializzazione e della vita comune sono infatti vuoti, e ad essi vengono preferiti gli spazi rimasti del vecchio villaggio Balbo; la negazione della strada attraverso un sistema intricato di percorsi su pi livello non si rivelato un successo e nemmeno riempire di verde ogni possibile spazio servito, anche se, quantomeno ha contribuito a renderlo l'esempio probabilmente meglio riuscito tra quelli proposti in questa sede.6

6

Vd paragrafo conclusivo

4

Complesso residenziale Monte Amiata al Gallaratese Milano Carlo Aymonino con Aldo Rossi 1967 1974

Assonometria

Disegno di un edificio del complesso di Aymonino

Questo secondo esempio , invece, il risultato di una volont di costruire un pezzo di citt, un importante segno urbano nella periferia milanese; una struttura contraddittoria: troppo aperta all'intorno realizzata per essere autosufficiente 7; cercando forse di caricare in modo eccessivo di valori metropolitani questi quattro edifici in linea convergenti verso una piazza-teatro aperta che, all'epoca, sono lontani dalla citt costruita, dal tessuto urbano vero e proprio, erigendosi come cattedrali in un deserto, quale quello dei lembi di periferia milanese non pianificati dove a lotti urbanizzati si alternano pezzi di campagna ancora sopravvissuti all'espansione del centro urbano. quella che lo stesso Aymonino chiama urbatettura 8, considerandola una svolta nella riflessione sulla citt e sull'architettura, un nuovo capitolo da approfondire. Anche il Gallaratese, come il Matteotti di De Carlo, la commissione di una societ industriale, la mineraria Monte Amiata, che vuole tentare di entrare nel settore di intervento pubblico, garantito dalla legge 167, facendosi cos una notevole pubblicit per eventuali interventi futuri. La motivazione, per cos dire, pubblicitaria, verificabile dal fatto che l'azienda chiama, per il progetto, un professionista affermato ma anche di notevole levatura accademica e culturale9, oltre che gi dotato di un bagaglio di esperienze significative nel campo dell'edilizia popolare (Tiburtino INA-Casa 1950, via Anagni Roma 1962, ecc...). Il Gallaratese, ancor pi del Villaggio Matteotti, si caratterizza per un'approfondita ricerca tipologica. Differenti tagli di appartamenti, dall monolocale attrezzato agli appartamenti duplex, sono uniti da un percorso continuo che attraversa gli edifici di Aymonino e che nella stecca rossiana, da rue interiour le corbusierana diviene ballatoio distributivo, con un evidente rimando ad una delle pi forti e rappresentative tradizioni edilizie milanesi. Tuttavia questa attenzione alla ricerca tipologica deriva non da una preoccupazione sociologica (ovvero la diversit dei nuclei famigliari futuri utenti del progetto) o politica (la propriet collettiva) ma da una pura ricerca architettonica, per cui il progetto deve essere7 8 9 M. Tafuri, Storia dell'architettura italiana 1944-1985, Einaudi, Torino, 1986 [p.137] Abitazioni nel Quartiere Gallaratese a Milano, L'architettura, cronache e storia, n266, 1974 [p.223] C. Conforti, Il gallaratese di Aymonino e Rossi, Officina Edizioni, Roma, 1982 [p.32]

5

manifesto delle conquiste dell'architettura contemporanea10. E forse qui risiede proprio uno degli errori presenti nel progetto: se Aymonino stesso ammette che il risultato ottenuto solo da pura ricerca teorica come si poteva pretendere che l'esperimento si rivelasse praticamente un successo? C' infatti molta teoria in queste architetture11, forse troppa, soprattutto nel complesso rossiano12. Anche qui, infatti, come nel villaggio Matteotti, gli spazi comuni architettonicamente pensati dal progettista come scenari predisposti alla socializzazione (l'anfiteatro e le due piazze triangolari a terrazza, i portici) restano costantemente vuoti, come un padiglione fotografato ad esposizione conclusa 13. Tutto sembra quasi non vissuto (compresa l'assenza di segni di vandalismo) contraddicendo le parole dello stesso Rossi che, descrivendo il suo progetto dice: Sono convinto che gli spazi predisposti per questa vita quotidiana, il grande portico, le strade-ballatoio, la loggia, metteranno in risalto il denso fluire della vita quotidiana e le profonde radici popolari di questa architettura residenziale.14 E gi allora, in fase progettuale, alcuni esponenti del mondo architettonico, come Piero Bottoni, avevano espresso le loro pesanti critiche e notevoli preoccupazioni nei confronti del progetto, prevedendo il fallimento delle strutture aggregative ivi proposte, in quanto le distanze dai punti periferici del quartiere stesso al suo centro (la piazza-teatro) sarebbero state tali (circa 1km) per usufruirne, da scoraggiare gli abitanti stessi, che si sarebbero potuti considerare come periferici nella loro periferia, quando prendendo la vicina metropolitana avrebbero potuto arrivare in una manciata di minuti in centro a Milano, potendo godere di ben pi stimoli.15 Ma la responsabilit della mancata vitalit non solo da attribuirsi ad un'utopia progettuale, ma, come troppo spesso, anche ad una gestione diversa da quella preventivata: ovvero il gallaratese invece di rimanere spazio attraversabile viene chiuso dalla Monte Amiata, divenendo praticamente spazio privato, impedendo dunque, ovviamente, lo sviluppo delle attivit commerciali ivi previste. E cos il quartiere Gallaratese, intendendo non solo l'intervento di Aymonino e Rossi, quanto la globalit degli interventi attuati nell'area, che avrebbe dovuto costituire, secondo Gi Ponti, l'esempio per gli sviluppi coordinati di quella che noi architetti moderni non vorremmo pi sentir chiamare periferia, ma la Milano nuova, alta e moderna si pu considerare come uno dei maggiori esempi di quartiere dormitorio, un grande ghetto periferico la cui causa generatrice la volont di razionalizzare la crescita vertiginosa della popolazione, ma senza comprenderne a fondo i meccanismi strutturali, intesi come meccanismi sociali.16 Il Gallaratese rimane dunque un grande spettatore che nella sua morfologia tenta di imitare la complessit di una citt irraggiungibile di cui costituisce la periferia.17

10 A.Rossi in Lotus 7, 1970 [p.37]

11 L.Monica, Il gallaratese di Aymonino e Rossi, in Gallaratese Corviale Zen, Festival Architettura Edizioni, Parma, 2008 [p.10]12 13 14 15 J.M. Montaner, Dopo il movimento moderno, Editori Laterza, 1996 [p.150] C. Conforti, Il gallaratese di Aymonino e Rossi, Officina Edizioni, Roma, 1982 [p.145] Vd nota 11 P.Bottoni, Il problema dell'espansione della citt: la questione del Gallaratese, intervento in Consiglio Comunale a Milano del 13 febbraio 1958, pubblicato in Controspazio n4, 1973 [p.74] 16 M.Grandi, A.Pracchi, Milano Guida all'architettura moderna, Zanichelli, Milano, 1980 [p.269] 17 M.Biraghi, Storia dell'architettura contemporanea II 1945-2008, Einaudi, Torino, 2009 [p.93]

6

Complesso residenziale IACP al Corviale Roma Mario Fiorentino 1973 1981

Vista aerea

La sezione generatrice

Gi nella relazione di progetto risulta evidente la precisa volont da cui nato il Corviale: la ricerca deliberata di un segno elementare e fuori scala rispetto al tessuto urbano circostante come parte componente di un disegno generale pi complesso. 18 C' dunque l'ambizione di tradurre in realt una nuova scala di disegno per la citt.19 Questo segno, recentemente balzato all'attenzione delle cronache negli attacchi dell'amministrazione romana contro il degrado, come primo e principale dei luoghi della Roma periferica da riqualificare completamente (non escludendo un eventuale demolizione), costituito da una sezione estrusa per 1km di lunghezza, realizzata con avanzate tecniche di prefabbricazione, e tenta di porsi come magnete organizzativo in un sito urbano disgregato20, non cercando una relazione imitativa della citt, come il Monte Amiata di Aymonino, ma volgendole sdegnosamente le spalle. Il grande segno tributario pi al Forte Quezzi genovese di Daneri che all'Unit lecorbusieriana21, proprio per la sua volont organizzatrice dello spazio circostante secondo un disegno urbano. Per altro l'idea stessa dello steccone non era vista di buon occhio all'interno dello stesso gruppo di progetto, come ad esempio da Federico Gorio, coprogettista, che esprime quali fossero le perplessit sue e degli altri collaboratori rispetto alla lunghezza dell'edificio, troppo rigido, a livello di un primo abbozzo che poi non stato sufficientemente lavorato ed elaborato. 22 Lo stesso Fiorentino in seguito si dimostrer critico e in successivi disegni dar segni di ripensamento, quasi di pentimento, rileggendolo, ridisegnandolo con la mente nel 1979 come un grande edificio classico affacciato su un grande giardino all'italiana (un'immagine certo provocatoria), comprendendo forse l'eccessivo azzardo del suo esperimento.23 2418 M.Fiorentino, Relazione di Progetto, 1965, in AA.VV., Recuperacorviale, Edizioni Kappa, Roma, 2002 [p.47] 19 M.Negroni in Gallaratese Corviale Zen, Festival Architettura Edizioni, Parma, 2008 [p.18] 20 M. Tafuri, Storia dell'architettura italiana 1944-1985, Einaudi, Torino, 1986 [p.140] 21 Vd nota 18 22 M.Negroni, trascrizione di un colloquio con F.Gorio, in Gallaratese Corviale Zen, Festival Architettura Edizioni, Parma, 2008 [p.20] 23 F.Purini, Un chilometro di errori, Domus n886, 2005 [p.76] 24 M.Fiorentino, Il disegno per Corviale rivisitato, in Ritorno a Roma. Citt, didattica, vita quotidiana, catalogo della mostra a cura di F.Purini, Roma, 1979, in M.Fiorentino, La casa. Progetti 1946-1981, Edizioni Kappa, Roma, 1985

7

Anche qui, come negli esempi precedenti, si verificata, per, una negazione di alcuni concetti primari del progetto, che non sono stati realizzati in fase di costruzione, ovviamente per quanto riguarda la spazio da adibire a servizi; ovvero il piano libero, situato a met sezione dell'edificio, caratteristica principale del Corviale, questo s con riferimento all'Unit (tra l'altro Fiorentino stesso chiama il Corviale Unit Residenziale25, un'affinit notevole con Unit d'habitation). Il piano libero viene parzialmente rinnegato in fase costruttiva, i servizi non verranno mai attivati, anzi gli spazi di tale livello verranno occupati abusivamente da altre abitazioni. Su questo punto del livello dei servizi si potrebbe aprire una nuova parentesi. Anche a Corviale, infatti, come al Villaggio Matteotti avviene la rinuncia al livello stradale, livello naturale delle relazioni sociali. Tale scelta, quella di porre servizi comuni a piani che non siano il livello terreno, si dimostra sempre azzardata (anche nello stesso caso dell'Unit) in quanto costituisce una forzatura dei collaudati meccanismi sociali. Del resto anche dietro questo progetto, come dietro l'intervento residenziale Monte Amiata, sussiste una matrice potentemente e prepotentemente teorica: lo stesso Fiorentino afferma che Ci sono due modi di fare larchitettura. Forse ce n uno solo ma il modo di risolvere certi problemi di architettura. Uno quello di mettersi nel canale del quieto vivere ed di utilizzare gli schemi supercollaudati che ormai in edilizia si configurato. E poi c la strada della sperimentazione, in un certo senso. E questo appartiene pi a questa scala.26 Fiorentino tratta, dunque, il Corviale come esperimento ardito, frutto certo di lunghe, accurate ed approfondite ricerche, rivolgendosi troppo per verso un'idea utopica di architettura, influenzato dallideologia dellabitazione collettiva, dal valore simbolico che partiva dal Karl Marx Hof di Vienna e dalla sua estrema resistenza allannessione nazista, per arrivare ai grandi quartieri popolari 27. Un'ideale potente ed ispirato ma anacronistico, applicato fuori tempo massimo 28, senza abbastanza privatezza29, con unidea degli inquilini forse aprioristica, astrattamente positiva30 come sostenuto da un celebre exassistente di Fiorentino, Renato Nicolini, che, alle recenti proposte di demolizione del complesso del Corviale ha risposto che piuttosto sarebbe meglio ristrutturarlo e riconvertirlo a studentato; indubbiamente una proposta quanto meno interessante e attuabile, vista da una lato la carenza di risorse (e sia le demolizioni che le nuove costruzioni, certo, costano) e dall'altro la cronica mancanza di edifici con funzione di residenza universitaria delle citt italiane (e non solo italiane). Questo aprirebbe per un altro capitolo, anche abbastanza scomodo da affrontare, in quanto, accettando una soluzione del genere, una parte di fallimento del Corviale (e anche di tutti gli altri complessi qui trattati e non solo) sarebbe attribuibile ad una certa determinata fascia di popolazione, ben identificabile. Bisogna stare attenti a non incorrere in questo errore di valutazione, in quanto la situazione di degrado che si venuta creando principalmente frutto della marginalit in cui questi complessi sono stati lasciati; marginalit politica e amministrativa e sociale, praticamente una ghettizzazione, contesto in cui non pu e non deve essere lasciata una fascia di popolazione gi in condizioni economiche pi disagiate rispetto ad altri strati. Proprio per questo, i nuovi principi di buona urbanistica vanno verso un mix abitativo che eviti la formazione di ghetti. Ed in questo caso la soluzione di sostituire la base popolativa del Corviale con una meno a rischio marginalizzazione, come usualmente una vivace comunit studentesca universitaria, sulla scia di quello che una[p297] 25 Vd nota 16 26 M.Fiorentino, Mario Fiorentino a Corviale, 1982, trascrizione intervista di B.Regni e M.Thiery, Una visita guidata dieci anni fa, Groma n2, 1993 [p.59] 27 R.Nicolini, Cartolina Corviale su PresS/Tletter n17, 2010 28 F.Purini, Un'idea per Corviale, in AA.VV., Recuperacorviale, Edizioni Kappa, Roma, 2002 [p.129] 29 Vd nota 20 30 Vd nota 24

8

citt come Berlino ha effettuato per sue universit in alcuni casermoni sovietici, potrebbe essere una grande occasione di rivitalizzazione. Dunque anche il Corviale pu essere ripensato, proprio come altri spazi; si pu paragonare come architettura al Lingotto di Torino di Trucco 31, un interessante parallelismo che potrebbe portare a suggerimenti di riprogettazione molto stimolanti, Corviale ha molte potenzialit proprio per le sue particolarit e deve essere continuato ad essere trasformato e riprogettato, proprio come avrebbe desiderato lo stesso Fiorentino.32

31 F.Purini, Corviale, casa dei linguaggi urbani, L'Unit, 16 dicembre 2001 32 A.Cappelli in Gallaratese Corviale Zen, Festival Architettura Edizioni, Parma, 2008 [p.207]

9

Quartiere residenziale IACP ZEN Palermo Vittorio Gregotti 1969 - 1973

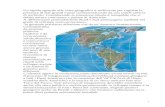

Vista aerea; le insulae e gli spazi vuoti non edificati

Interno di un'insula

Sempre il difficile rapporto con il contesto urbano, sta alla base della progettazione del quartiere ZEN (Zona Espansione Nord) di Palermo da parte del gruppo Gregotti, istituendo un colloquio con la natura e con la stratificazione storica del tessuto urbano.33 La griglia rigorosa, fatta di insul, ovvero, in un richiamo ad una tradizione costruttiva romana su cui si sviluppata la citt dei secoli successivi, una sorta di isolati, ciascuno composto da due edifici in linea paralleli sui lati lunghi, con i lati corti chiusi con testate pi alte, come delle torri, dando un'aria di citt murata, che si difende dalla natura e dalla disgregazione della periferia. La materia naturale viene dunque utilizzata come oggetto da collocare dentro il fatto urbano; un modo di procedere relazionato alla storia dell'architettura siciliana, per via dei rapporti che si creano con la natura, con la luce e con lo spazio libero.34 Pi controverso il rapporto della griglia con le preesistenze: il sistema rigido viene mano a mano adattato ma con le 3 preesistenze storiche vincolate dai Beni Culturali (Villa Mercadante, fondo Trapani e cortile Gnazziddi), il nuovo quartiere non riuscito a stabilire relazione alcuna, decretandone un lento decadimento -Villa Mercadante- o delegandone la cura, e conseguente salvezza, al rispetto reverenziale degli abitanti per alcuni scorci storici di campagna palermitana, -il caso delle pi fortunate fondo Trapani e piazzetta gnazziddi-.35

Anche nello ZEN, un'approfondita ricerca tipologica ha portato all'adozione di una variet molto ampia di tagli di alloggio, secondo diverse possibili esigenze degli utenti, da abitazioni minime per anziani ai piani rialzati, a simplex e duplex per famiglie numerose ai piani alti, variazioni tipologiche che si manifestano sui prospetti. Anche per quanto riguarda lo ZEN, la vicenda amministrativa, che si sviluppata nel corso del cantiere, stata pi che determinante, una catasta di errori su errori, a cominciare dall'esclusione fisica dei progettisti dal cantiere, per finire con la mancata realizzazione del centro servizi e delle pi elementari opere di prima urbanizzazione -la mancanza di luce, acqua e fognature, portate solo negli anni '90 da considerarsi come uno dei capitoli pi33 M. Tafuri, Storia dell'architettura italiana 1944-1985, Einaudi, Torino, 1986 [p.142] 34 F.Amoroso, S.Bisogni, V.Gregotti, H.Matsui, F.Purini, Quartiere ZEN a Palermo, Lotus International n9, 1975 [p.6] 35 A.Sciascia, Modernit dell'architettura, la questione del quartiere ZEN di Palermo, L'EPOS, Palermo, 2003 [p.122]

10

tristi della storia urbanistica italiana, se di urbanistica in questo caso si pu parlare- , la mancata piantumazione degli alberi, l'eliminazione degli impianti sportivi e dei laboratori artigianali36 37, che, per altro, erano pensati per coprire la mancanza dei servizi anche per gli altri quartieri di edilizia popolare circostanti. Inoltre, un ruolo decisivo lo ha giocato l'occupazione abusiva, effettuata con la complicit attiva del comune di Palermo38. Anche per lo ZEN si , a pi riprese, parlato di demolizione, come nel 1995, quando il quartiere fu raso al suolo sulla carta del PRG palermitano, contro il parere degli stessi abitanti del quartiere. Lo stesso Gregotti, provocatoriamente propose di farne tabula rasa per ricostruirlo fedelmente al progetto originario 39, salvo poi verificare personalmente la cura con cui gli abitanti, a dispetto delle avversit che erano stati costretti ad affrontare, mantenevano gli spazi comuni e quelli privati 40 (queste affermazioni riguardano le insul non occupate abusivamente ma abitate dai legittimi assegnatari). Stesso riscontro di Boeri 41 , che nota come, nonostante la mancanza dei servizi previsti dal progetto, le insulae fossero, proprio come nel progetto (sempre in riferimento ai lotti non occupati abusivamente), il luogo della socialit, una realt vivace di relazioni sociali vi si svolgevano; sebbene con una particolarit: rispetto all'origine completamente pubblica delle corti interne delle insul, liberamente accessibili dall'esterno e con carattere di elemento distributivo degli accessi alle singole scale, erano state privatizzate dagli abitanti, diventando, nella realt, degli spazi condominiali, ben tenuti. Una delle maggiori differenze dello ZEN con le altre esperienze qui presentate, e con gli altri interventi dei piani INA-Casa, prima, e IACP, poi, il ruolo del quartiere nella citt. Normalmente il nuovo quartiere, dotato di servizi propri, si configurava come un organismo isolato, si poneva come autosufficiente in una sorta di non rapporto con la citt, uno studio teorico posto nella periferia della citt: guardandone da lontano la vitalit, come nel caso del complesso del Monte Amiata; rifiutandola, come il Corviale; standone indifferentemente al lato; ignorandola, come il Villaggio Matteotti. In questo caso, il nuovo insediamento ha un'ambizione ben maggiore degli altri esperimenti: vuole essere un nuovo centro propulsore di Palermo, vuole esercitare un'azione sulla citt trasformando l'organismo isolato dell'INA-Casa nel centro di un nuovo meccanismo di dialogo tra la citt compatta, il centro, e le propaggini urbane42. Tra i progetti qui presentati, dunque, quest'ultimo , quindi, quello che presentava meno errori dettati da tentativi di trasposizioni utopistiche sul reale, peccando forse di troppa presunzione nel cercare di porsi come citt satellite che pretendesse di essere alternativa al centro storico, una citt autonoma e conclusa, come anche il Villaggio Matteotti43.

36 37 38 39 40 41 42 43

F.Dal Co, Storia dell'architettura italiana. Il secondo Novecento, Electa, Milano, 1997 [p.201] A.Sciascia, Modernit dell'architettura, la questione del quartiere ZEN di Palermo, L'EPOS, Palermo, 2003 [p.119] Vd nota 25 V.Gregotti, Racconti di architettura, Skira, Milano, 1998 [p.41] V.Gregotti, Visita allo Zen quartiere mostro di Palermo, La Repubblica, 3 agosto 1999 [p.28] S.Boeri, Palermo: le utopie sulla citt, Il Sole 24ore n328, 1998 [p.40] A.Sciascia, Modernit dell'architettura, la questione del quartiere ZEN di Palermo, L'EPOS, Palermo, 2003 [p.129] Vd paragrafo conclusivo

11

Conclusioni Sebbene tutti assolutamente ricchi di valide e positive intenzioni, questi progetti qui presentati possono essere considerati come falliti rispetto agli intenti. Per il caso del Villaggio Matteotti a Terni e del Rione ZEN di Palermo, l'imputato principale, responsabile del mancato corretto sviluppo delle aree, si pu trovare nell'amministrazione (la politica e la burocrazia in generale) che non ha saputo (voluto?) portare a termine il progetto cos come era previsto, ovvero senza i servizi che probabilmente avrebbero garantito una qualit diversa del quartiere (e purtroppo non si tratta solo di servizi essenziali come scuole, centro civico, ecc... ma delle opere di primaria urbanizzazione, come nel caso dello ZEN), sebbene non manchino elementi insiti nei progetti che abbiano aiutato l'innesco del degrado. Per quanto riguarda, invece, gli altri due casi qui studiati si pu parlare di un concorso di colpe. Infatti i progetti presentano delle criticit insite nell'idea stessa: quella dell'edificio citt, quella dell'unit d'habitation. Un modello probabilmente inapplicabile, perch visto come alienante, anche in una societ che nella sua sempre maggiore globalizzazione e standardizzazione (e forse essendone proprio queste le cause) va sempre pi alla ricerca di personalismo e di intimit, di caratterizzazione. Inoltre anche tali grandezze costituiscono un ostacolo fisico, quasi insormontabile a livello di gestione: basti pensare ai grandi condomini ed a quanto sia difficile la loro gestione. In tutti e 4 gli exempla qui analizzati si pu, per, trovare un filo conduttore, interessante spunto di osservazione critica, riguardo il fallimento degli spazi architettonicamente pensati e deputati alla socializzazione. Una possibile causa riscontrabile nella natura stessa di questi quartieri in quanto periferici. possibile che un modello artificiale (nel senso non dispregiativo del termine, ma solo in quanto creato da un unico progetto e non dalla successione storica degli eventi che hanno costruito le citt) di quartiere autonomo possa proporsi come modello alternativo per i suoi abitanti rispetto alla grande attrattiva costituita dal centro delle citt e tutto ci che essi possono offrire? Questa domanda andrebbe analizzata anche considerando alcuni aspetti che caratterizzano soprattutto la citt di Milano, per la sua particolare conformazione di citt saldata alla sua cintura urbana, fatto che avviene in misura minore altrove. I centri urbani, comuni autonomi, della cintura milanese, per quanto appunto entit a s stanti, dotate di propri servizi e di tutti i quelli necessari, nonostante ci, da quando avvenuta la saldatura al tessuto urbano della citt e l'aumento della connessione con il centro di Milano hanno cominciato a vivere una sorta di senso di inferiorit (soprattutto per quanto riguarda gli spazi di aggregazione sociale) rispetto al capoluogo, una sorta di relazione di dipendenza che li porta ad essere i quartieri oltre la periferia, dotati di propri spazi che non possono per avere un pieno sviluppo per via della preponderante attrattiva della grande citt, che viene vista come qualcosa di qualitativamente superiore (a volte non senza pregiudizio) rispetto a ci che pu offrire il proprio comune. Sussistendo una tale dinamica a livello macro, questa si verificata a livello micro anche per questi 4 exempla, dove forse le aspettative per la funzione dello spazio dedicato alla socializzazione (sebbene incompleto o non realizzato o realizzato male) si possono giudicare esagerate rispetto alle realt dei luoghi, tenendo in conto, appunto, la grande attrattiva che il centro della citt ha sui quartieri periferici. Questo un aspetto socio-antropologico che ha portato a quello che pu essere considerato un fallimento architettonico in molti casi di architettura di quegli anni, soprattutto nel milanese, dove architetti come Guido Canella tentano di installare

12

nell'hinterland dei condensatori sociali multifunzionali44, che ci si pu rendere conto con una breve visita di come siano considerabili utopie progettuali che non tengano in conto la vera realt sociale, sebbene su questa affermazione di possa aprire un dibattito sul ruolo dell'architetto e della sua attivit come promotore se non fautore di una nuova societ. L'aspetto che si dimostra dunque davvero fallimentare proprio quello degli spazi pubblici, per colpa s delle mancate o parziali realizzazioni ma anche per motivi progettuali. Ad esempio nel Villaggio Matteotti, il concetto della divisione dei percorsi si rivela fallimentare, nel momento in cui i percorsi pedonali vengono sopraelevati e il piano terreno, il piano strada viene adibito a parcheggio. Questa la negazione stessa del concetto di citt, di villaggio, dove il piano strada il piano del passeggio, delle attivit. Ed Id infatti, i pedoni e gli abitanti, nel Villaggio Matteotti, si impossessano indebitamente del piano stradale lasciando vuoti i luoghi che al loro movimento erano stati deputati; tanto che risulta evidente il contrasto tra il Nuovo Villaggio Matteotti e la parte rimasta di villaggio rurale Balbo, del quale vengono utilizzati gli spazi dagli abitanti. Idem dicasi per anfiteatro, piazze e portici del Monte Amiata,del livello servizi del Corviale con, anche in questo caso, la rinuncia al piano stradale, e per quanto riguarda il quartiere ZEN, situazione pi simile a quella del Gallaratese.45 lo stesso Quaroni46 ad ammettere che ad intenzioni davvero nobili a livello teorico, non si riuscito a far corrispondere una realizzazione all'altezza, spesso andando oltre la realt possibile.47 In ogni caso, per tutti e 4 gli esempi (e per molti altri), la causa principale del fallimento rispetto alle previsioni progettuali ed ai nobili intenti, pu essere individuata nella lungaggine dei procedimenti burocratici ed amministrativi, negli iter complessi, contorti ed anche contraddittori dei vertici politici, con continui cambi di parere, leggi che vanno contro ad altre leggi, a volte confermando e a volte contraddicendo le decisioni gi prese ed i piani gi approvati in precedenza, se non nella totale negligenza nella realizzazione dell'infrastruttura necessaria per la realizzazione completa e funzionale di quanto deciso. Tutte queste cose hanno costituito (e continuano a costituire) il principale ostacolo ad un successo della progettazione urbano-architettonica, oltre che un criminale spreco di risorse. Per non entrare, poi, nel discorso degli appalti -sempre correlato alla politica- con storie di fallimenti di imprese, pi o meno pilotati, subappalti ecc... Anche Fiorentino, riguardo al suo Corviale dice: mi pare che un inquilino qua dentro si dovrebbe trovare bene, una volta che si chiuso in casa. La vera scommessa, che non fatta tanto sulla forma dell'architettura, quella sul modo in cui sar gestito Corviale e cio, tutta questa esperienza fatta di architettura e di gestione, come tutte le cose della citt48. Restano, comunque, come importanti esempi di ricerca sulla citt e gli spazi del costruito, per quanto riguarda l'edilizia popolare, che continuano e continueranno a dare vita a giudizi vari e discordi tra loro. Soprattutto nei numerosi ed eclatanti interventi che ogni tanto, specialmente in campagna elettorale, animano il dibattito politico con ipotesi di demolizione, commettendo un altro errore, ovvero non valutare attentamente tutte le soluzioni disponibili, anche di recupero, con il rischio di costruire in seguito qualcosa di simile, o di peggio. La letteratura, la cinematografia, la stampa, la politica tendono spesso ad esagerare le situazioni. Sarebbe sufficiente un recupero adeguato ed intelligente degli exempla perch i fallimenti si trasformino in successi (ostacoli amministrativi permettendo).44 M. Biraghi, Storia dell'architettura contemporanea II 1945-2008, Einaudi, Torino, 2008 [p.307]45 46 47 48 Per approfondire i singoli casi si vedano i relativi paragrafi F.Dal Co, Storia dell'architettura italiana. Il secondo Novecento, Electa, Milano, 1997 [p.180] L.Quaroni, La politica del quartiere, in Urbanistica n22 1957 Vd nota 24

13

BibliografiaAA.VV., Recuperacorviale, Edizioni Kappa, Roma, 2002 M. Biraghi, Storia dell'architettura contemporanea II 1945-2008, Einaudi, Torino, 2008 C. Conforti, Il gallaratese di Aymonino e Rossi, Officina Edizioni, Roma, 1982 F.Dal Co, Storia dell'architettura italiana. Il secondo Novecento, Electa, Milano, 1997 M.Fiorentino, La casa. Progetti 1946-1981, Edizioni Kappa, Roma, 1985 M.Grandi, A.Pracchi, Milano Guida all'architettura moderna, Zanichelli, Milano, 1980 V.Gregotti, Racconti di architettura, Skira, Milano, 1998 J.M. Montaner, Dopo il movimento moderno, Editori Laterza, 1996 A.Sciascia, Modernit dell'architettura, la questione del quartiere ZEN di Palermo, L'EPOS, Palermo, 2003 H. Shlimme, Il Nuovo Villaggio Matteotti a Terni di G. De Carlo. Partecipazione fallita e capolavoro di architettura. intervento al Convegno Patrimoni e trasformazioni urbane, Il Congresso AISU, Roma, Universit Roma Tre 24 giugno 2004. M. Tafuri, Storia dell'architettura italiana 1944-1985, Einaudi, Torino, 1986 AA.VV. Abitazioni nel Quartiere Gallaratese a Milano, L'architettura, cronache e storia, n266, 1974 F.Amoroso, S.Bisogni, V.Gregotti, H.Matsui, F.Purini, Quartiere ZEN a Palermo, Lotus International n9, 1975 S.Boeri, Palermo: le utopie sulla citt, Il Sole 24ore n328, 1998 M.Fiorentino, Mario Fiorentino a Corviale, 1982, trascrizione intervista di B.Regni e M.Thiery, Una visita guidata dieci anni fa, Groma n2, 1993 R.Nicolini, Cartolina Corviale su PresS/Tletter n17, 2010 V.Gregotti, Visita allo Zen quartiere mostro di Palermo, La Repubblica, 3 agosto 1999 F.Purini, Corviale, casa dei linguaggi urbani, L'Unit, 16 dicembre 2001 F.Purini, Un chilometro di errori, Domus n886, 2005 L.Quaroni, La politica del quartiere, in Urbanistica n22 1957

14