Le nuove barriere alla coesione economica e sociale in Europa · che viene definita la convergenza,...

Transcript of Le nuove barriere alla coesione economica e sociale in Europa · che viene definita la convergenza,...

1

Le nuove barriere alla coesione economica e sociale in Europa

Intervento di Luciano Monti

Docente di Politiche dell’Unione Europea – LUISS Guido Carli

VII Ciclo di Seminari Europei e Tavole Rotonde “Dal Manifesto di Ventotene al Fiscal Compact”

Università della Calabria, Rende (CS), mercoledì 20 gennaio 2016

Desidero fare alcune brevissime considerazioni sull’attuale stato del processo di convergenza europea

per poi porre l’attenzione su quelli che ritengo essere i maggiori ostacoli a una sua piena realizzazione

nell’ambito dell’Unione Europea. Intendo iniziare con un esame dello stato odierno di integrazione delle

regioni europee, prendendo atto dell’interruzione del processo di convergenza, per poi concentrarmi sul

tema principale del mio intervento, enucleando quelle che reputo le principali barriere che si oppongono

ad uno sviluppo che, oltre ad essere sostenibile, deve anche necessariamente essere inclusivo.

Negli intendimenti originari, l’integrazione economica sarebbe stata raggiunta grazie alla rimozione degli

ostacoli alla libera circolazione nel mercato unico. In altri termini, la liberalizzazione economica avrebbe

condotto anche ad un diffuso benessere sociale. Successivamente, ci si è resi tuttavia conto che i problemi

di ritardo di sviluppo e le crisi di alcune delle aree della Comunità europea non si sarebbero risolti, ma

anzi aggravati, in un mercato aperto alla concorrenza e dunque soggetto a shock territoriali e a pressioni

esogene sempre più forti.

A fianco delle azioni dette di etero-correzione delle forze ostacolanti, della libera circolazione di merci,

persone e servizi, hanno dunque preso il via i primi strumenti di etero-compensazione, rivolti cioè a

sostenere economicamente programmi di investimento indirizzati a ridurre le cause strutturali del ritardo

accumulato dalle aree o dalle fasce di popolazione in difficoltà. Questo nuovo approccio ha dato vita a

quella che è stata definita la politica di coesione economica e sociale e ai suoi principali strumenti: i fondi

strutturali o, usando la terminologia introdotta nella programmazione comunitaria 2014-2020, i fondi SIE

(fondi strutturali e di investimento europei).

Ferma è dunque la convinzione che lo sviluppo armonioso della Comunità, riducendo le disparità tra le

differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite, fosse un obiettivo al quale l’Unione Europea dovesse

mirare in senso globale, uniformando quindi i redditi imponibili, le strutture economiche e sociali, i

sistemi di welfare e le relazioni industriali a elevati standard, tali da assicurare un benessere diffuso ai

cittadini europei.

Per contro, l’abbandono delle valute nazionali, il massiccio allargamento ai paesi dell’ex blocco comunista

e a parte dell’area balcanica, nonché il sempre più rigoroso controllo della spesa pubblica e del deficit dei

bilanci nazionali, hanno provocato e provocano non pochi disagi sia alle regioni maggiormente in

2

difficoltà, bisognose di politiche redistributive, sia ai governi impossibilitati ad attuare politiche di

sostegno o di protezione autonome. Le prime rese vane dai vincoli di bilancio imposti e dalla necessità di

fronteggiare la crisi mediante ulteriori tagli alle spese degli enti locali, e le seconde non coerenti con la

concorrenza e il regime degli aiuti di Stato (trasferiti alla competenza esclusiva della Commissione UE).

L’allargamento ad Est, inoltre, ha scavato un ulteriore solco in tema di divario territoriale. Con la tornata

di adesioni degli inizi dell’attuale secolo, l’Europa si è ritrovata con quasi cinquecento milioni di abitanti,

ma con un Pil aumentato di soltanto il 5%.

La fase recessiva avviatasi nel primo decennio di questo secolo ha aperto un ulteriore solco, questa volta

non tanto sulla linea Est-Ovest, quanto su quella Nord-Sud, con numerosi paesi dell’area mediterranea

chiamati a fronteggiare vere e proprie emergenze sociali, generate dal crollo della domanda interna, lo

smantellamento di una consistente componente del tessuto produttivo e le restrizioni al credito.

Da decenni si dibatte dunque sulla strategia volta a ridurre le principali vecchie e nuove cause che si

frappongono alla convergenza verso una piena integrazione. Questa cause vengono definite cause

strutturali di ritardo di sviluppo o ostacoli alla crescita di primo livello. Queste ultime rallentano quella

che viene definita la convergenza, cioè una crescita delle aree in ritardo di sviluppo maggiore rispetto alla

media comunitaria e tale da recuperare il gap iniziale. Cause che spesso, se non rimosse, possono non

solo precludere la crescita prevista, ma addirittura rallentarla a livelli inferiori di quella della media

comunitaria e accrescere la fragilità di un territorio in presenza di turbolenze generate da fattori

macroeconomici globali.

In tali ipotesi si assiste a un aumento del divario tra la regione colpita e la media nazionale di riferimento.

Tale fenomeno è detto di deriva o divergenza e contribuisce nel tempo ad aumentare le disparità fra le

diverse regioni.

La deriva non misura il livello di arretratezza di una determinata regione, ma il suo negativo scostamento

dalla media marginale di riferimento a livello nazionale o a livello europeo. In sostanza, si assiste a un

fenomeno di deriva anche nell’ipotesi di crescita dei principali indicatori (Pil e tasso di occupazione) se

tale crescita risulta essere inferiore in un dato periodo a quella della media del paese di appartenenza.

I dati Eurostat del 2013, che fotografano la ricchezza generata nelle 272 regioni dell’Unione Europea, non

lasciano dubbi in merito all’inefficacia della politica regionale europea adottata e segnano la profondità

della ferita inferta dalla recessione che ha colpito e colpisce molte aree dell’Europa.

A prescindere dall’abisso che intercorre tra la regione bulgara più povera dell’Europa, con 9.400 euro/PPS

(potere di acquisto standard) annui pro capite (pari a meno del 35% del Pil pro capite della media degli

europei), e la regione di Londra, con 86.400 euro/PPS (cioè quasi dieci volte la citata regione bulgara),

oltre la metà delle regioni italiane si trova al di sotto della suddetta media europea.

3

L’Italia arretra su tutti i fronti e, mentre prima della crisi alcune regioni italiane del Nord entravano nella

top ten delle regioni maggiormente sviluppate, ora per ritrovare una regione nostrana bisogna scendere

al ventunesimo posto (provincia di Bolzano, con 39.000 euro/PPS), mentre la Lombardia (35.700

euro/PPS) è scesa al trentesimo posto.

Il divario regionale nel nostro paese è tuttavia ampio e le regioni “più ricche” possono contare su un Pil

pro capite più che doppio rispetto a quello dei cittadini delle regioni meridionali. È vero che in termini

assoluti tale divario (21.200 euro/PPS, cioè la differenza tra il reddito nella regione più ricca e il reddito

nella regione più povera) è inferiore a quello registrabile in Germania (29.600 euro/PPS), ma quest’ultimo

interseca livelli di reddito ben differenti. I divari interni in Italia sono ben superiori a quelli di Grecia,

Spagna e (se escludiamo Parigi) anche della Francia.

Tra i fanalini di coda, tutti oltre la 220^ posizione, Calabria (con 15.100 euro/PPS, pari al 57% della media

europea) Puglia, Sicilia, Basilicata e Campania (queste ultime due al 69% della media europea).

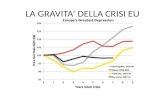

Come noto, il Parlamento europeo, con la risoluzione 2013/2008 INI del 3 febbraio 2014, prendeva atto

di come la crisi economica avesse provocato una inversione nel processo di convergenza, ponendo così

fine a un lungo periodo in cui le disparità tra regioni europee – in termini sia di Pil pro capite sia di tassi

di disoccupazione – continuavano ad assottigliarsi. Fra il 2000 e il 2008 le disuguaglianze a livello regionale

in termini di Pil pro capite erano, infatti, costantemente diminuite, fino ad arrestarsi nel 2009. La forbice

della disuguaglianza tra regioni europee ha però ripreso ad allargarsi nei due anni successivi. Per contro,

le risorse pubbliche sia a livello degli Stati membri sia dell’UE sono diventate più limitate. In più, la crisi

del debito sovrano in diversi Stati membri ha spinto molte autorità nazionali ad attuare le necessarie

riforme strutturali, tagliando talora la quota di cofinanziamento dei Fondi strutturali e del Fondo di

coesione.

Il contestuale ridimensionamento dei piani di investimento pubblico nei vari comparti dell’economia ha

conseguentemente contribuito a rendere più “leggera” la politica regionale europea, orfana del sostegno

di misure nazionali di etero-compensazione (sacrificate, come appena ricordato, per rispettare i patti di

stabilità e non rifinanziate per ridurre il sempre maggiore debito pubblico).

Come rimarcato nella Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale curata dalla

Commissione europea nel 2014, tra il 2008 e il 2013 gli investimenti pubblici in tutta l’UE sono diminuiti

del 20%; in Grecia, Spagna e Irlanda il calo ha sfiorato il 60%.

I risultati di questo stato di cose stanno sotto gli occhi di tutti e l’effetto deriva si è fatto sentire non solo

sulla caduta dei Pil delle regioni con le economie più fragili, ma anche sulle fasce di popolazione e sulle

generazioni più a rischio. Si tratta di dati tristemente noti, che non risparmiano neppure i giovani con

laurea. È a questo punto opportuno affrontare anche l’altro aspetto del divario, dunque, quello che

colpisce alcune fasce di età.

4

Le rilevazioni dell’International Labour Organization (ILO) rese note all’inizio del 2013 confermano che a

esser maggiormente colpiti sono stati i giovani dei paesi più sviluppati. Mentre nel decennio 1998-2008

il tasso di disoccupazione giovanile era sceso del 12%, nel corso della crisi (dati 2008-2012) lo stesso è

risalito di 4,8 punti percentuali. Questo è semplicemente il dato aggregato, vedremo come in alcuni paesi

l’ascesa del tasso sia ben più significativa.

In controtendenza, invece, i paesi del Sud-Est asiatico e pacifico, che nello stesso periodo registrano un

calo della disoccupazione giovanile di 1,4 punti percentuali. I giovani beneficiano della globalizzazione,

ma non quelli europei.

La persistenza di alti tassi di disoccupazione giovanile, per gli analisti dell’ILO, sta modificando

radicalmente l’attitudine al lavoro delle nuove generazioni occidentali. Tale prolungata crisi del mercato

del lavoro, osservano, spinge la corrente generazione dei giovani ad essere meno selettiva nella tipologia

di offerta di lavoro da accettare, accontentandosi spesso di lavori precari, a tempo parziale, sottopagati

o sottodimensionati rispetto alle competenze acquisite.

Questo elemento non è da sottovalutare, in quanto la diversa attitudine, che conduce ad accettare anche

posizioni lavorative non in linea con le proprie competenze e aspirazioni, nel medio-lungo periodo

contribuisce a ridurre il tasso di competitività delle imprese che non sfruttano appieno il potenziale delle

loro risorse umane. Ciò avviene per la costante dissipazione di conoscenze acquisite dai giovani, che,

accettando di lavorare in funzioni sottodimensionate, finiscono per perdere le competenze originarie.

I paesi che alla fine del 2014 registravano la percentuale di giovani disoccupati più elevata erano tutti

quelli mediterranei, in testa Spagna (con oltre il 53%) e Grecia (con oltre il 50%), seguite da Croazia (con

oltre il 45%) e Italia (con oltre il 43%).

Un rapporto di Eurofound del 2013 (la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita

e di lavoro e organismo dell'Unione Europea), basato su dati Eurostat, mette inoltre l’accento

sull’incremento dei giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), cioè coloro che non

frequentano un percorso scolastico, un corso di formazione professionale né risultano occupati in Europa

dall’inizio della crisi.

Nel 2008 i NEET tra i 15 e i 24 anni erano l’11%, mentre quelli tra i 25 e i 29 anni erano il 17%. Tali

percentuali sono salite nel 2011 rispettivamente al 13% e al 20%, per un totale complessivo di ben 14

milioni di giovani. L’incremento maggiore si è registrato in Spagna, Italia, Irlanda e Bulgaria.

Se si mettono in relazione il livello educativo e lo status di NEET si nota come, prendendo sempre in

esame il paese più colpito, cioè l’Italia, la metà di questi ultimi presenta un livello d’istruzione che nella

classificazione ISCED (International Standard Classification of Education) va da 0 a 2, ossia dalla scuola

dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado (in passato scuola media inferiore). Un’altra ampia

fetta di NEET, pari a quasi il 45%, è nella fascia educativa 3-4 (scuola secondaria di secondo grado e post-

5

secondaria). Invece, i NEET con istruzione terziaria (laurea triennale, laurea magistrale e dottorato di

ricerca), corrispondenti alla categoria 5-6 della classificazione ISCED, sono meno del 5%.

Questo fenomeno è da ricondurre alla originaria concentrazione delle risorse nei bacini di impiego

maggiormente colpiti dalla recessione, che assorbono tradizionalmente manodopera meno qualificata

(settore delle costruzioni e manifatturiero non tecnologico); meno, a mio avviso, alla minore flessibilità

delle risorse con bassi livelli di scolarità.

La persistenza di un alto numero di NEET riduce, dunque, il capitale umano delle giovani generazioni.

Riprendendo una frase del premio Nobel per l’Economia Krugman: “vanno in fumo i programmi finalizzati

a garantire il futuro”.

Questo divario si ripercuote ovviamente anche sulla ricchezza in capo ai soggetti interessati e introduce

l’altro profilo del divario, quello generazionale, e il conseguente fenomeno detto del trascinamento della

ricchezza. In un recente lavoro del Servizio Studi di Banca d’Italia (del 2012, a cura di D’Alessio), dal titolo

emblematico Ricchezza e diseguaglianza in Italia, si nota come il rapporto (tra ricchezza e Pil, nds) sia

comunque all’incirca raddoppiato (un po’ meno, se si esclude il debito pubblico), segnalando che il nostro

paese ha in questi cinquant’anni “incrementato la propria ricchezza più di quanto abbia incrementato la

produzione”. Questo indicatore testimonia la crescente rilevanza delle condizioni patrimoniali rispetto a

quelle reddituali con evidenti impatti negativi sullo sviluppo e sull’uguaglianza sociale. “La ricchezza che

ci proviene dal passato è infatti oggi più rilevante di ieri in rapporto a quella che è possibile procurarsi

giorno dopo giorno con l’attività lavorativa e di impresa”.

La popolazione dei baby boomer (i nati tra il 1946 e i primi anni Sessanta, secondo la classificazione di

Howe e Strauss) invecchia e porta con sé la sua ricchezza, a danno della produttività del paese. In altre

parole, si sta affermando il principio che “chi ha avuto ha avuto e chi non ha mai avuto mai avrà”. Una

sorta di proiezione del passato per la quale se non sei stato non potrai essere: quasi una chiusura

autarchica di una generazione che ha saputo sfruttare al meglio (e secondo taluni anche troppo) una

congiuntura favorevole.

Il consolidamento e “trascinamento” della ricchezza, che permette agli attuali over 64 anni di registrare

una ricchezza familiare netta 1,5 volte superiore a quella degli omologhi ultrasessantenni della fine degli

anni Ottanta, spiegano innanzitutto l’attuale tensione sociale tra coloro che hanno incrementato il

proprio patrimonio e stanno per ritirarsi dal mondo del lavoro e coloro che devono costruirsi il loro

avvenire partendo da un reddito sempre più difficile da conseguire e senza sicurezza sociale.

Il menzionato fenomeno del trascinamento della ricchezza chiarisce a livello macroeconomico il motivo

per cui i fondamentali di un paese come l’Italia continuino a essere solidi, ma anche la causa della perdita

di competitività del sistema paese e relativa offerta delle imprese nel mercato globalizzato. Spiega anche

perché la domanda interna, soprattutto di beni durevoli, continui a rimanere molto bassa.

6

I fondamentali sono solidi perché la ricchezza media pro capite rimane elevata e anche la propensione al

risparmio, grazie, come detto, alla concentrazione delle risorse in capo agli over 64 anni. La competitività

invece si abbassa a causa del mancato turnover nelle aziende e dell’assenza di forze giovani in grado di

assicurare quella spinta innovativa di cui le imprese sempre hanno bisogno. La domanda interna è bassa

perché i giovani, che avrebbero una maggior propensione al consumo di beni durevoli (la casa in primis),

non hanno le risorse economiche per acquistarli.

Il problema del trascinamento e della concentrazione della ricchezza non è però solo economico, ma

anche sociale, con l’emergere di sempre più forti diseguaglianze. In Italia, i dieci individui più ricchi

posseggono una quantità di ricchezza che è all’incirca equivalente a quella dei tre milioni di italiani più

poveri. La disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza è dunque più pronunciata di quella sul

reddito.

Una prima considerazione, quindi, è che la generazione europea dei baby boomer ha preferito

consolidare la propria ricchezza nel breve periodo piuttosto che porre le basi per una ricchezza futura,

generata da una politica industriale che mantenesse alto il livello di competitività dell’offerta aggregata

e un sistema previdenziale maggiormente in linea con le attuali dinamiche demografiche. Se a questi fatti

si aggiunge, per quanto concerne l’Italia, anche il lungo periodo di iperinflazione degli anni Settanta, si

può concludere affermando che non solo la generazione dei baby boomer ha ipotecato il futuro (degli

altri), ma ha anche bruciato la ricchezza delle generazioni precedenti (la cosiddetta generazione silent,

cioè i nati prima della fine della seconda guerra mondiale), molti dei quali oggi possono contare su

pensioni inferiori al minimo necessario per la sussistenza.

In sostanza, quella generazione che si è fatta artefice dell’accelerazione del processo di integrazione

europea, avrebbe di fatto cancellato un presente, minando le basi per un futuro di speranza. Ora si

introducono i vincoli di bilancio, ora si impone l’austerità, ora si parla di economia sostenibile, ora si

modificano i sistemi previdenziali, ora si cambiano le regole.

Se si considerano gli individui con i redditi più bassi, quelli cioè con maggiori rischi di precipitare nella

spirale della povertà o addirittura nella grave deprivazione materiale, ancora una volta si può rilevare

come siano le fasce più giovani a essere le maggiormente esposte, cioè la fascia di età compresa tra 0 e

17 anni e quella compresa tra i 18 e i 24 anni.

In conclusione, tutti questi dati confermano l’esistenza di una profonda frattura intergenerazionale in

Italia, analogamente ad altri paesi con un alto indice di disuguaglianza come il Regno Unito, gli Stati Uniti

d’America e il Giappone.

Superfluo dire che generalmente le criticità rilevabili a livello territoriale coincidono in larga parte con

quelle a livello generazionale. Sono a rischio le giovani generazioni proprio nelle regioni in ritardo di

sviluppo e alla deriva dal processo di convergenza europea.

7

Fatte queste considerazioni, gli ostacoli, o meglio, i muri che si frappongono alla strada per una corretta,

virtuosa e piena integrazione non sono solo economici e sociali. Se, infatti, da un lato una elevata

disuguaglianza intergenerazionale comporta uno stato di disagio e una maggiore fragilità delle

generazioni più colpite dalle crisi e dai periodi di recessione, dall’altro lato mina la sostenibilità della

crescita nel suo complesso.

Non è solo rilevante il denunciato gap e tra due o più generazioni, ma anche la deprivazione dello stock

di capitale umano, qualora, come nel nostro caso, a risultare pregiudicate siano le generazioni più giovani

e quelle a venire; colpiti non solo i Millennials, ma anche i loro figli. Dunque, se è vero che con

l’introduzione del mercato unico sono state abbattute molte delle barriere citate nei paragrafi

precedenti, sussistono ancora altre barriere che potremmo definire culturali ed etiche.

È il problema della mobilità sociale. Gli studi sulla mobilità sociale sono stati condotti seguendo

prevalentemente due approcci: quello sociologico e quello economico. Il primo correla la posizione

sociale raggiunta con l’occupazione svolta e tende dunque a rilevare la cosiddetta mobilità sociale. Il

secondo identifica invece la posizione sociale mediante indicatori di reddito.

Gli studiosi hanno così classificato le principali occupazioni in cinque categorie: i dirigenti e i

professionisti; gli imprenditori; i colletti bianchi; i colletti blu; gli artigiani e i commercianti. Rilevando le

occupazioni di padri e figli è individuato così il grado di mobilità sociale di una determinata società.

Un altro metodo utilizzato per verificare quella che viene anche definita la riproduzione delle

disuguaglianze è stato quello di analizzare i rispettivi (tra padre e figlio) livelli di istruzione, ritenendo

quest’ultima lo strumento più efficace per garantire la mobilità sociale e ridurre la persistenza interge-

nerazionale delle disuguaglianze nei redditi e negli status socioeconomici.

Infine, seguendo un approccio socio-psicologico, sono stati presi in esame le motivazioni/opportunità che

spesso conducono i figli a intraprendere la carriera dei padri. Non si tratterebbe in questo caso di sola

trasmissione di capitale (si pensi all’azionariato di una impresa), ma anche il trasferimento di capitale

umano e di relazioni sociali. Un fenomeno, quello della mobilità, o meglio della immobilità sociale che,

con qualsiasi approccio lo si voglia studiare, mostra sempre il suo lato oscuro, cioè quello della

ineguaglianza generazionale. Le analisi compiute mettono in luce come tale fenomeno sia

particolarmente intenso in Italia. In particolare, il reddito da lavoro avrebbe pochissima mobilità sociale

e il nostro paese è secondo in questo solo agli Stati Uniti.

A voler mettere in relazione tale fenomeno con l’indicatore di Gini (l’indicatore che misura il grado di

disuguaglianza in seno a una società), ci si rende conto di come vi sia una diretta relazione tra i due

aspetti: tanto minore sarà la mobilità sociale tanto maggiore sarà l’ineguaglianza.

È questa la più convincente risposta a coloro che difendono i loro privilegi maturati negli anni, sostenendo

di rappresentare, grazie a tali risorse, quell’efficace ammortizzatore sociale per le giovani generazioni.

8

L’esito delle ricerche sulla mobilità generazionale, infatti, dimostra come l’aiutare i propri figli o nipoti

spesso determina maggiore disuguaglianza e non benessere diffuso, perché ad affermarsi saranno coloro

che contano su un determinato patrimonio familiare (economico e relazionale) e non i più meritevoli e

capaci. Ciò a danno della competitività del sistema paese e in ultima istanza della collettività.

Un secondo ostacolo è di natura finanziaria. Le misure lanciate dalla BCE volte a generare maggiore

liquidità nel sistema creditizio e a rilanciare le esportazioni dei prodotti delle imprese europee si devono

confrontare anche con le peculiarità di ciascun paese, la struttura delle sue imprese e il sistema creditizio

locale. Per quanto concerne l’Italia, colpita da una recessione che ha minato non solo il tessuto

economico, ma anche quello sociale, la questione è capire se e quanto il quantitative easing possa avere

effetti positivi sulle categorie più colpite dalla recessione: le famiglie giovani e le micro e piccole imprese.

Per quanto concerne le imprese, il rapporto della BCE sulle condizioni di credito nell’ultimo quadrimestre

del 2014 segnala un calo delle restrizioni al credito, generato in particolar modo da una riduzione dei

costi di accantonamento per rischi, in particolare sui bilanci delle banche in Italia e Francia. Tale riduzione

viene attribuita alla maggiore liquidità dei sistemi bancari e dunque, se questa analisi fosse confermata,

il quantitative easing dovrebbe ulteriormente spingere al ribasso tali costi e quindi generare un ulteriore

allentamento delle condizioni di credito alle imprese; allentamento che potrebbe fare ripartire la

domanda di credito a sostegno di nuovi investimenti. Rimane, tuttavia, il fatto che questa analisi è basata

sulla media delle imprese italiane e non sulla mediana e quindi non tiene conto della grande maggioranza

delle micro e piccole imprese che continuano a soffrire del credit crunch e che probabilmente non

potranno godere degli attesi benefici sulle esportazioni di prodotti italiani extra UE, in quanto non in

grado di internazionalizzarsi. Si deve infatti ricordare che di 425.000 imprese manifatturiere italiane,

soltanto 88.000 si dichiarano esportatrici, ma poco più della metà lo fa regolarmente e di queste solo una

piccola parte sono micro imprese.

Inoltre, la spinta valutaria potrà esplicare i suoi effetti nei settori più competitivi del sistema paese, dove

negli anni scorsi si sono già registrati incrementi più significativi delle esportazioni, come il settore delle

bevande, alimentari, farmaceutica e metallurgia, mentre rischia di essere ininfluente nei settori più

penalizzati, come il settore del mobile e dell’abbigliamento.

Una attenzione particolare va data inoltre alle difficoltà di accesso al credito da parte degli under 35 anni.

Analizzando la quota delle famiglie con mutui per caratteristiche del capofamiglia, si nota come, in

particolare nel Nord-Ovest del paese, vi sia stato un calo dal 2005 al 2009 di oltre il 10% dei nuclei familiari

under 35 anni titolari di mutuo. Variazioni negative si evidenziano anche nel Centro Italia, mentre in

leggera controtendenza sarebbe solo il Sud, dove però gli impegni sono molto più bassi. Questi dati

trovano conferma anche nella qualità delle abitazioni e in quella che viene definita la “carriera abitativa”;

ancora una volta la fascia più colpita dal disagio abitativo è quella tra i 18 e i 24 anni.

9

Analoghe indicazioni emergono dall’esame dell’incidenza del servizio al debito rispetto al reddito, in

quanto sono gli under 35 a essere molto prossimi alla soglia di insostenibilità del 30%. Le maggiori

variazioni nel quinquennio in esame si registrano proprio nella fascia di età più giovane, con incrementi

della percentuale di indebitamento del 7,6% al Centro e del 5,2% nel Mezzogiorno.

Afferente alla carriera abitativa è anche la bolla immobiliare che ha preceduto la fase recessiva.

Interessanti spunti emergono dalle ricerche condotte a partire dal 2005 da Equalsoc (Economic Change,

Quality of Life and Social Cohesion), un network di ricercatori attivi sul versante della coesione sociale,

finanziato con fondi comunitari nell’ambito del VI Programma quadro europeo di ricerca e sviluppo. I

risultati sono stati raccolti in un rapporto pubblicato e presentato nell’ottobre del 2009. Tra questi merita

un accenno l’esame della trasmissione per successione o donazione o acquisto delle abitazioni.

Partendo dalla constatazione che le abitazioni sono la componente principale della ricchezza delle

famiglie italiane, si è osservato che l’accesso alla casa di proprietà può avvenire in vari modi: mediante

un acquisto di una unità abitativa subito dopo aver lasciato la famiglia di origine o dopo un primo periodo

di affitto, oppure subentrando nella proprietà a un genitore mediante donazione o eredità.

A parte queste due ultime e scontate ipotesi, i ricercatori rilevano come anche le altre scelte sarebbero

influenzate dalla provenienza familiare e dal reddito di quest’ultima. In ogni caso, dunque, l’accesso alla

proprietà di unità abitative sarebbe influenzato dal ruolo sociale della famiglia di origine; una vera e

propria carriera abitativa come sopra ricordato.

Si tratta di valutazioni che oggi più che mai divengono rilevanti, stanti le grandi difficoltà da parte dei

giovani ad accedere all’acquisto di una nuova abitazione, in considerazione sia della restrizione del

credito per i lavoratori precari sopra richiamata, sia del prezzo delle abitazioni, che non ha accompagnato

la discesa del Pil e dei redditi mediani. Soprattutto per quanto concerne il nostro paese, è possibile parlare

di due Italie, quella dei proprietari di casa e quella di coloro che sono in affitto o stanno ancora

provvedendo al servizio al debito contratto con il mutuo immobiliare, in maggioranza giovani.

A questo fenomeno si aggiunga anche il fatto che normalmente il venditore dell’unità abitativa è un

individuo maturo, mentre l’acquirente è una giovane coppia. In tale ipotesi, in considerazione del

ricordato boom dei prezzi delle abitazioni registrato sino a ridosso della recessione, si sarebbe assistito a

un ulteriore trasferimento intergenerazionale di ricchezza dalla giovane generazione a quella più matura.

La prima avrebbe acquistato casa a prezzi elevati e ora si ritroverebbe con un asset di ricchezza nella

migliore delle ipotesi depauperato e nella peggiore minacciato dal passaggio in contenzioso del mutuo

contratto.

Il fenomeno è diffuso. Un esempio drammatico relativo al mercato immobiliare ce lo fornisce il caso

dell’Inghilterra. Analizzando i dati disponibili per il 2009, si rileva come i proprietari di casa under 35 anni

avrebbero una ricchezza immobiliare lorda di 350 miliardi di sterline, gravata però da mutui ancora da

10

rimborsare per 280 miliardi di sterline e dunque una ricchezza netta di “soli” 70 miliardi di sterline.

Immaginando che dall’avvento della crisi i prezzi delle unità abitative siano scesi del 20%, in questo

momento i giovani inglesi proprietari di casa sarebbero pressoché nullatenenti e rischiano, con l’andare

degli anni, di avere una ricchezza negativa, cioè un deficit.

Un altro nuovo ostacolo consiste il quello che viene definito il digital divide. La maggior parte dei paesi

travolti dall’ondata innovatrice della digitalizzazione non è stata in grado di comprendere la portata del

fenomeno, limitandosi al rimodellamento delle proprie strutture produttive in linea con i nuovi standard

proposti. Questo è sicuramente il caso dell’Italia che, sebbene fino al 1999 fosse in linea con la media

europea degli investimenti nel settore, a partire dai primi anni Duemila si è ritrovata indietro a causa

della sua incapacità di comprendere la rivoluzione in atto. L’avvento dell’era digitale ha paradossalmente

generato una ulteriore marginalizzazione di questi territori già periferici. Molta dell’attuale economia

poggia sulle piattaforme abilitanti a banda larga, in grado di annullare le distanze e di rendere possibili

attività, occupazioni e trasferimenti di conoscenza sino a pochi anni fa semplicemente inconcepibili.

Tuttavia, la stessa piattaforma, base e fondamento dell’economia della conoscenza e della fruizione dei

servizi primari (dalla sanità all’istruzione telematiche), se non estesa a tutti i cittadini, diviene essa stessa

fattore di esclusione.

Così i piani digitali per l’introduzione della banda ultralarga rischiano di spingere nell’ulteriore baratro

della deriva le aree che non possono contare neppure sulla connessione di base. Quello che è stato

definito il digital divide assume in Italia proporzioni rilevanti se si pensa che nelle regioni del Centro-Nord

tra il 65% e il 75% delle famiglie accedono regolarmente a internet da casa, mentre nelle regioni del

Mezzogiorno non si raggiunge il 63%, con tassi superiori solo a quelli registrati nelle più arretrate regioni

di Romania, Bulgaria e Portogallo (Eurostat 2013).

Anche in questo caso, inutile dirlo, le regioni in ritardo di sviluppo presentano spesso significativi livelli di

arretratezza delle infrastrutture immateriali. Se si prende ad esempio la provincia di Cosenza, a una buona

dotazione stradale e ferroviaria (superiore alla media nazionale) non fa riscontro la dotazione di reti per

le telecomunicazioni (60% della media nazionale e della media delle altre province del Mezzogiorno)

(Atlante della competitività delle province e delle regioni 2012). Le sofferenze bancarie a Cosenza (cioè il

rapporto tra sofferenze e impieghi) posiziona inoltre tale città sopra la media della Calabria e la media

del Mezzogiorno (Atlante della competitività delle province e delle regioni 2014).

Il ritardo non ha riguardato semplicemente il settore pubblico, che non ha adeguato in tempi ragionevoli

le normative e non è stato in grado di comunicare con i nuovi strumenti, ma anche il settore privato, che

nella maggior parte dei casi non ha avuto la prontezza di introdurre all’interno del proprio modello di

business innovazione e tecnologia. Questo deficit è riscontrabile soprattutto in molte PMI che faticano a

11

mantenere competitività, anche a causa del divario digitale che le mette in una situazione di netto

svantaggio rispetto ai concorrenti presenti sul mercato nazionale e non.

Secondo le stime di Confindustria Digitale, l’83% delle piccole e medie imprese fallite nel 2013 non aveva

un sito internet, dato che mette chiaramente in luce quale sia il livello medio di arretratezza delle imprese

italiane e quanto il fattore di ritardo digitale possa influire sul gap della competitività. Se ne può allora

dedurre che il ritardo infrastrutturale sopra menzionato ha un pesante effetto sulla competitività del

sistema paese, soprattutto in una realtà come quella italiana, connotata da una massiccia presenza di

microimprese.

Infine, un ulteriore ostacolo che contribuisce ad acuire quello che è stato definito il generational divide è

sicuramente l’esistenza di forti reti di incolumità (safety nets). In L’europa è un’avventura, Bauman

scriveva: «La società moderna, avendo rimosso il fitto tessuto di comunità e corporazioni che un tempo

definivano le regole di protezione e vigilavano sulla loro applicazione, per rimpiazzare tale rete con

l’obbligo individuale dell’auto assistenza e dell’autosoccorso, è stata costruita sulle sabbie mobili della

contingenza: l’insicurezza e il timore di un pericolo diffuso sono endemici in tale società. Come per ogni

altra trasformazione moderna, anche in questo caso l’Europa ha avuto un ruolo di battistrada. Essa ha

dovuto anche affrontare per prima le conseguenze impreviste, e perlopiù insane, del cambiamento».

Quindi il crollo di queste reti protettive e del senso di sicurezza che le stesse assicuravano, se da un lato

apre grandi spazi di libertà a coloro che sanno cogliere le opportunità di globalizzazione, dall’altro genera

in molti individui, cioè la maggioranza, la sensazione che tali spazi siano inaccessibili. La conseguenza è

un diffuso senso di impotenza e il timore di essere inadeguati.

Questa non è la sola conseguenza sociologica dell’affermarsi di tale incertezza. Un ulteriore effetto è

l’assunzione, da parte di coloro che si sono conquistati tale sicurezza (i baby boomer), di pratiche difensive

delle loro prerogative. In altre parole, si sta assistendo all’arroccamento di una generazione, la prima

colpita da questa ondata di insicurezza, a danno delle successive. Queste ultime, nate già in un clima di

incertezza, danno a tale condizione un valore minore, e sono, per così dire naturalmente assuefatte.

Questo fenomeno potrebbe spiegare la altrimenti incomprensibile inazione dei giovani alla situazione di

divario generazionale venutasi a creare e la scarsa propensione a immaginare un futuro per sè e per gli

altri.

Voglio concludere con un ostacolo tutto italiano: il costo dei lacci e lacciuoli. La stima dell’impatto

economico degli adempimenti fiscali sulle imprese italiane ha come punto di partenza l’analisi, condotta

in una ricerca della Fondazione Bruno Visentini alla quale ho partecipato, della complessità e della

frequenza degli adempimenti stessi relativi a ciascun tributo. L’assunto di base è che il tempo per evadere

gli adempimenti impiegato dalle risorse interne alla azienda, ai suoi vari livelli, da quello esecutivo a

quello dirigenziale, è stato sottratto ad altre attività. In sostanza, quindi, la valorizzazione di queste risorse

12

permette di determinare una sorta di “tributo occulto” gravante sulla competitività delle aziende italiane,

in particolare quelle piccole e medie, oggetto di questa indagine. Non sono state prese in considerazione

le eventuali spese per gli spostamenti, copie o altre spese vive sostenute per effettuare l’adempimento.

I dati presi come riferimento sono relativi ai costi medi orari per il personale dipendente da imprese

dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti, relativi all’anno 2013, e sono forniti

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei

Rapporti di Lavoro - Divisione IV. Non sono dunque stati presi in considerazione nel computo gli aumenti

contrattuali per il periodo 2013-2015 disposti dal citato CCNL.

Il risultato conduce a stimare un costo interno medio per azienda (CIM) di 15.156 euro annui.

L’approfondimento, mediante la somministrazione dei formulari alle figure chiave ha, inoltre, permesso

di modulare meglio la quantità e la complessità dell’adempimento in ragione della dimensione aziendale.

A tal fine, considerata la media pro capite del costo per gli adempimenti campionati, si è proceduto a

verificare lo scostamento delle singole classi da tale media, riparametrando poi l’intero costo del paniere

degli adempimenti. Fatto 100 la media dei costi interni dichiarati dai rappresentanti aziendali, si è

attribuito un punteggio di 39,7 alle micro imprese, 112,1 alle piccole imprese e 148,2 alle medie imprese,

da applicare al CIM soprarichiamato, determinando così il costo interno medio per classe di azienda (CIC).

Quest’ultima attribuzione ha in sostanza confermato l’analisi effettuata sugli adempimenti, e cioè che

con l’aumento della dimensione aziendale aumenta anche il tempo e la complessità richiesta per svolgere

i singoli adempimenti. In questa sede, naturalmente, si è voluto rilevare il costo dell’adempimento in

valore assoluto e non in percentuale sui ricavi aziendali. Probabilmente quest’ultima analisi condurrebbe

ad una conclusione differente e di segno opposto. Questo parametro è stato dunque utilizzato per

attribuire il “tributo occulto” all’universo delle imprese italiane rilevato per le rispettive classi

dimensionali.

Il passo finale è stato quello di applicare i CIC alla base dati Istat disponibili, ricavandone i relativi valori

assoluti. L’universo di PMI considerate è stato quindi di 4.233.822 micro imprese, 191.430 piccole

imprese e 22.039 medie imprese. Per le prime è stato stimato un costo interno di 6.012,90 euro, per le

seconde un costo di 16.991,97 euro e per le ultime 22.463,12 euro.

Proiettando questi costi sull’universo delle aziende Italia si realizza che i costi annui stimati per il 2011

ammontavano a circa 29,1 miliardi di euro, di cui 25,4 gravanti sulle micro imprese.

Una “zavorra” non di poco conto se si paragonano queste cifre a quelle che le imprese sostengono per

sostenere gli investimenti fissi.

Nel 2011 i lacci e lacciuoli rappresentavano il 9,31% degli investimenti fissi lordi, mentre nel 2013 la

percentuale era salita a 10,83%. In altre parole questo significa che oltre un decimo della capacità di

13

investimento delle aziende è trattenuta dagli oneri per gli adempimenti fiscali. Le stesse somme, se

parametrate al Pil, evidenziano una incidenza nel 2011 dell’1,84%, salita nel 2013 all’1,87%.

L’unico modo per superare tutti questi ostacoli è partire da una ridiscussione dei diritti acquisiti da una

generazione e da ciò che ne è stata l’espressione, che in chiave solidaristica permetta di sostenere nuove

e robuste politiche di sostegno all’economia, al lavoro e agli interventi in campo sociale, perché, come

afferma il dettato costituzionale dell’uguaglianza sostanziale: “È compito dello Stato rimuovere gli

ostacoli che di fatto limitano l'eguaglianza e impedisce agli individui di sviluppare pienamente la loro

personalità sul piano economico, sociale e culturale”.