12.Chemioter.gen

Transcript of 12.Chemioter.gen

Farmaci antibatterici, le classi,

i meccanismi d’azione e di resistenza batterica

I principi di base per la scelta dell’antibiotico più appropriato

L’uso di combinazioni di antibiotici

Il ruolo della chemioprofilassi

L’utilizzo inappropriato dei farmaci antibatterici

La penicillina, secondo Roberto Benigni

La penicillina! Lo sapete dove l’aveva nascosta la penicillina? Nella muffa.

Dice:” Dove la posso mettere che non la trovano?”

Una cosa importante come gli antibiotici! C’è gente che l’ha cercati per tutta la vita

“Eppure ci dev’essere gli antibiotici, o dove l’ha messi?”

“Hai guardato in cantina?”“Non ci sono”

Dio bono! Li poteva mettere sul comodino di Adamo.

“Adamo, se ti viene un’influenza, gli antibiotici sono l씓Grazie”

1877: Pasteur e Joubert notano che i microrganismi inibiscono la crescita del bacillo del carbonchio in urine

1936: la sulfanilamide è introdotta nella pratica clinica

1941: la penicillina è disponibile in quantità sufficienti per l’impiego clinico

1943: Waksman isola la streptomicina, attiva in infezioni resistenti alla penicillina

1942-45: si identificano cloramfenicolo e clortetraciclina1948: Duggar ottiene l’aureomicina. Negli anni ’50 si dimostra che questa è un derivato della tetraciclina, sostanza madre di una classe di antibiotici utili nella terapia di malattie batteriche e virali e delle rickettsiosi

Da allora scoperte numerosissime classi di antibatterici

Fleming osserva (1928) che una muffa ha invaso un disco di Petri e ha causato la lisi delle colonie di stafilococchi aureo. Prova sperimentalmente che il Penicillum notatum produce una sostanza con proprietà antibatteriche e non tossica per gli animali, ma non riesce a isolare il principio attivo da lui chiamato penicillinapenicillina

Florey e Chain (1936) riprendono il problema e dal 1940 le ricerche si intensificano sotto la spinta delle esigenze belliche

Chain mette appunto il metodo di purificazione e un chiarimento della struttura si ha nel 1943.

Nel 1948 Domenico Marotta infrange il monopolio anglo-americano della penicillina e chiama Chain a dirigere il Centro internazionale di chimica microbiologica presso l’ISS a Roma.

Gli antibatterici sono la classe di farmaci più impiegata:

Il 30% dei pazienti ospedalizzati è sottoposto ad 1 o più cicli di terapia antibatterica

I decessi per infezioni incurabili sono diventati molto rari

Gli a.b. sono la classe di farmaci più mal impiegata:

Non hanno azione antivirale ma il 50% dei pazienti con infezioni virali del tratto respiratorio è trattato con un ciclo di terapia antibatterica

Conseguenza: emergenza di patogeni resistenti agli antibiotici con necessità di nuovi farmaci e crescita dei costi

Antibiotici: sostanze prodotte da varie specie di microrganismi (batteri, funghi) che sopprimono la crescita di altri microrganismi

Il termine si estende anche a farmaci di sintesi (sulfamidici, chinoloni)

Essi si differenziano per proprietà chimiche, fisiche e farmacologiche, spettro e meccanismo d’azione

La conoscenza della biologia molecolare di batteri, virus, funghi ha portato allo sviluppo di composti in grado di interferire a vari livelli dello sviluppo di un microrganismo

Classificazione dei farmaci antimicrobici: esistono diversi sistemi di classificazione

1. Classificazione in Famiglie: per molecole che hanno caratteristiche simili (es. penicilline, cefalosporine etc.)

2. Classificazione secondo lo Spettro d’azione: o il ventaglio delle specie batteriche nei riguardi delle quali l'antibiotico mostra attività. Lo spettro d'azione sarà:

•ampio:la molecola è attiva verso batteri Gram+ e -

•medio:la molecola è attiva ad es. verso batteri Gram + e verso taluni Gram -

•ristretto: la molecola è attiva ad es. solamente verso batteri Gram + o solo verso Gram -

3. Classificazione secondo il Tipo d’azione:

•batteriostatica:l'antibiotico blocca la riproduzione dei batteri

•battericida:l'antibiotico determina la morte dei batteri. E’ battericida l'antibiotico che dopo 24 h di contatto in vitro determina una sopravvivenza = o < allo 0,01%.

4. Classificazione secondo l‘Origine

Estrattiva: da batteri e funghi (Penicillium, Cephalosporium, Streptomyces)

Semisintetica: partendo da una struttura base, ottenuta per estrazione (fermentazione) si aggiungono catene di

sintesi

Sintesi chimica: totale (chinoloni, monobattami,cloramfenicolo etc)

5. Classificazione secondo la Carica elettrica

•Gli antibiotici a carattere acido si comportano come anioni (penicilline, cefalosporine, chinoloni)

•Gli antibiotici a carattere basico si comportano come cationi (aminoglicosidi, macrolidi)

•Gli antibiotici a carattere neutro si comportano come molecole non ionizzate (cloramfenicolo).

6. Classificazione in base al Meccanismo d’azione

1. A.b. che inibiscono la sintesi della parete cellulare:

• a livello terminale (transpeptidizzazione) penicilline, cefalosporine

• nella II fase (trasferimento e polimerizzazione del mucopeptide parietale) vancomicina

• nella I fase di sintesi (inibizione di fosfoenolpiruvato transferasi) fosfomicina o (mancata utilizzazione della alanina)

cicloserina

2. A.b. che alterano la membrana citoplasmatica batterica o micotica (polimixine, polieni)

3. A.b. che inibiscono la sintesi proteica:

• a livello della subunità 30S dei ribosomi (aminoglicosidi, tetracicline)

• a livello della subunità 50S dei ribosomi (cloramfenicolo, macrolidi)

4. A.b. che inibiscono il meccanismo di replicazione e di trascrizione degli acidi nucleici: inibizione della RNA-polimerasi (rifamicine), inibizione della DNA-girasi (chinoloni)

5. A.b. che agiscono come antimetaboliti (sulfamidici, trimetoprim)

6. Classificazione in base al meccanismo d’azione:

1. Inibitori della sintesi della parete batterica: penicilline, cefalosporine, cicloserina, vancomicina, bacitracina, antifungini azolici

2. F. che alterano la permeabilità della membrana cellulare del microrganismo e causano la fuoriuscita di composti intracellulari: detergenti come la polimixina e antifungini polienici

3. F. che alterano la funzione della subunità 30S o 50S dei ribosomi, inibendo reversibilmente la sintesi proteica: cloramfenicolo, tetracicline, eritromicina, clindamicina, pristinamicina

4. F. che si legano alla subunità 30S e alterano la sintesi proteica con morte cellulare: aminoglicosidi

5. F. che alterano il metabolismo degli acidi nucleici batterici: rifamicine (RNA polimerasi), chinoloni (topoisomerasi)

6. F. antimetaboliti: bloccano enzimi per il metabolismo dell’acido folico, trimetoprim e sulfamidici

7. Farmaci antivirali

Classi di chemioterapici antibatterici e antibiotici

Tossicità selettiva

E' la capacità degli antibiotici di essere tossici solo per i microrganismi e non per le cellule eucariotiche

I disinfettanti non hanno tossicità selettiva e non si impiegano nel trattamento sistemico delle malattie infettive

Gli antibiotici devono la tossicità selettiva ad:

1. Assenza nelle cellule eucariotiche di siti bersaglio dell'azione (parete cellulare)

2. Diversa capacità di penetrazione del farmaco nelle cellule eucariotiche e procariotiche (tetracicline)

3. Diversa affinità per strutture simili funzionalmente, ma non strutturalmente. (a.b. che bloccano la sintesi proteica, per la diversa struttura del ribosoma procariotico)

Fattori che determinano la suscettibilità e la resistenza agli antimicrobici:

1. Concentrazione del farmaco al sito d’azione: tale da inibire il microrganismo ma non provocare tossicità per le cellule umane.

In genere si definisce sensibile o resistente un microrganismo in base alla risposta in vitro alle concentrazioni plasmatiche.

Ma la concentrazione al sito d’azione spesso è molto più bassa di quella plasmatica (organi barrierati) e fattori locali (pH basso, alta concentrazione proteica) possono alterare l’attività del farmaco. Quindi la sensibilità in vitro non corrisponde alla sensibilità in vivo

2. Difese dell’ospite: intatte e attive basta un effetto inibitorio minimo (batteriostatici); compromesse serve uccidere il microrganismo (battericidi)

L’azione di un a.b. a livello cellulare può essere distinta in:

1. Attività batteriostatica: inibizione temporanea della crescita delle cellule batteriche

2. Attività battericida: inibizione definitiva della crescita delle cellule batteriche, distinti in:

A. Farmaci rapidamente battericidi (o concentrazione-dipendenti) (aminoglicosidi, fluorochinoloni)

B. Farmaci battericidi lenti (o tempo-dipendenti) (betalattamine)

L'azione batteriostatica o battericida di un antibiotico dipende dal meccanismo d'azione. Sono battericidi quelli che agiscono su strutture fondamentali per la cellula batterica quali la parete o gli acidi nucleici

Classificazione

Battericidi BatteriostaticiAminoglicosidi

Cloramfenicolo

Bacitracina Clindamicina

Carbapenemi Eritromicina

Cefalosporine Lincomicina

Chinoloni Nitrofurantoina

Colistina Sulfamidici

Metanamina Tetracicline

Monobattami Trimetroprim

Penicilline

Polimixina B

Vancomicina

Selezione di un antibiotico

La scelta corretta e razionale degli antimicrobici richiede :

• Esperienza clinica

• Buone conoscenze microbiologiche

• Buone conoscenze farmacologiche

Gli antibiotici si utilizzano in 3 modi:

1. Terapia empirica o iniziale (1 farmaco ad ampio spettro o terapia combinata)

2. Terapia definitiva (farmaco a spettro limitato e a bassa tossicità fino a completare il ciclo di trattamento)

3. Terapia di profilassi e prevenzione

Prima decisione: l’uso di un antimicrobico è indicato o no?

Molti medici in caso di febbre prescrivono antibiotici senza ulteriori valutazioni

Pratica irrazionale e potenzialmente dannosa perché:

1. La diagnosi è mascherata se le colture non si effettuano prima di iniziare la terapia

2. Gli antibiotici possono provocare gravi reazioni tossiche

3. L’uso sconsiderato promuove la selezione di ceppi resistenti

La scelta empirica della terapia antibiotica ottimale richiede:

• la conoscenza dei più comuni microrganismi infettanti e la loro suscettibilità ai farmaci, sapendo che:

1. il quadro clinico può suggerire il microrganismo infettante

2. i tessuti infetti si possono esaminare con tecniche di laboratorio facili e rapide (colorazione di Gram)

3. se si deve iniziare la terapia di una presunta infezione batterica è opportuno effettuare la coltura dei tessuti che si presume siano colpiti e del sangue, se si sospetta una batteriemia, prima di iniziare la terapia stessa

4. dopo l’isolamento del microrganismo e i risultati dei test di sensibilità si adotta un antibiotico più specifico

Si pone su un vetrino portaoggetti un po’ di materiale sospetto diluito in acqua distillataSi essicca all'aria e si fissano i batteri fiammeggiando il vetrino Si aggiunge una soluzione fenicata di violetto di genziana; si lasciano i vetrini per 1 minuto in soluzione di Lugol si lavano i vetrini in alcool etilico 90%; si aggiunge una soluzione di fucsina fenicata si lava in acqua corrente, si lascia essiccare e si osserva al microscopio.

Colonie di colore rosso, arancio e giallo sono formate da Batteri Gram + che si colorano in viola intenso. Le colonie grigiastre e pallide possono essere costituite do Batteri Gram

Steptococco: Gram +

Escherichia coli Gram -

Strategia terapeutica

Per scegliere con criterio un antimicrobico considera ...

Germe patogeno

Ospite Farmaco

Fattori batterici

Identificazione del batterio

Sensibilità al farmaco

Diversi ceppi della stessa specie batterica possono avere diversa suscettibilità ai farmaci

Test per determinare la sensibilità batterica:

1. Metodo dei dischetti: imbevuti di antibiotico posti su piastra con agar e microrganismi. Dopo 24 h si valuta l’entità dell’alone d’inibizione della crescita (resistente, parzialmente sensibile, sensibile)

2. Metodo della diluizione: diluizioni seriali di antibiotico si aggiungono ad agar solido con microrganismi. Si valuta la MIC ([ ] inibitoria minima) e la MBC ([ ] battericida minima)

3. Metodi automatizzati: si misura la densità ottica del brodo di coltura con microrganismi: se la densità aumenta c’è moltiplicazione dei microrganismi. Si valuta la MIC

Si spatolano 1-2 gocce di sospensione batterica sull’agar in modo che la piastra sia uniformemente ricoperta da biomassa

Si dispensano su dischetti di carta assorbente sterili aliquote di 20 microl degli antibiotici che si desidera confrontare

Si divide la piastra in spicchi e si deposita al centro di ogni spicchio il dischetto corrispondente

Le piastre vanno messe a + 4°C per 2 ore, poi messe ad incubare a 37°C per 18-24 h

Valutare il diametro di inibizione dello sviluppo per ogni antibiotico

Spettro d’azione

Spettro d’azione

Fattori del farmaco

•Attività sul patogeno

•Capacità di raggiungere il sito d’infezione

•Interazioni con altri farmaci

•Vie di somministrazione disponibili

•Frequenza di dosaggio

•Gusto

•Costo

Fattori che determinano l’efficacia degli antibiotici

Meccanismo d’azione: battericidi o batteriostatici?

Battericidi in pazienti immunocompromessi

Battericidi sono più rapidi e meno dipendenti dall’esatta posologia

Specificità dello spettro di attività antibatterica

Scegliere quando possibile agenti a spettro ristretto

Meno alterazioni della microflora intestinale e minori effetti collaterali

• L’attività in vitro dà solo un’indicazione sull’efficacia di un farmaco contro un’infezione

• L’esito favorevole della terapia dipende anche dal raggiungimento di [ ] sufficienti a inibire o uccidere i batteri nel sito d’infezione, bisogna valutare numerosi fattori farmacocinetici:

1. La via di somministrazione si sceglie in base alla localizzazione e alla gravità dell’infezione

Es. se l’infezione è nel liquor il f. deve superare la BEE, spesso è polare a pH fisiologico o è trasportato fuori dal liquor per trasporto attivo degli anioni nel plesso coroideo

Penicilline e cefalosporine nel liquor raggiungono concentrazioni di 0.5-5% di quelle plasmatiche ma l’infezione antera la permeabilità della BEE

Quale via di somministrazione scegliere?

1. Via orale: resistenza al pH dello stomaco, flora batterica intestinale, interferenza con il cibo, tolleranza da parte del paziente

2. Via rettale: assorbimento incostante3. Via intramuscolare e sottocutanea: solubilità del

farmaco nei liquidi interstiziali e nel tessuto adiposo, efficienza dei circoli periferici, permeabilità delle pareti dei capillari, volume iniettato

4. Via endovenosa : effetto più rapido (importante nelle infezioni gravi o quando la via orale non può essere praticata)

5. Via inalatoria, intraperitoneale, intrarachidea, cutanea

2. La distribuzione in genere avviene per diffusione passiva ed è proporzionale a C1-C2 e dipende

dal legame alle proteine plasmatiche

•Se l’azione è tempo-dipendente, la posologia si seleziona per ottenere una prolungata azione al sito attivo, fino alla somministrazione successiva

•Se l’azione è concentrazione-dipendente si preferisce ottenere picchi plasmatici elevati con alta attività battericida e periodi di attività subinibitoria

•Secondo alcuni dati sperimentali il picco plasmatico elevato con periodi subinibitori (1 volta/die) sarebbe altrettanto efficace ma meno tossico di livelli più bassi ma costanti (2-3volte/die)

3. Il metabolismo in genere è epatico e bisogna aggiustare la posologia in caso di insufficienza epatica grave

4. L’eliminazione in genere è renale e bisogna fare attenzione a non innescare un circolo vizioso

nei soggetti nefropatici

Fattori dell’ospite che determinano la scelta di un antibiotico

Meccanismi di difesa dell’ospite

Sono importanti sia l’immunità umorale sia quella cellulare

La terapia antibiotica può fallire se:

•Inadeguato tipo, qualità e quantità di immunoglobuline

•Alterazione del sistema immunitario (AIDS)

•Difetto quali o quantitativo delle cellule fagocitarie (endocardite batterica, meningite batterica, infezioni batteriche disseminate in pazienti neutropenici)

Fattori locali-1

L’attività antimicrobica può essere ridotta da:

•pus che contiene fagociti, detriti cellulari e proteine che possono legare il farmaco o creare condizioni

sfavorevoli alla sua azione

•emoglobina in quantità negli ematomi infetti può legare le penicilline e le tetracicline

•pH nelle cavità ascessuali o altri siti d’infezione è basso e riduce l’attività di aminoglicosidi, eritromicina e clindamicina

•ambiente anaerobio delle cavità ascessuali può ridurre l’attività degli aminoglicosidi

Fattori locali-2

•ridotto apporto ematico in aree infette ematico limita la distribuzione dei farmaci

•presenza di un corpo estraneo (materiale di protesi causa degranulazione dei fagociti e fuoriuscita

di materiale battericida intracellulare) (i batteri adesi alle protesi spesso sono resistenti ai farmaci ed è necessario rimuovere la protesi)

•presenza di microrganismi nei fagociti, che sono protetti dai farmaci antinfettivi. Solo alcuni farmaci (fluorochinoloni, bactrim) penetrano

bene nei fagociti

Età del paziente

•Neonati soprattutto se prematuri hanno meccanismi epatici e renali scarsamente sviluppati

•Anziani biotrasformano ed eliminano i farmaci più lentamente

•Fattori legati allo sviluppo possono determinare il tipo di tossicità (tetracicline si legano ad ossa e

smalto) (fluorochinoloni si accumulano nelle cartilagini e determinano ritardi della crescita)

•Acloridria in neonati, anziani e trattati con antiacidi possono alterare l’assorbimento dei farmaci somministrati per os

Fattori genetici

I pazienti possono avere anomalie genetiche o metaboliche

Alcuni sulfamidici, nitrofurantoina, cloramfenicolo, acido nalidixico possono provocare emolisi acuta in pazienti con carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi

Gli acetilatori rapidi possono avere concentrazioni plasmatiche di isoniazide inferiori a quelle ottimali

Allergia

I betalattamici, i sulfamidici, il trimetoprim, la nitrofurantoina e l’eritromicina possono provocare reazioni allergiche, soprattutto nei pazienti atopici, con storia di anafilassi, orticaria e edema laringeo

Test cutanei di valore incerto

Possono provocare la febbre da farmaco, confusa con infezione prolungata

Gli antibiotici sono responsabili di molte (40%) delle reazioni allergiche e pseudoallergiche da farmaci

I test sono da eseguire quando esiste:•storia positiva di reazione a quell'antibiotico con sintomi non gravi, oppure •storia negativa per quel farmaco ma rischio per possibile cross-reattività (es. anamnesi positiva per reazione a cefalosporine deve essere trattato con penicilline o aminopenicilline).•se la reazione è stata grave (reazioni respiratorie, cardiovascolari, tipo Stevens-Johnson) o provocata da un farmaco noto è prudente evitare le prove cutanee e ricorrere ai test di laboratorio, anche se sono meno sensibili. Solo per pochi antibiotici esistono test diagnostici attendibili.

Betalattamici

•Le cutireazioni (prick e intradermo) si possono affiancare con il dosaggio delle IgE specifiche.

Si inizia con il prick con PPL (penicilloilpolilisina) e si prosegue con l'intradermo a dosi crescenti solo se il prick è negativo.

•Per la diagnosi di reazioni ritardate (rash maculo-papulosi soprattutto da aminopenicilline) si valuta la tardiva positivizzazione dell'intradermo e si affianca anche il patch test.

•In caso di reazione avversa dubbia e non grave con un betalattamico e prove cutanee negative, è indicato un cauto test di tolleranza, sempre per via orale ed in ambiente ospedaliero.

•E' possibile l’allergia crociata tra betalattamici.

•Anche se le cefalosporine di ultima generazione presenterebbero una minor cross-reattività con gli altri betalattamici, il loro uso va sconsigliato ai pazienti con allergia alle penicilline

Sulfamidici

Non esistono prove cutanee e di laboratorio predittive: unico test eseguibile è quello di tolleranza.

Sono previsti test di tolleranza rapidi per i pazienti affetti da AIDS con reazione a sulfamidici che necessitano urgentemente di tale farmaco per la terapia delle infezioni

DIAGNOSTICA ALLERGOLOGICA L’anamnesi è la premessa essenziale per la diagnosi di allergia.Sulla base dei sintomi del paziente si praticano i test per individuare la sostanza che il sistema immunitario considera "nociva" (allergene). Esistono test in vivo ed in vitro. Quelli in vivo comprendono i test cutanei, i test di eliminazione, i test di tolleranza ed i test di provocazione; quelli in vitro il dosaggio delle IgE specifiche, la ricerca di anticorpi precipitanti, il dosaggio dell’ECP.

Non esiste una prova diagnostica specifica e valida per tutte le forme di allergia.L’allergologo sceglie il tipo di indagine in base alle manifestazioni cliniche del paziente, al tipo di reazione che si presume possa esserne la causa, alle presunte modalità di sensibilizzazione (da contatto, da inalazione, ecc.) ed alla natura dell’allergene.

TEST CUTANEI Lo Skin Prick Test consiste nell’applicare una goccia di estratto allergenico sulla cute dell’avambraccio facendola penetrare negli strati superficiali della pelle tramite la punta di una minuscola lancetta sterile.Per le allergie alimentari può essere utile eseguire i test cutanei anche con alcuni alimenti freschi, utilizzando la metodica del prick by prick (si inserisce prima la lancetta nell’alimento da testare e poi si procede con la normale tecnica dello skin prick test).

Le reazioni si manifestano entro 15-20 min dall’esecuzione del test e sono caratterizzate dalla comparsa di un ponfo (simile ad una puntura di zanzara). Lo skin prick test si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno ed a qualsiasi età, uniche controindicazioni sono la presenza di lesioni cutanee nella zona del test e la terapia antiistaminica in atto.

TEST CUTANEI Il Patch Test si utilizza nella diagnosi delle dermatiti allergiche da contatto e può essere d'aiuto nella diagnostica delle allergie da farmaci e della dermatite atopica.Si esegue per una serie preordinata di 30 sostanze (apteni), più comunemente responsabili di dermatiti allergiche da contatto, da applicare sulla cute del dorso con cerotti.E’ possibile testare molte altre sostanze in base alla storia clinica ed all'eventuale esposizione lavorativa (casalinghi, dentisti, metalmeccanici, parrucchieri, ecc.).I risultati compaiono dopo 24-48 h e spesso anche oltre i 2 giorni. Se dopo 72 ore si è formata una lesione arrossata, edematosa e pruriginosa, eventualmente con piccole vescicole, il risultato è positivo.Il patch test non si effettua in estate per l’eccessiva sudorazione. Ulteriori controindicazioni sono la presenza di lesioni cutanee nella zona del test e le terapie in atto con antiistaminici e soprattutto cortisonici.

TEST DI ELIMINAZIONESi utilizzano soprattutto nelle allergie e nelle intolleranze alimentari.Le diete di eliminazione oligoallergeniche sono costituite da alimenti che raramente danno luogo a sensibilizzazione allergica. Le diete oligoallergeniche possono essere mirate (se si eliminano gli alimenti maggiormente sospettati), o elementari (se non c’è un sospetto ben preciso).Le diete vanno seguite per un tempo relativamente breve (2-3 settimane) e l’allergologo provvederà ad eventuali modifiche e/o alla successiva reintroduzione

I test di eliminazione possono essere utili anche nei casi di sospetta allergia ad additivi alimentari (dieta senza additivi), a farmaci (sospendendo l’utilizzo del medicinale) e nel caso di allergie respiratorie (allontanandosi dal posto di lavoro, dal contatto con animali domestici, ecc.)

TEST DI PROVOCAZIONE

Nel test di provocazione si utilizza il contatto diretto tra gli allergeni e le mucose del soggetto per scatenare una reazione controllata e poterne valutare la sensibilità.

Per le allergie respiratorie, gli allergeni opportunamente diluiti si applicano a livello congiuntivale, nasale o bronchiale individuando la concentrazione a cui si ha la reazione.

Test di provocazione/tolleranza si utilizzano anche nella diagnostica dell’allergia ad alimenti e ad additivi alimentari e delle reazioni avverse a farmaci.

Per i possibili rischi vengono eseguiti solo da personale specializzato ed in ambiente ospedaliero.

TEST IN VITROGli esami di laboratorio più frequenti sono il PRIST ed il RAST.La concentrazione nel sangue delle IgE totali (PRIST) va, nei soggetti adulti non atopici, da 10 a 200 kU/l.Un riscontro di valori normali non esclude la diagnosi di allergia. Le IgE totali, inoltre, aumentano in altre condizioni patologiche (parassitosi intestinali) e fisiologiche (fumo).La determinazione delle IgE totali ha scarso significato clinico nelle allergopatie, molto più utile è la ricerca delle IgE specifiche (RAST).Il RAST si usa solo in situazioni particolari (assunzione di antistaminici o lesioni cutanee alle braccia).Il RAST si usa come ulteriore approfondimento nel caso di prove cutanee negative in presenza di una storia clinica suggestiva di allergia. Infine si può usare nei casi in cui è utile un'ulteriore conferma ai test cutanei (veleno di imenotteri, penicilline, lattice, ecc.)

Disturbi del sistema nervoso centrale

Dosi elevate di penicillina G possono provocare crisi convulsive motorie nei pazienti predisposti ad attacchi epilettici

La neurotossicità dei betalattamici è dovuta ad alte concentrazioni di farmaco nel liquor, in pazienti con ridotta funzionalità renale perché:

•Aumenta la concentrazione plasmatica e quindi anche il gradiente di concentrazione plasma/liquor

•A causa dell’uremia si accumulano acidi organici che competono con la penicillina per i trasportatori degli acidi organici che rimuovono il farmaco dal liquor

Gli aminoglicosidi e le polimixine possono provocare blocco muscolare nei pazienti con miastenia grave o trattati con anestetici generali e bloccanti neuromuscolari

Insufficienza renale

Nessuna necessità di modificare il dosaggio: cefaclor, doxiciclina, eritromicina, metronidazolo, clindamicina

Modifica del dosaggio solo per gravi insufficienze renali:amoxicillina, ampicillina, penicillina V, cefuroxime, cefalexina,

ciprofloxacina

Controindicati nell’insufficienza renale:tetracicline

Insufficienza epatica

Usare con cautela: Clindamicina, eritromicina, metronidazolo, tetracicline

Soggetto normale

NO: esclusione

SI’: impiegoSi tratta di infezione del SNC,l’antibiotico supera la barriera emato-encefalica ?

NO: esclusione

SI: impiegoSe l’infezione ha sede urinaria o biliare, l’antibiotico X si concentra nell’urina o nella bile in forma attiva?

NO: esclusione

SI: impiegoL’antibiotico X si concentra sufficientemente nel tessuto sede d’infezione ?

SI: impiego

L’antibiotico Xè

nefrotossico?

Insufficienza renale

No Sì

Lo utilizzo a dosi normali Clearance

della creatinina

Modulo la posologia in base alla funzionalità renaleDosi meno o per nulla ridotte se l’eliminazione èprevalentemente biliare

CLEARANCE STIMATA DELLA CREATININA(ml/min)

140 - età x peso (kg)

x 0.8 (donne) 72 - creatinemia (mg/dl)

La creatinina proviene dal metabolismo della creatina dei muscoli. E’ eliminata dal rene, non è secreta o riassorbita, si accumula in caso di insufficienza renale Si usa per valutare la Clearance, la quantità di sangue depurata dal rene nell’unità di tempo. Raccolta delle urine delle 24 h, prelievo ematico e un campione dalla raccolta totale delle urine. La formula è: U * V P V= urine escrete in 1 min = urine delle 24 h/minuti di 1 giorno (1440) U= concentrazione urinaria di creatinina, mg/dl P= concentrazione ematica della creatinina, mg/dl Es.: diuresi 1500, creatinuria 120 mg/dl, creatininemia: 1.6 mg/dl, 1500/1440= 1.041 ;1.041 * 120 = 125 125 : 1.6= Clearance 78 mil/min

L’antibiotico Xè

epatotossico?

Insufficienza epatica

No Sì

Lo utilizzo a dosi

normali

AST, ALT, gGT, ALP, bilirubina, g-globuline, TP

Se l’eliminazione è prevalentemente biliare, usare cautela per rischio d’accumulo (dosi ridotte, antibiotico alternativo)

Gravidanza

Aumenta il rischio di reazioni indesiderate per la madre e per il feto

Cambia la farmacocinetica perché i farmaci sono diluiti dall’aumento dell’acqua corporea. Maggiore eliminazione. Il progesterone aumenta il metabolismo

Beta-lattamici e macrolidi: stesse concentrazioni in madree feto Penicilline, cefalosporine e macrolidi: non teratogeni

Tetracicline: alte concentrazioni nel feto, rischio di anomalie scheletriche, ritardi di crescita e pigmentazione dello smalto dei dentiStreptomicina: perdita dell’udito nel bambino

Acido nalidixico e sulfamidici passano nel latte e provocano emolisi in carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi

Antibiotici nell’anziano

Farmaco: poche somministrazioni, poche interazioni, preferibili forme farmaceutiche liquide

Macrolidi, penicilline, cefalosporine:riduzione della dose per tossicità renale

Tetracicline: sconsigliate per tossicità renale

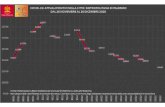

Percentuale di Streptococcus pneumoniae resistente in Europa

E’ aumentato il numero di microrganismi insensibili a penicillina, macrolidi, cotrimossazolo e cefalosporine: è la conseguenza di un utilizzo improprio e frequente di questi farmaci, per es. nel trattamento di banali affezioni del tratto respiratorio superiore, quasi sempre causate da virus

La situazione sta allarmando le autorità sanitarie, specie da quando è diventato comune l'isolamento di Streptococcus pneumoniae multiresistente, spesso all'origine di faringiti, otiti e sinusiti, ma anche di infezioni assai più gravi, quali polmoniti e meningiti

Un fondamento della medicina moderna sta per essere superato: con frequenza sempre maggiore i 150 antibiotici in commercio stanno perdendo efficacia

Molti batteri sono diventati resistenti e numerose infezioni batteriche si stanno rivelando mortali

Usando a sproposito o in eccesso gli antibiotici si è favorita l’evoluzione di superbatteri

Spesso si interrompe il ciclo di antibiotici o li si usa per curare infezioni virali, circa 1/3 delle prescrizioni di antibiotici non è necessario

Metà di antibiotici prodotti si impiega per bestiame e si aggiungono antibiotici a detersivi e saponi, causando morte microrganismi più deboli e rafforzando quelli più robusti

Anche se i farmaci non venissero usati in modo improprio, il loro destino inevitabile sarebbe l’obsolescenza, perché batteri si dividono più volte al giorno e imparando qualcosa di nuovo riusciranno a sopravvivere e a prosperare

Si deve incrementare ricerca e imparare a fare uso responsabile di farmaci

Resistenza agli antimicrobici

Un antibiotico è efficace quando raggiunge il bersaglio, si lega ad esso e interferisce con le sue funzioni

Altrimenti si parla di resistenza

Maggior problema dell’antibioticoterapia

Problema attuale e di profondo impatto pratico

Condiziona la scelta, l’impiego, il futuro della chemioterapia

Inizia con la nascita della chemioterapia e ne segue il decorso

Tre cause principali:

1. Il farmaco viene inattivato

2. Il farmaco non raggiunge il suo bersaglio

3. Il bersaglio è alterato

1. Il farmaco viene inattivato:

La resistenza agli aminoglicosidi e ai betalattamici può essere dovuta alla produzione di enzimi metabolizzanti

La resistenza all’isoniazide può dipendere dalla mancata attivazione enzimatica del profarmaco

2. Il farmaco non raggiunge il bersaglio:

La membrana esterna dei Gram- è una barriera che impedisce l’ingresso di grandi molecole polari

Le piccole molecole polari (di molti antibiotici) penetrano nella cellula attraverso canali di proteine dette porineL’assenza, la mutazione o la perdita delle porine possono rallentar o bloccare l’ingresso dei farmaci

L’ingresso può avvenire per trasporto attivo, le mutazioni e le condizioni ambientali che bloccano il trasporto causano resistenzaEs: mutazioni a carico degli enzimi che generano l’energia necessaria al trasporta

L’uscita può avvenire mediante pompe di efflusso che riducono le concentrazioni intracellulari di farmaco

Struttura della parete cellulare dei Gram+

Struttura della parete cellulare dei Gram-

3. Il bersaglio è alterato

Per mutazioni del bersaglio (resistenza al fluorochinolone), per modificazioni del bersaglio (resistenza ai macrolidi e alle tetracicline per protezione ribosomiale), per sostituzione del bersaglio sensibile con un’alternativa resistente (il nuovo bersaglio non lega il farmaco)

Accorgimenti per prevenire le resistenze batteriche

rispetto e/o miglioramento delle pratiche igieniche negli ospedali, per ridurre il passaggio di materiale genico tra un batterio e l’altro;

monitoraggio e controllo dei “trend” di resistenza riscontrati nel pool degli antibiogrammi di provenienza ospedaliera e territoriale;

sviluppo di appropriate linee di condotta standardizzate e condivise nelle prescrizioni per le patologie infettive

In generale

Accorgimenti per prevenire le resistenze batteriche

attenta considerazione per i fenomeni di resistenza batterica, sia negli ospedalizzati sia tra la popolazione generale;

concreta e tempestiva disponibilità dei risultati di laboratorio sulla sensibilità batterica, per modificare in modo appropriato, se necessario, la terapia antibiotica;

in caso di terapia ragionata/empirica, scelta di antibiotici che non inducano e, al limite, neanche aumentino la probabilità di resistenza;

impiego degli antibiotici in posologia e durata adeguate; impiego di efficaci combinazioni di antibiotici, quando

strettamente indicato ed appropriato.

In corso di terapia antibiotica

La ricetta per resistere

- Ricerca e sviluppo nuove classi a. utilizzando tecnologie avanzate (studio sequenza genoma batterico, analisi siti recettoriali)- Sviluppo e diffusione modelli che facilitino decisioni di medico e ottimizzino risultati di trattamento- Superamento degli ostacoli di sperimentazione clinica (incapacità di valutare il peso dell’a.-resistenza sull’esito di malattia)- Coordinamento degli sforzi (microbiologi, industria, autorità sanitaria nazionale e internazionale)

- Parete cellulare

- Sintesi acido folico

- Sintesi proteica

-Duplicazione/attivazione DNA

Terapia con antimicrobici in associazione

L’uso contemporaneo di 2 o più antimicrobici ha una logica ed è consigliato in particolari condizioni

La scelta delle combinazioni richiede la comprensione delle potenziali interazioni tra farmaci

Queste interazioni possono avere conseguenze per l’ospite (additività nella tossicità) e per il microrganismo (compromissione dell’attività)

Per valutare l’attività antimicrobica di associazioni di farmaci si usano:

•Diluizioni seriali 1:2 degli antibiotici con quantità standard di microrganismo

•Valutazione della velocità battericida dell’associazione rispetto ai singoli farmaci

L’impiego di un’associazione di antimicrobici può essere giustificato:

1. Per la terapia empirica di un’infezione la cui causa non sia nota (se la malattia è grave si fa una terapia di copertura ad ampio spettro) (evitare se non indispensabile perché costa, può provocare superinfezioni e selezione di ceppi resistenti)

2. Per il trattamento di infezioni polimicrobiche, se i microrganismi hanno sensibilità differente

3. Per aumentare l’attività antimicrobica (sinergismo) contro una specifica infezione (sulfametossazolo e trimetoprim)

4. Per prevenire la comparsa di resistenza (frequenza di mutazione per resistenza = 10-7 per un farmaco e 10-6 per un altro, probabilità di 2 mutazioni contemporanee = 10-13)

Svantaggi delle associazioni di farmaci antibatterici

1. Aumento del rischio di tossicità

2. Selezione di ceppi resistenti a più farmaci

3. Aumento dei costi per il paziente

4. Rischio di antagonismo dell’effetto antibatterico

Profilassi delle infezioni con antimicrobici

30-50% degli antimicrobici si usa per prevenire le infezioni piuttosto che per trattare quelle già in atto

La chemioprofilassi è utile solo in alcuni casi

1. Per prevenire l’infezione da uno specifico microrganismo

2. Per eradicare immediatamente un’infezione

Rifampicina per prevenire la meningite da meningococco in soggetti a contatto con paziente infetto

Nei trapiantati d’organo o nei pazienti in terapia antitumorale

Nei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici o dentali che abbiano lesioni valvolari che predispongono ad endocarditi

Dopo interventi chirurgici (somministrare immediatamente prima dell’intervento ed anche durante, non prolungare la terapia per più di 24h, negli interventi sporchi) o interventi di inserzione di protesi

Superinfezioni

Il trattamento antimicrobico altera la normale popolazione batterica intestinale, respiratoria, genitourinaria

Di conseguenza si possono avere superinfezioni o comparsa di segni batteriologici e clinici di una nuova infezione

Fenomeno abbastanza comune e molto dannoso perché i nuovi microrganismi in genere sono difficili da eradicare

Il rischio di superinfezioni non deve portare il medico a non usare i farmaci necessari, ma a spingerlo a usare i farmaci più specifici e per brevi periodi

Uso inappropriato degli antibiotici

Trattamento delle infezioni non trattabili (virali)

Terapia di episodi febbrili di origine non determinata

Posologia inappropriata, per dose (troppo alta o troppo bassa), frequenza

Fiducia inappropriata nella sola chemioterapia (presenza di tessuto necrotico o di un corpo estraneo richiede drenaggio o rimozione dei detriti e del corpo estraneo)

Mancanza di dati batteriologici adeguati o se si hanno non si utilizzano per personalizzare la terapia

Febbre e farmaci antimicrobici

penicilline, cefalosporine,sulfamidici, eritromicinaisoniazide, pirazinamide,rifampicina, kanamicina,streptomicina, imipenem-cilastatina, meropenem,nitrofurantoina, chinino,vancomicina, tetracicline, norfloxacina, primachina, amfotericina B, interferon

Febbre e altri farmacieparina, allopurinolo, PG,

captopril, idroclortiazide,idralazina, fenobarbital, metildopa, nifedipina,

fenitoina, carbamazepina,penicillamina, antiistaminici,fenotiazine, atropina,

alotano,amfetamine, procainamide,chinidina, ioduri, vaccini,

propiltiouracile, salicilati, levotiroxina, azatioprina,

bleomicina, pentazocina, H2-inibitori, streptochinasi

Un farmaco può provocare la febbre nei seguenti modi:

• agendo come un pirogeno diretto o indiretto: interferone, immunosoppressore muromonab-CD3,amfotericina B

• causando infiammazione locale o danno tessutale:farmaci iv: antibiotici (eritromicina, vancomicina, cefalosporine), farmaci citotossici, amiodarone, barbiturici, diazepam, liquidi ipertonici, soluzioni per nutrizione parenterale flebite chimica febbrefarmaci im: paraldeide, diclofenac, sali d’oro, chinino ascesso sterile febbre

• causando la liberazione di pirogeni da microrganismi come conseguenza della loro azione farmacologica:penicillina ed altri antibioticiTNF, IL-6, IL-8 (reazione di Jarish-Herxheimer)

• interferendo con la termoregolazione con meccanismi centrali, periferici o metabolici:oppiacei, sedativi, alcool, anticolinergici, fenotiazine, triciclici, antiistaminici, antiMAO, fenciclidina, amfetamine e derivati, inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (sindrome serotoninergica: citalopram, fluoxetina)

• causando reazioni da ipersensibilità (anafilassi o malattia da immunocomplessi): rifampicina, isoniazide, pirazinamide, etambutolo, piperacillina,vancomicina, sulfametoxazolo, trimetoprim, cotrimoxazolo, tetracicline, eritromicina, imipenem, nitrofurantoina, neomicina topica, metildopa, captopril, acetazolamide, idralazina, procainamide, labetalolo, nifedipina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoina

• inducendo immunosoppressione:farmaci citotossici, immunosoppressori (azatioprina), fenotiazine, antibiotici, FANS, farmaci antitiroidei, psicofarmacineutropenia febbbre

• come manifestazione idiosincrasica da parte del paziente:anestetici alogenati volatili, suxametonio, farmaci neurolettici (ipertermia maligna)

Cause comuni di febbre nel paziente ospedalizzato

- polmoniti- batteriemie/sepsi in pz. portatori di CVC- infezioni delle vie urinarie- piaghe da decubito infette- colite da Clostridium difficile- sinusiti (pz. intubati)- tromboflebiti- embolie polmonari- farmaci antimicrobici e non

FARMACOCINETICAAssorbimento

Via orale: resistenza al pH dello stomaco, flora batterica intestinale, interferenza con il cibo

Via rettale: assorbimento incostante Via intramuscolare e sottocutanea: solubilità del

farmaco nei liquidi interstiziali e nel tessuto adiposo, efficienza dei circoli periferici, permeabilità delle pareti dei capillari, volume iniettato

Via endovenosa: effetto più rapido (importante nelle infezioni gravi o quando la via orale non può essere praticata)

Via inalatoria (es. aerosol di pentamidina) Via intraperitoneale e intrarachidea Via cutanea

Diffusione

Dimensioni della molecola (ostacolo alla diffusione > 1000 Da)

Caratteristiche di acido o base debole (diffusione basi deboli > acidi deboli)

Stato di ionizzazione (diffusibile la quota non ionizzata)

Liposolubilità Legame alle proteine sieriche (solo la quota libera

diffonde nei liquidi interstiziali e nei tessuti > metabolicamente attiva) : equilibrio dinamico

Area sotto la curva : superficie delimitata dalla curva delle concentrazioni plasmatiche di un farmaco nel tempo (mg x h/ml).

Volume apparente di distribuzione: volume teorico nel quale il farmaco dovrebbe ripartirsi per essere alla stessa concentrazione che ha nel plasma (L/kg)

Metabolizzazione

Tubo digerente, rene, sangue,

fegato.

Riduzione dell’attività.

Inattivazione completa

Rene (penicillina, tetracicline, aminiglicosidi, vancomicina...).

Fegato (eritromicina, cloramfenicolo, metronidazolo...).Intestino, polmoni... Clearance di un antibiotico: volume di plasma

depurato da quell’antibiotico nell’unità di tempo (ml/min).

Emivita plasmatica: intervallo di tempo necessario perché la concentrazione massima di un farmaco nel sangue si riduca della metà (ore o minuti). Definisce bene i ritmi ottimali di somministrazione, considerando che il plateau delle concentrazioni sieriche viene raggiunto in 5 volte il t½ e che l’eliminazione del farmaco è quasi totale dopo 7 volte il t½ > antibiotici concentrazione- e tempo-dipendendenti

Eliminazione