people.unica.it · Web view2012/04/05 · Per analizzare un intero profilo, si fa scorrere lungo...

Transcript of people.unica.it · Web view2012/04/05 · Per analizzare un intero profilo, si fa scorrere lungo...

1

IL METODO MAGNETICO

Il metodo magnetico, il più antico tra i metodi geofisici, è nato e si è sviluppato – come peraltro

quello gravimetrico- per la ricerca di risorse minerarie; entrambi, assieme al metodo dei potenziali

spontanei, sono detti metodi “passivi” perché la loro applicazione non prevede alcuna forma di

energizzazione, contrariamente a quanto avviene in prevalenza per i metodi sismici, per quelli

elettrici ed elettromagnetici.

Fino agli anni ’40 del secolo scorso, le prospezioni magnetiche venivano eseguite con misurazioni

fatte in superfice, al livello del suolo. In seguito sono state sviluppate tecniche che si servono di

aerei e di navi, con grandi vantaggi nella produzione di importanti quantità di dati e con costi

relativamente bassi.

Il metodo magnetico ha diversi aspetti in comune con quello gravimetrico: entrambi si basano

sulla presenza di un campo dotato di potenziale, ed entrambi “cercano” di riconoscere variazioni

delle proprietà (densitive nella gravimetria, di suscettività magnetica nella magnetometria) dei

materiali costituenti il sottosuolo.

Per quanto attiene al campo della geofisica applicata all’ingegneria (a parte quella mineraria) e

all’ambiente, le prospezioni magnetiche hanno obiettivi prevalentemente superficiali: in genere la

ricerca di materiali con caratteristiche magnetiche non nulle, prevalentemente di origine

artificiale, sepolti a profondità modeste.

I metodi gravimetrico e magnetico impiegano anche tecniche di interpretazione sostanzialmente

simili; tuttavia il metodo magnetico, per tutta una serie di motivi, è decisamente più complicato di

quello gravimetrico: le caratteristiche che determinano il comportamento magnetico dei materiali,

in particolare l’intensità di magnetizzazione, che dipende dalla suscettività magnetica, ha modulo

direzione e verso , mentre la densità è una grandezza scalare; inoltre le forze magnetiche possono

essere sia di attrazione sia di repulsione, mentre la forza gravitazionale è esclusivamente attrattiva;

e ancora, il comportamento magnetico dei materiali dipende soprattutto dalla presenza di certi

minerali, mentre la massa volumica dei materiali è governata soprattutto dalla loro matrice. Infine

è da dire che, data la natura bipolare del campo magnetico, le anomalie magnetiche sono in

genere più complicate di quelle gravimetriche.

2

CONCETTI DI BASE E DEFINIZIONI

Il primo concetto che viene introdotto è quello di “poli magnetici”. Come noto forse già dalle

scuole elementari, se si sparge su un foglio di carta della segatura di ferro e poi sotto il foglio si

pone un magnete (una volgare calamita), si nota che i piccoli fili di ferro si dispongono come in

figura 1, ovvero secondo le linee di forza del campo magnetico generato dal magnete:

Figura 1

I filini assumono questa orientazione perché ognuno di essi si comporta come un piccolo magnete

il cui orientamento è causato dal campo magnetico del magnete che si trova sotto il foglio;

quest’ultimo, peraltro, se sospeso a un filo applicato nel suo baricentro, assumerebbe una

direzione ben precisa che è quella del campo magnetico terrestre nel luogo in cui si svolge

l’esperimento (ago della bussola, p.e.).

Un magnete è dunque dotato di “poli” che si definiscono appunto poli magnetici. Se consideriamo

l’ago della bussola, il polo diretto verso nord è il polo positivo o anche polo sud del magnete; ciò

perché poli dello stesso segno si respingono, mentre poli di segno opposto si attraggono. I poli

magnetici esisto solo in coppia, ma se consideriamo un magnete molto lungo, i due poli molto

distanti possono essere considerati isolati. Quindi un magnete come l’ago della bussola o altro,

3

semplicemente sospeso nel baricentro, si dispone nella direzione del campo magnetico esterno,

con i poli orientati secondo quanto detto.

LE FORZE MAGNETICHE

Se due poli magnetici con rispettive “intensità” P0 e P sono separate da una distanza r, la forza che esercitano l’uno sull’altro è:

La costante , nota come “permeabilità”, dipende dalle caratteristiche magnetiche del mezzo in cui sono situati i due poli. L’unità di dipolo magnetico nel SI è il J/T (Joule/Tesla) dove il T è l’unità di misura dell’intensità del campo magnetico.

IL CAMPO MAGNETICO

L’intensità di campo magnetico in un punto è definita come la forza per unità di polo, ovvero la forza che agisce su un piccolo polo P0 situato nel punto stesso. Quindi l’intensità del campo magnetico è:

Come detto, l’unità di misura è il Tesla (T). L’intensità del campo magnetico viene spesso rappresentata in termini di densità delle linee di forza (flusso) del campo.

INTENSITA’ DI MAGNETIZZAZIONE (O POLARIZZAZIONE)

Tutti i materiali con caratteristiche magnetiche non nulle situati in un campo magnetico esterno

sono soggetti ad una polarizzazione magnetica indotta, ovvero acquistano due poli magnetici

indotti.

Nei materiali moderatamente magnetici e in presenza di campi magnetizzanti deboli -condizioni

che si verificano spesso in campo geofisico- la magnetizzazione indotta, talvolta detta anche

polarizzazione magnetica, avviene nella direzione del campo applicato e la sua intensità è

proporzionale all’intensità del campo stesso. L’intensità di magnetizzazione I può essere

4

considerata come l’intensità di polo indotto per unità di area su una superficie normale al campo

induttore. Questo tipo di magnetizzazione può essere vista come effetto di un allineamento di

magneti elementari, o dipoli magnetici, che in assenza di campo induttore erano orientati

casualmente ma che in presenza del campo esterno ne assumono la direzione. Si assume che il

numero di magneti che si allineano dipende dall’intensità del campo induttore.

SUSCETTIVITÀ MAGNETICA

Nel caso di campo un esterno omogeneo H che forma un angolo con la normale alla superficie di un materiale che può essere magnetizzato, la magnitudine di polo indotto per unità di superficie è:

e per un campo normale alla superficie:

Dove k, la costante di proporzionalità, è detta suscettività magnetica.

- Nel vuoto e per tutte le sostanze non magnetiche ( amagnetiche ) la suscettività vale zero ;- I materiali magnetici con suscettività positiva sono detti paramagnetici ; i grani di questi

materiali tendono ad allinearsi con la loro dimensione maggiore secondo la direzione del campo magnetizzante;

- I materiali paramagnetici con suscettività molto grande sono detti ferromagnetici ;

- Alcune sostanze hanno suscettività negativa e sono dette diamagnetiche : i grani di questi materiali tendono ad allinearsi con la loro dimensione maggiore perpendicolare al campo

Il paramagnetismo e il diamagnetismo si manifestano esclusivamente in presenza di un campo esterno. I materiali ferromagnetici continuano ad avere un loro campo magnetico anche quando il campo esterno si annulla; essi costituiscono i magneti permanenti.

L’INDUZIONE MAGNETICA

I poli magnetici indotti da un campo esterno H producono un loro campo magnetico H’

che è correlato all’intensità di magnetizzazione I secondo l’espressione:

5

Il flusso magnetico totale all’interno di un materiale, ovvero quello misurato all’interno di una piccola cavità oblunga con asse perpendicolare al campo, è detto “induzione magnetica” B:

B = H + H’= H + 4πkH = (1 + 4πk)H = µH

dove µ è la permeabilità magnetica già introdotta nella prima formula a pagina 2: quindi la permeabilità magnetica di un materiale può essere espressa come il rapporto tra B e H:

µ =B/H

Si tralasciano altri concetti e definizioni non essenziali per i quali si rimanda ai corsi di Fisica. Si precisa però la nomenclatura dei poli magnetici:

Il polo nord e il polo sud di un magnete sono definiti come segue: le linee di campo magnetico vanno sempre dal polo nord al polo sud. Più precisamente: le linee di campo escono sempre perpendicolarmente dalla superficie del polo nord del magnete e si curvano verso il polo sud finché non arrivano perpendicolarmente alla superficie del polo sud

6

magnetico. All'interno del materiale magnetico, invece, le linee di campo tornano al punto di partenza, cioè al polo nord, e formano così un circuito chiuso.

LA MAGNETIZZAZIONE DELLE ROCCE

Le rocce con caratteristiche magnetiche non nulle acquisiscono quasi sempre la loro polarizzazione

magnetica dal campo magnetico terrestre, salvo rari casi in cui la magnetizzazione è avvenuta per

folgorazione. Spesso, dunque, la polarizzazione magnetica delle rocce è di tipo indotto, e le sue

intensità e direzione attuali sono interamente determinate dall’intensità e direzione del campo

magnetico terrestre nelle sue condizioni attuali. Infatti, una prima cosa da precisare è che il campo

magnetico terrestre è variabile nel tempo e conseguentemente si modifica lo stato di

magnetizzazione dei materiali, fatto che riguarda essenzialmente i materiali paramagnetici. Altri

materiali posseggono una magnetizzazione “rimanente” che non dipende dal campo esterno

attuale, ma dal campo magnetico terrestre come era al tempo della loro formazione. Infatti, nelle

rocce di origine magmatica, la loro direzione di magnetizzazione è quella del campo magnetico

terrestre al tempo del loro raffreddamento, ovvero del raffreddamento del magma costituente, al

di sotto della “temperatura di Curie”, al di sopra della quale tutti i materiali sono privi di

caratteristiche magnetiche. Superata, in diminuzione, la temperatura di Curie, i materiali

diventano magneticamente sensibili e i dipoli in essi contenuti si allineano secondo il campo

magnetico terrestre; quindi il materiale solidifica e si “irrigidisce”, sicché i dipoli conservano

l’allineamento che avevano in quel momento: questo tipo di magnetizzazione è detto

“termorimanente”. Un processo analogo, anche se sostanzialmente diverso, avviene in certe rocce

sedimentari: finché i sedimenti sono sufficientemente fluidi, i dipoli eventualmente presenti

seguono, con il loro orientamento, le variazioni del campo esterno, fino al tempo in cui si ha una

solidificazione sufficiente a bloccare il loro movimento; in questo caso si parla di magnetizzazione

“deposizionale rimanente”.

UNITÀ DI MISURA DELL’INTENSITÀ DEL CAMPO MAGNETICO

Come visto, l’unità di misura SI dell’intensità del campo magnetico è il Tesla (T):

T = V s/A m = N/A m = Wb/m2 =N s/C m

7

Prima dell’introduzione obbligatoria (fatta eccezione per la gravimetria) del SI, l’unità di misura comunemente usata per il campo magnetico era il Gamma; 1 Gamma = 1 nT (nanotesla).

IL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE

In ogni punto della superficie terrestre un ago magnetico sospeso per il suo baricentro e libero di

orientarsi assume una posizione nello spazio determinata dalla direzione del campo magnetico

terrestre F (nel seguito CMT) in quel punto. Normalmente, questa direzione formerà un angolo sia

rispetto alla verticale, sia rispetto alla direzione nord-sud geografica. Il vettore CMT potrà quindi

essere scomposto in diversi vettori che, assieme a due angoli, costituiscono i cosiddetti “elementi”

del CMT.

8

Se F è il vettore campo magnetico, che consideriamo applicato al punto di osservazione, si hanno:

- la componente orizzontale H = F x cos I dove I è l’inclinazione magnetica, ovvero l’angolo

tra il vettore campo magnetico e la sua proiezione sull’orizzontale;

- la componente verticale Z = F x sin I = H x tan I;

la componente orizzontale può essere a sua volta scomposta nelle sue componenti Nord e Est

(geografici); l’angolo tra la componente Nord e H (proiezione sul piano orizzontale di F) è la

cosiddetta declinazione magnetica che, come appena accennato, si misura rispetto al Nord

geografico. La direzione del piano passante per F ed H individua quindi il cosiddetto meridiano

magnetico, che non coincide con il meridiano geografico.

VARIAZIONI TEMPORALI DEL CMT

Già agli albori della navigazione con l’uso della bussola, ci si rese conto che il CMT varia

irregolarmente le proprie intensità e direzione. In tempi più recenti, sulla base di misurazioni

9

fatte negli osservatori magnetici, si verificò che il CMT è soggetto a diverse variazioni che

possono essere distinte in:

- variazione secolare;

- variazioni diurne;

- tempeste magnetiche.

10

11

12

13

14

La figura precedente chiarisce le relazioni tra poli magnetici terrestri e poli della bussola: il polo

dell’ago della bussola rivolto verso il nord magnetico terrestre è il polo sud della bussola e

viceversa.

Tipiche variazioni diurne, micro-pulsazioni e tempesta magnetica

15

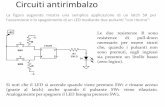

Assetto di misura con un magnetometro a protoni. Il sensore può essere portato in spalla con

apposito zainetto; preferibilmente lo si monta all’estremità di un’asta amagnetica con

lunghezza di circa due metri. L’asta è in genere telescopica per due motivi: 1) poter utilizzare

facilmente la massima estensione in ambienti con disturbi di tipo superficiale, 2) eseguire

misure di gradiente verticale del CMT.

Oltre che al suolo, la magnetometria viene applicata col metodo aeroportato oppure in mare.

Uno dei vantaggi, in questi casi, consiste nella possibilità di acquisire grandi moli di dati con

costi relativamente bassi.

16

Come si generano le anomalie

Come mostrato nella figura, alle latitudini polari le anomalie sono monopolari, come quelle

gravimetriche; invece alle latitudini intermedie esse hanno assetto bipolare e quindi rendono il

quadro più complesso. Quando ne vale la pena, le mappe di anomalia magnetica alle latitudini

17

intermedie vengono filtrate mediante una operazione che tende a rendere le anomalie

unipolari, ovvero “pseudo-gravimetriche”: questa operazione è detta di “riduzione al polo”.

Nelle applicazioni in campo ingegneristico-ambientale, i rilievi magnetici assumono carattere

prevalentemente qualitativo: se l’ambiente di lavoro è generalmente “calmo” dal punto di

vista magnetico, ovvero se si tratta di ambiente che in generale non presenta disturbo di

fondo, le anomalie isolate risaltano anche se bipolari e, quantomeno, suggeriscono dove

intervenire con tecniche geofisiche di maggiore dettaglio o con indagini dirette (p.e. scavi di

verifica).

INTERPRETAZIONE DELLE ANOMALIE MAGNETICHE

L’interpretazione qualitativa delle anomalie magnetiche è un’operazione piuttosto complessa

dal punto di vista fisico-matematico; essa è generalmente riservata agli studi di carattere

strutturale, ovvero per il riconoscimento delle strutture a media e grande profondità nel

sottosuolo. Da queste ricerche a grande scala si passa a quelle superficiali a piccola scala, per

esempio, in campo ambientale, per la ricerca di corpi metallici sepolti: in questo campo,

comunque, il metodo magnetometrico può considerarsi quasi del tutto soppiantato da quelli

elettromagnetici attivi.

Uno dei metodi più usati è quello della “deconvoluzione di Werner” (o del metodo di Werner):

questo metodo è particolarmente adatto per l’individuazione di anomalie prodotte da dicchi

magneticamente attivi che si sviluppano con estensione indefinita (sufficientemente grande da

poterli considerare indefinitamente estesi) in lunghezza e profondità (dicco: intrusione di una

massa magmatica nella frattura di una roccia, generalmente in forma di filone discordante con

la giacitura degli strati) ; le incognite sono la posizione del top del dicco lungo la linea di misura

e la sua (del top) profondità. Il metodo consiste in un calcolo semi-empirico relativamente

semplice da eseguire. Il lavoro originale di Werner non è di facile lettura, ma è stato

adeguatamente sintetizzato da Hartman et al.:

- con riferimento alla figura sottostante, consideriamo un dicco anomalo (in teoria

indefinitamente esteso in lunghezza e profondità) e la corrispondente curva di anomalia

del campo magnetico totale (DT = F), ottenuta con un profilo di misura che taglia

trasversalmente il dicco. Secondo Werner (mitigato da Hartman et al.), per un qualunque

valore dell’anomalia, nella fattispecie per i valori corrispondenti a ciascuno dei punti X1, X2

etc.. nella figura seguente, si può scrivere la seguente relazione semi-empirica:

18

DT(x)= F(x) = A (x – x 0 ) + Bz equazione (1) (x-x0)2 + z2

Nell’equazione 1, x è l’ascissa del punto generico in cui si misura l’anomalia F(x); x0 è l’ascissa

del top del dicco, A e B sono funzioni incognite dell’intensità del CMT, della pendenza e della

direzione del dicco, nonché dell’inclinazione e della declinazione della magnetizzazione del

dicco.

L’equazione 1 ha quattro incognite: A, B, x0 e z; essa deve essere convenientemente

manipolata. Se si pone (anzi: Hartman et al. hanno posto):

- a0 = -Ax0 + B z; (2)

- b0 = - x02 – z2; (3)

- a1 = A; (4)

19

- b1= 2x0; (5)

- DT = F;

l’equazione (1) diviene:

DT = F(x) = a1(x-x0) + (a0 + a1 x0)

(x2-2xx0 +x02 + z2)

sviluppando la quale e poi raggruppando si ottiene:

a0 + a1 x + b0 F(x) + b1 x F(x) = x2 F(x) (equazione 1bis)

che ha quattro incognite, cioè a0 , a1 , b0 , b1 ; quindi scrivendo quattro

volte l’equazione 1bis introducendo di volta in volta i valori di x e di F(x) relativi a

ciascuno di quattro punti diversi dell’anomalia magnetica, si risolve il sistema per

le quattro incognite.

Quindi, dall’equazione (5) si calcola: x0 = b1/2 (6);

e dall’equazione (3) e dal risultato dell’equazione (6) si calcola z = (-b0 + x0 2)1/2 ._

Ovviamente un risultato più affidabile si ottiene utilizzando più di quattro punti e

quindi scrivendo più di quattro equazioni nelle incognite a0 , a1 , b0 , b1 ,

risolvendo il sistema iperstatico p.e. col metodo dei minimi quadrati.

Per analizzare un intero profilo, si fa scorrere lungo lo stesso un operatore (4 o

più punti) che restituisce posizione e profondità dei corpi anomali in

corrispondenza delle anomalie.

20

UN ESEMPIO IN SARDEGNA: “Vincoli aeromagnetici sulla interpretazione geo-strutturale della

parte meridionale del Rift Sardo, Italia”

21