Shoah e..

-

Upload

tecnico-ata -

Category

Documents

-

view

231 -

download

5

description

Transcript of Shoah e..

Liceo “Fratelli Testa” Nicosia

Shoah e ...

genocidi rimossi

Anno scolastico 2008/2009

1

I docenti impegnati nel progetto esprimono un sentito e sincero ringraziamento al Dirigente scolastico del Liceo"Fratelli Testa", prof. Giuseppe Chiavetta, solerte promotore del progetto in rete "Shoah e … genocidi rimossi",nonché ai Dirigenti scolastici, proff. Michele Casalotto e Ignazio Furnari degli Istituti Comprensivi "LuigiPirandello" e "Dante Alighieri", per aver stimolato e sostenuto la partecipazione all'iniziativa da parte degli allievidelle terze medie.

Un ulteriore ringraziamento va ai docenti: Anna Maria Di Figlia, Francesca Fascetta, Antonia Lo Presti (I. C."D. Alighieri"), Maria Pugliese, Giuseppa Rizzo, Lella Sottosanti, (I. C. "L. Pirandello").

Un doveroso e grato ringraziamento rivolgono all'amministrazione comunale di Nicosia e, in particolare, al sin-daco Antonello Catania e all' assessore alla Cultura, Sport e Turismo Nabor Potenza per aver acconsentito all'utiliz-zo della Palestra comunale in cui sono state effettuate le proiezioni cinematografiche e per aver appoggiato questainiziativa che ormai da anni portano avanti con convinzione e dedizione.

Desiderano, infine, ringraziare tutti gli allievi che hanno contribuito alla realizzazione del presente lavoro:gli alunni del Liceo Classico "F.lli Testa" con annessi L.S.P.P e L.S.S.

Barberi Gambonello Marilena, Beritelli Sabrina, Billone Sabrina, Bonelli Giovanna, Cacciato Clarissa, CampionePatrizia, Candurra Nicoletta, Casalotto Laura, Carbonaro Beatrice, Catania Anna, Chiovetta Miriam, CocuzzaSamantha, Conticello Irene, Corallo Nadia, D'Amico Ilaria, D'Amico Michela, De Francisci Giusy, Di DioFiamma, Di Narda Maria Pina, Di Pasquale Loredana, Domina Federica, Faro Ilenia, Fascetta Luigi, FascettaVirginia, Fazio Maria, Fiorenza Anna, Gentile Martino, Giaimi Giulia, Greco Federica, Grippali Margherita, LaBlunda Gloria, La Giglia Luca, La Porta Egle, Lembo Annalisa, Leonardi Debora, Li Volsi Grazia, Li Volsi Laura,Lo Faro Flavio, Lo Faro Fulvio, Lo Gioco Marta Maria, Lupica Carmelania, Maggio Giuseppe, Maiuzzo Roberta,Manerchia Giusy, Modica Ilenia, Mongioj Maria Concetta, Montaperto Chiara, Nasello Santi Paride, OcchipintiGiovanni, Pagana Elisa, Passamonte Rosalia, Pescetti Angela, Pettinato Lavinia, Pezzino Cristina, Pidone Enrico,Pirrello Celeste, Pirrello Daria, Pirrone Lavinia, Pitronaci Giusy, Pitronaci Maria Michela, Prestifilippo Roberta,Ricciardo Melisa, Rizzo Lucia, Rotondo Angelica, Rotondo Giusy, Russo Marica, Russo Papo Rosy Maria, SaccoAngelica, Salamone Maria, Sangiuliano Fabiana, Schilirò Anna Maria, Scriffignano Silvia, Spallina Giusi, StansùIrene, Sutera Gabriella, Testa Sebastiano.

gli alunni dell'Istituto Comprensivo "D. Alighieri" di NicosiaBottari Alessia, Calò Alain, D'Amico Maria Michela, Di Gregorio Vincenzo Aleandro, Failla Alessandra, MartelloSilvio, Modica Filippo, Projetto Emanuela.

gli alunni dell'Istituto Comprensivo "L. Pirandello " di NicosiaCacciato Clorinda, Emanuele Rossana, Gaglione Federica, Grasso Loris Antonino, Li Volsi Roberto, Lo SauroSofia, Maira Giorgia, Russo Giulio, Turco Davide.

Cura editoriale ed editing: Salvatore Lo Pinzino

Edizioni NovagrafPiano di Corte, 1894010 - Assoro (EN)

ISBN 978-88-88881-61-4

© 2010: Liceo “F.lli Testa” di NicosiaIn quarta di copertina: foto celebrazione Giornata della Memoria 2008.

Shoah e ... genocidi rimossi . Liceo “Fratelli Testa”, Nicosia, anno scolastico 2008/2009. -[Assoro Novagraf], 20101. Genocidio - Sec. 20364 1510904 CDD-21 SBN Pal02223107

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”

2

Presentazione

Giuseppe Chiavetta*

“Shoah e … genocidi rimossi” è uno dei progetti POF, promossi dal Liceo“Fratelli Testa” di Nicosia, per ampliare l’offerta formativa, legato alla celebrazionedella Giornata della Memoria che il Parlamento italiano ha istituito in occasione del55° anniversario della liberazione di Auschwitz-Birkenau, campo di sterminio in cuifra il 1940 e il 1945 si è compiuto gran parte del genocidio degli ebrei.

Sin dalla promulgazione della legge n. 211 del 20 luglio 2000, infatti, le scuole,spronate a celebrare il 27 gennaio con cerimonie, iniziative, incontri, narrazione deifatti e momenti di riflessione, si sono impegnate a rendere la comunità scolastica piùattiva e vigile, depositaria di una memoria storica, capace di opporsi, con gli stru-menti democratici, a qualsiasi tipo di discriminazione e persecuzione.

E così, rispettando la data fissata dal Ministero e dedicata alla commemorazionedell’Olocausto degli Ebrei, o meglio della Shoah (come gli Ebrei preferiscono deno-minare il genocidio dei loro fratelli), ogni anno, il nostro istituto ha espresso lavolontà di promuovere iniziative tali da radicare nella memoria collettiva il signifi-cato e il messaggio di questa Giornata: dai cortei, con deposizione di una coronasulla lapide che ricorda i molteplici genocidi perpetrati nel XX secolo, alle mostrefotografiche, alle varie performance create dagli studenti, agli incontri con protago-nisti dei fatti storici, alla pubblicazione del presente lavoro che, dedicando spazio siaalle leggi che portarono allo sterminio degli ebrei europei sia ai fatti storici che con-fluirono nella persecuzione di tante altre minoranze etniche e sociali, vorrebbe esse-re un piccolo ma significativo contributo a una corretta divulgazione storica.

Tenuto conto della rilevanza sia formativa che educativa del progetto, si è ritenu-to opportuno lavorare insieme agli Istituti Comprensivi “Dante Alighieri” e “LuigiPirandello” di Nicosia, pur mantenendo la gestione del progetto, che ormai può con-siderarsi una tradizione per il nostro istituto, che ha sempre individuato nel rispettodell’altro un valore irrinunciabile, prospettandolo ai giovani come priorità educati-va senza mai tralasciare l’occasione di un approccio alla memoria storica attraversocui passa non solo la comprensione delle dinamiche del presente, ma anche, esoprattutto, l’impostazione di una seria cultura della pace, del rispetto, della tolle-ranza, di una pacifica convivenza tra popoli e persone di etnie, culture e religionidiverse.

3

* Dirigente scolastico del Liceo “Fratelli Testa” di Nicosia (Indirizzi: Classico, Sociopsicopedagogicoe Scienze Sociali).

La commemorazione non si è mai ridotta ad un rituale ripetitivo e vuoto di signi-ficato, in quanto è stata sempre accompagnata da spazi di riflessione che hanno con-sentito ai giovani di comprendere che se un fatto grave, come il genocidio degliebrei, è successo, può tornare a succedere e che, se si vuole cambiare in meglio lasocietà, bisogna coltivare la memoria, custodirla, impegnarsi affinché non si ripeta-no gli errori o le nefandezze del passato.

Grazie a questo progetto noi speriamo che possano sedimentare nelle coscienzedei giovani quei valori, quali la libertà, la solidarietà, la giustizia, la tolleranza, ladignità dell’essere umano, che devono essere difesi costantemente e quotidianamen-te, se si vuole costruire un’etica della responsabilità e migliorare il livello della pro-pria umanità.

4

Il Dirigente scolastico, i docenti e alcuni alunni che hanno preso parte alla realizzazionedel progetto.

Ragioni di un impegno

Valeria Fiscella e Luigi Gagliano*

Un autentico interesse per la Shoah, triste pagina della storia occidentale, è scat-tato tra i docenti del nostro Liceo qualche anno prima della promulgazione dellalegge n. 211, quando, in occasione di un viaggio d’istruzione in Germania, abbiamovisitato con un nutrito gruppo di alunni, il lager nazista di Dachau. Sapevamo dellaShoah e di quanto era successo durante il Secondo conflitto mondiale, avevamovisto fotografie e filmati sull’Olocausto, ma solamente quando abbiamo varcato ilcancello di Dachau, quando un testimone di quella tragedia ci ha raccontato convoce visibilmente rotta dall’emozione fatti incredibili, quando abbiamo visitato ilcampo di concentramento e visto i forni crematori, abbiamo avuto piena consapevo-lezza di quella agghiacciante tragedia e avvertito l’esigenza di saperne di più. E così,sin dal 2004, con gli alunni abbiamo iniziato un lavoro di documentazione e avvia-to un approccio interdisciplinare. Allo studio della storia, gli alunni hanno affianca-to la lettura di alcuni romanzi, poesie, canzoni, testimonianze sconvolgenti dell’or-rore dei lager e la visione di qualche film.

I nostri giovani, nell’affrontare la tematica della Shoah, hanno compreso che latragica lezione dell’Olocausto non aveva cancellato il pregiudizio e l’odio etnico,che il virus dei nazionalismi aveva continuato ad allargare il suo contagio in tutto ilmondo e alimentato dolore ed odio, che lo sterminio ebraico poteva essere assimi-lato ad altre eliminazioni di massa compiute da governi, regimi, società intere. Adistanza di mezzo secolo dallo sterminio degli ebrei, il fenomeno, infatti, si erariproposto in Africa (Rwanda e Darfur), nei Balcani (Bosnia), nell’UnioneSovietica, in Cina, in Cambogia, nel Medio Oriente.

Molte, troppe, erano le vittime dei regimi politici e religiosi, i martiri dell’odio edel terrore, coloro che erano stati straziati nel fisico e nell’anima fino a non esserepiù persone, perché si potesse archiviare il passato senza ripensarlo continuamentecome ferita comune. E così dallo studio del genocidio degli ebrei europei, si è pas-sati a quello degli altri genocidi del XX secolo e a quelli recenti, facendo sì chel’evento della Shoah rimanesse un paradigma di tutte le tragedie storiche in cui unindividuo può essere privato della vita per il solo fatto di appartenere a un’etnia, unceto sociale o una religione determinati.

Si è avvertito il bisogno umano di catalogare, paragonare le catastrofi, mettere inrelazione gli eventi, cercando di capire che cosa potesse portare a un genocidio, con

5

* Docenti di Italiano-Latino e di Storia-Filosofia del Liceo Classico “Fratelli Testa” di Nicosia.

quale diritto milioni di abitanti siano stati trasformati in vittime, dopo essere statideportati, massacrati, sterminati. Si è constatato come la violenza sia stata ovunqueparticolarmente efferata, come sia forte il desiderio di cancellare qualsiasi tracciadell’ “altro” in terre in cui i confini cambiano continuamente, si è rilevato l’aspettofratricida di molti degli eccidi, i frenetici tentativi di tracciare linee di confine etni-co attraverso una realtà fatta di intrecci razziali e l’avvicendamento di cicli semprepiù ravvicinati di vendetta.

Nello stesso tempo è maturata l’idea di testimoniare il nostro impegno ad oppor-ci in qualche modo all’oblio della memoria, dedicando una lapide a tutte le vittimedei genocidi del XX secolo e facendoci promotori di manifestazioni pubbliche checoinvolgessero le scuole e rendessero partecipe tutta la cittadinanza, nella convin-zione che solo attraverso la partecipazione attiva di tutti si facilita l’interiorizzazio-ne dei valori connessi con la cultura della pace. E così, nel 2005, il Liceo “FratelliTesta” ed il Comune di Nicosia hanno posto in Piazza Marconi una lapide comme-morativa su cui è stata incisa una celebre frase di Tacito, vissuto durante la tiranni-de di Domiziano “Avremmo perduto anche la memoria, se fosse possibile all’uomodimenticare quanto tacere”. Una frase che sottolinea l’impossibilità per l’uomo didimenticare, anche se si vive sotto un regime politico che mira ad infiacchire lecoscienze portandole al servilismo e che ribadisce l’importanza della memoria, anti-doto che consente di cogliere in anticipo le situazioni politiche in cui si ripropone lalogica dell’annientamento fisico di esseri umani e che fa assumere una responsabi-lità nei confronti del mondo in cui si vive.

Per non dimenticare sono stati allestiti, di anno in anno, dei laboratori, in cui glialunni hanno avuto modo di produrre diversi lavori: dai dossier agli spettacoli musi-cali, dalla pubblicazione di un saggio ai cartelloni contenenti carte geografiche(indispensabili per localizzare i luoghi in cui sono avvenuti i genocidi), didascalieesplicative, brevi ed essenziali notizie storiche e immagini fotografiche. E noi pen-siamo che queste attività, mirate alla conservazione della memoria dei genocidi,abbiano rappresentato un monito importante per i giovani contro l’odio - razziale,etnico e religioso - che ancora insanguina molte parti del mondo e che talora riaffio-ra anche nelle società più evolute.

6

La memoria … oltre la barriera dell’indifferenza

Luigi Gagliano

Pare che Adolf Hitler, in un discorso pronunciato pochi giorni prima di invaderela Polonia, al fine di vincere le titubanze dei generali della Wehrmacht relativamen-te ai piani di sterminio, in particolare all’intenzione di uccidere senza compassioneanche le donne e i bambini per guadagnare alla Germania il suo “spazio vitale”,abbia concluso dicendo: “Dopo tutto, chi parla più al giorno d’oggi dello sterminiodegli Armeni?”

La battuta di Hitler vale, per noi, quale monito e persuasivo argomento perchésulle tragedie e sui più efferati massacri del passato non cada quel velo di oblio cheHitler utilizzava per perpetrare altri massacri, altre forme di sterminio. Dicendo ciò,non intendiamo certo pensare che la memoria sia (e nessuno, oggi, si illude che lopossa essere) un antidoto contro il ripetersi di un crimine. D’altra parte, è ovvio chenella memoria non possono trovare posto sentimenti quali l’odio o, a maggior ragio-ne, la vendetta. Se l’uno e l’altra sono sentimenti che mai giovano ai parenti dellevittime, diventerebbero addirittura pedagogicamente devastanti nella formazionedelle nuove generazioni alle quali, in fondo, il dovere della memoria è rivolto e affi-dato.

Perché allora coltivare la memoria? Riteniamo che il dovere del ricordare stia,essenzialmente, in un atto di civiltà umana: quel senso di giustizia e di solidarietàche l’uomo deve avvertire per quanti, suoi simili, indifesi e innocenti, sono morti inun modo tanto feroce quanto gratuito; morti per quella “banalità del male” di cui ciparla la Arendt. Oggi, aggiungiamo, viviamo in una cultura sempre più diffusamen-te basata sul presente e sull’effimero; ciò fa sì che diventi ancor più essenziale ilruolo della scuola nell’educare al valore della memoria, che poi si trasforma, nesiamo convinti, anche in una forma di “educazione sentimentale” contro le ideolo-gie e i tanti comportamenti ispirati (come, purtroppo, ogni giorno ci è dato consta-tare) al sistematico disprezzo per la vita umana.

Per una scuola, per una comunità di alunni, coltivare il dovere della memoriasignifica, più in generale, autoeducarsi all’inderogabile dovere morale di trascende-re il carcere del proprio “io” isolato, di essere interessati, di rivolgere la propriaattenzione, la propria mente e il proprio cuore all’altro, soprattutto ai suoi drammi ealle sue sofferenze, col risultato di squarciare nella coscienza di ognuno, troppospesso appiattita sul proprio “ego”, quello scudo di indifferenza che, probabilmen-te, pur esso è costitutivo della natura dell’uomo. Sull’indifferenza come problemaeducativo, ci ha sempre fatto molto riflettere, nella quotidiana attività di educatori,quell’ “evangelico” pensiero di M. Luther King che dice: “Non mi fa paura la cat-

7

tiveria dei malvagi, ma l’indifferenza degli onesti”. Ecco perché riteniamo che peruna scuola, di qualsiasi ordine e grado, istituzionalmente deputata a formare onesticittadini, contribuire in qualche misura a contrastare il tarlo dell’indifferenza nonsia, un obiettivo formativo secondario.

Quanto sin qui detto dovrebbe essere più che sufficiente a far comprendere il per-ché, nel nostro ormai lungo percorso didattico, abbiamo sempre dato ampio spazioa momenti e a progetti nei quali gli alunni sono stati coinvolti in “questioni altre”(dal Darfur alla Cambogia di Pol Pot, dalle Foibe ai Curdi, dalla questione irlande-se a quella tibetana, basca, cipriota…), in particolare giustifica il perché negli ulti-mi anni ci siamo lasciati volentieri coinvolgere in un impegno che il Liceo “ F.lliTesta” ha individuato e percepito come fortemente caratterizzante il nostro istituto:quello di utilizzare il Giorno della memoria per estendere il ricordo dalla Shoah adaltri genocidi meno noti, sui quali i mezzi di informazione - quando ne parlano e, disolito, in occasione dell’anniversario dei fatti - si limitano a qualche trafiletto.

Senza avere la pur minima intenzione di sminuire quella che, giustamente, vienedefinita “unicità della Shoah”, crediamo che gli ebrei siano riusciti negli ultimidecenni a ottenere quella giusta attenzione (nel mondo della cultura, dell’informa-zione e delle stesse istituzioni pubbliche) sulla tragedia patita dal loro popolo moltopiù facilmente di quanto sia avvenuto per altri popoli che hanno subìto - anche se suscala minore - tragedia simile. E non si tratta tanto di numero di vittime, ma pensia-mo piuttosto, e molto semplicemente, che nelle vicende dei popoli e nelle relazionitra di essi valga quello stesso rapporto di forza che si riscontra a livello dei singoliindividui, col risultato che c’è sempre qualcuno più uguale degli altri. Che una scuo-la, laica e non di parte, riporti un minimo di uguaglianza tra diseguali, crediamo siaun fondamentale principio di giustizia e, insieme, un imperativo etico per quanti inessa operano.

Dopo questa pur ovvia considerazione, potrebbe apparire, nel presente lavoro,preconcetta e ideologica la scelta di dare alla trattazione relativa alla Shoah un’im-postazione del tutto diversa rispetto a quella data agli altri genocidi: infatti, mentrequesti ultimi vengono esposti attraverso i fatti e le vicende umane che li hanno carat-terizzati, la “presentazione” della Shoah avviene, sostanzialmente, attraverso l’ana-lisi dell’aspetto giuridico-legislativo che, nella sua evoluzione, ha accompagnato lapratica della politica antiebraica nazi-fascista. La ragione di tale scelta sta, per unverso, nel fatto che di treni carichi di deportati, di scheletri umani ammassati sucamion o gettati in fosse comuni, di corpi ridotti in fumo nei camini dei campi disterminio, e di quanti altri orrori la follia e la barbarie naziste hanno generato, noitutti abbiamo ormai gli occhi e la mente pieni, considerato il numero crescente difilm, documentari televisivi, libri, romanzi e letture varie che parlano della Shoah edei lager. Ma la ragione della scelta sta, anche, nel fatto che il nostro liceo già nel-

8

l’anno scolastico 1998-99, in occasione del 60° anniversario dell’emanazione delleleggi razziali, ha realizzato, con un gruppo di alunni, un lavoro di ricerca sugli ebrei;lavoro pubblicato in un libricino di 46 pagine (Gli Ebrei, dall’antisemitismo allostermino programmato) lungo le quali i fatti e le vicende umane della tragedia ebrai-ca, intrise di tutta la loro carica di ferocia ed orrore, hanno trovato ampio spazio.

Anche nella realizzazione del progetto “Shoah ... e genocidi rimossi gli alunni hannoavuto un ruolo centrale, in quanto sono stati i veri protagonisti del proprio apprendi-mento, attivamente impegnati sia sul versante dei processi cognitivi, tesi alla rielabora-zione concettuale, sia nei comporta-menti di tipo operativo, tesi al fare eall’eseguire.

La questione di un apprendimen-to significativo per l’alunno riman-da, in fondo, a quel principio che giàun secolo fa la Montessori enuncia-va in questi termini:”Non c’è acqui-sto di sapere se non è conquista per-sonale”. Tale principio implica cheal momento dell’ ascolto si accom-pagni il momento dell’esperienza, laquale è ben più del semplice vedere,percepire le cose o assistere ai fatti;essa è, piuttosto, un vivere le cosecon “intelligenza” (da intus-legere),cioè comprendendone il senso, pro-blematizzando e ponendo domande,in modo che l’apprendimento sirisolva davvero in un “guardare den-tro” (alle cose), come l’etimologiadel termine suggerisce. Dire che lascuola deve rendere “esperti” glialunni non è un’utopia, ma un con-creto impegno e un senso di responsabilità che chiunque operi in essa, e crede nel suoinsostituibile ruolo formativo, non può non avvertire.

A rafforzamento di quanto detto, vorremmo ricordare che la realizzazione del pro-getto ha previsto che al momento della ricostruzione “cartacea” dei fatti si accompa-gnasse l’esperienza filmica, la quale amplifica enormemente l’impatto emotivo con larealtà oggetto di conoscenza. E quando una conoscenza è “vestita” dall’emozioneanche le sue radici si fanno più forti e profonde.

9

Piazza Marconi. Lapide commemorativa posta nel 2005.

Shoah

Prime disposizioni contro gli ebreiIl 30 gennaio 1933 Hitler - leader del Partito nazista affermatosi come il primo

partito tedesco nelle elezioni del 1932 - è nominato dal presidente Hindenburg can-celliere del Reich; dopo soli due mesi furono promulgate le prime disposizioni con-tro gli ebrei. Quella del 7 aprile, Legge per il rinnovo dell ‘ amministrazione pubbli-

ca, stabiliva il licenziamento di tuttigli impiegati statali ebrei, escluden-done qualsiasi impiego in ruoli alservizio dello Stato; la successiva,del 12 aprile, impediva loro di eser-citare importanti attività professiona-li (medico, avvocato, giornalista,giudice ...), riservate ai tedeschi“ariani”. Da allora gli ebrei dovette-ro lavorare in posizione umile e sot-toposta, comunque, a persone nonebree.

Le leggi di NorimbergaPer i primi due anni la politica nazista si mantenne su toni abbastanza “soft” per

non allarmare 1’ elettorato moderato. Le disposizioni antiebraiche del ‘33, in realtà,non furono scrupolosamente applicate e in ogni caso erano meno devastanti di quel-le successive, le famose leggi di Norimberga.

Nel 1935 contro gli ebrei tedeschi1 si rivolsero le cosiddette Leggi diNorimberga, che tolsero loro la parità dei diritti civili e costituirono la premessa

10

1 Gli ebrei presenti in Germania nei primi anni Trenta erano, in realtà, una ristretta minoranza, circacinquecentomila, su una popolazione di oltre sessanta milioni di abitanti. Diversamente, però, da quan-to accadeva nell’Europa orientale, in Germania erano concentrati nelle grandi città e occupavano lafascia medio-alta della scala sociale. Infatti erano, per lo più, commercianti, liberi professionisti, intel-lettuali, artisti; molti avevano posizioni di prestigio nell’industria e nell’alta finanza. La propagandanazista, contro questa minoranza attivamente inserita nella società tedesca, riuscì a risvegliare quei sen-timenti di ostilità che erano largamente diffusi in tutta l’Europa centro-orientale.

delle persecuzioni sistematiche che si sarebbero dovute concludere con lo sterminioesteso anche agli ebrei non tedeschi2.

Occorre subito dire che i nazisti, del tutto insensibili alla questione religiosa (cheper essi era ininfluente) trattavano gli ebrei non come un popolo dotato di un’ iden-tità, bensì come una “razza” detentrice di caratteristiche proprie, naturalmente infe-riori e degenerate; una razza che costituiva, quindi, un costante pericolo di inquina-mento per i tedeschi “ariani”. Non a caso la prima delle leggi di Norimberga, ema-nata il 15 settembre 1935, fu la Legge per la protezione del sangue e dell’ onoretedeschi. Essa, infatti, stabiliva l’assoluta proibizione di “... matrimoni tra ebrei esoggetti di sangue tedesco o assimilato... I matrimoni contratti in violazione dellapresente legge sono nulli anche se per eludere questa legge venissero contrattiall’estero…” (art. 1). Erano altresì proibiti (art. 2) “i rapporti extraconiugali traebrei e cittadini di sangue tedesco”. E perché non si credesse che le disposizioni inquestione fossero pure enunciazioni di principio, la stessa legge precisava che leinfrazioni sarebbero state punite con condanna “al carcere o ai lavori forzati”.

La seconda legge di Norimberga3 , anch’essa emanata il 15 settembre ‘35, era laLegge sulla cittadinanza del Reich, la quale negava agli ebrei la cittadinanza ger-manica. Gli ebrei non furono più considerati cittadini tedeschi (Reichsburger), bensìReichsangehoriger (letteralmente “sudditi dello Stato”). Questo comportò la perdi-ta di tutti i diritti civili garantiti ai cittadini, in primis il diritto di voto. Infatti : “Soloun cittadino del Reich - recitava l’art. 2 - gode di tutti i diritti politici stabiliti dallaLegge”. E il diritto alla cittadinanza, era precisato poco prima, “viene acquisitoattraverso la concessione di un Certificato di Cittadinanza del Reich”. Con le leggirazziste di Norimberga del settembre `35, gli ebrei non furono più cittadini tedeschi,ma stranieri mal tollerati, da isolare anche fisicamente.

11

2 La politica antisemita, bisogna dire, si inseriva nel programma di “difesa della razza” che Hitleraveva posto alla base del suo movimento e che già nel Mein Kamph aveva trovato compiuta espressio-ne. Hitler non solo era un convinto seguace delle più dure tesi antisemite maturate in Europa traOttocento e primi anni del Novecento, ma nutriva anche la più ferma convinzione che la finanza inter-nazionale ebraica, controllata dal sionismo, fosse la principale responsabile della sconfitta tedesca del1918, così come della disoccupazione seguita alla crisi di Wall Street.

3 Sono così denominate perché fu proprio nella città di Norimberga che il 15 settembre, durantel’annuale Congresso del Partito nazional-socialista, esse furono annunciate.

Altre leggi contro gli ebreiDal 1935 in Germania le norme contro gli ebrei si susseguirono a ritmo impres-

sionante, fino a quando, nel 1941, essi furono costretti a portare come segno di rico-noscimento una stella gialla cucita sugli abiti. Nel corso del 1936 gli ebrei vennerobanditi da tutte le professioni, impedendo efficacemente loro di esercitare una qual-che influenza in politica, nella scuola e nell’industria. Nel 1937-1938 vennero ema-nate nuove leggi che penalizzarono finanziariamente gli ebrei a causa delle loro ori-gini; a partire dal l° marzo 1938 il governo tedesco non stipulò più contratti conaziende appartenenti ad ebrei.

Con Decreto del 7 agosto 1938 veniva emanato dal Ministero dell’Interno l’elen-co dei nomi (quali: Anschel, Baruch, Denny, Ehud, Uria ...per i maschi; Chana,Driesel, Rebekka, Rechel, Jezabel...per le femmine) che gli ebrei di nazionalità tede-sca potevano ricevere. “Dal 1 ° gennaio 1939 - recitava l’art. 2 - gli ebrei aventi unnome non compreso nell’elenco ... dovranno adottare un nome aggiuntivo. Per imaschi quel nome sarà Israel, per le femmine Sara”. A distanza di poco meno di duemesi, i1 5 ottobre 1938, il Ministro dell’Interno emanava la Legge sul passaportodegli ebrei, costituita da tre articoli. Riportiamo i passaggi essenziali dei primi due.

Articolo 1Il passaporto tedesco di tutti gli ebrei ... residenti nel territorio del Reich, non è

più considerato valido.Entro due settimane dalla data in cui la pre-

sente legge entrerà in vigore, i titolari di passa-porto ... hanno l’obbligo di consegnare il docu-mento alle Autorità Tedesche del distretto in cuihanno la propria permanente residenza o dovetemporaneamente soggiornano. [...]

I passaporti non più validi per l’espatrio riac-quisteranno validità quando saranno contrasse-gnati con il marchio stabilito dal Ministrodell’Interno del Reich attestante che il titolare èebreo.

Articolo 2Chiunque, negligentemente o intenzionalmente, non ottemperi agli obblighi pre-

scritti ... sarà punito con il carcere o con un ammenda di 150 Marchi oppure conentrambe le sanzioni.

12

Notte dei cristalliNel novembre del ‘38 si compie il passaggio dalla persecuzione legislativa alla

violenza di massa. Il 7 novembre all’ambasciata tedesca di Parigi un ebreo polacco,per vendicare l’espulsione dei suoi genitori dalla Germania,sparò al diplomatico tedesco Ernst Eduard von Rath.Joseph Goebbels (foto a destra), Ministro della propagan-da tedesca, colse l’opportunità di ben figurare con Hitlerordinando una massiccia repressione a Berlino. Durantequella che venne chiamata Kristallnacht, Notte dei cristal-li (tra il 9 e il 10 novembre), squadre di SS compirono raidcontro negozi ebrei della città saccheggiandoli, distruggen-done le vetrate (foto sotto) e devastando abitazioni e impre-se di proprietà ebraica: 815 negozi messi a soqquadro, 171case di abitazione distrutte, 197 sinagoghe incendiate (tracui la Sinagoga di Borneplatz a Francoforte (foto sotto).

Molti cittadini tedeschi inorridirononello scoprire la reale portata dei danni;Hitler, temendo per la propria reputa-zione, diede ordine che ne fosse addos-sata la responsabilità agli ebrei. E cosìessi furono (per giunta!) obbligati a unrisarcimento collettivo di un miliardo diReichsmark; la somma venne raccoltacon la confisca del 20% della proprietàdi ogni ebreo. Nell’evento 70 ebreifurono uccisi o feriti, altri 20.000 ven-nero deportati verso i campi di concen-

tramento che erano stati creati da poco.Iniziava lo sterminio di massa.

Ma l’episodio del diplomatico tede-sco ucciso a Parigi fu solo un pretestoper imprimere un’accelerazione allapersecuzione antisemita e, in particola-re, escludere ulteriormente gli ebreidalla vita economica. Il 12 novembre1938, infatti, il regime emanava unaOrdinanza per l’esclusione degli ebreidall’economia tedesca. Di essa ripor-tiamo i primi tre articoli.

13

Articolo 1Dal primo gennaio 1939, è proibito agli Ebrei il libero esercizio della vendita al

dettaglio, della vendita per corrispondenza e dell’artigianato.

A decorrere dalla stessa data, agli Ebrei e altresì proibito promuovere e pubbli-cizzare beni e servizi in qualsiasi mercato, fiera o mostra e accettare ordini di acqui-sto. I negozi giudei che opereranno in violazione di questa ordinanza saranno chiu-si dalla polizia.

Articolo 2A nessuno ebreo è consentito amministrare un’impresa con la qualifica di ammi-

nistratore secondo la definizione che di tale termine dà la legge sul LavoroNazionale del 20 gennaio 1934.

Qualora un ebreo ricopra una carica direttiva all’interno di un’impresa, potràessere licenziato con un preavviso di sei settimane. Al termine di questo periodo tuttii diritti derivanti dal contratto di impiego... saranno considerati nulli.

Articolo 3Nessun ebreo può essere membro di una Società Cooperativa.Dal 21 dicembre 1938, gli ebrei membri di Cooperative perderanno la qualifica

di socio. Non sarà necessaria alcuna notifica.Con tale provvedimento la dura campagna discriminatoria, intrapresa da tempo,

14

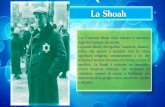

10 novembre 1938. Deportazione della popolazione ebraica a Dachau

contro la minoranza ebraica del paese, giungeva al capolinea: decine di migliaia diebrei furono rinchiusi in Lager per spingere gli altri all’emigrazione. Per quantirestavano, la vita diveniva pressoché impossibile: taglieggiati nei loro beni, privatidel lavoro, accusati di cospirare contro il Reich e dunque minacciati di nuove vio-lenze e di nuove misure repressive.

Dall’ aprile 1939 tutte le imprese ebree erano ormai fallite a seguito della pres-sione finanziaria e del calo dei profitti, o erano state persuase a cedere la propria atti-vità al governo nazista.

Il processo di discriminazione e di segregazione, tra il 1938 e il 1939, era proce-duto anche attraverso sfratti e trasferimenti forzati di abitazione, volti a concentraretutta la popolazione ebraica tedesca in determinati edifici o isolati, identificati dalleautorità cittadine e sorvegliati dalla polizia di stato (la Gestapo).

A partire dal 1° settembre 1941 un Decreto di polizia relativo al marchio di iden-tificazione degli ebrei obbligava questi ultimi di età superiore a sei anni, al fine diessere identificati ancora meglio, a portare la stella ebraica a sei punte (la Stella diDavide). Tale simbolo – recitava l’articolo 1 del Decreto – è rappresentato da unastella a sei punte di stoffa gialla bordata di nero, di formato equivalente al palmo diuna mano. In essa deve essere iscritta, a caratteri neri la parola “Jude”. La stelladeve essere cucita sul lato sinistro del petto degli abiti in modo ben visibile.

L’articolo 2 aggiungeva: Agli ebrei è proibito uscire dall’area in cui risiedonosenza un permesso scritto rilasciato dalla Polizia locale.

15

Deportazione degli ebrei dopo la “notte dei cristalli”

Conferenza di WannseeIl 20 gennaio del 1942 la persecuzione antiebraica compiva un salto di qualità:

dalla fase della segregazione civile passava alla fase del vero e proprio genocidio.Nella Conferenza di Wannsee (dal nome del lago nei dintorni di Berlino presso ilquale si tenne l’incontro) alti esponenti delle SS e del governo misero a punto tappee strumenti4 di quella che da qualche tempo era chiamata la Soluzione finale del“problema” ebraico, espressione che nel linguaggio eufemistico del Terzo Reichstava a indicare un progetto ampio, burocraticamente e gerarchicamente strutturato,per la distruzione fisica della comunità ebraica nell’intera Europa, comprese lecomunità dei Paesi - come l’Italia - alleati della Germania. Se per gli ebrei dei ghet-ti si ufficializzava l’eliminazione già in corso, per quelli dei Paesi dell’Europa occi-dentale si decideva l’annientamento attraverso il lavoro coatto. Era proprio in quest’ottica che si collocava Auschwitz (foto sotto), l’esempio più compiuto dell’intrec-cio fra ideologia razzista e calcolo economico, in quanto centro di sterminio e insie-me luogo di schiavitù. Quindi simbolo della Shoah.

Sterminio degli ebrei: olocausto o shoah?Etichettato, durante il processo di Norimberga, col nuovo termine “genocidio”,

poiché sembrava impossibile far rientrare quell’ immane evento nei vecchi schemi con-cettuali, lo sterminio degli ebrei, a partire dagli anni Cinquanta, venne più comunemen-

te denominato “Olocausto”, termineancora oggi molto diffuso.

Tale denominazione, però, è respintadagli ebrei, in quanto il termine olo-causto, di derivazione greco-latina,significa letteralmente “interamentebruciato” e designa, nell’AnticoTestamento, un solenne sacrificio in cuil’animale (un toro, un agnello...) vieneucciso e posto sul rogo rituale, da dovela vittima sacrificale - a seguito dellapropria totale “combustione” - ascende

16

4 Il verbale della Conferenza di Wannsee, redatto da Adolf Eichman, principale collaboratore diReinhardt Heydrich, capo della polizia di sicurezza (Gestapo) e responsabile della pianificazione eattuazione della Soluzione finale, verrà reso pubblico per la prima volta nel corso del processo diNorimberga contro i crimini di guerra nazisti, al termine della seconda guerra mondiale.

a Dio (in ebraico il rito è detto “Olah”, “ciò che sale”, verso il cielo). Per quantodetto, il termine olocausto avvolge il fenomeno dello sterminio degli ebrei di un’au-ra sacro-religiosa che nasconde l’insensatezza e la totale “gratuità” dell’assassinionei forni crematori (foto a destra).Parlare di olocausto, insomma, è comesottintendere che quello sterminio dimassa avesse un qualche valore sacro,che in un certo senso le vittime si votas-sero al sacrificio o comunque si sacrifi-cassero per una causa più alta. In annipiù recenti, sull’onda dell’omonimofilm di Claude Lanzmann del 1985, si èdiffuso ampiamente il termine Shoah,che in ebraico significa “catastrofe”,“distruzione” e che si limita a nominarela letteralità dell’evento, evitando le suggestioni implicite nel termine olocausto.

La legislazione fascista contro gli ebrei“Pochi conoscono bene che cosa ha significato per il nostro Paese la politica

antisemita del fascismo. Alcuni hanno sentito vagamente parlare di leggi razziali. Ipiù identificano tutto ciò che di antiebraico ci fu nel ventennio, con i lager nazisti ecomunque con il periodo 1943-1945, quello cioè del dominio tedesco e della repub-blica di Salò. [ ... ] Si deve sapere prima di tutto che nel nostro Paese dal 1938 al1945 sono stati in vigore leggi liberticide, leggi assassine (gli ebrei deportati neilager furono individuati attraverso gli elenchi previsti dalle leggi italiane), che ave-vano il dichiarato e ben articolato intento di discriminare una piccola minoranza dipersone, di italiani, facendo di questi il capro espiatorio di una stolta, criminalepolitica che stava portando il paese alla rovina e alla distruzione”. (Così scrive UgoCaffaz nell’introduzione al libro Discriminazione e persecuzione degli ebreinell’Italia fascista).

1938: l’anno dell’ignominiaC’è chi stigmatizza in questi termini l’approvazione delle leggi razziali da parte

del Fascismo. In quell’anno Benito Mussolini decideva di fare il grande passo, dilegare completamente l’Italia al Terzo Reich di Adolf Hitler, imitandolo anche nellesue folli utopie razziste. Il fuhrer odiava e perseguitava gli ebrei, il duce, che su que-sto, come su quasi tutto, non aveva opinioni precise, stabilì che anche in Italia gliebrei dovevano essere odiati e perseguitati. Ma quello che colpisce è il fatto che

17

l’antisemitismo non apparteneva alla storia del Fascismo. Lo stesso Mussolini, nel1932, nel libro-intervista Colloqui con Mussolini dello scrittore e giornalista tedescoEmil Ludwig (dal duce riveduto e approvato prima della pubblicazione), affermava:“L’antisemitismo non esiste in Italia. Gli ebrei si sono sempre comportati bene,come cittadini, e come soldati si sono battuti coraggiosamente. Essi occupano postielevati nelle Università, nell’Esercito, nelle banche”. A fine marzo 1933 - quandonon era ancora rimorchiato da Hitler - Mussolini, accogliendo la sollecitazione del-l’ambasciatore italiano (Vittorio Cerruti), inviava al suo collega e “allievo” tedescoun messaggio per convincerlo che “la lotta agli ebrei non rafforzerà il nazional-socialismo”. Il 14 luglio 1934, quando in Germania si era prossimi a emanare leleggi di Norimberga per la discriminazione razziale, Mussolini su Il popolo d’Italia,organo del partito nazionale fascista, pubblicava un articolo nel quale, commentan-do favorevolmente le conclusioni antirazziste di un congresso internazionale diantropologi, scriveva: “In tema di razzismo gli scienziati non vanno a quanto sem-bra d’accordo con i politici. Si intende che il dissidio assume forme palesi e docu-mentarie soltanto oltre i confini della Germania nazista”. E, con tono di sprezzan-te superiorità, aggiungeva: “Trenta secoli di storia ci permettono di guardare consovrana pietà talunne dottrine d’oltralpe”. L’ostilità del Fascismo all’antisemitismodi marca nazista si concretizzava nella concessione di asilo agli ebrei tedeschi cheespatriavano per sfuggire alle persecuzioni, nella creazione di una nuova lineamarittima Trieste-Tel Aviv per facilitare l’emigrazione verso la Palestina, e nel-l’apertura di una sezione ebraica nella scuola nautica di Civitavecchia. In definitiva,a differenza del nazismo, che sin dalle origini era essenzialmente razzista, il fasci-smo non era, originariamente, per nulla intrinsecamente razzista.

Il Fascismo diventa razzistaDopo la conquista dell’Etiopia, il Fascismo assumeva connotati “imperiali”, e il

duce cominciava a sentirsi attratto dalle idee dell’ “imbianchino austriaco” che aBerlino stava fondando il “Reich millenario”.

I1 23 ottobre 1936 si compiva il primo passo diavvicinamento con i protocolli Ciano-Ribbentrop(“Asse Roma-Berlino”); con quell’accordo l’Italia siallineava, per la prima volta in maniera esplicita, allapolitica tedesca. Nel settembre 1937 Mussolini (fotoa sinistra) si recava in visita a Berlino, accolto daun’enorme folla acclamante, da manifestazioni e sfi-late che lusingarono adeguatamente la sua vanità, e siconvinse che l’alleanza con Hitler doveva essere tota-le. Quando nel maggio 1938 Adolf Hitler venne a

18

Roma per ricambiare la visita del dittatore italiano la svolta razziale dell’Italia fasci-sta era già ben definita. Il 14 luglio Ciano annota nel suo diario: “Il duce mi annun-cia la pubblicazione da parte del Giornale d’Italia di uno statement sulle questionisulla razza. Figura scritto da un gruppo di studiosi sotto l’egida del Ministero dellaCultura Popolare. Mi dice che in realtà l’ha quasi com-pletamente redatto lui”. In effetti il 15 luglio ilGiornale d’Italia pubblica un “Manifesto del razzismoitaliano”, firmato da dieci titolari di cattedra e assisten-ti; il più noto tra loro risulta essere Nicola Pende (fotoa destra), senatore, direttore dell’istituto di Patologiaspeciale medica dell’Università di Roma. Il Manifesto -un testo programmatico, preludio alle leggi razziali -inizia dichiarando che le razze esistono, per affermareche la popolazione dell’Italia attuale è di origine aria-na e la sua civiltà è ariana, che è tempo che gli italianisi proclamino francamente razzisti, che gli ebrei nonappartengo alla razza italiana. Per concludere: I carat-teri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere alteratiin nessun modo.

“Dopo il Manifesto - scrive lo storico della filosofia Eugenio Garin - si capì cheera questione di tempo e di modi”. E infatti il 5 settembre 1938venne emanato un Regio decreto per la difesa della razza nellascuola.5 “Regio” perché l’Italia aveva un re come supremo capodello Stato, ma Vittorio Emanuele non batte ciglio e approva -assieme alle tante altre scelte del Fascismo - tutte le aberrazionirazziali del regime. All’ ufficio di insegnante - recitava l’art. 1 -nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nellescuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale,non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state com-

19

5 In realtà, sin dal mese di agosto il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Bottai (foto sopra) aveva dira-mato una serie di circolari dove invitava rettori, provveditori e capi d’Istituto a diffondere la dottrina raz-zista nelle scuole di ogni ordine e grado e a escludere gli ebrei da ogni supplenza o incarico scolastico.L’attenzione dedicata alla scuola come sede privilegiata di una propaganda d’ispirazione razzistica e anti-semita è testimoniata anche da un questionario che completava un manuale di circa 100 pagine pensato perle scuole, come sintesi dell’ideologia fascista. Il questionario (straordinario esempio di mentalità catechi-stica e di ottuso indottrinamento) doveva essere imparato a memoria e ripetuto meccanicamente.

prese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potrannoessere ammesse all’assistentato universitario, né al conseguimento dell’abilitazionealla libera docenza. All’articolo 2 si affermava che: Alle scuole di qualsiasi ordinee grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alun-ni di razza ebraica. Con quel decreto, insomma, che fu la prima delle leggi razzialiche si susseguirono dal ‘38 fino al ‘43, gli ebrei, alunni e insegnanti, furono espulsidalle scuole e dalle università.6 Interessante notare che, relativamente all’esclusionedegli studenti ebrei dalle scuole pubbliche, l’Italia fascista precedette la stessaGermania nazista, la quale solo dopo la sanguinosa “Notte dei cristalli” del 9-10novembre decise di adottare anche per gli studenti un provvedimento di esclusionegeneralizzata.

Il 6 ottobre 1938 si riuniva il Gran Consiglio del Fascismo, che approvava unaCarta della razza. Essa dopo un frettoloso accenno al pericolo di “incroci e imba-stardimenti” si occupava esclusivamente della persecuzione antiebraica e dichiara-va che “le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali pertutti”.

Il Consiglio dei ministri, il successivo 17 novembre, varò il Regio decreto perla difesa della razza italiana: un lungo elenco di ciò che “i cittadini italiani di razzaebraica” possono o non possono fare (non possono, per esempio, “prestar serviziomilitare “, “essere proprietari di terreni che... abbiano un estimo superiore a lirecinquemila “, né “essere proprietari di fabbricati urbani che...abbiano un imponi-bile superiore a lire ventimila”), dei diritti da loro perduti, delle sanzioni previsteper i trasgressori. La difesa della “razza italiana” non poteva non prevedere, ovvia-mente, che “il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appar-tenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divie-to è nullo” (art. l).

Sulla G. U. del 2 agosto 1939 veniva pubblicato il Regio Decreto-Legge del 29giugno 1939 avente come oggetto la Disciplina dell’esercizio delle professioni daparte dei cittadini di razza ebraica. Costituito da ben 35 articoli, nel primo di essisi affermava: L’esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmaci-sta, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercenti ineconomia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geo-metra, perito agrario, perito industriale, è, per i cittadini appartenenti alla razzaebraica, regolato dalle seguenti disposizioni. Il secondo articolo vietava, specifica-

20

6 Dal sistema scolastico italiano furono espulsi 96 professori universitari, più di 130 assistenti uni-versitari, 279 presidi e professori di scuola media, oltre 100 maestri elementari, alcune migliaia di stu-denti elementari e medie e alcune centinaia di studenti universitari.

mente, l’esercizio delle professioni di notaro e di giornalista ai cittadini italiani dirazza ebraica.

Come si è visto, la legislazione persecutoria italiana del 1938-39 colpì esplici-tamente solo i diritti degli ebrei, in particolare quelli all’istruzione e al lavoro, sepa-rando gli ebrei dai non ebrei e stimolando quindi di fatto i primi all’emigrazione. “Ilfine principale - scrive a questo propositoMichele Sarfatti - della persecuzione antie-braica non era quello di mantenere gliebrei nella penisola in condizione di infe-riorità, bensì quello di eliminarli dallapenisola, cioè di farli emigrare.”

Ricollegandoci a quanto si diceva inpremessa, circa la sostanziale estraneitàdell’antisemitismo alla storia dell’Italia edello stesso Mussolini, riportiamo - in con-clusione - il seguente giudizio: «Le leggirazziali del 1938 furono motivo di sgo-mento per gli ebrei e di indignazione per lastragrande maggioranza degli altri italiani.Ne apparve chiara, immediatamente, laestraneità non soltanto alla storia delPaese, ma alla storia stessa del fascismo.Vennero intese come un prodotto di impor-tazione e come il frutto peggiore dell’ade-guamento mussoliniano alla “moda” tede-sca; […] l’idea razzista era stata in Italia,per lungo tempo, il patrimonio di pochi,inascoltati, e per lo più disprezzati profeti,e almeno fino al 1936 Mussolini l’avevarespinta.

Non si vuole affermare, con questo, chemancassero all’antisemitismo radici lonta-ne. Ma era, quello “storico”, un antisemiti-smo di origine religiosa, non razziale.»7

21

7 I. Montanelli – M. Cervi, L’Italia dell’Asse, Milano 1981, pp. 233-234

La difesa della razza fu una rivista diretta da TelesioInterlandi che, alla direzione del quotidiano fascistaIl Tevere, si era distinto nelle campagne antisemitedel 1934 e del 1936-37. La rivista vide il suo primonumero il 5 agosto 1938 (in cui venne ripubblicato il“Manifesto del razzismo italiano”) e venne stampa-ta, con cadenza quindicinale, fino al giugno 1943rilanciando l’antisemitismo in termini molto piùespliciti e aggressivi di quanto non fosse mai acca-duto in precedenza.

Genocidio degli Armeni

Un po’ di storiaStanziato su un territorio comprendente la parte orientale dell’attuale Turchia e

le terre a nord dell’Impero Persiano fino alle cime del Caucaso, il popolo armenoaffonda le proprie radici già nel primo millennio a. C. quando, nel VII secolo, costi-tuì uno stato unitario, anche se la presenza di popolazioni armene è testimoniata dadocumenti storici risalenti al 3000 a. C. All’inizio del IV secolo d. C., poi, la con-versione al cristianesimo fa dell’Armenia il primo stato ad accettare la fede cristia-na come religione ufficiale.

Con il trascorrere degli anni, gli armeni, per via dell’importanza strategica dellaregione anatolica da loro abitata, hanno perso e più volte riconquistato l’indipenden-za, subendo a più riprese invasioni e dominazioni straniere. La dominazione piùlunga fu quella dei Turchi, penetrati nell’area circa nove secoli fa, che instauraronoun regime di pulizia etnica ante litteram con soprusi, conversioni forzate all’Islam ericorrenti massacri. Le persecuzioni aumentarono in intensità e ferocia alla fine

22

dell’Ottocento, sotto il regno (1876-1909) del sulta-no Abdul Hamid II (foto a destra): alle richiestedegli armeni di autonomia o, comunque, di riformevolte a tutelare le loro vite e i loro beni, venne rispo-sto con massacri di massa, nel corso dei quali, dal1895 al 1897, furono trucidate 300.000 persone(foto sotto). La repressione turca provocò reazioni indifesa degli armeni da parte di numerosi stati euro-pei, che chiesero al governo turco riforme atte atutelarli, ma che, nel concreto, non riuscirono amutare il corso delle vicende.

Parallelamente al declino dell’ImperoOttomano, sul finire del XIX secolo, una speranzaper l’indipendenza armena, presto disillusa, nacque quando prese sempre più forza

un movimento progressista nazionalistaturco, i cui membri erano detti in Europa“Giovani Turchi”, i quali – dopo averrovesciato con l’appoggio degli stessiarmeni1 e costretto all’esilio il sultanoAbdul Hamid - si impadronirono delpotere nel 1909 con il partito denominato“Ittihad ve Terakki Jemiyeti” (ComitatoUnione e Progresso) e lo esercitaronoper dieci anni, anche se, formalmente, acapo dell’Impero ottomano era il sultanoMaometto V (1909-18), fratello di AbdulHamid. Essi sembravano intenzionati ini-

zialmente ad abbattere il sistema imperiale e avviare un processo di trasformazionedel regime turco in senso parlamentare e costituzionale, per poi creare una federa-zione di tutti i popoli precedentemente inclusi nell’Impero. Tuttavia, nel giro di

23

1 Nel 1907 a Parigi era stata stipulata un’alleanza tra armeni e Giovani Turchi con il progetto diriorganizzare l’Impero in modo che tutte le nazionalità potessero vivere pacificamente insieme; allean-za che nel luglio 1908 portò alla rivolta contro il sultano, costretto a concedere la Costituzione e libe-re elezioni. Quando, l’anno seguente, Abdul Hamid tentò di abrogare la Costituzione e di sciogliere ilParlamento, le truppe guidate da Mustafà Kemal, leader dei Giovani Turchi, bloccarono l’iniziativareazionaria liquidando definitivamente l’autocratico sultano.

pochi anni, e soprattutto dopo il 1913, molti deiGiovani Turchi abbracciarono un’ideologia radical-mente nazionalista, il “turchismo”, la quale, tra l’al-tro, si poneva come obiettivo la trasformazione del-l’eterogeneo Impero ottomano in uno Stato-nazioneomogeneo che ricalcasse il modello occidentaleeuropeo. In definitiva, l’ideologia “panturchista”,che ispirava l’azione di governo dei Giovani turchiper riformare lo stato su base nazionalista, e quindisulla purezza razziale (omogeneità etnica e religio-sa), li portò a considerare l’elemento armeno comeun “pericolo interno” da combattere ed annientare.

A proposito delle motivazioni che stanno dietroal genocidio degli armeni, va detto che esse furono,

sostanzialmente, di tipo politico e religioso insieme, e non di tipo ideologico e raz-zista, quale fu, per esempio, il processo di distruzione degli ebrei d’Europa condot-to dai nazisti. L’obiettivo degli ottomani - inteso a fondare un vasto impero turcoislamico, ricongiungendo le popolazioni turche dell’Anatolia alle popolazioni turchedell’Asia centrale (Kazaki, Uzbeki) - era la cancellazione della comunità armena, direligione cristiana, come soggetto storico, culturale e soprattutto politico, non lacancellazione del popolo armeno in quanto entità biologica.

Il genocidioL’occasione per realizzare il progetto di sterminio si presentò con lo scoppio del

primo conflitto mondiale, quando le potenze europee, impegnate nella guerra, nonavrebbero potuto interferire. Nell’ottobre 1914 il governo turco decise di entrare inguerra a fianco degli Imperi centrali. Seguendo le direttive dell’alleato germanico,l’esercito turco concentrò le sue forze nella lotta contro i Russi sul fronte caucasico.Ma quella campagna militare si risolse per i Turchi in una dura sconfitta: la TerzaArmata turca, impreparata, male equipaggiata, mandata allo sbaraglio in condizioniclimatiche ostili, venne pesantemente sconfitta nel gennaio del 1915 dalle forzesovietiche. I Turchi imputarono la sconfitta subìta all’intera comunità armena (circa2 milioni) che abitava nella regione dove avvenivano gli scontri più violenti di quel-la campagna militare. In realtà, gli armeni, pur senza sottrarsi agli obblighi cui eranosoggetti in quanto sudditi dell’impero ottomano, non contribuirono alla guerra conparticolare impegno e anzi fra di loro si manifestò anche qualche tentativo di sottrar-si al servizio militare. Benché si trattasse di sporadici atti di diserzione, il clima sifece sempre più teso e il Comitato centrale del partito Unione e Progresso decise lasoppressione dell’intero popolo armeno. Il primo passo verso lo sterminio prevede-

24

Maometto V, sultano dell’ImperoOttomano

va la chiamata alle armi per tutti gli armeni maschi validi, che, riuniti per formarespeciali battaglioni, detti tchété, con l’inganno vennero disarmati ed eliminati dinascosto nel marzo del 1915. Poco più tardi l’attenzione fu rivolta alle personalitàpiù in vista: la mattina del 24 aprile, nella città di Costantinopoli, allora capitaledell’Impero ottomano, vennero arrestati 650 notabili armeni; per loro (intellettuali,

sacerdoti, professionisti e dirigenti politici) venneordinato l’immediato arresto, cui seguì una barbaratrucidazione2. Il piano turco, pensato e diretto dalministro dell’Interno Mehmed Talaat - noto comeTalat Pascià (foto a sinistra) - in stretta collaborazio-ne con il ministro della Guerra Ismail Enver (fotosotto), proseguì poi con la già decretata deportazio-ne nei deserti della Siria e della Mesopotamia didonne, vecchi e bambini, ormai uniche forme di vitaumana rimaste nelle città armene: adducendo comepretesto la prossimità alla zona di guerra, il governoturco costrinse tutti i cittadini ad abbandonare leloro abitazioni per trasferirsi - così veniva detto - in

“regioni più sicure”. In realtà la deportazione coinvolse anche le comunità armeneresidenti a centinaia di chilometri dall’area bellica, segnoevidente che l’allontanamento dalle zone di guerra era soloun pretesto per lo sterminio. In questo frangente molti uffi-ciali e sottoufficiali armeni, scampati ai massacri prece-denti, tentarono di organizzare sui monti la resistenza.

Da elogiare è l’impresa degli armeni della città di Vanche, nell’aprile del 1915, riuscirono a disarmare la localeguarnigione turca, barricandosi nel nucleo urbano, doveresistettero alla controffensiva ottomana e turca fino all’ar-rivo, provvidenziale, di una divisione di cavalleria russa,che nel mese di maggio liberò dall’assedio quei disperati.Altri tentativi di resistenza (purtroppo!) non ebbero lamedesima fortuna, in quanto le improvvisate milizie arme-ne dovettero soccombere alle soverchianti forze ottomane, che procedettero con ladeportazione. Lungo la strada le carovane dei deportati, come del resto era possibi-le immaginare, subirono sistematicamente l’assalto di bande di malfattori turchi,

25

2 Il 24 aprile è la data in cui gli armeni di tutto il mondo ricordano il genocidio del loro popoloda parte degli Ottomani. Lo chiamano “Metz Yegern”, cioè il Grande Male.

fatti uscire appositamente dal carcere per costituire la Teshkilati Mahsusa(Organizzazione Speciale), il cui compito era uccidere gli armeni. Nel corso dellechilometriche traversate i prigionieri, lasciati senza cibo, acqua e scorta, morirono amigliaia; per i pochi sopravvissuti la sorte non fu migliore: perirono di stenti neldeserto, bruciati vivi, rinchiusi in caverne, o annegati nel fiume Eufrate e nel MarNero. Riusciranno a sottrarsi a queste atrocità soltanto gli armeni residenti aCostantinopoli (l’attuale Istanbul) e Smirne, poiché troppo vicini alle sedi diploma-tiche straniere, e gli abitanti di alcune province in prossimità del confine con laRussia, che si misero al riparo trovando protezione nell’esercito nemico o fuggendooltre la frontiera.

I mezzi usati per compiere lo sterminio rivelarono un’ inaudita ferocia e un sadi-co accanimento contro le vittime, ma ciò che più di ogni altra cosa riesce ad impres-sionare è il consuntivo numerico di questa prima parte del piano criminale turco: dueterzi della popolazione armena furono soppressi. Ancora più sconvolgente, poi, è ilfatto che tutto questo è avvenuto sotto gli occhi delle grandi potenze europee, chenon riuscirono a prendere alcuna iniziativa in difesa delle popolazioni angariate – unflebile segnale si ebbe solo con l’intervento del Vaticano, tramite il papa BenedettoXV, che purtroppo, però, non produsse alcun effetto, anche in funzione del fatto chei turchi avevano ormai proclamato la guerra santa. Successivamente, approfittando

26

Nella foto Mustafà Kemal insieme ad altri Turchi

degli sconvolgimenti in corso in Russia a causa della rivoluzione, gli armeni sotto ilcontrollo dell’impero zarista si ribellarono e, il 28 maggio del 1918, dichiararono lapropria indipendenza, proclamando la nascita dellaRepubblica Armena. Tuttavia la caduta del regimedei “Giovani Turchi” alla fine della Grande Guerrae la seguente ascesa alla guida del paese di MustafàKemal (nella foto), in seguito ribattezzato Ataturk(“padre dei Turchi”), non cambiò la situazione: tra il1920 ed il 1922, con il Massacro di Smirne e l’attac-co alla Cilicia armena, il nuovo governo portò atotale compimento il genocidio, decimando letteral-mente la popolazione rimasta. Nel 1927 il primocensimento dopo questi ultimi crimini indicò che lapopolazione armena ammontava a sole 123. 602persone.

Le ammissioni di colpevolezzaAl termine di tutte le atrocità, il nuovo governo, sollecitato dalle potenze euro-

pee vincitrici, istituì una corte marziale per giudicare i responsabili dello sterminio.Venne giustiziato un prefetto, ma molti fra i colpevoli, con il compiacente sostegnodelle autorità turche, riuscirono a fuggire o comunque a vivere indisturbati, segnoevidente che reale scopo dei processi intentati ai responsabili del genocidio non eraquello di rendere giustizia al martoriato popolo armeno, ma di addossare le colpedell’accaduto sulle spalle dei Giovani Turchi discolpando, al tempo stesso, la nazio-ne turca in quanto tale. Poco dopo, senza aver terminato i propri lavori, anche lacorte marziale venne sciolta. Conclusa la fase processuale, lo stato turco smise diperseguire i responsabili, incamerò tutti i beni mobili e immobili degli armeni ucci-si e lasciò cadere nel silenzio quanto avvenuto, negandone persino l’esistenza.Alcuni fra i principali organizzatori del genocidio morirono in seguito per mano di“giustizieri” armeni. Il genocidio, però, resta sostanzialmente impunito.

A differenza dell’Olocausto ebraico, riconosciuto e condannato da parte tedesca,quello armeno non è stato mai né riconosciuto né tanto meno condannato da partedell’attuale governo turco. Il governo di Ankara continua a sostenere, come i suoipredecessori, che non è mai esistito un genocidio, anche se riconosce che gli arme-ni vennero trasferiti verso la Siria dalle regioni orientali al confine con la Russia, masostiene che i morti furono vittime di conflitti civili.

Ancora oggi gli stessi storici turchi non ammettono la verità del genocidio, inquanto sostengono non esistono documenti ufficiali che lo comprovino. Nonostantela negazione della Turchia e le sue reticenze, lo sterminio armeno è un dato incon-

27

testabile, ampiamente documentato oltre che dalle narrazioni dei superstiti, anche daparte di testimoni stranieri e imparziali, quali l’americano Henry Morgenthau, allo-ra ambasciatore degli Usa a Istanbul, e altri diplomatici statunitensi, il pastore evan-gelico tedesco Lepsius, l’ inglese A. Toynbee (giovane storico che, già nel 1916,denunciò “lo sterminio sistematico e crudele di un intero popolo”), lo scrittore efilantropo tedesco Armin Wegner (testimone oculare del genocidio, del quale lasciòampia documentazione fotografica), il francese Henri Barby, e, non ultimo, il con-sole d’Italia a Trebisonda, Gorrini, per citare alcuni dei più noti. Negli archivi ame-ricani, inglesi, francesi, tedeschi e austriaci è conservata una ricca documentazioneal riguardo. Inoltre vi sono i documenti di diretta provenienza turca, prodotti dallacorte marziale convocata per giudicare i responsabili del genocidio.

Recentemente vi è stata la pubblicazione (gennaio 2009) di un libro, Le carterestanti di Talaat pascià, in cui ledimensioni del genocidio armeno ven-gono quantificate sulla base di datiprovenienti da fonti ottomane. Il libroin questione è stato scritto da MuratBardakci (nella foto), un giornalistache ha potuto leggere i documenticustoditi dalla vedova di MehmedTalaat, dai quali risulta che la popola-zione armena dell’impero turcoammontava, prima del 1915, a1.256.000 persone ed era scesa, due

anni dopo, a 284.157. Il numero di armeni scomparsi, quindi, ammonterebbe a pocomeno di un milione, di cui molti uccisi, altri fortunosamente emigrati.

Se un’appropriata definizione di “genocidio” richiede che il piano di sterminio diun popolo deve essere progettato e gestito dalle autorità statali, non vi è dubbio - siaper le tante testimonianze convergenti che per la consistente ed inequivocabile docu-mentazione - che quello condotto contro il popolo armeno presenta tale requisito, inquanto organizzato e coordinato dal governo turco di allora, il governo dei “Giovaniturchi”.

28

Usa e questione armenaFino a poco tempo fa il riconoscimento del genocidio da parte della comunità inter-

nazionale sembrava ben lontano dall’essere una realtà e i timidi tentativi - quali quellodell’Assemblea nazionale francese3 - di dare dignità storica ai fatti avvenuti in queglianni erano stati tutti insabbiati dalle inconsulte reazioni turche e dal vergognoso silen-zio-assenso delle grandi potenze, prima fra tutte gli Usa che hanno sempre privilegiatola logica e le esigenze della realpolitik dando maggiore importanza ai legami politico-militari con la Turchia (essenziale partner nella Nato) e rifiutando di concedere alla stra-ge degli armeni lo status di “genocidio”, proprio per non urtare la loro strategica allea-ta. Nel gennaio 2007 (poco dopo il varo della legge da parte dell’Assemblea nazionalefrancese), un Comitato della Camera dei rappresentanti degli Usa presentò (dopo aver-la lungamente discussa e, infine, approvata) una “risoluzione sul genocidio armeno”,che però non arrivò all’aula del Congresso perché bloccata sia dalla Casa Bianca chedal Dipartimento di Stato, oltre che dalle pressioni del governo turco. La risoluzioneinvitava il presidente a garantire che la politica estera degli Usa riflettesse “una appro-priata comprensione e sensibilità per le questioni concernenti i diritti umani, la puliziaetnica e il genocidio documentate negli archivi americani”, con particolare riferimentoal “genocidio armeno”. Non se ne fece nulla anche perché le resistenze verso l’appro-vazione di quella risoluzione hanno potuto contare sull’appoggio dell’AmministrazioneBush, di numerosi esponenti della vita politica americana e dell’ex presidente democra-tico Jimmy Carter.

Ultimamente molte speranzesono state riposte in BarackObama, il quale nel corso dellacampagna elettorale aveva condan-nato il massacro degli armeni senzamezzi termini “non è un’accusa, unpunto di vista o un’opinione –aveva scritto sul suo blog – ma unfatto documentato da una granmole di prove storiche”. Eletto pre-sidente, però, la questione armenaha assunto, per Obama, una prospettiva diversa. Indubbiamente, come ebbe a direMario Cuomo (governatore dello Stato di New York dal 1983 al 1995), “si fa cam-pagna elettorale con la poesia e si governa con la prosa”. E così Obama (nella fotosopra con il presidente turco Adullah Gul), in occasione della visita in Turchia agli

29

3 Tale Assemblea, nell’ottobre del 2006, votò una legge che punisce la negazione del genocidioarmeno.

inizi dello scorso aprile, ha evitato di pronunciare la parola “genocidio” continuan-do ad usare il termine diaspora, preferito dai Turchi, ed ha aggiunto: “Le mie opinio-ni sono di pubblico dominio, non vi ho rinunciato, ma non voglio interferire in alcunmodo con i negoziati tra Turchia e Ankara, che potrebbero dare risultati molto pre-

sto”. Egli sa bene che l’aiuto diAnkara è essenziale su tutti i princi-pali nodi strategici del MedioOriente, dall’Afghanistan all’Irak,specialmente dopo la chiusura dialcune basi americane nell’Asia cen-trale ex sovietica. Gli Usa hannoassolutamente bisogno di usare il ter-ritorio turco per le linee di riforni-mento alle truppe in Afghanistan, tut-tavia Obama ha addotto come scusaufficiale i progressi in atto verso la

normalizzazione dei rapporti tra Armenia e Turchia. E, difatti, nello scorso ottobre,(diremmo “per fortuna del presidente americano”), il presidente turco Abdullah Gule il capo di stato armeno Serge Sarkisian (foto sopra) hanno firmato a Zurigo (pre-senti, fra gli altri, il Segretario di Stato Usa, Hilary Clinton, e l’alto rappresentanteper la politica estera dell’Unione europea, Javier Solana) uno storico accordo di nor-malizzazione di rapporti tra i due paesi. L’ accordo, che prevede la ripresa delle rela-zioni diplomatiche e prelude all’apertura del confine turco-armeno, per entrare invigore abbisogna, però, della ratifica da parte dei due parlamenti.

ConclusioniIl riconoscimento del genocidio armeno e la sua condanna non costituiscono un

problema storico riguardante gli armeni soltanto, ma rivestono un carattere politicoed etico molto più generale, che coinvolge diverse altre nazioni. Ieri vittime degliobiettivi territoriali turchi sono stati gli armeni e i greci, oggi sono i curdi. La nega-zione del genocidio armeno, inoltre, costituisce tuttora un pericoloso precedente,che, nel recente passato, è servito da alibi a Hitler nell’organizzare l’Olocausto e, inseguito, agli storici revisionisti per negare l’Olocausto stesso. E’ evidente che, fin-ché il genocidio armeno non verrà ufficialmente condannato, esso costituirà unesempio negativo. Non per nulla, oggi, il Parlamento Europeo ha posto il riconosci-mento del genocidio armeno da parte dello Stato turco quale precondizione perl’adesione della Turchia alla Comunità Europea.

Riconoscere il genocidio armeno non deve essere considerato un atto di ostilitàverso la Turchia, al contrario è un atto carico di valenze positive per il futuro dello

30

stato turco nella comunità delle nazioni: è stato proprio in seguito al riconoscimen-to dello sterminio da parte dei parlamenti di vari paesi che in Turchia è iniziato unmovimento di condanna del genocidio da parte di un gruppo sempre più numerosodi intellettuali. Questi ultimi vanno quindi incoraggiati, anche attraverso un atto uffi-ciale di ammissione del crimine commesso da parte del loro governo, affinché spin-gano la Turchia a riconoscersi sempre di più nei valori fondamentali sui quali è basa-ta la Comunità Europea. Il riconoscimento del genocidio può essere uno stimolo eun aiuto per la popolazione e la classe dirigente in Turchia, in quanto sollecita ilpaese a liberarsi di un’eredità pesante e negativa del passato, che potrebbe costitui-re un ostacolo al pieno sviluppo della democrazia e delle libertà civili.

La stessa Armenia, occorre dire, da tempo chiede alla Turchia il riconoscimentodi quel massacro di massa più che una chiara ammissione di responsabilità. Sarebbeun modo per chiudere un capitolo doloroso, che riguarda la storia del paese e noncerto la Turchia di oggi. Dopo tutto, solo le nazioni che sanno affrontare la loro sto-ria riescono a trascenderla e a costruire un presente migliore.

31

Due dei cartelloni prodotti nel 2005 dagli alunni del Liceo Classico in occasione della Giornata dellaMemoria.

Genocidio in Ruanda

Posizione geografica del Ruanda

Il Ruanda (in francese Rwanda) è uno Stato (26.338 km²; 7.954.013 ab.; capita-le Kigali) dell’Africa Orientale, che confina a ovest con la RepubblicaDemocratica del Congo, a nord con l’Uganda, a est con la Tanzania e a sud conil Burundi. Il Ruanda non ha sbocchi sul mare.

32

Ruanda: un rapido sguardo alla sua storiaSin dai tempi remoti, il Ruanda fu abitato dai Twa, un’etnia di nomadi che vive-

vano di caccia e raccolta. Successivamente, nel primo millennio d.C., migrò in que-sto territorio una popolazione bantu coltivatrice: i Bahutu (o Hutu). Tra il XIV e ilXV secolo arrivarono anche i Watutsi (o Tutsi), provenienti dal nord dell’altopianoetiopico. I Watutsi, per lo più pastori, erano più alti, avevano la faccia affilata, la loropelle dava nel bruno più che nel nero. Giunti in quella terra presero il potere, impa-rarono la lingua dei Bahutu e si servirono di questi ultimi come servi. Per i secolisuccessivi la storia interna del Ruanda fu una storia di re e principi Watutsi che sifacevano la guerra tra loro.

Nel 1884 la Conferenza di Berlino assegnò il Ruanda (assieme al vicino Burundi)alla Germania. I tedeschi si servirono dei Watutsi, pur costituendo la minoranza delPaese, per amministrare e così il loro potere crebbe. Diventato parte dell’AfricaOrientale Tedesca, il Ruanda sviluppò l’economia grazie al potenziamento delle viedi comunicazione voluto dalla Germania, che governò fino al 1916, quando ilRuanda fu conquistato dal Belgio.4 Nel 1919 con il Trattato di Versailles l’ex colo-nia tedesca del Ruanda-Urundi divenne un protettorato delle Nazioni Unite sottol’amministrazione del Belgio. Questo, come già la Germania, favorì la minoranzadei Tutsi (14%) sulla maggioranza Hutu, consentendo ai primi di godere di privile-gi, di educazione di tipo occidentale e riservando a loro, soprattutto, gli incarichi digoverno. Nel 1926 i Belgi introdussero un sistema di “carte d’identità etniche” chedifferenziava gli Hutu dai Tutsi, dei quali si servirono per consolidare il loro domi-nio. Con l’instaurazione di un rigido sistema coloniale di separazione razziale esfruttamento e la concessione ai Tutsi della supremazia sugli Hutu, i Belgi alimen-tarono un profondo risentimento tra la maggioranza Hutu.2

Nel 1957, mentre il Ruanda è ancora sotto il dominio belga, nasce il Parmehutu,Partito per l’emancipazione degli Hutu. Questi, nel 1959, si ribellarono al poterecoloniale del Belgio e all’oligarchia dei Tutsi: 150 mila Tutsi fuggirono in Burundi.

33

4 Ricordiamo che allo scoppio della Prima Guerra Mondiale il Belgio, neutrale, fu invaso dai tede-schi. In seguito a ciò i Belgi del Congo (regione “regalata” a titolo personale al re dei Belgi LeopoldoII dalle potenze europee nella Conferenza di Berlino; dal 1908 colonia di stato, con il nome di CongoBelga; indipendente dal 1960) fecero la loro guerra ai tedeschi invadendo il Ruanda (e il Burundi), for-malmente governati da due diversi re Tutsi.

2 Non si è lontani dal vero se si dice che l’odio tra le due componenti etniche della popolazione ruan-dese fu, almeno in parte, responsabilità del domino belga, che - come abbiamo accennato - favorì i Tutsi(alti e dai tratti europei) a danno degli Hutu, maggioritari ma dai tratti tipicamente neri. Tutsi e Hutu, infat-ti, da secoli parlavano la stessa lingua, praticavano la stessa religione e, prima dell’arrivo degli Europei,si riconoscevano nella stessa monarchia.

Nel 1960 gli Hutu vinsero le elezioni organizzate dalgoverno coloniale belga; la situazione si capovolse equando, nel 1962, il Ruanda ottenne l’indipendenzadivenendo uno stato sovrano, o meglio una repubbli-ca, gli Hutu insediarono al governo un nuovo presi-dente, Gregoir Kayibanda (foto in destra), che isti-tuzionalizzò la discriminazione contro i Tutsi, impe-dendo loro l’accesso al potere, sottoponendoli aripetuti massacri e costringendo, pertanto, i supersti-ti a rifugiarsi nei paesi vicini, soprattutto inBurundi,3 dove i Tutsi erano al potere. Nel dicembredel 1963 i Tutsi, che si erano rifugiati in Burundi,tornarono in Ruanda per riprendere il potere, ancheper mezzo di stragi, ma non riuscirono nel loro intento.

Nel 1972 il governo del Burundi sterminò migliaia di Hutu, in seguito ad unarivolta e agli scontri violenti scoppiati tra Tusti e Hutu. L’anno successivo in Ruanda

(dove molto forti erano le tensioni trale due etnie) il generale HutuJuwanal Habyarimana (foto a sini-stra), quando era ministro della dife-sa, depose con un colpo di stato l’al-lora presidente Grégoire Kayibandae assunse la carica di presidente delpaese (5 luglio ’73) e diede inizio adun partito unico che peggiorò la situa-zione tra le etnie, anche a causa del-l’ulteriore restrizione dei poteri Tutsie del rafforzamento del potere esecu-

tivo, mediante una nuova Costituzione approvata il 17 dicembre 1978, che introdu-ceva il regime presidenziale. Habyarimana, riconfermato presidente nel 1983 e nel1988, ottenne un miglioramento della situazione economica e l’autosufficienza ali-mentare.

La situazione precipitò, però, nel 1990 quando le truppe del Fronte patriotticoruandese (Fpr), un movimento di ribellione costituito nel 1988 da guerriglieri Tutsie Hutu moderati, rifugiati in Uganda, invasero il Ruanda per abbattere la dittatura

34

3 A seguito della proclamazione (1 luglio 1962) dell’indipendenza, l’ex colonia del Ruanda-Urundisi scisse in due nazioni separate: Ruanda e Burundi.

Hutu di Habyarimana e riprendere, così, il potere. Il tentativo fallì grazie all’aiutomilitare francese e belga. Intanto, le aperture del presidente verso il pluralismo furo-no ostacolate dalla guerriglia Tutsi e dagli estremisti Hutu. Tuttavia le due parti con-tendenti, con la mediazione delle Nazioni Unite, vennero a patti e, nel 1993, sotto-scrissero gli Accordi di Arusha (Tanzania), secondo i quali avrebbero dovuto avvia-re il paese alle elezioni sulla base di un’equa spartizione del potere tra Tutsi ed Hutu.In questo clima di difficile ricomposizione nazionale, il 6 Aprile del 1994 l’aereo diHabyarimna venne fatto esplodere (colpito da due missili) mentre atterrava nellacapitale ruandese, Kigali. Gli Hutu incolparono naturalmente i Tutsi, che a loro voltaincolparono gli estremisti Hutu.4 Nel Ruanda iniziava l’orrore. La pace di Arusha del’93 segnò, paradossalmente, l’inizio del massacro in Ruanda.

I cento giorni di sangueMezz’ora dopo la notizia dell’attentato al presidente hutu, la radio ( Radio Mille

Colline) lanciava agli hutu la parola d’ordine “Uccidete i tutsi come scarafaggi” e liinvitava a non lasciarne vivo nessuno, nemmeno i bambini, che una volta cresciutiavrebbero potuto vendicarsi. Il 7 aprile a Kigali e nelle zone controllate dal FAR(Forze Armate Ruandesi), con il pretesto della vendetta, iniziarono i massacri e leuccisioni della popolazione tutsi.

Si pensa che autore del progetto di genocidio sia stato l’Akazu, la “casetta”, ovve-ro il clan familiare del presidente Habyarimana. Questa, non accettando limitazionidi potere, cominciò ad organizzarsi: vennero creati (1992) e armati gli interahamwe,milizie estremiste hutu irregolari, alle quali si promettevano denaro, case e potere incambio dei massacri; vennero acquistati dalla Cina attraverso la ditta Chillington diKigali, i machete; vennero redatte liste di esponenti tutsi da uccidere.

35

4 Ancora oggi non si conoscono i veri responsabili di quel misterioso attentato aereo (di cui, allo-ra, si accusavano reciprocamente i servizi segreti belgi e francesi) che provocò la morte del presiden-te Habyarimana, insieme al presidente del Burundi. Alcuni lo attribuirono alle frange estremiste delpartito presidenziale, le quali non accettavano le condizioni dell’accordo di Arusha, che concedeva unruolo politico e militare al Fronte patriottico ruandese. Una seconda ipotesi – sostenuta dagli hutu –ritiene che sia stato proprio l’Fpr a compiere l’attentato, convinto che i patti non sarebbero stati rispet-tati. Dell’organizzazione di quell’attentato, successivamente, è stata incriminata la moglie del presiden-te, Agathe Kanziga, che proprio quel giorno, contrariamente alle sue abitudini, decise di prendere unmezzo alternativo all’aereo, forse perché conosceva quale sorte sarebbe toccata al marito.

Gli ultras dell’Hutu Power, con a capo il colonnello Theoneste Bagosora (nellafoto), cominciarono a diffondere una lista di 1500 persone da uccidere per prime. Entròin azione la milizia civile anti-tutsi, nata nel 1992, degli interahamwe , “quelli che lavo-

rano insieme” che istituirono delle barrie-re stradali: al controllo dei documenti lepersone che avevano sulla carta di identi-tà l’appartenenza all’etnia tutsi venneromassacrate a colpi di machete. Si cerca-vano, soprat-tutto, gli intellettuali e ipolitici di spicco. Tutti gli hutu furonochiamati al genocidio: chi non parteci-pava al “lavoro” era considerato unnemico e quindi andava eliminato. Laradio coordinava le operazioni, davanotizie ed esultava per le azioni più spet-tacolari, ma anche invitava i tutsi a pre-sentarsi alle barriere per essere uccisi.Molti adulti si sacrificavano, nel tentati-vo di proteggere e salvare i bambini. Per

cancellare i tutsi dal Ruanda i miliziani interahamwe, uccidevano coi machete, le asce,le lance, le mazze chiodate (le pallottole erano riservate a chi aveva i soldi e pagavaper morire senza soffrire).

Per i tutsi non esistevano luoghi sicuri: furono massacrati anche nelle vicinanzeo all’interno dei luoghi di culto, incluse le chiese cattoliche, nonostante i cristianicostituissero circa l’80% della popolazione. Moltissime furono le donne stuprate traaprile e luglio del 1994, molte delle quali rimasero infettate e incinte. Oggi questibambini hanno circa quattordici anni e sono indicati con il nome collettivo di “figlidel ricordo”. Sono i figli del genocidio, sono il frutto delle migliaia di stupri, per lopiù collettivi, di cui circa trecentomila donne furono vittime. La peggiore strage fuquella di Gikongoro durante la quale furono uccise 27.000 persone utilizzando comearmi il solito machete e bastoni chiodati.

Quella del Ruanda fu una vera mattanza, per vedere la quale in quegli abomine-voli giorni di aprile del ’94 bastava andare sulle rive del fiume Kagera, lungo il cuicorso d’acqua fiacco e limaccioso i cadaveri venivano giù fiaccamente. Alcuni sigonfiavano oscenamente negli acquitrini prima di riprendere la loro corsa a valle,verso il fiume Nilo. Con i miliziani hutu che, ghignando, dicevano:”Così questi tutsimaledetti tornano alla terra da dove sono venuti e non avrebbero mai dovuto parti-re”. Quando qualcuno di quei cadaveri restava a riva, chi poteva vederli restavaimpietrito davanti alle loro piaghe, al modo selvaggio con cui erano stati uccisi. Nel

36