WOZZECKpublic\Documenti\GGE...Anno XIII - Numero 71 - 19 ottobre 2007 WOZZECK di Alban Bergdi Alban...

Click here to load reader

Transcript of WOZZECKpublic\Documenti\GGE...Anno XIII - Numero 71 - 19 ottobre 2007 WOZZECK di Alban Bergdi Alban...

Anno XIII - Numero 71 - 19 ottobre 2007

W O Z Z E C Kd i A l b a n B e r g

W O Z Z E C Kd i A l b a n B e r g

Le IntervisteParlano il direttore GelmettiEd il regista Del Monaco

A Pag 2

Storia dell’OperaUn lavoro nato di gettodopo averlo visto in teatro

A Pag 4

Due generi a confrontoArte di Regime ed Arte Degenerata

A Pag 6 e 7

Analisi MusicaleUn Unicum nel teatro musicale

A Pag 8 e 9

Torna dopo un'as-senza ultra-tren-tennale il capola-

voro di Alban Berg,Wozzeck, da alcuni defi-nito la CavalleriaRusticana del NordEuropa, per l'ambienta-zione e i personaggipopolari, carichi di cupadisperazione. L'opera intre atti, è ispirata aldramma Woyzeck diGeorge Buechner e rac-chiude tutta la sofferen-za dell'uomo contempo-raneo, distaccandosi tut-tavia dal modello post-wagneriano. Ciascunatto è formato da cinquescene alle quali corri-spondono altrettanteforme musicali baroccheo classiche, 16 in tutto,con l'aggiunta di uninterludio nel terzo atto. Il libretto è sconvolgentee profetico, in quanto èstato scritto nel primoOttocento, ma riportauna trama che è assolu-tamente novecentesca eche conserva ancoraintatta una sorprendentemodernità.Una vicenda noir dimiseria e disperazione.La composizione dell'o-pera fu portata a terminenel 1922 e la partitura èdedicata ad Alma

Mahler, la compositrice epittrice moglie di GustavMahler. La prima rap-presentazione assolutaebbe luogo nel 1925 allaStaatsoper di Berlino eriscosse notevole succes-so, fin quando, con l'av-vento del regime nazista,l'opera fu messa albando, in quanto ritenu-ta espressione di musicadegenerata. Fu il Reale Teatrodell'Opera di Roma nel1942, a mettere in scenala prima italiana diWozzeck, con Tito Gobbinel ruolo del titolo eGabriella Gatti nel ruolodi Marie, diretti daTullio Serafin. Nella pro-duzione del '64 il diretto-re era Fernando Previtalie il regista Aurel Milloss,mentre, l'ultima mise en

scène risale alla stagione1973-74, con NinoSonzogno e VirginioPuecher.Per dirigere questo gra-dito ritorno, sale sulpodio il maestroGianluigi Gelmetti, men-tre scene e costumi sonofirmati da Giancarlo DelMonaco.Il ruolo del protagonistaè affidato a due baritoni,il francese Jean-PhilippeLafont e l'inglese JacekJan Strauch.«Nella mia carriera - spie-ga il M° Gelmetti - misono dedicato spesso allamusica contemporanea, hodiretto molte prime assolu-te. Per la mia generazioneWozzeck è sempre stato unsimbolo della modernità, diun modo nuovo di affronta-re la musica. L'ho direttodiverse volte, ma oggi con-frontandomi con la giovaneorchestra del Teatrodell'Opera, (sono tutti tra i35 e i 40 anni), mi sonoreso conto che è ormai dive-nuto un classico delnostro tempo. L'orchestra“canta”, infatti, con natu-ralezza la difficile partitu-ra del Wozzeck, senzaavvertire nessuna astruse-ria melodica e senza stupir-si delle innovazioni intro-dotte da Berg. Riesco acapire Berg quando scrissedi come non fosse nelle sueintenzioni riformare lastruttura artistica dell'ope-ra. Di fatto questo è avve-nuto, ma la sua volontà erasoprattutto quella di inven-tare bella musica per ungrande teatro».«Pur non avendo mai fatto

Wozzeck - racconta ilregista Giancarlo DelMonaco - è un'opera checonosco bene, anche peraver vissuto e lavoratoquasi sempre in Germania.A detta di molti sono unregista latino troppo tede-sco e un regista tedescotroppo latino, ma questo«meticciato» mi piace.Credo che le due scuole,benché molto diverse,abbiano degli importantipunti di contatto.E' interessante notare comeWozzeck, censurato inGermania dal regime, inpieno 1942 si sia potutorappresentare con successo

a Roma. Senza nessun rife-rimento politico, questofatto evidenzia come anchetra le dittature vi siano dif-ferenze.Per la scenografia ho conce-pito un palcoscenico moltoinclinato, con una penden-za del 30%. Diverse botolesostituiranno le quinte pergli ingressi in scena; gliinterludi orchestrali saran-no illuminati da una linearossa luminosa realizzatain fibra ottica da Wolfgangvon Zoubek, che cura leluci. L'impianto, decisa-mente espressionistico,vuol essere simbolo di unviaggio verso l'inferno digente semplice, su cuiviene esercitata ogni tipo diviolenza.».

A. Ci.

2Il GGiornale dei GGrandi EEventi

Per il direttore Gianluigi Gelmetti ed il regista Giancarlo Del Monaco

«Wozzeck è ormai un grande classico»

~ ~ La Locandina ~ ~Teatro Costanzi, 19 - 24 ottobre 2007

WOZZECKopera in tre atti

tratta dal dramma Woyzeck di Georg Büchner

Libretto e Musica di Alban BergMaestro concertatore

e Direttore Gianluigi GelmettiMaestro del Coro Andrea Giorgi

Regia, Scene e Costumi Giancarlo Del MonacoDisegno Luci Wolfgang von Zoubeck

Personaggi / Interpreti

Wozzeck (Bar) Jean-Philippe Lafont (19, 21, 24)/ Jacek Jan Strauch (20, 23)

Marie (S) Janice Baird (19, 21, 24)/ Eilana Lappalainen (20, 23)

Tamburmaggiore (T) Richard Decker (19, 21)/ Kristjan Johannsson (20, 23, 24)

Andres (T) Alexander KaimbacherCapitano (T) Pierre Lefebvre (19, 20, 21, 24)/

Patrizio Saudelli (23)Dottore (B) Francesco FaciniPrimo artigiano (B) Nikolay BykovSecondo artigiano (Bar) Cesare Ruta Il pazzo / Un soldato (T) Federico LepreMargret (C) Natascha PetrinskyIl figlio di Marie Carlo Maria ZanettiMimo Andrea Muscas

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO DELL’OPERACoro di Voci Bianche dell’ARCUM diretto da Paolo Lucci

Nuovo Allestimento

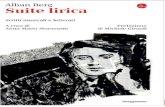

~ ~ La Copertina ~ ~

I prossimi titoli dellaStagione 2007 al Teatro Costanzi

27 Novembre - 2 Dicembre MOSÈ IN EGITTOdi Gioachino Rossini

Direttore Antonino FoglianiInterpreti Michele Pertusi, Giorgio Surian,

Anna Rita Taliento, Stefano Secco

21 - 30 Dicembre LA VEDOVA ALLEGRAdi Franz Lehàr

Direttore Daniel OrenInterpreti Fiorenza Cedolins, Vittorio Grigolo, Markus Werba

Il GGiornale dei GGrandi EEventiDirettore responsabile

Andrea MariniDirezione Redazione ed Amministrazione

Via Courmayeur, 79 - 00135 Romae-mail: [email protected]

Editore A. M.Stampa Tipografica Renzo Palozzi

Via Vecchia di Grottaferrata, 4 - 00047 Marino (Roma)Registrazione al Tribunale di Roma n. 277 del 31-5-1995

© Tutto il contenuto del Giornale è coperto da diritto d’autore

Le fotografie sono realizzate in digitalecon fotocamera Kodak Easyshare V705

Visitate il nostro sito internetwww.giornalegrandieventi.itdove potrete leggere e scaricare i numeri del giornale

Marc Chagall - Il soldato che beve(Le Soldat boit), 1911-12Olio su tela, 94,6 x 109,2 cm.Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Gianluigi Gelmetti

Wozzeck

La cupa vicenda che anticipò i drammi del Novecento

3Il GGiornale dei GGrandi EEventi

ATTO PRIMO - Primo quadro - Il Capitano, comeogni mattina, si fa radere dall’attendente Wozzeck, dis-sertando sul tempo e l’eternità: «non è morale – dice -avere un figlio senza la benedizione della Chiesa, com’è successo a te». Il povero sol-dato risponde che Gesù ha detto: «Lasciate che i pargoli vengano a me» e chesarebbe bello esser virtuosi, ma la virtù non è per i poveri: «per noi va male inquesto mondo e nell’altro; credo che se andassimo in cielo ci toccherebbe lavorare a farei tuoni».Secondo quadro – Wozzeck ed il suo amico Andreas raccolgono legna in campa-gna per il Capitano. Wozzeck è colto da allucinazioni ed è convinto della pre-senza di un maligno. Invano Andres cerca di distrarlo, mentre tamburi lontanidanno il segnale del rientro in caserma.Terzo quadro – Dalla finestra della sua stanza Marie, la compagna dalla qualeWozzeck ha avuto un figlio, guarda con entusiasmo la banda militare che sfilae soprattutto è colpita dal Tamburmaggiore, provocando il sarcasmo della suaamica Margreth. Arriva Wozzeck, ancora in preda alle sue visioni. Si fa aprirela finestra da Marie e quindi corre via senza neppure guardare il bambino.Quarto quadro – Nello studio del Dottore Wozzeck risponde al medico - per ilquale, dietro compenso, fa da cavia nutrendosi solo di fagioli - cercando di con-vincerlo della sua latente follia. Il Dottore lo sorprende ad orinare e lo rimpro-vera: l’uomo, sentenzia, è dotato di libero arbitrio e dunque deve riuscire adominare lo stimolo. Ma poi riscontra in Wozzeck i turbamenti della recenteallucinazione e se ne rallegra: la scienza se ne gioverà.Quinto quadro - Sulla strada, Marie incontra il Tamburmaggiore, il quale accor-tosi dell’interesse della donna, si fa avanti. Marie dopo i primi approcci, aiquali tenta di resistere, cede.

ATTO SECONDO - Primo quadro - Marie si guarda in uno specchio rotto:ha un paio d’orecchini, dono del Tamburmaggiore e pensa che potrebbe esserbella come una gran dama, se non fosse per la miseria. Wozzeck entra ed allavista degli orecchini, che Marie dice di aver trovato, si insospettisce. Non è con-vinto, ma si intenerisce alla vista del bambino addormentato. Nell’uscire lasciaa Maria i pochi soldi della paga.Secondo quadro – In strada s’incontrano il Dottore e il Capitano. Il medico, osti-nato nel considerare gli uomini come pretesti alla sua scienza, perseguita l’al-tro con macabri scherzi, pronosticandogli a breve un’apoplessia. Passa

Wozzeck ed i due si alleano contro il nuovo obiettivo.Sanno del tradimento di Marie e fanno pesanti ironie.Wozzeck fugge, adirato.Terzo quadro - Wozzeck affronta la donna e sta per pic-

chiarla, ma lei lo ferma dicendo: «Meglio un coltello nelle carni che le tue mani sudi me!». «Meglio un coltello?», ripete lui.Quarto quadro - Davanti ad una osteria si balla. Wozzeck vi sorprende Mariae il Tamburmaggiore abbracciati ed ha l’impulso di ucciderli. Wozzeck pro-nuncia fra se frasi minacciose ed ad un tratto gli si avvicina un pazzo dicen-do: «Sento odore di sangue». Wozzeck risponde con un grido allucinato:«Sangue ! Sangue!».Quinto quadro – Nella camerata dopo che Wozzeck ha confidato ad Andreasil ricordo torturante di Marie con l’amante, entra il Tamburmaggiore, cheoltre a vantare la sua conquista, invita Wozzeck a bere con lui per festeggia-re. Scoppia una rissa e Wozzeck ha la peggio.

ATTO TERZO - Primo quadro – Nella sua stanza Marie sfoglia pensierosa laBibbia. La sua attenzione cade su un brano dedicato a Maria Maddalena pec-catrice e chiede al cielo pietà. Guarda con tenerezza il bambino e pensa aWozzeck, che da due giorni non si fa vedere.Secondo quadro – Giorni dopo, Wozzeck conduce Marie fuori città, sulla riva diun canale. Rievoca il loro passato con amare ironie che Maria non comprende.Wozzeck all’improvviso le affonda il coltello in gola e se ne va.Terzo quadro – In una osteria, dove giovani e prostitute ballano la polka,Wozzeck beve, canta ed invita Margreth a sedersi sulle sue ginocchia. Le mac-chie di sangue sui vestiti richiamano l’attenzione della gente. Il suo viso stra-volto impaurisce tutti e così egli può fuggire indisturbato.Quarto quadro - Wozzeck torna sulla riva del canale per cercare il coltello che halasciato cadere, inciampando nel cadavere di Marie. Finalmente trova l’armadel delitto e la getta nel canale. Ma il lancio è corto e temendo che qualcunopossa trovarlo, entra in acqua per lavare anche le macchie di sangue sul vesti-to, ma annega. Il Dottore e il Capitano passando odono un gemito, si fermano,ma non sentendo altro s’allontanano.Quinto quadro - Il figlio di Marie gioca in strada con altri bambini. Uno di que-sti gli dice: «Tua madre è morta!». Ma il bambino non capisce la tragedia e con-tinua a giocare col suo cavalluccio di legno.

La Trama

Wozzeck

Tratto dal Woyzeck cheGeorge Büchner scris-se nel 1836, il capola-

voro di Alban Berg, che nemodificò leggermente il tito-lo in Wozzeck, torna al Teatrodell'Opera dopo più di tren-t'anni, dove ebbe la suaprima rappresentazione ita-liana nel 1942. Il successoriportato fece ventilare lapossibilità di rappresentarlo

anche l'anno successivo, mapoi non si replicò. Wozzeckritornò a Roma nel 1963-64diretto da FernandoPrevitali, poi nella stagione1973-74 con Nino Sonzognoe Virginio Puecher.L'opera è considerata unodei capolavori delNovecento. Vi sono statericonosciute le radici dellamusica moderna e, insieme

a l'Histoire du soldat di IgorStrawinskij e ad alcuni liederdi Gustav Mahler, è conside-rato il punto di partenza diun filone antimilitarista chesi svilupperà nel corso delNovecento anche nellamusica leggera.La cupa vicenda guarda adun emarginato, un miserabi-le soldato schiacciato dalleangherie della società, che

corre verso la propria autodi-struzione divenendo primaun assassino e poi un suicida.L'allucinata vicenda esprimeuna tensione continua graziealla sospensione della musicafra tonalità e atonalità, cheutilizza la dodecafoniaschoenberghiana, senza irri-gidirla in una fredda serialità.Si colgono nella musica echidi Richard Strauss, Gustav

Mahler e perfino della musi-ca di Giacomo Puccini. Dopo aver diretto La Traviatadi Verdi, a maggio, tornaprotagonista sul podio ilmaestro Gianluigi Gelmetti.Il noto regista Giancarlo DelMonaco, figlio del grandetenore Mario, firma la regia,le scene ed i costumi. Il dise-gno luci è stato curato daWolfgang von Zoubek.

4 WozzeckIl GGiornale dei GGrandi EEventi

«Ho visto il Woyzeckprima della guerra ene ho riportato

un’impressione così straordinariache subito (anche dopo averlo rivi-sto) ho preso la decisione di porloin musica. Non è solo il destino diquest’uomo sfruttato e perseguita-to da tutti che mi tocca tanto davicino, ma anche l’inaudito climaespressivo delle singole scene». Inquesta affermazione dell’ago-sto del 1918, Alban Berg tornacon la mente al maggio del1914, alla Residenzbühe diVienna (futura WienerKammerspiele), dove avevaappena assistito alla messa inscena del Woyzeck di GeorgBüchner, scritto nel 1836 e rap-presentato, postumo, per laprima volta a Monaco l’8novembre 1913. Lo scrittoretedesco aveva lavorato agliincompiuti frammenti dellasua opera tra l’autunno e l’in-verno del 1836, fino alla suamorte improvvisa, avvenuta il19 febbraio del 1837. La storia riprende un fatto dicronaca nera, un caso medico-giudiziario, di cui fu protago-nista Johann ChristianWozzeck, barbiere di Lipsia,condannato a morte per l’omi-cidio della sua amante, la vedo-

va Woost, il 21 giugno 1821.Dopo la rappresentazione aVienna dell’opera di Büchner,con l’interpretazione di AlbertSteinrück, Berg rinunciò senzaesitazione ad alcuni, vaghi, pro-getti che aveva in mente (avevapensato soprattutto a

Strindberg) e mise subito manoal nuovo lavoro. L’inizio delprimo conflitto mondiale, però,rallentò la stesura, poiché ilcompositore fu arruolato, nel-l’agosto del 1915, in un reggi-mento di stanza a Vienna, perpoi essere trasferito al campo diaddestramento di Bruck an derLeitha, dove la sua salute nonresse al trattamento troppo (einutilmente) duro.Ricoverato in un ospedalemilitare e rimandato aVienna, fu impiegatopresso il Ministero dellaguerra fino alla fine delconflitto. Non ebbemodo di dedicarsi allasua composizione,anche per la profondaprostrazione morale incui si trovava. In una let-tera del 7 agosto 1918scrisse alla moglie HeleneNahowski: «Nel personaggiodi Wozzeck c’è qualcosa chericorda me in questi anni di guer-ra, dipendente come lui da genteodiosa, vincolato, malato, prigio-niero, rassegnato e umiliato».Nell’immediato dopoguerra,Berg fu coinvolto nelle attivitàdell’”Associazione per le esecu-zioni musicali private”, fondatada Schönberg alla fine del 1918,

che tolse altrotempo alla stesuradel Wozzeck. Perquesto motivo, nel1921, chiese di esse-re esonerato daisuoi incarichi, perdedicarsi esclusiva-mente a concluderel’opera, idea con laquale si trovò d’ac-cordo anche il suomaestro, che affer-mò di essere rima-sto «grandementesorpreso quando que-sto giovane timido edolce ebbe il coraggio

di impegnarsi in una avventurache mi sembrava destinata all’in-successo: comporre Wozzeck, undramma di così straordinaria tragi-cità che mi sembrava proibitivo perla musica». Berg sosteneva che illavoro al libretto e alla musicanon potevano essere separati,

poiché doveva adeguare divolta in volta il testo alle sueinvenzioni formali e dramma-turgiche, che potevano portarea trasposizioni e modificheanche consistenti.

Per la stesura egli seguì l’edizio-ne che dei frammenti dell’operadi Büchner fece, per la primavolta nel 1879, l’editore EmilFranzos, (il quale lesse male ilnome del protagonista, rimastoWoyzeck fino all’edizione diGeorg Witkowski del 1920), eche fu utilizzata anche da PaulLandau per la sua edizione del1909, conosciuta anche da Bergcon il lavoro su un volumettodella Insel Verlag di Lipsia,stampato nel 1913. E’ vero che iprimi schizzi del Wozzeck eranopronti già nei primi mesi del1915 e che il compositore non vimise più mano fino al 1917 ma,secondo la cronologia ricostrui-ta da Ernst Hilmar, il libretto,nel 1918, non era ancora pronto.Tra 1919 e 1920 furono scritti il Ie gran parte del II atto, cheaveva nella quarta scena la suaparte più difficile, mentre lastrumentazione si protrasse finoall’aprile del 1922. Il problema divenne, poi, indivi-duare un finanziatore per la

messa in scena. In questo Bergtrovò un grande aiuto in AlmaMahler, la vedova di Gustav,alla quale l’opera è dedicata. Nelgiugno del 1924 furono eseguitialcuni brani del Wozzeck informa di concerto e fu un gran-de trionfo, che convinse il diret-tore musicale della Staatoper diBerlino, Erich Kleiber, a portarlain scena integralmente. ScriveBerg alla moglie il 12 novembre

del 1925, poco prima deldebutto: «La distribuzione deiruoli è splendida. Schützendorf,il migliore di Berlino, laJohanson, una bravissima egiovanissima danese, laKoettrik (Margret), Soot, unvero tenore eroico, il medico, avederlo, non sembra tantobravo come caratterista, ma hauna voce bellissima. Posso

essere contento. Non avrei maicreduto di essere compreso

tanto bene, sia come musicistache come scrittore drammatico,come è successo con Kleiber. Lescene sono magnifiche».Il 1925 fu un anno turbolento

per il teatro berlinese, che videle dimissioni del suo ammini-stratore generale, Max vonSchillings ed il conseguenteschierarsi di stampa ed opinio-ne pubblica, anche a scapito diKleiber. Il direttore, però, ebbel’appoggio di orchestra e artistie la prima del Wozzeck, il 14dicembre, fu un grande succes-so di critica e di pubblico, giàprevisto dal compositore aiprimi del mese, sempre in unalettera alla moglie: «Tra il perso-nale e l’orchestra non si notaavversione. Al contrario! Tuttisentono molto la forza della suapersonalità. Voler rinunciare perpaura ad una rappresentazione diKleiber, Schützendorf, di quest’or-chestra, con questa regia, sarebbeuna pazzia». Dopo il trionfo ber-linese, Wozzeck venne rappre-sentato in altri teatri tedeschinel 1927 e 1928, a Praga (1926),Leningrado (1927), Oldenburg(1929), prima di essere vietatoin Germania, dal regime nazio-nalsocialista, nel 1933, per arri-vare al Teatro dell’Opera diRoma solo nel 1942.

Marta Musso

Storia dell’Opera

Un lavoro nato di getto, dopo la folgorazionedi quel testo teatrale di Büchner, così straordinario

Georg Büchner anziano

5Il GGiornale dei GGrandi EEventi

Jean-Philippe Lafont e Jacek Jan Strauchh

Wozzeck,povero soldato

Il ruolo di Wozzeck sarà interpretato da Jean-Philippe Lafont (19,20, 24 ottobre) e da Jacek Jan Strauch (20, 23 ottobre). Il baritonofrancese Jean-Philippe Lafont è nato a Toulouse nel 1951, dove

ha svolto i suoi studi musicali con Denise Dupleix. Dopo il debuttonel 1973, è entrato all'Opéra-Studio partecipando a numerose pro-duzioni che lo hannocondotto sulle piùimportanti scene pari-gine, l'Opéra Bastille eil Teatro Châtelet, oltrein importanti teatrifrancesi quali LeCapitole di Toulouse,l’Opera di Nizza,Marsiglia, Lione,Montpellier, il festivald'Aix en Provence e iChorégies d'Orange.Nello stesso tempo ilcantante ha intrapresouna brillante carrierainternazionale. Il suo vasto repertorio comprende grandi titolicome: Wozzeck, Falstaff, Macbeth, Rigoletto, Gianni Schicchi, GuillaumeTell, Nabucco,Cristoforo Colombo, oltre che ruoli importanti comeBarak in La Donna senza ombra, Leporello nel Don Giovanni,Mephistophele ne La Damnation de Faust, Golaud in Pelléas etMélisande, Grand Prêtre in Alceste, Thoas in Iphigénie en Tauride,Tonio in Pagliacci, Hérode in Hérodiade, Sancho-Pança nel DonChisciotte, Jack Rance ne La Fanciulla del West, Baron Scarpia in Tosca,Grand Prêtre in Samson et Dalila, Iokanaan in Salomé, Oreste inElektra, Amonasro in Aida, Iago in Otello, Il direttore del teatro in LesMamelles de Tirésias, Barnaba ne La Gioconda. In un seondo momen-to, il cantante ha affrontato inoltre ruoli più drammatici del reperto-rio francese e italiano, che aderiscono perfettamente alla potenza ealla flessibilità della sua voce. Con la partecipazione al Festival diBayreuth si è imposto anche nei ruoli del repertorio tedesco.Jacek Jan Strauch è nato a Londra e ha iniziato lo studio del canto,presso il Queens College di Cambrige, durante gli studi in medici-na. Ha debuttato all’Opera Tour di Glydebourne ne La fedeltà pre-miata. Dopo questo primo ingaggio si è esibito nei teatri di Aachen,Braunschweig, Klagenfurt, Nürnberg, Dessau, Linz, Saarbrücken inruoli classici del repertorio tedesco quali Amfortas, Barak, Wozzeck,Olandese volante, come pure in ruoli del repertorio italiano comeJago, Ford, Rigoletto, Conte di Luna. Dal 2001 è ingaggiatodall’Opera di Graz per i principali ruoli di baritono, nei quali si esi-bisce nei principali teatri europei.

Pagina a cura di Diana Sirianni - Foto Corrado M. Falsini

La voce del Tamburmaggiore sarà quella di Richard Decker(19, 21 ottobre) e Kristjan Johannsson (20, 23, 24 ottobre).Richard Decker è nato in Pennsylvania e ha studiato alla

Manhatten School of Music. Ha debuttato come Tamino ne Il flau-to magico alla Bronx Opera. Si è perfezionato poi all’Opera Studio

di Zurigo, e da qui èstato ingaggiato comeFerrando in Cosi fantutte a St. Gallen eMacerata. Dopo ildebutto come Max inFreischütz aSaarbrucken, ha inizia-to la carriera di tenoreeroico, che lo ha vistodebuttare in Tristano,Die Soldaten, Parsifal,Otello, Alwa in Lulu.Kristjan Johannsson, ènato nella città diAkureyri (Islanda),dove ha iniziato i suoistudi musicali. È venu-to poi in Italia per per-

Janice Baird e Eilana Lappalainen

Marie,moglie di Wozzeck

Presteranno la voce a Marie le cantanti Janice Baird (19, 21, 24ottobre) e Eilana Lappalainen (20, 23 ottobre). Janice Baird èuno dei principali soprano drammatici di oggi, soprattutto

per quanto riguarda l’interpretazione delle grandi eroine di Wagnere di Strauss. Tra i suoi ruoli più importanti: Brunhilde, Elektra,Salome, Arianna a Nasso, Ortrud nel Lohengrin, Isolde, Leonora nel

Fidelio, Turandot,Minnie ne La Fanciulladel West e LadyMacbeth. Eilana Lappalainen, diorigine finnico-canade-se, canterà all’Opera diRoma per la primavolta, interpretando unruolo che ha già consoli-dato presso la NewIsraeli Opera e la OperaBellas Artes. Il sopranoè una delle miglioriinterpreti della Salomedi Strauss. Il suo reper-torio include, oltre a ciò,Minnie in La fanciulla del

West, Rosalinda in Die Fledermaus, Maddalena in Andrea Chenier,Elsa in Lohengrin, the Marschallin in Der Rosenkavalier, Santuzza inCavalleria rusticana, Nedda in Pagliacci, e i ruoli-titolo Lulu, Jenufa,Madama Butterfly e Tosca. Il suo vasto repertorio verdiano compren-de ruoli quali Violetta ne La traviata, Giovanna D’Arco, Amelia in Unballo in maschera.

Richard Decker e Kristjan Johannsson

Il Tamburmaggiore,amante di Marie

fezionare la propria tecnica, frequentando il Conservatorio“Nicolini” di Piacenza. Nel 1988 ha debuttato al Teatro alla Scalane I due Foscari, per poi ritornarvi con Adriana Lecouvreur eL’Olandese Volante, diretto da Riccardo Muti, e con Manon Lescaut.Nel 1989 ha fatto il suo debutto a Chicago in Tosca, opera in cui hacantato, tre anni dopo, anche alla Staatsoper di Vienna; nel 1993,nel ruolo di Manrico in Trovatore, si è esibito per la prima voltaalla Metropolitan Opera, mentre nel 1994, in Aida, al CoventGarden di Londra.Tra le opere principali del suo repertorio cisono, oltre a quelle già citate, Cavalleria rusticana, Pagliacci,Gioconda, Otello, Simon Boccanegra, Sansone e Dalila, Norma.

Wozzeck

Jean-Philippe Lafont e Janice Baird

Janice Baird

Richard Decker

6Il GGiornale dei GGrandi EEventi

Contrariamente conquanto avvenivasolitamente per le

opere dei compositoridella Scuola di Vienna (inun concerto del 1913 lapolizia dovette sedarela furibonda reazionedel pubblico) ilWozzeck di Alban Bergriscosse un grandesuccesso fin dallaprima del 1925 allaStaats Oper diBerlino. Replicata innumerose altre partidella Germania e all'e-stero, assicurò al suoautore una discretafama e guadagnisostanziosi.Fu con l'avvento delNazionalsocialismo, apartire dal 1935, (lostesso anno in cuimorì Alban Berg) cheil Wozzeck ed in gene-rale tutta la musicadella scuola viennese,venne relegato nel dimen-ticatoio.Si trattava infatti per ilregime hitleriano di musi-ca degenerata, per giunta,nel caso di Berg, scrittadalla mano di un ebreo. E' tuttavia paradossale cheil concetto di EntarteteKunst, Arte Degenerata,fosse stato teorizzato perla prima volta alla finedell'800 da un ebreo, MaxNordau, ungherese, co-fon-datore dell'OrganizzazioneSionista Mondiale.Nordau, seguace diCesare Lombroso, (medi-

co italiano e teorico del-l'appartenenza dei crimi-nali a un gruppo eredita-riamente degenerato, rico-noscibile dai tipici caratte-ri somatici), sosteneva di

aver riscontrato i segni ditale degenerazione atavicanelle opere e nelle figuredi molti artisti a lui con-temporanei, soprattuttosimbolisti e impressionisti,(l'espressionismo non eraancora nato).

Un'anti-mostra

Il concetto di “arte dege-nerata” divenne poi didominio pubblico con lagrande mostra itineranteallestita - inizialmente - aMonaco nel 1937 e inau-gurata dal Führer in per-

sona, in cui venneroesposte 650 operecubiste, espressioni-ste, dadaiste, astrat-tiste e primitiviste. Entartete Kunst,questo appunto iltitolo, seguiva aruota la prima gran-de esposizione diarte tedesca, unamostra dedicataall'arte germanica,certamente funzio-nale alla propagan-da di regime, tutta-via non priva di un

certo vigore formale edi alcuni eccezionalitalenti, come gli scul-tori Arno Breker eJosef Torak. Entartete Kunst fu

comunque lamostra più visita-ta di quegli anni esuperò di granlunga il numerodi visitatori dellamostra sull'artegermanica, per-ché un'iniziativatalmente origina-le e sconvolgentecome quella diun'anti-mostra,richiamava ovvia-mente una quan-tità di persone digran lunga supe-riore. I m m a g i n i a m ooggi un'esposizio-ne - vietata aiminori - in cui leopere sono acco-

state, a titolo di con-fronto, con le pitturedi pazzi ricoverati inmanicomio, oppureaccompagnate da scrittesarcastiche del genere«ecco come gli espressionistivedono i contadini tedeschi».Per la storia della museo-logia si tratta pressoché diun unicum, anche perchéfu la prima mostra itine-rante e richiamò oltre duemilioni di visitatori.

La concezionehitleriana dell'arte

«L'arte deve proclamareimponenza e bellezza e quin-di rappresentare purezza ebenessere. Se questa è tale,allora nessunaofferta è per essatroppo grande. Ese essa tale non è,allora è peccatosprecarvi un solomarco. Perchéallora essa non èun elemento dibenessere, e quin-di del progetto delfuturo, ma unsegno di degene-

razione e decadenza». Questo era il passo fonda-mentale del discorso pro-nunciato da Adolf Hitlernel 1935 al congresso sullacultura. Dopo un primo apprezza-mento delle avanguardie,anche il ministro dellapropaganda JosephGöbbels si omologò all'i-dea hitleriana, intervenen-do non solo sull'arte maanche sulla critica d'arte.L'iniziale simpatia diGöbbels versol'Espressionismo e il suosuccessivo ribaltamento di

opinione, si può compren-dere grazie all'inizialecomunanza di presuppo-sti ideologici e culturali,figli di una matrice distampo borghese e vaga-mente populista, che ini-zialmente potevano avvici-nare l'Espressionismo alNazionalsocialismo. Seppure in nuce, eranocomuni ai due movimentila rottura con la tradizio-ne, il richiamo all'interiori-tà più profonda e irrazio-nale dell'uomo, la ribellio-ne al peso del passato, laricerca dei responsabili

Il capolavoro di Berg messo

Arte di regime e arte degenerata, du

Adolf Ziegler Ritratto di donna 1942

Un'opera di Arno Breker : Die Berufung, la chiamata all'appello

Wozzeck

7Il GGiornale dei GGrandi EEventi

della disperata situazionepresente. Molti artisti “degenerati”come Emil Nolte, OttoDix, Kandiskij, Kokoschkaerano considerati sosteni-tori del Regime e avevanofirmato il documento pub-blico del '34 con cui sichiedeva il passaggio dipotere dal defuntoHindenburg al cancelliereHitler. Dalla presa del potere, ilN a z i o n a l s o c i a l i s m oavrebbe dovuto incarnareper la Germania la speran-za di un radioso futuro,mentre l'espressionismocontinuava a individuareangosciosamente, tra imostri acquattati all'inter-no dell'animo umano e traquelli latenti nella società,lo stesso Nazismo.Un grido angoscioso chenon poteva essere accetta-to dal Terzo Reich. I pitto-ri astratti contemporanei egli espressionisti trasmet-tevano valori e dis-valori

che avrebbero ostacolato ilritorno della Germaniaalla supremazia inEuropa, inquinavano conle loro rivoluzionarie solu-zioni tecniche, la bellezzafisica e spirituale del verotedesco. Secondo Hitler,che si considerava eglistesso un artista, l'usoardito del colore e diimmagini surreali daparte di questi pittori erauna distorsione dellanatura.

Musica degenerata

Ecco quindi, come natu-rale corollario, apparirenel 1938, la mostra «Entartete Musik », MusicaDegenerata, aperta aDüsseldorf nel '38 duran-te le Reichsmusiktage,(Giornate musicali delReich). La manifestazio-ne si scagliava contro iljazz, (musica negroide) econtro la Scuola Viennesee i suoi epigoni.

La dodecafonia nonera la sola forma dimusica sovversiva:basterebbero i nomidi Strawinskij,Scriabin, Prokofiev,Bartok, Kodally, masenza dubbio essa fula forma più elaboratadi rottura con i rassi-curanti binari dellatonalità. Completamente dis-funzionale all'esalta-zione delle masse, allacelebrazione del mitogermanico o al sem-plice e puro diverti-mento, la musica diSchöberg, Webern eBerg, fu definitiva-mente bandita.L'aspra serialità dode-cafonica non comuni-cava armonia, elegan-za ed anche l'ideale dipotente classicità pro-pugnato in queglianni. La dissonanzausata da sempre, peresprimere tensione,veniva utilizzata

sistematicamente dalladodecafonia perc o m u n i c a r equello stessoUrschrein (gridooriginario) che ipittori espressio-nisti materializ-zavano sulla telacon i colori vio-lenti e acidi, leforme distorte egrottesche, lad e m o l i z i o n edella prospetti-va.La mostra com-prendeva, tra lealtre, opere diPaul Hindemith,Kurt Weill,Hanns Eisler, ecostrinse moltidegli artisti all'e-migrazione oall'esilio.Allo stessotempo, la politi-ca culturale delregime promuo-veva la produ-zione e l'ascolto

di musica inoffensiva, adesempio la musica popo-lare, la musica d'uso (oGebrauchsmusik), le ope-rette, la musica da ballo ele marce militari chefavorivano la propagan-da.Sembra tuttavia che tra le

forme di musica degene-rata un sorta migliore siatoccata al jazz, laAffenmusik, musica scim-miesca, come Hitler erasolito definirla. Un volume di MikeZwerin, noto jazzistaamericano classe 1930,

documenta, dati allamano comenell'Europa occupatadai tedeschi, il jazzvenisse, tutto somma-to, ascoltato ovunque:lo swing era la musicapopolare più diffusa.Le radio dei Paesioccupati trasmetteva-no swing e un gruppocome i Ghetto Swingerssuonava per i carcerie-ri nei campi di concen-tramento di Auschwitze Theresienstadt.Anche nella Varsavia

germanizzata si esibi-va uno strano musici-sta di colore, GeorgeScott, e DjangoReinhardt, uno zinga-ro, furoreggiava inFrancia. Sembra chepersino Eva Braun,negli ultimi giorni divita, seppellita nelFhürerbunker di Berlino,ballasse al ritmo diswing.

Andrea Cionci

all'indice dal regime Nazista

ue modelli a confronto

Manifesto di Entertete Kunst

Arnold Schoeneberg Autroritratto

Georg Grosz: Le colonne della società

Wozzeck

8 WozzeckIl GGiornale dei GGrandi EEventi

Nel 1928, rispon-dendo ad alcunedomande sul

teatro poste dalla rivista“Neue Musik-Zeitung”,Alban Berg affermò chenel momento in cui deci-se di scrivere un’operanon aveva «altro intento(anche dal punto di vistatecnico della composizione)che di dare al teatro quelloche appartiene al teatro, cioèdi articolare la musica inmodo da renderla cosciente,in ogni istante, del suodovere di servire ildramma». L’affermazioneè importante per capire ilWozzeck, capolavoro nonsolo di Berg, ma punto diriferimento fondamenta-

le nel teatro musicale delprimo Novecento. Operanella quale, non solo lamusica serve il drammarifacendosi alle teorie cheerano state addiritturadella Camerata Bardi alleorigini del teatro musica-le, ma la partitura sistruttura secondo canoniparticolari che ne fannoun unicum oltremodointeressante.Georg Büchner (1813 –1837) aveva abbozzato ilsuo Woyzeck nel 1836poco prima della morte.Un dramma fosco, inten-so che rappresentò unaviolenta presa di coscien-za dell’esistenza, la luci-da analisi del proletario

Woyzeck dominato,sfruttato, alienato. E’ ilfilone espressionista del-l’esperienza romanticaed individuale sviluppa-to da Büchner in anticiposulle riflessioni diKierkegaard o sulle teo-rie marxiste.Berg assistette ad unarappresentazione dei“frammenti drammatici”del Woyzeck nel 1914 e nerimase affascinato, tantoda decidere di metterli inscena.Delle ventisei scene deltesto originale, concepiteda Büchner in una formasintetica, Berg ricavòquindici scene articolatein tre atti.

La struttura musicale

L’aspetto decisamenteinteressante e originale èlegato alla realizzazionemusicale operata conce-pendo ogni scena comeuna forma musicale rigo-rosamente definita.L’architettura generaledell’opera è riconducibi-le allo schema A – B – A:ovvero il I e il III atto, fraloro corrispondenti peruna sorta “di simmetriatemporale” inquadrano ilII che è il più articolato ecomplesso. Il primo attocomprende cinque sceneche musicalmente sonouna “Suite” (Preludio,Pavana, Giga, Gavotta eAria), una Rapsodia, unaMarcia militare conBerceuse, unaPassacaglia (21 variazio-ni) e un Rondò (Andanteaffettuoso). Il secondoatto propone la strutturadi un’ampia sinfonia incinque parti (scene):Tempo di sonata,Fantasia e fuga (a 3 sog-getti), Largo, Scherzo(Landler-walzer), Rondòmarziale. Infine il terzoatto si articola in seiinvenzioni, rispettiva-mente su un tema, soprauna nota (si), sopra un

ritmo, sopra un accordo,con un intermezzo informa di “invenzione suuna tonalità” e, in chiu-sura, sopra un movimen-to regolare di crome(Perpetuum mobile). Leforme si configuranonaturalmente come con-tenitori da riempire conmateriale sonoro nuovo,che le rilegge da un’an-golazione del tutto diver-sa rispetto al passato.Così Berg può accostaremateriali popolari (defor-mati e resi grotteschi) efrasi più colte in un con-testo armonico aggressi-vo e ispido.Ad una tale organizza-zione strutturale fariscontro una vocalitàlibera, non strettamenteracchiusa in “formule”,ma oscillante dalla recita-zione pura, alloSprechgesang al cantovero e proprio.A proposito della “decla-mazione ritmica”schoenberghiana sulmodello del Pierrot lunai-re (significativamenteanche questo strutturatosecondo una successionedi forme storicizzate),

Berg annotò: «… questomodo di trattare la voce(pur conservando inalteratetutte le possibilità dellaforma musicale assoluta cheinvece nel “recitativo”, peresempio, vengono meno)non solo rappresenta unodei migliori mezzi per lachiarezza della comprensio-ne (anche nell’opera il lin-guaggio deve avere qua e làquesta funzione), ma arric-chisce… la musica operisti-ca di un mezzo espressivo digrande valore, attinto allesorgenti più pure dellamusica. In unione con laparola cantata… esso puòapplicarsi a tutte le formedella musica drammatica…Per queste possibilità l’ope-ra, più di ogni altra formamusicale, appare predesti-nata a mettersi anzitutto alservizio della voce umana ead aiutarla a far valere ilsuo buon diritto; diritto che,negli ultimi decenni di pro-duzione drammatico-musi-cale era quasi andato perdu-to…».La vicenda oscilla, sulpiano emotivo, fra l’an-goscia e il grottesco, inuna visione lacerantedella società, attraverso

Analisi musicale di

Un unicum nel teatro musicale, con una

Alban Berg Alban Berg in una caricatura

9WozzeckIl GGiornale dei GGrandi EEventi

l’evidenziazione di carat-teri rigorosamente defi-niti e colti da Bergmediante una vocalitàparticolare.

La molteplicitàlinguistica

Così il Capitano con isuoi acuti aciduli apparesin dalla prima scenasubdolo e sadico. Meritaun’annotazione il temacon cui viene presentatonella prima scena, temache mostra un’evidentesomiglianza con il primotema della Sesta diBeethoven.Wozzeck è inizialmenteobbligato a chinare esclu-sivamente il capo e pro-nunciare quasi inespres-sivamente la formula“Jawohl, HerrHauptmann” (Certamente,signor capitano). AltroveWozzeck può dare sfogoalle sue pene con frasiviolente e più articolate,imponendosi come ilpersonaggio più soggettoa metamorfosi nell’arcodei tre atti. A Maria, lasua prediletta, Berg riser-va slanci melodici piùintensi che rimangononell’economia della tra-gedia autentiche oasi diteso lirismo. Nel primo atto appare diparticolare interesse laquarta scena la passaca-glia il cui tema è costrui-to su una serie dodecafo-nica che appare all’iniziocome pedale armonicosulle parole del dottore epoi ispira le 21 variazio-ni. Nell’ultima, brevissi-ma, torna armonizzata acorale in maniera impo-nente e maestosa ancorasulle parole del dottore.Nel secondo atto vale lapena ricordare la secon-da scena in cui una fanta-sia (e tripla fuga) ècostruita sui tre temi cheavevano caratterizzato ilcapitano, il dottore eWozzeck già nel primo

tempo. Da notare, nellascena successiva, l’utiliz-zo di una formazionestrumentale analoga aquella dellaKammersymphonie op. 9di Schoenberg, mentreper la scena IV, nell’oste-ria, Berg prevede oltreall’orchestra in buca ungruppo sul palcoscenicoche compone l’orchestrada ballo: «E’ molto impor-tante – ha annotato – chesi cominci a studiare pertempo la musica dell’osteriae non soltanto nella sala diprova ma anche sul palco-scenico e ciò per il seguentemotivo: bisogna poter pren-dere una decisione fintanto-ché non sia troppo tardi,sull’ampiezza del complessostrumentale, la quale dipen-de dal posto sul palcosceni-co in cui questa piccolaorchestra verrà collocata edall’acustica della sala.Risulterà chiaro allorainnanzi tutto quanti violini

e quante chitarre sianonecessari: si potrannoaumentare secondo ilbisogno. Una parte spe-ciale spetta alla fisar-monica a manticino(Akkordeon)… ».Emerge, in avvio, unlandler, in cui si inse-risce una citazioneironica del tema delRosenkavalier walzerdi Richard Strauss.Nel terzo atto,costruito interamen-te come una succes-sione di Invenzioni,merita una segnala-zione, nella quinta(scena I), il ricorsoalla tonalità di faminore in unmomento in cuiMaria si volge al pas-sato, ricordando. L’utilizzo di un epi-sodio tonale dimo-stra la duttilità con cuiBerg seppe mescolare lin-guaggi e climi espressivi

diversi (tonalità, seriedodecafoniche, momentipuramente espressioni-stici), passando da uno

all’altro semplicementesulla base delle proprieesigenze espressive.

Roberto Iovino

un capolavoro

sorprendente struttura

Il rapporto con Arnold Schönberg rimase centra-le e problematico lungo tutta la vita di AlbanBerg. Schönberg divenne per lui una figura

paterna: egli ne desi-derava l’approvazionecon la stessa intensitàcon cui ne temeva lecritiche, anche moltianni dopo la fine dellasua formazione.Particolarmente diffi-cili in questo sensofurono per Berg glianni successivi allapartenza di Schönbergper Berlino, nel 1911.Conscio della propriainesperienza profes-sionale, Berg era pre-muto tra la coscienzadel suo debito versoSchönberg e il bisognodi asserire la propria indipendenza personale eartistica. Il maestro, da parte sua, aveva nei confronti del-l’allievo un tono autoritario, perentorio e gli impo-

neva una mole di lavoro amministrativo e musica-le a volte così massiccia da impedirgli di dedicarsialla composizione delle proprie opere. Nel 1915, la

crescente tensione trai due determinò un’in-terruzione dei contat-ti, che ripresero solouna quindicina d’annidopo, in modo piùparitario, dopo cheBerg aveva conseguitouna certa fama inter-nazionale con il suc-cesso del Wozzeck e laLyrische Suite. La rela-zione continuò tutta-via a essere delicata,come indica per esem-pio il fatto che, a diffe-renza di un altro allie-vo di Schönberg comeWebern, Berg non fu

mai autorizzato a dare del “Tu” al maestro, né glifu da lui mai dedicato un lavoro (mentre, al contra-rio, Berg gliene dedicò quattro).

D. Si.

Il compositore ed il suo maestro

Berg e Schönberg: un rapporto difficile

Alban Berg e Franz Werfel a Venezia nel 1925

10 WozzeckIl GGiornale dei GGrandi EEventi

La vicenda biografica diGeorg Büchner, autoredell’originario Woyzeck

(nome originale del lavoro), èparticolarmente singolare, acominciare dall’ecletticità degliinteressi che la dominarono:laureato in medicina, Büchnerera animato da una grande pas-sione politica che lo portò adavere pro-blemi con lea u t o r i t àtedesche edad espatria-re, primaverso laFrancia, poiin Svizzera.Docente dib i o l o g i a ,portò nellostesso tempoavanti l’atti-vità lettera-ria e non-ostante il suoisolamentonei confrontidella vitaletteraria te-desca deltempo (siamotra il secondoe il terzo decennio dell’Ot-tocento), giunse ad elaboraredelle opere drammatiche d’ec-cezionale originalità, che esula-no da ogni modulo e conven-zione letteraria tradizionale, lacui modernità e affinità con lapoetica espressionista furonoriconosciute solo molti annidopo la morte dell’autore. Sembra quasi impossibile pen-sare che tanta energia e tantericerche si consumarono nel-l’arco di appena ventiquattroanni di vita: tale era l’età delloscrittore quando, nel 1837, unafebbre tifoide ne troncò all’im-provviso l’esistenza. Ma cominciamo dall’inizio:Büchner nacque il 17 ottobre1813 a Goddelau, pressoDarmstad, nella regione tede-sca dell’Assia. Nel 1831 iniziòlo studio universitario in medi-cina a Strasburgo (il padre vole-va per lui un’educazione fran-cese), dove passò due anni feli-ci, durante i quali iniziò unarelazione amorosa con Minna

Jaeglé ed entrò a far parte diun’associazione per i diritti del-l’uomo di matrice robespierria-na. Tornato in Germania perterminare gli studi, fondò a suavolta un’associazione e nel 1836redasse un violento libello clan-destino, Il messaggero dell’Assia,nel quale incoraggiava le massecontadine alla sollevazione

a r m a t a(«Pace allecapanne, guer-ra ai palazzi!»,era il suogrido di bat-taglia). Lavicenda ebbeperò un esitodrammatico:un suo colla-boratore, ilpastore F.L.Weidig, fuarrestato edopo tre annidi carcere pre-ventivo si sui-cidò.Per sottrarsiall’arresto, aBüchner nonrimase altrascelta che l’e-

silio. Per procurarsi il denaronecessario alla fuga, si accinsealla scrittura di un dramma, emantenendo un ritmo di lavoroforsennato, nascosto nella casapaterna, produsse la sua primaopera importante, intitolataDantons Tod, realizzata nel girodi appena cinque settimane. Lostesso anno produsse un altroscritto, la novella Lenz, mentrenell’anno successivo la comme-dia satirica Leonce e Lena.Una volta tornato a Strasburgodalla fidanzata, Büchner sidedicò alla scienza e scrisse unadissertazione sul sistema ner-voso dei pesci che gli valse rico-noscimenti significativi e l’of-ferta di una libera docenza aZurigo nell’ottobre 1836. Giàprima del trasferimento nellacittà svizzera, lo scrittore avevainiziato la stesura del suo capo-lavoro Woyzeck, che rimaseincompiuto (pubblicato postu-mo nel 1879) a causa della suamorte drammaticamente preco-ce, il 19 febbraio 1837.

Nessuno, conoscendonei suoi primi anni divita Alban (Maria

Johannes) Berg (Vienna 1885-1935), figlio di un commer-ciante di Norimberga trapian-tatosi nella Capitaledell’Impero, avrebbe immagi-nato di avere a che fare conuno dei più grandi composi-tori del XXsecolo. Fu,infatti, pro-babilmentesolo l’in-contro diBerg conA r n o l dS c h ö n b e r g ,a v v e n u t oquando egliaveva dician-nove anni, adeterminar-ne il desti-no di musi-cista. Prima ditale incon-tro, Berg siera diletta-to di musi-ca: dallesue gover-nanti aveva imparato a suo-nare il piano, amava scriverecanzoni da eseguire nel circo-lo familiare; tuttavia, puressendo affascinato dallamusica, non ne era poco piùche un entusiastico amatore. Nella prima parte della suagioventù, Berg era assorto inpreoccupazioni diverse dallamusica: dal pensiero dellascuola, per esempio, pressocui ebbe una carriera dis-astrosa (tanto che dovetteripetere due anni prima dipassare gli esami); oppure,dai problemi nati dalla suarelazione precoce con MariaScheuchl, l’aiuto-cucinieradella famiglia, che ebbe comerisultato di farlo diventare,diciassettenne, padre di unfiglio illegittimo. Nel 1904, quando, lavorando

come contabile presso ilComune, cominciò a prende-re lezioni da ArnoldSchönberg, la vita di Berg fuimprovvisamente rivoluzio-

nata. Iniziò per lui una fase distudio intensissimo e di rapi-di progressi, durante la qualedivenne il pupillo del grandemaestro viennese. E se in unprimo momento fu costretto alavorare per mantenersi, dal1906 una cospicua eredità glipermise di dedicarsi comple-tamente alla musica.

Gli anni diformazionedi Bergc o i n c i s e rocon uno deiperiodi piùvitali dellavita cultura-le di Vienna.

C’era nel-l’aria unavera e pro-pria febbred’avventu-ra: si cerca-vano lenovità, lasperimenta-zione, anchela più stra-vagante einusuale. EBerg si calòdel tutto in

questo clima elettrizzante,entrando a contatto con lefigure più importanti e inno-vatrici dei circoli artistici diVienna: da Zemlinsky eSchreker, a Peter Altenberg,Gustav Klimt, Karl Kraus,Adolf Loos. Alla fine del 1906conobbe anche MeleneNahowski, che, dopo un diffi-cile corteggiamento a causadell’opposizione della fami-glia di lei, diventò suamoglie.Il legame con Vienna duròper tutta la vita del musicista,che non cambiò città né quan-do l’accademia di Berlino glioffrì una cattedra di composi-zione, né quando, nel 1933,l’ascesa al potere del nazio-nalsocialismo rese le sue con-dizioni economiche moltoprecarie. Morì due anni dopo,il 24 dicembre 1935, per unainfezione generata da unascesso mal curato

(Pagina a cura di Diana Sirianni)

L’autore del drammaGeorg Büchner,

eclettico padre del Woyzeck

Il CompositoreAlban Berg, una vita segnata

da un grande incontro

Georg Büchner, stampa Alban Berg

11CulturaIl GGiornale dei GGrandi EEventi

Impossibile trovareuna sede migliore perallestire “In Scæna” la

nuova mostra promossadalla SoprintendenzaArcheologica di Roma,

sulla storia del teatroromano. Ospitata nel Colosseo,sotto gli archi del primoordine, la mostra, inau-gurata il 3 ottobre,resterà aperta finoal 17 febbraio2008. Una settan-tina di opereimportanti riper-corrono una storiamillenaria, dallacomparsa a Romadegli istrioni etru-schi (364 a. C), finoalla rovina degliedifici teatralidurante le invasionibarbariche del VIsecolo d.C.Nove secoli di prati-ca teatrale: coloratis-sime scenografie,danze, musica e sen-suale divertimento dimassa. Dalla mostraviene fuori un mondoben lontano dalla sobriae statica compostezzatramandataci dall'ideawinkelmanniana dellaclassicità.«La mia idea - spiega ilcuratore, Nicola Savarese

- era quella di proporre delleicone anche molto note,spiegandole non comereperti archeologici, bensìcome testimonianze parlan-ti della storia del teatro».

I pezzi più prestigiosiappartengono al Louvre,ai Musei Vaticani, agrandi musei italianicome Napoli e Taranto,ma anche a musei più

piccoli che offro-

no ugualmente reperti digrande interesse.E' il caso di Lipari, dacui proviene una colle-zione di piccole masche-re, una sorta di «prese-pe» costituito da statui-ne di una stessa comme-dia. Il fatto che fosserofabbricate industrial-mente - con delle for-melle - e che fosserostate ritrovate in unatomba, dimostra come ilteatro fosse amatoappassionatamente dairomani.

Divertimento popolare

Il teatro era l'unica fontedi divertimento pubbli-co disponibile, destinatoanche ai cittadini onesti,ai giovani e alle donne.Tuttavia gli attori, ledanzatrici, i mimi etutto il personale cheruotava intorno al tea-tro, era ritenuto “infa-me”, nell'accezione giu-ridica che significava“colui che non aveva paro-la”. Agli attori era

impedito l'accessoalla carriera

militare e poli-tica, tuttavia,soprattutto nelperiodo impe-riale, il pubbli-co li idolatravae gli imperatoricercavano dicarpire loro isegreti della

comunicazionedi massa. Alle statuine diLipari si ispira lar i c o s t r u z i o n e

filologica delleantiche maschere

degli attori, unodei pezzi più origi-

nali della mostra.Coprivano tutta la

testa e riproducevanocaricature dai modellicanonici: il servo scal-tro, il vecchio sciocco, ilgiovane innamorato, lavecchia intrigante.Alcune maschere pre-

sentano due espressionidiverse per ogni metàdella faccia, in tal modol'attore, girandosi adestra o a sinistra pote-va mettere in evidenzauna delle due espres-sioni. La maschera combatte-va se stessa, la propriastaticità. La tensionedinamica promanata dalteatro si ritrova anche inun massiccio monumen-to funerario, pesante 5tonnellate, introno a cuivolteggiano vere e pro-prie danzatrici, (non leclassiche Menadi) i cuipepli leggeri si gonfianod'aria nel movimento.Ancora una volta il tea-tro porta linfa vitale neiluoghi della morte e del-l'immobilità.

A teatro comeallo stadio

E poi ecco l'anfiteatro,denso di spettatorirumorosi, privo di ser-vizi igienici, con unatmosfera molto piùsimile allo stadio di oggiche non al silenziosogolfo mistico dei teatrimoderni.Dai grandi teleri di stof-

fe da cui filtrava la lucescomposta in tutti icolori dell'iride, piove-vano spruzzi di acquadi rose per mitigare illezzo della folla. Lamusica accompagnavale rappresentazioni,avvalendosi di strumen-ti dal suono penetrantecome le tibiae, o crepi-tante come le nacchere ei cimbali. Affascinante ilmodello esposto di unorgano a mantici rinve-nuto ad Aquincum(periferia di Budapest)che riproduce lo stru-mento con cui il decu-rione Viatorino facevaaccompagnare gli spet-tacoli nell'anfiteatrodella sua Città.Mentre sulla letteraturadrammatica latina sidispone di fonti abbon-danti, sugli aspetti piùpratici e quotidiani deiludi scaenici vi è un fittovelo a causa della caren-za di documenti. Lamostra “In Scæna” riescea far comprendere l'im-portanza del patrimonioculturale del teatroromano e al tempo stes-so la vastità delle cono-scenze perdute.

Andrea Cionci

Fino al 17 febbraio

Il teatro dell’antica Roma in mostra al Colosseo

Maschera romana di vecchia, proveniente dal Teatro di Marcello- I sec. A.C.

Monumento funerario con danzatrici di Età imperiale

Vaso attico a figure rosse diPronomos. V sec. A.C.