Periodico della Divisione della scuola Scuola ticinese · di “storia delle religioni” Il 14...

Transcript of Periodico della Divisione della scuola Scuola ticinese · di “storia delle religioni” Il 14...

Periodico della Divisione della scuola Anno XXXIX – Serie III Luglio-Agosto 2010

Scuola ticinese299

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport

2 Al via il corso di “storiadelle religioni”Lo scorso maggio il Consigliodi Stato ha approvatoil programma sperimentaledel corso di “storia dellereligioni” per la scuolamedia, che coinvolgerà leclassi di terza e successiva-mente le classi di quartamedia di sei sedi scolastiche.Il programma è stato elabo-rato da un’apposita commis-sione composta di docentidi filosofia, esperti di storiae di storia delle religioninonché rappresentanti dellaDivisione della scuola edelle due Chiese riconosciu-te (cattolica ed evangelica).

2 L’ora di Introduzione allostudio al Liceo di Lugano 2:due anni di esperienzadi Daniele Christen e MarisaRossi

5 Orientamento e com-plessitàdi Claudio Pianca

6 I docenti e i quadri di ri-ferimento per le competen-ze: è possibile conciliare losviluppo della professione ela tutela dei docenti?di Olivier Maulini

10 Identità professionaledel docente: un percorso insalitadi Elena Mock e LeoniaMenegalli

12 Difficoltà di lettura?Un’indagine svolta nellescuole primarie dellaSvizzera italianadi Fabio Leoni e FelicianaTocchetto

16 Dall’educazione manualee tecnica all’educazione allearti plastiche: un cambiamen-to di paradigma nel percorsoformativo dell’allievo adole-scentedi Cristiana Canonica Manze Luigi Moro

19 A proposito del volumedi Nicoletta Solcà «Ticinesiall’Università di Pavia»di Giulio Guderzo

22 Comunicati, informazio-ni e cronaca

24 L’opinione di…“Ehi raga, e adesso?”:l’estate e il tempo libero,fra noia creativa e diverti-mento forzatodi Antonio Bolzani

Foto TiPress/F.A.

Scuola 299.indd 1 23/08/10 10.10

2

L’ora di Introduzione allo studio al Liceodi Lugano 2: due anni di esperienza

Il progetto e la sua istituzioneDurante gli ultimi due anni scolastici(2008-2010), gli allievi delle classi pri-me del Liceo di Lugano 2 (Savosa) han-no seguito un corso di introduzioneallo studio: una formula sinora inedi-ta nelle scuole medie superiori delCantone Ticino. Il progetto di istituireun’ora settimanale di Introduzione allostudio rivolta alle classi prime è statostudiato dalla Commissione pedago-gica dell’istituto (2007-08) e poi appro-vato di stretta misura dal Collegio do-centi; ha quindi potuto essere messoin atto sin dall’autunno 2008, per ladurata dell’intero anno scolastico, enel secondo anno limitatamente alprimo semestre, a causa della riduzio-ne del monte ore.L’idea è nata dalla osservazione chenegli ultimi anni gli allievi che arriva-no al liceo si mostrano sempre piùspesso carenti sotto il profilo motiva-zionale e del metodo di studio. Questaconstatazione emerge frequente-mente durante i consigli di classe, do-ve i docenti evocano anche esplicita-mente problemi di “metodo” per spie-gare l’insuccesso degli allievi nella lo-ro materia. Anche durante gli incontricon i genitori si nota una crescentesensibilità a questo riguardo, accom-pagnata dalla richiesta di offrire unsostegno ai nuovi liceali.

Autorevoli testi della letteraturascientifica in materia di insegnamen-to/apprendimento sottolineano ilruolo centrale della motivazione, del-la consapevolezza del proprio ruolo diallievo, della capacità di organizzare ilproprio lavoro e del possesso di effica-ci strategie di studio nel successo sco-lastico. Saper apprendere è una compe-tenza complessa che non si esauriscenel possesso di abilità, ma implica co-noscenze e convinzioni,atteggiamen-ti, motivazioni e valori di riferimento.Le abilità di studio, che svolgono unruolo centrale in questa capacità diimparare a imparare, non possono ri-dursi a delle pure “tecniche” comeprendere appunti, consultare un di-zionario, fare un riassunto. Esse van-no dunque considerate all’interno delconcetto più ampio di strategie di ap-prendimento. Promuovere comporta-menti strategici significa attivare pro-cessi di portata anche trasversale allematerie, integrando processi cognitivi(strategie di associazione, di classifi-cazione e di deduzione), metacogniti-vi (strategie di pianificazione, di con-trollo e di autovalutazione), socio-af-fettivi e comunicativi1. Oggi esistonodegli strumenti teorici per descriverequesti aspetti dell’apprendimento esono state elaborate e sperimentatealcune strategie che aiutano gli allievi

ad affrontare e superare le difficoltà.Ma nella nostra scuola, in particolarenel settore medio superiore, non èprevisto uno spazio istituzionale cherisponda a questo bisogno. Si può in-fatti estendere alla nostra realtà ciòche C. Cornoldi afferma di quella ita-liana: è importante “che la scuola siimpegni a sviluppare la capacità diimparare degli studenti. Fino ad oggila scuola ha incontrato qualche diffi-coltà a farlo, non tanto – pensiamo –perché non ne riconoscesse l’esigen-za, ma perché non era previsto unospazio istituzionale a questo scopo.Toccava all’insegnante di lettere? Allopsicopedagogista? All’insegnante disostegno [...]?A qualche esperto ester-no [...]? Ad una iniziativa di tutti gli in-segnanti a partire dal consiglio di clas-se? E il programma? Le istituzioni sco-lastiche devono però superare questaimpasse. Se pensiamo al contributoper la crescita intellettuale del ragaz-zo e al risparmio di tempo che sonogarantiti da un effettivo apprendi-mento delle modalità di studio, le orespese a tale scopo non saranno maitroppe!”2.

L’attività con gli allieviL’ora di Introduzione allo studio obbliga-toria per le classi prime è diventataoperativa con le otto classi dell’anno

di Daniele Christen* e Marisa Rossi **

Al via il corsodi “storiadelle religioni”

Il 14 maggio 2010 il Consiglio di Stato ha approvato il pro-gramma sperimentale del corso di “storia delle religioni”per la scuola media. Il programma è stato elaborato daun’apposita commissione istituita dal Dipartimento nelsettembre 2009 e composta di docenti di filosofia, espertidi storia e di storia delle religioni, rappresentanti della Di-visione della scuola e delle due Chiese riconosciute (catto-lica ed evangelica). Il corso presenta una struttura circola-re: punto di partenza e di arrivo è la società contempora-nea caratterizzata dalla convivenza di varie religioni. Ilcorso mira a promuovere una visione descrittiva,si astieneda giudizi di valore e rispetta le scelte esistenziali degli al-lievi. Come criteri per la selezione degli elementi da tema-tizzare si sono presi in considerazione i seguenti aspetti:– le conoscenze sviluppate nei primi due anni in altre ma-

terie, in particolare alcune conoscenze geografiche, lette-rarie e la sensibilità per la dimensione storica del sapere;

– i temi rilevanti trattati in III e IV media, soprattutto instoria: viaggi di esplorazione e scoperta di altre civiltà,riforma e controriforma, rivoluzione scientifica e illumi-nismo, rivoluzione francese e dichiarazione dei dirittidell’uomo, colonialismo, razzismi, temi di bioetica,“scontro di civiltà”.

Scuola 299.indd 2 23/08/10 10.10

3

Il corso si pone l’obiettivo di dare agli allievi le conoscenzeper capire perché il fenomeno religioso sia universalmentepresente in ogni società e cultura. Da queste premesse simostrerà agli allievi come l’esigenza del sacro si sia espres-sa in forme culturali sempre varianti nelle diverse civiltà enei diversi contesti storici e come queste credenze religiosesi siano diffuse e affermate con le loro differenze e partico-larità. Il conseguimento di questo obiettivo richiede perciòun approccio conoscitivo in prospettiva storica, ma anchepsicologica e antropologica. Con questo approccio si inten-de favorire lo sviluppo della comprensione reciproca e dellatolleranza. Il corso intende pure mettere a fuoco diverse tra-dizioni in prospettiva comparativa con particolare atten-zione alla tradizione cristiana e al mondo contemporaneo.La sperimentazione di questa nuova disciplina coinvolgeràle classi di III e IV di sei sedi di scuola media secondo le mo-dalità seguenti:– Bellinzona 2,Riva S.Vitale eTesserete offriranno agli allie-

vi solo il corso di “storia delle religioni” di un’ora-lezionesettimanale;

– Biasca, Lugano-Besso e Minusio permetteranno agli allie-vi di scegliere tra il corso di “storia delle religioni”, il corsodi “insegnamento religioso cattolico” e il corso di “inse-

gnamento religioso evangelico”, tutti di un’ora-lezionesettimanale.

Quest’anno la sperimentazione interesserà le classi di IIImedia e negli anni 2011-12 e 2012-13 verrà estesa anche allequarte.Le prime iscrizioni degli allievi di III media nelle sedi con il“modello misto” (Biasca, Lugano-Besso e Minusio) con-frontate con le iscrizioni all’insegnamento religioso (cat-tolico o evangelico) dell’anno scorso forniscono indicazio-ni differenti: a Biasca gli allievi che frequentavano l’inse-gnamento religioso cattolico erano il 62%, quest’anno so-no il 73%, mentre il 27% seguirà il corso di “storia delle reli-gioni”; a Lugano-Besso si è passati dal 58% al 53% di allieviche seguiranno religione cattolica (1 allievo seguirà reli-gione evangelica), mentre il 46% ha scelto “storia delle reli-gioni”; infine a Minusio gli allievi iscritti al corso di inse-gnamento religioso cattolico sono scesi dal 65% al 58% equelli iscritti al corso di religione evangelica sono passatidal 15% al 7%, mentre frequenterà “storia delle religioni” il35% degli allievi.La sperimentazione sarà seguita e valutata secondo moda-lità definite dal DECS. Il rapporto conclusivo verrà presenta-to nel giugno del 2013.

scolastico 2008-09 e le dieci classi del2009-10. Come detto, a causa della de-curtazione del monte ore, nel 2009l’ora di studio ha potuto accompagna-re gli allievi solo fino a gennaio.In una prima fase le attività in classehanno avuto l’obiettivo di tematizza-re aspetti che toccano l’atteggiamen-to degli allievi verso la scuola, in parti-colare nei confronti della scelta di in-traprendere lo studio liceale, verso illavoro scolastico – in classe e a casa – everso il loro ruolo di studenti. Ciò haconsentito di esplorare, confrontare ediscutere le diverse rappresentazionidi ciò che significa studiare, le attese egli obiettivi della formazione liceale.Successivamente si sono propostedelle attività volte a promuovere unamigliore organizzazione del tempoextrascolastico e a illustrare strumen-ti e atteggiamenti anche molto praticiche rendano più produttivo il lavoro inclasse e lo studio a casa. Gradualmen-te, verso la fine del primo semestre,l’attenzione si è poi rivolta a situazio-ni e a problemi più contingenti, af-frontando compiti e attività di studioattuali, che si prestassero a sperimen-tare in maniera concreta diverse pos-sibili strategie di lavoro.Ben consapevoli che non esiste unsolo metodo di studio, ma che si trattaprevalentemente di far conoscere e

sperimentare agli allievi diversi me-todi di lavoro, i docenti coinvoltinell’esperienza hanno declinato il la-voro con le loro classi secondo i propri“stili” didattici, scegliendo e propo-nendo le attività in funzione delle pro-prie convinzioni e della propria sensi-bilità, tenendo conto delle esigenzedella classe o di singoli allievi. Così,nelle diverse classi si sono realizzatemodalità di lavoro anche molto diffe-renti, seppur discusse e condiviseall’interno del gruppo di docenti diclasse di prima liceo. C’è chi ha propo-sto soprattutto materiali e situazionididattiche ad hoc, e chi invece si è pre-sto concentrato a far lavorare gli allie-vi in maniera guidata sugli argomentidi studio attuali, effettivamente pre-senti nella loro agenda. Si sono speri-mentate strategie di lavoro differen-ziate: aiuto tra “pari”, lavoro di grup-po, lavoro individuale assistito, di-scussione di problemi di studio con-tingenti e specifici, riguardanti mate-rie particolari, ed elaborazione dipossibili soluzioni.Gli allievi sono sta-ti così portati a trovare i modi di stu-diare più idonei alla loro persona e agliobiettivi delle singole attività e disci-pline.Tentare un bilancio dell’esperienzaper quanto riguarda l’attività con gliallievi è cosa complessa e forse pre-

matura, perché il risultato dell’ora diIntroduzione allo studio non è misurabi-le in termini meramente quantitativi(per esempio sulla base dei tassi dipromozione o di abbandoni). Per valu-tare se l’istituzione di questo spazio diriflessione e di lavoro porti qualchebeneficio agli studenti occorre ragio-nare sulla media/lunga scadenza e te-ner conto dei risultati a cui si mira,cheriguardano sia la motivazione e l’at-teggiamento verso il lavoro scolastico,sia le strategie di studio: obiettivi chetoccano l’apprendimento nella suatotalità, in quanto processo comples-so, non riducibile ai soli voti.Ciò risulta peraltro con molta chiarez-za se si confrontano le risposte chehanno dato gli allievi con quelle forni-te dai docenti delle stesse classi pri-me, nell’ambito di una breve indaginesu questa esperienza voluta dal Con-siglio di Direzione nel 2009. Due terzidegli allievi hanno ritenuto che un’orasettimanale di Introduzione allo studio,non facoltativa e inserita nel normaleorario scolastico, fosse utile. In gene-rale essi hanno riconosciuto di averacquisito una maggiore consapevo-lezza riguardo alla propria attività distudio, sia in classe sia a casa, di avervalorizzato la collaborazione con icompagni, di aver colto e messo in at-to questo o quel particolare strumen-

Scuola 299.indd 3 23/08/10 10.10

4

L’ora di Introduzione allo studio al Liceodi Lugano 2: due anni di esperienza

to metodologico scoperto durante l’o-ra di Introduzione allo studio. Su 160 al-lievi coinvolti nel primo anno, solo 10hanno suggerito la sua abolizione. Adaffermare di essere stati scarsamentetoccati dall’esperienza erano perlopiùgli allievi ripetenti.I docenti che insegnavano in prima,alla domanda “Ritieni che i tuoi allieviabbiano tratto qualche vantaggiodall’ora di Introduzione allo studio?”hanno constatato, appunto, quantofosse difficile formulare un giudiziomancando dei termini di confronto edegli indicatori attendibili. C’è chi hanotato “una maggiore sicurezza e unamaggiore capacità organizzativa” (an-che confrontando la propria prima delLiceo di Lugano 2 con classi paralleledi altri licei), pur convenendo che fos-se difficile affermare se fossero effettidiretti dell’ora di studio. C’è invece chiha negato senza mezzi termini chel’ora di studio avesse prodotto alcun-ché di buono, in quanto i suoi allievi,oggi come sempre, “dimenticano ilmateriale”, “non fanno i compiti”,“non prendono appunti”e“devono es-sere richiamati in continuazione”. In-fatti nelle osservazioni degli allievi silegge anche: “una cosa è sapere checosa si dovrebbe fare, un’altra farla”.Va da sé che gli obiettivi dell’ora distudio dovrebbero essere perseguiticon coerenza anche nelle altre lezioni,mediante una collaborazione all’in-terno del consiglio di classe che sareb-be ancora tutta da costruire.

La formazione degli insegnantiIl corso di formazione che gli inse-gnanti hanno seguito parallelamentealla loro attività di docenti di classe edi Introduzione allo studio ha avuto fon-damentalmente due obiettivi: quellodi sollecitare e incoraggiare i parteci-panti a munirsi anche degli strumenticoncettuali per riflettere sui processidi apprendimento e per elaborarestrategie di lavoro adeguate, e quellodi fornire loro uno spazio per il con-fronto e la discussione, dove potesse-ro pianificare insieme le attività daproporre nell’ora con la classe, con-frontare metodi di lavoro e scambiarsii materiali impiegati.Durante il primo semestre 2008-09, ilgruppo di quattordici insegnanti coin-volto nella formazione si è incontratoa scadenza quasi sempre settimanale

alternando momenti più prettamenteteorici, inaugurati dal seminario te-nuto dal prof. Mario Polito alla fine diagosto e poi condotti regolarmentedal prof. Gianfranco Arrigo, cui è stataconferita la direzione scientifica dellaformazione, a momenti di esame e didiscussione di strategie e di materialidi lavoro. La riflessione teorica si èdapprima indirizzata a comprenderee ad analizzare, sulla base di dati for-niti dagli stessi allievi, le loro rappre-sentazioni riguardanti la scuola, lostudio e il loro ruolo. Si è così messo inevidenza come i ragazzi di prima sia-no condizionati, anche in modo nega-tivo, da immagini implicite dello stu-dio che possono essere messe in di-scussione pure attraverso l’eserciziodi pratiche alternative3.In un secondo momento la riflessioneteorica si è rivolta all’analisi e allaclassificazione delle diverse opera-zioni cognitive sollecitate dallo stu-dio: dalla mera memorizzazione dinozioni, all’acquisizione di automati-smi operativi, fino allo sviluppo dicompetenze concettuali, logiche estrategiche. Questa analisi torna utilequando ci si interroga sulla naturadelle difficoltà generate da un datocompito o esercizio. Inoltre permettedi definire con maggiore chiarezza gliobiettivi specifici delle attività.Per quanto riguarda la pianificazionedell’ora di Introduzione allo studio, si èpassati da una prima fase in cui si èmesso a fuoco un nucleo di attività co-ordinate, svolte parallelamente datutti i docenti (seppur con ampi mar-gini di interpretazione individuale),intese soprattutto a tematizzare gliaspetti motivazionali e le rappresen-tazioni degli allievi riguardanti lo stu-dio,a una seconda fase in cui, secondomodalità elaborate individualmentema poi esposte al gruppo, le attività sisono rivolte a sviluppare negli allieviatteggiamenti e strategie di lavoro piùproduttive e a guidarli nello studioconcreto e contingente.I docenti si dicono complessivamentesoddisfatti dell’esperienza, che haconsentito loro di lavorare attorno aun obiettivo comune, di confrontarsisul piano delle idee e dei metodi, di va-lutare la propria attività da un punto divista diverso dal consueto. Durante gliincontri hanno modo di manifestarsianche le diverse ma complementari

prospettive secondo cui i docenti con-ducono l’ora di Introduzione allo studioe, in generale, il loro lavoro in classe. Inuna professione che (nonostante leapparenze) è perlopiù esercitata nella“solitudine”,dove sono rare le occasio-ni per confrontare le proprie scelte eper condividere i propri dubbi, il corsodi formazione ha rappresentato unospazio prezioso di discussione eun’opportunità per la crescita dellaconsapevolezza professionale.Chi vi ha partecipato spera che si pos-sa continuare sulla via intrapresa conquesta iniziativa, che consente anchedi reagire in maniera propositiva allesfide implicite alla scuola di massa ealle pressioni sociali che vi sono sotte-se, affinché non resti solo un’espe-rienza estemporanea da sacrificaresull’altare dei risparmi e di una pre-sunta “redditività” della formazione.

* Docente al Liceo di Lugano 2,già membro della Commissione

pedagogica 2007/08 cheha elaborato il progetto

** Docente e membro del Consigliodi direzione del Liceo di Lugano 2

Foto TiPress/C.R.

Note1 Mariani L., Pozzo G., Stili, strategie e strumentinell’apprendimento linguistico. Imparare a Imparare. Inse-gnare a Imparare, La Nuova Italia, Firenze, 2002.2 Cornoldi C., De Beni R. e Gruppo MT, Imparare astudiare 2, Strategie, stili cognitivi, metacognizione eatteggiamenti nello studio, Erickson, Gardolo (TN),2001: p.10.3 Si tratta spesso di pregiudizi diffusi e di luoghicomuni. Per esempio: lo studio efficace sarebbe perlo-più quello fatto da soli; la gratificazione dell’attualefatica si avrà esclusivamente in un momento successi-vo agli studi liceali e non nell’attività presente, cioènell’acquisizione di conoscenze, nel piacere della sco-perta e nella soddisfazione di riuscire bene.

Scuola 299.indd 4 23/08/10 10.10

5

Il lavoro di orientamento indirizzatoverso gli allievi di scuola media,giova-ni adulti o adulti è diventato con ilpassare del tempo sempre più com-plesso. Prima di entrare nella temati-ca “orientamento e complessità”è ne-cessario procedere ad una distinzio-ne: complesso non significa compli-cato. L’etimologia dei due termini ciconduce ad un’analisi semantica piùapprofondita: “complesso” è compo-sto da“cum”e“plexus”ovvero“intrec-ciato insieme”, complicato si distin-gue in “cum” e “plicatus”, ovvero “pie-gato insieme”.Da questa riflessione possiamo dun-que dedurre che allorquando il lavorodi orientamento è confrontato a situa-zioni complicate la procedura messain atto sarà quella di “scomporle inelementi isolati” ovvero “s-piegar-le”al fine di giungere alla loro compren-sione.Tutt’altra procedura dovrà essereadottata invece quando le situazioniassumeranno dinamiche complesse,perché la comprensione o l’eventualerisoluzione di quest’ultime dovràfavorire un intervento interdiscipli-nare o pluridisciplinare. L’interventodell’orientamento, affinché possa ri-sultare operativo ed efficace, dovràprivilegiare la “collaborazione retico-lare” con altri operatori; non si trattapiù allora di “ridurre in parti distinte”una data problematica con l’idea dicogliere il suo funzionamento, ma dielaborare modelli operativi coordinatie condivisi con altri servizi.L’orientamento è confrontato a situa-zioni “complesse” caratterizzate daaspetti variegati e intrecciati tra di lo-ro; la persona (giovane o adulto) chegiunge in consulenza porta con séproblematiche d’ordine psicologico(mancanza di autostima, famiglie se-parate, genitori divorziati...), sociale(inesistenza di modelli sociali di rife-rimento, disoccupazione), spirituale(assenza di qualsiasi forma di fede re-ligiosa), culturale (modelli comporta-mentali e esistenziali “lontani” dalnostro agire e modo di pensare), an-tropologico (usanze e rituali inseriti inspecifici contesti culturali), economi-co (problemi finanziari), giuridico (attiilleciti, violenza giovanile, bullismo,abuso di psicotropi o alcool), per citar-ne alcuni; non si tratta di situazioniisolate o particolari, ma quotidiane,

per le quali un “intervento congiunto,interdisciplinare”, effettuato attra-verso la collaborazione reticolare, ri-sulta essere necessario ed indispen-sabile.Il significato di orientamento è in mu-tazione: esso non va inteso unica-mente come «processo continuo disostegno agli individui per l’intero ar-co della vita, affinché essi elaborinoed attuino il loro progetto personale eprofessionale, chiarendo le proprieaspirazioni e competenze mediantel’informazione e la consulenza sullerealtà del mondo del lavoro, l’evolu-zione dei mestieri, delle professionidel mercato del lavoro, delle realtàeconomiche e dell’offerta formati-va»1, ma anche come elaborazione diun contesto privilegiato aventel’obiettivo di «mettere l’individuo nel-la condizione di prendere coscienza disé e di far fronte, per l’adeguamentodei suoi studi e della sua professione,alle mutevoli esigenze della vita,con ilduplice obiettivo di contribuire al pro-gresso della società e di raggiungere ilpieno sviluppo della persona. La per-sona deve essere considerata comel’agente principale del suo sviluppo, eogni scelta deve avere l’individuo alcentro dell’attenzione»2.In questo senso l’orientatore rappre-senta una figura centrale nel delicatopercorso di accompagnamento e disostegno alla scelta; egli, nella praticaquotidiana del proprio lavoro di con-sulenza, mette in atto specifiche com-petenze che gli permettono di consi-derare l’essere umano in riferimentoalle diverse sfaccettature che caratte-rizzano il suo vissuto personale e pro-fessionale.La consulenza non si riduce ad unoscambio di idee, di informazioni, conl’obiettivo di costruire un progetto re-alista e realizzabile, ma diventa unmomento privilegiato di condivisionecognitiva ed emotiva; si ragiona, si di-scute, si abbordano i punti convergen-ti e divergenti di un progetto, all’inter-no di un clima emotivo, emozionale;allora la relazione d’orientamento di-venta «un laboratorio per costruire séstessi», «un metodo per fare progettidi vita», «uno spazio dove nascononuove capacità», «un luogo sicuro perdire ed ascoltare le ragioni del corpo,della mente e del cuore»3.La comprensione della complessità

suppone da parte dell’orientamentol’applicazione di una mentalità “aper-ta”, “curiosa”, “accogliente” nei con-fronti delle persone che chiedonosupporto e aiuto nel percorso di ac-compagnamento alla scelta scolasti-ca e/o professionale; l’orientatore sa-rà allora in grado di costruire una rela-zione empatica, che permetta la condi-visione di ciò che l’utente sente e pro-va intimamente, autentica, attraversola quale sussista congruenza tra pen-siero, espressione verbale ed affettivi-tà, calorosa, dove ogni giudizio di valo-re venga escluso. «È necessario svi-luppare l’attitudine naturale dellamente umana a situare tutte le infor-mazioni in un contesto e in un insie-me. Occorre insegnare metodi chepermettano di cogliere le mutue rela-zioni e le influenze reciproche tra leparti entro un mondo complesso»4.

* Orientatore scolastico e professionalee caposede dell’Ufficio regionale

dell’orientamento di Locarno

Foto TiPress/G.P.

Orientamento e complessità

di Claudio Pianca*

Note1 Istituto di Studi per la Direzione e Gestione diImpresa, Polo delle Scienze Umane e Sociali dell’Uni-versità Federico II di Napoli, marzo 2007, http://cek-lab.stoa.it/wiki/index.php/Wiki_Management2 www.lescuoleparitarie.com/orientamento.html3 Peavy Vance, www.sociodynamic-constructivist-counselling.com/metaphors.html4 Morin Edgar, I sette saperi necessari all’educazionedel futuro, Raffaello Cortina Editore, 2001.

Scuola 299.indd 5 23/08/10 10.10

6

I docenti e i quadri di riferimento per lecompetenze: è possibile conciliare lo sviluppodella professione e la tutela dei docenti?

Il mestiere di docente si trova più che mai in una situazio-ne paradossale: mentre le attese sociali nei confrontidell’educazione diventano più alte, i professionisti sem-brano avere meno autorevolezza.Essi devono rendere con-to, essere valutati, provare le loro competenze, legittimarele loro azioni di fronte ai loro interlocutori oppure di frontea studi svolti da ricercatori o a istanze di accreditamento,lontani dal territorio. Molti si sentono messi in discussio-ne, ovvero sminuiti (Cavalli 2000), all’esterno ma ancheall’interno della scuola, quando per esempio essa imponedei quadri di riferimento per le competenze o delle proce-dure volte ad assicurare la qualità, vissuti come un misco-noscimento piuttosto che come un riconoscimento.Passi ancora la diffidenza dei genitori, ma perché anchequella dell’istituzione? Si accorda talmente poca fiducia aidocenti che si vuole descrivere, prescrivere, valutare, con-trollare i loro gesti, oppure il loro pensiero? Si vuole fare diloro dei Supermen onnipotenti, capaci di prevenire o di ri-solvere tutti i problemi? O ci si esaurisce, al contrario, a pa-rafrasare la loro pratica, a complicare con la parola ciò cheavviene da sé con l’azione? È tutto una questione di equili-brio. Come conciliare tutela delle persone e sviluppo dellaprofessione, motivazione dei docenti e progresso dell’isti-tuzione, coerenza delle pratiche e libertà di opinione? Perprima cosa non bisogna contentarsi di belle parole: non sidecreta la formula magica; essa piuttosto si negozia, evol-ve in modo più o meno chiaro, poiché non si tratta tanto dinegare questi fatti quanto piuttosto di metterli in discus-sione.Vediamo dunque nell’ordine:1. Tra ordine burocratico e management basati sulle per-

formance, quali sono gli scenari possibili – talvolta an-tagonisti – per il corpo docente.

2. Come l’opzione qualificante cerca di uscire dall’oppo-sizione apparente tra tecnocrazia e deregolazione.

3. Gli sviluppi che una tale scelta implica dal punto di vi-sta delle competenze che la professione può sviluppa-re, controllare e rivendicare. Quali sono dunque le pre-cauzioni da prendere affinché l’inferno (o un lungo pur-gatorio…) non sia lastricato di buone intenzioni.

Burocrazia e management:due rischi di proletarizzazioneLo studio dei mestieri e delle professioni mostra che lascuola non è l’unica al mondo. Dall’agricoltura alla gestio-ne finanziaria, dall’edilizia alle cure mediche, i domini diattività e le categorie professionali evolvono, guadagnanoo perdono importanza, potere, credito, autonomia, ecc.Spesso si mettono in contrapposizione due tendenze: unaalla proletarizzazione, dove il lavoro viene sempre più deter-minato dall’esterno, con delle regole, delle norme, delleprocedure, degli algoritmi, delle macchine, dei robot ideatida esperti; un’altra alla professionalizzazione, dove l’espertoè il lavoratore stesso che immagina delle risposte adeguatea dei problemi complessi e sempre singolari,attraverso deisaperi e una deontologia definiti e sviluppati collettiva-mente. Si avrebbero dunque due orizzonti simmetrici e al-la fine questa scelta: o un mestiere si organizza per guada-gnare in autonomia, ma anche in responsabilità e in obbli-go di auto-controllarsi; o rinuncia a queste esigenze e ac-cetta di essere determinato e sorvegliato da altri, e dunque

di proletarizzarsi. Sono per l’appunto due i rischi esistenti,fatto che rende più complesso il problema e la sua soluzio-ne.Il primo di questi rischi si chiama burocratizzazione. Nellascuola è conosciuto perché siamo in gran parte gli eredi diquesta forma di regolazione: il trattamento degli allievivuole essere sia giusto sia equo perché si rifà a delle regoleoggettive che si impongono a tutti i docenti, che vengonodecretate da un’amministrazione centrale, che sono pen-sate meglio e che sono meno parziali di quelle di un terre-no predisposto ai compromessi. I vantaggi di questo siste-ma sono conosciuti, ma si sa anche che dei docenti si sonobattuti e si battono tuttora per guadagnare in autonomia,per tenere conto dei bisogni locali, per formare gli allieviinteragendo con loro piuttosto che obbligandoli a seguireun programma e dei metodi rigidi che impediscono – conun eccesso di regole – di regolare le cose in modo intelli-gente.I piani di formazione per cicli, i libri di testo modulabili o iprogetti di sede sono anche nati su iniziativa di docenti:hanno aumentato il loro margine di manovra, il loro cam-po di competenza e dunque il loro diritto di rivendicare ilriconoscimento simbolico e materiale dei loro meriti. Maquando c’è maggiore libertà, si può rimpiangere il tempoin cui i docenti della Repubblica venivano protetti dai “ca-pricci” del loro ambiente.Ed è qui che finisce il primo rischio e inizia il secondo. Il ri-fiuto delle rigidità burocratiche sfocia spesso in una logicamanageriale che inverte tutto il ragionamento. Non è piùla règle che fa la performance e l’equità, ma la dérégulation.Non sono più le procedure che governano il lavoro, ma laqualità del prodotto e il suo successo presso la clientela.Ha meno importanza quello che si immette nel sistema(gli input) di quello che ne esce (gli output) e del modo conil quale si motivano ormai i lavoratori a migliorare: remu-nerando la loro efficacia e la loro creatività piuttosto chel’applicazione meticolosa di prescrizioni inadatte. Il pro-blema, si sa, è che abusare di un tale rimedio può rendereammalati a sua volta. Se il successo è l’unico criterio disoddisfazione, esso mette continuamente tutti in compe-tizione, cosa che può generare egoismo, opportunismo,sofferenza, non-senso, speculazioni e bruschi cedimenti.Il paradosso dell’eccesso di libertà è che questo giova a unaélite di vincenti mentre pesa sulla massa dei perdenti,quella degli allievi messi da parte, ma anche dei loro do-centi strumentalizzati: a cosa serve abbandonare i condi-zionamenti burocratici, se è per cadere sotto quelli di unmanagement liberalizzato, mondializzato, del consuma-torismo culturale, di una mercificazione dei saperi e deirapporti di lavoro nella scuola?C’era dunque un continuum binario: proletarizzazione con-tro professionalizzazione. Ma ecco due derive possibili: unaper eccesso (burocrazia), l’altra per mancanza (manage-ment) di normalizzazione. Si può fare l’ipotesi che le duetendenze si oppongano su tutto,si neutralizzino quindi tradi loro, e facciano dunque una causa comune contro le vel-leità di sviluppo. Non bisognerebbe cambiare niente, o sol-tanto quello che serve per garantire l’equilibrio tra l’ordineereditato e il lasciar fare. Siccome c’è il rischio – per i do-centi – di essere limitati nelle direttive o al contrario espo-

di Olivier Maulini*

Scuola 299.indd 6 23/08/10 10.10

7

sti alle esigenze di un mercato, non si modifichi nulla perpaura di vedere la scuola immediatamente sanzionata.Peresempio: non si redigano dei quadri di riferimento per lecompetenze, potrebbero diventare un cahier de charges vin-colante e/o il mezzo per costringere ogni docente ad entra-re in concorrenza con i colleghi. Potrebbero anche implica-re forzatamente il lavoro di squadra e un rapporto criticonei confronti dei metodi pedagogici… ciò che sarebbe ilcontrario del mercato libero e una sottomissione, e chemostra che forse bisogna disegnare non due, non tre, maben quattro orizzonti.

Doppio controllo del lavoro e risoluzione dall’altoRipartiamo dai due rischi: la burocrazia si caratterizza tra-mite delle regole vincolanti e il controllo interno della con-formità/adeguatezza dei gesti di ogni lavoratore (tramitemacchine e/o persone incaricate dell’ispezione); il mana-gement non accorda questa fiducia agli uffici di studio e

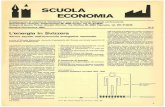

all’amministrazione, e cerca la performance attraverso ilcontrollo esterno dei risultati del lavoro; poco importanole procedure fin quando si ottiene ciò a cui si mira. C’è sìun’opposizione di paradigmi, ma questa porta su due piut-tosto che su una sola dimensione.Poiché se il liberalismo de-regolamenta, la burocrazia non si limita a regolare: essa regola-menta. Questo è diverso. Regolamentare significa formula-re in anticipo ciò che bisognerà fare per lavorare bene.Signi-fica emanare delle regole,delle norme,una prassi da segui-re che forse non porterà sempre alla riuscita, ma che pro-tegge il lavoratore fintanto che egli agisce conformementeai regolamenti. Si può controllare a posteriori, confrontan-do il plusvalore che producono due docenti,due sedi scola-stiche o due sistemi scolastici: anche ciò è una regolazione,e abusarne può provocare una dequalificazione, ma è difatto un altro modo di aggiustamento/adattamento. In tota-le, può esserci presenza o assenza dei due livelli di control-lo. E se due logiche come queste possono essere presenti oassenti, ne risultano ben quattro combinazioni.Rappresentiamo le cose con l’aiuto di due assi ortogonali(cfr. figura a pag. 8). Sulle ascisse, la regolazione attraversogli input (leggi, programmi, metodi, manuali, diplomi e sa-lari dei docenti, ecc.): in un estremo essa è assente, nell’al-tro, è presente; tra i due, è più o meno operante. Sulle ordi-nate, la regolazione attraverso gli output (risultato degli al-lievi, soddisfazione dei genitori, graduatorie dei paesi e de-gli istituti, ecc.): anch’essa alcune volte si manifesta, altreno,e può soprattutto variare in modo continuo entro i valo-ri -1 e +1. L’incrocio dei due assi disegna quattro quadrantidove noi ritroviamo gli ideali-tipo evocati fin qui, ma doveemerge anche un modo diverso di pensare: dapprima perla loro combinazione, in seguito per la loro evoluzione.• Il modello burocratico (quadrante iv) regola mediante ciò

che entra nel sistema piuttosto che attraverso ciò che neesce. Si caratterizza per le procedure formali, imperso-nali, identiche per tutti e dalle quali si presume debbascaturire un’azione collettiva appropriata. Il controllo èprincipalmente interno: garantisce che il lavoro realesia conforme al lavoro prescritto. In casi estremi finisceper controllare, non tanto per migliorare l’attività quan-to per controllare tout court (si pensi, a questo proposi-to, a Kafka).

• Il modello manageriale (quadrante ii) si situa nel quadran-te opposto. Orizzontalmente esso deregolamenta ciòche era regolamentato: è più importante agire in mododa soddisfare il cliente e battere la concorrenza, piutto-sto che applicare correttamente le regole.Viene valoriz-zato il successo, non l’ortodossia. Il controllo non scom-pare, ma cresce sull’asse verticale. Diventa esterno, mi-sura i risultati nonché lo scarto rispetto agli obiettivi, tra-endone delle conclusioni ai fini della normalizzazione.Se delle pratiche sono giudicate efficaci, le si impone o lesi incoraggia con degli incentivi. Altrimenti, esse vengo-no penalizzate, si chiede il loro abbandono oppure si li-cenziano gli impiegati dichiarati incompetenti. Nei casiestremi, l’ossessione per il rendimento prende il postodella ragione (si pensi al film “Tempi Moderni”).

Foto TiPress/C.R.

Scuola 299.indd 7 23/08/10 10.10

8

L’evoluzione del mestiere del docente: quattromodelli

Regolazione attraversogli output

ManagerialePerformance

e controllo esternoii

ProfessionaleDeliberazione

e controllo mistoi

Regolazioneattraversogli inputiii

EroicoIspirazione

e autocontrollo

ivBurocraticoProcedure

e controllo interno

Supponiamo adesso che si sopprima d’un solo colpo qual-siasi controllo interno e qualsiasi controllo esterno. Am-mettiamo che possiamo tutti sognare di un tale mondo,so-prattutto quando siamo potenzialmente dalla parte deicontrollati… Per evitare di limitare le iniziative dei docenti,si accorda loro una “libertà pedagogica”, richiedendo com-petenza e integrità professionali.E,per proteggerli dall’an-sia e dal mercantilismo diffusi, si rinuncia all’idea di quan-tificare i saperi appresi dai loro allievi e la parte di questisaperi risultante dal lavoro dei docenti. Poco importano gliinput, poco importano gli output, tutto è regolare dal mo-mento che il maestro è tenuto a sapere che cosa è bene peri suoi allievi (si può mettere in dubbio la sua scienza?) e aprendere le giuste decisioni in base alle contingenze (sipuò dubitare della sua coscienza?). Chiamo questo model-lo eroico (quadrante iii), perché si incarna nella figura delmaestro carismatico che fa – solo contro tutti (contro la ge-rarchia, contro gli allievi, contro i genitori, contro la socie-tà, contro la ricerca, contro i suoi colleghi, ecc.) – ciò che èbene, seguendo più l’ispirazione che le norme, non avendobisogno di nessun controllo poiché si controlla da sé, igno-rando le tradizioni e le innovazioni. Non cito esempi per-ché la letteratura e il cinema romantico hanno trattato inabbondanza tale figura – l’ossimoro – del superuomo ordi-nario.Questa figura è poco tematizzata nella ricerca in educazio-ne, forse perché nega qualsiasi interesse pratico ai saperipedagogici.È importante notare che l’assenza di mercanti-lismo (management) e di conformismo (burocrazia) erigeil maestro eroico ad una specie di artista dell’insegnamen-to: ben troppo occupato a dare luogo a un happening per-manente per preoccuparsi di cose talmente banali come laricerca di ciò che è comodo o il rispetto delle convenienze.Questo artista – anche e soprattutto se è mal pagato – non èun proletario. Che egli venda o no i suoi quadri, è dalla sualiberta di creare – di non essere condizionato – che trae il

I docenti e i quadri di riferimento per lecompetenze: è possibile conciliare lo sviluppodella professione e la tutela dei docenti?

suo orgoglio.Questa figura del terzo tipo è importante,per-ché coloro che sono rimasti delusi dalla burocrazia, dalmanagement e dalle loro contraddizioni hanno spesso lanostalgia di un’età dell’oro in cui i docenti avrebbero inse-gnato in un mondo privo di ostacoli, senza che a nessunovenisse l’idea di sorvegliarli. Che questa età dell’oro siaesistita veramente o no è oggetto di dibattiti ricorrenti, mala questione non è questa: il problema è piuttosto saperese si può sfuggire al doppio controllo proveniente dal bassoo dall’alto. Dal basso, vale a dire sognando un maestro on-nipotente, che definisce ed esamina da solo la validità delsuo lavoro. Dall’alto, vale a dire attribuendo a ogni control-lo il compito di moderare gli altri, facendo dunque in modoche le norme del lavoro verifichino i loro effetti e gli effettidel lavoro verifichino le sue norme. In questo modello pro-fessionale (quadrante i), non si sceglie più tra input e output:si stabilisce che i due di fatto sono presenti; anche per unmedico sarebbe irragionevole reinventare la medicina perconto suo oppure prescrivere dei trattamenti standardiz-zati a pazienti con mali differenti: perché i docenti dovreb-bero scegliere tra la presa a carico dei bisogni dei loro allie-vi e i saperi accumulati dai loro predecessori? Le due cosepossono combinarsi e potenziarsi a vicenda.

Foto TiPress/F.A.

Scuola 299.indd 8 23/08/10 10.10

9

Il quadro di riferimento: un riferimento per eattraverso i professionisti

Ecco un’ulteriore complicazione: la scuola deve senza dub-bio prendersi cura di tutti coloro che vi lavorano: di quelliche insegnano e di quelli che imparano. Come sostenere illavoro dei docenti per far sì che esso sostenga a sua voltaquello degli allievi? Le procedure burocratiche proteggono ifunzionari, ma nell’era della pedagogia differenziata “svol-gere il programma”e “fare il proprio lavoro”non sono equi-valenti. La valutazione dell’effetto-docente, dell’effetto-istituto o dell’effetto-sistema può apportare degli elementiesterni di apprezzamento, ma come “ménager en manage-ant” (gestire con il management) se le cifre non si riferisco-no a dei valori condivisi all’interno dell’istituzione? È pernon dover scegliere tra un “impossibile obbligo di risultati”e uno “sterile obbligo di procedura” che Perrenoud (1996)propone di sostituirli con quello che lui chiama l’“obbligo dicompetenza”. La competenza non assicura il successo, malotta contro l’insuccesso. Essa non si riduce alle regole, mainterroga le norme. Pone una cosa – agire con correttezza –di fronte all’altra – definire la giustizia. Ed è camminandosu queste due gambe che si sviluppano le professioni: quel-la di un corpus di saperi condivisi che permette di giudicareciò che produce effettivamente taluno o talaltro modo di la-vorare; quella di un codice di deontologia che ricollega ognieffetto rilevato ad un’etica, fissando collettivamente ciòche bisogna o meno valorizzare.Per Lessard (2009, pp. 135 ss.) il mestiere di docente potràsvilupparsi in modo duraturo soltanto a condizione di pro-fessionalizzarsi, e una professione non sceglie tra un idea-le – per quanto sia eroico – e la relativa messa alla prova deifatti: essa combina le due cose in un quadro di riferimentoper le competenze fondato sia da una parte sul lavoro realee il lavoro prescritto, sia dall’altra su quello che la praticapuò e su ciò che da essa ci si aspetta tenuto conto di tale real-tà. Un quadro di riferimento di questo genere non deve es-sere né troppo vago, per non lasciare che ogni persona siaffidi solo alla sua genialità (controllo esterno, manage-ment tramite gli output), né troppo dettagliato, per non in-tralciare le sue iniziative e la sua comprensione delle si-tuazioni (controllo interno, input burocratici). Lessard de-termina quattro caratteristiche di un tale strumento, chequi di seguito vengono brevemente commentate:1. Il quadro di riferimento presenta un’architettura esplici-

ta della professionalità docente. Ha il doppio merito difissare un quadro dal quale nessuno deve allontanarsi,ma che si può anche – proprio perché è stato redatto –discutere.

2. Formula le competenze fondamentali del mestiere te-nendo conto degli insiemi di situazioni che un professio-nista può incontrare. Queste situazioni non devono es-sere né troppo generali, né troppo puntuali se si voglio-no preparare veramente i docenti.

3. Il quadro di riferimento richiede un’analisi dello scolla-mento tra lavoro reale e lavoro prescritto lungo il percorsodella formazione iniziale e continua dei docenti.Quest’analisi può soltanto avere luogo se le norme ven-gono discusse e se gli effetti del lavoro vengono valutati.

4. Tutto questo processo postula dunque l’esistenza di sa-

peri professionali da stabilire, da conservare e da rinno-vare collettivamente. Questi saperi sono a metà stradatra le esperienze del territorio e la ricerca scientifica,dove si stimolano reciprocamente.

Non è facile mantenere l’equilibrio, poiché ogni quadro diriferimento può molto velocemente diventare quello chedovrebbe a priori evitare: lo strumento di una regolazionetecnocratica dove il docente non deve fare altro che ese-guire dei comportamenti standardizzati (le “buone prati-che”); o l’alibi di un’istituzione che respingerà ogni richie-sta di inquadramento normativo con la motivazione cheun professionista degno di questo nome può fare a menodella supervisione da parte di un potere onnipresente(l’“autonomia professionale”).Il problema dell’inizio non è stato risolto, ma almeno è sta-to posto in modo franco e permette di individuare i doppidiscorsi, in cima come in fondo all’organigramma. È moltoambizioso? Sì, certamente. È inutile? Spero di avere mo-strato di no. Se i professionisti dell’educazione – docenti,quadri, ricercatori, formatori – non definiscono tra di lorociò che è e ciò che deve diventare il loro lavoro,questo verràdefinito dall’esterno, da un potere politico e/o economico dicui possono non interessarsi, ma che in compenso si inte-resserà a loro. Forse li tratterà male. Forse li coccolerà. Macome potrebbe emanciparli senza il loro coinvolgimento?Per concludere credo che non si debba tanto preoccuparsio rallegrarsi dell’apparizione di quadri di riferimento, maoccorra piuttosto chiedersi chi li redige, li valida, se ne ser-ve,e per quali usi in verità.Più si individualizza ogni opera-zione, meno si coinvolgeranno tutti i professionisti dellascuola, docenti e ricercatori compresi, più il carico dellacompetenza peserà sulle singole persone, e più si rischie-rà di alimentare due miti simmetrici: da una parte quellodel docente onnipotente e dall’altra quello del suo isola-mento necessario. Ho provato a mostrare che una via d’u-scita interessante si trova piuttosto verso l’alto: in un usoponderato, regolare, sdrammatizzato, di strumenti chedevono servire a riunire gli insegnanti così come a proteg-gerli in quanto persone, a rinforzare la loro professionecosì come a incitarli a interrogarsi, senza vergogna nécompiacenza, sui risultati della loro azione. Come mini-mo bisognerebbe senz’altro coinvolgere i docenti nella co-struzione di quello che si vuole fare per il loro bene. Maquesta è un’altra storia.

(Testo tradotto e rielaborato da Brigitte Jörimann Vancheri)

BibliografiaCavalli, A. (2000). Gli insegnanti nella scuola che cambia. Seconda indagine IARD sullecondizioni di vita e di lavoro nella scuola italiana. Bologna: Il Mulino.Lessard, C. (2009). Le référentiel de compétences, un levier de la professionnalisa-tion de la formation ou un effet de langage? In R. Etienne, M. Altet, C. Lessard, L.Paquay & Ph. Perrenoud (Ed.). L’Université peut-elle vraiment former les enseignants?Quelles tensions? Quelles modalités? Quelles conditions? (pp. 127-144). Bruxelles: DeBoeck.Perrenoud, Ph. (1996). L’évaluation des enseignants: entre une impossible obliga-tion de résultats et une stérile obligation de procédure. Éducateur, 10, 24-30.

* Docente presso l’Università di Ginevra,Facoltà di psicologia e di scienze dell’educazione

Scuola 299.indd 9 23/08/10 10.10

10

Il ruolo e la professionalizzazione deldocente sono temi all’ordine del gior-no che vengono discussi sia in conte-sti deputati a queste riflessioni, sia inambiti molto meno formali quali lecene di famiglia, gli incontri di genito-ri al caffé, fuori dalla scuola mentre siaspettano i figli, eccetera. Per questomotivo prima di riflettere sul signifi-cato della professionalizzazione deldocente abbiamo ritenuto interessan-te approfittare di una “indagine” pro-posta ad una quarantina di genitori eallievi di quinta elementare da un do-cente dell’Istituto scolastico di Soren-go (A. Battaini) che ci dà l’occasione diproporre alcune riflessioni legate alleaspettative dei genitori intervistati.Qui di seguito riportiamo le conside-razioni più significative dei genitoricon le nostre riflessioni sui temi cheemergono.Viene ribadito il ruolo centrale dellafamiglia, che secondo i genitori rima-ne la principale agenzia educativa: «ilruolo educativo deve rimanere nellemani della famiglia»; «al maestro ilcompito di “consolidare le regole”, disviluppare nei bambini la capacità di

stare in gruppo, di darsi e rispettaredelle regole»; «al maestro il compitoprioritario di trasmettere passioneper le cose, stimolare la curiosità in-tellettuale, il piacere della conoscen-za, la capacità nel bambino di impara-re autonomamente, di saper organiz-zare lo studio».È interessante rilevare il riferimentoalla passione di chi insegna e di chi im-para, d’altronde anche Dante definivalo studio «l’applicazione dell’animoinnamorato» e Tommaso D’Aquino«l’appassionata applicazione dellamente». Questo richiamo alla passio-ne sembra essere uno degli elementicentrali della relazione allievo-docen-te anche dal punto di vista dei genitori.Sempre nell’indagine, i genitori, inmodo molto intuitivo, fanno riferi-mento all’importanza del «piacere al-lo studio» e «al compito di preparare ilbambino alla vita», di «insegnare ilsenso di responsabilità e di sacrificioattraverso anche il lavoro personale acasa» nonché di «stimolare la curiositàe la voglia dei bambini di conoscere».Secondo alcuni «il docente deve infon-dere autostima, fiducia in se stessi, se-renità, comprensione e rispetto versol’altro. Si sottolinea «lo stare bene con

se stessi, in contrapposizione a emar-ginazione, tensioni, preoccupazioni eisolamento».I genitori chiedono «dialogo, parteci-pazione attiva, una costante tensioneverso l’apprendimento (livellare nonverso il basso ma verso l’alto) e unabuona relazione in classe con l’adultoe i compagni».Mauro Baranzini (2007) fa notare co-me sia «necessaria la messa in atto distrategie per favorire i rapporti inter-personali tra scuola e famiglia, inun’ottica di dialogo, cooperazione,partenariato educativo tra scuola e fa-miglia con responsabilità differentiche si completano a vicenda. […] Larelazione attiva considera la famigliacome una risorsa/partner e rendepossibile un coinvolgimento e unapartecipazione reale al progetto for-mativo del figlio».Il docente deve avere buone capacitàdidattiche per stimolare nel bambinoil desiderio di apprendere,di spingersioltre la soglia del ragionamento e del-la conoscenza, deve essere in grado dimotivare i suoi allievi senza caderein semplificazioni e banalizzazioni.Dobbiamo chiederci come continuarea fare scuola senza sacrificare la qua-lità dell’insegnamento, senza ripiega-re sul facile, senza cedere alla tenta-zione di una “scuola-intrattenimen-to” ma anche senza produrre emargi-nazione (cfr.Annamaria Gélil, 2010).Questi riferimenti permettono di sof-fermasi sulle importanti attese chebambini, famiglie, autorità e societàriversano sulla scuola e quindi sull’in-segnante.Una scuola che sotto l’attenta osser-vazione della società intera deve con-frontarsi con una crescente comples-sità, dove anche le relazioni tra il si-stema formativo e il mondo del lavorostanno rapidamente evolvendo. Ognipersona si trova nella necessità di ri-organizzare e reinventare i propri sa-peri, le proprie competenze e persinoil proprio lavoro; le tecniche e le com-petenze diventano obsolete nel volge-re di pochi anni. Proprio per questomotivo l’obiettivo della scuola nonpuò essere quello di inseguire lo svi-luppo delle singole tecniche e compe-tenze, bensì quello di formare ognipersona sul piano cognitivo e cultura-le, affinché possa affrontare positiva-mente l’incertezza e la mutevolezza

degli scenari sociali e professionalipresenti e futuri.Il docente non può più limitarsi ad es-sere un trasmettitore di nozioni, devedivenire professionista dotato di unasolida preparazione specifica e diun’elevata autonomia progettualeoperativa.Il ruolo del docente rimane comunqueuno dei più difficili da definire, inquanto si tratta di una professioneche richiede un insieme di capacità ecompetenze che spesso non possonoessere raccontate e descritte o inse-gnate nel loro insieme. Insegnare nonsi riduce alle sole conoscenze discipli-nari o competenze pedagogiche ben-ché importanti. Insegnare esige lamessa in atto di competenze semprepiù esperte e complementari perchénon si deve credere che basti insegna-re perché gli allievi apprendano (cfr.Philippe Perrenoud, 2010). In una re-cente pubblicazione (Bucheton, 2009)sembrano essere quattro «les goûtsqui encadrent le métier d’enseignant:le goût du jeu, le goût des autres, legoût des mots et le goût du silence».La professione del docente e il suoruolo lo pongono costantemente difronte a vincoli che non devono esseretrascurati, ma che non possono nep-pure essere sciolti completamente. Il«doppio vincolo» (Bateson, 1972) concui si trovavano confrontati i docentifino ad alcuni anni fa riguardava inparticolar modo la difficoltà di farcoincidere i programmi scolastici coni diversi bisogni dei bambini, con le lo-ro diverse capacità di apprendimento,cercando per quanto possibile di adat-tare le contemporanee teorie pedago-giche sulla diversificazione degli ap-prendimenti, sul rispetto dei ritmi deibambini e sull’importanza della so-cializzazione nell’apprendimento (L.Vygotsky; J. Bruner). Negli ultimi tem-pi il «doppio vincolo» ha assunto piùdimensioni: infatti, il docente si trovaconfrontato con una nuova realtàcomposta di un pluralismo culturale,di un cosmopolitismo e di una crisid’appartenenza in cui i saperi e le cer-tezze scientifiche appaiono fluidi e incontinuo cambiamento. Con lo svi-luppo delle nuove tecnologie si vannomodificando anche gli stili cognitivi ele modalità d’apprendimento. Questonon può che creare una molteplicitàed eterogeneità d’attese, spesso con-

Identità professionale del docente:un percorso in salita

di Elena Mock* e Leonia Menegalli**

Come si può conoscere se stessi?Non mai attraverso la contemplazione,

bensì attraverso l’azione.(Goethe)

Scuola 299.indd 10 23/08/10 10.10

11

traddittorie, come si può ben osserva-re nell’indagine ai genitori. E se è veroche la scuola non può essere molto di-versa dalla società che la genera, unasocietà povera di valori e carente dileaders propositivi ha inevitabilmen-te una scuola con pochi valori di riferi-mento e spesso anche disorientata.Non sorprende che tutto questo ciconduca ad una scarsa condivisionedi valori, finalità, stili educativi, maanche ad uno sforzo nel comprenderee gestire la complessità in continuomutamento.La scuola come istituzione, organiz-zazione e comunità sembra lo spazioin cui ancora si può mettere in linea ilcorpo e la mente continuando a co-struire il processo di insegnamento/apprendimento in forma sequenziale,riproducibile, standardizzato, svilup-pando una cultura interna come in-sieme di valori, regole, conoscenze ecomportamenti nonché consolidan-do pratiche didattiche e sistemi di va-lutazione degli studenti.Per continuare a costruire l’importan-te processo di insegnamento/appren-dimento si richiede all’insegnante diessere consapevole della complessitàin cui agisce e di assumere un ruolo

professionale molto socializzato, in-tendendo con ciò che sia un professio-nista collocato dentro un’istituzione eche ne consideri la dimensione rego-lativa e normativa, che si collochinell’organizzazione scuola intesa co-me dimensione gestionale e decisio-nale, che si posizioni in un atteggia-mento dialogico e negoziale, intesocome dimensione comunicativa.Si chiede sempre più all’insegnante diessere un professionista riflessivo(Schön, 1993) che sappia scegliere, de-cidere, comunicare e quindi agire nel-la complessità tra vincoli e condizio-ni, rischi e conflitti.Alcune ricerche americane (Tullio DeMauro, 2008) riconoscono che il mae-stro ha grande influenza sul livello diapprendimento dei suoi allievi: infattiquanto più egli è preparato ed è in gra-do di fissare obiettivi alti per i suoi al-lievi, rivedere costantemente le suestrategie operando in modo riflessivo,coinvolgere gli studenti e le famiglienel processo di insegnamento, pro-grammare nel dettaglio i percorsi chepermettono a tutti gli allievi di rag-giungere i propri obiettivi, tanto piùsaranno migliori i risultati dei suoi al-lievi.

Nonostante ciò è importante eviden-ziare come la qualità delle risorse cheil docente può mettere in atto non di-pendano solo ed esclusivamente dallesue forze: le sue risorse per assumereuna vera importanza devono esseresostenute da una direzione funziona-le che presenti una buona leadershipe dalla capacità diffusa negli istituti dilavorare per progetto e in team, cosìda creare confronto fra l’operato deisingoli.Più il docente sviluppa un sen-timento di appartenenza all’istitutoper cui lavora e meglio investirà le sueenergie nella professione.«Nella visione delle competenze ri-chieste, l’insegnante è consideratocome uno specialista dell’interventoeducativo che ha come scopo la riusci-ta dei suoi allievi : deve per questo es-sere formato ai processi d’insegna-mento/apprendimento che contribui-scono in maniera significata alla riu-scita educativa di tutti gli allievi.Tutto ciò non può avvenire senza chevi sia una evoluzione delle norme edella cultura professionale: dei diri-genti scolastici, dell’amministrazionee degli insegnanti in modo che la re-sponsabilità dello sviluppo professio-nale e una pratica riflessiva condivisadivengano degli ingredienti correntidel mestiere» (Lessard & Meirieu,2004, pp. 308-309).

* Ispettrice delle scuole comunali** Aggiunta dell’Ufficio

delle scuole comunali

BibliografiaM.Baranzini (2007), Rapporto 2007 – Identità professio-nale del docente.A. Gélil (2010), Scuola che cambia. Quale figura profes-sionale per il docente, in Risveglio 2.P. Perrenoud (2010), Le côntrole, un sujet qui dérange, inEducateur, no.5, 2010.P. Bucheton (2009), L’agir enseignant, Octarès Toulou-se.G. Bateson (1972), Verso un’ecologia della mente,Adelphi.L.Vygotsky (2006), Psicologia pedagogica – Attenzione,memoria e pensiero, Erikson.J. Bruner (1997), La cultura dell’educazione. Nuovi oriz-zonti per la scuola, Feltrinelli.Z. Bauman (2002), Modernità liquida, Roma – Bari, Edi-tori, Laterza.D.A. Schön (1993), Il professionista riflessivo, Dedalo.T. De Mauro (2008), Eccolo il bravo maestro, in Interna-zionale.Lessard & Meirieu (2004), L’obligation de résultats enéducation. Québec: PUL et Paris: De Boeck.

Foto TiPress/F.A.

Scuola 299.indd 11 23/08/10 10.10

12

Difficoltà di lettura?Un’indagine svolta nelle scuole primarie della Svizzera italiana

In queste pagine è presentata la sinte-si di una ricerca condotta nelle scuoleelementari della Svizzera italiana e fi-nanziata dal Fondo Nazionale Svizze-ro per la Ricerca Scientifica (FNS Do-Research). Il progetto, iniziato nell’au-tunno 2007 e terminato alla fine del2009, ha affrontato un duplice compi-to: conoscere le rappresentazioni e ivissuti degli insegnanti di scuola pri-maria ed effettuare un rilevamentodelle difficoltà di lettura degli allievi,allo scopo di quantificare la proble-matica.Due ragioni hanno pure incentivatogli autori del presente studio ad ap-profondire la questione.L’indagine «Quale continuità per l’ag-giornamento di italiano nella scuolaprimaria?» (Canevascini eAttar,2005),volta a raccogliere «i bisogni, i nuoviinteressi, le richieste dei docenti inmerito alla loro formazione continua,soprattutto nell’ambito dell’italiano»,ha fatto emergere tra i bisogni forma-tivi la tematica della progettazione diinterventi o percorsi didattici per af-frontare le difficoltà di apprendimen-to in ambito linguistico. Un’altra mo-tivazione alla base di questo lavoroderiva dal fatto che a livello nazionalee nella Svizzera italiana non esistonoun protocollo diagnostico e delle lineeguida per l’aiuto di allievi con difficol-tà significative di lettura, come in al-cuni paesi tra i quali l’Italia (Consen-sus Conference, 2007).Per i docenti di scuola primaria l’inse-gnamento della letto-scrittura è consi-derato una delle prime sfide, è uno de-gli aspetti che caratterizzano la loroprofessione. Il problema nasce quandoun bambino non impara come gli altri.Alcuni insegnanti affermano di trovar-si in difficoltà di fronte alla natura del-le disabilità e agli effetti che questehanno sul percorso di apprendimento.In assenza di conoscenze e pratiche diidentificazione del disturbo, ci si inter-roga sull’impegno dell’allievo, sullecondizioni familiari, facendo talvoltadelle ipotesi poco pertinenti; vengonosegnalati disinteresse, rifiuto, scarsoimpegno e problemi di comportamen-to in classe da parte del bambino o pro-blemi di tipo relazionale. Mancando leconoscenze in merito a un fenomenonon si può ipotizzare che questo esista:infatti, la prima causa degli errori chesi fanno con un bambino che presenta

di Fabio Leoni* e Feliciana Tocchetto**

un disturbo specifico dell’apprendi-mento è la misconoscenza del distur-bo stesso.

Quadro teoricoCome rileva Jocelyne Giasson (2004),la ricerca concernente i lettori in diffi-coltà ha subito delle profonde trasfor-mazioni, rilanciando la discussione epromuovendo nuove piste di lavorocon la volontà di coinvolgere gli inse-gnanti e i ricercatori, sia dell’ambitodell’educazione che dell’ambito neu-ropsicologico e medico, nella rifles-sione sulle ricerche e nella realizza-zione di interventi fondati sui risultatiche ne scaturiscono.Interessanti sono gli apporti di Celliere Lavallée (2004, p. 5): «en l’occurence,une explication génétique transférée dansun autre espace, celui de la pédagogie,pro-duit un discours critique sur les pratiquesactuelles des enseignants et substitue despropositions qui, elles-mêmes, renvoient àd’autres choix pédagogiques eux aussiprédéterminés».La lettura è un processo di costruzio-ne di significato multiforme di tipolinguistico-concettuale, culturale esociale. È un percorso caratterizzatodal passaggio dalla cultura orale aquella scritta. Il bambino per accedereal codice scritto è chiamato ad appro-priarsi di abilità di decodifica e diesplorazione dei testi utilizzando leproprie conoscenze di parole, e abilitàculturali più in generale. Con i neces-sari automatismi di lettura, il vocabo-lario di base permette il riconosci-mento di parole senza bisogno di ana-lisi.Nei modelli proposti dalla letteraturascientifica si considera l’atto di lettu-ra come un processo di attribuzione disignificato a dei segni grafici, basatosulle informazioni provenienti da duedirezioni: dall’alto al basso (top-down:importanza dell’anticipazione comestrategia di lettura),e dal basso all’alto(bottom-up: importanza del tratta-mento fonologico dello stimolo visi-vo). I diversi approcci sono l’espres-sione dell’una, dell’altra o di entram-be le direzioni.L’italiano è una lingua con un’ortogra-fia trasparente che facilita la lettura,dove un suono corrisponde quasisempre a un segno, differentementedall’inglese o dal francese, che sonolingue molto più complesse da un

punto di vista fonologico. Come si av-vicina naturalmente il bambino allalettura in lingua italiana? Quale è ilsuo percorso spontaneo? Gli studicondotti da diversi autori (Martini,1995; Frith et al., 1985; Stella, 1996;Tressoldi, 1996; Paulesu et al., 2001)hanno avvalorato le ipotesi che rico-noscono l’affermarsi di un passaggioda una lettura indiretta a carattere fo-nologico a una lettura diretta di tipolessicale, una volta consolidati quegliautomatismi acquisiti con le primeesperienze di lettura prevalentemen-te decifratoria.Le ricerche sugli interventi con i letto-ri in difficoltà si chinano su moltepliciproblematiche presentate dagli allie-vi. Questa considerazione ha condot-to a evidenziare l’esistenza di profilidifferenti, sui quali risulta importantecaratterizzare gli interventi. Dalla let-teratura emergono tre tipologie diprofili (Giasson, 2004).1. Bambini con difficoltà di accesso alla

lingua scritta: allievi che non hannopotuto familiarizzarsi con il codicescritto all’entrata nel mondo sco-lastico e non riescono a capire a co-sa serve la lettura e cosa si debbafare per poter leggere.

2. Lettori che non riescono a seguire il rit-mo della classe: allievi che presenta-no delle difficoltà di comprensionedovute a molteplici fattori, comepovertà di vocabolario o mancatapadronanza di strategie di com-prensione.

3. Lettori che presentano persistenti dif-ficoltà di lettura: allievi che, seppurcon un insegnamento di qualità ela presenza di stimoli, presentanodifficoltà di letto-scrittura nel cor-so del loro percorso di apprendi-mento. Le loro abilità di letturapermangono insoddisfacenti e so-no bloccati allo stadio della deci-frazione della parola.

Pur non tralasciando i primi due am-biti, per questa ricerca ci si è concen-trati sul terzo gruppo con difficoltàdefinite come disturbi specificidell’apprendimento della letto-scrit-tura. Questo gruppo concerne queibambini, che pur non presentandomalattie neurologiche o psichiatriche,ritardi mentali, gravi problemi socialio ambientali, presentano importantidifficoltà nell’apprendimento di let-tura e/o scrittura.

Scuola 299.indd 12 23/08/10 10.10

13

Risultati inerenti allerappresentazioni e ai vissutidegli insegnantiA 400 insegnanti è stato sottoposto unquestionario sulle difficoltà di ap-prendimento della lettura con lo sco-po di rilevare le loro rappresentazioni.I temi affrontati nel questionario sonostati i seguenti:– le difficoltà di lettura;– le cause dei disturbi specifici

dell’apprendimento (DSA);– le immagini dell’allievo con DSA;– le fonti di informazione-formazio-

ne;– le strategie e gli strumenti didattici;– la definizione di dislessia.Il tasso di risposta al questionario si èsituato al 58,7%, con un risultato su-periore alle aspettative iniziali. Suc-cessivamente sono pure stati intervi-stati nove docenti.Secondo il 99,6% dei docenti che han-no risposto, le difficoltà di lettura so-no importanti o molto importantinell’apprendimento generale degli al-lievi, e più del 50% degli insegnanti in-dividua gli elementi significativi nelledifficoltà di lettura. Un’elevata per-centuale, viceversa, evidenzia ele-menti meno significativi. Questo po-trebbe essere una ragione per cui avolte non viene affrontato il reale pro-blema della difficoltà di lettura.Il fatto che elementi significativi perl’individuazione di difficoltà di letturanon vengano evidenziati potrebbe es-sere dovuto all’incertezza che i docen-ti mostrano sul tema. Infatti, una buo-na percentuale non ha saputo espri-mere opinioni in merito a diversi ele-menti, come ad esempio la sillabazio-ne delle parole (31,4%) o gli errori fo-nologici (14,8%).

L’approccio alla letto-scritturaIl 71% dei docenti che ha risposto alquestionario concorda che il tipo diapproccio alla lettura utilizzato du-rante la prima fase di accesso al codi-ce può rendere più o meno evidenti ledifficoltà; bisogna precisare che ciònon significa che sia l’approccio a cre-are le difficoltà,ma esso può contribu-ire ad accentuarle o meno.I nove insegnanti successivamenteintervistati segnalano tutti l’impor-tanza di adattare gli approcci alle mo-dalità di apprendimento del bambino,

specialmente quando si tratta di bam-bini che mostrano delle difficoltà, sce-gliendo un approccio globale interat-tivo, sillabico o misto. Un docente citapure l’approccio alfabetico per i bam-bini in difficoltà.I docenti intervistati, anche quelli chedichiarano di essere favorevoli all’ap-proccio interattivo, nella descrizionedei fatti dimostrano di applicare unapproccio misto. Essi affermano che èimportante lavorare a livello di “lette-ra” e di “parola”, in particolare con ibambini che presentano difficoltà, at-traverso la ricerca di strategie didatti-che più “tecniche” (SID) o “meccani-che” (VT), ossia mettendo in atto unapproccio di tipo sillabico o alfabetico.Tutti i docenti intervistati si esprimo-no sull’importanza di attività a carat-tere fonologico e metafonologico. Ri-mangono diverse le posizioni sul mo-mento opportuno per la loro introdu-zione, benché tutti i docenti la preve-dano entro l’inizio della prima ele-mentare, differentemente da quantosuggeriva Monighetti (1994), il qualeaffermava che «si impara a segmenta-re solo imparando a leggere» (p. 42) enon con attività mirate. «Secondo me èimportantissimo [anticipare le attivitàfonologiche]. Io mi sono ritrovata a do-verlo fare ancora in prima e, secondo me,sono cose che si potrebbero già apprendereall’ultimo anno di scuola dell’infanzia,[…]» (RQ).

Disturbi specificidell’apprendimentoIl questionario ha pure toccato le causedeidisturbispecificidell’apprendimen-to(DSA):per il56,6%deidocenti lecausenon sono chiare. L’immagine dell’allie-vo con DSA è quella di un alunno pocobrillantesulpianocognitivoedemotivo.Su una lista di 42 aggettivi (20 positivi e22 negativi), le scelte dei docenti sonoorientate soprattutto su aggettivi a ca-ratterizzazione negativa (cfr. figura 1).

La dislessia: strumenti, strategieper migliorare il successoscolastico e lavoro in retePer gli intervistati, una maggiore co-noscenza della tematica li agevole-rebbe nell’individuazione di indicato-ri di possibili disturbi e permetterebbeloro di intervenire più tempestiva-mente sia sul fronte del lavoro in rete,che nella loro pratica didattica: «[...] senon li aiuti e non intervieni tempestiva-mente diventa veramente un problemache trascini ancora in quinta e poi [...]»(IM). Questo pensiero si riscontra an-che nella letteratura, infatti secondoStella «la prima vera causa degli erroriche si fanno con i bambini dislessici èl’ignoranza del problema. Le informa-zioni scientifiche sulla dislessia sonoil primo passo perché agli insegnantipossa venire il sospetto che un bambi-no che non impara a leggere possaavere una disabilità specifica» (Stella,

non motivato

facilmente distr

aibilefragile

discontinuo

imprecisoinsicu

ro

disorganizzato

ansioso

introverso

disinteressa

toapatico

0

250

200

150

100

50

Figura 1: Immagine dell’alunno con disturbi specificidell’apprendimento (DSA)

Scuola 299.indd 13 23/08/10 10.10

14

Difficoltà di lettura?Un’indagine svolta nelle scuole primarie della Svizzera italiana

2004, p.70). I docenti interpellati tra-mite le interviste evidenziano l’im-portanza del lavoro in rete tra docenti,operatori di sostegno e famiglie; se-gnalano comunque dei problemi nellacollaborazione con gli specialisti, perquanto riguarda l’uso di un linguaggiocomune e la definizione di dislessia .Anche la famiglia ha un ruolo impor-tante nell’accompagnamento di unbambino al quale viene riconosciutauna dislessia. Secondo i docenti inter-vistati è necessario investire del tem-po nella collaborazione con la fami-glia: «Ci vorrà un grosso impegno, ungrosso da fare e poi una famiglia che ti se-gue, perché secondo me la famiglia , per unbambino, è molto importante. […]» (RQ).

Risultati inerenti alle prove congli allieviSi è analizzata la diffusione della pro-blematica su un campione iniziale di824 allievi, composto da 418 soggetti diterza elementare e 406 di quinta classe.Per escludere l’ipotesi di difficoltà dilettura dovute a una serie di altre ra-gioni, sono stati indagati altri diversifattori generatori di difficoltà, quali:italiano lingua II, problemi di udito, divista, ritardo cognitivo, …Gruppo di controllo e bambini con ri-sultati inferiori alla norma nella lettu-ra di brani e non esclusi hanno svoltoaltre prove di secondo livello (Sartori,Job e Tressoldi, 1995), unite ad alcuneprove fonologiche e metafonologiche.Considerate due deviazioni standardsotto la media per la velocità di letturae i valori al di sotto del 5° percentile perla correttezza di lettura, sono statequantificate le percentuali di allieviche si trovano al di sotto della sogliacritica per rapidità e/o correttezza.Nella tabella 1 sono riportate alcunepercentuali relative a diversi fattori di-scriminanti emersi.Osservando separatamente i risultatiottenuti dagli allievi di terza e di quin-ta elementare (cfr. figura 2), si eviden-ziano percentuali diverse con un in-cremento significativo del numero diallievi con difficoltà importanti inquinta elementare, aspetto che nonemerge nel gruppo di controllo.Quali le ragioni di questo incremento?Un’ipotesi plausibile potrebbe esse-re quella di una più difficoltosa espo-sizione al lessico scritto nel corso delsecondo ciclo SE, che conduce questi

allievi a un minor beneficio della sti-molazione. Anche allievi con difficol-tà intermedie non hanno potuto be-neficiare come altri dell’arricchimen-to lessicale dato dalla lettura (auto-generazione) e non hanno potuto ma-turare competenze sufficientemen-te elevate per una lettura scorrevole ecorretta.Questa considerazione sareb-be opportunamente dimostrabile so-lo con uno studio di tipo longitudinale,ma è suffragata da autori quali FrankRamus, che recentemente, nell’ambi-to dell’UNESCO World Dyslexia Forum2010 di Parigi, ha affermato che il bam-bino con dislessia, seppur lieve, leg-gendo quantitativamente meno e conun dispendio superiore di energie, senon può al più presto beneficiare diuna stimolazione per il deficit iniziale,più tardi svilupperà un ritardo accre-sciuto nelle competenze lessicali, nel-la fluidità e nella correttezza di lettura.Un’altra questione, degna di appro-fondimento di fronte a questi risultati,concerne l’influenza dell’autostimadel ragazzo giunto in quinta elemen-tare senza l’uso di particolari misurecompensative e dispensative di frontealla fatica della lettura.Anche il vissu-to dei docenti emerso attraverso le in-terviste riporta tale preoccupazione.Alcuni docenti hanno effettivamenteriscontrato una perdita di autostimada parte di alcuni allievi, segnalandol’importanza di dedicare loro più tem-po per meglio valorizzarli: «[…] e que-sto, naturalmente, fa perdere fiducia e in-teresse, […]» (GD); «il fatto che un bambi-

no fa fatica, sulla sua autostima ha un im-patto importante, trovo» (SID).

Conclusioni della ricercaLe risposte raccolte confermano l’im-portanza dell’incidenza delle difficoltàdi lettura nell’apprendimento. L’allie-vo con disturbi specifici dell’apprendi-mento è vissuto come un alunno nonparticolarmente brillante, sia sul pia-no cognitivo, che su quello “emotivo”.Nel contempo emerge una forte volon-tà di poter aiutare maggiormente que-sti allievi tramite un miglior lavoro inrete e lo sviluppo di buone pratiche.Il rilevamento nelle classi ha confer-mato le percentuali di difficoltà signi-ficative nella lettura attestate nellaSvizzera italiana al 4,37% (rapidità,correttezza, lettura di parole e non-parole; difficoltà in due parametri tra iquattro considerati) già rilevate da al-tri autori (3,5-4,5%) sul territorio ita-liano. Appare perciò utile lo sviluppodi un piano operativo e formativo re-lativo a questa problematica.Operativamente dalle intervisteemerge l’utilità di proporre delle lineeguida, delle raccomandazioni per ladiagnosi e la messa in atto di misurecompensative e dispensative atte asostenere gli allievi e ad aiutare gli in-segnanti nella loro missione profes-sionale. Focalizzando il discorso sulladislessia in particolare, emerge il di-sorientamento di alcuni docenti chehanno avuto in classe allievi dislessi-ci. Gli insegnanti conoscono alcuniaspetti della problematica, ma appa-

Tabella 1: Fattori discriminanti (%)

1 Rapidità nella lettura di parole: 36 allievi hanno una lettura lenta 4,37%2 Rapidità nella lettura di non-parole: 31 allievi hanno una lettura lenta 3,76%3 Rapidità nella lettura di parole e non-parole: 29 allievi hanno una

lettura lenta nelle due prove3,52%

4 Correttezza nella lettura di parole e non-parole: 14 allievi sonoimprecisi nelle due prove

1,70%

5 Rapidità e correttezza nella lettura di parole e non-parole:12 allievi sono lenti e imprecisi in tutto

1,46%

6 Rapidità e correttezza nella lettura di parole: 18 allievi sono lentie imprecisi

2,18%

7 Rapidità e correttezza nella lettura di non-parole: 16 allievi sonolenti e imprecisi

1,94%

8 Rapidità e correttezza nella lettura di parole e non-parole:36 allievi hanno difficoltà in due parametri tra i quattro considerati

4,37%

9 Rapidità nella lettura di parole, non-parole e del brano MT:28 allievi presentano difficoltà nelle tre prove

3,40%

Scuola 299.indd 14 23/08/10 10.10

15

iono insicuri nell’adozione di strate-gie appropriate e di eventuali misuredispensative. Emerge l’interesse perlo sviluppo di strumenti compensati-vi da adottare in classe e utili per tutti,soprattutto ora che sono facilmentedisponibili le nuove tecnologie (ICT). Idocenti sembrano essere concordisulla fondatezza di un insegnamentodifferenziato. Ma una differenziazio-ne senza misure particolareggiate ba-sate sulla conoscenza del problemanon riesce ad aiutare gli allievi con di-slessia. Gli intervistati sottolineanol’utilità di un riconoscimento precocedei segnali premonitori e un interven-to tempestivo al fine di aiutare l’allie-vo in difficoltà, evitando un possibilescadimento dell’autostima in relazio-ne alle proprie competenze cognitive.Per quel che concerne la formazione,un primo aspetto, emerso nelle inter-viste in modo inaspettatamente rile-vante, riguarda il tema dell’approccioadottato per l’insegnamento della let-tura e della scrittura. I docenti pur evi-denziando l’utilità di lavorare sullacomprensione, sul senso nella lettura,hanno espresso l’interesse per l’ap-profondimento di altri approcci di ba-se quali quelli alfabetici e sillabici, in-dividuandone le caratteristiche, alloscopo di sostenere gli allievi in diffi-coltà. Lavorando esclusivamente sulsenso, sovente, l’allievo in difficoltàtende ad adottare forme di anticipa-zione erronee. Appare utile rilanciarela questione dell’apprendimento del-la letto-scrittura, per meglio conosce-re i processi mentali implicati e sotto-stanti alle diverse fasi di apprendi-mento della lettura, con i diversi ap-procci e loro caratteristiche, in rela-zione al funzionamento mentale degliallievi, così da poter assumere la ne-cessaria flessibilità per favorire unadifferenziazione dell’insegnamento,evitando di generare ulteriori ostacoliagli allievi con difficoltà di lettura.Un ulteriore elemento riguarda la pre-venzione primaria e secondaria, conlo sviluppo di proposte per attività fo-nologiche e metafonologiche. Tutti idocenti del campione ne riconosconol’importanza, pur non qualificandolecome preventive, e sono del parereche esse vadano affrontate precoce-mente, già sin dalla scuola dell’infan-zia. Tesi avvalorata dalla letteratura,secondo cui «a partire dai 3-4 anni si