L841-03

-

Upload

tefan-nuica -

Category

Documents

-

view

213 -

download

0

Transcript of L841-03

-

7/25/2019 L841-03

1/13

GIRAUDO / Lex orandi e teologia dei sacramenti / PIO 2005-06 (L841) 13

Capitolo 3

LA FORMA MENTIS ORAZIONALE

COME HABITAT NATURALE DELLA TEOLOGIA SACRAMENTARIA

Siccome esiste una stretta affinit tra la tecnica delle costruzioni e la costruzione del discor-so, avviamo la nostra riflessione contrapponendo due serie di affermazioni. La prima: luomo anticosapeva costruire, e luomo moderno sa costruire. La seconda: luomo antico sapeva pregare, maluomo moderno non sa pi pregare.

1. STRUTTURA BELLO!

1.1. Luomo antico sapeva costruireLuomo antico conosceva perfettamente larte del compaginare gli elementi architettonici.

Ad esempio, non scambiava i muri perimetrali e le volte con le pareti divisorie interne; non scam-biava i pilastri e gli archi del ponte con il selciato della strada che vi corre sopra. Conosceva la no-zione di struttura. Sapeva che la parola latina structuraviene da struree significa compaginare,articolare, in vista di una costruzione. Disponendo i mattoni ( lateres) a strati secondo una precisastruttura, il costrutture (structor) finiva per costruire una casa (strure domum), ossia un insiemearmonico, unitario, dinamico. Una casa non equivale affatto alla somma dei mattoni che la com-

pongono, altrimenti sarebbe un mucchio, non una casa. Luomo antico conosceva bene la differenzache esiste tra un mucchio di mattoni e una costruzione. Mentre in un caso gli elementi sono sempli-cemente ammucchiati, nellaltro caso gli elementi vengono sottoposti a particolari tensioni di forze

che creano quellequilibrio dinamico che abitualmente chiamiamo statico. Tuttavia si tratta di unastatica che non stasi, bens movimento (cf Documento 1). La nozione di struttura dunque essen-ziale alla tecnica delle costruzioni.

Tanti anni or sono era apparso sulla terza pagina del giornale romano Il Messaggero(17.7.78) un articolo a firma di CARLO TAGLIACOZZO, intitolato Struttura bello. Cos recitava ilsottotitolo descrittivo: Architettura / Si parla, com noto, di abolire i corsi di scienza delle costru-zioni dalle facolt di architettura. Eppure si tratta di una materia indispensabile alla formazione diarchitetti seri e davvero moderni. Vediamo perch. Nel centro dellarticolo a tutta pagina campeg-giava la fotografia del Tempio circolaredi Stonehenge, con in primo piano la pietra detta di heel,antica designazione del sole. Sotto in piccolo si notava il profilo del ponte di San Francisco, oltrelisola di Yerbabuena. Larticolo iniziava cos: Accade talvolta che le storie dellarte classifichinolo stile di un organismo architettonico secondo la sua decorazione (ad esempio, a mosaico) e nonsecondo la sua struttura, mentre da ritenere che esso tenendo presenti le tre categorie vitruvianedella utilitas, dellafirmitas, della venustas debba essere determinato dallaspetto intrinseco chegli conferiscono le sue funzioni (utilitas) e la sua struttura (firmitas). Insomma: prima viene la no-zione di struttura(firmitas), quindi la nozione di funzionalit(utilitas) e per ultima la nozione dibellezza(venustas). Senza la prima impossibile parlare delle altre (cf Documento 2).

La constatazione si chiarisce se pensiamo alle costruzioni romane e alle basiliche cristianenei vari secoli (eg: Santo Stefano Rotondo, in Roma), dove ogni elemento architettonico esterno o

interno esattamente al suo posto. Gli architetti antichi sembrano pedanti, tanto sono precisi. Anchese a noi occorrono talvolta lunghi studi per penetrare nei segreti di una costruzione architettonica, aidestinatari di quegli edifici tutto doveva risultare immediatamente chiaro.

-

7/25/2019 L841-03

2/13

GIRAUDO / Lex orandi e teologia dei sacramenti / PIO 2005-06 (L841) 14

La nostra constatazione vale anche per costruzioni apparentemente semplici, presso gli O-dierni Primitivi. Si pensi alla carpenteria di una tipica costruzione, ad esempio, della Costa-Est delMadagascar, la quale si compone di legni diversi, di assi, di scorze, di steli, di foglie e di liane. O-gni elemento ha la propria funzione e nessuno simmaginer mai di sostituire, ad esempio, un pila-

stro portante con un qualsiasi stelo, fosse pure dei pi robusti. I ruoli delle diverse componenti diuna struttura architettonica, per elementare che sia, sono tali che non possono essere invertiti, giac-ch si fondano su un ordinamento essenzialmente gerarchico. infatti questa la nota specifica diuna compagine strutturata, che perci la distingue dal semplice complesso agglomeratizio, dove tut-ti i ruoli delle componenti si equivalgono, dal momento che non ve n alcuno (cfEucaristia per laChiesa51-52).

1.2. Luomo moderno sa costruireCerto, anche luomo di oggi conosce larte del compaginare i diversi elementi, altrimenti le

sue costruzioni non starebbero in piedi. La sua tecnica cambiata, ma i criteri costruttivi perman-gono. Per questo lAutore di Struttura bello si richiamava alla nozione di struttura. Constatandoche luomo moderno fatica ad accedere alla nozione di struttura si hanno a volte strutture povere-, lA. insisteva sulla necessit di ricuperarla al massimo, trasponendola dai libri alla mente.

In fatto di costruzioni possiamo aggiungere che luomo sa e non sacostruire. Si pensi inparticolare allarchitettura interna di tante nostre chiese moderne, dove spesso i criteri relativi alladisposizione o alla forma del mobilio sacro (cattedra, ambone, altare) sono affidati alla fantasia diliturgisti improvvisati.

Proseguiamo con la seconda serie di affermazioni, che in questo caso saranno contrapposte.

2. LA STRUTTURA ORAZIONALE COME UNIT DINAMICA

2.1. Luomo antico sapeva pregareConosceva perfettamente larte del compaginare quegli elementi letterario-teologici che so-

no le parole, giacch, accanto allarte dello strure lateres, esiste larte dello strure verba (var.:ideas, notiones, conceptus). Infatti un discorso deve essere costruito. Un discorso non costruitonon pu generare altro che disinteresse e noia. La nozione di struttura, luomo antico la portavascritta (pi che sui libri) nella sua mente architettonica. Quando poi si disponeva a pregare, era sor-

retto da unaforma mentis orazionale, che immediatamente gli consentiva diformulare una preghie-ra valida, dal punto di vista eletterario (forma) eteologico (contenuto). Per chi conosce per espe-rienza la tradizione orale degli Odierni Primitivi, queste constatazioni non richiedono ulteriori spie-gazioni. Diamo ora alcuni sondaggi dimostrativiper provare lassunto.

2.3. La preghiera di Mursilis II in occasione della peste(per i riferimenti cf GIRAUDO,La strut-tura letteraria della preghiera eucaristica, 88-91)

Il formulario orazionale preceduto da uninvocazione iniziale e dalla formula del messag-gero congiunte a modo di preambolo( 1,1). Linvocazione iniziale presenta la titolatura della di-vinit destinataria della preghiera. La formula del messaggero, oltre a precisare leffettiva media-

zione del documento scritto e del messaggero regio incaricato della sua lettura nel tempio, contienela titolatura del mittente ossia del Grande-Re, vassallo degli di di Hatti.

-

7/25/2019 L841-03

3/13

GIRAUDO / Lex orandi e teologia dei sacramenti / PIO 2005-06 (L841) 15

O dio della Tempesta di Hatti, mio Signore,e voi di di Hatti, miei signori!

Mi ha mandato Mursilis, il Grande-Re, il vostro servo,[dicendo]: Va e parla al dio della Tempesta di Hatti...

nel seguente modo: ...

Dopo il preambolo il testo prosegue nello stile IO-TU. infatti il Grande-Re che parla perbocca del messaggero e suo interlocutore il dio supremo del pantheon ittita, circondato dalla cortedegli di di Hatti.

Nella preghiera del re ittita notiamo che la domanda, sempre svolta in stile diretto, presentadelle ricorrenze nelle quali E. Galbiati scorge laspetto dun ritornello che suona pressa poco: A-scoltami, o dio Hittita della Tempesta, fa cessare la peste nel paese di Hatti!. Il fatto tuttavia cheogni formulazione di domanda faccia seguito a una dettagliata esposizione della situazione, fa piut-tosto pensare a una serie di cicli di preghiere fatte in passato e che lultimo stadio della preghiera ossia lattuale abbraccia comprensivamente, ricevendo da questi quella profondit storica bencaratterizzante la relazione cultuale. Infatti dalla porzione del testo compresa tra il 1,2 e il 9,8risulta che il re sta raccontando in maniera cultuale al dio la storia della mora e con lui ripercorre letappe della graduale scoperta delle cause e le varie fasi della ventennale supplica. Nel tentativo ditracciare uno schema della composizione ci lasceremo guidare dalle successive ricorrenze del grup-

po esposizione della situazione (*)- domanda (**).

*a)Il paragrafo storico, comprensivo delle precedenti suppliche( 1,2-10,8)

1asezione ( 1,2-2,6): una sorta di rbcontro la divinit(*) La sezione inizia con interrogatorio formale e accusa ( 1,2-6): Che questo che voi

avete fatto? Nella terra di Hatti voi avete introdotto una peste! La terra di Hatti stata duramente oppressa ... Son ventanni che la gente muore...!. Segue la protestadi innocenza ( 2,1-2): Quando celebravo le feste, sono andato da tutti gli di; nonho mai preferito un tempio a un altro. Ho trattato la questione della peste... nella

preghiera... [dicendo]:(**) Ascoltatemi, voi di, miei signori!

Scacciate la peste dalla terra di Hatti! ( 2,3).La narrazione prosegue ricordando che gli di non lo ascoltarono e la peste continu ( 2,6).

2asezione ( 3,1-7,1): scoperta e confessione della colpa(*) Il fatto che anche i pochi sacrificatori rimasti morivano colpiti dalla peste, decise il re

a chiedere un oracolo. Loracolo coincise con la scoperta di due antiche tavolette cheattestavano gli impegni presi dai re di Hatti in passato. Loracolo conferm che fu

proprio linfedelt a tali impegni la causa della peste. Mursilis ricorda che inquelloccasione si present dinanzi al dio e riconobbe la propria colpevolezza, pro-nunziando la formula confessionale: vero: noi abbiamo fatto questo! ( 6,3). Se-gue un tentativo di discolpa da parte del re: So per certo che il peccato non avvenne

al mio tempo, ma al tempo di mio padre... Ma, poich il dio della Tempesta adiratoe il popolo muore..., allora mi umilio e invoco piet:

(**) Ascoltami, o dio della Tempesta...! togli via la peste dalla terra di Hatti! ( 7,1).

-

7/25/2019 L841-03

4/13

GIRAUDO / Lex orandi e teologia dei sacramenti / PIO 2005-06 (L841) 16

3asezione ( 8,1-6): altro intervento(*) Il re prosegue la narrazione dicendo che le cause della peste furono tolte per aver egli

ammesso la colpevolezza. Il re riconosce di aver fatto restituzione. Si dichiara prontoa completare i sacrifici, sempre a motivo della peste. Per questo si sente in diritto di

chiedere:(**) O di, miei signori, piet di me!Fate cessare la peste nella terra di Hatti! ( 8,6).

4asezione ( 9,1-8): altro intervento(*) A questo punto la narrazione menziona un ulteriore tentativo di discolpa, che approda

tuttavia alla formula confessionale. Il re dice: purtroppo vero che luomo pecca-tore. Mio padre ha peccato... Io per non ho peccato in nulla. Tuttavia cos: il pec-cato del padre viene al figlio... Ora io ho confessato..: vero: noi abbiamo fattoquesto![ 9,5]. E poich ho confessato il peccato di mio padre...,

(**) lanimo del dio della Tempesta... e degli di...siano nuovamente placati.Piet di me! Scacciate la peste dalla terra di Hatti!Non lasciate che muoianoi pochi ancora rimasti a offrire pani e libazioni! ( 9,6-8).

5asezione ( 10,1-11,8): intervento presente(*) Inizia con un atto di fiducia seguito da una breve invocazione: Vedi! io tratto la que-

stione della peste dinanzi al dio della Tempesta... Ascoltami..! Salvami!.

Largomentazione fa quindi ricorso a tre similitudini: a) come luccellotrova rifugionel nido (cos Mursilis deve trovare rifugio nel dio della Tempesta); b) come un ser-vo sovraccarico trova ascolto presso il suo signore (cos Mursilis dovr trovare a-scolto presso il suo dio); c) come un servo colpevole che ha confessato la colpa alsuo signore non da questi punito, cos Mursilis, che ha ora confessato il peccato disuo padre ( purtroppo vero: io ho fatto questo! [ 10,6]), non dovr essere puni-to. Il re afferma che, se vi erano restituzioni da fare, essi hanno restituito gi ventivoIte! E ancora lanimo del dio Tempesta... e degli di... non placato.

**b)La presente supplica o paragrafo deprecativo di tutto il formulario( 10,9-11,8)Ma se voi mi imponete una particolare restituzione,ditemi questo in un sogno e io ve lo dar.Vedi! io ti sto supplicando, o dio della Tempesta di Hatti.., salvami! ...

Fa che quanti ancora possono offrire pani e libazioninon muoiano pi!Se poi la gente muore per qualche altra causa,

fammela vedere per mezzo di un sogno o di un oracolo o di un profeta...Fa che gli di.. diano prova del loro divino potere!...

O dio della Tempesta di Hatti, mio signore, salvami!Togli via la peste dalla terra di Hatti!

-

7/25/2019 L841-03

5/13

GIRAUDO / Lex orandi e teologia dei sacramenti / PIO 2005-06 (L841) 17

Questa rapida analisi della preghiera di Mursilis II ci porta a sottolineare come il rapportocultuale sia un rapporto di storia e come le successive suppliche, al pari delle successive formuleconfessionali, vengano ad essere incorporate nelparagrafo storico dellattuale preghiera, conferen-do a questultima quella profondit storica che la ravvicina alla storiografia. La storiografia testi-

moniata dalla preghiera di Mursilis vera e propria sto-riografia, non meno di quella degli annali.Presentandosi al suo dio, lantico mediorientale

racconta la sua storia che si compone di una catena disituazioni di cui lultima lattuale la ricapitola-zione. Le precedenti suppliche sono divenute patrimo-nio della sua storia ed egli le racconta, per il motivoche la sua attuale condizione non comprensibile n

pienamente valutabile dalla divinit se non appare nellaprospettiva duna profondit storica.

Se queste considerazioni sono esatte, esse po-tranno esserci di valido aiuto per la comprensione dellalunga preghiera diNe 9 fatta di innumerevoli alternanzedi peccato, castigo e grido a Dio, le quali non sono certorivolte a soddisfare la prolissit dellorante, ma stanno adirci che la relazione dalleanza non di ieri, bens una lunga storia di infedelt e di attese.

Non si pu pensare che Mursilis si sia messo asupplicare nel ventesimo anno della peste. Come il re

dice: Sono ventanni che la gente muore ( 1) e Secera restituzione da fare.. abbiamo gi restituito venti volte ( 10), cos possiamo immaginare cheil re dica al suo dio: son ventanni che supplichiamo! e che nella sua attuale preghiera ripercorraalcune tappe della ventennale supplica. Come il paragrafo storico dei trattati ittiti riassumeva i pre-cedenti trattati, cos il paragrafo storico della supplica ittita riassume le precedenti suppliche.

2.4. Le preghiere della Bibbia(NB: le vedremo dopo)

2.5. LInno a Zeus di Cleante (per lanalisi cf . DES PLACES, Hymnes grecs au seuil de lrechrtienne, in Bib38 [1957] 113-129; A.J. FESTUGIRE, La rvlation dHerms Trismgiste, 2,Paris 1949, 310-325)

* O il pi glorioso degli immortali,dai molti nomi (poluwvnume), onnipotente (pangkratev"), eterno (aijeiv),Zeus, prima guida della Natura (fuvsew" ajrchgev),che con la Legge (Novmo") governi ogni cosa (pavnta kubernw'n).

5 Salve (cai're), poich tu sei colui che ogni mortale, senza empiet, pu invocare.

Da te infatti noi proveniamo (ejk sou'ga;r genovmesqa),provvisti della voce che imita le cose,noi soli fra tutti gli esseri che vivono e si muovono sulla terra.

-

7/25/2019 L841-03

6/13

GIRAUDO / Lex orandi e teologia dei sacramenti / PIO 2005-06 (L841) 18

Per questo ti celebrer e senza posa canter la tua potenza.10 A te tutto il nostro universo, che ruota intorno alla terra,

obbedisce, dovunque tu lo voglia condurre,e volentieri si sottomette alla tua forza.

Nelle tue mani invincibili tieni, quale grande ministro,il fulmine a due punte, fiammeggiante, eterno:15 quando colpisce, freme ogni cosa nella Natura.

Per suo mezzo tu dirigi la Ragione (Lovgo") universale,che circola attraverso tutti gli esseri,mescolata al grande astro e ai piccoli. per mezzo di essa che ti sei acquistato tanta potenza,

20 o Re supremo per tutta la durata del tempo.Senza di te, o Dio, nulla avviene, n sulla terra,n nelletere divino della volta celeste, n nel mare,tranne i crimini che, nella loro follia, commettono i malvagi.Ma tu sai ricondurre alla giusta misura ogni eccesso,

25 sai ricondurre allordine ci che senza ordine,sicch le cose che non ti sono amiche ti diventano amiche.Tu hai composto insieme tutte le cose,le nobili e le vili,in maniera tale che vi sia per tutte una Ragione unica,

30 che perdura in eterno.Tuttavia la trascurano e la fuggono

quanti tra i mortali sono malvagi: oh sventurati!Nel loro desiderio spasmodico di possedereci che credono per loro un bene,

35 essi non avvertono luniversale Legge di Dio,e neppure lascoltano;mentre invece, se le obbedissero con intelligenza,avrebbero una vita nobile.Da loro stessi si gettano, insensati, da un male allaltro:

40 gli uni, spinti dallambizione alla passione delle discordie,

gli altri, protesi senza ritegno ai guadagni fraudolenti,altri ancora, dediti a un molle riposo e ai piaceri del corpo,insaziabili, si lasciano portare da un oggetto allaltro,e dispiegano un immenso zelo

45 perch avvenga esattamente il contrario di quanto avrebbero voluto.

** Ma [tu,] o Zeus, (!Alla; Zeu') datore di ogni bene (pavndwre),dalle oscure nubi, padrone del fulmine,salva gli uomini dallo loro ignoranza funesta;

sccciala, o Padre, lontano dal loro cuore,concedi loro di ottenere il giusto modo di ragionare,50 quello appunto sul quale ti basi per governare con giustizia ogni cosa (pavnta kuberna'"),

-

7/25/2019 L841-03

7/13

GIRAUDO / Lex orandi e teologia dei sacramenti / PIO 2005-06 (L841) 19

cosicch, da te gratificati di questo favore/onore (timhqevnte"),possiamo ricambiarti con onore (ajmeibwvmesqa se;timh/'),cantando continuamente le tue opere,come conviene a un mortale,

55 poich n per gli uomini n per gli divi pi grande privilegioche di cantare per sempre, nella giustizia,la Legge universale.

2.6. La preghiera di Policarpo(Mart. Polyc.14, in SC10, 262)

Martirio del vesc. Polic. avvenuto nel 177. Raccontato nella Lettera della Chiesa di Smirnealla Ch. di Filomelio(Frigia) ad aedificationem. Lettera redatta prima del primo anniversario del-

la morte. Documento molto antico. Sono testimoni oculari che parlano, anche se si prendono tutte lelibert che la storiografia di allora consentiva. eg: attenzione a sottolineare delle circostanze // aquelle della morte di Ges. Prima del martirio Polic. si nasconde in un podere presso la citt (// Ge-tsemani); tradito da un servo (// Giuda, familiare); il soldato che lo arresta si chiama Erode; muoredi venerd, all8 ora (un copista corregge: alla 9). Fin dal secolo scorso gli studiosi hanno notato lostile liturgico (in // con la PE).

* Signore, Dio onnipotente,Padre del tuo diletto e benedetto Figlio Ges Cristo,

per mezzo del quale abbiamo raggiunto la conoscenza di te;Dio degli Angeli, e delle Potenze, e di tutta la creazione,

5 e di tutta la generazione dei giusti che vivono dinanzi a te.Ti benedico, perch mi hai reso degno di [questo] giorno e di questa ora,di prendere parte, nel numero dei martiri, al calice del tuo Cristo,

per la risurrezione della vita eterna dellanima e del corpo,nellincorruttibilit dello Spirito santo.

** Con essi possa-[io]-essere accolto dinanzi a te oggi11 in sacrificio pingue e gradito,

come avevi preparato e manifestato in antecedenzae hai portato-a-pienezza,o Dio senza-menzogna e veritiero.

15 Per questo e per tutte le cose ti lodo, ti benedico, ti rendo gloriaper mezzo delleterno e celeste sommo sacerdote Ges Cristo,il tuo diletto Figlio,

per mezzo del quale a te, con Lui e con lo Spirito santo,sia la gloria e ora e nei secoli futuri.

20 Amen!

-

7/25/2019 L841-03

8/13

GIRAUDO / Lex orandi e teologia dei sacramenti / PIO 2005-06 (L841) 20

2.7. La preghiera al Creatore e agli Antenatidella Costa-Est del Madagascar (per il commentodescrittivo cf Eucaristia per la Chiesa 376-381; oppure, Inculturer la liturgie. Le dfi du Tiers

Monde au seuil du troisime millnaire, in Studia Missionalia44 [1995], 353-358)

opportuno ricordare che questi formulari appartengono esclusivamente alla tradizione ora-le. Solo per ragioni di studio qualcuno stato messo per scritto in tempi recenti. In ogni caso si trat-ta sempre di modelli espressamente richiesti dallo studioso e dettati allo scopo da qualche anzianoconsenziente. Infatti tutto ci che concerne la religione e le usanze ancestrali rigorosamentevincolato alla disciplina dellarcano, la quale a sua volta retta dalla tradizione orale. Perci coluiche fa linvocazione compone sempre la sua preghiera in situazione, sulla base della forma lette-raria che porta scritta nella sua mens theologica.

Hu! Hu! Hu!

* A voi, Creatore-maschio, Creatore-femmina,Quello-che--veloce, Quello-che--seduto,

5 Quello-dalle-unghie-pulite,Quello-che-rimprovera,Quello-che-ha-fatto-luomo,lo ha posto sulla terra,gli ha dato lo spirito,

10 gli ha additato lintelligenza.Sei chiamato, o Creatore, perch venga qui,

poich vi un appuntamento e un comandodepositati negli uomini.E il motivo per cui sei chiamato, o Creatore, questo:

15 secondo quanto stato detto,il Tale e la Tale non si sono rispettati lun laltro,e peraltro costoro sono persone che non si possono sposare;

per questo [tu dicesti]:

Qualora vi saranno due che non si rispettano lun laltro,20 allora uccidete il bue,

e io, il Creatore, sar l, poich sono io che vi ho fatti.

Questo dunque il motivo per cui sei stato chiamatoin questo giorno preciso.Luccisione del bue per laspersione del Tale e della Tale,

25 anche se unaspersione per cui non si possono sposare,poich sono ancora parenti stretti loro due;ma, dal momento che sono colpevolie sono scivolati e non si sono rispettati lun laltro,

per questo abbiamo fatto laspersione,

30 perch conseguano ci che bello, conseguano ci che buono,perch faccia del bene a loro stessi

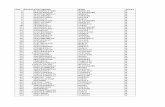

Ranomna (Costa-Est del Madagascar):lanimale sacro e sullo sfondo laltare sacrificale

-

7/25/2019 L841-03

9/13

GIRAUDO / Lex orandi e teologia dei sacramenti / PIO 2005-06 (L841) 21

e a noi padri-e-madri, o Creatore.** finita, o Creatore:

quello [che abbiamo fatto] per quella cosa l.35 Sali al tuo letto doro,

al luogo-eccelso-dalle-buone-acque,lass sul dorso delle nubi,poich tu sei il Creatore, in alto che tu stai,

40 anche se tu guardi verso il basso. finita dunque la cosa per cui sei stato chiamato:

perci laspersione dacqua pura da a noi,a noi che stiamo per chiamare gli Antenati,

persone esse pure che sono state fatte.

* E chiamo voi, Antenati dai quattro angoli della terra:46 ... [si pronunziano i Nomi].

Il motivo che queste persone sono parenti,ed essi hanno peccato:

per questo stiamo facendo il rito che voi pure [ci] avete lasciato.50 Essi sono persone che non devono assolutamente sposarsi.

Ecco qui dunque lappuntamento, siccome [diceste]:

Qualora vi saranno due che non si rispettano lun laltro,prendete il bue, e uccidete[lo], e fate-laspersione,e chiamate noi,

55 gli Antenati che [vi] abbiamo lasciato [il comando e il rito],perch facciamo del bene ai giovanie facciamo del bene a voi.

Questo dunque il motivo per cui abbiamo chiamato voi,Antenati dai quattro angoli della terra.

60 A partire da questo istante questi giovani sono puri,poich noi li purifichiamo,

poich li rendiamo entrambi migliori;e rendiamo migliori noi, padri-e-madri,che abbiamo fatto laspersione.

** Quanto a voi, Antenati:66 finita la cosa per la quale siete stati chiamati.

Perci ognuno ritorni alla terra dove risiede:quelli dellEst, tornate allEst;quelli dellOvest, tornate allOvest;

70 quelli del Nord, volgete al Nord;quelli del Sud, tornate al Sud!Perci laspersione dacqua pura, quella date a noi.A partire da questo preciso istante

-

7/25/2019 L841-03

10/13

GIRAUDO / Lex orandi e teologia dei sacramenti / PIO 2005-06 (L841) 22

quelli che gettano sortilegi e influssi malefici75 persone malvage presso di voi Antenati ,

perci uccidete[li] e non lasciate[li] in vita,poich non sono parenti nostri i malvagi!

Ma laspersione dacqua pura,quella date a noi qui!

Si potrebbe continuare leggendo, ad esempio, una PE dellantichit. Non possibile, perchla trattazione sulle PE costituisce un corso specifico. Tuttavia ci contentiamo di un cenno alla PE.Durante tutta lepoca patristica sacerdoti e fedelisapevano pregare leucaristia. Ne fanno prova lecatechesi mistagogiche, che sono veri e propri trattati sulleucaristia a partire dalla PE, si noti non per ad theologos, ma ad infantes, ossia ai neofiti.

Possiamo senzaltro affermare che luomo antico sapeva pregare, poich la sua teologia sa-cramentaria abitava naturalmente unaforma mentis orazionale.

2.2. Luomo moderno non sa pi pregareDicendo che luomo moderno non sa pi pregare, pensiamo soprattutto alluomo moderno-

occidentale. Non essendo pi sorretto dalla forma mentis orazionale, non conosce pi larte delcompaginare gli elementi del discoso. Certo, sa leggere delle preghiere; le sa anche improvvisare.Ma si tratta perlopi di discorsi che mancano di unit, e per intenderci di discorsi non hannon capo n coda.

A titolo esemplificativo, riferiamoci allambito della PE, perch in fatto di sacramentaria la

sua situazione sintomatica. successo, per un insieme di circostanze assai complesso, che a uncerto punto la PE non pi stata compresa. Con Amalario (IX sec.) abbiamo la messa drammati-ca, un misto di devozione e fantasia. Per quel che concerne la preghiera eucaristica, la messadrammatica attesta che la nozione di struttura letterario-teologica andata completamente perduta(cf Documento 3).

Quando, dopo il Vaticano II, si riconosciuta la possibilit di redigere nuove PE, tutti nehanno fatte: ne hanno fatte i periti ossia gli esperti (= le PE ufficiali) con risultati a volte buoni, avolte volte meno buoni, talvolta deludenti; ne hanno fatte gli inesperti, con risultati spesso aberranti(= le PE selvagge). Per altre preghiere si illustrer a voce qualche esempio concreto.

In ogni caso possiamo concludere, dicendo che luomo modernosa dire delle preghiere, manon sa pi pregarela preghiera liturgica. Su questa visione piuttosto pessimistica, ma di fatto reali-stica ( una constatazione!) prende avvio il nostro corso/discorso di teologia sacramentaria.

Documento 1: Struttura unit dinamica(da C. GIRAUDO, inRivista Liturgica72 [1985], 619-

620)

Etimologicamente sappiamo che il terminestrutturaproviene dallarte della costruzione de-

gli edifici (structura astratto dastruere [costruire] ) e designa larte del compaginare una serie dielementi architettonici. Ora una serie di elementi strutturati costituisce appunto quella che vienedefinita una unit architettonica, la quale , non gi statica, bens dinamica. Anche se locchio

-

7/25/2019 L841-03

11/13

GIRAUDO / Lex orandi e teologia dei sacramenti / PIO 2005-06 (L841) 23

dellosservatore coglier staticamente la struttura in tal modo ottenuta, e anche se in architetturacon il termine statica si suol designare lo studio dei rapporti di forze in equilibrio stabile, dob-

biamo convenire che si tratter sempre di una statica puramente apparente (o, se vogliamo, di unastatica da non confondersi con stasi); per cui sarebbe pi esatto parlare, in riferimento allunit in

questione, non gi di struttura statica, bens di struttura dinamica. Se infatti a un edificio pro-vassimo a togliere, ad esempio, un architrave o un pilastro portante. immediatamente vedremmo lacosiddetta struttura statica sprigionare tutte le sue latenti tensioni e i suoi operanti giochi di forze.Se cos avviene per la struttura architettonica, cos sar pure per la struttura di un qualsiasi formula-rio orazionale. Cos sar in particolare per la compagine letteraria di quel formulario princeps che la PE. Parlando di struttura nel caso della PE, il teologo della liturgia non si potr perci limitare ainventariare e descrivere una serie di elementi; ma si dovr preoccupare anzitutto e soprattutto dicogliere linterazione continua degli elementi che la compongono, ossia la loro unit dinamica, laloro programmazione interna in continua tensione di forze letterario-teologiche.

Documento 2: Struttura architettonica e struttura letteraria(da C. GIRAUDO,La struttura let-

teraria della preghiera eucaristica, AnBib 92, Roma 1981, 172-173)

La nozione di struttura letteraria non del tutto dissimile dalla nozione di struttura architet-tonica, poich costruire un formulario un po come costruire un edificio. Diremo perci che le ca-tegorie che presiedono alla costruzione degli edifici, dovrannoper analogiapresiedere alla costru-zione delle preghiere. Ma quali sono queste categorie?

Nel ricordarcele Vitruvio ha cura di disporle in ordine di importanza. Dellarchitettura Vi-truvio dice: Ea nascitur ex fabrica et ratiocinatione. Fabrica est continuata ac trita usus meditatio,qua manibus perficitur e materia cuiuscumque generis opus est ad propositum deformationis. Ratio-cinatio autem est quae res fabricatas sollertia ratione proportionis demonstrare atque explicare po-test (VITRUVII,De Architectura libri decem[ed. V. ROSE, Lipsiae 1899] I, 1). Mirando a un trasfe-rimento dei concetti per analogia, intenderemo perfabricala volont pratica di dare una risposta al-le circostanze dellesistenza; e per ratiocinatiointenderemo lo sforzo costante della mente per dareai singoli tentativi, non gi una forma valevole di volta in volta, bens delle strutture organiche ra-tione proportionis. Poco oltre, dopo aver elencato vari tipi di costruzioni, Vitruvio enumera i crite-ri che devono presiedere a qualsiasi edificio: Haec autem ita fieri debent ut habeatur ratio firmita-

tis, utilitatis, venustatis.Firmitatiserit habita ratio, cum fuerit fundamentorum ad solidum depressioet quaque e materia copiarum sine avaritia diligens electio. Utilitatisautem, cum emendata et sineinpeditione usus locorum dispositio et ad regiones sui cuiusque generis apta et commoda distributio.Venustatisvero cum fuerit operis species grata et elegans membrorumque commensus iustas habeatsymmetriarum ratiocinationes (I, 3).

Per questo Vitruvio parla anzitutto della firmitasconcepita come fundamentorum ad soli-dum depressio ossia come solidit di struttura, la quale egli dice dovr essere assicurata adogni costo senza badare neppure alle spese. Elenca quindi lutilitasintesa come aderenza alle e-sigenze concrete della vita. Aggiunge infine la venustasquale esigenza del bello. In certo senso

possiamo dire che le prime due categorie vanno di pari passo, mentre lultima segue a coronamentodellopera intrapresa. Ma se spetta allutilitasdi calare lafirmitasnella vita, ossiadi darle un voltoumano, resta pur sempre vero che la firmitaspermane la categoria essenziale e la condizione sine

-

7/25/2019 L841-03

12/13

GIRAUDO / Lex orandi e teologia dei sacramenti / PIO 2005-06 (L841) 24

qua nonper lesistenza tanto della costruzione architettonica quanto di quella letteraria, dal momen-to che essa la sola capace di conferire fisionomia e garantire efficienza alle rimanenti due cate-gorie.

Ora, la storia della forma letteraria che abbiamo fin qui tracciata ha dimostrato come la td

veterotestamentaria non rassomigli affatto a un edificio leggero dalle fondamenta incerte osolamente di ieri, bensi radichi la propria firmitas letterariasu un terreno vetusto qual limpiegoletterario e teologico della tipologia dalleanza; e inoltre ha dimostrato come la td vetero-testamentaria sia mirabilmente riuscita a conciliare tale sua firmitas letteraria con le esigenzedellutilitas, dando origine a una produzione che non di rado raggiunge i vertici della venustas.

Documento 3: La messa drammatica, ovvero lincomprensione della dinamica letterario teo-

logica della preghiera eucaristica(da C. GIRAUDO,La Messa: ripresentazione o rappresentazio-

ne, anmnesis o mmesis?, inRassegna di Teologia30 [1989], 52-55)

Accanto alla nozione di rinnovazione[ie. la messa intesa come rinnovazione del sacrificiodella croce], attestata dallultimo dei catechismi classici, esiste inoltre la nozione di rappresenta-

zione, che i libri di devozione si sono largamente ingegnati a promuovere. La illustro servendomi diun piccolo campionario di questo genere di libri, che proponevano dei metodi come si diceva al-lora per ascoltare la messa.

Il primo libro cui mi riferisco riguarda quello che potremmo chiamare il metodo della nostrainfanzia. Qui ovviamente parlo per gli ultraquarantenni, dal momento che ai pi giovani non statoconcesso di conoscere questo mirabile intreccio di devozione e di fantasia. Si tratta di un manualet-to dal titolo Tutto per Ges, pubblicato a Vicenza in 112a edizione nel 1949. Ivi ogni momento del-la celebrazione viene fatto corrispondere con molta cura a un preciso momento della passione delSignore. Quando, ad esempio, il celebrante stende le mani sulle oblate al Quam oblationemdel ca-none romano, ricorda Ges cui viene ordinato di stendersi sulla croce. Quando il sacerdote segnacon tre croci il calice, Ges che viene inchiodato sulla croce. Quando il sacerdote alza lostiaallelevazione, Ges che viene innalzato in croce alla vista di tutti. Quando eleva il calice, il

buon Ges che offre allEterno Padre il suo prezioso sangue per noi. Quando il sacerdote recita leorazioni successive alla consacrazione, Ges che agonizza per tre ore. Ancora: al Nobis quoque

peccatoribus Ges che perdona al buon ladrone e gli promette il paradiso. E via di questo passo.

Andando a ritroso, dal metodo della nostra infanzia giungiamo ai metodi di fine Ottocento.Il libriccino di cui dispongo, intitolatoLa Santa Messadel Sac. Giulio Cant (Milano 1892), a pro-

posito delloffertorio annota: NellOffertorio si ripete loblazione che di s fece Ges Cristo al Pa-dre quando accett nel silenzio, e volle patire e morire per noi. Quindi cos interpreta loffertorio:Ges legato alla colonna, flagellato e coronato di spine. Al lavabo: Pilato dalla loggia presentaGes al popolo dicendo: Ecco luomo. Al prefazio e al Sanctus: Ges gridato a morte dal po-

polo di Gerusalemme, e Pilato per vile debolezza ne scrive la condanna. Al canone vale a dire,nella terminologia nostra, al Te igitur: Ges condannato a morte sale il Calvario, carico dellaCroce su cui sar inchiodato nelle mani e nei piedi. Allelevazione dellostia e del calice: Ges

innalzato sulla Croce. Dopo la consacrazione e al Nobis quoque peccatoribus: Ges dalla Croceprega pei crocefissori e pei Giudei che lo bestemmiano, e promette il Paradiso al buon ladro.

-

7/25/2019 L841-03

13/13

GIRAUDO / Lex orandi e teologia dei sacramenti / PIO 2005-06 (L841) 25

Singolarmente abile si dimostrato leditore del Modo di udire la Santa Messa, del Comm.Avv. BARTOLO LONGO(Pompei 1943 XXI, 17aediz.). Ivi leditore, che si serve anche delloperadi un valente illustratore, ritrae il sacerdote allaltare negli atteggiamenti che corrispondono ai di-versi momenti della celebrazione, avendo tuttavia laccortezza di variare per ogni scena il soggetto

della grande pala daltare cos da raffigurarvi il corrispondente momento della passione. Il prefazio,ad esempio, illustrato con la scena di Ges condannato a morte da Pilato; il Mementodei vivi conla scena di Ges che porta la croce sulle spalle e si avvia al Calvario; il Quam oblationemcon lascena di Ges disteso e inchiodato sulla croce; lelevazione dellostia con la raffigurazione di Gesinnalzato sulla croce. In tal modo i fedeli, guardando il sacerdote allaltare, contemplano di fattotutta la passione del Signore, che scorre sotto i loro occhi come le sequenze di un film.

La corrispondenza tra il metodo della nostra infanzia e il metodo di fine Ottocento si riveladunque perfetta. Non solo, ma il metodo risultante corrisponde a sua volta di tutto punto ai metodiusati nei secoli precedenti, quali ad esempio il metodo seguito da san Giovanni Berchmans (sec.XVII), il metodo professato da san Tommaso dAquino (sec. XIII), il metodo praticato e divulgatodal celebre vescovo liturgista AMALARIOdi Metz (sec. IX). In ogni caso tale comprensione scenicadella messa non va oltre lepoca di Amalario. E infatti suo il principio teologico che sta alla base ditutti codesti metodi giunti peraltro fino alle soglie del Vaticano II e che dice: In sacramento

panis et vini, necnon etiam in memoria mea, passio Christi in promptu est. Il che significa: Nelsacramento del pane e del vino, come pure nella mia memoria [da intendere qui come memoria psi-cologica e soggettiva!], la passione di Cristo visibile ai miei occhi.

A conferma del pacifico coniugio nella catechesi post-tridentina delle nozioni di rinnovazio-ne e di rappresentazione, stralciamo alcune espressioni dal trattato Della regolata Divozione deCristianidi LUDOVICO ANTONIO MURATORI. Ivi si legge: Ora la Messa altro non , che una rinno-

vazionedellultima Cena fatta dal divino Salvator nostro Ges Cristo, allorch Egli in persona con-secr il Pane e il Vino, dispensando agli Appostoli il suo Corpo e Sangue sotto le Spezie Sacramen-tali... In secondo luogo non solamente si rinnova nella Messa la memoria della Cena del Signore,ma quivi ancora si rappresentala di lui Passione... Perci il Cristiano intervenendo alla santa Mes-sa, dee eziandiofigurarsidi trovarsi presentesul Calvario alla gran Tragedia della Crocifissione emorte del Signore, e di mirar sul sacro Altare quel Sangue prezioso, chEgli sparse sulla Croce....

La comprensione fantasiosadella Messa / Divina Liturgia un fenomeno curiosoche ha visto come protagonistitanto gli ccidentaliquanto gli rientali;anzi: gli Orientali primae i a lun o.