Il contributo degli scavi e delle ricerche nei castelli ... - Archeologia... · un insediamento che...

Transcript of Il contributo degli scavi e delle ricerche nei castelli ... - Archeologia... · un insediamento che...

Il contributo degli scavi e delle ricerche nei castelli dell'Italia meridionale

Un bilancio

STELLA PATITUCCI UGGERI

La IV Conferenza Italiana di Archeologia Medievale offre contributi molto importanti allo studio dei castelli dell’Italia meridionale sotto molteplici aspetti.

Negli anni Ottanta-Novanta la ricerca archeologica aveva potuto procedere allo scavo esten-sivo di alcuni castelli, come nel caso fortunato della Maremma, mentre nell’ultimo decennio condizioni economiche meno floride ci hanno costretto a ridimensionare gli interventi archeolo-gici con una rigorosa scelta dei siti da scavare e degli obiettivi da raggiungere. Tuttavia, in alcu-ni casi l'indagine non si è limitata allo scavo degli elementi salienti del castello, come la magna turris, il palacium, la cappella, bensì si è estesa ad esplorare anche i vari recinti e gli edifici sorti nel ballium (baglio o corte), come nel caso dei castelli di Ocre, San Pio delle Camere e Mercato San Severino. Particolare attenzione è stata rivolta allo studio degli apparati murari. Inoltre, il castello non è stato visto avulso dal suo territorio, ma è stato inserito in indagini topografiche a vasto respiro, che hanno portato alla redazione di vere carte archeologiche medievali e a coglie-re lo stretto rapporto tra fortificazioni e viabilità. Infine, gli scavi nei castelli sono risultati utili anche per la conoscenza e la cronologia dei materiali e delle ceramiche in particolare.

Richiamerò ora nelle linee essenziali le caratteristiche delle strutture fortificate dell’Italia centro-meridionale in successione diacronica, e quindi accennerò agli aspetti tecnici, cortine murarie e maestranze, e al rapporto dei castelli con il territorio e la viabilità.

1. L’ETÀ BIZANTINA

Per il periodo bizantino, è risultata innovativa la ricerca sulla Sardegna, dove è stata eviden-

ziata l’esistenza di un limes interno in funzione del controllo della Barbagia, basato su capisaldi importanti, ai quali si affiancano minori punti di appoggio, come torri e recinti di vetta. Una no-vità importante è la constatazione del riuso come siti fortificati dei nuraghi, come attesta la po-vera ceramica di epoca bizantina (secoli VI-IX) rinvenutavi; talora furono circondati da un re-cinto che in casi di necessità permetteva di accogliere la popolazione circostante e le greggi. Queste strutture risultano collocate in rapporto con la viabilità, ma sfruttando opportunamente le caratteristiche tattiche offerte dal terreno. Si tratta perciò di una soluzione che trova analogie in quelle già notate nella provincia marittima della Tuscia e sul cosiddetto Limitone dei Greci, che correva tra Bizantini e Longobardi in Terra d’Otranto; ma anche in altre aree dell’Italia bizanti-na, quali la Liguria. In sostanza, si conferma la tendenza alla risalita in altura degli insediamenti in età bizantina in funzione difensiva; nel caso della Sardegna ciò avviene prima contro i Balari e poi contro gli Arabi.

L’occupazione delle alture già nel corso del VI secolo, vuoi per la guerra greco-gotica, vuoi per la repentina invasione longobarda, è stata ora confermata anche in Irpinia dagli scavi di Montella. Qui l’insediamento si configura come un villaggio, che racchiude dentro una palizzata di legno delle capanne rettangolari, costruite con una base di pietre a secco e l’alzato in legno, dotate di focolare all’interno. Anche a Castel Manfrino, all’imbocco delle gole del Salinello ver-so Macchia da Sole (Valle Castellana, Teramo), l'altura viene occupata tra VI e VIII secolo da un insediamento che risulta dotato di una chiesa battesimale (C. Somma).

STELLA PATITUCCI UGGERI 10

2. LA FASE LONGOBARDA Questa fase è ora ben documentata nella ricca pianura agricola della Campania, dove dalle

villae sparse nel territorio si passa ai numerosi gastaldati longobardi con un’apparente continuità di sfruttamento agrario. Così ad esempio la chiesa di Santa Maria a Rota è documentata con chiara continuità dal VI secolo in poi.

Assai diverso si presenta invece il caso dell’Irpinia, dove le villae non evolvono in curtes a-perte, bensì in villaggi accentrati di altura, nei quali dobbiamo riconoscere le curtes dei docu-menti longobardi di VIII secolo, che evolveranno successivamente in sedi di gastaldati.

Di grande importanza è l’evidenza dell’esistenza di una fase longobarda al di sotto di castelli alto e tardo medievali. Così in Irpinia a Rocca San Felice, dove sotto il donjon cilindrico nor-manno la torre quadrata intravista è attribuibile al periodo longobardo. Così pure a Sant’Angelo dei Lombardi, dove sotto il donjon è stata rinvenuta una torre o residenza fortificata con cisterna e recinto, attribuiti all’VIII-IX secolo e distrutti probabilmente dal terremoto del 989.

Montella nel 762 è ricordata ancora come curtis, ma nel IX secolo l’insediamento evolve in gastaldato; qui la casa del gastaldo e le altre abitazioni vengono difese lungo le pendici con un ampio recinto murario, che racchiude un’area di tre ettari; anche questo abitato viene distrutto probabilmente dal terremoto del 989.

Infine una fase di VIII-IX secolo sembra emergere ora anche nel castello di Ariano Irpino, a giudicare dalla preesistenza di una foggia per cereali (diametro m 2,20).

3. LA FASE ALTO-MEDIEVALE

Gli scavi hanno portato notevoli contributi anche al vecchio dibattito storiografico sul rap-

porto tra curtis e castello, in quanto in alcuni casi, come abbiamo visto per Montella, la curtis evolve nel IX secolo nella domus gastaldi; mentre in altri casi non appare evidente la trasforma-zione in castello, ma si intravedono esiti diversi, come l'insediamento fortificato o il semplice villaggio.

Anche in Toscana, a Poggio della Regina nel Valdarno la curtis evolve nel castello dei Conti Guidi. In Campania all'interno del territorio di una curtis potranno essere impiantati anche due castelli per l'e-sigenza di difendere la fiorente economia già esistente nella pianura a vocazione agricola.

Nel X secolo appare prevalente un incastellamento di ordine economico, di bonifica e di ri-popolamento delle campagne, come quello promosso da enti ecclesiastici, quali i ricchi mona-steri di San Vincenzo al Volturno e di Monte Cassino, e da potenti famiglie feudali.

In alcuni casi si è notato come l’occupazione delle alture abbia comportato il sovrapporsi a precedenti insediamenti protostorici e magari il riuso di porzioni delle cerchie murarie antiche o almeno di materiali da costruzione.

4. LA FASE NORMANNA

Questa fase è stata esplorata in maniera più estensiva delle precedenti con una conseguente

notevole messe di novità. La più saliente è l’individuazione di un prima fase edilizia con strutture in legno, analoga a

quella già ben nota in Toscana sin dall’alto medioevo dagli scavi condotti a Poggibonsi, Scarli-no e Montarrenti. Sul Poggio Imperiale di Poggibonsi sono state scavate diverse capanne che sembrano riferibili a tre fasi distinte, scaglionate tra la fine dell’VIII e gli inizi del X secolo. Nella Rocca di Scarlino (Grosseto) sono state rinvenute numerose buche di pali, allineate in modo da indiziare capanne a struttura lignea, tentativamente datate tra VIII e X secolo, in rela-zione con la curtis documentata nel X secolo. A Montarrenti (Sovicille Rosia, Siena) gli scavi hanno rivelato capanne in più punti: nell’area sommitale (1000) sono state individuate due fasi di capanne in legno, la prima riferita all’VIII secolo, la seconda con vari rifacimenti dal X al

IL CASTELLO NELL’ITALIA MERIDIONALE 11

XII; sulla pendice nord-ovest (area 2000) una capanna in legno è stata datata X-XI; all’estremità nord-est (area 5000) una capanna a struttura lignea si data nella seconda metà del secolo XII ed è inserita all’interno di una palizzata lignea rivelata da grandi buche allineate secondo l’andamento della cinta muraria successiva. Sulla pendice sud-est (area 8000) una capanna a struttura lignea è stata datata al X-XI secolo. Abbiamo dunque un abitato in legno, che comincia almeno nel X secolo se non prima e scende fino alla seconda metà del XII; forse anche qui si procedette all’incastellamento di una precedente curtis.

La sequenza dal legno alla pietra, già rivelata in Sabina (Caprignano, metà X-XI secolo), è

apparsa ora anche in Abruzzo l’aspetto più nuovo emerso dagli scavi, dopo il primo caso segna-lato da Staffa a Bominaco di un insediamento, con fogge granarie scavate nella roccia, anteriore all’impianto del donjon cilindrico circondato da un recinto. I nuovi scavi di Fabio Redi hanno rintracciato una prima fase fortificatoria in legno, circondata da palizzata e fossato asciutto. Essa è stata constatata nel castello di Castiglione di Tornimparte e più estensivamente ad Ocre.

A Ocre, nell'abitato presto abbandonato del baglio, sono state rimesse in luce numerose bu-che di pali, che si associano a fogge per cereali scavate nella roccia all'interno degli ambienti (contenevano grano, orzo e fave); ne è stata proposta una datazione verso la fine dell’XI secolo, basata - oltre che sulla stratigrafia - sulla presenza di ceramiche decorate a stuoia e di ceramiche a vetrina sparsa (come nella prima fase normanna di Castiglione di Tornimparte); la fortifica-zione in legno risulta quindi anteriore di una generazione rispetto alla sua traduzione in pietra. Le nuove abitazioni in pietra, che assecondano il pendio, sono quadrangolari, a due piani, il primo di servizio e il superiore d'abitazione con accesso dal lato a monte e tetto a unico spioven-te o a due falde, coperto da coppi di cm 42 x 21. Gli isolati erano scanditi da stretti vicoli di m 1,70/2,50, che fungevano da fogne e venivano perciò bonificati periodicamente con strati di cal-ce. Spesso le murature sono semplici o rudimentali e sfruttano il pietrame reperibile in loco, usato anche nelle calcare che fornivano la calce per le malte.

Anche nel Molise, nel castello di Tufara (Campobasso), è stata riscontrata una precedente palizzata in legno.

La motta della prima età normanna sembra riprendere direttamente modelli della Normandia.

Una costante architettonica delle nuove fortificazioni è la presenza del donjon o turris magna, che anzi pare affermarsi in Italia prima che in Europa (così A. Settia). Nella sua versione italia-na in muratura, dallo scorcio del secolo XI, il donjon si presenta collocato all’interno di un re-cinto. Il donjon ha pianta quadrangolare o circolare e si sviluppa in alzato con tre o quattro pia-ni; di solito i piani inferiori comportano cisterna e magazzino, i piani superiori sono residenziali; l’accesso è al secondo o al terzo piano, tramite una passerella; le finestre sono a feritoia. Ai pia-ni inferiori si accedeva dall’alto; tra gli altri piani si comunicava con scale di legno o talora ri-sparmiate nello spessore della muratura. Anche la recinzione è in pietra, così come le abitazioni del baglio, pure racchiuso da un muro. La tecnica muraria comporta due distinti paramenti con riempimento a sacco di pietrame e terra o calce. Il baglio è spesso fittamente insediato ed appare pianificato con strade, isolati ordinati, cisterne collettive, chiesa, orti, come è stato constatato ad esempio a Mercato San Severino.

All'epoca di Ruggero II si attua una intensa attività fortificatoria, anche con soluzioni anomale, co-me quando il castello viene difeso interponendo una selva che impedisca l'assalto della cavalleria e si fa costruire una barriera di case attorno al castello, come è noto per la Campania (P. Peduto).

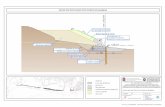

Per la fase normanna lo studio topografico della dislocazione dei castelli nella Contea di Mo-lise ha permesso di constatarne la stretta relazione con alcune direttrici viarie di origine romana, evidentemente ancora vitali, e soprattutto con i tratturi della transumanza; quest’ultima evidenza porta a rivedere l’opinione di quanti ritengono che i tratturi della transumanza tornino in uso so-lo in età tardomedievale, quando si realizza l’unità politica del Mezzogiorno d’Italia.

STELLA PATITUCCI UGGERI 12

5. L’ETÀ SVEVA Per quest’epoca disponiamo di uno strumento fondamentale, poiché l'imperatore Federico II

fece redigere un minuzioso “Statutum de reparatione castrorum”, la cui prima stesura risale al 1231; i restauri dei castelli erano posti sotto il controllo dei Provisores Castrorum, ossia di i-spettori imperiali, tranne quelli direttamente dipendenti dall’imperatore.

Nell’ambito delle tecniche fortificatorie, sono risultate caratteristiche di questo periodo le torri a puntone, ossia a pianta pentagonale, e la tecnica di intercalare torri rompitratta nelle lun-ghe cortine murarie (F. Redi). Talora si notano, oltre a restauri e rifacimenti, notevoli restringi-menti dell'area fortificata, come quando viene abbandonato e lasciato fuori tutto il baglio (ad Ocre l’abbandono del baglio appare definitivo entro il primo periodo angioino).

Per l’età sveva la trasformazione da fortilizio a dimora residenziale, palacium, ma anche domus solaciorum, è attestata ora archeologicamente a Montella e ad Amendolea, come già a Scribla. Il palazzo si sviluppa su almeno due piani e comprende al piano superiore un salone di rappresentanza illuminato da grandi finestre.

Federico II provvede a dotare il castello di arredi di prestigio e in particolare di sculture anti-che, come il sarcofago romano con leone rinvenuto a Lagopesole o le statue richieste per il ca-stello di Lucera, nel 1240 due marmi da Napoli e nel 1242 due bronzi da Santa Maria di Grotta-ferrata. Un atteggiamento che anticipa di secoli il collezionismo dei principi dell’umanesimo.

Una novità assoluta è la constatazione che nel castello di Lagopesole, costruito in età federi-ciana (1242-50), si provveda ad aggiungere - probabilmente all’età di Manfredi - degli ambienti termali dotati di apoditerium con armadi alle pareti, calidarium con suspensurae, fornace e tubi di adduzione nelle pareti, secondo i criteri tipici della tradizione romana.

All’interesse per l'acqua, che deriva dalla formazione siciliana e orientale di Federico II, si associa l’amore per i vivaria, come in Sicilia quello famoso di San Cusmano, realizzato intorno al 1239 sbarrando il fiumicello omonimo, a sette chilometri da Augusta, dove nel contempo Fe-derico faceva costruire un grande castello sul mare. Si vedono tuttora canali e cunicoli intagliati nella roccia e una grande diga, realizzata in opera quadrata con riempimento a sacco di pietrame e malta di calce e pozzolana, sbarra ancora il vallone di San Cusmano a due chilometri dalle sorgenti, dove questo ha una strozzatura di circa 200 metri tra le due pareti rocciose; purtroppo il bacino è stato ormai colmato dalle alluvioni e perciò la diga è visibile solo per 6 metri d'altez-za con una larghezza di m 6,50 in basso e di m 3 alla sommità, perché il muraglione è a scarpa all'esterno. Il lacus esisteva ancora nel Cinquecento, ai tempi di Tommaso Fazello, che dice che il vallone di San Cusmano prendeva nome da una chiesa dei santi medici Cosma e Damiano1. Si aggiunga che allo stesso Federico dobbiamo forse attribuire la vicina diga, lunga m 190, che forma il lago o vivarium di Lentini, ricordato dal 12402.

6. L’ETÀ ANGIOINA

Dall'età di Carlo I d'Angiò si operano revisioni, restauri, trasformazioni e nuove costruzioni

nei castelli preesistenti. Sappiamo che il sovrano si avvalse soprattutto dell'opera del grande ar-chitetto lorenese Pierre d'Agincourt, protomagister della curia reale, che caratterizzò in maniera significativa l’architettura dei castelli angioini. Egli operò in Campania (Castelnuovo di Napoli, 1279-82) e in Basilicata (castello di Melfi, completamento di Lagopesole). In Puglia basti ricor-dare la costruzione della grandiosa cinta fortificata di Lucera (1269-83) e gli interventi relativi ai castelli di Bari, Mola di Bari, Trani, Barletta e Manfredonia. In Abruzzo progettò le opportu-ne opere di restauro e una torre quadrata all'interno del Castro di Macchia (Castel Manfrino tra Ascoli e Civitella del Tronto). In quest’epoca troviamo incisi frequentemente sui conci delle

1 G. AGNELLO, L'Architettura Sveva in Sicilia, Roma 1935, pp. 195-210. 2 Ibid., pp. 291-97.

IL CASTELLO NELL’ITALIA MERIDIONALE 13

murature marchi di lapicidi, presenti peraltro già in età federiciana e che mancano tuttora di uno studio specifico. Ad esempio, sulle mura di Lucera ne sono stati distinti vari gruppi, che posso-no attribuirsi sia alla fornitura del materiale – marchi di cava -, che alla collocazione reciproca dei blocchi o all’organizzazione del lavoro, identificando le maestranze in vista dei pagamenti.

In età angiona intervengono novità rilevanti di carattere strutturale, in rapporto alle nuove tecniche obsidionali, come il muro a scarpa e la torre a scarpa, prevalentemente cilindrica, la soprelevazione dei muri e le caditoie aggettanti, le bertesche sulle porte, le case a schiera che fungono da cortine murarie. La diffusione dell’uso difensivo delle balestre implica la sistema-zione di balestriere nelle cortine. In rapporto poi con le nuove esigenze di confort, si aggiungo-no al palazzo servizi igienici, ma soprattutto grandi camini, oltre a vari altri abbellimenti e pittu-re murali, come gli affreschi rinvenuti a Montella. Anche nelle abitazioni del recinto i pavimenti vengono livellati con gettate di malta o di cocciopesto.

Si nota infine una particolare attenzione rivolta all’acqua, come ad esempio nel castello di Lagopesole, dove si realizzano un acquedotto e un laghetto-peschiera artificiale. Una grandiosa manifestazione se ne ha nel castello di Montella, dove si realizzano ben due acquedotti, che permettono al castello di disporre di una grande quantità di acqua; canali permettono di irrigare i giardini terrazzati, le rasole, allietati da fontane e vasche. Anche a Scribla è stata individuata una canalizzazione in tubi fittili per addurre l’acqua ad una cisterna a servizio del palatium.

Alla stessa epoca, dalla metà del secolo XIII, mentre tradizionalmente veniva ritenuto del se-colo precedente, va riferito l'incastellamento feudale della Sardegna settentrionale ad opera delle potenti famiglie genovesi dei Doria e dei Malaspina, come hanno dimostrato ad esempio i re-centi saggi praticati a Castelsardo (già Castel Genovese). Questi castelli sorsero come capisaldi strategici a controllo di porti o di fiumi e delle connesse direttrici viarie, come hanno chiarito le indagini di Marco Milanese.

7. LE MURATURE

Nell’ultimo decennio è balzata in primo piano l’importanza dello studio degli apparecchi murari,

che possono costituire un elemento di orientamento cronologico e storico, risultando legati o a con-testi sociali e funzionali specifici o a circoscrizioni territoriali. In altri termini, si va avviando fatico-samente quell’atlante delle murature medievali, che sarà uno strumento prezioso per le future ricer-che e che evidentemente non potrà essere redatto che su basi comprensoriali, ossia omogenee sul pi-ano geografico e storico. Questo congresso ne ha messo in evidenza alcuni aspetti.

Per l’età bizantina le ricerche nella Sardegna nord-orientale consentono di distinguere alme-no tre tipologie fondamentali di murature. Il muro a telaio di origine africana, riscontrato rara-mente in Sicilia (Castronovo) e sulla penisola (Roselle), appare diffuso in età vandalica e giusti-nianea. Più comune risulta dal VI secolo l’opus incertum qualitativamente povero, costituito da blocchi eterogenei di riuso o raccogliticci, legati con abbondante malta. Infine sempre più fre-quente diventa nei secoli successivi la muratura a secco, che presenta talora una tecnica megali-tica, che richiama quella nota nella Sicilia sud-orientale e nel Salento.

Per il tardo medioevo alcune tecniche costruttive omogenee sono state enucleate talora all'in-terno di singoli potentati o signorie, che intraprendono una politica costruttiva ricorrendo a mae-stranze specializzate, che adoperano tecniche murarie peculiari, come è stato dimostrato nell’ambito dei possessi dei Conti Guidi in Toscana e dei Conti d'Aquino nel Lazio Meridionale.

Una particolare povertà delle tecniche costruttive murarie è stata notata durante il periodo normanno, che vede l'uso di pietrame locale, utilizzato contestualmente per produrre la calce, come il calcare del Molise e quello magnesiaco della Campania. In alcuni casi - come ad esem-pio a Magliano nel Basso Molise - sono state notate in prossimità dell’insediamento fortificato le tracce delle cave di estrazione del materiale lapideo, mentre una cavità circolare poteva essere adibita alla produzione della calce.

In età federiciana la tecnica muraria è di solito molto accurata e presenta soluzioni raffinate

STELLA PATITUCCI UGGERI 14

come l’uso di conci a bugnato e alcune peculiarità architettoniche, utilizzate soprattutto dalle maestranze pugliesi, che sembrano perdurare nella loro attività anche nella prima età angioina, quando si spingono ad operare fino in Abruzzo (F. Redi).

Recentemente l'applicazione della lettura stratigrafica degli alzati è diventata molto raffinata ed ha portato - per esempio in Toscana - alla individuazione di particolari realtà edilizie, offren-do la possibilità di correlare fonti scritte e iscrizioni con gli apparati murari, che possono quindi essere estrapolati come guida alla datazione di soluzioni analoghe entro specifici ambiti territo-riali, feudali o comunali (G. Vannini). Così ad esempio nel caso di Arcidosso (Monte Amiata) il palazzo degli Aldobrandeschi, risalente al X secolo, è stato individuato proprio grazie ad un'ac-curata analisi delle murature. Questi studi minuziosi degli alzati porteranno certo alla realizza-zione di utili atlanti dei paramenti murari per aree omogenee, come si intravede già per L’Aquila3 e per la Toscana.

Soluzioni architettoniche particolari sono state riscontrate infine nei castelli del Molise, co-me le tipiche torri a cavaliere di Roccamandolfi, Termoli e Tufara4, che richiamano analoghe soluzioni dei castelli crociati del Regno di Gerusalemme (Krak dei Cavalieri).

8. IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO

Il castello non va visto estrapolato dal contesto territoriale, entro il quale solamente acquista

un significato pregnante, come si vede dalle ricerche condotte in Abruzzo, Campania ed Irpinia, dove lo studio dei castelli è stato integrato nella ricerca sul territorio ed ha portato all'impianto di analitiche carte archeologiche medievali. La ricognizione di superficie e l’analisi delle mura-ture, due procedimenti non invasivi e poco costosi, permettono di organizzare una raccolta di dati di partenza anche per aree molto vaste. A seconda che si vogliano raccogliere tutte le pre-senze documentate in un territorio o che si preferisca rivolgere l'attenzione ad un solo aspetto, costruendo pertanto una carta tematica, i risultati sono sempre utili e permettono un'interpreta-zione ambientale e storica del fenomeno indagato.

Anche in assenza di scavi la ricerca archivistica e storiografica unita all'esplorazione del ter-ritorio possono portare a brillanti risultati. Si tratta di ricerche condotte con la metodologia pro-pria della topografia storica, applicata abitualmente per l'antichità e che può anche ricorrere alla fonte archeologica, ove possibile, ma per la quale la fonte archeologica non è essenziale. Questo vale ancor più per l'età medievale, poiché mentre in epoca classica le fonti scritte sono quantita-tivamente ridotte o assenti, per l'età medievale a partire dall'ottavo secolo, con incremento espo-nenziale nei secoli seguenti, le fonti scritte offrono una documentazione imponente, che - letta con metodo topografico ed applicata al terreno tramite autopsia - permette di conseguire risultati notevoli. Così ad esempio per la fase bizantina in Sardegna o per il Molise normanno o per il fenomeno dell'incastellamento nel Lazio meridionale.

A seconda della diversa situazione geomorfologica e pedologica, sono state evidenziate for-me insediative differenti, dal villaggio al castello, e tempi diversi di durata e di abbandono; par-ticolare è il caso della ricca piana della Campania, che mostra un’eccezionale continuità dello sfruttamento agricolo e dell’insediamento sparso, anche senza voler estremizzare questa consta-tazione secondo un determinismo geografico.

Per quanto attiene all’importante problema del decastellamento del territorio, gli studi sono ancora all'inizio sia per l’aspetto cronologico che per quello più propriamente storico. In più oc-casioni è stata constatata la crisi territoriale del sistema feudale nel tardo medievo, ad esempio nel caso macroscopico del sinecismo dell'Aquila sancito dal papa sin dal 1229, ma realizzato

3 F. REDI, L’archeologia del costruito, in Archeologia del paesaggio medievale (QAM IX), Borgo San Lorenzo

2007, pp. 9-48. 4 Cfr. anche Calitri (Avellino) e Bovino (Foggia): E. LO RUSSO, La torre a cavaliere di Bovino, Foggia, Granzi,

1999.

IL CASTELLO NELL’ITALIA MERIDIONALE 15

pienamente, o quasi, all'inizio del periodo angioino. In Toscana assistiamo sia all’abbandono di molti castelli del Contado a favore di Firenze che al subentrare del fenomeno della fondazione di varie Terrenuove.

9. IL RAPPORTO CON LA VIABILITÀ

Lo stretto rapporto tra la dislocazione delle fortificazioni e la viabilità, in modo da permette-

re un veloce ed efficace controllo del territorio, è stato dimostrato per tutte le epoche, come si constata a partire dall’età bizantina in Sardegna, dove abbiamo conferma di quanto ci era noto per la Tuscia bizantina e per il Limitone di Terra d'Otranto. La stessa cosa ho dimostrato del re-sto per le vie d'acqua del delta padano, attraverso la dislocazione dei kastra in età bizantina, la fondazione di Castel Tedaldo a Ferrara a cavallo della navigazione padana nel X secolo e di numerosi castelli e torri in età tardo medievale.

Nel Molise normanno risulta significativo l’insistere dei castelli sulle alture che dominano i tratturi pastorali e la viabilità tradizionale (G. Di Rocco; C. Ebanista per la valle del Fortore). Non molto diverso è il ruolo dei Castelli degli Aldobrandeschi e di Arcidosso sull'Amiata tra la via Francigena e la Maremma e dei castelli eretti dai conti Guidi a controllo dei valichi appen-ninici tra Toscana e Romagna, dove i loro possedimenti hanno una funzione di cerniera.

Alcuni castelli sono immediatamente connessi con tratti della viabilità risalente ad età romana, in questi casi evidentemente ancora utilizzati. Ricordiamo ad esempio che in Abruzzo il castello di Rovere sorse su un sito romano, situato a controllo del valico sulla direttrice di lunga durata tra la conca aquilana e quella del Fucino. Così in Irpinia il castello di Buonalbergo viene posto a con-trollo della direttrice della via Traiana (N. Busino). Il castello di Nocera Inferiore domina la via Popilia e del resto a Nuceria Alfaterna una antica statio itineraria è ricordata dagli Itinerari romani. Più a sud sulla stessa strada insiste anche il castello di Cava dei Tirreni. Il castello di Mercato San Severino risulta posto a guardia dell’importante trivio della via proveniente da Benevento e Atri-palda (Abellinum), che qui dirama a ovest per Nocera e a sud per Salerno; allude alla strada l’antica denominazione Rota (ad Rotas), odonimo persistito nella titolatura della chiesetta di Santa Maria a Rota, esistente dal VI secolo all’altezza di Mercato San Severino.

10. I MATERIALI

Alcune relazioni si soffermano anche sulla ceramica rinvenuta nel corso delle ricerche. Di

particolare interesse è la fornace per la produzione di ceramica grezza altomedievale segnalata a Castel Manfrino nel Teramano. Assai più frequente è risultata la produzione sul posto dei lateri-zi, in particolare dei mattoni e dei coppi necessari per le coperture.

In Toscana gli scavi sul Monte Amiata hanno evidenziato la presenza di ceramica decorata a colature rosse, riferita ai secoli X-XIII5, e di olle e anforacei anche con fondo a profilo convesso.

Gli scavi nei castelli dal Molise alla Calabria – come ad esempio a Gerione, Ariano Irpino e Amendolea - hanno confermato l’importanza che tra la suppellettile di uso comune riveste nel tardo medioevo la ceramica dipinta a bande, che già trent’anni fa individuavo come tipica dell’Italia centro-meridionale6, ma che manca ancora di uno studio specifico complessivo.

Risulta confermato anche il quadro che avevo tracciato venti anni fa per le ceramiche da ta-vola decorate in uso nell’Italia Meridionale in età tardo-medievale, e cioè che vi prevale netta-mente la ceramica ingubbiata a decorazione dipinta policroma sotto vetrina piombifera, che ap-pare un surrogato della più prestigiosa protomaiolica. Nei secoli XIII-XIV la prima è un prodot-to di uso comune, perché poco costosa; la seconda si trova di norma in residenze signorili e in

5 Vd. Fr. GRASSI, Ceramica dipinta a bande in rosso, in G. BIANCHI, Campiglia, Firenze 2003, II, pp. 301-03. 6 S. PATITUCCI, La ceramica medievale pugliese alla luce degli scavi di Mesagne, Mesagne 1977, pp. 52-96.

STELLA PATITUCCI UGGERI 16

ricchi contesti come le grandi città portuali7. Va notata la presenza di ceramica ingubbiata e graffita, a ritocchi policromi (giallo, bruno,

verde), segnalata in più siti, come i castelli di Montella, Torella e Magliano presso Santa Croce di Magliano. Lo studio di questa classe ceramica, per l'Italia meridionale, è appena agli inizi. Possiamo ricordare per la Campania i materiali da Salerno, noti da tempo, e i ben più numerosi reperti dagli scavi nei castelli dell’Irpinia, che forniranno certo dati nuovi. Nel Molise è stata riconosciuta ad Isernia una produzione che inizia nell’ultimo quarto del XV secolo e si diffonde verso la metà del secolo successivo con una fase più evoluta che introduce l’uso del blu accanto al verde e al giallo. Più consistenti sono le nostre conoscenze per la Puglia, dove sono state iso-late alcune produzioni, sia nel Tavoliere - come il tipo Torre Alemanna a decorazione tricroma databile alla fine del XV e nel XVI secolo -, sia nel Salento. Qui possiamo isolare il tipo Lecce o ‘protograffita’ a decorazione bicroma (rosso e verde), presente già nel terzo quarto del XV se-colo, il più tardo tipo Castrignano, come l’avevo definito trent’anni orsono, ora meglio definito tipo Cutrofiano dal luogo di produzione, databile alla fine del XV e nel XVI secolo; infine il tipo Manduria, che sembrerebbe scendere al XVI-XVII secolo8.

Una ricerca a parte meriterebbero i ‘cantarelli’, ossia i vasi per la produzione dello zucchero, che fuori della penisola trovano stringenti confronti nelle grandi isole mediterranee, a Cipro e in Sicilia a Palermo.

Alcune ceramiche rinvenute nei castelli nel corso dei recenti scavi rivelano una circolazione nell’ambito dell’Italia meridionale, forse effettuata in gran parte lungo le grandi arterie tratturali.

Analogamente le macine per la molitura del grano in ambito domestico, segnalate in Molise, Campania, Puglia e Basilicata, sono risultate di pietre vulcaniche cavate dal massiccio del Vul-ture o dai monti della Campania e alludono pertanto ad un commercio interregionale di materia-li pesanti affidato alle vie d’acqua e di terra.

Si è prestata attenzione anche ai manufatti metallici, soprattutto armi, punte di frecce e di

balestre, parti di corazze (come a Tornimparte), spesso prodotti sul posto, come dimostra il fatto che molti castelli hanno rivelato la presenza di forge di fabbri, come nella fase tarda del donjon di Rocca San Felice con bancone di forgiatura e vasca di raffreddamento ricavata nella prece-dente cisterna. Notevole la produzione metallurgica tra XIII e XV secolo nel castello di Mercato San Severino, dove nella cosiddetta Piazza d'Armi un’officina di fabbro era affiancata anche qui dall'indispensabile cisterna. Anche il vetro in alcuni casi dovette essere prodotto in loco, come sappiamo espressamente dai documenti di età angioina per il castello di Lucera.

Importante infine lo studio della fauna, sia quella di allevamento (suini, ovini, caprini, bovi-

ni) che quella derivante dalla caccia (come i cervi) e dalla pesca (come le anguille di Lagopeso-le), utile ai fini della ricostruzione dell'alimentazione, che riflette anche le differenze tra i vari ceti sociali. Così ad esempio ad Ocre, nella residenza signorile arrivavano parti nobili di animali già macellati, che erano giovani e offrivano perciò carni morbide e una dieta variata; mentre nelle abitazioni del baglio venivano macellati sul posto animali vecchi e venivano utilizzate an-che testa e zampe. Infine un ricco consumo di carni di ovicaprini è stato riscontrato a Magliano nel Basso Molise.

7 Per la discussione e un aggiornamento sulla ceramica invetriata e dipinta v. ora S. PATITUCCI, La ceramica tar-

domedievale pugliese, in Dall’habitat rupestre all’organizzazione insediativi del territorio pugliese, Spoleto 2009, pp. 144-174.

8 Ibid., pp. 177-180.