I VOLTI.

-

Upload

altracomunicazione -

Category

Documents

-

view

213 -

download

0

description

Transcript of I VOLTI.

I VOLTILuigi Berzano

Lettere agli amici di Val d’Andona

Luigi Berzano

Riprendiamo con queste lettere l’idea che il volto degli uomini e delle donne, oltre che il volto di tutte le cose, sia il segno più bello e significativo del mistero di Dio annunciato da Gesù.

I VOLTI Lettere agli amici di Val d’Andona

Il Vangelo ci parla di uomini e donne che hanno ottenuto mi-racoli solo guardando Gesù in volto. La donna malata di emorragia, della quale racconta il vangelo di Marco, non par-la a Gesù, ma solo si avvicina per vederlo e toccarlo e viene guarita. Parla a Gesù col corpo, con il tatto, non dice alcuna parola, se non interiormente, tra sé e sé. La donna va da Ge-sù con il proprio linguaggio, cioè con tutta se stesso, con la ve-rità di se stessa. Il racconto suggerisce la particolarità della co-municazione che la donna stabilisce con Gesù. Un contatto non verbale, tattile, ma carico di intenzione, che Gesù «sen-te» diverso dal contatto anonimo della folla che lo circonda. Contemporaneamente, Gesù sente una forza uscire da lui e la donna sente nel suo corpo la guarigione avvenuta. Essa pregò

e conobbe grazie al suo corpo. E’ la comunicazione non ver-bale. Il coraggio della donna che, nonostante la sua condizio-ne di «impura», osa toccare Gesù indica il suo bisogno pro-fondo di guarigione e di vita. Il pudore stesso della donna che, colpita da emorragia intima, non. domanda e non implo-ra, ma si limita a toccare il mantello di Gesù, diviene linguag-gio ascoltato da Gesù. Del resto, il toccare è sempre recipro-co: mentre tocco, sono toccato da ciò che tocco. E’ Gesù che, infine, conduce la donna a pienezza di relazione. Chiedendo «Chi mi ha toccato il mantello?» Gesù porta la donna a vince-re il timore che la teneva nel nascondimento e a passare dal gesto alla parola, fino a dirgli tutta la verità.

2

1

Guardare in volto, toccare e la preghiera non verbale

Nella società ebree il lebbroso era l’emarginato per eccellen-za. La sua malattia era considerata non solo come ripugnan-te, ma anche dovuta a qualche castigo divino per peccati com-messi. Egli viveva la malattia più infamante e disperata, poi-ché alla sofferenza fisica si aggiungeva la sofferenza morale per la sua emarginazione. La sua liberazione poteva avvenire quando qualcuno viveva con lui il suo dolore estremo. Quan-do qualcuno aveva per lui compassione, cioè il patire insieme. Così avviene con Gesù. Gesù si è sempre rifiutato di abbando-nare qualcuno alla solitudine del dolore. A me pare questa la

vera rivoluzione del vangelo e la stessa ragione della morte di Gesù: soffrire non ha alcun senso. La sola giustificazione del-la sofferenza – e dello stesso morire – è la sofferenza e la mor-te per ridurre la sofferenza di un'altra creatura vivente. Le so-cietà, e la stessa idea di socialità, si forma quando avviene questa cosa sorprendente della compassione, cioè del soffrire con un altro (Emmanuel Lévinas). Tutte le guarigioni di Gesù iniziano quando qualcuno, guardandolo in volto, scopre un “tu” che lo accoglie.

3

2

Gesù guarda in volto il lebbroso

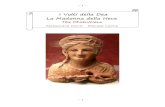

In Liguria, a Santo Stefano d’Aveto, vi è una singolare immagi-ne della Madonna Assunta. É una copia di quella che la Vergi-ne Maria dal volto indio impresse nel 1531 sul grembiule di un giovane maya: la Madonna di Guadalupe, dal volto messicano, dal nome spagnolo di fattura araba. Quel santuario è oggi certa-mente il più grande santuario mariano che esiste nel mondo. Quell'immagine è nel paesino ligure perché una copia di essa venne data da Carlo V ad Andrea Doria ed essa fu il vessillo cri-stiano durante la battaglia di Lepanto del 1575. Ma non sempre si sa che quella Madonna è la «donna vestita di sole» del capito-lo 12 del libro dell’Apocalisse, che è la figura della Chiesa negli ultimi tempi. Mai, prima del 1531, la Madonna era stata vene-rata in quella forma nella Chiesa, cioè con quel bel volto da don-na indio. Quanti i bei volti che dovremmo oggi dare a Maria ma-dre di Gesù. E ogni popolo ha diritto di avere il suo volto nel vol-to di Maria? Forse gli eventi dei nostri giorni ci dicono che i «tempi ultimi» della storia umana sono oggi più vicini che non nel giorno dell'apparizione messicana. La festa religiosa e la real-tà storica sono sempre nel cristianesimo un fatto intrecciato.

4

3

Il volto indio di Maria

Madonna Assunta a Santo Stefano d’Aveto

Il modo con cui guardiamo e valutiamo un volto vecchio di uomo o di donna dipende da molti fattori. Sarebbe lungo l'elenco delle società che sono state più ospitali della nostra nei confronti della vecchiaia e che hanno fatto dell'età anzia-na il segno di una dignità e di un particolare valore. L'uomo che invecchia – ciascuno di noi lo saprà un giorno – è il bam-bino che fu lo stesso volto, lo stesso stupore davanti al mondo, lo stesso bisogno di amore, lo stesso bisogno di capire. Dal bambino al vecchio, c'è una continuità sconcertante, una so-miglianza mai smentita. Questo avviene perché, anche quan-do siamo molto vecchi, moriamo con il volto della nostra in-fanzia. Ma siamo i soli a saperlo. Questa riflessione potrebbe proseguire ancora a lungo perché nel volto si cristallizza sim-bolicamente l'insieme dei valori sociali in vista del meglio o del peggio. I due versanti del sacro, il santo e la vergogna, si

alternano secondo le circostanze. Il rapporto con il volto è un rapporto con il sacro, con tutta l'ambivalenza di cui testimo-nia una tale responsabilità: dallo stupore allo spavento, dal-l'amore all'omicidio. Lo stesso individuo conosce talvolta nel corso della propria esistenza quelle differenti intensità che te-stimoniano il suo valore in seno ad uno spazio sociale in cui viene sottomesso all'apprezzamento degli altri a lui, favorevo-li o meno. La perdita del volto nel razzismo o nello sfigura-mento, è una perdita d'esistenza perché introduce la profana-zione del proprio nucleo esistenziale. All'opposto, l'amore o il riconoscimento inventano un volto all'altro che niente potrà distruggere se non il cambiamento di tonalità di questo sguar-do. Il sacro del volto comincia o termina negli occhi degli al-tri che ci guardano.

5

4

Il volto dell’anziano

Si dice che la notte raggiunga il grado massimo di buio un'ora prima dell'alba, quando la luminosità che il sole lascia nell'atmo-sfera al tramonto si è completamente dileguata. Così è anche il rapporto tra Dìo e 1'uomo. L'intervento di Dio è vicino quando un uomo ha toccato il fondo della paura e della tristezza e le ulti-me luci si sono spente. Prima d'allora Dio sembra restare assen-te, anche se l’uomo lo invoca con forti grida. Perché? Dov’era Dio durante la Shoà degli ebrei? E durante gli eccidi etnici in Ruanda, in Bosnia e altrove? Dove stava Cristo mentre gli apo-stoli lottavano con i flutti rabbiosi del mare? Anche nel buddi-smo è presente la fede nel Budda che stava, solo, sul monte Su-mi che sorge nel bel mezzo dei mille mondi, recitando continua-mente il sutra della verità. Dio è con noi come lo è stato Gesù fin sulla croce. La dignità del cristiano non è di attendersi che Dio si sostituisca a noi, ai nostri sforzi e lotte. Quando la lotta è stata portata a termine e l’uomo ha esaurito il suo sforzo, allora compare Dio. Era già presente; ma poi si manifesta all’occhio dei discepoli. Molte volte nei vangeli i discepoli vedono il volto di Gesù dopo la tempesta sul lago.

6

5

Vedere il volto

Volto di CristoBeato Angelico

«Dio non esiste. Dio esiste. È una discussione che non ha sen-so. Bisognerebbe non pensare più a Dio. Dio non è qualcosa cui si può pensare. Del resto è quanto i nostri contemporanei hanno compreso. A meno che non l'abbiano compreso per niente: e che Dio sia rimasto per loro l'oggetto di pensiero al quale non si pensa più»

Così riflette il personaggio di un romanzo di Maurice Bel-let, sacerdote cattolico francese contemporaneo. Il cristianesi-mo è la visione religiosa che assegna a Dio un volto e che gli dà del tu: e non solo gli dà del tu, ma anche, cosa ancor più temeraria, sembra dargli un nome proprio che in italiano suo-na appunto Dio. Nella Bibbia, Dio non si dà un nome: si rive-la piuttosto tramite degli attributi. Anche il nome rivelato a Mosè - JHWH - non è un nome proprio ma un attributo, il suo modo di essere. Gesù chiama Dio Abbà, termine affettuo-so riferito al padre, e anche questo non è un nome proprio. Noi invece siamo abituati a chiamare Dio con il nome di Dio: ma non dovremmo farlo per abitudine. Dio non è qualcosa a cui pensare: è oltre il pensiero. Dare del tu a Dio è una cosa bellissima, a meno che non sia il modo con cui faccio di Dio

uno dei tanti oggetti del mio pensiero. Fare di Dio un oggetto del mio pensiero equivale a dire che Dio esiste perché lo pen-so, cioè che Dio non esiste se non lo penso. Ma Dio è proprio l'oltre le categorie dell'essere e del non essere in base al mio pensiero. Solo così ha senso divino dare del tu a questo oltre: altrimenti è idolatria blasfema, è nominare invano il nome di Dio. Dare del tu all'oltre l'essere, chiamarlo, è una cosa bellis-sima, un bene prezioso conservato e testimoniato dal cristia-nesimo, perché stabilisce la relazione: e la relazione è il veico-lo della vita. Il tu necessita dell’io: il fatto stesso di dire tu dà realtà a io. Se la realtà di io risiede nel fatto di dire tu all'oltre ogni limite, risiede cioè nella relazione di reciprocità con l'ol-tre ogni limite, allora la realtà di io è inverata dalla realtà di tu oltre ogni limite: «Nessuno sa chi è il Figlio se non il Pa-dre, né chi è il Padre se non il Figlio». È la relazione che ren-de vero il dare del tu da parte di io, il riconoscere io in base a tu: e quella relazione vivificante è lo Spirito, il testimone fede-le. Perché tutto questo è vero solo se anima la vita vissuta e ne impronta l'orientamento.

7

6

Dare del tu a Dio

La paura e l’'odio dell'altro nascono dall’incapacità di guardarci in faccia, scoprendo di essere del tutto simili, segnati dalla stessa impronta umana, fratelli nella gioia e nel dolore. È per questo che gli innamorati veri, esaurite le parole, si guardano negli oc-chi. Il volto è la nostra identità svelata ed è per questo che, quan-do si è in imbarazzo o in tensione, si cerca di evitare lo sguardo. Il volto umano è 1a superficie più interessante del mondo. E non c'è nulla di più sconosciuto della faccia di una persona che conosci. Se la guardi a lungo diventa noi, sia essa una persona, una cosa, un paesaggio. Quando gli sguardi si incontrano e gli occhi si fissano riscopriamo, allora, la particolare capacità silen-ziosa di dialogo e di incontro con gli altri, così da far cader pre-venzioni e da accendere simpatia e comprensione.

8

7

Guardare i volti

Chagal Amanti

La percezione viva del volto misterioso delle creature e delle cose è come l'inizio di ogni nuovo atto creativo e di ogni aper-tura verso la vera conoscenza. L'attenzione verso ogni picco-lo dettaglio, il minimo particolare, ogni fenomeno apparente-mente più ovvio e modesto, rientra nella convinzione che sot-to la "maschera" del visibile si cela sempre il volto misterioso e non sempre visibile della realtà. Nei meandri della realtà fi-sica giace il mistero, che dietro al corporeo sì cela ma che cor-poreo non è, e il corporeo del mistero non solo non cancella il mistero stesso, ma anzi in determinate occasioni può essere a propria volta cancellato. Dalla percezione di questi volti, e dall'interrogazione che questi suscitano, ha origine ogni au-tentico atteggiamento sapienziale, ma anche scientifico. Dal-l'incontro con il volto misterioso delle cose e dallo stupore da esso generato ha origine la conoscenza, l'ordinamento del-l'anima in filosofia; una sorta di scaturigine del pensiero filoso-fico, teologico e scientifico. La ricerca del volto celato delle

creature è ciò che attrae e appassiona: le forme irregolari del-la natura, l'acqua del mare, la roccia, le pietre, gli uccelli, gli alberi, le piante, i fiori ... Nulla meglio del volto può evocare e rendere materialmente presente l'incontro tra natura e mi-stero, esperienza e trascendenza, esteriore e interiore, visibile e invisibile. Proprio in quanto tale, il volto è il simbolo per ec-cellenza della persona, della sua assoluta unicità e identità, della sua autocoscienza spirituale e del suo indicibile mistero. I1 volto-persona non potrà mai essere ridotto all'immobili-smo senza vita della "cosa" e di un concetto astratto; esso tra-scende i limiti di ogni concetto. Tutto il messaggio di Gesù è orientato verso lo sguardo. Anche l'uomo può definirsi tale proprio grazie allo sguardo. Già in senso linguistico in greco, il concetto di volto è connesso con lo "sguardo a" e anche "vultus" è connesso al "visus", cioè alla “vista”. Tutto indica la preminenza dello sguardo.

9

8

I volti delle cose

Nella cultura occidentale la relazione tra il volto e l'identità dell'individuo ovvero ciò che lo costituisce strutturalmente co-me tale e lo rende perciò .stesso distinguibile da tutti gli altri, è un’evidenza. Lo dimostra il senso comune che spesso, nella gnomica, ha evidenziato tale relazione. Lo si coglie in escla-mazioni come: "Gli occhi sono lo specchio dell'anima", o: "Basta guardarti in faccia per capire come la pensi". O, anco-ra, lo stato del volto viene assunto come specchio dello stato di benessere generale del soggetto, come quando si dice a qualcuno: "Non hai una bella cera!", dove "cera" è un dialetti-smo che sta per faccia, volto (cara, in portoghese). Allo stesso modo, guardando in faccia qualcuno gli si dice: "Hai un bel-l'aspetto", denotando sempre lo stato di salute dal mostrarsi del volto. E non si può dimenticare: "Guardami negli occhi!" con cui di solito ci si rivolge a qualcuno quando si tende ad avere da lui assicurazione sul fatto che quel che ci sta dicendo sia vero. Le ragioni di questa relazione vanno cercate sul pia-

no storico della nostra cultura che è rappresentato dall'orien-tamento visivo, una cultura dell'occhio, all'interno della quale il dispositivo della visione costituisce l'asse attorno al quale si organizza tanto l'attività cognitiva dei soggetti (conoscere si-gnifica aver visto) quanto la loro vita relazionale (lo sguardo è ciò grazie a cui in larga parte si costruiscono, si mantengono e si interrompono le nostre relazioni. Tale orientamento si spiega certamente con l'introduzione della scrittura alfabetica e con la ridefinizione che essa ha comportato della nostra stes-sa neurofisiologia percettiva.

Nelle società antiche la comunicazione passava attraverso la voce, certo, ma non separata dalla globalità del corpo nar-rante. Il poeta omerico, come oggi l'attore del teatro di narra-zione, comunicava certamente attraverso la parola, ma di si-curo anche attraverso i suoi tratti fisici, le posture, il gesto, la mimica, la prossemica che era in grado di attivare tra sé e i suoi spettatori. Si tratta di una comunicazione olistica e chia-

10

9

Il volto prima di Facebook

ramente sociale. L'ordine della scrittura opera una riduzione di semplificazione rispetto a questo regime di totalità percetti-va. L'atto della lettura è tendenzialmente silenzioso, impegna soltanto lo sguardo, e quindi diviene squisitamente individua-le. La relazione tra il volto e la struttura profonda dell'uomo è attestata anche all'interno della tradizione giudaico-cristia-na.

La cultura ebraica è di per sé contro la rappresentazione di Dio. Dio non può essere rappresentato in immagini, perché farlo implicherebbe di "dargli un volto" e quindi pretendere di rinchiudere in un'immagine o in una parola l'immensità del suo Essere. La domanda di Mosé: «Mostrami il tuo volto» (Esodo. 3,18) rivela questa verità, poiché come dice lo stesso Jahwèh: «Non può vedermi l'uomo e continuare a vivere» (Esodo. 3,20). Di più. Il divieto si estende persino alla possibi-lità di nominare Dio, tanto che il tetragramma sacro nel-l'ebraismo post-esilio babilonese può essere pronunciato solo dal Sommo Sacerdote nella solennità del Kippur. D'altra par-

te Dio è anche qualcuno che si interessa all'uomo, gli parla, stabilisce con lui un'alleanza, tanto che quel Volto invisibile diviene oggetto di desiderio da parte dell'uomo: «Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio?» (Salmi 41,1-3). Proprio nell'episodio centrale del Sinai questa dialettica tra nascondimento e mani-festazione si esprime nelle parole di Dio che rivela a Mosè il suo nome: "Io sono l'essere" in greco e "Io sono colui che so-no" in latino. Di fatto, però, l'ebraico dovrebbe essere tradot-to in altro modo. Mentre Dio ribadisce di non essere definibi-le in sé e che quindi il suo essere non si può comprendere, al-lude però al fatto che proprio quest'essere si manifesterà nella storia futura dell'Alleanza: "Io sono quello che le mie azioni manifesteranno". La manifestazione perfetta del Volto di Dio all'uomo è Gesù Cristo. In Gesù Dio ha fatto brillare il suo volto sopra di noi. «Chi vede me, vede il Padre» (Giovanni, 14,9). Ma, allo stesso tempo, Gesù costituisce il volto dell'uo-mo a riflesso e manifestazione del Volto di Dio.

11

La risposta più terribile formulata da un malato in terapia psichiatrica, su che cosa fosse la sua vita reale, fu che la vita fosse solo “un’altra finestra aperta sul mio desktop”. Si può vivere pensando che tutto sia soltanto on line? Che siano solo lì le amicizie, le conoscenze, la cultura, il divertimento, l’eco-nomia, le scelte, gli innamoramenti, la religione e tutto il re-sto?

Alcune cose le possiamo cogliere già dalle due principali funzioni che il volto svolge nella pagina personale di un uten-te di Facebook: il volto come forma di auto-rappresentazione e rispecchiamento del sé; il volto come uso strategico del-l'identità, come tecnica di costruzione di un altro Sé ideale. L'analisi delle scelte fatte dagli utenti nel momento in cui han-no dovuto darsi un volto in Facebook consente di dare conte-nuto a queste due logiche. Il risultato è il reperimento di va-rie scelte principali di autorappresentazione a ciascuna delle quali corrisponde una duplice strategia nell'uso del volto: quella che colloca l'autore al centro della pagina e insiste sui

contenuti della pagina stessa come legati all'esperienza e alle competenze dell'autore; quella che gioca invece sul maschera-mento, sull'identificazione del proprio volto attraverso la sua sostituzione o negazione. Si ottengono vari tipi di volto in Fa-cebook.

Quella più diffusa consiste in un’immagine in cui il volto è rappresentato dal volto dell'utente, nella maggior parte dei ca-si fotografato in una posa "ufficiale"; pragmaticamente que-sto tipo di volto mira a favorire la propria identificazione, re-clama l'autorialità di quello che nella pagina è contenuto.

Un’altra scelta è quella che consiste nel rappresentarsi attra-verso immagini contestuali: si tratta di immagini "tranche-de-vie" in cui il volto dell'autore compare insieme a congiunti (nella maggior parte dei casi i figli, o il compagno/a), ma an-che in tutta una serie di situazioni informali che appartengo-no alla sua quotidianità: in costume da bagno in spiaggia, du-rante un barbecue, in birreria con gli amici. Si tratta di imma-gini più intime che da una parte costruiscono l'identità insi-

12

10

Il volto dopo Facebook

stendo sul ruolo sociale (marito, moglie, padre), dall'altra rac-contano la propria normalità e il fatto di avere aperto un ac-count non di certo per ragioni legate alla propria professione.

L'altra strategia consiste nel dare del proprio volto un'imma-gine poetica. La funzione poetica indica un uso della lingua non convenzionale: essa si esplica nella scelta di rappresenta-re il proprio volto in maniera artefatta: ripreso dall'alto, in chiaroscuro, virato nel seppia, in negativo; ripreso solo in al-cune sue parti: l'occhio, la bocca, la mano; ritratto da fotogra-fie "artistiche", di posa. Pur nella riconoscibilità del volto, gli utenti che fanno questa scelta tendono ad attribuirsi una qual-che eccezionalità, attraverso un'immagine sofisticata rivendi-cano un'originalità, affermano il principio della loro distinzio-ne.

Un’altra strategia è quella di coloro che optano per lasciare vuoto lo spazio destinato al proprio volto, accettando di la-sciarsi identificare dall'avatar grigio che Facebook rende visi-bile. Pragmaticamente il fatto di rimanere senza volto comu-nica esattamente il contrario di quello che l'immagine referen-ziale comunica: "Sono in Facebook per curiosità, per studio,

per prova. Ma non ci tengo, non ci investo...". Un profilo a basso impatto identitario, senza impegno.

Altra strategia ancora consiste di immagini contestuali ca-ratterizzate dalla identificazione del proprio volto con una ca-ricatura, che Facebook consente di costruire all'utente: un personaggio dei fumetti, un animale, un campione dello sport. Invece di raccontarsi mostrando le loro fotografie, que-sti utenti giocano a dirsi proprio nel sottrarsi. Crearsi un vol-to da una cosa o personaggio significa associare al proprio volto tutto ciò che socialmente è conosciuto come attribuibile a quella cosa o personaggio: tenerezza, pigrizia, simpatia; ele-ganza, classe, fascino; timidezza, insicurezza, scarso senso pratico.

L'ultima strategia è quella consistente in immagini poetiche completamente decontestualizzate che pretendono di avere un funzionamento esplicitamente simbolico. È il caso di chi sostituisce al proprio volto la fotografia di una mano tesa, di un gabbiano, di un tramonto, di un albero, piuttosto che del-l'Estasi di Santa Teresa.

13

© LUIGIBERZANO2012IN COPERTINA - Caravaggio - La chiamata di Matteo - Cappella Contarelli San Luigi dei Francesi - Roma

NATALE 2012Pubblicazione scaricabile gratuitamente dal sito www.pluralismoreligioso.it

xiv

I VOLTI