Chirurgia della paralisi facciale periferica e conseguenze

Transcript of Chirurgia della paralisi facciale periferica e conseguenze

Chirurgia della paralisi faccialeperiferica e conseguenze

D. Labbé, J. Bardot, H. Bénateau

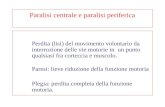

La paralisi facciale completa rappresenta una disgrazia insopportabile e si accompagna a importantidisturbi funzionali. Il nervo facciale deve essere riparato tutte le volte che questo risulti tecnicamentepossibile, in particolare nei soggetti giovani. Quando la paralisi facciale è definitiva, il suo trattamentopalliativo riposa su tre punti essenziali.Un esame clinico iniziale completo che analizza, via via, le conseguenze estetiche e funzionali, che siappoggia eventualmente a una elettromiografia (EMG) e determina il piano del trattamento.La conoscenza perfetta della tecnica di chirurgia palliativa: a ciascuno stadio le indicazioni dipendono daltipo di paralisi e dalle sue ripercussioni. I punti essenziali saranno trattati durante la descrizione diciascuna tecnica.Un’indicazione adattata a ciascun tipo di paralisi facciale: i casi più tipici sono quelli della paralisi faccialedefinitiva e completa con interruzione del tronco del VII. Le paralisi facciali congenite, le paralisi facciali egli esiti dei plurioperati sono ugualmente trattati, così come i loro particolari terapeutici.L’idea centrale di questo articolo è quella di trattare in un unico tempo, quando possibile, l’insieme delleconseguenze della paralisi facciale allo scopo di evitare al paziente interventi iterativi e risultati parziali.© 2008 Elsevier Masson SAS. Tutti i diritti riservati.

Parole chiave: Paralisi facciale; Mioplastica; Tossina botulinica; Lembo

Struttura dell’articolo

¶ Introduzione 1

¶ Riparazione nervosa precoce 2Sutura nervosa 2Innesti nervosi 3

¶ Paralisi facciale inveterata: trattamenti palliativi 3Bilancio iniziale 3Tecniche di trattamento palliativo 5

¶ Indicazioni 15Trattamento precoce 15Chirurgia palliativa della paralisi facciale inveterata 15

■ Introduzione

La paralisi facciale definitiva è, tra le disgrazie, la piùintollerabile. In una società in cui la bellezza e l’armoniafacciale sono al primo posto, l’individuo che presenta unaparalisi facciale soffre di un handicap funzionale, emotivo esociale maggiore. Il malato è spinto a mostrarsi da un soloprofilo o a presentare la maschera di un volto «solidificato» perevitare una smorfia asimmetrica che può apparire in occasionedi ogni reazione emozionale, prendendo il paziente allasprovvista.

Il trattamento delle paralisi facciali è prima di tutto eziolo-gico: sutura o innesto nervoso. Quando tale trattamento non èauspicabile, bisogna sempre far ricorso ai trattamenti palliativi.Giustamente, il paziente reclama altre cose oltre una semplicesimmetrizzazione a riposo. Cercheremo di ottenere una simme-tria durante la mimica volontaria con movimenti separati deidifferenti livelli del volto, ma lo scopo è quello di ottenere unamimica emotiva spontanea.

Il volto è lo specchio delle emozioni, dall’amore all’odio,passando per una miriade di graduazioni sottili che vanno dallagioia estrema alla disperazione profonda. Il chirurgo non puòpromettere al paziente un ritorno alla normalità con i tratta-menti palliativi, ma deve sforzarsi di ottenere un risultatosimmetrico a riposo e alla mimica volontaria.

Il trattamento palliativo deve ottenere una riabilitazioneestetica e funzionale in particolare a livello orbitario, dove leconseguenze dell’esposizione corneale devono essere previste otrattate talvolta in urgenza.

Gli autori si augurano di mettere in risalto le tecniche chesembrano attualmente più efficaci precisando i punti tecnici piùutili. Propongono un piano di trattamento globale della paralisidel facciale (che corregga in un unico tempo tutte le regioni delvolto), così come della paresi facciale.

Insistono, nel trattamento della paralisi facciale e in quelladella paresi, sull’importanza dei gesti controlaterali sul lato sanosempre iperattivo.

¶ I – 46-190

1Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

■ Riparazione nervosa precoce

Sutura nervosa

Nei casi di sezione la sutura diretta delle estremità nervose,effettuata nel periodo di tempo più breve possibile, lascia alnervo facciale le migliori possibilità di recupero.

Via d’accesso

Deve consentire di accedere al nervo in zona sana e diprogredire sino alla lesione, avendo in mente la topografia deidifferenti rami (Fig. 1).

Nella porzione intracranica e intrapetrosa l’accesso richiedecompetenze di neurochirurgia o di otorinolaringoiatria.

Nella porzione retroparotidea extracranica la via d’accessopuò essere classica, a baionetta o a tipo lifting (cfr. infra,«Anastomosi ipoglossofacciale»).

La dissezione passa dietro la parotide, senza effrazioneghiandolare.

L’emergenza del nervo facciale si trova nel prolungamentodella cartilagine del trago. Il VII si trova tra il ventre posterioredel digastrico al di fuori dell’apofisi stiloide, palpabileinternamente.

L’operatore non allenato può aiutarsi con l’utilizzo di unneurostimolatore per identificare più facilmente il tronco delnervo.

Più in avanti, l’interruzione nervosa cade o a livello dei ramidi divisione del nervo facciale nella parotide, oppure più a valle,a livello del plesso genieno descritto da Le Quang [1]. I rami didivisione del VII sono localizzati, a questo livello, sull’aponeu-rosi massaterina. Si dispongono in maniera variabile, a ventaglioo a rete, scambiando delle anastomosi a contatto della bolla diBichat. I rami efferenti camminano poi sotto lo strato superfi-ciale dei muscoli pellicciai.

In urgenza l’accesso di questa regione può effettuarsi diretta-mente dalla ferita o dalla perdita di sostanza. Nei primi tregiorni che seguono l’interruzione nervosa è utile aiutarsi con unneurostimolatore per reperire e poi identificare i rami distali delVII, che sono estremamente sottili.

Secondariamente, l’accesso è molto più difficile e necessitaspesso di portarsi sul tronco del nervo alla sua origine, poi dieffettuare la dissezione del VII intraparotidea per identificaretutti i rami nervosi sezionati. Il reperimento dei rami distale èmolto più aleatorio.

Il ramo frontale del nervo facciale è talvolta lesionato durantel’accesso chirurgico della regione periorbitaria per via coronale. Può essere lesionato con stiramento o sezione. Il suo percorso

si proietta approssimativamente sulla linea che va dal lobodell’orecchio fino a un punto situato 1 cm al di sopra della codadel sopracciglio.

Nei casi di lesione l’accesso diretto è impossibile senza unacicatrice evidente.

Il ramo mentoniero del VII decorre a livello del marginemandibolare. Localizzato sotto il muscolo mimico, diventasuperficiale a livello dell’intersezione con i vasi facciali. Il suopercorso presenta di frequente variazioni di altezza rispetto almargine mandibolare. Questo ramo è abbordato dalla via dellacervicotomia.

Tecnica di sutura nervosa

La sutura nervosa deve effettuarsi in maniera atraumatica,manipolando le estremità nervose con accortezza, sotto ilmicroscopio operatorio.

È inutile effettuare una neurolisi intrafascicolare o unaepineurectomia. L’epinevrio rappresenta uno dei rivestimenti delnervo e non deve essere resecato scorrettamente.

La sutura viene realizzata senza trazione in zona sana conpunti epiperineurali trasfissi, allo stesso tempo epi- e perineurali(Fig. 2A).

Figura 2.A. Sutura epiperineurale.B. Resezione estesa a monte del neuroma.C. L’innesto nervoso è un ramo del plesso cervicale superficiale o del nervosurale.D. Innesto nervoso.

Figura 1. Percorso del nervo facciale e dei suoi rami di divisione.

I – 46-190 ¶ Chirurgia della paralisi facciale periferica e conseguenze

2 Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

I fascicoli a livello di ciascun taglio di sezione nervosavengono affrontati con precisione (punti che prendono ilperinevrio fascicolare da una parte e dall’altra della sutura),mentre l’appoggio epineurale garantisce una buona resistenzadelle suture.

I fili utilizzati sono in nylon monofilamento 9/0 o 10/0. Treo quattro punti sono generalmente sufficienti per suturare iltronco del nervo facciale. I rami terminali sono più difficili daaffrontare a causa del piccolo calibro dei rami nervosi.

In urgenza è semplice posizionare la sutura in zona sana, alprezzo eventualmente di una minima ulteriore sezione nervosa.

Secondariamente, è necessario resecare il neuroma prossimaleper ritrovare una struttura nervosa sana. Tale resezione deverisalire di qualche millimetro al di sopra del rigonfiamentovisibile del neuroma (Fig. 2B). La sezione bassa sul frammentodistale del nervo, al contrario, non deve essere così importante.L’estensione della resezione nervosa secondaria rende talvoltaimpossibile la sutura senza tensione. In questi casi la deviazionedel VII intrapetroso può consentire di guadagnare una lun-ghezza sufficiente per evitare un innesto nervoso.

Tutti questi elementi sono a favore di un’esplorazione e diuna riparazione più rapida possibile delle lesioni del nervofacciale.

Alcuni autori utilizzano una manica di collagene o della colladi fibrina per aumentare la resistenza meccanica della sutura.Altri, al contrario, tra cui gli autori, evitano di utilizzaresostanze che rischiano di provocare una reazione da corpoestraneo a contatto della sutura nervosa. Un punto di colla puòrivelarsi utile, in compenso, a livello dei rami terminali dicalibro troppo sottile per prestarsi alla sutura.

Postoperatorio

La sutura nervosa non ha resistenza meccanica sino alla terzasettimana. Gli assoni devono attraversare la fibrosi della suturaprima di iniziare una lenta ricrescita (1 mm/g nelle fibrenervose distali).

Il recupero sarà seguito clinicamente con elettromiogrammi(EMG) ripetuti ogni tre mesi. I primi segni di recupero sonoelettrici e l’EMG ha un valore di controllo e predittivo nellaricrescita nervosa.

Innesti nervosiSe le condizioni locali lo consentono, l’ideale sarebbe di

innestare in urgenza a causa dell’assenza di fibrosi cicatrizialesul nervo e sul tragitto dell’innesto. Malgrado ciò, il contestosettico (specialmente nei casi di lesioni da morso) controindical’innesto in un primo tempo è quindi utile riparare le estremitànervose con clip per facilitare la loro ricerca al momento deltempo chirurgico secondario.

La ricrescita nervosa è più lenta dopo innesto che doposutura nervosa semplice, in quanto gli assoni devono superarele barriere fibrose di due suture nervose. Bisogna tuttavia farricorso all’innesto ogni volta che risulti impossibile la suturasenza tensione.

Il seguito clinico ed elettromiografico è identico a quello diuna sutura.

Il sito donatore può essere il plesso cervicale superficiale, difacile accesso e localizzato nello stesso campo operatorio. Ilnervo surale offre una lunghezza maggiore dell’innesto e,soprattutto, una migliore concentrazione assonale rispetto alsuo calibro (Fig. 2C).

Qualunque sia il tipo di neurorrafia essa deve rispettarequalche regola:• evitare trazioni o manipolazioni traumatizzanti per l’innesto,

specialmente evitando di rimuovere in modo esagerato iltessuto congiuntivo a contatto con l’epinevrio dell’innesto;

• posizionare l’innesto nervoso in un letto ricevente sano e benvascolarizzato. È inutile posizionare a contatto dell’osso unpiccolo lembo o un innesto di epicranio per proteggerel’innesto nervoso quando quest’ultimo decorre a contattodella rocca.

Nei casi di neurorrafia terminoterminale la tecnica di suturaè identica a quella della sutura nervosa: da due a quattro puntidi filo 10/0 sono generalmente necessari e sufficienti a ciascunaestremità dell’innesto (Fig. 2D). Bisogna rispettare il sensofisiologico di trasmissione dell’influsso nervoso, consentendo dievitare la perdita assonale nei rami collaterali. Così, l’estremitàprossimale dell’innesto (parte superiore per un nervo sensitivo)viene posizionata dal lato paralizzato durante un innestonervoso transfacciale.

La neurorrafia può ugualmente essere realizzata in terminola-terale con una incisione epi- o perineurale sul nervo ricevente,oppure senza incisione secondo la tecnica di Viterbo [2]. Loscopo di questa neurorrafia è quello di attaccarsi su un nervoricevente senza sacrificarlo. L’interesse è grande negli innestinervosi transfacciali con possibilità di realizzare la neurorrafiasul tronco o su un ramo buccale del nervo faccialecontrolaterale.

Infine, nei casi in cui il ripristino della continuità tra iltronco del nervo e i suoi rami di divisione non è possibile, trovala sua indicazione la tecnica dell’assemblaggio in «circuito»descritto da Stricker [3]. I segmenti distali vengono suturati interminoterminale su un innesto nervoso posizionato in «cir-cuito», esso stesso suturato al tronco del nervo in terminoter-minale dalle sue due estremità. Secondo Stricker, le sutureterminolaterali si effettuano senza finestra sul perinevrio inaccordo con i lavori di Viterbo. L’avanzamento della reinnerva-zione si effettua con il rischio abituale di errore dei neuronivagabondi (Fig. 3).

■ Paralisi facciale inveterata:trattamenti palliativi

Bilancio inizialeUn bilancio è indispensabile prima di prendere qualsiasi

decisione di trattamento palliativo.

Bilancio clinico

Anamnesi

Precisa la data d’inizio e l’eziologia della paralisi facciale,come anche il tipo anatomico del danno del nervo.

In effetti, possono presentarsi due situazioni:• interruzione nervosa completa: esiste una sezione o una

perdita di sostanza del tronco del nervo facciale senza

Figura 3. Neurorrafia terminoterminale classica e ad ansa descritta daStricker [3].

Chirurgia della paralisi facciale periferica e conseguenze ¶ I – 46-190

3Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

speranza di recupero spontaneo. In questi casi bisognaprevedere rapidamente i trattamenti palliativi e non esitare aimpiegare metodiche radicali come trasferimenti muscolari oneurotizzazioni dell’estremità distale del VII;

• lesioni in continuità del tronco nervoso: si tratta di unasituazione frequente dopo chirurgia dei neurinomi dell’acus-tico. In questi casi bisogna tenere conto delle lesioni anato-miche riscontrate sul tronco nervoso durante l’interventoiniziale e lasciare al nervo il tempo di recuperare prima diprevedere un trattamento palliativo irreversibile.Dopo 18 mesi senza segni di recupero clinico né elettrico

sembra ragionevole prevedere un trattamento palliativodefinitivo.

Esame dettagliato della faccia

• Il testing muscolare studia i dieci muscoli pellicciai principalidella faccia e li numera da 0 a 3 [4]. 0: assenza di contrazione;1: contrazione minima; 2: contrazione ampia ma senza forza;3: movimento normale:

• frontale: sollevare le sopracciglia;• sopraccigliare: corrugare le sopracciglia;• piramidale: piegare la radice del naso;• orbicolare palpebrale: chiudere le palpebre;• canino ed elevatore del labbro superiore: sollevare l’ala del

naso;• grande zigomatico: sorridere;• orbicolare labiale: chiudere le labbra;• quadrato del mento: abbassare il labbro inferiore;• buccinatore: gonfiare la guancia.

Le paralisi parziali sono messe in evidenza dal testing. Neldanno completo unilaterale i segni obiettivi sono facili datrovare, anche se lo sguardo del neofita, scoprendo la facciaparalizzata, localizza spesso in modo errato l’alterazione dal latoindenne per le smorfie legate alla mimica.

L’emivolto paralizzato è marcato dalla depressione edeviazione.

Bisogna distinguere due tipi di esiti: morfologici o estetici dauna parte e funzionali dall’altra.

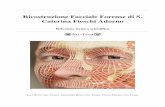

Noi li studieremo regione per regione (Fig. 4).Frontosopraccigliare. A riposo, dal lato della lesione consta-

tiamo facilmente delle rughe frontali e una caduta del soprac-ciglio con un disturbo alla visione laterale presente talvolta neisoggetti anziani.

Nella mimica sono aboliti l’innalzamento della fronte e ilcorrugamento delle sopracciglia.

Orbitopalpebrale. La fessura palpebrale è molto aperta:l’occlusione palpebrale non è più assicurata dal muscolo

orbicolare. L’elevazione della palpebra superiore, dipendente dalmuscolo elevatore della palpebra (innervato dal III), è raramenteinteressata nel quadro delle paralisi facciali.

L’elevatore della palpebra superiore, privato del suo antago-nista (muscolo orbicolare) partecipa al lagoftalmo a riposoelevando il margine libero della palpebra. Durante la chiusurapalpebrale le palpebre del lato interessato restano aperte e ilglobo oculare si porta in alto e al di fuori: è il segno di CharlesBell. In alcuni casi questo segno è meno netto e il sollevamentodel globo si effettua male: è un segno di gravità che aumenta ilrischio corneale.

Durante il sonno l’occlusione diviene leggermente miglioregrazie al rilasciamento del tono dell’elevatore. Il rilasciamentospiega l’abbassamento della palpebra superiore nello sguardo,verso il basso, indipendentemente da qualsiasi contrazionedell’orbicolare.

La palpebra inferiore ha perso il suo tono: nei soggettigiovani è semplicemente abbassata. Le persone anziane presen-tano un vero ectropion.

Il lagoftalmo è causato dall’associazione dell’ipertoniadell’elevatore della palpebra superiore e dell’atonia dellapalpebra inferiore. La gravità della paralisi facciale è legata alfatto che essa può provocare delle complicanze oculari: lasoppressione dell’ammiccamento spontaneo e l’esposizionenotturna della cornea provocano una dissecazione corneale euna fragilizzazione all’origine di cheratiti e di ulcere corneali.

La diminuzione dell’azione batteriostatica delle lacrimefavorisce le complicazioni infettive come congiuntiviti echeratiti.

La lacrimazione ha differenti cause. L’eversione della palpebrainferiore e del punto lacrimale, associata alla paralisi dell’orbi-colare sopprime la pompa lacrimale in direzione della fossanasale. La ptosi e l’eversione della palpebra favoriscono ildeflusso delle lacrime sulla guancia.

Terzo medio e inferiore della faccia. A riposo esiste unadepressione del labbro, dell’ala del naso, un appiattimento delsolco nasogenieno e un abbassamento della commissura labiale.L’insieme della fessura labiale è deviata dal lato sano, le labbrasono più sottili e poco everse dal lato paralizzato. In più,l’iperattività del lato sano attira progressivamente la punta delnaso, il filtro, l’arco di Cupido e il mento.

La guancia, più scavata, viene sollevata ritmicamente dallarespirazione.

Durante la mimica tali deformità diventano caricaturali.L’occlusione labiale manca di forza, il paziente non puògonfiare le guance, la bocca all’apertura prende una formaobliqua ovalare attirata verso il lato sano.

Sul piano funzionale può esistere un disturbo respiratorio concollasso ispiratorio dell’ala del naso e un disturbo per l’alimen-tazione. Gli alimenti si accumulano nel solco gengivomalare inragione della paralisi del muscolo buccinatore, che aiuta lacaccia naturale degli alimenti. L’atonia malare è all’origine deimorsi durante la masticazione. Nel soggetto anziano con itessuti distesi non è rara l’incontinenza salivare.

La flaccidità della guancia e la ptosi delle labbra contribuis-cono alla modificazione della voce o, piuttosto, dell’elocuzione.

Paresi facciale. Necessita di una quotazione ancora più precisa,che separi il muscolo del gruppo laterale e del gruppo centraledella faccia e insista su una valutazione uguale a quella diFreysse, ma che possa essere graduata da 0,5 a 0,5 per maggioreprecisione.

Nelle paralisi facciali dobbiamo sicuramente insistere suimuscoli che presentano lo spasmo; questi devono essereannotati in modo corretto, così come le cocontrazioni tra ilmuscolo o i gruppi muscolari differenti. Si tratta della descri-zione fine delle sincinesie. Il termine di «sincinesia» descrivedelle cocontrazioni tra gruppi muscolari, per esempio occhio-bocca. Le cocontrazioni precisano ciascun muscolo interes-sato, orbicolare dell’occhio e grande zigomatico, orbicolaredell’occhio e grande mentoniero o orbicolare dell’occhio e

Figura 4. Aspetto clinico di una paralisi facciale periferica totale in unsoggetto giovane. 1. Cancellazione delle rughe frontali; 2. caduta delsopracciglio; 3. lagoftalmo con sollevamento della palpebra superiore;ipotonia e abbassamento della palpebra inferiore, epifora; 4. cancella-zione del solco nasogenieno; 5. caduta della commissura.

I – 46-190 ¶ Chirurgia della paralisi facciale periferica e conseguenze

4 Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

platisma o orbicolare dell’occhio con i tre contemporanea-mente. La contrazione di ciascun muscolo può ovviamentescatenare la contrazione di un altro muscolo; questo eventodeve essere studiato con precisione.

Il bilancio dei muscoli paralizzati dagli spasmi e dallecocontrazioni consente di stabilire al meglio un piano ditrattamento.

Iperattività del lato sano. Interessa tutti i livelli del volto, piùparticolarmente il muscolo frontale, il depressore del labbroinferiore e gli zigomatici. Passa da 0 a 3in funzione dell’inten-sità. Tale bilancio clinico può essere riportato su uno schema deimuscoli della faccia allo scopo di dare immediatamente unavisione globale della paralisi, delle cocontrazioni, degli spasmie dell’iperattività del lato sano.

Esame clinico complementare

Vi può essere un interessamento di altri nervi cranici chepossono influenzare la scelta del trattamento, specialmente:• interessamento del V: paralisi dei muscoli masticatori,

anestesia corneale;• interessamento del III: funzione oculomotoria;• interessamento del X: disturbi della deglutizione, paresi del

palato molle, voce bitonale.Vi è un’eziologia particolare suscettibile di modificare alcune

indicazioni operatorie, come la neurofibromatosi di tipo II,causa di interessamento nervoso multiplo?

Esame elettromiografico

Nelle prime settimane che seguono la paralisi facciale (PF)l’elettromiografia (EMG) ha un valore diagnostico e prognostico.

In un bilancio di una vecchia PF l’EMG conferma l’assenzadel processo di reinnervazione, giustifica l’impiego di procedurepalliative non povere di effetti secondari a livello dei siti diprelievo nervoso o muscolare.

Infine, davanti a un interessamento parziale o un recuperoanarchico essa aiuta a precisare le lesioni o a mettere inevidenza le sincinesie.

Tecniche di trattamento palliativo

Anastomosi nervose

Anastomosi ipoglossofacciale

Descritta per la prima volta nel 1901, l’anastomosi XII-VIIresta un intervento palliativo molto impiegato nel trattamentodelle paralisi facciali definitive.

Tecnica. L’incisione è la stessa della parotidectomia prolun-gata verso l’angolo e il margine inferiore della mandibola. Essapuò anche essere realizzata attraverso la via del lifting (Fig. 5A).Dopo aver visualizzato il VII, il XII è abbordato tra la vena

Figura 5. Anastomosi ipoglossofacciale.A. Via d’accesso classica della parotide o dissimulata tipo lifting.B. Sezione del VII e del XII.C. Sutura terminoterminale.D. Sutura terminoterminale eventualmente con l’aiuto di un innesto intermediario.

.

Chirurgia della paralisi facciale periferica e conseguenze ¶ I – 46-190

5Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

giugulare e i vasi carotidei. Il ventre posteriore del digastricoviene reclinato e il ramo discendente del XII sezionato alloscopo di consentire la mobilizzazione verso l’alto del tronconervoso. Il tronco del nervo grande ipoglosso viene sezionatoall’uscita del triangolo di Pirogoff prima di penetrare nelmuscolo della lingua (Fig. 5B). La porzione prossimale deltronco del XII viene quindi liberata e il nervo passato al di fuorio medialmente del ventre posteriore del muscolo digastrico peressere, senza tensione, a contatto del tronco del nervo faccialenella regione parotidea dove viene realizzata l’anastomosi(Fig. 5C).

Alcuni autori suturano il ramo discendente del XII all’estre-mità distale del nervo sezionato per prevenire l’atrofia linguale.Altri autori hanno proposto di deviare longitudinalmente ilnervo grande ipoglosso allo scopo di conservare i movimentidella lingua. Tale ultima variante tecnica dona infatti un cattivorisultato sia sui movimenti della lingua residui, sia sulla spintanervosa facciale.

Indicazioni. Alcune condizioni devono essere imperativa-mente riunite per programmare un’anastomosi XII-VII:• il nervo facciale extracranico deve essere intatto;• la paralisi facciale permanente deve essere definitiva, certa,

senza nessuna possibilità di recupero spontaneo;• i muscoli pellicciai devono essere intatti come il XII;• il paziente deve essere avvisato delle conseguenze dell’inter-

ruzione del XII (paralisi e amiotrofia dell’emilingua) e prontopsicologicamente ad averle.Esistono ugualmente delle controindicazioni:

• interessamento di altri nervi cranici, specialmente il X(rischio di disturbi della deglutizione maggiori e irreversibili);

• paziente affetto da neurofibromatosi di tipo II, che rischia disviluppare ulteriormente una paralisi sul XII controlateraleprovocando una paralisi completa e definitiva della lingua;tale controindicazione è superata se la neurorrafia vieneeffettuata in terminolaterale sul XII, eventualmente conl’aiuto di un innesto intermediario (Fig. 5D); su questaproblematica noi non abbiamo esperienza;

• paralisi facciale datata a più di quattro anni (i muscolipellicciai sono spariti).Risultati. L’anastomosi XII-VII è un intervento efficace che

porta alla restaurazione di un tono e di una simmetria di riposoin 4-6 mesi.

I movimenti volontari si sviluppano fino al 18o mese,predominando al terzo medio del volto.

Una rieducazione ben condotta dona un’apparenza di sorrisonormale durante la contrazione volontaria.

I risultati sono tanto migliori quanto più precoce è statol’intervento dopo l’instaurarsi della paralisi.

Ciononostante, la chiusura completa dell’occhio spesso èimpossibile. Nell’80% dei casi esistono sincinesie con movi-menti in massa dell’emivolto che danno luogo a smorfiedurante i movimenti riflessi o della masticazione.

In un certo numero di casi tali movimenti esitano in un’ipe-rattività o uno spasmo che disturba il lato rianimato (15% deicasi).

A livello del sito donatore l’atrofia dell’emilingua è variabileda un soggetto all’altro e provoca disturbi nel 25% dei casi.

I migliori risultati sono ottenuti nei soggetti giovani di etàminore di 60 anni, operati nell’anno che segue l’instaurarsidella paralisi facciale.

Anastomosi VII-VII transfacciale

Proposta nel 1970 da Scaramella [5], il suo principio si basa sulfatto di reinnervare il VII paralizzato dai rami distali del VIIcontrolaterale sano.

Uno o più innesti di safena lunghi da 25 a 30 cm, attraver-sano la faccia per arrivare sul VII paralizzato a livello del suotronco o a livello dei suoi rami terminali.

Tale tecnica è stata ripresa da altri autori in due tempi, perlasciare agli assoni il tempo di attendere l’estremità dell’innestoprima di effettuare la sutura distale [6].

Questa idea originale contrasta con la lunghezza dellaricrescita nervosa, la necessità di due tempi operatori e ladifficoltà della scelta dei rami donatori legata alla variabilitàdell’anatomia del VII.

I risultati, nel migliore dei casi, danno un’innervazionedebole, movimenti in massa e sincinesie: sono pertanto,nell’insieme, deludenti.

La tecnica di sovraneurotizzazione secondo Frey [7] è descrittanelle paralisi facciali parziali e trattamento precoce (per evitarel’atrofia muscolare). Frey propone di rinforzare il tono e la forzadella contrazione dei muscoli paralizzati per trattare l’asimme-tria del sorriso spontaneo. La tecnica consiste nella realizzazionedi un innesto nervoso transfacciale. Dal lato sano un accessopreauricolare tipo lifting consente il reperimento dei ramibuccali e zigomatici del nervo facciale davanti al margineanteriore della parotide. L’autore utilizza il nervo surale e laneurorrafia è, da questo lato, terminoterminale. Viene realizzatoun tunnel sottocutaneo nel labbro superiore in modo daconsentire di trasportare l’innesto surale dal lato paretico. I ramidel nervo facciale vengono ricercati dallo stesso accesso del latosano. Al contrario la neurorrafia viene realizzata in terminola-terale su un ramo zigomatico per non perdere o indebolire lacontrazione esistente. Tale anastomosi viene realizzata, secondoFrey, con una finestra epineurale ma rispettando il perinevrio.Tale tecnica di sovraneurotizzazione ha consentito, nei tre casipresentati, di obiettivare grazie a un’analisi video tridimensio-nale un aumento della forza di contrazione dei muscoli paraliz-zati, con un controllo che va da uno a quattro anni.

Tecnica di neurotizzazione muscolo-nervo-muscolo

L’equipe di Millesi è quella che ha lavorato di più su questosoggetto. La tecnica è interessante a livello delle labbra. Il fattodi denervare parzialmente un muscolo provoca normalmenteuna stimolazione della crescita degli assoni che persistono, iquali finiscono con l’assumersi totalmente o parzialmente laparte del muscolo inizialmente denervato. A livello delle labbra,al contrario, la denervazione di un emiorbicolare labiale nonsembra stimoli sempre la rinascita nervosa a partire dall’emior-bicolare controlaterale. L’idea è quindi di attraversare tale«barriera» mediana con qualche cavo conduttore. Sul pianopratico l’innesto surale viene diviso in tre o quattro innesti di4-5 cm di lunghezza, che vengono posizionati nel contesto delmuscolo orbicolare a diversi livelli, ciascuno dei quali decorredall’emiorbicolare sano all’emiorbicolare da neurotizzare [8].Kermer [9] descrive in tre casi su quattro risultati soddisfacenti,con un’utilizzazione al labbro inferiore dopo paralisi del ramomarginale mandibolare.

Labbra

Sospensione e metodiche statiche

Escissione nasogeniena. Disegnata a losanga su tutta l’altezzadel solco nasogenieno, l’escissione è larga e profonda. Il disegnoviene realizzato su paziente sveglio in posizione seduta ecomparando il lato sano. La losanga deve spingersi sino all’aladel naso per riposizionare non soltanto la commissura e lelabbra ma anche l’ala del naso. L’escissione deve essere suffi-ciente a ottenere un’ipercorrezione, in quanto il rilasciamentosecondario è costante. L’escissione comprende il piano musco-lare sottostante, che viene poi ricostituito con attenzionedurante la sutura. Sono state descritte numerose varianti con, inparticolare, il disegno a «fiamma» o a «punta di diamante», ilcui scopo è quello di lottare contro la ptosi del labbro inferioree la guancia. Salvo eccezioni, essa rappresenta per noi solo ilcomplemento eccezionale realizzato nello stesso tempo di ungesto di rianimazione delle labbra a tipo mioplastica deltemporale.

I – 46-190 ¶ Chirurgia della paralisi facciale periferica e conseguenze

6 Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

Lifting cervicofacciale utile nei soggetti anziani. Quandobilaterale, è asimmetrico con rimessa in tensione più marcatadallato paralizzato. La rimessa in tensione del sistema muscoloapo-neurotico superficiale (SMAS) deve essere asimmetrica contrazione sullo SMAS e fissazione del platisma alla fascia di Loré.

Quando è unilaterale dal lato paralizzato, la tecnica di liftingdetta midface consente un’azione più efficace sulla regionezigomatica.

Il lifting è una metodica molto efficace alla quale bisognasempre pensare: bilaterale nei soggetti anziani o unilaterale nelleparalisi facciali. Associata a miectomie e alla tossina botulinicaconsente di affinare il risultato di una rianimazione.

Sospensione commissurale. Consiste nel sospendere lacommissura e le labbra allo zigomo, al malare o all’aponeurositemporale. Una o più strisce di fascia lata sono necessarie conun tragitto diretto o con l’intermediario di un otto di Gillies perraggiungere la linea mediana (Fig. 6).

La sospensione può essere associata a una resezione nasoge-niena nei casi in cui la rianimazione delle labbra non possaessere prevista. Il risultato, che può essere buono a riposo, èovviamente sempre mediocre con la mimica.

Cheiloplastica. Nei casi in cui la distensione labiale èmaggiore, la cheiloplastica consiste in una resezione triangolarelabiale seguita da una sutura a tre piani. Questa tecnica hal’inconveniente di aggiungere una cicatrice alla paralisi labiale,ma è molto utile nei casi di importante distensione particolar-mente nelle persone anziane. Può essere utilizzata in questi casiper il labbro inferiore in associazione a una rianimazione dellabbro superiore con mioplastica temporale [10].

Mioplastiche

Le mioplastiche utilizzano i muscoli di vicinanza, di innerva-zione differente (V) per rianimare le funzioni normalmentedevolute ai muscoli facciali paralizzati. La prima mioplasticarisale a Lexer che ha utilizzato il muscolo massetere all’iniziodel XX secolo.

Alcuni dati anatomopatologici rinforzano la scelta di unamioplastica: simultaneità d’azione con i muscoli della mimica,prossimità ed esistenza di un riflesso trigeminofacciale. Lavicinanza fa preferire i muscoli temporale e masseterinoinnervati dal V.

Il muscolo mobilizzato durante la mioplastica deve conser-vare la sua innervazione e la sua vascolarizzazione. Devedunque essere prelevato in quantità sufficiente e tenendo contodella posizione dei suoi peduncoli vascolari, altrimenti essoevolve inesorabilmente verso l’atrofia e non conserva alcunacapacità contrattile.

L’inserzione del trasferimento muscolare sul labbro vieneeffettuato in funzione del tipo di sorriso. Lo studio del sorrisodel paziente in preoperatorio consente di avvicinarsi al meglioalla simmetria a riposo e durante la contrazione.

Noi prendiamo in considerazione la classificazione diRubin [11], che suddivide i sorrisi in tre gruppi (Fig. 7):• il «sorriso di Mona Lisa», (67% dei sorrisi nella popolazione

generale), nel quale le commissure sono sollevate dal grandezigomatico e dove il labbro superiore contratto libera solol’arcata dentaria superiore (in questi casi, l’inserzione deltrapianto muscolare viene realizzata sul grande zigomaticovicino alla commissura);

• il «sorriso canino» (31%), in cui i muscoli sollevatori dellabbro superiore sono predominanti. Tali muscoli si contrag-gono per primi esponendo i canini. La contrazione dellecommissure attira poi il labbro in alto e al di fuori (in questicasi l’inserzione viene realizzata sui muscoli sollevatori dellabbro, vicino alla commissura e sotto l’ala del naso, cosìcome sul grande zigomatico);

• il «sorriso tutti denti» (2%): i muscoli sollevatori del labbrosuperiore, il grande zigomatico e il depressore del labbroinferiore si contraggono allo stesso tempo ed espongono learcate dentali superiore e inferiore (bisogna allora associareall’inserzione dei muscoli sollevatori del labbro superiore edel grande zigomatico un indebolimento del quadrato delmento del lato sano).Lo studio preciso del sorriso del lato sano consente di

determinare le inserzioni rispettive dei muscoli zigomatico,

Figura 6. Sospensione passiva delle labbra. 1. Allo zigomo; 2. al tem-porale; 3. al corpo del malare.

Figura 7. I tre tipi di sorriso (Rubin).A. «Mona Lisa» (67% dei casi): grande zigomatico predominante.B. «Canino» (31% dei casi): elevatore predominante.C. «Tutti denti» (2% dei casi): elevatore e depressore si contraggono allostesso tempo.1. Sollevatore del labbro superiore; 2. canino; 3. piccolo zigomatico;4. grande zigomatico; 5. risorio buccinatore; 6. triangolare del labbro;7, 8. quadrato del mento.

Chirurgia della paralisi facciale periferica e conseguenze ¶ I – 46-190

7Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

sollevatore superficiale e profondo del labbro superiore e aiutaugualmente a determinare il tipo di sorriso. Tali reperi sonoriportati a specchio dal lato paralizzato per localizzare conprecisione i punti di inserzione del tendine trasferito. Vengonoprecisati il solco nasogenieno e la sua forma esatta concava orettilinea. Il solco nasogenieno del lato paralizzato è reperita perspostamento passivo verso l’alto del labbro superiore indietro inposizione seduta, poi controllata in posizione allungata.

La resezione posteriore del solco nasogenieno è eccezionale.In effetti, il riposizionamento del solco in tre dimensioniassorbe l’apparente eccesso cutaneo.

Mioplastica del temporale (Fig. 8). Tipo Gillies [12]. Letecniche di utilizzo del muscolo temporale ruotato di tipoGillies si sono molto sviluppate negli ultimi cinquant’anni. Ilprelievo muscolare deve essere di taglia sufficiente, allo scopo dievitare una fibrosi secondaria. Il muscolo viene passato neltessuto cellulare sottocutaneo al di sopra dello zigomo o inun’insenatura di quest’ultimo e provoca sempre una curvaturapiù o meno importante della regione. Rubin, quando preleva lametà anteriore del muscolo temporale, la sostituisce con unsegmento di silicone per evitare la cresta temporale inesteticache aumenta il rilievo della curva zigomatica. Alcuni autoriprelevano tutto il muscolo sezionato in strisce multiple. Ilprelievo muscolare spesso è insufficiente in lunghezza perraggiungere la commissura: viene quindi prolungato attraversouna striscia di aponeurosi temporale solidarizzata al muscolo(Fig. 8A). Questa si inserisce sul modiolo e il labbro superiorecome sul solco nasogenieno. In alcuni casi la fissazione puòessere assicurata su tutto il labbro superiore e inferiore conl’intermediario di un otto di Gillies di fascia lata, in particolare

nelle persone anziane. Il centro del numero otto è commissu-rale: ciascuno degli anelli si dirige orizzontalmente verso la lineamediana passando questa sulle due labbra. L’anello effettua undoppio passaggio al di sopra e al di sotto del vermiglione, eassicura un sostegno delle labbra e una buona trasmissione diforze. Il prelievo della metà posteriore del muscolo [13] più finee lungo, con resezione della parte posteriore dello zigomo,rappresenta un miglioramento interessante (Fig. 8B).

Tecnica di Mac Laughlin [14]. Descritta nel 1952, tale tecnicaconsiste nel sezionare allo stesso tempo la porzione coronoidee il tendine del temporale, punto mobile del muscolo. Attra-verso il processo coronoide o il tendine viene passata unabandelletta di fascia lata che viene poi fissata sul modiolo e illabbro superiore. Tale tecnica dona buoni risultati in particolaresul piano dinamico, ma espone al rischio di riassorbimento difascia lata innestata che può andare incontro ad atrofia otensione (Fig. 8C).

Mioplastica di allungamento del muscolo temporale [15, 16]. Taletecnica prevede il trasferimento del tendine del muscolotemporale direttamente dalla coronoide sul labbro superiore. Sitratta di un trasferimento del punto mobile della corona versoil labbro superiore con modificazione del punto fisso temporale.

La via d’accesso è coronale classica. Uno scollamento tipomask lift consente di accedere all’arcata zigomatica sede diosteotomia e spostata verso il basso con le sue inserzionimasseterine. Lo scollamento del mask lift deve lasciare solidaleil lembo di scalpo e il tessuto adiposo situato tra i due fogliettidell’aponeurosi temporale. Se il tessuto adiposo venisse lasciatodal lato muscolare potrebbe disturbare il trasferimento e,soprattutto, farebbe difetto alla fine dell’intervento, creando una

A B C

D E

Figura 8. Mioplastica di temporale.A. Allungamento tramite l’aponeurosi temporaleconsolidata.B. Mioplastica di Gillies modificata. Utilizzazionedella metà posteriore del muscolo.C. Mac Laughlin. Tramite di fascia lata tra coronoidee labbra.D. Mioplastica di allungamento secondo Labbé.Liberazione totale del muscolo sui suoi due pedun-coli profondi.E. Mioplastica di allungamento secondo Labbé.Ripartizione del tendine e fissazione sulle labbra.Rimessa in tensione e reinserzione sulla metà ante-riore della cresta temporale.

I – 46-190 ¶ Chirurgia della paralisi facciale periferica e conseguenze

8 Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

cresta temporale inestetica. L’accesso alla fossa infratemporaleconsente di liberare la parte bassa del muscolo temporale daisuoi collegamenti masseterini. La liberazione con osteotomiaobliqua in basso e in avanti del processo coronoide è realizzatacon la sega alternante con la copertura di una protezioneinterna con la lama malleabile passata alla faccia profonda dellaincisura sigmoide. Il frammento osseo porta via anche leinserzioni tendinee del temporale.

Il muscolo viene poi disinserito dalla fossa temporale fino allacresta infratemporale, liberando così i peduncoli vasculonervosiche penetrano nella parte bassa del muscolo dall’interno(Fig. 8D). La disinserzione della fossa temporale viene realizzatalasciando un nastro di aponeurosi temporale di circa 7 mm sututta la parte anteriore della cresta (per la reinserzione delmuscolo alla fine dell’intervento).

Tale liberazione completa del muscolo consente il trasferi-mento del tendine direttamente attraverso la bolla di Bichatverso il solco nasogenieno, il labbro superiore e il modiolo. Iltendine viene recuperato con una controincisione nel solconasogenieno. Afferrato da un forcipe, viene spostato verso ilsolco utilizzando una trazione ferma e allontanando dal tendinele fibre parassite che provengono dai muscoli adiacenti grazie auno scollaperiostio largo di Obwegeser. È a questo livello cheviene reinserito tenendo conto dei differenti tipi di sorriso dopoaver resecato il frammento coronale e dispiegato il tendine diinserzione del muscolo temporale per 4-6 cm dalla commissuraall’ala del naso.

Il tendine viene suturato nella posizione esatta dei muscolidominanti del sorriso, in basso fino all’orbicolare labiale sottoil vermiglione e in alto fino al piede dell’ala nasale, dovesostituirà l’elevatore dell’ala del naso.

Attraverso la via d’accesso coronale il corpo del muscolotemporale è in seguito rimesso in tensione e fissato al nastro di

aponeurosi lasciata in sede sulla cresta temporale (Fig. 8E) senzasovracorrezione. L’allungamento del muscolo viene realizzato aspese del terzo posteriore. I due terzi anteriori sono reinseriti enon esiste una cresta temporale residua. Il passaggio sotto lozigomo e nella bolla di Bichat assicura lo scivolamento nellasinovia manducatrice ed evita le deformazioni zigomaticomalari.

La rieducazione viene cominciata a partire dalla terza setti-mana postoperatoria e insiste sul massaggio della guancia siaesterno (manuale) che interno (linguale). Il lavoro delle labbrae del sorriso con sollevamento commissurale si effettua stimo-lando i movimenti mandibolari: serraggio, spostamento poste-riore, diduzione. Viene rapidamente ottenuta una contrazioneindipendente dei movimenti mandibolari. In seguito, con unintervallo più o meno lungo, il muscolo prima di esseretrasferito nel suo insieme perde la sua funzione masticatoria perdiventare un muscolo del sorriso, spontaneamente [17].

In alcuni casi alla mioplastica di allungamento del muscolotemporale viene associato un innesto nervoso transfacciale. Lalunghezza dell’innesto nervoso necessaria è di 20-28 cm aseconda dell’età e la morfologia del paziente: noi preleviamol’innesto surale. Tale sito di prelievo ha in più il vantaggio dinon essere sullo stesso campo operatorio della mioplastica equindi può essere prelevato da una seconda equipe. Infine, gliesiti sul sito donatore sono nulli o minimi e si limitano spessoa una ipoestesia localizzata sul margine laterale del piede.

La tecnica chirurgica è la seguente (Fig. 8F): la mioplasticaviene realizzata classicamente fino allo scollamento del muscolonella fossa temporale. È più facile, per ragioni di esposizionemicrochirurgica realizzare la neurorrafia dal lato paralizzatoprima che il tendine non sia dislocato per la sutura verso illabbro. L’innesto nervoso è suturato in terminoterminale su unodei nervi temporali profondi (anteriore, medio o posteriore). Acausa dell’incongruenza tra i due nervi i fascicoli del nervo

G

Figura 8. (seguito) Mioplastica di temporale.F1, F2. Mioplastica di allungamento associata a un innesto nervoso transfacciale.1. Anastomosi lateroterminale; 2. anastomosi terminoterminale; 3. anastomosi terminoter-minale sulla faccia profonda del muscolo temporale tra l’innesto e il nervo temporaleprofondo medio.G. Reperimento cutaneo del ramo buccale del nervo facciale del lato sano.

Chirurgia della paralisi facciale periferica e conseguenze ¶ I – 46-190

9Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

surale che possono essere suturati al ramo temporale sonosuturati direttamente al muscolo per neurotizzazione. Il tendinedel muscolo temporale è poi trasferito al labbro suturatosecondo i principi precedentemente descritti. Infine, il muscoloè reinserito sulla cresta temporale e l’arcata zigomaticaosteosintetizzata.

Il nervo surale è posizionato sul fascio frontale per raggiun-gere il lato sano: rimane quindi da realizzare la neurorrafiadell’innesto surale sul nervo facciale del lato sano. Questo puòessere realizzato sul tronco del nervo facciale in terminolateralesecondo la tecnica di Viterbo, oppure su un ramo buccale delnervo facciale (in terminolaterale o terminoterminale). Noiutilizziamo la tecnica di individuazione proposta da Viterbo perritrovare il ramo buccale. Una linea viene tracciata tra l’incisuraintertragica e l’ala del naso e una individuazione cutanea vienerealizzata 2 cm davanti all’orecchio. Seguito da un accesso tipolifting, un’incisione di 1 cm è realizzata sull’aponeurosi paroti-dea in corrispondenza del punto di repere cutaneo. Il ramobuccale (verificato dall’elettrostimolazione) è costantementeritrovato a 5 mm sotto il piano dell’aponeurosi parotidea(Fig. 8G).

Mioplastica del massetere. Questa tecnica è attualmenteriservata ai casi in cui il muscolo temporale non può essereutilizzato. Può essere associata, per alcuni, a un trasferimentotemporale. Necessita del prelievo della grande parte del muscolomassetere. Il suo asse di trazione è un po’ troppo orizzontale:questo provoca una trazione della commissura posteriormente.Ciononostante, a condizione di rispettare il suo peduncolovasculonervoso e di ottenere una inserzione larga sul labbro ela commissura, i risultati ottenuti dal trasferimento del masse-tere possono essere completamente soddisfacenti (Fig. 9).L’utilizzo di una piccola bandelletta muscolare anterioreè sempre votata al fallimento a causa della disposizioneanatomica del nervo motore di questo muscolo. Baker [18]

raccomanda l’utilizzo del muscolo nella sua totalità per iltrasferimento sulle labbra.

Postoperatorio. Se le mioplastiche utilizzate per la rianima-zione delle labbra danno buoni risultati statici e dinamicivolontari, non consentono di ottenere una mimica emotiva enecessitano sicuramente nel postoperatorio di una rieducazioneprolungata con ortofonia o kinesiterapia. Questi concettidevono essere spiegati bene nel preoperatorio.

La selezione dei pazienti che può beneficiare di questo tipodi chirurgia deve essere realizzata in funzione della loromotivazione e della loro capacità ad assumere una rieducazioneprolungata nel seguito. Ovviamente, tali mioplastiche devonoaccompagnarsi a un’azione sull’iperattività del lato sano.

Trasferimenti muscolari liberi vascolarizzati e reinnervati

Harii [19], O’Brien [20] e Terzis [21] hanno legato il loro nomea tali tecniche.

Il principio consiste nel restaurare il motore della mimica conun trapianto muscolare libero rivascolarizzato. Retto interno epiccolo pettorale sono i più impiegati. Pedidio, gran dorsale eretto dell’addome sono ugualmente stati utilizzati.

La rivascolarizzazione viene realizzata da una delle microa-nastomosi sui vasi fasciali o temporali superficiali (Fig. 10).

La reinnervazione del trapianto è assicurata dal monconeprossimale del VII omolaterale, spesso prolungato da un innestonervoso.

Quando il nervo facciale omolaterale non è utilizzabilebisogna far ricorso a un innesto nervoso transfacciale percollegarsi al VII controlaterale, oppure a una neurotizzazionecon il XII o il nervo masseterino [17].

Tali tecniche, in mano a operatori allenati, possono darebuoni risultati sulla cinghia muscolare labiale.

I risultati sulla chiusura palpebrale sono meno buoni.I lembi muscolari liberi reinnervati uniscono i rischi della

ricrescita nervosa e della microchirurgia.Sono infine necessari dei tempi operatori ulteriori.Tali tecniche non sono quindi impiegate normalmente nel

trattamento palliativo delle paralisi facciali.

Fronto-orbito-palpebrale o facciale superiore

Palpebre

La rianimazione delle palpebre paralizzate è una prioritàquando esistono delle complicazioni corneali. Nel bambino enel giovane adulto in assenza di sofferenza corneale la ricerca diun’occlusione a tutti i costi non giustifica i trattamenti chirur-gici intempestivi, ma impone un controllo ravvicinato.

La molteplicità delle tecniche descritte per trattare le palpebreparalizzate mostra come nessuna di esse sia perfetta. Le tecnichestatiche e dinamiche tendono a trattare il lagoftalmo e a ridurrela lacrimazione.

Procedure statiche: blefaro- e tarsorrafia. I primi nonnecessitano che di un semplice ravvivamento senza resezionedel tarso e lasciano meno esiti quando sono provvisori. Le dueblefaroplastiche più utilizzate sono descritte di seguito.

Blefaroplastica esterna (Fig. 11A). Viene realizzata in attesa o inassociazione con una chirurgia di rianimazione che consisteclassicamente in un ravvivamento del quarto esterno dellepalpebre e sutura dell’una all’altra. In effetti, la rimessa intensione delle due palpebre risponde alla regola di 2 su 1. Lazona di tensione inferiore è doppia rispetto a quella superiore(Krastinova-Lolov [22, 23]). L’incisione arriva fino al canto esternoo si ferma qualche millimetro internamente a questo. L’incon-gruenza dei margini si assorbe molto bene e consente di

Figura 9. Mioplastica del massetere. Almeno la metà anteriore. Atten-zione al nervo motore.

Figura 10. Trasferimento muscolare libero rivascolarizzato e reinner-vato. Reinnervazione con innesto nervoso transfacciale.

I – 46-190 ¶ Chirurgia della paralisi facciale periferica e conseguenze

10 Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

rimettere in tensione la palpebra inferiore senza accorciaretroppo la fessura palpebrale. La semplice incisione della lineagrigia con l’apertura a «foglio di libro» (Fig. 11B) senza resezionenon espone al rischio di trichiasi durante la rimozione di taleblefarorrafia. La sutura viene realizzata con due punti a U su untubo in Silastic® o rullo di garza grassa lasciata in sede per12-15 giorni. Questo ha il grande vantaggio di non diminuiretroppo la lunghezza della fessura palpebrale garantendo comun-que una rimessa in tensione della palpebra inferiore. Taletecnica non è sufficiente tuttavia a trattare un vero ectropion.

La blefarorrafia mediana realizzata fronteggiando un rischiomaggiore di complicazione oculare grave non è che provvisoria.

Blefarorrafia interna extrapuntale di Terson [24]. Nel momento incui viene realizzata con successo risolve la lacrimazione riappli-cando i due punti lacrimali sulla congiuntiva bulbare e consentecosì di sperare un riavviamento della pompa lacrimale; il suorisultato è sempre inestetico.

Tarsorrafia. La rimessa in tensione arriva fino al tarso, conresezione parziale del margine libero e suture che si appoggianoalla fibrocartilagine. Distinguiamo:• la tarsorrafia esterna classica con rimessa in tensione del tarso

e conservazione delle ciglia. Esiste un rischio di entropion-trichiasi se viene sollevata secondariamente;

• la tarsorrafia di Mac Laughlin [14] (Fig. 12). Rimuove sullapalpebra inferiore un segmento triangolare che comprendecute, margine ciliare e orbicolare. A livello della palpebrasuperiore una resezione corrispondente rimuove congiuntivae tarso. Tale intervento rispetta l’impianto ciliare superiore ascopo estetico e realizza, allo stesso tempo, una cantoplasticaesterna che rimette in tensione la palpebra inferiore. Nellamaggior parte dei casi una tarsorrafia parziale è sufficiente sericopre il quarto del margine libero. Diminuisce così suffi-cientemente la fessura palpebrale per proteggere la cornea,ma è spesso troppo visibile sul piano estetico, con accorcia-mento della fessura palpebrale.Cantoplastica. Distinguiamo:

• la cantoplastica esterna di Edgerton modificata Montan-don [25] associa tarsorrafia e cantopessi (Fig. 13). La cantopessiè realizzata grazie a un lembo cutaneo disepidermizzato

passato per via transossea attraverso un orifizio di 5 mm didiametro forato nella colonna esterna dell’orbita con unasovracorrezione moderata verso l’alto. La tarsorrafia resecal’impianto ciliare e deve essere discretamente più estesa sullapalpebra inferiore;

• la cantopessi esterna con accesso di mask lift: viene realizzatanello stesso tempo di una mioplastica temporale per larianimazione delle labbra o delle palpebre. Il suo scopo èquello di ottenere una orizzontalizzazione del margine liberodella palpebra inferiore. Può avere efficacia solo se associataa un rimodellamento osseo dell’orbita, quindi è bilaterale easimmetrica. Nei soggetti anziani la sua efficacia è solotransitoria [26];

• la cantoplastica interna: associa una blefarorrafia endopuntalea un lembo a V invertito cantale interno. La messa intensione viene realizzata in alto e dentro con resezionecutanea della punta della V. Tale procedura restringe la fessurapalpebrale, maschera la caruncola e fa correre un rischio allevie lacrimali, le quali devono essere sondate per la suarealizzazione [27].Intervento di sostegno palpebrale. Distinguiamo:

• la procedura di Kuhnt-Szymanowski [28]: rappresenta laprocedura di base di rimessa in tensione palpebrale inferiorenei casi di ectropion. Associa un’escissione tarsocongiuntivaletriangolare o, meglio, pentagonale, a base superiore con largoscollamento palpebrozigomatico muscolocutaneo. La rimessain tensione del lembo scollato si accompagna da una rese-zione cutanea temporozigomatica triangolare a base superiore(Fig. 14). La resezione tarsocongiuntivale è stata inizialmentedescritta all’interno. Sembra preferibile effettuarla al di fuori.In effetti, il difetto principale di tale tecnica è lo spostamentoin fuori del punto lacrimale inferiore, maggiorato da unaresezione tersocongiuntivale interna. Un semplice test ditrazione laterale consente di giudicare, prima dell’intervento,lo spostamento del punto lacrimale;

• la procedura di Beyer [27]: derivata dalla precedente, associa loscollamento di un lembo muscolocutaneo eccedente sui duecanti a una resezione tarsocongiuntivale mediana. La rimessain tensione muscolocutanea viene realizzata con la resezioneinterna e esterna dei due triangoli alle estremità delloscollamento. Tale procedura consente di giocare sull’ectropioninterno in modo più efficace che la Kuhnt-Szymanowski;

• le inclusioni di sostegno nella palpebra inferiore: hanno comescopo quello di correggere l’abbassamento della palpebrastessa in assenza di ectropion: guscio sintetico di Grignon [29]

o, meglio, innesto di conca di Krastinova-Lolov [22], chepreleva tutta la conca. La cartilagine della conca vieneposizionata in profondità dietro l’orbicolare palpebraleinferiore. L’innesto cartilagineo si appoggia in basso sul bordoorbitario oppure davanti a questo. La conca deve essererimodellata (pressata) e sposare la forma della palpebra pernon deformarla.Darsonval [30] preleva sul setto nasale un innesto condromu-

coso posizionato sotto il tarso. Noi preferiamo l’innesto difibromucosa palatina posizionato sotto il tarso della palpebra

Figura 12. Tarsorrafia esterna di Mac Laughlin.

Figura 11.A. Tarsorrafia esterna asimmetrica. Rapporto di 2 su 1. Incisionenella linea punteggiata.B. Realizzazione della tarsorrafia.

Chirurgia della paralisi facciale periferica e conseguenze ¶ I – 46-190

11Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

inferiore. L’intervento seziona i legamenti retrattori dellapalpebra inferiore e l’innesto le cui dimensioni sono sicura-mente adattate all’abbassamento della palpebra, consentendo ilsuo riposizionamento a livello senza rigidità eccessiva (Fig. 15).

Le sospensioni possono realizzarsi con una striscia di fascialata, di derma o di aponeurosi temporale introdotta sotto ilmargine libero della palpebra inferiore e fissato sotto tensioneal canto interno e esterno. Il suo stiramento secondario obbligaspesso una rimessa in tensione. Alcuni le utilizzano, in partico-lare, per correggere l’ectropion interno.

Procedimenti dinamici. Allungamento dell’elevatore dellapalpebra superiore secondo Paul Tessier [31] (Fig. 16). In assenza delsuo antagonista, l’orbicolare, l’iperattività del muscolo elevatorelasciata a se stesso partecipa alla lagoftalmia. Il suo allunga-mento ci sembra dover essere integrato nelle proceduredinamiche.

Sono stati proposti differenti tipi di allungamento: alcunipraticano solo delle tacche organizzate slivellate o un’incisioneorizzontale a «dente di sega». Sembrerebbe preferibile praticareun’incisione orizzontale al margine superiore del tarso sezio-nando il muscolo di Muller. In questo spazio viene posizionatoun innesto di aponeurosi temporale, di galia o di fascia lata [32].

La misura dell’altezza dell’innesto aponeurotico viene stabilitasull’importanza del lagoftalmo, tenendo conto di una sovracor-rezione primaria indispensabile. L’innesto misura il doppio dellaretrazione (schema C=B−A×2), misurata in millimetri rispetto allato sano (distanza misurata tra il margine palpebrale e ilmargine superiore del lembo). Tale procedura ha l’enormevantaggio della semplicità: insufficiente, può essere ripetuta,ipercorretta, ripresa facilmente.

Appesantimento della palpebra superiore. Sono state propostedifferenti tecniche. Sheehan [33], nel 1950, utilizzò una grata diTantale. È stato utilizzato anche l’innesto dermico, ma provocaspesso una deformazione importante della palpebra superiore.La placca d’oro è ancora molto usata: il suo peso è determinatofissando un fantasma sulla palpebra con l’aiuto di strisce adesivesul paziente seduto. L’impianto viene posizionato per viacutanea e fissato davanti al tarso (Fig. 17).

Questa ha purtroppo tendenza a esporsi, talvolta dopo moltianni. Infine, per la legge di Newton tale tecnica non donaprotezione nella posizione allungata e quindi durante il sonno.La conca [34] ha l’enorme vantaggio di essere un materialeautologo. Il peso medio utilizzato è di circa 1 g ± 0,25 g.L’innesto di conca medio pesa circa 0,75 g, è semplice da

Figura 13. Tarsorrafia cantopessi Montandon.A. Disepidermizzazione di un lembo cantale esterno esteso.B. Ai margini palpebrali.C. Passaggio transosseo e sutura.D. Rimessa in tensione e sutura.

Figura 14. Procedura di Kuhnt-Szymanowski.A. Lembo e resezione tarsocongiuntivale esterna.B. Rimessa in tensione e resezione temporale.

I – 46-190 ¶ Chirurgia della paralisi facciale periferica e conseguenze

12 Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

prelevare e semplice da utilizzare. Se correttamente modellato,può deformare poco la palpebra. Infine, nella nostra esperienzaè perfettamente tollerato. Viene posizionato al di sopra del tarsosu quasi tutta la lunghezza. Per alcun, bisogna avere 4 mm dilarghezza per 1 mm di chiusura ricercata.

Citiamo i magneti di Muhlbauer [35], che sostituisconol’orbicolare con un campo magnetico tra le due palpebre (sonoposizionati sotto il margine ciliare).

Cerchiaggio palpebrale di Arion [32]. Utilizza un filo di siliconedi 0,8 mm di diametro posizionato con quattro incisioni (dueincisioni cantali e due orizzontali mediane infracigliari in bassoe nella plica palpebrale in alto). Il filo è passato sul passafili efissato fermamente ai due canti. Sul canto interno il filo vienepassato nello sdoppiamento del legamento cantale grazie a unfilo d’acciaio; viene poi fissato al periostio in fuori. Il filo passasotto il bordo ciliare in basso, al di sopra del tarso in alto. Taleintervento è praticato in anestesia locale: la tensione deve esseresufficiente a ottenere un’occlusione senza sovracorrezione nelrilasciamento dell’elevatore della palpebra. Il controllo vienerealizzato sul paziente seduto (Fig. 18).

Tale tecnica ha il vantaggio della semplicità, ma purtroppo ilfilo ha la tendenza a rompersi o a ulcerare la cute con il tempo.Noi ne riserviamo l’utilizzo ai casi di paralisi facciali nei qualici aspettiamo un recupero.

Rianimazione palpebrale con mioplastica del temporale (Fig. 19).Viene utilizzata da alcuni autori (noi non la utilizziamo). Ilprelievo di una porzione importante del muscolo provoca unadeformazione molto fastidiosa delle palpebre e della parete

orbitaria esterna. Impiegando una sola porzione muscolaresottile, al contrario, l’intervento rischia di essere inefficace, conevoluzione verso l’atrofia e la fibrosi.

Per quanto concerne la mioplastica di Gillies a peduncoloinferiore [34], bisogna separare due strisce che vengono passateesternamente al margine esterno dell’orbita e poi in ciascunapalpebra prima di fissarle al canto interno. L’occlusione non èil risultato di una contrazione circolare, ma di una trazioneesterna. Le palpebre si scollano dal globo oculare. La chiusurapalpebrale volontaria è lenta, si produce stringendo i denti eappare in modo intempestivo alla masticazione.

Schmid [36] ha modificato questa tecnica prelevando unlembo temporale a peduncolo superiore; seziona il muscolo inbasso verso la coronoide e lo prolunga con un innesto tendineo

Figura 16. Allungamento dell’elevatore della palpebra superiore.A. Reperi per valutare l’altezza dell’allungamento; a: lembo sclerocor-neale; b: bordo libero.B. Incisione dell’elevatore (in trattini).C. Inclusione di un innesto rettangolare (sutura a punti staccati diVicryl® 6/0).

Figura 17. Appesantimento palpebrale (con cartilagine).A. Incisione e posizionamento.B. In sezione: posizione retromuscolare pretarsale.

1

2

3

4

5

Figura 15. Inclusione di fibromucosa palatina nella palpebra inferiore.A. Sede di prelievo della fibromucosa palatina. Da prelevare più sottilepossibile (l’eccesso di spessore fonte di disturbo funzionale e di ectropion),emostasi accurata (arteria palatina posteriore).B. Posizionamento di un innesto al margine inferiore del tarso: sutura apunti staccati in filo riassorbibile di Vicryl® 6/0, nascosti. 1. Tarso;2. innesto; 3. congiuntiva; 4. retrattori della palpebra; 5. muscolo orbico-lare.

Chirurgia della paralisi facciale periferica e conseguenze ¶ I – 46-190

13Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

o aponeurotico. Tale innesto diviso in due strisce passa attra-verso la parete esterna dell’orbita scorrendo in un tubo diSilastic®. Le strisce passano poi nelle palpebre e si fissano alcanto interno. Tale artifizio evita di scollare le palpebre dalglobo oculare.

Fronto-orbitario

Statiche. Resezione sopra-sopraccigliare. Il grado di ptosisopraccigliare è valutato in centimetri. Il sopracciglio paralizzatoviene sollevato con le dita e confrontato con il sopracciglio dellato sano a riposo, precisandone il grado di ptosi e la suapredominanza esterna, media o interna. Il disegno della rese-zione sopra-sopraccigliare viene quindi realizzato in funzione algrado di ptosi.

Tracciato radente al sopracciglio per dissimulare la cicatrice,la resezione ha la forma di una losanga la cui parte più largarisiede spesso a livello del terzo esterno del sopracciglio(Fig. 20). Essa può essere cutanea o muscolocutanea. Bisognaottenere una sovracorrezione rispetto al lato sano, controllandotuttavia la decompensazione del fragile equilibrio della prote-zione corneale. Tale resezione diretta sopra-sopraccigliare, moltoutile nelle persone anziane, viene realizzata generalmente comecomplemento di un lifting frontale. È preferibile alla resezioneal limite dei capelli, la cui efficacia è meno netta.

Dinamiche. Viene descritta una mioplastica del muscolofrontale prelevando verticalmente il terzo interno del muscoloche, prolungato con una striscia di aponeurosi temporale, vienefissato alla radice del sopracciglio paralizzato. Poco utilizzata,tale tecnica non solleva che la parte interna del sopracciglio,quando è efficace.

Chirurgia del lato sano

Il lato sano, che agisce solo e senza antagonisti, è responsa-bile dell’aspetto «smorfioso» del viso. Se vogliamo avvicinarcialla simmetria è quindi indispensabile, qualunque sia il gestopalliativo scelto dal lato paralizzato, moderare l’iperattività dellato sano.

Miectomie (Fig. 21)

A livello buccale le resezioni muscolari devono asportarealmeno 7 mm di muscolo affinché la cicatrizzazione noncomprometta il risultato finale [37]. Esse possono essere effet-tuate per via cutanea nasogeniena, ma è preferibile per viaendobuccale in corrispondenza del solco nasogenieno. Devonoessere sufficientemente distali ed è importante suturare la cuteo la mucosa. Le resezioni riguardano i muscoli più attivi del latosano, determinati in preoperatorio secondo il tipo di sorriso.

A livello del labbro inferiore, la resezione dei muscolidepressori deve essere larga, condotta per via vestibolareinferiore, e non deve ledere i rami sensitivi a destinazionelabiale del nervo dentario inferiore. Il risultato precoce devecomportare una discreta sovracorrezione. In effetti, il risultato sideteriora parzialmente anche quando le resezioni muscolarisono state importanti.

A livello frontale, l’indebolimento del muscolo frontale e delmuscolo sopraccigliare del lato sano è sistematica: noi l’abbiamonotato attraverso l’accesso del mask lift, quando viene realizzatauna mioplastica temporale. A tale livello, le miectomie hanno

Figura 18. Filo di Arion.A. Incisione di posizionamento e fissazione cantale.B. In sezione: posizione del filo rispetto ai bordi liberi.

Figura 19. Mioplastica temporale e rianimazione delle palpebre.

Figura 20. Resezione sopra-sopraccigliare.

Figura 21. Correzione dell’iperattività del lato sano. Miectomia disimmetrizzazione dal lato sano.

I – 46-190 ¶ Chirurgia della paralisi facciale periferica e conseguenze

14 Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

sede a meno di 1,5 cm al di sopra del sopracciglio e in corris-pondenza di una ruga. Due resezioni parallele possono essereutilizzate se il muscolo frontale è molto attivo.

Neurotomie

Sono difficili da realizzare correttamente e mancano diprecisione a causa delle variazioni anatomiche dei rami didivisione del nervo facciale. Possono essere realizzate conresezioni alla cieca o aiutandosi con la stimolazione elettrica [38].Le neurotomie sono state utilizzate in particolare per i ramifrontale e mentoniero. Anche se alcuni autori [39] ne hannoraccomandato l’impiego, sembra che il risultato sia meno stabilea lungo termine rispetto a quello delle miectomie.

Tossina botulinica [40]

Risulta molto interessante, in quanto la sua azione è moltoselettiva sui differenti gruppi muscolari: la sua efficacia reale èperò transitoria. Consente un’azione fine sui muscoli iperattivi,in particolare zigomatici e depressori del labbro inferiore, dovele miectomie sono più difficili. Tratta gli spasmi nelle paresi.

■ Indicazioni

L’atteggiamento è innanzitutto molto diverso a seconda chesi tratti di una paralisi facciale recente, che può beneficiare diun trattamento precoce, o di un PF instaurata, che beneficia diun trattamento palliativo.

Le indicazioni del trattamento sono legate:• all’eziologia della paralisi facciale;• al livello della lesione del nervo;• all’anzianità della paralisi facciale.

Trattamento precoce

La riparazione del nervo facciale entro i termini più brevi (persuture o innesto) costituisce il migliore trattamento. Lo scopo èdi restaurare, quando possibile, la continuità nervosa primadella decomposizione neuromuscolare che si verifica nel primoanno, e ciò anche nelle persone anziane. Infatti la rinascitanervosa, molto compromessa al livello degli arti nei soggettianziani, sembra molto più favorevole al livello del nervofacciale.

Anche i rami frontali e cervicali devono anche essere riparatiquando sono interessati e se si ha la possibilità di trovarli inurgenza o semiurgenza. Ricordiamo che ogni volta che la suturarischia di essere realizzata sotto tensione deve essere previsto uninnesto nervoso.

L’anastomosi XII-7 ipoglossofacciale dà buoni risultati statici.I risultati dinamici sono meno buoni con cocontrazioni emovimenti in massa di tutto l’emivolto rianimato in occasionedella masticazione o dei movimenti della lingua. L’utilizzo sigiustifica solo se sono impiegate molto presto su un nervofacciale che non ha nessuna possibilità di recupero.

Chirurgia palliativa della paralisi faccialeinveterata

L’esame clinico, associato a un’esplorazione con elettromio-gramma, permette di differenziare un PF instaurato, per il qualeviene proposto un trattamento palliativo, da un PF che presentasegni di recupero, per la quale è indicata una sorveglianza conrivalutazione regolare.

Paralisi facciale unilaterale dell’adulto

Proponiamo un trattamento globale in un tempo del voltoparalizzato (Fig. 22).

Il candidato-tipo a questo trattamento è il giovane pazientein buono stato generale portatore di una paralisi facciale

completa da 18 mesi a due anni, senza tentativo di correzionechirurgica e senza alcun segno di recupero clinico o elettrico.

Questa situazione si vede spesso dopo l’exeresi di un neuri-noma dell’acustico con una lesione in continuità del nervofacciale.

L’intervento che è descritto in questo paragrafo ha lo scopodi trattare in un solo tempo operatorio il massimo di esiti, atutti i livelli della faccia. È facilmente realizzabile da parte di unoperatore esercitato.

L’esame preoperatorio e il piano di trattamento è confermatola vigilia dell’intervento su un paziente in posizione seduta ecomporta:• un esame a riposo;• uno studio della contrazione volontaria;• uno studio della mimica emotiva.

I disegni preoperatori sono stabiliti sul paziente seduto grazieai riferimenti presi dal lato sano, che sono riprodotti in modospeculare dalla parte paralizzata.

Il paziente, già provato dalla sua malattia, è stato informatoprima che esista a volte temporaneamente nel postoperatoriouna deformazione della parte rianimata, con una sovracorre-zione che può durare circa un mese.

Piano frontale

Lato paralizzato. Se la ptosi sopracciliare è moderata, illifting frontale, realizzato al momento della mioplastica d’allun-gamento del temporale, è sufficiente a trattare il piano frontale.Se la ptosi è importante, in particolare nella persona anziana,al lifting frontale viene associata una resezione sovra-sopraccigliare.

Lato sano. Le resezioni muscolari sul muscolo frontale sonoquasi sistematiche del lato sano. La contrazione della fronte dellato sano permette di determinare la posizione esatta e l’impor-tanza delle miectomie (mai meno di 7 mm). La tossina botuli-nica può rappresentare un’alternativa o può essere effettuata incomplemento alle miectomie.

Anche il muscolo sopraccigliare, perpendicolare alla «ruga delleone», viene valutato in attesa di una resezione del lato sano.

Piano palpebrale

Lato paralizzato. Il grado di rilassamento della palpebra infe-riore o di ectropion guida la scelta tra gli interventi di sostegnoa tipo innesto di mucosa palatina e/o la semplice blefarorrafiaesterna asimmetrica di tipo 1 su 2 (secondo Kratisnova). Lapiega palpebrale superiore viene repertata.

Lato sano. La tossina botulinica può essere utilizzatasull’orbicolare palpebrale, se iperattivo.

Figura 22. Piano di trattamento di una paralisi facciale: strategia glo-bale. 1. Mioplastica temporale; 2. allungamento dell’elevatore della pal-pebra superiore; 3. rimessa in tensione temporofrontale (mask lift);4. blefarorrafia esterna o Montandon; 5. lifting cervicofacciale; 6. miecto-mia del lato sano.

.

Chirurgia della paralisi facciale periferica e conseguenze ¶ I – 46-190

15Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

Piano buccale

Lato paralizzato. Viene realizzata una mioplastica d’allunga-mento del muscolo temporale. In caso d’anomalia dei muscolitemporali o di paralisi associata del trigemino si impone untrasferimento muscolare libero di tipo Gracilis.

Le sospensioni passive infatti, i cui risultati sono semprecattivi e deludenti, sono da riservare soltanto ai pazienti moltofragili nei quali un’anestesia non è prevista.

Lato sano. Si visiona anche l’iperattività del lato sano, che ingenerale è evidente al labbro inferiore (depressore del labbroinferiore e depressore dell’angolo della bocca), ma che puòanche, in alcuni casi, toccare i grandi e piccolo zigomaticocome anche gli elevatori profondi e superficiali del labbrosuperiore. Nel trattamento di quest’iperattività l’utilizzo dellatossina botulinica permette un adattamento fine che può ancheessere migliorato nel tempo, poiché queste iniezioni saranno daripetere circa due volte l’anno.

Tempi dell’intervento

I diversi tempi dell’intervento sono:• accesso e scollamento di mask lift (sottoperiosteo) bilaterale,

ma limitato in temporale dal lato sano;• tempi cranici della mioplastica di allungamento del tempo-

rale;• dal lato sano, prelievo di una striscia di aponeurosi temporale

(lato sano) per l’allungamento della palpebra superiore emiectomia frontale e intersopraccigliare;

• accesso nasogenieno del lato da rianimare;• ancoraggio del tendine del temporale nella sede e posizione

dei muscoli pellicciai paralizzati;• accesso nella plica palpebrale superiore. Dissezione e allunga-

mento dell’elevatore della palpebra superiore con interposi-zione di aponeurosi temporale;

• blefarorrafia esterna asimmetrica.

Gesti complementari non sistematicamenteassociati

I gesti complementari non sistematicamente associati sono:• resezione sopra-sopraccigliare: è un gesto indispensabile nel

soggetto anziano, ma può essere realizzato nello stesso tempoo in un secondo tempo sotto anestesia locale per fissazionedel sopracciglio al periostio;

• innesto di sostegno della palpebra inferiore a tipo innesto dimucosa palatina;

• lifting asimmetrico: lifting cervicofacciale asimmetrico congesto sul platisma (sospensione del platisma con plicatura dellegamento di Furnas), associato a una plicatura dello SMASfacciale a tipo MACS LIFT;

• lifting malare concentrico [41]: consente di trattare al massimol’asimmetria del piano orbitale legata alla paralisi dell’orbico-lare palpebrale e orbitale con asimmetria di decorso.

Paralisi facciale unilaterale del bambino

Nel bambino la paralisi facciale è in generale parziale. Ciòelimina la possibilità di rianimazione con anastomosi nervosa atipo ipoglossofacciale, che impone una sezione del tronco delnervo facciale. Le complicazioni oculari sono eccezionali.

Optiamo dunque generalmente per un trattamento unico dirianimazione del sorriso, associato eventualmente a miectomiefrontali e iniezioni di tossina botulinica del lato sano perl’iperattività della labbro superiore e inferiore.

Il ripristino del sorriso è realizzato da mioplastiche d’allunga-mento del temporale, da un’incisione bicoronale e da un’inci-sione nasogeniena. I riferimenti preoperatori sono gli stessi chequelli presi nell’adulto. In generale, l’inserzione sul labbro vienerealizzata in modo più semplice in ragione della buona tonicitàdei tessuti molli.

La chirurgia delle palpebre è effettuata soltanto se esiste unaripercussione funzionale. D’altra parte, si può sperare in unaneurotizzazione di muscolo a muscolo tra il muscolo temporalee i muscoli muscoli pellicciai, e in particolare l’orbicolarepalpebrale, cosa che migliora il lagoftalmo.

Paralisi unilaterale

Contrazione del lato paralizzato in misura maggiore del50% rispetto al lato sano. Si intraprende una riabilitazioneprovocata per vedere se questa contrazione può essere miglio-rata e arrivare a un buon risultato estetico, in particolare inoccasione del sorriso emozionale. Le iniezioni di tossinabotulinica possono quindi aiutare nella simmetrizzazione dellafaccia. Se il risultato è insufficiente, un intervento di sovraneu-rotizzazione terminolaterale (secondo Frey) della parte paraliz-zata sembra pienamente giustificato, in particolare da unaccesso diretto dei rami buccali nella ghiandola parotidesecondo Viterbo.

Contrazione in misura minore del 50% rispetto al latosano malgrado una rieducazione seguita correttamente. Unamioplastica di allungamento del temporale è, in questi casi,giustificata. Infatti, il passaggio giugale del tendine del tempo-rale non comporta alcuna sezione e dunque non fa corrererischi, in particolare al nervo facciale. Non ci sono dunquerischi di aumento della paralisi facciale, e il fatto che unacontrazione, anche minima, esista è un fattore favorevole peruna migliore qualità del risultato, con neurotizzazione delmuscolo ai muscoli tra i muscoli pellicciai e il muscolo tempo-rale e viceversa.

Paralisi di un solo piano della faccia

Per il solo piano frontale si preferisce la tossina botulinica dallato sano.

Per il solo piano orbitale il trattamento è lo stesso che nellaparalisi facciale unilaterale, cioè allungamento dell’elevatoredella palpebra superiore e blefarorrafia esterna asimmetrica.

Per il solo piano labiale superiore, mioplastica d’allunga-mento del temporale associata a iniezioni di tossina botulinicadal lato sano per trattare l’iperattività.

Per il piano labiale inferiore e il piano cervicale la tossinabotulinica è utilizzata dal lato sano per trattare l’asimmetria.

Paziente multioperato

Si tratta sia di pazienti vecchi, sia di pazienti giovani, in cuigli interventi precedenti non hanno portato il risultato atteso.

Dopo una semplice sospensione commissurale, una mioplas-tica del temporale permette di rianimare le labbra. La sospen-sione è conservata e ritirata, in particolare se è stata realizzatacon materiale sintetico.

Dopo un trasferimento del muscolo massetere il cui risultatoè in generale insufficiente, con trazione orizzontale sullacommissura, è possibile associare una mioplastica d’allunga-mento del temporale senza eliminare il massetere traspostoquando è funzionale.

Dopo una mioplastica di Gillies che, di norma, utilizza laparte posteriore del muscolo temporale, si può associare unamioplastica d’allungamento del temporale utilizzando la parteanteriore, con interposizione di materiale inerte tra la crestatemporale e la parte alta del muscolo per permettere il suoallungamento (Mersylene®).