Tossicologia. L’avvelenamento da rame nell’Ottocento; Toxicology. Copper poisoning in the 19th...

Transcript of Tossicologia. L’avvelenamento da rame nell’Ottocento; Toxicology. Copper poisoning in the 19th...

Riv Ital Med Lab (2014) 10:50–59DOI 10.1007/s13631-013-0025-z

S C H E G G E D I S TO R I A D E L L A M E D I C I NA

Tossicologia. L’avvelenamento da rame nell’Ottocento

Toxicology. Copper poisoning in the 19th century

Giuliano Dall’Olio

Ricevuto: 30 luglio 2013 / Accettato: 26 agosto 2013 / Pubblicato online: 9 ottobre 2013© Springer-Verlag Italia 2013

Riassunto Nel 1831 il medico irlandese William O’Shau-ghnessy (1808–1889) pubblica un lavoro sulla recente sco-perta del rame nel materiale organico in relazione ai casi diavvelenamento e di adulterazioni di alimenti e indaga qualevalore debba attribuirsi alle analisi chimiche nelle questionimedico-legali. Basandosi anche sui lavori del chimico fran-cese Sarzeau, che ritiene per certa la presenza del rame nelcorpo umano, si propone di dimostrare come il riscontro dipiccole quantità di rame nelle viscere di soggetti avvelenatinon possa essere motivo di imputazione, essendo già stata ri-scontrata la naturale esistenza dell’ossido di rame in alcunesostanze organiche.Nel 1833 Carlo Speranza (1778–1867) asserisce che il ramediventa pericoloso e nocivo solo dopo contatto prolungatocon sostanze saline, acide o basiche, mettendo in guardiadal lasciare i cibi, e anche l’acqua, in contenitori di rame.Descrive anche i sintomi dell’avvelenamento da rame.Nel 1838 il medico francese Marie Guillaume Devergie(1798–1879) sostiene che il rame e il piombo sono naturalicostituenti di tutti gli organi dell’uomo, deduzione che vie-ne smentita dagli studi sperimentali di Luigi Ferdinando de’Cattanei di Momo (1796–1866) nel 1840.Nel 1841 Edouard Lefortier affronta il nuovo argomento del-le modificazioni del rame e dei suoi sali introdotti nell’orga-nismo e gli inconvenienti per la salute del diffuso utilizzo deicontenitori di rame in cucina, i sintomi di avvelenamento el’uso degli antidoti da somministrare.Dei contravveleni si occupa anche il farmacista FaustinoMalaguti (1802–1878) nel 1841.Nel 1843 il chimico-tossicologico francese Charles Flandin(1803–1891) e Ferdinand Philippe Danger (nato 1802), con

G. Dall’Olio (B)36075 Montecchio Maggiore (VI), Italiae-mail: [email protected]

un loro metodo di analisi molto sensibile, ribadiscono lanon esistenza del rame e del piombo nell’organismo anima-le e arrivano anche alla sorprendente conclusione che l’e-liminazione del rame non avviene attraverso i reni ma pertraspirazione polmonare, con conseguenti nuovi aspetti neltrattamento degli intossicati.Numerose nelle riviste scientifiche dell’epoca le cronache dicasi di avvelenamento che, nella maggior parte, sono senzagravi conseguenze.La tossicologia del rame nell’Ottocento si può chiudere conuna cronaca di Dioscoride Vitali (1832–1917) che ridimen-siona la gravità degli avvelenamenti causati dal rame e daisuoi sali con dati statistici che portano a ridurre la casisticadei venefici. Comunica anche i lavori di alcuni studiosi checapovolgono il problema dell’avvelenamento professionalecon indizi statistici che proverebbero addirittura dei beneficiin alcune malattie negli addetti alla metallurgia del rame ealla lavorazione dei suoi sali.

Parole chiave Tossicologia · Avvelenamento da rame ·Antidoti

Summary In 1831 the Irish doctor William O’Shaughnessy(1808–1889) publishes an article about the recent discoveryof copper in organic substances related with cases of poi-soning and food adulteration, and investigates the impor-tance of chemical analysis in legal medicine problems. Onthe basis of the work of the French chemist Sarzeau, who issure of the presence of copper in the human body, he wantsto demonstrate that the finding of small amounts of copperin internal organs of poisoned people cannot be used forcharging, being the natural presence of copper oxide in or-ganic substances already demonstrated.In 1833 Carlo Speranza (1778–1867) claims that copper isdangerous and harmful only after prolonged contact with

Riv Ital Med Lab (2014) 10:50–59 51

saline, acid or basic, substances and warns against leavingfood and water in copper containers. Moreover he describesthe symptoms of copper poisoning.In 1838 the French doctor Marie Guillaume Devergie(1798–1879) claims that copper and lead are natural sub-stances present in all human organs, but this statement isproved wrong in 1840 by the experimental studies of LuigiFerdinando de’ Cattenei di Momo (1796–1866).In 1841 Edouard Lefortier deals with the new subject of themodifications of copper and its salts introduced into the or-ganism and with the disadvantages caused on health by thewidespread employment of copper holders in cookery, thepoisoning symptoms and the employment of antidotes thathave to be given.In 1841 the pharmacist Faustino Malaguti (1802–1878)deals with antidotes too.In 1843 the French chemist-toxicologist Charles Flandin(1803–1891) and Ferdinand Philippe Danger (born 1802),using their own sensitive analytical method, confirms the ab-sence of copper and lead in animal organisms and come tothe surprising conclusion that copper clearance doesn’t takeplace in the kidney but through the pulmonary transpiration,which opens new possibilities in the treatment of intoxicatedpatients.Numerous cases of poisoning, almost all without severe ef-fects, can be found in scientific journals of the period.Copper toxicology of the nineteenth century can be closedwith a report by Dioscoride Vitali (1832–1917), who re-duces the poisoning gravity caused by copper and relatedsalts with statistic data which lead to downsize the poisoningrecords. Reports also the results of some authors’ articlesturning the problem of professional poisoning upside downwith statistical evidence proving even advantages in coppermetallurgy or copper salt manufacturing workers affectedby some illnesses.

Keywords Toxicology · Copper poisoning · Antidotes

Introduzione

Joseph Jakob Plenk (1735–1807), medico viennese, nel ca-pitolo “Signa homicidii per toxicationem” del suo “Elemen-ta Medicinae et Chirurgiae Forensis” (1781), così sintetiz-za i segni di omicidio per avvelenamento: “Unicum signumcertum dati veneni est notitia botanica inventi veneni vege-tabilis, et analysis chemica inventi veneni mineralis” [1].

La certezza di veneficio con veleni minerali si può ave-re soltanto con il loro riscontro nelle materie organichedell’avvelenato mediante l’analisi chimica.

Questa possibilità comincia a concretizzarsi solo dai pri-mi decenni dell’Ottocento, quando la chimica analitica rag-giunge un sufficiente sviluppo e quindi un’attendibilità ta-le da poter essere utilizzata dai periti dei tribunali per

fornire definitive informazioni nella soluzione dei casi diavvelenamento più incerti e complessi.

È in questo periodo che nasce e comincia a svilupparsila chimica tossicologica ad opera di illustri medici, farma-cisti, chimici, ma anche di professionisti meno noti, che de-vono approfondire le conoscenze in questo campo per potersvolgere con competenza i sempre più frequenti incarichi diperito forense [2–4].

Secondo una statistica riportata dal chimico e storico Ici-lio Guareschi (1847–1918) [5], in Francia dal 1825 al 1875si ebbero 2045 casi di veneficio che, per i veleni inorgani-ci, erano così ripartiti: arsenico 804; fosforo 310; solfato dirame 167; acetato di rame 76.

L’arsenico e il fosforo tennero occupate le prime pagi-ne dei giornali per tutto l’Ottocento, con casi eclatanti diveneficio volontario per omicidio o suicidio. Basterà ricor-dare in Francia l’“affaire Lafarge” del 1840, che vede Ma-rie Cappelle accusata di avere avvelenato con l’arsenico ilmarito, l’industriale Lafarge. Il lungo processo divide l’o-pinione pubblica francese esaltata dai pareri contrastanti deimigliori tossicologi francesi. Anche per il fosforo si annove-rano numerosi casi di veneficio perpetrati con le capocchiedi fiammiferi fatte con pasta di fosforo bianco di elevata tos-sicità, senza contare la più subdola intossicazione cronicadegli addetti alla fabbricazione dei fiammiferi, il cosiddetto“male chimico”.

Per quanto riguarda gli effetti tossici del rame, considera-ti elevati all’inizio del secolo, saranno via via ridimensiona-ti dalla casistica degli avvelenamenti, che vede prevalente-mente intossicazioni accidentali, raramente letali, dovute al-la cottura e conservazione di sostanze alimentari in conteni-tori di rame o all’aggiunta di sali del metallo per preservaregli alimenti.

Primi lavori

Il problema dell’avvelenamento da rame inizia a coinvolgerei chimici e i tossicologi, impegnati in perizie legali per casidi veneficio con i sali di quel metallo, fin dai primi decen-ni dell’Ottocento, con produzione di numerosi approfonditistudi sull’argomento che chiariranno i passaggi determinan-ti del veleno nell’organismo: l’assorbimento, la distribuzio-ne, il metabolismo, l’eliminazione e quindi anche gli effettidel veleno stesso e l’eventuale azione da intraprendere conantidoti e cure.

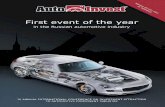

Nel 1831 il medico irlandese William Brooke O’Shaugh-nessy (1808–1889) (Fig. 1), laureato nel 1829 all’Universitàdi Edimburgo dove aveva studiato tossicologia forense e chi-mica, presenta alla Società Medica di Londra un’esaurienterelazione sulla recente scoperta del rame nel materiale orga-nico in relazione ai casi di avvelenamento e di adulterazio-ni di alimenti [6]. “L’indagare con diligenza quanto valore

52 Riv Ital Med Lab (2014) 10:50–59

Fig. 1 William BrookeO’Shaughnessy (1808–1889)

debba attribuirsi nelle ricerche medico-legali alle prove chi-miche, allorché trattasi di decidere della presenza di una so-stanza deleteria in materie che si sospettano contaminate daqualche veleno, parmi debba riuscire di universale vantag-gio, e specialmente interessare coloro che professano l’artemedica. E siccome l’utilità della ricerca è proporzionata al-la virulenza del veleno, così nessuno vorrà porre in dubbio,che i preparati da rame non occupino per questo riguardoun posto eminente” [6].

L’esposizione è incentrata sul valore delle analisi chimi-che come prova nei casi di avvelenamento o di adulterazio-ne di sostanze alimentari prodotte dal rame, tralasciando laparte di semiologia e di patologia già studiate da altri autori.

Sull’analisi chimica lamenta che le materie da sottoporread analisi per presunto avvelenamento, “per l’imperizia ge-nerale dei medici nell’arte dell’analizzare”, vengono spessoinviate ai laboratori senza il corredo delle notizie circostan-ziali sull’evento, che sarebbero di aiuto al perito nel trar-re le sue conclusioni. Inoltre, quando l’avvenimento non èmortale, come negli avvelenamenti simulati o negli incidentiimputabili a cibi avariati, “l’analisi chimica diviene la basequasi esclusiva del giudizio. Finalmente nelle adulterazionidei cibi non sapremmo qual altra via potrebbe meglio guida-re a retto giudizio; massime che i falsatori di cibi, ben di ra-do sono sì disavveduti e ignoranti da aggiungere tanta quan-tità di sostanza perniciosa, che valga a svelare prontamentela frode per mezzo de’ suoi effetti fisiologici” [6].

Con il suo lavoro si propone di provare che il riscontro dipiccole quantità di rame in casi sospetti non può essere mo-tivo di imputazione, dal momento che da alcuni ricercatoriè già stata riscontrata “la naturale esistenza dell’ossido dirame” in alcune sostanze organiche. In particolare, ricordale ricerche sperimentali di Sarzeau, chimico di Rennes, cheriteneva per certa la presenza del rame nel corpo umano eavvertiva, quindi, che “i chimici, talvolta richiesti a pronun-ziare ne’ casi di avvelenamento, sono in tal modo avvisati,di badar bene allorché debbono esaminare delle quantitàmolto grandi di materie animali, se vi trovano delle trec-ce di rame: io dico delle tracce, perocché io non credo cheesista più d’un milligramma di rame in un kilogramma disangue freddo” [7, 8]. In tali casi O’Shaughnessy ribadisce

la sua idea sulla necessità che l’analisi chimica consenta dideterminare accuratamente la quantità di rame scoperto.

Per la ricerca del rame negli alimenti e nel sangue Sar-zeau indicava un lungo e complicato processo analitico: l’in-cenerimento della materia da esaminare, il trattamento delleceneri con acido nitrico e quindi con ammoniaca per precipi-tare alcune materie estranee, filtrazione, acidificazione dellasoluzione, aggiunta di ferrocianuro di potassio che produceun precipitato fioccoso bruno contenente composti del ferroe del rame. Portato a incandescenza in capsula di porcellanae con ulteriori trattamenti di purificazione si arriva ad ave-re in soluzione solo il rame. Per rivelarlo si introduce nellasoluzione acidificata un filo o una lamina di ferro che, inpresenza di rame, si ricopre di una patina di colore rossoscuro [6, 7].

Questo procedimento, reso difficile soprattutto dal pre-trattamento della sostanza organica, ha solo valenza di inda-gine preliminare.

O’Shaughnessy ripete gli esperimenti di Sarzeau utiliz-zando reagenti purificati, sicuramente esenti da rame, in mo-do che “nessun inganno avea da temere dai materiali che iointendeva impiegare, e questa, io sono d’avviso, non essereper nessun conto una inutile precauzione” [6].

Analizza dieci once di caffè non tostato (1 oncia =31,104 grammi) [9] e “a capo di ventiquattro ore si formòun denso precipitato, che, mediante le necessarie manipo-lazioni, vestì di rame metallico due pollici (1 pollice = 2,5centimetri circa) di filo di ferro” [6]. Analoghi risultati ot-tiene da otto once di semi di senape, una libbra (1 libbra =372,246 grammi) di carne di bue, quattordici once di pa-ne bianco, sedici once di sangue umano che danno “traccedistinte di rame a capo di sei dì” [6].

L’esperienza di tossicologo forense lo induce a effettua-re un ultimo più interessante esperimento preparando “unamassa alimentare che simulasse in qualche modo le materierigettate dopo un pasto, accompagnate forse da circostanzesospette” [6]. L’impasto, consistente in due uova, tre tazzedi caffè forte e otto once di pane e burro, sottoposto al con-sueto processo analitico, dà evidenti indizi della presenza dirame metallico.

L’autore però si pone alcune domande sul rame rileva-to nel pane: se venga introdotto casualmente o volutamentedurante la panificazione o se sia semplicemente già presenteallo stato naturale nel frumento, come riferito da un chimi-co olandese. Per la prima opinione esistono prove che al-cuni fornai belgi avevano praticato tale adulterazione: “perfar levar il pane, e crescerne il peso, obbligando la pastaa ritenere maggior quantità d’acqua, invece del lievito dibirra, usavano una soluzione di solfato di rame (. . . ) adul-terazione che può compromettere la salute, anzi la vita de’cittadini (. . . )” [10]. “(. . . ) Ne’ miei esperimenti—continuaO’Shaughnessy—mai mi è riuscito di scoprire rame nel fru-mento, sebbene avessi operato sopra frumento cresciuto in

Riv Ital Med Lab (2014) 10:50–59 53

terreno ricco di miniera di rame” [6]. Non dubita che il me-tallo possa trovarsi per caso nel pane, come riferito in unarelazione all’Accademia di Medicina di Parigi, potendo pro-venire dalle pietre da mulino che in alcuni luoghi conten-gono malachite (idrossido carbonato rameico) o dall’uso disolfato di rame per preservare il grano dagli insetti o ancoradall’aggiunta alle farine per migliorarne l’aspetto. A suo av-viso anche i panettieri belgi lo avevano introdotto pensandodi usare “allume azzurro”.

“Di qualsiasi modo si sciolga la questione, chiaro egli è,che la naturale esistenza del rame nelle altre sostanze dame accennate, deve esercitare importante influenza sopra leanalisi medico-legali” [6]. Accenna a un lavoro del 1830 dalbizzarro titolo “Malattia e morte nella pentola e nel fiasco”,dove l’autore riporta casi di adulterazione alimentare comequello dell’uso del verderame per “inverdire il formaggio diStilton”. O’Shaughnessy analizza anch’egli il tipico formag-gio verde inglese confermando la presenza del rame, che pe-rò rileva in eguale quantità anche in un formaggio di tipodiverso.

Quanto finora esposto lo induce a precisare ancora unavolta che il riscontro di piccole quantità di rame medianteanalisi chimica non è sufficiente a ipotizzare un avvelena-mento e quindi diventa necessario determinare la quantità dirame presente.

Dà indicazioni per l’analisi quantitativa che riassume intre punti che poi tratta per esteso: 1. portare in soluzione tut-to il rame contenuto nel materiale organico sospetto; 2. sepa-rare dalla soluzione la maggior quantità possibile di sostanzeorganiche tenendo in soluzione il rame; 3. precipitare dallasoluzione il rame come solfuro, che accuratamente pesatoconsente di risalire alla quantità di rame.

Prima di concludere la relazione, O’Shaughnessy richia-ma l’attenzione dei soci su un altro punto “pell’altissima suaimportanza nelle chimiche investigazioni relative agli avve-lenamenti di rame terminati colla morte (. . . )” e cioè saperese prima del decesso sia stato somministrato un emetico (al-l’epoca molto usato il solfato di rame) e in caso affermativoin quale precisa quantità. “Egli è chiaro che un avvelenato-re potria ingegnarsi di porsi al sicuro dal sospetto e dalleprove, porgendo all’individuo un vomitivo di rame in grandose, sotto pretesto di sgomberare lo stomaco da qualchesostanza deleteria e non conosciuta. In tal caso egli è ma-nifesto, se, interrogato l’imputato della dose del rame con-tenuto nel vomitorio, rispondesse cinque grani (1 grano =0,061 grammi) [9], quando all’analisi scoprissimo solfuro dirame equivalente a dodici grani, la prova chimica sarebbeegualmente decisiva, come ove non fosse stato amministratoemetico, se ne scoprissero sette grani” [6].

Nello stesso anno, il 1831, Pietro Peretti (1781–1864),professore di Chimica Farmaceutica alla Sapienza e farma-cista personale di Pio VII [11], pubblica una memoria su unsuo metodo di analisi che utilizzato “nei modi che l’autore

accenna, insegnando a distinguere quando il rame rinven-gasi nei vini o nello stato di natura o in quello di artificio,presenta ai giurisperiti un fondamento per pronunciare d’o-ra in aventi le dovute pene contro i colpevoli, ed assolverel’innocente” [12].

Nel 1833 Carlo Speranza (1778–1867), docente di pato-logia, clinica, medicina legale a Pavia, asserisce in un suolavoro che il rame non diventa pericoloso e nocivo finchénon viene attaccato da sostanze saline, acide o basiche “col-le quali ha molta affinità e specialmente coi corpi grassi lequali sostanze raffreddate nei vasi di questo metallo diven-tano un attivissimo veleno (. . . ) e laddove il rame ossida-to venga con i cibi e con le bevande internamente preso—provoca—vomito ostinato, tormini (coliche), diarrea profu-sa (. . . ), aridità delle fauci, della lingua, sete, dolori lanci-nanti al ventricolo, soppressione dell’orina, flogosi, esulce-razione dello stomaco, ed altri gravi sintomi che precurso-ri sono di morte, trista ma sicura conseguenza, semprechél’arte non arrechi pronto soccorso. L’acqua stessa conser-vata per lungo tempo in vasi di rame non è senza pericolo. Illatte, primo e più omogeneo alimento dell’uomo, nuoce allasalute se venga collocato entro vasi di rame. Una porzioneanche piccola che di esso rimanga per un dato tempo en-tro simili vasi sempre si inacidisce, corrode il vaso, d’ondesi genera il verderame, il quale è più che bastante per al-terare il latte fresco che in seguito si ponga entro lo stessorecipiente. Non mancano esempi di famiglie intere avvele-nate in questo modo nelle grandi città ove si suole vendereil latte portandolo in giro nei vasi di rame” [13].

Speranza riporta ancora che nonostante molti studiosi“ritengano che il rame non sia tanto velenoso quanto si cre-de e che illusorie siano le spaventevoli osservazioni intor-no i cattivi effetti del medesimo, la pubblica salute non èabbastanza assicurata”. Perciò si augura che il rame ven-ga vietato per gli usi di cucina, per gli utensili di farmacia,per tubi di fontane, ecc., come già avvenuto in Svezia. “Sa-rebbe umiliante per la nostra bella penisola, se dopo esserestata maestra nelle scienze e nelle arti nelle straniere na-zioni, dovesse da queste apprendere i precetti di pubblicaigiene” [13].

Divergenze sulla naturale esistenza del ramenell’organismo umano

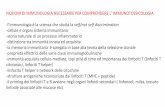

Nel 1838 il medico francese Marie Guillaume Alphons De-vergie (1798–1879) (Fig. 2), igienista, dermatologo, medicolegale, presenta all’Accademia di Medicina di Parigi una re-lazione su una sua scoperta che “se viene confermata, devenecessariamente riuscire di altissima importanza alla me-dicina legale, ben sapendosi quanto imbarazzanti e diver-samente giudicati sieno dai medici legisti gli avvelenamentiprodotti dal rame e dal piombo” [14].

54 Riv Ital Med Lab (2014) 10:50–59

Fig. 2 Marie GuillaumeAlphons Devergie (1798–1879)

Il tutto ha origine da un fatto increscioso avvenuto in unaCorte di Assise francese. Un giovane oculista di 25 annisi ammala improvvisamente a Lione e dopo quindici gior-ni muore. Unici sintomi vomito e diarrea. Dopo otto mesiil cadavere viene riesumato e l’analisi chimica degli organirivela la presenza di rame e di piombo. Viene accusato di ve-neficio un avvocato che, per motivi di lavoro, aveva frequen-tato il giovane prima della morte. A pochi giorni dal giudi-zio, l’imputato, colto da disperazione, si suicida in carcere.Poco tempo dopo viene presentata una perizia dell’eminen-te tossicologo Mateo Josè Bonaventura Orfila (1787–1853),già richiesta dall’accusato appena venuto a conoscenza delcapo di imputazione: la morte era da attribuire a febbre ti-foidea e non all’avvelenamento. Orfila proseguirà le sue in-dagini e nel 1840 presenta una memoria sul modo di rileva-re l’avvelenamento con rame e come distinguerlo da quellonaturalmente presente nell’organismo umano [15, 16].

Devergie ritiene importanti le sue ricerche che avrebbe-ro potuto scagionare subito la sventurata innocente vittima,poiché esse “statuiscono a tutta evidenza che il rame e ilpiombo che s’incontrano nei nostri organi non possono pre-sentemente essere considerati a tutto rigore siccome provadi avvelenamento” [14]. Le sue indagini erano iniziate dopoi risultati di due perizie che egli aveva eseguito nell’aprilee nell’agosto 1838. Nella prima è incaricato dal tribunale diAmiens di analizzare l’intestino del cadavere di una donnaper sospetto avvelenamento da parte del marito. Del collegiodei periti fanno parte anche Orfila e Charles-Prosper Olli-vier (1796–1845), anatomo-patologo, clinico, perito dei tri-bunali, direttore degli “Archives de Médicene Légale” [17].Le analisi chimiche portano alla sentenza di “avvelenamentodel quale formava parte essenziale il rame” [14].

Nel secondo caso, simile al primo, l’analisi chimica rile-va nelle viscere di un uomo, morto in circostanze sospette,notevoli quantità di un composto del rame per cui, ancorauna volta, la morte viene attribuita ad avvelenamento da salidi rame, decisione supportata dai sintomi riferiti dal medicocurante e dai risultati dell’autopsia.

La coincidenza di due casi di veneficio, causati dalla stes-sa sostanza in un così breve intervallo di tempo, fa insorge-re qualche dubbio in Devergie, che all’epoca sta effettuan-

do, con un collaboratore, ricerche chimiche, a scopo clinico,sullo stomaco e sull’intestino dell’uomo. Decide quindi, perrisolvere i suoi dubbi, di avvalersi della possibilità di effet-tuare numerose determinazioni chimiche sulle ceneri otte-nute dagli organi di “individui trapassati improvvisamente,ma naturalmente, dalla vita alla morte. E non senza resta-re sorpresi da meraviglia vi scoprirono rame e piombo, indiverse proporzioni in diversi individui” [14]. I due metallivengono rilevati in un giovane di quindici anni, in un bam-bino di venti mesi, in un altro di venti giorni e persino in unneonato a termine, non solo nello stomaco e nell’intestino,ma anche in altri organi.

Nel settembre 1838 altre perizie in casi di sospetto vene-ficio sono affidate dai tribunali francesi a Devergie, Orfila eOllivier: nell’intestino di due fratelli trovano rame e piombo;nello stomaco e intestino di un bambino di venti mesi nontrovano la sostanza che si supponeva accidentalmente som-ministrata, ma scoprono rame e piombo; in un altro bambinodella stessa età avvelenato con arsenico rinvengono, oltre aquest’ultima sostanza tossica, anche rame e piombo. In que-sti ultimi casi Devergie aveva addirittura cambiato il metodoanalitico: anziché operare sulle ceneri degli organi, fa bolli-re lo stomaco e gli intestini in acqua acida per acido aceticodove poi ricerca i due metalli.

Devergie conclude, quindi, che il rame e il piombo “for-mano parte costitutiva di tutti gli organi dell’uomo e proba-bilmente sì pure degli animali” e proseguendo le esperienzechimiche si propone di presentare a breve all’Accademia diParigi ragguagli più circostanziati sulle quantità relative deidue metalli in ciascun organo e di “ricercare quali siano leloro sorgenti nel corpo” [14].

Le asserzioni di Devergie “intorno alla naturale esistenzadel rame e del piombo quali principj costituenti tutti gli or-gani umani” vengono riprese da Luigi Ferdinando de’ Catta-nei di Momo (1796–1866), professore ordinario di ChimicaGenerale e Farmaceutica all’Università di Pavia, in una suamemoria del 1840 “per trovar ragione di convenire col cita-to egregio chimico nella necessità di modificare il metodo acui sin qui si attennero i periti nelle investigazioni giudizia-rie di que’ metalli i di cui composti si sospettasse avesserocagionato l’avvelenamento” poiché, anche se nel Lombar-do Veneto non si riscontrano casi di veneficio così frequenticome riportato dal chimico francese, è interessato all’argo-mento, essendogli stata affidata una perizia dal tribunale inun caso di sospetto avvelenamento da rame [18]. Consulta-tosi con il collega Camillo Platner (1785–1877), professoredi Medicina Legale a Pavia, circa il modo di procedere insimili ricerche, ravvisano entrambi non essere strano e in-verosimile l’annuncio di Devergie sul riscontro del rame epiombo nelle viscere di cadaveri di persone adulte, visto chealcuni sali di questi metalli possono essersi accumulati negliorgani attraverso cibi o bevande preparati in contenitori dirame o in quelli rivestiti di stagno che può contenere tracce

Riv Ital Med Lab (2014) 10:50–59 55

di piombo. “Laonde rimuovere il dubbio che il rame ed ilpiombo, quando la loro presenza venisse accertata, si fosse-ro accidentalmente, e per le addotte cagioni, insinuate nelleviscere umane, era mestieri dare principio alle chimiche ri-cerche sopra visceri tolti da cadaveri de’ bambini per brevespazio di tempo vissuti e di solo latte materno nodridi” [18].

Il progetto non presenta difficoltà dal momento che sultavolo anatomico del professor Platner passano molti cada-veri di adulti e neonati e quindi può fornire al De Cattaneiorgani di due bambini nati al settimo mese di gestazione evissuti due giorni e di una bambina di 25 giorni, tutti nutritidi solo latte materno. Gli organi digestivi, il fegato, il cuo-re e i polmoni vengono carbonizzati separatamente in cro-gioli di Hesse sicuramente privi di rame. Dopo i consuetitrattamenti chimici, in porzioni del liquido limpido ottenu-to viene saggiata la presenza di rame per precipitazione delsolfuro o per immersione di lamine di ferro: non viene rile-vata traccia alcuna del metallo “per le quali cose ne inferivaa tutta ragione non contenersi rame ne’ visceri esamina-ti” [18]. Analogo risultato ottiene nella ricerca del piombo.Comunica i risultati a Platner, che lo consiglia, per comple-tezza, di ripetere le prove su cadaveri di adulti. De Cattaneitralascia le ulteriori ricerche suggerite, poiché nel frattem-po viene a conoscenza delle decisioni della R. Accademiadi Francia. L’apposita commissione, della quale fanno parteanche i due eminenti chimici forensi Pierre Joseph Pelle-tier (1788–1842) e Joseph Caventou (1795–1877), riunita il26 febbraio 1839, non conferma le conclusioni di Devergie.“Cotale voto pronunciato da personaggi così chiari e peritinelle scienze fisico-chimiche mi tornava veramente graditosiccome quello che appieno consuonava coi risultamenti ot-tenuti mercè le esperienze in quel medesimo tempo per meintraprese e compiute” [18].

Questi risultati discordanti stimolano l’interesse deglistudiosi che, negli anni successivi, portano ulteriori contri-buti sull’argomento.

Avvelenamenti e antidoti

Nel 1841 il medico francese Edouard Lefortier affronta l’ar-gomento delle modificazioni in cui possono incorrere il ra-me e i suoi sali una volta introdotti nell’organismo, cosache “sinora nessuno aveva cercato di riconoscere in unamaniera precisa” [19].

Conferma la diffusa idea che il rame metallico non è vele-noso e lo dimostra somministrandolo ad alcuni cani in formasolida e in polvere senza alcun danno.

Prende in esame composti del rame insolubili in acqua(es. carbonato) e altri solubili (es. acetato) e dagli esperi-menti effettuati sembrerebbe che quando vengono ingeri-ti dagli animali da esperimento i primi diventano parzial-mente solubili, mentre l’inverso accade per quelli solubili.

Lefortier pensa che questa differenza possa essere spiegatadal fatto che la solubilità dei composti è riferita al solven-te acqua, mentre dopo ingestione il solvente è il succo ga-strico i cui effetti sui sali di rame saranno diversi da quellidell’acqua [19].

Nel secondo paragrafo del lavoro Lefortier affronta an-cora una volta il problema dei contenitori di rame utilizzatiin cucina, “malgrado i pericoli ai quali tutto giorno esponenon si è potuto fare generalmente adottare un metallo di unuso più vantaggioso sotto il rapporto igienico, talmente ilsuo uso è diffuso e tanta è l’abitudine che si ha di servirse-ne. Gli annali della medicina forniscono diffatti una molti-tudine di osservazioni, se non di avvelenamento almeno diaccidenti gravissimi avvenuti per avere fatto uso di alimen-ti, che ora eransi raffreddati, ora soltanto eransi preparatiin vasi di rame, allorché questi alimenti contenevano ma-terie grasse o acidi” [19]. Il rimedio a questi inconvenientipotrebbe essere una frequente pulizia dei recipienti in mododa togliere lo strato di ossido che si forma e non lasciarvi acontatto per molto tempo grassi, acidi o alcali. Ancor me-glio è la copertura con uno strato di stagno il cui ossido e isali sono meno velenosi degli stessi composti del rame. Lafrequente pulitura e lo sfregamento portano però a diminui-re lo spessore della lamina di stagno, fino a toglierla com-pletamente, e quindi mettere a nudo il rame con le relativeconseguenze [19].

Lefortier, oltre che sui già noti processi chimici per rico-noscere un avvelenamento da rame e i conseguenti sintomi,si sofferma anche sugli studi ed esperimenti sugli antidoti dasomministrare nei casi di veneficio. “Oggidì si possiedonodue veri antidoti dei sali di rame, lo zucchero e l’albumi-na. Si sa difatti che l’albumina ha la proprietà di formarecolle dissoluzioni di rame un composto insolubile; lo zuc-chero, da sua parte, le decompone egualmente e precipitadel protossido di rame”, cosa che secondo alcuni autori puòavvenire solo a caldo, mentre a suo giudizio si verifica anchea bassa temperatura, seppure più lentamente. Caventou con-siglia di combinare le due sostanze e quindi somministra-re acqua albuminosa zuccherata. “Ho sperimentato questoprocesso—continua Lefortier—su molti cani che io avevaavvelenati e gli ho tutti salvati malgrado la forte dose di ve-leno che loro era stata data. In tutti i casi, quando l’antido-to sarà stato amministrato, si dovrà provocare il vomito siacol titillamento con una barba di piuma, sia con una grandequantità di acqua albuminosa, sia finalmente con dell’acqualeggermente emetizzata” [19].

Anche il farmacista Faustino Malaguti (1802–1878) nel1841 si occupa dei contravveleni e, sempre su basi speri-mentali, indica il carbonato di sodio come valido antidotonell’avvelenamento da sali di rame. “Esso sospende l’azio-ne tossica del verderame naturale (sotto-deuto-carbonato dirame), del verdetto cristallizzato (deuto-acetato di rame) delcarbonato di rame, dell’arsenito di rame (. . . ). Volendo ot-

56 Riv Ital Med Lab (2014) 10:50–59

tenere de’ compiuti risultati, è d’uopo adunque far depo-sitare i sali metallici tossici nel tubo digestivo ed impedirecon un’azione neutralizzante costante la ridissoluzione delveleno per mezzo de’ sughi gastrici che incessantemente siproducono” [20]. Suggerisce un rimedio alla portata di tut-ti: “se, com’io desidero, il mio metodo viene a formar par-te dell’igiene popolare, si farà comprendere a tutti che undebole liscio di ceneri comuni (soluzione alcalina ottenu-ta per riscaldamento in acqua di cenere di legno) può di-venire all’occasione, un utile succedaneo del carbonato disoda” [20].

Nuova teoria sulla via di eliminazione del ramedall’organismo

Nel 1843 il noto chimico-tossicologo francese Charles Flan-din (1803–1891) e Ferdinand Philippe Danger (nato 1802)descrivono un metodo molto sensibile per la ricerca del ra-me nei casi di avvelenamento che permette loro di “combat-tere l’opinione de’ tossicologi che avevano annunziato cheesiste del rame e del piombo nel corpo umano allo stato nor-male—ma anche che—non può esistere qualsiasi sostanzatossica incompatibile con lo stato sano dei nostri organi”[21, 22].

In un loro esperimento, che prevede un progressivo av-velenamento di un cane con sali di rame, test che si pro-trae per 273 giorni, non rilevano mai il rame nelle urine,ma osservano invece un fatto mai citato dai tossicologi: “unfenomeno di salivazione o di flusso bronchico che si mani-festa d’ordinario alcune ore dopo l’avvelenamento acuto.Questo sintomo della salivazione o flusso bronchico è di ungran pregio” [21] perché, a loro avviso, svela la via di eli-minazione del rame dall’organismo, che non è attraverso ireni, come per altri veleni, ma per traspirazione polmonare.“Gli organi della secrezione renale sembrano impenetrabilia questo metallo (. . . ). E’ appunto in questo liquido di esala-zione polmonare, infatti, che noi abbiamo ritrovato il velenoassorbito dopo averlo per molto tempo cercato nelle orine”.Quando l’animale cessa di respirare inghiotte insieme allasaliva “il fluido della respirazione bronchiale” ed è per que-sto motivo che nell’avvelenamento, dopo la morte, si ritrovain notevoli proporzioni il rame esclusivamente nell’intesti-no e nel fegato. Da 48 a 60 grammi di quest’organo bastanoper acquisire giuridicamente la prova di un avvelenamento.La conoscenza della differente via di escrezione del rameporta a importanti conseguenze anche nel trattamento degliintossicati. A seconda dei sintomi o dello stadio dell’avvele-namento i mezzi che gli autori giudicano più razionali sono“i neutralizzatori chimici, tali sono la limatura di ferro, la li-monata solforica e gli emeto-catarici; in seguito gli eccitantigenerali o diffusibili, i sudorifici e i bagni di vapore; final-mente l’uso simultaneo o saggiamente combinato dell’una

e dell’altra di queste medicazioni, coadjuvate, se fia biso-gno degli antiflogistici all’oggetto di distruggere gli effettidi irritazione locale” [21, 22].

Francesco Freschi (1808–1859), professore di medicinalegale, igiene e polizia medica a Genova, nel terzo volumedel suo “Manuale Teorico-Pratico di Medicina Legale” del1846 [23] porge una sintesi degli studi fino ad allora riporta-ti dalla letteratura. Ribadisce che il rame allo stato metalliconon possiede proprietà venefiche e solo nei suoi compostirisulta essere un veleno più o meno potente. Gli avvelena-menti con composti del rame sono piuttosto accidentali checriminosi dovuti alla “poca avvertenza nell’usare recipientidi rame non garantiti dallo stagno negli usi domestici” [23].

Fausto Sestini (1839–1904), professore di Chimica Agra-ria all’Università di Pisa, nel 1870 insiste sul problema tos-sicologico dell’uso dei recipienti di rame nella cottura deicibi. Con analisi chimiche effettuate nel Regio Istituto Tec-nico di Forlì, riscontra la presenza di rame nelle conserve dipomodoro, nel mosto di uva rossa concentrato (sapori o sa-pa), nel vino ecc., che lo portano a concludere che “è praticanocevole quella di cuocere materie che debbono servire peralimento in vasi di rame non stagnati, oppure male stagna-ti” e ancora che “non conviene per nessun riguardo porrea contatto del mosto o del vino recipienti od oggetti di ra-me o leghe che contengono questo metallo come l’ottone”[24, 25].

Case reports

Numerose, nelle riviste scientifiche, le cronache di casi diavvelenamento che, nella maggior parte, si risolvono senzagravi conseguenze.

Uno dei primi singolari avvenimenti risale al 1842 e narradi un giovanotto della Bassa Normandia che prima di sali-re sulla diligenza per intraprendere un lungo viaggio chie-de al padre un ultimo brindisi, il “bicchiere della staffa”,che il genitore, premuroso di festeggiare il figlio, attinge dauna botte di vino vecchio tenuto in serbo per le grandi oc-casioni. Appena ingerito il contenuto del calice il giovaneavverte forti dolori “agli organi digestivi; egli era avvele-nato. Fortunatamente la quantità di verderame contenuta inquel vino non era poi tanto notevole”. Il vomito violentoche provoca il veleno stesso e la somministrazione di latteportano a una pronta soluzione del caso. L’accidentale vene-ficio viene individuato nell’abitudine di raccogliere il vinoche cola dalle botti in vasi di rame che, dopo esservi rimastoper qualche tempo, viene riversato nelle botti. “Gli avvele-namenti da rame si moltiplicano ogni giorno”, conclude ilrecensore [26].

Nel 1855 un medico di Ulma (Baden Württemberg) rife-risce di un giovane di 26 anni ricoverato all’ospedale mili-tare per un tentativo di suicidio con verderame. Il soggetto

Riv Ital Med Lab (2014) 10:50–59 57

asserisce di averne ingerito circa un’oncia e mezza (oncia diBaviera = 30 grammi) a stomaco vuoto, intorno a mezzo-giorno. Mezz’ora dopo inizia a vomitare. Verso sera si recaall’ospedale dove continua il vomito. Alla visita lamenta do-lori al capo, sapore metallico in bocca, coliche; il polso e latemperatura sono normali. Gli viene prescritta acqua zuc-cherata con l’albume di quattro uova. Dopo mezz’ora riget-ta del liquido verdastro “che conteneva molte particelle diverderame”. Assume solfuro di calcio che allevia i sintomi.I dolori ritornano intensi verso le tre del mattino, vengonodisposti solfuro di potassio, albume e mignatte. Dopo unbreve periodo di convalescenza il paziente viene dimesso.“Né nella saliva, né nelle orine, né nel sangue si venne maia riscontrare la menoma traccia di rame, se ne trovò soloqualche lieve indizio nelle feci.

Il caso ci sembra di non poco interesse per la scienzatanto per l’elevata dose della sostanza tossica, quanto perl’esito felice della cura” [27].

Nel 1860 una notizia di avvelenamento collettivo acci-dentale. Un venditore di sostanze commestibili soleva cuo-cere per la sua contrada in una gran pentola di rame, da mol-to tempo non stagnata, una notevole quantità di fagioli checondiva con olio, aceto e sale che poi vendeva al minuto ap-pena pronti. In una occasione prepara come al solito i fagiolila sera per venderli il giorno dopo. “Disgraziatamente raf-freddandosi questi legumi già conditi nella notte precedenteal giorno della vendita, col ministero dell’aceto, si produsseacetato ed ossido di rame in non piccola quantità nel vasoculinario e si sciolse nel brodo dei legumi”. Gli acquirenti,pur sentendo un sapore sgradevole e metallico, “ma ben lun-gi dal pensare che fossero attossicati dal verderame”, non sipreoccupano più di tanto. Ben presto compaiono i sintomidell’avvelenamento e quando arriva il medico si trova a do-ver assistere una sessantina di persone, alcune anche in gravicondizioni. Fortunatamente nel giro di qualche giorno tuttosi risolve [28].

Il giornale italiano di scienze mediche “Lo sperimentale”del 1884 riporta la recensione di un curioso avvelenamentoda verderame [29].

Un bambino di 11 mesi di robusta costituzione all’im-provviso “cadde in uno stato di abbattimento penoso, conurti di vomito, inquietezza febrile, disgusto pel latte, ventreteso e dolente, volto pallido, con singhiozzo”.

La madre riferisce che da circa 15 giorni aveva permessodi allattare il bambino a un’amica perché questa doveva “for-marsi il capezzolo più adatto a porgerlo al proprio figlio”.Inoltre “per ridursi i capezzoli vi metteva ditali di ottone iquali lasciarono sulla pelle dell’areola una patina verdo-gnola” e attaccava il bambino al seno senza lavarsi [29]. Ilmedico curante sospetta un avvelenamento da rame per ripe-tuta assunzione di piccole dosi e somministra albume d’uovo

e un leggero purgante. Il bambino migliora dopo evacuazio-ne di feci verdognole, che all’analisi si colorano leggermen-te in blu per aggiunta di ammoniaca; immergendovi una la-ma di coltello pulita vi appaiono leggere chiazze di rame;diluite con acqua distillata, all’aggiunta di glucosio a caldosi nota un precipitato rosso. “Per tali saggi chimici l’autoreopina che il fatto dell’attossicamento risultava inconcussoe che il rame in piccolissime dosi era stato assorbito in mi-nima parte, e il resto accumulato nell’intestino, e perciò ifenomeni della colica”.

Conclude: “il rame è pericoloso o mortale tanto a piccolee ripetute dosi, quanto a dosi considerevoli e in una solavolta ingerite” [29].

Il recensore, Agnolo Filippi (1836–1905), cattedratico dimedicina legale a Firenze, commenta che “questo casettinoè importante e potrebbe anco essere applicato a quistionimedico legali”, ma è scettico su alcuni punti: che l’accumu-lo di rame nell’organismo non abbia dato diarrea ma sia anzistata necessaria la somministrazione di un purgante; che ilpoppante abbia continuato a succhiare dai capezzoli copertidal sale di rame nonostante il sapore “nauseante e stipti-co”; che il figlio della nutrice, allattato contemporaneamen-te, non abbia dato segni di avvelenamento; la chiara positi-vità delle reazioni chimiche che indicherebbe una rilevantequantità di metallo proveniente dai ditali copricapezzolo diottone e l’omissione di ricercare nelle feci altre sostanze tos-siche eventualmente formatesi dalla lega metallica che me-glio suffragherebbero la debole probabilità di intossicazioneda rame.

“Comunque sia—conclude Filippi—, questo fatterellinoè degno di studio e mentre parrebbe confermare le eccessivedottrine del Tardieu, il quale disse che i sali di rame sono inalto grado velenosi, pure non apparendo scevro da qualchesoffio di dubbio, non ha per me tutta la forza di condurrealla conclusione un po’ ardita alla quale è sceso il giovaneautore” [29].

Argomentazioni e statistiche di fine secolo

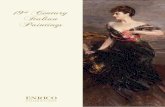

La tossicologia del rame nell’Ottocento si può chiudere conalcune argomentazioni di Dioscoride Vitali (1832–1917)(Fig. 3), professore di Chimica Farmaceutica e Tossicolo-gica all’Università di Bologna, esposte nel suo “Manuale diChimica Tossicologica” del 1893 [30].

Vitali ridimensiona la gravità degli avvelenamenti conquesto metallo e con i suoi sali: “I composti del rame furo-no per lo passato annoverati fra i veleni più potenti. Questaopinione per altro negli ultimi tempi ha subito una modifi-cazione notevole, poiché, se essi a certe dosi possono deter-minare dei venefici, questi sono più spaventevoli che gravi eraramente mortali” e ritiene che una delle cause più comuni

58 Riv Ital Med Lab (2014) 10:50–59

Fig. 3 Dioscoride Vitali(1832–1917)

dell’introduzione del rame nell’organismo siano le conser-ve alimentari, specialmente di legumi, che vengono inver-diti con preparati di questo metallo. “È enorme il consumoche si fa di queste conserve. La sola Francia ne mette incommercio annualmente quaranta milioni di scatole”.

L’avvento dell’era industriale mette in risalto le malat-tie professionali e anche nelle lavorazioni dei metalli ven-gono evidenziate problematiche alcune, come il saturnismo,già note da tempo. Anche l’avvelenamento professionale darame viene ammesso ma, secondo Vitali, “osservazioni piùesatte hanno fatto cadere questa opinione”. Riporta dati sta-tistici che, per il rame, paradossalmente ribaltano addiritturala preoccupazione di avvelenamento professionale. A Pari-gi, su 10.000 operai che lavorano il rame e il bronzo si sonoverificati solo sette casi di coliche. Anzi i tornitori e i li-matori degli oggetti di rame, che sono esposti a respirarnela polvere, sono in buona salute. Gli operai delle fabbrichedi verderame dovrebbero avere maggiori problemi, cosa cheinvece non viene rilevata. Una ricerca di due medici fran-cesi dimostra che la salute degli addetti a questi lavori, an-ziché peggiorare, migliora; “raramente si verifica nelle gio-vani operaie la clorosi, solo si manifesta qualche oftalmia,ed angina lieve, prodotta dall’azione meccanica leggiera diquel polviglio” [30].

E non è ancora tutto: “pare anzi che il lavoro degli oggettiin rame procuri agli operai una certa immunità contro alcu-ne malattie infeziose”. Durante l’epidemia di colera a Parigii lavoratori di metalli erano 120.000, dei quali 35.000 addet-ti al rame e alle sue leghe, 50.000 al ferro, 35.000 ad altrimetalli. Le singolari osservazioni di un ricercatore miseroin evidenza che i colpiti dal morbo furono all’incirca ugua-li, ma la mortalità dei lavoratori del rame fu 10 volte piùbassa. “Inoltre quelli fra essi, che furono più esposti all’as-sorbimento, furono anche i più risparmiati dall’epidemia”.Analoghe osservazioni si ebbero a Tolone, a Marsiglia e inaltre città europee.

“Ciò non ostante la statistica dei venefici per composti dirame ci dà cifre abbastanza elevate”. In Francia dal 1825 al1880 si ebbero 268 casi “sicché dopo l’arsenico e il fosforo,il rame nella statistica dei casi di avvelenamento terrebbeil primo posto”. Secondo Vitali però la cifra riportata non

è corretta poiché “essendo i preparati di rame sin qui statiritenuti, ed a torto, estremamente venefici” vennero larga-mente utilizzati nei tentativi di omicidio “e sebbene questitentativi non abbiano raggiunto lo scopo che i loro autori sierano proposti, ciò non ostante vennero annoverati fra i verivenefici e fatti figurare nella statistica” [30].

Non si deve però passare all’eccesso opposto—continuaVitali—e ritenere che i composti di rame siano del tutto in-nocui. Gli annali di Tossicologia annoverano casi di veneficiabbastanza gravi e talvolta anche mortali, avvenuti in seguitoa ingestione di uno o più grammi di sali di rame. Ribadiscela tesi di Lefortier che “non tutti i composti rameici sono ve-nefici allo stesso grado”. La loro tossicità dipende dalla lorosolubilità nei succhi digestivi. I più noti e più venefici sonoil solfato e l’acetato. “Dopo quanto si è detto si comprendecome la dose, a cui possono riuscir mortali, debba essereabbastanza elevata, ma riesce difficile lo stabilirla” [30].

Conclusioni

Sembrano pertinenti, come sintesi di questo excursus, le af-fermazioni del medico e chimico Pietro Mascherpa (1902–1984), docente di Farmacologia a Genova e di Efisio Ma-meli (1875–1957), professore di Chimica Farmaceutica eTossicologica a Padova, riportate nei loro trattati di Tossi-cologia dei primi decenni del Novecento, che confermano leopinioni di Vitali.

Il primo asserisce che: “(Il rame), conosciuto fin dai piùremoti tempi ed usato per fare i più svariati utensili, è statoincolpato, forse a torto, di una quantità notevole di avvele-namenti. Periodi di vera e propria cuprofobia si sono alter-nati con periodi in cui l’azione tossica del rame venne quasitotalmente trascurata” [31].

Anche Mameli è del parere che la grandissima maggio-ranza degli avvelenamenti non è grave nonostante la tristefama popolare del “vetriolo di rame” (solfato di rame pentai-drato). L’avvelenamento cronico si riscontra di rado e quelloacuto a scopo omicida è ostacolato sia dalle proprietà orga-nolettiche dei sali di rame che lo possono rivelare al poten-ziale avvelenato, sia per le loro proprietà emetiche e per lalieve tossicità, ragioni che rendono rari anche i tentativi disuicidio e gli eventi accidentali [32].

Conflitto di interesse Nessuno.

Bibliografia

1. Plenk JJ (1781) Elementa medicinae et chirurgiae forensis.R Graeffer, Vienna

2. Rinaldini B (1831) Trattato di tossicoscopia chimica per uso deimedici e degli speziali incaricati come perito nelle analisi chimico-giudiziarie. P Bizzoni, Pavia

Riv Ital Med Lab (2014) 10:50–59 59

3. Poma A (1834) Dizionario anatomico-medico-legale. Minerva,Padova

4. Ferrario O (1839) Corso di chimica generale, vol 3. G Pirola,Milano

5. Guareschi I (1898) Commentario alla farmacopea Italiana e deimedicamenti in generale, vol 3. Unione Tipografico-Editrice,Torino, p 2

6. O’Shaughnessy WB (1831) Sulla recente scoperta del rame nellematerie organiche, considerata ne’ suoi rapporti coi casi di avve-lenamento, o di adulterazione dei cibi. Discorso letto nella Socie-tà Medica di Londra (Westminster) il dì 5 marzo 1831. AnnaliUniversali di Medicina 59:497–506

7. Sarzeau (1831) Presenza del rame nel sangue. Giornale difarmacia-chimica e scienze accessorie o siano Annali Universa-li delle scoperte, ritrovati e miglioramenti fatti in farmacia ed inchimica 12:314–358

8. Thieullen MA (1840) On the presence of copper in various naturalproducts with process for detecting it. In: Watt C, Watt J (eds) Thechemist, vol 1, Londra, pp 200–201

9. Alessandri PE (1898) Manuale del farmacista. Hoepli, Milano10. Orfila JB (1829) Modo di scoprire il pane adulterato col solfato di

rame. Annali Universali di Medicina 51:603–60411. Maggioni G (1990) Dizionario storico biografico dei farmacisti

italiani. Veneta Editrice, Padova12. Peretti P (1831) Del rame nei vini. Annali Universali di Medicina

60:593–59613. Speranza C (1833) Riflessioni sul sudor verde osservato dal dottor

Prichard. Annali Universali di Medicina 68:5–2514. Devergie A (1838) Il rame e il piombo formano parte integra-

le dei nostri organi. Necessità di modificare il processo analiticoper cerziorare gli avvelenamenti prodotti da questi metalli. AnnaliUniversali di Medicina 88:599–602

15. Orfila JB (1840) Mezzo di riconoscere le preparazioni di rame so-lubili, contenute nel corpo umano dopo l’attossicamento, e di di-stinguerle dal rame naturalmente esistente nell’uomo. Bibliotecadi farmacia, chimica, fisica, medicina, chirurgia, storia naturaleecc. 14:155–251

16. Orfila JB (1848) Sul piombo e sul rame fisiologici. Annali diChimica applicata alla Medicina 7:100–101

17. Walusinsky O (2012) Charles-Prosper Ollivier d’Angers (1796–1845). J Neurol 259:1255–1256

18. De Cattanei di Momo F (1840) Intorno alla naturale esistenza delrame e del piombo nelle viscere umane scoperta dal signor Dever-gie; esperienze del Dottore Ferdinando De Cattanei di Momo, pro-fessore ordinario di Chimica generale e farmaceutica presso l’I.R.Università di Pavia. Annali Universali di Medicina 94:72–77

19. Lefortier E (1841) Dello avvelenamento per i sali di rame. AnnaliUniversali di Medicina 3:195–212, 583–592

20. Malaguti F (1841) Carbonato di soda come antidoto dei sali dirame. Biblioteca di farmacia, chimica, fisica, medicina, chirurgia,storia naturale ecc. 16:239

21. Danger F, Flandin C (1843) Avvelenamento col rame. Bibliotecadi farmacia, chimica, fisica, medicina, chirurgia, storia naturaleecc. 20:186–190, 316–319

22. Danger F, Flandin C (1843) Dell’avvelenamento col rame; ricer-che dei dott. Danger e Flandin. Annali Universali di Medicina12:434–436

23. Freschi F (1846) Manuale teorico-pratico di medicina legale.Perelli F, Milano

24. Sestini F (1870) Abuso non tollerabile di vasi di rame non sta-gnato, specialmente nella preparazione delle sostanze alimentari.Annali di Chimica applicata alla Medicina 50:37–40

25. Sestini F (1872) Dei pericoli che presentano i vasi di rame nonstagnato nella preparazione delle sostanze alimentari. Annali diChimica applicata alla Medicina 55:20–24

26. Avvelenamento da rame (1842) Biblioteca di farmacia chimica17:139

27. Reinhardt (1855) Avvelenamento col verderame. Annali Univer-sali di Medicina 18:201–211

28. Turchetti O (1860) Sopra un avvelenamento cagionato dai sali dirame e trattato col metodo di cura così detto compensativo. AnnaliUniversali di Medicina 36:383–387

29. Giovanardi A (1884) Un caso avvelenamento per verderame.Sperimentale 54:550–551

30. Vitali D (1898) Manuale di chimica tossicologica. Tipografia delRiformatorio Patronato, Milano

31. Mascherpa P (1936) Tossicologia. Unione Tipografico-EditriceTorinese, Torino

32. Mameli E (1927) Tossicologia. In: Nuova enciclopedia di chimi-ca diretta da Guareschi I, vol 12(2). Unione Tipografico-EditriceTorinese, Torino