SU!

-

Upload

udufirenze-udufirenze -

Category

Documents

-

view

214 -

download

1

description

Transcript of SU!

Su! Dicembre 2008

Parole e idee in diretta dal mondo universitario

I motivi del no133..

Generazione & generazioni

Intervista doppia al

prof. Nicola Fiorita

Due parole con Giuliano Giuliani

Università in movimento ?

SU! Sinistra Universitaria - UDU - www.sinistrauniversitaria.org

Gra

ficaCp l

Iniziativa realizzata con il contributo dell’Università degli Studi di Firenze

INDICE SENZA OFFESA di Riccardo p. 4 Il lupo perde il pelo ma non il vizio...IN PRIMO PIANO una generazione in movimento

Tutto il movimento minuto per minuto p. 5

A chi dice che siamo disinformati.... p. 7 i motivi del no 133.

La crisi dell’università italiana tra false p. 8 soluzioni e problemi strutturali

L’ Assemblea Nazionale del Movimento p.10

Studiare in Inghiltera: pregi e difetti del p.11 sistema universitario anglosassone.

Ecosistema scuola p.12

ITALIA CHIAMA AMERICA p.13 Fuga dei cervelli: destinazione USAQUALE LEGALITA’ p.14 Due parole con Giuliano Giuliani

GENERAZIONE& GENERAZIONI p.16 Mobilitazione studentescaLAICAMENTE p.18 La doppia morale vaticana e l’emergenza laicità

IndiceIndice

opo l’autunno caldo arriva il Natale. Le aule del-la facoltà si svuotano e gli appelli d’esame aprono

la sessione invernale. A mensa finalmente non c’è coda, i pochi studenti rimasti si accalcano nelle segreterie per consegnare sul filo di lana la modulistica in scadenza. Dopo due mesi di agitazione l’università italiana sembra essere tornata alla normalità.

Ma cosa resta di quel movimento studentesco che per tutto l’autunno ha animato le strade, le scuole e le facoltà di tutto il Paese? Provare a dare una risposta non è facile ma a mente fredda vale la pena tentare. E’ quanto ci siamo proposti di fare nel primo numero di SU, la rivista di Sini-stra Universitaria-Udu, uno spazio di parole e di idee nato per leggere e interpretare la realtà universitaria attraver-so gli occhi e l’esperienza diretta di coloro che ne fanno parte, all’interno di un formato che proverà a valorizzare l’inchiesta, la comparazione con gli altri paesi europei, il confronto tra le diverse componenti del sistema universi-tario: docenti, studenti, ricercatori.

Un formato che crediamo possa giovare a riflettere sul movimento di questi mesi del quale sono state date lettu-re variegate che ci hanno soddisfatto solo in parte. Da un lato la retorica del Governo ha cercato di bollare la mobi-litazione come la protesta dei soliti studenti politicizzati guidati dai Baroni rossi delle facoltà. Dall’altro il clamo-re mediatico dei grandi giornali, Corsera e Repubblica in testa, in molti casi si è concentrato sugli aspetti più superficiali della mobilitazione: dall’intervista al piccolo leader di turno ai continui e spesso azzardati paragoni tra il movimento di oggi e il ‘68, passando per il ‘77 fino ad arrivare alla Pantera. Il tutto a discapito dei temi e delle peculiarità che oggi il movimento studentesco ha posto all’attenzione dell’opinione pubblica.

Probabilmente tutto questo è dipeso anche dalla confusa rappresentazione che il movimento ha dato di se stesso. Trovare una sintesi tra istanze tanto composite certo non era un’impresa facile e probabilmente neppure possibile. Ma crediamo che un piccolo sforzo in più potesse essere fatto, soprattutto sul terreno delle proposte a cominciare dalla prima assemblea nazionale di Firenze che in fin dei conti ha rappresentato un’occasione mancata...Ecco perché per tracciare “il nostro ritratto” del movi-mento preferiamo partire dai temi. Ci pare inoltre il modo migliore per sfuggire al rischio di autocelebrazione e al tempo stesso per cogliere la reale natura del movimen-

to dell’Onda e del contesto sociale e politico in cui si è sviluppato.

Dalle piazze e dalle facoltà di tutti Italia il movimento ha espresso una richiesta chiara e netta. Una richiesta di cambiamento dello status quo, di rinnovamento del siste-ma universitario e della classe docente, in sintesi una do-manda di futuro. I tagli alla formazione pubblica, la privatizzazione del sa-pere, l’assoluta mancanza di trasparenza all’interno del si-stema universitario minacciano seriamente il FUTURO di un’intera generazione. Non cogliere l’impeto di que-ste istanza, bollarla come la solita protesta, sottovalutare l’estrema precarietà di vita che si palesa alle nuove gene-razione significa mettere una seria ipoteca sul futuro dei giovani e dell’intero Paese.

A questa domanda di cambiamento il Governo in carica non ha saputo rispondere: la solita propaganda ha ma-scherato provvedimenti in realtà fortemente pregiudizie-voli per il sistema pubblico della formazione che hanno l’unico effetto di aggravare le ferite del sistema senza risol-verne le contraddizioni.

A questa domanda di cambiamento dovranno risponde-re tutte quelle forze che hanno a cuore il futuro del nostro Paese, studenti compresi. E il terreno su cui si gioca questa partita è quello delle proposte di cambiamento.

DUna domanda di futuro.

Editoriale di Andrea

04

Il lupo perde il pelo ma non il vizio... Durante il mese di dicembre 2008 il Governo ha annunciato la sua rinuncia (parziale) alla riforma Gelmini sulla scuola. Chi nei mesi precedenti ha protestato, dando vita a un movimento tanto grande quanto inaspettato, può essere orgoglioso del proprio impegno. Attraverso manifestazioni e occupazioni affollate, fantasiose, in gran parte pacifi-che, si è mandato un messaggio al gover-no. Senza cedere alle provocazioni, mi-gliaia di studenti italiani hanno espresso tutto il loro dissenso nei confronti dei provvedimenti del governo: una bella prova di democrazia.

Ma nei giorni delle proteste più intense, mentre a palazzo Madama si manifestava quotidianamente contro la riforma, anche il senatore a vita Fran-cesco Cossiga ci ha voluto offrire la sua personale interpretazione dell’idea di democrazia. “Bisogna infiltrare nelle manifestazioni agenti provocatori pron-ti a tutto, lasciare che devastino le città, e solo dopo – consigliava al ministro dell’Interno – forti del consenso popo-lare, fare intervenire la polizia e mandarli tutti all’ospedale senza pietà, compresi i professori che li fomentano. Serve una vittima (un vecchio o un bambino feriti gravemente) e poi si potranno usare le maniere forti”. (La Nazione 23 Ottobre 2008)

Queste parole potrebbero su-perficialmente essere attribuite a un vec-chio trombone reazionario: non è così. L’uomo che invita a picchiare studenti e professori è stato Presidente della Re-pubblica e del Consiglio, più volte mini-stro nonchè reduce da mezzo secolo di vita parlamentare. A giudicare dai fatti

dobbiamo riconoscere alla sua concezio-ne della democrazia una ferrea coerenza nel tempo.Nel 1977 Cossiga è ministro dell’Interno quando a Roma muore per un colpo di pistola, negli scontri successivi a un sit-in del partito radicale, una studentessa di 19 anni che andava in piazza per la prima volta, Giorgiana Masi.

Numerose foto e testimonianze della giornata mostrano agenti in bor-ghese armi in pugno, mimetizzati tra i manifestanti e riconosciuti in seguito come appartenenti ai corpi di polizia. Se-condo molte interpretazioni, partirebbe da loro il proiettile che uccide Giorgiana Masi. All’epoca Cossiga nega ogni coinvolgi-mento o infiltrazione delle forze dell’or-dine. Di fronte alle foto inequivocabili costringe alle dimissioni il questore, ne-gando ogni sua responsabilità per l’acca-duto. Ma qualche anno dopo, in un’in-tervista al Corriere della Sera, Cossiga

ammette pacificamente l’esistenza degli infiltrati nella manifestazione del Mag-gio ‘77 e confessa di essere “una delle cin-que persone che sa la verità”, ma di non volerla comunque rivelare.

Nel 1998 il Presidente della Commissione parlamentare sulle stragi dichiara che questo episodio “può essere stato un atto della strategia della tensio-ne, un omicidio deliberato per far preci-pitare la situazione e determinare un’in-voluzione dell’ordine democratico”.Insomma: usare la violenza per liberarsi del “problema” degli studenti, ridurre tutto a una questione di ordine pubblico, conservare lo status quo. Questa l’idea di Cossiga. Dopo trent’anni, il lupo ha di-mostrato di perdere il pelo ma non il vi-zio. Ma stavolta, tra le due interpretazio-ni del concetto di democrazia, ha vinto quella degli studenti.

Senza offesa di Riccardo

05

In una torrida giornata di agosto, mentre gli italiani, ignari, si godono il meritato riposo sotto un ombrellone completando la settimana enigmistica, nelle aule climatizzate del Parlamento della Repubblica, il governo converte in legge il Decreto Gelmini.

ono le ore 13 del 7 Agosto 2008 il TG2 manda in onda un servizio

sulle ultime tendenze nelle vacanze ita-liane e sui benefici della dieta mediterra-nea; poco prima la signora Flatcher aveva risolto brillantemente l’ennesimo caso di omicidio. Mentre il Governo si appresta ad approvare un provvedimento che met-te in crisi l’intero sistema universitario nazionale e molti altri settori nevralgici del sistema Italia, l’estate continua il suo corso come se nulla fosse. Piccoli focolai di ricercatori avvertono il pericolo, ma il Governo, lungimirante, provvede ad al-lontanarli e a farli identificare dalle forze dell’ordine per evitare che quella miccia così esposta incontri una scintilla.

a situazione non poteva reggere per molto. Il 20 settembre a Fi-

renze avviene il primo delle centinaia di atti che si sarebbero susseguiti nei mesi a venire contro il decreto: i ricercatori del Polo Scientifico di Sesto decidono di ri-nunciare a fare didattica (mansione che- per inciso- in teoria non spetta loro), e ad essi si uniscono subito quelli di Ingegne-ria e Architettura. Tutti i giornali con-siderano l’evento una protesta isolata e poco interessante, intanto altre facoltà si uniscono alla protesta: Farmacia, Scien-ze della Formazione, Psicologia e la sede distaccata di Architettura di Empoli. Pas-sano circa quindici giorni e il 4 ottobre il Consiglio di Facoltà di Scienze decide clamorosamente di attuare la sospensio-ne totale della didattica. La protesta sta’ montando: il giorno dopo si tengono le

prime lezioni alternative in svariate piaz-ze per palesare la condizione, mai così concreta, di incertezza e precarietà di tut-to il mondo della formazione. Da subito il movimento analizza in maniera com-plessa le cause dell’imminente tracollo finanziario dell’Ateneo, individuando le responsabilità tanto nella gestione locale quanto nelle politiche attuate dal Gover-no. Il 6 ottobre il Polo Scientifico viene occupato dagli studenti. Il giorno dopo tocca anche ad Agraria. Il 10 ottobre si tiene la prima manifestazione a Firenze che riunisce circa 4.000 persone prove-nienti dalle situazioni più disparate ma accomunate dalla contrarietà alla legge: studenti medi, universitari, professori, tecnici amministrativi, genitori, ricerca-tori. Per la prima volta ognuno esce dal suo orticello per scoprire che l’im-patto della 133 è globale ed interes-sa tutto il sistema dell’istruzione, del-la formazione e del lavoro.

ntanto il mov imento

cresce e le facoltà occupate si fanno sempre più nume-rose. Il 14 ottobre occupa Matemati-ca mentre Archi-tettura proclama l’ autogestione. L’in-domani gli studenti del Polo di Novoli si riuniscono in una delle assemblee più partecipate che si siano mai viste all’Uni-versità di Firenze: circa 2000 studenti riempiono i due auditorium del Polo, è necessario collegare via video le due sale. L’assemblea è un primo momento di confronto. Il giorno successivo dopo un nuovo momento assembleare si decide

di occupare l’edificio D5. Il giorno stesso in 14 piazze di Firenze si tengono lezioni alternative sulle materie più varie.

Il 18 ottobre si tiene una manifestazione nelle piazze di varie città italiane, oltre 500.000 persone scendono a protestare, il movimento si sta gonfiando. Intanto la legge comincia a mietere le sue prime vittime. Quaranta ricercatori che hanno vinto il concorso a Firenze, e idonei per entrare in servizio, non vengono assunti poiché l’Ateneo decide di non assumere per mancanza di risorse finanziarie.

e mobilitazioni proseguono il 21 ottobre e CGIL-CISL-UIL To-

scani portano in piazza a Firenze 60.000 persone. Il corteo è animato da un con-

sistente spezzone studentesco. Lo stesso giorno an-che Lettere occupa mentre Psicologia comincia l’autoge-stione. Il 22 ottobre a Matematica viene organizzata una 24 ore no stop di lezio-ni alternative.

Il Governo inizia a prendere sul serio le istanze del mo-vimento. Arriva la prima presa di posi-zione del Presiden-te del Consiglio. Di

fronte alle proteste, Berlusconi dichiara di voler mandare la polizia a sgomberare gli atenei occupati. Ma l’opinione pub-blica non gradisce i toni inquietanti di certe dichiarazioni e anche dalla stessa maggioranza arrivano prese di distanza. Berlusconi incassa e fa dietro front: il giorno dopo arriva una smentita.

S

LI

Per la prima vol-ta ognuno esce

dal suo orticello per scoprire che

l’impatto della 133 è globale

ed interessa tutto il sistema dell’istruzione,

della formazione e del lavoro

“

”

L

Tutto il movimento minuto per minuto

In primo piano di EnricoUna generazione in movimento

06

La società si stringe intorno alle istanze degli studenti e al diritto di manifesta-re un dissenso. Gli operai della Sam-montana dichia-rano: “Studenti, vi difendiamo noi”. Scende in campo anche il Presidente della Regione Tosca-na Claudio Martini che per stemperare i toni e garantire a livello istituzionale sul contenuto assolutamente pacifico della protesta, si reca a Novoli ed in un liceo di Firenze.

Un presidente di una Regione che visita un edificio occupato dagli studenti è un fatto assolutamente inedito, il movimen-to si dimostra capace di aprirsi anche ad un confronto istituzionale.

Però ad avvelenare il clima ci prova pochi giorni dopo Francesco Cossiga. Secon-do l’ex presidente della Repubblica per ristabilire i rapporti di forza tra Stato e manifestanti ci vuole il morto. Si teme un escalation della violenza. Ma per for-tuna gli anni 70 e forse lo stesso Cossiga sono ormai argomenti da libri storia. Gli studenti non cedono alle provoca-zioni dando prova di grande maturità. Alla violenza verbale e alle minacce, gli studenti rispondono con la creatività: nascono nuove forme di protesta come Flash Mob convocati a Firenze durante il Festival della Creatività ottenendo gran-de eco mediatico.

Nonostante questo, in alcuni frangenti, il livello della tensione si alza. Il 29 otto-bre in Piazza Navona a Roma, un grup-po nutrito di giovani di estrema destra aggredisce a colpi di spranghe e cinghie i manifestanti radunati in piazza per con-testare l’approvazione della legge Gelmi-ni sulla scuola. La polizia assiste inerte. La carica parte soltanto dopo l’aggressio-ne fascista e colpisce i manifestanti che nel frattempo avevano provato a reagire.

La risposta che dà il movimento è una manifestazione pacifica di un milione di

persone a Roma in occasione dello uno sciopero del compar-to scuola lanciato da Cgil-Cisl-Uil a difesa della scuola pubblica. Migliaia di pullman invadono la capitale. Nessuna manifesta-zione del comparto

scuola aveva mai raggiunto sino ad ora tali dimensioni e i risultati si vedono subito: il 3 novembre il governo decide tatticamente di rimandare la discussione sulla Riforma dell’Istruzione.

L’8 Novembre si tiene a Firenze la Prima Assemblea Nazionale del movimento nel plesso didattico di viale Morgagni .per ribadire un comune No alla 133. Ci si aspetta un salto di qualità della protesta, uno slancio propositivo, ma l’assemblea preferisce tenere una linea attendista, rinviando nella sostanza le scelte all’as-semblea di Roma prevista per il 14 No-vembre: un’occasione mancata.

La strategia del Governo è quella di spac-care il fronte NO 133, e a seguito di una riunione segreta con CISL e UIL incassa la non partecipazione del sindacato di Bonanni allo sciopero generale del com-parto università e ricerca proclamato per il 14 novembre. In piazza sfilano tutte le componenti del movimento attraverso

Il presidente della Regione

Toscana Claudio Martini visita un edificio occupato

dagli studenti

un lungo corteo che si conclude a Piazza Navona.

a manifestazione di Roma radu-na migliaia di studenti, docenti,

ricercatori, personale tecnico. Nei due giorni a seguire si svolge la Seconda As-semblea Nazionale del Movimento. Si confrontano esperienze molto eteroge-nee, trovare una sintesi non è facile. Tutte le realtà convergono su un punto: occor-re rilanciare su una proposta. Dall’assem-blea romana però a riguardo non viene fuori molto, anche perché l’attenzione si concentri su concetti decisamente poco chiari come autoriforma dell’università e precariato cognitivo, categorie proprie solo di una parte del movimento vicina ai disobbedienti e alle teorie di Toni Negri. Il 26 novembre si conclude a Novoli l’oc-cupazione dell’edificio D5. L’assemblea dichiara di voler proseguire la mobilita-zione attraverso altre forme. Le iniziative proseguono anche se l’intensità e la par-tecipazione alla protesta non è più quella di settembre. Prima della fine dell’anno gli studenti si danno un altro appunta-mento: lo sciopero generale indetto dalla CGIL per 12 Dicembre. Alla vigilia dello sciopero Sinistra Universitaria organiz-za a Novoli una serata speciale in difesa dell’Università pubblica. Intervengono circa 1000 studenti. All’iniziativa pren-dono parte tra gli altri Paolo Hendel e la BandaBardò. Un modo per riaffermare la centralità del sapere soprattutto in un momento di profonda crisi economica.

L

Alla violenza verbale e alle minacce, gli studenti rispondono con la creati-vità: nascono nuove forme di protesta

come Flash Mob

In primo piano di Enrico Una generazione in movimento

07

A CHI CI DICE CHE SIAMO DISINFORMATI...

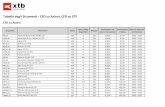

I MOTIVI DEL NO 133..Riepiloghiamo in estrema sintesi i punti contestati dei provvedi-menti del Governo in materia di Università e Ricerca. La legge 133/2008, conversione del de-creto-legge 112/2008, presenta almeno tre evidenti criticità. Per scoprirli bisogna leggere l’articolo 16 e l’articolo 66 com-mi 7, 9 e 13.Alcune correzioni vengono poi apportate dal Decreto Legge 180.

Art.16: facoltà per le università di trasformarsi in fondazioni di

diritto privato.

Dopo un curioso richiamo all’articolo 33 della Costituzione (che prevede che “La Repubblica istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi” ), viene intro-dotta la facoltà, per gli atenei italiani, di trasformarsi in fondazioni di diritto pri-vato. La reale natura di queste fondazioni rimane piuttosto oscura. E il testo poco aiuta a comprenderne le reali implicazio-ni. Le uniche disposizioni ci dicono che le fondazioni ottengono in dotazione i beni oggi appartenenti alle Università e che subentrano a queste in tutti i rappor-ti attivi e passivi (crediti e debiti). Si pre-cisa che le fondazioni universitarie non possono distribuire utili e ogni profitto deve essere impiegato per il raggiungi-mento della finalità che la fondazione si è data. Quanto agli organi collegiali, la gestione delle nuove fondazioni universi-tarie può essere allargata a nuovi soggetti pubblici e privati, e i nuovi statuti che le fondazioni si daranno saranno sottopo-sti al vaglio del Ministro dell’Istruzione edel Ministro delle Finanze. Per il resto, alle fondazioni universitarie dovrebbe continuare ad applicarsi il regime nor-mativo oggi in vigore per le università.

Il decreto 180: Pochi spiccioli in più per accontentare i potenti.

Il decreto 180/2008, approvato a novem-bre, contiene inoltre due o tre contentini di facciata, che il Ministro si affanna a rivendicare in tutte le trasmissioni tele-visive. A nostro avviso si tratta dell’en-nismo spot di Tremontiana scuola, che a quanto pare anche il Ministro Gelmini sembra aver imparato alla perfezione. In particolare:• nuove regole per i concorsi dei pro-fessori e dei ricercatori. Il meccanismo introdotto, al di là delle dichiarazioni di principio, lascia intatti i potentati dei baroni e non introduce reale trasparen-za;• Poche briciole del fondo di finanzia-mento ordinario andranno alle Univer-sità in base alla “qualità”. Ma chi certifica la qualità? Finchè non verrà istituita l’ANVUR (AGENZIA PER LA VA-LUTAZIONE), che il nuovo Governo ha provveduto in prima persona a bloccare, il giudizio sulle università non è stabilito da organi terzi e imparziali, bensì dai vecchi organi di valutazione composti dagli stessi atenei: controllati e controllori sono le stesse persone! Alla faccia della qualità!• Unico elemento positivo del nuovo decreto sono i 65 milioni di euro stanziati per l’anno 2009 in materia di edilizia universitaria. Quanto ai 135 milioni di euro per il 2009 per le borse di studio, è essenziale che vengano stanziati per le borse di studio e non per i prestiti d’onore.

Art.66: limite alle assunzioni di personale e drastico tagli del Fondo

di Finanziamento Ordinario.

Al comma 7 leggiamo che per il biennio 2010-2011 il turn over del personale che va in pensione è bloccato al 20% sia delle risorse da destinare, quindi stipendi, che del personale complessivamente assun-to. Mentre a partire dal 2012 il blocco del turn over è alzato al 50% di stipen-di e personale. Con il decreto-legge 180 le università che spendano per stipen-di più del 90% dei fondi del ministero non potranno più assumere, mentre le altre università potranno assumere fino al 50% del personale che va in pensio-ne. Ma il provvedimento più devastante è contenuto nel comma 13. Dal 2009 al 2013 il fondo di finanziamento or-dinario è ridotto di 1441,5 milioni di euro! Con il decreto 180, il taglio vie-ne ridotto a 946,5 milioni di euro, ma tutte le risorse reimpiegate vengono utilizzate per le assunzioni di personale.

Uno schema sempli-ce ma completo per avere il quadro tec-nico dell’operato del Ministro Maria Stella

Gelmini.

In primo piano di LudovicoUna generazione in movimento

08

La crisi dell’università italiana tra false soluzioni e problemi strutturali.I recenti provvedimenti del governo in ma-teria di scuola ed università forse un effetto positivo lo hanno avuto: in Italia si è final-mente tornati a parlare di formazione e ri-cerca, temi da troppo tempo relegati ai mar-gini del dibattito politico di questo paese. Uno degli elementi che più chiaramente è emerso durante il pe-riodo di mobilitazioni dell’autunno 2008 è la volontà di non difendere lo “status quo”, la consapevolezza cioè, che questa università ha urgente bi-sogno di un intervento strutturale. Il governo in carica ha scelto però la strada peggiore, tanto è vero che a criticare il contenuto dei provvedimenti non sono stati soltanto gli studenti ma anche numerosi espo-nenti del corpo docen-te e i ricercatori. “Non si risolve la situazione tagliando i fondi in modo indiscriminato e accantonando tera-pie avviate o progettate come la valutazione del-la ricerca e la riforma del reclutamento” sostiene Massimiliano Guderzo. Professore ordinario di Storia delle relazioni internazionali presso la facoltà di Scienze politiche di Firenze continua: “È controproducente stronca-re il rinnovamento fisiologico del sistema bloccandone la rotazione e mortificando le legittime speranze di molti giovani e meno giovani. Nonostante i palliativi e gli aggiustamenti introdotti dall’ultimo de-creto, non ritengo siano venute meno le ra-gioni di fondo della protesta, sulla sostan-za e sulle modalità del recente intervento

governativo in materia universitaria”. I tagli ingenti e il blocco del turn-over, imposti a colpi di decreto e sostan-zialmente sottratti alla discussione parla-mentare, vengono giustificati dal Governo come provvedimenti contro gli sprechi e le “baronie” ma è evidente che nascono solamente dall’esigenza di “fare cassa”. Ne è prova il fatto che si tratta di tagli indiscriminati che colpiscono tutti gli atenei, senza distinzione (tranne per le

blande modifiche del turn-over introdotte dal D.L. 180) tra quelli “virtuosi ” e quelli “ca-naglia”. Baroni e sprechi sono una drammatica realtà del mondo ac-cademico ma tagliare il Fondo di Finanzia-mento Ordinario si-

gnifica solamente togliere ossigeno ad un sistema già in debito, senza curarne i mali. Considerare la formazione come un mero capitolo di spesa e non come un settore strategico su cui investire, equivale a spezzare le gambe di un pae-se che fa già fatica a procedere verso un futuro che si profila sempre più incerto. L’università italiana ha bisogno di in-terventi mirati, di misure concrete. I baroni si possono eliminare solo se si inserisce un criterio di maggiore traspa-renza nelle assunzioni, riformando il si-stema di reclutamento del corpo docen-te. Per quanto riguarda invece gli sprechi, questi nascono principalmente da un

problema di cattiva gestione: taglio delle risorse non significa taglio degli sprechi, che rimangono intatti senza meccani-smi di controllo sulle amministrazioni autonome di ogni singolo ateneo. Si do-vrebbero visionare il numero e il tipo di assunzioni rispetto alle esigenze effettive della didattica, limitare la proliferazio-ne dei corsi di laurea senza prospettive, che, è bene sottolinearlo, non quelli cosiddetti “improduttivi” ma quelli che per numero di iscritti o collocazione sul territorio rappresentano oggettivamente uno sperpero di denaro pubblico. Sono questi corsi a rappresentare i veri “feudi” dei tanto odiati baroni, ma rispetto a tut-to questo non vi è alcun provvedimento. Un altro cavallo di battaglia della riforma Gelmini- se cosi si può chiamare- è riassunto da uno slogan molto utilizzato dall’attuale ministro: premiare il merito. Ma sul concetto di “merito” è necessario intendersi. Secondo Vittorio Mete, ricercatore dell’Università di Fi-renze: “La gran parte delle proposte che vengono fuori in questo periodo, avanzate da personaggi squalificati che si riempiono la bocca di merito, non colgono il punto. Il merito non è, nel 99% dei casi, un talento naturale. Bravi si diventa, non si nasce e per diventarlo c’è bisogno di strumenti, di tempo, di tranquillità, di gratificazione, di stipendi decenti, di rapporti di collaborazio-ne e non conflittuali/competitivi”. Ancora una volta ,il governo attua una politica fatta di spot, e non di interventi concreti. Non c’è dubbio alcuno: il merito deve es-sere valutato nel percorso di formazione come in quello di ricerca perché giusto riconoscimento di capacità ed impegno, mezzo per ridare significato ad un titolo che ha perso gran parte del suo valore. La “lotta al merito”, slogan proprio certa parte del movimento studentesco, è tout court è paradossale. Il merito quando è

“ È contro-producente stroncare il

rinnovamento fisiologico del

sistema ”

In primo piano di Jacopo Una generazione in movimento

09

“ Il merito non è, nel 99% dei

casi, un talento naturale. Bravi si diventa, non

si nasce ”

premiato davvero rappresenta una delle maggiori garanzie di equità in un sistema formativo, un grande strumento di mobi-lità sociale, oltre che la giusta alternativa all’assurdo istituto del numero chiuso. Ma perché ciò avvenga c’è bisogno di un sistema di valutazione adegua-to, trasparente, che tenga conto, nei limiti del possibile, delle condizioni specifiche di chi studia e fa ricerca (il riconoscimen-to dello status di studente-lavoratore,ad esempio, appare un buon passaggio).Al-tra condizione essenziale è, ovviamente, un’estesa tutela del diritto allo studio, il che significa migliorare i servizi (alloggi, mense, mobilità) ,aumentare il numero della borse di studio, introdurre, là dove manca, una carta dei diritti dello studen-te, impostare ovunque un sistema di tas-sazione progressiva tale da gravare meno sulle fasce reddituali più basse. Tutte

misure che servono a ridurre il più possi-bile le differenze economico-sociali ini-

ziali, ed ad assicurare un’ eguale possibilità d’accesso a tutti i li-velli della formazione . Oltre ai tagli di fondi e personale, l’altro nodo critico contenuto nel recente decreto “balneare” del governo è la facoltà per gli atenei di tra-

mutarsi in fondazioni di diritto privato. Non mi addentro in un’analisi tecnica delle trasformazioni di carattere giuri-dico, amministrativo o di bilancio cui andrebbe incontro un ateneo nel diven-tare fondazione, anche perché non ne sarei del tutto capace. Mi riservo però una considerazione politica a margine: posto che la possibilità di finanziare le università esisteva per i privati già prima, tramite l’ istituto delle donazioni, e quasi nessuno lo faceva, e visto che gli atenei sono delle sorta di “mangia-soldi”che spendono circa il 90% delle risorse in stipendi, talvolta con consistenti debi-ti di bilancio ( in Toscana ne sappiamo

qualcosa), quale scellerato imprenditore si lancerebbe nell’impresa di finanziare l’università? Più probabilmente, ad en-trare nelle fondazioni saranno le regioni, gli enti locali (provate a pensare all’ipo-tesi di federalismo) e le banche creditri-ci degli stessi atenei per milioni di euro. La cosa veramente grave è che da questo provvedimento traspare netta l’idea di uno Stato, che gradualmente abdica la maggior parte di quelle funzioni che ci consentono di parlare di welfare, di assi-stenza, di tutela sociale cosi come inte-sa a livello costituzionale, scaricandole sugli enti locali, sui privati, sul singolo. L’università italiana di ini-zio millennio necessita (oltre che di maggiori risorse) di una riforma strut-turale, di sistema, gli studenti l’han-no richiesta a gran voce, ma per averla c’è bisogno della responsabilità di chi governa e, cosa ancora più difficile, si deve abbandonare quella logica, tut-ta italiana e politicamente trasversale, del “fare qualcosa per non fare nulla”.

In primo piano di JacopoUna generazione in movimento

10

L’ Assemblea Nazionale del

MovimentoDopo anni di silenzio, dopo infiniti discorsi sull’apatia giovanile e l’antipolitica che af-fligge gli studenti l’Onda anomala ha attra-versato la società civile scuotendo molte coscienze sopite.

arebbe bello potersi fermare qui nell’analisi del movimento che ha

caratterizzato gli ultimi tre mesi nei li-cei e nelle Università ma non sarebbe corretto perché l’analisi di ciò che è sta-ta l’Onda passa anche per i contenuti che ha proposto e per ciò che ha lasciato.Non si vuole qui ripercorrere la tappe di una mobilitazione che ha visto alternar-si diverse pratiche di lotta in un crescendo di partecipazione, piuttosto sarà utile in-dagare sulle proposte e sulle istanze por-tate avanti dal movimento studentesco.Bisogna senz’altro partire dall’ assemblea nazionale del movimento a Roma il 15 e 16 Novembre dove in un clima blindato, sia nelle assemblee che nei work-shops, un migliaio di studenti si è trovato a discute-re, principalmente, di auto-formazione, auto-riforma e precariato cognitivo.Dopo una sincera difficoltà nel comprende-re il significato dei concetti sopra citati ab-biamo scoperto che l’auto-formazione è un processo di formazione autonoma da piani di studio particolari; in pratica un percorso di formazione fatto da seminari più o meno gestiti dagli stessi studenti senza obblighi particolari rispetto al piano di studio. Nel fare questo bisogna farsi riconoscere crediti formativi (paradossalmente il fulcro della critica del movimento) nel tentativo di “in-flazionare il sistema dei crediti” per dimo-strarne l’inconsistenza e dunque abbatterli. La tesi si rivela alquanto contraddittoria; un po’ come dire che per sconfiggere il sistema capitalista e la società dei consumi bisogna consumare, spendere tutto, mangiare fino a scoppiare per dimostrare, inequivocabilmen-te, le contraddizioni dei sistemi capitalisti.

ltro tema davvero bizzarro nella sua complessità è il concetto di “lotta al

merito” che in maniera decisa si è fatto stra-da alla Sapienza nei giorni dell’assemblea. In buona sostanza la tesi è che la valutazione, a tutti i livelli della formazione, dall’asilo a dottorati di ricerca, non può e non vuole te-nere conto delle difficoltà e dei “periodi bui” che ognuno attraversa nella vita. Insom-ma il metro di giudizio del merito è oggi in realtà arbitrario e controproducente.Per ragioni di spazio non si può continuare que-sta rassegna di contenuti prodotti in due mesi dall’ Onda. Vorrei però dire alcune cose, anzi vorrei fare un critica e lo voglio fare da sinistra.Siamo proprio sicuri di voler sostenere un concetto come quello di auto-formazione che propone percorsi liberi di studio che però introducono un concetto individua-lista nella fase di formazione pericoloso e dannoso in una società già molto disgregata e conflittuale? A mio avviso sarebbe più uti-le parlare di formazione pubblica ovvero di come lo Stato si assume la responsabilità di finanziare sostenere ed investire nelle scuole e nelle Università: i veri luoghi del sapere. Sarebbe più utile e giusto chiedere maggio-ri risorse per la ricerca e la formazione e allo stesso tempo una rivoluzione generazionale nel corpo docente universitario che porti l’assunzione di docenti giovani e ricercatori. Se si vuole davvero valorizzare il sapere cri-tico sarebbe a mio avviso più utile inter-venire sui percorsi formativi esistenti con l’obiettivo di favorire una didattica più inte-rattiva modificando il rapporto esistente tra lezione frontale e seminari mantenendo ben saldo il contributo essenziale del docente.

orrei inoltre criticare il concetto di lotta al merito. Credo che valga il

principio per cui all’interno di una società

deve esserci posto per tutti; il merito nei pro-cessi di formazione non può e non deve de-terminare discriminazioni di tipo sociale latu sensu. Ma la valutazione del merito dovrebbe essere l’unico criterio nel dare gli assegni per i dottorati di ricerca o per selezionare la pre-parazione di uno studente dopo un corso.Bisogna semmai pretendere, trasparenza, le-galità e giustizia nei criteri di selezione del merito abbattendo davvero i sistemi baronali che regolano l’Università dando la possibilità a chi “non è figlio, nipote e cugino di nessuno” di raggiungere i livelli più alti della formazione.Il merito, quando è vero, è di sinistra per-ché rappresenta l’unico modo (associato al concetto di solidarietà chiaramente) per garantire la mobilità sociale, perché dove non c’è il merito i criteri di selezione diven-tano come la prassi dimostra decisamente più ingiusti ( soldi , posizione sociale ecc.).

e dovessi dare quindi un giu-dizio sui contenuti politici di

questa mobilitazione non sarei certa-mente tenero e credo che sarà difficile ricre-dersi visto anche lo scarso successo che que-ste idee hanno avuto alla prova del tempo.Mi pare invece che per guadagnarsi credi-bilità e forza il movimento debba nei pros-simi mesi riportare al centro del dibattito pubblico il tema dalla formazione e al tem-po stesso rivendicare un diritto allo studio effettivo ed efficiente su tutto il territorio nazionale battersi per una socializzazio-ne maggiore dei processi di formazione.

S A

V

S

In primo piano di Giuseppe Una generazione in movimento

11

Studiare in Inghiltera: pregi e difetti del sistema univer-sitario anglosassone.

Le mobilitazioni studentesche hanno di-scusso di un modello nuovo di università. Si è quindi reso naturale un confronto tra il sistema universitario italiano e quello di altri paesi europei. E’ davvero cosi diverso stu-diare all’estero?

Abbiamo provato a rispondere a questa domanda avvalendoci della testimonianza di Giulia, studentes-sa della facoltà di Giurisprudenza dell´Università di Firenze, che ha passato un anno in Erasmus in Inghil-terra, presso l’università di Leicester.

ominciamo da un´analogia di fondo che ormai esiste in tutta Europa o qua-

si, riguardo al sistema universitario: il doppio livello di laurea, costituito da un triennio e un master, che in Inghilterra, solitamente, dura un anno. “Per il triennio- racconta Giulia- ci sono quattro esami annuali con una prova in-termedia a metà gennaio e una prova finale a fine maggio. Nel master ci sono, di solito, otto esami all´anno. A gennaio e a giugno devono essere consegnate delle relazioni per ogni mate-ria e a settembre una ‘dissertation’ (tesi) finale”. Cerchiamo di andare un po’ più a fondo provando a soffermarci sulle mo-dalità di insegnamento adottate durante le lezioni e sullo svolgimento delle prove intermedie: “Per gli esami obbligatori -prose-gue Giulia- vengono fatte due lezioni frontali a settimana col professore titolare del corso, e uno o due seminari tenuti da dei doctors. I se-minari di approfondimento sono lezioni volte a stimolare il dibattito tra gli studenti (dieci-quindici persone al massimo) su determinate materie del corso. Il voto finale dell´esame è la risultante della partecipazione ai seminari, della redazione di vari `essays´ e di due prove scritte a fine semestre”. Esami che a giudicare dalle parole della nostra intervistata sono molto più trasparenti di quelli di casa nostra. A valutare gli studenti sono infatti tre profes-sori, ognuno dei quali dà un voto e poi viene fatta la media tra questi. Inoltre sull’elabo-rato non risulta menzionato il nome dello studente ma semplicemente un numero di matricola per garantire la massima impar-zialità. Il mancato superamento dell´esame finale comporta la bocciatura dell´intero

anno. Chiediamo a Giulia se reputa giusto e utile questo sistema di sbarramento. “ Da un lato no, perché non tiene conto dei problemi personali che possono sorgere durante l´anno. Dall’altro però penso si tratti di un incentivo per diluire lo studio durante l’anno. Nei corsi sei molto seguito, quindi è molto difficile boc-ciare alla prova finale”. Veniamo al contenuto delle lezioni. I docenti inglesi provano a sti-molare l´interesse e la partecipazione degli studenti anche grazie alla presentazione a ini-zio anno di un programma con gli argomenti di ogni lezione e l´indicazione di testi su cui approfondire i vari temi. Questo risulta mol-to utile perché permette allo studente di pre-parare l´argomento del giorno prima della lezione, in modo tale da favorire il dibattito.

Le tasse universitarie sono abba-stanza care: 2 mila o 3 mila pounds all´anno. E’ possibile farvi fronte anche attraverso la richiesta dei `loans´, prestiti concessi agli studenti dallo Stato o da privati . A ripianare il mutuo si provvede all´inizio dell´attività lavorativa che, peraltro, non rappresenta un obiettivo così lontano come potrebbe sembrare a noi, perché dopo il solo triennio gli studenti hanno realmente la possibilità di trovare un´occupazione. Dalle tasse alle strutture di servizio agli studenti. Chissà come si mangia nelle mense inglesi? “Peggio che da noi ovviamente - risponde Giulia-, in compenso però il sindacato studentesco inglese, “Student Union”, gestisce un grande edificio con molte facilities come info point sui trasporti, un piccolo supermercato e altri servizi che facili-tano la vita degli studenti. Molto organizzato è inoltre l´accomodation office che garantisce un alloggio ad ogni studente a prezzi accettabili”.

Arrivati in fondo, proviamo a tirare le fila focalizzandoci con Giulia sulle principali differenze tra i due sistemi. “In Italia si va più a fondo nello studio e nella ricerca, men-tre gli inglesi si concentrano più sul come stu-diare. Approfondiscono un minor numero di contenuti, ma su questi cercano di stimo-lare uno studio critico dando importanza ai vari punti di vista. In conclusione, secondo me, quello inglese è un modello che favorisce l´università di massa nel triennioin quanto gli studenti sono molto seguiti, lo studio è più vivace e gli anni spesi nello studio sono, nor-malmente, solo tre. L’approfondimento della materia avviene poi nei master o, più spesso, direttamente con l’esperienza sul posto di la-voro E’ interessante sottolineare inoltre che i veri ‘Professors’ sono pochissimi (la maggior parte dei docenti sono semplici ‘Doctors’) e che gli insegnanti provengono dalle più svaria-te Università, non solo inglesi ma mondiali”. In linea di massima, da quanto ascoltato, desumiamo che l´università italiana dovreb-be imparare a valorizzare alcuni suoi punti di forza, come l´analisi approfondita e detta-gliata delle materie studiate, ma al contempo dovrebbe sviluppare la capacità di formare dei lavoratori che abbiano una competenza spendibile e che entrino nel mondo del lavoro ad un’età proporzionata alla media europea, senza mai rinunciare ad un sapere critico che certo può essere stimolato da una viva-cità didattica in grado di rendere lo studio universitario più interessante e aggiornato.

C

In primo piano di MartaUna generazione in movimento

12

SICURI TRA I BANCHI: Rappor-to di Legambiente sulla quali-tà dell’edilizia scolastica, delle strutture e dei serviziDa pochi giorni è stato pubblicato il rapporto annuale di Legam-biente “Ecosistema Scuola 2008”, un’indagine sullo stato dell’edi-lizia scolastica condotta su scala nazionale grazie alla collabora-zione di quelle istituzioni locali - comuni e provincie - che hanno competenze rispetto alle scuole dell’obbligo.

al rapporto emerge un quadro for-temente precario dell’edilizia delle

nostre scuole. Anche a seguito dei dram-matici fatti di Rivoli, il tema edilizia sem-bra essere tornata di scottante attualità. A riguardo non possono che preoccu-pare le parole espresse dal Commissario della Protezione Civile Bertolaso circa l’insufficienza delle risorse impegnate per garantire la sicurezza delle scuole.

i si aspettava qualche passo in avanti in più da parte del Gover-

no in carica, a fronte dei 250 milioni di euro stanziati dal precedente go-verno, nella finanziaria per il triennio 2007-2009, per l’edilizia scolastica.Allo stato dei fatti neppure la prevista Anagrafe nazionale dell’edilizia sco-lastica - un’ agenzia che avrebbe do-vuto fornire dati aggiornati sullo stato degli edifici scolastici- è stata istituita.

onostante questo alcuni impor-tanti miglioramenti si cominciano

a registrare, con grosse differenze tra le diverse aree del paese. I dati maggior-mente rilevanti in questo senso vengo-no dalle regioni centro-settentrionali.Emilia, Toscana e Piemonte, eccezion fat-ta per il comune di Macerata, occupano con i loro comuni la parte alta della gra-

duatoria delle scuole dell’obbligo secondo il livello di qualità dell’edilizia scolastica.Il primo comune centro-meridionale in-vece è Lecce, al quattordicesimo posto, se-guito da Vibo Valentia al ventesimo. No-nostante queste due eccezioni, la forbice tra nord e sud del paese rimane evidente.Sono invece preoccupanti i dati del ri-schio amianto e radon, ancora troppo alto. In particolare si è passati dall’0,02% del 2006 al 2,37% del 2007 per i casi certificati di radon e dal 6,93% del 2006 al 13% del 2007 per i casi certificati di amianto. Un dato preoccupante ma che, paradossalmente, fa ben sperare. Riflette infatti l’importante diffusione delle politiche di monitoraggio di que-sto tipo di inquinamento fino a pochi anni fa ancora molto sottovalutato.Altri dati rilevanti sono quelli lega-ti all’acquisizione dei certificati di idoneità dei vari edifici scolastici.In questo senso circa il 50% delle scuo-le non possiede il certificato di agibi-lità statica, solo il 71,14% possiede il certificato igienico-sanitario, quello di prevenzione incendi appena il 52,19%. Risultano comunque dati in migliora-mento rispetto agli anni precedenti. Ed ancora, il 75,04% degli edifici è a rischio sismico, il 23,62% necessita di urgenti in-terventi di manutenzione e il 36,57% de-gli edifici è privo di strutture per lo sport. Sul versante invece delle buone pratiche di sostenibilità, spicca l’inve-stimento sull’alimentazione biologica

nelle mense e gli incentivi relativi agli investimenti sul risparmio energetico e le energie rinnovabili, il cui ricorso risulta raddoppiato rispetto ai dati dell’anno precedente. Quasi il 50% delle scuole utilizzano fonti di illuminazione a basso consumo, il 7,45% utilizza fonti di ener-gia rinnovabile e l’80,37% delle mense di-stribuiscono pasti parzialmente biologici.In questo senso grossi passi avanti sono stati fatti, ma non sono ancora abba-stanza. Il rapporto riflette nel comples-so lo stato precario dell’edilizia scola-stica italiana, ancora troppo vecchia ed abbandonata a se stessa. Basti pensare che il 52,82% degli edifici scolastici è stato costruito prima del 1974, anno in cui fu promossa la legge n. 26 in materia di prescrizioni antisismiche.Eppure si tratta di una componente non trascurabile, 9 milioni di studen-ti e 42.000 edifici scolastici dislo-cati su tutto il territorio nazionale, per la quale non si riesce a program-mare politiche coordinate ed efficaci.

D

C

N

In primo piano di Alberto Una generazione in movimento

13

“Italia chiama America”, nome di una vecchia trasmissione di Raitre, vuole es-sere una piccola finestra su cosa suc-cede al di là dell’oceano. Senza nessu-na pretesa esaustiva vogliamo provare a stimolare qualche riflessione su una nazione dalle mille sfumature

Fuga dei cervelli:destinazione USA

ominiciamo dal mondo universitario e della ricerca. La mente va subito ai

campus di Harvard, Yale, Berkeley, punte di eccellenza del sistema mondiale della forma-zione. Non è un caso infatti che tra le prime cento università nel mondo figurano in me-dia più di 80 università americane e solo una decina invece europee, e tra queste nessuna italiana. Grazie proprio alle opportunità of-ferte dal sistema statuni-tense, Franco Modigliani, Carlo Rubbia, Rita Levi Montalcini e Mario Re-nato Capecchi hanno potuto realizzare ricerche e scoperte scientifiche da premio Nobel, cosi come molti giovani laureati co-stretti ad abbandonare il proprio Paese per trasferirsi in paesi tecnolo-gicamente più evoluti e più ricchi. Si tratta della nuova emigrazione intellettuale, meglio nota come “fuga dei cervelli” (ndr Brain Drain ). Secondo le Banche dati del Ministe-ro degli Esteri circa 5mila ricercatori italiani o italoamericani lavorano attualmente negli Stati Uniti. Ovviamente la migrazione dei cervelli valorizza il sistema che l’accoglie e indebolisce fortemente il Paese di origine. L’impoverimento costante del nostro Paese, in termini di qualità e risorse intellettuali , appare oggi sempre più evidente. Con i ri-cercatori fuggono anche le idee migliori, la possibilità di innovare e creare: l’Italia è oggi un paese ingessato, che invecchia e soprattut-to non investe sul proprio futuro. Negli Sta-ti Uniti ben l’11% del Pil viene investito in ricerca, un cifra enorme se confrontata con il misero 1% del nostro paese. L’elemento che più caratterizza il sistema di formazione americano è la continua concorrenza fra le università. Il ranking annuale è redatto sulla

base del numero di pubblicazioni su ricerche scientifiche, sulla produzione della ricerche e i Nobel assegnati ai professori dell’ateno.Una buona posizione nel ranking è una sorta di certificazione di qualità che poi consente agli atenei meglio piazzati di attrarre più iscrizio-ni e più finanziamenti. Oltre alle luci non mancano le ombre: salatissime rette annuali di iscrizione all’università, in media circa 40

mila dollari, che possono arrivare fino a 65\70 mila nelle università più presti-giose, che rappresentano un limite d’accesso per molti che non hanno le risorse economiche neces-sarie. Tema cruciale anche della recente campagna elettorale presidenziale.

Per aver un’idea più immediata di cosa signi-fica fare ricerca al di la dell’oceano abbiamo fatto una chiacchierata con Sergio e Ilaria, due ricercatori italiani che vivono e lavorano attualmente negli Stati Uniti. Comincia-mo da Ilaria.Una laurea in Lettere presso l’università di Cosenza poi il trasferimento negli Usa presso il Boston College, con un incarico di insegnamento di letteratura ita-liana e spagnola. Ilaria ci dice che “Volevo conoscere la cultura ameri-cana per fare una nuova esperienza, ma soprattutto sono stata costretta a lasciare l’Italia per trovare lavoro” . Analoga la moti-vazione di Sergio: “Ero senza un contratto ed ero stanco di lavorare gratis”. Dopo una laurea in Biologia e un dottorato in Chimica presso l’Università di Firenze, Sergio da settembre si è trasferito in California, al Beckeman In-stitute City of Hope di Duarte, poco distante da Los Angeles. Scopriamo che un ricercato-re negli Stati Uniti guadagna uno stipendio circa 5 volte superiore ai suoi colleghi rimasti

in Italia, i vituperati 800 euro al mese. Senza contare le strutture logistiche a servizio dei ricercatori. che era ed e’ semplicemente non paragonabile. “L’atmosfera competitiva che mira e spinge all’eccellenza, e il melting pot ovvero l’ambiente internazionale di una città come Boston che offre la possibilità di conoscere persone di tutto il mondo, quindi di imparare e crescere come persona e come studiosa” ci rac-conta Ilaria. Quando chiediamo loro se ve-dono nel loro futuro un ritorno in Italia Ila-ria è convinta che le sue prospettive di lavoro siano fuori dal nostro Paese, “ in America -sorride- o al massimo in Medioriente per at-tinenza con gli studi che sto portando avanti”. Sergio nel suo mondo ideale vorrebbe lavora-re in Italia, “Mi accontenterei di uno stipendio dignitoso , un computer e strumenti per fare al meglio il mio lavoro.” Ma nel mondo reale l’Italia offre ben poiché prospettive mentre gli Stati Uniti consentono di prefigurare una vita professionale piena e retribuita. A que-sto punto chiediamo ai nostri intervistati se anche negli Usa ci sono i baroni. “ Anche

in America c’è il nepotismo- ci dicono- ma c’è anche il lavoro”. Qual’è il nesso? Per fare un esem-pio “Se i posti banditi per ricerca-tori sono 100, anche se 20 di essi saranno occupati da “raccoman-datati” ne restano pur sempre 80 per i meritevoli. In Italia ci sono i

soliti 20 raccomandati ma i posti sono 10!.”Da entrambi traspare un po’ di amarezza per un paese come l’Italia che non fa niente per invertire la rotta o cambiare, ma vogliamo chiudere con la simpatica battuta di Sergio mi fa prima di lasciarmi “L’aspetto negativo di essere negli USA e’ non essere in Italia quindi (da buon masochista) penso che tornerò presto all’inferno!”.

“ L’aspetto nega-tivo di essere negli USA e’ non essere in Italia quindi (da buon masochista) penso che tornerò

presto all’inferno! ”

C

Italia chiama America di Eugenio

14

Quale legalità: due parole con Giuliano Giuliani.

Genova 2001: ovvero quan-do a macchiarsi di illegalità sono coloro tenuti a farla rispettare. In maniera un po’ provocatoria nel primo numero della nostra rubrica dedicata alla legalità vo-gliamo occuparci delle violenze e degli abusi commessi dalle forze dell’ordine durante le drammatiche giornate di Lu-glio 2001 in occasione delle manifesta-zioni contro il G8 di Genova. In questo mese come noto il tribunale di Genova ha statuito con una sentenza sui fatti av-venuti alla scuola Diaz. Proviamo a riper-correre la sequenza agghiacciante di quei fatti con Giuliano Giuliani, al quale ab-biamo chiesto un parere su quanto emer-so dall’ultima sentenza del Tribunale di Genova, dopo sette lunghi anni senza giustizia e ancora senza verità.

Giuliano Giuliani, sette anni dopo Genova, il tribunale ha emesso la sentenza nei confronti degli impu-tati per i fatti della scuola Diaz. Senza entrare nelle specifiche posizioni degli imputati, cosa pensa della sentenza?

Condivido totalmente il giudi-zio che sia stata una sentenza vergognosa, e non tanto per l’esiguità delle pene, an-che se resta la triste considerazione che si danno 11 anni per una vetrina e 4 anni per aver messo in coma due persone. Ma perché i condannati, nonostante i gradi di qualcuno, possono essere considerati bassa truppa rispetto agli altissimi gradi presenti che sono stati invece assolti. E’ stato così violato il principio di responsa-bilità, cosa gravissima per la democrazia.

Molto spesso si parla delle re-sponsabilità politiche da attribuire ad una catena di comando, che in quei tra-

Quale legalità di Giuseppe

15

gici giorni, ha “gestito” l’ordine pub-blico a Genova. Quanto si sa oggi di quelle responsabilità?

No, le responsabilità politiche vanno distinte da quelle della catena di comando, che in ogni caso, a Genova, ha agito sulla base di indicazioni precise dettate dal governo della destra. Per ac-certare le responsabilità politiche ci vole-va una commissione d’inchiesta (non di indagine, e cioè senza i poteri della ma-gistratura, come vorrebbe Di Pietro), ma proprio IdV, radicali, socialisti e Violante l’hanno affossata nella scorsa legislatura. Con la banda di Al Tappone al comando sarebbe oggi impossibile oltre che inu-tile. C’è tuttavia un problema da valu-tare bene: anche se le sentenze sono del tutto inadeguate, riguardano soltanto la polizia. I reparti speciali dei carabinieri, che compiono gli stessi atti inqualifica-bili, e le cui scorribande sono all’origine dell’assassinio di Carlo, sono esenti da qualunque procedimento, impuniti, me-glio impunibili. Trattandosi di un corpo militare, non c’è da stare allegri.

Dopo sette anni, al di là delle sentenze e delle “responsabilità manca-te”, cosa è rimasto nell’opinione pub-blica di ciò che è accaduto a Genova?

Se dovessi valutarlo dalle tante iniziative alle quali sono ancora invitato a portare la mia testimonianza, oserei

dire che attenzione, voglia di approfon-dire e di conoscere ce ne sono ancora. Ed è motivo di speranza che ciò sia par-ticolarmente evidente nelle scuole. Mi dicono che la presenza dei ragazzi alle assemblee nelle quali parliamo dell’assas-sinio di Carlo, della macelleria messicana alla Diaz, delle torture a Bolzaneto, sono incomparabili con altre iniziative. Un buon segno.

Cambiando argomento, cosa pensa del movimento che in questi mesi ha scosso la scuola e l’università? So-prattutto pensa che sia un movimento maturo?

Ne penso proprio bene. La ma-turità, se mi è permesso esprimere un giudizio, la ritrovo nella capacità di avere tenuto assieme persone diverse, dagli stu-denti ai genitori dei bambini, dagli inse-gnanti ai professori, ai precari. Chi viene privato del futuro e chi dell’oggi. E’ una condizione grave di povertà, di tasca e di immaginazione, che riguarda sempre di più fasce grandi di lavoratori.

Cosa si sente di dire ai giovani che in queste settimane hanno affollato le piazze?

Di continuare a dar prova della generosità con la quale si stanno batten-do, di rivolgersi al balbettio delle forze politiche della sinistra (di quel che resta e che va ricostruito in forme adeguate) dicendo loro quello che devono fare. Mi auguro che da quella parte ci sia almeno la dignità di stare a sentire e di seguire l’insegnamento, con molta umiltà.

Quale legalità di Giuseppe

16

Il tempo passa ma gli studenti restano. Anche i professori e i ricercatori di oggi, ieri sono stati studenti. Per molte cose erano simili a noi, per

altre meno. Scopo di questa rubrica è proprio quello di mettere a confronto il passa-to con il presente, l’università di ieri con quella di oggi. Invece del solito documento politico scritto e redatto dal compagno di turno, abbiamo preferito utilizzare la forma

più leggera ma forse più efficace dell’intervista doppia

In questo numero dedicato alla mobilitazione studentesca non potevamo esimerci dall’indagare sul passato movimentista dei nostri professori. A riguardo abbiamo intervistato il prof. Nicola Fiorita, docente di Diritto Ecclesiastico nella facoltà di Giurisprudenza. Come termine di confronto abbia-mo invece raccolto l’esperienza di Rebecca, studentessa di Giurisprudenza fresca di partecipazione

al Movimento dell’Onda. Ecco cosa è venuto fuori

Nicola Rebecca

Di quale movimento

studentesco hai fatto parte? E

quali sono/erano i temi della

mobilitazione?

Ho partecipato con grande entusiasmo all’esperien-za della “Pantera”, movimento che nacque agli inizi degli anni ’90, che ebbe una dimensione nazionale e che riuscì a durare per alcuni mesi.

Di un movimento nato nell’autunno del 2008 in seguito alle mobilitazioni contro le “riforme” Gelmini-Tremonti. Il movimento è stato definito “Onda Anomala”.

Pantera e Onda due nomi che

evocano suggestioni:

perchè questi nomi?

“ Onda” da l’idea di un movimento non conven-zionale, autonomo da liste e partiti, che ha saputo riunire le diverse “gocce” della società che ha scel-to di essere critica. Tante gocce che giorno dopo giorno sono andate ad aumentare, nel numero e nei contenuti, creando appunto questa Onda Anomala, varia nella composizione ma unita negli ideali.

Se non ricordo male la scelta del nome fu abbastan-za casuale. Le proteste studentesche nacquero a Pa-lermo e per alcuni giorni si diffusero caoticamente. Gli studenti agivano ancora senza alcun raccordo ma sfruttando la forza dei nuovi mezzi di comuni-cazione ottenendo così un grande ritorno mediati-co proprio mentre nei dintorni di Roma si aggirava una Pantera che veniva, per l’appunto, avvistata nei posti più improbabili e riusciva a sfuggire ad ogni cattura.

Differenze o analogie tra presente e passato?

Se pensiamo ad un paragone con il 1968 dobbia-mo innanzitutto considerare che il contesto storico e sociale era completamente diverso. Allora gli stu-denti rivendicavano l’autonomia della formazione culturale dal un sistema di produzione capitalistico. La contestazione di oggi non ha invece quel caratte-re globale ed è circoscritta alle modifiche che il go-verno italiano ha apportato attraverso due riforme.Le mobilitazioni di oggi si incentrano sia sul profilo didattico-pedagogico che su quello sociale ed eco-nomico. Si contestano i tagli alla scuola e all’uni-versità, la possibilità che queste si trasformino in fondazioni di diritto privato, il blocco del turn over, così come l’introduzione del maestro unico nelle scuole elementari, l’abolizione del tempo pieno, la chiusura di moltissime scuole e così via.

La Pantera fu un grande momento di partecipazio-ne e di crescita per una generazione sospesa tra la voglia e la paura della politica. In questo mi pare di riscontare una sostanziale analogia con quello che accade oggi. Allora, però, era ancora forte l’egemo-nia della Fgci (Federazione Giovanile dell’ allora Partito Comunista ) nel movimento con tutto quel che ne derivava.

Generazione & Generazioni di Carla

17

Nicola Rebecca

Veniamo alle forme

della protesta... Puoi fare qual-

che esempio dei metodi adottati dagli studenti

per esprimere il dissenso?

Ricordo una lunga ed estenuante discussione in-torno all’opportunità di occupare la Facoltà di Giu-risprudenza, terminata con un compromesso che sancì la formazione di commissioni di studio e la prosecuzione della mobilitazione senza però inter-rompere la didattica. Firenze organizzò poi l’assem-blea nazionale della Pantera, ospitando i delegati provenienti da tutta Italia.

Direi le più varie, dalle occupazioni di scuole e facoltà fino ai flash mob, passando per scioperi, manifestazioni, sit-in, forum di informazione, as-semblee e lezioni in piazza.

Idee e valori di fondo della

protesta?

Ci siamo ispirati a quelli che nella Costituzione sono ricompresi tra i diritti inviolabili di ogni citta-dino. Il diritto allo studio e all’istruzione, la libertà e l’eguaglianza non soltanto formale ma anche so-stanziale e il diritto al pieno sviluppo della propria persona.

Non poche idee ma confuse, semmai al contrario troppe idee e troppo chiare. Ognuno aveva il suo orizzonte di riferimento. In generale, quel movi-mento (che era dichiaratamente di sinistra) sentì molto la questione della pace, della lotta contro la mafia e contro la corruzione, dell’incontro tra cultura cattolica e comunista e si apriva già ai temi dell’integrazione e dell’immigrazione.

E ora prima di lasciarci chiudete gli occhi per un

momento: quale immagine del mo-vimento vi viene

in mente?

Piazza Santissima Annunziata gremita di studen-ti...

Un codice di procedura e un fax che urla la no-tizia di una nuova facoltà occupata con intorno un nutrito gruppo di giovani che si sfianca in una straordinaria e inutile discussione. Qualche sogno, qualche ingenuità, la voglia di protagonismo, ma anche molto impegno. La Pantera non è mai stata catturata e qualcuno oggi potrebbe anche dubitare che sia mai esistita. E invece non è passata invano nelle nostre strade.

E’ possibile tracciare un

bilancio della protesta a cui hai preso parte? Gli

obiettivi sono stati raggiunti

o no?

Non possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo perchè le due riforme per ora non sono state blocat-te, ma non posso nemmeno dire di aver fallito: mi-gliaia di persone hanno mostrato il loro dissenso e la loro contrarietà. Inoltre si è creata informazione, dialogo, dibattito e confronto, sempre importanti per poter vivere in maniera critica e consapevole in ogni tipo di società. .

Dipende da qual’era l’obiettivo. Io non ho mai pensato che l’obiettivo fosse quello di bloccare un provvedimento normativo o di influire sul suo con-tenuto. Nella fase iniziale, piena di passione e di in-genuità, ho pensato che l’obiettivo principale non potesse che essere quello di cambiare radicalmente la società in cui vivevo e da questo punto di vista il fallimento è stato totale: l’Italia di oggi è decisa-mente peggiore di quella di quindici anni fa. In un momento successivo ho pensato che l’obiettivo di quella mobilitazione fosse la crescita dell’ambiente in cui mi muovevo, l’acquisizione di competenze da parte di tutti noi che ci impegnavamo, la mia ma-turazione politica e più in generale la condivisione di un’idea forte di cittadinanza basata sulla parteci-pazione e sul confronto libero e critico. Da questo punto di vista l’obiettivo è stato raggiunto: la Pan-tera, per me e per tanti altri, fu una straordinaria oc-casione di crescita individuale e collettiva.

Generazione & Generazioni di Carla

18

La doppia morale vaticana e l’emergenza laicitàA pochi giorni dal 60 anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che quest’anno si è celebrato ufficialmente il 10 dicembre, le prese di posizione del Vaticano hanno scosso per l’ennesima volta ogni sensibilità minimamente democratica. Ma andiamo con ordine.

l 1 dicembre il Vaticano si esprime ufficialmente sull’imminente propo-

sta all’Onu, avanzata dal governo francese a nome dell’Unione europea, per depenaliz-zare a livello mondiale l’omosessualità come reato: il parere è contrario. Le motivazioni sono spiegate chiaramente da Monsignor Celestino Migliore, osservatore permanen-te della Santa Sede presso le Nazioni Unite, che dichiara: “Con una dichiarazione di va-lore politico, sottoscritta da un gruppo di pa-esi, si chiede agli Stati e ai meccanismi inter-nazionali di attuazione e controllo dei diritti umani di aggiungere nuove categorie protette dalla discriminazione, senza tener conto che, se adottate, esse creeranno nuove e implicabili discriminazioni. Per esempio, gli Stati che non riconoscono l’unione tra persone dello stesso sesso come “matrimonio” verranno messi alla gogna e fatti oggetto di pressioni”. Non è un caso però che lo Stato Va-ticano sia semplice “osservatore permanente” e non faccia parte dell’Onu, questo perché sessant’anni fa non firmò proprio la Dichia-razione Universale dei Diritti Umani, non condividendone evidentemente i principi ispiratori laici e libertari propri di un qualsia-si Stato di diritto degno di questo nome. Le gerarchie vaticane, gettando una volta per tutte la maschera dell’ipocrisia, hanno mostrato il loro volto più aggressivo e disumano: un vero e proprio atto di condan-na a morte per i gay e le lesbiche che hanno la sfortuna di vivere in paesi sanguinari. Tra l’incredulità di tutti i governi d’Europa, di qualunque maggioranza politi-ca, l’Italia si è mostrata subito prona grazie al nostro Ministro degli Esteri Franco Frat-tini che come un Don Abbondio di turno, ha dichiarato la sua comprensione per le preoccupazioni che hanno portato la Chiesa

cattolica ad assumere certe posizioni. Il Vaticano però non si è fermato qui, e passato nemmeno un giorno arriva una seconda bocciatura, questa volta sulla Convenzione Onu dei diritti delle persone disabili. In questo caso sono bastate solo tre parole: «sexual & reproductive health». Die-tro la dizione «salute sessuale e riproduttiva» ci sarebbe infatti una battaglia per l’inclu-sione o meno fra i diritti riproduttivi anche dell’aborto. La Convenzione in realtà invita gli Stati membri a riconoscere che le perso-ne con disabilità abbiano diritto a godere del più alto livello di salute potenzialmente raggiungibile, senza alcuna discriminazione basata sul loro grado di disabilità, mettendo in campo a tale scopo «misure appropriate per assicurare l’accesso dei disabili ai servizi sanitari», dovendo «garantire ad essi lo stes-so livello e la stessa qualità» dei servizi sani-tari offerti alle altre persone, siano essi gratu-iti o a pagamento, e compresi quelli inseriti «nell’area della salute sessuale e riprodutti-va». Solo un inciso, ma nulla da fare, perchè, come ha spiegato l’instancabile Monsignor Celestino Migliore, “in alcuni paesi i servizi sanitari e riproduttivi comprendono l’aborto”.Il quadro è chiaro e a dir poco grottesco, ma risponde perfettamente a quella che si po-trebbe definire la “doppia morale vaticana”: da una parte l’ostinata difesa dell’inviolabi-lità della vita umana prima del suo concepi-mento, in nome di un diritto naturale che in realtà non è nient’altro che il prolungamento del primato di un diritto divino che ci ripor-ta indietro di secoli nella storia dell’uomo, dall’altra la difesa delle barbarie perpetrate ancora in metà del globo ai danni di omoses-suali e donne. Un mix potentissimo, che con-tribuisce fortemente nella creazione di senso comune, se consideriamo quanto sia ancora influente la dottrina morale cattolica in Italia e in larga parte del resto del mondo, e quanto questo comprometta le politiche sociali in

materia di formazione, cultura e welfare. L’Italia, in questa situazione e nel-la cornice degli Stati europei, è diventata or-mai il fanalino di coda: niente tutele per le coppie di fatto, nessuna legge specifica per i reati di omofobia, una norma sulla feconda-zione medicalmente assistita (la legge 40) tra le più restrittive e la legge sull’interruzione di gravidanza continuamente sotto attacco. Un quadro preoccupante in cui si inserisce una maggioranza parlamentare totalmente asservita alle richieste d’Oltretevere, una mi-noranza in cui il maggior partito è in preda al binettismo teodem e una sinistra frammen-tata che tra i mille sforzi per tentare di risalire la china, in cerca di un progetto comune, a volte sbanda rischiando di riproporre il vec-chio schema suicida dello scontro tra diritti sociali e diritti civili. Quello che manca in Italia però è soprattutto una vera cultura laica, quella che in maniera sprezzante gli integralisti cattolici definiscono “deriva relativista”. Le persone di sinistra, di cultura comunista, socialista o libertaria poco importa, dovreb-bero essere consapevoli di quella che si può definire una vera e propria emergenza laica e dovrebbe essere palese a tutti/e che non è più possibile pensare di vivere sulla scorta di quelle che furono le grandi conquiste civili degli anni ’70: è necessaria oramai una nuova stagione di rivendicazioni laiche. Ora, prima che sia troppo tardi.

I

Laicamente di Lorenzo

19

Sinistra Universitaria - UDU è un’associazione di studenti che frequentano l’università di Firenze.

Siamo presenti in quattro facoltà con i nostri collettivi: Sinistrorsi (scienze politiche), PIR (Economia), Fuorilegge (giurisprudenza) e LdS - Lettere di Sinistra (lettere e filosofia). Sinistra Universitaria si impegna, ormai dal 2001, a difendere e ampliare i diritti degli studenti attraverso la nostra azione all’interno dei singoli consi-gli di corsi di laurea e dei consigli di facoltà. A livello di ateneo, siamo presenti nel Comitato pari opportunità e in Senato Accademico. Crediamo quindi che per essere una rappresentanza studentesca impegnata nelle facoltà sia neces-sario essere presenti all’interno degli organismi rappresentativi universitari, adottando un metodo partecipato sia nei collettivi che nell’associazione stessa. Ci riuniamo quindi in Assemblea dove le decisioni vengono prese con la massima trasparenza. Alle riunioni possono partecipare liberamente tutti gli stu-denti dell’università di Firenze. La nostra azione si potrebbe così definire come di elaborazione politica e sindacale. E’ per questo che SU! –sinistra universitaria- ha deciso quest’anno di confederarsi all’Udu –unione degli universitari- una realtà di sindacato universitario a livello nazionale, con la quale da anni ormai avevamo stretto un patto di lavoro. Riteniamo impor-tante questa scelta per poterci approcciare meglio a dibattiti nazionali come quello sulla riforma dell’università.L’UdU è una confederazione di associazioni studentesche composta da 30 realtà, presenti nei più importanti atenei italiani. La scelta del Sindacato Studentesco nasce dal riconoscimento della cen-tralità dello studente e dei suoi bisogni, del suo essere soggetto sociale, e quindi autonomo dalla famiglia. L’UdU porta avanti rivendicazioni orientate alla tu-tela dei diritti degli studenti e alla socializzazione dei loro biso-gni materiali, si batte quotidianamente negli atenei per creare un sistema che garantisca il reale diritto allo studio, che dia la possibilità a chi è privo di mezzi di accedere alla formazione universitaria, che migliori le condizioni di chi studia, che assi-curi a tutti gli studenti un sistema di rappresentanza in grado di promuovere la democrazia e la partecipazione studentesca in ogni ateneo, che garantisca il libero accesso al sapere. Per di più la scelta del sindacalismo universitario ci avvicina enormemen-te ad altre realtà europee che da molto ormai praticano que-sta via, basti pensare alla Francia e alla sua lotta contro il CPE –una legge sui contratti di primo impiego- di due anni fa che venne guidata da associazioni di stampo sindacale. Siamo una realtà apartitica ma sempre pronta al confronto con ogni realtà

politica e associativa di sinistra presente sul territorio che possa contribuire a migliorare la situazione degli studenti all’univer-sità.Proprio per questo Sinistra Universitaria si impegna ormai da anni in tante campagne all’interno delle singole facoltà sen-za dimenticare mai il respiro più ampio che ogni associazione studentesca deve avere, poiché non si può prescindere da una visione ampia complessiva e organica della società in cui vivia-mo per fare politica all’università. Infatti lo studente non deve considerarsi semplicemente come fruitore di un servizio pub-blico: l’università non deve sfornare laureati ma formare citta-dini consapevoli, critici e competenti. SU! quindi oltre alla sua primaria funzione di rappresentanza negli organi di facoltà e di ateneo, dove la vita dello studente si forma quotidianamente, si impegna in tante altre iniziative. Per esempio l’anno passato abbiamo organizzato una raccolta firme con altri studenti per la restituzione delle tasse universitarie indebitamente richieste agli studenti per un errore di calcolo dell’ateneo. In più abbia-mo portato avanti una campagna affitti riguardo il fenomeno degli affitti studenteschi. SU! in passato ha preso parte alle ma-nifestazioni di Genova del 2001, al Social forum di Firenze e Parigi, alle mobilitazioni in difesa dei diritti dei lavoratori per contrastare la piaga del lavoro precario. Abbiamo sostenuto con convinzione le ragioni del movimento pacifista contro la dot-trina della guerra preventiva e il terrorismo internazionale. Nel Novembre 2006 ci siamo mobilitati contro la Finanziaria e i suoi tagli all’ università e alla ricerca, in controtendenza con le politiche di altri paesi europei. Infine abbiamo preso parte alle iniziative contro le continue ingerenze della Chiesa Cattolica e il riemergere del fondamentalismo religioso, in difesa invece della laicità dello Stato. Inoltre abbiamo partecipato al Gay Pri-de 2007 a Roma. Sinistra Universitaria continua e continuerà a por-tare avanti queste battaglie agendo localmente e pensando globalmente.

Chi siamo

Sergio Staino per Sinistra Universitaria