Marco Cossutta - Enrico Malatesta. Note Per Un Diritto Anarchico

Storia del movimento anarchico a Genova nel dopoguerra

-

Upload

rosso-nero -

Category

Documents

-

view

227 -

download

4

description

Transcript of Storia del movimento anarchico a Genova nel dopoguerra

Note sulla storia del movimento anarchico a Genova nel dopoguerra*

Premessa

Fare la storia di questi ultimi sessant'anni, anche se in un ambito limitato comequello genovese e restringendo l'oggetto al movimento anarchico, è complessoper diversi ordini di motivi: in primo luogo per la scarsa distanza temporale(dal punto di vista storiografico, ovviamente) da quegli avvenimenti; insecondo luogo perché chi scrive - in parte - li ha vissuti e quindi c'è il rischio diconfondere memorialistica (con il suo carico di parzialità ed emotività) conl'oggettività dei fatti; in terzo luogo, infine perché - particolarmente negli anni'70 - i ritmi erano diversi, frenetici rispetto ad oggi, e, guardando indietro ci sidistrica con difficoltà in quel turbinio di avvenimenti che sembrano oggiappiattiti gli uni sugli altri, mentre allora marcavano profonde trasformazioni.Fatta questa debita premessa passo a tentare di riassumere, molto a grandilinee, la storia del movimento anarchico genovese nel secondo dopoguerra.

1 - Antefatto: l'avvento del fascismo, la lottaantifascista, la resistenza

Nei primi anni '20 l'opposizione anarchica allesquadre fasciste è costata al movimentoanarchico la distruzioni di sedi e giornali,l'arresto, il ferimento e l'uccisione di moltimilitanti. Voglio solo ricordare a questoproposito l'assalto fascista alla Camera delLavoro di Sestri Ponente (a forte maggioranzaanarcosindacalista) che - benché questa fossedifesa strenuamente e a lungo dagli operai -porta alla sua distruzione. Ricordo ancoral'uccisione da parte di squadre fasciste deilibertari Pierino Pesce e Primo Palmini e delsindacalista, Ardito del popolo, Cesare Rossi.Ricordo, in ultimo, l'arresto, l'imprigionamentoe l'invio al confino di decine di militantianarchici e anarcosindacalisti. L'opposizione al fascismo da parte deglianarchici è costante e decisa per tutto ilventennio. Decimati dal confino e dal TribunaleSpeciale, essi continuano a combattere contro ilfascismo in Italia, nell'emigrazione e in Spagnadal '36 al '39.

Alla caduta del regime fascista nel 1943, glianarchici genovesi sono tra i primi adorganizzare la resistenza armata contro nazisti erepubblichini (la brigata Malatesta si costituisceaddirittura verso la metà di quello stessosettembre del '43) pagando un prezzo molto altodi morti e deportati nei lager nazisti. Le brigate

SAP anarchiche "Malatesta" (operante a Pegli enel Ponente) e "Pisacane" (Cornigliano), idistaccamenti libertari "Pietro Gori" (SestriPonente), "Gastone Cianchi" (Genova centro),"Gaggero" (Voltri) e "Levante" (Nervi), i nucleilibertari nelle brigate SAP garibaldine, lesquadre d'azione della Federazione ComunistaLibertaria nei principali stabilimenti delponente raccolgono, alla vigiliadell'insurrezione, oltre quattrocento uominiarmati, che danno il loro contributo nei giornidal 24 al 27 aprile 1945.

Gli anarchici inoltre partecipano ai principaliCLN di quartiere (Voltri, Prà, Pegli,Cornigliano, S.P.D'Arena, Pontedecimo,Genova Centro, Fegino e in provinciaRossiglione e Sestri Levante) e di azienda(Ansaldo Fossati, Cantieri Ansaldo, S.Giorgio,ILVA Campi, Allestimento Navi, SIACPontedecimo, Bagnara, Piaggio, ILVA Voltri,Ansaldo Cerusa, ecc.) dandovi il loro attivocontributo. Più volte viene richiesta la partecipazione alCLN Ligure durante la fase cospirativa.Richiesta, che potrebbe essere consideratadiscutibile sul piano politico, ma assolutamentelegittima perché avrebbe sanzionato unapresenza anarchica quantitativamente equalitativamente superiore a quella di altreforze politiche del CLNL (come ad esempioliberali e repubblicani). Questa richiesta vieneperò ignorata dai sei partiti del CLN a causa,

presumibilmente, della risoluta posizioneantimonarchica degli anarchici genovesi. Ancheper quanto riguarda le armi, gli anarchicidevono fare da sé, gli aiuti alleati passano peraltre vie e allora si procede come si può,prendendole ai fascisti e ai tedeschi.Alla Liberazione sono ventitre i morti delmovimento anarchico genovese nella lottaantinazifascista. Due di questi (AntonioPittaluga e Gastone Cianchi) nei giornidell'insurrezione.L'azione degli anarchici genovesi durante laResistenza è di alto profilo e di pieno impegno.Lo stesso Ghibellini (allora alta carica delCLNL) ne prende atto in una pubblica lettera.

2 - L'immediato dopoguerra

L'immediato dopoguerra è, per gli anarchicigenovesi, denso di difficoltà, materiali epolitiche. I C.L.N. territoriali che nei giorniimmediatamente successivi al 25 aprile (contutti i loro limiti) avevano esercitato unaimportante funzione di riorganizzazione dellavita civile (sanità, trasporti, alloggi,distribuzione di generi di sussistenza) vengonoimmediatamente esautorati di tutte le funzionipolitiche. Basti ricordare che il C.L.N.Ligure,ancora in fase cospirativa, aveva proceduto allaspartizione, non solo delle cariche istituzionali,ma anche di quelle sindacali e persino delletipografie e delle risorse dei maggiori giornalicittadini

La maggior parte dei partigiani vengonosmobilitati quasi subito tranne per quei gruppiai quali, ancora per qualche tempo, verrannoassegnate funzioni di polizia “complementari” aquelle dei carabinieri e ovviamente subordinatea quelle dei militari alleati. I C.L.N. aziendalidevono cedere subito il passo alla ripresaproduttiva e le loro mansioni vengono limitatealle commissioni per l'epurazione. I comitati diagitazione sindacale cedono presto il passo allevecchie commissioni interne mentre i rimasuglidel controllo operaio realizzato nei giornidell'insurrezione vengono fittiziamente trasferitiai Consigli di Gestione (proprio su questi siapre un grosso dibattito anche all'interno delmovimento anarchico genovese, che segna unaprima spaccatura al suo interno. GiovanniMariani, ad esempio, sarà uno dei sostenitori

della necessità di continuare ad operarvi purriconoscendone la natura mistificatoria).

Crolla insomma il simulacro di democrazia dibase (diremmo con il linguaggio politicod'oggi) che bene o male si era realizzato negliorganismi resistenziali immediatamenteespressi dai lavoratori e dalla popolazione.Gli anarchici, più attrezzati politicamente dialtri militanti operai di base davanti alcamaleontismo della borghesia ed alleacrobazie delle dirigenze dei partiti di sinistra,traggono presto le conseguenze dello stato dicose a venire, denunciando la funzione deiC.L.N. e riprendendo il consueto lavoro politicodi propaganda e quello sindacale all'interno deiComitati di Difesa Sindacale. Su questo terrenoviene operata una scelta gravida di conseguenzesulla la futura capacità d'incidere delmovimento anarchico genovese sul terrenodell'organizzazione di massa. Viene scioltal'U.S.I., ricostituita negli anni dellacospirazione in funzione accessoria ecomplementare al Fronte Unico dei Lavoratori,e nella discutibile prospettiva della salvaguardiadell'unità, a tutti i costi, del movimentosindacale, si accetta la logica correntizia dellaC.G.I.L.Le difficoltà materiali frapposte alla loroattività da parte delle autorità alleate e lasostanziale indifferenza nelle nuove autoritàcivili (impossibilità di utilizzare una delletipografie requisite dai partiti del C.L.N.L.,impossibilità di accedere a forniture di carta,mancata o difficoltosa assegnazione di localiper le sedi politiche dei vari gruppi locali,condizionano le possibilità di una ripresaimmediata ed efficace del movimento. La stessapossibilità di accedere alle trasmissioniradiofoniche, che i partiti ciellenistiutilizzeranno in chiave propagandistica in largamisura, viene concessa con il contagocce esoprattutto non in proporzione alla effettivaconsistenza del movimento.

Nonostante le difficoltà materiali e politiche(solo il 3 marzo 1946 potrà vedere la lucel'organo di stampa della F.C.L.L., L'Amico delPopolo, a meno di un mese dalla morte diAladino Benetti che ne fu in pratica ilfondatore; il primo direttore sarà VirgilioMazzoni che di lì a poco dovrà dimettersi perl'intensificarsi degli altri impegni politici, gli

subentrerà Vincenzo Toccafondo che dirigerà ilgiornale fino alla cessazione delle pubblicazionicon l'ultimo numero del 30 maggio 1950) ilmovimento anarchico genovese conoscerà neglianni 45-47 una buona espansione, la cifra di2000 aderenti alla federazione a livelloprovinciale fatta da un compagno genovese adun esponente dell'Internazionale anarchica inuna lettera privata non sembra molto lontanodalla realtà.

Nell'agosto 1945 erano formalmente costituiti(con rappresentanza nel Comitato Direttivodella Federazione Ligure) i seguenti gruppi:Voltri, Prà, Pegli (Gruppo Anarchico E.Malatesta), Sestri Ponente (Gruppo AnarchicoP.Gori), Cornigliano (che prenderà il nomeGruppo Anarchico E. Grassini dopo la suascomparsa), S.P.D'Arena (Gruppo AnarchicoE. Malatesta), Rivarolo (Gruppo Anarchico L.Galleani), Bolzaneto, Pontedecimo (cheprenderà il nome di Gruppo A. Benetti), Ge-Centro S.Fruttuoso, Ge-Centro S.Teodoro,Nervi (Gruppo A. Pittaluga) e Rossiglione. Adessi si aggiungeranno presto due altri gruppi aGenova Centro che così diventeranno tre(Gruppo Anarchico G. Lucetti, GruppoAnarchico C. Berneri, Gruppo Anarchico NèDio né padrone) i gruppi di Sestri Ponentepasseranno da uno a due (si aggiungerà al Gori,il gruppo dei giovani di Inquietudine, poinucleo iniziale dei G.A.A.P.), verranno formatialtri gruppi a Teglia, Sturla, Cogoleto, Lavagnae Sestri Levante; altri nuclei di compagni, nonorganizzati in gruppi, si raccoglieranno aCampi, Borzoli, Fegino, Marassi, Arenzano Il movimento anarchico genovese sarà, neglianni dell'immediato dopoguerra, unitario efortemente strutturato e la scelta stessa delladenominazione (Federazione ComunistaLibertaria) indicherà una decisa propensione senon all'arscinovismo quantomenoall'anarchismo di classe, a base prevalentementeoperaia industriale, ed alle forme organizzativepiù razionalmente coordinate che essostoricamente ha imposto al tradizionalefederalismo libertario.

3 - Gli anni cinquanta

Tutto ciò non durerà molto a lungo, il ritornodall'esilio di anarchici (Armando Borghi in

primis) tradizionalmente antiorganizzatori, laricostituzione della Federazione AnarchicaItaliana (con la necessaria convivenza con altreanime dell'anarchismo), le prime scissioni apartire da quella della Federazione LibertariaItaliana di Antonio Pietropaolo, Mario Perelli eGerminal Concordia (nel 1946) avranno unaprima inevitabile ricaduta sul movimentogenovese provocandone una parziale rotturadell'unità d'intenti.

Altre lacerazioni, ben più gravi, siconsumeranno sul fronte sindacale tra i fautoridell'unità d'azione nella CGIL e i sostenitoridella necessità di ricostituire l'U.S.I., masoprattutto sorgeranno dal mutato clima politicoa livello nazionale con la estromissione, nel1948, dei socialcomunisti dal governo el'identificazione, da parte dei lavoratori maanche di militanti e simpatizzanti anarchici, delPCI come unica forza in grado di garantire unavalida opposizione al "governo delle destre". Lestesse scissioni sindacali che, a partire dal 1948,frantumano l'unità sindacale riducono lacomponente anarchica di Difesa Sindacale aduna minoranza ininfluente in una C.G.I.L.egemonizzata dai comunisti.

Da questa situazione di difficoltà, arriva la crisidegli anni '50 con i fermenti che tra i militantianarchici più giovani ed attivi si esprimono conla richiesta di un recupero delle radici classistee organizzative dell'anarchismo in una sorta diesperienza piattaformista. Questa crisi maturacon il Convegno, all'inizio degli anni '50, con lacostituzione di gruppi d'iniziativa "Per unmovimento orientato e federato" (in Liguria,Lombardia, Toscana e Lazio) ed esplode con ilConvegno di Pontedecimo dove vengonocostituiti i G.A.A.P. (Gruppi di AzioneAnarchica Proletaria) che presto sarannoesclusi dalla F.A.I. A Genova la diaspora deigaappisti è particolarmente importante perchécoinvolge giovani e preparati militanti comeAldo Vinazza e Lorenzo Parodi e vecchimilitanti di prestigio come Lorenzo Gamba.

Nonostante queste divisioni e la rottura d'unitàd'intenti uscita dal primo congresso anarchicodel dopoguerra (Carrara 1945), il movimentoanarchico genovese, nel suo complesso,mantiene un suo peso ed una sua capacità diincidere nello scontro sociale e sindacale di

quegli anni. Anche se alcuni gruppi di quartieree di delegazione scompaiono e altri siaccorpano (i tre gruppi del centro città, ilLucetti, il Berneri e il Né Dio né padrone, siriuniscono nei G.A.R. - Gruppi AnarchiciRiuniti), la presenza anarchica e l'attivitàrimangono vivaci. A «l'Amico del popolo», checessa le pubblicazioni nel 1950, si sostituisce inqualche modo «Guerra di classe», l'organo distampa della ricostituita U.S.I. (UnioneSindacale Italiana) stampato a Sestri Ponente,che esce con buona continuità fino almeno al1954.

Nelle fabbriche la presenza anarchica siesprime sia tramite la componente anarchicadella C.G.I.L. con i Comitati di difesasindacale (animati da Marcello Bianconi, PietroCaviglia e Wanda Lizzari), sia tramite i Gruppianarchici aziendali (organizzati dai gaappistiAldo Vinazza e Lorenzo Parodi), sia, infinetramite l'attività della ricostituita U.S.I. (che aGenova vede tra gli elementi più attivi LiberoDall'Olio, vecchi sindacalisti antefascismocome Antonio Dettori, Francesco Rangone,Cristoforo Piana e figure prestigiosedell'anarchismo genovese come Carlo Stanchi).Non manca un costante apporto e sostegno allegrandi lotte sindacali del periodo, come quelledegli ansaldini e dei portuali, e l'attività dipropaganda sui temi tradizionali(antielettoralismo, antimilitarismo, sostegno esolidarietà ai perseguitati politici spagnoli) èaffidata a manifesti e conferenze e dibattitipubblici molto affollati.

4 - Gli anni sessanta

E' il decennio che, almeno nella sua primaparte, segna il culmine della crisidell'anarchismo, genovese e nazionale. Nel1965 c'è una profonda spaccatura nella F.A.I.che contrappone "organizzatori" e"antiorganizzatori" (si tratta, evidentemente, diuna semplificazione, in realtà le questioni sonopiù complesse e rimandano anche allaprecedente vicenda dei G.A.A.P. e alla simpatiache molti compagni, rimasti nella Federazione,avevano manifestato per l'esperimentogaappista, almeno nella sua prima fase) eproduce la scissione dei G.I.A. (Gruppi diIniziativa Anarchica).

Le conseguenze a livello cittadino sono moltopesanti. La maggioranza dei militanti deiG.A.R. di Piazza Embriaci (A. Chessa, A.Strinna, i fratelli Tolu) aderisce ai G.I.A. cosìcome alcuni altri vecchi militanti di prestigio(cito per brevità solo Vincenzo Toccafondo eGiovanni Rolando) escludendo dalla gestionedella sede i compagni rimasti nella F.A.I. Diconverso il Gruppo Malatesta di Pegli (CarloStanchi, Giacomo Prigigallo, Lorenzo Gamba,Vero Grassini, Libero Dall'Olio, CristoforoPiana tra gli altri) rimane nella Federazione cosìcome altri noti compagni (come NicolaTurcinovich).

Questa ulteriore spaccatura del movimento,unita all'età sempre più avanzata dei militanti(dovuta al mancato ricambio generazionale deldecennio precedente, causato dalla fuoriuscitadei più giovani nei G.A.A.P.) riducono ilmovimento anarchico genovese ad una purafunzione di testimonianza. Anche la semplicepropaganda si riduce sempre più e l'unicaattività risulta essere una limitata diffusionedella stampa («Umanità Nova», organo dellaF.A.I., «l'Internazionale», espressione deiG.I.A., e la rivista «Volontà»). Fa parzialeeccezione l'attività della sede U.S.I. di SestriPonente (ora segreteria nazionaledell'organizzazione) dove un piccolo gruppo dianziani militanti (Dall'Olio e Piana, soprattutto)e qualche operaio di fabbrica (come CarloBoccardo dell'Italcantieri, dove c'è ancora unpiccolo, ma discreto, numero di iscritti),animano un bollettino sindacale che è sia dicoordinamento nazionale, sia di intervento eanalisi delle principali lotte operaie cittadine delperiodo.

Neppure il limitato ma significativo afflusso digiovani al movimento che caratterizza altre città(ricordo in particolare Milano con il gruppo digiovani che si raccoglie attorno alla rivista«Materialismo e libertà» di Corradini eVincileone) ha riscontri significativi a livellocittadino. Si costituisce, è vero, un gruppogiovanile (la Gioventù Anarchica Genovese) inPiazza Embriaci (principalmente ad opera diGino Agnese, recentemente scomparso) ma lesue attività non si discostano dal tradizionale etestimoniale propagandismo.

5 - Gli anni settanta

Alla fine degli anni '60 irrompe sulla scenacittadina, come su palcoscenici ben più ampi, ilmaggio francese, le mobilitazioni studenteschee, infine l'autunno caldo. Anche il movimentoanarchico cittadino subisce "l'irruzione" dimolti giovani, studenti in prevalenza.Le riunioni della Gioventù Anarchica Genovesesi affollano e presto viene una nuova sede (pertutto quello che riguarda le sedi anarchiche neldopoguerra rimando al capitolo 7) per motivilogistici e di autonomia politica rispetto aiGAR. L'afflusso di molti giovani portatori diculture critiche nuove, il confronto con altreformazioni politiche di estrema sinistra,costituite sull'onda del '68, fanno apparireinsufficente e parzialmente inadeguato iltradizionale anarchismo testimoniale epropagandista e spingono a forma diradicalizzazione teorica, politica eorganizzativa.In breve, si costituisce presto il GruppoAnarchico Kronstadt (sulle ceneri del CircoloA. Borghi che era succeduto alla GAG) comeaggregazione della maggior parte dei giovanianarchici genovesi (anche se di lì a poco unnuovo circolo - il Pietro Gori - sorgerà aRivarolo per vie autonome, raccogliendogiovani libertari della Valpolcevera) dove sidelineano diverse tendenze sebbene quellaprevalente sia indirizzata - ancoraconfusamente - verso una maggiore aderenzadell'intervento politico alle questionidell'attualità ed a una maggiore efficenzaorganizzativa.

Da queste premesse è quasi inevitabile che di lìa poco si sviluppi quello che si potrebbedefinire il secondo esperimento piattaformista(il primo è stato quello dei G.A.A.P. negli anni'50): il Kronstadt, o almeno la maggioranza diquesto, e una parte dei giovani del Goricostituiscono, nel 1971, l'O.d.C.L.(Organizzazione dei Comunisti Libertari),collegandosi in seguito con compagni diSavona, Sanremo, Imperia e La Spezianell'O.A.L. (Organizzazione Anarchica Ligure),che viene costituita nel 1972. L'O.d.C.L. sistruttura territorialmente con i Circoli di AzioneProletaria (Sestri P., Sampierdarena eOregina), "categorialmente" con i CollettiviStudenteschi Libertari (presenti nella maggior

parte delle scuole superiori di Genova) e laCommissione sindacale. L'organizzazione èfortemente strutturata, i militantid'organizzazione sono vincolati al principiodella responsabilità e per diventare tali ènecessario un "apprendistato" come militanti diCircolo o di collettivo studentesco. Il progettopolitico è ambizioso: reclutare militanti nellescuole per intervenire nel sociale nei quartieri enelle fabbriche. Solo il primo punto vieneattuato completamente, l'intervento nelquartiere si sviluppa solo ad Oregina e quellonelle fabbriche non ci sarà. L'esperienzadell'O.d.C.L. (diventata sezione dell'O.A.L.)dura meno di tre anni, sviluppando peròun'intensa attività di relazione e dicoordinamento a livello nazionale, che culminacon la costituzione di un fronte piattaformistache si contrappone duramente alle trecomponenti organizzate nazionali delmovimento anarchico (F.A.I., G.I.A. e ineocostituiti G.A.F. - Gruppi AnarchiciFederati). Una profonda spaccatura si delineanella Federazione, dalla quale vengonoestromessi sette gruppi allineati sulle posizionipiattaformiste.

In ogni caso, l'esperienza dell'O.d.C.L. si chiudetra il 1974 e il 1975, prima con l'uscitadell'organizzazione genovese dall'O.A.L. e poicon il suo scioglimento. Una parte dei suoimilitanti costituisce il Centro Studi Politici, chevivrà fino al 1977, un'altra si disperde in altreorganizzazioni di sinistra (prevalentementeAutonomia Operaia).

Poco dopo la fondazione dell'O.d.C.L.(precisamente nel 1973), un gruppo di exmilitanti del Kronstadt e alcuni giovani delGori, critici verso le posizioni piattaformiste,costituiscono, su linee più tradizionali, laF.A.G. (Federazione Anarchica Genovese) cheaderisce alla F.A.I. Tuttavia, ben presto, lanuova formazione, spostatasi su posizioniclassiste, verifica la resistenza del movimentoanarchico tradizionale a ipotesi dirinnovamento e si incammina verso il terzoesperimento piattaformista. Nel triennio 1976-1979 la F.A.G. (che diventa F.A.L. -Federazione Anarchica Ligure) è molto attivasul piano locale, pubblica la rivista «Contro»(1977-1979), interviene sul piano delle lottesindacali (sarà pubblicata, con redazione a

Genova la rivista sindacale nazionale«Solidarietà Operaia», di cui usciranno alcuninumeri tra il 1980 e il 1981) e da vita, insiemead altri gruppi della Federazione, ad un nuovofronte piattaformista. Nuovamente lo scontroall'interno della F.A.I. è aspro e si conclude(nuovamente) con l'estromissione della F.A.L. edi altri gruppi dalla Federazione (Congresso diLivorno del 1979). Nello stesso anno, la F.A.L.(o almeno una parte dei suoi militanti) diventaF.C.L. (Federazione Comunista Libertaria) ecollegandosi un un Comitato nazionale con altrigruppi e organizzazioni regionali reduci dallaseconda esperienza piattaformista (O.R.A. -Organizzazione Rivoluzionaria Anarchica,P.A.I. - Partito Anarchico Italiano; F.d.C.A. -Federazione dei Comunisti Anarchici) prosegue- sebbene in forma ridotta - la sua attività.Rilevante è nel 1980-81 il tentativo diricostituire l'U.S.I. La F.C.L. si scioglie di fattonel 1985.

Nel 1976 intanto era partita un'esperienzaimportante e per certi versi singolare delmovimento anarchico genovese. In quell'anno sicostituisce (sotto l'impulso di ClaudioBonamici) il Circolo Anarchico FranciscoFerrer, che finisce per ospitare nei suoi localitutte le componenti dell'anarchismo genovese.Nel triennio 1976-79 questa esperienza mostratutti i suoi pregi e i suoi limiti; i primi sono lasua visibilità, la sua apertura a tutte lecomponenti dell'anarchismo e la sua attività(non ultima la costituzione della biblioteca). Isecondi risiedono, appunto, nell'eterogeneitàdelle concezioni e delle attività. Sono proprio ilimti a prevalere e nel 1978 inizia la diasporacon la fuoriuscita dei militanti della F.A.L. Nel1984 un'altra parte dei membri del Ferrer(anche qui per iniziativa di Bonamici) ritorna inPiazza Embriaci costituendo il Centro diDocumentazione Anarchica Genovese, che siesaurirà nel 1987. Il Circolo Ferrer conserva labiblioteca fino al 1986, quando questa vienetrasferita a Embriaci e chiude definitivamentenel 1987.

6- Storia recente

Si apre dunque una nuova fase per ilmovimento genovese. Negli anni '80 c'è unapolarizzazione del movimento anarchico

genovese: gli "organizzatori" della F.C.L.,come abbiamo visto, si riuniscono a Pegli; glialtri fanno capo a Piazza Embriaci, dove, per uncerto periodo (a partire dal 1985 e almeno finoal 1993), è attivo il Gruppo Anarchico RosaNera. Nel 1993, chiusa l'esperienza del Rosanera, un nuovo afflusso di studenti (reduci daun nuovo ciclo di lotte all'Università) rivitalizzal'anarchismo genovese.

L'insieme degli accadimenti molto recenti, perdefinizione, non è storia. Può essere cronaca,vissuto o insieme di scelte da sottoporre averifica o a critica, ma non è ancora storia, nonc'è il necessario stacco temporale, né lanecessaria lucidità per interpretarlo come tale.Questo vale, nello specifico, per quantoriguarda l'ultimo decennio del movimentoanarchico genovese. Se ci fosse da parlarne lo sipotrebbe fare in chiave di dibattito politicoancora aperto e non certo dal punto di vistastorico. Quindi, qui questa piccola ricostruzionestorica si ferma.

7 - Un po' di storia delle sedi anarchiche aGenova

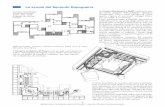

In maniera un po' eterodossa, la storia delmovimento anarchico genovese può ancheessere rivisitata con il susseguirsi dell'aperturadi sedi di gurppi e circoli.Nell'immediato dopoguerra la sede centraledella F.C.L.L. è in via XX Settembre, 10/1, inlocali lesionati dai bombardamenti occupati danazifascisti e liberati militarmente, il 25 aprile1945, da elementi della Brigata anarchicaPisacane e del Distaccamento Cianchi. Variproblemi invece nascono subito per le sedidecentrate, anche queste spesso occupatemilitarmente durante l'insurrezione, di cui vienerichiesta la restituzione ai proprietari espropriatie sorge la necessità di sostituirli con altri localidi proprietà di privati, con regolare contrattod'affitto, ma spesso piccoli, fatiscenti edinadeguati. Dopo ripetute insistenze di ottenere localiadeguati, la richiesta viene accolta - all'iniziodeL 1947 - assegnando alla FCL non già quantorichiesto (locali, in via Maragliano - ex CasaBalilla). ma bensì alcuni locali nella Casa delPopolo di Via Saluzzo.Questa sistemazione, del tutto provvisoria, dura

lino al 1949, anno in cui sono assegnati allaFCL (diventata del frattempo FAL. -Federazione Anarchica Ligure) locali - sempredi proprietà comunale - in Vico Agogliotti. Laristrutturazione di questo edificio comporta nel1957 il trasferimento della FAL nel locale diPiazza Embriaci.Nel frattempo le numerose sedi periferiche deivari gruppi (tra le più importanti e frequentatequella di Sestri Ponente, in via D'Andrade)chiudevano una ad una con la scomparsa dimolti vecchi militanti e lo scarso afflusso digiovani al movimento. Il movimento anarchicogenovese alla vigilia del maggio '68 è ristretto adue sedi, quella di Piazza Embriaci appunto cheraccoglie i residui gruppi del centro (i GAR),del levante e della Val Bisagno e quella di Pegli(nella ex Casa del popolo di Piazza Ponchielli)del Circolo Malatesta che raccoglie i residuigruppi anarchici del ponente, oltre alla sededell'Unione Sindacale Italiana di Via Vigna aSestri Ponente, che dopo la chiusura della sededi Via D'Andrade è anche riferimento per glianarchici sestresi. All'inizio degli anni '70 il cospicuo ingresso digiovani nel movimento anarchico provoca unproliferare di gruppi anarchici giovanili el'apertura di nuove sedi, che però spesso duranosolo pochi mesi. Senza pretesa di completezzasi possono elencare: il locale di Vico Vegettiche, nel 1969, è sede della Gioventù AnarchicaGenovese che abbandona Piazza Embriaci;sempre nel 1969, a Sampierdarena, la sede LaComune di via Daste in una palazzinasemidiroccata, demolita di lì a poco, punto diritrovo dei giovani libertari del quartiere; illocale di salita S. Matteo che, nel 1970, è sededel circolo anarchico A. Borghi che raccoglie ladisciolta GAG, alcuni membri de La Comune ealtri giovani studenti; il locale di via Oreficiche, nel 1971, è sede del Gruppo AnarchicoKronstadt che raccoglie l'eredità del Borghi; ilcircolo anarchico P. Gori in via Jori, aRivarolo, che nel 1971, raccoglie i giovanianarchici della bassa Valpolcevera e alcunivecchi compagni della zona (chiuderà nel1980); i locali di vico Stampa che, nel 1972,sono sede del Kronstadt dopo la chiusura dellasede di via Orefici; nel 1973, il locale di viaCantore, a Sampierdarena, che è sede dell'OCL(Organizzazione dei Comunisti Libertari),costituitasi sulle ceneri del gruppo Kronstadt econ l'apporto di buona parte dei giovani

compagni del circolo P. Gori; sempre nel 1973,il circolo di Oregina che è sede dei compagnidell'OCL che intervengono in quel quartiere;nel 1974, i locali di via Tavani, sempre aSampierdarena, che sono sede dell'OCL dopo losfratto dai locali precedenti di via Cantore; nel1975, dopo lo scioglimento dell'OCL, la sede divico Salvaghi, che raccoglie una parte dei suoiex-membri nel nuovo Centro Studi Politici, chesi scioglierà dopo un paio di anni.A Piazza Embriaci, per tutto questo periodo,continuano a far capo i compagni meno giovaniraccolti nei GAR e aderenti ai GIA (Gruppid'Iniziativa Anarchica), mentre a Pegli, nella exCasa del popolo, il gruppo Malatesta è ridottoormai ad alcuni anziani militanti e la sede USI,trasferita in un piccolo locale di via Vigna(dopo la chiusura di via D'Andrade) passadiverse volte di gestione: allo scioglimentodella sezione USI genovese, nel 1972), diventasede locale dell'OCL e, dopo lo scioglimento diquest'ultima, sede del circolo Stanchi - De Palocostituito da giovani militanti FAI del ponentecittadino. Nel 1976 la maggioranza dei giovani militantianarchici genovesi (insieme ad alcuni anzianicome i fratelli Bonamici) costituisce il CircoloCulturale Anarchico Francisco Ferrer chestabilisce la sua sede nel quartiere di Marassinei locali di una fabbrica dismessa in Via delChiappazzo 15r. Qui viene costituito l'embrionedell'attuale Biblioteca Ferrer. Per alcuni anni il Circolo Ferrer è ilriferimento di tutti gli anarchici genovesi ditutte le tendenze, ma nel 1979 sopravvenutedifficoltà politiche e materiali nelmantenimento della sede provocano loscioglimento del circolo. Una parte dei suoiaderenti (già aderenti alla FAI, ora costituiti inFAG - Federazione Anarchica Genovese) sitrasferisce a Pegli nella sede del vecchio gruppoMalatesta, ormai praticamente disciolto per lascomparsa dei suoi anziani militanti. Un'altraparte si trasferisce, portando con sé la bibliotecae il nome del circolo, in Piazza Embriaci.Per alcuni anni la situazione rimane stabile: lasede di Piazza Embriaci, scomparsi i vecchimilitanti dei GAR, è riferimento di vari gruppianarchici, prevalentemente giovanili, che sisuccedono nel tempo; la sede di Pegli, cherimane l'unica del ponente dopo l'abbandonodel locale di via Vigna, raccoglie i militantidella FCL (Federazione Comunista Libertaria),

che è la nuova denominazione del gruppo checostituiva la FAG.Nel 1986 il Circolo Ferrer di Piazza Embriaciamplia i suoi spazi con l'acquisizione di duelocali confinanti con la vecchia sede, mentre,più o meno nello stesso periodo, a Pegli laFCLL vede ridotti i suoi.Agli inizi degli anni '90 si scioglie la FCLL enel locale di Pegli subentra il Circolo CulturaleOmbre Rosse, costituito da ex militantidell'OCL e della FCLL e poi, dopo qualcheanno, allo scioglimento del circolo, l'ArchivioStorico e Centro di Documentazione di Pegli(ora Archivio Storico e Centro diDocumentazione "Mauro Guatelli"), che

gestisce attualmente il locale.Nella seconda metà degli anni '90, i locali diPiazza Embriaci diventano sede di un'altraesperienza unitaria dell'anarchismo genovese, sicostituisce infatti il Coordinamento AnarchicoGenovese che raccoglie pressoché tutti icompagni attivi della città. L'esperienza unitariasi chiude nel 2001 e, attualmente, i locali diPiazza Embriaci sono sede della BibliotecaLibertaria Francisco Ferrer e ospitano varigruppi di iniziativa e di discussione.

Genova, Giugno 2005

Guido Barroero

* Si tratta di una ricostruzione del tuttoprovvisoria, che prelude ad una ricerca piùampia e documentata. Le inevitabiliapprossimazioni e/o inesattezze potrebberodunque abbondare. Prego chi ne rilevasse disegnalarmele ([email protected]),provvederò alle necessarie correzioni.

Un po' di bibliografia:

Oltre al recente libro di Anna Marsilii, Ilmovimento anarchico a Genova (1943-1950),Annexia Edizioni, Genova 2004, e all'articolodi Augusta Molinari, Anarchici e Resistenza inLiguria: un contributo per una storia che non c'è -in «Storia e memoria» n.2 del 1996, posso indicaresolo alcuni miei scritti apparsi in varieoccasioni:

Il mito del controllo operaio, anarchici esindacalisti rivoluzionari di fronte ai Consigli diGestione - in «Sindacalismo di Base» n.3 del 1997.

Per la storia del movimento anarchico neldopoguerra. Un'esperienza dell'anarchismo diclasse: I Gruppi Anarchici di Azione Proletaria- in «Comunismo Libertario», nn.32,33,34,35del 1998 e nn.39,41,43 del 1999 - ora inopuscolo dallo stesso titolo, Ed. ComunismoLibertario - Livorno 2003

Gli anarchici nella resistenza in Liguria - inversione ridotta in «Rivista Storicadell'Anarchismo» n.2 del 1998 - in versioneestesa in «AltraStoria» nn.1,2,3,4,5,6,7 - ora inopuscolo dallo stesso titolo, Ed. AltraStoria,Genova 2004.

Sestri oh cara!: Una cittadella proletaria,anarchica e sovversiva. Parte prima - in«Umanità Nova» n. 21 del 9 giugno 2002

Sestri, oh cara!: Una cittadella proletaria,anarchica e sovversiva. Dall'avvento delfascismo alla resistenza - in «Umanità Nova» n.37 del 10 novembre 2002.