Significato e valore del mito

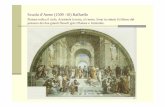

description

Transcript of Significato e valore del mito

Significato e valore del mito

• Mito: racconto che rivela e chiarisce l’origine del mondo, spiega il cosmo nella varietà delle sue manifestazioni e nello stesso tempo fonda i valori e i modelli di comportamento in cui una società si riconosce

• Il mito utilizza il linguaggio dell’immaginazione, è determinato e particolare, utilizza racconti come esemplificazione di valori e significati generali più che astrarre e fissare quei valori

• Il termine mito connesso al verbo myein: chiudere gli occhi e la bocca. Parola del mito udita con occhi e bocca chiusa, chi l’ascolta non la verifica, ma l’accetta

L’orizzonte mitico in Grecia

• Miti omerici: VIII e VII sec a.C• Visione gerarchica della

divinità: signoria assoluta di Zeus in cui si personifica saggezza e giustizia

• Mondo dimora degli dei e il mondo è pervaso dagli dei

• Affermazione di una serie di valori guerrieri: timé (onore) coraggio, forza, magnanimità

• Senso però di ineluttabilità di un destino a cui gli dei stessi sono soggetti

• Unica forma di immortalità è nel ricordo della grandezza delle gesta dell’eroe

• Religioni Ctonie: legati ai cicli di rigenerazione. Culti misterici che pongono il problema della salvezza

• Teogonia di Esiodo VIII se, aC• Genealogia degli dei:

all’origine il caos. Originaria apertura e grembo primordiale da cui tutto deriva

• Dal disordine all’ordine. Parricidio di Crono ad opera di Zeus ingresso nel regno dell’ordine

• Idea di una progressiva decadenza del genere umano da un’età aurea ad un età del ferro dove regna la corruzione

• Opere e i Giorni: sguardo rivolto non solo agli eroi, ma anche al lavoro quotidiano. Valori dell’impegno e della rettitudine, del rispetto degli dei

La visione mitica dell’origineTeogonie

Miti della sovranità

Universo visto come una

gerarchia di potenze

L’ordine dell’universo è istituito attraverso un atto di forza che non coincide con la sua

genesi, ma con l’istituzione dell’autorità

Universo dominato dalla

potenza eccezionale di questo agente

In questi miti non c’è la capacità di immaginare una legge autonoma e immanente di organizzazione

dell’universo

Grecia VII-VI riapertura dei commerci con

l’oriente

Trasformazioni fondamentali nel sistema delle polis

Trasformazioni economiche. Commerci, moneta

Trasformazioni tecniche. Metallurgia del ferro, nuove tecniche nautiche, scrittura

Preminenza della parola: nei dibattiti pubblici: si afferma il discorso più convincente, non quello che si fonda sull’autorità della fonte (sacra e/o politica)

Grecia VIII-VII secolo si

sviluppa, proprio a

partire dalla Ionia, il

sistema delle Polis

Diffusione di una legislazione scritta: la dike divina si incarna nella legge: norma comune a tutti ma

superiore

Trasformazioni militari: falange oplitica di cittadini soldati. Valore della disciplina: sottomettersi alla

philia e rinunciare all’eris

Comunità di simili intercambiabili: legge è l’equilibrio, norma l’uguaglianza

Novità fondamentali

Città: kosmos ordinato reso armonioso dalla corretta ripartizione secondo cui a ciascun è concesso

secondo la propria virtù: trasformazioni nell’aretéPolis: città come spazio

umano e artificiale

Il problema della natura

Città come spazio artificiale e umano crea una cesura fra l’uomo e la natura

Attività lavorative agricole: collaborazione uomo e uniformazione ai suoi ritmi

Uomo nella dimensione mitica vive in una continuità e compenetrazione fra uomo e natura

Proiezione sulla natura di caratteristiche umane: antropomorfizzazione della natura

La natura emerge come problema: meraviglia

Filosofia e mito

Cornford

Vernant

Filosofia traspone in forme laicizzate e in un vocabolario astratto il

sapere mitico

Corrispondenza Esiodo- Anassimandro all’inizio

indistinzione poi generazione per contrari

Risposta allo stesso tipo di domande dei miti cosmogonici:

come nasce il cosmo

Non solo cambiamenti di vocabolario, ma

diverso atteggiamento spirituale

Proiettato sull’ordine della natura concezione

dell’ordine e della legge della città

La filosofia ionica

Il problema dell’arché

Principio della Natura

• origine

• unità del diverso

• principio d’ordine

Talete

Acqua

Anassimandro

Apeiron

La visione dell’universo

La visione del cosmo di Anassimandro

Anassimandro e la Polis

Cosmo situato in uno spazio matematizzato costituito da relazioni puramente geometriche

Nessun elemento è privilegiato rispetto ad un altro: equilibrio e reciprocità: dalla monarchia alla isonomia

Equilibrio non statico ma dinamico

Nuovo spazio organizzato attorno ad un centro

“L’esperienza sociale della polis ha fornito al pensiero cosmologico il modello di una legge e di un ordine egualitari e razionali in sostituzione della dominazione onnipotente del monarca”

Aristotele e la “meraviglia”Infatti gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia: mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori: per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della luna e quelli del sole e degli astri, o i problemi riguardanti la generazione dell’intero universo. Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere; ed è per questo che anche colui che ama il mito è, in certo qual modo, filosofo: il mito, infatti, è costituito da un insieme di cose che destano meraviglia. Cosicché, se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall’ignoranza, è evidente che ricercarono il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche utilità pratica. E il modo stesso in cui si sono svolti i fatti lo dimostra: quando c’era già pressoché tutto ciò che necessitava alla vita ed anche all’agiatezza ed al benessere, allora si incominciò a ricercare questa forma di conoscenza. É evidente, dunque, che noi non la ricerchiamo per nessun vantaggio che sia estraneo ad essa; e, anzi, è evidente che, come diciamo uomo libero colui che è fine a se stesso e non è asservito ad altri, così questa sola, tra tutte le altre scienze, la diciamo libera: essa sola, infatti, è fine a se stessa.

Meraviglia in greco: Thauma. Angoscia davanti all’alterità ignota della natura