La Mostra Delle Opere Di Morandi a Venezia e Questa

-

Upload

jorge-sayao -

Category

Documents

-

view

213 -

download

0

description

Transcript of La Mostra Delle Opere Di Morandi a Venezia e Questa

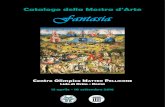

La Mostra delle opere di Morandi a Venezia e questa, un po' allargata, che si vedr ora a Bologna, propone inevitabilmente pi che necessariamente un quesito. II significato della Mostra potrebbe infatti vedersi solo in una doverosa, affettuosa commemorazione del Maestro seomparso: rna si sente subito che questa significato, che di certo presente, restringe la portata della Mostra stessa. Proprio il fatto di riproporre l'opera di Morandi nel suo lungo cammino -e gli intimi sanno come Morandi, da vivo, avesse sempre osteggiato un simile proposito -determina la richiesta di interpretare l'evento di questa Mostra nel tempo, il nostro, in cui si produce: una Mostra retrospettiva 0 una mostra che ancora appartiene al presente? Non un quesito ozioso. Recentemente abbiamo visto i tentativi di ancorare la grandezza di Morandi al di qua 0 al di Ia dal terreno proprio in cui insiste ed a cui deve di essere quella che . n tentativo, da un lato, di interpretarla sociologicamente, e fin qui nulla di male, purche si tenga presente che sempre per l'opera d'arte quel che per primo e onta e do che la fa opera d'arte, e doe la sua struttura formale. Ma Ie effimere teorie post-belliche sull'arte impegnata sembro aneora una volta che imperiosamente riehiedessero all'opera d'arte, a qualsiasi opera d'arte, un diverso impegno da quello per cui e opera d'arte. Sembro quindi necessario riscattare Morandi dall'accusa, implidta, come grezza antitesi all'arte impgnata, di formalismo. Quasi che la forma fosse il formalismo. Ora queste effimere teorie, che non erano se non la rispol- veratura di un ricorrente e interessato errore, in quanta si vo- glia utilizzare la forza d'estasi dell'opera d'arte come forza d'urto a diversi fini - che siano religiosi 0 politici - queste effimere teorie hanno gia fatto il loro tempo; ed un curiosa effetto fa ora di vederle applicate a Morandi per ringiovanir- 10 nella coscienza attuale. Si sa per certo che 10 stesso Moran- di non gradl affatto codesta pia intenzione, ne quella di pre- sentarlo come profeta dell'informale, sempre per distaccarlo dall'immutabile presente in cui Morandi si era collocato, eattivarlo nell'arte dei giovani. Ahime, anche l'informale, per quello che strutturalmente 10 designava tale, anche l'informa- Ie e passato: solo qualche grande artista resta, e proprio per una ragione analoga a quella che determino la posizione soli- taria di Morandi, proprio, cioe, per la salda struttura formale che il suo apparente informale celava. Percio anche la glo- ria apparente di avere anticipato l'informale non serve pill a ringiovanire Morandi, e tanto menD ad attualizzarlo fra i giovani.Questa breve schermaglia fatta senza alcuna animosita, perche si riconosce in quegli errori una meritoria intenzione di affettuoso zelo, vll01e far sentire l'inevitabilita del quesito a proposito di questa Mostra: eretrospettiva 0 ancora appar- tiene al presente?La mia risposta, e rischiosamente l'anticipo, e che non sia retrospettiva e non appartenga al presente. Ma occorre subito una prima rettifica riguardo al presente, che qui si intende non come il presente che realizza qualsiasi opera d'arte pur- che tale, ma il presente come traguardo effettivamente vissu- to da chi pure realizza l'opera d'arte come etemo presente. Al mio momenta attuale appartiene quindi di godere il mani- festarsi come presente immutabile dell'opera di Morandi, ma il presente che questa realizza non coincide con niente di quello che la coscienza attuale riconosce come la direzione di marcia 0 una delle direzioni di marcia del presente. Volere attualizzare l'opera di Morandi in questa senso ecome impli- dtamente dichiararla fuori moda, surcIassata. Un bel risulta- to non c'e che dire. Percio sono obbligato a chiarire il para-con cui mi sano espresso, a proposito della Mostra, che non sia retrospettiva e non appartenga al presente.Per essere retrospettiva, infatti, bisognerebbe che questa Mostra si limitasse a restituire una certa aura di un certo tempo. E che l'arte di Morandi nasca ad un determinato tri- vio, s'innesti quindi in una situazione, eindubbio. Si potrebbe allora denominare come retrospettiva almeno per il periodo di Morandi che va da11911 al 1919, in cui I'incidenza del fu- turismo, del cubismo e della pittura metafisica offre Ie coordi- nate di cultura per leggerla in chiave del suo tempo. Ho det- to, si potrebbe, ma sarebbe giusto? Non edetto, infatti, che per i1 fatto di restituire i termini di una dialettica storica in- discutibilmente esatta, possa essere esatta un'interpretazione che solo a quei termini si attenga. Non voglio neanche affer- mare che, futurismo cubismo e pittura metafisica - potrei aggiungere Cezanne, ma ad arte 10 tengo da una parte - rappresentino il sostrato; rappresentano assai pill del sostrato, ma anche meno; perche il sostrato e qualcosa da cui non si puo prescindere, molto pill vicino alIa sostanza aristotelica che ad un sottofondo. Mentre per Morandi, futurismo, cubi- smo e pittura metafisica rappresentano qualcosa che ad ogni momento, in quei memorabili dipinti, e offerto e ritolto, af- fermato e negato, ibridato e sterilizzato. Vado accumulando antitesi e per spiegare un paradosso 10 moltiplico. In realm basta una parola. Morandi, infatti, andava formando, pazien- temente e in modo implacabiIe, iI suo codice. Futurismo, cu- bismo, pitturasi scontrarono in Morandi come si 8COntrarono latino e antico tedesco per Ie orde barbariche che distrussero l'impero romano d'occidente. Morandi, ed aveva ragione, non si riconobbe mai in nessuna di queste direttrici fondamentali della cultura figurativa europea fra il 1910 e il 1918, Non vi si riconobbe, ma dentro di se Ie conobbe, come miracolosamente gli artisti veri sanno intuire una civiita da un frammento: e Morandi, per il cubismo, dalle scarse ripro- duzioni dell'epoca. 11 futurismo, si dira, ed egiusto, 10 conob- be da vicino, e cOsIla pittura metafisica. Ma come se Ii avesse conosciuti da lontano.Abbiamo un esempio recente, fra mano, per caratterizzare la differenza che _passa fra quella che fu la situazione di Mo- randi fra il1911 e il 1919 e l'adeguamento ad una situazione di cultura che si apprende e in cui studiosamente si cerca di inserirsi. AHa stessa Biennale di Venezia, in cui eapparsa Ia Mostra di Morandi, era stata affiancata, con discutibile buon gusto e assoluta inopportunita, una Mostra del primo astratti-smo italiano.Questo trigesimo era appunto una retrospettiva: alcuni artisti, pochi, come Fontana, di Ii hanno poi viaggiato per conto loro, rna gli onesti esercizi da fermo che venivano pre- sentati, restituivano una situazione di cultura in ritardo: una periferia culturale. Per quanti agganci con i cubisti, e in spe- cial modo col primo Derain, si possano trovare in Morandi, non sono mai agganci che determinino una periferia culturale. C'e sempre qualcosa che non quadra con la civilta i cui ter- mini in parte sono presenti. Se ci si interroga suI perche di questa differenza, non varrebbe evadere dicendo che Morandi era un genio e i primi astrattisti italiani non 10 erano di certo, per quanto elastica possa essere la nozione romantica di ge- nio. La differenza sta qui: che mentre nei primi astrattisti ita- liani il codice astrattista, un misto di Mondrian e di Klee, di Kandinsky e di Miro, cerca disperatamente di trapassare in struttura, in Morandi, fin dal principio, e deliberatamente, il prelievo riguarda il codice e non la struttura. La struttura che intende realizzare Morandi non ela struttura futurista - posto che il futurismo Ia possedesse - non e quella cubista - che violentemente l'affermo - ne quella metafisica. Per disinnescare queste culture cOsI eversive, Morandi infatti usb un reagente e tale reagente fu Cezanne. Per questo, poco fa,rho tenuto in disparte. Cezanne, per Morandi, si poteva cita- re a diritto e a rovescio: non si sarebbe impennato mai. Men- ee se doveva ammettere, da quel galantuomo che era, di ave- re esposto alIa Mostra futurista della Galleria Sprovieri, si sa- rebbe decisamente adontato a essere classificato, pure a quel tempo la, come futurista. E non era per snobismo intellettua- Ie per cui si puo reclamare la patemita di Cezanne rna non ta'cognazione con Boccioni. Morandi sapeva che il suo ricorso a Cezanne non era stato del genere di quello a cui in seguito soggiacque Boccioni, che equivalesse a rinunciare in un colpo solo al codice e aHa vagheggiata struttura futurista. Per Mo- randi, Cezanne era una lezione di struttura: e Cezanne in- dubbiamente eun caso principe di una struttura che faticosa- mente, tenacemente si inventa un codice. Quello che invece Morandi cercava di estrarre da futuristi, cubisti 0 metafisici era un diverso codice per la struttura che inseguiva. Non che i cubisti non avessero realizzato una nuova struttura, rna evi- dentemente quel che interessava Morandi non era tanto la struttura che avevano realizzato quanto i termini con cui l'avevano espressa. Quei termini nei quali, come per Ie lingue romanze si perdevano Ie declinazioni del latino, si era Iasciata cadere la verosimiglianza come paradigma fondamentale di fIessione. Morandi voleva una verosimiglianza inverosimile, una natura innaturale. Per questa da un lato parteggiava per i cubisti, futuristi e poi per i metafisici, daII'altro teneva a portata di mana la Santa Vittoria e Ie Bagnanti di Cezanne.A guardare quel primo fatidico paesaggino del 1911, an- cora si resta colpiti dalla sua pregnanza e dalla sua mancanza di codice. Quel paesaggino contiene infatti, come in embrio- ne, tutte Ie componenti strutturali della pittura successiva di Morandi, rna pressoche inespresse, appunto perche Morandi non disponeva ancora qi un codice in cui esprimerle. C'e Ia risoIuzione dell'oggetto in masse semplici, Ia riduzione del co- lore quasi al monocromo, il filtraggio d'una Iuce che si diffon-senza annullare la sorgente. Ritroveremo questi spunti ini- ZI.ali via via nelle successive pitture dei vari periodi di Moran- dI, espresse in differenti codici: rna nel paesaggio del 1911 il codice non c'e. Ed e proprio quel che 10 rende cosl toccante15per noi, vedere da quali basi incerte si movesse quello che do- veva diventare uno dei pill grandi pittori del nostro secolo. Naturalmente, una ricerca di codice, non puo mai avveni- re indipendentemente dalla struttura: rna dato che questa, in embrione, Morandi la possedeva gia, si capisce come si pro- ducesse, dall'interno, la calamitazione verso il futurismo, il cubismo e la pittura metafisica. Ed ora si capira anche me- glio perche neppure nei quadri pill boccioniani Morandi sia un futurista; e per il cubismo, i1 prelievo di un codice parzia- le, che non implica integralmente la struttura, efin troppo evidente. Mentre il massimo avvicinamento si avra verso la pittura metafisica. In realta, Morandi, non eche volesse rico- stituire Ia parvenza naturale dell'immagine dalle linee di for- za dei futuristi 0 dalIe dissezioni dei cubisti: non alIa parven- za naturale dell'immagine mirava, rna alIa sua struttura. Questa struttura, com'egli la sentiva, dissentiva e dalle ridu- zioni futuriste e dalle scomposizioni cubiste, rna riduzioni e scomposizioni gli servivano a purgare l'oggetto d'una natura- lid illedta: illecita, bene inteso, in termini di pittura. Perquesta i prelievi futuristi e cubisti appartengono al codice che Morandi si andava fonnando per trarre alla luce, consolidare alla luce, la sua struttura.Ma proprio per questa la sua pittura non va confusa con quella del Novecento, ne con i vari purismi cubisti da quelIo di Jeanneret-Le Corbusier a quello di Leger. Tanto nella pit- tura del Novecento, anche nella migliore di Carra e di Sironi, quanta nel purismo cubista, l'operazione infatti inversa: non si va dalla struttura all'oggetto, rna dall'oggetto alla struttura. Di qui il senso di ingombro che comunicano quegli oggetti grevi e fumosi, 0 passivamente meccanici. Mentre nella pittu- ra metafisica veramente la struttura forza l'oggetto a sperso- nalizzarsi, a spaesarsi: ed eper questa che Ia massima colli- mazione reciproca non avviene, per Morandi, con futurismo e cubismo, rna con Ia pittura metafisica.Eppure non c'e completa identita di intenti fra De Chirico, Carra e Morandi. Nei manichini di Morandi, in quelle in-

![Alessandro Morandi 2 [modalità compatibilità]](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/62d697f73a7fb35ab94631c0/alessandro-morandi-2-modalit-compatibilit.jpg)