Costruire in Laterizio 127_68_71

-

Upload

lucalorenzi1979 -

Category

Documents

-

view

220 -

download

3

description

Transcript of Costruire in Laterizio 127_68_71

-

68 C I L 1 2 7

Andrea Campioli

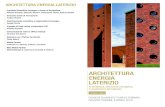

Il progetto di Massimo e Gabriella Carmassi per il Museo della Concia a Santa CrocesullArno (PI) propone unarticolata contaminazione tra murature rivestite in laterizioe superfici vetrate

l Museo della Concia di Santa Croce sullArno (PI), pro-gettato da Massimo e Gabriella Carmassi, con PietroCarlo Pellegrini e Massimo Ceragioli, lesito di un

luogo percorso che ha avuto inizio nel 1996 e che si con-cluso nel 2008. Il complesso museale si presta ad una letturacaratterizzata da molteplici chiavi interpretative. Alcune diqueste, gi proposte sulle pagine della rivista(1), consentono dievidenziare la cura con cui assunto il contesto, tanto da di-ventare materiale del progetto; altre sottolineano la sapientearticolazione dei volumi costruiti che trova denominatore co-mune nelle possenti murature rivestite in mattoni faccia a vi-sta; altre ancora permettono di mettere in luce un puntualecontrollo formale e compositivo dellarchitettura perseguitomediante la cura del particolare esecutivo(2).Nel progetto peril Museo della Concia, infatti, la puntuale definizione del det-taglio costruttivo ha contribuito in modo determinate alla in-dividuazione e alla messa a punto di originali soluzioni archi-tettoniche che possono essere considerate il frutto di un ser-rato confronto tra pesante e leggero, tra opaco e trasparente,tra laterizio e vetro. I diversi elementi in cui si articola il pro-getto si caratterizzano per laudace accostamento del laterizio,utilizzato per realizzare le parti opache e massive e delimitaregli spazi esterni da quelli interni, al vetro, impiegato per sotto-lineare, ai diversi livelli, i luoghi della relazione tra il dentro eil fuori. Lacciaio ha unicamente un ruolo funzionale: sem-plice elemento di connessione che, grazie a un accurato dise-gno delle parti, si limita a mettere in relazione laterizio e ve-tro esaltandone il rapporto dialettico. Il nuovo corpo lentico-lare del Museo delimitato da due murature massive, curvili-nee, realizzate con setti di cemento armato rivestiti in mattonifaccia a vista.Il carattere massivo delle chiusure verticali con-taminato dalla illuminazione zenitale radente alle murature in-terne, ottenuta attraverso lucernari realizzati con lastre di ve-tro stratificato sostenute da esili intelaiature in piatti di acciaio.In corrispondenza delle testate, ledificio completato dachiusure completamente trasparenti, risultato di un accuratodisegno del dettaglio costruttivo, sia per quanto riguarda i te-lai di supporto delle lastre vetrate, sia per ci che concerne ilpunto di contatto con il rivestimento in mattoni. Analoga-

Laterizio e vetro

mente, nel volume della biglietteria che si innesta sul corpoprincipale del Museo,alla massivit delle chiusure verticali,chepresentano la medesima organizzazione degli strati delle chiu-sure delledificio lenticolare, si oppone la leggerezza dellachiusura vetrata, realizzata in corrispondenza del fronte versola citt.Anche in questo caso, lintelaiatura di acciaio del ser-ramento disegnata assemblando piatti di acciaio per realiz-zare profili con sezioni molto contenute, cos da sottolineare,ancora una volta, la contrapposizione tra pannellature vetratee murature di mattoni. per lelemento che chiude il latodella piazza di fronte alledificio restaurato della conceria Lapiquello che si confronta in modo pi evidente con la ricerca diunintegrazione tra materiali differenti, con la dialettica tramassivo e leggero e con la sperimentazione di una contami-nazione tra logiche costruttive appartenenti a retroterra cul-turali molto differenti. Esso infatti costituito da una quintamuraria massiva in mattoni faccia a vista , evidente richiamoalla tradizione costruttiva delle murature in laterizio, a cui accostato un portico in acciaio e vetro, riconducibile invecealla tradizione culturale delle costruzioni in ferro e vetro. Laquinta muraria realizzata con un setto in cemento armatorivestito su entrambi i lati con mattoni faccia a vista. Il porti-cato invece costituito da un colonnato in profili tubolari cir-colari di acciaio disposti con un interasse di 160 cm, collegatialla loro sommit da travetti con sezione a p greco, compostimediante saldatura di piatti di acciaio. Le lastre di vetro strati-ficato,poste a copertura del portico, sono fissate a una serie ditravetti disposti a 80 cm di interasse. Questi ultimi sono in-cernierati alla testata della quinta muraria e alla trave di colle-gamento dei pilastri, coprendo una luce di 300 cm e presen-tano uno sbalzo di 100 cm verso la piazza.Anche in questocaso, laccurato disegno dei dettagli, che arriva fino alla scaladei profili di acciaio e dei loro collegamenti con la parte mu-raria, riesce nel tentativo di costruire unoriginale relazione trafigure,materiali e culture tecniche.

Note1.Elisabetta Pieri, Architettura come continuit.Museo della Concia a Santa CrocesullArno (PI), Costruire in Laterizio, n. 99, mag.-giu. 2004.2.Andrea Campioli, Laterizio su misura, Costruire in Laterizio, n. 99, mag.-giu. 2004.

Det

tagl

i

I

-

D E T T A G L I69 D E T T A G L I69

Vista interna del nuovo corpo museale caratterizzatodallilluminazione zenitale radente alla muratura.

Massimo e Gabriella Carmassi, Museo della Concia, Santa Croce sullArno (PI), 2002-08

1 DettaglioSezioni verticali dei nodi di collegamento trale murature e la copertura del corpo lentico-lare del museo in corrispondenza del lucer-nario (sopra) e della copertura piana opaca(sotto).

DescrizioneIl corpo lenticolare del Museo delimitato dadue murature massive, curvilinee, realizzatecon setti di cemento armato rivestiti in matto-ni faccia a vista internamente ed esternamen-te. Tutti i corsi della muratura del rivestimen-to interno sono allineati sullo stesso filo,mentre la muratura esterna si caratterizza perlarretramento di un corso di mattoni ogniquattro, ottenuto mediante la posa in operadi un mattone di dimensioni ridotte. Le pre-stazioni termiche dellinvolucro sono garanti-te da uno strato di isolante rigido posto tra ilsetto in cemento armato e la muratura inter-na in laterizio e al di sopra dello struttura dicopertura. Il volume caratterizzato da lucer-nari realizzati con lastre di vetro stratificato,sostenute da esili intelaiature in piatti diacciaio, che illuminano gli spazi interni conuna luce zenitale radente alle murature interne.

Legenda:1. scossalina in rame 2. vetro stratificato3. telaio in piatti di acciaio4. muratura interna in mattoni faccia a vista5. isolante6. setto in cemento armato7. muratura esterna in mattoni faccia a vista8. trave in cemento armato a vista9. impermeabilizzazione

10. canale di gronda11. pavimentazione di copertura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

6

7

1

10

11

5

4

-

70 C I L 1 2 7

Massimo e Gabriella Carmassi, Museo della Concia, Santa Croce sullArno (PI), 2002-08

DettaglioSezione verticale, prospetto e sezione oriz-zontale del volume trapezoidale destinatoalla biglietteria.

DescrizioneIl volume della biglietteria si innesta sul volu-me principale lenticolare. Il fronte verso lacitt si presenta con una chiusura completa-mente trasparente, costituita da un serra-mento disegnato in modo tale da ridurre aiminimi termini lingombro dellintelaiaturarealizzata con piatti di acciaio. Le chiusureverticali che si incuneano nella muraturaesterna del corpo lenticolare sono cieche epresentano una identica organizzazione deglistrati con un setto portante in cemento arma-to e un rivestimento in mattoni faccia a vistasu entrambi i lati. Particolarmente curata laconnessione tra il rivestimento in laterizio e iltelaio del serramento.

Legenda:1. scossalina in rame2. vetrocamera3. pavimentazione di copertura4. canale di gronda5. struttura di copertura6. rivestimento esterno in mattoni faccia a vista7. setto in cemento armato8. isolante 9. rivestimento interno in mattoni faccia a vista

10. staffa di fissaggio del serramento

Scorcio della muratura del nuovo corpo museale e vistadel volume destinato alla biglietteria.

6

7

8

9

10

2

6

2

2

1

2

3

4

5

-

D E T T A G L I71

3

Massimo e Gabriella Carmassi, Museo della Concia, Santa Croce sullArno (PI), 2002-08

DettaglioSezioni verticali del porticato, realizzato achiusura del lato della piazza, opposto alcorpo di fabbrica conservato e restaurato.

DescrizioneLelemento architettonico che chiude il latodella piazza di fronte alledificio della concia costituito da una quinta muraria massiva,realizzata con un setto in cemento armato,rivestito su entrambi i lati con mattoni facciaa vista, e da un porticato costituito da uncolonnato in profili tubolari in acciaio a sezio-ne tubolare collegati da travetti anchessi diacciaio. La copertura del porticato realizza-ta con lastre di vetro stratificato, sostenuteda travetti secondari incernierati da un latosulla testata della quinta muraria e dallaltrosui traversi di collegamento dei pilastri.

Legenda:1. scossalina in rame2. vetro stratificato3. travetto secondario in acciaio4. rivestimento in mattoni faccia a vista5. piatto di acciaio per il collegamentodel travetto secondario alla quinta muraria6. setto in cemento armato7. rivestimento in mattoni faccia a vista8. trave in acciaio con sezione a p grecocomposta con piatti di acciaio9. colonna tubolare circolare di acciaio 250 mm

8

9

2

3

Vista del porticato a chiusura della piazza interna.

1

2

3

4

3

2

8

9

5

6

7