Arte Nel Novecento

Transcript of Arte Nel Novecento

-

8/8/2019 Arte Nel Novecento

1/6

Arte nel novecento

La storia...Nel primo decennio del XX secolo, dopo le teorie di Marx ed Engels e le profonde trasformazioni sociali,economiche e politiche, prodotte dalla Rivoluzione industriale, si affermano in tutta Europa i movimenti popolari esocialisti, attraverso la costituzione di Sindacati e Partiti operai, che in Russia, nel 1917, avranno una realizzazioneconcreta con la Rivoluzione d'Ottobre. Dal 1914 al 1918 l'Europa sconvolta da un conflitto che assumer caratteremondiale ed al quale parteciper anche l'Italia, inizialmente neutrale. Alla fine del conflitto, in conseguenza di unaserie di scioperi e lotte operaie e contadine, causate dalla grave crisi economica postbellica, in Germania ed in Italia iceti conservatori determinano una reazione che si concretizza in forme di governo totalitario (Nazismo-Fascismo).Queste dittature impediscono ogni manifestazione di dissenso, non solo politico, ma anche culturale, ponendo albando tutti gli intellettuali e gli uomini non graditi al regime.I movimenti artistici italiani, che nella seconda met dell'Ottocentoavevano trovato difficolt nello stabilire contatticon i movimenti europei, proprio a causa della complessa situazione politica precedente l'unit d'Italia, nel Novecentovedono ancora compromesso il loro sviluppo, che prender avvio solo dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Iprincipali movimenti d'arte moderna, fatta eccezione per il Futurismo, si sviluppano quindi fuori l'Italia, in Europa ein America, nei primi trent'anni del secolo, investendo tutti i settori della cultura e testimoniando le notevoli influenzeesercitate dalle nuove conquiste teoriche e scientifiche del Novecento.

ArchitetturaL'uso del ferro e del cemento nelle costruzioni determina strutture portanti rivoluzionarie rispetto a quelle dei secoliprecedenti e qualifica in modo nuovo l'architettura, che ora realizzata come un'opera d'ingegneria. Mentre con imateriali tradizionali l'architetto poteva limitarsi a progettare la forme dell'edificio, lasciando all'ingegnere il compitodi risolvere i problemi relativi al calcolo della struttura portante, ora, con i nuovi materiali, anche l'architetto deveacquisire una diversa competenza sul piano tecnico, perch la forma e la struttura dell'edificio tendono a divenire tutt'uno. Si afferma anche un nuovo concetto di cantiere, come luogo in cui si montano pezzi prefabbricati (travi, pannellidi rivestimento, ecc.), prodotti in serie altrove. Anche nell'architettura, quindi, entrano i processi diindustrializzazione: la produzione in serie sfocia nella produzione di massa e si determina una crisi del valore diarchitettura, che viene distinta dall'edilizia, cos come l'avvento della fotografia aveva determinato la crisi delvalore di pittura ponendo il problema della differenza fra la pittura come arte e quella come mestiere, comesemplice illustrazione informativa realizzabile anche con un mezzo meccanico. Nascono in questo secolo, proprio inseguito all'industrializzazione dell'edilizia, nuovi schemi di fabbricati che popolano i nuovi quartieri delle citt. Si

qualifica la funzione dell'urbanistica, che vede la citt come un ambiente vitale in cui si rispetti il tessuto urbano dellaparte antica (il centro storico) e nella quale si integrino, piuttosto che emarginarli, i luoghi in cui vive la classeoperaia. Questa concezione democratica di citt viene ovviamente rifiutata dai regimi totalitari: basti pensare agliinterventi drastici sul tessuto urbano di Roma, compiuti da Mussolini, in base ai quali vengono abbattute vaste aree diquartieri medioevali e settecenteschi. Al loro posto vengono realizzati ampi assi viari che collegano i monumentiritenuti pi rappresentativi della citt: il Colosseo, monumento per eccellenza dell'antico impero romano; palazzoVenezia, sede del potere politico del nuovo impero fascista; San Pietro, monumento dell'autorit religiosa. Anche inGermania, con Hitler, si afferma l'idea della citt come espressione dell'autorit e della potenza dello Stato e noncome riflesso della libera organizzazione dei cittadini. Nel 1933 Hitler sopprime il Bauhaus (casa dellacostruzione) che, fondato nel 1919 dall'architetto Walter Gropius, si era proposto come la prima vera scuola didisegno industriale. Nel Bauhaus insegnano molti artisti di grande valore fra cui anche Kandinskij e Klee che siimpegnano, insieme ai loro allievi, in campi assai diversi: dalla pianificazione urbanistica alla progettazione delsemplice oggetto d'uso. In questa scuola si definisce la figura moderna del designer (disegnatore per l'industria) e si

elabora una vera e propria metodologia di progettazione, comune a tutte le arti. Messo al bando dal potere politico,Gropius costretto, insieme ai suoi collaboratori, a lasciare la Germania e si trasferisce prima in Inghilterra, poi negliStati Uniti. L'architettura moderna trover proprio qui uno dei suoi esponenti pi rappresentativi: Frank LloydWright, che progetta costruzioni dalla pianta articolata liberamente, inserite nella natura e suddivise internamente dapareti scorrevoli, in modo da poter creare di volta in volta gli spazi pi funzionali all'uso. In Europa, la ricercaarchitettonica si sviluppa liberamente:- inFrancia, dove Le Corbusier, architetto, pittore, scultore, elabora importanti studi di urbanistica e progetta nuovitipi di abitazione secondo criteri oggi largamente in uso. A lui si deve il concetto della casa isolata dal terreno edelevata da lunghe finestre a nastro, chiusa in alto da tetti-giardino;- in Olanda, dove Theo Van Doesburg d vita al Neoplasticismo che scompone la costruzione in piani verticali eorizzontali delimitando lo spazio senza chiuderlo rigidamente;- neiPaesi Scandinavi, dove Alvar Aalto propone nell'abitazione il recupero di materiali naturali (legno, pietra,laterizio) e studia con particolare cura i dettagli di ogni ambiente, rivelando un profondo rispetto per le esigenze

psicologiche dell'uomo. A lui si devono, ad esempio, importanti osservazioni sul colore degli ambienti negli ospedali,studiato per garantire migliore serenit e riposo agli ammalati; studi sull'acustica nelle sale di riunione, affinch ilpubblico desideroso di intervenire in un dibattito possa prendere la parola rimanendo al proprio posto ed essere uditoda tutti senza l'imbarazzo di doversi recare al microfono, ecc.

http://www.artemotore.com/storiadellarte/artesetteottocento.htmlhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/artesetteottocento.htmlhttp://www.artemotore.com/futurismo.htmlhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/kandinskij_vasilij.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/klee_paul.htmhttp://www.artemotore.com/futurismo.htmlhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/kandinskij_vasilij.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/klee_paul.htmhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/artesetteottocento.html -

8/8/2019 Arte Nel Novecento

2/6

Pittura e scultura nei primi cinquant'anni del secoloIl Novecento si apre in un clima di benessere crescente, gli esponenti della nuova borghesia hanno conquistato laricchezza, ma non mostrano un reale interesse per la cultura e quindi per l'arte: un dipinto o una scultura sonoconsiderati essenzialmente come oggetti per decorare un ambiente, che danno prestigio a chi li possiede, o comeforme di investimento. Sempre pi si afferma la figura del mercante d'arte, che fa da intermediario fra artista ecompratore. Alcuni di questi mercanti, oltre a fornire al vasto pubblico opere pi facilmente commerciabili,

collezionano dipinti e sculture di artisti che vengono ancora ignorati e le cui opere risultano al momentoincomprensibili: i dipinti di Czanne,Van Goghe Gaugain ad esempio, sono ancora rifiutati dal grosso pubblico, maalcuni mercanti intuiscono che potranno avere in futuro una valutazione molto alta. Si sviluppa cos un mercatoredditizio in America, dove ricchi collezionisti, pi aperti al nuovo, anche perch meno condizionati dalla culturatradizionale che invece domina ancora l'Europa, acquistano opere dichiaratamente di rottura e incoraggiano laricerca di artisti, che vogliono esprimersi in modo autonomo e antitradizionale. Nei primi trent'anni del Novecento, inun clima di tensione fra artisti innovatori e societ borghese conservatrice, si affermano le cosiddette Avanguardiestoriche, quei movimenti d'arte moderna che riprendono e sviluppano le ricerche dell'Impressionismo, delNeo-impressionismo, delSimbolismo.FuturismoIn Italia, il primo movimento significativo di avanguardia il Futurismo, che si propone di ottenere un radicalerinnovamento della cultura, rifiutando in modo violento tutto il passato. Il movimento nasce nel 1909 e propone i suoiobiettivi attraverso un Manifesto letterario, cui seguono nel 1910 il Manifesto della pittura futurista e nel 1914 ilManifesto dell'architettura futurista. Il Futurismo quindi investe differenti campi della cultura estendendosi anchealla poesia, al teatro, al cinema. I Futuristi esaltano la civilt della macchina e sognano una rivoluzione che distruggatutto il patrimonio storico. L'uomo moderno deve soltanto guardare al futuro, rinnovarsi continuamente, abbandonareogni regola data dalla tradizione. In pittura e in scultura la ricerca di effetti di movimento sar il tema dominante: lafigura umana ad esempio, viene rappresentata con gli arti ripetuti o sovrapposti in successione ritmica; le lineecompositive, i colori, le luci sono strutturati secondo ritmi crescenti o radiali. L'intento del Futurismo, ancheattraverso l'immagine, comunque quello di scardinare tutte le convenzioni, stupire, dare scandalo. Dopo la primaguerra mondiale il gruppo futurista si disperde, ma il problema di dare forma al movimento si ripropone nellericerche individuali dei suoi protagonisti.I principali esponenti del movimento futurista sono: Balla,Boccioni, Carr, Severini, Russolo, Depero, Sant'Elia,Prampolini, Bragaglia, Dudreville.Morandi, Rosai, Martini, Conti, Melli e Dottori, dopo una prima adesione alFuturismo, svilupperanno una ricerca del tutto personale.

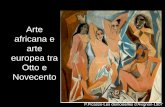

EspressionismoL'Espressionismo, prima che un movimento legato ad un particolare gruppo di artisti e collocabile in una precisa areaculturale e geografica, una tendenza che pi volte si manifestata nel corso della storia. Nel Novecento si riproponein antitesi all'Impressionismo: dipingendo non si trasferiscono sulla tela solo i dati della propria percezione, ma ancheil proprio modo di interpretare la realt, filtrando ci che si vede attraverso le proprie emozioni. L'Espressionismoquindi, sulla linea di ricerca diVan Gogh, pi che di Gaugain e dei Simbolisti, e si manifesta in Francia con iFauves (belve) e in Germania con il gruppo Die Brcke (il ponte): i due movimenti nascono quasicontemporaneamente attorno al 1905.Quello dei Fauves non un gruppo compatto e non ha un programma definito; il suo maggior esponente HenriMatissee del gruppo fa parte ancheGeorges Braque, che successivamente sar un esponente del Cubismo. Per iFauves, protagonista dell'immagine il colore che, distribuito con pennellate ben evidenti, ritma la composizione ecostruisce in senso vero e proprio il dipinto. Si abbandona pertanto ogni modalit di rappresentazione illusoriadella profondit e si rifiuta la pittura tonale tradizionale, per ispirarsi invece all'arte primitiva, ritenuta pi istintiva e

vitale. Nei dipinti dei Fauves sono assenti perci gradazioni di colore e sfumature, effetti di chiaroscuro e di volume,le tinte sono fortemente contrastanti. La prevalenza dei colori puri acquista anche un significato simbolico e serve asottolineare la condizione interiore di totale disponibilit a reinventare nuovi modi di comunicare con l'immagine.Nel 1907 i Fauves attraversano un momento di crisi dopo l'entrata diPicasso; il gruppo finir con lo sciogliersi, eBraque, insieme a Picasso, aprir la ricerca cubista.I principali esponenti dei Fauves sono:Matisse, Vlaminck, Derain, Dufy, Van Dongen.Il gruppo espressionista tedesco Die Brcke ha invece un preciso programma scritto, in cui si autodefinisce realista erivoluzionario. Come i Fauves, anche gli artisti di Die Brcke si ispirano all'arte dei primitivi recuperando inoltretecniche e materiali legati alla tradizione popolare tedesca, come la xilografia. Il gruppo Die Brcke ha unorientamento ideologico preciso e l'apprezzamento per le espressioni d'arte popolare e primitiva diventano lamanifestazione di un aperto dissenso nei confronti della societ borghese e conservatrice della Germania di queltempo. I soggetti prediletti dagli Espressionisti tedeschi sono polemicamente tratti dalla realt quotidiana della classilavoratrici e pi deprivate: gente della strada, avventori di caff, emarginati. I colori corposi, densi, appaiono

incrostati sulla tela come se la materia volesse comunicare la sensazione sgradevole di certe realt di bruttezza edegrado umano. Dunque, con l'Espressionismo tedesco, l'immagine diviene anche una forma di denuncia. Nel 1913 ilgruppo si scioglie ed i singoli esponenti continuano ad operare in modo autonomo. Negli anni precedenti la secondaguerra mondiale e l'avvento del nazismo, il movimento riacquister vigore con Otto Dix e George Grosz, che

http://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/cezanne_paul.htmhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/biografiegogh.htmlhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/biografiegogh.htmlhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/biografiegogh.htmlhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/gaugain_paul.htmhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/artesetteottocento.htmlhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/artesetteottocento.htmlhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/artesetteottocento.htmlhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/artesetteottocento.htmlhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/artesetteottocento.htmlhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/artesetteottocento.htmlhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/artesetteottocento.htmlhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/balla_giacomo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/balla_giacomo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/boccioni_umberto.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/boccioni_umberto.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/carra_carlo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/morandi_giorgio.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/morandi_giorgio.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/finesettecento_ottocento.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/finesettecento_ottocento.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/van_gogh_vincent.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/van_gogh_vincent.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/gaugain_paul.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/finesettecento_ottocento.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/matisse_henri.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/matisse_henri.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/matisse_henri.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/braque_georges.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/braque_georges.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/novecento.htm#Cubismohttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/picasso_pablo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/picasso_pablo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/picasso_pablo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/braque_georges.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/braque_georges.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/picasso_pablo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/matisse_henri.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/matisse_henri.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/matisse_henri.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/cezanne_paul.htmhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/biografiegogh.htmlhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/gaugain_paul.htmhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/artesetteottocento.htmlhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/artesetteottocento.htmlhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/artesetteottocento.htmlhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/artesetteottocento.htmlhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/balla_giacomo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/boccioni_umberto.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/carra_carlo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/morandi_giorgio.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/finesettecento_ottocento.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/van_gogh_vincent.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/gaugain_paul.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/finesettecento_ottocento.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/matisse_henri.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/matisse_henri.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/braque_georges.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/novecento.htm#Cubismohttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/picasso_pablo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/braque_georges.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/picasso_pablo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/matisse_henri.htm -

8/8/2019 Arte Nel Novecento

3/6

esprimono attraverso le loro opere, in modo esasperato e fortemente drammatico, la violenta protesta contro la societche prepara una nuova guerra. Il regime nazista li definisce degenerati e li costringe ad emigrare negli Stati Uniti.I principali esponenti del gruppo Die Brcke sono: Kirchner, Heckel, Nolde, Schmidt-Rottluff, Pechstein, Mller,Barlach.

CubismoNel momento in cui il Fauvismo volge al termine, prende avvio ancora in Francia il Cubismo, uno dei pi importanti

movimenti del nostro secolo: esso contribuir all'evoluzione del gusto moderno, proponendo forme lineari,semplificate, geometrizzate che possiamo notare sia nell'architettura che nell'oggetto d'uso quotidiano. L'appellativocubismo deriva da un'espressione del pittore Matisseche aveva definito simili a cubi le immagini di un quadrodi Braque, fondatore del movimento insieme a Picasso. Il periodo pi tipico del Cubismo va dal 1908-9 all'iniziodella prima guerra mondiale. Alcuni temi di ricerca dei Fauves vengono recuperati, come ad esempio l'abolizionedella profondit illusoria. I Cubisti partono dallo studio della realt, ma la scompongono, la frantumano per poiricomporla sulla tela in un nuovo ordine, che cancella la distinzione tra oggetti e spazio. Un oggetto, una figuraumana, sono rappresentati in pi vedute, da diverse angolazioni; queste diverse immagini vengono sovrapposte comese nella fusione di vedute successive si volesse comunicare la totalit delle percezioni, ottenute girando attorno alsoggetto. Questo processo di scomposizione in piani e ricomposizione successiva, disintegra la forma in modo taleda rendere difficile, a volte, l'individuazione del soggetto, e molte immagini cubiste rasentano quasi l'astrazione. Percontro si sviluppano nuove tecniche polimateriche che, attraverso il colore denso, anche mescolato a sabbia, eattraverso il collage con carta, legno, stoffa, comunicano all'osservatore sensazioni tattili e visive, che lo riportano

alla realt fisica. Da un lato quindi si ha la scomposizione della realt, rappresentata in forme schematiche, quasigeometriche; dall'altro si ha l'uso di tecniche che riportano materialmente alla percezione della realt. Il materiale checostituisce un oggetto non solo rappresentato, lo si incolla cos com' sulla tela e nelle composizionipolimateriche i confini tra pittura e scultura si assottigliano.Alla nascita del movimento cubista contribuiscono vari fattori che possiamo individuare, per esempio, nella tendenzaa compiere continue ricerche e nuove esperienze, che caratterizza il primo periodo del Novecento; inoltre,nell'influenza esercitata daCzanne, con la sua pittura severa, essenziale; infine, nella scoperta della cultura negrache suggestiona con le sue forme schematiche, geometrizzate, assai espressive nella loro deformazione. Il movimentocubista desta notevole interesse nell'ambiente culturale del tempo, soprattutto presso quegli artisti che sono intenti adaltre esperienze, come i futuristi, gli astrattisti... dal Cubismo che, per esempio,Mondrian, il fondatoredell'Astrattismo, trae stimolo o spunto nel creare forme pure della geometria. Questo gusto per la geometria diviene lacaratteristica delle manifestazioni pittoriche e, specie, architettoniche delNeoplasticismo, fondato dallo stessoMondrian con altri artisti, e successivamente della produzione di altre correnti artistiche europee.I principali esponenti del Cubismo sono:Picasso,Braque, Delaunay, Duchamp, Gris,Lger.Der Blaue ReiterIl distacco totale dalla realt esterna diventa il tema centrale del movimento tedesco Der Blaue Reiter (Il CavaliereAzzurro) fondato nel 1911 daVasilij Kandinskij. L'immagine una forma di comunicazione che non ha bisogno dirappresentare la natura, oggetti o figure umane; ci che suscita idee, sensazioni ed emozioni l'insieme dei colori,delle linee, delle luci che sono composti nel dipinto, indipendentemente da quello che significano. Una lineaorizzontale ad esempio, in un'immagine figurativa, pu essere utilizzata per rappresentare l'orizzonte di unpaesaggio marino, ma pu anche rappresentare solo se stessa: in tutti e due i casi suggerir stabilit, equilibrio,quiete. Nella sua ricerca Kandinskijesplora proprio questa espressivit degli elementi fondamentali del linguaggiovisuale; le sue opere grafiche e cromatiche sono inizialmente degli studi, che sembrano ispirati allo scarabocchiodel bambino, come se l'artista volesse recuperare uno stato primitivo in cui non si influenzati da nessuna tradizionee cultura e ci si esprime sperimentando le possibilit dei propri gesti, ed i risultati di un gesto nella traccia che lo

strumento lascia dietro di s. Analoga alla ricerca di Kandinskij quella diPaul Klee; l'immagine comunica il propriomondo interiore ed educare l'immagine equivale a formare la personalit dell'individuo, a renderlo capace diesprimere se stesso. Per questoKleededica tanto impegno all'insegnamento: per undici anni infatti professore allaBauhaus. L'arte dunque una elaborazione autonoma della mente umana e nella composizione dell'immagine punti,linee, colori e luci sono considerati solo come segni, che non vogliono suggerire nulla di reale; l'artista ne studia leinfinite possibili combinazioni, cos come un musicista crea la sua opera, strutturando le diverse intensit di timbri el'altezza dei suoni.I principali esponenti del gruppo Der Blaue Reiter sono: Kandinskij,Klee, Marc, Macke, Jawlensky, Kubin.

NeoplasticismoIl Neoplasticismo, detto anche De Stijl si afferma in Olanda nel 1917. I suoi esponenti pi significativi, Tho VanDoesburg(architetto) e Piet Mondrian(pittore) fondano la rivista De Stijl e, attraverso manifesti e dibattiti,affrontano il tema della costruzione dell'opera d'arte. Tanto in architettura, quanto in pittura, la loro ricerca parte daforme geometriche semplici, che possono evidenziare con chiarezza i criteri di aggregazione scelti dall'autore. Nascecos un'architettura basata su elementi prefabbricati, rispondenti ad esigenze di economia e praticit, con i suoiambienti distribuiti razionalmente e belli soprattutto perch funzionali all'uso; nasce una pittura come costruzionerigorosa dello spazio del quadro, fatta di sole linee e piani di colore compatto. L'Astrattismo di Mondrian quindi

http://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/matisse_henri.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/matisse_henri.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/braque_georges.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/picasso_pablo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/cezanne_paul.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/cezanne_paul.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/mondrian_piet.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/mondrian_piet.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/novecento.htm#Neoplasticismohttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/novecento.htm#Neoplasticismohttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/novecento.htm#Neoplasticismohttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/mondrian_piet.htmhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/biografiepicasso.htmlhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/biografiepicasso.htmlhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/biografiepicasso.htmlhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/braque_georges.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/braque_georges.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/leger_fernard.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/leger_fernard.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/kandinskij_vasilij.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/kandinskij_vasilij.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/kandinskij_vasilij.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/kandinskij_vasilij.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/kandinskij_vasilij.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/kandinskij_vasilij.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/klee_paul.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/klee_paul.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/klee_paul.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/klee_paul.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/klee_paul.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/kandinskij_vasilij.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/kandinskij_vasilij.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/klee_paul.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/klee_paul.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/klee_paul.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/van_doesburg_theo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/van_doesburg_theo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/van_doesburg_theo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/mondrian_piet.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/mondrian_piet.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/mondrian_piet.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/matisse_henri.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/braque_georges.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/picasso_pablo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/cezanne_paul.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/mondrian_piet.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/novecento.htm#Neoplasticismohttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/mondrian_piet.htmhttp://www.artemotore.com/storiadellarte/biografiepicasso.htmlhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/braque_georges.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/leger_fernard.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/kandinskij_vasilij.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/kandinskij_vasilij.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/kandinskij_vasilij.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/klee_paul.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/klee_paul.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/kandinskij_vasilij.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/klee_paul.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/van_doesburg_theo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/van_doesburg_theo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/mondrian_piet.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/mondrian_piet.htm -

8/8/2019 Arte Nel Novecento

4/6

molto diverso da quelli di Kandinskij e diKlee: l'artista olandese vuole eliminare ogni tipo di interpretazionesoggettiva dell'immagine. Risolvere un problema compositivo come dimostrare un teorema; bisogna tendere allasoluzione pi elegante, perfetta nella sua semplicit e chiarezza. PerMondrianquindi l'arte la realizzazione di unprogetto, non il frutto di una sensazione: l'armonia dell'insieme e l'equilibrio compositivo sono legati a calcoli precisi,che servono a determinare l'ampiezza di ogni superficie, la sua forma, il suo colore.I principali esponenti del Neoplasticismo sono:Van Doesburg,Mondrian, Vantongerloo, Rietveld, Oud, Van

Eesteren.DadaIl movimento Dada nasce intorno agli anni Venti del Novecento, come forma di provocazione, piuttosto che comecorrente artistica vera e propria. Gi nella scelta, fatta a caso, della denominazione del movimento (la parola dadanon significa nulla) si rileva l'atteggiamento assunto dai Dadaisti. Le conquiste tecnologiche che dovevano portare adun mondo nuovo, hanno invece condotto alla guerra; i Dadaisti attaccano con feroce ironia le convenzioni e le regoledella societ, accettate in genere passivamente dalla massa. Il gruppo Dada pertanto vuole contestare e scandalizzarenegando tutto del passato: l'opera d'arte deve esprimere ribellione. Le immagini non devono essere progettate, manascere anche per caso; i materiali che costituiscono un'opera d'arte possono anch'essi essere trovati per caso. Cos leopere Dada sono caratterizzate dall'assemblaggio di materiali disparati, come ad esempio biglietti ferroviari, tappi disughero, chiodi. Vengono proposti, come espressioni d'arte, oggetti qualsiasi: uno scola-bottiglie, una ruota dibicicletta o anche oggetti assurdi come una tazzina di caff realizzata in pelliccia, o un ferro da stiro chiodato.Tutto pu essere opera d'arte - dicono i Dadaisti - se firmato ed esposto in una mostra. Le loro opere vengono perci

definite una non-arte, una anti-arte. Tuttavia esse stanno a testimoniare un nuovo modo di esprimersi, non privodi una ricerca estetica con i richiami a forme del linguaggio cubista e futurista.I principali esponenti del movimento Dada sono: Duchamp, Picabia, Man Ray, Arp, Schwitters.

MetafisicaNel 1917, dall'incontro a Ferrara di due grandi pittori, Giorgio de Chirico e Carlo Carr, nasce in arte una nuovatendenza, che viene definita Metafisica. Ad essa aderir, nel 1918 ancheGiorgio Morandi. In contrapposizione alFuturismo, che ricercava un modo per rappresentare il movimento e la velocit, simboli del mondo moderno, laMetafisica rappresenta una realt dove ogni cosa appare assolutamente immobile, come pietrificata, senza tempo.Giorgio de Chirico, il maggiore esponente della Metafisica, costruisce con grande abilit tecnica immagini di citt,che sembrano disabitate e nelle quali, al posto degli essere viventi, monumentali manichini popolano lo spazio. Sututto sembra che regni una calma assoluta. Anche nelle nature morte, gli elementi sono rappresentati in modoinconsueto: forme del mondo naturale ed oggetti sembrano quasi senza peso, appaiono come pure forme geometriche.

De Chirico vuole esprimere una realt immutabile nel tempo attraverso immagini che fanno pensare alle visionigenerate dai sogni.I principali esponenti della Metafisica sono:De Chirico, Carr, Morandi, Casorati, Sironi, Martini, Marini, Tosi.

SurrealismoIl Surrealismo si sviluppa negli anni Trenta del Novecento. In questo periodo si afferma la psicoanalisi, una teoriache studia l'influenza esercitata sul nostro comportamento dai desideri e dagli impulsi istintivi. Tali desideri edimpulsi, dei quali spesso non siamo consapevoli, si rivelano soprattutto nei sogni. Il Surrealismo ricerca il modo diesprimere nelle immagini il mondo irreale ed a volte angoscioso che caratteristico del sogno. Le opere di pittura e discultura sono composizioni di frammenti di immagini reali, disposti, accostati e combinati senza un ordine dettatodalla logica, dalla ragione; esse creano un mondo nuovo, sconosciuto ai nostri occhi; un mondo fantastico,stravagante, impossibile, una fusione di realt e sogno. Oltre a questi accostamenti assurdi il ricorso alladeformazione e l'esecuzione nitida contribuiscono a creare nelle opere surrealistiche quella tipica atmosferaallucinante, inquietante. I Surrealisti con queste immagini intendono rappresentare non la realt esterna, ma la realt

interiore dell'uomo, quella pi nascosta, che si trova nel pi segreto dell'anima, cio l'inconscio con i suoi desideri, lesue frustrazioni, inquietudini, aspirazioni. Evocando o rivelando questo mondo, l'artista, e quindi l'uomo, si sentetotalmente libero di esprimersi, senza costrizioni imposta dalla societ, dalla tradizione, dalla morale, dalla logica,dalla religione. L'osservatore libero di interpretare, di trovare significati simbolici. In questo senso il Surrealismoriprende e sviluppa la ricerca iniziata dal Simbolismo, che vedeva nell'immagine non la rappresentazione della realt,ma la rivelazione di tutto ci che nell'uomo sfugge al controllo della ragione.I principali esponenti del Surrealismo sono: Ernst,Mir, Arp, Masson, Tanguy, Dal, Magritte, Delvaux.

L'arte dopo la seconda guerra mondialeDopo il secondo conflitto mondiale, nel generale senso di sfiducia verso quella civilt che aveva portato guerra edistruzione, gli artisti non sentono pi il bisogno di trasmettere al futuro ci che producono, non vogliono pi lasciareil segno del proprio operato, non vogliono pi rispecchiare la societ del loro tempo, perch troppo grandi sono statele atrocit che ha prodotto. Si determina allora fra gli artisti quasi una febbrile volont di cambiare, di sperimentare,

di ricercare vie sempre nuove di espressione, di porre in discussione o di rifiutare tutto ci che appare consolidato edaccettato dalla massa. Si verifica allora una totale rottura dei percorsi tradizionali dell'espressione artistica e si apre lavia ad una pluralit di ricerche, spesso anche isolate o del tutto personali che, a differenza del passato, non sono veri epropri movimenti legati fra loro e preparatori l'uno dell'altro, ma linee di ricerca variamente orientate e conviventi

http://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/kandinskij_vasilij.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/klee_paul.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/klee_paul.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/klee_paul.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/mondrian_piet.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/mondrian_piet.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/van_doesburg_theo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/van_doesburg_theo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/van_doesburg_theo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/mondrian_pier.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/mondrian_pier.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/de_chirico_giorgio.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/carra_carlo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/morandi_giorgio.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/morandi_giorgio.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/morandi_giorgio.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/novecento.htm#Futurismohttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/novecento.htm#Futurismohttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/de_chirico_giorgio.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/de_chirico_giorgio.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/de_chirico_giorgio.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/de_chirico_giorgio.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/carra_carlo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/morandi_giorgio.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/morandi_giorgio.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/finesettecento_ottocento.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/miro_joan.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/miro_joan.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/miro_joan.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/kandinskij_vasilij.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/klee_paul.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/mondrian_piet.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/van_doesburg_theo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/mondrian_pier.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/de_chirico_giorgio.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/carra_carlo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/morandi_giorgio.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/novecento.htm#Futurismohttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/de_chirico_giorgio.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/de_chirico_giorgio.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/de_chirico_giorgio.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/carra_carlo.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/morandi_giorgio.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/finesettecento_ottocento.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/miro_joan.htm -

8/8/2019 Arte Nel Novecento

5/6

nello stesso momento. In un panorama cos vasto e mutevole, le tendenze pi significative, capaci di determinare viavia nuove posizioni culturali, sono state: l'Informale, la Op-art, la Pop-art, il Concettuale, e la reazione ad essodefinita Postmoderno, con la Transavanguardia. All'interno di ogni tendenza si sono sviluppate ulteriori ricerche edapprofondimenti, tra loro anche abbastanza differenti e piuttosto libere rispetto alla linea iniziale.InformaleAgli inizi degli anni Cinquanta del Novecento in Europa, in America ed anche in Giappone si afferma una tendenza

artistica definita Informale, che mette in evidenza un caratteristico atteggiamento di profonda sfiducia nei valoritradizionali della razionalit e della conoscenza. Gli elementi tradizionali di espressione - linee, colori, figure -perdono significato. Il rifiuto della ragione porta al rifiuto della forma, comunque essa sia, figurativa e non figurativa,e l'atto creativo coincide con l'agire. L'Informale per il rifiuto dell'immagine ottenuta attraverso regole consolidate eper la ricerca di immediatezza e istintivit espressiva, si riallaccia all'Impressionismo tanto da essere definito ancheImpressionismo astratto; per il rifiuto della tradizione culturale, si riallaccia al Dadaismo; per l'esaltazionedell'inconscio, al Surrealismo; per la violenza dell'immagine, all'Espressionismo. Le opere si differenzianonotevolmente le une dalle altre a seconda della personalit dei singoli artisti e dei procedimenti esecutivi adottati.Abbiamo infatti:- lapittura d'azione, in cui il colore steso con gesto istintivo, quasi violento;- la pittura segnica, fatta di motivi e segni che si richiamano a caratteri di scritture inventate;- lapittura materica, eseguita con particolari impasti o accostamenti di materiali eterogenei.Tali manifestazioni, varie e complesse, sono espressioni di particolari stati d'animo dell'uomo in un mondo che stato

sconvolto dalla guerra e che incerto sul futuro. Sembra che l'uomo attraverso l'artista, non ponendo pi fiducia nellaragione, si affidi all'istinto e al caso.I principali esponenti dell'Informale sono: Fautrier, Dubuffet, Tapies, Burri, che indagano sull'espressivit dellamateria; Wols, Hartung, Michaux, Mathieu, Soulages, Vedova, Afro, Birolli,Capogrossie Scanavino che indagano ilvalore dei segni visivi come tali, senza associare al segno alcun significato descrittivo.

Action PaintingNella linea di ricerca dell'Informale si manifesta negli Stati Uniti, intorno agli anni Cinquanta del secolo passato, unatendenza definita Action Painting (pittura d'azione). E' una tendenza particolare della scuola di New York, cheattribuiscono al gesto del dipingere, all'azione in quanto tale, il ruolo determinante nell'esperienza dell'artista. Anchegli artisti dell'Action Painting, come gi quelli dell'Informale, si esprimono attraverso modi differenziati: JacksonPollock predilige la tecnica del dripping(sgocciolamento del colore); Willem De Kooning accosta colori violenti allamaniera espressionista: la sua pittura chiamata proprio espressionismo astratto; Franz Kline utilizza grandi segni

neri su fondo unicamente ed ossessivamente bianco. Le successive manifestazioni artistiche americane (New Dada ePop-art) hanno le loro radici nell'Action Painting.I principali esponenti dell'Action Painting sono: Pollock, De Kooning, Kline, Tobey.

Op-artL'Op-art si manifesta inizialmente verso la fine degli anni Cinquanta del Novecento ed il suo nome nasce dallacontrazione dell'espressione Optical art. La tendenza caratterizzata dal desiderio di approfondire e riutilizzare lericerche visuali gi condotte nell'ambito del Bauhaus, del Futurismo e del Dadaismo. Agli artisti della Op-art noninteressano pi un bel paesaggio o la figura umana, ma gli infiniti stimoli prodotti dalla realt contemporanea con ilsuo dinamismo, le sue continue trasformazioni, con la sua tecnologia sempre pi sofisticata, con il suo spettacolovisivo e sonoro. E quindi inventano forme con un procedimento quasi scientifico: si servono delle tecniche industrialiper ricreare effetti di movimento ed effetti ottici. Tali effetti sono ottenuti per mezzo sia di congegni meccanici,luminosi, elettromagnetici, sia di accostamenti di colori netti a linee, punti, forme geometriche che destanonell'osservatore reazioni ottiche e psicologiche, sensazioni particolari, soggettive. L'osservatore pertanto viene

stimolato a completare l'opera con il suo personale intervento.In America la Op-art fu proposta ufficialmente a New York nel 1965, nella grande mostra di arte astratta percettiva,nella quale si evidenzi la personalit di Poons; in Europa tali ricerche iniziate da Vasarely, furono seguite da: Soto,Agam, Munari, Gerstner e Bury.

Pop-artAll'arte informale segue la Pop-art (abbreviazione diPopular art), un movimento artistico che, nato in Inghilterra, sisviluppa soprattutto negli Stati Uniti. detta popolare nel senso che l'interesse dell'artista rivolto alla vitaquotidiana dell'uomo contemporaneo o, meglio, a quel mondo artificiale che ha mutato l'ambiente in cui l'uomo ora sitrova a vivere: un mondo costituito dagli innumerevoli prodotti industriali d'uso comune e, in particolare, dai mezzi dicomunicazione di massa. Come elemento base dell'opera pop ci sono sempre un'immagine o un oggetto tratti dallavita di tutti i giorni: una bottiglia di Coca Cola, un personaggio ingrandito di un fumetto, i rottami di un'auto... Lecomposizioni di tali immagini o oggetti non possono essere considerate n pittura n scultura, secondo il significatotradizionale dei termini; sono composizioni nuove, diverse le une dalle altre per la variet delle tecniche esecutive:collage, ingrandimento fotografico, fotomontaggio, stampo in gesso, fusione di materiale plastico... detta artepopolare anche per un altro motivo: ama i colori pieni e vivaci, le superfici lucenti, lo smalto e la plastica; nella suaesuberanza ama creare oggetti colorati, ideare forme di grandi dimensioni. Ogni autore si esprime affrontando in

http://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/capogrossi_giuseppe.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/capogrossi_giuseppe.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/capogrossi_giuseppe.htmhttp://www.artemotore.com/utenti.tripod.it/TRIBENET/capogrossi_giuseppe.htm -

8/8/2019 Arte Nel Novecento

6/6

modo ossessivo un unico aspetto della realt: Segal ripete figure umane a grandezza naturale, realizzate in gesso,colte nell'atto di compiere i gesti di ogni giorno, ma inserite in uno spazio irreale, totalmente vuoto. Oldemburgpropone oggetti di uso comune ingigantiti o alterati nei materiali (cibi di gesso). Rosenquist proietta sovrapposteimmagini banali (fetta di melone, sandwich) fino a farle diventare inquietanti e minacciose. Lichtenstein si esprimeattraverso un riuso delle immagini dei fumetti. Warhol riproduce con fastidiosa ripetitivit lo stesso soggetto, dallabottiglia di Coca-cola alla Gioconda di Leonardo, fino ad annullarne il significato originario.

I principali esponenti della Pop-art sono: Dine, Oldemburg, Segal, Rosenquist, Lichtenstein, Warhol, Johns,Rauschenberg, Wesselman.

Arte ConcettualeAlla fine degli anni Settanta, in ambito internazionale, si evidenzia una nuova linea di tendenza che considera laproduzione artistica come progetto astratto, teorico, solo formulato dal pensiero, completamente svincolato dallarealizzazione concreta e in aperta opposizione alla produzione artistica tradizionale. Tale tendenza, che afferma ilvalore primario della progettazione mentale, rispetto all'opera realizzata, prende il nome di Arte Concettuale. Essarifiuta la realizzazione concreta perch ogni dipinto, ogni scultura rischiano, nella nostra societ, di diventare unamerce venduta a caro prezzo, considerata sul mercato un bene-rifugio che non si svaluta e succube dei meccanismitipici della societ dei consumi. L'arte quindi intesa come idea, come conoscenza ed espressione attraverso ilpensiero non come opera concreta. L'impostazione di pensiero del Concettuale ha influenzato, anche se con esitimolto diversificati, larga parte della ricerca artistica seguente. Sono nate cos:- l'Arte povera, come totale rifiuto del bel materiale, della composizione struttura secondo precise regole, chiaro

atteggiamento di ribellione verso l'arte intesa in senso tradizionale. Non si presentano pi opere, ma informazioni,progetti, operazioni sulla realt, insomma proposte aperte, modi di essere nel mondo, piuttosto che risultati definitivi;- la Body art: l'opera costituita dal corpo umano esposto in carne ed ossa e l'intervento dell'artista sul corpostesso, anche con azioni violente; tali esibizioni vengono riprese in diretta da una televisione a circuito chiuso.L'artista si avvale abilmente del proprio corpo con azioni pubbliche, dove qualunque movimento assume particolaresignificato. Gli artisti della Body art talvolta vengono anche definiti comportamentisti. Certe loro manifestazionisconfinano in vere e proprie forme di teatro-performance;- la Land art: propone interventi non sulla natura, come gi avvenuto in passato, ma nella natura, non con scopiornamentali, ma per prendere coscienza dell'ordine naturale degli elementi, che l'uomo moderno ha completamentesconvolto. La societ tecnologica ha alterato il rapporto uomo-natura ed l'artista, pi di ogni altro, che ne vive ilprofondo disagio, che ne avverte lo sconfinato pericolo.L'Arte povera, la Body art, la Land art, si pongono indubbiamente come provocazione al meccanismo diaccaparramento da parte dei grandi collezionisti di opere d'arte che spesso, pi per snobismo che per reale desiderio econoscenza, acquistano opere, che considerano soprattutto come valida forma di investimento.Il gruppo promotore dell'Arte Concettuale quello inglese dell'Arte Language, e soprattutto l'artista Kosuth. Altriartisti di questa tendenza e delle sue derivazioni sono: Burgin, Prini, Kawara, Venet, Ramsden, Merz, Zorio,Pistoletto, Beuys, Isgr, Christo, Dibbets, Oppenheim, Gina Pane, Smithson.

PostmodernoIl Postmoderno nasce alla fine degli anni Settanta ed una vasta corrente di pensiero che investe molte espressionid'arte (riguarda in modo particolare l'architettura e il disegno industriale, ma si rivolge alla pittura, alla scultura, allaletteratura ed alla poesia). Il movimento si oppone alla sperimentazione spinta all'eccesso, che caratterizza alcuneavanguardie: gli artisti postmoderni sentono il bisogno di tornare alla normalit delle tecniche, dei mezzi espressividel linguaggio visuale con i suoi elementi fondamentali. Il Postmoderno pertanto rifiuta il rigore e la purezza di formeche caratterizzavano l'architettura dei grandi maestri moderni (Le Corbusier, Gropius), riproponendo un decisoritorno alla decorazione e alla ricerca di forme pi libere.

TransavanguardiaA partire dalla fine degli anni Settanta, si diffonde in Europa e negli Stati Uniti una nuova tendenza, definitaTransavanguardia. Tale tendenza nasce come reazione al movimento Concettuale e si riferisce in modo particolarealla pittura, ma rientra nel pi vasto movimento culturale del Postmoderno. Gli artisti della Transavanguardiacostruiscono generalmente immagini figurative, ma non si propongono di descrivere la realt. Le loro opere sonocaratterizzate anche da vaste zone di colore monocromo, da macchie e da sgocciolamenti di colore e da figurecapovolte o galleggianti nello spazio del dipinto. Nella Transavanguardia quindi, vengono riutilizzati i materiali egli strumenti tradizionali (pennelli, tele, colori), pur senza rifiutare le tecniche espressive delle esperienze pi recenti.Gli artisti della Transavanguardia vogliono una pittura non pi mortificata da incombenze ideologiche e daarrovellamenti intellettuali, riscoprendo il piacere di esprimersi liberamente, senza porsi il problema di trasmetteresignificati al di fuori della pittura stessa.Gli artisti italiani pi significati che aderiscono alla Transavanguardia sono: Chia, Cucchi, Clemente, N. De Maria,Paladino.