Voce edilizia scolastica by giuseppe campagnoli

-

Upload

atelier-architetturaescuola-campagnoli -

Category

Education

-

view

180 -

download

1

Transcript of Voce edilizia scolastica by giuseppe campagnoli

1

Collana “Voci della scuola” Tecnodid 2010 Voce “edilizia scolastica” Autore: Giuseppe Campagnoli Architettura o edilizia? Si usa correntemente il termine edilizia anche quando si tratti di edifici per la scuola. L’edilizia scolastica è stata sovente una risposta tecnica ad un bisogno di “collocare” in qualche modo il servizio dell’istruzione nella città o meglio,da un po’ di tempo, ai margini della città. Per edilizia scolastica si suole intendere pure tutto l’insieme di tipologie strutturali e di norme urbanistiche, tecniche, di sicurezza, amministrative e, raramente, pedagogiche che dovrebbero informare la progettazione, la costruzione, la gestione e la fruizione di spazi scolastici da parte di diversi attori: lo Stato, le amministrazioni locali, i tecnici progettisti, le istituzioni scolastiche autonome rappresentate dal dirigente scolastico, il personale della scuola,gli studenti e le famiglie. L’architettura della scuola invece propone risposte integrate tra pedagogia, urbanistica e composizione architettonica per la progettazione di spazi per l’insegnamento, l’apprendimento,la ricerca. Si spera solo che, per essere veramente utile ed autonoma, l’edilizia scolastica si identifichi con l’ architettura. Il termine edilizia infatti,come per la residenza rimanda spesso alle brutte costruzioni,private o pubbliche che siano. Giovanni Papini in tempi in cui l’architettura e lo stile c’erano ancora, accomunava in queste righe la desolazione degli edifici pubblici collettivi: “Diffidiamo de’ casamenti di grande superficie, dove molti uomini si rinchiudono o vengon rinchiusi. Prigioni, chiese ,ospedali, parlamenti, caserme, manicomi, scuole, ministeri, conventi. Codeste pubbliche architetture son di malaugurio; segni irrecusabili di malattie generali” Il luogo comune delle costruzioni di degenza si perpetua nei comportamenti, negli spazi, negli arredi! Letti, banchi e cattedre, corsie e corridoi, sale d’attesa, uffici e sportelli, ambulatori e deambulatori! I ritmi scanditi dalle aule e dalle camerate, dai corridoi e dai gabinetti ! Di fronte a molti edifici scolastici,mutatis mutandis ci troviamo a fare la medesima riflessione anche oggi. La progettazione di una scuola dovrebbe fornire una risposta formale e di mediazione tra ciò che chiede la città, l’ambiente, l’educazione, l’istruzione, in una idea di scuola che superi il contingente, che sia autonoma e attraversi la società e le sue istanze e possa diventare anche oggetto d’arte come, nella storia, una chiesa, un castello,un’abbazia, un palazzo municipale Una storia breve A parte le pianificazioni d’emergenza, celebrative e propagandistiche dei tempi dell’unificazione italiana e del fascismo ,sono pochi i momenti in cui si è affrontata la questione delle scuole (parafrasando la famosa “ questione delle abitazioni”!) in modo organico, urbanisticamente e architettonicamente rilevante,funzionalmente ineccepibile e stilisticamente significativo. Come accadde anche in tutta Europa,in forme non molto diverse, agli esordi della rivoluzione industriale e a causa della emancipazione dei territori agricoli attraverso le bonifiche e la modernizzazione,la prima massiccia esigenza fu quella di distribuire le scuole nel territorio italiano, soprattutto quello rurale ,visto che nei centri urbani c’erano già stati parziali interventi conseguenti all’impianto dell’istruzione pubblica dovuto alla legge Casati (regio decreto legislativo 13 novembre 1859, n. 3725 del Regno di Sardegna) La diffusione della scolarizzazione si scontrava con la situazione edilizia: si pensi che intorno al

2

1870 c’erano circa 1200 comuni con locali adatti ad ospitare una scuola e quasi 7000 comuni con locali non idonei.Si doveva intervenire presto e diffusamente. Alcuni documenti raccolgono descrizioni e illustrazioni di molte opere pubbliche realizzate nel periodo successivo al 1920 comprese le scuole mentre si puo’ trovare una eccellente manualistica otto-novecentesca con istruzioni e grafici su come e dove dovessero essere progettati questi edifici che ancora erano considerati monumentali. La storia successiva degli edifici per la scuola pubblica non è una vera storia di architettura ma, prevalentemente, una storia di norme e di burocrazia, di riforme e contro riforme, di censimenti e ricognizioni finalizzati ai più disparati scopi che hanno caratterizzato l’estrema lentezza nell’evoluzione degli spazi scolastici ed il panorama di degrado attuale. Negli anni sessanta e settanta entra l’uso della prefabbricazione per accelerare i tempi di costruzione e limitare i costi, compromettendo, forse involontariamente, il valore stilistico di una tipologia architettonica fino ad allora identificabile per forma e qualità stilistica. Negli ultimi decenni le mode nell’architettura hanno investito anche la progettazione e la costruzione delle scuole che abbandonano lo stile riconoscibile fino agli anni ‘40 e ‘50 mantenendo inalterata fino ad oggi la sola tipologia rigida delle aule e dei corridoi, degli spazi fissi e funzionalmente determinati seppure ,a volte,mascherati di modernità e di flessibilità. Se fino ai primi del novecento la scuola era il riflesso di un’idea dell’educazione e dell’istruzione, coerente nell’architettura,nello stile e nella collocazione urbana, successivamente,come anche in altri edifici pubblici, non c’è stata una trasformazione per adattarsi all’evoluzione dei contenuti ma neppure i nuovi edifici hanno mostrato un’idea di spazio adeguata alle innovazioni nel modo di fare scuola. La pedagogia, le teorie fondate sulla psicologia,sulla sociologia e le metodologie didattiche,spesso di importazione, hanno permeato il mondo della scuola mentre gli edifici si sono caratterizzati a volte per indifferenza, per esperimenti di innovazione isolati, molto più spesso per l’arte di arrangiarsi di chi dirigeva le scuole “riadattate” e delle amministrazioni locali competenti per legge ma incapaci di scelte urbanistiche e progettuali di qualità o per l’incompetenza di troppo eclettici progettisti .Ci sono comunque alcune eccezioni che costituiscono buone pratiche. Le scuole Montessori progettate e gestite seguendone il noto metodo pedagogico costituiscono un esempio che ha travalicato, certamente con maggior fortuna, i confini italiani. Se negli edifici italiani infatti si tratta di adattamenti di spazi preesistenti, in varie situazioni in Europa sono state progettate ed edificate scuole montessoriane ad hoc come quella emblematica progettata dall’architetto Herman Hertzberger studente presso scuole montessori dall’infanzia al liceo,costruita a Delft in Olanda nel 1966 e completata con ampliamenti ed integrazioni nel 1981. Queste scuole sembrano essere le poche in cui forma e funzione sono indistinte, meritano il termine di “architettura” e sono citate da ricercatori, riviste autorevoli di architettura e di scuola e configurano la traduzione ideale di un modo di fare scuola in spazi architettonici. Alcune scuole dell’infanzia ed elementari in alcune regioni d’Italia costituiscono altre eccezioni, così come qualche istituto secondario che ha goduto della rara sintesi tra amministratori d’avanguardia e progettisti competenti. Una svolta nella storia degli insediamenti per la cultura e l’istruzione,dopo quella tecnologica della prefabbricazione, si ha dagli anni ‘70 con la moda di importazione anglosassone dei “campus scolastici” che, se nei paesi d’origine hanno funzionato ed ancora funzionano (con la residenza per studenti e docenti,servizi culturali,legame con il quartiere e la città) in Italia si caratterizzano solo per assecondare le espansioni nelle periferie, espellere man mano gli edifici scolastici dai centri storici senza creare al contempo significati e contesti di qualità ma sostanzialmente ghettizzando ed emarginando intere parti di città insieme alle scuole. Questa tipologia di aggregazione dei servizi scolastici è stata sostanzialmente un fallimento che si sta reiterando nelle pianificazioni urbanistiche attuali e si ritrova in molti bandi di concorso per la progettazione di scuole in Italia. Sono dunque sporadici gli esempi di vera ricerca e le sperimentazioni di valore in campo di edilizia scolastica e sono rari anche gli ambiti di dibattito sul problema.

3

La meritoria ma poco frequentata sezione sull’edilizia scolastica dell’Ansas di Firenze (ex BDP ed ex INDIRE) raccoglie esempi da considerare buone pratiche, mentre pone l’accento sulla necessità di ricerca e di dibattito sul problema degli spazi per l’apprendimento e l’insegnamento e offre un archivio bibliografico certamente utile sull’argomento oltre a spazi per contributi e proposte. Le scuole altrove A livello Europeo ed Internazionale la situazione dell’edilizia scolastica appare migliore ma non troppo: non si evidenzia un’attenzione normativa globale e il problema viene sostanzialmente lasciato in mano agli Stati che generalmente delegano la materia alle amministrazioni locali, salvo contribuire qualche volta con finanziamenti integrativi o piani di investimenti straordinari, soprattutto nelle emergenze.I termini di paragone con il nostro paese, escludendo le situazioni particolari dei paesi del Nord Europa (privilegiati soprattutto per le situazioni demografiche ed il particolare welfare state) e quelli di recente ingresso (rimasti sostanzialmente agli anni ’50) possono essere le nazioni dell’Europa continentale e mediterranea come la Gran Bretagna,la Francia, la Germania, la Spagna. In gran parte di queste nazioni,la progettazione e il finanziamento è spesso competenza di enti locali che seguono una normativa-guida nazionale, sorretta da ricorrenti Programmi di investimenti dei governi nazionali diversamente caratterizzati e da un dibattito più vivace che nel nostro paese. Si puo’ citare a titolo di esempio il Programma “Building Schools for the future” del Governo inglese avviato nel 2007 con un investimento triennale di 1,9 miliardi di sterline (pari a quasi tre miliardi di euro) per 675 progetti di cui solo 10 di recupero,17 di adeguamento alle ICT e il resto tutte nuove costruzioni in corso di realizzazione anche con il concorso degli enti locali. Sull’attuazione del piano è stato stilato un rapporto nel Febbraio 2010. In molti programmi europei si lamenta comunque la carenza di partecipazione delle amministrazioni,delle comunità scolastiche e locali e delle famiglie nel processo di progettazione delle scuole. Una ricognizione dei bandi di concorsi di idee o d’appalto europei o internazionali per la progettazione di scuole fornisce,meglio di qualsiasi altro dato,informazioni sulle prospettive , evidenziando la crescente attenzione per le innovazioni negli spazi, per le nuove tecnologie e, soprattutto, per l’ecosostenibilità. A livello internazionale ed Europeo,da qualche anno, organismi pubblici e privati si stanno occupando degli spazi della scuola in varie forme e ne hanno percepito l’importanza strategica, specialmente nel terzo mondo e nei paesi in via di sviluppo. L’Unesco (Organismo dell’O.N.U. dedicato alla Cultura ed all’Educazione) si sta impegnando nel campo della ricerca, della pianificazione, della progettazione, della costruzione e della gestione degli edifici scolastici e dei loro arredi ed allestimenti per tutti i gradi dell’istruzione così come l’ Ocse (Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo sviluppo) con il suo organismo CELE (Centro per la ricerca sull’efficacia degli ambienti pedagogici) invita i governi, le amministrazioni,i progettisti a dedicarsi alla ricerca ed alla introduzione di innovazioni nel campo della progettazione delle scuole. L’inchiesta del CELE presso i paesi membri dell’OCSE ha evidenziato una certa uniformità tra i paesi membri nell’utilizzazione di programmi di settore nell’architettura pubblica. Un punto in comune tra i paesi aderenti,nel progettare e costruire spazi scolastici è che la priorità resta sempre quella economica e non quella educativa dove comunque viene vengono implementati l’innovazione, la sicurezza, le performances ambientali ed energetiche. Una conferenza internazionale sull’”ambiente di apprendimento del domani” è stata organizzata nell’Aprile del 2006 in Finlandia, il paese ai primi posti nelle classifiche PISA per risultati scolastici,che ha mostrato ed illustrato anche le sue buone pratiche nel campo dell’architettura scolastica come la scuola dell’infanzia ecologica,flessibile e polifunzionale Hosmarinpuisto, la scuola primaria di Arabianranta e quella secondaria di Jarvenpaa.

4

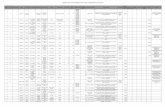

Un grande concorso internazionale intitolato: “Open Architecture Challenge: Classroom”, promosso da Open Architecture Network (una comunità open source dedicata all’architettura innovativa e sostenibile per contribuire alla lotta alle povertà ed alle sperequazioni tra le condizioni di vita nel mondo) nel 2009 ha prodotto risultati interessanti e ci propone un archivio di idee e progetti provenienti da tutto il mondo segnalando qual è l’attuale tendenza nella progettazione di spazi per la scuola. La saggistica e la ricerca internazionale sono in movimento spesso sorreggendo le mode prorompenti e non sempre ben fondate della nuove tecnologie e della bioarchitettura. Lo stato dell’arte in Italia nei numeri Un quadro veramente preoccupante emerge dalla interpolazione di una serie di dati ufficiali-da considerare statici,visti i pochissimi interventi- sulla situazione degli edifici scolastici recenti di fonte ministeriale e sindacale. Gli edifici utilizzati come scuole ( compresi quelli progettati ad hoc) sono circa 42.000, a fronte di circa 11.000 sedi scolastiche, per circa 8.000.000 di studenti. Utilizzando gli standard di sicurezza dovrebbero essere fruite almeno 320.000 aule. Gran parte delle scuole (il 48,97%) sono state costruite prima del 1965; mentre solo il 5,11% dal 1993 ad oggi. La destinazione d’uso originaria delle scuole era un’altra: 4536 edifici erano abitazioni: in genere strutture in affitto adibite impropriamente ad uso scolastico, piene di amianto, di altri materiali tossici e prive di qualsiasi requisito per un edificio pubblico destinato all’istruzione. Secondo le medesime fonti ministeriali: r 23.557 edifici (il 57%) non hanno il certificato di agibilità statica (Sardegna 84,47%, Calabria 76,51%, Umbria 76,27%, 68,99% Lazio,68,67% Liguria, 66,32% Abruzzo); r 23.702 edifici (il 57,35%) degli edifici scolastici sono privi del certificato di agibilità sanitaria (Sardegna 81,55%, Umbria 74,58%,Calabria 74,43%, Lazio 74,35%, Puglia 65,49%); r 14.919 edifici (il 36,10%) non hanno gli impianti elettrici a norma (Molise 56,98%,Sardegna 56,80%, Abruzz o, 46,05%, Lazio 45,45%, Calabria 43,87%); r 29.066 edifici (il 70,33%) presentano barriere architettoniche (Molise 80,23%, Basilicata 78,40%, Calabria 77,13%, Umbria 75,14%, Sardegna 75,24%) ; In tutta Italia 13.688 edifici (il 33,12%) hanno bisogno urgente di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le ubicazioni delle scuole presentano una impressionante compresenza di pericoli (rischio sismico, idrogeologico, vulcanico,elettromagnetico) : • 13.932 edifici scolastici (33,71%) sono a rischio sismico; • 6.497 edifici scolastici (15,72%) prossimi alle antenne emittenti radio televisive; • 5.331 edifici scolastici (12,90%) vicine ad aree di industrie pesanti; • 2.500 edifici scolastici (6,05%) vicino ad elettrodotti ad alta tensione e bassa tensione; • 1.773 edifici scolastici (4,29%) sono nel mezzo di aree ad alto inquinamento acustico; • 756 edifici scolastici (1,83%) confinano con strutture militari; • 500 edifici scolastici (1,21%) sono accanto o ad aeroporti. Questo panorama, che non induce a perseverare in interventi di riparazione o riadattamento inutili quanto effimeri e forse più costosi rispetto ad una pianificazione ex novo, segnala la necessità di un censimento serio e finalizzato alla costruzione di una banca dati dinamica del patrimonio immobiliare scolastico, di una innovazione normativa radicale e di una pianificazione straordinaria in un assetto federalista della organizzazione della scuola. La ripresa del censimento anagrafico avviato a partire dal 2006 dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con le Regioni, dieci anni dopo le indicazioni della Legge 23/96 è in fase di

5

attuazione con qualche difficoltà di coordinamento ed affianca analoghe iniziative doppione di regioni,province,comuni, attivate nel tempo senza dialogo le une con le altre. Le norme, la politica, la pedagogia L’edilizia scolastica in Italia è raccontata da leggi e regolamenti che ne hanno improntato, in parte, la fisionomia. La norme fondamentali dell’attuale modo, spesso solo tecnico ed economico,di progettare e costruire scuole sono ancora quelle degli anni ’70, in particolare il Decreto del 18/12/ 1975 n°18 che, per la prima volta, ha fissato i parametri dimensionali e le regole per la localizzazione e la progettazione “tecnica” delle scuole di ogni ordine e grado con qualche implicita impronta pedagogica e molte rigidezze. Per ogni tipologia scolastica vi sono descritti i parametri urbanistici, dimensionali e di comfort da rispettare e vi sono indicazioni e suggerimenti utili alla progettazione: un manuale tecnico vero e proprio contenuto in una norma che non sempre è tuttora pienamente attuata anche se,in parte,superata. I progettisti si attengono ancora a quelle indicazioni per avviare la loro attività di progettazione, passando poi per tutta la teoria di norme successive, soprattutto specialistiche e riguardanti in particolare, la sicurezza, il contenimento energetico, il confort ambientale,il superamento delle barriere architettoniche. Gli interventi normativi strategici sono stati rarissimi e di solito non sono stati seguiti dai provvedimenti indicati nei tempi previsti. Ulteriore Legge che poteva essere una “cornice” dentro la quale aggiornare le indicazioni tecniche del Decreto del 1975 e fornire indicazioni rigorose sulle competenze è stata la Legge n° 23 del 1996 la cosiddetta Legge Masini , che nonostante i suoi difetti ( come la conservazione della divisione di competenze tra enti locali e la mancanza di direttive pianificatore e progettuali) costituiva l’avvio di una ricognizione seria e di una programmazione degli interventi nel territorio prefigurando una nuova normativa progettuale e tecnica nazionale fondata sulla capacità di adattamento degli edifici alle innovazioni pedagogiche e didattiche e sulla partecipazione reale ma non demagogica del mondo della scuola nelle fasi della progettazione. Tutte le disposizioni successive hanno riguardato adeguamenti alle Direttive europee sulla sicurezza ed al contenimento energetico e la determinazione di allocazione di esigue risorse economiche in genere legate a queste norme ed ai tentativi di superamento di situazioni di emergenza. La pedagogia e le innovazioni didattiche e tecnologiche in campo educativo sono state scarsamente protagoniste nelle azioni dei vari governi nel campo dell’edilizia scolastica mentre hanno ispirato la ricerca e il dibattito (anch’essi per la verità scarsi) sul valore degli spazi dell’apprendere e sulla loro incidenza sulla qualità del servizio scolastico. La politica, le risorse e gli investimenti La costruzione di scuole o la loro trasformazione seguono troppo spesso le sole esigenze di crescita demografica o di adeguamento alle norme sulla sicurezza. Dopo ogni azione di ricognizione ministeriale sullo stato del patrimonio edilizio scolastico (censimenti o le anagrafi si sono susseguite dagli anni ’90 in poi) non è mai seguito un adeguato intervento di investimenti per la progettazione o la riqualificazione architettonica. Si sono messe in campo sporadiche azioni palliative e di tamponamento soprattutto delle emergenze tecnologiche e, purtroppo, dopo qualche fatto di cronaca drammatico che ha coinvolto le scuole in ordine a problemi di sicurezza. Non vi sono stati investimenti “a tutto campo” coordinati tra tutti gli enti in qualche modo competenti. La Legge N° 23/96 determinò un riassetto delle competenze affidando alle amministrazioni regionali la pianificazione degli interventi attraverso la elaborazione di piani

6

triennali in cui individuare gli interventi identificando e ripartendo le risorse tra gli altri enti competenti (comuni per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e province per le secondarie di secondo grado) e lo Stato che interviene a livello perequativo.Ma le azioni sono risultate scoordinate (anche per la parcellizzazione delle competenze nel territorio) insufficienti e sempre più spesso determinate dall’emergenza. Secondo una attendibile analisi, se un edificio scolastico nuovo di 12 aule, caratteristiche tipologiche standard,progettato con criteri di economia e biocompatibilità, puo’ costare poco più di 3.000.000 di Euro, considerato che si può ragionevolmente ritenere irrecuperabile buona parte del patrimonio edilizio disponibile perchè fatiscente, non adeguabile, tipologicamente inadatto, collocato in zone a rischio o in locazione da privati, si puo’ ragionevolmente stimare, in base alla popolazione scolastica globale ed agli standards di affollamento, un fabbisogno di almeno 150.000 aule per un costo di poco meno di 37 milardi di Euro. Attraverso il coordinamento dei piani triennali regionali in una pianificazione nazionale straordinaria e il concorso di tutte le istituzioni, si potrebbero raggiungere investimenti pari agli altri paesi europei e,in poco più di un decennio, iniziare a rinnovare quasi tutto il patrimonio architettonico scolastico tra nuove costruzioni, adeguamenti, ampliamenti e ristrutturazioni. Solo nell’ultimo piano nazionale (dal CIPE),viste le emergenze relative alla sicurezza, il sisma in Abruzzo e i ricorrenti fatti di cronaca d’emergenza, l’investimento, che di norma non superava i 500 milioni di euro in un triennio si potrà arrivare a quasi un miliardo di Euro per il triennio 2007-2010. Si consideri che la stessa Protezione Civile ha stimato un fabbisogno di 13 miliardi di Euro per la sola messa a norma di tutte le scuole. Le prospettive: un’idea di scuola, una idea di architettura,la sostenibilità e le nuove tecnologie Un’idea di scuola e di società che si evolvono continuamente richiede una idea di architettura autonoma, capace di adeguarsi alle trasformazioni pedagogiche e nomative utilizzando la flessibilità, uno stile durevole, le potenzialità delle nuove tecnologie costruttive insieme al significato del recupero di materiali e forme tradizionali, l’integrazione con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per estendere gli spazi al di là dei loro confini. La scuola come palestra della ricerca in campo di sostenibilità ed ecologia, di sicurezza ed innovazione didattica, di promozione della cultura in contatto con l’intorno sociale in cui insiste e con l’intera città che la ospita è la scommessa per il futuro. Si deve auspicare che la politica e l’amministrazione,insieme alle categorie dei progettisti e dei costruttori ed alla comunità scolastica riescano a condividere una pianificazione nazionale di ampio respiro che possa dettare linee guida improntate a principi urbanistici,architettonici e pedagogici, con il dovuto grado di flessibilità e di adattabilità ai contesti storici e territoriali ed alle trasformazioni ed innovazioni educative e didattiche. Si dovrebbe giungere a delegare ad un unico ente locale (il comune o l’unione di più municipalità) la realizzazione di tutti gli edifici per le scuole di ogni ordine e grado, superando così anche conflitti di competenze e sperequazioni tra tipologie di scuole e di territori. Sarebbe altresì utile che a pianificare le reti dei servizi scolastici e a progettare le scuole fosse individuato, a livello normativo, un team obbligatorio pluridisciplinare di figure professionali che comprendano, insieme al tradizionale gruppo dell’ingegnere dell’architetto e del geologo, anche l’urbanista, l’esperto di pedagogia e didattica, il dirigente scolastico e il direttore amministrativo,lo specialista di architettura sostenibile e contenimento energetico,l’esperto di tecnologie della comunicazione e dell’informazione. Come dire,con il proverbio che il risultato è garantito sotto il profilo economico,funzionale ed architettonico nella metodologia del “cento misure e un solo taglio”!

7

Glossario minimo Anagrafe dell’edilizia scolastica Attività istituzionale del Ministero dell’Istruzione in collaborazione con gli Enti oocali e le istituzioni scolastiche autonome, per il censimento e la costituzione di una banca dati da aggiornare in tempo reale del patrimonio edilizio destinato alle scuole Pianificazione territoriale Scelta di politica urbanistica per la collocazione nella città e nel territorio dei delle aree residenziali,produttive,delle infrastrutture e dei servizi pubblici come quello scolastico che si concretizza attraverso strumenti quali piani regolatori,norme tecniche e piani di attuazione. Standard urbanistico Parametro dimensionale e formale minimo per garantire sicurezza e confort abitativo e le condizioni ottimali d’uso per la funzione prevista dalla zona urbanistica o dal manufatto architettonico. Tipologia edilizia Insieme di elementi architettonici che caratterizzano la forma e la funzione di un edificio e ne determinano l’identità architettonica e d’uso.Nel caso delle scuole è l’insieme delle aule,del tessuto connettivo(corridoi,atri) e dei servizi (bagni,uffici,volumi tecnici,biblioteche ,laboratori, palestre,mense) che aggregandosi in modalità e forme diverse (in linea,a corte,a pianta centrale,a moduli) determina i differenti “tipi” edilizi scolastici. Aula Unità spaziale funzionale all’insegnamento attrezzata con arredi e sussidi adeguati ad ospitare una classe.La sua fisionomia teorica si è evoluta nel tempo per una concezione sempre più polifunzionale in una accezione spaziale non più chiusa e definita geometricamente ma “aperta” e “flessibile” e,negli ultimi anni, anche tecnologicamente avanzata. Questa concezione avanzata dello spazio per l’apprendimento e l’educazione, non corrisponde alla realtà del patrimonio scolastico italiano. Classe (o sezione) Unità convenzionale di un gruppo (tradizionale e normativamente assodato) di apprendimento che coincide ancora con il parametro di dimensionamento architettonico di un edificio scolastico ( scuola materna a tre sezioni,scuola media di 12 classi..) Siti utili http://www.indire.it/aesse/ Sezione dell’ANSAS (Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica) Dedicata all’edilizia scolastica http://www.cisem.it/ Centro per l’Innovazione e la Sperimentazione Educativa Milano http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_35961311_1_1_1_1_1,00.html O.C.S.E. C.E.L.E. “ Centro di ricerca sulll’efficacia degli ambienti d’apprendimento” dell’ Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo http://openarchitecturenetwork.org/competitions/challenge/2009 Open architecture Network U.S.A. Concorso internazionale per la progettazione di un’aula scolastica 2009 http://ec.europa.eu/education

8

Commissione Europea. Sito del Commissario all’Educazione e Formazione http://www.unesco.org/education/educprog/erd/english/ear/text/index.html UNESCO. Programma per la costruzione e l’allestimento di edifici per l’educazione Indicazioni bibliografiche Università “La Sapienza” Roma “Una Nuova Idea di scuola” Riferimenti bibliografici per una ricerca sull’architettura delle scuole Roma 2009 Giuseppe Campagnoli “L’architettura della scuola” Franco Angeli Milano 2007 Alan B. Ford “Sustainable School” Images Publishing,Mulgrave 2007 Casabella Monografia AA.VV. “Scuole del Secondo Novecento” Electa Milano Dicembre 2006 Riccardo Merlo,Falsetti Franchino “L’edilizia scolastica” La Nuova Italia Scientifica,Roma 1994 Fausto Ermanno Leschiutta “Frammenti di scuola2 Edizioni Kappa Roma 1989 Renato Airoldi “Manuale di Edilizia Scolastica” Nuova Italia Scientifica 1982 Pasquale Carbonara “Composizione degli edifici” Sezione 7 “Gli edifici per l’istruzione e la cultura Unione Tipografica Editrice Torinese 1975 Uberto Siola “Tipologia e Architettura della Scuola” Edizioni Scientifiche Italiane Napoli 1966 Aldo Rossi “L’architettura della città” Marsilio Editore Padova 1966 Alberto Sartoris “Luci sulla scuola Moderna” Emo Cavalleri,Como 1940

9

Riferimenti normativi essenziali

• D.M. 4/5/1925: Approvazione delle norme per la compilazione dei progetti di edifici scolastici delle scuole secondarie

• D.P.R. 1/12/1956, n. 1988: Approvazione di nuove norme per la compilazione dei progetti di edifici ad uso delle scuole elementari e materne.

• Circolare 10/2/1966 n. 2345: edilizia scolastica prefabbricata. • Legge 28/7/1967 n. 641: nuove norme per l’edilizia scolastica e universitaria. • D.L. 24/10/1969 n. 701: Norme integrative e modificative della legge 641/67 sull’edilizia

scolastica e universitaria • D.M. 21/3/1970: Norme tecniche relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici

minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di edilizia scolastica.

• Legge 5/8/75 n. 412: Norme sull’edilizia scolastica • D.M. 18/12/1975 n. 18: Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi

compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.

• D.L. 5/9/1988 n. 390:Disposizioni urgenti per l’edilizia scolastica. • Decreto del Ministero dell’Interno 26/8/1992: Norme di prevenzione incendi per l’edilizia

scolastica. • Legge 11/1/1996 n. 23: norme per l’edilizia scolastica • D.P.R. 24/7/1996 n. 503: Abbattimento delle barriere architettoniche. Regolamento recante

norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. • Legge 2/10/1997 n. 340: Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia

scolastica. • Legge 16/6/98 n. 191: Disposizioni in materia di edilizia scolastica. • Decreto Ministero della Pubblica istruzione 29/9/1998 n. 382: Regolamento recante norme

per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel D.L. 626/94 e successive integrazioni.

• Legge 3/8/1999 n. 265 (art. 15), in applicazione del D.L. 626/94: termini per gli interventi di carattere strutturale finalizzati all’adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici all’interno delle “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8/6790 n. 142.

• DM 30.10.03 (Sicurezza e Edilizia Scolastica) • Legge 1/3/2005 n. 26, in applicazione del D.L. 626/94: Conversione in legge con

modificazioni del D.L. 30/12/2004, n. 314 (Adeguamento degli edifici scolastici) • Deliberazione 02/12/2005 n. 157/05 (pubblicata sulla G.U. del 22/05/06 n. 117): I

programmi delle opere strategiche. Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

• D.M. 16 Luglio 2007.Sicurezza nelle scuole.