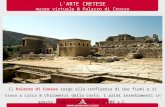

SU ALCUNI MOTIVI DECORATIVI DELLA CERAMICA SUE … · 2017-10-18 · scopì o quello dalla tomba V...

Transcript of SU ALCUNI MOTIVI DECORATIVI DELLA CERAMICA SUE … · 2017-10-18 · scopì o quello dalla tomba V...

SU ALCUNI MOTIVI DECORATIVI DELLA CERAMICA SUE-GEOMETRICA

ENOTRIA

I L RITROVAMENTO da parte di R. Ross Holloway di una brocchetta con la rappresentazione stilizzata

del cefalopode a Satriano Vecchio nel 1967, I) l'ampia trattazione di J. de La Genière sulla ceramica di Sala Consilina, 2 l l'esame di alcuni vasi conservati nel Museo Provinciale di Potenza ed il rinvenimento di numerose tombe ricche di materiale ceramico ad Oppido Lucano durante le quattro campagne di scavo condott dalla Soprintendenza· alle Antichità della Basilicata dal 1967 al 1970, 3) hanno richiamato l'attenzione su alcuni motivi decorativi che ricorrono con grande frequenza su vasi della classe definita sub-geometrica enotria, 4)

motivi che non sembrano diffusi con la stessa frequenza su vasi di classi ceramiche affini e coeve. 5)

In questa breve nota si prendono in esame alcuni esemplari di questa classe ceramica, tutti databili entro il VI secolo a. C., provenienti da diversi luoghi della Lucania, che presentano una caratteristica comune: la rappresentazione inorganica, dissociata, stilizzata del cefalopode. 6) Dall'esame di questi esemplari si passa, conseguentemente, alla verosimile determinazione dell'origine di almeno due dei motivi peculiari e più significativi di questa classe ceramica, tra cui il motivo della " Gabelung , , trattato dal Mayer. 7)

La brocchetta da Satriano Vecchio (fig. 3), datata da Holloway al VI secolo per il contesto del corredo tombale, dato il suo motivo decorativo è da ricolle~are, come nota lo scopritore, ad esemplari tardomino1ci. B)

L'animale rappresentato è forse un calamaro, dalla forma sottile ed allungata, con i due tentacoli a forma di due doppie S e le braccia, disposte sulla testa, diminuite di misura e di numero rispetto all'animale in natura. La testa ha assunto una forma dissociata, con due ingrossamenti rotondeggianti che possono suggerire l'esistenza di occhi, i due tentacoli terminano con rametti formati da uno stelo verticale sul quale mno innestati segmenti orizzontali, rametti che ricordano quelli su alcuni sigilli datati al TM III e che si ritrovano_ sulla ceramica dell'ultimo periodo minoico-miceneo. 9) Il vaso è di interesse particolarissimo, perché dimostra che la rappresentazione del cefalopode, sia esso calamaro o polipo o seppia, è uno dei motivi decorativi del patrimonio minoico-miceneo che la ceramica enotria ha inequivo~abilmente recepito e del quale farà frequentissimo uso.

Dalla tomba 27 di Oppido Lucano, risultata depredata in antico, Io) proviene un cratere ad anse verticali (figg. I e 2) che, per il contesto del corredo con il quale è stato rinvenuto, può essere datato entro la prima metà del VI secolo a. C. Il vaso è molto frammentario, II) ma il motivo decorativo è facilmente individuabile: al di sotto di una serie di liste a colore nero e rossastro che corrono sulla spalla e su parte del ventre, è rappresentato ripetutamente il cefalopode. Il capo è rotondeggiante, il corpo è divenuto una lunga asta I 2l ed i tentacoli, due per parte, si incurvano risalendo a voluta.

Non è il caso, in questa sede, di trattare il fenomeno del passaggio dalla forma organica, naturalistica, a quella astratta, inorganica, e della riduzione dell'elemento naturalistico a profitto di quello ornamentale, non organico. Basterà fare riferimento al processo che

ro6

si opera nelle monete celtiche (la forte tendenza a semplificare le forme, ad abolire i passaggi schematizzando le masse principali, non " leggendo , più la forma naturalistica nel suo significato originario di rappresentazione di un determinato oggetto ma prendendola in considerazione come un'associazione di volumi, di masse, di linee che la compongono e che sono fatte

M M W

1 -Cratere ad anse verticali da Oppido Lucano (ricostruzione)

vivere in maniera autonoma) per meglio inquadrare il fenomeno. 13l D'altra parte anche in prodotti del TM il processo è chiaramente visibile: si prenda in esame il vaso a staffa (fig. 6) dalla tomba V del Mavro Spelio di Cnosso I4) o il vaso a staffa del TM III B della tomba B di Mulianà " in cui è riprodotto un polipo che ha ormai perduto ogni apparenza naturalistica per trasformarsi in un insieme di elementi circolari, curvilinei ed a forma di S ,. I5)

Ancora da Oppido Lucano, da una delle tombe ad enchytrismos per bambini 16> proviene una oinochoe trilobata (figg. 4 e 5), anch'essa da datare nel corso del VI secolo: sulla spalla tre motivi decorativi uguali, nella parte inferiore del ventre tre coppie del motivo ad x. I7) Se si esamina dettagliatamente il motivo decorativo sulla spalla, si nota che è composto da un'asta, divergente in alto in due linee curve. A questa, sotto le due linee curve, sono addossati due semicerèhi recanti all'interno due macchie a forma di fagiolo. All'esterno dei due semicerchi, ma tangenti ad essi, si sviluppano due " tentacoli , con la parte centrale curva · e con le appendici a zig-zag. Se si confronta il motivo decorativo dell' oinochoe di OEpido con il cefalopode del vaso a staffa da Episcopì, I l si vede che gli elementi compositivi ci sono tutti (fig. 7), divenuti anche in questo caso schematici ed inorganici: le braccia in alto, il capo con gli occhi, il corpo allungato e non più claviforme, i due tentacoli ridotti in lunghezza, ma che sembrano trovare un completamento nel già citato motivo ad )( nella parte inferiore del vaso.

Affermato ormai che nel corso del VI secolo a. C. il motivo del cefalopode è diffuso, sia pure nella sua

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

~ - Cratere ad anse verticali da Oppido Lucano

3 - Brocchetta da Satriano Vecchio (da Hol/oway)

4 - Oinochoe trilobata da Oppido Lucano 5 - Partic. dell'oinochoe della fig. 4

6 - Vaso a staffa dalla tomba del Mavro Spelio di Cnosso 7 - Vaso a staffa da Episcopi (da Stucchi)

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

8- Vaso da Garaguso

ro - Cratere-kantharos da Sala Consilina (da ]. de La Genière)

12 - Brocchetta da Sala Consilina (da ] . de La Genière)

9 - Cratere-kantharos da Garaguso (da Sestieri Bertarelli)

I I - Cratere-kantharos da Oppido Lucano

I3- Dolio piriforme dal bothrosdi Atreo a Micene (da French)

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

b c _____ _ d e

14 - Grafici del motivo del cefalopode da : a) brocchetta da Satriano; b), c) cratere e oinochoe da Oppido Lucano; d) vaso da Garaguso; e) vasi su h-geometrici

redazione astratta e dissociata, si prenda ora in esame il motivo della " Gabelung , del Mayer. Basta scorrere le tavole illustranti il volume di J. de La Genière, o visitare il Museo Provinciale di Potenza o il magazzino di Metaponto della Soprintendenza alle Antichità rg)

per rendersi conto del larghissimo uso di questo motivo. Ebbene, se si considerano, ponendoli uno accanto all'altro (fig. 14 a, b, c) gli esemplari fino ad ora presi in esame (brocchetta da Satriano Vecchio, cratere ed oinochoe da Oppido) ed a questi si avvicina un vaso da Garaguso (figg. 8 e 14 d) al Museo Provinciale di Potenza, 20> con il motivo della 11 Gabelung , , si vedrà che non è difficile, attraverso i vari passaggi, risalire al modello miceneo con la rappresentazione del cefalopode. Di esso non rimane che un elemento triangolare, formato da un'asta verticale e da due grandi volute, sul quale si imposta a volte un motivo a M al centro, che trova confronto con il motivo analogo sulla brocchetta da Satriano ed anche con il motivo sul

a

c

vaso a staffa dalla tomba V del Mavro Spelio di Cnosso, già preso in esame in precedenza. 2 1> Inoltre, se si raffronta il cefalopode della brocchetta da Satriano con il motivo definito dal Mayer "eine Theilungslinie .. . einfach oder verdoppelt bis in die Nahe des Bodens .. . Der obere Ansatz wird jederseits durch eine kleine Gabelung oder durch irgend welches geknickte, hakenformige Motiv vermittelt, welches sich auch wohl loslost und gesondert daneben zu stehen kommt , , 22> motivo che si ritrova su numerosissimi vasi sub-geometrici enotri (fig. 14 e), si potrà verosimilmente scorgere anche in questo caso una delle tappe del processo di schematizzazione del cefalopode. 23)

Si consideri ora un cratere-kantharos (figg. roe 15 a) proveniente dalla tomba VI di Sala Consilina, della fase III D, databile quindi alla seconda metà del VI secolo a. C. 24) Il mottvo decorativo sul ventre è dato da un elemento formato da due linee verticali, alle quali, a tre quarti dell'altezza, si affiancano due semi-

)··. : . .

b

d

'· . . . .

: .... :

15 - Grafici del motivo del cefalopode da : a) cratere-kantharos da Sala Consilina ; b) cratere- kantharos da Garaguso; c) cratere-kantharos da Sala Consilina; d) cratere- kantharos da Oppido Lucano

107

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

cerchi contornati da puntini, 25l all'interno dei quali sono due cerchietti. A destra e a sinistra di esso sono due grandi motivi ad M, formati da quattro o cinque linee. Anche in questo caso vi è un elemento verticale, centrale, al quale sono aderenti due " occhi , , ed ai lati di questo due grandi " tentacoli, , staccati dall'elemento centrale 26) ma facenti parte integrante della decorazione di questa faccia del vaso. Motivo simile, anche se ancor più schematizzato, è riconoscibile su di un cratere-kantharos da Garaguso (figg. 9 e I5 b) al Museo Provinciale di Potenza, di livello artigianale molto scadente, 27l ma indicativo anch'esso per circoscrivere entro un determinato modello (il cefalopode) la genesi anche di questo motivo decorativo che pur nelle sue tante trasformazioni è comunque riconoscibile. Ed anche questa volta basta scorrere le tavole illustranti il volume di J. de La Genière per rendersi conto del ripetersi, innumerevoli volte, del motivo nelle sue varie combinazioni (parte centrale - testa più corpo - a sé stante, oppure parte centrale posta ai lati di un intreccio di '' tentacoli , ad M schematizzati (fig. I 5 c). 2 8>

Per un ulteriore processo di schematizzazione e di dissociazione si può prendere in esame il craterekantharos dalla tomba I6 di Oppido Lucano, scavata nel I967: '29l sul ventre del vaso, al centro, vi è un motivo " tentacolare , formato da linee rosse e nere. Ai lati di esso due semicerchi contornati da puntini: è l'ultimo smembramento del cefalopode (figg. II e I5 d).

Da quanto è stato detto finora appare che in pieno VI secolo a. C. vi è ancora abbastanza chiaro il " ricordo, del cefalopode minoico-miceneo in questa classe ceramica, con qualche esempio che si può ravvicinare alla rappresentazione naturalistica (brocchetta da Satriano Vecchio) e con innumerevoli esempi che, pur schematizzando, riducendo, trasformando, risentono del soggetto che è all'origine del processo.

Un discorso a sé stante merita la brocchetta dalla tomba A I46 da Sala Consilina (fig. I2), della fase III D, databile entro la seconda metà del VI secolo a. C. 3o) Della stessa forma della brocchetta da Satriano Vecchio, presenta ad un primo sommario esame un motivo conosciuto: un elemento triangolare, agli angoli del quale sono poste due volute ed una linea verticale. Può essere anche questo motivo considerato la trasformazione, con puro valore ornamentale, del cefalopode o almeno della parte centrale di esso. Dalla testa triangolare, per dissociazione, potrebbero essere stati posti al di fuori gli occhi (un processo analogo si nota sul sigillo n. I76 del British Museum, 3') ed il corpo, privato della regione inferiore claviforme o rotondeggiante, sarebbe .divenuto, come al solito, una asta. Si veda, ancora una volta, il vaso a staffa da Episcopì o quello dalla tomba V del Mavro Spelio di Cnosso ed anche in questo caso si può riconoscere che la parte centrale del cefalopode può essere stata " letta , dall'artigiano nella versione di Sala Consilina. Tanto sulla brocchetta da Satriano Vecchio come su questa da Sala Consilina si trova il motivo dei grossi punti peduncolati che potrebbero ricordare in parte il corpo globulare dell'animale, divenuto elemento a sé stante ed usato come riempitivo. 32l Ma prendendo in considerazione un altro dei motivi decorativi del patrimonio minoico-miceneo, il giglio, 33) non si può escludere che il motivo decorativo sulla brocchetta da Sala Consilina non si ricolleghi proprio a quest'ultimo.

108

Si veda il dolio piriforme dal bothros di Atreo a Micene del LH III A I, 34) con il motivo del giglio (fig. I3): potrebbe ripetersi per il processo di schematizzazione e di trasformazione quanto è stato detto per il cefalopode ? Se così fosse, avremmo un secondo motivo decorativo miceneo che viene riprodotto con lo stesso cara~tere di persistenza.

Non è certo questa la sede per insistere sui contatti tra la Puglia specialmente e la Lucania con il mondo miceneo. 35) È necessario però sottolineare due punti salienti della questione, uno messo in particolare rilievo dal Pugliese Carratelli, l'altro dal Peroni.

Pugliese Carratelli 36) riprendendo il problema delle relazioni tra il mondo miceneo ed i paesi occidentali, anche alla luce della decifrazione del lineare B, si sofferma sulla presenza del toponimo Metapa tra i déimoi del regno di Pilo, su riti e culti di Metaponto greca legati a quelli praticati dai dinasti di Pilo ed avanza l'ipqtesi che le colonie " achee , della costa ionica (e quindi anche Sibari e Crotone) traggano origine proprio dalle fondazioni di Achaiwoi micenei. E al problema ,gell'espansione micenea in Occidente non sembra estranea la tradizione di iniziative coloniali di Rodii, ricordando anche che la maggior parte delle ceramiche "micenee, trovate in Italia è d'origine rodia. 37)

Se si considera che le vallate del Bradano e del Basento, i due fiumi che sfociano in mare presso Metaponto, poterono rappresentare anche nel periodo più antico due notevolissime vie di penetrazione, 38l è comprensibile come motivi decorativi " di moda , sul litorale venissero introdotti all'interno attraverso tali vie di penetrazione e vivessero una vita propria che pur subendo trasformazioni varie poteva durare anche alcuni secoli.

Peroni, trattando del grado di compenetrazione con il mondo egeo raggiunto dalla Puglia nell'età del bronzo recente, 39) sottolinea il fatto che allo Scoglio del Tonno, accanto a frammenti di vasi, vi siano idoletti micenei, ciò che ha fatto pensare ad un vero e proprio stanziamento acheo; '' ma in tutti gli altri casi non vi è dubbio che le ceramiche micenee erano acquistate e predilette dalla popolazione locale, fino al punto di deporle nelle.sepolture: tipico il caso della tomba I2 di S. Sabina il cui corredo era composto esclusivamente di vasi importati ,. .

Un attento esame del materiale esistente nei vari musei e depositi della Lucania e futuri scavi sistematici potranno certamente recare numerosi contributi alla conoscenza di una classe ceramica che presenta, almeno da quanto oggi è possibile intravvedere, aspetti interessantissimi legati alla sopravvivenza di motivi da attribuire alla fase '' micenea , della Magna Grecia. 40)

E. LISSI CARONNA

I) R. Ross HoLLOWAY, Excavations at Satrianum 1967, in AJA, 72, Ig68, tav. 44, fig. 6, testo p. I20, e Boll. d'Arte, I967, fig. IO, pp. I76-I78.

2) J. DE LA GENIÈRE, Recherches sur l'cige dufer en Italie Méridionale, Sala Consilina, Institut Français de Naples, Naples Ig68.

3) Sono gratissima al Soprintendente alle Antichità della Basilicata, dott. Dinu Adamesteanu, che mi affidò la direzione delle quattro campagne di scavo. Una breve notizia è stata data in Boll. d'Arte Ig68, p. 48, figg. 18-xg. È in corso di stampa in NS una relazione sulla prima campagna di scavo.

4) Per la definizione di ceramica sub-geometrica enotria, cfr. F. G. Lo PoRTO, in NS, Ig6g, p. 168, nota 1.

5) Si veda ad es. la ceramica geometrica japigia, dove i motivi presi in esame in questa breve nota si ritrovano a volte, ma non

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

cosi frequenti e non cosi tipici. Cfr. M. MAYER, Apulien vor und wiihrend der Hellenisirung mit besonderer Beriicksichtigung der Keramik, Leipzig u. Berlin 19I4, tav. 25, n. 8, testo p. 249 ; M. GERVASIO, Bronz i arcaici e ceramica geometrica nel Museo di Bari, Bari I921, tav. V n. 5, testo p. 20, e tav. IV n. 3, dalla necropoli di Monte Sannace. Per rapporti tra i motivi del geometrico della Puglia ed i vasi di periodo miceneo, cfr. GERVASIO, op. cit., p. 280 ss .; per la tradizione micenea e terramaricola, cfr. GERVASIO, op. cit., pp. 348-351 ; per gli influssi ciprioti, rodii e ionici, cfr. GERVASIO, op. cit., p. 354; per le fasi japigia prato-geometrica (di derivazione sub-micenea e d'ispirazione anche tessalo-macedone) e japigia geometrica (in cui confluiscono le esperienze stilistiche di emanazione balcanica oltre che cretese, cicladica, rodia e cipriota), cfr. F. G. Lo PoRTO, in NS, 1964, p. 278. Per l'origine e la diffusione del motivo "a tenda,, cfr. DE LA GENIÈRE, op. cit., pp. 42-45. Vasi con motivi simili a quelli presi in considerazione sono stati rinvenuti a Palinuro (cfr. R. NAUMANN, Palinuro, I , Topographie und Architektur, RM, Suppl. III, Heidelberg I958, p. 4I, figg. 6-7 ; R. NA~-B. NEUTSCH, Palinuro, II, Nekropole, RM, Suppl. IV, He1de!berg Ig6o, p. 31 , figg. I3-I4i p. 65, fig. 39 ; p. I43, fig. 70).

6) Per il cefalopode, cfr. A. FURUMARK, The Mycenaean PotteryAnalysis and Classification, Stockholm I941, motivo 21, testo pp. 302-306. È particolarmente interessante notare come il soggetto cefalopode sia mutato in motivo decorativo su vasi del medio minoico rinvenuti a Festés (P. PELAGATTI, Osservazioni sui ceramisti del I palazzo di Festos, in KPHTI KA XPONIKA zg6;~, p. I04).

7) MAYER, op. cit., p. 228, fig. 58. Per i rapporti con le Cicladi della ceramica " lucana e di Metaponto , , cfr. pp. 227-230.

8) HOLLOWAY, Boll. d'Arte, I\)67, p. I77: "Sebbene debba datarsi al VI secolo, è di derivaziOne micenea il polipo stilizzato che costituisce il motivo principale della decorazione del vaso. Cosi viene aggiunto un capitolo nuovo ed importante per la storia dei problemi della preesistenza di elementi micenei nella cultura della Magna Grecia e dei territori retrostanti , .

g) Per la distinzione tra octapus e decapus, tra polipo, calamaro e seppia, cfr. S. STUCCHI, Prime tracce tardo--minoiche a Cirene: i rapporti della Libya con il mondo egeo, in Quaderni di archeologia della f,.ibia, 5, Roma I967, p. 29· Per i rametti sui sigilli e sulla ceramica, p. 30.

IO) Tomba a fossa, con cadavere in pçsizione contratta. Sulla vasta necropoli del VI secolo e dell'inizio del V secolo a. C. si impiantò nel IV secolo a. C. un centro abitato di notevoli proporzioni, con case a pianta molto regolare, abitato che presenta almeno due fasi, l'ultima delle quali degli inizi del III secolo a. C. Dai dati di scavo fu possibile accertare che alcune tombe furono depredate dai costruttori delle case del IV secolo.

u) Argilla molto P.allida, depurata. La ricostruzione del vaso è particolarmente difficile, anche perché mancano gli attacchi tra le anse e la regione in cui dovrebbero essere impostate. Le liste sono in colore nero e rossastro, i cefalopodi in nero, e ne sono conservati tre. Con tutta probabilità ve ne erano in tutto quattro, due su ogni faccia. Il colore è molto evanido, ma ancora abbastanza visibile, anche in fotografia. Se ne dà un disegno ricostruttivo, che può essere considerato fedele anche per la posizione delle anse, per analogia con altri vasi della stessa forma e dello stesso periodo. Alt. o,24; diam. bocca o,2o; diam. piede o,u. Si noti, sul collo, una linea verticale a tremulo : la si ritrova su vasi a staffa submicenei (cfr. W. KRAIKER-K. KiiBLER, Die Nekropolen des 12 bis 10 ]ahrhunderts, Berlin 1939, tav. 5, a destra, dalla tomba 2 a nord dell'Eridano; tav. 6, dalle tombe 15, I6, 20, 52 a nord dell'Eridano).

I2) Il corpo del cefalopode, claviforme ma senza una sensibile differenza tra la parte superiore e la parte terminale si vede su di una brocca da Prosymna (C. W. BLEGEN, Prosymna, Cambridge I937, fig. 167, n. inv. 4I3, dalla tomba XXVIII, del LH III, testo f· 81).

I3) Per i processo di passaggio dalla forma organica alla forma iJ;lorganica, astratta, dissociata in particolare sulle monete celuche, cfr. R. BIANCHI BANDINELLI, Organicitci e astrazione, Milano 1956, specialmente alle pp. 17-42.

14) Cfr. STUCCHI, art. cit., fig. 23. 15) Cfr. STUCCHI, art. cit., p. 28 e fig. 22. Si veda inoltre

FURUMARK, op. cit., p. II2 ss. e soprattutto p. 133 ss. 16) È la tomba n. 23· I cadaveri dei bambini erano posti in

pithoi alti o,6o-o,8o, a volte con la bocca chiusa da un ampio scodellone ed il corredo tombale è composto da uno o due vasi di piccole dimensioni.

I7) Argilla molto pallida, depurata, decorazione in colore bruno. Alt .. o,u5; di<I!D. piede o,052; di.am. mass. o,I2. Intatta. Per il mouvo decorativo sulla spalla puo essere confrontata con l' oinochoe trilobata del periodo II C di Sala Consilina, l, 26 (]. DE LA GENIÈRE, Rapport chronologique entre les vases géometriques et les objets de bronze dans la nécropole de Sala Consilina, in Apollo,

II, 1962, tav. 5, fig. 2 a sinistra, testo p. 52). Per il motivo ad )( cfr. MAYER, op. cit., p. 228.

I8) Cfr. STUCCHI, art. cit., fig. 26, p . 30. 19) Nei ma~azzini di " Casa Teresa , sono raccolti molti vasi

sub-geometric1 enotri con il motivo della " Gabelung , provenienti da tombe scavate nel territorio di Pisticci.

20) M. SESTIERI BERTARELLI, Il M useo Archeologico Provinciale di Potenza, Roma 1957, p. 67, figura in alto, vaso a sinistra. Non mi è stato possibile vedere il vaso, ma da quanto compare in fotografia il restauro sembra incompleto, essendo stato integrato con una sola ansa.

21) Il motivo al di sopra del capo, a forma di M, rappresenta l'imbuto (STUCCHI, art. cit., p. 29). Si veda, per il motivo delle due volute con aste centrali, il vaso biansato da Prosymna (BLEGEN, op. cit., fig. 290, n. inv. 702, dalla tomba XXXVII, testo p. 125) che è il motivo n. I8 del FURUMARK (Mie III Flower fig. 44) che ha contatti strettissimi con il motivo del Cuttlefish (cfr. FURUMARK, fig. 43 e pp. 289-290).

22) MAYER, op. cit., p. 227, fig. 56. 23) Potrebbe il motivo derivare dal motivo 15 del FURuMARK,

Palm Il, fig. 39 ? Vi sarebbe la schematinazione delle lunghe foglie della palma, con un M centrale ? Se si considera la fig. 14 a e si avvicina il cefalopode della brocchetta di Satriano Vecchio al motivo I4 e che corrisponde alla figura 56 del Mayer, si può scor~ere un chiaro legame tra le due rappresentazioni.

24) Per la definizione di cratere -kantharos data a questa forma di vaso, cfr. DE LA GENIÈRE, op. cit., p. 137· Per il vaso DE LA GENIÈRE, op. cit., tav. 47 n. I, testo p. 333 : "Panse : au milieu deux rosettes rouges de rart et d'autre de deux filets verticaux ; à droit et à gauche moti en M garni d'une bande rouge bordée de noir et flanquée de rosettes , . Inizio del periodo II D (intorno al 540 a. C.). . . . .

25) Cfr. STUCCHI, art. cit., p. 26: " I puntlm, come p1ccoh semicerchi o trattini, segnano le ventose ilisposte sulle braccia del cefalopode in alcune anfore a staffa,. Non si esclude che i grandi motivi ad M o i grandi motivi a zig-zag posti ai lati del motivo centrale (occhi e corpo) possano derivare dai motivi incisi su vasi della media età del Bronzo, del tipo della Cultura di Thapsos-Milazzese (cfr. I Micenei in Italia. Soprintendenza alle Antichità della Puglia, Centro di studi micenei ed egeo-. anatolici del CNR, Fasano I967, tav. VIII, figg. 36 e 37).

26) Cfr. STUCCHI, art. cit., p. 27, anfora di Milatos, dove le braccia del cefalopode, staccate, invece di partire dalla testa, partono dalla prima ansa dei tentacoli.

27) Cfr. SESTIERI BERTARELLI, op. cit., p. 67, fig. in basso. 28) Cfr. DE LA GENIÈRE, op. cit., tav. 14, fig. 2, n. 7, testo

p. 288: " Panse : motif de trois losanges réticulés rouges aux cotes prolongés obliquement par des " bras, s'achèvant vers le bas par cinq traits . A la parti e inférieure d es anses: d emi-rosette de part et a•autre , . Cfr. inoltre tav. 17, fig. 2, n. 9·

29) La tomba, a fossa, non era stata depredata in antico, ma il muro della casa del IV secolo, costruito al di sopra era in parte rovinato all'interno, per cui i vasi si rinvennero per la massima parte molto frammentati. La tomba può essere datata tra gli ultimi anni del VI e gli inizi del V secolo a. C. Argilla rossiccia, alt. 0,185; diam. bocca (ovale) o,1o-o,16; diam. piede o,o75•

30) Cfr. DE LA GENIÈRE, op. cit., tav. 21, n. 4, testo p. 300: " Cruche à une anse... Panse : band es rouges et fi!ets noirs ; au dessous, trois triangles dont !es cotes s'achèvent, l'une en un filet vertical, !es deux autres en spirals iatérales à remplissage réticulé; entre chacun de ces motif, zig-zag surposés et cerc!e pointé ... ,.

3I) Cfr. STUCCHI, art. cit., r· 25. 32) Per il cefalopode con i corpo globulare, cfr. STUCCHI,

art. cit., p. 23. Potrebbero essere anche un semplice riempitivo, del tipo dei grossi punti con trattini sul vaso a staffa dell'Octopus Stile da Coo, tardo miceneo (cfr. L. MORRICONE, in Boll. d'Arte, 1950, p. 324, fig. gg).

33) Cfr. FURUMARK, op. cit. , motivo g, fig. 32, pp. 257-200. 34) Cfr. E. FRENCH, Late Helladic 111 A l Pottery from Mi

cenae, in BSA, tav. 68 a, tes.to p. 247· 35) Per i rinvenimenti di materiale miceneo in Italia, cfr.

I Micenei in Italia, già citato, con tutta la bibliografia, aggiornata fino al 1967. Si aggiunga: F. BIANCOFIORE, Osservazioni sulle origini degli stanziamenti micenei in Apulia, in Atti e Memorie del I Congresso Intem. di Micenologia, I, Roma 1967, p. 37 ss.; F. G. Lo PoRTo, ftalici e Micenei alla luce delle scoperte archeologiche pugliesi, in Atti Mem. I Congr. Int. Micenologia, II, Roma 1967, p. u8 ss. Si veda in particolare per i prodotti ed i "fenomeni ricorrenti e cronologicamente concatenati entro la propria striscia longitudinale di omogeneità archeologica che percorre tutto il Mediterraneo , ed in particolare per il " miceneo , di Taranto e della Sicilia, S. FERRI, Tracce di koiné greco-anatolica, in Studi classici e orientali, X, Ig6z, p. 247 ss., e SP. MARINATOS, The Minoan and Mycenaean Civilization and its Influence on the Mediterranean and on Europe, in Atti del VI Congr. Intern.

rog

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

Scienze preistoriche e Protostoriche, l, Roma 1962, pp. 161-176. Per la situazione della Campania, cfr. W. ]OHANNOWSKY, Problemi relativi alla " precolonizzazione , in Campania, in Dialoghi di Archeologia, 1967, p. 169.

36) G. PUGLIESE CARRATELLI, Prime fasi della colonizzazione in Italia, in Atti del I Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Napoli 1962, pp. 138-140. Per l' infinito predorico delle Tavole di Eraclea, cfr. C. SARTORI, in Atene e Roma, X, 1965, p. 145 ss. Cfr. inoltre J. BERARD, La colonisation grecque de l'Italie Méridionale et de la Sicile dans l'antiquité, Paris 1957, p. 325.

37) Cfr. Lo PORTO, in NS, 1964, pp. 181, 197, 210. 38) Cfr. MAYER, op. cit., p. 225; BERARD, op. cit., p. 183. 39) R. PERoNr, Archeologia della Puglia preistorica, Roma 1967,

pp. uo e II9. 40) Per fenomeni di sopravvivenza a Policoro (terrecotte archi

tettoniche della seconda metà del VI secolo a. C. aventi sul retro, insieme con altre lettere, una doppia ascia dipinta in rosso) cfr. B. NEUTSCH, Sopravvivenza preistorica e micenea in alcuni nuovi ritrovamenti degli scavi di Policoro,in .Atti e Memorie del I Congr. Int . Micenologia, II, Roma 1967, p. II4·

Nota. - Questo articolo era !Pà in corso di stampa quando veniva pubblicato il volume degh Atti del VII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, La città e il suo territorio, Napoli 1968 (finito di stampare il 6 ottobre 1970). Alle pp. 296-297, R. Ross Holloway, ampliando quanto aveva detto nel corso del Convegno circa la brocchetta di Satriano Vecchio, riprende il discorso sui polipi micenei e sul problema del motivo decorativo che sopravvive per circa sei secoli, citando una brocca (inedita) rinvenuta a Cancellara con un polipo a grandi occhi e pieno corpo ed un'altra simile a questa rinvenuta nel Vallo di Diano. Anch'egli riconosce l'influsso del polipo miceneo nel motivo decorativo composto da una linea pendente incoronata da un elemento a forma di M .

BRONZI ARCAICI E VASI ATTICI INEDITI DEL MUSEO RIDOLA DI MATERA

L A RECENTE NUOVA sistemazione delle ricche collezioni archeologiche del Museo Nazionale '' Do

menico Ridola , di Matera, a cui ho dedicato questi ultimi anni di attività scientifica nella Lucania orientale, mi ha dato modo di individuare nelle vecchie vetrine e nei ma~azzini di quel museo alcuni bronzi e numerosi vasi d1 produzione locale e d'importazione in gran parte attica, di cui sono riuscito a determinare l'appartenenza a singoli corredi funerari. Lo studio di questi complessi tombali è in corso e sarà oggetto di un mio grosso articolo per Monumenti Antichi dei Lincei, dove saranno messe in luce, a complemento delle recenti scoperte, le fasi salienti della penetrazione greca nell'entroterra di Metaponto. IJ

Di tali cospicui materiali, sottoposti recentemente ad accurato lavoro di restauro, di riproduzione fotografica e d'inventario, mi accingo qui a presentare alcuni fra i gruppi più interessanti per pregio artistico e per significato scientifico, sicuro di far cosa gradita agli studiosi.

I.- Nel corso dei lavori di scavo, eseguiti dal Genio Civile di Matera per le fondazioni del nuovo edificio scolastico di Montescaglioso, fu scoperto nel novembre del 1953 un complesso di tombe, di cui desta particolare attenzione quella recante il n. 4, secondo un elenco dei corredi redatto dalla dott.ssa Eleonora Bracco, allora direttrice del museo materano.

La tomba, rinvenuta il 27 novembre 1953 a circa m. 3 di profondità, era a sarcofago di pietra tufacea locale di m. 1,42 X o,88 X o,5o, orientato da est a ovest e conteneva uno scheletro rannicchiato col cranio a ovest. Vi fu raccolta la seguente suppellettile vascolare, che viene compiutamente analizzata nel citato

IIO

lavoro e che pertanto mi limito qui ad elencare, prima di soffermarmi sul pezzo che più interessa presentare. 2>

Si tratta di un cratere geometrico (fig. 16 c) di produzione spiccatamente locale, analogo ad alcuni vasi della fase III B di Sala Consilina 3) e databile alla fine del VII secolo a. C. ; di tre kantharoi con decorazione geometrica bicroma (fig. 16 d-f), assai frequenti nel Materano; 4) di una brocchetta, anch'essa geometrica (fig. 17 i), uscita dalla stessa bottega ; di una scodella d'impasto rossiccio (fig. 17 a); di un boccaletto di argilla giallina acroma (fig. 16 a) e di una coppetta d'imitazione proto-corinzia (fig. 16 b), che richiama analoghi prodotti di Itaca 5J ed è simile ad alcune tazze che compaiono a Satyrion nella prima metà del VII secolo 6> e perdurano a Sala Consilina fino alla fase III C, cioè fino alla prima metà del VI secolo a. C. 7J

Insieme a tali ceramiche furono ancora raccolti nella sepoltura : numerosi elementi di monili in ambra (fig. 17 b, f-h); 8> una fibula in bronzo ad arco serpeggiante munito di cinque coppie di bottoni laterali, variante più tarda di quella tipo Sundwall H III ex.; 9)

altra fibula in bronzo ad arco ingrossato e lunga staffa con bottone terminale del tipo Sundwall G IV Io) e altra fibula ancora in ferro con arco costituito di un elemento in ambra fra due in osso del tipo Sundwall G I ~ b : n) tutte databili fra la fine del VII e gli inizi del VI secolo a. ·C. (fig. 17).

Il pezzo più vistoso del corredo della tomba è un grande bacino (fig. 20) di bronzo a fondo leggermente convesso, pareti rientranti e orlo ribattuto adorno di un giro di borchie ottenute a sbalzo. È molto ossidato e presenta ampie corrosioni e qualche squarcio, ora restaurato. Misura m. o,135 di altezza e m. oa85 di diametro massimo, e reca il n. 9668 d'inventario.

Tali lebetes bronzei, databili a partire dall'inizio del VII secolo a. C., sono noti da numerosi ritrovamenti nel mondo greco co~ una larga diffusione persino in Francia e in Germania nella fase di Hallstatt D. I 2J Si conoscono esemplari provenienti da Olimpia, I3) Corfù, I4) Perachora I5J e dalla Bosnia; I6J dalle necropoli del Fusco I7) e di Megara HybJaea, IBJ dove fungono spesso da cinerari, da Tarquinia, I9) Vulci 20> e da altre necropoli etrusche: 2 Il tutti del VII secolo a. C., come quelli frammentari di Sala Consilina. 22> Del VI secolo è l'analogo lebete di una tomba cumana offerto, secondo l'iscrizione incisa, come premio ai giuochi funebri indetti in onore di Onomastos. 23) In Lucania un altro esemplare coevo fu scoperto a Irsina, 24) mentre più tardo appare quello rinvenuto recentemente a Sabucina, in Sicilia. 25)

La datazione del bacino di Montescaglioso alla fine del VII o agli inizi del VI secolo a. C. ci è offerta - come si è visto - dalla cronologia del corredo della tomba con cui esso fu rinvenuto. Più difficile appare individuare il centro di produzione di tali !ebeti in bronzo, che, escludendo le imitazioni locali, potrebbe essere Corinto, sia per la presenza costante di essi nelle colonie e nei centri d'influenza corinzia (Corfù, Siracusa, Perachora, ecc.), 26) sia perché, accanto alla ceramica proto-corinzia, costituiscono nel VII secolo, in Etruria e nell'Italia meridionale, i più comuni progotti d'importazione greca.

2. -Da un'altra tomba, scoperta nel marzo del 1938 a Montescaglioso, 27) proviene un' oinochoe in bronzo (fig. 19) di m. o,n di altezza e m. o,1o di diametro massimo, e recante il n. 10000 d'inventario. Essa ha

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte