Musica E.A. Mario: belle canzoni ma anche autocensura per ... · PDF file42 l patria...

Transcript of Musica E.A. Mario: belle canzoni ma anche autocensura per ... · PDF file42 l patria...

42 l patria indipendente l 19 febbraio 2006

E.A. Mario: belle canzonima anche autocensuraper Caporetto

di LeoncarloSettimelli

batterono in buona fede e sacrificandosi, oagli eredi delle nostre forze armate, dalmomento che a Spoleto, nel 1964, quan-do nello spettacolo Bella ciao furono can-tate le strofe di O Gorizia tu sei maledetta,alcuni esponenti dell’Esercito pensaronobene di inscenare una virulenta protesta.Comunque, E.A. Mario cantò quella «vit-toria» con toni epici e pareva che fosse ilseguito ideale di una canzone dedicata al-l’imperatore d’Austria Francesco Giusep-pe, il quale si era chiesto ironicamente segli italiani avrebbero combattuto mandan-do «contro la Germania e l’Austria i bri-ganti delle Calabrie, i mafiosi della Sicilia, iposteggiatori di Napoli…». E.A. Mario,con una Serenata all’imperatore, gli rispo-se che sì, i suonatori di mandolino sareb-bero arrivati fino a Vienna. Poi, nelle ulti-me fasi della guerra, scrisse la Leggenda.È la canzone che accompagnò le spogliedel Milite Ignoto fino a Roma, che si tro-vava stampata su un cartoncino posto neicomodini delle cabine delle grandi naviitaliane in viaggio sulle rotte del mondo,che cantarono i reduci, gli scolari, la folla,tutti. Ma con quali versi? Con quelli chealla seconda strofa dicevano: «Ma in unanotte trista/ si parlò di tradimento/ e ilPiave udiva l’ira e lo sgomento/ Ah, quan-ta gente ho vista venir giù, lasciare il tet-to/ per l’onta consumata a Caporetto»?Sì, questi erano i versi originali. Ma oggiquesti versi non esistono più, perché furo-no sostituiti dai seguenti: «Ma in una not-te trista si parlò di un fosco evento/ e ilPiave udiva l’ira e lo sgomento/ Ahi quan-ta gente ha vista venir giù, lasciare il tetto/poiché il nemico irruppe a Caporetto!».Come fu dunque che il «tradimento» eradiventato un «fosco evento» e che «l’onta»era cambiata in una «irruzione»?La prima esecuzione della Leggenda avven-ne al teatro Rossini di Napoli per bocca diGina De Chammery, ma la cronaca che neriporta i particolari, dice anche che i redu-ci l’avevano già sentita e cantata al fronte.Il 25 settembre del 1922, Benito Mussoli-ni aveva tenuto un discorso a Cremonadomandandosi: «Ma cos’è quel brividosottile che vi percorre le membra quando

Qualche numero fa, un lettore chiedevache Patria indipendente pubblicasse iltesto di Surdato ca tuorne, una canzo-

ne di E.A. Mario, il famoso compositorenapoletano al quale si deve nientemeno cheLa leggenda del Piave, per non parlare chedella più famosa. Eccolo accontentato, do-po una ricerca non facile e la fortunata co-incidenza che il sottoscritto avesse trovatoquesto disco al mercato di Porta Portese diRoma, nell’esecuzione dello stesso E.A.Mario. Disco a 78 giri, che è stato trascrit-to grazie ad un vecchio apparecchio ripro-duttore, ma che si può ritrovare anche inun CD in vendita presso le librerie napole-tane di via San Gregorio Armeno.Mi sono chiesto, ascoltando la canzone,che cosa abbia destato l’interesse del letto-re. Che in essa si parli di un reduce dall’ul-tima guerra? Che il racconto di E.A. Mario(il vero nome era quello di Ernesto Gio-vanni Gaeta, poi trasformato con il nomed’arte E.A. Mario, in onore del patriota ga-ribaldino che di cognome faceva proprioMario), ispirato ad un nostro soldato, co-stituisca un quadro solidale e patriottico?Insomma, la richiesta del lettore mi ha in-dotto a guardare più da vicino la canzonestessa e inserirla nel quadro della produzio-ne di un autore famoso, riconosciuto daipiù come un «padre della patria» dai gran-

di meriti canzonettistici. Non fossealtro, appunto, per quella Leg-

genda del Piave che anco-ra oggi si suona nelle

ricorrenze nazionali.Quella canzone è

in effetti legataalle vicende diquella disgra-ziata guerrache anche ilPapa di alloracondannò co-me una «inutile

strage» e che sivuole sia stata

«vittoriosa».Spero che le virgo-

lette non diano fasti-dio a tutti quelli che com-

Musica

Fascista e razzistal’autore de “Laleggenda del Piave”.La storia di un personaggioche fino all’ultimoha negato l’Italiadella Resistenza e della Repubblica

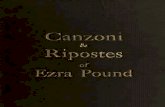

Il disco a 78 giri del “Suldato ca tuorne”.

patria indipendente l 19 febbraio 2006 l 43

sentite le note della Canzone delPiave? È che il Piave non segna unafine: segna un principio. È dal Piave,è da Vittorio Veneto, è dalla Vitto-ria, sia pure mutilata – dalla diplo-mazia imbelle – ma gloriosissima…È da Vittorio Veneto che si diparto-no i nostri gagliardetti. È dalle rivedel Piave che noi abbiamo iniziata lamarcia che non può fermarsi fino aquando non abbiamo raggiunto lameta sublime: Roma!».Questa assunzione di paternità feceprobabilmente perdere la testa aE.A. Mario, il quale scalpitò per es-sere ricevuto dal «duce» e vennepresentato a Mussolini, ormai ditta-tore d’Italia, solo il 19 novembredel 1925. Scrisse “Il Messaggero”di Roma in quella occasione: «L’al-tra sera, dunque, E.A. Mario è statoricevuto dall’on. Mussolini a Palaz-zo Chigi, il quale ha gradito infini-tamente la simpatica primizia [unricco volume di canti sabaudi] cheha entusiasmato la sua grande animadi artista al punto di dire: “Questasera stessa eseguirò questa musicaper me…”» (Mussolini, com’è no-to, suonava un po’ il violino).Eppure, nel 1924, era uscita una ri-vista dal titolo “La rassegna, Proble-mi d’Italia” che cominciava a rende-re La leggenda Piave meno graditaalle autorità militari, affermandoche conteneva «nella strofa seconda,un giudizio che se anche – comesentiamo e provvediamo – la Storianon tarderà a rivedere o cancellare,deve in ogni caso considerarsi av-ventato e inopportuno a distanza dianni, in un inno ufficiale… È bello esoprattutto è giusto solo perché gliitaliani non se ne avvedono (gl’innipatriottici sono quelli che tutti can-tano e nessuno sa), mandare in giropel mondo con La leggenda del Pia-ve, la nostra pubblica consacrazionedella… leggenda di Caporetto?».Volevano dire, i signori ufficiali, chenon c’era stata nessuna Caporetto eche quella strofa di E.A. Mario pro-prio non si doveva cantare.La vicenda si sbrogliò nel 1929,quando «accertati i fatti storici, Laleggenda del Piave è modificata nel-la seconda strofa»: lo annota lo stes-so E.A. Mario nella propria rivista“Strenna azzurra”, riproducendo lacomunicazione ricevuta dal ministrodella Pubblica Istruzione: «Le va-

rianti a La leggenda del Piave – scri-ve il ministro – rispondono piena-mente allo scopo e la ringrazio. Dò[sic!] disposizione affinché venganointrodotte nel testo. Ella ha fattocessione allo Stato dei suoi dirittid’autore per l’inclusione de La leg-genda del Piave nel CanzoniereNazionale e la esecuzione da partedelle scolaresche…». Ecco dunque cancellata la paginanera di Caporetto. E da parte delsuo stesso autore. Personalità curiosa, quella dell’auto-didatta E.A. Mario, che alterna can-zoni bellissime come Santa Lucialuntana, quella di «partono ’e basti-menti/pe’ terre assaie luntane/can-tano a buordo so’ napulitane» – di-venuta simbolo dell’emigrazione

italiana – a un canzoniere sentimen-tal-amoroso di forte componentemisogina. Immagine femminile for-temente negativa è infatti quella diLadra (1916): «Ho visto tanti ladricondannare… e tu/ che pei capriccituoi morir mi fai/ m’hai preso il corper farne quel che vuoi/ e il tuopeccato non lo sconti mai». Imma-gine negativa è quella di Vipera(1919) che i fini dicitori intonanomimandone la stretta fatale: «Mam-ma che quando sogna sogna il ve-ro/ha sognato di te la notte scorsa»e – povera donna – ha visto l’aman-te del figlio che inoculava al giova-notto il proprio veleno. Ma è soloun simbolo, il simbolo «della suamalvagità». E ancora in Balocchi eprofumi (1929) ecco un’altra ma-

SURDATO CA TUORNE (E.A. Mario)

Nisciuno ’aspettava a’ stazionesurdato ca tuorne pecchél’Italia nun è chiù ’na nazioneso’ triste ’ste juorne pe’ tteL’Italia nun è chella ’e l’ata votamo’ tuorne ma nessuno te saluta

’Gnorsì nun ha vinciuto’a guerra s’è perduta ’o saccio ’o saccioma tu che si ’o surdato e hai combattutotu si’ ’o surdato e i’ t’abbraccio

Chi si’, si’ une ’e tante prigiunieresperdute, scurdate, no cchiùe tuorne senza musica e bandiereesule, sbandate vai tuma penze ch’a bandiera e cchiù e ’na votace sta’ quaccuno che nun ’a saluta

’Gnorsì…

Sei stanco, embe’ o bagaglio t’ho port’io’sta croce tu ’a puorte pe’ cchimo’ troppo te trascura frate mioma ie parlo cchiù forte pe’ DdioCa si a’ surdato ’o tuorna a vole’ benel’Italia torna a essere nazione

’Gnorsì…(finale)e ie comm’a ’nu frate t’abbraccio

(dal disco a 78 giri Columbia, edito in occasione della Piedigrotta 1946 )

44 l patria indipendente l 19 febbraio 2006

dre, che lascia morire la propria fi-glia comperando invece per sé «ci-pria, colonia, Coty» mentre la pic-cola che «pieni di pianto ha gli oc-chi» mormora «alla tua piccolina,non compri mai balocchi». Poi esalal’ultimo respiro. Siamo nel 1929 e chissà se la picco-lina sarebbe potuta diventare unagiovane fascista, mentre la madre ap-partiene chiaramente a quella schieradi donne perdute che amano lusso eprofumi anziché dare figli alla patria. E.A. Mario sarà d’ora in poi al tota-le servizio del regime. È in occasio-ne del decennale de La leggenda delPiave che E.A. Mario pubblica, at-traverso la propria casa editrice, una“Strenna azzurra italica”, che segnala sua incondizionata adesione al fa-scismo. Lo fa pubblicando come alsolito parole e musica, ma stavoltasu carta diversa, colorata, e con i di-

segni dei volti di alcuni dei perso-naggi citati nelle canzoni. Il primovolto è quello di Benito Mussolini,cui dedica questi versi cantati: «Labianca stella dei destini italici/ ord’un sol Uomo illumina i pensier/lo trova pronto assiduamente all’o-pera/ per ricondurci ai provvidi sen-tier/ È quella stella che lo vuole in-colume/ perché sorrida in faccia al-lo stranier/ Confini inalterabili! La-voro! Grano! Esercito!/ La discipli-na ferrea! La sana libertà/ Certo, èuna Italia che non fa assai comodo/niuna disfatta dei tristi dì!/ Oh, perfortuna nostra è un’altra Italia!/ Maè così fatta? Resti così!».Più avanti il brano annota che «nonpiù serrate e scioperi ne offuscan losplendor» (dell’Italia) grazie a unUomo (con la «U» maiuscola) che è«assiduamente all’opera per ricon-durci ai provvidi sentier». E benedi-

ce «la stella che lo vuole incolume»,richiamo ai numerosi falliti attentatial Duce.Quando Mussolini e il fascismo par-tono per l’Abissinia, uno dei bersa-gli preferiti dagli autori di canzoni edai cori goliardici più sguaiati èl’imperatore Selassié. Anche E.A.Mario si scatena. Dapprima lo con-trappone alla grandezza di Mussoli-ni: «L’Italia d’ogge canta “Giovi-nezza”/ Selassié!/ È acciaro ’e tem-pra: spezza e nun se spezza/ Selas-sié!/ Chi mo ’a guverna è n’Ommoca s’apprezza/ Selassié/ E tu controa chist’Ommo vuo’ fa’ o Rre?/ Vat-té!». Poi lo paragona ai prodotti it-tici più scadenti e insomma ne spor-ca la figura in maniera pesante.L’«Ommo» (sempre con la “O”maiuscola) è naturalmente il Duce,che «spezza e nun se spezza».Non contento, E.A. Mario musica iversi di Edoardo Nicolardi che dico-no: «Tra i salottini dei nostri giornilieti/ c’è il tuo fra’ più completi e ipiù carini/ sui tavolini hai piccolitappeti/ di vecchie scatolette di ceri-ni/ V’è il paralume di carta velina/la ballerina sopra l’ottomana/ ed ifiaschetti di polvere d’oro/ Solo vimanca la testa di moro/ Ebbene sìquand’è così si metterà!». E il ritor-nello esplode: «Andremo in Africasicuri e allegri: andremo a vincerecontro quei negri/ Fra tante testeche mozzerò/ una di queste ti por-terò…». Per ben tre strofe si enume-rano altri oggetti e il ritornello ripe-te sempre la promessa di creare quelparalume mozzando teste ai negri. E le sanzioni comminate all’Italiadalla Società delle Nazioni, per l’in-vasione dell’Abissinia? SecondoE.A. Mario il popolo italiano, che èpoeta, sa rinunciare ai beni di primanecessità. In nome della propria mi-soginia, il compositore indica poitra le cose delle quali si può fiera-mente fare a meno «stoffe e bellet-ti». Gli stessi belletti che – c’è daimmaginarlo - attraevano la pecca-minosa mamma di Profumi e baloc-chi. In ogni caso, eccolo riprendereil motto mussoliniano del «noi tire-remo diritto»: «Giacché la Lega del-le Nazioni/ vuol regalarci le sanzio-ni/ giacché la Lega contro noi s’o-stina/ sopporteremo con discipli-na/ cantando allegramente una can-zon: “Noi tireremo diritto/ né maiLo spartito di E.A. Mario su “La leggenda del Piave”.

patria indipendente l 19 febbraio 2006 l 45

ci mostrerem col viso afflitto/ Lacarne manca? Poco ci rincresce: ab-biam tre mari, abbiamo tanto pe-sce/ che a chi ne vuole, lo possiamoregalar!”».Non manca poi di rivolgere i suoistrali alla «perfida Albione», ossia al-l’Inghilterra, il paese che più d’ognialtro s’è battuto per l’applicazionedelle sanzioni, cantando: «Me ne fre-go! Non so se ben mi spiego: me nefrego/ fo quel che piace a me!/ Al-bione la dea della sterlina/ s’ostinavuol sempre lei ragione/ Ma BenitoMussolini se gl’italici destini/ sonoin giuoco puo’ ripetere così:/ Me nefrego! Non so se ben mi spiego…».In partitura, l’autore avverte che «sipossono aggiungere quante strofet-te si desiderano, purché non guasti-no il significato del bel motto italia-nissimo». Sul tema demografico, cioè sul fattoche le donne debbano partorire epartorire per dare «otto milioni dibaionette all’Italia» E.A. Mario scri-ve una canzone che descrive una cri-si coniugale in atto, crisi superatagrazie agli imperativi del momento,col risultato di una figliolanza untantino esagerata: «La campagnademografica/ affrontarono ma inpien/ sette maschi nove femmine/e si voglion sempre ben!». Il che dàuna idea di come il fascismo consi-derasse il ruolo della donna.Quando la guerra finisce e gli Allea-ti arrivano a Napoli, E.A. Marioscrive la famosa Tammurriata nera,che sembra aver trovato anche inanni recenti entusiastici ammiratori.Essa viene considerata come una te-stimonianza divertita sul problemadei figli nati dall’occupazione an-glo-americana, dalla fame, dalla pre-senza di tanti soldati di colore. Queisoldati che – scrive Malaparte ne Lapelle – raccontano alle donne italia-ne di essere di colore per esigenze dimimetismo militare e che, appenatorneranno negli Stati Uniti, ripren-deranno il color bianco originale.Come si può scherzare su questodramma, sul particolare che «chilloè o fatto è niro niro/ niro nirocomm’ ’a cche…»? Le parole sonodi quello stesso Nicolardi che hascritto Teste di moro e tanto basti. Infiligrana, ma neppure tanto, conti-nua l’odio per il nero (e gli autorinon si sono forse resi conto che

quello è anche il colore del regimeche tanti lutti ha portato all’Italia).Subito dopo, nasce Surdato catuorne.Come accoglie E.A. Mario questosoldato? Cantando in lacrime sul pal-co di Piedigrotta e dicendogli che l’I-talia non è più una nazione. Comesarebbe? Non è l’Italia della Resi-stenza, che si è liberata dal nazifasci-smo? E ancora: l’Italia non è quelladell’«altra volta». Cioè quella dellaprima guerra mondiale? Pensa, diceancora E.A. Mario, che c’è qualcunoche non saluta più la sua bandiera.Ma non dice che quella è la bandierache il fascismo ha gettato nel fango,ma in nome della quale a migliaiahanno combattuto e sono morti. Il soldato che torna merita rispetto,ovviamente: ha combattuto per vole-re di governanti che l’hanno manda-

to in Russia, in Grecia, in Africa, inAlbania, in Spagna a morire. Ma oratorna in una nuova Italia dove queigovernanti sono stati abbattuti. Tut-to il tono della canzone è invece dirisentimento per questa patria nuova,di nostalgia per quando «la bandieraera la bandiera», di strisciante rabbiaper la caduta del fascismo.E.A. Mario ha scritto anche bellecanzoni e nessuno gli rimproverapiù di tanto di essere stato fascista.Ma quei versi cambiati su Caporet-to, quelle canzoni sulle teste dei«negri» e su Mussolini, sono imper-donabili e sono il segno non tantodi una adesione generica a una ideo-logia sbagliata, bensì di un razzismoa tutto tondo che in qualche misuracostituì appoggio e giustificazioneper le nefandezze fasciste in Africa enella seconda guerra mondiale.

Lo spartito della “Piedigrotta” di E.A. Mario.