Memorie di deportati livornesi: il diario di Frida Misul · Memorie di deportati livornesi: il...

Transcript of Memorie di deportati livornesi: il diario di Frida Misul · Memorie di deportati livornesi: il...

1

Memorie di deportati livornesi: il diario di Frida Misul

Frida Misul

Da diversi mesi abitavamo ad Antignano (frazione di Livorno) in una piccola casetta in via Santa Lucia dove ci trovavamo sfollati per via dei bombardamenti, fummo obbligati a chiudere un negozio di bigiotteria che avevamo a Livorno perché mia madre non poteva più sopportare i continui bombardamenti. Mia madre però, giorno per giorno, diventava sempre più pensosa e triste assistendo, sia pure da lontano, ai continui attacchi alla nostra città e in più correva la voce che i fascisti e i tedeschi davano la caccia agli ebrei e così noi, presi dal panico, passavamo giornate intere rinchiusi in casa per paura che da un momento all'altro ci venissero ad arrestare.

Il 12 settembre ci fu un bombardamento navale, la mia povera mamma si spaventò moltissimo tanto che le prese male al cuore. La sera pero stava un pò meglio, era più calma e l'indomani pomeriggio si sentì di andare a far visita ad una famiglia amica che abitava in Piazza Castello e l’accompagnai io stessa. Poi, per un momento, mia madre mi mandò a casa a prendere degli indumenti che le occorrevano, e quando fui di ritorno trovai la signora di cui mia madre era ospite, molto demoralizzata e spaventata; mi venne incontro, mi disse di star

calma, di non spaventarmi, che mia madre si sentiva un po’ male, allora corsi a chiamare il medico che appena venne ci disse che le era preso un attacco cardiaco e il caso si presentava piuttosto grave.

Povera mamma, la chiamavo e lei non mi rispondeva; presa dallo sgomento, corsi a chiamare le mie sorelle che subito accorsero, ebbero loro pure un gran dolore nel vedere mia madre in quello stato. Tutte e tre ci prestammo per curarla; ma povera mamma, tutto fu vano, anche mio padre, tornando la sera a casa non poteva credere ai propri occhi dato che la stessa mattina l’aveva lasciata piuttosto calma. La mattina del 13 dopo aver passato una notte triste, andai di nuovo dal medico ma questo ci dette poco da sperare. Difatti, verso le 11 della mattina dopo, mia madre mi volle vicina a se, mi stringeva la mano in segno di disperazione: forse non voleva morire cosi presto. Mi baciò e mi fece cenno di chiamare le mie sorelle, baciò tanto anche loro ed aveva gli occhi pieni di lacrime, ci buttammo nelle braccia l’una dell’altra e così mia madre perse di nuovo conoscenza e da quel giorno non conobbe più nessuno.

Foglio di congedo del padre di Frida Misul; in alto a sinistra il motivo: RAZZA EBRAICA

Pubblicazione digitale del volume “Deportazione: il mio diario”, supplemento a “CN-Comune Notizie” n. 52-53, III ristampa, Ospedaletto (Pisa) 2006

Comune di Livorno

Magazine Culturale del Comune di Livorno www.comune.livorno.it/_cn_online

2

Il giorno 13 settembre alle ore 15 la mia povera mamma cessò di vivere. Non posso descrivere lo strazio di noi tre sorelle, così sole senza mamma, senza un parente vicino, solo amici cari (infatti mia madre morì in quella casa dove era andata a far visita), mio padre era in città per cercare medicine e tutti i vicini si prestavano molto. Non dimenticherò mai la loro generosità. Vestimmo la nostra cara, e non l'abbandonammo un solo momento mentre dentro di noi regnava una grande angoscia per non poter trovare il modo di farla portare al cimitero e di conseguenza denunciare la sua morte, perché i tedeschi l’avrebbero saputo e ci avrebbero presi tutti; era come firmare la nostra condanna, e così studiammo di tenere ancora per qualche giorno la nostra povera mamma in casa. Il terzo giorno della sua morte, mio padre si decise per la denuncia e dopo essersi tanto raccomandato, ci fu portata via dalla “Misericordia”, una istituzione volontaria della città.

lo stessa mi dovetti recare dai tedeschi per chiedere la benzina per l’autofurgone, e questi me la dettero subito e molto gentilmente, io li ringraziai di cuore, dichiarando tra me, che i tedeschi, non erano poi quello che pensavo, ma umanitari e di buon cuore. Naturalmente più tardi dirò come ebbi modo di conoscere meglio alcuni rappresentanti di questo popolo, e a fondo, tanto da paragonarlo a un mostro senza umanità e comprensione. Infatti l’indomani, sotto i bombardamenti, unita a mio padre e alle mie sorelle, ci recammo al cimitero, interrammo mia madre, e da quel giorno demmo l’eterno addio a quell’anima che ci aveva lasciato in un tremendo dolore, senza più i suoi baci e le sue dolci carezze.

Da quel giorno tutto era morto per noi, e in casa da qualsiasi parte si andava, ci pareva di vederla ancora tra noi. lo, come figlia maggiore, presi il suo posto per mandare avanti la famiglia, e così mi dedicai al lavoro del commercio. Andavo a Firenze per comprare, e poi tornavo a Livorno, così tiravamo avanti, e ci facemmo una nuova vita, se vita si poteva chiamare. I bombardamenti si facevano più intensi, noi a Livorno avevamo lasciato la nostra casa, tutta la nostra roba ed io volevo tentare di farmi lasciare un permesso per andare da Antignano alla città

per ritirare qualche capo di biancheria e poterla cosi salvare. Mi rivolsi a molti comandi, ma sempre mi fu rifiutato. Vicino a noi, in via Santa Lucia, abitava una famiglia di brava gente, tra cui una signorina di nome Orietta Razzauti, la quale studiava Pianoforte, che mi promise un giorno di portarmi dalla sua professoressa per farmi sentire i suoi progressi. Andammo infatti pochi giorni dopo. Fummo accolte cordialmente da questa insegnante che si presentò col nome di Elena Mancini, la signorina Razzauti disse che anch’io studiavo canto e questa volle che assolutamente cantassi qualche brano di musica lirica.

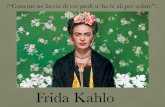

Frida Misul canta sotto lo pseudonimo di Frida Masoni per sfuggire alle leggi razziali

Rimase talmente stupefatta nel sentire la mia voce che si offrì di darmi lezioni gratis. In quel momento però le feci capire che non avevo nessuna intenzione di continuare a studiare dato che ero ancora in lutto per la mia cara mamma, ma questa insistendo, mi disse che non c’era niente di male, e che per me sarebbe stata una distrazione, e cosi da quel giorno divenni una scolara. Il mio animo però non era tranquillo perché stavo sempre con il terrore il che da un momento all’altro questa Signora Mancini venisse a sapere che ero di razza ebraica, e chissà

3

cosa mi sarebbe accaduto. Da diverse persone venni a sapere che la mia insegnante occupava qualche carica importante nel P.F.R., cosicché la mia paura aumentò e mi dava un cattivo presentimento. Con tutto ciò continuai ad andare a lezione come se niente fosse, anzi un giorno me la vidi apparire in casa dicendomi che mi conduceva in macchina a un comando tedesco presso Nugola dove davano un concerto; non posso descrivere ciò che sentivo nel mio animo e nel mio cuore, perché in questa villa si trovava il comando delle S.S. che se avessero saputo chi ero mi avrebbero subito arrestata, e chissà cosa sarebbe stato della mia sorte.

Come Dio volle, però, appena terminato il concerto, fui riaccompagnata subito a casa, dove raccontai tutto a mio padre, e alle mie sorelle. Essi incominciarono subito ad impensierirsi e mi pregarono di non andare più a lezione perché prima o poi, se la signorina avesse saputo, mi avrebbe certo denunciato, ma io non potevo credere che colei che mi voleva bene, come ad una figlia, potesse arrivare a tanto. Il giorno 19 marzo vi fu un grande bombardamento, seppi che la mia casa di Livorno era andata distrutta, i giornali annunziavano i famosi Decreti Razziali con cui tutti gli ebrei sarebbero stati avviati nei famosi campi di concentramento, perciò bisognava essere prudenti e stare molto nascosti. lo però non mi volli dare per vinta, e quella stessa mattina uscii di casa per andare dalla signorina Mancini per cercare di ottenere un permesso per entrare nella zona nera di Livorno. M’incamminai verso Ardenza, dove abitava la mia insegnante, ma il mio animo non era tranquillo.

L’ARRESTO

Trovai a casa la signorina Mancini che mi salutò cordialmente come sempre. Le presentai un cugino che era arrivato in quel giorno da Torino (mio cugino si chiamava Alberto Samaia) al quale chiesi di farmi compagnia per strada. Ci accolse molto gentilmente e dopo le cordiali strette di mano, le chiesi il favore di farmi avere il permesso tanto desiderato, ma questa mi rispose che non aveva più ordine di fare permessi e di rivolgermi direttamente in Questura, al che io risposi se mi recava nessun danno andare, dato che ormai sapeva tutto di me.Ma lei mi sorrise e

mi disse di stare tranquilla che sapeva quello che faceva. Sempre con mio cugino mi diressi verso la Questura di Ardenza in via del Mare, non senza un enorme sgomento nei nostri animi. Entrammo in un ufficio dove al tavolo erano seduti alcuni visi arcigni, ci domandarono cosa desideravamo, e io mi feci avanti e chiesi il famoso permesso.

Uno di questi agenti si fece avanti e mi chiese il nome, appena pronunciato il mio cognome questi mi disse: “Ma tu sei ebrea?” lo risposi di si, e così fui dichiarata subito in arresto per Legge Razziale. La stessa domanda fu rivolta a mio cugino, che anche lui ebreo fu arrestato immediatamente. Mio cugino mostrò dei documenti con i quali dimostrava di essere “misto” e lo trattennero in attesa finché vennero arrestati i miei familiari. Implorai l’agente di lasciare liberi i miei, dicendo che mio padre era anziano, che le mie sorelle erano minorenni, che la mamma era morta da cinque mesi in seguito agli spaventi dei bombardamenti, ma queste mie implorazioni non valsero a commuoverlo per niente, anzi con aria di scherno e di disprezzo disse: “Non dovevate essere ebrei!”. Quanto piansi! Attendevo di vedere la mia famiglia quando io e mio cugino fummo portati nella stanza del Maresciallo Altieri il quale non volle capire ragioni, benché lo conoscessi da parecchio tempo e lui conoscesse me, ma quel giorno fece finta di non avermi mai vista.

da “Il Telegrafo”, 2 dicembre 1943

4

Cominciò ad interrogarmi subito mentre in quel momento suonò la sirena dell'allarme. Mio cugino approfittò di una certa confusione per fuggire, e fece in tempo ad arrivare a casa mia prima della polizia per portare tutta la mia famiglia in salvo. Non potrò mai dimenticare quel gesto di coraggio e di generosità. Non posso descrivere quello che accadde in Questura dopo che gli agenti erano stati a casa mia e non avevano trovato nessuno, si accanirono contro di me ingiuriandomi e giunsero perfino a schiaffeggiarmi. Con soddisfazione, mi avvertirono che l’indomani mattina sarei partita per destinazione ignota, dove avrei trascorso un periodo lontana dai miei, in una bella villa ma che presto sarei tornata a riabbracciarli. Per il buon cuore di un agente, cercai di avvertire una mia cugina, Ida La Comba, che in quel momento per me era una seconda mamma e che ottenne di poter venire a trovarmi. Ebbi infatti un colloquio con lei e fra le lacrime la pregai di recarsi subito dalla professoressa Mancini per vedere se poteva fare qualcosa per me. Difatti mia cugina si recò subito da lei, ma la sua risposta fu per me una seconda condanna. “lo non posso far niente per Frida, perché non posso rovinare la mia posizione, dato che noi facciamo la campagna contro gli ebrei, i quali sono la rovina del mondo e quindi sono persone indesiderabili, perciò non posso farla rilasciare”.

Così anche quest'ultima speranza svanì. Nella notte che seguì non feci altro che pregare la mamma e il Signore che mi aiutassero, ero inesperta della vita e chissà cosa mi sarebbe accaduto, come mi sarei difesa. Singhiozzavo muta e sola in una cella, e nella mia mente apparivano orribili visioni senza avere un incoraggiamento o una parola da parte di nessuno. Giunse così l’alba che avrebbe deciso il mio triste destino. Il pomeriggio di quello stesso giorno fui avvertita di prepararmi per la partenza. Che dolore fu per me non poter rivedere le mie sorelle e il caro babbo, non poter dar loro neppure uno scritto ed un ultimo saluto. Fui affidata ad un agente della Questura e giunta alla stazione ebbi la solita raccomandazione di rito, prima di salire sul treno, di non provare a fuggire e di non parlare con nessuno altrimenti l’agente mi avrebbe fatta fuori. Come un cagnolino ubbidii al padrone. Un ultimo sguardo alla mia cara Livorno che fu teatro di molti ricordi; un pensiero alla mia cara mamma che lasciavo sola in quel cimitero

senza poter andare a darle un ultimo saluto e, con il pianto alla gola, salii su quel maledetto treno rimanendo divisa dalla mia famiglia che in quel medesimo istante era in preda ad un grandissimo dolore ed a una vera angoscia.

Auschwitz, alcune baracche del Campo

L’ARRIVO ALLA VILLA

Dopo molte ore di viaggio, spossata dalla stanchezza, con gli occhi arrossati e gonfi da quante lacrime avevo versate tanto che non riuscivo a tenerli aperti, arrivammo a Modena. Era buio. L’agente mi prese per un braccio, mi portò in un garage, prenotò una macchina di piazza e mi fece salire dicendomi che dopo un’ora saremmo arrivati alla villa che mi avevano descritto alle Questura di Livorno.L’agente si mise a parlare con l’autista e sentii rammentare “destinazione Fossoli”. In quell’istante non sapevo rendermi conto dove fosse questa città o paese o bella villa e cosi dopo un’ora di macchina ci fermammo in un grande recinto tutto contornato da filo spinato con dentro delle baracche in fila una accanto all’altra, a pochi metri dalle garitte con delle sentinelle alternate alle baracche. Mi sentii mancare il terreno sotto i piedi perché anche dal di fuori mi resi conto dove mi avevano portato non alla bella villa, ma in un grande Campo di Concentramento e chissà il destino cosa mi avrebbe riservato.

L’agente che mi accompagnò mi consegnò in mano delle S.S. ed ai fascisti repubblichini. Consegnò loro una lettera sigillata, e mi lasciò lì senza difesa alcuna. Questi cani, con uno spintone ed alcune pedate, mi domandarono le mie generalità poi mi rinchiusero in una baracca in attesa di chiarimenti. Quello che mi fece più impressione in quel momento fu vedere impresso nel berretto di quel Maresciallo tedesco un teschio. Mi sentii rabbrividire e da lì cominciai a intuire qualcosa. Che ne sarebbe accaduto di me?

5

La mattina all’alba fui chiamata per l’interrogatorio. Entrai in quell’ufficio, che poi venne chiamato “Villa Triste”, nel quale ad un tavolo sedevano 3 ufficiali delle S.S. di Verona, due fascisti repubblichini, un Maresciallo S.S. (quello che mi aveva presa in consegna), e due agenti italiani. Aprirono quella lettera sigillata e mi dissero che ero stata arrestata per le seguenti accuse: 1°) aver aiutato i Partigiani della Brigata Garibaldi di Firenze a Montefiorino; 2°) che in casa mia non eravamo mai stati iscritti al P.N.F. per cui eravamo considerati antifascisti; 3°) di essere Ebrea, e perciò “ospite indesiderabile”.

Tra le varie domande mi chiesero di dir loro dove era rifugiata la mia famiglia, dove si trovava un mio cugino a nome Umberto Misul, Capitano dei Partigiani, promettendomi in cambio la libertà. Ma le loro promesse non valsero a niente perché io non fiatai. Uno delle brigate nere allora, si alzò dal tavolo e mi dette tre pugni nella vita e uno sul viso per indurmi a parlare. lo non parlai. Ero impaurita e stordita. Arrivarono ancora pugni e tirate di capelli per domandarmi di altri correligionari e mi dissero che se non avessi parlato, mi avrebbero fatto ancora peggio. Con un fiammifero infatti mi bruciarono le unghie delle mani, e in quell’istante svenni. Quando ripresi conoscenza mi trovai in una stanza buia e mi vennero ad annunziare che, se non avessi parlato, alle 4 del mattino sarei stata fucilata. Alle tre sentii bussare alla porta e mi trovai a faccia con il Sacerdote del Campo, mi disse di star calma e di parlare se sapevo qualche cosa, ma io, in un dirotto di pianto, e stringendomi il medaglione di mia madre, morta da pochi mesi, giurai su esso che non avevo alcuna informazione da dare.

Egli allora mi rassicurò e mi disse che avrebbe fatto qualcosa per me. Alle 4 sentii di nuovo aprire la porta e capii che era giunta l'ora. Invece il solito Maresciallo venne a frustarmi, mi dette due pedate e mi disse che a giorni sarei partita per la Polonia, condannata ai lavori forzati a vita. Seppi che era stato il prete, con la sua carità cristiana, a strapparmi alla morte. Durante il giorno fui condotta a Fossoli in un grandioso Campo di Concentramento. Anche qui mi chiesero le generalità e mi consegnarono nelle mani di due distinte signore, le quali furono molto gentili; mi dettero assistenza medica ed ebbero molte premure per me. Una di queste si chiamava Emi Balconi e veniva da Milano; l'altra si

chiamava Crovetti. Anch’esse erano state arrestate in seguito alle Leggi Razziali ed erano addette alla direzione del Campo. Cosi dal primo all’ultimo giorno di mia permanenza in quel Campo ebbero molte premure per me che ne rimasi commossa.

Foto apposte sul documento per il rientro in Italia

Il Campo che mi ospitava era molto grande e diviso in due parti, una di 24 baracche per i detenuti politici e un'altra sempre di 24 baracche, per gli ebrei. La mattina ci davano caffè nero, a mezzogiorno due etti di pane e una tazza di minestra. Il terzo giorno cominciò ad arrivare gente: erano tutti ebrei di Firenze, fra i quali molte donne, bambini e vecchi paralitici. Feci subito amicizia con una ragazza di nome Mirella Bemporad, che era stata deportata assieme alla madre e con altre due signore, Virginia Calò e Olga Ambonetti che vennero nella mia cella. Formammo così una famiglia e ci promettemmo di rimanere unite fino al ritorno in Patria. La mattina dopo assegnarono me e Mirella alle pulizie e ci misero a lavare dei grandi pavimenti, a togliere la calcina in ginocchio e a fare tanti altri lavori di fatica. In seguito facemmo conoscenza con il cuoco, signor Nazzau, il quale ci fece entrare in cucina per sbucciare le patate.

6

Cosi trascorrevamo i nostri giorni, sempre agitate al pensiero però di cosa ci potesse accadere, perché ormai eravamo nelle loro mani.

Intanto il Campo si riempiva di politici e di ebrei che tutti i giorni arrivavano da tutte le parti d’Italia. Il I° Maggio sempre a Fossoli, fu commesso un nuovo delitto; mi trovavo in cucina a lavorare mentre fuori si faceva l'appello, tutto era silenzio. Dopo un quarto d'ora si udì un colpo di rivoltella e poi grandi urla di tensore. Andammo sulla porta per vedere che cosa era accaduto e, con grande raccapriccio, vedemmo un povero giovane riverso a terra in una pozza di sangue. Si seppe poi che si chiamava Pacifico Di Castro di Roma, padre di 7 figli, ucciso barbaramente alla presenza del fratello e in presenza anche di uomini, donne e bambini. Motivo dell'uccisione: non poteva recarsi al lavoro perché quel giorno si sentiva male ed aveva disubbidito così ai tedeschi. Accorso il fratello, non poté dargli nessun aiuto perché minacciato anche lui di subire la stessa fine. Ci rendemmo ancora una volta conto della crudeltà del popolo tedesco.

da “Il Tirreno”, 11 marzo 1945

La mattina del 16 Maggio, di nuovo tutti in appello, ci guardavamo presagendo qualcosa di grave. Infatti giunse poco dopo il Maresciallo tedesco con una lista di nomi: quelli che chiamava, sarebbero partiti il pomeriggio “per destinazione ignota” che risultò poi la Polonia. Allora rivolsi gli occhi al cielo, invocai il nome della mia adorata mamma e del Signore, che mi venissero in aiuto e scoppiai in un dirotto di pianto. In quel momento fu pronunciato il mio nome e così si compì il mio destino. Assieme a me c’erano molti deportati di Livorno, fra questi la famiglia Della Riccia, il sig. Sonnino figlio del

dr. Mauro, le famiglie Cava, Levi, Attal. Tutti ci guardammo in faccia pensando quale sorte ci sarebbe toccata. In fretta e furia ci fecero preparare le nostre cose, scrivemmo poche righe a casa, solo saluti, e fummo adunati in mezzo al piazzale. La giornata era calda sembrava che il sole si ribellasse davanti a quei cani tedeschi e fascisti della Repubblica di Salò. Ma perché tutto questo? Quali delitti e quali colpe avevamo commesso? Specialmente noi donne, i vecchi paralitici, i bambini appena nati o ancora nel grembo delle loro madri? Perché tanto odio contro di noi?

Da ogni parte si udiva il pianto di tante mamme con i loro bambini in braccio come se avessero saputo che non sarebbero più tornate. Ad uno ad uno ci fecero salire sull'autobus e da qui arrivammo alla stazione. Eravamo in tutto 800 persone. Giunti alla stazione ci fecero salire su dei carri bestiame mettendoci 80 per vagone, ci dettero un filoncino di pane e poi, con disprezzo e risa, ci chiusero dentro con dei grandi catenacci, piombarono i vagoni e ci spedirono come merce qualunque per destinazione ignota. Che tristezza regnava nei nostri cuori! I malati non respiravano, i bambini impauriti stavano avvinghiati alle loro madri. Insomma, su tutto il vagone regnava sgomento e disperazione: qualcuno malediva quei cani barbari che ci trattavano così senza pietà. Come e perché subivamo quel martirio senza colpa? Quale mostruoso odio aveva avuto il tedesco e il fascista per arrivare a far soffrire in tal maniera tutto il popolo ebraico che non aveva possibilità di difendersi, per condurlo al macello e allo sterminio? Per una semplice ragione di differenza di religione dovevano essere deportati e massacrati milioni di poveri innocenti. Tutto questo senza ombra di pietà da parte di tedeschi e fascisti e senza ragione alcuna.

Speravamo che Dio stendesse la mano sopra a questi massacratori e impedisse loro di compiere questa infamia, ma era troppo tardi: il treno prese a rotolare pesantemente sulla strada ferrata. Venne la sera e la notte ci trovò così in piedi senza un piccolo spazio per poterci sdraiare e ci litigavamo perfino per conquistare pochi centimetri. Da ogni parte si sentivano pianti di disperazione, urla di rabbia, fiochi lamenti e pianti di bambini. Ogni due giorni ci veniva distribuito un po’ di pane e di acqua. Eravamo al quinto giorno di viaggio e non ne potevamo più.

7

Senza poter dormire né lavarsi si soffocava e ci auguravamo la morte che sarebbe stata la nostra liberatrice. Al sesto giorno il convoglio si fermò e credemmo di essere arrivati, invece la meta era ancora lontana. Ci fecero scendere per prendere un po’ d’aria e per poter soddisfare i nostri bisogni fisiologici; demmo sfogo così a tutto, dimenticando ogni vergogna, davanti ai tedeschi con il mitra puntato. Volevano che ci sbrigassimo e qualcuno, ridendo, mentre eravamo in certe posizioni, ci fotografava prendendo cosi delle belle foto che i fascisti delle Brigate Nere avrebbero conservato con orgoglio come testimonianza delle loro bravure, ridendo tanto da comprimersi la pancia. Poi alla svelta ci fecero risalire nel carro bestiame, ci rinchiusero di nuovo e il treno si rimise in moto.

Ricordo che rimasi molto disgustata dell'accaduto e che in quel momento versai molte lacrime per non avere avuto alcun aiuto e difesa da nessuno. Così era il nostro destino. E in seguito che cosa sarebbe accaduto? I vecchi maledivano ancora i carnefici per il feroce trattamento e poi volgevano gli occhi al cielo per chiedere a Dio aiuto, ma tutto era inutile. Intanto i giorni passavano senza che noi potessimo vedere aria. Ci pareva di non arrivare mai e ci auguravamo la morte come una liberazione. Mi ricordo che una sera ci sorprese un bombardamento e noi avevamo paura di essere colpiti in quel carro e di morire rinchiusi, ma il treno si fermò e il giorno 22 arrivammo a destinazione cioè ad Auschwitz (Polonia).

Ingresso di un Campo di Concentramento “Il lavoro rende liberi”

L’ARRIVO AL CAMPO

Subito ci furono aperti i vagoni e fummo obbligati a scendere alla svelta. Ci fecero

depositare tutto quello che avevamo con noi, e a suon di bastone ci fecero mettere in fila per cinque. Intanto le famiglie si stringevano ancora di più al seno le loro creature per non essere divisi. C'incamminammo così verso il Comando quando ad un certo momento vedemmo molti tedeschi uniti in atteggiamento di inquisitori, armati di mitra e di grosse buste e donne tedesche che tenevano al guinzaglio dei grossi cani pronti a saltarci addosso. Da una parte erano ammonticchiati dei cadaveri con i volti neri, gonfi, con occhi dilatati e lingue che penzolavano dalle labbra straziate. Si vedeva sangue da ogni parte e forse scorreva anche quello di qualche nostro parente. Vedendo questo atroce spettacolo, sentimmo nei nostri cuori che per noi ormai non c'era più scampo né speranza di poter sfuggire a quella triste sorte.

Era un inferno, ossia un passaggio nell'aldilà dopo atroci sofferenze. Immediatamente gli uomini vennero separati dalle donne e dai fanciulli, ordinarono loro subito di mettersi in fila ed in cammino e altrettanto fecero con noi che sfilavamo dinanzi a quelle canaglie. Alle mamme vennero subito strappati i bambini dalle braccia. Gettarono queste creature piangenti sul camion come fossero immondizia. Così, dopo tutta la selezione, rimanemmo 65 ragazze, tutte robuste. Ad un certo punto, prima di aspettare l’ordine per incamminarci di nuovo, un tedesco, per caso, vide che una delle ragazze teneva un grosso involto tra le braccia. Le fu intimato di far vedere che cosa c'era dentro e questa, tutta sconvolta e tremante, aprì uno scialle nero di lana e apparve una bella bambina di circa 6 mesi. La madre supplicò tanto il tedesco di non farle del male e chiese di andare dove sarebbe andata sua figlia per seguire lo stesso destino. Ma il tedesco con un grande sogghigno prese la povera creatura, le strappò i poveri stracci di dosso e poi, con grande sveltezza, la scosciò davanti agli occhi inorriditi della madre e di noi tutti. La povera donna non sopportando il grande dolore, cadde subito morta ai nostri piedi. Questa signora era livornese come me, si chiamava Berta Della Riccia. Fu arrestata assieme ai suoi familiari per essere condotta ad Auschwitz. Di tutta la famiglia non è rimasto alcun superstite, perché tutti furono uccisi nelle camere a gas.

Con gli animi sconvolti ci incamminammo verso il Comando tedesco. Ancora ci accolsero

8

con i mitra puntati e le donne tenevano ancora dei grossi cani pronti a saltarci addosso. Ci fecero entrare poi in una baracca dove venimmo “marcate a fuoco” sul braccio sinistro. A me fu impresso il numero AX 5383. Non so descrivere il martirio e il dolore fisico e morale che ebbi in quel momento; il mio braccio bruciava ed un rivolo di sangue scendeva giù per la mano. Da quel momento non rappresentavo che un numero fra tanti altri. Dovetti così dimenticare il mio nome, dato che da allora venivamo chiamate per numero. Ci fecero poi passare in un'altra stanza, ci fecero spogliare e rimanemmo come madre natura ci aveva fatte. Alcune donne ci vennero incontro con rasoi ben affilati e incominciarono a raderci a zero i capelli e tutto il resto del corpo. I nostri bei capelli caddero a terra ed in quel momento io desideravo ancora una volta la morte, e chiamavo la mia povera mamma che mi venisse in aiuto. Ci guardammo inebetite e piangenti, senza osare difenderci da quelle mani feroci.

Ci fecero fare una doccia, prima bollente e poi fredda, fummo condotte in un'altra stanza per aspettare il vestiario. Ma forse si dimenticarono completamente di noi, perché dovemmo aspettare molte ore prima che questi arrivassero. Eravamo intirizzite dal freddo, nude con le finestre senza vetri. L'inverno polacco si posava sulle nostre carni martoriate e offese, tanto da farle diventare livide. Ci stringemmo per farci un po' di calore, ma a poco valse questa nostra iniziativa. Intanto qualcuna cadeva a terra per il freddo e la fame. I tedeschi passavano fuori, e noi per vergogna, cercavamo di ripararci l’una con l’altra, ma questi insistevano a guardarci commettendo anche atti osceni davanti a noi. Che dolore regnava nei nostri cuori. Dove ci avevano condotte? Che colpe avevamo commesso? Verso sera venne una “Kapò” che cominciando ad urlare come una belva distribuiva legnate a quelle che erano a terra svenute. Ci fece mettere sull’attenti per distribuirci il vestiario, e ci furono consegnati i seguenti indumenti: una camicia da uomo strappata e mangiata dai pidocchi, un paio di mutande da uomo sporche, un vestito a righe (uniforme dei galeotti) senza maniche e un paio di scarpe diverse l’una dall’altra, una col tacco e una no, oppure con i tacchi di diverse misure. Ci fece vestire tutte in gran fretta, e ci fece passare poi in un’altra stanza dove delle donne stavano con un grosso pannello in mano. Lo intinsero in

un liquido rosso che stava dentro delle secchie, ci fecero voltare tracciarono nelle nostre spalle una grossa croce rossa. Il liquido passava dalle vesti alle nostre carni e io ne ebbi un'impressione enorme: quello era sangue dei nostri cari, sangue ebreo e innocente e per farcelo ricordare ce lo impressero nelle vesti.

Da qui ci fecero uscire per farci avviare nelle baracche. Una folata di vento freddo agghiacciò le nostre carni, i nostri piedi affondavano nella melma e ci sembrava di sprofondare. Da qui comincio la mia vita da deportata forzata. Pregai ancora una volta Iddio e mia madre, che mi aiutassero a sopportare quelle atroci pene, e cosi, facendosi scuro, andammo incontro ad un futuro triste e doloroso.

Auschwitz 1980 - Foto di Patrizio Pasquetti

LA VITA NEL CAMPO

Si trattava ora di aspettare un po’ di cibo, almeno un giaciglio per dormire. La fame ci logorava lo stomaco, il sonno e la stanchezza si facevano sentire. Dopo aver fatto l’appello una Kapò ci portò al Blocco 31 dove, ci disse, dovevamo dormire. Una “cova” per 10 persone, ma il posto, era appena per 4, perciò cominciavamo a litigarci tra noi, senza pensare più all’amicizia e a niente. Tutti volevamo un po' di spazio ma il posto non era sufficiente. Tra le urla e i pianti sentimmo le grida acute della stessa kapò che a suon di legnate mise il silenzio nella baracca. Non avevamo ancora preso sonno quando sentimmo di nuovo le grida della Kapò che ci fece rialzare per l'appello. Bisognava stare sempre all'erta, non avevamo orologi nel Campo, ma le Ungheresi che si orientavano con le stelle ci dissero che potevano essere le tre circa ed in cinque minuti bisognava essere fuori per l’appello. Il fango non ci permetteva di camminare ed il freddo era

9

insopportabile. L’appello durò circa tre ore, poi ci fecero entrare di nuovo nel Blocco.

Alle 11 finalmente distribuirono una gavettaogni dieci donne senza un cucchiaio. Ci fecero mettere in fila e finalmente arrivò la “zuppa” tanto desiderata. Le prime arrivate portarono subito alla bocca quella brodaglia di dubbio colore ma con un gesto di repulsione gettarono via quel cibo inqualificabile dal quale usciva un fetore insopportabile. Nessuna di noi fu capace di ingerire un solo sorso. Le Kapò quando videro così ci guardarono con aria di sfida e cattiveria dandoci di nuovo legnate a non finire. Così punteggiata da episodi ancora più odiosi, finì la prima giornata al Blocco 31. La sera fummo di nuovo radunate sulla strada per l’interminabile e perfettamente inutile appello, dopo di che ci distribuirono del pane con margarina che in ogni modo servì a calmare gli spasimi della fame che da troppo tempo si faceva sentire. Poi ancora liti fra di noi per avere un po' di posto per dormire, non andavamo più d’accordo e in quel momento ci odiavamo.

Dopo tre giorni di questa infernale storia, dopo il consueto appello, un’altra grinta venne a prenderci per portarci a lavorare: ci portò in nove per volta in una baracca, distribuendoci pala e piccone, e, dopo una marcia di 5 chilometri sotto il freddo intenso e le legnate della Kapò per andare a passo (cosa non possibile dato il fango), arrivammo in un altro campo dove ci spiegarono che dovevamo fare delle grandi fosse che dovevano servire per le fognature. Il gelo ci impediva di tenere in mano il piccone ma bisognava lo stesso lavorare e cominciammo con mani inesperte a fendere il terreno. Ben presto però le nostre povere membra, non abituate a lavori pesanti, si ribellarono e molte di noi caddero svenute e prive di forze. C’era solo una cosa da fare: resistere, altrimenti le legnate si sarebbero fatte sentire ancora ed era peggio per noi: era la fine. Il lavoro si alternava tra il piccone e tirare a mano delle grosse carriole cariche di pietre portando poi queste su delle scale e così per 14 ore al giorno. La sera il maledetto appello e poi stanche ed affamate tornavamo nelle nostre baracche.

E così era la nostra dura vita, dall'alba, cominciando sempre con l'appello, fino a sera, terminando con il medesimo. Una mattina delle

tante ci portarono a 8 chilometri dal Campo, scortate dai tedeschi armati e da grossi cani. Il freddo era più intenso del solito, i nostri zoccoli di legno affondavano nella neve e ci impedivano di camminare svelte come volevano i carnefici, non sapevamo più come fare per poter far capire loro che era una cosa umanamente impossibile, ma questi non sentendo ragioni cominciarono a tirare legnate e la “iena bionda” (una Kapò tedesca), con un sorriso beffardo dette la via ai cani mastini lanciandoli contro di noi. Questi, affamati come erano, ci saltarono addosso ed una nostra povera amica di Fiume venne sgozzata e cadde in una pozza di sangue, molte erano le ferite gravi, io, per fortuna, ebbi solo un morso al braccio destro, cosi potei dare soccorso a quelle che erano maggiormente provate. Per noi quel giorno fu la marcia della morte, arrivammo a destinazione tutte contuse e inebetite dal dolore, nonostante tutto ciò fecero subito cominciare il lavoro di piccone per scavare delle trincee.

Interno di una baracca. Foto tratta da “Auschwitz, oggi “ mostra di Raymond Depardon

Cominciò a piovere e i tedeschi, incuranti di noi andarono a ripararsi mentre i nostri poveri corpi rimasero per ore sotto l’acqua. Le nostre schiene erano zuppe e noi stringevamo i denti dal freddo pensando a quando, a casa, avevamo il nostro necessario che ci aveva permesso di coprirci nelle annate precedenti. Quando quella sera stessa ci trovammo fuori della baracca per l'appello, vedemmo da lontano delle luci strane e meravigliose. I miei occhi, gonfi per le lacrime versate, si dilatarono a tanti riflessi che si alternavano con vampe dorate striate suggestivamente di vermiglio e turchino. Quei raggi luminosi delle fiamme che illuminavano stranamente il mondo delle tenebre, avevano il potere di conquistare il mio spirito con un fascino inspiegabile ma che nel medesimo istante

10

incutevano in me una inconfessata paura. Forse quella luce era un’allucinazione invocata dalla febbre che struggeva il mio corpo. Ma ben presto seppi che non avevo vacillato, e così il vero significato della lontana luce notturna ed un gelo improvviso invase la mia povera anima smarrita che si sentì sprofondare in una palude viscida da angoscioso terrore.

Forni crematori. Foto tratta da “Auschwitz, oggi “ mostra di Raymond Depardon

Erano sette forni crematori, il regno orribile di un mostro assetato di sangue umano, era |’ultima meta per le vittime della crudeltà nazista, la quale, dopo avere annullato il loro spirito e la loro personalità, annullava quello che rimaneva del loro povero corpo dandolo in pasto alle immonde fiamme sacrileghe che, nell'ultimo e definitivo annientamento, erano costrette ad offrire ai carnefici il supremo servigio. Il forno crematorio era infatti attrezzato con perfetta e macabra tecnica in modo che le sostanze grasse dei corpi bruciati non andassero perdute, bensì raccolte in appositi recipienti. Queste venivano impiegate successivamente, assieme alle ossa calcificate, negli usi più impensati, quali la fabbricazione del sapone, col quale noi eravamo costrette a lavarci, la concimazione dei campi e forse (questo mi faceva impazzire), alla confezione del cibo dei prigionieri, fra i quali dei grossi salami.

Delle 800 persone che partirono assieme a me da Fossoli, rimasero salve in Polonia, 60 donne e 70 uomini, mentre il rimanente venne barbaramente ucciso, perché composto da persone anziane e da bambini da 1 a 11 anni di ambo i sessi i quali, non avendo l’età e la forza per affrontare le fatiche non erano che di peso ai carnefici e perciò venivano subito eliminati col solito trattamento. Perle donne in stato interessante veniva usato un altro trattamento.

Fattele camminare ad una certa distanza le colpivano al ventre, queste cadevano a terra tramortite, mentre seguitavano a battere il loro ventre finche la creatura che vi era dentro non cessava di vivere.

TUTTO QUESTO DAVANTI Al NOSTRI OCCHI!

Poi prendevano le figlie ancora bambine di qualche prigioniera e usavano loro violenza davanti alle madri senza nessuna pietà. Dopo aver soddisfatti i loro oltraggiosi desideri prendevano madri e figlie e le portavano ai forni crematori per non sentire più i loro pianti strazianti. Naturalmente non dicevano loro che andavano a morire bensì a fare un bel bagno benefico per i loro corpi. Veniva loro distribuito un pezzo di sapone nonché un asciugamano, e venivano fatti entrare in una grande sala adorna di mattonelle porcellanate con dei grandi specchi alle pareti ed in mezzo una grande sfilata di docce. Allorché tutti avevano preso posto aspettando che da quei fori uscisse l'acqua tiepida e benefica nella sala risuonava un sibilo sinistro e dai fori stessi usciva la morte sotto forma di una densa nube di gas venefico.

La morte per asfissia, non era lunga, ma quei pochi istanti che la precedevano, in quella sala maledetta si svolgevano scene agghiaccianti, risuonavano gemiti e invocazioni così strazianti, che avrebbero intenerito un cuore di pietra, ma non quello dei nazisti che, da appositi finestrini, osservavano sogghignando con gioia feroce il terribile spettacolo. Tutto questo era voluto da Hitler, “il grande condottiero” del popolo autodefinitosi eletto, che edificava la cieca e pretesa grandezza della nazione germanica, sopra un tragico piedistallo di milioni di cadaveri spietatamente ed orrendamente seviziati. Il macabro spettacolo del crematorio e le atroci scene che avvenivano nelle camere a gas, agivano come diversivi per tenere allegro lo spirito satanico dei carnefici tedeschi i quali facevano a gara nell’ideare tiri diabolici che mettevano in atto a danno dei disgraziati prigionieri. Di infinite atrocità ho evitato di parlare e citerò ancora soltanto quelle che fecero vibrare l'animo di giusto sdegno e di commosso dolore, consapevole che non offendono il pudore e l’amor proprio della scrivente e del benevolo, paziente lettore che ritengo non abbia dubbio

11

alcuno di quanto affermo essendo stata testimone e vittima al tempo stesso.

Interno di una camera a gas

Gli aguzzini tedeschi non furono soltanto degli assassini spietati e senza cuore, ma degli esseri inqualificabili. Nel loro animo perverso si annidavano mille perfidie, mille crudeltà che sapevano mettere in atto in ogni maniera. Il loro sadico desiderio era tale che per soddisfarlo sacrificavano senza scrupoli una parte di quella umanità che era stata soggiogata dal peso brutale della loro potenza materiale e numerica che però la sua assenza di pietà, di umanità, nel momento stesso in cui compiva quelle atrocità segnava la sua sconfitta più completa e meritata. Sotto ai miei occhi, ai miei poveri occhi stanchi di piangere, una mattina furono uccisi 2OO uomini rei di aver fatto un atto di sabotaggio nel crematorio e così quella mattina essi stessi furono obbligati a scavare una fossa enorme nel terreno e sui margini vennero fatti allineare. I tedeschi da una certa distanza di sicurezza provocarono elettricamente l’accensione dell'esplosivo, ed i corpi maciullati orribilmente dei 2OO prigionieri precipitarono nella fossa scavata con le loro mani.

In altri casi le donne che erano riuscite a nascondere la loro maternità, al nono mese entravano nell'ospedale del Campo per partorire. Avvenuto il parto, il neonato subiva uno speciale trattamento: o veniva annegato in una vasca piena di acqua freschissima, oppure lo lasciavano morire di fame sotto gli occhi disperati della madre che atterrita e impotente assisteva alla fine del frutto caro e prezioso delle sue viscere. I geni malefici del Campo di Auschwitz il dott. Kuller e il dott. Fritz Kleinche, aiutati da una fitta

schiera di accoliti, compivano sui prigionieri ogni genere di esperimenti per lo sterminio rapido di grandi masse di uomini, donne e bambini. Su ordinazione dei capi medici si sperimentavano sugli uomini i preparati chimici più pericolosi come si usa sulle cavie e sui conigli. Sulle donne provavano mezzi sempre più efficaci per provocare la sterilizzazione così che se il caso avesse voluto che un giorno fossimo state liberate, la nostra razza sarebbe stata completamente annientata non potendo più avere figli.Dovemmo subire anche questa umiliazione.

Un complesso industriale, sempre insediato nel campo, sfruttava tutto fino all'impossibile. Le materie prime erano costituite da ossa umane, denti, capelli, grassi, peli del corpo; tutto da utilizzare per il grande Reich. Quando i Russi entrarono ad Auschwitz per la liberazione, un ufficiale con la delegazione della Croce Rossa Internazionale, nel fare un accertamento sul luogo dove avevano funzionato le camere a gas, in un sotterraneo del forno crematorio scoprì macchine per la fabbricazione del sapone, una quantità di salami confezionati dai nazisti con i residui della cremazione, che veniva distribuito una volta alla settimana ai prigionieri come supplemento razione. In altre baracche annesse all’ospedale esisteva una clinica di studi dove mettevano in atto i terribili esperimenti sui vari prigionieri. Fra questi, ad alcune belle ragazze ungheresi dai 14 ai 18 anni, fra atroci sofferenze e urla strazianti, venivano tolte delle parti di midollo, che appositi medici con il grande medico Kengerle, tentavano di innestare su altri pazienti, sempre prigionieri, per rendersi utili al loro idolo Hitler e ai suoi sostenitori …

Per fatalità un giorno fui incaricata di far pulizia in quella clinica. Appena entrata in quella baracca, uno spettacolo terrorizzante si presentò ai miei occhi: le comuni pareti della baracca erano completamente coperte con lembi di pelle umana di donne russe scuoiate e di zingare. Sopra alcuni scaffali, sotto apposite campane di vetro c'erano teste intere mummificate di prigionieri russi che servivano come dei comuni soprammobili e come arredamento. Sopra un altro tavolo grandi vasi di vetro custodivano membra umane di uomini, donne e bambini. In un’altra stanza grandissima, in molte vasche da bagno si vedevano interi corpi di uomini e donne conservati dentro sostanze

12

chimiche, che sembravano dormissero un quieto sonno. Tutto questo serviva per studio, per far progredire la scienza tedesca. Non posso dimenticare ancora l’orrore che provai quel giorno, pensando a quei poveri disgraziati ai quali, dopo atroci sofferenze, non era data nemmeno una onorata sepoltura. Tutto il complesso era un vero mattatoio umano.

Foto tratta dalla mostra “Sterminio in Europa. Perché ricordare”

In un’altra baracca, accanto a quella degli esperimenti, accostati ad una parete, vidi molti sacchi e balle che formavano una montagna. Incuriosita domandai alla Kapò che cosa contenessero. Ella mi fece cenno di aprire un sacco: un fetore mi mozzò il respiro, poi di nuovo mi avvicinai e potei vedere il contenuto; c'erano grandi ciocche di capelli, alcuni ricciuti. Mi resi conto così che anche i miei capelli erano finiti in mezzo a quei sacchi. E pensare che fin da bambina li tenevo come una cosa preziosa! In quel momento mi venne in mente la mia adorata mamma, che la mattina, prima di andare a scuola, me li pettinava con orgoglio, con le sue dolci mani. Rimasi perplessa a fissare quei sacchi, con le lacrime che mi rigavano il volto, riportandomi indietro con il tempo dei cari ricordi, ma la Kapò mi scosse il braccio, dicendomi di andar via. Volli ancora domandare a che cosa servivano quei capelli nei sacchi, essendo per me un pensiero ossessionante. Mi spiegò che venivano

spediti in Germania a delle fabbriche dove venivano confezionati guanciali e materassi, per inviarli negli ospedali da campo, per dare miglior sollievo ai soldati del grande Reich.

Mi venne in mente allora il primo giorno di ingresso in questo Campo, cioè il 16 Maggio I944. Sulla porta di entrata c'era scritto: “Il lavoro nobilita, chi lavora tornerà”! Ma purtroppo dopo pochi mesi di questa vita, per tante care amiche, sottoposte ad un lavoro massacrante, la loro fibra non ha resistito e quindi per loro non c’e stato ritorno.

LA MALATTIA

Auschwitz poteva paragonarsi ad una terribile bufera abbattutasi inaspettatamente sopra una moltitudine di esseri innocenti che erano venuti a trovarsi miseramente in balia a temporaleschi vortici mossi dal più bieco terrore. In quella bolgia di vivi, una bolgia ove venivano commessi liberamente crimini di ogni genere, una bolgia dove gli uomini venivano bruciati vivi, i bambini torturati e le donne scuoiate, dato che la loro pelle era stata trovata ottima per la fabbricazione di borse e cinture, ed altri oggetti che per loro divenivano rari, pochi sopravvissero. Passati mesi e mesi lunghi come un'eternità, piena di rinunzie e di dolori di affannosi, pensieri di intima angoscia e di dubbi assillanti, il lavoro spezzò le mie energie e un mattino mi abbandonai spossata sul fango nel quale affondavamo da alcune ore, manovrando stancamente il piccone maledetto sotto una pioggia scrosciante, che mi flagellava le membra con accanita violenza.

Alla sera quando rientrai nella tetra baracca inospitale, ero in condizioni veramente pietose: una tosse continua mi spezzava il petto, i polmoni mi doloravano in maniera indescrivibile, i lunghi brividi di febbre mi percorrevano per tutto il corpo diventato ormai scheletrito. Espressi alla Kapò il desiderio, di sottopormi ad una visita medica e la mia decisione provocò la costernazione delle mie inseparabili amiche, le più care e affezionate. Perché per gli ammalati, infatti, la sorte era indubbia ed io presentandomi al medico avrei segnato la mia condanna. Le affettuose esortazioni delle mie compagne di sventura mi commossero profondamente ma non mi fecero desistere dalla decisione presa. Tanto ormai la mia vita era un inferno e la morte ancora

13

una volta mi apparve come una liberazione. Che essa mi cogliesse nella camera a gas, anziché nel fango vivendo in quel suolo ostile era per me epilogo del tutto indifferente. Affrontai la visita medica, e riconoscendomi ammalata di polmonite e nefrite, venni ricoverata in una baracca che funzionava da ospedale.

Foto tratta dalla mostra “Notte e nebbia su Birkneau” di Jurgen Kahlert e Harald Nodolny

Questo ospedale era formato da tanti letti a castello sopra elevati fino al terzo castello, tutti di rozze tavole di legno ed al posto della materassa c'era della paglia putrida e sporca che faceva rivoltare lo stomaco. Una infermiera mi domandò il mio numero sul braccio, e mi chiese di che nazionalità ero. Allora quando capì che ero italiana, mi destinò assieme ad un'altra amica di sventura, anche lei italiana nativa di Roma che si chiamava Giuditta di Veroli e così tutte e due affette della stessa malattia si tentò la sorte pur non sapendo che cosa sarebbe accaduto di noi. In questo reparto di ospedale, eravamo circa 2OO ammalate ed io rimasi molto rattristata nel vedere tante ragazze scheletrite, in pessime condizioni, ridotte pelle e ossa. Qui il pasto a confronto con quello delle baracche sembrava un pranzo: la mattina ci davano un po’ di caffè nero che sembrava acqua sporca, dopo la visita medica e alle ore 12 ci veniva data una presa di aspirina, una gamella di acqua e rape; la sera 5O grammi di pane, e circa gr.2O di margarina, poi il silenzio e bisognava dormire.

Qualche sera, oppure durante la notte, veniva un tedesco a visitare gli ammalati, poi annotava su un libretto il numero di matricola segnandolo sul braccio di ogni ammalata che pareva a lui, e la mattina tornava di nuovo con altri due tedeschi, insieme prelevavano 2O persone, oppure 50, le facevano vestire alla svelta, poi venivano fatti

salire su dei camion e venivano condotte via dicendo che venivano destinate in altro ospedale. Invece noi il giorno dopo si veniva a sapere che quelle care amiche di sventura erano andate nei forni crematori, perché non avevano più energia da sprecare nel lavoro forzato. Certo per noi diventava una vita d’agonia e di spasimo, solo al pensiero che quella sorte poteva toccare anche a noi. Una mattina tornò il medico tedesco e la dottoressa per il controllo medico, mi ricordo che ci fecero scendere a terra tutte nude. Il tedesco ci scrutò da cima a fondo, e fece un cenno alla dottoressa, di cui io non capii il significato, so solamente che mi sentivo mancare il terreno di sotto ai piedi, guardai Giuditta ed anche lei pallida guardò me: per noi era finita, poi scelse altre 12 ammalate, salutò la dottoressa ed andò via.

Allora noi si chiamò la dottoressa per sapere il nostro destino e questa consigliò a me e a Giuditta di lasciare l'ospedale perché eravamo migliorate e perché fra giorni ci sarebbe stata un'altra selezione per il crematorio e forse potevamo essere scelte anche noi. E così questa dottoressa che per dir la verità era abbastanza buona, ci portò dei vestiti a righe e degli zoccoli pesanti per essere avviate ad altre baracche che lei sapeva. lo e la mia amica si ringraziò molto per quello che aveva fatto per noi, salutammo tutte quelle povere ragazze che rimanevano lì in ospedale ed insieme ad altre dieci si varcò la soglia di quell’ospedale che ci aveva fatto conoscere tutti i peggiori supplizi e martiri di vera tirannia. Mentre varcavo la soglia insieme alle mie amiche, la dottoressa chiamò di nuovo il mio numero, appena fui davanti alla sua presenza, mi domandò se era vero che in Italia avevo studiato canto, quando le risposi di si, allora essa mi fece cantare qualcosa.

LA SALVEZZA NELLA VOCE

Radunai le mie poche forze, in quel momento implorai il Signore che mi venisse in aiuto perché ero molto debole. Guardai tutte le mie amiche che lasciavo in ospedale, e chiesi loro cosa desideravano che cantassi, allora tutte unite mi guardarono, e mi pregarono di cantare la canzone “Mamma”. Per me fu una fitta al cuore perché mi ricordava la mia povera adorata mamma, però cantandola, per le care amiche, la cantavo anche alla mia mamma che ero certa in quel momento,

14

di lassù dal cielo l'avrebbe ascoltata e nello stesso tempo mi avrebbe aiutata per la mia salvezza. Mi feci coraggio e la cantai. Appena ebbi finito la canzone tutte quelle povere ammalate erano commosse perché anche loro in quel momento ricordavano la mamma. Nello stesso istante si aprì la famosa porta dell'ospedale, e vidi entrare il solito medico tedesco, con i suoi aiutanti, io rimasi stordita credendo che ci fosse qualche altra novità, invece con mossa brusca mi dissero di cantare ancora per loro. Cantai allora la “Serenata” di Schubert. Appena terminai, il medico tedesco mi fissò insistentemente, poi parlò alla Kapò, mi prese il numero sul braccio e insieme a Giuditta mi disse di seguirlo. Non posso descrivere in quel momento la paura lo sgomento che sentivo per dover seguire quell’uomo, e il timore di ciò che sarebbe accaduto, dato che noi ebrei non dovevamo mai aprire bocca.

Dopo la liberazione Frida misul passò tre mesi in un ospedale sovietivo, quindi la quarantena in un campo di raccolta

americano prima del rientro in Italia ( Frida è la prima in piedi a sinistra)

Durante il tragitto mille idee mi balenavano nel cervello. In quel momento il mio pensiero era rivolto al crematorio. Volsi uno sguardo a Giuditta, insieme volgemmo gli occhi al cielo, e seguimmo il nostro destino. Il tedesco ci portò al Blocco n. 18, un Blocco tutto lindo e pulito, chiamò la kapò del Blocco, ci consegnò e le disse di farci cambiare subito. Ci dette un abito a righe bianco e blu come la divisa dei detenuti criminali, una maglia e la kapò ci fece pernottare lì fino all’indomani. Passai la notte senza chiudere occhio, immersa in mille pensieri. La mattina all’alba di nuovo appello; mentre eravamo tutte in fila come al solito sentii di nuovo chiamare il mio numero, e così rividi di nuovo il solito tedesco della sera, che era venuto a prenderci; con un gran tremolio alle gambe lo seguii.

Mi condusse di nuovo in un’altra baracca grandissima accanto al forno crematorio, mi consegnò ad un`altra kapò, che mi fece passare in un`altra stanza molto grande piena di vestiti e biancheria, e mi dette l'impressione di trovarmi in una grande sartoria. La Kapò mi fece conoscere altre ragazze e mi fece sedere ad un tavolo a rammendare dei vestiti, e la mia amica Giuditta la fece sedere davanti ad una macchina da cucire.

Poi nel corso della giornata ci facevano entrare in una altra stanza grande che sembrava una grande stanza da bagno. Cerano molte docce, delle belle mattonelle bianche al muro, ed una grande pulizia regnava lì dentro. La Kapò ci ordinava di raccogliere mucchi di biancheria e vestiti ammassati alla rinfusa che dovevano essere di donne, uomini e bambini. Ce li facevano mettere sui tavoli e qui avveniva la scelta. Dovevamo cercare in quelle povere tasche denaro, oppure preziosi e oggetti di valore. Tutto veniva accatastato in cassetti e cesti, diviso con selezione accurata, poi avveniva la scelta dei vestiti e i capi migliori venivano impacchettati e spediti in Germania ai grandi magazzini del Reich, che ne facevano uso per i soldati e per i loro sinistrati. I denari e i denti estratti con le pinze dai cadaveri, servivano al grande Reich per continuare la guerra. I primi giorni di questo lavoro sentivo una profonda repulsione perché pensavo che da quei poveri abiti di quegli innocenti veniva il grido dell'odio e della vendetta. In seguito cercai di superare quello stato d’animo. D'altra parte in quel momento ringraziavo Iddio di avermi procurato un posto migliore, senza più dover adoperare la pala ed il piccone, senza sprofondare fra il fango e la melma.

Spesso ci domandavamo quando sarebbe finita la guerra, ma ormai ci eravamo rassegnate al fatto che prima o dopo avremmo subito anche noi la sorte di tutti gli altri. Un bel giorno cominciarono i famosi bombardamenti e spesso si udiva il cannone. Noi speravamo che i russi si avvicinassero: ma era un'illusione. Per noi andavano troppo lenti, avevamo perduto la fiducia e temevamo che non avrebbero fatto in tempo a liberarci da quell’inferno. Spesso però vedevamo sgombrare il Campo; grossi convogli portavano via i prigionieri, tanto uomini che donne. I forni crematori fumavano notte e giorno, senza tregua, durante la notte si udivano alte grida

15

di persone, che forse non volevano andare a dormire e spesso grandi colpi di fucile. Spesso si veniva a sapere che i tedeschi durante la notte entravano nelle baracche, negli ospedali, facendo uscire cinque per volta i prigionieri dalle loro baracche, e con feroci colpi di mitra eliminavano quei poveri corpi esausti e senza difesa, ridotti in condizioni disperate.

Ingresso del blocco 18

In quel periodo ero già arrivata al peso di Kg. 34, mi sentivo molto debole, ma ero felice che la mia voce mi avesse aiutato a cambiare lavoro salvandomi da uno molto pesante, che certamente presto avrebbe troncato la mia vita. Questo lavoro però mi riuscì moralmente più pesante e più penoso, quando seppi che quei mucchi di biancheria, i vestiti che rammendavamo, venivano tolti da quei corpi che venivano condotti nelle camere a gas. lo cucivo e cucivo, bagnando di lacrime cocenti quei miseri abiti di quei poveri sventurati. Dal pensiero delle indicibili sofferenze imposte alle povere vittime; da quelle povere stoffe brutalmente lacerate sembrava partisse all'indirizzo del carnefice la più terribile delle accuse e la più giustificata delle maledizioni.Insomma dappertutto era un inferno, ed un momento di pace non si trovava mai. Solo la domenica mi veniva a prendere qualche Kapò tedesca, oppure polacca, per farmi cantare dinanzi a loro quello che più piaceva loro. In cambio mi davano qualche spicchio di aglio, una cipolla, oppure un pezzo di pane, che al rientro nella mia baracca dividevo subito con le care amiche di sventura, fra le quali Giuditta l'amica del cuore, che era per me un’amica inseparabile.

IL KIPPUR

Venne il giorno del Kippur che costò molte lacrime. Per mezzo delle care amiche, ungheresi e polacche, sapemmo che eravamo vicini ai primi giorni di ottobre e per noi ricorreva il Kippur, giorno di digiuno e di espiazione. Passando la voce da una baracca all’altra si decise che in quel giorno non si doveva prendere la nostra razione di pane di gr.5O per osservare il Kippur, invocare tutti uniti il Signore che ci venisse in aiuto, e si compisse un miracolo per noi. Cosi facemmo, ed anche gli uomini, i polacchi che erano addetti ai forni crematori, commisero un atto di sabotaggio così che quel giorno non avrebbero fatto funzionare detti forni. Anche noi della sartoria guastammo alcune macchine che non ci permisero di lavorare. Quel giorno per noi era santificato e dedicato tutto al Signore. Pero tutto non riuscì come speravamo. I tedeschi si accorsero di questa manovra allora, inferociti, si accanirono contro di noi bestialmente. Suonarono l'appello generale, vollero tutti i prigionieri fuori delle baracche cercarono il gruppo di quei polacchi addetti al crematorio e li fecero mettere da parte.

Poi scelsero fra noi alcune ragazze ungheresied in presenza di tutti li chiamarono traditori, sabotatori e li portarono via. L'indomani mattina fecero di nuovo l’appello, ci misero in fila cinque per cinque e ci fecero sfilare dinanzi ad un palco eretto per quell’occasione. Quando i nostri occhi incrociarono quel palco, vedemmo con orrore pendere dalle forche, quei poveri corpi dei polacchi, uccisi così barbaramente per un loro ideale, che era anche il nostro e sotto quei poveri corpi irrigiditi, un grande cartello con la scritta Vi sia di esempio. Noi donne ci portammo nella baracca del lavoro per riprendere il nostro cucito. Ma siccome quel giorno i crematori non avevano bruciato nessuna persona, per noi non c'era pronto alcun lavoro perciò ci portarono in un altro magazzino, ci fecero prendere due grosse ceste e ce le fecero portare al laboratorio, e pronunciarono queste parole: “Queste oggi è il vostro lavoro: qui ci sono centinaia di Taled (manti sacri). Entro due ore dovete tagliarli e farci della biancheria intima per le vostre luride carni. Se verrà trasgredito l’ordine ognuna di voi subirà la medesima sorte di quei polacchi”. Allora noi, con l'animo straziato ed un nodo che

16

ci serrava la gola, cominciammo quel lavoro che ci era stato imposto, però per ogni manto che veniva tagliato con le nostre mani tremolanti, si chiedeva perdono recitando le nostre preghiere e invocando il nome santo del Signore per punire quei volgari assassini. La mano del Signore cominciava ad estendersi su di loro.

Ingresso di Auschwitz

DA AUSCHVITZ A VILLISTAT

Il giorno 16 novembre fummo chiamate tutte in appello. Era una giornata rigida di freddo e di neve. Il gelo agghiacciava le nostre misere carni, tuttavia ci radunarono sul piazzale per una visita di controllo. Eravamo tutte pallide e tremavamo dalla paura. Una con l'altra ci pizzicavamo le guance per apparire più colorite e più in buona salute. Sfilammo così nude davanti a quel medico nazista che ci guardava da capo a piedi e così anche questa volta scampai alla morte. Fui riconosciuta abile per un nuovo lavoro. Fummo prescelte in 200 ragazze e saremmo partite nel pomeriggio per destinazione ignota. Ci cambiammo gli abiti, ci si disinfettarono tutte con la creolina, altra agonia straziante, ci dettero un filo di pane e un pezzo di margarina. Ci portarono vicine alla ferrovia, di nuovo ci fecero salire nei carri bestiame senza sapere cosa sarebbe accaduto della nostra vita: forse ci avrebbero uccise nel viaggio. Appena il treno si mosse da Auschwitz però, un presenti- mente di gioia regnava nei

nostri cuori per aver lasciato quella terra maledetta che ci era costata lacrime di sangue per ogni giorno di prigionia in quel triste Campo. Chiuse in quei vagoni durante il viaggio, soffrimmo molto freddo.

Eravamo 80 per vagone e si soffriva la fame. Spesso quei guardiani si sfilavano la cintura e si sfogavano su di noi, come bestie feroci, per far tacere i nostri fastidiosi lamenti, perché volevano stare tranquilli. Dopo due giorni di queste sofferenze, arrivammo in un piccolo villaggio della Germania, a Villistat, però ci rendemmo conto che anche quel Campo era una copia fedele e forse peggiore di quello che da Fossoli ci portò in Polonia. Appena il treno si fermo ci fecero scendere dai carri bestiame. Ad attenderci c’erano molte guardiane tedesche in divisa e anch'esse avevano impresso nel berretto il teschio della morte e in mano un frustino. Ci fecero camminare verso una fabbrica che doveva essere la nostra dimora. Tutto era ben pulito, con letti in legno a castello fatti di rozze tavole di casse. Ci dettero una coperta per ognuna, poi ci fecero fare un bagno con acqua fredda e ci servirono una zuppa calda che rimise subito a posto il nostro stomaco. A noi tutto questo ci sembrava un sogno di fronte alle torture subite nel triste Campo di Auschwitz. Dopo il pasto ci fecero subito andare a dormire: per la prima volta si dormiva su un pagliericcio e con una coperta, tutta nostra, senza stare prima a litigare per coprirsi. Rivolsi gli occhi al cielo al Signore e alla mia adorata mamma in segno di gratitudine e di grazia e così mi addormentai serena. Anche qua la sveglia era alle cinque la mattina e ci radunavano all’aperto, però il freddo era più sopportabile. Ci fu presentata la nuova direttrice (Kapò) che al solo vederla metteva spavento: una donna colossale, molto alta, con viso arcigno, le mani molto grosse, più di Carnera. Ci tenne un discorso di come ci si doveva comportare in quel nuovo Campo, assicurandoci che chi non lavorava e non ubbidiva avrebbe ricevuto bastonate e sarebbe stata privata della razione di pane. Solo a vederla metteva paura perché viaggiava sempre con un nodoso bastone in mano,pronta a farlo cadere su noi prigioniere. Dopo qualche giorno si seppe che in questo campo piccolo esisteva una fabbrica di munizioni, però dovevano arrivare dei macchinari, per

17

impiegare noi 200 prigioniere nella costruzione dei fucili mitragliatori. Ed infatti, nell’attesa che la fabbrica venisse completata, ci affidarono di nuovo pala e piccone e ci fecero cominciare a lavorare. A noi non fece paura questo lavoro, perché eravamo già pratiche del mestiere. Però il freddo si fece più rigido e le nostre povere mani via via si congelavano.

La razione di cibo

Il vitto consisteva in gr.100 di pane al giorno e una zuppa di acqua e rape. Anche qui si languiva di fame, però per acquietare gli stimoli del nostro stomaco via via, quando potevamo, si andava fra le immondizie a cercare qualche buccia di patate e tanti altri rifiuti. Qualche osso già ripulito dalle tedesche, si finiva di ripulirlo noi per sentirci un pò più sazie. Un giorno, mentre eravamo a lavorare di pala e piccone, si sospese il lavoro perché era ora del pranzo. Come sempre mi misi in fila per la razione di zuppa. All’ultimo la Kapò, quando avanzava della zuppa nel barile, chiamava quelle che avevano lavorato, per dar loro un po’ di supplemento e anch’io, come tutte le altre, mi avvicinai per godere di ciò che mi spettava. Mentre avvicinavo la scodella, la Kapò mi guardò in viso e mi disse: “Tu Italien” ed io tutta sorridente risposi di si. Alla mia risposta mi diede una bastonata dicendomi che per gli italiani non esisteva supplemento perché noi eravamo considerati dei vili e dei traditori. Mi prese il nodo alla gola e cominciai a piangere allora quella maledetta Kapò mi prese per un braccio e mi portò nel Blocco dove c’erano le mie amiche poi chiamò due tedesche e mi fece bastonare a sangue. Quando videro che ero priva di forze mi chiesero se avevo ancora fame poi mi lasciarono lì per

terra dove grondavo di sangue dal naso e dall’orecchio. Le mie care amiche vennero subito a dar aiuto, cercarono di farmi riprendere forza e con buone parole cercarono di farmi coraggio dicendomi di sopportare con rassegnazione tutti gli insulti che ci venivano fatti senza mai poterci difendere.

Dopo di me, ad un'altra amica toccò di peggio.Una sera prima dell'appello questa trovò il modo di fuggire ed infatti alla chiamata risultò mancante. Questa diserzione esasperò al massimo i nervi della “Capa” la quale scelse nel nostro gruppo dieci ragazze dichiarando che le avrebbe fucilate al mattino successivo se nel frattempo la fuggitiva non avesse fatto ritorno. La minaccia fortunatamente non fu messa in atto perché la poveretta che aveva tentato la fuga rientrò ben presto all’ovile accompagnata da due gendarmi tedeschi. Era in uno stato pietoso, indescrivibilmente tutta lacera e dolorante per le percosse subite. La Kapò felicissima per la cattura della ribelle, non si lasciò per niente commuovere dalle tristi condizioni della ragazza e personalmente le distribuì un'altra scarica di legnate. Non paga di ciò, fece denudare la prigioniera e la fece immergere in una botte d'acqua gelata. E pensare che eravamo nel mese di dicembre e faceva molto freddo. Ve la lasciò dentro finché non divenne paonazza, senza più dare segno di vita. Anche in questo Campo non passava giorno che avvenissero sempre nuove e dure punizioni.

Però da quel giorno la Kapò mi prese ad odiare, mi accorsi che non mi poteva vedere; infatti quando andavo davanti a lei per prendere la zuppa vedeva che io tremavo dalla paura. Allora rideva, mi guardava in viso e così mi dava metà razione. Poi quando c'erano lavori pesanti subito il mio numero era il favorito, dato che questo fatto me lo avevano messo a ribellione. lo ero talmente demoralizzata che non potevo vedere più nessuno, piangevo sempre invocando la mia cara mamma che mi venisse in aiuto perchè sentivo che le forze mi mancavano e non potevo resistere più a lungo. Anzi in vari momenti desideravo la morte, cercavo come mi potevo uccidere, ma poi me ne mancava il coraggio. Questo doloroso calvario, però, non era ancora finito.

18

Dopo 40 giorni di questa vita infernale, mi condussero a lavorare in fabbrica. Speravo di trovar pace con il lavoro. Anche qui fu una illusione. Qui si lavorava una settimana di notte e una di giorno per 14 ore consecutive. Ci misero a fare i fucili mitragliatori e le pistole automatiche. Era un lavoro ancora più pesante, un lavoro da uomini, ed il mangiare veniva diminuito: la nostra fetta di pane dopo 14 ore di lavoro consisteva in gr.70. Una sera delle ragazze rubarono delle razioni di pane dal barile. Appena cessammo il lavoro ci fece bastonare tutte a sangue e dopo, ad una ad una, ci fece rapare a zero i nostri poveri capelli e ci fece inginocchiare per tre ore sulla neve. Tutto questo accadeva quando io ero di turno. Mi toccò il solito turno di notte ed ero già alla settima nottata. Stanca e sfinita dalla fame e abbrutita dal lavoro, finivo di terminare un pezzo alla macchina del tornio, quando vidi girare tutto intorno, ebbi come un fremito e caddi pesantemente al suolo. Dopo alcuni minuti venne la Kapò, mi scosse, mi chiamò e, vedendo che non riprendevo i sensi, mandò a prendere un secchio d’acqua gelida e me la getto addosso. Subito sentii l'impressione di quell’acqua gelata e piano piano riacquistai le forze. La Kapò mi fece segno di seguirla.

Mi portò nella baracca delle punizioni e davanti alle altre tedesche mi domandò perché mi ero sentita male. lo in quel momento risposi vagamente che forse ero debole, oppure che avevo fame. Non avevo ancora finito di pronunciare la parola “fame”, che tutte si scagliarono contro di me. Una tedesca mi prese per la testa appoggiandola al muro; allora la Kapò prese una sbarra di ferro e con ira e disprezzo, la gettò con forza verso la mia bocca. In quel momento caddi a terra svenuta, mezza tramortita, grondante di sangue, finché un po' più tardi fui raccolta dalle mie amiche e condotta all’infermeria.

Solo quando ripresi conoscenza sentii un gran vuoto nella mia bocca, ed infatti il colpo della sbarra di ferro mi aveva spezzato del tutto tre denti davanti. Che dolore fu per me vedermi così sfregiata e sfigurata, quante volte invocai la mia mamma e il Signore di far cessare queste torture! Non ne potevo più. Solo a ricordarle sento ancora dolore e dispiacere e odio verso quel popolo sempre assetato di sangue.

Per diversi giorni fui trattenuta in infermeria per ematoma agli occhi, gonfiagione alla bocca e sospetta frattura delle costole. Via via le mie care amiche di Roma, mi venivano a trovare facendomi coraggio e aiutandomi a sopportare con rassegnazione sognando sempre la sospirata libertà. Intanto si avvicinavano le feste natalizie, e la nostalgia regnava nei nostri cuori, noi eravamo molto pallide e scheletrite e ci sembrava impossibile di dover resistere ancora, dato che più nessuno si curava della nostra persona. Qui a Villistat ogni giorno si avevano dei forti bombardamenti e si stava sempre con la speranza di poter essere liberate da un momento all’altro. La sera di Capodanno eravamo tutte nervose, ci perdevamo di coraggio, dicevamo che i liberatori erano vicini, invece per noi tutto era calmo, e così iniziava un nuovo anno senza speranza. Eravamo tutte nelle nostre cuccette e cercavamo ognuna di esprimere il nostro desiderio. Aspettavamo il nuovo anno per chiedere tutte unite una grazia al nostro Signore, per la nostra salvazione. In quel momento entrò la dottoressa, ed a voce alta chiamò il mio numero e mi disse che la Kapò voleva vedermi.

Soldato tedesco

Non posso descrivere la paura e lo sgomento, perché quando chiamava lei, erano botte o punizioni. Seguii la dottoressa con il batticuore e nel medesimo tempo le mie amiche aspettavano tribolando, stando in pensiero. La Kapò mi fece entrare nel suo ufficio ed io la guardai subito con disprezzo, allora questa con riso inquisitore e di derisione mi domando se era vero che ero una cantante. Risposi di si. In presenza c’erano degli ufficiali delle SS. e più un italiano, che fungeva da interprete. Esso con tono rude mi disse di cantare qualcosa per lei, però le feci osservare che senza i denti non avrei potuto cantare bene, e mi sarei arrangiata come potevo. Questa insiste ed io

19

dovetti ubbidire. Cantai la canzone “mamma” che in quel momento mi era venuta in mente, l’Ave Maria e la romanza dalla Butterfly di Puccini. Quando terminai di cantare, la Kapò mi congedò. Aveva gli occhi lucidi di pianto ed io da quel momento sperai che fosse più comprensiva verso di me.

Corsi dalle mie amiche che mi attendevano a braccia aperte, ed anche a loro volli cantare qualcosa in falsetto, per festeggiare il nuovo anno. Quella sera si addormentarono tutte con il sorriso sulle labbra esprimendo un desiderio per il nuovo anno, che fosse propizio, di buon augurio. Verso l'una di notte tutto era calmo, regnava un silenzio di tomba ed a me non riusciva prendere sonno. Ad un certo momento sentii che qualcuno si avvicinava al mio letto, ma nel buio non potevo distinguere, mi sentii accarezzare e chiamare per nome, e non più con il numero per la prima volta dopo tanti mesi di prigionia, ebbi l’emozione di sentirmi chiamare Frida. Allora mi resi conto che accanto a me c'era la Kapò, colei che una volta mi odiava, mestamente si avvicinò, mi consegnò una bella fetta di pane e carne, mi accarezzò di nuovo, e poi se ne andò. Ne rimasi talmente stordita ché non credevo che la mia musica le avesse procurato nell'anima un po’ di pietà per me. Alla svelta chiamai le mie compagne, e divisi in otto parti quella fetta di pane e carne che ci sembrò un buon auspicio per il nuovo anno.

DA VILLISTAT A TERESTAT: LA LIBERAZIONE

Nonostante che i bombardamenti si ripetessero più frequenti, noi continuavamo a lavorare in fabbrica. I liberatori dovevano essere vicini, dato che non davano un momento di tregua. Finalmente un giorno in fabbrica ebbi il piacere di parlare con un prigioniero politico italiano, e cosi riuscii ad ottenere qualche notizia. Ci esorto a stare tranquille e buone perché presto sarebbe avvenuta la liberazione. Il giorno 15 aprile avemmo un appello straordinario. La Kapò e le altre tedesche erano tutte presenti, però si notava in loro qualcosa di insolito, erano nervose e distribuivano latte a destra e a sinistra a noi prigioniere, senza motivo. La Kapò mi proibì per quel giorno di andare a lavorare in fabbrica. Ci rinchiusero dentro le baracche, e noi dalle inferriate osservavamo tutto quel movimento. Le tedesche erano sgomente ed in fretta preparavano

i loro bagagli e di noi non si curavano affatto. Eravamo tutte sgomente, e non riuscivamo a comprendere cosa sarebbe avvenuto di noi, rinchiuse dietro a quelle sbarre, prive di ogni difesa.

Dopo qualche ora vennero delle tedesche e ci portarono del pane in gran quantità, tanto che facemmo a botte per prenderlo. Noi come cani affamati ci gettammo sopra a questo pane senza un minuto di tregua, per paura che fra noi dovessimo rubarcelo, dato che da lunghi mesi non si vedeva un’abbondanza di pane come quella. Poi ci chiamarono di nuovo fuori per un appello, ci fecero mettere in fila, e ci fecero camminare lentamente. Mi ricordo che camminammo per diverse ore. Eravamo spossate, molte cadevano e venivano fatte rialzare a colpi di bastone, si moriva dalla sete. Nessuna pietà per noi. Forse da quel momento era segnato il nostro destino: ci avrebbero uccise durante questa lunga e dolorosa marcia. A notte alta arrivammo in una fabbrica a Scioppan, dove fabbricavano pezzi di aeroplano e qui ci unirono insieme ad altre prigioniere, anch'esse ridotte in misere condizioni. Ci fecero passare la notte in questa fabbrica dove dormimmo qualche ora sulla paglia umida e putrefatta dalla sporcizia. Il nostro sonno veniva interrotto dagli insetti che divoravano le nostre carni martoriate. Che supplizio! Ormai la nostra vita era un martirio e non trovavamo pace da nessuna parte.

La mattina alle 5 ci fu un nuovo appello. Ci fecero rimettere in fila e di nuovo in marcia. Ci condussero di nuovo alla stazione, salimmo sui carri bestiame e ci impiombarono in nuovi vagoni. Partimmo. Durante questo nuovo viaggio fummo trattate peggio delle bestie, non ci dettero ne pane né acqua. Eravamo già al terzo giorno di viaggio ed eravamo sfinite. I nostri visi erano cadaverici, tutte noi prigioniere eravamo marcate per le botte che ci davamo fra noi stesse. Al quarto giorno eravamo sempre nei carri bestiame, tutte sfinite e mezze moribonde. In quel momento il treno si fermò e la Kapò ci fece scendere a prendere una boccata d’aria. Ci distribuirono gr.50 di pane e un cucchiaio di zucchero a testa, poi ci fecero risalire e di nuovo in viaggio, ci furono diversi bombardamenti. Eravamo terrorizzate dalla paura, perché eravamo rinchiuse e prive di qualsiasi difesa. Finalmente il treno si fermò in un paese della Cecoslovacchia, ci fecero

20

scendere e, in fila per cinque, ci fecero mettere in cammino.

La stella affissa agli abiti degli ebrei

Attraversammo alcune strade dove la popolazione ci guardava stupita con aria di vera compassione, mentre in altre strade, quelle dei quartieri tedeschi, ci guardavano con aria di disprezzo. Alcuni bambini ci chiamavano “Judé”, ci sputavano addosso con disprezzo e ci ingiuriavano. Alcuni di essi ci tiravano sassi. Così era abituata la gioventù tedesca contro di noi, poveri ebrei, in quel momento indifesi e senza poter opporre nessuna resistenza. Dopo 10 km di cammino, arrivammo in una cittadina chiamata Terestat (Praga). Qui c'era un grande ghetto circondato da alte mura e con una grande fortezza. Appena vedemmo questo nuovo ambiente ci sentimmo rabbrividire e avemmo l’impressione che quella sarebbe stata la nostra tomba, la nostra ultima dimora. Appena entrati in questo ghetto vedemmo molti signori ebrei ben vestiti e puliti, solo che portavano sul petto un simbolo: una stella gialla con la scritta in nero... “Judé”. Questi erano commossi nel vederci così scheletrite, sfinite, poco coperte. Alcune prigioniere avevano addosso solo dei pezzi di coperte perché non avevamo più niente per ripararci. Vedendoci in quello stato miserando, fecero a gara per darci del pane, sul quale noi ci gettammo come bestie feroci.

In quel momento vennero i tedeschi e a suon di bastonate ci portarono in una grande baracca della fortezza e ci dissero che dovevamo stare lì in quarantena per essere disinfettate, pulite, per poter indossare dei vestiti puliti come gli altri che avevamo visto nel Campo. La sera ci portarono

una buona e saporita zuppa e una fetta di pane. A noi sembrava di sognare, per quanto non ci fidassimo di questo nuovo trattamento. La mattina dell'8 maggio notammo una grande confusione e sentimmo un forte bombardamento. Le Kapò ci ordinarono di non uscire da dentro la fortezza perché fuori ci sarebbe stato del pericolo. Intanto intorno a noi regnava la paura e lo sgomento, perché eravamo al buio, rinchiuse, e tutto tremava intorno a noi. Udivamo dei gridi e dei lamenti dall’altra parte della fortezza, un gran movimento. Caricavano i prigionieri sul camion, specie quelli ammalati e infermi, e molti bambini invocavano a squarciagola la loro mamma. Ci unimmo tutte assorte nella preghiera invocando il Signore con tutte le nostre forze, perché venisse in nostro aiuto. Alle ore 11 il bombardamento cessò e udivamo solo qualche colpo in lontananza. Ma quale non fu la nostra sorpresa quando vennero le Kapò, ci fecero uscire perché tutto era calmo, e ci dissero che i tedeschi erano in fuga e noi eravamo rimaste sole e abbandonate.

Ma non tutto era finito. C’erano ancora dei tedeschi che ci guardavano con occhi perplessi. Di nuovo arrivammo alla sera, di nuovo al buio sul pagliericcio di vero letame. In qualche angolo, gli ammalati gravi si lamentavano sommessamente. Alcuni erano già cadaveri abbandonati al loro destino. Ci mancava il respiro, la puzza era insopportabile, e così ci addormentammo di nuovo ma verso l'alba cominciò di nuovo il bombardamento. Insomma il martirio continuava. Alle ore 9, la mattina del giorno 9 maggio, arrivarono dei grossi camion della Croce Rossa Internazionale, e invitavano tutti i prigionieri alla calma dicendo che di lì a poco sarebbero arrivati i russi. Intanto sulle inferriate della fortezza da parte della Croce Rossa, venivano issate bandiere russe e della Cecoslovacchia. Dopo poco tempo, quelli della Croce Rossa vennero ad aprire le porte di quei tristi stanzoni, indietreggiando per l'aria malsana, il fetore dei cadaveri e la sporcizia. Quelli che si potevano reggere in piedi, li fecero uscire dalla fortezza in attesa che arrivassero le autocolonne russe.

Appena fummo tutte fuori, ci inginocchiammo cantando l’inno della nostra patria, ed il nostro viso era rigato di lacrime. Alcune di queste amiche, non potendo resistere all'emozione, caddero davanti ai nostri occhi morendo con il

21