ISTITUTO D’ISTRUZIONE...

Transcript of ISTITUTO D’ISTRUZIONE...

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”

SEZIONI ASSOCIATE LICE0 CLASSICO “ALESSI DI TURI” DI

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE

Curato dalla coordinatrice di classe Prof.ssa Erminia Cardamone ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viale della Libertà ▪ 87075 Trebisacce (cs)

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”

TREBISACCE

“ALESSI DI TURI” DI TREBISACCE - LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” DI

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI – A.S. 201DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE III SEZ. A

Curato dalla coordinatrice di classe Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta Cataldi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------87075 Trebisacce (cs) Segreteria 098151723; fax 0981507602 ▪ Presidenza 098157411

e-mail:[email protected]

“UGO FOSCOLO” DI ORIOLO

A.S. 2013/2014

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta Cataldi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Presidenza 098157411

SOMMARIO Premessa ..................................................................................................... pag. 3 Elenco alunni ................................................................................................ pag. 4

Crediti scolastici ........................................................................................... pag. 5

Presentazione della classe ........................................................................... pag. 6 Obiettivi generali della programmazione didattica ........................................ pag. 7 Criteri di misurazione e di valutazione .......................................................... pag. 9 Griglia di valutazione delle verifiche orali ...................................................... pag. 10

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo………………… .pag.12 Attività integrative e parascolastiche extracurriculari…………………………pag.14 Griglie di valutazione prove scritte di Italiano ............................................... pag. 15 Griglie di valutazione prove scritte di Latino e Greco ................................... pag. 21 Simulazioni della terza prova effettuate nel corso dell’anno scolastico ....... pag. 22

Tracce assegnate alla classe per la simulazione della terza prova .............. pag. 23 Griglia di valutazione per la correzione della terza prova ............................. pag. 32 Composizione del consiglio di classe con firme .......................................... pag. 35 Allegati relativi alle relazioni sulle discipline: Italiano…………………………………………………………………………………… Latino…………………………………………………………………………………….. Greco…………………………………………………………………………………….. Filosofia…………………………………………………………………………………. Storia…………………………………………………………………………………….. Matematica……………………………………………………………………………… Fisica…………………………………………………………………………………….. Scienze…………………………………………………………………………………… Storia dell’Arte…………………………………………………………………………… Inglese……………………………………………………………………………………. Educazione fisica……………………………………………………………………….. Religione………………………………………………………………………………….

Premessa

Il seguente documento viene redatto dal Consiglio della classe III A ai sensi e per gli

scopi previsti dagli art. 4 e 5 del Regolamento per l’Esame di Stato, per esplicitare e

chiarire i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo

messi in atto, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi

raggiunti per l’anno scolastico 2013/2014

Tale documento dovrà servire come riferimento ufficiale per:

� la preparazione all’esame di stato

� la preparazione della terza prova

� la conduzione del colloquio da parte della Commissione

Il Consiglio di Classe lo ha pertanto elaborato in modo chiaro ed esaustivo e

corredato di ogni elemento che possa concorrere alla realizzazione degli obiettivi

enunciati precedentemente.

Il Documento sarà reso pubblico come previsto dalla normativa con affissione

attraverso il sito web della scuola.

3

ELENCO ALUNNI COMPONENTI LA CL ASSE III SEZ. A

ANNO SCOLASTICO 2013-2014

CLASSE III SEZ. A

N° COGNOME NOME DATA DI NASCITA 1 Angiò Beatrice 23-05-1995 2 Blaiotta Paola 29-11-1995 3 Bruno Andrea 15-09-1995 4 Calabrese Miriana 05-03-1995 5 Cersosimo Teresa Chiara 13-09-1995 6 Concistrè Laurai 15-05-1995 7 Cristaldi Luigi 11-06-1995 8 De Santis Adolfo 06-09-1995 9 Dramisino Mariarosaria 14-01-1995 10 Dramisino Pasquale 21-07-1995 11 La Vitola Anna 01-03-1995 12 Obbad Sara 02-06-1995 13 Pace Francesca 14-09-1995 14 Simone Amerigo 23-04-1995 15 Vito Antonietta 24-10-1995

4

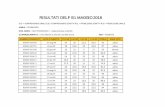

CREDITO SCOLASTICO ACQUISITO DAGLI ALUNNI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2011/2012 e 2012/2013

E RELATIVO CREDITO TOTALE A.S. 2012/2013 N

COGNOME

NOME

CR

ED

ITO

S

CO

LAS

TIC

O

A.S

.2011/12

C

RE

DIT

O

SC

OLA

ST

ICO

A

.S.2012/13

CR

ED

ITO

S

CO

LAS

TIC

O

TO

T A

LE

A.S

. 2012/13

1 Angiò Beatrice 6 6 12 2 Blaiotta Paola 5 5 10 3 Bruno Andrea 4 4 8 4 Calabrese Miriana 8 8 16 5 Cersosimo Teresa Chiara 5 5 10 6 Concistrè Laura 5 4 9 7 Cristaldi Luigi 6 4 10 8 De Santis Adolfo 7 7 14 9 Dramisino Mariarosaria 5 5 10 10 Dramisino Pasquale 6 6 12 11 La Vitola Anna 7 7 14 12 Obbad Sara 7 7 14 13 Pace Francesca 8 8 16 14 Simone Amerigo 7 7 14 15 Vito Antonietta 7 8 15

5

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 15 alunni, 11 femmine e 4 maschi; è da precisare che solo quattro studenti sono residenti a Trebisacce, gli altri, invece, provengono da paesi limitrofi. Il suo iter è stato abbastanza regolare: gli alunni hanno potuto usufruire della continuità didattica in tutte le materie, ad eccezione dell’insegnamento della Matematica, che ha visto,durante il quinquennio,fino all’anno scorso, l’avvicendarsi di diversi docenti. Sin dall’inizio del corso di studi la classe si è configurata come un gruppo vivace, ma non omogeneo per attitudine,motivazione all’impegno, volontà di apprendere, adeguata attenzione alle proposte educative e disponibilità al confronto con gli altri Sotto il profilo relazionale, i discenti hanno mostrato un positivo grado di socializzazione, un comportamento corretto e nel complesso collaborativo, in un clima costruttivo di apertura, dialogo e rispetto reciproco. Alla luce di queste considerazioni si rileva nella classe un gruppo di studenti perseveranti e motivati- e, in alcuni casi,caratterizzati da vivacità cognitiva affiancata da spiccata creatività- accanto al quale si collocano altri studenti dall’impegno accettabile, ma non costantemente espresso e subordinato all’adempimento di scadenze prefissate. Le conoscenze acquisite nelle discipline, oggetto di studio, sono state approfondite e rielaborate criticamente da una parte della classe,che ha conseguito risultati brillanti; il resto ha mostrato un metodo di studio più nozionistico che ha consentito ad alcuni di raggiungere esiti soddisfacenti o discreti, ad altri risultati accettabili. Il percorso educativo- didattico è stato caratterizzato da una costruttiva interazione con i docenti, che, sia nell’ambito delle singole discipline, sia alla luce di un’esigenza di trasversalità nell’attività didattica, durante l’intero triennio hanno mirato a sviluppare negli studenti una maggiore auto consapevolezza, come premessa dei propri punti di debolezza e di forza. Bisogna evidenziare, infine, la partecipazione dell’alunna Beatrice Angiò ad un Programma trimestrale di mobilità studentesca in Belgio Francese con Intercultura con sistemazione presso una famiglia selezionata dall’associazione partner della fondazione e la frequenza di una scuola media superiore. Ai fini della terza prova, il consiglio di classe, tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali definiti nella programmazione didattica, ha scelto la tipologia b: quesiti a risposta singola. In tabella si riporta la composizione del consiglio di classe nel triennio:

6

DISCIPLINE DEL CURRICOLO

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI

CLASSE I B

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE II B

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE III B

RELIGIONE COSTA COSTA COSTA ITALIANO CARDAMONE CARDAMONE CARDAMONE LATINO AURELIO AURELIO AURELIO GRECO AURELIO AURELIO AURELIO INGLESE MINIACE MINIACE MINIACE STORIA MANDALARI MANDALARI MANDALARI FILOSOFIA MANDALARI MANDALARI MANDALARI MATEMATICA ARVIA GROSSO GROSSO FISICA ------------ GROSSO GROSSO SCIENZE NATURALI LE VOCI LE VOCI LE VOCI STORIA DELL’ARTE DE ROSE DE ROSE DE ROSE EDUCAZIONE FISICA DE NARDI DE NARDI DE NARDI

OBIETTIVI GENERALI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA D ELLA CLASSE

1) Cognitivo – Operativi:

A) Conoscenze (sapere) Area Letteraria: (Italiano - Latino –Greco- Filoso fia – Storia –Inglese -Storia dell’Arte)

� Conoscenza dei momenti fondamentali della letteratura italiana e dei testi maggiori di questa e della letteratura latina con le loro implicazioni storiche, culturali e linguistiche.

� Acquisire prontezza comunicativa e proprietà lessicale specifica. � Conoscenza della lingua italiana, della sua entità strutturale e semantica, anche in relazione con quella delle

lingue classiche. � Acquisizione dei concetti principali delle correnti filosofiche dell’ottocento e di alcune del Novecento nel

contesto storico, politico e culturale. � Conoscenza degli eventi e assimilazione critica dei concetti essenziali, per descrivere e spiegare la storia

occidentale del XIX e XX secolo nelle linee generali. � Conoscenza delle principali strutture morfosintattiche della lingua straniera e delle sue funzioni comunicative. � Conoscenza delle coordinate storico-culturali con cui e per cui si producono le opere d’arte.

Area Scientifica (Matematica – Fisica – Scienze - E ducazione Fisica ) � Acquisizione del metodo sperimentale e della metodologia scientifica. � Conoscenza dei principali fenomeni astronomici e geologici. � Conoscenza delle metodiche inerenti il mantenimento della salute dinamica e delle caratteristiche tecnico-

tattiche e metodologiche delle attività praticate, attraverso la padronanza del proprio corpo e l’uso degli strumenti didattici.

B) Competenze (saper fare)

Area letteraria � Competenza nell’uso della lingua sia dal punto di vista della comprensione che della produzione. � Competenza della traduzione scritta e orale, in lingua italiana di testi greci e latini. � Saper connettere ogni aspetto dell’esperienza personale ed il significato originario per giungere ad un

discernimento critico della propria storia. � Saper operare riflessioni comparative sul sistema linguistico proprio e su quello straniero. � Saper utilizzare termini, espressioni e concetti propri del linguaggio artistico.

Area scientifica � Saper utilizzare ed elaborare consapevolmente le informazioni e i metodi di calcolo studiati; � Saper comprendere ed applicare con consapevolezza i procedimenti deduttivi e induttivi; � Conoscere e comprendere la realtà mediante una critica ed attenta osservazione dei fenomeni fisici, legata

alla capacità di formulare ipotesi e di verificarle; � Saper vagliare i fatti e ricercare un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi interpretative. � Comprendere i concetti fondamentali dell’Educazione Fisica , riuscire a trovare la soluzione più adeguata al

problema presentato e a relazionare le diverse attività individuandone gli scopi, dimostrando la conoscenza di quanto praticato, di saperlo analizzare e comprendere. 7

C) Capacità (saper essere) Area letteraria

� Capacità di analisi e di contestualizzazione dei testi. � Capacità di cogliere il significato dei messaggi degli autori studiati, di elaborarli e di attualizzarli. � Capacità di elaborazione critica di concetti relativi agli indirizzi fondamentali della Filosofia, nonché di

contestualizzazione storica. � Capacità di rapportarsi criticamente al dibattito storiografico. Sviluppo del senso storico, inteso come

capacità di contestualizzazione e come coscienza critica della “realtà effettuale”. � Affrontare una discussione, anche in lingua straniera, con disinvoltura e proprietà di linguaggio, evidenziando

autonomia di giudizio; � Capacità di analisi stilistica e concettuale delle opere d’arte.

Area scientifica � Capacità di elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. � Capacità di osservare, interpretare ed analizzare i fenomeni, farne l’astrazione e la codificazione in leggi. � Capacità di reperire in modo autonomo, comprendere ed utilizzare le informazioni, trasmettendole in forma

chiara e sintetica, con linguaggio appropriato e coordinare azioni efficaci in situazioni complesse.

2) Socio-affettivi e comportamentali :

� Consapevolezza della necessità della “ricerca del sapere” come strumento per la conoscenza di sé e del mondo in cui viviamo;

� Educazione all’alterità con atteggiamento di apertura culturale, solidarietà, lealtà e comprensione delle diversità;

� Abitudine al lavoro di gruppo come mezzo per ottenere risultati significativi anche sul piano socio-affettivo.

8

CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE LA MISURAZIONE DEL PROFITTO È STATA EFFETTUATA A TTRAVERSO UNA SERIE DI PROVE:

� Letture e discussione di testi

� Questionari

� Prove scritte

� Prove orali

� Prove pratiche

� Test: tipologie come da esami

� Risoluzione di problemi

� Discussioni collettive

� Interrogazioni

� Verifiche in itinere (brevi verifiche dal posto)

� Osservazioni sul comportamento di lavoro.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE CONSIDERATI

� Profitto.

� Impegno.

� Partecipazione al dialogo educativo.

� Assiduità nella frequenza.

� Progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza.

� Conoscenze e competenze acquisite.

� Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite.

� Capacità di sintesi cognitiva e critica nei confronti dei contenuti.

Riguardo ai criteri stabiliti dal Consiglio di classe per la valutazione trimestrale dell’alunna Angiò Beatrice, si rimanda al fascicolo personale della studentessa relativo al programma Intercultura

9

Griglia di valutazione delle verifiche orali

10

Conoscenze

Competenze Capacità Voto /10 Voto /30

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e riflessione personale.

Padronanza ed eleganza nell’esposizione, disinvoltura nel compiere ampie periodizzazioni; lettura critica di un documento, di un’opera, di un saggio.

Capacità di sviluppare e comunicare risultati di un’analisi o una propria tesi in forma originale e convincente e di effettuare ampi collegamenti multidisciplinari.

10 30

Eccellente

Conoscenze ampie e approfondite.

Fluidità nell’esposizione; linguaggio pienamente appropriato; disinvoltura nel cogliere analogie e differenze fra temi, eventi e problemi.

Capacità di analisi e rielaborazione personale e di individuare nessi con altre discipline.

9

28-29

Ottimo

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza.

Fluidità di esposizione; buona proprietà di linguaggio;autonomia di ragionamento.

Capacità di cogliere analogie e differenze fra temi, eventi,problemi; disinvoltura nell’inquadrare un documento nel suo contesto storico.

8 25-27

Buono

Conoscenza di gran parte dei contenuti.

Adeguata proprietà espressiva e uso dei linguaggi; discreta rielaborazione delle conoscenze.

Capacità di operare significativi collegamenti e di risolvere semplici problemi.

7 21-24

Discreto

Conoscenza degli elementi basilari.

Uso di un linguaggio accettabile, anche se non rigoroso; applicazione corretta delle conoscenze essenziali.

Capacità di risolvere problemi semplici in situazioni note e di operare, se guidato, collegamenti significativi.

6 20

Sufficiente

Conoscenza lacunosa dei contenuti di base

Esposizione incompleta e incerta, che evidenzia una inadeguata comprensione dei concetti essenziali.

Linguaggio impreciso Ridotta capacità di individuare nessi e problemi; analisi parziali e sintesi imprecise

5 16-19

Insufficiente

Conoscenza scarsa e frammentaria dei contenuti di base.

Errori gravi nell’applicazione delle conoscenze minime; esposizione confusa; linguaggio inadeguato.

Scarsa capacità di riconoscere semplici questioni e di effettuare elementari collegamenti.

4 11-15

Decisamente insufficiente

Gravemente inadeguata la conoscenza dei contenuti di base

Nessuna applicazione delle conoscenze; linguaggio ed esposizione inaccettabili

Inadeguata capacità di riconoscere semplici questioni;analisi e sintesi errate

3 8-10

Gravemente insufficiente

Se trattasi della prima volta, indica una condizione momentanea e occasionale del processo formativo e viene notificato sul registro. Se notificato più volte, è suscettibile della valutazione sommativa e considerato elemento negativo di giudizio, in particolare quando determina la riduzione del numero delle interrogazioni finali.

2

Impreparato

La tabella di valutazione per la Religione catto lica è la seguente:

Insufficiente(i) Meno di 5

Sufficiente (s) 6

Molto (m) 7

Ottimo (o) 8-10

Per quanto riguarda l’Educazione Fisica, il Collegio dei Docenti, sentita la relazione del dipartimento, ha approvato una griglia di valutazione che tenesse conto della conoscenza degli aspetti teorico-pratici, delle capacità motorie, delle abilità tecniche e degli aspetti comportamentali e di socializzazione.

3-4 Gravi difficoltà di comprensione degli argomenti teorico-pratici; assenza di interesse, di partecipazione e di rispetto delle regole.

5 Lacune evidenti nella conoscenza degli argomenti trattati. Lacune evidenti nella rielaborazione di schemi motori, scarsa consapevolezza dei propri mezzi e partecipazione inadeguata.

6 Adeguato apprendimento teorico-pratico. Partecipazione ed impegno discontinui. Adeguato apprendimento motorio, conoscenza delle regole di interrelazione.

7 Conoscenza degli argomenti trattati. Consapevolezza dei propri mezzi, coinvolgimento nel lavoro di gruppo. Discreto equilibrio somato-funzionale. Osservanza delle regole.

8-9 Conoscenza approfondita degli argomenti. Buon apprendimento psicomotorio con acquisizione di schemi motori complessi. Partecipazione attiva e collaborativa.

9-10 Conoscenza approfondita degli argomenti. Uso corretto del linguaggio tecnico-sportivo. Capacità di sviluppare lavoro autonomo, inteso come organizzazione di lavori di gruppo nel rispetto delle libertà e delle diversità proprie ed altrui.

11

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

(RIFERIMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL POF A. S. 2013-2014)

Ai fini dell’attribuzione del Credito nel Triennio il Collegio dei Docenti ha deliberato quanto

segue:

Il punto di integrazione del credito scolastico, previsto dalle fasce di valutazione, sarà

attribuito, agli alunni che:

--non abbiano superato n. 25 assenze annuali (ovvero 125 ore di lezione), escluse quelle

coperte da deroga,previste per la validazione dell’anno scolastico;

--presentino almeno un attestato di credito formativo (svolto, cioè, nell’ambito di

organizzazioni esterne alla scuola) o scolastico (per le attività organizzate dalla scuola)

Danno luogo a credito scolastico:

le attività di ampliamento dell’Offerta Formativa promosse dalla scuola a cui l’alunno/a

partecipa, quali:

--Attività sportive (GSS) svolte per i 3/4 del … al pomeriggio;

--Esperienze all’estero svolte in seno a progetti della scuola (Comenius, Intercultura, etc.);

--Partecipazione all’intero ciclo di conferenze e/o dibattiti promossi dalla scuola;

--Frequenza di moduli PON con attestato finale;

Frequenza di progetti POF fino a conclusione;

--Riconoscimento di merito conseguito a seguito di partecipazione a concorsi o competizioni

indetti da istituzioni scolastiche, enti locali o MIUR

Danno luogo a credito formativo:

--iniziative esterne alla scuola, cioè organizzate da terzi e scelte autonomamente dall’alunno/a

oppure iniziative promosse da terzi a cui la scuola aderisce ufficialmente con la sua

partecipazione, quali:

--attestato di frequenza di istituti e scuole riconosciute dal Ministero della P.I. (ad esempio:

conservatorio musicale);

--conseguimento attestati di certificazione competenze patente europea ECDL, e/o attestato di

frequenza di corsi linguistici promossi da enti e/o scuole;

12

--attività di volontariato certificate da enti, associazioni o dal responsabile del progetto, che si

siano protratte per tutto l’anno scolastico (es. Caritas, Croce Rossa, Scoutismo, Protezione

Civile);

--attività sportive certificate da società riconosciute dalla Federazione o Enti di promozione

sportiva e svolte a livello agonistico;

--realizzazione e pubblicazione di un prodotto culturale originale a cui lo studente ha lavorato

personalmente (es.libri, incisioni musicali, creazioni artistiche e/o multimediali, ecc.) che abbia

ottenuto riconoscimento di merito;

--riconoscimento di merito individuale conseguito a seguito di partecipazione a concorsi,

competizioni o eventi (per esempio “Le giornate del FAI”) indetti da istituzioni scolastiche, enti

locali, MIUR o altre organizzazioni.

Tali requisiti dovranno essere certificati da parte dell’Ente/Associazione o qualunque soggetto

che avalli l’iniziativa stessa con un attestato in cui siano descritti l’iniziativa stessa, il tipo di

impegno richiesto, le ore svolte (almeno i ¾ del totale monte ore) e un breve giudizio di merito.

13

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PARASCOLASTICHE EXTRACURRICU LARI

SVOLTE DALLA CLASSE

-- Partecipazione ai progetti P.O.N ( C-1 FSE 2013-826 ): LEGALITA’ E CIVILTA’ ACTIVE COMMUNICATION TEST E PROBLEMI DI MATEMATICA E FISICA

-- Partecipazione al Programma INTERCULTURA -- Partecipazione ad iniziative formative dell’istituto: LABORATORIO TEATRALE SCUOLA E CINEMA (convenzione con il Cinema teatro Gatto) DALLE AULE PARLAMENTARI ALLE AULE DI SCUOLE. LEZIONI DI COSTITUZIONE --Partecipazione a concorsi: CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNO ALL’ISTITUTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE PREMIO DAVID DI DONATELLO PREMIO LETTERARIO TERSICORE PREMIO LETTERARIO” GIOACCHINO DA FIORE” PREMIO LETTERARIO” RACCONTAR….SCRIVENDO” SU GIACOMO LEOPARDI -- Partecipazione a convegni ed iniziative culturali:: --Lectio Magistralis del Prof. Antonio D’Andrea:Ordinamento giuridico, potere politico, costituzionalismo --Convegno sul gioco degli scacchi: A scuola con i re

--Convegno del dott. Le Voci sull’Unione Europea: BACK TO SCHOLL --Manifestazione dedicata all’artista Antonio Sassone --Convegno del Prof. Succurro sulla figura storico-filosofica di Gioacchino da Fiore -- Viaggio d’istruzione a Barcellona-Figueras-Girona con Travel game Orientamento:

� Conferenza e incontro con Ufficiali dell’Esercito italiano e della Guardia di Finanza � Conferenza con l’Accademia della Moda di Cosenza � Conferenza della Confindustria a Cosenza sul tema scuola-lavoro � OrientaCalabria a Lamezia Terme � Simulazione degli alpha test per l’accesso programmato alle facoltà di Medicina e � Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria

14

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE

PER LA CORREZIONE DEI COMPITI DI

� ITALIANO

� LATINO E GRECO

15

Griglie per la valutazione delle prove scritte d’It aliano Tipologia A: "Analisi testuale"

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15

Padronanza e uso della lingua

Correttezza ortografica

a)buona 1,25 1,75

b)sufficiente 0,75 1,25

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,25 0,75

Correttezza morfo -sintattica

a) buona 1,25 1,75

b) sufficiente 0,75 1,25

c) insufficiente 0,25 0,75

Correttezza lessicale

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,25 2,25

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 0,75 1,75

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 0,75

Conoscenze tecnico-formali

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo

a) conosce adeguatamente le strutture retorico-formali del testo 1,5 2

b) individua sufficientemente le strutture retorico formali del testo 1 1,5

c) dimostra una conoscenza lacunosa delle strutture retorico-formali del testo 0,5 1

Parafrasi / Sintes i/ Analisi

a)accurata 1,75 2,5

b) adeguata 1,5 2- 1,5

c) sufficiente 1 1,5

d) stentata e approssimativa 0,5 1

Capacità logico-critiche ed espressive

Comprensione del testo

a) ha compreso il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature espressive 1,25 2,25

b)ha compreso sufficientemente il messaggio 0,75 1,25 -1

c) ha compreso superficialmente il messaggio 0,5 0,75

Capacità di riflessione e contestualizzazione

a) capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 1,75 2,5

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 1,5 2,5-2

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 1 1,5

d) scarsi spunti critici 0,5 1

16

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI

INSUFFICIENTE 3 - 4 4-7

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9

SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE 6 10

DISCRETO PIÙ CHE DISCRETO 6½ - 7½ 11 - 12

BUONO/DISTINTO 8 - 9 13- 14

OTTIMO 10 15

Tipologia B: "Articolo di giornale"

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15

Padronanza e uso della lingua

Correttezza ortografica

a)buona 1,5 2

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1

Correttezza sintattica

a) buona 1,5 2

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1

Correttezza lessicale

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1

Conoscenze tecnico-formali

Coerenza con il linguaggio e le modalità della comu nicazione giornalistica

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le convenzioni e gli usi giornalistici (cioè: uso dei dati, titolo, sottotitolo, riferimento al pubblico e all’occasione)

2 2,5

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici (…) 1,5 2

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…) 1 1,5

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico 0,5 1

Capacità logico-critiche ed espressive

Presentazione e analisi dei dati

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 2–1,5

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0,5 1

Capacità di riflessione e sintesi

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella trattazione dei dati 2 3

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 1 1,5

d) scarsi spunti critici 0,5 1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI

INSUFFICIENTE 3 - 4 4-7

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12

BUONO /DISTINTO 8-9 13 - 14

OTTIMO 10 15

17

Tipologia B: "Saggio breve"

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15

Padronanza e uso della lingua

Correttezza ortografica

a)buona 1,25 1,75

b) sufficiente 0,75 1,25

c)insufficiente 0,25 0,75

Correttezza morfo -sintattica

a) buona 1,25 1,75

b) sufficiente 0,75 1,25

c) insufficiente 0,25 0,75

Correttezza lessicale

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,25 2,25

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 0,75 1,75

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 0,75

Conoscenze tecnico-formali

Struttura e coerenza dell’argomentazione

a) Si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un saggio breve(cioè:essenzialità dei contenuti, utilizzazione dei documenti, coerenza del titolo, paragrafazione)

1,5 2

b) Applica sufficientemente gli elementi per la redazione di un saggio breve (…) 1 1,5

c) Non applica gli elementi per la redazione di un saggio breve (…) 0,5 1

Schematicità nell’organizzazione espositiva

a) buona 1,5 2 -1,5

b) sufficiente 1 1,5

c) insufficiente 0,5 1

Capacità logico-critiche ed espressive

Presentazione e analisi dei dati

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,25 2,25

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 0,75 1,50–1,25

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0,5 0,75

Capacità di riflessione e sintesi

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella trattazione dei dati 2 3

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 1 1,5

d) scarsi spunti critici 0,5 1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI

INSUFFICIENTE 3 - 4 4-7

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12

BUONO /DISTINTO 8-9 13 - 14

OTTIMO 10 15

18

Tipologia C: "Tema storico"

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15

Padronanza e uso della lingua

Correttezza ortografica

a) buona 1,5 2

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1

Correttezza sintattica

a) buona 1,5 2

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1

Correttezza lessicale

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1

Conoscenza dell'argomento e del contesto di riferimento

Conoscenza degli eventi storici

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di notizie) 2 2,5

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze) 1,5 2

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve, sommarie conoscenze) 1 1,5

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate 0,5 1

Capacità logico-critiche ed espressive

Organizzazione della struttura del tema

a) Il tema è organicamente strutturato 1,5 2,5

b) il tema è sufficientemente organizzato 1 2–1,5

c) il tema è solo parzialmente organizzato 0,5 1

Capacità di riflessione, analisi e sintesi

a)presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali 2 3

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti 1,5 2,5 -2

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell’insegnante o l’interpretazione del libro di testo)

1 1,5

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 0,5 1

19

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI

INSUFFICIENTE 3 - 4 4-7

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12

BUONO /DISTINTO 8-9 13 - 14

OTTIMO 10 15

Tipologia D: "Tema di attualità"

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15

Padronanza e uso della lingua

Correttezza ortografica

a)buona 1,5 2

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1

Correttezza sintattica

a) buona 1,5 2

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1

Correttezza lessicale

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1

Conoscenza dell'argomento e del contesto di riferimento

Sviluppo dei quesiti della traccia

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 2 2,5

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti) 1,5 2

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve) 1 1,5

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate 0,5 1

Capacità logico-critiche ed espressive

Organizzazione della struttura del tema

a) Il tema è organicamente strutturato 1,5 2,5

b) il tema è sufficientemente strutturato 1 2–1,5

c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 0,5 1

Capacità di approfondimento e di riflessione

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e riflessioni fondate 2 3

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 1,5 2,5-2

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1 1,5

d) non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica 0,5 1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI

INSUFFICIENTE 3 - 4 4-7

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12

BUONO /DISTINTO 8-9 13 - 14

OTTIMO 10 15

20

LATINO GRECO

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE TRADUZIONI DAL LAT INO E DAL GRECO

Totale in Decimi_____________________

Totale in Quindicesimi________________

21

Indicatori Descrittori Punti

in decimi

Punti in

15esimi

Punteggio attribuito

Comprensione del

testo

Il testo è travisato completamente o in gran parte

1 1-2

Il testo è compreso a tratti e il senso generale è lacunoso 1,5 3

Il testo è compreso nella sua essenzialità

2 4

Il testo è compreso adeguatamente 3/ 3,5 5

Il testo è compreso nella sua interezza

4 6

Conoscenza e competenza

morfo - sintattica

Molto lacunosa 1 1

Disorganica e frammentaria – incerta

1,5 2

Sufficiente 2 3

Soddisfacente senza gravi errori

2,5 4

Completa e puntuale 3 5

Ricodifica

Del tutto inadeguata

1 0

Stentata e approssimativa 1,5 1

Letterale ed elementare

2 2

Corretta nella sintassi e appropriata nel lessico 2,5 3

Rielaborata

3 4

SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA EFFETTUATE

Indicatori per la formulazione dei giudizi:

� Pertinenza al quesito � Grado di conoscenza � Correttezza espositiva/procedurale � Capacità logiche e di sintesi � Livello di esaustività

22

Tipologia B

Quesiti a risposta singola

Data

Ore assegnate

Discipline coinvolte

N°

Dei quesiti

11-03-2014 2 Scienze 2 Storia 2 Latino 2 Inglese 2 Matematica 2 03/05/2014 2 Scienze 2 Filosofia 2 Fisica 2 Inglese 2 Latino 2

TRACCE ASSEGNATE ALLA CLASSE

NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO

PER LA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA

23

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”

TREBISACCE

SEZIONI ASSOCIATE LICEO CLASSICO “ ALESSI di TURI “ - TREBISACCE

SEZ. STACCATA LICEO CLASSICO “ UGO FOSCOLO “ - ORIOLO

MM AATTEERRII EE CCOOII NNVVOOLL TTEE:: LL AATTII NNOO –– SSTTOORRII AA-- SSCCII EENNZZEE –– II NNGGLL EESSEE -- MATEMATICA

( MAX 6 RIGHE A RISPOSTA)

TTEEMM PPOO AA DDII SSPPOOSSII ZZII OONNEE 112200 MM II NNUUTTII 1111--0033--22001144

LATINO 1. Quali sono i caratteri delle Satire di Persio?

LATINO 2. L’opera di Lucano è stata definita polemica ,rispetto all’Eneide,per contenuto,stile e ideologia. Perchè?

STORIA 1 L’ascesa al potere del Partito Nazionalsocialista Tedesco avvenne nel formale rispetto della legalità. Quali “tappe” elettorali portarono Hitler a ottenere il cancellierato?

STORIA 2 Con quali mosse Mussolini riuscì a superare le gravi difficoltà politiche provocate dal delitto Matteotti?

SCIENZE 1 Perché i corpi in movimento dall’equatore verso i poli(o viceversa) vengono apparentemente deviati rispetto alla traiettoria prevista?

SCIENZE 2 Perché la rivoluzione lunare ha una durata diversa se viene riferita ad una stella lontana o all’allineamento Terra, Sole, e Luna?

INGLESE 1. Say what the quotation by W. Blake: “Without contraries there is no progression” means, with references to his works.

INGLESE 2 Say what the aim in “The Ballad of the ancient mariner by W. Wordsworth and S.T. Coleridge is, with references to their work.

DATA ____________ CANDIDATO/A__________________________________ CLASSE_____________

MATEMATICA. 1 Si consideri il triangolo rettangolo ABC in cui sono noti il cateto AC=a=8cm e l’angolo in B=y=28°. Risolvi il triangolo determinando: gli angoli,i lati,il perimetro e l’area

MATEMATICA 2 Risolvi la seguente equazione e,tenendo presente la periodicità delle funzioni goniometriche,individua le soluzioni relative nell’insieme R. 3 tg x + 4= tg x+ 4

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”

SEZIONI ASSOCIATE: LICEO CLASSICO “ALESSI DI TURI” TREBISACCE

LICEO CLASSICO “UGO

MATERIE COINVOLTE: LATINO

TREBISACCE 03/05/2014

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”

TREBISACCE

: LICEO CLASSICO “ALESSI DI TURI” TREBISACCE

LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO”ORIOLO

MATERIE COINVOLTE: LATINO - FILOSOFIA- SCIENZE

INGLESE

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”

: LICEO CLASSICO “ALESSI DI TURI” TREBISACCE

SCIENZE-FISICA-

SEZIONI ASSOCIATE : LICEO CLASSICO “ALESSI DI TURI” TREBISACCELICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO”ORIOLO

TIPOLOGIA B DOMANDE A RISPOSTA SINGOLA

MATERIE COINVOLTE:

LATINO 1 Che cos’è l’Apokolokyntosis?

LATINO 2 In che senso il Satyricon si allontana dal romanzo ellenistico?

FILOSOFIA

1 L’alienazione dell’operaio viene descritta da Karl Marx Di quali aspetti si tratta?

FILOSOFIA 2 Spiega sinteticamente gli Stadi dell’esistenza delineati da

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI” TREBISACCE

: LICEO CLASSICO “ALESSI DI TURI” TREBISACCELICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO”ORIOLO

TERZA PROVA SCRITTA

B DOMANDE A RISPOSTA SINGOLA (MAX 6 RIGHE)

MATERIE COINVOLTE: LATINO – FILOSOFIA –FISICA – SCIENZE

In che senso il Satyricon si allontana dal romanzo ellenistico?

L’alienazione dell’operaio viene descritta da Karl Marx sotto quattro aspetti fondamentali.

2 Spiega sinteticamente gli Stadi dell’esistenza delineati da S. A. Kierkegaard.

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”

: LICEO CLASSICO “ALESSI DI TURI” TREBISACCE

(MAX 6 RIGHE)

SCIENZE – INGLESE

FISICA 1 Enuncia il primo principio della termodinamica e spiega il significato delle grandezze fisiche presenti nell’equazione che sintetizza tale principio. Fai un esempio applicativo dello stesso nel caso di una trasformazione isocòra

FISICA 2.La forza di Newton della gravitazione universale e di Coulomb della forza elettrostatica sono formalmente identiche. Tra le due interazioni, tuttavia, esistono analogie e differenze.Analizza quanto affermato e descrivi, ove lo ritieni, tali analogie e differenze.

SCIENZE 1Come vengono classificati i magmi?

SCIENZE 2 Il polo nord, che oggi è indicato dalla stella polare, tra 13.000 anni sarà indicato dalla stella Vega. Spiega questa affermazione.

INGLESE 1. Say what you know about the Pre-Raphaelite- Brotherhood

2. INGLESE Say what the greatness of Charles Dickens lies in and what he focused on, giving examples

DATA ____________ CANDIDATO/A___________________________________ CLASSE_____________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA

PER LA CORREZIONE

DELLE SIMULAZIONI DELLE TERZE PROVE

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”

SEZIONI ASSOCIATE LICEO CLASSICO “ALESSI DI TURI” TREBISACCE

LICEO CLASSICO”UGO FOSCOLO”ORIOLO

Simulazione terza prova tipologia B.Criteri di misurazione e assegnazione del punteggio.

• Ad ogni quesito della prova viene assegnato un punt eggio massimo di 50 punti.• Tale punteggio viene equamente suddiviso tra i seguenti indicatori:

1. pertinenza al quesito 2. grado di conoscenza 3. correttezza espositiva/procedurale4. capacità logiche e di sintesi 5. livello di esaustività

• La somma dei punteggi ottenuti nei singoli quesiti costituisc• Il punteggio massimo ottenibile nella prova è P• Al Pmax = 500 corrispondono 15 punti, mentre il punteggio i doneo ad ottenere 10 punti ( la sufficienza

nella prova) viene fissato nella misura del 50% del punteggio massimo ottenibile, quindi P• Al punteggio 0 corrisponde 1 punto• Il punteggio totale dell a prova viene convertito in percentuale del puntegg io massimo:

% = punteggio totale x 100 500 • L’intera gamma dei punti corrispondenti alle divers e percentuali ottenibili viene riassunta nella

seguente tabella:

% PUNTI 0 ≤ x ≤ 2 1 2 < x ≤7 2

7 < x ≤12 3 12 < x ≤18 4 18 < x ≤23 5

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”

TREBISACCE SEZIONI ASSOCIATE LICEO CLASSICO “ALESSI DI TURI” TREBISACCE

LICEO CLASSICO”UGO FOSCOLO”ORIOLO

Simulazione terza prova tipologia B.Criteri di misurazione e assegnazione del punteggio.

Ad ogni quesito della prova viene assegnato un punt eggio massimo di 50 punti.punteggio viene equamente suddiviso tra i seguenti indicatori:

correttezza espositiva/procedurale

La somma dei punteggi ottenuti nei singoli quesiti costituisc e il punteggio totale della prova.Il punteggio massimo ottenibile nella prova è P max = 500 ( = 50 X 10 )

= 500 corrispondono 15 punti, mentre il punteggio i doneo ad ottenere 10 punti ( la sufficienza nella prova) viene fissato nella misura del 50% del punteggio massimo ottenibile, quindi PAl punteggio 0 corrisponde 1 punto

a prova viene convertito in percentuale del puntegg io massimo:

L’intera gamma dei punti corrispondenti alle divers e percentuali ottenibili viene riassunta nella

Tabella in base 15 % PUNTI % 23 < x ≤ 29 6 56 < x ≤ 64 29 < x ≤ 35 7 64 < x ≤ 73 35 < x ≤ 42 8 73 < x ≤ 82 42 < x ≤ 49 9 82 < x ≤ 93 49 < x ≤ 56 10 93 < x ≤ 100

Simulazione terza prova tipologia B. Criteri di misurazione e assegnazione del punteggio.

Ad ogni quesito della prova viene assegnato un punt eggio massimo di 50 punti.

e il punteggio totale della prova.

= 500 corrispondono 15 punti, mentre il punteggio i doneo ad ottenere 10 punti ( la sufficienza nella prova) viene fissato nella misura del 50% del punteggio massimo ottenibile, quindi P suff = 250

a prova viene convertito in percentuale del puntegg io massimo:

L’intera gamma dei punti corrispondenti alle divers e percentuali ottenibili viene riassunta nella

PUNTI ≤ 64 11 ≤ 73 12 ≤ 82 13 ≤ 93 14 ≤ 100 15

Griglia di correzione della Terza Prova ti pologia B Data: Classe III A Alunno… ……………………………... • Ad ogni quesito della prova viene assegnato un punt eggio massimo di 50 punti. • Tale punteggio viene equamente suddiviso tra i segu enti indicatori:

1. pertinenza al quesito 2. grado di conoscenza 3. correttezza espositiva/procedurale 4. capacità logiche e di sintesi 5. livello di esaustività

disciplina

Indicatori Punteggio

totale

quesito

(1) (2) (3) (4) (5)

Quesito n.1

Quesito n.2

Quesito n.3

Quesito n.4

Quesito n.5

Quesito n.6

Quesito n.7

Quesito n.8

Quesito n.9

Quesito n. 10

• Il punteggio totale della prova viene convertito in percentuale del punteggio massimo:

% = punteggio totale x 100 500 • L’intera gamma dei punti corrispondenti alle divers e percentuali ottenibili viene riassunta nella

seguente tabella:

Tabella in base 15 % PUNTI % PUNTI % PUNTI

0 ≤ x ≤ 2 1 23 < x ≤ 29 6 56 < x ≤ 64 11 2 < x ≤7 2 29 < x ≤ 35 7 64 < x ≤ 73 12

7 < x ≤12 3 35 < x ≤ 42 8 73 < x ≤ 82 13 12 < x ≤18 4 42 < x ≤ 49 9 82 < x ≤ 93 14 18 < x ≤23 5 49 < x ≤ 56 10 93 < x ≤ 100 15

Punteggio totale materia

P

unteggio totale prova

%

Punti

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia Cognome e Nome Firma ITALIANO Cardamone Erminia LATINO Aurelio Liliana GRECO Aurelio Liliana

FILOSOFIA Mandalari Bruno

STORIA Mandalari Bruno MATEMATICA Grosso Angelo FISICA Grosso Angelo SCIENZE Le Voci Grazia INGLESE Miniace Angiolina STORIA DELL’ARTE De Rose Geltrude EDUCAZIONE FISICA De Nardi Francesca RELIGIONE Costa Genoveffa TREBISACCE, 13/05/2014 Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta Cataldi 35

ALLEGATI RELATIVI ALLE DISCIPLINE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014

• ITALIANO

• LATINO • GRECO

• STORIA

• FILOSOFIA

• MATEMATICA

• FISICA

• SCIENZE

• STORIA DELL’ARTE

• INGLESE

• EDUCAZIONE FISICA

• RELIGIONE

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA DISCIPLINA: ITALIANO TEMPI TEMPI PREVISTI DAI PROGRAMMI MINISTERIALI: ■ ORE COMPLESSIVE ( A. S. 2013/2014) : 132 ■ ORE SETTIMANALI : 4 ■ ORE EFFETTIVE DI LEZIONE FINO AL 15 MAGGIO : 96 CONTENUTI ARGOMENTO ORE --NEOCLASSICISMO 2 -- UGO FOSCOLO: vita, poetica, opere. 17 LETTURE ANTOLOGICHE: DALLE “ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS”:

- IL SACRIFICIO DELLA PATRIA NOSTRA E’ CONSUMATO - LA LETTERA DA VENTIMIGLIA

DAI “SONETTI”: - ALLA SERA - A ZACINTO - IN MORTE DEL FRATELLO GIOVANNI

“DEI SEPOLCRI”: LETTURA E ANALISI DELL’INTERO CARME -- ROMANTICISMO E POLEMICA CLASSICO - ROMANTICA 1 -- GIOVANNI BERCHET: DALLA “ LETTERA SEMISERIA DI GRISOSTOMO AL SUO FIGLIOLO”: 1 “PER UNA POESIA MODERNA E POPOLARE” -- LA QUESTIONE DELLA LINGUA DA DANTE AL PURISMO 1 -- ALESSANDRO MANZONI: vita, poetica, opere 12 LETTURE ANTOLOGICHE: DALLA “ LETTERA SUL ROMANTICISMO AL MARCHESE CESARE D’AZEGLIO”:

- L’ESSENZA DEL ROMANTICISMO: CONTRO IL FALSO DELLA MITOLOGIA, PER IL VERO DELLA POESIA

DAL CARME “IN MORTE DI CARLO IMBONATI”: - SENTIR, RIPRESE E MEDITARE, VV. 207-215

DA “IL CONTE DI CARMAGNOLA”:

- IL MONOLOGO DI MARCO, ATTO IV, SCENA II,VV 1-81

DALL’ “ ADELCHI”: - IL MESSAGGIO DI ADELCHI MORENTE, ATTO V, VV. 17-34

DALLE “ODI”: - IL CINQUE MAGGIO

-- GIACOMO LEOPARDI: vita, poetica, opere 12 LETTURE ANTOLOGICHE: DALLO “ZIBALDONE”:

- RICORDI - LA NATURA E LA CIVILTA’

DALLE “ OPERETTE MORALI”: - DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE - DIALOGO DI PLOTINO E DI PORFIRIO DAI “ CANTI”: - ULTIMO CANTO DI SAFFO - L’INFINITO - LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA - A SILVIA - CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE ERRANTE DELL’ASIA - LA GINESTRA O IL FIORE DEL DESERTO, VV. 111-135

-- NATURALISMO E VERISMO 1 -- GIOVANNNI VERGA: vita, poetica, opere 5 LETTURE ANTOLOGICHE: DA “NEDDA”:

- LA MORTE DELLA FIGLIOLETTA - DA “VITA DEI CAMPI”: - ROSSO MALPELO - L’AMANTE DI GRAMIGNA: LA POETICA DELL’IMPERSONALITA ’

DA “I MALAVOGLIA”: - LA PREFAZIONE: IL CICLO DEI VINTI

- L’ADDIO DI N’TONI -- SIMBOLISMO E DECADENTISMO 2 -- CHARLES BAUDELAIRE: 1 “PERDITA D’AUREOLA”

--GIOVANNI PASCOLI: vita, poetica, opere 5 LETTURE ANTOLOGICHE: DA “MYRICAE”:

- LAVANDARE - L’ASSIUOLO - X AGOSTO - NOVEMBRE DAI “ CANTI DI CASTELVECCHIO”: - IL GELSOMINO NOTTURNO --GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, ideologia, l’esteta e il superuomo 4 LETTURE ANTOLOGICHE: -DA” IL TRIONFO DELLA MORTE”: IPPOLITA, LA NEMICA DA” IL PIACERE”: RITRATTO DI UN ESTETA: ANDREA SPERELLI LA CRISI DELLA STRUTTURA NARRATIVA E DEL PERSONAGGIO: 1

--LUIGI PIRANDELLO: vita e poetica; il relativismo filosofico; i romanzi umoristici 5

LETTURE ANTOLOGICHE: DALLE “ NOVELLE”: -IL TRENO HA FISCHIATO DAI “ SAGGI”: -LA FORMA E LA VITA DALL’UMORISMO: -LA DIFFERENZA TRA UMORISMO E COMICITA’ DA “ IL FU MATTIA PASCAL”: - LA CONCLUSIONE DEL ROMANZO

-- DANTE: 16 PARADISO: CANTI I – III – VI – XI –(vv 22-fine) ( approfondimenti con il cantoVI dell’INFERNO e con i canti VI e XVI del PURGATORIO) -- COMPITI IN CLASSE ( TIP. A – B – C – D ) 8

DA SVOLGERE DAL 15 MAGGIO ENTRO LA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE: -- LETTERATURA E PSICOANALISI: ITALO SVEVO LETTURA DELL’INTERA OPERA: “LA COSCIENZA DI ZENO” -- L’ESPERIENZA DELLA GUERRA E IL MALE DI VIVERE: -- GIUSEPPE UNGARETTI: vita, ideologia, poetica, opere LETTURE ANTOLOGICHE: DA “L’ALLEGRIA”:

- VEGLIA - SAN MARTINO DEL CARSO - SOLDATI - COMMIATO DA “ IL DOLORE”: - NON GRIDATE PIU’

-- SALVATORE QUASIMODO: vita, ideologia, poetica, opere LETURE ANTOLOGICHE: DA “ACQUE E TERRE”:

- ED E’ SUBITO SERA DA “GIORNO DOPO GIORNO”: - MILANO, AGOSTO 1943

-- IL PRIMO MONTALE: vita, poetica, opere DA “OSSI DI SEPPIA”:

- NON CHIEDERCI LA PAROLA - SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO - MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO

DANTE, PARADISO: CANTI XII (vv. 31- fine); XVII, vv 46 -fine)

ATTIVITA’ DIDATTICA -- LEZIONE FRONTALE -- LEZIONE DIALOGATA -- DIDATTICA DELLE TIPOLOGIE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA MEZZI E STRUMENTI -- LIBRI DI TESTO: LUPERINI – MARCHIANI – MARCHESE – DONNARUMMA: “ LA SCRITTURA E L’INTERPRETAZIONE” ED. VERDE MODULARE PALUMBO -- DANTE, “PARADISO” ED. A CURA DI N. SAPEGNO VERIFICHE -- INDAGINE IN ITINERE CON VERIFICHE INFORMALI -- PROVE SCRITTE: TIPOLOGIE A, B, C, D -- INTERROGAZIONI ORALI CRITERI DI VALUTAZIONE -- RACCOLTA DI DATI SULL’ITINERARIO DI APPRENDIMENTO DELL’ALUNNO:

• FREQUENZA • PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO • ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI • SVILUPPO DELLE ABILITA’ • EFFICACIA COMUNICATIVA • SVILUPPO DEL METODO DI LAVORO

OBIETTIVI REALIZZATI -- LA CLASSE PUO’ ESSERE DIVISA IN 3 GRUPPI, I CUI RISULTATI SONO COSI’ RIASSUMIBILI: I GRUPPO: GLI ALUNNI MIGLIORI POSSIEDONO UNA BUONA CONOSCENZA DELLA DISCIPLINA; HANNO ACQUISITO LA CAPACITA’ DI CONDURRE L’ANALISI E L‘INTERPRETAZIONE DEI TESTI LETTERARI FORNENDO SPUNTI ORIGINALI; SI ESPRIMONO IN MODO FLUIDO E CON RICCHEZZA DI LESSICO; II GRUPPO: ALTRI ALUNNI POSSIEDONO DISCRETE CAPACITA’ ESPOSITIVE; HANNO ACQUISITO UNA CONOSCENZA ADEGUATA DEI CONTENUTI PROPOSTI E SONO IN GRADO DI INTERPRETARE IN MODO CORRETTO I TESTI LETTERARI; SI ESPRIMONO IN MODO CHIARO E DISCORSIVO; III GRUPPO: ALCUNI ALUNNI, INFINE, POSSIEDONO CAPACITA’ DI ESPOSIZIONE E DI RIELABORAZIONE SUFFICIENTI; HANNO UNA CONOSCENZA GENERALE DELLA LETTERATURA E HANNO PARZIALMENTE ACQUISITO LA CAPACITA’ DI

INTERPRETARE I TESTI LETTERARI; SI ESPRIMONO IN MANIERA SCHEMATICA E A VOLTE NON DEL TUTTO CORRETTA. PER QUANTO RIGUARDA LA PRODUZIONE SCRITTA, ALCUNI ELABORATI EVIDENZIANO AUTONOMIA ESPRESSIVA, ORIGINALITA’ DI SINTESI E DI GIUDIZIO; ALCUNI COMPONIMENTI SONO CARATTERIZZATI DA ADEGUATA COERENZA E LINEARITA’ NELLA STRUTTURAZIONE DEL DISCORSO; ALTRI ANCORA, INFINE, SONO ACCETTABILI PER I CONTENUTI MA PRESENTANO IMPROPRIETA’ ESPRESSIVE . QUADRO DEL PROFITTO DI CLASSE IL QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE SI PRESENTA ALQUANTO ETEROGENEO ED E’ COSI’ RIASSUMIBILE: ■ ALUNNI CHE HANNO MOSTRATO UNA PARTECIPAZIONE PROPOSITIVA AL DIALOGO EDUCATIVO, PARTICOLARE INTERESSE PER LA DISCIPLINA ED IMPEGNO SISTEMATICO E METODICO; ■ ALUNNI CHE HANNO MOSTRATO UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA AL DIALOGO EDUCATIVO, SUFFICIENTE INTERESSE PER LA DISCIPLINA, IMPEGNO COSTANTE NELLO STUDIO E UN METODO BEN ORGANIZZATO; ■ ALUNNI CHE HANNO MOSTRATO UNA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO NON SEMPRE COSTANTE, INTERESSE ED IMPEGNO MODERATI, UN METODO DI STUDIO NON SEMPRE EFFICIENTE. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SI E’ CERCATO DI SEGUIRE UNA METODOLOGIA DIDATTICA VOLTA A FAVORIRE LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ABILITA’ ESPRESSIVE, DI ANALISI, DI RIFLESSIONE, DI RIELABORAZIONE E DI SINTESI; CAPACE ALTRESI’ DI FORMARE UNA BUONA COSCIENZA CRITICA E SVILUPPARE L’AUTONOMIA E IL SENSO DI RESPONSABILITA’. TUTTE LE LEZIONI HANNO MIRATO AD AMPLIARE GLI ORIZZONTI SOCIO – CULTURALI DEGLI ALLIEVI E A FAVORIRE UNA FORMAZIONE RESPONSABILE ED ARMONICA. TREBISACCE, 13 MAGGIO 2014 PROF.ssa ERMINIA CARDAMONE

Allegato al Documento del Consiglio di classe Relativo alla disciplina: Latino TEMPI Ore settimanali previste dai programmi ministeriali: 4 Ore complessive ( Anno Scolastico 2013/ 2014) 132 CONTENUTI Tito Livio: Ab Urbe condita libri ( contenuto) 4 La concezione storiografica Ovidio: vita e opere 2 Metamorfosi ed Heroides. Lettura del proemio e la leggenda di Pigmalione. Età giulio – claudia 2 Seneca: vita e opere. 10 I dialoghi. La consolatio greca a Roma. Lettura di: De ira 13,1-2 ( Tenere la belva a freno) : I,7,4 ( La passione va arrestata all’inizio) De brevitate vitae: 14 -15 La conquista della serenità De tranquillitate animi:4,1-6 Impegno politico e tranquillità personale. De Clementia e De beneficiis. Epistulae morales: 101,8-10 ( Saldare ogni giorno i conti …) 6,1-4 ( La volontà di giovare ) . 7,1-5 ( Il contagio della folla 47 ( Gli schiavi). De morte divi Claudii. Caratteri della tragedia . Lettura di: . Phaedra 599- 675 ( Il dialogo con Ippolito) Medea 116-176 ( Monologo di Medea e dialogo con la nutrice) Thyestes: 970-1021 ( L’orribile banchetto) Il rapporto di Seneca con il Cristianesimo.

Lucano: vita e opere .Pharsalia: Proemio ed elogio di Nerone. 4 L’Antieneide. Lettura di Pharsalia: VI 750-776; 817-825( Un morto profetizza la sconfitta ) I personaggi del Bellum Civile. Romanzo e novella 3 Tacito: la morte di Petronio. Lettura della novella della matrona di Efeso. Petronio: vita e opera. 3 Trama del Satyricon. Lettura di brani della Cena Trimalchionis: 31,3-33 Inizio della cena; 37; 67 Fortunata; 71-72,4 Il testa- mento di Trimalchione. Realismo e poetica del Satyricon. Lingua e stile. Persio: vita e opera. 2 Lettura della satira III 1-43 ( Il risveglio del giovin signore) Età dei Flavi. 1 La romanizzazione della retorica. 2 Quintiliano: vita e opere. 4 La politica scolastica di Vespasiano. Institutio oratoria. Lettura di: I 1,1-7 ( I primi rudimenti del sapere ) I, 2,4; ( Meglio la scuola pubblica ) I,3,1-5 ( I primi passi dell’allievo); X 2,1-8 ( L’imitazione ) II 2, 4-10 ( Le qualità di un buon maestro ) Gli imperatori d’adozione 1 Tacito: vita e opere. 9 Agricola: Proemio “ : 30-32 Discorso di Calgaco “ : 45-46 Morte di Agricola Germania: 4; 11-12 Purezza della razza germanica Gli antichi Germani secondo il nazismo Historiae : I,2-3 Uno storico in rivolta “ : IV,73-74 Il discorso di Ceriale I discorsi diretti nella storiografia Annales : XV38-40 L’incendio di Roma Il metodo storiografico e il pensiero La lingua e lo stile.

Plinio il Giovane: vita e opere. 4 Epistolario: II,6 A cena da un cafone “ : III, 14 Vendetta di schiavi “ : III,21 Morte di Marziale “ : V, 19 Umiltà verso gli schiavi “ : VI,16 Eruzione del Vesuvio “ : VIII,8 Fonte del Clitunno “ : IX,7 Villa sul lago di Como “ : IX,36 Villa in Toscana “ : X,37 Un malcostume attuale “ : X,96 A Traiano sui Cristiani “ : X,97 Risposta di Traiano Giovenale : vita e opere 3 Indignatio e impotenza nella satira di Giovenale Satire: I Difficile est saturam non scribere “ : VI Contro le donne “ : XIV Educazione dei figli “ : III Contro gli stranieri Marziale: vita e opere 2 Epigrammi: XII,57 Città e campagna “ : X ,47; 96 Felicità della vita in campagna “ : XII, 18 Ritorno a Bilbili Opposizione tra città e campagna nella letteratura Epigrammi: IX 100 Miseria del cliente “ : X, 74 Marziale non ne può più “ : X, 76 Miseria e orgoglio dell’intellettuale “ : XII,32 Lo sfratto di un miserabile Dal 15 Maggio in poi: Apuleio: vita e opere 5 Metamorfosi: III, 24-26 La metamorfosi di Lucio in asino “ : IV, 28-31 Inizio della favola “ : V, 22-23 Psiche contempla Amore addormentato Metamorfosi: XI, 5-6 Iside appare in sogno a Lucio “ : XI, 4-4 Esempio di fabula Milesia Iside e i culti misterici Struttura e significato del romanzo .

CLASSICO ( Lettura, analisi, traduzione,commento) Seneca: Epistulae morales 47, Schiavi o uomini?(in traduzione) 12 De brevitate vitae, 1 La vita non è breve per natura “ “ 2,1-3 Come gli uomini sprecano la vita “ “ 8,1-2,4 Il tempo è il tesoro più prezioso “ “ 8,5 La vita va in fretta “ “ 11 Gli occupati vivono una vita breve Epistulae morales 1,1-3 Il valore del tempo Virgilio: Eneide, 4, 1-30 Conosco i segni dell’antica fiamma 7 “ 4, 584-670 Maledizione e morte di Didone Traduzioni in classe ( compiti ed esercitazioni ) 16 Attività varie ( orientamento- assemblee- simulazioni etc.) 15 MEZZI E STRUMENTI Libri di testo: Roncoroni- Gazich : Studia humanitatis –Signorelli Editore Seneca: L’uomo dalla schiavitù alla fede( a cura di L. Coco) –Loffredo Ed. Virgilio: Amore e morte ( a cura di L. Coco)- Loffredo Editore Traini-Turtur : Exedra – La Nuova Scuola Trebisacce 13/05/2014 La Professoressa ( Liliana Aurelio)

Allegato al Documento del Consiglio di Classe relativo alla disciplina: G R E C O

TEMPI

Ore settimanali previste dai programmi ministeriali: 3 Ore complessive (Anno scolastico 2013- 2014) 99

CONTENUTI

ARGOMENT1 ORE

La storiografia e Tucidide 5

- Lettura dei seguenti brani: - Proemio :argomento, archeologia, metodo. - Epitafio di Pericle II, 35-41 - La peste di Atene II, 47-53

- Dialogo fra Ateniesi e Meli (V, 84-116) -Pericle: ultimo discorso ( II, 59-65)

Il tramonto della polis (profilo rapido di Senofonte quale 4 espressione di nuovi orientamenti, con riferimenti testuali all’Anabasi, all’Economico e alla Ciropedia) - Lettura dei seguenti brani: - Anabasi IV, 7, 21-27 “Il mare, il mare!” - Economico VII, 9-31”Alla donna spetta l’amministrazione della casa” - Il laconismo di Senofonte e l’ideale panellenico L’Ellenismo (Aspetti e caratteristiche della cultura greca 2 in un mondo che cambia) I periodi della commedia con riferimento ad Aristofane 3 Menandro e la Commedia Nuova 5 - Lettura dei seguenti brani:

- La Samia vv 206-420 I sospetti di Demea - Il misantropo vv 1-178 “Un uomo intrattabile” “ vv 620-773 “Cnemone cade nel pozzo” L’arbitrato vv536-601 “ L’incontro fra Panfile e Abrotono” Menandro e il Peripato L’aspetto amoroso in Menandro Callimaco e la poesia elegiaca 7 - Lettura dei seguenti brani: - Inno ad Apollo (Epilogo) - Inno a Demetra ( Mito di Erisittone) - Per i lavacri di Pallade ( Mito di Tiresia) - Ecale: Incontro fra Teseo e la vecchia Ecale - Teseo e il toro di Maratona - Aitia: Prologo ai Telchini - Epinicio per Berenice - Aconzio e Cidippe - La chioma di Berenice - Giambi: L’alloro e l’ulivo - Epigrammi: VII, 80 Per la morte di un amico VII, 459 La garrula Cretide VII, 271 Cenotafio per un amico morto VII, 525 Per il tumulo di Batto VII, 415 Autoepitafio XII, 43 Odio il poema ciclico V, 23 Serenata davanti a una porta chiusa Fragmentum Grenfellianum 1 Apollonio Rodio e la poesia epica 4 - Lettura dei seguenti brani: - Argonautiche I, 1-22 Proemio “ I, 1207-1239 Il rapimento di Ila “ II, 549-647 Il passaggio delle Simplegadi “ III, 443-462 Medea vede Giasone “ III, 616-664 Il sogno “ III, 744-827 La veglia di Medea “ III, 1063-1162 Il colloquio fra Medea e Giasone

Teocrito e la poesia bucolico – mimetica 6 - Lettura dei seguenti brani: - Idillio II Le incantatrici - “ VI I cantori bucolici - “ VII Le Talisie - “ X I mietitori - “ XI Il Ciclope - Idillio XIII Ila - “ XV Le Siracusane L’epigramma: Origine e caratteri 1 Le raccolte e le scuole dell’epigramma Epigrammisti: Anite, Nosside, Leonida, Asclepiade, Meleagro 3 - Lettura dei seguenti epigrammi di Anite: VII, 190 In morte di un grillo e di una cicala VII, 649 Per la statua di una fanciulla XVI, Per un viandante - Lettura dei seguenti epigrammi di Nosside: V, 170 Il miele di Afrodite VI, 353 Ritratto di una fanciulla VII, 178 Autoepitafio - Lettura dei seguenti epigrammi di Leonida: VI, 298 Le spoglie di Socari VI, 302 Qui i topi non rosicchiano VII, 472 Ricorda di che paglia sei fatto VII, 506 Sepolto in terra e in mare VII, 657 Nostalgia della vita VII, 715 Il lamento dell’esule - Lettura dei seguenti epigrammi di Asclepiade: V, 7 Il giuramento sulla lampada V, 85 Perché conservare la verginità ? V, 64 In balia di Eros V, 189 Una serenata IX, 64 La Lide di Antimaco XII, 50 Invito a bere - Lettura dei seguenti epigrammi di Meleagro:

VII, 417 Autoepitafio V, 144 Zenofila vince i fiori V, 147 Fiori sulla chioma di Eliodora XII, 117 Eros e saggezza Il romanzo in età imperiale 3

- Il romanzo di Nino - Racconti efesii di Anzia e Abrocome di Senofonte Efesio - Avventure di Dafni e Cloe di Longo Sofista - Avventure di Leucippe e Clitofonte di Achille Tazio

Dal 15 Maggio in poi: La storiografia e Polibio 5 - Lettura dei seguenti brani: -Storie I, 35 Storia “magistra vitae” - Storie III, 6 L’analisi delle cause - “ VI, 3-4 Il ciclo delle forme di governo - “ VI, 56 La religione come instrumentum regni - “ XXXII, 9-10 Polibio e Scipione Emiliano - “ XXXIX, 6 Il pianto di Scipione davanti alle rovine di Cartagine

CLASSICO (lettura, analisi, traduzione, commento)

L’oratoria: caratteri generali 2 Lisia e l’orazione: Per l’uccisione di Eratostene ( cpp.1-17 ) 8 Euripide: “Medea” (vv. 1-44; vv. 214-268 ) 6 Traduzioni in classe ( compiti ed esercitazioni ) 16 Attività varie ( assemblee-simulazioni-pausa didattica etc.) 12

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo: A. Agostinis: Medea di Euripide- Loffredo Ed. Anzani- Motta Versioni per il triennio Minerva Scuola Lisia, Per l’uccisione di Eratostene a cura di Lugarà – Loffredo ed. G. Rosati: Scrittori di Grecia Vol:III- Sansoni Ed.

ATTIVITA’ DIDATTICA

Lezione frontale

Approfondimento mediante discussione Esercitazione scritta

CRITERI DI VALUTAZIONE

Frequenza e partecipazione al dialogo educativo; progresso in itinere; rielaborazione dei contenuti disciplinari, competenza linguistica, metodo di lavoro.

VERIFICHE La traduzione di brani, opportunamente scelti, ha rappresentato, con scadenza quasi mensile, il momento di verifica per lo scritto. Per quanto riguarda, invece, l’orale si è tenuto conto della rielaborazione e dell’esposizione dei contenuti di carattere letterario e, inoltre, della traduzione e dell’esame morfo – sintattico dei passi di classico studiati.

OBIETTIVI REALIZZATI Nel rispetto del piano di lavoro annuale, presentato a suo tempo, si è inteso perseguire, durante il corso dei mesi, i seguenti obiettivi: in generale la crescita umana e culturale di ciascun alunno ed in particolare una preparazione adeguata dal punto di vista letterario e morfo – sintattico; la capacità di approcciarsi con metodo, competenza e senso critico all’analisi di un testo ed all’esercizio di traduzione; la riscoperta dell’humanitas delle

materie classiche con la conseguente rivalutazione degli insegnamenti universali ed attuali del mondo greco – romano. I suddetti obiettivi sono stati fissati e, poi, perseguiti, senza mai trascurare i livelli di partenza della classe e qualche difficoltà emersa nell’esame dei passi di classico e nel lavoro di traduzione. Alla luce delle attività didattiche svolte, i risultati conseguiti dalla classe si possono così riassumere: 1° GRUPPO : possiede un’ottima conoscenza delle discipline ed un linguaggio scorrevole, chiaro e corretto. Ha acquisito la capacità di integrare le informazioni del testo con quelle fornite da altre fonti e di inserire spunti originali e critici. 2° GRUPPO : ha conoscenze sufficienti e si esprime in modo semplice e corretto. Per quanto riguarda gli elaborati, alcuni allievi riescono ad interpretare bene un testo ed a renderlo in modo corretto, altri non sempre riescono a cogliere il senso generale del testo .

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE Durante le attività didattiche si è seguito un metodo critico ed il più possibile partecipativo della classe. I contenuti sono stati proposti ed opportunamente esaminati nel corso di lezioni frontali, che sono state caratterizzate da spiegazioni miranti a spunti di riflessione e di discussione. Per gli argomenti di carattere letterario non sono stati trascurati gli ovvi contatti e confronti tra mondo greco e mondo romano, cercando di rendere gli alunni sempre più sensibili nei confronti di una cultura ricca di messaggi universali. Per ciò che concerne il classico, invece, si è inteso proporre un esame dettagliato dei passi di prosa e poesia di tipo morfo – sintattico, partendo dalla traduzione e dal commento del brano ed inserendo, di volta in volta, digressioni di carattere socio – culturale.

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE

Il quadro del profitto della classe è così riassumibile:

- Alunni che hanno partecipato in modo attivo e consapevole al dialogo educativo ed hanno mostrato impegno costante.

- Alunni che hanno partecipato in modo poco attivo, ma hanno mostrato un discreto impegno.

Trebisacce, 13 Maggio 2014 Professoressa (Liliana Aurelio) ___________________________

LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO “G. GALILEI”

SEZIONI ASSOCIATE LICEO CLASSICO “ALESSI DI TURI” LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO”

COSTITUZIONE E CITTADINANZA

DOCENTE: prof.

LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO “G. GALILEI” – TREBISACCE SEZIONI ASSOCIATE LICEO CLASSICO “ALESSI DI TURI” - TREBISACCE

LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” - ORIOLO

STORIA COSTITUZIONE E CITTADINANZA

DOCENTE: prof. Bruno Mandalari

TREBISACCE TREBISACCE

COSTITUZIONE E CITTADINANZA

Bruno Mandalari

1. OBIETTIVI DIDATTICI (RELATIVI AL TRIENNIO)

• Favorire l’acquisizione di un sapere organico e razionale, derivante da un metodo di studio e lavoro rigorosi; lo studio deve essere costante e non solo finalizzato alle verifiche.

• Perfezionare la capacità di esprimersi con chiarezza e coerenza. • Sviluppare la padronanza della terminologia specifica delle varie discipline. • Potenziare gli studenti ad una rielaborazione autonoma e critica dei contenuti proposti.

2. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE, SI È PREVISTO IL CONSEGUIMENTO DEI SEGUENTI OBIETTIVI COGNITIVI IN T ERMINI DI:

CONOSCENZE: l’alunno si appresterà a conoscere il lessico fondamentale della disciplina, nonché gli argomenti generali della Storia e della Storiografia, con particolare riferimento alla terminologia storico-sociale di volta in volta affrontata (totalitarismo, socialismo, liberalismo, sistemi elettorali, resistenza, propaganda ecc.). COMPETENZE: l’alunno sarà invitato a:

- Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali: nazionalità, impero multinazionale,

riformismo, istruzione. - Acquisire i concetti fondamentali relativi alla situazione politica internazionale di

inizio Novecento, sulla questione d’Oriente, sulla situazione politica e sociale. - Riconoscere gli elementi di continuità e discontinuità tra le caratteristiche attuali e

quelle di inizio Novecento dello stato italiano.

CAPACITA' : l’alunno sarà impegnato a: - Cogliere la rilevanza storica in relazione al nazi-fascismo. - Acquisire i concetti generali relativi alla Seconda guerra mondiale. - Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico sulla crisi del

1929; del fascismo; del nazismo; della Guerra fredda.

3. TEMPI PREVISTI DAI PROGRAMMI MINISTERIALI

- Ore settimanali: 3 - Ore complessive (a.s. 2013-2014): 99 - Ore effettive di lezione (al 15 maggio 2014): 79 - Ore previste (all’11 giugno 2014): 14

Attività didattica

- Lezione frontale - Discussione collettiva

Mezzi e strumenti

- Libro di testo: la città dell’uomo, M. Fossati – G. Luppi – E. Zanette, Vol. 3 (Novecento), Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2008.

- Schemi ed appunti personali; fotocopie - Lettura diretta dei documenti storici e storiografici

Verifiche

- Indagine in itinere con verifiche informali - Prove scritte (tipologia B) - Verifiche orali -

Tipologie prove di verifica

- Domande a risposta chiusa ed aperta (una verifica ogni due moduli disciplinari). Criteri di valutazione

- Raccolta di dati sull’itinerario di apprendimento dell’alunno: frequenza, partecipazione al dialogo educativo, acquisizione dei contenuti, sviluppo delle abilità, efficacia comunicativa, sviluppo del metodo di lavoro.

Quadro del profitto della Classe

- Partecipazione al dialogo educativo: discreta - Attitudine alla disciplina: sufficiente - Interesse per la disciplina: discreto - Impegno dello studio: discreto - Metodo di studio: sufficiente

Obiettivi realizzati in termini di competenze La Classe può essere suddivisa in due gruppi, i cui risultati sono così riassumibili: I Gruppo: Gli alunni migliori utilizzano il lessico delle scienze storico-sociali (produttività, emigrazione, taylorismo, fordismo ecc.) possedendo ottime capacità di esposizione, argomentazione e rielaborazione critica e personale dei contenuti proposti: hanno acquisito la capacità di condurre l’analisi e l’interpretazione dei testi storici. Sono altresì in grado di organizzare il discorso in modo chiaro, con evidente competenza e proprietà di linguaggio. II Gruppo: Alcuni alunni possiedono capacità di esposizione e di rielaborazione sufficienti; conoscono la disciplina in modo accettabile e hanno parzialmente acquisito la capacità di interpretare e commentare i periodo storici fondamentali; si esprimono, tuttavia, in maniera poco fluida e non sempre appropriata. Metodologie e strategie didattiche per il conseguimento degli obiettivi Si è cercato di seguire una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi; capace altresì di

formare una buona coscienza critica e sviluppare l’autonomia e il senso di responsabilità. Tutte le lezioni hanno mirato ad ampliare gli orizzonti socio-culturali degli allievi e a favorire, là dove è stato possibile, una formazione responsabile ed armonica.

4. CONTENUTI DISCIPLINARI ESPRESSI IN MODULI

Moduli Contenuti ore periodo 1. La Prima guerra mondiale • La causa dello sviluppo della

grande guerra • La mobilitazione generale • Dalla guerra di movimento alla

guerra di posizione • L’Italia dalla neutralità

all’intervento • Dalla disfatta di Caporetto alla

vittoria di Vittorio Veneto • Dall’intervento americano alla

fine della guerra • La Conferenza di Parigi e la

nascita della Società delle Nazioni • La caduta della Russia zarista • Lenin e la Rivoluzione d’Ottobre • La guerra civile e la nascita

dell’Unione Sovietica • Il potere da Lenin a Stalin

20 settembre/ottobre 2013

2. Il Dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo

• L’Italia tra crisi economica ed agitazione sociale

• La crisi politica e lo sviluppo dei partiti di massa

• Nascita dei Fasci Italiani di Combattimento

• D’Annunzio e l’impresa fiumana • Quinto ed ultimo ministero Giolitti

(5 Giugno • 1920-4 Luglio 1921) • Le origini del fascismo in Italia • La Marcia su Roma: Mussolini

capo del Governo • Il delitto Matteotti e l’inizio della

dittatura • I Patti Lateranensi e la politica

sociale fascista • La politica economica del

fascismo • L’Italia negli anni ’30 e la politica

estera del fascismo • Consenso e dissenso negli anni del

regime

16 ottobre 2013

3. La Germania dalla Repubblica di Weimar al Nazionalismo

• Gli Stati Uniti e la crisi economica del ’29.

• La repubblica tedesca e la Costituzione di Weimar.

• La nascita del partito nazionalsocialista di Adolf Hitler

• La politica della destra liberal-conservatrice di Strusemann

• Le idee di Hitler e l’avvento del Nazismo in Germania

• La creazione della Stato totalitario e la nascita del Terzo Reich

• L’espansione della Germania nazista e l’annessione dell’Austria

• L’asse Roma-Berlino e la guerra civile spagnola

• 22 Maggio 1939: “Patto d’Acciaio” tra Italia e Germania

• 23 Agosto 1939: “Patto di non aggressione” tra Germania ed U.R.S.S.

� Visione documentario: Hitler e Mussolini: l’amicizia fatale. Regia di Hans von Brescius e Ulrich H. Kasten. Prod. Looks, Film & Television.

15 novembre 2013 dicembre 2013 gennaio 2014

5. La Seconda guerra mondiale ed il dopoguerra in Europa

• Le cause dello scoppio della seconda guerra mondiale

• La guerra lampo e la conquista tedesca della Polonia

• Dalla “non belligeranza” all’ingresso dell’Italia nel conflitto

• L’operazione “barbarossa” e l’entrata in guerra degli U.S.A. e del Giappone

• La conferenza di Yalta e Postdam e la fine della guerra in Europa

• La guerra fredda ed il piano Marshall

• La guerra di Corea

10 febbraio/marzo 2014

6. L’Italia dalla liberazione agli anni del centrismo

• Dalla liberazione alla nascita della Repubblica

• La Costituzione repubblicana • L’Italia dal governo Parri alle

elezione del 18 Aprile 1948 • Gli anni del centrismo (1948-

1962) • La ricostruzione economica e le

scelte internazionali • La “Legge truffa” e le nuove

elezioni del 1953

18 aprile/maggio 2014

• Papa Giovanni XXIII e il Concilio Ecumenico Vaticano II

� Visione documentari:

• Giovanni XXIII - Discorso alla Luna – Roma,11 ottobre 1962

Prod. “Corriere della Sera” – 2012

• Alcide De Gasperi – Conferenza di pace – Parigi, 10 agosto 1946

Prod. “Corriere della Sera” - 2012

7. La società del benessere

• I progressi scientifici e tecnologici

• La conquista dello spazio e le armi nucleari

• Una nuova cultura di massa • L’esplosione demografica • La civiltà dei consumi e i

suoi critici • La contestazione giovanile • La battaglia delle donne

14 15 maggio 2014 sino al termine delle attività didattiche

***

Trebisacce, 13 maggio 2014

Il Docente

__________________________

LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO “G. GALILEI” SEZIONI ASSOCIATE LICEO

LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO”

DOCENTE: prof. Bruno Mandalari

LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO “G. GALILEI” – TREBISACCE SEZIONI ASSOCIATE LICEO CLASSICO “ALESSI DI TURI” - TREBISACCE

LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” - ORIOLO

FILOSOFIA

DOCENTE: prof. Bruno Mandalari

TREBISACCE TREBISACCE

DOCENTE: prof. Bruno Mandalari

8. OBIETTIVI DIDATTICI (RELATIVI AL TRIENNIO)

• Favorire l’acquisizione di un sapere organico e razionale, derivante da un metodo di studio e lavoro rigorosi; lo studio deve essere costante e non solo finalizzato alle verifiche.

• Perfezionare la capacità di esprimersi con chiarezza e coerenza. • Sviluppare la padronanza della terminologia specifica delle varie discipline. • Potenziare gli studenti ad una rielaborazione autonoma e critica dei contenuti proposti.

9. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE, SI È PREVISTO IL CONSEGUIMENTO DEI SEGUENTI OBIETTIVI COGNITIVI IN T ERMINI DI:

CONOSCENZE: l’alunno si è apprestato a conoscere:

- Linee fondamentali del contesto storico-filosofico dei secoli XVIII, XIX, XX - Lessico fondamentale: termini generali della filosofia di Kant, Hegel, Schopenhauer,

Kierkegaard, Nietzsche, Freud, Arendt - Diverse risposte al problema del soggetto e dell’oggetto - Tratti salienti della cultura illuminista, idealista, positivista, esistenzialista - Tratti più significativi e aspetti problematici della teoria della conoscenza

COMPETENZE: l’alunno è stato invitato a:

- Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali: nazionalità, impero multinazionale,

riformismo, istruzione - Acquisire i concetti fondamentali relativi alla situazione politica internazionale di

inizio Novecento, sulla questione d’Oriente, sulla situazione politica e sociale - Riconoscere gli elementi di continuità e discontinuità tra le caratteristiche attuali e

quelle di inizio Novecento dello stato italiano - Definizione dei termini fondamentali suddivisi in ambiti specifici: criticismo

(connessione di soggetto e predicato, giudizi analitici, sintetici (a priori e a posteriori), sensibilità, intelletto, intellettuale, diritto, idealismo trascendentale, assoluto, morale, libertà, finito e infinito, dialettica, spirito ecc.), critica e rottura del sistema hegeliano: Schopenhauer, Kierkegaard (volontà, volontà, rappresentazione, arte, religione, ascesi, singolo, cristianesimo, fede, etica, estetica ecc.), filosofia del “sospetto”: Marx, Nietzsche (genealogia della morale, economia, capitale, dialettica servo-padrone, proletariato, superomismo, nichilismo, tra svalutazione dei valori ecc.)

- Riconoscimento ed esposizione in forma orale e scritta dei concetti filosofici propri di ogni scuola di pensiero esaminata

- Individuazione delle argomentazioni elaborate dai singoli Autori a sostegno delle loro tesi

- Esposizione dei contenuti (es.: i concetti di fenomeno, cosa in sé, trascendenza, spirito…) con opportuni riferimenti ai testi

- Analisi della contrapposizione tra senso comune e filosofia - Individuazione del ruolo sociale del filosofi del XIX e XX secolo

- Confronto tra le tesi contrastanti dei filosofi studiati (es.: Kant/Hegel; Hegel/Schopenhauer…)

- All’interno di un testo antologico lo studente è in grado di: - cogliere i concetti espressi - cogliere il tema centrale - individuare le tesi fondamentali riferendole al pensiero dell’Autore - ordinare le tesi rintracciate

CAPACITA': l’alunno è capace di …

- in una discussione è in grado di dimostrare il superamento del “senso comune” - saper discutere in modo argomentato l’attualità del tema della conoscenza in ambito

filosofico e politico - saper formulare un punto di vista personale su varie questioni di tipo etico e riuscire

a sostenerlo nel rispetto delle posizioni altrui - saper accettare punti di vista diversi rispetto alla considerazione dell’idealismo,

spiritualismo ecc. - saper discutere in modo argomentato la ricerca di senso nell’ambito di una società in

crisi e le questioni etiche ad essa connesse

10. TEMPI PREVISTI DAI PROGRAMMI MINISTERIALI

- Ore settimanali: 3 - Ore complessive (a.s. 2013-2014): 99 - Ore effettive di lezione (al 15 maggio 2014): 78 - Ore previste (all’11 giugno 2014): 14

Attività didattica

- Lezione frontale - Discussione collettiva