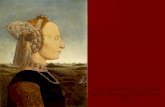

Il Ritratto

description

Transcript of Il Ritratto

Il ritratto <<indiretto>>: Tiberio[6,1] Primo atto del nuovo principato fu l’uccisione di Postumio Agrippa, il quale sebbene inconsapevole e debole, un centurione risoluto nell’animo uccise a stento. Tiberio non disse nulla di questa cosa in senato: fingeva che fossero ordini del padre secondo i quali aveva prescritto al tribuno proposto alla vigilanza di non esitare ad uccidere Agrippa non appena egli stesso avesse percorso completamente l’ultimo giorno. [2] Augusto certamente lamentandosi molto e aspramente dei costumi del giovane, aveva fatto in modo che fosse stabilito il suo esilio con decreto del senato: del resto mai non perdurò fino alla morte di nessuno dei suoi e non era credibile che fosse provocata la morte al nipote per la sicurezza del figliastro. Era più credibile certamente che Tiberio e Livia, quello per paura, questa per odio di matrigna, avessero affrettato la morte di un giovane, sospetto e odiato. [3] Tiberio rispose al centurione che informava, come era consuetudine militare, che era stato fatto ciò che aveva ordinato, che egli non l’aveva ordinato e che si doveva rendere conto dell’azione al senato. Dopo che Sallustio Crispo partecipe dei segreti conobbe ciò (egli aveva mandato le tavolette al tribuno), temendo che fosse giudicato colpevole, temendo che affermando allo stesso modo cose finte o vere fosse pericoloso, spronò Livia a non diffondere i segreti della casa, i consigli degli amici, i servigi dei soldati, né che sottovalutasse l’autorità del principato col riferire ogni cosa al senato: disse che era quella la condizione di comandare, il fatto che il resoconto risultasse non diversamente che se fosse reso a uno solo. [7,1] Ma a Roma si abbandonarono ad atteggiamenti di servilismo consoli, patrizi, cavalieri. Quanto più qualcuno era più nobile, tanto più era falso e si dava da fare e dopo aver assunto un aspetto falso per non essere felice alla morte del principe e non essere troppo triste all’inizio, mescolava le lacrime alla gioia, il lamento all’adulazione. [2] Per primi i consoli Sesto Pompeo e Sesto Apuleio giurarono fedeltà a Tiberio Cesare e dopo di loro Seio Strabone e Gaio Turrano, il primo prefetto delle coorti pretorie, il secondo prefetto dell’annona. In seguito giurarono i soldati, il senato, il popolo. [3] Infatti Tiberio compiva ogni cosa per mezzo dei consoli secondo la consuetudine Repubblicana e dubbioso del proprio potere: neppure l’editto, con il quale convocava i senatori nella curia, pose secondo l’indicazione del potere tribunizio, assunto sotto Augusto. [4] Le parole dell’editto furono poche e di contnuto assai modesto: si sarebbe consultato circa gli onori da attribuire al padre e non si voleva allontanare dal suo corpo e questo solo si arrogava tra le onoranze pubbliche. [5] Ma morto Augusto, aveva dato alle coorti pretorie come generale la parola d’ordine, aveva tenuto con sé le guardie, le armi, le rimanenti cose dell’aula; teneva i soldati nel foro, i soldati nella curia; mandò una lettera agli eserciti come se avesse già ottenuto il principato, non avendo esitato in nessuna circostanza se non quando parlava in senato. [6] La causa principale era per la paura che Germanico, nella cui mano c’erano tante legioni, enormi quantità di alleati, uno straordinario favore presso il popolo, preferisse avere il potere che attenderlo. [7] Ascoltava anche l’opinione per sembrare chiamato e scelto dallo stato piuttosto che sembrare essersi introdotto attraverso l’ambizione delle donne e per adozione in tarda età. Poi si conobbe che per analizzare la volontà dei maggiori cittadini era stato introdotto il dubbio infatti il volto deformandolo in capo di accusa nascondeva le parole.