haydn.1

-

Upload

amici-della-musica -

Category

Documents

-

view

221 -

download

2

description

Transcript of haydn.1

franz joseph

h a y d nintegrale dei

quartetti per archi (1° ciclo)28 novembre 2008 / 19 gennaio 2009

FRANZ JOSEPH HAYDNINTEGRALE DEI QUARTETTI PER ARCHI

1° CICLO28 NOVEMBRE 2008 - 19 GENNAIO 2009AUDITORIUM C. POLLINI - Padova

QUARTETTO AURYNMATTHIAS LINGENFELDER , v iol inoJENS OPPERMANN , v iol inoSTEWART EATON , v iolaANDREAS ARNDT , v ioloncel lo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, REGIONE VENETO, PROVINCIA DI PADOVA, COMUNE DI PADOVA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA, E.S.U. DI PADOVA

In collaborazione con

Haydn ad Esterhazy

5

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2008 ORE 20,15 – CICLO B (1° CONCERTO)Quartetto op. 1 n. 1, Quartetto op. 54 n. 1, Quartetto op. 33 n. 2, Quartetto op. 71 n. 1

DOMENICA 30 NOVEMBRE 2008 ORE 11,00 – DOMENICA IN MUSICA (2° CONCERTO)Quartetto op. 1 n. 0, Quartetto op. 54 n. 2, Quartetto op. 33 n. 1, Quartetto op. 71 n. 2 LUNEDÌ 1 DICEMBRE 2008 ORE 20,15 – CICLO A (3° CONCERTO)Quartetto op. 1 n. 4, Quartetto op. 54 n. 3, Quartetto op. 33 n. 3, Quartetto op. 71 n. 3

VENERDÌ 16 GENNAIO 2009 ORE 20,15 – CICLO B (4° CONCERTO)Quartetto op. 1 n. 3, Quartetto op. 55 n. 1, Quartetto op. 33 n. 4, Quartetto op. 74 n. 1

DOMENICA 18 GENNAIO 2009 ORE 11,00 – DOMENICA IN MUSICA (5° CONCERTO)Quartetto op. 1 n. 2, Quartetto op. 17 n. 4, Quartetto op. 33 n. 5, Quartetto op. 74 n. 2

LUNEDÌ 19 GENNAIO 2009 ORE 20,15 – CICLO A (6° CONCERTO)Quartetto op. 1 n. 6, Quartetto op. 64 n. 4, Quartetto op. 33 n. 6, Quartetto op. 74 n. 3

6

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

VENERDI’ 28 NOVEMBRE 2008 ORE 20,15

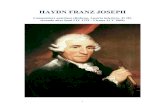

Joseph Haydn(1732 – 1809)

Quartetto in si bemolle maggiore op. 1 n. 1 (Hob.III:1)PrestoMinuetAdagioMinuetFinale (Presto)

Quartetto in sol maggiore op. 54 n. 1 (Hob.III:58)Vivace assaiAllegrettoMenuetFinale (Vivace)

Quartetto in mi bemolle maggiore op. 33 n. 2 (Hob.III:38)Allegro moderatoScherzo (Allegro)Largo e sostenutoFinale (Presto)

Quartetto in si bemolle maggiore op 71 n. 1 (Hob.III:69)AllegroAdagioMenuet (Allegretto)Finale (Vivace)

7

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

DOMENICA 30 NOVEMBRE 2008 ORE 11,00

Joseph Haydn(1732 – 1809)

Quartetto in mi bemolle maggiore op. 1 n. 0 (Hob.II:6)PrestoMenuetAdagioMenuetFinale (Presto)

Quartetto in do maggiore op 54 n. 2 (Hob.III:57)VivaceAdagioMenuetto (Allegretto)Finale (Adagio)

Quartetto in si minore op. 33 n. 1 (Hob.III:37)Allegro moderatoScherzo (Allegro di molto)AndanteFinale (Presto)

Quartetto in re maggiore op. 71 n. 2 (Hob.III:70)Adagio/AllegroAdagioMenuet (Allegro)Finale (Allegretto)

8

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

LUNEDI’ 1 DICEMBRE 2008 ORE 20,15

Joseph Haydn(1732 – 1809)

Quartetto in sol maggiore op. 1 n. 4 (Hob.III:4)PrestoMinuetAdagio ma non tantoMinuetFinale (Presto)

Quartetto in mi maggiore op. 54 n. 3 (Hob.III:59)AllegroLargoMenuetto (Allegretto)Finale (Presto)

Quartetto in do maggiore op. 33 n. 3 (Hob.III:39)Allegro moderatoScherzo (Allegretto)Adagio ma non troppoRondo (Presto)

Quartetto in mi bemolle maggiore op. 71 n. 3 (Hob.III:71)VivaceAndante con motoMenuetFinale (Vivace)

9

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

VENERDI’ 16 GENNAIO 2009 ORE 20,15

Joseph Haydn(1732 – 1809)

Quartetto in re maggiore op. 1 n. 3 (Hob.III:3)AdagioMenuetPrestoMenuetFinale (Presto)

Quartetto in la maggiore op. 55 n. 1 (Hob.III:60)AllegroAdagio (Cantabile)MenuetFinale (Vivace)

Quartetto in si bemolle maggiore op. 33 n. 4 (Hob.III:40)Allegro moderatoScherzo (Allegretto)LargoFinale (Presto)

Quartetto in do maggiore op. 74 n. 1 (Hob.III:72)AllegroAndantinoMenuet (Allegro)Finale (Vivace)

10

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

DOMENICA 18 GENNAIO 2009 ORE 11,00

Joseph Haydn(1732 – 1809)

Quartetto in mi bemolle maggiore op. 1 n. 2 (Hob.III:2)Allegro moltoMinuetAdagioMinuetFinale (Presto)

Quartetto in do minore op. 17 n. 4 (Hob.III:28)ModeratoMenuet AllegrettoAdagio cantabileFinale (Allegro)

Quartetto in sol maggiore op. 33 n. 5 (Hob.III:41)Vivace assaiLargo e cantabileScherzo (Allegro)Finale (Allegretto)

Quartetto in fa maggiore op. 74 n. 2 (Hob.III:73)Allegro spiritosoAndante graziosoMenuetFinale (Presto)

11

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

LUNEDI’ 19 GENNAIO 2009 ORE 20,15

Joseph Haydn(1732 – 1809)

Quartetto in do maggiore op. 1 n. 6 (Hob.III:6)Presto assaiMinuetAdagioMinuetFinale (Allegro)

Quartetto in sol maggiore op. 64 n. 4 (Hob.III:66)Allegro con brioMenuet (Allegretto)Adagio cantabile e sostenutoFinale (Presto)

Quartetto in re maggiore op. 33 n. 6 (Hob.III:42)Vivace assaiAndanteScherzo (Allegretto)Finale (Allegretto)

Quartetto in sol minore op. 74 n. 3 (Hob.III:74)AllegroLargo assaiMenuet (Allegretto)Finale (Allegro con brio)

12

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

QUARTETTO AURYNMatthias Lingenfelder, violinoJeans Oppermann, violinoStewart Eaton, violaAndreas Arndt , violoncello

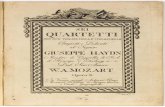

Da 25 anni Auryn, l’amuleto della “Storia Infinita “ di Michael Ende, è il simbolo che accompagna uno fra i più celebri quartetti d’archi oggi in attività. Nel corso della sua carriera, il Quartetto Auryn si è esibito in tutti i principali centri della vita musicale internazionale e nei festival più rinomati: Lockenhaus, Gstaad, Bregenz, Lucerna, Kuhmo, Schleswig-Holstein, Beethovenfest, Berliner Festwochen, Salisburgo, Edimburgo, delle Fiandre. Accanto alle regolari tournées negli Stati Uniti, la formazione ha suonato in Russia e nell’America del Sud, in Australia e in Giappone. I quattro musicisti che ancor’oggi lo compongono hanno seguito gli insegnamenti del Quartetto Amadeus a Colonia e del Quartetto Guarneri negli USA. Nel 1982, a un anno dalla costituzione, l’Auryn riceve il primo premio nei due fra i più accreditati concorsi internazionali per quartetto d’archi, l’ARD-Wettbewerb di Monaco e l’International String Quartet Competition di Portsmouth in Inghilterra e nel 1987 il primo premio al Concorso delle Radio Europee. L’Auryn è quartetto in residenza al Festival Schubert della Georgetown University di Washington e ogni anno è invitato alle Giornate musicali di Mondsee (Austria). Particolare successo ha ottenuto nella stagione 2000-2001 il ciclo di otto concerti alla Tonhalle di Düsseldorf dedicati alla musica da camera di Schumann, realizzati assieme alla violista Nobuko Imai, a Brigitte Fassbaender e al Quartetto Prazak. Da anni la formazione si dedica anche alla musica contemporanea, eseguendo in prima assoluta numerose opere di apprezzati compositori. Fra i partner del quartetto si ricordano: G. Caussé, E. Brunner, T. Zimmermann, B. Pergamenschikov, D. Fischer-Dieskau, A. Lonquich, P. Orth, M. Collins. Nel corso della stagione 2006 l’ensemble ha proposto a Washington il ciclo dei quartetti di Beethoven e a Essen quelli di Schönberg. Dal 2002, la collaborazione con la casa discografica Tacet è stata premiata con un Diapason d’Or per l’integrale dei quartetti di Schubert, con il Preis der Deutschen Schallplattenkritik per le opere di Hugo Wolf e con il CD Classic Award per i quartetti di Beethoven. Accanto a master class in Germania e all’estero, la formazione svolge attività didattica di musica da camera presso la Musikhochschule di Detmold. Nel 2004 è stata pubblicata l’integrale dei quartetti di Beethoven e i futuri progetti discografici del quartetto includono i quartetti di Brahms, di Dvorak , il quartetto e il quintetto con pianoforte di Schumann.

13

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

CICLO HAYDN 2009

Cari ascoltatori,quando per la prima volta abbiamo fatto partecipi amici e conoscenti del nostro progetto, quello di eseguire tutti i quartetti per archi di Joseph Haydn in un ciclo di concerti, incontravamo meraviglia incredula e scetticismo. “Ma quanti ne ha composti?” e “Non può risultare un pò noioso?”, queste erano spesso le reazioni.Ora, alla prima domanda era piuttosto facile rispondere: secondo le ultimissime ricerche esistono 68 quartetti, scritti inequivocabilmente da Haydn, insieme alla versione per quartetto d’archi de “Le Sette ultime parole di Gesù sulla croce”. Invece, la seconda domanda era un pò più impegnativa, fin dall’inizio non eravamo così tanto sicuri di assumerci questo impegno. Dopo più di 25 anni di esecuzioni quartettistiche, non avevamo nel nostro repertorio nemmeno la metà di tutti i quartetti di Haydn, soprattutto con notevoli lacune nel primo periodo della sua produzione artistica.Inoltre la musica di Haydn deve combattere contro molti pregiudizi: quella di essere onesta ed ingenua, priva di sorprese e di profondità. Forse tutto ciò viene compreso al meglio nell’espressione “Papà Haydn” coniata da Schumann – e spesso citata a sproposito.Tuttavia, quanto più ci impegnavamo con i suoi quartetti – nel frattempo li avevamo studiati tutti e avevamo eseguito in concerto i primi programmi dedicati ad Haydn – tanto più il nostro progetto ci rendeva entusiasti e convinti.Haydn era forse il più celebre compositore del suo tempo. Oggi, il motivo di fondo della sua immagine negativa è da ricercarsi molto più nella percezione della sua opera da parte delle generazioni successive: la sua biografia così lineare e i grandi successi da lui conseguiti a suo tempo non corrispondevano all’ideale romantico dell’artista “sofferente”, altrettanto poco corrispondeva il suo linguaggio musicale concentrato, talvolta laconico e controllato.A questo riguardo è istruttiva una lettera di Fanny Mendelssohn, in cui lei racconta di una esecuzione di un tempo del quartetto op. 76 n. 5 di Haydn nella loro casa paterna: “Caro Signor Moscheles, vi ricordate ancora di quella sera in cui Felix, che aveva trascorso l’autunno da noi, eseguiva il meraviglioso Adagio in fa diesis maggiore di un quartetto di Haydn? Il carissimo Papà Haydn! Ogni pezzo per lui era nuovo e lo impressionava in modo insolito. Egli piangeva ascoltandolo, e più tardi affermò di averlo trovato così profondamente triste. Questa descrizione aveva meravigliato molto Felix, perchè, anche se il tempo veniva indicato come “mesto” (triste), tutti gli altri trovavano piuttosto che esso dava una impressione di serenità.”

14

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

Evidentemente la sensibilità stilistica si era così fortemente modificata nell’ambito di due generazioni, che l’essenza della musica di Haydn e il suo messaggio non venivano più colti nel modo più autentico, paragonabile questo all’incirca con gli adattamenti romantici dell’opera bachiana o con le operazioni di restauro pittorico di quadri e affreschi di antichi maestri eseguite nel diciannovesimo secolo.Perciò, noi vi invitiamo a scoprire nuovamente la musica di Haydn e a capirne il suo linguaggio. Nel corso del nostro lavoro di prove non ci siamo mai imbattuti in un quartetto che fosse noioso.Al contrario, abbiamo potuto sempre nuovamente scoprire come Haydn ogni volta arrivi a nuove soluzioni di forma e contenuto nella composizione a quattro voci e così raggiunga una immensa profondità espressiva.Nei 18 concerti di questo ciclo, inoltre vi sarà possibile rivivere niente di meno che l’origine del genere del quartetto d’archi e lo sviluppo del linguaggio musicale occidentale che ha mantenuto fino ad oggi tutta la sua valenza. Nessun altro compositore, oltre a Bach e Beethoven – e certamente nessuno fra questi due – ha così tanto contribuito al linguaggio musicale come Haydn e solo pochi hanno portato la musica a simili vertici.Risulta assai avvincente seguire lo sviluppo dalle prime opere a quelle delle fasi successive: i primi Divertimenti che Haydn ha composto (op. 1 e 2) sono ancora legati allo spirito della musica di corte da intrattenimento, ma sempre realizzati tutti con stupefacente maestria.Le prime tre serie, che ora lo stesso Haydn denominava come quartetti d’archi (op. 9,17 e 20), riflettono la crisi e la lotta del compositore nei riguardi della forma e del linguaggio musicale. In seguito, con la quarta serie op.33, che fu composta dopo dieci anni di pausa, per la prima volta era in grado di compiere consapevolmente la sintesi fra “stile galante”, il cui particolare valore poggia sul sentimento e sull’espressività, e lo “stile erudito” con la sua severità razionale. (“Queste opere, era da dieci anni che non ne scrivevo, sono di uno stile nuovo del tutto particolare”.)Da questo momento in poi, la sua ispirazione e la sua ricchezza di invenzione non hanno conosciuto più confini. Dall’op. 33, con il suo ammiccante umorismo, al di là delle opere centrali, che si distinguono per la loro concentrata architettura (op.50) e d’altra parte per la sbalorditiva voglia di sperimentazione (op. 54 e 55) fino alle composizioni più tarde strutturate sinfonicamente (op. 71 - 77), ogni quartetto risulta una stupefacente opera d’arte ed appartiene a ciò che di più grande sia mai stato creato.Accompagnateci in questo grande viaggio nel cosmo di Haydn, e fatevi affascinare e commuovere, assieme a noi, dalla sua musica!

Matthias Lingenfelder (Quartetto Auryn)

15

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

FRANZ JOSEPH HAYDN “INTEGRALE DEI QUARTETTI PER ARCHI”

STAGIONE 2008/2009 (1° CICLO)

1° concerto Quartetto op. 1 n. 1 Quartetto op. 54 n. 1 Quartetto op. 33 n. 2 Quartetto op. 71 n.1

2° concerto Quartetto op. 1 n. 0 Quartetto op. 54 n. 2 Quartetto op. 33 n. 1 Quartetto op. 71 n. 2

3° concerto Quartetto op. 1 n. 4 Quartetto op. 54 n. 3 Quartetto op. 33 n. 3 Quartetto op. 71 n. 3

4° concerto Quartetto op. 1 n. 3 Quartetto op. 55 n. 1 Quartetto op. 33 n. 4 Quartetto op. 74 n. 1

5° concerto Quartetto op. 1 n. 2 Quartetto op. 17 n. 4 Quartetto op. 33 n. 5 Quartetto op. 74 n. 2

6° concerto Quartetto op. 1 n. 6 Quartetto op. 64 n. 4 Quartetto op. 33 n. 6 Quartetto op. 74 n. 3

STAGIONE 2009/2010 (2° CICLO)

7° concerto Quartetto op. 9 n. 6 Quartetto op. 50 n. 4 Quartetto op. 17 n. 5 Quartetto op. 64 n. 6

8° concerto Quartetto op. 2 n. 1 Quartetto op. 50 n. 1 Quartetto op. 20 n. 1 Quartetto op. 76 n.1

9° concerto Quartetto op. 2 n. 2 Quartetto op. 50 n. 2 Quartetto op. 20 n. 6 Quartetto op. 76 n. 2

10° concerto Quartetto op. 2 n. 6 Quartetto op. 55 n. 2 Quartetto op. 17 n. 1 Quartetto op. 76 n. 3

11° concerto Quartetto op. 9 n. 4 Quartetto op. 55 n. 3 Quartetto op. 17 n. 2 Quartetto op. 76 n. 4

12° concerto Quartetto op. 9 n. 1 Quartetto op. 50 n. 5 Quartetto op. 20 n. 5 Quartetto op. 76 n. 5

STAGIONE 2010/2011 (3° CICLO)

13° concerto Quartetto op. 17 n.6 Quartetto op. 42 Quartetto op. 20 n. 2 Quartetto op. 76 n. 6

14° concerto Quartetto op. 2 n. 4 Quartetto op. 64 n. 3 Quartetto op. 20 n. 3 Quartetto op. 50 n. 6

15° concerto Quartetto op. 9 n. 2 Quartetto op. 64 n. 1 Quartetto op. 17 n. 3 Quartetto op. 77 n. 1

16° concerto Quartetto op. 9 n. 3 Quartetto op. 64 n. 2 Quartetto op. 20 n. 4 Quartetto op. 77 n. 2

17° concerto Quartetto op. 9 n. 5 Quartetto op. 50 n. 3 Quartetto op. 103 Quartetto op. 64 n. 5

18° concerto Le ultime sette parole del nostro Redentore sulla Croce

17

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

FRANZ JOSEPH HAYDNCon la sua lunga vita, Haydn (1732-1809) abbraccia pressochè tutte le trasformazioni musicali dell’età considerata nel presente volume: nasce quando Bach a Lipsia sta lavorando alla Messa in si minore, muore quando Mozart è già scomparso da quasi un ventennio e Beethoven ha già scritto la Quinta e la Sesta sinfonia; di ogni avvenimento compreso fra questi estremi, sul piano del linguaggio, del gusto, dell’organizzazione sociale della musica, è stato protagonista o testimone diretto.L’identificazione di Haydn con la forma-sonata (“padre della sonata o della sinfonia”) è cominciata per tempo, lui vivo; e se non il padre carnale certo ne fu il massimo educatore, dai primi passi all’età adulta. Un credito molto più cauto bisogna invece dare al cliché di un Haydn semplice e bonario, anche questo di vecchia data, almeno dai tempi di Hoffmann e delle prime considerazioni sulla triade Haydn-Mozart-Beethoven come realtà unitaria: da allora è stato difficile guardare a Haydn senza un implicito confronto con Mozart e Beethoven; il “papà Haydn” è una semplificazione nata nel cono d’ombra del Don Giovanni e dell’Eroica.Il complesso della sua produzione presenta ancora, per caratteri e dimensioni, molti aspetti dell’età barocca. Almeno fino al 1790 l’opera di Haydn può essere considerata come l’ultimo grande frutto del mecenatismo in campo musicale; la copiosità è degna delle generazioni precedenti: più di cento sinfonie, più di ottanta quartetti e altrettanti divertimenti, oltre venti opere teatrali; circa 175 lavori cameristici coinvolgono il baryton (sorta di viola da gamba provvista di corde supplementari che vibrano per simpatia) unicamente perché strumento praticato dal signore servito da Haydn. Un’impressione di altri tempi dà pure il commercio con tutti i generi musicali, con ogni tipo di produzione strumentale e vocale profana e sacra (opera seria e buffa, cantate, messe, oratori, Lieder). Eppure in questo grande edificio esistono alcune piccole crepe, alcune scelte interne e inconfessate: il teatro musicale è messo da parte una volta misurata la grandezza di Mozart in questo campo; Concerti e Divertimenti dopo il 1780 quasi spariscono di fronte a Sinfonie e Quartetti; mentre tarde collezioni di canti popolari scozzesi e irlandesi, uniti a squarci borghesi e austriaci presenti nelle Stagioni, rivelano curiosità e interesse per il nuovo gusto romantico.

UNA VITA ESEMPLAREAttorno alla vita di Haydn spira un’aura di fioretto francescano; poche biografie sono così ricche di aneddoti, fatterelli, detti memorabili per arguzia o candore (unica dissonanza la bisbetica denigrazione di Sammartini); poche hanno un capitolo come quello dell’amicizia con Mozart, specie nella storia della musica di solito povera di Piladi o Piritoi. Ma l’esemplarità è data anche dal succedersi degli eventi, per fortuna di circostanze o per intuito o solidità di carattere nel

18

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

protagonista, sempre in accordo con le svolte dei tempi, secondo una bella fatalità di occasioni. Con la vita, Haydn prende sempre le misure giuste: dipendente in una corte, lavora serenamente senza piatire con i commenti; libero, amministra con successo il proprio nome nel rischioso e caotico mondo degli affari.Questo sommo strumentalista non è un virtuoso di nessuno strumento ed entra nella musica dalla porta vocale, per la bellezza della sua voce infantile; da Rohrau (Austria meridionale) dove era nato in una famiglia di contadini, a soli cinque anni è affidato al rettore della scuola di Hainburg e di qui, per merito di uno dei tanti cacciatori di voci bianche che battevano la provincia austriaca, attirato a Vienna nella scuola corale di Santo Stefano. In questo centro avviene la sua educazione musicale, in un regime sostanzialmente autodidattico, anche nel clavicembalo e nel violino, fra la polifonia dello stile chiesastico e le serenate all’aperto delle orchestrine da ballo; la serietà di applicazione al Gradus di Fux e all’oratorio italiano (che a Vienna si mescolava col genere detto Sepolcro) non cancellano un allegro fondo contadino che resterà indelebile e singolarmente combinato con l’erudizione. Congedato dal coro per il cambio della voce, cioè messo su una strada a diciotto anni, nel decennio 1750-61 è probabile abbia lavorato con ostinazione per farsi un nome, scrivendo Messe, musica da camera, anche un Singspiel da un soggetto francese. Italiani celebri a Vienna, come Porpora e Metastasio, gli sono favorevoli; ma anche l’aristocrazia austriaca comincia ad accorgersi di lui e nelle residenze estive dei conti Fürnberg e Morzin, fra il 1757 e il 1759, nascono i primi divertimenti per quattro archi e le prime sinfonie.Nel 1761 la vita di Haydn si assesta per circa trent’anni: in qualità di vicemaestro di cappella entra al servizio di una delle più illustri e ricche famiglie europee, gli Esterházy di Galátha, ungheresi e cattolici, sostegni del trono asburgico nella secolare lotta contro i turchi. Il musicista è ingaggiato da Paul Anton ma, morto questi nel 1762, il suo vero protettore e padrone diventa il fratello Nicolaus detto il Magnifico, generale dell’esercito austriaco nella guerra dei Sette anni, allora sulla cinquantina, grande appassionato di musica e suonatore di baryton (strumento ormai fuori moda ma degno per le complicate difficoltà dell’ambizione del principe). La cappella (orchestra, un coro da chiesa, cantanti vari) seguiva la corte nei suoi spostamenti: Vienna durante l’inverno, altrimenti Eisenstadt (a sud di Vienna) per la maggior parte dell’anno e altre sedi occasionali. Non solo; il mito di Versailles spinge Nicolaus a trasformare una palazzina di caccia poco a sud del lago di Neusiedler, luogo deserto e infestato dalla malaria, in una splendida residenza, da lasciare attoniti viaggiatori e ospiti di ogni parte del mondo; la nuova corte, frutto di spese enormi, è battezzata Esterháza e inaugurata nel 1766 proprio quando Haydn succede a Gregor Werner come primo maestro della cappella.Ad Esterháza sono in funzione un teatro d’opera di 500 posti e un teatrino per marionette, decorato di conchiglie e pietre colorate, alle cui proporzioni sono ridotte anche opere serie; per mesi risiedono al castello compagnie viaggianti che recitano Shakespeare, Lessing e Schiller; la “sala terrena” del palazzo principale è per i concerti solenni e il consumo

19

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

musicale è altissimo, con due opere e due concerti la settimana oltre alla quotidiana produzione da camera nei vari appartamenti e alle manifestazioni estemporanee in omaggio di ospiti illustri (nel 1773 per la visita dell’imperatrice Maria Teresa, Haydn scrive la Sinfonia n. 50 e l’opera L’infedeltà delusa). Haydn vive e lavora in questo ritiro dorato, fornendo tutta la musica che gli viene chiesta in una solitudine rotta solo da brevi soggiorni a Vienna; gli attriti con la committenza sono leggeri, o saggiamente contenuti, e parrebbero compensati dal dominio di una orchestra a sua disposizione per ogni genere di esperimento: “tagliato fuori dal mondo”, dirà un giorno, “fui costretto a diventare originale”, una delle tante arguzie che insaporiscono la sua biografia rivelando un’indole fortunata, disposta a qualche onesto trucco per rimanere felice.Dalla sperduta riva meridionale del lago di Neusiedler la fama di Haydn incomincia lentamente a crescere: nel decennio 1760-70 copie manoscritte di sue composizioni circolano nei principali monasteri austriaci e nelle case di nobili italiani e tedeschi; in Francia, Olanda e Inghilterra attorno al 1764 appaiono le prime stampe clandestine, secondo l’uso del tempo ignaro di diritti d’autore; un decennio dopo Haydn cura personalmente le sue prime stampe e dal 1780 avrà un editore, Artaria di Vienna, a sua disposizione.I primi riconoscimenti dall’estero vengono dalla Spagna; nel 1781 da un altro eremo, Las Arenas nella vecchia Castiglia, giunge ad Esterháza tramite Artaria una lettera dell’italiano Boccherini piena di un’ardente ammirazione per il “Sigr. Giuseppe Haydn” con unita la testimonianza della buona conoscenza della sua musica in quelle contrade; dalla cattedrale di Cadice nel 1785 arriva l’ordine per una musica da interporre ai sermoni sulle Sette ultime parole del Salvatore sulla croce (sette adagi per orchestra di circa dieci minuti l’uno), mentre l’anno prima la società parigina dei “Concerts de la Loge Olympique” ha già richiesto ad Haydn sei sinfonie apposite: tutte commissioni che di buon grado ricevono il nulla osta di Nicolaus perché Haydn dopo tutto si presenta al mondo come il maestro di cappella del principe Esterházy di Galátha. A metà degli anni Ottanta è il musicista più stampato in Francia e Inghilterra: 82 sono le sinfonie che a Londra l’editore Forster gli ha pubblicato a tutto il 1787 e nel 1784 l’European Magazine è già uscito con una biografia del compositore; l’Italia, terra madre della musica strumentale, lo guarda come un maestro e nel 1780 la società Filarmonica di Modena lo iscrive fra i suoi membri. L’aristocrazia musicante d’Europa bussa alla porta di Haydn, che riceve richieste dal re di Prussia Federico Gugliemo II, grande appassionato di violoncello, e persino dal rozzo Ferdinando IV di Napoli che gli commissiona nel 1786 cinque concerti per il suo strumento favorito, la “lira organizzata” come la chiama Haydn, in realtà una popolare ghironda di facile maneggio. Si riproduce su scala maggiore per i più efficaci mezzi di diffusione il fenomeno Corelli di un musicista strumentale che conquista un primato addirittura superiore a quello ottenibile in campo teatrale; e come per Corelli, un secolo prima, simile è il dilagare dei falsi, perché editori e copisti non hanno scrupoli a

20

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

scrivere il nome di Joseph Haydn su lavori del fratello Michael, di Vanhal, d’Ordoñez, Leopold Hofmann, Dittersdorf per rendere più prezioso il prodotto.Questo musicista conosciuto ovunque, nel settembre del 1790, un anno dopo lo scoppio della Rivoluzione francese, si trova improvvisamente libero per la morte del suo padrone, il Magnifico Nicolaus. Il nuovo Esterházy, il principe Anton, lo tiene solo nominalmente al suo servizio, gli accorda una pensione annua di duemila fiorini ma in pratica lo lascia andare dove più gli piace. Haydn si stacca così dall’ancien régime come un frutto maturo ed entra da padrone nel nuovo mondo della libera professione; a guardare dal di fuori tutto bene, tutto bello e proprio al momento giusto; nell’interno dell’animo, quanto la livrea stesse ormai stretta al Kapellmeister lo suggerisce la quasi fuga da Esterháza, abbandonando robe e valori, verso Vienna che sempre più attirava Haydn con affetti e amicizie da tempo allacciate e coltivate a distanza, con la vita di società, la musica in casa, i rapporti con gli editori.Certo, nuove proposte di entrare al servizio di qualche potente non mancano, sopra tutte tentatrice quella di Ferdinando IV di Napoli; ma in buon punto l’affare è soffiato da un dinamico, efficiente violinista tedesco, Johann Peter Salomon, impresario di concerti a Londra, che in breve convince Haydn a una tournée in Inghilterra. Anche questa scelta avviene nel senso della storia, e l’avventura a Londra è preferita all’impiego sicuro in Italia, dove pure aveva molto desiderato vivere e di cui conosceva la lingua fin dall’adolescenza; Haydn sceglie la libertà, ma sceglie anche la musica strumentale rispetto al melodramma, l’orchestra sinfonica invece della lira organizzata, la musica reale degli impresari invece di quella mitica dei pastori arcadici.Due sono i viaggi e i soggiorni a Londra, 1791/92 e 1794/95: la laurea honoris causa nell’università di Oxford e i trionfi nelle sale pubbliche; l’incontro con musicisti di tutto il mondo radicati a Londra (alcuni già conosciuti a Vienna) come Gyrowetz, Dusek, Clementi, Cramer, gli Storace; tre società di concerti in concorrenza fra loro e le esecuzioni di oratori durante la quaresima al Covent Garden e al Drury Lane: un’aria nuova investe il sessantenne e vigoroso compositore fornendogli una quantità di spunti da mettere a frutto nell’ultimo periodo della sua carriera.I diari del soggiorno londinese sono pieni di candide esclamazioni sulle dimensioni e la vitalità della metropoli moderna: sono annotazioni stupefatte di dati, cifre sul numero di costruzioni, sulla mortalità, sui consumi e all’uomo abituato ai silenzi di Esterháza o alla regolata etichetta viennese paiono “insopportabili” (ma con una punta di diletto) la concitazione e il frastuono delle strade, con i famosi cries della folla ambulante di venditori.Sazio di modernità, Haydn torna in patria nel 1795 raccogliendo l’invito del nuovo principe Esterházy, Nicolaus II, desideroso di ricostruire il coro e l’orchestra della sua corte. Gli interessi del quarto Esterházy conosciuto dal compositore sono principalmente di musica sacra e di qui nascono le sei ultime Messe di Haydn, già orientato per proprio conto alla

21

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

grande composizione sinfonico-corale dagli ascolti händeliani a Londra. Campo ancora più adatto a questa rinnovata simpatia per le dimensioni oratoriali Haydn trova nella cerchia presieduta da van Swieten, l’apostolo a Vienna di Bach e Händel: con un suo testo le Sette ultime parole del Salvatore sono trasformate in oratorio (1796) e da sue traduzioni dall’inglese derivano i libretti per La creazione (1798) e Le stagioni (1801) le cui esecuzioni pubbliche a Vienna (specie la ripresa della Creazione nel marzo 1808 alla Festsaale dell’Università, presente Beethoven) saranno la consacrazione della gloria di Haydn nella patria austriaca. Il punto raggiunto da Haydn all’alba del nuovo secolo si può misurare sull’ultimo aneddoto della sua vita, forse la più bella favoletta di tutta la storia della musica. Maggio 1809: il compositore si va spegnendo in una Vienna assediata dalle truppe francesi e abbandonata dall’aristocrazia; uno degli ultimi giorni, all’abitazione del maestro si presenta un soldato francese, ufficiale degli ussari, suscitando l’apprensione della casa che già vedeva Haydn finire come Archimede, trafitto da un soldato romano mentre tracciava figure sulla sabbia; invece il cittadino ufficiale, con buona voce tenorile, intona l’aria della creazione dell’uomo (“Mit Würd’ und Hoheit”) commuovendo il buon vecchio fino alle lacrime; e Napoleone Bonaparte distacca un picchetto d’onore davanti alla sua porta: è l’omaggio dei quidam, come li aveva chiamati il padre di Julie, dei cittadini fedeli non più al re ma allo Stato e alle virtù repubblicane, ormai in marcia per il mondo, padroni di una cultura nata per l’aristocrazia e da loro ereditata sulla base di titoli e meriti individuali.

Giorgio Pestelli – L’età di Mozart e Beethoven – Storia della Musica SIDM, Torino, 1979/1984, EDT

Tavolino per musica da cameraHaydn Museum, Eisenstadt

23

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

I 68 QUARTETTI DI JOSEPH HAYDN

La parola “quartetto per archi” ha origine nel XIX secolo. Prima si parlava di “quartetti di violini” o semplicemente di “Quartetti”, “Quatuors” o “Quadros”.Lo stesso Haydn chiamò i suoi quartetti, fino all’opera 20 inclusa, come “Divertimento a quattro” o “Divertimento”. Ciò è testimoniato dalle partiture autografe di questi quartetti e di quelli dell’op. 17. Nei quartetti dell’ op. 9 – di cui non possediamo il manoscritto originale – abbiamo la conferma delle prime e migliori copie. Nel catalogo EK Haydn chiamò le composizioni dell’ op. 1 – di cui comunque non ci è stato tramandato l’autografo – “Cassatio à quattro”, e quelle dell’op. 2 “Divertimento a quattro”. La parola “Cassatio” fu da lui più tardi cancellata e sostituita con quella di “Divertimento”, con cui negli anni ’60 e nei primi anni ’70 si denominava una composizione strumentale in più tempi che non fosse una sinfonia o un concerto. Ancora nei quartetti dell’op. 33 - anche in questo caso non possediamo l’autografo - in una copia redatta da uno dei copisti personali di Haydn del convento di Melk troviamo l’indicazione “Divertimento a quattro”; per contro nel frontespizio di un’altra copia Haydn stesso scrisse invece “Sei Quartetti”.Nelle sue lettere in tedesco Haydn parla, in relazione a questi quartetti, di “à quadro à 2 violin, viola, et violoncello concertante” e “Quartetten für 2 violin, Altoviola, Violoncello concertante” o semplicemente di “Quartetten”. Nella prima edizione viennese autorizzata dallo stesso Haydn il titolo è “Six quatuors”. Negli autografi più tardi, a cominciare dal quartetto op. 42 e dai quartetti op. 50, il titolo è quello italiano di “Quartetto”.Haydn seguì la tradizione della musica da camera e a partire dall’op. 9 compose i suoi quartetti in serie di sei e così essi si diffusero in tutto il mondo. Complessivamente scrisse nove serie o opere complete, come erano chiamate dagli editori. I primi divertimenti per quartetto (op. 1 e op. 2) furono raggruppati in gruppi per iniziativa dell’editore. Tutti i numeri d’opera hanno anche una origine editoriale e ci sono contraddizioni fra i numeri d’opera degli stessi singoli quartetti. Si sono affermati quelli che Pleyel attribuì nel 1801 nel suo catalogo tematico dell’edizione completa dei quartetti (in parti staccate) di Haydn stampata a Parigi e dedicata a Bonaparte.Altrettanto poco autentici sono i titoli che accompagnano alcuni quartetti. Alcune serie portano il titolo del dedicatario: Quartetti russi, Quartetti prussiani, Quartetti Apponyi, Quartetti Erdöedy, Quartetti Lobkowitz. Altri titoli come Quartetto dell’allodola, Quartetto delle quinte (cavaliere), Quartetto Imperatore furono dati per poter meglio identificare alcuni dei quartetti preferiti. Non vale la pena di ricordare titoli senza senso o di cattivo gusto.Usualmente il numero dei quartetti di Haydn è stabilito in 83. Questa cifra si basa sul catalogo tematico di Pleyel. E’ un catalogo che Haydn autorizzò e che nel 1805 egli prese come base del suo Catalogo di tutte le composizioni che mi

24

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

ricordo di aver composto dal mio 18mo fino al mio 73mo anno di età. (Haydn – Verzeichnis = HV) e che fece mettere in bella copia dal suo copista e servitore Johann Elssler. Un catalogo delle opere iniziato da Haydn stesso già nel 1765, il così detto “Entwurf-Katalog/Schizzo di catalogo” (= EK), ha più autenticità dell’ HV perché temporalmente è più vicino alle composizioni e perché in parte è stato scritto da lui stesso. Con l’aiuto di EK e di altri documenti la musicologia più recente ha stabilito che nella lista di Pleyel e di HW manca un primo quartetto in mi bemolle maggiore (Hob.II:6); si tratta di un quartetto scoperto nel 1931 e a cui è stato attribuito il n. 0 dell’op. 0 oppure Opus 1 n. 0. Inoltre quella lista comprendeva una sinfonia del 1762 (Hob.I:107) che era stata arrangiata in quartetto togliendovi le parti dei fiati e due Divertimenti originalmente a sei voci (Hob.II:21,22) che ugualmente erano stati rielaborati da mani maldestre in quartetti.Nella lista di Pleyel inoltre la versione per quartetto che Haydn stesso realizzò dalla composizione orchestrale Le sette parole del nostro Redentore in Croce era stata paradossalmente contata come sette numeri. Siccome infine i sei quartetti op. 3 (Hob.III:13-18), che troviamo sia nella lista di Pleyel che in HV, sono stati riconosciuti dalla musicologia di oggi come opere non autentiche, il numero complessivo dei quartetti deve essere così modificato: 83 + 1 – 3 – 7 – 6 = 68.

Georg Feder

QUARTETTI OP. 1 E OP. 2La datazione più verosimile di questi quartetti è quella 1755 – 1761. Copie datate o stampe databili provano che sei di essi sono al più tardi del 1762, uno del 1763, due del 1764 e uno del 1765. L’op. 1 n. 1 fu, secondo la testimonianza di Griesinger, il primo. La successione degli altri non è chiara. La numerazione tradizionale per quel che riguarda l’op. 1 segue la seconda ristampa della prima edizione di La Chevardière di Parigi, mentre per quel che riguarda l’op. 2 segue quella dell’edizione di Amsterdam (J.J. Hummel).

QUARTETTI OP. 17La successione di questi quartetti è stata inserita da Haydn nel suo catalogo EK. E’ confermata dal manoscritto originale che si trova nell’archivio della Gesellschaft der Musikfreunde a Vienna. Il manoscritto si trovava precedentemente in possesso della famiglia viennese Neuwirth, nella cui casa si dice che Haydn occasionalmente suonasse la viola: Il quartetto in fa maggiore porta la datazione “di giuseppe Haydn ppria (manu propria) 771”. L’anno di apparizione è il 1772. La diversa successione tradizionale deriva dalla prima edizione di Amsterdam (J.J.Hummel).

25

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

QUARTETTI OP. 33I quartetti “russi” sono così chiamati per una notazione che troviamo nella prima edizione completa dei quartetti di Haydn stampata a Vienna: “Dédiés au gran Duc de Russie”. Si intendeva lo zar Paolo I che nel 1781 visitò Vienna come Arciduca assieme alla moglie, di nascita una Principessa von Württemberg: il giorno di Natale 1781 fu organizzato un concerto privato nel quale venne eseguito un quartetto di Haydn, verosimilmente uno dei quartetti dell’op. 33 che in quest’epoca erano del tutto nuovi. Il titolo di “Jungfernquartette” deriva dall’edizione di J.J.Hummel. Più sensata la denominazione “Gli scherzi” perché i minuetti in questo opus si chiamano “Scherzo” e la parte del trio non è indicata (l’indicazione del trio nelle partiturine Eulenburg, per esempio nel quartetto in mi bemolle maggiore, e l’indicazione “Scherzando” invece di “Scherzo”, per esempio in quello in si minore, è falsa). Ciò nonostane questi “Scherzi” hanno la forma del Minuetto e del Trio come nei precedenti quartetti e non sono fondamentalmente molto diversi se non per il fatto che hanno tempi veloci, dall’Allegretto fino all’Allegro di molto. Quattro di essi sono collocati, come nel passato, come secondo movimento, due di essi come terzo movimento, come Haydn aveva già fatto in tre composizioni dell’op. 20. Sul 1782, anno dell’edizione originale, c’è una discordanza. Il 18 ottobre 1781 Haydn riporta al suo editore Artaria che “la elaborazione di sei nuovi quartetti sarebbe stata terminata in tre settimane”; e “che quattro di questi sono già finiti”. (Anthony van Hoboken nella sua cronologia – opera comunque utilissima – ha portato della confusione perché nel suo catalogo delle opere di Haydn ha citato delle lettere del conte Morzin in cui si dice che Haydn avrebbe incominciato a comporre queste opere già nel 1778, senza sospettare che queste lettere erano false). Appena finiti Haydn diede i quartetti, in novembre o dicembre 1781, all’editore. Diversamente da prima lo poteva fare perché nel suo nuovo contratto del 1779 come Maestro di Cappella del Principe Esterházy non era più inserita la clausola che poteva comporre solo per il principe. Secondo le regole dell’epoca del diritto d’autore Haydn poteva avere un onorario solo dalla prima edizione: edizioni successive o ristampe non gli portavano alcun guadagno. Per questo motivo, prima della edizione a stampa, come farà decenni dopo Beethoven con la sua Missa solemnis, Haydn offrì in vendita a sei ducati delle copie a personaggi di grandi mezzi economici come il Principe Oettingen-Wallerstein e l’Abate Salem e fece la stessa offerta anche a Johann Caspar Lavater aggiungendo la comunicazione che “a Zurigo e Winterthur molti erano gli amanti, conoscitori e sostenitori dell’arte musicale”. Si era molto arrabbiato che Artaria avesse annunciato l’edizione prima di aver fornito a tutti i suoi clienti le copie. Delle copie delle parti, che egli potè far girare, se ne è conservata una nel convento di Melk. Nella parte di violoncello di una seconda copia dello stesso copista sul frontespizio c’è un piccolo ritaglio dove Haydn di sua mano scrisse: “Sei quartetti, di me giuseppe Haydn ppria (manu propria)” e sotto “Prego umilmente d’osservare il piano e forte”. Viene qui confermata la successione che corrisponde all’ordine dei quartetti nell’ordine originale.

26

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

QUARTETTI OP. 54 - 55Johann Tost fu, fino al marzo 1788, violinista dell’orchestra del Principe Esterházy e coltivava il desiderio di fondare una casa editrice musicale. Gli riuscì, sembra, di farsi promettere da Haydn la vendita di questi, come dei successivi, sei quartetti o ottenne la possibilità di metterli in commercio. In ogni caso egli fece affari con vari editori, come con l’editore Sieber a Parigi. Haydn era in corrispondenza epistolare con questo e in una lettera del 5 aprile 1789 si informa per sapere se e a quale prezzo Tost gli aveva venduto i sei quartetti. Similmente già il 22 settembre 1788 si informava con l’editore viennese Artaria. Evidentemente voleva verificare se Tost si era comportato in un modo corretto. Di una propria dedica a Tost non si può proprio parlare. Non è nemmeno sicuro se la parte di primo violino, così impegnativa, fosse adatta alle sue capacità esecutive e al suo gusto. La divisione in due numeri d’opera, ciascuno contenente tre quartetti, fu decisa dall’editore. In realtà si tratta nuovamente di una serie di sei composizioni di poco meno estesa dell’opera 50. Siccome non ci è rimasto l’autografo (esistono a Berlino solo degli schizzi del Quartetto in sol maggiore e del Quartetto in mi maggiore) non si può sapere se la successione apparsa nella prima edizione del 1789/90 è autentica. Hoboken segue Pleyel e HV con la successione: do maggiore, sol maggiore, mi maggiore, la maggiore, fa minore e si bemolle maggiore.

QUARTETTI OP. 64Se il “Monsieur Jean Tost” a cui questa serie è dedicata nella prima edizione viennese del “Magazin de Musique” sia la stessa persona del violinista Johann Tost (vedi opus 54/55) o un commerciante Johann Tost oppure il violinista che si era messo a fare il commerciante, pur rimanendo un eccellente violinista, si è molto discusso. L’ultima ipotesi potrebbe essere la più probabile. Delle partiture autografe senza dedica ce ne sono rimaste cinque su sei: n. 48 al Royal College of Music a Londra, n. 49 proprietà privata, n. 50 a Winterthur nella Fondazione Rychenberg, n. 52 alla Library of Congress a Washington, n. 53 nella Biblioteca della Musashino Academia Musicae di Tokyo. Sono state tutte datate da Haydn 1790 e numerate nella loro successione. Le edizioni dopo il 1791 portano una diversa successione; quella tradizionale segue l’edizione di Vienna, Hoboken segue invece la prima edizione di Londra. Questa serie corrisponde come dimensioni circa a quella dell’op. 54/55. L’annuncio del 27 febbraio 1791 sulla Wiener Zeitung da parte del primo editore viennese annunciava questi quartetti come di facile esecuzione. Le tonalità sono quelle dell’op. 33 ma in un’altra successione. Con l’indicazione “Menuet” e “Trio” Haydn torna indietro ad uno stile di scrittura precedente l’op. 33.

QUARTETTI OP. 71 - 74 Lo Jarhbuch der Tonkunst von Wien und Prag così scrisse nel 1796 dei quartetti di Haydn: “l’impronta di un grande genio

27

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

si trova in maniera eccellente nei nuovi quartetti che ha scritto per il Signor Conte von Apony”. Haydn ha dedicato le sei opere di questa serie al conte ungherese Anton Apponyi, un grane amante della musica: cento ducati la somma pagata per assicurarsi per un anno l’esclusiva di poterli eseguire. Le partiture autografe sono datate 1793 (solo il quartetto in mi bemolle maggiore non è datato); si trovavano originariamente nella Biblioteca di Stato di Berlino in singole buste e solo dopo il 1901 sono state numerate e raggruppate nella successione che corrisponde alle prime edizioni londinesi e viennesi degli anni 1795/96, in cui la serie completa è divisa in due “Opera” ciascuno in tre quartetti. Dalla filigrana della carta dell’autografo la successione potrebbe essere un’altra: re maggiore, si bemolle maggiore (entrambi i quartetti sono forse già del 1792), sol minore, fa maggiore, mi bemolle maggiore, do minore. Si è detto che lo stile di questi quartetti è orchestrale e ciò in relazione alla intenzione di Haydn di far eseguire queste composizioni in concerti pubblici in occasione del suo prossimo secondo viaggio a Londra. E’ quello che fece nel 1794 con Johann Peter Salomon come primo violino che già nel precedente soggiorno di Haydn a Londra (1791/92) si era dato da fare per eseguire alcuni dei quartetti della serie precedente (op.64). Ma in generale la scrittura per gli archi non è affatto orchestrale. Tutt’al più si può notare un tratto quasi sinfonico in alcuni tempi. Così come sono certamente concepite per la sala da concerto le brevi, sonore introduzioni: una scrittura con accordi a corde doppie e unisoni, introduzioni come nel quartetto in re maggiore come in una delle Sinfonie londinesi, oppure corte, come nel quartetto in mi bemolle maggiore, con un corto accordo in mi bemolle come Beethoven poi userà due volte all’inizio della sua Eroica. Ma in Haydn al suo unico accordo segue una grande pausa.

Georg Feder – Haydns Steichquartette – Ein musikalischer Werkführer – München, 1998 – Verlag C.H.Beck

Concerto, disegno di Giuseppe ZocchiFirenze, Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe

29

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

«L’importanza centrale di Haydn per lo sviluppo di quel tipo di quartetto per archi comunemente definito classico (non solo come denominazione di un’epoca ma anche nel senso della sua perfetta rivelazione e armoniosa organizzazione di tutte le possibilità inerenti al genere) fu già riconosciuta in vita del compositore. Dalla sua morte tale centralità è stata considerata epocale, descritta e interpretata con crescente comprensione e discernimento storico».1

Ma fra gli esperti e i musicologi l’apprezzamento di Haydn resta, al giorno d’oggi, inversamente proporzionale alla sua importanza cultural-musicale. Incombe largamente il concetto popolare di “Papà Haydn”, e la condanna romantica di Robert Schumann appare tuttora significativa: «Da lui non si ascolta nulla di nuovo. E’ come un vecchio ospite di famiglia, sempre bene e rispettosamente accolto, ma al giorno d’oggi non serba più alcun motivo di vero interesse». Nello sviluppo del quartetto per archi, tuttavia, il ruolo di Haydn non dovrebbe essere sottovalutato, e il suo influsso si estende fino ad Arnold Schönberg. Gli oltre sessanta quartetti provatamente haydniani videro la luce in un arco di tempo di quasi mezzo secolo, fra il 1755 e il 1803.2 In una recente indagine sulla loro cronologia, il musicolo americano James Webster è pervenuto alla seguente successione:3

opp. 1 e 2 1755-59 opp. 54 e 55 1788op. 9 1769-70 op. 64 1790op. 17 1771 opp. 71 e 74 1793op. 20 1772 op. 76 1797op. 33 1781 op. 77 1799op. 42 1784-85 op. 103 1802op. 50 1787

Come Ludwig Finscher ha mostrato sin nei minimi dettagli,4 le prime composizioni haydniane per quartetto d’archi si basano sul Divertimento tedesco-meridionale ed austriaco. I primi quartetti per archi di Boccherini riprodotti a stampa rivelano maturità tecnica e qualità specifiche del genere, ma con Haydn sono la consistenza nello sviluppo del concetto quartetto per archi nonchè l’allargamento compiutamente sperimentale delle frontiere tonali e strutturali a definire l’evoluzione fino all’op. 33 e per tutte le raccolte successive.

30

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

Il biografo haydniano Georg August Griesinger ha descritto l’origine dei primi quartetti:

«[…] La seguente circostanza affatto casuale fece sì che egli mettesse mano alla composizione di quartetti. Un certo Barone Fürnberg possedeva una residenza in Weinzierl, a poche fermate di diligenza da Vienna, e invitava di tanto in tanto la sua guida spirituale, il reggente della tenuta, Haydn e Albrechtsberger (violoncellista e fratello del ben noto contrappuntista) col fine di ascoltare alquanta musica. Fürnberg chiese ad Haydn di comporre qualcosa che potesse eseguirsi da parte di questi quattro compagni musicali».5

Il racconto di Griesinger è istruttivo da più punti di vista: non solo fornisce l’esatta occasione che aveva originato queste prime opere, ma descrive la situazione sociale per cui i quartetti venivano composti, allora come agli inizi dell’Ottocento, soprattutto nella Germania del sud e in Austria.

«Nel XVIII secolo, i palazzi e i giardini dell’aristocrazia dominante diventarono luoghi raffinati per musica da camera. Qui si faceva musica da parte dei servi e, parimenti, della nobiltà stessa – un passatempo nobilissimo perseguito come conversation, galante et amusante e requisit eines galant-homme. Qui la musica, spesso con entusiasmo competente, fioriva nelle condizioni più favorevoli».6

I Quartetti opp. 1 e 2 di Haydn, che videro la luce in questo frangente, sono

«in ogni dettaglio opere su piccola scala e di debole complessione, tecnicamente e musicalmente senza troppe pretese. Dal punto di vista stilistico esse rientrano nella sfera del divertimento e assorbono elementi di varie tradizioni, non già contrastandoli in modo sperimentale bensì giustapponendoli con ingenuità».7

Tutti e dodici i quartetti di queste due raccolte sono in cinque movimenti, con due movimenti estremi molto veloci, uno centrale molto lento e due minuetti, tutti nella stessa tonalità. Nella scrittura di queste opere giovanili c’è ben poco dell’idioma quartettistico; di fatto il Quartetto in Si bem. magg. op. 1 n. 5 era originariamente una sinfonia.8 Con ogni probabilità, essa venne rielaborata come quartetto dall’editore al fine di completare il numero consueto dei sei lavori per raccolta. In aggiunta, il Quartetto in Do magg. op. 1 n. 6 era forse, in origine, un trio per liuto trasformato in quartetto dal compositore.Al contrario, l’haydniana op. 2, basata sullo stesso modello quanto a disposizione dei tempi, costituisce un passo avanti verso una profilatura consapevole del genere, con la maggiore importanza conferita ai movimenti individuali e, insieme, con l’unità stilistica e formale in aperto contrasto con la variopinta miscellanea dell’op. 1. Questa tendenza si rivela soprattuto nella struttura dei tempi iniziali. Mentre nell’op. 1 i primi e gli ultimi movimenti appartengono allo stesso tipo

31

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

virtuosistico-popolare, i primi dell’op. 2 sono più gravi e lenti, espansi nella struttura e tecnicamente difficili, pur mantenendo gli ultimi il loro carattere di finale danzabile. D’altro canto, i minuetti e i movimenti lenti appartengono alla stessa sfera musicale dell’op. 1. Nel salto dall’op. 1 all’op. 2 è già evidente la sistematica formazione e distinzione haydniana di tipi e caratteri dei movimenti individuali. All’alba dell’op. 33 ciò porterà ai quattro movimenti classici, chiaramente differenziati l’uno dall’altro per mezzo di enfasi e formulazioni compositive. Spesso si fa riferimento a un vuoto di dieci anni buoni fra l’op. 20 e l’op. 33, durante i quali non furono composti quartetti per archi. Ma questa stessa situazione cronologica esiste fra l’op. 2 e l’op. 9 (la controversa op. 3, senza dubbio, non è di Haydn e va ascritta piuttosto a Roman Hofstetter, il che la esclude, di conseguenza, dalla discussione).10 Il vuoto fra l’op. 2 e l’op. 9 ha, prima di tutto, una giustificazione biografica. Dal 1765 Haydn divenne vice-Kapellmeister degli Esterházy e la maggior parte della sua creatività si indirizzò verso le forme utilizzate a corte, vale a dire la sinfonia e il trio per baryton. Di conseguenza la sperimentazione di nuove tecniche specifiche per la musica da camera, negli anni Sessanta, venne portata avanti all’interno di quel genere di trio.11

I Quartetti per archi opp. 1 e 2 erano nati a distanza di cinque anni gli uni dagli altri. Non facevano parte di nessuna raccolta, l’autore aveva cominciato a comporli per un’evenienza compositiva del tutto casuale ed era stato, semmai, l’editore a riunirli in cicli determinati. Quelli successivi, invece, presentano un quadro assolutamente diverso. Nel corso di soli tre anni, fra il 1770 e il 1772, videro la luce in totale diciotto quartetti, disposti in tre raccolte per iniziativa del compositore medesimo. Fra gli elementi tecnici che unificano le opp. 9, 17 e 20 (nonostante tutte le loro diversità) vi sono:

«la qualità vocale della scrittura delle parti e l’arricchimento polifonico dell’armonia, l’equalizzazione degli elementi concertanti e dell’elaborazione motivica, l’allargamento e la strutturazione globalmente concentrata delle forme, la caratterizzazione distinta di ciascun movimento, l’interconnessione dei movimenti (creando una forma ciclica della loro sequenza preordinata), la “composizione” intenzionale di intere raccolte di sei opere non casualmente accumulate ma congruenti e complementari le une alle altre».12

La decisione dell’ultimo Haydn di cominciare il progetto di un’edizione completa dei suoi quartetti per archi dall’op. 9 dimostra che con essa si era iniziata una nuova fase compositiva al più alto livello di uno stile specifico di genere.

«[…] Ero tagliato fuori dal mondo. Nessuno al mio cospetto poteva mettermi in imbarazzo o darmi fastidio, e allora fui costretto ad essere originale».13

L’affermazione haydniana, riportata da Griesinger, trova la sua prima espressione in questi quartetti, in un processo d’evoluzione dettagliato, quasi per nulla debitore di influenze esterne, il quale fissò la nuova struttura compositiva col suo controllo formale e le sue caratterizzazioni sistematiche. Qui Haydn insiste a rallentare il tempo dei primi movimenti,

32

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

un procedimento già introdotto nell’op. 2. I quartetti delle opp. 9 e 17 ostentano un tipo di cantabile moderato e la mancanza di contrasti tematici viene compensata dal fatto che l’intero lavoro è permeato di elaborazioni motiviche. In teoria la forma dell’Allegro di Sonata, con Esposizione, Sviluppo e Ricapitolazione, relegava tutta l’elaborazione tematica al solo Sviluppo, una limitazione gradualmente superata nella musica del secondo Settecento. Qui il rigore pedantesco dello schema è abbandonato a favore di uno “sviluppo” continuato.Dall’op. 9 Haydn utilizzò uno schema in quattro movimenti, in cui soltanto il Minuetto poteva variare di posizione. Questi Minuetti persero il loro carattere da “sala da ballo” facendosi più riservati, lasciarono cadere il loro stile melodico aggraziato diventando, al contrario, più impegnativi nelle rifiniture tecniche. E’ da segnalare, in special modo, un’irregolarità metrica che, d’ora in avanti, tenderà sempre ad evitare le simmetrie di un numero uguale di battute unificando, il più delle volte, sezioni di lunghezza differente. Con l’immissione di tratti sviluppativi nei movimenti di danza, ebbe inizio un’evoluzione dal Charakteristück allo Scherzo.14 D’altro canto i movimenti lenti appaiono ancora strettamente legati alla tradizione. In essi Haydn poteva rifarsi, adattandole, a un certo numero di forme tradizionali, dall’aria alla sonata a tre e al concerto. Qui, inoltre, ritroviamo un’espansione dei materiali esistenti per quanto concerne i dettagli e un abbandono del rigore eccessivo dei principi formali. Tutto ciò raggiunge, forse, l’esito più toccante nella szene per violino accompagnato del Quartetto in Mi bem. magg. op. 9 n. 2, in cui il compositore combina elementi di recitativo e arioso in una virtuosistica “discussione musicale” nel senso estetico del XVIII secolo, passando sopra a una rigida segmentazione formale.Gli ultimi movimenti, infine, mantengono il loro carattere di Presto-Capriccio: struttura nitida, testura espressiva e virtuosistica per tutti e quattro gli strumenti con netto predominio della voce superiore e, di tanto in tanto, l’utilizzo di elementi folcloristici. Nel finale dell’op. 9 n. 3 Haydn cita la canzone popolare «Die Katz, die Läßt das Mausen nicht», che compare anche nel Divertimento KV 252 di Mozart e nel Concerto per pianoforte op. 5 di Beethoven. Ma esistono pure tendenze in direzione di una struttura contrappuntistico-fugata, come nel finale dell’op. 9 n. 4. La raccolta di sei lavori all’interno di un opus chiaramente unitario è dimostrata dalla successione delle tonalità (op. 9: n. 1 in Do magg., n. 2 in Mi bem. magg., n. 3 in Sol magg., n. 4 in Re min., n. 5 in Si bem. magg., n. 6 in La magg.), con la sua predilezione per la parte superiore del circolo delle quinte. Ma vi è pure un ordine strutturale interno ai quartetti, che Haydn manterrà fino all’op. 76 (e in base al quale si possono unificare le mezze raccolte delle opp. 54 e 55 e delle opp. 71 e 74). In tale disposizione ogni ciclo di sei quartetti contiene almeno un lavoro in tonalità minore e quelli al termine di ogni ciclo sono sempre più sciolti nella struttura, più concertanti e popolareschi. Al contrario, i quartetti che vengono per primi sono solitamente più ardui dal punto di vista tecnico. Questo criterio ordinativo compare già nell’op. 9. Nell’op. 9 n. 5 il movimento di Sonata introduttivo è sostituito da un lento tema variato, e il velocissimo (Presto), fulmineo primo movimento dell’op. 9 n. 6 (tipico

33

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

dell’utilizzo haydniano della tonalità di La magg.) è concepito all’insegna di uno specifico virtuosismo violinistico piuttosto che di una concentrazione motivico-tematica.

«Il tipo di quartetto per archi in quattro movimenti rappresentato dall’op. 9 si rivela al fondo una struttura estremamente complessa. In essa si mescolano il vecchio e il nuovo, lo strano e il consueto, abbozzi di Quartettodivertimento ed elementi che porteranno lontano nel futuro, l’idioma musicale di C.Ph.E. Bach e la logica dello sviluppo formale di Haydn, in lotta per esprimere e individualizzare i movimenti tradizionali e i tipi di forme. E tutto ciò viene governato da una pretesa intellettuale e da un’intensificata razionalità dell’agire compositivo che non trovano paragone nelle sinfonie haydniane di quegli anni o nei suoi trii per baryton».15

I sei Quartetti op. 17 (n. 1 in Mi magg., n. 2 in Fa magg., n. 3 in Mi bem. magg., n. 4 in Do min., n. 5 in Sol magg., n. 6 in Re magg.) continuano la linea di sviluppo iniziatasi con l’op. 9. I Minuetti, qui, fungono ancora da secondi movimenti, e documentano il progredire del percorso di emancipazione dal minuetto-danza al pezzo caratteristico. Il Minuetto dell’op. 17 n. 1, per esempio, mostra una struttura tematica a due parti con contrasti dinamici e melodici. L’occasionale opposizione di testure contrappuntistiche ed omofoniche sottolinea tale contrasto di carattere. I movimenti lenti esibiscono una molteplicità di forme, fra cui la scena dell’op. 17 n. 5 (comprensiva di aria e recitativo), il siciliano suddiviso in sezioni distinte nell’op. 17 n. 1, e l’Adagio in La bem. magg. nello stile di C.Ph.E. Bach nell’op. 17 n. 3. Ma sono l’armonizzazione più ricca e, insieme, il conseguimento di una sonorità globale più piena e specifica del nuovo genere a distinguere questa raccolta dai movimenti lenti dell’op. 9, con la loro prevalenza della parte più acuta. Virutosismo e sbrigliatezza concertante sono i principali elementi formali degli ultimi movimenti. I primi, invece, di nuovo in tempo per lo più garbatamente moderato, si concentrano ancora su varie proposte di tematismo unitario. L’op. 17 n. 3 attacca, come già l’op. 9 n. 5, con un movimento variato, mentre l’op. 17 n. 6 ha una caratterizzazione di chasse non di rado utilizzata. Al posto di un regolare contrasto tematico, forme diverse dello stesso tema assumono la funzione di soggetto principale, secondario e conclusivo, essendo tutte quante ricavate da un unico motivo. La Ricapitolazione ha un inizio indistinto, è abbreviata e, qua e là, modificata. A diversificare l’op. 17 dalle raccolte precedenti sono, principalmente, un’interrelazione fra i temi dei singoli movimenti dello stesso lavoro e una profilatura complessiva, motivica e melodica, del materiale tematico, le quali contribuiscono entrambe alla creazione di una forma ciclica in sè conclusa. Mano nella mano con questo fondamento logico e tematico procede un incremento di equalizzazione per tutte quante le voci. Nell’op. 9 il primo violino era, di solito, l’indiscussa forza trainante, ma nell’op. 17 ciò resta valido solo per buona parte dei movimenti lenti. Invece, in particolar modo nei movimenti di Sonata, esiste già fra le voci un grado di equivalenza più elevato.

34

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

«Il secondo pionieristico passo in avanti dell’op. 17, per quanto concerne l’organizzazione della sequenza dei movimenti, è il controllo globale della relazione di ciascuna voce con le altre. Nella testura i quattro strumenti svolgono mansioni uguali, membri indipendenti in un’unione di voci al pari dei movimenti nell’unione del lavoro complessivo».16

«Le trasformazioni nello stile quartettistico già viste per l’op. 17 vennero spinte a nuove altezze un anno dopo, nel 1772, con l’op. 20. Qui vacilla l’ordine dei movimenti da poco stabilito, temi e forme di Sonata cominciano a sciogliere i loro legami, nei tempi iniziali prevale quasi per intero una qualità di testura vocale che alla fine, in parecchi tempi conclusivi, culmina in una Fuga. I finali raggiungono, quasi, le dimensioni e, quasi sempre, l’intensità dei primi movimenti perdendo il loro carattere finalistico, mentre viceversa nei primi movimenti si introducono elementi di finale. L’elaborazione motivica prende due direzioni: la logica musicale dell’articolazione e dell’elaborazione si sviluppa a livelli superiori, ma ciò è offuscato da una tecnica di contrasto drammatico che utilizza le antinomie più impressionanti, con molti movimenti […] che pervengono a un’agitazione interna in precedenza sconosciuta».17

Questa op. 20, definita da Friedrich Blume un vicolo cieco di radicalismo in eccesso,18 costituisce una delle espressioni più estreme nella storia del genere fino agli ultimi quartetti di Beethoven e alle miniature quartettistiche di Webern. In essa troviamo l’attuazione rischiosa di due principi interagenti, immediata espressività e costruttivismo intellettuale, fino al punto del loro annientamento reciproco. Non occorre essere sostenitori di una teoria organica della storia per dimostrare che tale estrema concentrazione su un genere in via di formazione non darà vita a un exemplum classicum; ma, al temo stesso, partendo da ciò che si trova al di sotto della loro superficie, si può tracciare una linea evolutiva nella storia del quartetto per archi che, partendo dall’espressività costruttivistica di questi lavori, giungerà in pieno XX secolo fino ad Alban Berg ed Anton Webern.L’espressione più estrema dei principi qui descritti in relazione a tutti e sei i quartetti dell’op. 20 (n. 1 in Mi bem. magg., n. 2 in Do magg., n. 3 in Sol min., n. 4 in Re magg., n. 5 in Fa min., n. 6 in La magg.) è rappresentata dal Quartetto in Sol min. op. 20 n. 3.La scelta stessa della tonalità è una misura dell’espressività di questo lavoro. Il Sol min. di Haydn è, qui, paragonabile a quello della sua Sinfonia n. 39, nonchè a quello utilizzato da Mozart nelle Sinfonie KV 183 e 550, e nel Quintetto per archi KV 516. Possiamo riferirci a queste opere, in cui la tonalità minore viene utilizzata in maniera così espressiva, col termine Sturm und Drang, derivato dalla storia della letteratura. Quando prendiamo tale concetto per quello che è, e niente di più (vale a dire, come una metafora senza livelli profondi di analogia), esso può ben rappresentare le concezioni della vita e del mondo correnti negli anni Settanta del Settecento.

Streichquintett bei Hofbuchhändler Decker – 1798nach einer Zeichnung von Anton Wachsmann

36

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

Se, nella sua totalità, il Quartetto in Sol min. è il più estremistico di tutta la raccolta, e addirittura il più estremistico quartetto di Haydn in cifra assoluta, possiamo ritrovare ulteriori, analoghe prerogative anche nei tempi singoli degli altri quartetti, specialmente negli ultimi movimenti di quelli in Do magg. (op. 20 n. 2), Fa min. (op. 20 n. 5) e La magg. (op. 20 n. 6) in cui il compositore scrisse fughe su più temi, con considerevole magniloquenza contrappuntistica. Se utilizziamo l’haydniano «Catalogo degli abbozzi» («Entwurf-Katalog») per ordinare i quartetti secondo la data di nascita, risulta che i tre lavori col finale in forma di Fuga vennero per primi e quelli con conclusioni in contrappunto libero e scevre da convenzioni si aggiunsero in seguito: sembra quindi di poter concludere che, sin già dall’interno della raccolta, Haydn dovette ritenere il finale con Fuga una specie di strada senza uscita. Inoltre, se esaminiamo le caratteristiche delle fughe singolarmente prese, tale affermazione appare assolutamente certa. Esse procedono da arrangiamenti tradizionali (nell’op. 20 n. 5) fino a forme con temi individualizzati (nell’op. 20 n. 6); un tipo di contrappunto a “caratterizzazione tematica”, che non ha più nulla a che vedere con la Schulfuge barocca e, per meglio dire, mescola così minuziosamente gli elementi contrappuntistici e quelli dell’Allegro della Sonata da cancellare i contorni della Fuga.21

La succitata interpenetrazione di due principi nel movimento di danza è osservabile con maggior chiarezza nel Minuetto del Quartetto in Re magg. op. 20 n. 4, dove la dicitura «alla Zingarese» e la semplicità della costruzione simmetrica indicano di già questo nuovo carattere e l’influenza della musica folcloristica stilizzata. Non si tratta, comunque, di un ritorno al Minuetto da “sala da ballo”. La sonorità del folclore si annulla completamente nel carattere rifinito del quartetto per archi, rendendo il tutto una derivazione stilistica, non già un duplicato puro e semplice.

«L’impressione complessiva dei Quartetti op. 20 appare sviante […] soprattutto perchè le varie tendenze al loro interno vengono tagliate trasversalmente: rigida differenziazione dei caratteri dei movimenti e, insieme, la più grande unificazione possibile della forma ciclica; esplorazione di nuove aree espressive e formazione artistica stratificata, con assorbimento di elementi folcloristico-musicali nel Minuetto; nuove dimensioni tecniche nell’accresciuta elaborazione motivica e mero artigianato compositivo; estrema razionalizzazione formale nel Quartetto in Sol min., rivoluzionaria espressività dell’ethos di “conversazione”, estetica di uno stile cameristico e dei rapporti fra le forme ad alto indice di rifinitura e superamento dei precedenti confini di genere nello stile popolare del Minuetto da ballo, nelle tendenze arcaicizzanti e in un pathos di derivazione sinfonica».22

Dopo tale “sconfinamento” espressivo, si incontra ancora un vuoto di quasi dieci anni nella produzione quartettistica di Haydn. Stavolta, però, lo iato non è imputabile a ragioni esterne ma, piuttosto, al problema tecnico, interiore, di predisporre una risposta adeguata agli interrogativi autogenerati dall’op. 20.Il 3 dicembre 1781, Haydn spedì una lettera di sottoscrizione a un certo numero di amateurs musicali, offrendo copie

37

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

manoscritte di parti di nuovi quartetti per archi prima della loro riproduzione a stampa; in questa lettera è degna di nota la sua affermazione secondo la quale questi lavori erano

«di una specie affatto nuova, dal momento che negli ultimi dieci anni non ne ho più scritto nessuno».23

Adolf Sandberger, Friedrich Blume e, in anni recenti, Ludwig Finscher hanno raggiunto conclusioni divergenti da ciò,24 conclusioni che, se puntualizzate in questa sede, ci condurrebbero troppo lontano. Ma quella di Finscher appare convincente: secondo lui, l’affermazione del compositore sarebbe da collegarsi con un nuovo, decisivo elemento in Haydn, l’«arte di suonare spesse volte familiare» per usare le parole di Ernst Ludwig Gerber;25 in tal modo continuerebbe quella tendenza (già iniziatasi nei Minuetti dell’op. 20) a mescolare nell’organismo della musica da camera qualcosa di più semplice e familiare, incrementando così la sua molteplicità di forme e stabilendo una base fondamentale per il futuro senza banalizzare il genere e senza renderlo, al fondo, popolare.Indipendentemente dalle copie di parti offerte da Haydn nella primavera del 1782, i sei Quartetti per archi op. 33 (n. 1 in Si min., n. 2 in Mi bem. magg., n. 3 in Do magg., n. 4 in Si bem. magg., n. 5 in Sol magg., n. 6 in Re magg.) vennero pubblicati in concorrenza da Artaria a Vienna e da Hummel a Berlino. Questi lavori, assai lodati dai cognoscenti,26 racchiudevano al loro interno una modernizzazione formale che il compositore aveva, nel frattempo, sviluppato nelle sinfonie, vale a dire la forma di Rondò-sonata negli ultimi movimenti, la quale esibiva ora una compenetrazione fra il Rondò plurisezionale e i principi sviluppativi della Sonata. Qui, e non già nel legame fra Sonata e Fuga, risiede la soluzione “classica” per Haydn. Ma questo “stile interamente nuovo” si può anche rintracciare analiticamente negli altri movimenti di questi quartetti:

«lo sforzo per la semplicità e la chiarezza si nota regolarmente nei temi principali dei movimenti Allegro di Sonata. Neppure uno dei sei lavori comincia più con un tema in polifonia o in contrappunto obbligato. Tutti i soggetti principali, indipendentemente dal tempo e dal carattere, sono concepiti come melodie fraseggiate in maniera cantabile e simmetricamente raggruppate, con semplici accompagnamenti accordali».27

Questa melodizzazione del materiale tematico non significa, comunque, che Haydn abbia rinunciato alle innovazioni tecniche già conseguite nei lavori dall’op. 20 in poi. Ciò è evidente nelle prime misure del Quartetto in Si min. op. 33 n. 1. Le innovazioni vengono ancora utilizzate, ma subordinate al principio compositivo della chiarezza. Così l’analisi del succitato esempio dall’op. 33 n. 1 rivela una sottile varietà di tecnica di riduzione motivica nel passaggio del tema dal primo violino al violoncello e nella melodizzazione dell’accompagnamento accordale del secondo violino (n. 2). Nondimeno, la chiara struttura binaria e il carattere di canzonetta del tema costituiscono i suoi tratti predominanti.

38

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

«Qui ritroviamo l’artigianato più intenso, un’abbondanza di forme create con una forte precisazione del materiale, la loro semplice chiarezza modellata da sottili rifiniture di dettaglio e la loro crescita dinamica nel movimento che pulsa attraverso la statica e ben delineata organizzazione dei gruppi, uno Sviluppo orientato a una meta con regolari riferimenti a ritroso, la varietà, più grande nell’unità più rigorosa».28

Tutto ciò costituisce il “nuovo stile” dei movimenti di Sonata, e tale principio si applica ugualmente ad altri tipi di movimenti. Gli ultimi sono alleggeriti dal peso che ancora portavano nell’op. 20. Senza rinunciare all’elaborazione tematica, essi acquistano una nuova funzione ampliata e, come nell’esempio più eclatante, quello del Quartetto in Mi bem. magg. op. 33 n .3, vi si ritrova ciò che Reichardt definiva l’”umor” haydniano – non tanto una questione di temi capricciosi o di dettagli articolati con chiarezza, ma piuttosto un particolar “umor formale”. Forma, qui, non significa più, semplicemente, ciò che riempie uno stampo predeterminato ovvero – come nell’op. 20 – lo manda in frantumi, ma indica invece un processo di autoevoluzione, una “struttura giocosa” la cui realizzazione ovvero la trasgressione sorprendente, la cui capricciosa imprevedibilità ovvero il gioco dell’anticipazione sono gli ingredienti della “burla”. Questa caratteristica compare anche nei Minuetti tipo Scherzo dell’op. 33, che includono elementi del Minuetto-danza folclorico e, insieme, i principi strutturali dei movimenti Allegri di Sonata. Nelle loro simmetrie spostate, enunciazioni di motivi senza risposta e affascinanti distorsioni della struttura periodica di otto misure, anch’essi evidenziano questo nuovo livello di giocosità formale, come avviene nello Scherzo dell’op. 33 n. 5 (nell’op. 33 per la prima volta Haydn chiama Scherzi i movimenti di danza).29 Dopo un’introduzione di quattro battute con una cesura enfatizzata, segue una sezione che attacca cromaticamente, si interrompe di colpo con una pausa generale e poi conclude in maniera diversa dalle aspettative. I movimenti lenti rimangono per la maggior parte tradizionali - come si può notare da quellli dell’op. 33 n. 3 e n. 5. In essi la voce superiore è ancora chiaramente predominante in una testura quasi da concerto solistico. Nel frattempo, però, nell’op. 33 n. 2 e n. 4 si sviluppa ulteriormente il principio concertante di equalizzazione di tutti e quattro gli strumenti.

«L’op. 33 di Haydn è la raccolta epocale in cui il quartetto per archi trovò la sua prima realizzazione classica nel pieno significato della parola […]; è classica non solo nel senso di una realizzazione stilistica matura, percepibile dai primi Quartettdivertimenti in poi, ma anche nei concreti dettagli musicali. Essa combina un’estrema chiarezza di forma con una gran capacità di variare i dettagli, una testura fondamentalmente omofonica e il dischiudersi delle voci individuali, una sottile elaborazione della musica ed effetti di apparente semplicità, l’unità ciclica della forma nel suo complesso, con caratterizzazione dei singoli lavori, e l’aprirsi delle forme e delle caratterizzazioni dei singoli movimenti».30

Pur rivestendo questi quartetti un’importanza assoluta per la storia dell’intero genere fino alla beethoveniana op. 59,

39

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

la posizione epocale dell’op. 33 di Haydn è stata di solito accentuata con riferimento alla sua oeuvre personale. Ciò, tuttavia, non dovrebbe indurre al falso convincimento che tale “classica” forma compositiva di quartetto per archi sia rimasta invariata, d’allora in poi, nelle ultime raccolte del compositore. Certo, un’evoluzione così decisiva non si incontrerà più nei suoi lavori fino al 1802, ma Haydn continuò a sperimentare in termini di dettaglio, mettendo in discussione le soluzioni trovate in precedenza ovvero riesaminandole in maniera critica. Fra l’op. 33 e la successiva raccolta completa, i Quartetti op. 50 dedicati a Federico Guglielmo II,31 re di Prussia, passarono sei anni e in questo lasso di tempo comparvero soltanto due lavori ulteriori. Il Quartetto in Re min. op. 42 è rimandabile, dal punto di vista stilistico, all’op. 20, nonostante la sua data di nascita relativamente tarda (il Catalogo degli abbozzi – “Entwurf-Katalog” indica il 1784-85). Comincia con un lento movimento di Sonata (Andante ed innocentemente), il Minuetto viene per secondo e il Finale combina principi sonatistici e struttura fugata. L’op. 51 è la versione quartettistica delle Sette parole di Gesù Cristo sulla croce32 (esiste anche una versione per strumenti a tastiera). Questo rifacimento autografo della partitura orchestrale originale consente di trarre interessanti conclusioni sul ruolo della musica liturgica per strumenti. Tuttavia, all’interno del genere del quartetto per archi, esso appare più che altro un oggetto estraneo, con la sua Introduzione, i sette movimenti lenti e il Presto conclusivo, «Il terremoto». Qust’ultimo, coi suoi ovvi effetti di musica a programma, preannuncia le parti strumentali degli ultimi oratori del compositore.L’op. 50 di Haydn comprende sei quartetti (n. 1 in Si bem. magg., n. 2 in Do magg., n. 3 in Mi bem. magg., n. 4 in Fa diesis min., n. 5 in Fa magg., n. 6 in Re magg.), che rispondono al consueto criterio ciclico per quanto riguarda la sequenza delle tonalità e l’inclusione del quartetto in minore, e di due lavori più leggeri, al termine della raccolta. Nella letteratura sull’op. 50,33 si pone di solito in evidenza il totale monotematismo. Lo sviluppo del materiale tematico da singole cellule motiviche e la mancanza di temi contrastanti sono caratteristiche non solo dei primi movimenti ma anche dei Minuetti e dei finali. A parte il fatto che tale tecnica (pur senza la stessa consistenza logica) si ritrova di già nei quartetti precedenti, essa comunque non costituisce l’unico elemento tipico di questa serie. Oltre alla concentrazione tematica, per tutto il corso dei movimenti fluisce un lavoro onnipresente di riduzione motivica e sviluppativa, soprattutto nei tempi iniziali di Sonata, con non poche conseguenze sulla funzione della Ricapitolazione. Oppure, come ancora si verificava nelle opp. 20 e 33, Haydn fa a meno nei primi movimenti di una Ricapitolazione completa, presentando invece di solito un richiamo quasi esatto dei motivi pricipali, come nell’op. 50 n. 1, con una seconda sezione di Sviluppo. A ciò si aggiunge un’armonia finemente variata, che in molti luoghi, con trasformazioni enarmoniche e scarti improvvisi, preannuncia lo stile di Schubert. Del pari sorprendenti sono certi attacchi assolutamente non convenzionali, come quello del Quartetto op. 50 n. 6, che si inizia nella dominante e raggiunge la tonica soltanto alla quarta battuta.

40

A M I C I D E L L A M U S I C A D I P A D O V A

Anche nei Minuetti, ora terzi movimenti per tutta quanta la serie, si può notare l’unità tematica – un’unità che raggiunge un livello tale che i Trii dell’op. 50 n. 4 e n. 5 appaiono poco più che varianti secondarie del loro tempo principale. La concentrazione dei temi e l’uso della riduzione motivica si spingono così lontano che l’insieme del movimento di danza si avvicina di molto a un autentico Allegro di Sonata. I tempi conclusivi sono pure monotematici, e si distinguono da quelli iniziali per la loro struttura più stringata, il tono capriccioso e il tracciato strumentale virtuosistico. Nondimeno sono Allegri di Sonata in tutto e per tutto e, tecnicamente, si basano sugli stessi principi dei primi movimenti. Le forme miste, una via di mezzo fra il Rondò e la variazione, predominano nei tempi lenti, che si segnalano chiaramente per i collegamenti monotematici agli altri movimenti e per le corrispondenze tematiche fra loro stessi, come si verifica nell’op. 50 n. 4 e n. 5. L’effetto più complesso e contrario si ritrova nell’Andante dell’op. 5 n. 4, dove uno stile drammatico altamente espressivo viene prodotto da una forma di variazione-Rondò in cinque sezioni con due temi contrastanti, i quali, a dispetto di una struttura sequenziale sottesa, sono diversi nella tonalità (maggiore-minore) e nel carattere.I Quartetti opp. 54, 55 e 64, scritti negli anni 1788-90, sono anche noti col soprannome di Quartetti «Tost», sebbene occorra precisare che solo l’edizione a stampa dell’op. 64 riporta la dedica al mercante viennese già violinista degli Esterházy. Alcuni anni prima, Haydn aveva dato i manoscritti delle opp. 54 e 55 a Tost, in viaggio per Parigi, perchè li facesse stampare. L’esperienza cui il compositore andò incontro in tal frangente si potrebbe meglio descrivere come un esempio di ciò che il Settecento definiva nel complesso “pirateria editoriale”.34