ALCUNE NOTE SUL VERBO IN ARISTOTELE

-

Upload

antonio-maroscia -

Category

Documents

-

view

213 -

download

1

Transcript of ALCUNE NOTE SUL VERBO IN ARISTOTELE

ALCUNE NOTE SUL VERBO IN ARISTOTELEAuthor(s): Antonio MarosciaSource: Aevum, Anno 56, Fasc. 1 (gennaio-aprile 1982), pp. 33-43Published by: Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro CuoreStable URL: http://www.jstor.org/stable/20857508 .

Accessed: 16/06/2014 08:54

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore is collaborating with JSTOR todigitize, preserve and extend access to Aevum.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.2.32.58 on Mon, 16 Jun 2014 08:54:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

ALCUNE NOTE SUL VERBO IN ARISTOTELE

Non esiste di Aristotele un'opera specifica che tratti sistematicamente del lin

guaggio. Esiste, invece, tutta una serie di affermazioni disseminate in varie parti delle opere del filosofo che sara compito di un'accorta esegesi riannodare badando a non

estrapolarle dall'organicita del pensiero generale e dai contesti in cui esse unicamente vivono.

Nell'economia del pensiero aristotelico, infatti, ?le tesi sul linguaggio ? come

afferma W. Belardi1 ? sono premesse e presupposti per aprire o sviluppare altri discorsi intorno a temi non linguistici... II filosofo elabora le sue riflessioui tenendo

presente un duplice articolarsi della lingua nei confronti del pensiero raziocinante e nei confronti dell'espressione artistica cogliendone poi la convergenza al livello della retorica. Tale disponibilita del linguaggio tanto verso il vero quanta verso il bello (e rispettivi opposti), quanto, infine, agli scopi della persuasione, e il tema centrale della teoria del linguaggio in Aristotele ?.

Scopo del nostro lavoro e di presentare alcune riflessioni sulla nozione di verbo in Aristotele cercando di mettere a frutto quanto illustri studiosi come Scarp at2, Pagliaro 3, Morpurgo-Tagliabue

4 e Belardi5, con tanto acume e acribia, hanno saputo far emergere, in questo settore, dallo studio di un autore come Aristotele.

La possibility di analizzare il discorso nelle sue parti costituenti era gia istituita chiaramente da filosofi pitagorici ed eraclitei e, prima di Platone, dai sofisti nonche da retori come Gorgia, Licimnio, ecc. Tuttavia, nelTopera di analisi propriamente formale, non si era andati piu in la della distinzione in lettere, sillabe e nomi. A propo sito del nome, pare sia stato Protagora (con Antistene) ad usare un'unica espres sione per le parole, ovojxoctoc 6.

1 W. Belardi, II linguaggio nella filosofia di Aristotele, Roma 1975, pp. 31, 61. Opera poderosa. In essa l'A. rivela di aver ? condensato una lunga indagine su un tema che finora non era mai stato affrontato nella sua complessita? (p. 13).

2 G. Scarp at, II discorso e le sue parti in Aristotele, Arona 1950. E a questo studioso che il Belardi

(II linguaggio..., cit.,p. 23) attribuisce la funzione di segnare Tinizio di un nuovo atteggiamento critico di fronte alia linguistica di Aristotele dopo le valutazioni superficiali che di essa si erano avute dallo Stein thal in poi.

3 A. Pagliaro, II capitolo linguistico della ? Poetica ? di Aristotele, ? Nuovi saggi di critica semantica ?, Messina-Firenze 1956, pp. 79 ss. Sempre secondo W. Belardi (II linguaggio..., cit., p. 33), A. Pagliaro nel 1954 ? dopo aver saggiato in precedenza aspetti del pensiero antico volto al linguaggio, imposta per la

prima volta un'analisi organica della teoria linguistica di Aristotele, fondandosi soprattutto su alcune

parti delYOrganon e sul XX capitolo della Poetica ?. 4 G. Morpurgo-Tagliabue, Linguistica e stilistica di Aristotele, Roma 1967. ? La dottrina di cui si

awale Tautore ? nota ancora Belardi (II linguaggio ..., cit., p. 282) ? h straordinaria anche se l'ana

lisi della distinzione [delle nozioni di "semantico" e di "apofantico"] fino a un certo punto b corretta ?. Da parte nostra, dobbiamo confessare che abbiamo molto utilizzato (non di rado, si puo dire, quasi trascrivendole) le acute analisi di questo studioso.

5 W. Belardi, // linguaggio..., cit. 6 R. Pfeiffer, Storia della filologia classica (trad. it. a cura di M. Gigante), Napoli 1973, pp. 120-121.

This content downloaded from 185.2.32.58 on Mon, 16 Jun 2014 08:54:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

34 A. MAROSCIA

Platone nel Cratilo ne uso due, 6v6[xaTa, pYjfiaTa (399 AB, 425 A, 431 B); furono, pero, piu chiaramente distinte e definite nel Sqfista (262 A): ovofiocTOC sono intesi come ?nomi di cose? e pyjjiaTa come ? cose dette intorno ad esse ?. Questa non era una distinzione tecnica nel senso della tarda grammatica (? nome ? e ? ver

bo ?) e neppure una distinzione logica (? soggetto ? e ? predicato ? nel senso aristotelico di u7coxs[(xevov e x<xty)yopou(ji?Vov); essa fu proposta e spiegata nel corso della discussione sul valore delle parole per la conoscenza delle cose (toc 8vtoc), che costituiva il principale interesse di Platone, Se qualcuno e chiamato Ail <pl\oc, (Crat., 399 B), (p'ikoc, e un p9j[Aoc, perche e detto di lui; A[<piXo<;, come nome di qual cuno, e un 8vo(xa. Entrambi sono

8Y)Xco(xaTa, ? mezzi di rendere nota qualche

cosa ?,

come Platone disse nel Sqfista (261 E), dove ovojxa si riferisce ai 7CpaTT0VT?<; (che compiono l'azione) e pyj^oc alia 7rpa?i? (Pazione); ma essi non rendono nota nessuna cosa fino a quando non sono x?paaY) ?intrecciati insieme ? e producono un Xoyo^, una frase: <xv&pco7co<; (iav&av?i (262 C)7.

A. Pagliaro vede nel termine 8r)Xcou.a usato nei riguardi del verbo, come una ?manifestazione ? dell'azione, qualcosa che ne sveli la natura (cio in certo senso,

collegato con la dottrina onomatopeica che stabilisce un legame naturale tra i suoni e le cose; cfr. Cratilo, passim); invece il nome e chiamato cn)[A?iov t^q <p<ov%, cioe un'etichetta fonica che si applica a chi opera; quasi che il nome si a slegato da ogni vincolo con la realta (<pticu<;) e che, invece, il verbo, che indica un processo, una

azione, rifletta tale vincolo 8. E possibile rilevare in Platone anche qualche accenno alia funzione temporale del

verbo? Pare che non si debba del tutto escludere dal momento che nello stesso passo del Sofista (262 C), viene affermato che ne Povofxa ne il p9j[xa possono da soli dar luogo ad un Xoyoc; (termine qui equivalente di frase a senso compiuto). II Xoyo<; ha origine solo dall'unione del nome con il verbo, in quanto unicamente in questo caso si ottiene un'indicazione ? intorno a quelle cose che sono o che furono o che saranno ? (Soph., 262 A-B: Tcepl tcov ovtcov 5) yiyvo[A?vcov 5) y?yovoTC0V 73 [jieXXovtcov).

Ma che la nozione di tempo sia, in qualche modo implicata nel verbo, lo si potrebbe dedurre anche da un'altra considerazione: se e vero che il verbo indica un ? fare ?,

un'azione, questi non sarebbero possibili senza un ? divenire ?, uno svolgersi nel tempo. ii pero con Aristotele che la distinzione fra il nome e il verbo acquista contorni

piu. precisi perche vi intervengono piu. espliciti i riferimenti alia nozione di tempo e a

quella di predicazione. Anzi, se ci e consentito di anticipare una conclusione, non e tanto la nozione temporale quella che contraddistingue l'essenza del verbo per Aristo tele ma la funzione predicativa nella quale viene implicata anche quella temporale.

Del verbo Aristotele da due definizioni e i chiarimenti che ci oflre di esse risentono del variar delle prospettive rilevabili nelle due opere: il De interpretations e la Poetica.

Prospettiva piu strettamente logica nella prima, piu strettamente semantica e lingui stica nella seconda.

Nel De int. (16 b, 6-7) il verbo viene cosi definito: pvjjxa &? icm to 7CpoGrcn)(xatvov Xpovov, o5 [i-ipoc, ou8? cnr)(JLatv?L X^P^

" xat 2<^tv dcel tcov xa&'?t?poi> X?yo{X?Vcov cry)[X?tov: ?il verbo al suo significato aggiunge la nozione di tempo; nessuna delle sue

parti ha significato, se presa separatamente; ed e sempre segno di cio che e detto di

qualcos'altro ?; e piu avanti, subito dopo una piu ampia illustrazione della funzione

temporale, viene sottolineata e ribadita la funzione predicativa: xal a?t tcov xa^?t?pou X?yo(x^vcov C773p.?i6v ?cttiv, oiov tcov xa<9-'u7uox?tfX?Vou r\ Iv uTcox?t|jL?vcp: ?e sempre

t Ibid., p. 121. 8 A. Pagliaro, Teoria deUa lingua e della grammatica, Roma 1960, p. 94.

This content downloaded from 185.2.32.58 on Mon, 16 Jun 2014 08:54:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

SUL VERBO IN ARISTOTELE 35

e segno di cio che viene detto di qualcos'altro, come per esempio di cio che si dice di un sostrato (ad esempio, ?la grammatica b una scienza ?) o di cio che e in un sostrato (ad esempio, una determinata sc'enza e, = esiste, nell'anima) ? (16 b, 10 s.).

Nella Poetica la definizione viene accompagnata da esempi: pTjfxa 8h cpcovJ] auv&STY] oYjpiavTtXT) [X?Ta xpovc>u> ?j$ ouSsv [l&poc, enqfxatvsi xoc&'ocuto, obcnrsp xal irci tcov

ovofxcraov to [xsv yap ?av&p6)7co<;? y) ?Xsuxov? ou cnqfxodvsi to tots, to 8k

?PaSL^st? r\ ?(3s(}ao\x?v? 7rpoacry](xaiv?L to [Jlsv tov 7cap6vTa XP0V0V t0 tov

TrapeXYiXuS-OTa: ?il verbo e voce composta, con idea di tempo; in se stesse le sue parti non hanno significato, come avviene anche per i nomi; "uomo" e "bianco" non significano il tempo (il "quando"), ma "(egli) va" e "se n'e andato" significano, anche, Funo il tempo presente, Faltro il tempo passato ? (? anche ? ? rcpo<; ?: cioe oltre alle varie cose significate da quelle forme, in primo luogo F? andare ?), 1457 a, 14 -16.

II verbo, quindi, ha come nozione aggiunta (7ipo<;) il ?tempo ?. In proposito e da notare che altro e il significato del tempo considerato come una cosa (il nome), altro significare un'azione, indicandone per di piu il tempo in cui si svolge. Anche Fazione pud essere considerata in astratto come qualunque altra cosa e espressa da

un nome: actio, passio, ambulatio, cursus, ecc. Cursus indica certamente un'azione, ma in se esistente e non ? per modum actionis ?, cioe nel suo svolgersi e non implica idea di tempo; curro invece, significa un'azione considerata nel tempo in cui awiene. Va appena notato che anche il verbo puo adempiere le funzioni di nome; come quando si dice: to ^iXocrc^etv oxpeXifxov sort oppure to (3a$i?siv xivstcrSm Igti o anche to uytatvco p^jxa saTU Aristotele ritiene che il verbo, nel suo pieno significato, h solamente il verbo al tempo presente dell'indieativo, dove si indica Fazione e la pas sione ailo stato dinamico, cioe mentie si realizza.

L'indicativo si riferisce al presente (tov 7uapovTa 7rpocrcTY)(xaLVSt ^povov, De int., 16 b, 12), non certo al presente come istante, perche nell'istante non ci puo essere

moto, ne azione ne passione significate dal verbo, ma ? presente ? nel senso di ?tempo

presente ?, cioe indicante Fazione mentre si svolge; che e cominciata, ma non finita.

Aristotele non considera ? verbo ?il? passato ? e il? futuro ?, ma ? casi del verbo ? to uytavev ^ uytavst ou p9]fjia, ocXXoc 7ct6)<ti<; pyjfjiaTO*;

' Siacpspst Ss tou piQfjtaTO<;, 6t&

t6 [xsv tov 7iap6vTa 7cpoaa7][xaiV?L XP0V0V? T<^ ?*? T0V k&P^ {De int., 16 b, 18) ? non b verbo ? era in salute ? e ? sara in salute ?, ma caso del verbo: differiscono

dal verbo, perche questo significa il tempo presente, quelli invece il tempo che sta ?intorno? al presente ?. Piu avanti (De int., 17a, 30) Aristotele chiamera questi tempi toix; sxtcx; tou vuv xP^vouc; ? al di fuori del tempo presente ?. II passato e il futuro, infatti, quasi ? circondano ? il presente e lo contengono dal momento che il ? passato ? e tutto cio che fu presente e il ? futuro ? e tutto cio che sara presente. In altre parole, non esisterebbero questi due tempi se non ci fosse un ? presente ? cui essi si riferissero 9.

Tuttavia, come abbiamo gia anticipato, solo in apparenza Aristotele conferisce

importanza primaria all'esserci o al non esserci della notazione temporale. Di fatto si

possono dare predicati atemporali ma le forme temporaii del verbo sono sempre in funzione predicativa. Per un momento Aristotele soprassiede alia distinzione gia ab bozzata da Platone (tra nomi e verbi); e se torna a riunire tanto il nome quanto il verbo in una sola classe e, sotto il solo nome di ovo(Jia, cio sta nel fatto che a lui interessa richiamare Fattenzione su ogni parte del discorso che sia significativa, che sia una

<po)vy] cnq(iavTix*yj, eil verbo, prima di significare in piu (7Cpoarcr7)(ia?vsiv), significa sem

9 G. Scarpat, II discorso..., cit., pp. 55-58.

This content downloaded from 185.2.32.58 on Mon, 16 Jun 2014 08:54:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

36 A. MAROSCIA

plicemente come il nome: auTa [iiv ou xa&'lauTa X?y6|A?va toc p7)|iaTa ovojxaTa scttl xai c7Y][xa[vei ti ? ? (i verbi) dettiper se stessi sono nomi, e come tali significant qualche cosa ? (De int., Ill, 16 b, 20). La differenza dal nome e sottolineata non in funzione di un interesse per la descrizione morfologica (che nel De interpretatione cioe in sede di logica non appare essenziale ad Aristotele, anzi piuttosto d'impaccio e fonte di possibili confusioni), ma solo perche attraverso essa da un lato si ottiene la distin zione tra i nomi e verbi e dall'altra si trapassa nella funzione predicativa 10.

II verbo viene, quindi, considerato un nome in funzione predicativa, la determina zione di una sostanza. Nozione che Aristotele esemplificava in seguito, trattando del

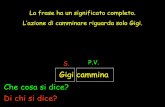

giudizio: ouSev yap Stacpspst einslv av&pto7cov (3a$t?siv 73 av&pco7rov (3a8i?ovTa clvai ? non vi e differenza tra dire: l'uomo cammina, e dire: l'uomo e camminante ?

(De int., XII, 21 b, 9-10). Soltanto mediante il verbo (riducibile a un predicato e a una copula) si opera il passaggio dalle semplici espressioni ((piazic,) alle asserzioni, al giudizio. E bene tener presente che questa riduzione del verbo a un predicato e a una copula non e affatto un artificio logico, come pu6 sembrare in italiano e in altre

lingue, ma corrisponde alia natura grammaticale del greco e, in particolare, al gergo aristotelico, ove ordinariamente la seconda struttura viene preferita alia prima. Signifi cative in pioposito le considerazioni e gli esempi portati da G. Scarpat u. Eloquente la conferma offerta dalla lingua latina che accetta anch'essa questa costruzione quando vuole aderire strettamente al greco (? Jesus autem erat docens ?, per *5jv 8k SiSaaxcov

(Lc. XIII, 10)12. Nomi e verbi isolati non asseriscono nulla, non sono ne veri ne falsi (De int., I,

16 a, 14). Asserire qualcosa (oLnocpowGic) e attribuirgli sussistenza logica e proprieta oggettive mediante un giudizio positivo o negativo, di vero o di falso; e cio si ottiene soltanto perche il verbo e un nome che ha la singolarita di ?indicare altresi ? (npoa CTTjfJiouvsiv)

una sintesi, una connessione tra due termini, cioe di attribuire una deter

minazione a un soggetto (sostrato, u7COX?i{ji?Vov). Senza questa connessione deter

minante non c'e significato oggettivo (vero o falso): (cfr. De int., I, 16 a, 13). Tale per il

TC?pi ?p|X7)V?ia<; la natura del verbo: un nome che ? in aggiunta ? a un significato (per es., la salute, la corsa ...) indica ^povov, U7cap^?iv, auv^atv: temporalita, apparte

nenza, connessione.

Nel nostro tentativo di avvicinarci sempre piu alia nozione di verbo in Aristotele, riteniamo utile aggiungere altre considerazioni.

In sede di discorso logico come quello che si h venuto dispiegando nel De interpre tations, il significare autonomo delle parti del Aoyo<; era una prerogativa alia quale si dava un forte rilievo, ma non senza una fondamentale riserva: Aristotele non mancava

di awertire che la parola, separatamente, significa come cpotaic,, non come xaTa<pacn<;,

come ? detto ?, non come ? asserto ?. Nella considerazione e descrizione del Xoyo<; nella Poetica, questo secondo aspetto viene a mancare. Qui siamo proprio in sede di

(p&Gic, (? espressione ?), e la semanticita autonoma delle parti di cui e composto il

Xoyos, il ory](xatV?iv xa^'auTo, ha rilievo solo positivo. Nel De interpretatione si riconosceva la semanticita per se tanto al nome che al

verbo: entrambi ? significano ?. Soltanto la loro unione perd produce il discorso, il

pensiero assertivo (De int., Ill, 16 b, 19-22); e in questa operazione, il miracolo b com

10 W. Belardi, II linguaggio..., cit., pp. 117-120. 11 G. Scarpat, II discorso..., cit., pp. 37-38. 12 F. Blass - A. Debrunner, Grammatik des neutestamentlichen griechisch, Gottingen 1970, pax.

353, 1, p. 216. Da questa grammatica del greco neo-testamentario, siamo informati che il costrutto sembra costituire un semitismo.

This content downloaded from 185.2.32.58 on Mon, 16 Jun 2014 08:54:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

SUL VERBO IN ARISTOTELE 37

piuto dal verbo: avdcyxY) 8s TiavTa Xoyov dwuo^avTLXov Ix p7][xaTCOV slvou r\ TCTCdcreox; pY)(jLaTO<; ? e del resto necessario, che ogui discorso dichiarativo (cioe quello in cui sussiste un'enunciazione vera o falsa) derivi da un verbo o da una flessione del verbo ?

(De int., V, 17 a, 10). i] il verbo che cnqfxodvsi ti in base al quale soltanto (lav ti

7Cpoo~T?$7), 16 b, 30) un nome diviene Fasserzione di un nome, un significato oggettivo, vero o falso, entro un giudizio.

Ma nella Poetica, una volta caduto Finteresse logico, abbandonato il piano apofan tico, declina anche il valore del verbo: di quella copula (to ecttiv y) ?o*rat Y) 9jv, De int., V, 17 a, 12) in cui consiste in ultima analisi l'? aggiunta ?, che insieme con la

tcmporalita, da al nome il carattere di soggetto (uttox?1(JL?VOv) delle attribuzioni

(tcov UTiapxovTWv), e costituisce la cniv&?o"i<; del giudizio (De int., Ill, 16 b, 6-8). II verbo quindi, che dal punto di vista logico era dichiarato indispensabile e riso

lutivo, dal punto di vista linguistico pu6 essere superfluo. Non deve mancare (sia pure sottinteso) in un'asserzione; non b indispensabile in un detto: la definizione della Poetica continua infatti con una frase che sembra la contraddizione di quanto avevamo letto

nelFOrganon: ou yap a7ia<; Xoyo<; Ix pY)[xaT6>v xai 6vo(jloctcov auyx?iTat, olov 6 tou <xv&pco7uou opiate;, aXX'lvSI^Tai av?i) pY)[xaT<ov elvai Xoyov ?in verita non ogni frase si compone di verbi e di nomi, ma, come la definizione delFuomo, puo esserci una frase senza verbi: sempre pero deve avere una parte che significhi alcunche ?

(Poet., XX, 1457 a, 23-24). La contraddizione b apparente. Nel V del De int. infatti, Aristotele dopo aver so

stenuto che una proposizione per essere apofantica (impegnata cioe nelFenunciazione di verita o di falsita) richiede il verbo, concedeva che la presenza del verbo e indispen sabile per la assertivita, ma non per la significativita della frase. Anche una frase senza

verbo, come la definizione di uomo (?coov 7i?^6v Sltouv ? animale terrestre bipede ?), b qualcosa di unitario: ? e certo non lo b per la semplice successione dei termini. Ma

questo riguarda un'altra trattazione ? 13. Ossia non b il verbo il fattore indispensabile all'unita del significato. Questo fattore verra precisato altrove, e lo troviamo appunto nella Poetica.

Nel De interpretatione Aristotele vi accenna solo di sfuggita: dice che non basta la successione delle parole a fare una frase. Ma il problema e enunciato. Dal punto di

vista logico una frase, in quanto b un'asserzione, un giudizio, deve esibire un verbo; dal punto di vista linguistico no. Funziona anche senza verbo; essenziale b solo la pre senza di un elemento anqfjiatvov xa&'auTO. II concetto aristotelico del o*Y)fxaiV?iv e

una nozione generale semplice e precisa: indica il rappresentare, lo ? stare per ?, un

rapporto simbolico nella specie linguistica, come gia per Platone; una nozione che non offre appiglio ad alcun equivoco. Puo suscitare invece equivoco, e Fha provocato, Fog getto del 07)(i,aLV?iv, il significato in quanto tale: i suoi contenuti infatti si estendono dai rapporti logici alle immagini. Un equivoco, nel quale Aristotele non e caduto, ma sono incorsi spesso i suoi interpreti, b di far coincidere Foperazione del significare con

questo o quel tipo e modalita dei significati, e quindi dei Xoyoi, delle ? orationes ?. Aristotele aveva ben chiaro in mente che i significati possono essere conclusion!

apodittiche come asserzioni apofantiche come semplici nozioni fraseologiche, ossia tanto raffigurazioni logiche (?Bilder? nei termini del Tractatus di Wittgenstein) quanto ? seeing as, noticing an aspect?, il ?notare come ? (deUe ? Philosophische Untersuchungen?, 193, 197). Significare, cnr]fjia?v?t,v t?, b semplicemente esibire

ogni contenuto di coscienza (tcx 7CdcSif)[xaTa t% ^u/?]^), prescindendo dalle modalita

13 De int., 17 a, 13: 8&6ti 8y) tL sotiv aXX'oiS iroXXA to ?<pov tte^ov SItcouv 06 ydfcp 8y) cuvsyy^? eLprjaOat el<; 'iarcci' &<m <5cXXy)<; 7rpaY(xaTefac<; touto shrew.

This content downloaded from 185.2.32.58 on Mon, 16 Jun 2014 08:54:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

38 A. MAROSCIA

della loro presentazione. II t? ecra e Pessenza, il fattore irriducibile del conoscere comunicare.

Tuttavia non si pud negare che la dichiarazione che il Xoyo<; non necessita di

verbo, non appaia singolare. Se si riflette pero che il verbo, per Aristotele, e un predi cate verbale e si risolve in un slvoci, allora questo modesto pas so della Poetica diventa ancor piu inquietante in quanto ripropone Pinesauribile problema fondamentale del

pensiero aristotelico, il problema delPessere. Come si pud pensare una dimensione del discorso aristotelico, nel caso nostro la semantica, che prescinda dall'essere?

II problema dell'slvoci ha sempre costituito una crux esegetica. A noi interessa soltanto tener bene distinti i diversi valori delPessere come emergono dalle opere di cui ci stiamo occupando o che offrono dei riferimenti a fatti linguistici.

Diciamo subito che il problema se il verbo ha valore esistenziale o copulativo, si si pone solo negli Analitici. E un problema insussistente negli altri testi. Appartiene alia dimensione scientifica, mentre nella Poetica prevale la dimensione semantica e nel De interpretatione quella logica o apofantica.

Possiamo cosi sintetizzare i valori delPessere. Dagli Analitici sappiamo che cosa vuol dire che una cosa c'e, 6ti Ictti, asserzione esistenziale che stabilisce se qualcosa esiste o non esiste (to slvoci Tt, 5) to [ay) slvai ti 7, a, 20): qui Pessere e realta, (ma lo e soltanto se si sa perche c'e, Sia ti 8ti). Dopo aver letto il De interpretatione sap piamo quando una cosa ? e ? asseribile, lor[v (dob una frase e vera, quando e una sintesi di nomi coerente, per equivalenza, contrarieta, contraddizione, con altre sintesi, per composizione e divisione). Dalla Poetica poi impariamo quando possiamo dire di una cosa ? che cosa ? essa e, ti sort: quando la frase e sufficientemente significativa. Abbiamo veduto che per ottenere quest'ultima, secondo Aristotele, il verbo e superfluo. Ed e superfluo semplicemente perche non e significativo xoc&'ocuto. Nel De interpretatio ne Aristotele aveva dichiarato che i verbi ? detti per se stessi sono nomi, e come tali

significano qualche cosa ? (III, 16 b, 20). Ma aveva precisato che signiflcano qualche cosa che viene predicato di un soggetto, in modo sostanziale o accidentale 14.

Soltanto ii termine KXscov14bi* significa ? per se stesso ? qualcosa che non sia riferito ad altro, che non sia tale quindi da acquistare valore esclusivamente nel nesso logico del giudizio (e quindi nell'equivalente nesso sintattico della frase, dove persino le parti celle senza senso, come i oiivSecrfioi cpoval aoYjfxat, acquistano senso). vero infatti che il verbo, a differenza di un crtivSsorfXO^, ha un significato suo proprio, ma si tratta di un senso che si specifica solo rispetto a un soggetto, xa&'uTroxsiuivou. La parola (3a8t?st che significato ha? Dipende da chi si muove: un uomo, un cavallo, un eser cito ... Solo di questi ultimi termini in effetti si puo dire che xa&'auTa cr/jfiafvet Tt. A questo punto sembra strano che, dopo aver portato un esempio senza verbo, Ari stotele porti un esempio con verbo, ma dove il verbo costituisce soltanto una predica zione accidentale. E viene usato lo stesso esempio (gia citato) con uguale intento, nelle

Categorie (2 b, 35) e nel De interpretatione (10 b, 19). In altri termini, quale la funzione attribuita da Aristotele al verbo? Quella della

relazione (olov tcov xa&'u7COxe?[xevov r) Iv u7roxeL(xlvcp). E al nome? Quella della sostanzialitd (xa&'auTo): al limite, un significato (il nome) non ha bisogno di relazioni

(il verbo). Tali i risultati conclusivi dell'indagine aristotelica. Le due cellule del discorso,

14 De int., Ill, 16 b, 10: xal del t&v 67rapx6vTcov <nj{xet6v ?<ro, olov tcov xa0' 67roxeC[xeivov r) ev 67roxeifAevco. 14 bis In |v to> Pocket KXIojv, Poe*. 1457a, 11-13.

This content downloaded from 185.2.32.58 on Mon, 16 Jun 2014 08:54:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

SUL VERBO IN ARISTOTELE 39

che emergono dalla doppia prospettiva, apofantica e semantica, cioe i due aspetti del

Xoyo^, la ? proposizione ? e la ? frase ?, offrono percio qualche differenza. L'abbiamo indicata come prevalenza del ? verbo ? o del ? nome ? (De int., V, 17 a, 23-24, e III, 16 b, 6-10); e la definizione della proposizione semplice (obiX?) dbtocpavais), come ri sulta da questi stessi passi, non differisce per nulla da quella del verbo. Cio che in essa assumeva rilievo era la predicazione nel suo aspetto logico e temporale, l'uTTapxsiv: Fappartenenza, l'attribuzione, e con questo la presenza degli ? accidenti ?

predicati. La definizione del X6yo<; nella Poetica da invece maggior rilievo al nome, alle ouaiai prime e seconde e meno al processo delFuTcap^stv e agli accidenti. II nesso

logico e siUogistico, in ispecie dialettico, del discorso, si manifestera invece nella Reto

rica, sotto forma di elocuzione ricca di nessi sintattici. ?II passaggio dal punto di vista apofantico al punto di vista semantico, che co

stituisce Poriginalita del capitolo XX della "Poetica", e che insieme spiega i paralle lismi e le differenze dal "De interpretatione", da modo di riconoscere il procedimento normale di Aristotele: il passaggio da un'analisi semplice ad una piu complessa, che tuttavia lascia trasparire la tematica precedente. Aristotele isola un tema e lo sviluppa, adottando una terminologia sempre opportunamente modificata, in modo da dare autonomia a un argomento che h la conclusione di analisi anteriori. Cosi nel "De inter." traspaiono i problemi delle "Categorie" e degli "Analitici"; nella "Poetica" i temi delle "Categorie" e del "De interpret atione". Cio che fa Poriginalita della "Poe tica" e appunto cio che lo distingue dallo scritto precedente (il "De int.")?15.

Nel De interpretatione ci aveva detto Aristotele che i suoni linguistici sono simboli delle affezioni delTanima (Icrrl [Jtev ouv t<& Tfl cpovvj tcov sv Tfl ^uxf) 7raS7)[xaTC0V au|A(3oXa I, 16 a, 4-5), e che non hanno con queste una corrispondenza naturale cpuasi ma convenzionale xoctoc tfOV<97)xy)v); il segno e arbitrario; variano i segni, mentre le affezioni dell'anima sono le medesime per tutti, e sono rappresentazioni di oggetti, anche questi identici per tutti (De int., I, 16 a, 5).

Lo stesso dicasi del discorso (De int., IV, 16 b, 33 ss.). L'elenco delle parti della

Xe?i? nella Poetica segue il principio della densita della significazione: il X6yo<; come termine finale, rivela, infatti, nel modo piu. compiuto il criterio delPindagine: criterio h la pregnanza delTinformazione. Si va quindi, dalla lettera, ossia dal suono articolato, alia frase complessa o discorso, in questo ordine: o~toixs?ov, aoXXapT), oiSv8ecFU,os, [iSp&pov], 8vo(xa, p9)(xa, Tcx&ai*;, Xoyo<;. L'ordine e sempre dall'irrazionale al razionale: che ora si precisa come passaggio dal semplice al complesso, dal diverso all'uno, o per usare i termini di L. Castelvetro 16, dal ?non-significativo ? e ?non-divisibile ? al ? significativo ? e ? divisibile ?.

II punto di partenza e lo cttoixs^ov9 l'elemento ultimo irriducibile (cpovy) aStaipSTO^ Poetica, XX, 1456 b, 22), nella divisione del linguaggio: la lettera. II concetto della lettera come suono indivisibile ma tale da comporsi con altri suoni in un insieme

significante (a differenza delle voci degli animali, Poet., 1458 b, 24) e Fanalisi dei suoi diversi tipi, si trova gia in Platone: Cratilo, 424 c - 425 a. In luogo del termine generico arotx^a Platone usa ypafAfxaTa (come pure Aristotele De part, anim., II, 16, 660 a,

5). Gli Stoici (Diogene Babilonese) parleranno della parola come di <po>v7] iyyp<kyL\L0L'co$9 voce articolata.

Segue la ? sillaba ?: un suono non piu semplice, ma composto di una lettera muta e di una lettera sonora, come ? yp >y 0 * YPa >y- Tanto lo a^oiyeio^ quanto la ? sillaba ?

15 G. Morpurgo-Tagliabue, Linguistica..., cit., p. 125. 16 L. Castelvetro, Poetica di A. vulgarizxata et sposta, Basilea 1570 (rist. Basilea 1576), pp. 411 ss.,

c?r. p. 443.

This content downloaded from 185.2.32.58 on Mon, 16 Jun 2014 08:54:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

40 A. MAROSCIA

sono al livello piii elementare e meno razionale del linguaggio: quello degli elementi

piu semplici, o meno composti, e come tali privi per se di significato, cpcoval acT7](xai, che solo in composizione acquistano significato.

Dopo la ?lettera ? e la ? sillaba ?, suoni per se senza significato, e quindi al piu basso livello razionale, incontriamo il cTiivSscT(jlo<; che per Aristotele costituiva Fele mento linguistico nel quale si opera il passaggio dal molteplice non-significante al

Funita-significante, dalla cpcovY] aaY)fA0<; alia 90773 o^fxavTiXY). ? Nella definizione di Aristotele, il ct\Sv8sct[jio<; e una ? voce ? asemantica che e estranea alia formazione di una ? voce ? semantica costituita di piu voci asemantiche, mentre e specificamente

deputata a formare una ? voce ? semantica da ? voci? che siano piu di una e per giunta semantiche ?. Questa la conclusione di uno studio di W. Belardi17.

StivSecTfxos, in questo passo, come altrove ap&pov, xtoXov, ecc, conserva ancora

nella sua semantica traccia di quella arcaica concezione anatomico-dinamica del

?linguaggio articolato ?, modellata sullo schema corporeo come ha dimostrato ancora W. Belardi18.

Per C7iiv8scT(A0<;, il valore anatomico b ancora presente in Aristotele; basti citare il

tTUv8scT|jios dei ?visceri? (De part, anim., 670 a, 10), della spina dorsale (652 a, 16 s.), e, piu in generale, i cnivSscrfjiot ?le membra ? (Historia anim., 638 b, 9).

La presenza delFap&pov sia nel senso di ctuvSsctjzos, sia nel senso di pronome dimostrativo e articolo b dubbia in Aristotele. Tra i vari indizi per sospettare interpo lazione ? oltre il ripetersi all'ultimo, di una frase gia prima detta ? il piu forte b il fatto che Fap&pov, tra gli elementi della Xe?i<;, e Funico a non essere mai piii no minato nel corpus aristotelico genuino (gli ap&pa dei quali si parla di passaggio nella Retorica ad Alessandro, 1435 a, 35, non servono a confutare quanto affermato sopra, dati gli aspetti recenziori di quest'opera, attribuibile per altro ad Anassimene di

Lampsaco, piii giovane di Aristotele di circa vent'anni), mentre le altre unita, dalla lettera al Xoyo^, sono per Aristotele argomento di riflessione costante, ripreso piu e

piu volte in varie occasioni.

La qualifica di 90VY) <?cn)u.os b tanto della congiunzione (ctuv8sctu.o<;) quanto della sillaba, e quindi a maggior ragione, della lettera. Infatti le definizioni della sillaba e della lettera precedono immediatamente.

Anche la congiunzione ? sembra dire Aristotele ? e asemantica come la sillaba

e la lettera, tuttavia non svolge la stessa funzione di queste due entita, non b infatti elemento costitutivo di voce semantica cioe di parola, essendo per altro essa stessa

costituita di lettere e sillaba. D'altra parte, come detto sopra, essa ? la congiunzione ?

e deputata a rendere linguisticamente unitaria la ? proposizione ? il Xoyos, anch'essa

9C0V7) cryjfxavTiXY) (1457 a, 23), fatta di piii parole semantiche. La trattazione delle successive parti della Xz^iq continua con le definizioni del

F6vo(Jta, del pY)(xa, della tzt&ciq, del Xoyo?. La definizione del nome b quasi la stessa del De interpretatione. Nella Poetica il

nome e detto 9covy) ctuv^stt] onqfAavTiXY); per il De interpretatione era 9COV7) cT7)[xavTLX7j xaTa auv^7]X7)v. Nel testo della Poetica Aristotele insiste sul suo carattere di suono

composto di articolazione fonematica, interessante dal punto di vista linguistico; omet te invece la nozione piu note vole dal punto di vista logico-filosofico: il segno linguistico b arbitrario: il nome significa per convenzione (De int., II, 16 a, 20). II nome 9covy)

n W. Belardi, Semantica di STNAESMOS e di AEYNAETOS, ? Rivista di Filologia classi

ca?, CV (1977), p. 272. 18 W. Belardi, Schema linguistico e schema corporeo nel pensiero greco arcaico, ? Studi linguistici

in onore di V. Pisani?, Brescia 1969, pp. 111-124.

This content downloaded from 185.2.32.58 on Mon, 16 Jun 2014 08:54:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

SUL VERBO IN ARISTOTELE 41

auv-9-STvj: voce composita formata con gli dementi ctoi^elov e cruXXajW), che per se stessi non hanno significato; la parola intera (il nome) b invece significativa, ay)u,av TtXY), perche b assunta come

o~u(a|3oXov di una cosa. In De int., 4, si porta l'esempio di [LUQ ?topo ?, per mostrare che u? b soltanto una voce, b soltanto suono in questa parola (9COVY) scfti vuv (jlovov), e non ha nulla a che fare con la parola 5^ ? cinghiale ?. In tutta questa analisi dei suoni e dei nomi b manifesta la polemica contro una delle tesi discusse nel Cratilo di Platone, e in genere contro la teoria del linguaggio stabilito

per virtu naturale, cpucrsi, invece che per convenzione, xoctoc CTOVoWjXYjV. Omettiamo di parlare del verbo del quale stiamo trattando a parte. Ht&gic,

significa propriamente ? caduta ?, in latino casus, che come termine grammatical, designo in seguito soltanto i ? casi? della declinazione. In Aristotele invece lo stesso termine riguarda anche la coniugazione, e precisamente: la ? deviazione ? dal nomi

nativo (nei nomi) e dalla 3a persona singolare del presente indicativo (dei verbi). Ma in Aristotele la m&Gic,, come b noto, comprende anche tutte le altre ? modificazioni? di una forma base, che noi chiamiamo ? derivazioni morfologiche ? (per es.: giusto, giustizia, giustamente).

E bene notare, pero, che sul ruolo del? caso ? nel pensiero antico sussistono ancora

molti interrogativi per i quali converrebbe proporre risposte nuove e un non meno nuovo metodo di accesso 19.

La lista delle parti dell'elocuzione si conclude con il Xoyoc,, che rispetto alia parola singola, (i cui ? elementi? (lettere e sillabe) non hanno significato), gli elementi di cui si compone (cioe i vocaboli) sono significativi, almeno alcuni, evioc. Perche alcuni? Perche nella frase ci sono anche i auvSsarjJioi, che non hanno, almeno dal punto di vista sopra considerato, significato. Tale concetto del X6yo<; corrisponde esattamente a cio che si legge ai rr. 25-26 (?3) 20: sx 7rXsi6vcov [jlsv tpwvcov [liolq, o^fJtavTix&v 8s. II Xoyo^ risulta essenzialmente composto di parole significative, cioe nomi (?4) e verbi (? 5), uniti in una sintesi logica per se stessa, e non prodotta dalle congiunzioni. II Xoyo<; acquista il suo significato dall'unione di verbi e nomi; e il ? nome ?, cioe la parola espressiva, non pud mai mancare in un

Xoyo<;, mentre pud mancare il ? ver

bo ?, cioe la nozione temporale. In un Xoyo<;, perche sia tale, deve essere necessaria

mente considerata una ouata, cioe, noi diremmo, il soggetto di cui si parla. La possibility di cogliere nel verbo, sempre nell'ambito della sua funzione predi

cativa, altre categoric fuori di quella di tempo, ci viene offerta da A. Pagliaro 21 e,

phi recentemente, da R. D'Avino22.

I due studiosi si impegnano a chiarire cosa b da intendere per m&aic, xaTa toc

UTOxpiTixa. Ai ? modi verbi praeter indicativum ?, gia suggeriti nell'Indice del Bo nitz 23, A. Pagliaro e R. D'Avino aggiungono la ? persona ?. In particolare, per R.

d'Avino, ? persona ? e ? modi?, e, persino, ? aspetto ? sono tttcocsi^ del verbo quali

effetti ? del diverso atteggiarsi della comunicazione ? (xaTa Ta u7UoxpiTixa) 24. Un ulteriore contributo alia chiarificazione delle questioni connesse con la 7Ttcoo'1^

aristotelica b l'interpretazione della D'Avino di olov av&pco7roi Y) Xv9-po>7Toc; di Poet., 1457 a, 20-21, non come esempio di nominativo plurale in rapporto con nomi

19 W. Belardi, II linguaggio..., cit., p. 124. 20 C. Gallavotti, Aristotele. DelVarte poetica, Verona 1974, pp. 179 ss. 21 A. Pagliaro, II capitolo..., cit., pp. 27 ss. 22 R. D'Avino, II posto del ? numero ? nella economia della tct&cris aristotelica, ? Helikon ?, XV

XVI (1975-1976), pp. 6 ss. 23 H. Bonitz, Index aristotelicits, Graz 1955, pp. 658-659. 24 R. D'Avino, JZ postocit., p. 122.

This content downloaded from 185.2.32.58 on Mon, 16 Jun 2014 08:54:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

42 A. MAROSCIA

nativo singolare, bensi come esempio ? del variare di im ovofxa nel "numero" ? rispetto al ? corrispondente variare del p9j[Aa, oltre che, naturalmente, di tutti quegli altri elementi che con il nome esigono concordanza ? e, tra questi, soprattutto il verbo. Se dunque, il numero va riferito sia al nome che al verbo, ecco configurarsi la tzz&glq verbale come molteplicitamente articolata nella varieta dei modi, dei tempi e del

Faspetto, su di una certa intelaiatura, per cosi dire, delle persone singolari e plurali. Se si passano in rassegna le molte definizioni date del verbo, da quelle antiche

di cui abbiamo conoscenza fino a quelle dei nostri giorni, una categoria che sembra qua si inseparabile dalla nozione di verbo, b quella di ? azione ?. Gia in Platone, come ab biamo visto, il pyjfia veniva qualificato come un ? fare ? (npS^ic, ? azione ?) Soph., 261 e. Per i grammatici indiani il verbo kriya (che signinca, nel senso piu generale, ? azione, atto, attivita ? e, come termine grammatical, ? verbo ?, si collega alia radice

del verbo sanscrito karoti,krnoti ?fa, compie? i.e. *quer-; cfr. lit. kuriu, kiirti ? costrui re ?; cfr. ar. JVl

= ? actio, opus ? e ? verbum ?, da fa ala = egit, fecit). ?II nome

(nama) ?

per i grammatici indiani ? b quello con cui si indica la cosa che e, il verbo

quello con cui si indica la cosa che diviene ?, o, in altri termini, ? nome ? e quello che indica la cosa reale, Foggetto,? verbo ? quello che indica l'azione che si compie 25.

Anche per i grammatici greci, dall'eta ellenistica in poi, Fessenza del verbo sta nell'indicare un 7rpay(xa, mentre il nome indica una 7Coiott)<; 26. Per Dionisio Trace:

prj[Jia ... svspystav y) noL&oc, TOxpiffTaca. Tuttavia, sulla testimonianza di Apollonio Discolo, pare che la vera definizione di Dionisio fosse: p9j(Jia scm "ki^ic, xary)y6pY)(ia tn)|xaivouaa 27. Qui e evidente il riawicinamento al [pvjpia] Icttiv dst tcov xa&' ETipou Xsyo[xevcov cnqfxsiov aristotelico, sebbene per il filosofo di Stagira, anche un aggettivo Xeuxo^ puo essere trattato come pYj(ia nel senso di ? predicato ?: scrnv 8.v&pumo$ Xsuxo<; (De int., 16 b, 6 ss.).

Ma, allora, perche in seguito Xsux6<; non continuo ad essere designato come

pyjfJia? Per il fatto che, pur mantenendo la funzione predicativa, non trasmette che

una sola informazione del soggetto: la ? qualita ?, mentre il vero pyjfxa ha la capacita di convogliare un maggior numero di informazioni, tra le quali quella che ?indica in piu il tempo ? to 7rpoacnqfxatvov XP^V0V (&e ^nt"> 1? k> 0 S80?

Per una definizione del verbo nei tempi nostri, ci basti citare quella che leggiamo nel Dizionario delta lingua italiana di G. Devoto - G. C. Oli, Firenze 1971: ?II verbo b una parte del discorso che indica Fazione, il divenire o anche lo stato ?. Ma gli esempi si potrebbero moltiplicare. II fatto che Fazione venga cosi frequentemente coinvolta nel delineare la ? carta d'identita ? del verbo, rientra in quella funzione che abbiamo

piii volte sottolineata, la ? predicativa ?, che pur non essendo esclusiva del verbo, b solo nel verbo che si dispiega trasmettendo un numero di informazioni superiore a qua lunque altra ? parte del discorso ?.

vero che nella linguistica teorica dei nostri tempi che ha rimesso in discussione tutte le categorie linguistiche delta grammatica tradizionale, e possibile imbattersi in definizioni del verbo lontane da quella aristotelica e dalle scuole partecipi dello stesso filone, ma non bisognerebbe dimenticare che Aristotele era un greco e che, quindi, operava su una struttura linguistica che era appunto la lingua greca. Ora, essendo ogni lingua diversa dalle altre in quanto prodotto di una diversa storicita ed

25 F. L. Pulle*, Grammatica sanscrita, Torino 1883, pp. 45 ss. 26 H. Steinthal, Geschichte der Sprachwissenschqft bei den Griechen und Rb'mern mit besonderen

Riicksicht auf die Logik, Berlin 1891, vol. 112, p. 268. 27 Ibid., p. 269. Secondo Uhlig, tuttavia in luogo dell'originale xaTTjy^pTQ^a arjjxatvouora

sarebbe stato inserito: evlpyeiav 7ri8o? TOXpttTraaa.

This content downloaded from 185.2.32.58 on Mon, 16 Jun 2014 08:54:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

SUL VREBO IN ARISTOTELE 43

espressione di un diverso modo di pensare e di sentire, ne deriva che le categorie gram matical! mutano da lingua a lingua e che ciascuna lingua ha un suo proprio sistema che male si adatterehbe a qualunque altra.

Tuttavia, nell'ambito della struttura linguistica indoeuropea, le intuizioni di Ari stotele sulla lingua e, nel caso nostro, sul verbo, non si possono non prendere a base di ogni esposizione grammaticale.

Concludendo, delle due famose definizioni del verbo date da Aristotele (De int., 16 b, 6-7; Poet., 1457a, 14-16) sono state finora proposte delle interpretazioni parziali e riduttive. Si e voluto vedere Fessenza del verbo aristotelico ora nella sola notazione

temporale ora nella nozione di predicato ma in giustapposizione a quella temporale, ora infine nella semplice indicazione di un processo.

Ma Aristotele ? si b visto ? solo in apparenza conferisce importanza primaria alFesserci o al non esserci della notazione temporale. In realta tutto Finsegnamento di Aristotele ? non dimentichiamo che operava da filosofo ed esclusivamente sulla strut tura della sua lingua

? si ispira fondamentalmente alia sua dottrina della predica zione o delle categorie.

Nei confronti diun nome-soggetto considerato come sostanza, le varie categorie non esprimono altro che i vari modi di essere o di divenire di essa. E, nel caso appunto del verbo, tempo, azione, persona, numero, modo, aspetto, ecc. si com

portano come categorie, come trasmettitori cioe di informazioni sul soggetto. Certo, anche altre parti del discorso possono rappresentare questa o quella categoria; ma nessuna come il verbo b caratterizzata da una loro cosi folta compresenza.

Sempre a proposito del verbo, che anche per i grammatici latini era considerato ? pars orationis praecipua ? (Diom. GLK, I, 334,1), W. v. Humboldt nella sua opera Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues, Berlin 1836, p. 251, scrisse: ?A1 le ubrigen Worter des Satzes sind gleichsam tot daliegener, zu verbindender Stoff, das Verbum allein ist der Leben enthaltende und Leben verbreitender Mittelpunkt?, cioe: ? Tutte le altre parole della proposizione giacciono ugualmente morte, come un materiale di connessione, solo il verbo b il nucleo centrale che contiene in se stesso la vita e che questa vita diffonde ?.

Antonio Maroscia

This content downloaded from 185.2.32.58 on Mon, 16 Jun 2014 08:54:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions