1350728184 Schema Riassuntivo Pascoli

-

Upload

andrea-piras -

Category

Documents

-

view

467 -

download

8

description

Transcript of 1350728184 Schema Riassuntivo Pascoli

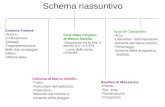

Giovanni Pascoli

DECADENTISMO � movimento culturale che si espresse soprattutto in campo artistico dall’inizio degli

anni ’80 fino alla prima guerra mondiale

� intuizione no razionalità

POSITIVISMO sta a ILLUMINISMO come

DECADENTISMO sta a ROMANTICISMO

VARIE TENDENZE NEL DECADENTISMO:

• Simbolismo (1857)

• Estetismo

• Superomismo

• Dandismo

Simbolismo � insieme delle opere che hanno un interesse per la capacità evocativa della poesia e per

l’elaborazione di un personale sistema simbolico.

Occorre un’arte ideista, simbolista, sintettica, decorativa e soggettiva.

Autori di riferimento francesi: Boudelaire, Rimbaud, Verlaine

Autori di riferimento italiani: D’Annunzio, Pascoli

Estetismo � in origine faceva riferimento ai sensi poi viene scelto come tendenza verso il bello; culto

dell’arte per l’arte.

Autori di riferimento: D’Annunzio, Oscar Wilde

Superomismo � un uomo che va oltre l’uomo presente e con la potenza vuole vincere la vita infinita sulla

limitazione della ragione e dell’etica.

Dandismo � ricerca del piacere sia nell’arte che nella vita non curandosi di alcun aspetto morale; la vita è

tesa tutta alla bellezza.

PASCOLI:

� 1855: nasce a San Mauro di romagna; è il quarto di dieci fratelli.

� 1867: gli viene ucciso il padre a colpi di fucile da due sicari.

� 1868: muoiono la sorella maggiore Margherita, e la madre.

� 1871-73: inizia a frequentare il liceo a Rimini.

� 1891: esce la prima edizione di Myricae con soli 22 componimenti.

� 1897: sulla rivista “Il Marzocco” vengono pubblicati i primi capitoli del Fanciullino, in una redazione

parzialmente diversa da quella completa pubblicata nel 1903.

� 1903: pubblica i Canti di Castelvecchio.

� 1905: riceve la nomina alla cattedra di letteratura italiana all’Università di Bologna.

� 1911: pubblica i Poemi Italici; Pascoli tiene un discorso in onore delle vittime italiane in Libia (La

grande proletaria si è mossa).

� 1912: muore a Bologna.

POETICA: Caratteri Principali;

- Nella poetica di Pascoli ha un ruolo centrale il saggio intitolato “Il fanciullino”

- L’infanzia è per Pascoli un momento intatto, non toccato dal male e immune dalla sofferenza a cui si

ritorna nella memoria come a un paradiso perduto

- Il poeta coincide con il fanciullo che è in ognuno di noi; poeta è chi sa ascoltare e si fa guidare da quel

fanciullino che è in lui

- Il compito del poeta è quello di scoprire nelle cose le somiglianze e le relazioni più ingegnose

- La poesia non si inventa ma la scopre il fanciullo tramite il “vedere” e l’”udire” potendo anche cogliere

quel particolare in cui egli vede racchiusa la poesia

- La poetica di Pascoli si allontana dal tradizionale uso della retorica perché il fanciullino ingenuo non

può essere un retore; nonostante ciò il poeta è in grado di dire la parola che tutti hanno nel cuore e in

cui tutti si riconoscono

SOGGETTI POETICI: la campagna con le sue fatiche, le figure dimesse, gli attrezzi da lavoro, ecc.

Il testo di riferimento: (“E’ dentro noi un fanciullino”)

• Caratteristica del fanciullo: “serena meraviglia”

• Pascoli si rifà a Celes Tebano (interlocutore di Socrate nel dialogo di Platone “il fedone”) il quale

ipotozza che ci sia in tutti un fanciullino che ha paura della morte

• Quando siamo piccoli il fanciullino che è in noi non si riconosce

• Pascoli associa il macrocosmo al microcosmo

TEMI DELLE POESIE - natura

- timore e paura nei confronti della natura

- il nido (la famiglia)

- il lutto

- la memoria

- il dolore

MYRICAE (1891) Myricae = tamerici � linguaggio delle umili cose della vita quotidiana

Uso del latino per 2 motivi:

- per la formazione classica di Pascoli

- per l’uso, all’interno del testo, di argomenti appartenenti alla botanica che

era in latino (esaltazione della scienza)

� poesia che tratta temi modesti e quotidiani, legati ai ritmi delle stagioni e dei lavori nei campi

IMPRESSIONISMO LIRICO � con la poesia non si vuole realizzare l’oggettività (verismo) ma ciò che

arriva all’occhio (impressione); uso dei 5 sensi

� Nella natura di Pascoli è sempre presente l’uomo

STRUTTURA:

- componimenti brevi

- poesia come impressione colta all’istante

- la narrazione non segue più un percorso logico ma procede per ellissi, analogie (pigolio di stelle – “Il

gelsomino notturno), sinestesie, onomatopee, assonanze, ecc.

LINGUAGGIO:

Pascoli utilizza 3 linguaggi:

• linguaggio grammaticale � la lingua che si usa normalmente per la comunicazione

• linguaggio agrammaticale � fuori dalla grammatica (onomatopee)

• linguaggio post-grammaticale � termini tecnici, lingue speciali e gerghi

IL LINGUAGGIO DI PASCOLI VISTO DA “GIANFRANCO CONTINI”

- translinguismo � il linguaggio di Pascoli oltre quello medio (latino, linguaggio

scientifico)

- cislinguismo � il linguaggio di Pascoli sotto la grammatica (onomatopee,

allitterazioni)

METRICA:

Pascoli rispetta la metrica tradizionale: cesure, enjambements, ecc; frantuma il verso tradizionale che

diviene spezzato e singhiozzante

I POEMETTI (1897) - componimenti più ampi con scopo narrativo

- temi centrali restano con in Myricae la campagna e la vita agreste ma al posto della Romagna subentra

la Garfagnana

- stesso stile, stesso ritmo e stessa sintassi di Myricae

- linguaggio: uso di dialetti garfagnanini

- Omero, Esiodo e Virgilio sono citati per descrivere semplici fanciulle o modesti oggetti di un mondo

rurale

I CANTI DI CASTELVECCHIO (1903) - elementi di continuità con Myricae come la dedica alla madre per esempio

- stessi temi

- secondo Contini Pascoli vuole mettere in risalto il legame che c’è tra la Romagna e la Garfagnana

- uccelli, fiori e campane sono oggetto della poesia e parlano all’animo del poeta e del poeta

- il mondo esterno minaccia il microcosmo campestre del poeta, mettendo a repentaglio il nido

ricostruito a Castelvecchio, il proprio mondo

Il testo di riferimento: “Il gelsomino notturno”

� Pascoli scrive questo canto in occasione del matrimonio di un suo amico utilizzando un simbolismo

sensuale

� Questa valenza erotica ha un stretto legame con la cultura classica pascoliana perché nell’antica Grecia

l’amore (eros) era collegato alla morte (zanatos).