Tomato cultivation and quality

-

Upload

domenico-cappello -

Category

Documents

-

view

53 -

download

2

description

Transcript of Tomato cultivation and quality

Introduzione

Secondo gli accordi internazionali stipulati a Montreal nel settembre del 1997,

a cui ha aderito l’Italia, dal 01/01/2005 è stato proibito l’impiego del bromuro di

metile, che attualmente è molto utilizzato per la sterilizzazione dei terreni in serra.

L’agricoltura italiana risentirà in modo particolare di tale vincolo, in quanto

l’Italia è il primo Paese utilizzatore di bromuro di metile nell’Unione Europea ed è al

secondo posto, dopo gli USA, nella graduatoria mondiale.

Tra le alternative all’impiego del bromuro di metile, le colture senza suolo

assumono un’importanza rilevante.

In Italia la diffusione del senza suolo è ancora molto limitata, rispetto a Paesi

come Olanda e Spagna, soprattutto a causa dei costi d’impianto elevati e della

mancanza di assistenza tecnica qualificata.

La tendenza delle coltivazioni in colture protette va verso sistemi che

consentano: l’automazione dei principali processi produttivi; la riduzione dei consumi

di acqua, concimi e fitofarmaci; l’aumento dell’efficienza d’uso dell’ambiente; il

rispetto dell’ambiente e il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni.

L’adozione di sistemi di coltivazione senza suolo potrebbe rispondere a queste

esigenze.

Al fine di verificare alcune delle potenzialità offerte dalle colture senza suolo e

più in particolare la qualità del pomodoro è stato impostata una prova sperimentale in

camera di crescita con i seguenti obiettivi:

1.Valutare la qualità del pomodoro cv. Naomi tipo "Cherry" allevato con il

sistema idroponico NGS in camera di crescita.

Inquadramento botanico del pomodoro

Il pomodoro appartiene alle dicotiledoni, ordine solanales, famiglia solanaceae,

genere Lycopersicon.

La tassonomia di questa specie ha fatto registrare nel tempo notevoli

variazioni.

La prima classificazione su basi scientifiche del pomodoro si deve al Linneo il quale

lo incluse nel genere Solanum e lo denominò Solanum lycopersicum (lycopersicum

deriva dal latino e significa pesca del lupo).Philip Miller nel 1768, sulla base delle

sostanziali differenze delle strutture riproduttive del pomodoro rispetto alle altre

specie del genere Solanum, quali patata e melazana, - stami uniti a formare un

piccolo cono e deiscenza del polline attraverso le fenditure longitudinali delle antere

nel caso del pomodoro, stami distinti e deiscenza del polline attraverso pori disposti

alla sommità delle antere nel caso delle specie del genere Solanum ( Fig. 1.1 )-

propopose la costituzione del nuovo genere Lycopersicon. Egli incluse in questo

genere 7 specie tra le quali il pomodoro, denominato Lycopersicon esculentum ( dal

latino = commestibile ). Questa denominazione fu largamente accettata dalla

comunità scientifica sebbene le regole di nomenclatura vegetale prevedano che se si

stabilisce per una specie l'appartenenza ad un nuovo genere, il nome della specie (in

questo caso lycopersicum ) non deve essere modificato. In rapporto a quanto sopra è

stata successivamente proposta per il pomodoro la denominazione di lycopersicon

lycopersicum ma essa, sebbene formalmente più corretta, non ha trovato in pratica

diffusione, per cui è generalmente adottata quella proposta dal Miller .

Attualmente il genere Lycopersicon comprende 9 specie che sono state

suddivise da Muller (1940 ) in due gruppi sulla base della colorazione della polpa del

frutto a maturità, rossa o giallo-arancio in Eulycopersicon, verde o biancastra in

Eriopersicon. Il gruppo Eulycopersicon, comprende 3 specie ed in particolare

L.esculentum Mill., L.pimpinellifolium (jusl.) Mill., L.cheesmanii Riley; il gruppo

Eriopersicon comprende 6 specie e cioè L. pennelli (Corr.) D'arcy, L.hirsutum Humb.

e bonpl., L. parviflorum Rick, Kesicki, Fobes e Holle, L. chimielewskii Rick,

Kesicki, Fobes e Holle, L. chilense Dun., L. peruvianum Mill. (fig. 1.2 ) Le suddette

specie inoltre differiscono tra lo loro per il fatto che i frutti di L. esculentum e di L.

pimpinellifolium sono commestibili mentre non lo sono, per la presenza di alcaloidi

tossici, quelli delle restanti specie .

Fig 1.2- Frutti maturi di specie diverse di Lycopersicon

Tutte le specie appartenenti al genere Lycopersicon sono diploidi e caratterizzate da

un numero base di cromosomi pari a 12. La capacità di ibridazione naturale con L.

esculentum è molto elevata per L. pimpinellifolium; è inoltre possibile ottenere ibridi

interspecifici attraverso l'incrocio con L.cheesmanii, L. pennellii, L.hirsutum, L.

parviflorum e L.chimielewskii, mentre soltanto per l.chilense e L.peruvianum ciò non

è possibile, se non ricorrendo a tecniche specifiche, in particolare alla coltura in vitro

degli embrioni immaturi.

In rapporto a quanto sopra recentemente Rick (1976) ha suddiviso le diverse

specie del genere Lycopersicon sulla base della loro capacità di incrociarsi

naturalmente con il pomodoro coltivato (" complesso esculentum") o della incapacità

di incrociarsi con esso ("complesso peruvianum") . Al "complesso esculentum" sono

pertanto riconducibili L. esculentum, L. pimpinellifolium, L. cheesmanii, L.pennellii,

L. hirsutum, L. parviflorum e L.chimielewskii, mentre per il "complesso

peruvianum" vanno ascritti L.chilense e L.peruvianum.

Questa classificazione assume notevole interesse anche pratico se si considera

il ruolo non trascurabile che alcune delle specie di cui sopra hanno avuto e potranno

avere nel futuro nel processo di miglioramento genetico del pomodoro, sia al fine di

aumentare la variabilità genetica, ridottasi notevolmente per effetto della pressione

selettiva esercitata nel corso della domesticazione prima, a seguito dell'introduzione

in Europa poi, sia per il reperimento ed il trasferimento ai tipi coltivati di fattori di

resistenza agli stress biotici e abiotici .

Il genere Solanum resta comunque quello più strettamente imparentato e

verosimilmente ancestrale del Lycopersicon, come dimostrano anche i risultati

conseguiti con le moderne tecniche di biologia molecolare rivolti a definire i rapporti

filogenetici tra le varie specie .

Nell'ambito di L.esculetum, in rapporto alla forma e dimensioni del frutto, alle

caratteristiche delle foglie ed al portamento della pianta si distinguono le seguenti

varietà botaniche :

- var. cerasiforme, con foglie di dimensioni minori rispetto alla var. comune,

frutti molto piccoli (diametro intorno a 1 cm, di forma tondeggiante, a ciliegia,

biloculari e portati da infiorescenze molto ramificate ;

- var. comune, con frutti di notevoli dimensioni, globosi, multiloculari;

- var. pyriforme, con frutti di dimensioni medie, piriforme, bi-triloculare;

- var. grandiflorum, con foglie larghe, a margine intero (foglie di patata);

-var. validum, con stelo breve, robusto, eretto e cespuglioso.

Origine e diffusione

Gli studiosi concordano nel ritenere quale centro di origine del genere

Lycopersicon la striscia che, tra la costa del pacifico e la cordigliera delle Ande, si

estende dall'Ecuador al Perù e al Cile settentrionale, ivi comprese anche le isole

Galapagos ( Fig.1.3) nelle quali si è evoluto, separatamente rispetto alle restanti

specie presenti nella terraferma grazie al suo isolamento spaziale, L.cheesmanii .

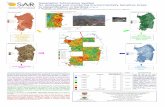

Fig.1.3-Aree di origine e di domesticazione del pomodoro

La domesticazione del pomodoro, a partire dalla sua forma ancestrale ( che

molti ritengono sia L. esulentum var. cerasiforme ) sembra sia avvenuta nel Messico

meridionale ; in questa regione, infatti, quando giunsero i conquistadores la specie era

già coltivata dagli Aztechi insieme ad altre specie solanacee soprattutto del genere

physalis, mentre nell'areale peruviano ed ecuadoriano erano solamente oggetto di

consumo occasionale i frutti raccolti delle piante presenti allo stato spontaneo .

L'origine di L. esculentum sarebbe avvenuta attraverso incroci della suddetta

forma ancestrale con L.pimpinellifolium secondo alcuni A.A, a seguito di un

progressivo accumulo di mutazioni geniche a carico della forma selvatica secondo

altri A.A. In ogni caso il processo di domesticazione del pomodoro, allorchè gli

spagnoli giunsero nel Nuovo mondo era già molto avanzato ed erano utilizzati a

scopo alimentare tipi contrassegnati da forma, dimensione e colore delle bacche

molto diverse .Esse, infatti, al pari di quelle di altre specie del genere Physalis e in

particolare a P. phyladelfica che tra tutti sembrano siano stati i frutti maggiormente

apprezzati, macinate e mescolate con peperoncio, formavano una salsa molto

gradevole, che migliorava il sapore delle pietanze e stimolava l'appetito .

L'introduzione del pomodoro in Europa è avvenuta a seguito dell'invasione da

parte dei conquistadores nella prima metà del XVI secolo .Esso giunse in Spagna

dove suscitò interesse e curiosità, soprattutto presso i giardinieri, a

causa delle bacche colorate di giallo. Dalla Spagna la solanacea è stata quindi

introdotta in Portogallo e in Italia.

Gia' alla fine della prima metà del '500 alcune piante di pomodoro erano

presenti nell'orto botanico dell'università di Padova e il Mattioli, nel capitolo dedicato

alla Mandragora, ne descrive le caratteristiche, anche dei frutti : "appiattiti e costoluti,

che da verdi divengono giallo oro e che alcuni consumano fritti nell'olio con sale e

pepe, come le melanzane e i funghi ". Al Mattioli si deve la denominazione comune

"pomo d'oro " (dal latino mala aura ), da cui l'attuale termine italiano pomodoro, che

sta ad indicare che le prime forme diffuse, almeno in Italia, producevano frutti di

colore giallo-oro .

Il temine "tomate" con cui il pomodoro è indicato in diverse lingue europee

deriva invece dal vocabolo "tomatl" che nella lingua nàhuatl indica genericamente

una pianta con frutti globosi, con polpa ricca di acqua e provvisti di numerosi semi; i

Conquistadores spagnoli hanno erroneamente attribuito questo nome specificamente

al pomodoro e lo hanno diffuso in tutto il mondo .

Dai paesi mediterranei il pomodoro è stato quindi introdotto in quelli del nord

Europa, dove i pregiudizi circa il consumo del frutto sono stati tuttavia rilevanti e

assai radicati fino a quasi tutto il XVII secolo, come dimostrano le denominazioni

"Pomme d'amour " e "love apple" con cui esso era chiamato in francese ed in inglese,

con chiara allusione all'effetto eccitante ed afrodisiaco attribuito ai frutti di questa

solanacea. Per lungo tempo, infatti,la coltivazione del pomodoro ha avuto finalità non

alimentari, ma quasi esclusivamente ornamentali, e il consumo del frutto è stato

sconsigliato dai dotti dell'epoca che lo definivano malsano, ritenendo che potesse

causare effetti analoghi a quelli di altre solanancee presenti in Europa, come la

belladonna o l mandragora; solo al succo della pianta si attribuivano poteri

rinfrescanti. Castore Durante, al quale si deve una delle prime rappresentazioni

grafiche al mondo del Pomodoro (1585), nella sua descrizione del pomodoro così si

esprime : "Mangiansi nel medesimo modo che le melanzane con pepe, sale e olio, ma

danno poco e cattivo nutrimento "(Fig. 1.4 ) .

E' in questo quadro che probabilmente ha avuto inizio in Europa il

miglioramento genetico volto ad aumentare le dimensioni delle bacche, attraverso la

selezione delle piante che presentavano frutti molto voluminosi, ritenuti di maggiore

valore ornamentale .Malgrado le forti controindicazioni, il consumo dei frutti di

pomodoro, bolliti o crudi, conditi con sale e pepe, già alla fine del '500 aveva

cominciato a diffondersi in Italia ( in particolare nel napoletanno ), in Spagna e in

genere nei paesi mediterranei, soprattutto tra la gente di campagna meno informata

dell'opinione dei dotti.

L'utilizzazione a fini alimentari del pomodoro sia pure assai lentamente si andò

quindi estendendo verso i paesi del nord Europa, ma soltanto a partire dall'inizio del

XIX secolo assume una diffusione ampia e generalizzata. E' significativo che ancora

nel 1760 il catalogo Andrieux e Vilmorin, il primo a commercializzare sementi di

pomodoro, le propone nella sezione dedicata alle piante ornamentali e soltanto nella

edizione del 1778 del suddetto Catalogo esse sono commercializzate nella sezione

relativa alle ortive. Parimenti nell'America del Nord la coltivazione del pomodoro,

che era stata introdotta dai coloni europei, fino agli inizi del XIX secolo incontra

grandi difficoltà per le prevenzioni che ne accompagnano l'utilizzo dei frutti; soltanto

allorchè tale Gibbon Johnson nel 1820 provocatoriamente li consuma senza accusare

alcun danno, sui gradini del palazzo di giustizia di Salem davanti ad una folla

attonita, essa si diffonde rapidamente .

In ogni caso il pomodoro va perdendo progressivamente la caratteristica di

pianta ornamentale ed acquista sempre più quella di pianta da orto. Il suo sugo,

ricavato bollendo in acqua bacche mature che vengono poi passate al setaccio per

eliminare bucce e semi, entra come ingrediente base nella cucina europea.

Il successivo sviluppo delle tecniche di trasformazione e conservazione delle

bacche determinerà il passaggio della coltivazione da familiare ad industriale,

promuovendo la progressiva espansione del pomodoro fino a raggiungere una

posizione di assoluto predominio nell'ambito dell'orticoltura mondiale .

Importanza economica e agraria

Il pomodoro è, dopo la patata, la più importante specie orticola coltivata nel

mondo e la sua diffusione assume considerevoli dimensioni in tutti i continenti. La

superficie destinata al pomodoro nel 2000 è stata infatti stimata di poco inferiore a 4

M di ha e la produzione superiore a 108 M di t (tab. 1.1 ).

Sebbene come già rivelato il pomodoro riveste ovunque grande importanza, il

continente asiatico è certamente quello che, sia in termini di superficie che di

produzione, assicura il maggior contributo a livello mondiale.

Tab 1.1-Superficie (ha) e produzione (000 t) nel mondo anno 2000. Dati FAO

Superficie (000 ha) Produzione (M t)

AfricaAmerica settentrionaleAmerica centraleAmerica meridionaleAsia Europa Oceania

676,1 174,9 145,2 149,5 2.101,2 720,2 9,6

13,4 12,3 3,3 6,0 51,4 21,6 0,5

Totale 3.976,7 108,5

La superficie a pomodoro, in Asia, infatti nell'anno 2000 si è aggirata intorno

a 2,1 milioni di ettari mentre la relativa produzione è stata di oltre 52 milioni di t .

Notevolmente minori i valori delle superfici e delle produzioni di pomodoro in

Europa ( nell'ordine 720 mila ha e 21,6 milioni di t ) e in Africa (nell'ordine 676 mila

ha e 13,4 milioni di t ).Apprezabile infine la superficie occupata dal pomodoro nel

continente americano, in particolare in America settentrionale, che peraltro si

distingue anche per la produzione (tab.1.1 ).

In ogni caso la coltivazione del pomodoro ha fatto registrare a livello mondiale,

negli ultimi trenta anni, incrementi notevoli: la superficie infatti si è più che

raddoppiata ove si consideri che nel 1970 era stimata poco più di 1,8 milioni di ha,

mentre la produzione si è più che triplicata, passando da meno di 36 milioni di t del

1970 agli oltre 108 milioni di t del 2000 (fig.1.5); le rese unitarie nel periodo

considerato sono aumentate di oltre il 40 %.Passando da 19,3 t/ha del 1970 a 27,3

t/ha del 2000 .

Il paese in cui la coltivazione del pomodoro raggiunge la massima estensione è

la Cina, con oltre 850 mila ha ; seguono l'India con circa 460 mila ha, la Turchia con

225 mila ha e poi, via via, l'Egitto, gli USA e l'Italia con superfici comprese tra poco

meno di 200 ha e poco più di 135 mila ha (fig. 1.6 ).

Per quanto concerne la produzione al primo posto si colloca sempre la Cina

con oltre 22 M di t, mentre passando al secondo posto gli USA, con oltre 11 M di t,

dal quinto occupato in termini di superficie, grazie alle assai rese unitarie, di poco

inferiore alle 70 t/ha .

Seguono quindi in ordine di importanza, Turchia, Italia, India ed Egitto, con

produzioni comprese tra 8,9 e 6,8 M di t e infine, a notevole distanza, Spagna, Iran,

Brasile e Messico (Fig.1.7 ). Nel complesso pertanto si riscontra una scarsa

concordanza tra la graduatoria relativa alle superfici e quella delle produzioni, in

conseguenza delle notevoli differenze tra i Paesi per quanto concerne le rese unitarie,

variando queste ultime dalle circa 7 t/ha della Nigeria alle quasi 70 t/ha degli USA .

Nella UE il pomodoro nel 2000 ha interessato, nel complesso dei 15 paesi

costituenti, una superficie superiore ai 270 mila ha, mentre la produzione

complessivamente ottenuta in quell'anno è stata di oltre 16 M t ( Fig.1.8 ).

La dinamica temporale delle superfici e delle produzioni ha fatto registrare nel

periodo 1970-2000 notevoli variazioni .

In particolare le superfici, cresciute fino alla metà degli anni '80, sia pure in

misura modesta, hanno accusato una sensibile riduzione nel corso degli anni '90,

arrestatasi solamente nel 2000; le produzioni di contro si sono notevolmente

accresciute pressoché costantemente (fig. 1.8).Di fatto rispetto agli inizi degli anni

'70, la superficie a pomodoro nel 2000 è risultata pressoché immutata ( di poco

superiore ai 280 e ai 270 mila ha nel 1970 e nel 2000 rispettivamente ) mentre la

produzione nel suddetto periodo si è raddoppiata, passando da 8 a 16 M di t circa .

Il risultato di cui sopra è stato com'è ovvio reso possibile dall'aumento delle

rese unitarie, raddoppiatesi anche esse e passate da 30 t/ha del 1970 a 60 t/ha del

2000.

In ogni caso il pomodoro riveste una importanza assai diversa nei paesi della

UE; l'Italia, con una superficie di quasi 140 mila ha e una produzione di oltre 7,5 M

di t occupa saldamente il primo posto.

Seguono la Spagna e la Grecia, con una superficie nell'ordine di 62 mila e 44

mila ha e una produzione di 3,7 e 2,1 M di t rispettivamente ( tab. 1.2).

Nel complesso il contributo dei suddetti tre Paesi è stato del 90 % circa in

termini di superficie e superiore all'80% con riferimento alla produzione complessiva

comunitaria. Ove si consideri inoltre che al di fuori dei suddetti tre paesi, nell'ambito

della UE, superfici e produzioni significative si riscontrano solamente in Portogallo e

Francia, emerge chiaramente la localizzazione mediterranea della coltura, in sintonia

con la sua origine tropicale. In Italia il pomodoro da diversi decenni rappresenta

l'ortiva più largamente diffusa anche se le superfici e le produzioni hanno fatto

registrare negli ultimi trenta anni ora incrementi rilevanti ora decrementi ( fig.1.9),

legati alle alterne vicende delle coltivazioni per l'industria, in alcuni periodi

incoraggiate dagli interventi comunitari (inizi degli anni '80 ), in altri periodi

ostacolate (fine degli '80, inizi degli anni '90 ).

La superficie occupata nel 2000 dal pomodoro ha riguardato per quasi il 25% il

mercato fresco e per la restante parte l'industria di trasformazione; per la produzione

la destinazione è stata per il 20 % e per l'80 % nell'ordine il fresco e il trasformato

(tabb. 1.3, 1.4 ).Con riferimento al pomodoro da mensa è da rilevare inoltre che il 23

% della relativa superficie cioè quasi 7.700 ha, è coperta da serre e che da detta

superficie si ottiene, in periodo extrastagionale, oltre il 35 % del prodotto fresco

complessivo (tab. 1.3).

Le regioni maggiormente interessate alla coltivazione di questa solanacea sono

in genere quelle meridionali .Per il pomodoro da mensa in testa è la Sicilia, seguita da

Calabria, Campania, Puglia, Lazio, Sardegna e Lombardia; in molte di dette regioni è

anche assai importante la produzione fuori stagione, quasi il 70 % di quella

complessiva nel caso della Sicilia, intorno al 50 % per Campania, Lazio e

Sardegna.Con riferimento al pomodoro da industria al primo posto si colloca la

Puglia, la quale contribuisce nell'ordine per oltre il 35 % e il 40 % alla superficie e

produzione nazionale, seguita dall'Emila-Romagna e quindi, a notevole distanza dalla

Campania, dove la coltura, destinata principalmente alla produzione di pelati, aveva

in passato una importanza assai maggiore rispetto a quella attuale, essendosi, in

confronto agli inizi degli anni '80, la superficie ridotta a meno di un terzo e la

produzione pressoché dimezzata.

Gli scambi commerciali sono piuttosto modesti per il pomodoro da mensa,

mentre assumono grande importanza per il pomodoro trasformato. Con riferimento al

primo, le esportazioni e in minor misura le importazioni, sono cresciute in misura

significativa solamente a partire dalla seconda metà degli anni '90 e il saldo è positivo

sia in termini di quantità che di valore; nella misura di 70 mila t e 100 M di euro

nell'ordine (fig.1.10). I principali partner commerciali sono i paesi dell'UE :

Germania e Austria tra gli importatori, Paesi Bassi e Spagna tra gli esportatori ( Tab.

1.5).

Per quanto concerne il pomodoro trasformato il trend delle esportazioni è stato

pressoché costantemente in crescita sia per le quantità che per il relativo valore

(fig.1.11).Nel 2002 in particolare è stato esportato prodotto per circa 1,6 M di t e si è

realizzato un saldo in attivo per oltre 1,4 M di t ; in termini di valore le esportazioni

di conserve di pomodoro hanno superato i 970 M di euro e il saldo. positivo, ha

raggiunto gli 880 M di euro, per cui esse oggi costituiscono la voce più significativa

della bilancia commerciale del comparto orticolo.

Il pomodoro trasformato italiano è destinato in larga misura ai paesi della UE

(Germania, Regno Unito e Francia in primo luogo )ma una quota rilevante è

indirizzata verso i paesi extracomunitari, USA soprattutto (tab.1.6).Le importazioni

più significative da parte del nostro paese provengono dalla Cina, paese che di

recente ha cominciato a competere, grazie ai bassi costi di produzione, sui mercati

internazionali.

Caratteri morfologici

Il pomodoro è una pianta erbacea dicotiledone. La radice è fittonante con

numerose ramificazioni secondarie, ricche di peli; essa può spingersi ad elevate

profondità, anche oltre un metro, ma in prevalenza si localizza in superficie, entro i

primi 30 cm .In ogni caso, al pari delle altre solanacee, l'apparato radicale tende ad

essere fascicolato quando per l'impianto della coltura si ricorre al trapianto radici

avventizie inoltre possono facilmente svilupparsi a partire dalle numerosissime

gemme presenti nella parte basale del fusto. Quest'ultimo pubescente si presenta

eretto nelle fasi giovanili, poi diviene decombente; il portamento della pianta tuttavia,

per effetto degli interventi di miglioramento genetico, nelle cv. oggi diffuse in coltura

è molto variabile e in alcuni casi permane eretto anche in fase avanzata di sviluppo.

L'accrescimento è simpodiale e si caratterizza per la formazione in successione di due

-tre foglie seguite da una infiorescenza. Lo stelo è provvisto di numerose

ramificazioni, dicotome, ascendenti, che si originano all'ascella delle foglie e il cui

accrescimento si realizza con modalità analoghe a quelle del fusto per cui la pianta

adulta tende ad assumere un aspetto cespuglioso.

Fig 1. -Pianta ad accrescimento determinato (a sinistra ) e indeterminato (a destra).

La lunghezza dello stelo è variabile, in rapporto, soprattutto alla modalità di

accrescimento, il quale può essere indeterminato o determinato.

Il primo, teoricamente, indefinito tende a perpetuarsi fino a che le condizioni

climatiche lo consentono; le infiorescenze si formano scalarmente e sono inserite

solamente sugli internodi in posizione laterale mentre il fusto, se si eliminano le

ramificazioni ascellari, può raggiungere in un anno una lunghezza anche di 10 m. Nel

caso dell'accrescimento determinato, viceversa, l'apice vegetativo del fusto e quelli

delle ramificazioni dopo aver prodotto un certo numero di foglie e di infiorescenze,

cessano di svilupparsi differenziando una infiorescenza terminale (fig. 1.12).

Le foglie si dipartono dai nodi; sono di grandi dimensioni, fino ad oltre 30 cm

di lunghezza, alterne, picciolate, imparipennate, composte da 7-9, ma in qualche caso

anche 11 foglioline (fig.1.13 ), ricoperte al pari del fusto e delle ramificazioni da peli

ghiandolari che secernono una sostanza dell'aroma caratteristico. Esse presentano

sulla pagina inferiore numerosi stomi che assicurano intensi scambi gassosi con

l'esterno, mentre sulla pagina superiore il loro numero è modesto. Si possono

distinguere due forme di foglie e cioè quella normale e quella a "patata" .Nel primo

caso il numero di foglioline semplici è più elevato, il lembo è piuttosto sottile mentre

il bordo è in genere situato o dentato. La foglia a " patata" invece si caratterizza per le

maggiori dimensioni della lamina che presenta inoltre il bordo generalmente intero.

Le infiorescenze, inserite nell'internodo, sono a grappolo o a cima semplice o

composte; esse possono portare da uno a oltre cento fiori (fig. 1.).

Fig 1. - Infiorescenza di pomodoro tipo “cherry”.

I singoli fiori sono provvisti di un peduncolo che oltre ad avere una funzione di

sostegno, ospita i fasci vasali che alimentano lo stesso fiore e in seguito il frutto.Il

peduncolo di norma presenta, a metà circa della sua lunghezza, un nodo, in

corrispondenza del quale si forma uno strato di cellule suberose che a maturità

promuovono la rottura del peduncolo stesso, favorendo il distacco del frutto con il

calice.

Fig.1. - Fiore di pomodoro con sei sepali e altrettanti tepali

Nella forma mutata denominata "jointless", viceversa, manca il nodo sul

peduncolo, per cui il frutto si stacca privo del calice avvenendo la rottura in

corrispondenza del punto di inserzione di quest'ultimo (fig.1.15). I fiori, ermafroditi,

hanno calice gamosepalo con 5 lobi persistenti e corolla anch'essa gamotepala, con 5

petali di colore giallo; il numero di petali e di sepali, tuttavia, può essere più elevato

in alcune cv. (fig. 1.16).Gli stami, essi pure cinque o più, sono brevi hanno antere

biloculari, connati all'apice e formanti un tubo cilindrico-conico attorno al pistillo.

Quest'ultimo è costituito da un ovario supero, pluriovulare, con due o più carpelli. Lo

stilo ha anch'esso lunghezza variabile e termina con uno stimma a capocchia che può

fuoriuscire o meno dalla colonna staminale.

Il frutto è una bacca le cui dimensioni possono essere assai diverse: da 2-3 cm

di diametro a quasi 20 cm (fig. 1.17); il peso parimenti, può essere compreso tra

pochi grammi ed oltre 500 grammi .Molto variabile è anche la forma della bacca, che

fondamentalmente è riconducibile a due tipologie: tonda e allungata, ciascuna delle

quali, tuttavia, presenta notevoli diversificazioni.

Fig.1. -Principali forme della bacca di pomodoro

Nella fig. 1.18 sono rappresentate schematicamente le forme che più

frequentemente possono essere riscontrate. Detta forma può essere regolare o più o

meno irregolare in rapporto dello sviluppo dei carpelli; un disforme accrescimento di

quest'ultimo determina infatti le così dette "costolature", ondulazioni della superficie

della bacca causate da depressioni longitudinali che a partire dalla estremità

peduncolare si possono estendere fino a raggiungere l'apice stilare.Sulla base della

presenza o meno delle costolature e della loro estensione i frutti sogliono essere

distinti in lisci, semicostoluti e costoluti (fig. 1.19).La dimensione della bacca è una

caratteristica varietale, ma può essere molto influenzata da condizioni ambientali e

dalla tecnica colturale. In genere, l'aumento del peso della bacca è inversamente

correlato al numero di bacche per pianta. Anche il numero di semi per bacca può

influenzare la dimensione, dato che i semi agiscono come centri di produzione di

auxine e di regolazione del metabolismo del frutto.

Il miglioramento genetico del pomodoro è stato perseguito sia attraverso

selezione che attraverso l'incrocio, utilizzando anche quello interspecifico per

ottenere una maggiore resistenza alle malattie. I trattamenti per indurre mutagenesi

artificiale sono stati applicati al pomodoro con risultati promettenti. Grande interesse

commerciale ha suscitato la costituzione di ibridi F1, che consentono di ottenere una

produzione ed una precocità superiore ai genitori, un maggiore adattamento

ambientale ed uniformità delle bacche.

Le dimensioni della cicatrice peduncolare costituiscono altro elemento di

differenziazione dei frutti di pomodoro ; esse possono essere infatti molto variabili,

anche se in genere vi è una positiva correlazione tra le dimensioni dei frutti e quelle

della cicatrice peduncolare stessa (fig. 1.20 ).

Il colore del frutto maturo è molto variabile, dal bianco o giallo (soprattutto

nelle vecchie cv.) al rosso intenso ed è determinato dai pigmenti presenti : clorofilla,

beta carotene e licopene .La clorofilla conferisce la colorazione verde, tipica delle

bacche immature, che tende a scomparire gradualmente a mano a mano che i

pigmenti clorofilliani vengono eliminati e sostituiti con licopene e/o beta carotene.

Questi ultimi se presenti entrambi determinano, in rapporto alla proporzione tra loro,

le differenti tonalità di colore rosso del frutto; se viceversa è presente solo il beta

carotene la bacca sarà di colore giallo. Mancando il beta carotene si ha una

colorazione rosa-violacea (Pink) del frutto (fig.1.21).Il colore dei frutti immaturi è

dato dalla presenza di clorofilla e le sua intensità dipende da fattori genetici: “U”

(uniform), pigmentazione uniforme indipendentemente dall’intensità; “UG” (uniform

gray green), variante del precedente a colore verde grigiastro; “GS” (green

shoulders), con spalla verde determinata da pigmentazione più intensa in

corrispondenza della zona peduncolare della bacca che rimane più a lungo rispetto al

resto del frutto, caratterizzando in modo esclusivo le cultivar del mercato fresco; “gs”

(green stripes), con striature verdi più intense che possono permanere o meno a

maturazione. La pigmentazione del frutto maturo è condizionata dalla quantità totale

di carotenoidi e dal rapporto fra i due principali pigmenti: licopene (rosso) e -β

carotene (giallo).

La bacca è fondamentalmente costituita da un pericarpo, da un tessuto

placentare e dai semi. Il pericarpo a sua volta è formato da un epicarpo o buccia, da

un mesocarpo esterno, mediano ed interno e da un endocarpo (fig. 1.22).

L'epicarpo si presenta come una pellicola lucente, liscia e sottile, più o meno

resistente. Esso è formato da uno strato epidermico esterno privo di stomi e da due a

quattro strati sottostanti di cellule con parete robusta; lo strato epidermico è inoltre

ricoperta da una cuticola il cui spessore aumenta progressivamente a mano a mano

che il frutto si accresce. Le caratteristiche della buccia determinano la sua resistenza

alla spacco; altro aspetto che assume notevole importanza, soprattutto nel caso della

produzione dei pelati, è la facilità con cui essa si distacca dal sottostante mesocarpo,

cioè la "pelabilità".

Il mesocarpo, polposo e ricco di sugo, ha sapore dolce acido e può raggiungere

uno sviluppo più o meno rilevante, superiore in peso anche ai 2/3 di quello

complessivo della bacca; occupa la porzione del frutto immediatamente sottostante la

buccia, la parte mediana della bacca, formando i setti che delimitano i carpelli o

logge e la parte più interna della bacca stessa.

Esso è costituito principalmente da cellule parenchimatiche, provviste di un

ampio vacuolo centrale e di una elevata quantità di pigmenti; la porzione più interna

del mesocarpo talora è meno pigmentata delle restanti parti e può includere ampi

spazi occupati da aria per cui assume una colorazione bianchiccia. Il mesocarpo è

percorso inoltre da una fitta rete di fasci fibrovascolari, formata principalmente da

vasi che attraversano il mesocarpo esterno e da vasi che attraversano i setti divisori e

la porzione più interna, raggiungendo radialmente i semi.

L'endocaropo è formato da uno strato unicellulare che circonda i carpelli e i

loculi.Questi ultimi possono essere in numero variabile, da un minimo di due nelle

cv. a frutto piccolo e di forma regolare a oltre 10 in quelle a frutto di dimensioni

elevate e costoluto (fig.1.23); le bacche infatti presentano forma tanto più irregolare

quanto più elevato è il numero di logge . All'interno dei carpelli sono contenuti il

tessuto placentare, mucillaginoso e i semi, immersi nel suddetto tessuto e il cui

numero in genere è compreso tra 50 e 200. In alcuni casi, tuttavia , i semi sono

assenti e i frutti si sviluppano partenocarpicamente.

Questi frutti partenocarpici si caratterizzano per le dimensioni in genere assai

ridotte e per la mancanza del tessuto placentare.

I semi di forma discoidale, appiattiti e di colore giallognolo; sono costituiti da

un embrione ricurvo, formato da una radichetta, un ipocotile e due cotiledoni che

racchiudono l'apice caulinare, da un poco di endosperma che circonda l'embrione e

svolge la funzione di materiale di riserva per la germinazione e da un tegumento

esterno membranaceo, provvisto di numerosi peli, il quale svolge una funzione di

protezione (fig. 1.24).I peli sono i resti di ispessimenti filiformi prodottisi sulle pareti

laterali delle cellule esterne del tegumento ovulare e hanno la funzione di trattenere

l'umidità per favorire il processo di germinazione. I semi in commercio, molto spesso,

sono stati privati dei peli superficiali ("rasatura") e ciò sia per consentire la semina di

precisione che per rendere meno agevole la trasmissione di agenti patogeni attraverso

il seme. (fig. 1.25). Le dimensioni del seme possono oscillare tra i 3 e i 5 mm di

lunghezza e i 2- 4 mm di larghezza; il peso di 1000 semi si aggira intorno a 3 g .

Biologia

Il pomodoro ha un ciclo biologico perennante negli ambienti di origine, che è

reso annuale al di fuori delle zone tropicali e subtropicali dalle condizioni

fototermiche svavorevoli che si verificano durante parte dell'anno.

Il processo di germinazione si realizza in un tempo più o meno lungo, da 6 a 12

giorni ed oltre in dipendenza, oltre che dai fattori pedoclimatici, temperatura in primo

luogo, dal vigore del seme. La somma termica per la germinazione è di 160 gradi

giorno (zero di germinazione 9 °C).

La germinazione è epigea; i cotiledoni dopo essere liberati dei tegumenti

seminali si accrescono in lunghezza e larghezza, dando inizio alla vita autotrofa della

piante. La durata della fase cotiledonare si protrae da 7 ad oltre 15 giorni (fig.1.26 ).

La crescita della radice, inizialmente non particolarmente rapida, assume un

ritmo assai elevato a partire dalla emissione della quinta foglia vera e tale permane

fino all'allegazione dei primi frutti, per rallentare successivamente ed arrestarsi del

tutto in corrispondenza della maturazione dei frutti stessi.

La pianta differenzia in successione da 6 a 12 foglie prima che la gemma

principale si trasformi in infiorescenza (fig.1.27).L'accrescimento successivamente è

di tipo simpodiale ; dalla gemma ascellare inserita sull'ultima foglia prende origine

una ramificazione,che si sviluppa come un prolungamento del fusto, spostando

lateralmente l'infiorescenza stessa (fig.1.28).Questa struttura assiale, a sua volta, dopo

aver formato 2-3 foglie differenzia all'apice una nuova infiorescenza, mentre la

gemma ascellare presente sull'ultima foglia dà origine a una nuova ramificazione e

quindi ad una nuova porzione del fusto. Il processo di cui sopra, sia con riferimento al

fusto che alle ramificazioni laterali, si perpetua continuativamente fino a che le

condizioni ambientali lo consentono nelle piante delle cv. ad accrescimento

indeterminato, per cui esse assumono l'aspetto descritto in precedenza. Nel caso delle

cv. ad accrescimento definito, il numero di foglie che precede la formazione

dell'informazione non è costante ma si riduce progressivamente a mano a mano che il

fusto e le ramificazioni laterali si sviluppano, fino a che si ha la formazione di

un'ultima infiorescenza che segna la fine dell'allungamento dello stelo.

E' evidente che a quest'ultima modalità di accrescimento fa riscontro una

differenziazione delle strutture riproduttive più ravvicinata sia fisicamente che nel

tempo, e quindi una maggiore contemporaneità di maturazione dei frutti.

La scalarità di fioritura riguarda, oltre che le infiorescenze, anche i fiori

presenti su queste ultime; infatti procedendo dall'inserzione verso l'apice si possono

notare frutticini di differenti dimensioni, fiori in antesi e fiori chiusi.

La fecondazione è autogama e la frequenza di incrocio è in genere assai bassa,

inferiore all'1%, per effetto della deiscenza dalla parte interna verso lo stigma (fig.

1.29), che spesso non fuoriesce dal cono staminale, e della simultanea maturazione

degli organi sessuali maschili e femminili. Nelle cv.longistilo, tuttavia gli incroci

possono raggiungere anche il 10 %.

A fecondazione avvenuta ha inizio l'aumento del peso del frutto, processo che

ha un andamento sigmoidale (fig. 1.30).Nel corso del primo periodo, della durata di

2-3 settimane, la bacca raggiunge solamente un peso inferiore al 10 % di quello

finale, soprattutto attraverso un aumento del numero di cellule e assai meno per

effetto dell'aumento delle dimensioni delle stesse. Il secondo periodo, che si potrae

per 3-5 settimane, è caratterizzato da una velocità di crescita molto rapida e dal

raggiungimento di un peso assai prossimo a quello finale; questo risultato è

determinato da un aumento delle dimensioni delle cellule formatesi in precedenza,

all'interno delle quali ha inizio l'accumulo delle sostanze di riserva.

L'ultimo periodo dura 1-2 settimane e fa registrare un incremento del peso della

bacca assai modesto, ma modificazioni metaboliche molto rilevanti che

contrassegnano l'inizio della maturazione. In particolare si verificano alcune

variazioni nel contenuto dei principali pigmenti presenti nelle bacche: la clorofilla A

e B presente nei frutti immaturi scompare e si formano licopene e beta carotene (fig.1

31) ; tutto ciò fa riscontro il viraggio del colore dal verde a quello definitivo.

Modificazioni nel corso della maturazione avvengono anche con riferimento agli

zuccheri riduttori, agli acidi organici, alle proteine e alla vitamina C; in particolare si

riscontra un graduale aumento degli zuccheri e dell'acidità, un lieve abbassamento del

pH, un rilevante incremento, soprattutto in corrispondenza della piena maturazione,

del contenuto in vitamina C

Una decina di giorni dopo l'inizio del viraggio di colore ha inoltre temine il

trasferimento di assimilati nel frutto da parte della pianta, in conseguenza della della

formazione tra il calice e il frutto di uno strato di abscissione

Il tempo necessario affinché, si giunga alla maturità fisiologica delle prime

bacche è piuttosto variabile in rapporto soprattutto alle condizioni ambientali, oltre

che ovviamente ai fattori genetici. Nel caso di coltivazioni realizzate in condizioni

ambientali favorevoli sono necessari in genere, da 7 a 9 settimane dalla fecondazione

del fiore, mentre, a partire dalla germinazione, circa 90 giorni, per un totale di gradi

giorno compreso tra 2000 e 3000.

La piena maturazione della bacca segna l'inizio della senescenza della stessa ad

opera degli enzimi pectolitici ( pectinestererasi e poligalatturonasi) che si trovano

principalmente nel mesocarpo e che causano la degradazione della parete cellulare

costituita da cellulosa, emicellulosa e da sostanze di natura pectica, provocando di

conseguenza il rammollimento dei tessuti.Tale processo di degradazione risulta

comunque più o meno veloce a seconda delle caratteristiche della cv.; nelle cosidette

"long shelf life " esso è assai lento per effetto della ridotta o pressoché nulla attività

dell'enzima poligatturonasi.

Ogni pianta produce mediamente dai dieci ai quindici mila semi.

Nei confronti del clima

L'origine tropicale del pomodoro determina la sua predilezione per climi

temperato-caldi e la sua elevata sensibilità nei confronti delle basse temperature. Le

temperature ottimali per la germinazione si collocano tra 20 e 26 °C, quelle minime e

quelle massime sono nell'ordine 12 e 35 °C circa; si conoscono comunque anche cv.

in grado di germinare a temperature molto basse (tra 8,5 e 12 °C ) e molto elevate

( tra 35 e 37 °C )

L'accrescimento delle radici trova condizioni ottimali entro valori della

temperatura del terreno che, in rapporto alle cv. risultano compresi tra 15-19 °C e 25-

29 °C; al di sotto o al di sopra di tali valori si ha una riduzione della superficie

assorbente. In genere l'assorbimento radicale aumenta passando da 5 a 20-25 °C,

mentre decresce più o meno rapidamente quando si superano questi ultimi valori; in

ogni caso temperature del substrato inferiori a 12-13 °C assicurano un rifornimento

idrico e minerale modesto, ciò che limita significativamente l'accrescimento della

parte aerea e ha riflessi negativi sulla fioritura e la fruttificazione.

La temperatura minima letale dell'aria è 0-2 °, mentre la minima biologica è di

8-10 °C. I valori termici ottimali per l'accrescimento in genere si aggirano intorno a

22-26 °C durante il giorno e 13-16 °C di notte; essi tuttavia, oltre che in rapporto alle

cv., variano considerevolmente per effetto delle condizioni di disponibilità di luce:

risultano più idonei, in presenza di un modesto irraggiamento, valori della

temperatura notturna e diurna di 12-15 °C e 16-18 °C, in condizioni di elevata

radianza valori di 16-18 °C e di 22-25 °C nell'ordine. Livelli termici prossimi o di

poco inferiori a 10 °C nelle fasi che seguono il dispiegamento dei cotiledoni, per una

durata di 2 settimane circa, rispetto a quelli contrassegnati da valori intorno a 20 °C,

inducono una anticipazione della differenziazione dei primi grappoli fiorali ed una

inserzione degli stessi più vicini al colletto; essi tuttavia rallentano l'accrescimento

della pianta e lo sviluppo delle infiorescenze. L'allegagione dei frutti necessita di

temperature minime intorno a 10-13 °C; valori inferiori non consentono infatti la

formazione dei granuli pollinici, la germinazione del polline, l'accrescimento del

tubetto pollinico e la fecondazione degli ovuli. La temperatura minima per la fioritura

è 21 °C, mentre quella di maturazione delle bacche è 23°C.Temperature sopra i 32°C

causano scarsa allegagione, decolorazioni ed ustioni alle bacche.

Composizione chimica delle bacche

Nel frutto del pomodoro la parte commestibile è superiore al 96%; solo buccia,

semi e la parte fibroso-legnosa non sono assimilabili. In 100 grammi di prodotto

fresco abbiamo: 95% acqua, 3% di zuccheri semplici (glucosio e fruttosio); 0.2% di

grassi; 1% di proteine e 1.8% di fibre.

Grassi e proteine sono concentrate soprattutto nel seme. Il sapore così unico ed

apprezzato del pomodoro è dovuto al particolare rapporto tra il contenuto in zuccheri

e gli acidi organici. L’apporto energetico è valutabile in 20 Kcal circa per 100 g di

prodotto fresco.

Il pomodoro riveste un ruolo importante nell’alimentazione umana, non tanto

come apporto nutrizionale, quanto come fattore di equilibrio e diversificazione nel

contesto evolutivo delle abitudini alimentari. Rappresenta una fonte interessante di

vitamine (nonostante siano presenti in misura contenuta) e sali minerali, soprattutto

per classi di popolazione di età particolare (giovani e anziani).

Occorre ricordare anche la presenza di -carotene e del licopene. Il primoβ

funge da provitamina A, la cui forma aldeidica è importante ai fini della funzione

visiva, il secondo è un potente antiossidante che previene la formazione di tumori

soprattutto quello del pancreas e della prostata.

Nel frutto e nella pianta c’è però anche un alcaloide (tomatina) che pare avere

effetti antiallergici, antinfiammatori, cardiotonici e il cui livello di assunzione non ha

mai determinato sintomi di tossicità.

. Sali minerali e oligominerali

Nella componente acquosa del pomodoro sono disciolti decine di sali minerali

e di oligoelementi. Tra i primi predomina il potassio (297 mg ogni 100 g), che aiuta

l’organismo a ritrovare l’equilibrio idrico e quindi combatte la ritenzione dei liquidi e

l’ipertensione. Ma sono ben rappresentati anche il calcio (9 mg), fondamentale per la

salute di ossa e denti, e il fosforo (25 mg), che aiuta a sentirsi tonici e in forma,

perché é una componente essenziale di molti processi enzimatici e riveste un ruolo

fondamentale nella contrazione muscolare.

Tra gli oligoelementi i più presenti sono ferro (in 100 grammi di pomodoro se

ne trovano 0,3 mg), imprescindibile nella lotta all’anemia, lo zinco (0,11 mg) e il

selenio (2,3 mcg) che favoriscono la riparazione delle cellule e, per questo, aiutano a

combattere i segni dell’invecchiamento cutaneo. Il pomodoro rappresenta un vero e

proprio elisir di salute anche per la presenza di fibre e di acidi organici. Le fibre (2%)

sono soprattutto cellulosa ed emicellulosa, e sono concentrare nella buccia e nei

semini.

Acidi Organici

Nella polpa si trovano gli acidi organici, soprattutto acido citrico e acido

malico, che ne determinano il suo sapore caratteristico. Ma facilitano anche la

digestione, aumentano la salivazione, stimolano l'appetito e rigenerano i tessuti.

Inoltre, combinandosi con i minerali, determinano le proprietà alcalinizzanti del

pomodoro. Infatti, a dispetto del suo sapore acido, quest’ortaggio ha un buon

equilibrio acido-basico, e per questo favorisce l’alcalinizzazione dell’organismo.Ma

non solo: grazie al suo sapore acidulo, il pomodoro stimola le secrezioni

dell’apparato digerente e prepara la buona assimilazione di quel che si è mangiato.

Vitamine

A completare il profilo del pomodoro mancano solo le vitamine. Anche su

questo fronte il pomodoro ha molti atout. Il primo: apporta tutte le vitamine

idrosolubili. Il secondo: è un’ottima fonte di vitamina C (25 mg). Basta un bel

pomodoro per coprire il 40% degli 80 mg che un adulto dovrebbe assumere ogni

giorno di questa vitamina, che facilita l'assorbimento del ferro e contribuisce alla

produzione dell'emoglobina e dei globuli rossi nel midollo osseo. Terzo plus: la

presenza di vitamina A sotto forma di –carotene, uno dei componenti che apportanoβ

al pomodoro il suo bel colore (610 mcg ogni 100 g). Basta un pomodoro da 100 g per

coprire il 15% della quantità di –carotene che andrebbe assunta ogni giorno. Infine,β

non bisogna dimenticare le vitamine del gruppo B che sono, in quantità diverse, tutte

presenti nel pomodoro e che sono in grado di favorire il ricambio e l’ossigenazione

delle cellule.

Tabella 1. Valori indicativi su 100 grammi di prodotto fresco edibile, dei principali componenti del pomodoro

maturo.Composizione

Parte edibile % 96 Glucidi:

Acqua g. 94 - disponibili g. 3,5

Proteine g. 1 - amido g. 0

Lipidi g. 0,2 - solubili g. 3,5

Acidi organici - Glucosio g. 1,24

Acido Citrico mg 0.44 - Fruttosio g. 1,54

Acido Malico mg 37.00 - fibra g. 2

Acido ossalacetico mg 24.00 Amminoacidi

Acido Acetico mg 8.00 Acido lutammico 337.00

Acido Lattico mg 6.00 Acido Aspartico 121.00

Leucina mg 30.00Energia: Kcal 19 Lisina mg 29.00Vitamine Kj 79 Serina mg 28.00

Alanina mg 26.00

Tiamina - vit.B1 mg 0,02 Elementi minerali

Riboflavina vit.B2 mg 0,03 Sodio mg 6

VitaminaB5 mg 0,31 Potassio mg 297

Vitamina B6 mg 0,10 Ferro mg 0,3

Vitamina A mg 0,82 Calcio mg 9

Vitamina A(Retin.eq.) mg 620Magnesio mg

20

Niacina ( - vit.PP) mg 0,8 Fosforo mg 25

Vitamina C mg 25 Nitrati mg 5Licopene mg 16

Fonte: Istituto Nazionale della Nutrizione “Tabelle di composizione degli

alimenti

Le tipologie di pomodoro presenti in Italia

Gli ibridi commerciali ottenuti attraverso il miglioramento genetico degli

ultimi quarant’anni attualmente coprono il 90% del mercato ma in Italia, come del

resto in tutti quei Paesi dove viene coltivato il pomodoro, con il tempo c’è stata anche

una capillare opera di selezione, soprattutto per quanto riguarda il pomodoro da

consumo fresco, che ha comportato una grande variabilità di cultivar locali.

Alcune tipologie locali sono però diffuse anche su tutto il territorio nazionale

perché molto apprezzate. Queste cultivar sono piante a sviluppo indeterminato, con

forme (tondo, costoluto, ecc..), pezzature (da 20 fino a 200 g) e pigmentazioni (verde,

arancione e rosse) più diverse che spesso non possiedono alcuna forma di resistenza

alle malattie, tanto da necessitare l’innesto su cultivar resistenti. Purtroppo una

frammentazione variegale va a scapito dello sviluppo commerciale e della

concentrazione dell’offerta, arrivando a penalizzare produzioni di successo.

Il pomodoro da consumo fresco viene prodotto prevalentemente in serra, per

cui la disponibilità si protrae per tutto l’anno, oppure in pieno campo ma solo

limitatamente ad alcune aree di produzione del Centro (Toscana, Lazio, Abruzzo e

Marche) e del Sud.

Insalatari

I pomodori definiti “insalatari”sono quelli che raggruppano il maggior numero

di tipologie.

Prima della diffusione del pomodoro rosso a grappolo, i pomodori “insalatari”

occupavano il posto prevalente nel panorama commerciale italiano. Per il loro

declino è risultata determinante: la scarsa consistenza dei frutti che ne condizionava il

trasporto e raccolta (a frutto singolo) che implicava un notevole impegno di

manodopera. Il verde nella zona del colletto e la colorazione rosata più o meno

intensa della restante parte del frutto è stato l’elemento che veniva più apprezzato dai

consumatori, ma anche uno dei suoi punti deboli: troppa la presenza dell’alcaloide

tomatina nella parte verde del frutto.

I pomodori “insalatari” vengono distinti in tre tipologie prevalenti in funzione

della pezzatura dei frutti: medio grossi, medio piccoli e ovali.

Medio grandi

I frutti hanno un peso medio di 160-250 g, sono di forma tonda schiacciata con

superficie liscia o semi costoluta; internamente si presentano pluriloculari. La

colorazione della bacca è verde scura. Nell’ambito del grappolo esiste una forte

competizione fra i frutti per cui è in genere necessario un intervento di cimatura del

grappolo fiorale, con la riduzione del numero di fiori a 4-6, se si vuole evitare

l’eccessiva diminuzione della pezzatura. L’eliminazione di un certo numero di fiori

consente: pezzatura più uniforme dei frutti, maturazione contemporanea dei frutti

presenti nel grappolo, conseguente riduzione dei costi di manodopera in fase di

lavorazione. I frutti vengono raccolti allo stadio invaiatura.

Medio piccoli

Il peso medio dei frutti è di 130-180 g; la forma è tonda e l’epidermide liscia

colorata di verde chiaro, talora leggermente più accentuata nella zona del colletto;

internamente presentano 3-4 loculi di dimensioni relativamente ridotte che

contengono i semi. La pianta si presenta in genere vigorosa ed equilibrata, con un

numero di frutti per grappolo geneticamente uniforme (5-6) per cui non sono richiesti

interventi di cimatura.

Molti ibridi soprattutto fra la pezzatura medio piccola sono detti “a duplice

attitudine:” possono essere raccolti allo stadio di invaiatura oppure a completa

maturazione.

Ovali

Gli “insalatari” di forma ovale hanno una pigmentazione intensa con una spalla

verde. Attualmente la commercializzazione di questi frutti risulta ancora circoscritta a

nicchie di mercato. I pochi ibridi presenti in commercio (Colonna e DRK 2063) sono

caratterizzati da piante vigorose e frutti raggruppati in grappoli di 6-8.

Tipologia allungata

Il pomodoro certamente più famoso appartenente a questa tipologia è il

pomodoro San Marzano. L’origine del San Marzano trova discordi molti genetisti,

alcuni dei quali l’attribuiscono ad un incrocio spontaneo fra popolazioni locali

presenti nel territorio di Pagani e Nocera e in quello di Angri e Scafati, mentre altri la

riducono a popolazioni locali di pomodori dell’agro nocerino-sarnese e del nolano-

acerrano.

Al San Marzano va riconosciuto il merito di aver fatto conoscere il pomodoro

italiano in tutto il mondo, soprattutto come prodotto trasformato in pelati, di cui è

diventato sinonimo. La pianta del San Marzano si presenta:

particolarmente vigorosa e indeterminata, per cui richiede numerosi interventi▪

discacchiatura

fusto eretto e grosso che tuttavia necessita di tutori, poco ramificato alla base.▪

ottima copertura fogliare, che consente una maggiore superficie fotosintetizzante in▪

grado di determinare una più intensa produzione ed un maggior accumulo di solidi

(acidi e zuccheri) nei frutti.

I frutti del San Marzano per il consumo fresco hanno un peso medio che varia

da 100 a 200 g; sono riuniti in grappoli di 6-10, hanno la tipica forma allungata (da

10 a 15 cm), cilindro parallelepipeda con lati di 2-4 cm. Mentre internamente si

presentano biloculari con carpelli molto allungati, esternamente sono caratterizzati da

due leggere depressioni longitudinali che solcano l’epicarpo liscio e da un apice

rettangolare ed arrotondato.

Le principali differenze che contraddistinguono le diverse popolazioni di San

Marzano sono rappresentate: dalla presenza più o meno marcata della spalla verde,

del marciume apicale, della conformazione interna del frutto che può essere ricco di

polpa oppure scatolato e vuoto con diverse condizioni intermedie. La raccolta del San

Marzano, coltivato prevalentemente in pieno campo, è scalare ed interressa, per il

mercato fresco, i frutti quando sono ancora allo stadio di invaiatura, che inizia con

una colorazione arancione nella zona apicale del frutto per cui, a prescindere dalla

sua forma, la tipologia risulta ascrivibile agli insalatari. La drastica riduzione delle

coltivazioni va imputata a problemi: fitosanitari (totale assenza di resistenze), ed

economici (scarsa produzione e notevole impegno di manodopera).

La ricerca genetica si è data molto da fare per costituire degli ibridi con frutti

simili a quelli del San Marzano in grado di soddisfare le esigenze del consumatore. I

più noti sono: Oskar (peso medio frutti 130-150 g), Sanoras e Greco (peso medio di

100-120 g) che possono essere raccolti sia allo stadio rosso maturo che invaiato. Nel

vasto panorama degli ibridi ricordiamo anche Italdor che è tipico delle coltivazioni in

serra, con frutti di 140-160 g.

Tipologie ovali per raccolta a grappolo rosso

Dopo una iniziale generalizzata diffusione la tipologia di frutti ovali, raccolti a

grappolo quando sono completamente maturi, caratterizzate da piante indeterminate,

risulta attualmente circoscritta prevalentemente alla Sardegna e marginalmente alla

Campania ed alla Puglia. I frutti, in gran parte biloculari e consistenti, hanno la

caratteristica forma ovale del pomodoro da industria coltivato in pieno campo;

singolarmente pesano da 100 a 130 g e quando sono immaturi presentano una

pigmentazione verde uniforme.

Gli ibridi maggiormente commercializzati vengono coltivati in serra; offrono

una produzione generalmente abbondante, ma le caratteristiche organolettiche non

sono sempre eccezionali. Manifestano inoltre grande sensibilità nei confronti di

alcune fisiopatie, in particolare marciume apicale, mentre ottima risulta la resistenza

alle principali patologie: Verticillum, Fusarium, nematodi, Cladosporium e TMV.

POMODORINO DI CORBARA

Tra i numerosi ecotipi locali, il pomodoro di Corbara o Corbarino, fresco o

trasformato, è quello che più si contraddistingue per caratteristiche organolettiche e

qualitative tipiche. Trattasi di un pomodoro caratterizzato da piante ad accrescimento

indeterminato e da bacche piccole di forma prevalentemente “allungata a pera”, dallo

spiccato sapore agro dolce.

Alla tipologia Corbarino sono assimilati diversi biotipi, la cui selezione è stata

curata nel corso degli anni, dagli stessi agricoltori. Essi, con molta probabilità,

derivano da vecchie varietà da conserva, coltivate in zona. L’area di origine del

Corbarino è quella delle pendici dei monti Lattari, sia sul versante costiero (Costiera

amalfitana, Penisola sorrentina) sia sul versante interno (confine sud della valle del

Sarno), dove si trova il comune di Corbara e sulle cui colline è stato sempre

tradizionalmente coltivato.

Fino a poco tempo fa, il Corbarino era coltivato quasi esclusivamente in zone

collinari, senza alcun sussidio irriguo; le produzioni erano destinate prevalentemente

ai mercati locali per il consumo fresco o per la produzione artigianale di conserve o

come pomodori da serbo, conservati a grappolo per il consumo invernale. L’aumento

della domanda, anche al di fuori dell’ambito locale o regionale, e un notevole

interesse da parte di trasformatori locali, hanno determinato uno sviluppo della

coltivazione anche in aree di pianura, dove si ottengono produzioni più elevate, anche

se con caratteristiche qualitative inferiori.

Tipologia “ciliegino”

Questi pomodori sono comparsi sul mercato, in tempi relativamente recenti,

sono adatti alla coltivazione in serra, caratterizzati da pianta indeterminata e da frutti

riuniti in grappoli, si presentano perfettamente rotondi, con diametro da 15 a 25 mm e

peso medio da 10 a 30 g. I grappoli possono essere singoli oppure biforcati; nel primo

caso il numero dei frutti viene ridotto generalmente a 10-25 e si presentano con

un’elegante disposizione a “spina di pesce”; nel secondo caso il grappolo può essere

diviso, oppure mantenuto tal quale, presentando comunque un aumento di

produttività. I frutti, di colore rosso intenso, vengono raccolti a completa maturazione

e così commercializzati.

Gli ibridi di questa tipologia di pomodoro hanno avuto, dopo un periodo

iniziale di incertezza, riconducibile all’aspetto innovativo della coltura, alla

diffidenza nei confronti del “nuovo” da parte dei produttori e dei consumatori, un

enorme successo.

Un successo che dipende:

dalla gradevolezza accertata presso il consumatore per le notevoli▪

caratteristiche organolettiche che li contraddistinguono;

dalla ridotta fluttuazione del prezzo del prodotto che è in grado di consentire▪

una sicurezza economica del produttore;

dalla possibilità di coltivarli ovunque durante tutto l’anno per la facilità con▪

cui gli ibridi maggiormente commercializzati si adattano a condizioni pedo-

climatiche differenti ed estreme;

dalla continuità della loro presenza sul mercato che gratifica i commercianti.▪

Il successo della tipologia ha motivato una intensa attività di miglioramento genetico:

piante contenute, che consentono maggiori investimenti (aumento del numero delle

piante per unità di superficie); foglie con lamina più corta, che creano condizioni di

migliore arieggiamento delle piante e pertanto prevengono l’insorgere di malattie

fungine; corredati di resistenze genetiche, che ne rendono possibile la coltivazione in

areali in cui altrimenti sarebbe impossibile.

Alcuni esempi di pomodori ciliegino resistenti alle malattie: il Conchita

resistente a Fusarium oxysporum f. sp. Radicis lycopersici, il Cherelino resistente a

TMV, il Corallino particolarmente resistente ai nematodi per cui ne è possibile la

coltivazione senza dover sensibilizzare il terreno con bromuro di metile. Inoltre il

Corallino viene particolarmente apprezzato nell’areale di Pachino, dove le

coltivazioni si sviluppano in particolari condizioni di stress (per l’elevata salinità),

che contribuiscono a far assumere all’ibrido caratteri organolettici insuperabili.

Nell’ambito della tipologia dei Ciliegini, è oggetto di particolare attenzione e

curiosità una tipologia di recente costituzione (Cherry ovali), che prevede frutti del

peso medio di 10-40 g e che presentano grande variabilità di forma: a uovo, ovale, ad

oliva oppure che ricorda in piccolo il San Marzano, ecc. Per il momento i Cherry

ovali rappresentano una nicchia di produzione da cui si approvvigionano i degustatori

di pomodoro più esigenti, alla ricerca di caratteri qualitativi particolarmente esaltanti

come ad esempio l’elevato contenuto in vitamina C, l’elevato grado zuccherino e un

aroma particolare.

Tutte queste particolarità fanno in modo che il costo di un seme di un

pomodoro Cherry ovale costa circa 10 volte di più di un normale ciliegino.

Tipologia tondo-liscia per la raccolta a grappolo

Questi ibridi, di origine israeliana, raccolti a grappolo e commercializzati

quando sono intensamente pigmentati di rosso, hanno fatto la loro comparsa sul

mercato italiano negli anni ’80.

Questa tipologia ha in parte soppiantato le cultivar che non possedevano

particolari caratteristiche di consistenza a maturazione per cui i frutti venivano

raccolti ad uno stadio di maturazione incompleta.

Il successo del pomodoro tondo liscio raccolto a grappolo è dipeso dalle

caratteristiche del primo ibrido commercializzato (Rita), che presentava una

consistenza dei frutti superiore a quella delle altre cultivar in commercio, sia per il

particolare spessore della buccia sia perché in esso era stato inserito, per la prima

volta, il carattere genetico della lunga conservazione (long shelf-life), che consente di

mantenere inalterate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del frutto in post

raccolta per 2-3 settimane.

Molti altri ibridi sono comparsi sul mercato: Inbal, Monika, Bravo, Mirò,

Rovente. Fra questi, Rovente rappresenta l’ibrido che attualmente presenta il più

esteso panorama di resistenze genetiche: TSWV, nematodi e Fusarium oxysporum f.sp.

radicis lycopersici. I frutti della tipologia di pomodoro rosso a grappolo devono

comunque possedere i seguenti requisiti: ottima consistenza, peso medio della bacca

da 80 a 160 g, resistenza allo stacco e maturazione contemporanea nell’ambito del

grappolo, disposizione dei frutti a spina di pesce, che devono anche presentare

pezzatura uniforme.

Aspetti nutrizionali e salutari

Il pomodoro contiene un numerose sostanze nutritive come il betacarotene (che

viene trasformato in vitamina A dal nostro corpo), un potente antiossidante che

combatte i radicali liberi, e quindi l’invecchiamento, rafforzando il sistema

immunitario, facendo produrre più linfociti utili nel combattere i tumori e le

infezioni; inoltre, è un elemento necessario per la crescita ossea, per la salute dei

denti e delle mucose e per la nostra pelle.

Il pomodoro è una buona riserva di vitamina C, che elimina l’acido urico ed è

quindi indicato nelle persone affette da reumatismi, artrite e patologie

cardiovascolari; sali minerali, in particolare il potassio, quindi è considerato un

ottimo diuretico; acido lattico, arabico e malico, che facilitano la digestione e sono

ottimi disintossicanti per il corpo. Infine, la presenza di altri gruppi di vitamine, quali

la B, la K, la E, lo rendono un perfetto prodotto per la salute e la bellezza.

Il pomodoro è un alimento che apporta al nostro organismo enormi benefici

senza alcun effetto collaterale. E’ un efficace antitumorale grazie ad una sostanza, il

licopene, che si trova nella sua buccia rossa e che è incredibilmente valido nella lotta

ai radicali liberi. È stato dimostrato, e la ricerca è stata pubblicata sul Journal of the

National Cancer Institute, che chi mangia pomodori ha una maggiore protezione

contro vari tipi di tumore (al polmone, allo stomaco, al colon e al retto, al pancreas,

alla prostata, al seno e all’utero).

Il pomodoro è un ottimo antiaggregante, grazie all’ azione preventiva

esercitata dalla sostanza gelatinosa che circonda i semi. In condizioni normali, Il

consumo di pomodoro impedirebbe l’ aggregazione delle piastrine, rendendo più

fluido il sangue ed imitando così la funzione dell’aspirina (vitamina C), senza effetti

collaterali. Le piastrine infatti si aggregano in occasione di ferite con fuoriuscita di

sangue per bloccare l’emorragia; in alcune persone, invece, le piastrine si aggregano

in casi in cui non è necessari.

Il succo, sorbito lentamente soprattutto al mattino, è moderatamente lassativo,

allevia i disturbi renali legati a calcolosi, è un eccellente ricostituente, aiuta a

combattere reumatismi e gotta, protegge e rigenera il tessuto epiteliale, previene

l’insorgenza di patologie cardiovascolari e neoplasie. Costituito in media per il 94%

di acqua, il pomodoro è ricco di vitamine (A, C, B1, B2, PP); sali minerali (potassio e

sodio), oligoelementi (ferro, calcio, fosforo) e fibre; il licopene, carotenoide che ne

determina la colorazione rossa ed il cui assorbimento è facilitato dalla cottura,

possiede effetti antitumorali accertati.

Le erbe aromatiche, l’aglio e la cipolla ne rafforzano le qualità protettrici;

l’olio extravergine di oliva e il vino rosso ne potenziano l’attività anti-ossidante.

Essiccato, si conserva soprattutto sottolio assumendo un sapore molto particolare e

divenendo, in assoluto, l’alimento più ricco di provitamina A.

Gustato come aperitivo aumenta la salivazione, stimola l'appetito, facilita la

digestione attivando la mobilità gastrica. Crudo è il protagonista di stuzzicanti

antipasti e fantasiose insalate: contorno ideale per formaggi e uova, accompagna

egregiamente anche carni e pesci, soprattutto arrosto o grigliati. Squisito in graticola

o alla brace, il pomodoro rappresenta, in tutte le stagioni, un ingrediente essenziale in

cucina, soprattutto nell'area mediterranea e, in particolar modo, in quella partenopea.

Autentico jolly per l’arte culinaria vegetariana e creativa, è indispensabile per

preparare invitanti zuppe, minestre, minestroni, innumerevoli salse, sughi,

concentrati, conserve abbinabili a diversi tipi di pasta, riso, cereali, legumi e a

secondi vari. Alcune ricette a base di pomodoro, vanto della tradizione gastronomica

italiana, costituiscono eccellenti piatti unici: la deliziosa panzanella, la croccante

bruschetta, i ricchi pomodori ripieni (con riso, carne o tonno), la squisita caprese, la

mitica pizza.

In cosmesi, la polpa viene impiegata come componente di maschere tonificanti,

rassodanti e nutrienti per la pelle. Il Museo del Pomodoro, presso la Corte di Giarola,

vasto complesso curtense che si erge nella campagna a ridosso dell'alveo del fiume

Taro in provincia di Parma, è un riconoscente omaggio tributato al prezioso ”oro

rosso”, valido paladino della salute.

Le colture protette

Nel sistema agroindustriale italiano le colture protette rivestono una notevole

importanza economica sia per la loro ragguardevole estensione, oltre 40.000 ha

secondo fonti ISTAT, sia per la produzione di prodotti freschi a largo consumo e di

prodotti floricoli da esportazione.

In questi ultimi anni, ed in misura sempre più crescente, essa é oggetto di un

complesso processo evolutivo che, attraverso l’ammodernamento tecnologico dei

fattori di natura produttiva, strutturale e organizzativa, tende a privilegiare la qualità

della produzione e la commercializzazione di prodotti garantiti.

Infatti questo nuovo modello produttivo, fortemente competitivo con alcuni

paesi del nord Europa tradizionalmente più avanzati nel settore, se da un lato trova

nelle aree mediterranee favorevoli condizioni climatiche dall'altro deve risolvere

problemi di ordine energetico, ambientale ed economico.

L'ENEA, nell'ambito delle sue attività di sviluppo e promozione di tecnologie

avanzate in agricoltura, é da tempo impegnato nel settore delle colture protette con

programmi di ricerca ed applicazione fortemente innovativi che riguardano

principalmente l'aspetto della climatizzazione, dell'impiego degli agrochimici, del

monitoraggio e del controllo dei parametri produttivi. In questo lavoro viene

schematicamente illustrata l'attività che si sta svolgendo al fine di stimolare

collaborazioni scientifiche con le istituzioni pubbliche e aziende di settore.

Fra le colture protette importanza commerciale di grande rilievo spicca la

produzione del pomodoro"ciliegino" una tipologia di prodotto caratterizzato dalle

ridotte dimensioni delle bacche che oggi è offerta da numerose varietà quali panarea,

rubino top, tyty, naomi, camelia, shiren. Al fine di assecondare l'esigenza dei mercati

che richiedono il prodotto per tutto l'arco dell'anno il "ciliegino" viene coltivato sotto

serra. La coltura ha subito una forte espansione territoriale nella Sicilia sud-orientale

a partire dagli anni '80 dello scorso secolo e fino ai giorni nostri. Oggi si stima che

circa il 25-30% della superficie serricola situata nella così detta "fascia trasformata",

che si estende tra la città di Gela e quella di Pachino, sia destinata alla coltura stessa.

Le serre presenti nella zona del "Vittoriese" presentano infatti caratteristiche

costruttive molto diverse tra le varie aziende visitate anche se tutte, sotto il profilo

della climatizzazione, possono essere classificate come serre fredde. La tipologia

costruttiva più rappresentativa è quella della serra fredda costruita con pali in

cemento precompresso e collegamenti in legno avente una struttura portante

longitudinale che rappresenta l'80% circa delle strutture serricole. Questa tipologia

prevede una struttura portante longitudinale, che consta di palificazioni collegate

longitudinalmente e trasversalmente da tavole dette arcarecci che costituiscono

l'ossatura principale .

La distanza tra i pilastri di cemento precompresso è di 2 metri in senso

longitudinale e di 2,75-3,00 metri in senso trasversale, l'altezza alla gronda varia dai

2,00 ai 2,20 metri mentre l'altezza al colmo tra i 2,50-2,70 metri nelle strutture così

dette a "capannina" dove la distanza tra la gronda e il colmo è di 2 metri. Nelle serre

così dette a "capannoni" la distanza tra la gronda e il colmo è i doppio cioè 4 metri,

l'altezza alla gronda è di 2,20-2,60 metri e quella al colmo di 3,20-3,60 metri.

La superficie unitaria di queste serre si aggira sui 1000-2000 mq.

L'altra tipologia costruttiva si è andata diffondendosi negli ultimi 5-10 anni e

oggi rappresenta il 20 % circa della superficie serricola vittoriese e limitrofa .Questa

nuova tipologia è caratterizzata dalla struttura portante trasversale costituita da

pilastri e capriate in acciaio galvanizzate con bagni in zinco metallico e collegati con

bulloni e viti anch'esse galvanizzate. Sia i pilastri che le capriate sono costituiti da

profilati tubolari rotondi sagomati a freddo, posti alla distanza longitudinale di 2,50-

3,00 metri circa. Sono delle serre multiple, cioè a più navate, con una superficie

unitaria variabile da 2000 mq a 5000-10000 mq .

L'altezza alla gronda è di 3,00-3,50 metri, quella al colmo di 4,00-4,50 metri e

la navata presenta una larghezza di 8 metri.I materiali di copertura utilizzati sono dei

film flessibili prodotti con vari materiali plastici quali il polietilene (PE)e

l'etilenvinilacetato (EVA) tutti utilizzabili nelle diverse tipologie costruttive ed aventi

quasi sempre uno spessore di 0,15 mm.Il più delle volte questi film plastici sono

antigoccia (anti-fog).

Ultimamente cominciano ad impiegarsi film fotoselettivi di color rosa-violetto

in grado di assorbire le radiazioni ultraviolette evitando la loro trasmittanza e creando

all'interno della serra una situazione di mancata visibilità e quindi disorientamento

per l'insetto vettore responsabile della trasmissione del virus dell'accatocciamento

fogliare giallo del pomodoro (TYLCV) quale è la Bemisia tabaci .

La tecnica di messa in opera del film sulle strutture si è evoluta negli ultimi

anni passando dal metodo di fissare il film plastico alle strutture in legno con dei

listelli in faesite, ancora oggi utilizzato nelle serre dette a "capannina", a quello messo

in atto oggi nelle serre a "capannoni" o meglio ancora in quelle moderne con

inteliatura metallica dove il film viene applicato facilmente tramite profili a pressione

detti comunemente "rulli" che vengono pressati a baionetta.

L’acqua

Con il progresso dell’umanità il fabbisogno di acqua è andato aumentando.

L’acqua è una risorsa fondamentale per lo sviluppo degli insediamenti civili, di quelli

industriali e di quelli agricoli. E’ noto che nelle aree a carenza idrica si ha la tendenza

a privilegiare, nell’assegnazione dell’acqua, i settori ad alta priorità sociale, come

quello civile, o economico, come il turismo, a scapito ovviamente del settore

agricolo. Oggi in seguito alla crescita della popolazione mondiale,

all’industrializzazione di molti Paesi e alla necessità di una agricoltura intensiva che

fosse in grado di sfamare un maggior numero di persone con una disponibilità minore

di territorio, si è reso necessario un più oculato utilizzo della risorsa acqua.

L’uso che si è fatto dell’acqua soprattutto nel secolo scorso, ha favorito la

scarsità, lo spreco, l’inquinamento e la salinizzazione di questa risorsa. Inoltre,

sembra ormai accertato che, i cambiamenti climatici dovuti all’effetto serra abbiano

incrementato la distribuzione disomogenea delle precipitazioni caratterizzata da brevi

periodi di forte intensità, anche in zone geografiche precedentemente non interessate

da questo fenomeno.

In materia di gestione delle risorse idriche, l’Unione Europea ha recentemente

dato il via allo sviluppo di una politica ispirata al principio del “cost recovery”

(Commissione Europea 2000). Secondo questo principio, ogni utilizzatore dovrà

sostenere i costi legati alle risorse idriche consumate e comprensivi dei costi

finanziari ed ambientali dei servizi idrici. In questo scenario, c’è da aspettarsi che in

molte zone si diffondano colture intensive molto remunerative (cash crops) e ad

elevata efficienza d’uso dell’acqua (WUE), come sono le colture di serra.

Nel comparto ortoflorovivaistico importante appare lo sviluppo delle tecniche

idroponiche o fuori suolo. In effetti, il risparmio idrico è uno dei maggiori vantaggi

delle colture idroponiche, insieme all’efficienza d’uso dei fertilizzanti permessa dai

sistemi con soluzione ricircolante (ciclo chiuso) ed al fatto di non dover sterilizzare il

terreno. Inoltre, l’idroponica consente di sfruttare anche un certo tipo di acque saline,

cosa non possibile per le colture a terra, perchè con le colture a terra si avrebbero, con

il passare del tempo, problemi di fertilità del terreno.

Nel settore orticolo il fenomeno della salinità viene risolto anche utilizzando

nuove varietà commerciali più tolleranti, ma attualmente per molte piante

ornamentali questa strategia non dà ancora risultati soddisfacenti. Gli imprenditori si

vedono dunque costretti a cambiare totalmente la soluzione nutritiva (mediamente

una volta ogni quindici giorni), quando, nonostante i continui aggiustamenti, la

conducibilità elettrica assume dei valori critici.

Il pomodoro è tra le specie orticole una di quelle che meglio tollera l’uso di

acque con alta conducibilità elettrica, infatti, se opportunamente adattato, può

resistere a una E.C. di 1500-2000 dell’acqua di d irrigazione possono essere