Self Empowerment Tolomelli

-

Upload

giuseppe-sarno -

Category

Documents

-

view

6.582 -

download

5

description

Transcript of Self Empowerment Tolomelli

Il processo di Self Il processo di Self EmpowermentEmpowerment

Dott. Alessandro TolomelliDott. Alessandro Tolomelli

Desideri e Desideri e BisogniBisogni

DefinizioniDefinizioni

BisognoBisogno: pulsione la cui : pulsione la cui soddisfazione tendenzialmente soddisfazione tendenzialmente ripristina uno stato precedente ripristina uno stato precedente

DesiderioDesiderio: pulsione la cui : pulsione la cui soddisfazione tendenzialmente soddisfazione tendenzialmente amplia il campo dell’esperienza amplia il campo dell’esperienza

Principali differenzePrincipali differenze

BisognoBisogno

Più orientato al Più orientato al passatopassato

Tende ad essere associato all’idea Tende ad essere associato all’idea di di frustrazionefrustrazione

Essere nel bisogno viene spesso Essere nel bisogno viene spesso giudicato giudicato spiacevolespiacevole

È È pressantepressante e e imprescindibileimprescindibile

È È realistico, specifico realistico, specifico ee concretoconcreto

È vissuto come È vissuto come subitosubito

DesiderioDesiderio

Più orientato al Più orientato al futurofuturo

Tende ad essere associato all’idea Tende ad essere associato all’idea di di soddisfazione soddisfazione

Essere desideranti può essere Essere desideranti può essere piacevolepiacevole e e valorizzantevalorizzante

È È flessibileflessibile e e posticipabileposticipabile

Può essere Può essere realistico realistico ee concretoconcreto, ma anche , ma anche astratto, astratto, generico, visionario, confusogenerico, visionario, confuso

È È scelto scelto ee responsabilizzato responsabilizzato

Alcuni esempiAlcuni esempi

Area della vita affettivaArea della vita affettiva

Bisogno di riavere un amore perdutoBisogno di riavere un amore perduto

Bisogno di amore per troppa solitudine Bisogno di amore per troppa solitudine

Bisogno tout court di un uomo/donna Bisogno tout court di un uomo/donna

Bisogno di amore perché il resto della Bisogno di amore perché il resto della vita è insoddisfacente vita è insoddisfacente

Area LavoroArea Lavoro

Ho bisogno di un posto di lavoro, Ho bisogno di un posto di lavoro, altrimenti non so come mantenermi altrimenti non so come mantenermi

Area VacanzeArea Vacanze

Bisogno di vacanze per recuperare Bisogno di vacanze per recuperare energia, per ritemprarsi, per uscire energia, per ritemprarsi, per uscire dalla routine soffocante, per “non dalla routine soffocante, per “non ammalarsi” ammalarsi”

Area della vita affettivaArea della vita affettiva

Desiderio di un nuovo tipo di amore, o di Desiderio di un nuovo tipo di amore, o di rendere più bello l’amore attualerendere più bello l’amore attuale

Desiderio di innamorarsi di una persona Desiderio di innamorarsi di una persona stupenda con cui essere e fare cose stupenda con cui essere e fare cose nuove nuove

Area LavoroArea Lavoro

Desiderio di un lavoro dove sentirsi Desiderio di un lavoro dove sentirsi realizzato, applicare ciò che si è realizzato, applicare ciò che si è imparato, continuare a crescereimparato, continuare a crescere

Area VacanzeArea Vacanze

Desiderio di vacanze per provare nuove Desiderio di vacanze per provare nuove sensazioni, per fare quella cosa di cui sensazioni, per fare quella cosa di cui c’è voglia da tanto tempo, per godersi c’è voglia da tanto tempo, per godersi il tempo libero, per farsi un bel il tempo libero, per farsi un bel viaggio, per godersi la corporeitàviaggio, per godersi la corporeità

Crucialità (1)Crucialità (1)

La stragrande maggioranza delle società moderne è “liberata” La stragrande maggioranza delle società moderne è “liberata” dalle crucialità dei bisogni primari di sopravvivenza e di dalle crucialità dei bisogni primari di sopravvivenza e di sicurezza. I bisogni dipendono dalla evoluzione nel tempo, sicurezza. I bisogni dipendono dalla evoluzione nel tempo, delle condizioni sociali, del progresso scientifico – tecnico e delle condizioni sociali, del progresso scientifico – tecnico e dell’economia. Emergono attualmente in base alla dell’economia. Emergono attualmente in base alla classificazione di Maslow bisogni sociali (bisogno di “sentirsi classificazione di Maslow bisogni sociali (bisogno di “sentirsi parte di”, bisogno di sentirsi amato e considerato, bisogno di parte di”, bisogno di sentirsi amato e considerato, bisogno di sentirsi realizzato).sentirsi realizzato).

Il bisogno si evidenzia soprattutto in quanto orientato al Il bisogno si evidenzia soprattutto in quanto orientato al confronto con il proprio passato. La parola bisogno tende ad confronto con il proprio passato. La parola bisogno tende ad evocare uno stato di sofferenza e la soddisfazione dello evocare uno stato di sofferenza e la soddisfazione dello stesso tende ad eliminare tale stato.stesso tende ad eliminare tale stato.

Bisogni e desideri non si differenziano tanto per il loro Bisogni e desideri non si differenziano tanto per il loro contenuto quanto per il significato che la persona attribuisce contenuto quanto per il significato che la persona attribuisce individualmente e soggettivamente ad un determinato individualmente e soggettivamente ad un determinato contenuto-oggetto. contenuto-oggetto.

Crucialità (2)Crucialità (2)

Il desiderio è piacevole , anche quando non soddisfatto.Il desiderio è piacevole , anche quando non soddisfatto. Avere tanti desideri è vitalizzante, essi sono come una Avere tanti desideri è vitalizzante, essi sono come una

ricchezza per la persona in grado di fornirle energia ricchezza per la persona in grado di fornirle energia mobilitante all’azione e il piacere di godersi la vita. mobilitante all’azione e il piacere di godersi la vita.

La persona si sente responsabile dei propri desideri sia di La persona si sente responsabile dei propri desideri sia di fronte a se stessa sia di fronte agli altri. Favoriscono il fronte a se stessa sia di fronte agli altri. Favoriscono il nascere di un senso di protagonismo e di padronanza nascere di un senso di protagonismo e di padronanza (mastering) sulla propria vita.(mastering) sulla propria vita.

Saper riconoscere i propri desideri aiuta a basare Saper riconoscere i propri desideri aiuta a basare maggiormente su di essi aspetti importanti della vita maggiormente su di essi aspetti importanti della vita quali le relazioni affettive e amicali, le appartenenze quali le relazioni affettive e amicali, le appartenenze politiche e lavorative, le attività di studio e di impegno politiche e lavorative, le attività di studio e di impegno sociale, l’interpretazione dell’essere diventati adulti, il sociale, l’interpretazione dell’essere diventati adulti, il rapporto con i figli e con le persone care, la gestione rapporto con i figli e con le persone care, la gestione del proprio tempo.del proprio tempo.

Sì,Sì, ma…..ma…..

Ma a cosa serve desiderare, se poi la realtà è un’altra e mi ci Ma a cosa serve desiderare, se poi la realtà è un’altra e mi ci trovo immerso senza vie di uscita? Parliamo di cose trovo immerso senza vie di uscita? Parliamo di cose concrete, non di fantasie. Io voglio sapere come uscire da concrete, non di fantasie. Io voglio sapere come uscire da questa situazionequesta situazione

Sì, è vero. Mi sento davvero libero pensando ai miei desideri Sì, è vero. Mi sento davvero libero pensando ai miei desideri ma anche molto agitato. Che cosa succederebbe se davvero ma anche molto agitato. Che cosa succederebbe se davvero realizzassi ciò che desidero dentro di me? Quali sacrifici mi realizzassi ciò che desidero dentro di me? Quali sacrifici mi comporterebbe e dove andrebbe a finire la mia vita? No, ho comporterebbe e dove andrebbe a finire la mia vita? No, ho bisogno di stabilità prima di tutto!bisogno di stabilità prima di tutto!

E’ arrivato il momento di cambiare tutto e questa è E’ arrivato il momento di cambiare tutto e questa è l’opportunità. Va dove ti porta il cuore. Non importa il prezzo l’opportunità. Va dove ti porta il cuore. Non importa il prezzo che dovrò pagare: io devo soddisfare i miei desideri se non che dovrò pagare: io devo soddisfare i miei desideri se non voglio vivere una vita fatta di frustrazione e sofferenza.voglio vivere una vita fatta di frustrazione e sofferenza.

Se non risolvo il mio passato, difficilmente potrò realizzare i Se non risolvo il mio passato, difficilmente potrò realizzare i miei desideri, meglio concentrare le proprie energie per miei desideri, meglio concentrare le proprie energie per acquisire una maggiore consapevolezza di se stessi. acquisire una maggiore consapevolezza di se stessi.

E se….E se….

E se ci fosse davvero una nuova possibilità, un nuovo modo E se ci fosse davvero una nuova possibilità, un nuovo modo di pensare e un metodo di affrontare la vita, senza di pensare e un metodo di affrontare la vita, senza cambiamenti radicali ma anche senza rimanere fissati in cambiamenti radicali ma anche senza rimanere fissati in questa situazione?questa situazione?

E’ evidente, come risulta dalle nostre ricerche ed applicazioni sul E’ evidente, come risulta dalle nostre ricerche ed applicazioni sul campo, che l’energia e la potenza massima sono frutto campo, che l’energia e la potenza massima sono frutto dell’incontro tra l’energia desiderante e l’energia bisognosa. dell’incontro tra l’energia desiderante e l’energia bisognosa. L’obiettivo non è volare nella fantasia e nel sogno, né L’obiettivo non è volare nella fantasia e nel sogno, né rimanere ancorati alla realtà “bisognosa”, ma sapere sfruttare rimanere ancorati alla realtà “bisognosa”, ma sapere sfruttare sia i propri desideri sia i propri bisogni per poter creare nuove sia i propri desideri sia i propri bisogni per poter creare nuove opportunità. Parleremo pertanto non di cambiamento radicale, opportunità. Parleremo pertanto non di cambiamento radicale, non di staticità, ma di:non di staticità, ma di:

APERTURA DI NUOVE POSSIBILITA’ APERTURA DI NUOVE POSSIBILITA’

CAMBIAMENTO PER AGGIUNTACAMBIAMENTO PER AGGIUNTA

Riassumendo in uno schema: Riassumendo in uno schema:

Attivazione dell’Io desiderante della persona

Emergere di un bisogno, problema, necessità, richiesta,

opportunità

Incontro tra Io desiderante e bisogno

Emergere e/o chiarirsi di un nuovo desiderio specifico

Imprenditore che desidera espandere la propria attività su nuovi mercati

L’opportunità di acquistare una concorrente del mercato sudamericano

Espandere la propria azienda nel mercato sudamericano

Desideri e Cultura Desideri e Cultura

Cultura personaleCultura personaleValorizzare i propri desideri dà alla persona nuove Valorizzare i propri desideri dà alla persona nuove

opportunità. Legittima la sua soggettività ad avere opportunità. Legittima la sua soggettività ad avere mete operative riconosciute socialmente, gli conferisce mete operative riconosciute socialmente, gli conferisce vitalità, lo aiuta a re-inventare la propria vita andando vitalità, lo aiuta a re-inventare la propria vita andando al di là della soddisfazione dei bisogni di base che lo al di là della soddisfazione dei bisogni di base che lo rendono simile a tutti gli altri. rendono simile a tutti gli altri.

Cultura formativa Cultura formativa Viene data maggiore importanza alla voglia di imparare, Viene data maggiore importanza alla voglia di imparare,

non solo al dovere o alla necessità di adeguamentonon solo al dovere o alla necessità di adeguamento Cultura organizzativaCultura organizzativaIl lavoro viene vissuto come piacevole, c’è la massima Il lavoro viene vissuto come piacevole, c’è la massima

immedesimazione nel ruolo e un forte impegno nel immedesimazione nel ruolo e un forte impegno nel contesto lavorativo, ma al contempo una presa di contesto lavorativo, ma al contempo una presa di distanza che consente la visione di ciò che sta distanza che consente la visione di ciò che sta avvenendoavvenendo

EsercitazioneEsercitazione

MATRICE DESIDERI-BISOGNIMATRICE DESIDERI-BISOGNIObiettivo: Mobilitazione dell’energia desiderante, della voglia di imparare, di innovareObiettivo: Mobilitazione dell’energia desiderante, della voglia di imparare, di innovare

Meccanismo operativo: Viene richiesto di compilare una matrice, riferita a se stesso, che Meccanismo operativo: Viene richiesto di compilare una matrice, riferita a se stesso, che distingue la colonna dei desideri e la colonna dei bisogni con particolare riferimento a:distingue la colonna dei desideri e la colonna dei bisogni con particolare riferimento a:

Vita lavorativaVita lavorativa Vita extra lavorativa Vita extra lavorativa Mio “carattere”Mio “carattere” Se formazione applicativa allora: nuovo ruolo, nuova skill specifica etcSe formazione applicativa allora: nuovo ruolo, nuova skill specifica etc

Programma della sessione: Speach su differenza tra bisogni e desideri – compilazione della Programma della sessione: Speach su differenza tra bisogni e desideri – compilazione della matrice – illustrazione più accurata sulla differenza tra desideri e bisogni – discussione matrice – illustrazione più accurata sulla differenza tra desideri e bisogni – discussione della matrice compilata da qualcuno (in plenaria, in piccoli gruppi o in coppie)della matrice compilata da qualcuno (in plenaria, in piccoli gruppi o in coppie)

Il concetto di Il concetto di responsabilitàresponsabilità

Definizione Definizione comunemente usatacomunemente usata

Responsabilità: possibilità di Responsabilità: possibilità di attribuire a un individuo l’azione attribuire a un individuo l’azione

che è stata compiuta, che è stata compiuta, identificandolo come colui che identificandolo come colui che

l’ha originata ed ascrivendo allo l’ha originata ed ascrivendo allo stesso la colpa o il merito.stesso la colpa o il merito.

Questo implica che…Questo implica che…

Responsabilità e libertà sono Responsabilità e libertà sono due concetti strettamente due concetti strettamente legati in quanto il primo non legati in quanto il primo non può prescindere dal secondopuò prescindere dal secondo

Tuttavia c’è anche un Tuttavia c’è anche un connotato positivo, connotato positivo, che si nota quando si che si nota quando si parla della parla della responsabilità che una responsabilità che una persona ha su persona ha su qualcuno o su qualcuno o su qualcosa, ovvero…qualcosa, ovvero…

……Ciò che intendiamo Ciò che intendiamo noi:noi:

Auto-Responsabilità Auto-Responsabilità (self-(self-responsibility)responsibility): Sentimento di : Sentimento di essere, almeno in parte, essere, almeno in parte, responsabile/protagonista responsabile/protagonista della situazione della propria della situazione della propria vita, in particolare area per vita, in particolare area per areaarea

Questo concetto è fortemente legato Questo concetto è fortemente legato a quelli di a quelli di locus of controllocus of control e di e di sceltascelta, in quanto una persona si , in quanto una persona si

sentirà più auto-responsabile sentirà più auto-responsabile quando sceglierà tra un insieme di quando sceglierà tra un insieme di alternative e valuterà questa scelta alternative e valuterà questa scelta come maggiormente dettata da una come maggiormente dettata da una decisione personale rispetto che da decisione personale rispetto che da

eventi esternieventi esterni

Inoltre non può definirsi come un Inoltre non può definirsi come un concetto semplice in quanto concetto semplice in quanto chiama in causa una serie di altre chiama in causa una serie di altre idee: idee:

1.1. Bisogno di essere consapevoli di Bisogno di essere consapevoli di emozioni e sentimenti significativiemozioni e sentimenti significativi

2.2. Capacità di non negare o Capacità di non negare o distorcere informazioni non distorcere informazioni non piacevolipiacevoli

3.3. Capacità di trovare significato Capacità di trovare significato nelle attività, anche in quelle poco nelle attività, anche in quelle poco gradite gradite

La struttura logica quindi è La struttura logica quindi è la seguente:la seguente:

STATO DI MULTI-POSSIBILITA’STATO DI MULTI-POSSIBILITA’Quindi…Quindi…

META-POSSIBILITA’ (o META-POSSIBILITA’ (o OPPORTUNITA’) DI SCELTAOPPORTUNITA’) DI SCELTA

Quindi…Quindi…

SENTIMENTO DI RESPONSABILITA’ E SENTIMENTO DI RESPONSABILITA’ E PROTAGONISMOPROTAGONISMO

Il senso di responsabilità è correlato Il senso di responsabilità è correlato con la prevedibilità degli eventi, con la prevedibilità degli eventi, correlata a sua volta col senso di correlata a sua volta col senso di

autoefficacia, ovvero quanto più mi autoefficacia, ovvero quanto più mi sento sicuro riguardo a un sento sicuro riguardo a un

determinato compito tanto meno determinato compito tanto meno avrò paura ad affrontarlo e quindi di avrò paura ad affrontarlo e quindi di

scegliere. scegliere.

CrucialitàCrucialità

Distinzione area per area della Distinzione area per area della propria vitapropria vita

C’è sempre un coinvolgimento C’è sempre un coinvolgimento personale (personale (vs risposta impersonalevs risposta impersonale) ) nella relazione tra chi domanda e nella relazione tra chi domanda e chi rispondechi risponde

E’ associata più ai desideri che ai E’ associata più ai desideri che ai bisogni bisogni

Contrari e DiversiContrari e Diversi

Dipendenza: le scelte che mi Dipendenza: le scelte che mi riguardano preferisco farle fare ad riguardano preferisco farle fare ad altrialtri

Non coinvolgimento personal-Non coinvolgimento personal-emotivo, che porta ad uno…emotivo, che porta ad uno…

……scarso senso di appartenenza scarso senso di appartenenza dell’oggetto in questione dell’oggetto in questione (foss’anche la persona stessa)(foss’anche la persona stessa)

Esempi:Esempi:

Sul lavoro: non proporsi per incarichi Sul lavoro: non proporsi per incarichi interessanti perché… interessanti perché…

a: non ci si sente all’altezza della a: non ci si sente all’altezza della situazione, quando invece lo si è o lo si situazione, quando invece lo si è o lo si potrebbe essere.potrebbe essere.

b: comunque anche se mi propongo non mi b: comunque anche se mi propongo non mi scelgonoscelgono

Nella vita extra lavorativa: lasciare che Nella vita extra lavorativa: lasciare che decidano sempre gli altri ed accontentarsi decidano sempre gli altri ed accontentarsi di ciò che viene sceltodi ciò che viene scelto

Sì ma..Sì ma..

D: Chi me lo fa fare di assumermi certe D: Chi me lo fa fare di assumermi certe responsabilità?responsabilità?

R: Nessuno certo, è lei che decide se la R: Nessuno certo, è lei che decide se la sua vita è gestita dagli altri oppure se è sua vita è gestita dagli altri oppure se è lei alla guida del timone. lei alla guida del timone.

D: Sì, belle parole, ma poi in pratica sono D: Sì, belle parole, ma poi in pratica sono comunque gli altri che decidonocomunque gli altri che decidono

R: Non dico che questo non succeda, ma R: Non dico che questo non succeda, ma è una questione di investire nelle cose è una questione di investire nelle cose su cui lei ha influenza. su cui lei ha influenza.

KillerKiller

PersonaliPersonali Poca autostima e Poca autostima e

autoefficaciaautoefficacia Mancanza di Mancanza di

interesseinteresse Sfiducia nella Sfiducia nella

propria propria influenzabilitàinfluenzabilità

CulturaliCulturali Responsabilità Responsabilità

vista come un vista come un aggravio inutile di aggravio inutile di impegni che non impegni che non fa guadagnare fa guadagnare abbastanza abbastanza rispetto allo rispetto allo sforzo fatto.sforzo fatto.

EsercitazioneEsercitazione

Pensate a delle cose che Pensate a delle cose che solitamente vengono decise da altri solitamente vengono decise da altri e non da voi (ad es. il film da vedere e non da voi (ad es. il film da vedere o il posto dove andare per quel che o il posto dove andare per quel che riguarda l’extra lavorativo) oppure riguarda l’extra lavorativo) oppure ad episodi in cui avreste voluto fare ad episodi in cui avreste voluto fare qualcosa ma vi siete fermati prima qualcosa ma vi siete fermati prima di provarci. di provarci.

Bene, nelle prossime 24 ore Bene, nelle prossime 24 ore siete legittimati a porvi siete legittimati a porvi nella vostra vita da nella vostra vita da protagonisti, iniziando con i protagonisti, iniziando con i punti che avete appena punti che avete appena descrittodescritto

BibliografiaBibliografia

Zamperini, A., 1998, Zamperini, A., 1998, Psicologia sociale Psicologia sociale della responsabilitàdella responsabilità, UTET libreria, Torino, UTET libreria, Torino

Bruscaglioni, M. 2004, Manuale Risfor per Bruscaglioni, M. 2004, Manuale Risfor per docenti empowerment (260-261)docenti empowerment (260-261)

Spurgeon, P. e Barwell, F. (2000). Personal Spurgeon, P. e Barwell, F. (2000). Personal responsibility, empowerment and medical responsibility, empowerment and medical utilization: a theoretical framework for utilization: a theoretical framework for considering counselling and offset costs. considering counselling and offset costs. European Journal of Psychoterapy, European Journal of Psychoterapy, Counselling and HealthCounselling and Health

SELF EFFICACYSELF EFFICACY

Self efficacy: definizioneSelf efficacy: definizione

“credenza circa le proprie “credenza circa le proprie capacità di eseguire un capacità di eseguire un compito o, più compito o, più specificatamente, di adottare specificatamente, di adottare con successo un determinato con successo un determinato comportamento” (Bandura, comportamento” (Bandura, 1977; p.79)”1977; p.79)”

Crucialità 1/2Crucialità 1/2

Basso senso di Basso senso di efficaciaefficacia

Sono intimidite da attività Sono intimidite da attività “difficili” e se ne “difficili” e se ne allontanano sentendosi allontanano sentendosi minacciate minacciate

Hanno basse aspirazioni e Hanno basse aspirazioni e scarso impegno nel scarso impegno nel raggiungere gli obiettivi raggiungere gli obiettivi sceltiscelti

Nelle difficoltà indugiano a Nelle difficoltà indugiano a considerare le proprie considerare le proprie carenze e gli ostacoli carenze e gli ostacoli

Alto senso di Alto senso di efficaciaefficacia

Affrontano compiti difficili Affrontano compiti difficili come sfide, sono motivate e come sfide, sono motivate e partecipi di ciò che fannopartecipi di ciò che fanno

Si pongono obiettivi Si pongono obiettivi ambiziosi e restano ambiziosi e restano impegnate nel loro impegnate nel loro raggiungimento raggiungimento

Nelle difficoltà intensificano il Nelle difficoltà intensificano il loro impegno appoggiandosi loro impegno appoggiandosi alle difficoltà positivamente alle difficoltà positivamente superate in passatosuperate in passato

Crucialità 2/2Crucialità 2/2

Basso senso di Basso senso di efficaciaefficacia

Sono lente nel recuperare Sono lente nel recuperare insuccessiinsuccessi

Attribuiscono le prestazioni Attribuiscono le prestazioni scadenti alla propria scadenti alla propria incapacità e dopo pochi incapacità e dopo pochi insuccessi perdono fiducia insuccessi perdono fiducia

Sono sopraffatte dalle Sono sopraffatte dalle situazioni minacciose situazioni minacciose

Sono facili preda dello Sono facili preda dello stress e della depressionestress e della depressione

Alto senso di efficaciaAlto senso di efficacia Recuperano velocemente la Recuperano velocemente la

propria auto-efficacia dopo gli propria auto-efficacia dopo gli insuccessiinsuccessi

Attribuiscono l’insuccesso Attribuiscono l’insuccesso all’impegno insufficiente o alla all’impegno insufficiente o alla mancanza di conoscenze e mancanza di conoscenze e abilità che possono essere abilità che possono essere acquisite acquisite

Affrontano situazioni Affrontano situazioni minacciose sicure di poter minacciose sicure di poter esercitare un controllo esercitare un controllo

Hanno maggiore successi Hanno maggiore successi personali che riducono lo personali che riducono lo stress e la vulnerabilitàstress e la vulnerabilità

Fonti della self efficacyFonti della self efficacy

Esperienze personali Esperienza fornita di gestione efficace dall'osservazione di modelli

SELF EFFICACY

Persuasione Stati emotivi e fisiologici

FontiFonti

Le esperienza personali: rappresentano Le esperienza personali: rappresentano la memoria di situazioni passate la memoria di situazioni passate affrontate con successo. affrontate con successo.

L’osservazione di modelli: vedere L’osservazione di modelli: vedere persone simili a noi che raggiungono i persone simili a noi che raggiungono i propri obiettivi attraverso l’azione propri obiettivi attraverso l’azione personale incrementa in noi la personale incrementa in noi la convizione di possedere quelle stesse convizione di possedere quelle stesse capacità.capacità.

FontiFonti

La persuasione: consolida la nostra La persuasione: consolida la nostra convinzione di essere in possesso di convinzione di essere in possesso di ciò che occorre per riuscire ciò che occorre per riuscire

Stati emotivi e fisiologici: le persone Stati emotivi e fisiologici: le persone che hanno un buon senso di che hanno un buon senso di autoefficacia considerano il proprio autoefficacia considerano il proprio stato di attivazione come qualcosa stato di attivazione come qualcosa che facilita l’azione dando energiache facilita l’azione dando energia

Ma che funzione ha Ma che funzione ha

la self efficacy?la self efficacy?

Processi attivati dalla Processi attivati dalla self efficacyself efficacy

PROCESSI COGNITIVI

PROCESSI DI SCELTA MOTIVAZIONI

PROCESSI AFFETTIVI

Bandura dice che le Bandura dice che le convinzioni di efficacia convinzioni di efficacia

regolanoregolano

il funzionamento di 4 processi il funzionamento di 4 processi principaliprincipali

Processi cognitiviProcessi cognitivi

Processi che permettono alla persona Processi che permettono alla persona di porsi degli obiettivi e di pianificare di porsi degli obiettivi e di pianificare

mentalmente le linee d’azione più mentalmente le linee d’azione più efficaci per raggiungerli (problem efficaci per raggiungerli (problem

solving)solving)

MotivazioniMotivazioni

Le motivazioni agiscono attraverso Le motivazioni agiscono attraverso l’influenza esercitata l’influenza esercitata

“sull’attribuzione causale”, sulle “sull’attribuzione causale”, sulle aspettative del risultato e sugli aspettative del risultato e sugli

“obiettivi rappresentati “obiettivi rappresentati cognitivamente”cognitivamente”

Processi di sceltaProcessi di scelta

Le persona sono anche il prodotto Le persona sono anche il prodotto dell’ambiente in cui vivono. Le dell’ambiente in cui vivono. Le convinzioni di efficacia possono convinzioni di efficacia possono

influenzare le attività che si influenzare le attività che si intraprendono ed i contesti ambientali in intraprendono ed i contesti ambientali in

cui si è scelto di accedere. Le persone cui si è scelto di accedere. Le persone evitano gli ambienti che considerano al di evitano gli ambienti che considerano al di

là delle proprie capacità e scelgono le là delle proprie capacità e scelgono le attività e gli ambienti che ritengono attività e gli ambienti che ritengono

stimolantistimolanti

Processi affettiviProcessi affettivi

Quanto più forte è il senso di Quanto più forte è il senso di efficacia, tanto più le persone sono efficacia, tanto più le persone sono vigorose nell’affrontare situazioni vigorose nell’affrontare situazioni problematiche stressanti e tanto problematiche stressanti e tanto maggiore è il loro successo nel maggiore è il loro successo nel

modificarle modificarle

Autostima e Self Autostima e Self efficacyefficacy

La self efficacy riguarda i giudizi La self efficacy riguarda i giudizi che un individuo dà delle proprie che un individuo dà delle proprie

capacità, l’autostima riguarda capacità, l’autostima riguarda giudizi legati al proprio valore giudizi legati al proprio valore

personale personale

Ambito lavorativoAmbito lavorativo

Diversi studi hanno dimostrato che la self Diversi studi hanno dimostrato che la self efficacy è correlata con: efficacy è correlata con:

Le performance in una varietà di contesti Le performance in una varietà di contesti lavorativilavorativi

Il miglioramento della propria performance Il miglioramento della propria performance L’acquisizione di nuove competenze in L’acquisizione di nuove competenze in

diverse situazioni di trainingdiverse situazioni di training L’elaborazione delle informazioni connesse L’elaborazione delle informazioni connesse

alla scelta del proprio percorso di carrieraalla scelta del proprio percorso di carriera

Ambito lavorativoAmbito lavorativo

In particolare la self efficacy favorisce In particolare la self efficacy favorisce lo sviluppo di abilità cognitive e di lo sviluppo di abilità cognitive e di capacità interpersonali che capacità interpersonali che contribuiscono con più forza allo contribuiscono con più forza allo sviluppo di carriera rispetto alle sviluppo di carriera rispetto alle competenze tecniche e permettono competenze tecniche e permettono di fare ad esempio il “salto” da ruoli di fare ad esempio il “salto” da ruoli prettamente tecnici a ruoli più prettamente tecnici a ruoli più gestionaligestionali

Costruzione di Nuove Costruzione di Nuove Pensabilità PositivePensabilità Positive

DefinizioneDefinizione

Costruzione di Nuove Pensabilità Costruzione di Nuove Pensabilità PositivePositive: Orientamento favorevole : Orientamento favorevole alla costruzione mentale di alla costruzione mentale di prefigurazioni, delle situazioni di prefigurazioni, delle situazioni di desideri e progetti desideranti desideri e progetti desideranti come già realizzati, nelle quali la come già realizzati, nelle quali la persona soggetto si trova persona soggetto si trova prevalentemente a proprio agio.prevalentemente a proprio agio.

EsempiEsempi

La costruzione della pensabilità La costruzione della pensabilità positiva di sé sposato/apositiva di sé sposato/a

La costruzione della pensabilità La costruzione della pensabilità positiva di sé madre o padrepositiva di sé madre o padre

La costruzione della pensabilità La costruzione della pensabilità positiva si sé in una posizione positiva si sé in una posizione lavorativa di maggiore lavorativa di maggiore responsabilitàresponsabilità

CrucialitàCrucialità

Fare un salto avanti nel tempoFare un salto avanti nel tempo Evitare di analizzare risorse, vincoli mancanze, Evitare di analizzare risorse, vincoli mancanze,

incapacità (fatta eccezione per ciò che è incapacità (fatta eccezione per ciò che è “oggettivamente e incontrovertibilmente impossibile” “oggettivamente e incontrovertibilmente impossibile” es. età, sesso )es. età, sesso )

Non dare importanza al come si arriva, ma prefigurarsi Non dare importanza al come si arriva, ma prefigurarsi il più dettagliatamente possibile il punto di arrivoil più dettagliatamente possibile il punto di arrivo

Proiettarsi il film della situazione realizzata con dovizia Proiettarsi il film della situazione realizzata con dovizia di particolari, sapendo esattamente cosa avviene, di particolari, sapendo esattamente cosa avviene, cosa fare, come ci si sente, come reagiscono gli altricosa fare, come ci si sente, come reagiscono gli altri

Cercare di vedersi positivamente, di piacersi come Cercare di vedersi positivamente, di piacersi come protagonisti del proprio film protagonisti del proprio film

Prendersi tutto il tempo necessario. Alcune scene Prendersi tutto il tempo necessario. Alcune scene potranno uscire quasi immediatamente, altre potranno uscire quasi immediatamente, altre richiederanno molto tempo e diversi tentativi richiederanno molto tempo e diversi tentativi

Sì, ma….Sì, ma….

E’ inutile. Bisogna saper stare con i piedi per E’ inutile. Bisogna saper stare con i piedi per terra, non mettersi strane idee in testa. Non terra, non mettersi strane idee in testa. Non siamo più bambini! siamo più bambini!

Prima di tutto, è necessaria una analisi della Prima di tutto, è necessaria una analisi della realtà e di fattibilità e poi ci si può pensarerealtà e di fattibilità e poi ci si può pensare

Meglio non pensare troppo in grande, c’è il Meglio non pensare troppo in grande, c’è il rischio di rimanere delusi. Pensiamo a rischio di rimanere delusi. Pensiamo a qualcosa che sia a portata di mano, qualcosa che sia a portata di mano, raggiungibile senza troppi sforziraggiungibile senza troppi sforzi

E se…E se…

E se riuscissi davvero ad avvicinarmi a ciò E se riuscissi davvero ad avvicinarmi a ciò che desidero? Se riuscissi a intravedere in che desidero? Se riuscissi a intravedere in me o attorno a me, qualche importante me o attorno a me, qualche importante novità, qualche nuova risorsa per realizzare novità, qualche nuova risorsa per realizzare ciò che desidero?ciò che desidero?

E se finalmente trovassi la forza di aggirare E se finalmente trovassi la forza di aggirare quegli ostacoli che fino ad ora mi hanno quegli ostacoli che fino ad ora mi hanno contrastato nei miei progetti?contrastato nei miei progetti?

La nostra esperienza sul campo dimostra che molto La nostra esperienza sul campo dimostra che molto spesso la persona non riesce ad immaginare la spesso la persona non riesce ad immaginare la situazione desiderata e/o non riesce a rappresentarsi in situazione desiderata e/o non riesce a rappresentarsi in maniera positiva nella situazione prefigurata. Si parla maniera positiva nella situazione prefigurata. Si parla di:di:

BLOCCOBLOCCOE’ più orientata verso la rinuncia o verso l’illusione che il E’ più orientata verso la rinuncia o verso l’illusione che il

problema vada affrontato e risolto una volta per tutte problema vada affrontato e risolto una volta per tutte piuttosto che aggirato e da qui l’incapacità di piuttosto che aggirato e da qui l’incapacità di desiderare. desiderare.

RESISTENZA ALLA POSSIBILITA’ DI CAMBIAMENTORESISTENZA ALLA POSSIBILITA’ DI CAMBIAMENTOMa spesso succede che la persona, vincendo le inevitabili Ma spesso succede che la persona, vincendo le inevitabili

resistenze, intravede nella sua “costruzione” aspetti resistenze, intravede nella sua “costruzione” aspetti nuovi sia all’interno di sè sia nell’ambiente in cui è nuovi sia all’interno di sè sia nell’ambiente in cui è inserita. La costruzione può essere propedeutica a inserita. La costruzione può essere propedeutica a definire dove e quali risorse cercare, ad identificare definire dove e quali risorse cercare, ad identificare quali ostacoli interni ed esterni superare e ad quali ostacoli interni ed esterni superare e ad identificare le prime sperimentazioni concrete e identificare le prime sperimentazioni concrete e simboliche da attuare.simboliche da attuare.

Costruzione Nuova Costruzione Nuova Pensabilità e CulturaPensabilità e Cultura Cultura formativaCultura formativa

La formazione ha il compito di aiutare le persone a pensare a La formazione ha il compito di aiutare le persone a pensare a se stesse e a piacersi nelle situazioni di apprendimento già se stesse e a piacersi nelle situazioni di apprendimento già realizzate e messe in atto. realizzate e messe in atto.

Cultura organizzativaCultura organizzativa

La vision organizzativa risulta essere un elemento trainante in La vision organizzativa risulta essere un elemento trainante in grado di motivare le persone grado di motivare le persone

Cultura socialeCultura sociale

Pensare ai propri desideri come già realizzati aiuta ad essere Pensare ai propri desideri come già realizzati aiuta ad essere attivi e a vincere le proprie resistenze. Anche alcuni attivi e a vincere le proprie resistenze. Anche alcuni avvenimenti percepiti da molti come scandalosi, spesso avvenimenti percepiti da molti come scandalosi, spesso favoriscono l’innovazione e il cambiamento, prefigurando favoriscono l’innovazione e il cambiamento, prefigurando una nuova pensabilitàuna nuova pensabilità

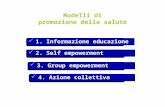

Capacita’ complessaCapacita’ complessaCULTURA CULTURA empowerment orientedempowerment oriented

Del lavoro, dell’organizzazione, del Del lavoro, dell’organizzazione, del proprio team, microcultura proprio team, microcultura personal-professionale personal-professionale empowermnt orientedempowermnt oriented

La definizione di TaylorLa definizione di Taylor

IlIl primo passaggio al quale è associata dalla tradizione la nascita primo passaggio al quale è associata dalla tradizione la nascita stessa dell’antropologia, come disciplina autonoma dotata di un suo stessa dell’antropologia, come disciplina autonoma dotata di un suo oggetto, un suo metodo e un progetto teorico, è sancito dalla oggetto, un suo metodo e un progetto teorico, è sancito dalla definizione del concetto di cultura dell’antropologo inglese Edward definizione del concetto di cultura dell’antropologo inglese Edward Tylor nel 1871Tylor nel 1871– La cultura o civiltà, presa nel suo ampio senso etnografico, è quel complesso La cultura o civiltà, presa nel suo ampio senso etnografico, è quel complesso

insieme che include il sapere, le credenze, l’arte, la morale, le leggi, i insieme che include il sapere, le credenze, l’arte, la morale, le leggi, i costumi e ogni altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo in quanto costumi e ogni altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo in quanto membro di una società.membro di una società.

La definizione di Taylor contiene almeno tre importanti novità:La definizione di Taylor contiene almeno tre importanti novità:– riconoscimento che tutti i gruppi sociali, hanno la capacità di produrre riconoscimento che tutti i gruppi sociali, hanno la capacità di produrre

“cultura”“cultura”– l’inclusione, entro la categoria “cultura”, oltre al sapere scientifico, all’arte, l’inclusione, entro la categoria “cultura”, oltre al sapere scientifico, all’arte,

alla religione, al diritto, anche delle consuetudini, dei costumi e dei modi di alla religione, al diritto, anche delle consuetudini, dei costumi e dei modi di vita acquisiti socialmente, in un accezione “totale” del termine culturavita acquisiti socialmente, in un accezione “totale” del termine cultura

– rifiuto di qualsiasi soluzione di continuità fra popoli civili e popoli primitivi: la rifiuto di qualsiasi soluzione di continuità fra popoli civili e popoli primitivi: la cultura è pensata come una “cosa” soggetta a una legge evolutiva analoga a cultura è pensata come una “cosa” soggetta a una legge evolutiva analoga a quella operante nell’evoluzione delle specie biologiche, che ne determina lo quella operante nell’evoluzione delle specie biologiche, che ne determina lo sviluppo secondo fasi o stadi obbligatori per tutta l’umanità, anche se con sviluppo secondo fasi o stadi obbligatori per tutta l’umanità, anche se con tempi di realizzazione diversi. tempi di realizzazione diversi.

INTRODUZIONE: COSA SI INTENDE PER CULTURA?

L’antropologia e il concetto di culturaL’antropologia e il concetto di cultura

Uno dei principali contributi teorici che l’Antropologia Uno dei principali contributi teorici che l’Antropologia dato alle scienze umane consiste nella elaborazione del dato alle scienze umane consiste nella elaborazione del concetto di cultura.concetto di cultura.

Questa elaborazione si può sintetizzare in due passaggi: Questa elaborazione si può sintetizzare in due passaggi: – il passaggio dal significato soggettivo di “cultura”, intesa il passaggio dal significato soggettivo di “cultura”, intesa

come ideale di formazione della personalità umana, al come ideale di formazione della personalità umana, al significato oggettivo di “cultura” intesa come realtà storica, significato oggettivo di “cultura” intesa come realtà storica, come insieme di concezioni e di comportamenti propri di un come insieme di concezioni e di comportamenti propri di un certo gruppo sociale in un certo periodo storicocerto gruppo sociale in un certo periodo storico

– il passaggio dal singolare (la “Cultura” comune a tutta il passaggio dal singolare (la “Cultura” comune a tutta l’umanità) al plurale (una molteplicità di “culture”, ciascuna l’umanità) al plurale (una molteplicità di “culture”, ciascuna risultato di uno specifico processo storico)risultato di uno specifico processo storico)

Così inteso il concetto di cultura può essere considerato il più Così inteso il concetto di cultura può essere considerato il più potente strumento di analisi delle differenze fra i gruppi sociali.potente strumento di analisi delle differenze fra i gruppi sociali.

INTRODUZIONE: COSA SI INTENDE PER CULTURA?

Successive elaborazioni concettuali hanno poi Successive elaborazioni concettuali hanno poi portato:portato:

Al Al riconoscimento dell’esistenza di non una ma molteplici possibilità riconoscimento dell’esistenza di non una ma molteplici possibilità culturali, e quindi al riconoscimento della pluralità delle culture, non culturali, e quindi al riconoscimento della pluralità delle culture, non valutabili in base a una scala di valori unica (relativismo)valutabili in base a una scala di valori unica (relativismo)

All’abbandono di un’idea di cultura come realtà oggettive a favore di un All’abbandono di un’idea di cultura come realtà oggettive a favore di un concetto di cultura come una ‘finzione”, non nel senso di qualcosa di falso concetto di cultura come una ‘finzione”, non nel senso di qualcosa di falso ma nel senso di qualcosa di “costruito” dagli antropologi nel loro lavoro di ma nel senso di qualcosa di “costruito” dagli antropologi nel loro lavoro di ricerca sul campo e di trascrizione delle culture indagatericerca sul campo e di trascrizione delle culture indagate

In sintesi potremmo intendere la culturaIn sintesi potremmo intendere la cultura• come il modo particolare dell’uomo in quanto membro di una società di come il modo particolare dell’uomo in quanto membro di una società di

organizzare il pensiero e il comportamento in relazione all’ambiente.organizzare il pensiero e il comportamento in relazione all’ambiente.• In questa prospettiva la cultura presenta almeno tre aspetti particolari: In questa prospettiva la cultura presenta almeno tre aspetti particolari:

– comportamentale che sì riferisce al modo in cui gli individui agiscono e comportamentale che sì riferisce al modo in cui gli individui agiscono e interagiscono l’uno con l’altrointeragiscono l’uno con l’altro

– cognitivo, che si riferisce alle idee che gli uomini hanno del mondo e al modo in cognitivo, che si riferisce alle idee che gli uomini hanno del mondo e al modo in cui queste idee filtrano la loro comprensione del mondo e la loro esperienzacui queste idee filtrano la loro comprensione del mondo e la loro esperienza

– materiale, che sì riferisce agli oggetti fisici che vengono prodotti entro un certo materiale, che sì riferisce agli oggetti fisici che vengono prodotti entro un certo contesto socioculturalecontesto socioculturale

INTRODUZIONE: COSA SI INTENDE PER CULTURA?

La persona non e’ descrivibile solo dal punto di vista sociale (cioe’ La persona non e’ descrivibile solo dal punto di vista sociale (cioe’ secondo parametri oggettivi e oggettivabili: età, sesso, stato civile, secondo parametri oggettivi e oggettivabili: età, sesso, stato civile, apparteneza a un gruppo, etc.), ma anche in base alla sua interiorità:apparteneza a un gruppo, etc.), ma anche in base alla sua interiorità:

CRUCIALITA’ DEL SOGGETTO “PERSONA”CRUCIALITA’ DEL SOGGETTO “PERSONA”

Alle caratteristiche sociali vanno aggiunte le dimensioni interne: Alle caratteristiche sociali vanno aggiunte le dimensioni interne: motivazioni, aspirazioni, percezioni, bisogni e desideri, orientamento motivazioni, aspirazioni, percezioni, bisogni e desideri, orientamento all’uso delle proprie risorse personali o ambientali, all’uso delle proprie risorse personali o ambientali, vissuti personali degli vissuti personali degli elementi sociali elementi sociali (vissuto del proprio lavoro, dei propri affetti, del proprio (vissuto del proprio lavoro, dei propri affetti, del proprio orientamento ideologico o spirituale, della propria qualità di vita, della orientamento ideologico o spirituale, della propria qualità di vita, della situazione socioeconomica, etc.)situazione socioeconomica, etc.)

SELF EMPOWERMENT E PROTAGONISMO SULLA PROPRIA VITA

SELF EMPOWERMENT E PROTAGONISMO SULLA PROPRIA VITA

LA PERSONA FINALMENTE

PROTAGONISMO RESPONSABILITA’

STABILITA’ E CAMBIAMENTO O CULTURA STABILITA’ E CAMBIAMENTO O CULTURA PERSONALE EMPOWERMENT?PERSONALE EMPOWERMENT?

STABILITA’Opposto al bisogno/desiderio

di cambiamento

CAMBIAMENTOOpposto alla resistenza

al cambiamentoconflitto

POSSIBILITAZIONE