Scienze della comunicazione per le culture e le arti...WALT DISNEY, Fantasia 2000: Rhapsody in blue...

Transcript of Scienze della comunicazione per le culture e le arti...WALT DISNEY, Fantasia 2000: Rhapsody in blue...

Scienze della comunicazione per le culture e le artiMaterie attivate nell'anno accademico 2012/2013

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Cinema e mediaScienze della comunicazione per le culture e le arti

Anno accademico: 2012/2013Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.itCodice: 15050Articolazione in moduli: noDocente: Cinema e media:

Simone Arcagni (Ricercatore)Settore scientifico disciplinare: L-ART/06Cfu: 9Ore riservate allo studio personale: 165Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60Anno di corso: 2Tipo di valutazione: Voto in trentesimiCalendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioniOrganizzazione della didattica: Lezioni frontali e proiezioniFrequenza: FacoltativaMetodi di valutazione: Cinema e media: esame oraleRicevimento: Simone Arcagni: Dopo le lezioni o concordando via

mail con il docente - email:[email protected] - telefono: 091-6561006

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensioneCapacità di muoversi nella storia del cinema e in particolare nelle forme e nelle pratiche checaratterizzano il rapporto tra cinema, nuovi media e nuove tecnologie

Capacità di applicare conoscenza e comprensioneOrientarsi nella teoria cinematografica (nello specifico sul cinema e i nuovi media) applicandola asingoli esempi e quindi radicandola all'analisi cinematografica e dei media

Autonomia di giudizioSaper collegare pratiche, forme e autorialità differenti all'interno di uno sguardo più generale sullateoria e la storia del cinema e dei media

Abilità comunicativeUsare con sufficiente disinvoltura un lessico di settore

Capacità di apprendimentoLo studente deve saper usare i testi sia teorici che specificatamente cinematografici (i film)

Obiettivi formativiCinema e media

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Titolo del corso: CINEMA E NUOVI MEDIAIl corso si focalizza sul rapporto tra cinema, nuove tecnologie e nuovi media dando un profilostorico al fenomeno e fornendo chiavi di lettura e di interpretazione delle pratiche e delle forme.Lo studente dovrà avere un quadro di riferimento della storia del cinema e acquisire nozioni piùspecifiche sul rapporto tra cinema e nuovi media.

Lezioni frontaliOre: Argomenti:60 Una breve storia del cinema

I nuovi mediaLe nuove tecnologie e i mediaIl rapporto tra cinema e nuovi media

Testi consigliati:Lev Manovich, "Il linguaggio dei nuovi media" (Olivares)Simone Arcagni, "Screen City" (Bulzoni) solo il cap. 3

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Comunicazione musicaleScienze della comunicazione per le culture e le arti

Anno accademico: 2012/2013Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.itCodice: 13349Articolazione in moduli: noDocente: Comunicazione musicale:

Ivano Cavallini (Professore associato)Settore scientifico disciplinare: L-ART/07Cfu: 9Ore riservate allo studio personale: 165Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60Anno di corso: 3Tipo di valutazione: Voto in trentesimiCalendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioniOrganizzazione della didattica: Lezioni frontali.

Proiezioni di film, opere, e ascolto guidato di braniscelti. Prova orale. Voto in trentesimi Primo semestre.

Frequenza: FacoltativaMetodi di valutazione: Comunicazione musicale: esame orale, sviluppo di

casi di studioRicevimento: Ivano Cavallini: Lunedì ore 14, V piano Facoltà,

Studio 505. - email: [email protected] -telefono: 09123863321

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensioneSviluppo della capacità di riconoscere le tecniche narrative del suono in associazione con leimmagini e in assenza di immagini, attraverso le evocazioni che la musica produce medianterelazioni formali con il testo e con la scena.

Capacità di applicare conoscenza e comprensioneCapacità di comprendere le applicazioni della narratologia letteraria all'opera, alla musica sinfonicae al sonoro cinematografico al fine di decifrare i messaggi che provengono sia dall'universo dellospettacolo, sia dalle tecniche della pubblicità.

Autonomia di giudizioAbilità nel proporre analisi di passi di sinfonia, opera e film, decrittando le stratificazioni, gli intrecci ei contrasti di significato pertinenti all'immagine, alla parola e al suono, al fine di mettere in luce lacomponente che prevale nell'orientare lo spettatore.

Abilità comunicativeEsercizi guidati di commento alla visione, utilizzando sistemi verbali allusivi per tradurre e

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

comunicare i processi narrativi correlati al lessico specialistico dei codici sonori.

Capacità di apprendimentoNella fase di preparazione dell'esame il discente è invitato a procedere all'autoverifica, servendosi dicopie di opere e film in CD distribuite durante il Corso come Fonti, cui si allega la relativaBibliografia. Attività propedeutica che consente di espandere lo studio delle formule didrammatizzazione sonora a qualsiasi tipo di medium ove sia presente la musica.

Obiettivi formativiComunicazione musicale

Titolo del corso: COMUNICAZIONE MUSICALELa Comunicazione Musicale si occupa dei processi comunicativi insiti nel codice musicale, che sisono sviluppati nel corso dei secoli attraverso la formazione di un paesaggio sonoro condiviso daqualsiasi tipo di ascoltatore. Ad esso hanno contribuito i generi del madrigale, dell'opera, dellasinfonia, della musica per film e dello spot pubblicitario. Sulla base degli studi condotti dallamoderna narratologia, la disciplina classifica tali processi in ragione del sistema informativoprescelto. A titolo di premessa si inseriscono anche i problemi relativi all'ermeneutica musicale: inparticolare la qualificazione del rapporto che intercorre tra l'opus musicale, l'interprete e il pubblico.Gli obiettivi del corso consistono nell'affrontare gli elementi di drammatizzazione comuni al codicedell'opera, al cinema muto e sonoro e alla musica strumentale dell'Ottocento e del Novecento. Inparticolare si prendono in considerazione i problemi connessi alla nascita del teatro sonoro di OrazioVecchi, Adriano Banchieri e Claudio Monteverdi, i quali idealizzano con la sola musica la commediae la favola pastorale, il dibattito settecentesco sulla semanticità della musica e l'invenzione dellostile sentimentale nell'opera e nel regime strumentale, l'estetica romantica e la nascita della musicaa programma (sinfonie e poemi sinfonici di Hector Berlioz, Franz Liszt, Richard Strauss, GustavMahler), le tecniche narrative nelle opere di Giuseppe Verdi, Richard Wagner e Giacomo Puccini(musica diegetica, musica extradiegetica, citazioni di genere, musica in scena, reminiscenza eLeitmotiv), la reazione formalista da Eduard Hanslick a Arnold Schoenberg, il ruolo della musica nelfilm muto e nel sonoro (Giuseppe Becce, Hans Erdmann, Pietro Mascagni, Erik Satie, FedericoFellini, Stanley Kubrik, Ennio Morricone).

Lezioni frontaliOre: Argomenti:3 I caratteri narrativi della musica e la formazione del paesaggio sonoro.3 Che cos'è l'ermeneutica musicale' Opera, interprete e pubblico.3 Le "commedie armoniche" di Vecchi e Banchieri; il Lamento della ninfa di Monteverdi.3 Il dibattito estetico sull'imitazione nel Settecento: semanticità della musica vocale e

asemanticità della musica strumentale.3 Opera e musica sentimentale: la Cecchina di Piccinni-Goldoni e il caso Tartini.12 Estetica romantica e musica a programma: Berlioz, Liszt, Strauss, Mahler,

Schoenberg12 Narratologia e opera: diegesi, mimesi, citazioni di genere, colore locale, musica in

scena, reminiscenza e Leitmotiv. Giuseppe Verdi, Traviata, Richard Wagner, Valkiria,Giacomo Puccini, Bohème.

6 La reazione formalista: da Hanslick a Schoenberg15 Musica e cinema. Il ruolo del suono nel muto e la colonna sonora. Becce-Erdmann, la

teoria del contrappunto di Ejzenstein, le musiche di Satie per Entr'acte e di Mascagni

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

per Rapsodia satanica. La musica nei film di Fellini, Kubrik e Morricone.

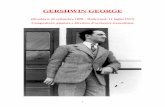

Testi consigliati:FONTICLAUDIO MONTEVERDI, Lamento della ninfa (CD)HECTOR BERLIOZ, Sinfonia fantastica (CD)FRANZ LISZT, Les préludes (CD)GUSTAV MAHLER, Prima sinfonia (CD)ARNOLD SCHOENBERG, Sestetto: Verklaerte Nacht (CD)GIUSEPPE VERDI, Traviata (CD e libretto dell'opera)GIACOMO PUCCINI, Bohème. (CD e libretto dell'opera)PIETRO MASCAGNI, Rapsodia satanica (FILM CD)ERIK SATIE, Entr'acte (FILM CD)STANLEY KUBRIK, Eyes wide shut (FILM CD)WALT DISNEY, Fantasia 2000: Rhapsody in blue di George Gershwin (FILM CD)BIBLIOGRAFIAMARIO BARONI, L'ermeneutica musicale, in Enciclopedia della musica, X, "Il sapere musicale",Torino, Einaudi, 2006, pp. 633-657.PAOLO FABBRI, Lessico monteverdiano: intorno al "genere rappresentativo", in La musica nelVeneto dal XVI al XVIII secolo, a c. di F. Passadore e I. Cavallini, Adria, AMIS, 1985, pp. 89-97.IVANO CAVALLINI, Nuove riflessioni sul canone teatrale del madrigale drammatico, "Recercare",XXIII, 2012, PP. 77-102.ENRICO FUBINI, L'estetica musicale dal Settecento a oggi, Torino, Einaudi, 1968 e edizionisuccessive. Capitolo I, i paragrafi "Musica e poesia", L'imitazione della natura", "Imitazione esentimento nella musica", "L'unità tra arte e ragione: Rameau", "Gli enciclopedisti e il mito dellamusica italiana", "Musica vocale e musica strumentale". Capitolo II, i paragrafi "Il musicistaromantico di fronte alla musica", "Il problema della musica a programma". Capitolo III, il paragrafo"Hanslick e il formalismo".IVANO CAVALLINI, Genio, imitazione, stile sentimentale e patetico. Gianrinaldo Carli e Tartini: leprospettive della critica tartiniana nella seconda metà del Settecento, in Tartini: il tempo, le opere, ac. di A. Bombi e M. N. Massaro, Bologna, il Mulino, 1994, pp. 229-246.ROSSANA DALMONTE, Franz Liszt: le parole e le forme, in Studi per Fedele d'Amico, a c. di A.Ziino, Firenze, Olschki, 1991.THEODOR W. ADORNO, Wagner/Mahler due studi, a c. di M. Bortolotto e G. Manzoni, Torino,Einaudi, 1966 (la parte su Mahler).PIERO MIOLI, Croce e delizia. Un dramma borghese di corruzione e redenzione, Programma diSala, Teatro Verdi Trieste, 2000.LUCA ZOPPELLI, Funzioni drammaturgiche della musica in scena, in Opera & Libretto, Firenze,Olschki, 1993, pp. 237-255.LUCA ZOPPELLI, L'opera come racconto, Venezia, Marsilio. 1994, il capitolo: "Raccontare erappresentare", pp. 11-24.MICHELE GIRARDI, Giacomo Puccini: l'arte internazionale di un musicista italiano, Venezia,Marsilio, 1995, PP. 109-148.ENNIO SIMEON, Per un pugno di note. Storia, teoria, estetica della musica per il cinema, latelevisione e il video, Milano, Rugginenti, 1995, la prima parte del libro: "Teoria ed estetica".SERGIO MICELI, Musica e cinema nella cultura del Novecento, Milano, Sansoni, 2000, le pp.139-156, 329-384.CESARE ORSELLI, Mascagni coglie l'occasione cinematografica, in IDEM, Le occasioni diMascagni, Siena, Barbablù, 1990, pp. 93-103.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

SERGIO BASSETTI, La musica secondo Kubrik, Torino, Lindau, 2002.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Cultura materiale delle popolazioni germanicheScienze della comunicazione per le culture e le arti

Anno accademico: 2012/2013Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.itCodice: 16550Articolazione in moduli: noDocente: Cultura materiale delle popolazioni germaniche:

Concetta Giliberto (Professore associato)Settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/15Cfu: 9Ore riservate allo studio personale: 165Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60Anno di corso: 3Tipo di valutazione: Voto in trentesimiCalendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioniOrganizzazione della didattica: Lezioni frontali, Esercitazioni in aulaFrequenza: ConsigliataMetodi di valutazione: Cultura materiale delle popolazioni germaniche:

esame oraleRicevimento: Concetta Giliberto: Giovedì, dalle 10.30 alle 12.00,

Edificio 15, Viale delle Scienze, V Piano. - email:[email protected] - telefono: 091.23896306

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensioneAl termine del corso i discenti conosceranno gli aspetti della cultura materiale che caratterizzano lepopolazioni di lingua germanica nella fase medievale, e la loro valorizzazione nell'ambito culturaleodierno. Conosceranno inoltre le tematiche fondamentali dello studio delle tradizioni germaniche e siapproprieranno di idonei strumenti di analisi e di valutazione.

Capacità di applicare conoscenza e comprensioneAl termine del corso i discenti saranno in grado di utilizzare le conoscenze e gli strumenti di indagineacquisiti, non soltanto per cogliere più approfonditamente le questioni che riguardano lo studio dellacultura materiale delle popolazioni germaniche, ma anche per condurre ulteriori analisi a livellointerdisciplinare e per meglio comprendere, valutare e operare in campo interculturale.

Autonomia di giudizioI discenti saranno in grado, alla fine del corso, di formulare giudizi autonomi sulle questioni relativeallo studio degli elementi della cultura materiale delle popolazioni germaniche antiche e della lorovalorizzazione moderna.

Abilità comunicativeAl termine del corso i discenti saranno in grado di discutere in maniera appropriata di questioniculturali applicate all'ambito germanico e in particolare degli aspetti e degli elementi della culturamateriale relativa alle tradizioni germaniche, e della loro interpretazione moderna.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Capacità di apprendimentoAl termine del corso i discenti avranno sviluppato la capacità di autogestire un eventualeapprofondimento delle questioni relative allo studio della cultura materiale delle popolazionigermaniche, attraverso non soltanto l'acquisizione degli strumenti teorici necessari, ma anchemediante l'utilizzo efficace di strumenti di ricerca ausiliari sia in formato cartaceo che elettronico.Potranno altresì affrontare un corso specialistico di approfondimento. Potranno inoltre raccordare lecompetenze acquisite con le conoscenze apprese in altre discipline.

Obiettivi formativiCultura materiale delle popolazioni germaniche

Titolo del corso: Cultura materiale delle popolazioni germanichePrerequisitiLo studente dovrebbe essere in possesso di una conoscenza di base della storia medievale.Obiettivi formativiIl corso mira a fornire allo studente consapevolezza dell'origine comune delle popolazionigermaniche (inglesi, tedeschi, olandesi,danesi, norvegesi, svedesi, islandesi, etc.)focalizzandol'attenzione sulla cultura materiale che caratterizza la compagine germanica. In particolare, verranno messi in luce i momenti e gli elementi fondamentali della storia culturaledelle popolazioni germaniche, con particolare riguardo agli anglosassoni, alla compagine tedesca ea quella scandinava. Verranno analizzati una serie di elementi fondamentali dei vari aspetti della cultura materiale dellepopolazioni germaniche, considerati anche nelle loro variazioni diacroniche e sincroniche. Verranno studiate anche le questioni teoriche che riguardano da un lato l'interpretazione di talielementi, e dall'altro la valutazione delle fonti relative ad elementi perduti.Oggetto di studio sarà anche l'eventuale permamenza degli elementi culturali germanici nel tessutoculturale moderno, e le relative modalità di attualizzazione.Al termine del corso lo studente sarà in grado di riconoscere, apprezzare e valutare criticamente gliaspetti della cultura materiale delle varie tradizioni germaniche antiche, anche nella loro vestemoderna.

Lezioni frontaliOre: Argomenti:6 Elementi teorici relativi all'individuazione e alla definizione della compagine

germanica6 Elementi di storia delle popolazioni germaniche24 Elementi di storia della cultura materiale delle popolazioni germaniche

EsercitazioniOre: Argomenti:24 Analisi guidata di una serie di elementi rappresentativi della cultura materiale delle

popolazioni germaniche

Testi consigliati:Le indicazioni bibliografiche saranno fornite all'inizio del corso.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

DesignScienze della comunicazione per le culture e le arti

Anno accademico: 2012/2013Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.itCodice: 10354Articolazione in moduli: noDocente: Design:

Angelo Pantina (Ricercatore)Settore scientifico disciplinare: ICAR/17Cfu: 6Ore riservate allo studio personale: 110Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40Anno di corso: 3Tipo di valutazione: Voto in trentesimiCalendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioniOrganizzazione della didattica: Lezioni frontali, esercitazioni in aula.Frequenza: ConsigliataMetodi di valutazione: Design: esame orale, attività di laboratorioRicevimento: Angelo Pantina: giovedì dalle 10.30 alle 13.00; al

secondo piano del Dipartimento di Design, ViaMaqueda, 175, Palermo - email:[email protected] - telefono: 091/6161428

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensioneLo studente al termine del Corso avrà conoscenza del ruolo del designer nella società attuale esulla sua capacità progettuale nella risoluzione dei problemi. Acquisirà gli strumenti idonei allaprogettazione di prodotti e sistemi oggettuali e non oggettuali che svolgano in pieno le loro funzionipratiche ed estetiche, che siano facili da usare, che costino poco, che siano capaci di apportare ibenefici desiderati agli utenti che con essi interagiscono e che siano eco-compatibili.

Capacità di applicare conoscenza e comprensioneLo studente al termine del Corso avrà conoscenza del ruolo del designer nella società attuale esulla sua capacità progettuale nella risoluzione dei problemi. Acquisirà gli strumenti idonei allaprogettazione di prodotti e sistemi oggettuali e non oggettuali che svolgano in pieno le loro funzionipratiche ed estetiche, che siano facili da usare, che costino poco, che siano capaci di apportare ibenefici desiderati agli utenti che con essi interagiscono e che siano eco-compatibili.

Autonomia di giudizioNel percorso didattico, lo studente acquisirà gli strumenti di base per identificare, analizzare edefinire i diversi aspetti di un prodotto industriale: tipologici, morfologici, strutturali, materici,tecno-produttivi, economici, socio-culturali, comunicativi, etc. Per sperimentare soluzioni progettualiinnovative in linea con le principali problematiche della cultura del design contemporaneo come lasostenibilità ambientale, il risparmio energetico, nuove tecnologie e nuovi materiali; per gestireconsapevolmente le specifiche cognizioni che gli consentiranno di svolgere in maniera ottimale la

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

sua attività progettuale.

Abilità comunicativeLo studente acquisirà la capacità di sviluppare e comunicare un progetto. Sarà in grado dievidenziare problemi relativi alla preparazione ed elaborazione di un concept. Sarà in grado direalizzare elaborati tecnici, presentazione dell'iter progettuale anche attraverso strumentazionimultimediali.

Capacità di apprendimentoL'organizzazione del corso, attraverso lezioni teoriche, seminari, attività pratiche, workshop,permetterà agli studenti di acquisire conoscenze e competenze volti all'utilizzo di approccimetodologici e criteri progettuali adeguati allo sviluppo di nuovi concept, e promuove percorsi diricerca e di apprendimento autonomi.

Obiettivi formativiDesign

Titolo del corso: DesignL'obiettivo del corso sarà quello di fornire agli studenti gli strumenti di base per identificare,analizzare, definire i diversi aspetti di un prodotto industriale: tipologici, morfologici, strutturali,materici, tecno-produttivi, economici, socio-culturali.Sperimentare soluzioni progettuali innovative in linea con le principali problematiche della cultura deldesign contemporaneo.

Lezioni frontaliOre: Argomenti:3 Definizione, ambiti e metodi del disegno industriale

x3 Il ruolo e le attività del disegno industriale nel contesto contemporaneo4 Il ruolo e le attività del disegno industriale nel contesto contemporaneo6 La qualità dei prodotti

Ciclo di vita di un prodottoRiuso, riciclo

4 Eco-designRisorse rinnovabili: le fibre vegetali

2Risorse rinnovabili: le fibre vegetali

EsercitazioniOre: Argomenti:18 Progettazione e realizzazione di sistemi oggettuali e non oggettuali

Testi consigliati:Testi adottati per gli esami finaliHessel S., Indignatevi!, add editore, Torino, 2011.Latouche S., Breve trattato sulla decrescita serena, Bollati Boringhieri, Torino, 2008Maldonado T., Disegno industriale: un riesame, Feltrinelli, Milani 1991.Pantina A., La cultura degli intrecciatori e le forme del lavoro, in Atti del seminario "Bambù:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

botanica, design, architettura" a cura di Maria Luisa Cont,i vol.II Palermo- Nuova Ipsa Editore 2006. Pasca V., Il design italiano: elementi per una storia. in AA. VV., 1951-2001 Made in Italy' Skiraeditore, Milano, 2001. Da p. 104 a p. 117.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

EsteticaScienze della comunicazione per le culture e le arti

Anno accademico: 2012/2013Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.itCodice: 03089Articolazione in moduli: noDocente: Estetica:

Emanuele Crescimanno (Ricercatore)Settore scientifico disciplinare: M-FIL/04Cfu: 6Ore riservate allo studio personale: 110Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40Anno di corso: 3Tipo di valutazione: Voto in trentesimiCalendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioniOrganizzazione della didattica: Lezioni frontali; eventuali seminari con la

partecipazine attiva degli studenti.Frequenza: FacoltativaMetodi di valutazione: Estetica: esame oraleRicevimento: Emanuele Crescimanno: Subito prima e subito dopo

le lezioni. Eventuali altri orari da concordare via mail.- email: [email protected] - telefono:09123896318

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensioneLo studente deve acquisire una conoscenza appropriata delle principali problematiche delladisciplina (sia sotto l'aspetto storico sia sotto l'aspetto teorico) grazie al confronto con il profilostorico introduttivo e con testi opportunamente selezionati per i necessari approfondimenti.

Capacità di applicare conoscenza e comprensioneLe conoscenze acquisite consentiranno allo studente la corretta comprensione di alcuneproblematiche poste dalla contemporaneità che mutano radicalmente l'assetto tradizionale; lostudente sarà così in grado di elaborare soddisfacenti argomentazioni capaci di chiarificare i nucleiteorici fondamentali posti dalla contemporaneità e determinati problemi specifici.

Autonomia di giudizioLo studente sarà così capace di fornire una risposta critica e costruttiva alle domande cheemergeranno e di elaborare giudizi appropriati e storicamente fondati e di applicarli sia a casigenerali che specifici.

Abilità comunicativeLo studente acquisirà il lessico fondamentale della disciplina, ne valuterà la portata storica e teoricain maniera da potersi confrontare con interlocutori specialisti in maniera chiara e approfondita.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Capacità di apprendimentoIl risultato di tale lavoro consentirà allo studente di affrontare in maniera autonoma e consapevole itemi fondamentali della disciplina, orientarsi direttamente e in maniera autonoma nei testi eacquisire le conoscenze necessarie per proporre ulteriori approfondimenti.

Obiettivi formativiEstetica

Titolo del corso: L'estetica tra comunicazione e mediaSviluppo di competenze sui temi, i modelli storici, gli approcci metodici salienti della disciplina;capacità di fare interagire adeguatamente tali modelli nel quadro del dibattito filosofico e storicoculturale contemporaneo.

Lezioni frontaliOre: Argomenti:2 Introduzione alla disciplina2 I termini chiave dell'estetica6 Differenti modelli storico-teorici: dalla nascita settecentesca dell'estetica come

disciplina filosofica ai modelli contemporanei15 Estetica dei media: modelli a confronto15 Estetica della comunicazione: modelli a confronto

Testi consigliati:Paolo D'Angelo, Estetica, Laterza, Roma-Bari 2011.Roberto Diodato, Antonio Somaini (a cura di), Estetica dei media e della comunicazione, il Mulino,Bologna 2011.John Berger, Questione di sguardi. Sette inviti al veder fra storia dell'arte e quotidianità, ilSaggiatore, Milano 2009.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Fondamenti di informaticaScienze della comunicazione per le culture e le arti

Anno accademico: 2012/2013Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.itCodice: 03475Articolazione in moduli: noDocente: Fondamenti di informatica:

Orazio Gambino (Ricercatore)Settore scientifico disciplinare: ING-INF/05Cfu: 9Ore riservate allo studio personale: 165Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60Anno di corso: 1Tipo di valutazione: Voto in trentesimiCalendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioniOrganizzazione della didattica: Lezioni frontali.Frequenza: ObbligatoriaMetodi di valutazione: Fondamenti di informatica: esame scritto, esame

oraleRicevimento: Orazio Gambino: Per appuntamento previa email. -

email: orazio.gambino @ unipa.it - telefono:091-23862608

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensioneLo studente, al termine del corso, avrà acquisito conoscenze e metodologie per comprendere gliaspetti legati allo sviluppo di un progetto comunicativo che usi le nuove tecnologie informatiche, conparticolare riferimento alla struttura ed allo sviluppo di contenuti informativi per il World Wide Web.Egli conoscerà i fondamenti delle tecnologie XHTML, CSS e Javascript. Inoltre, lo studente avràuna conoscenza basilare degli aspetti teorici legati alle architetture hardware, allo sviluppo delsoftware nonché della comunicazione sulla rete.

Capacità di applicare conoscenza e comprensioneLo studente avrà acquisito la capacità di costruire semplici contenuti multimediali per il webutilizzando le tecnologie fondanti per strutturare, presentare e controllare l'esecuzione dinamica diazioni sui contenuti da parte dell'utente finale.

Autonomia di giudizioLe conoscenze acquisite consentiranno allo studente di comprendere quali possono essere lelimitazioni tecnologiche per l'effettiva realizzabilità di un progetto comunicativo articolato, basatosull'uso del web. Inoltre, lo studente sarà in grado di definire in autonomia un semplice flusso dilavoro per la creazione di contenuti per il web, a partire dall'ideazione del progetto comunicativo finoalla sua definizione in termini di documenti XHTML/CSS/Javascript.

Abilità comunicative

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Lo studente acquisirà la terminologia propria dell'informatica e saprà discernere la polisemia dialcuni termini di questa micro lingua, quando sono usati in contesti differenti nonché acquisirà ilsignificato dei molti anglismi presenti nel linguaggio informatico. In questo modo lo studente sarà ingrado di interagire correttamente con gli esperti informatici in tutti quei contesti lavorativi in cui sianecessaria l'interazione tra più professionalità per lo sviluppo di progetti comunicativi complessi.

Capacità di apprendimentoLo studente sarà in grado di affrontare in autonomia lo studio approfondito delle tecnologie disviluppo di contenuti per il web. Inoltre, saprà leggere qualunque documentazione di carattereinformatico, cogliendone il significato di base, anche se sarà in grado di approfondire sololimitatamente le tematiche teoriche di tipo specialistico eventualmente presenti in questi documenti.

Obiettivi formativiFondamenti di informatica

Titolo del corso: Fondamenti di InformaticaIl Corso di Fondamenti di Informatica si propone di fornire agli studenti delle lauree della classe L20- Scienze della Comunicazione - una panoramica generale sul mondo delle nuove tecnologiedell'informatica e delle telecomunicazioni. Il professionista della comunicazione si deve cimentare ogni giorno con le nuove tecnologie, vuoiper comunicarne i concetti al pubblico, vuoi per interagire correttamente con i professionisti disettore al fine di realizzare un progetto comunicativo. Lo scopo di questo tipo di studi è lungi dal voler formare un tecnico, ma è, piuttosto, quello di fornireallo studente un'informazione il piu' possibile esaustiva sugli argomenti trattati affinché questi possasvolgere al meglio la propria attività professionale. Ad ogni buon conto, il livello di approfondimento tecnico delle nozioni impartite è comparabile conquello di un corso base di informatica erogato da una facoltà scientifica ed è articolato in unpercorso rigoroso dove i concetti illustrati si evolvono via via dalle conoscenze pregresse. Il corso consta di una parte riguardante i principi base dell'informatica e di una parte riguardante laprogrammazione html/javascript. La parte sui principi di base dell'informatica viene svolta in circa 30 ore di lezione frontale ed affrontadapprima gli aspetti tecnici legati al concetto di informazione, al paradigma generaledell'elaborazione automatica dell'informazione in forma algoritmica, alla rappresentazione digitaledell'informazione, alla struttura dell'elaboratore elettronico, del sistema operativo ed infine alletecnologie di interconnessione in rete dei calcolatori ed al funzionamento dei servizi di Internet e delweb. La parte riguardante la programmazione html/javascript si svolge in circa 30 ore e mira a farprendere confidenza allo studente con le tecnologie web di base che vedono un'architettura tripartitaper la creazione di contenuti sulla rete in cui la struttura del documento è separata dalla suapresentazione all'utente ed al controllo della dinamicità dei contenuti stessi. Le tre tecnologiedeputate per gestire struttura, presentazione e controllo di una pagina web sono: XHTML, CSS,Javascript.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

In particolare, il linguaggio Javascript è utilizzato come semplice formalismo di programmazione perillustrare le problematiche legate alla creazione ed analisi degli algoritmi. L'esame finale consta di un test scritto e di un esame orale. Maggiori dettagli sono forniti neldocumento "Modalità d'esame A.A. 2012/2013" presente nella sezione documenti della pagina webpersonale sul sito di facoltà.

Lezioni frontaliOre: Argomenti:3 Introduzione al corso: organizzazione delle lezioni, testi consigliati, modalità di

esame. Introduzione agli algoritmi: definizione, proprietà, rappresentazione5 Ideazione e progetto di algoritmi: strutture dati, algoritmi di massimo/minimo, ricerca

sequenziale e binaria, ordinamento a bolle.Efficienza degli algoritmi: definizione classidi efficienza lineare, quadratica e logaritmica, algoritmo di ricerca binaria

3 Sistemi di numerazione: notazione posizionale, sistema binario, sistema esadecimale,conversioni di base. Rappresentazione dell'informazione digitale: numeri interi e reali,testi, informazioni multimediali, concetto di campionamento e quantizzazione

2 Introduzione all'algebra booleana: operatori logici e loro realizzazione hardware,concetto di circuito logico come componente del hardware

3 Architettura di Von Neumann: CPU, memoria e cache, dispositivi di I/O ebus.Architetture di elaborazione non Von Neumann.

3 Concetto di macchina virtuale e della stratificazione del software, software di sistema,sistema operativo. Introduzione al linguaggio assemblativo, funzioni di un sistemaoperativo, breve storia dei sistemi operativi

2 Linguaggi di programmazione di alto livello e loro classificazione: linguaggiprocedurali, ad oggetti e per scopi specifici

2 Paradigmi di programmazione funzionale e logica, cenni di ingegneria delsoftware.Traduzione dei linguaggi: compilatori ed interpreti, le fasi della compilazione

3 Reti di calcolatori: tecniche di connessione, reti LAN e WAN, architettura dell'Internet,architettura a 5 livelli dei protocolli di comunicazione

2 Protocolli TCP/IP: struttura degli indirizzi di rete, trasporto dei messaggi e DNS;paradigma di elaborazione client-server e concetto di porta, servizi di rete: postaelettronica, chat, ftp, emulazione di terminale.

2 Il World Wide Web: breve storia, concetto di ipertesto, funzionamento di base, cennisulle architetture delle applicazioni web.

2 HTML/XHTML - CSS. Estensione di un file. Sintassi dei tags.. Struttura di un filehtml/xhtml. Tags principali: html,head, body

3 Tags html: META P BR Hx A LINK DIV IMG TITLE LI OL ULSPAN3 Tabelle ed impaginazione.2 Inserimento dei fogli css e proprietà css per testo, immagini e tabelle4 Core del linguaggio javascript. Variabili. Oggetti. Disambiguazione dell'operatore + nel

caso di variabili omogenee ed eterogenee Conversione esplicita del tipo di variabile 4 Algoritmo della somma di 2 numeri ad m cifre. Array. Algoritmo della somma tramite

array. Stringhe e metodi per le stringhe4 Algoritmo Ricerca lineare. Cicli for e while. Importanza nell'inizializzazione delle

variabili nei cicli. Uso delle parentesi tonde. Differenza tra variabile stringa ed oggettostringa. Operatore booleano and.

4 Operatori: booleani, aritmetici, di confronto, di assegnazione. Ricerca del massimo(minimo)

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

4 Manipolazione del DOM. Innerhtml.

Testi consigliati:G. Michael Schneider, Judith L. Gersting, "Informatica", Ed. Apogeo, 2007, ISBN:978-88-503-2383-8, Peter-Paul Koch, "Javascript secondo Peter-Paul Koch" Ed. Pearson Education Italia, 2007, ISBN:978-88-7192-368-0Materiale didattico in forma elettronica disponibile sul sito web di FacoltàSiti web con manuali di riferimento per le esercitazioni:http://www.web-link.it/http://www.w3schools.com/

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Legislazione dei beni culturaliScienze della comunicazione per le culture e le arti

Anno accademico: 2012/2013Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.itCodice: 04354Articolazione in moduli: noDocente: Legislazione dei beni culturali:

Salvatore Lombardo (Professore a contratto)Settore scientifico disciplinare: IUS/10Cfu: 6Ore riservate allo studio personale: 110Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40Anno di corso: 2Tipo di valutazione: Voto in trentesimiCalendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioniMetodi di valutazione: Legislazione dei beni culturali: Ricevimento: Salvatore Lombardo: Su appuntamento tramite

telefono (337 892266) o posta elettronica([email protected]). - email:[email protected] - telefono: 337892266

Obiettivi formativiLegislazione dei beni culturali

Lezioni frontaliOre: Argomenti:

Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Letteratura albaneseScienze della comunicazione per le culture e le arti

Anno accademico: 2012/2013Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.itCodice: 04384Articolazione in moduli: noDocente: Letteratura albanese:

Matteo Mandalà (Professore ordinario)Settore scientifico disciplinare: L-LIN/18Cfu: 9Ore riservate allo studio personale: 165Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60Anno di corso: 2Tipo di valutazione: Voto in trentesimiCalendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioniOrganizzazione della didattica: Lezioni frontali, lettura e analisi dei testi più

rappresentativi delle epoche storicheFrequenza: ConsigliataMetodi di valutazione: Letteratura albanese: esame orale, discussione

guidata in gruppoRicevimento: Matteo Mandalà: Lunedì dalle ore 09.00 alle ore

13.00 - email: [email protected] - telefono:091 23896304

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensioneConoscenza dei principali temi e momenti della letteratura romantica e risorgimentale albanese.Comprensione e interpretazione dei testi sottoposti ad analisi durante il corso al fine di individuaredifferenze e continuità nell'evoluzione storica della civiltà letteraria albanese nelle sue articolazionigeo-culturali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensioneCapacità di riconoscere le specificità diacroniche e sincroniche dei temi della letteratura romantica erisorgimentale albanese.

Autonomia di giudizioUso di metodologie di analisi e di nozioni di teoria della letteratura al fine di predisporreautonomamente analisi testuali in contesto comparativo.

Abilità comunicativeEssere in grado di stabilire strategie comunicative valide durante l'acquisizione del dati letterario enella fase di esposizione dei risultati acquisiti.

Capacità di apprendimentoAcquisizione di una capacità di organizzazione del lavoro di ricerca (redazioni e consultazioni delle

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

bibliografie, individuazione delle fonti - scritte e orali -, elaborazione e applicazione di metodistorico-comparati).

Obiettivi formativiLetteratura albanese

L'insegnamento si propone di rappresentare l'evoluzione storica della letteratura albanese,dai suoiesordi nel XVI secolo ai giorni nostri, attraverso l'approfondimento di opere degli autori piùrappresentativi delle distinte epoche storiche. In tale quadro diacronico saranno accentuati alcunipercorsi di studio relativi all'adozione di generi, alla formazione delle diverse tradizioni letterarie incontesto balcanico, con un particolare riferimento alla letteratura femminili. La Rilindja (1836-1887) in Italia, in Albania, nelle colonie albanesi (De Rada, Dara, Schirò; Frashëri,Çajupi, Asdreni) La letteratura risorgimentale (La corrente nazionalista: le due scuole letterariescutarine)La letteratura albanese tra le due guerre (Fishta, Mjedja, Migjeni, Koliqi, Kuteli, Spasse).La letteratura albanese del secondo dopoguerra: (Shuteriqi, Agolli,

Lezioni frontaliOre: Argomenti:6 Introduzione al corso.Questioni preliminari. La periodizzazione6 La letteratura antica e i primi testi in lingua albanese6 La letteratura romantica 6 La letteratura risorgimentale6 Tendenze nazionaliste6 La letteratura tra le due guerre6 La letteratura del realismo socialista6 La letteratura del dissenso6 La letteratura del dopo-regime6 La scrittura femminile nella letteratura albanese

Testi consigliati:I materiali relativi alla parte generale del corso saranno forniti nel corso delle lezioni.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Letteratura ingleseScienze della comunicazione per le culture e le arti

Anno accademico: 2012/2013Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.itCodice: 04416Articolazione in moduli: noDocente: Letteratura inglese:

Carmelo Di Piazza (Professore ordinario)Settore scientifico disciplinare: L-LIN/10Cfu: 9Ore riservate allo studio personale: 165Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60Anno di corso: 2Tipo di valutazione: Voto in trentesimiCalendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioniOrganizzazione della didattica: La didattica si terrà attraverso le lezioni frontali, i

seminari e le esercitazioni applicate ai processi ditraduzione e di interpretazione della narrativa diviaggio con lo scopo di sviluppare nello studente unatteggiamento critico, di analisi e di riflessione sulletematiche legate ai processi di comunicazioneinterculturale e di comunicazione artistica,esplicitamente rappresentate dalle procedure diviaggio e dalla scrittura di viaggio in sé.

Frequenza: FacoltativaMetodi di valutazione: Letteratura inglese: esame oraleRicevimento: Carmelo Di Piazza: Martedì 9.00 - 10.00 - email:

[email protected] - telefono: 09123863312

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensioneConoscenza e capacità di comprensione (Knowledge and understanding)Conoscenza dei testi letterari che verranno presi in esame durante il corso delle lezioni frontali.Capacità di leggere, tradurre e analizzare criticamente i testi letterari in questione.

Capacità di applicare conoscenza e comprensioneConoscenza e capacità di comprensione applicate (Applying knowledge and understanding)Capacità di comprendere, tradurre e sintetizzare testi specialistici in lingua inglese e di elaborareanalisi critiche su testi letterari.

Autonomia di giudizioAutonomia di giudizio (Making judgements)Capacità di dialogo (in lingua inglese) su tematiche letterarie affrontate durante il corso delle lezionifrontali e dei seminari.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Abilità comunicativeAbilità comunicative (Communication skills)Capacità di comunicare efficacemente in forma orale sulle tematiche trattate durante il corso dellelezioni frontali. Saper tradurre i testi letterari esaminati durante il corso delle lezioni frontali e tradottidurante le esercitazioni.

Capacità di apprendimentoCapacità di apprendere (Learning skills)Capacità di catalogare, schematizzare e rielaborare i contenuti acquisiti.

Obiettivi formativiLetteratura inglese

Titolo del corso: La narrativa di viaggio inglese in Sicilia dal diciottesimo al diciannovesimo secolo Obiettivi formativi dell'insegnamento: 1.potenziare le capacità di comprensione, analisi e traduzione di un testo letterario specialistico; 2.sviluppare riflessioni critiche sulle tematiche affrontate durante il corso delle lezioni frontali.Tutti gli argomenti trattati durante il corso delle lezioni frontali e dei seminari intendono stimolare lostudente a sviluppare un atteggiamento critico, di analisi e di riflessione relativamente alleproblematiche letterarie affrontate e all'analisi linguistico-traduttiva effettuata sui testi letterari presiin esami.Il corso mira a ricostruire gli aspetti più significativi della presenza degli inglesi in Sicilia nel XVIII eXIX secolo. Indagando sui momenti storici e culturali che hanno segnato i secoli indicati, sui codicilinguistici e sui modelli rappresentativi di volta in volta adottati dai viaggiatori, gli esempi di scritturadi viaggio selezionati metteranno in evidenza la natura dei ritratti etnografici che hanno contribuitoalla mitografia del Mediterraneo, con particolare enfasi alla Sicilia. La dialettica interculturale checontraddistingue il racconto di viaggio nonché i meccanismi comunicativi che di tale dialettica sonola fonte primaria saranno al centro dell'attenzione del discorso sul viaggio inglese nelle coste delMediterraneo. La narrativa di viaggio che sarà particolarmente presa in considerazione è quellaprodotta dai seguenti viaggiatori: Patrick Brydone, Henry Swinburne, Thomas Bingham Richards,Ellis Cornelia Knight (secolo XVIII), Mariana Starke e Frances Elliot (XIX secolo).

Lezioni frontaliOre: Argomenti:30 1.Contesto storico e culturale degli inglesi in Sicilia dal XVI al XIX secolo; 2.codici

linguistici e modelli rappresentativi dei viaggiatori inglesi in Sicilia; 3.scrittura diviaggio e ritratti etnografici connessi alla mitografia mediterraneistica; 4.dialetticainterculturale, racconto di viaggio e processi comunicativi; 5.studio delle opere di:Patrick Brydone, Henry Swinburne, Thomas Bingham Richards, Ellis Cornelia Knight(secolo XVIII), Mariana Starke e Frances Elliot (XIX secolo).

EsercitazioniOre: Argomenti:30 Studio linguistico-traduttivo, di applicazione, di interpretazione e di analisi critica della

narrativa di viaggio.

Testi consigliati:Testi consigliati

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Fonti Primarie (selezioni a cura del docente)I testi di lettura verranno forniti in fotocopie.- Francis Bacon, Of Travel XVIII secolo:- Patrick Brydone, A Tour through Sicily and Malta in a Series of Letters to William Beckford, Esq. OfSomerly in Suffolk (viaggio del 1770), London 1806;- Thomas Bingham Richards, Letters from Sicily written in the Year 1798, by a Gentleman to hisFriends in England, London 1800;- Henry Swinburne, Travels in the Two Sicilies in the Years 1777, 1778, 1779 and 1780, London1790;- Ellis COrnelia Knight, The Autobiography of Miss Cornelia Knight XIX secolo:- Mariana Starke, Travels in Europe between the Years 1824 and 1828: Adapted to the Use ofTravellers, and Comprising an Historical Account of Sicily, London 1828;- Frances Elliot, Diary of An Idle Woman in Sicily, London 1881.Letture critiche:- Storia della Letteratura Inglese dal Rinascimento al periodo vittoriano (in fotocopie);- Attilio Brilli, Il viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione culturale, Milano, Il Mulino, 2006(selezioni);- Fogli di Anglistica, nn. 1-2, 3-4, 5-6, 6-7, Palermo, Flaccovio (selezioni);- Silvia Antosa, "Il viaggio nel Sud e l'ansia della scrittura: strategie di rappresentazione nel Diary ofAn Idle Woman in Sicily di Frances Elliot", in Transizioni: paradigmi della letteratura tardo-vittorianae modernista, a cura di Mirella Giannitrapani, Pisa, ETS, pp. 199-216.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Letteratura italianaScienze della comunicazione per le culture e le arti

Anno accademico: 2012/2013Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.itCodice: 04438Articolazione in moduli: noDocente: Letteratura italiana:

Maria Di Venuta (Professore associato)Settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/11Cfu: 9Ore riservate allo studio personale: 165Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60Anno di corso: 1Tipo di valutazione: Voto in trentesimiCalendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioniOrganizzazione della didattica: Lezioni frontali

Esercitazioni:Se gli studenti ne faranno richiesta, si potrannoconcordare incontri per approfondimenti.

Frequenza: ConsigliataMetodi di valutazione: Letteratura italiana: esame oraleRicevimento: Maria Di Venuta: martedì ore 9.00 - viale delle

Scienze - edificio 15 - p. IV - stanza 401 - email:[email protected] - telefono: 091 23896309

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensioneLo studente al termine del Corso avrà compreso la funzione comunicativa della letteratura ingenere. Sarà in grado di comprendere le linee fondamentali di svolgimento della letteratura italianae avrà maturato la conoscenza di diverse metodologie critiche.

Capacità di applicare conoscenza e comprensioneLo studente avrà acquisito le competenze necessarie per comprendere questioni letterariefondamentali quali la funzione della letteratura, i temi, i modi, la fruizione dei testi, il processo storicodella letteratura italiana. Sarà in grado di utilizzare gli opportuni strumenti critici.

Autonomia di giudizioLo studente sarà capace di individuare tra le metodologie proposte quella più adeguata allo studiodella letteratura; in particolare dovrà essere capace di scegliere il metodo che giudica più idoneo perleggere e analizzare criticamente i testi letterari.

Abilità comunicativeLo studente acquisirà la capacità di comunicare ed esprimere problematiche inerenti all'oggetto delcorso, utilizzando anche un corretto e specifico linguaggio.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Capacità di apprendimentoLo studente avrà acquisito le competenze necessarie per ricostruire autonomamente percorsiletterari e per proseguire gli studi con maggiore autonomia.

Obiettivi formativiLetteratura italiana

Titolo del corso: Il fantastico: un modo e la sua narrativaObiettivo del corso è di esaminare, in una prima fase, le questioni generali della letteratura (lacomunicazione letteraria, i temi e i modi letterari, il testo letterario, la lettura e l'analisi testuale, lafruizione del testo).In un secondo momento, ripercorrendo la storia della letteratura italiana da metà Ottocento alla finedel Novecento, verranno proposti brani di opere narrative e poetiche, di cui si farà l'esegesi chedovrà servire da modello per gli studi successivi. L'ultima parte dell'insegnamento approfondirà lo studio del modo fantastico e della relativaproduzione novellistica.

Lezioni frontaliOre: Argomenti:10 Questioni generali della letteratura: comunicazione letteraria, temi e modi letterari,

testi letterari, lettura e analisi testuale, fruizione del testo.25 Storia della letteratura italiana dall'Italia unita alla globalizzazione e analisi di brani

poetici e in prosa.25 Il fantastico: un modo e la sua narrativa.

Testi consigliati:G. Tellini, "Letteratura italiana. Un metodo di studio", Milano, Le Monnier Università, 2011. Studiare:da "Dall'Italia unita alle avanguardie storiche" a "Merci e consumi", pp. 337-589; "Questioni", pp.593-650. Consultare i Contenuti on line, "La fabbrica del testo" e "Strumenti", scaricabili in formatopdf dal sito: www.mondadorieducation.it."Fantastico italiano", a cura di C. Melani, Milano, Rizzoli, 2009.R. Ceserani, "il fantastico", Bologna, il Mulino, 1996.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Letteratura russaScienze della comunicazione per le culture e le arti

Anno accademico: 2012/2013Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.itCodice: 04478Articolazione in moduli: noDocente: Letteratura russa:

Alda Kossova (Professore ordinario)Settore scientifico disciplinare: L-LIN/21Cfu: 9Ore riservate allo studio personale: 165Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60Anno di corso: 2Tipo di valutazione: Voto in trentesimiCalendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioniOrganizzazione della didattica: LEZIONI FRONTALI CON SPAZI DI DIALOGO

RISERVATI ALLA PARTECIPAZIONE DIRETTA DEIDISCENTI, STIMOLANDO CONFRONTI CRITICICON ALTRI RETAGGI CULTURALI E SPIRTUALI ESOPRATTUTTO VALUTAZIONI DEGLI EFFETTIDELL'ATAVICA CHIUSURA RUSSA ALLOSTRANIERO FATALMENTE PERDURANTE INPARTE ANCORA NELLA CONTEMPORANEITA'.

Frequenza: ConsigliataMetodi di valutazione: Letteratura russa: esame oraleRicevimento: Alda Kossova: al termine delle lezioni - email:

[email protected] - telefono: O91- 582277

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensioneAL TERMINE DEL CORSO LO STUDENTE AVRÀ ACQUISITO UNA DISCRETA CONOSCENZADELLA FUNZIONE COMUNICATIVA DELLA LETTERATURA IN GENERALE, NONCHÉ LA SUAFUNZIONE, NELLO SPECIFICO!, DI MIRABILE COLLANTE DI AGGREGAZIONE, DI DIFESADELL'INDIVIDUALITÀ ETNICA (SINGOLA E COLLETTIVA), NONCHÉ I SUOI SALVIFICI EFFETTISPIRITUALI, CULTURALI E SOCIALI SULLE SCELTE COMPORTAMENTALI IN CIRCOSTANZEFISICAMENTE E POLITICAMENTE IMPERVIE.

Capacità di applicare conoscenza e comprensioneLO STUDENTE ACQUISIRA' CAPACITA' DI ANALISI CRITICA CHE GLI DISVELLERANNO LAFUNZIONE EDUCATIVA E DI RIGOROSA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA STORICA CHEGOVERNA IL DIVENIRE DELLA TRADIZIONE SCRITTORIA PREPETRINA. NEL CONTEMPO GLIFORNIRA' GLI STRUMENTI ESSENZIALI PER LEGGERE IN FILIGRANA LA STORIA MODERNAE CONTEMPORANEA DI UN POPOLO CHE CON IMPAREGGIABILE ABNEGAZIONE HASAPUTO, LUNGO IL SUO INTERO PERCORSO STORICO, ALL'OCCORRENZA TUTTO

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

SACRIFICARE PUR DI SALVAGUARDARE LE PROPRIE RELIGIONE, CULTURA E LIBERTÀ.

Autonomia di giudizioLO STUDENTE, IMPOSSESSANDOSI DI UN LINGUAGGIO CORRETTO ETERMINOLOGICAMENTE ADEGUATO, SVILUPPERÀ LA CAPACITÀ DI COMUNICARE,DELUCIDARE E SOPRATTUTTO VALUTARE LE PROBLEMATICHE INERENTI AL CORSO.

Abilità comunicativeLO STUDENTE, ACQUISENDO UN LINGUAGGIO CORRETTO E TERMINOLOGICAMENTEADEGUATO, SVILUPPERÀ LE PROPRIE CAPACITÀ DI COMUNICARE E DELUCIDAREPROBLEMATICHE INERENTI AL CORSO. SI TRATTA, A BEN VEDERE, DI PREZIOSISTRUMENTI A CARATTERE FILOLOGICO FACILMENTE APPLICABILI CON SUCCESSO INOGNI AMBITO DEGLI STUDI UMANISTICI E PROFICUAMENTE FRUIBILI ANCHE BEN FUORIDA ESSI.

Capacità di apprendimentoLO STUDENTE DILIGENTE AVRA'AFFINATO COMPETENZE UTILI PER DELINEAREAUTONOMAMENTE NUOVI PERCORSI STORICO-LETTERARI CHE GLI CONSENTIRANNOFRUTTUOSE COMPARAZIONI CRITICHE, NONCHE' DI ALLARGARE CON PROFITTO GLIORIZZONTI INTELLETUALI PER APPAGARE NUOVE SELEZIONATE CURIOSITÀ CULTURALI.

Obiettivi formativiLetteratura russa

Titolo del corso: Genesi e divenire della civiltà spirituale e letteraria russa dalle origini a Pietro ilGrande...Il corso si propone, quantunque in sintesi estrema, dettata dall'esiguo numero di ore!, di lumeggiarel'evoluzione storica della civiltà letteraria russa dalle origini kieviane (IX s.) all'avvento di Pietro I(XVIII s.), guidando gli allievi alla scoperta di una tradizione scrittoria straordinariamente ricca evariegata, che con ingegno e creatività, pur avvalendosi dei modelli offerti da Bisanzio e soprattuttodal Primo e dal Secondo impero bulgaro, dei quale beneficia anche della "prima e seconda traslatioad Russos", non ha mancato di intridere la propria produzione scrittoria della più alta e sentitafierezza etnica. L'ammirevole acutezza mentale che governa il particolareggiato, quantoveridicamente lodevole, panorama dell'evoluzione storico-culturale della Rus' prepetrina funge cosìda preziosa guida per leggere con profitto intellettuale sia i classici, che gli autori russi moderni econtemporanei.

Lezioni frontaliOre: Argomenti:5 * LA RUS' KIEVIANA (862-1240), OVVERO DA JURIK AL DILUVIO TATARO.

Politica, lettere e ascesi nella Kiev del Mille: La strada dai Varjaghi ai Greci. Chiamatadei Varjaghi e nascita dello stato degli Slavi orientali. Oleg, il principe saggio; Igor', ilprincipe guerriero; Ol'ga, la principessa saggia, si beffa di Costantino IX porfirogenito;Svjatoslav, l'ultimo varjago o la grande espansione territoriale; Vladimir, ilcristianizzatore, impalma Anna porfirogenita; Svjatopolk, il Caino russo e i primi santi;Jaroslav Vladimirovic il Saggio, suocero di tre sovrani europei: eccellente statista emirabile erudito- La tradizione scrittoria kieviana fra Commonwealth bizantino e Slavia ortodoxa. La

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

translatio ad Russos della Tesi slava della continuità dell'apostolato. Dalla Grazia diDio all'imitatio Christi russa. - Lo scrivere per edificare e lo scrivere per rivendicare. Un metropolita politico eteologo: Ilarione di Kiev e la sua trattazione «Della Legge e della Grazia». SanFeodosij emulo di s. Antonio il Grande. L'apporto culturale e spirituale del Monasterokieviano delle Grotte accresce il prestigio e l'autorevolezza culturale e spirituale dellaRus' di Kiev. Il retaggio di san Basilio il Grande modello di ispirazione e crescitaspirituale.

8 - La Cronaca degli anni passati, ovvero l'annalistica immortala la storia di un popolo.Vladimir Monomach e il retaggio anglo-bizantino dell'educazione civica e del buongoverno.- Le narrazioni scritte dei palmisti. I primi picchi di oratoria chiesastica. Le povesti asoggetto.- Del principe i Igor' e della sua schiera: un mirabile canto per una memorabiledisfatta. L'arguto pamelet di Daniele il Recluso.

4 La letteratura del diluvio tataro-mongolo: il nemico ignoto; l'Orda d'oro all'assedio diRjazan'; il Pianto sulla rovina della terra russa; Serapione di Vladimir: una voce dottaper la letteratura antitatara.

4 "Sua maestà la Grande Novgorod". Dalle vittorie lampo di un eroe mito sboccia unnuovo genere letterario: Vita del principe guerriero e santo, ovvero un unto dalSignore per la salvaguardia di un'etnia.

3 LA RUS' MOSCOVITA (1240-1700). LETTERE E ORTODOSSIA PER IL DIVENIREDI UNA NAZIONE.Daniil Aleksandrovic: il capostipite dei gran principi di Mosca sovrano di un borgo dicapanne. Ivan Kalita: dall'abilità amministrativa alla politica lungimirante. La scritturaregionale della frantumazione: da Halic-Volynia all'erudita Smolensk, dalla variegatacuriosità intellettuale di Novgorod alla censurata testimonianza di terrifici assassinii.La Rus' moscovita (1240-1700)

4 Il mirabile ciclo dell'ecatombe della riscossa: dal Campo delle beccacceall'incene-rimento di Mosca. L'amor patrio e lo stilo restio all'adulazione.

4 Rinascita della Slavia Ortodossa fra controversie teologiche e scelte esistenziali.Della Seconda influenza slava meridionale: la diaspora degli allievi e dei seguaci delpatriarca Eutimio di Tarnovo. Il dotto metropolita Kiprian artefice formidabile dellaSeconda translatio ad Russos. Risorge l'annalistica - prodigioso cimento per il consolidamento della Rus' moscovita.Dall'agiografia apologetica ai prodromi di una letteratura asservita alla politica:Epifanij Premudryj e Pachomij Logotet.

3 La letteratura sgorgata dai residui brandelli di fierezza etnica e sovranità locale:Novgorod, Pskov, Smolensk e Tver. Il fulgore di una gemma dell'arte orale dalla provincia di Murom-Rjazan' aipalcoscenici mondiali dei teatri lirici: dalla Fiaba d'amore dei principi russi Petr eFevronia all'opera lirica di N. Rimskij-Korsakov "La leggenda dell'invisibile città diKitez".

4 Mosca contempla la lenta agonia di Bisanzio aspirando a raccoglierne la superbaeredità: gli echi del Concilio di Firenze nel diario di un anonimo russo al seguito delMetropolita Isidoro.La disfatta di Costantinopoli nel racconto di Nestore Iskander, testimone oculare.Vagheggiando la futura grandezza della Rus': Racconti del regno di Babilonia eNarrazione sui Principi Vladimiriani.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

2 Afanasij Nikitin: l'ineccepibile tolleranza religiosa di un girovago forzato fra Kiev el'India, andata e ritorno, nella sua avventurosa narrazione Viaggio al di là dei tre mari

3 "Per natura lo zar è simile agli uomini, per potere, però, è simile all'altissimo Dio"! -rigore, opulenza e terrore nella Regola monastica di Josif l'erudito.

4 Maksim Grek: un umanista sui generis alla corte dello zar e le sue appassionatetestimonianze sulla cultura e la civiltà occidentale coeva raccolte fra gli umanisti diParigi, Firenze e Venezia all'epoca del Savonarola. Vassian Patrikeev: la veemente denuncia scritta dell'asservimento dei contadini nellaRus' cinquecentesca e il loro indissolubile vincolo alla zolla.Il deleterio rigorismo formale della chiesa josifljana e i suoi devastanti effettitestimoniati dagli scritti del metropolita Daniil, josiflano di ferro.

3 Ai tempi di Ivan IV, lo zar terribile, ovvero la sciagura di ereditare il trono in fasce:dalla monumentale fatica scrittoria del Metropolita Makarij ai frammenti ciclopici dellaCronaca illustrata. Il "Libro dei gradi" e Il "Libro dei cento capitoli". Il trionfo delle armisull'antico nemico: "Istoria del regno di Kazan'". Le memorie dell'ondivago AndrejKurbskij fra la gloria militare e la fuga ignominiosa.

3 Il carteggio di Ivan IV: l'eleganza stilistica e la raffinatezza espressiva di un geniocoltissimo stravolte e oscurate dal sarcasmo greve e violento e da un governo puntoregale.

2 I valori imperituri della Rus': ortodossia e amor di patria. L'epopea di Azov: i Cosacchidifensori del suolo e della tradizione ortodossa; il ciclo delle narrazioni.La figura del secentesco bogatyr' dalla steppa all'origine dell'opera lirica russaall'italiana.

2 Il risorgere della figura femminile: l'amena personalità di Ulijanja Osor'inaLazarevskaja.

2 Il grande difensore della fede dei padri: le pagine autobiografiche tratteggiano laammirevole figura dello "scismatico" Avvakum e la superba presenza della consorteal suo fianco in ogni più sciagurata sventura.

Testi consigliati:D. OBOLENSKY, IL COMMONWELTH BIZANTINO, ED. LATERZA, BARI 1974M. CLEMENTI, PER UNA GENEALOGIA DELL'EUROPA ORIENTALE, OVVERO LA SLAVIAETERODOSSA, ED. PERIFERIA, Cosena 2001A. GIAMBELLUCA KOSSOVA, ALL'ALBA DELLA CULTURA RUSSA. LA RUS' KIEVIANA(862.1240), EDIZIONI STUDIUM, Roma, 1996. [Il volume accoglie in appendice la versione italianadi due fra i più significativi componimenti della letteratura kieviana: Narrazione e passione e lode deisanti martiri Boris e Gleb (1015), curata dall'autrice, e L'epopea del principe Igor', ovvero lacampagna del 1185 contro i nomadi della steppa, a cura di A. Danti; ciascun testo e' corredato di unampio saggio che guida il lettore nella decodificazione dei valori culturali e spirituali della nascenteciviltà kieviana.] IBID., DA MOSCA ALL'IMPERO DEGLI ZAR. LETTERATURA E ORTODOSSIA NELLA RUS'MOSCOVITA (1240-1700), Edizioni Studium, Roma, 2001IBID., MAKSIM GREK. UN EMULO DI SAVONAROLA NELLA MOSCOVIA DEL '500, SalvatoreSciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 2012Fuori programma: ANONIMO RUSSO, Narrazione su Uruslan Zalazorevic, glorioso bogatyr', a curadi A. GIAMBELLUCA KOSSOVA,:duepunti edizioni, Palermo 2008 (N.B.! Gli interessati potrannoritirare copia omaggio del volume presso la Cattedra!)Ai fini di meglio soddisfare esigenze ed interessi culturali dei singoli discenti ulteriori letture individuali potranno essere concordate direttamente col docente.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Letteratura tedescaScienze della comunicazione per le culture e le arti

Anno accademico: 2012/2013Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.itCodice: 04488Articolazione in moduli: noDocente: Letteratura tedesca:

Francesca Tucci (Ricercatore)Settore scientifico disciplinare: L-LIN/13Cfu: 9Ore riservate allo studio personale: 165Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60Anno di corso: 2Tipo di valutazione: Voto in trentesimiCalendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioniOrganizzazione della didattica: Lezioni frontali. Frequenza: FacoltativaMetodi di valutazione: Letteratura tedesca: esame oraleRicevimento: Francesca Tucci: Martedì 9.30-10.30, venerdì

9.30-10.30 - email: [email protected] -telefono: 09123863311

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensioneLo studente dovrà sviluppare conoscenze e competenze tali da riuscire a leggere, comprendere einquadrare nel contesto culturale di riferimento i singoli testi di letteratura primaria indicati inprogramma. Dovrà poi mostrare di sapersi orientare nell'ambito della storia letteraria tra '700 e '800e saper riferire criticamente dei testi di letteratura secondaria previsti dal programma.

Capacità di applicare conoscenza e comprensioneIl corso intende porre le basi perché lo studente possa avviarsi all'uso individuale della letteraturatedesca come strumento di lavoro.

Autonomia di giudizioIl corso si propone l'obiettivo di abituare lo studente al riconoscimento autonomo di tipologie testualidifferenti.

Abilità comunicativeLo studente dovrà dimostrarsi in grado di condurre una conversazione articolata su argomentirelativi al corso.

Capacità di apprendimentoAllo studente è richiesto lo sviluppo delle competenze necessarie a preparare l'esame sulla base deimateriali discussi nel corso delle lezioni.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Obiettivi formativiLetteratura tedesca

Titolo del corso: Il teatro tedesco tra Lessing e DürrenmattIl corso intende fornire agli studenti un'introduzione alla storia letteraria tedesca tra Settecento eNovecento, con particolare attenzione alle teorie del tragico. Le date limite entro le quali ci simuoverà sono quelle comprese tra i primi scritti teorici di Lessing e i suoi drammi borghesi (anniCinquanta-Settanta del '700), in un certo senso atti fondativi della tragedia moderna in linguatedesca, e "La visita della vecchia Signora" di Dürrenmatt (1955), con il suo approdo allatragicommedia e la sua sostanziale revoca del tragico. Nel mezzo alcuni degli autori - Schiller,Kleist, Büchner e Brecht - che con i loro drammi e i loro scritti sul teatro hanno contribuito alla storiadella moderna drammaturgia tedesca.

Lezioni frontaliOre: Argomenti:40 Introduzione alla storia del teatro tedesco da Lessing a Dürrenmatt. Attraverso la

lettura dei testi di letteratura primaria (G.E. Lessing, "Emilia Galotti", Fr. Schiller "DonCarlos", H. von Kleist, "Il principe di Homburg", G. Büchner, "La morte di Danton", B.Brecht, "L'anima buona del Sezuan", Fr. Dürrenmatt, "La visita della vecchiasignora"), lo studente si confronterà con i diversi autori, appartenenti a momenticronologici differenti della storia tedesca, con l'obiettivo ricostruire un primo, variegatoquadro di insieme. Punto focale della ricostruzione storico-letteraria sarà il teatro, invirtù del contributo essenziale da questo dato alla nascita e allo sviluppo della culturatedesca. A questi testi di letteratura primaria gli studenti dovranno affiancare, secondole indicazioni bibliografiche fornite in seguito dalla docente, lo studio di un periodocircoscritto della storia letteraria dei paesi di lingua tedesca e la lettura di un testo disaggistica.

Testi consigliati:Michele Cometa (a cura di), L'età classico-romantica. La cultura letteraria in Germania traSettecento e Ottocento, Laterza, Roma-Bari 2009.Peter Szondi, Teoria del dramma moderno. 1880-1950, Einaudi, Torino 2000.Gotthold Ephraim Lessing, Emilia Galotti, Einaudi, Torino 1980.Friedrich Schiller, Don Carlos, Marsilio, Venezia 2004.Heinrich von Kleist, Il principe di Homburg, in id., La brocca rotta, Anfitrione, Il principe di Homburg,Garzanti, Milano 1984.Georg Büchner, Teatro. La morte di Danton, Leonce e Lena, Woyzeck, Adelphi, Milano 1978.Bertolt Brecht, L'anima buona del Sezuan, Il nuovo Melangolo, Genova 2009.Friedrich Dürrenmatt, La visita della vecchia Signora, Einaudi, Torino 1989.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Lingua albanese IScienze della comunicazione per le culture e le arti

Anno accademico: 2012/2013Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.itCodice: 04525Articolazione in moduli: noDocente: Lingua albanese I:

Gezim Gurga (Ricercatore)Settore scientifico disciplinare: L-LIN/18Cfu: 6Ore riservate allo studio personale: 110Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40Anno di corso: 2Tipo di valutazione: Voto in trentesimiCalendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioniOrganizzazione della didattica: 26 ore di lezioni frontali

14 ore di esercitazioni: Lettura, traduzione e analisidel testo

Frequenza: ConsigliataMetodi di valutazione: Lingua albanese I: esame scritto, esame oraleRicevimento: Gezim Gurga: Lunedì ore 12.00 - 14.00, martedì ore

12.00 - 14.00, venerdì ore 12.00 - 14.00 - Viale delleScienze, Edificio 15, V piano, stanza 502 - email:[email protected] - telefono: 09123896313

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensioneAcquisizione di una competenza attiva e passiva della lingua albanese. Lettura, interpretazione etraduzione di un testo dall'albanese e in albanese.

Capacità di applicare conoscenza e comprensioneCapacità di applicazione delle norme grammaticali nella fase di elaborazione di un testo inalbanese. Capacità di sostenere conversazioni in lingua.

Autonomia di giudizioValutare e predisporre autonomamente una strategia della comunicazione in seguito alla raccoltadei dati linguistici.

Abilità comunicativeCapacità di organizzare la comunicazione linguistica in albanese.

Capacità di apprendimentoAcquisire la conoscenza dei dati linguistici (grammatica e lessico) e la capacità di organizzarli incomunicazione attiva.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Obiettivi formativiLingua albanese I

Titolo del corso: Lingua albanese IIl corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze di base della grammatica e del lessicoalbanese.

Lezioni frontaliOre: Argomenti:2 Nozioni generali sulla lingua albanese.4 Classificazione verbale

Forme e funzioni del modo indicativo4 Forme e funzioni del modo congiuntivo2 Forme e funzioni del modo condizionale4 Declinazione dei sostantivi2 Declinazione degli aggettivi2 Forme e funzioni dei pronomi personali2 Declinazione dei pronomi dimostrativi 2 Declinazione di aggettivi e pronomi possessivi2 Le preposizioni che reggono l'accusativo e l'ablativo

EsercitazioniOre: Argomenti:14 Lettura, traduzione e analisi del testo

Testi consigliati:Francesco Solano, Manuale di Lingua Albanese, Corigliano Calabro, 1988Altri materiali saranno distribuiti nel corso delle lezioni.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Lingua albanese IIScienze della comunicazione per le culture e le arti

Anno accademico: 2012/2013Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.itCodice: 04527Articolazione in moduli: noDocente: Lingua albanese II:

Gezim Gurga (Ricercatore)Cfu: 6Ore riservate allo studio personale: 110Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40Anno di corso: 3Tipo di valutazione: Voto in trentesimiCalendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioniOrganizzazione della didattica: 30 ore di lezioni frontali

10 ore di esercitazioni in aulaFrequenza: ConsigliataMetodi di valutazione: Lingua albanese II: esame scritto, esame oraleRicevimento: Gezim Gurga: Lunedì ore 12.00 - 14.00, martedì ore

12.00 - 14.00, venerdì ore 12.00 - 14.00 - Viale delleScienze, Edificio 15, V piano, stanza 502 - email:[email protected] - telefono: 09123896313

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensioneAcquisizione di una competenza attiva della lingua albanese. Lettura, interpretazione e traduzione diun testo dall'albanese e in albanese.

Capacità di applicare conoscenza e comprensioneCapacità di applicazione delle conoscenze delle strutture sintattiche semplici e complesse ecapacità di comprensione del lessico albanese e delle sue stratificazioni nella fase di elaborazionedi un testo in lingua. Capacità di organizzare conversazioni in lingua.

Autonomia di giudizioValutare e predisporre autonomamente una strategia della comunicazione in seguito alla raccoltadei dati linguistici, in particolare delle strutture sintattiche.

Abilità comunicativeCapacità di organizzare la comunicazione linguistica in albanese.

Capacità di apprendimentoAcquisire la conoscenza dei dati linguistici (sintassi e lessico) e la capacità di organizzarli incomunicazione attiva.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Obiettivi formativiLingua albanese II

Titolo del corso: Lingua albanese IIIl corso si propone di fornire agli studenti conoscenze approfondite della grammatica e del lessicoalbanese.

Lezioni frontaliOre: Argomenti:2 Forme e funzioni del modo ammirativo2 Forme e funzioni del modo ottativo2 Funzioni delle forme verbali non flessibili4 Tipi, forme e funzioni della particella di congiunzione2 L'uso dei pronomi atoni semplici e composti3 Tipi e modi della derivazione lessicale15 Le strutture sintattiche principali dell'albanese

EsercitazioniOre: Argomenti:10 Lettura, traduzione e analisi del testo.

Testi consigliati:Namik Ressuli, Grammatica Albanese, Bologna, 1985.Altri materiali saranno distribuiti nel corso delle lezioni.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Lingua araba IScienze della comunicazione per le culture e le arti

Anno accademico: 2012/2013Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.itCodice: 04534Articolazione in moduli: noDocente: Lingua araba I:

Patrizia Spallino (Ricercatore)Settore scientifico disciplinare: L-OR/12Cfu: 6Ore riservate allo studio personale: 110Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40Anno di corso: 2Tipo di valutazione: Voto in trentesimiCalendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioniOrganizzazione della didattica: Lezioni frontali

Esercitazioni:Esercizi in classe e relativa correzioneLettura ad alta voce.Brevi colloqui orali.Esercitazione di traduzione

Frequenza: ConsigliataMetodi di valutazione: Lingua araba I: esame scritto, esame orale, attività di

laboratorioRicevimento: Patrizia Spallino: Il ricevimento è fissato dalle ore

11.15 alle ore 12.15 del mercoledì presso l'edificio 15di Viale delle Scienze, sesto piano, studio 606. -email: [email protected] - telefono:3394831942

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensione

Riconoscimento dell'alfabeto arabo. Capacità di lettura e di traslitterazione. Comprensione dellafrase nominale, dello stato costrutto e sue modalita' d'applicazione. Conoscenza del verbo arabosemplice. Conoscenze delle formule di saluto e convenevoli di base.

Capacità di applicare conoscenza e comprensioneApplicare le conoscenze di base su testi elementari in lingua araba

Autonomia di giudizioCapacità di giudicare le varie strutture morfologiche e sintattiche di base.

Abilità comunicativeRiuscire a comunicare tramite le prime espressioni della lingua araba di base

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Capacità di apprendimentoRaggiungimento degli obiettivi fissati dal programma che consenta agli allievi di continuare aprocedere nei livelli successivi in modo più o meno autonomo.

Obiettivi formativiLingua araba I

Il corso si prefigge l'acquisizione dei principi che regolano la lingua araba nei suoi aspetti fonologico,morfologico, lessicale e sintattico attraverso un approccio che tiene conto delle moderne teorie perl'apprendimento della L2 senza tralasciare la descrizione che i grammatici arabi hanno dato dellapropria lingua.

Lezioni frontaliOre: Argomenti:3 I - Introduzione

1. Nascita e sviluppo della lingua araba2. Registri di lingua e poliglossia

15 II - Scrivere arabo1. Dalla rappresentazione simbolica al segno grafico2. Il sillabario arabo

2 3. Nozioni di fonetica e fonologiaIII - Morfologia1. I morfemi2. Nomi, verbi, particelle

3 3. I nomi4. Le particelle: introduzione

3 IV - Pensare per radici1. Il sistema derivazionale: sua duttilità e funzionalità

6 V - SintassiLa flessione della proposizione nominale.

3 Lo stato costrutto.L'aggettivo e suo accordo

1 Pronomi personali1 Aggettivi possessivi2 Presentazione del verbo

EsercitazioniOre: Argomenti:0 Ogni unita di grammatica sarà corredata da un'ora di esercitazione in classe per la

correzione degli esercizi sotto la guida della docente

Testi consigliati:Veccia Vaglieri L.,Maria Avino, Grammatica teorico-pratica della lingua araba, Istituto per l'Oriente,Roma 2011.Mion G., La lingua araba, edizioni Carocci, Roma 2007. Testi e letture di base saranno fornite agli allievi dal docente durante il corso delle lezioni.Dizionari consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Baldissera E., Dizionario compatto italiano arabo, arabo italiano, Zanichelli, Bologna,1994 osuccessiva edizione.Testi distribuiti dalla docente durante lo svolgimento delle lezioni

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Lingua araba IIScienze della comunicazione per le culture e le arti

Anno accademico: 2012/2013Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.itCodice: 04536Articolazione in moduli: noDocente: Lingua araba II:

Patrizia Spallino (Ricercatore)Lingua araba II: Valeria Rizzitano (Assistente R.E.)

Cfu: 6Ore riservate allo studio personale: 110Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40Anno di corso: 3Tipo di valutazione: Voto in trentesimiCalendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioniOrganizzazione della didattica: Approccio metodologico che mantiene lo studio della

grammatica tradizionale ma che propone allo stessotempo il dialogo ed il riferimento a situazioni concretedella vita quotidiana per consentire al discente diimparare le strutture comunicative fondamentali nelmodo più immediato.

Frequenza: ConsigliataMetodi di valutazione: Lingua araba II: esame scritto, esame orale, sviluppo

di casi di studio, discussione guidata in gruppoLingua araba II:

Ricevimento: Patrizia Spallino: Il ricevimento è fissato dalle ore11.15 alle ore 12.15 del mercoledì presso l'edificio 15di Viale delle Scienze, sesto piano, studio 606. -email: [email protected] - telefono:3394831942Valeria Rizzitano: giovedì ore 10 - email: [email protected] - telefono: 3402706758

Obiettivi formativiLingua araba II

Titolo del corso: Lingua araba II Il corso è destinato a studenti ce hanno già affrontato l'afabetizzazione e che possiedono le primenozioni della grammatica araba.Obiettivi prefissati: Sviluppare le competenze grammaticali già acquisiteApprendimento di nuove strutture sintatticheEsercitare l'ascolto della lingua

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Fornire allo studente le basi fraseologiche e lessicali elementari per comunicare nella vita quotidiana

Lezioni frontaliOre: Argomenti:3 Il verbo trilittero regolare. Coniugazione4 Il verbo «kana» e le sue sorelle.

Inna e le sue sorelle2 Modo congiuntivo2 Modo condizionale-iussivo2 Imperativo2 Participi2 Il masdar6 Forme dei verbi derivati3 Sull'uso del dizionario arabo14 Studio di testi per l'apprendimento della conversazione

Lettura, traduzione, commento grammaticale e sintattico di passi scelti.

EsercitazioniOre: Argomenti:10 Esercizi di grammatica e di traduzione.

Ascolto di conversazione da cd-rom