Sassoferrato Mia Anno 2008

-

Upload

luigi-garofoli -

Category

Documents

-

view

519 -

download

5

Transcript of Sassoferrato Mia Anno 2008

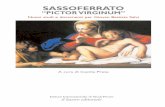

SassoferratoPubblicazione a cura dell’Associazione

“Sassoferratesi nel mondo”N°2 - Luglio 2008 mia

Direttore: Raniero Massoli-NovelliVice direttore: Perseo TrojaniRedazione: Timoteo Benedetti

Alberto AlbertiniValentina ArtegianiMassimo BardelliUmberto Comodi BallantiAntonio Maria LuziGiovanni PesciarelliVittorio Toni

Associazione “Sassoferratesi nel mondo”Palazzo BaldiniCorso Don Minzoni, 4060041 Sassoferrato (An)

Segreteria : Tel. 0732 959345Fax 0732 [email protected]

Sopra: Francesco Garofoli - Paesaggio sotto la neve - 1986 - AcquaforteFoto di copertina: Raniero Massoli-Novelli

Grafica e stampa: Tipografia Garofoli [email protected]

N°2 - Luglio 2008

SassoferratomiaLa nostra Associazione è nata e si è con-cretizzata con poche e semplici conside-razioni. Essere sassoferratesi è comeessere nati in qualsiasi altro paese. I na-poletani direbbero “ogni scarrafone èbell’ a mamma soja”. Noi siamo consa-pevoli di appartenere ad un territorio lacui storia viene da lontano, la sua cultura,bellezza, arte, tradizioni, tutti ingredientiinteressanti per riflettere, compiacersi,meditare ed elaborare. Miscela preziosaper accendere un futuro che sappia por-tare a traguardi dignitosi, ambiziosi adesclusivo beneficio della collettività.I due anni velocemente trascorsi ci hannoappena introdotto nell’ingranaggio dellavalorizzazione del nostro territorio, di per-sonaggi che con la capacità, l’impegno, laserietà hanno raggiunto posizioni di ri-lievo contribuendo a portare alto il con-

cetto di “sassoferratesità”. Importante ri-teniamo sia non dimenticare anche coloroche in passato si sono impegnati in talsenso. Un ringraziamento particolare ainostri soci (oltre 70, finora, da diverseparti del mondo) che ci sostengono inparte con i contributi indispensabili per ilprosieguo della vita dell’Associazione.Grazie inoltre a coloro che collaboranocon pubblicazioni e servizi vari. Ringra-ziamenti al Comune di Sassoferrato, allaFondazione Cassa di Risparmio di Fa-briano e Cupramontana, alla Farroteca diMonterosso di Lea Luzi, alle fiorerie LaPrimavera e Clorofilla di Sassoferrato.Ringraziamenti infine ai componenti ilConsiglio Direttivo per il volontario impe-gno supportato da una notevole passioneper la loro terra.

Timoteo Benedetti

La parola al Presidente

Visita periodicamente il nostro sitowww.sassoferratomia.ite troverai tutte le informazioni utili sull’Associazione.

Segnalazioni, suggerimenti e iniziative da parte dei soci possono essere inviate a:[email protected]

2

Sabato 11 agosto 2007, presso la Sala del Consiglio Comunale di Sas-soferrato, alla presenza di un numerosissimo pubblico, del Sindaco Ri-naldi, dell’Assessore alla Cultura Censi, del Presidente Onorariodell’Associazione Padre Stefano Troiani e di tutto il Consiglio Direttivodell’Associazione si è svolta la seconda premiazione del Premio MonteStrega. Un breve saluto del Primo Cittadino evidenzia le finalità dellaAssociazione e riconosce i lodevoli meriti dei nostri premiati concitta-dini che hanno saputo, nelle loro specifiche attività, dare lustro al no-stro paese, contribuendo a migliorare l’immagine della nostraSassoferrato.La parola passa poi al nostro Presidente Timoteo Benedetti per un sim-patico saluto ai premiati, ai loro familiari e a tutti gli intervenuti. Lamolla che spinge i collaboratori e gli associati altro non è che l’amoreper la nostra terra, la nostra cultura, le nostre tradizioni particolar-mente sentite soprattutto da coloro che vivono lontano dal proprioPaese.I personaggi contemporanei prescelti sono stati il Dott. Franco Fra-sconi, il Prof. Raniero Massoli-Novelli e Padre Armando Pierucci, men-tre quelli premiati “alla Memoria”: Padre Antonio Lisandrini, DonAlberico Pagnani e Prof. Guido Vitaletti.Il loro profilo professionale viene di seguito evidenziato nelle loro spe-cifiche peculiarità.Molto simpatici ed interessanti gli interventi dei premiati nonche quellidei familiari dei premi alla memoria, in particolare quello del giovaneGiacomo Pagnani che con bravura e spigliatezza ha ricordato la bellafigura di Don A. Pagnani.La cerimonia si è svolta con la consegna dei premi (ceramica raffigu-rante il paesaggio del Monte Strega eseguita dagli alunni della scuolamedia Bartolo da Sassoferrato diretta dal Prof. Calagreti) e relativapergamena) intercalata da piacevoli brani musicali di Alissa Bruschi eFrancesco Fioranelli.Ringraziamenti al Comune di Sassoferrato, alla Fondazione Cassa diRisparmio di Fabriano e Cupramontana, al presentatore della manife-stazione Vittorio Toni (in assenza giustificata dell’ormai titolare BiagioMarini), alla Ditta “Farroteca Monterosso” di Lea Luzi, dispensatrice diun succulento buffet, alle Ditte Fiori e Piante Primavera e Clorofilla edinfine a Massimo Bardelli, delegato Regionale della FIAF, per il servi-zio fotografico.

Premio Monte StregaEdizione 2007

Su il sipario...

Premiazione presso la Sala Consiliare

Padre A. Pierucci, Raniero Massoli-Novelli e Franco Frasconi

3

Dott. FRANCO FRASCONIE’ nato a Sassoferrato, dove ha frequentatogli studi fino al Liceo Scientifico, si è poi lau-reato in Fisica Nucleare presso l’Università diBologna.

Con una borsa di studio ha prima lavoratocome ricercatore al Politecnico di Milano oc-cupandosi di materiali compositi per applica-zioni tecnologicamente avanzate.Nel 1988 si è trasferito al CERN di Ginevra

dove, con il gruppo del Prof. Zichichi ha lavo-rato all’esperimento L3 nell’ambito della fi-sica subnucleare.Successivamente, nel 1991,si è trasferito in Germania dedicandosi allarealizzazione di un rivelatoreVXD nel contestodell’esperimento ZEUS di Amburgo, dive-nendo coordinatore e responsabile del cor-retto funzionamento dello stesso. Ritornato alCERN di Ginevra ha collaborato con il Prof. T.Ypsilantis allo studio di un rivelatore di neu-trini solari da installare presso i laboratori delGran Sasso.Nel 1955 si è trasferito alla Syra-cuse University (U.S.A.) con l’incarico di Re-search Associate Professor unendosi algruppo coinvolto nello studio e realizzazionedi un rivelatore di luce Cherenkov per l’espe-rimento CLEO III. Sempre presso la SyracuseUniversity ha tenuto corsi sulle tecniche di ri-velazione della radiazione nucleare e subnu-cleare. Nel 1997 è rientrato in Italiaassumendo l’incarico di ricercatore presso laSezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di Fi-sica Nucleare.Nell’ambito di una collabora-zione Italo-Francese ha preso parte comecoordinatore al progetto per la realizzazione

dell’interferometro VIRGO dei sistemi di iso-lamento sismico degli specchi realizzati dalgruppo I.N.F.N. di Pisa, dove dal 2003 ottienel’avanzamento a “Primo Ricercatore” pressola stessa Sezione dell’Istituto Nazionale di Fi-sica Nucleare da cui dipende. E’ stato inoltreresponsabile scientifico per 4 anni (2002-2006) del dipartimento all’interno del Labora-torio E.G.O. legato al suddetto progettoVIRGO. L’esperienza acquisita è comprovatada oltre 100 pubblicazioni su riviste specializ-zate elencateci e agli atti di questa Associa-zione “ Sassoferratesi nel Mondo.”

Prof. RANIERO MASSOLI NOVELLIProfessore universitario di geologia, con lapassione per i viaggi, l’ambiente naturale ela fotografia, vive e lavora a Roma.Ha insegnato nelle Università di Cagliari, Mo-gadiscio, Addis Abeba, l’Aquila e Roma Tre.E’ stato vicepresidente della SIGEA (SocietàItaliana di Geologia Ambientale) ed è mem-bro di numerose associazioni scientifiche edambientali italiane e straniere.E’ autore di oltre 160 pubblicazioni scientifi-

I premiati

Timoteo Benedetti, Luigi Rinaldi e Franco Frasconi Gianni Pesciarelli, Franco Brescini e Padre Armando Pierucci

Padre Stefano Troiani, Vittorio Toni e Franco Frasconi Raniero Massoli-Novelli e Bassimo Bardelli

4

che, e di cinque volumi divulgativi su temati-che ambientali: Lo stagno di Molentargius(1976), East Africa (1985), Ecologia in Sarde-gna (1986), Le zone umide della Sardegna(1989), Monumenti geologici: conservare ilpatrimonio della Terra (1998); ”I miei viaggi”(2007). E’ autore di un CD fotografico, bilin-gue, Geositi: conservare il patrimonio geolo-gico (2001), il primo ad essere pubblicato inItalia in tale settore, dove vi è un capitolo de-dicato alla geologia di Sassoferrato e din-torni. Nel lontano biennio1959-1960 è statoautore di una importante tesi di laurea dal ti-tolo “Aspetti geologici e idrogeologici del ter-ritorio tra Sassoferrato ed il Monte Cucco”,ricca di spunti ancora oggi attuali.Successivamente come geologo professioni-

sta, ha collaborato a fondamentali ricerchedi acqua per il Comune di Sassoferrato.Negli anni ’70 ha scritto ed operato perl’apertura al pubblico delle Grotte di Frasassi,in polemica con associazioni che vi si oppo-nevano.Recentemente con il giovane collega France-sco Lunardi, ha progettato un importante iti-nerario geoturistico che parte dalle Grotte diFrasassi, passa per Sassoferrato e dintornied arriva al Monte Catria.Ha poi contribuito alla crerazione del Museodella Miniera di Zolfo di Cabernardi e fa partedel Comitato per la difesa del Monte Ro-tondo.E’ da molti anni giornalista pubblicista, ed haviaggiato e fotografato in oltre 50 Paesi. Conarticoli e foto ha collaborato a quotidianicome l’Unione Sarda e il Giornale, ed ha pe-riodici come Geologia dell’Ambiente, Diana,Ambiente, Habitat, Airone; con scritti, foto edinterviste ha spesso portato il territorio diSassoferrato, con le sue importanti valenzeambientali, all’attenzione della stampa na-zionale.

PADRE ARMANDO PIERUCCI

Marchigiano di Sassoferrato per la sua lungaattività svolta nella nostra cittadina, è nato nel1935 a Maiolati Spontini. Diplomato in cantogregoriano, pianoforte, musica corale e dire-zione di coro, organo e composizione organi-stica, risiede a Gerusalemme. Dal 1988 èorganista del Santo Sepolcro e Presidente delConservatorio di Musica “ Magnificat “ chefece “nascere”, 10 anni fa, per superare le bar-riere fra ebrei e palestinesi, per far incontrarepersone di diversa etnia, religione e naziona-lità. Il corpo insegnante di questa singolarescuola è infatti formato da Israeliani, Palesti-nesi, Armeni, Europei, Arabi, Americani: cri-stiani di tutte le confessioni, israeliti emusulmani. Padre Armando Pierucci, dopo il di-ploma, ha insegnato organo e composizioned’organo per molti anni al Conservatorio di Pe-saro, ha tenuto numerosissimi concerti in Italiae all’estero come direttore di coro e organista,scrivendo musiche per organo, arpa, ottoni. InTerra Santa compone molte messe in latino edin arabo e musiche. Padre Armando Pierucci èconsiderato in Europa il “più grande composi-tore e organista”. Il suo grande desiderio di im-parare a suonare è vivo fin da bambino e, solograzie a questa forte motivazione e alla provvi-denza, imparò a suonare: era allora proibito perun fratino andare a suonare l’armonium in cap-pella. La sua passione per la musica, dopo unavita dedicata all’insegnamento lo ha guidato susentieri inimmaginabili, fondando, contro ogniavversità, l’Istituto Musicale il Magnificat inTerra Santa. Così Padre Pierucci narra di sé: “Lamusica è stata tutta la mia vita..., mi ha per-messo di incontrare persone di grande levaturaculturale e spirituale..., di entrare nell’inse-gnamento in conservatorio e di essere arrivatoin Terra Santa e, poiché non ci può essere mu-sica senza insegnamento, di poter aprire unascuola innovatrice!”.

PADRE ANTONIO LISANDRINI

Sono molti i meriti e le motivazioni che pos-sono accompagnare l’assegnazione del PremioMonte Strega a Padre Antonio Lisandrini, la cuigrandezza s’è manifestata in modo preminentenell’oratoria sacra, tanto da essere chiamato il“Demostene del XX secolo”.Laureato all’Università Cattolica di Milano conuna tesi su Spinosa, insegnò Filosofia nell’Uni-versità di Urbino, di poi sociologia ed eloquenzasacra, rispettivamente nel Pontificio AteneoAntoniano e nell’Università Luterana di Roma.Fu consultatore nel Sinodo Romano e membrodi una commissione preparatoria del ConcilioEcumenico; nell’ordine a cui apparteneva rive-stì vari incarichi che assolse con impegno ecompetenza. Fu locatore assiduo alla Radio Va-ticana e alla Rai. Le sue più grandi trasmissionisono state le radiocronache dei funerali di PioXII e dell’incoronazione di Giovanni XXIII.Alla televisione curò documentari di grande in-teresse religioso e culturale, come gli “Attidegli Apostoli” e “Attraverso la Bibbia”; fu at-

tivo parlatore anche presso diversi centri tele-visivi degli Stati Uniti. L’oratoria fu la suagrande vocazione, raggiungendo le più altevette della comunicazione di massa e rinno-vando i modi di pensare e la trattazione di dot-trine religiose e sociali.

L’assessore Censi consegna la pergamena al fa-miliare di P. A. Lisandrini

5

Attraverso la predicazione si affermò come unodei più affascinanti protagonisti della storiacattolica del XX secolo in Italia, qualificandosicome una delle punte di diamante del rinnova-mento politico-religioso della società italiana,in cerca, dopo la funesta parentesi della se-conda guerra mondiale, di una nuova immaginee di un nuovo assetto.Con una predicazione del messaggio evange-lico forte e convinta, con una straordinaria sim-patia umana e religiosa, raggiunse il cuore el’intelligenza delle masse aprendole alla pro-posta di rinnovamento del pensiero politico edella pratica religiosa e sociale della Chiesa.Per la notorietà delle sue doti oratorie fu chia-mato ha svolgere il ministero in tutta Italia, inGermania, Inghilterra, Egitto, Argentina e inmolti stati del Nord e Sud America; a BuenosAires, in una circostanza ebbe un milione diuditori; negli ultimi anni predicò in India, inGiappone, a Formosa; parlò più volte nei piùgrandi teatri d’Italia e di altri paesi, in sedi uni-versitarie. Sentì profondamente gli ideali dellalibertà e della giustizia sociale, combattè ogniforma di violenza, mettendosi anche a fiancodelle formazioni partigiane delle nostre mon-tagne. Amò profondamente la sua e nostracittà di Sassoferrato; per esprimere questo sen-timento coniò una parola di grande forza e vita:la “Sassoferratesità”.

DON ALBERICO PAGNANISpirito profondamente religioso e nobile figuradi intellettuale, i suoi studi hanno spaziato in

varie discipline, con particolare riferimento aquelle storiche, nelle quali ha approfondito conserietà e passione i momenti più salienti e gliavvenimenti più incisivi della vita nelle nostreterre, affidandoli per sempre alla civica memo-ria. I due suoi volumi: “La Storia di Sentinum”e “Storia di Sassoferrato” costituiscono ancora,a parecchi decenni dalla loro pubblicazione, lescritture di riferimento di ogni successiva ri-

cerca delle opere edite riguardanti le nostreterre, le nostre genti, le loro civiltà, gli avveni-menti accaduti dall’antichità fino agli anni cin-quanta del Novecento. Cultore esemplare dellaagiografia monastica e sacerdotale, con i suoiscritti ha saputo tracciare ritratti di grande ri-lievo, contribuendo all’ampliamento di quellaspecifica letteratura che ha, appunto, per og-getto la vita dei santi, narrandone con acutezzainterpretativa e fine stile letterario le vicendeumane ed evidenziandone i grandi meriti pa-storali. I suoi scritti, che costituiscono un im-portante e corposo lascito, oggi sonocertamente di grande aiuto nella conoscenzadelle vicende storiche e della realtà di questiluoghi, a cui si dedicò con profondo amore egrande rispetto, sapendoli descrivere e rappre-sentandoli, tra l’altro, con affetto ma al con-tempo con rigorosa misura.

PROF. GUIDO VITALETTINasce a Roma da famiglia originaria di Val-

dolmo, trascorre l’infanzia e la gioventù traRoma e le Marche, cui sempre rimane attac-cato. Laureatosi in lettere all’Università diRoma, si dedica all’insegnamento come ordi-nario presso vari Licei ed Università, tra cui laScuola Normale di Pisa e l’Università di Lucca,nonché quella di Lisbona. Dirige il GiornaleDantesco dal 1922 al 1927. A Lisbona arriva nel1926, vi rimane quattro anni, assumendo l’in-

carico di Addetto Culturale presso l’Amba-sciata d’Italia, incarico conferitogli dal GovernoItaliano che poi riceverà successivamenteanche per l’Ambasciata d’Italia a Londra. Nelfrattempo decide di voler trascorre il suo tempolibero nelleMarche ed acquista a Sassoferrato,in Castello, una parte dell’allora dirupo PalazzoBentivoglio, che verrà completamente ristrut-turato. Nel 1930 parte per il Brasile, dove èstato invitato a tenere un ciclo di conferenze suVasco de Gama, Camoes e i suoi legami storicitra Portogallo e Brasile; anche qui collabora conl’Ambasciata d’Italia a Rio de Janeiro. Dopo treanni rientra in Europa, a Nizza, con l’incarico difondare la Libreria Italiana. Nel 1935 si reca aCopenhagen dove fonda la Società di StudiDanteschi; nel 1936 viene incaricato di fondaree dirigere la Scuola Italiana, destinata ai figli

degli italiani residenti in Inghilterra; sempre nel1936 decide di fare un breve viaggio in Italiaper motivi di salute, convinto che il clima delleAlpi gli avrebbe giovato. Muore improvvisa-mente a Torino. Nel suo testamento moralechiede di essere sepolto nelle sue amateMar-che, alle falde del Monte Strega; le sue ceneririposano nella cappella di famiglia del cimiterodi Camporè. Guido Vialetti ha amato profonda-mente la propria cittadina e la sua terra mar-chigiana (vedi gli studi”Dolce Terra di Marca”);è stato valido consigliere delle nostre Istitu-zioni. Ha effettuato studi su Sentinum e rifon-dato il locale Museo Archeologico; hapubblicato testi e stampe sulla vita e le operedi importanti personaggi sassoferratesi; hapubblicato testi e laudi spirituali, testi di sto-ria, letteratura, su artisti come MichelangeloBuonarroti, Dante Alighieri, Torquato Tasso ealtri. Ha messo in risalto la Corte di Urbino. Haraccontato l’opera del Salvi pittore eseguita aPerugia e Venezia. Moltissime sono state lesue pubblicazioni, di cui 46 monografie chesono reperibili presso gli archivi informaticidelle regioni italiane. I sassoferratesi sono or-gogliosi di annoverare tra i propri concittadiniun personaggio come il Prof. Guido Vialetti.

Ritirano il premio i giovani nipoti Giacomo Pagnanie Riccardo Troncanetti.

Gianni Pesciarelli consegna il premio ad AnnaVitaletti.

6

1 2 3

4 5

6 7

8 9

7

La premiazione del Prossimo premio MonteStrega 2008, si terrà SABATO 23 AGOSTO,alle ore 16,00 presso la Sala Consiliare delComune di Sassoferrato.I premiati saranno:Renzo Ruzziconi, Docente e Ricercatore Re-sponsabile Università Facoltà di Chimica diPerugia e Basilicata;

Giuseppe Vitaletti, Docente e RicercatoreResponsabile di Economia e Finanze Univer-sità di Roma e Viterbo (Tuscia). Esperto con-sulente Ministero di Economia e Finanze inmateria di Federalismo Fiscale.

La serata sarà allietata dalla bella voce di Ro-sita Tassi.

I premiati “alla memoria” saranno:

Pietro Camilli, Sindaco di Sassoferrato nellaprima legislatura post bellica;

Albertino Castellucci, Onorevole e Sindacodi Sassoferrato;

Robert Mondavi, è stato, tra i figli del con-cittadino Cesare Mondavi, colui che, con ilfratello Pietro, ha reso grande l’azienda vini-cola “ Mondavi Winary”, considerata tra lepiù prestigiose degli USA;

Domenico Morbidelli, sassoferratese, coni suoi figli e nipoti, ha dato grande prestigioalla città di Extrema, Brasile.

DOMENICA 24 AGOSTO p.v. la manifesta-zione si concluderà con la visita guidata, deisoci dell’Associazione e di coloro che vor-ranno partecipare, ai tre Musei cittadini conil seguente programma:ore 9,00 visita al Museo Miniera di Zolfo diCabernardiore 10,30 visita al Museo Tradizioni Popolariore 11,00 visita al Museo Archeologicoore 13,00 pranzo sociale presso Ristorante LaRocca. L’invito alla partecipazione è aperto aiSoci e coloro che vorranno prenderne parte.È obbligatoria la prenotazione entro il20/08/08- Tel.073295444

Diretta web delPremio Monte Strega 2008Sarà possibile assistere alla diretta della serata di premiazione del 23 agosto 2008collegandosi dalle ore 16,00 al sito www.sassoferrato.tv.

www.sassoferrato.tv

Premio Monte Strega2008

Il 23 agosto la terza edizione

Pagina precedente:

1. In prima fila la fam. Vitaletti

2. La cantante Alissa Bruschi

3. Giacomo Pagnani e Riccardo Troncanetti

4. Vittorio Toni e Padre Armando Pierucci

5. Padre Armando Pierucci e Anna Porfiri

6. Franco Frasconi

7. Padre A. Pierucci e Raniero Massoli-Novelli

8. Giovanni Pesciarelli

9. Mario Toni e Padre Armando Pierucci

8

Come ormai da tempo i mezzi di informazioneci stanno ricordando, la disponibilità di com-bustibili fossili (petrolio e suoi derivati, car-bone e gas naturali) che sono alla basedelladomanda energetica della nostra società, staper arrivare ad un livello di guardia preoccu-pante a causa dell’esaurimento dei giaci-menti noti e delle sempre più elevatedifficoltà di individuarne dei nuovi. In ag-giunta, alcune nazioni in forte espansioneeconomica, Cina ed India in testa, stanno au-mentando oltre le previsioni, la domanda dicombustibili per soddisfare le richieste ener-getiche che tale crescita impone per restareal passo con gli obiettivi economici. Un altroaspetto del problema energetico è rappre-sentato dall’inquinamento del pianeta deri-vante dalla emissione di gas serra prodottidurante l’uso dei combustibili fossili. Accer-tato che il primo problema ha creato scompi-glio nel calcolo delle previsioni sull’utilizzodelle riserve energetiche, il secondo haaperto orizzonti inquietanti su problemi pertroppo tempo sottovalutati o dimenticati chemeritano risposte immediate. Il futuro ener-getico, pertanto, sembra il nodo crucialedella nostra organizzazione societaria e ilproblema principale per le generazioni attualie future. Trovare una soluzione duratura aquesti due problemi solo apparentemente di-sgiunti, rappresenta un obiettivo sul quale unqualsiasi paese moderno e civile deve con-centrarsi con il preciso scopo di fornire alter-native all’utilizzo dei combustibili fossili chesiano durature, sicure e che limitino il loroimpatto ambientale sul pianeta. Nel nostropaese, che non ha a disposizione giacimentidi combustibili fossili rilevanti per poter sod-disfare il fabbisogno energetico nazionale, ilproblema della mancanza di fonti di energiasta creando un ostacolo in più ad una econo-mia in piena recessione. La soluzione del pro-blema energetico potrebbe influenzaresignificativamente anche quella di altri adesso connessi.

Le alternative La sostituzione delle attualifonti di energia è sicuramente un’impresanon semplice. Per troppo tempo abbiamovisto a grande distanza temporale il giornodel loro esaurimento. Solo recentemente cistiamo accorgendo che il 2050, prima datafissata come limite ultimo per l’utilizzo degliattuali combustibili, e ancora piu’ recente-

mente il 2040 come aggiornamento delle pre-visioni tenendo conto della continua crescitadi domanda energetica, rendono le prospet-tive molto piu’ preoccupanti. Nel frattempoci si è affrettati a dire, che un’ottima alter-nativa ai combustibili fossili e’ rappresentatadallo sfruttamento dell’energia solare.Anche se questa alternativa può essere con-siderata valida, la cosa merita un’analisi tec-nologica più dettagliata che cerchi di metterein risalto sia gli aspetti positivi sia quelli ne-gativi. Il Sole irraggia in nostro pianeta conuna quantità enorme di energia solare (circa10000 volte superiore a tutta l’energia usatadall’uomo) ma poco concentrata e piuttostodifficile da convertire in energia facilmentesfruttabile (principalmente elettricità) con ef-ficienze accettabili. L’intensità della radia-

zione solare che in media arriva sulla terra e’pari a circa 1000 W per metro quadrato di su-perficie. La tecnologia fin qui sviluppata perlo sfruttamento di questa fonte rinnovabile dienergia si basa su tre tipi di pannelli: - ilPannello Solare che sfrutta i raggi solariper riscaldare un liquido con speciali carat-teristiche contenuto nel suo interno. Il liquidocede a sua volta calore, tramite uno scam-biatore di calore, all’acqua contenuta in unserbatoio di accumulo (produzione di energiatermica); - il Pannello Solare a Concen-trazione che sfrutta degli specchi paraboliciper concentrare i raggi solari su un tubo rice-

vitore in cui scorre un fluido termovettore ouna serie di specchi piani che concentrano iraggi all’estremità di una torre in cui è postauna caldaia riempita di sali che per il calorefondono. In entrambi i casi “l’apparato rice-vente” si riscalda a temperature molto ele-vate (400°C ~ 600°C); - il PannelloFotovoltaico che sfrutta le proprietà dei se-miconduttori (principalmente silicio) di cui e’costituito, per produrre energia elettricaquando sollecitati dalla luce. Le celle foto-voltaiche convertono la luce solare diretta-mente in energia elettrica ma hanno unaefficienza media del 15%. Gli altri tipi di pan-nelli solari si attestano su livelli poco supe-riori portando il computo complessivodell’efficienza intorno al 20% (circa 200 Wper metro quadrato di superficie). A questa

bassa efficienza va aggiunta l’intermittenzadell’energia prodotta. Mentre i pannelli so-lari vengono utilizzati per fornire acqua caldae riscaldamento ad abitazioni, i pannelli fo-tovoltaici vengono utilizzati prevalentementeper alimentare dispositivi distanti dalle retielettriche. In entrambi i casi si ha un rendi-mento variabile legato alle condizioni mete-reologiche e al ciclo giorno-notte.

Un’altra buona alternativa allo sfruttamentodell’energia solare e’ rappresentata dal-l’energia eolica. Questa fonte rinnovabiledi energia si basa sulla conversione del-

Energia: quale futuro?di Franco Frasconi

9

l’energia cinetica posseduta dal vento che in-veste le pale di un generatore eolico, in ener-gia elettrica. Il suo sfruttamento può esserepensato tenendo presente sia una produzionecentralizzata in impianti da porre in luoghi altie ventilati, sia un eventuale decentramentoenergetico con impianti di piccola taglia,composti da un numero esiguo di pale (1-3pale da 3-4 MW – milioni di Watt) con lequali si genera in loco l’energia consumata.

La tecnologia disponibile per questo tipo disfruttamento utilizza macchine eoliche (ge-neratori eolici) di due diversi tipi:i Generatori Eolici ad asse verticale conridotte quantità di parti mobili, alta resistenzaalle forti raffiche di vento, possibilità di sfrut-tare qualsiasi direzione del vento senza do-versi riorientare continuamente;i Generatori Eolici ad asse orizzontaleformati da una torre in acciaio (altezza varia-bile fra 60 e i 100 m) sulla cui sommità sitrova un involucro (gondola) che contiene ungeneratore elettrico azionato da un rotore apale lunghe circa 20 m (solitamente 2 o 3)che genera una potenza molto variabile (tipi-camente 600.000 Watt che equivale al fab-bisogno elettrico giornaliero di circa 500famiglie). Di particolare interesse per unpaese circondato dall’acqua come l’Italia e’anche la possibilità di sfruttare a pieno re-gime l’energia idraulica basata sullo spo-stamento di grandi masse d’acqua perprodurre energia elettrica. Questo tipo disfruttamento ha il grande vantaggio di essererinnovabile e la tecnologia per fare ciò e’nota da tempo anche se ultimamente si sonofatti dei progressi interessanti. Le normaliturbine utilizzate nelle centrali idroelettriche

per la trasformazione dell’energia cineticadell’acqua in energia elettrica possono es-sere affiancate da sofisticate turbine per losfruttamento dei moti di marea e delleonde. Il movimento del mare è, infatti,un’enorme fonte di energia quasi inutilizzatae cercare di trarre vantaggi dal suo utilizzo si-gnificherebbe mettere a disposizione degliutenti un’altra fonte energetica a costi con-tenuti.

Fra le fonti di energia alternativa a basso obassissimo impatto ambientale, non va di-menticato anche il potenziale sfruttamentodell’energia geotermica. In questo caso sitratta di riuscire ad estrarre e canalizzarel’energia termica accumulata nel sottosuoloche si manifesta in superficie mediante eru-zioni quasi sempre non controllabili. I pro-blemi legati a questo tipo di giacimenti sonorappresentati dall’elevato costo delle perfo-razioni di elevata profondità e della canaliz-zazione necessaria per l’utilizzo finale.Limitandosi, però, a sfruttamenti locali si puòcreare rete fornendo direttamente all’utenteenergia termica. Questo e’ un po’ quello cheaccade in Toscana dove esistono due giaci-menti geotermici a dominante vapore (Larde-rello 400 milioni di Watt e Monte Amiata 22milioni di Watt) utilizzati per il fabbisognoenergetico locale. Proprio su questo argo-mento sta partendo un programma di ricercarivolto al monitoraggio e al possibile sfrutta-mento di energia geotermica nell’area deiCampi Flegrei (Campania). Il progetto CFDDP(Campi Flegrei Deep Drilling Project – Pro-getto di Perforazioni in Profondità dei CampiFlegrei), questo e’ il nome che gli e’ statodato, mira a fare dei Campi Flegrei un labo-

ratorio naturale per il monitoraggio dell’atti-vità vulcanica locale. Oltre a migliorare la ge-stione di una delle aree a piu’ alto rischiosismico del pianeta, attraverso questo pro-getto si spera di riuscire a rilanciare l’uso del-l’energia geotermica in Italia ed in particolarenel Meridione. La geotermia, infatti, e’ unafonte rinnovabile a basso impatto ambien-tale. Le emissioni di anidride carbonica dellecentrali geotermiche sono, a parità di po-tenza energetica fornita, nel peggiore deicasi 20 volte inferiori rispetto a centrali ali-mentate con combustibili fossili.

La prospettiva idrogeno e il nucleareAttenzione particolare meritano l’idrogeno eil nucleare come alternative all’utilizzo deicombustibili fossili. L’idrogeno e’ salito allaribalta fra i possibili sostituti del petrolio, so-prattutto come combustibile per i mezzi ditrasporto, nascondendo però tutti i suoi limiti.E’ vero che il suo utilizzo abbatterebbe note-volmente le emissioni di gas serra in atmo-sfera, ma allo stato gassoso esiste in naturasolo in piccole percentuali. Deve perciò es-sere prodotto artificialmente attraverso pro-cessi che necessitano di un sostanzialeapporto energetico esterno che non semprerisulta vantaggioso dal punto di vista del bi-lancio finale (per produrre idrogeno ad esem-pio per via elettrolitica, serve una volta emezza l’energia che si può ricavare dalla suacombustione). In aggiunta se ricavato per viatermica dal metano, il processo ha lo svan-taggio di produrre anche anidride carbonica.L’idrogeno, pertanto, può essere consideratoun vettore energetico solo se si riesce a pro-durlo a basso costo, senza emissione di gasserra e a veicolarlo risolvendo i problemi disicurezza che pone.L’incidente alla centrale nucleare di Cher-nobyl del 1986, invece, ha definitivamentemesso la parola fine alla diffusione delle cen-trali nucleari, almeno in Italia, e all’utilizzo dienergia da esse prodotto. Nel 1987, infatti, ilpopolo italiano fu chiamato alle urne peresprimere un parere sulla opportunità omeno, di continuare a sviluppare la tecnolo-gia per il nucleare e quindi poter usufruire deisuoi benefici attraverso l’installazione di cen-trali per la produzione energetica. Tutti sap-piamo quali furono gli sviluppi che nederivarono sulla scia emotiva dei ricordi dellacatastrofe, ma alcune osservazioni meritanodi essere fatte. A distanza di piu’ di venti annie con un maggior distacco sugli eventi, si e’capito che l’incidente era legato principal-mente alla tecnologia obsoleta che venivaimpiegata in quella centrale oltre al fatto che

10

forse l’incidente poteva essere evitato o al-meno avrebbe potuto avere un impatto menodevastante su tutta Europa se, chi lo avevaprovocato, si fosse comportato in maniera piùresponsabile. La seconda osservazione e’ chein questi casi i confini nazionali perdono disignificato: non avere centrali nucleari sul no-stro territorio non significa evitare problemisimili a quelli di allora. Il fatto che a causa diun incidente del genere tutta l’Europa siastata contaminata dalle polveri radioattive,dovrebbe far riflettere, dal momento che, unodei nostri confinanti, la Francia, risponde alfabbisogno energetico nazionale producendoenergia per mezzo di centrali nucleari. Anzi,la loro produzione energetica in eccesso civiene venduta a caro prezzo con immissionediretta nella nostra rete di distribuzione. Per-

sonalmente sono convinto che il referendumstesso ha creato un altro problema, perchéoltre a rinunciare allo sviluppo della tecnolo-gia per la costruzione delle centrali nucleari,abbiamo, più o meno inconsapevolmente,dato mandato ai nostri governanti di cessareogni forma di finanziamento per la ricerca sulnucleare e campi affini. Ad oggi questa sem-bra la conseguenza piu’ grave, dal momentoche abbiamo perso piu’ di venti anni di tempoche, probabilmente, sarà impossibile recupe-rare. I paesi che anno investito nello sviluppodel nucleare, oggi sono in grado di metterein funzione centrali di terza generazione aciclo chiuso (i prodotti radioattivi della primacombustione vengono riprocessati riducendoil tempo di decadimento delle scorie radioat-tive) con reattori a sicurezza intrinseca (il pro-

cesso di reazione a catena si estingue auto-maticamente in caso di incidente e il nocciolosprofonda in un assorbitore di neutroni). .Resta comunque da affrontare il problemadello smaltimento delle scorie radioattive,ma gia’ con l’utilizzo del ciclo chiuso del com-bustibile si apre uno spiraglio su quello chesembra essere il limite maggiore di questatecnologia.

Considerazioni conclusive Le ridotte di-sponibilità di combustibili fossili unite alleemissioni di sostanze altamente inquinanti ea gas serra che derivano dalla loro combu-stione, impongono la diversificazione dellaproduzione energetica. Le fonti rinnovabili(solare, eolico, idrico e geotermico) unite alletecnologie fino ad oggi acquisite per il nu-cleare e l’idrogeno, rappresentano un pac-chetto di soluzioni che si complementano avicenda. Sulla base delle conoscenze sin quiacquisite, sarà importante farci guidare nellascelta di quale alternativa utilizzare dal terri-torio stesso su cui dovranno essere installatele diverse centrali (solari, eoliche, ecc.).L’idea che sta prendendo forma e’ quella disfruttare la possibilità di decentrare la pro-duzione energetica (piccole centrali dissemi-nate sul territorio in funzione dellecaratteristiche geologiche ed ambientali) ri-ducendo le perdite (bassa efficienza) e i ri-schi del trasporto. Il futuro energetico saràpertanto segnato dalla nascita di una rete dipiccoli produttori di energia (che sfruttanotecnologie diverse), un po’ come e’ la condi-visione delle banche dati per gli utenti di in-ternet attraverso la rete informatica.

Nota del DirettoreL’articolo di Franco Frasconi sulle fonti ener-getiche di oggi e di domani mi sembra di no-tevole qualità e chiarezza. Appare evidenteche ogni produzione energetica produce unimpatto, piccolo o grande a seconda dei casi,sull’ambiente e sulla nostra qualità della vita.Forse per questo, per completare il quadro, oc-correrà accennare anche alla necessità ed aibenefici del risparmio energetico e della ridu-zione dei consumi di energia, luce ed acqua:tutti ne parliamo, ma in pochi ci sforziamo difarlo.Quanto al nucleare, in tanti non riusciamo adimenticare i visi deformi di migliaia di bam-bini ucraini che ancora oggi, a distanza di 22anni dall’incidente di Chernobyl, seguitano in-credibilmente a nascere straziati nel corpo, eche ogni tanto, la TV ci fa vedere.

R.M.N.

11

La frazione di Montelago è quella situata allamaggiore altitudine tra le quarantotto frazionidi Sassoferrato, essendo l’abitato posto a m726 di quota, alle falde del Monte Strega (m.1276), una delle più belle cime della dorsaleappenninica umbro-marchigiana.Molte persone, i turisti che arrivano nel-

l’amena località ma anche i cittadini sasso-ferratesi, si chiedono: “Montelago va bene,ma quale lago?”, poiché di laghi, anche pic-coli, in questo territorio non se ne vedono.Eppure il lago è certamente esistito, come pe-raltro già affermato da altri studiosi del terri-torio di Sassoferrato, come il Pagnani (“Storiadi Sassoferrato”, 1959, p. 274) che giusta-mente afferma come il nome del paese derivida un lago prosciugato. Con queste note si in-tende portare prove certe, di tipo geologico,circa l’origine e l’esistenza del piccolo lago e

proporre ipotesi sulla sua scomparsa.Come già affermai nella mia tesi di laurea del1960 “Aspetti geologici ed idrogeologici delterritorio tra Sassoferrato ed il Monte Strega”le prove geologiche dell’esistenza nei tempipassati di un piccolo lago naturale adiacenteall’abitato di Montelago sono almeno tre e

tutte molto evidenti.Innanzitutto la frana di detrito di falda, ossiadi materiale quasi incoerente, che ostruì il pic-colo corso d’acqua sottostante a Montelago:un fosso breve ma ricco di acqua per la pre-senza di sorgenti che nel passato avevanomolto probabilmente portate superiori aquelle attuali. Le due sorgenti vengono local-mente denominate “del Lago” e sono ambe-due captate per l’acquedotto di Sassoferrato,assieme ad altre sorgenti ubicate a valle dellaantica frana.

Il corpo di questa paleofrana, come la chia-mano i geologi, venuta giù da un versantemolto ripido, oggi quasi verticale, del MonteForia, risulta tuttora ben visibile dall’alto,come si può osservare dalla cartina topogra-fica dell’area d’interesse e soprattutto dallefoto panoramiche. Per essere più chiari, l’area

di distacco della frana, coperta oggi da fittavegetazione, è ubicata sul versante oppostoa quello dove sorge l’abitato, un poco più amonte.Ancora, a monte del corpo della frana cheostruì il corso d’acqua, vi è una piccola pia-nura, da molti secoli coltivata, pianura cherappresenta il fondo dell’antico lago. Inoltrelateralmente, lungo il fosso ove scorre il pic-colo torrente, con Mario Maracchini, profondoconoscitore di Montelago e dintorni, guida edamico fin dalle mie prime ricerche negli anni

Montelago: dov’è il lago?Raniero Massoli-Novelli

Panorama della frana che originò il piccolo lago di Montelago: la frana scesa dal Monte Foria è a sinistra, i campi coltivati a destra sono l’antico fondo dellago. (Foto R.Massoli - Novelli)

12

50, recentemente scomparso e che qui ricordocon commozione ed affetto, rinvenimmo al-cuni depositi scuri, torbosi, sottilmente strati-ficati, dell’antico lago. Due campioni di talidepositi, prelevati con cura e posti in due sac-chetti impermeabili e sigillati, vennero ana-lizzati nel laboratorio di micropaleontologiadell’Istituto di Geologia dell’Università diRoma, dove vennero definiti di origine limnica

(ossia deposito lacuale) per la presenza di unamicrofauna tipica di tale ambiente.Montelago nel passato ha quindi avuto concertezza, a breve distanza dall’abitato, un pic-colo lago naturale originato da una frana, unaorigine abbastanza rara. Infatti i laghi di si-mile origine ed ancora oggi esistenti sono po-chissimi: cito i due maggiori, quello di Alleghenelle Alpi orientali e quello di Scanno adia-cente al parco nazionale d’Abruzzo. Ambeduesono stati originati da grandi paleofrane dimateriali rocciosi e compatti come i calcari,che hanno creato una specie di sbarramentoben stabile e duraturo.Al contrario i laghi per frana di materiali de-

tritici ed incoerenti, come quello di Monte-lago, scompaiono nel tempo con una certa fa-cilità. Infatti lo sbarramento viene man manoeroso dalle acque che vi premono contro e checercano l’antico flusso verso valle, il materialeargilloso che inizialmente ha fatto da cementotra i granuli viene fluidificato, a poco a poco,con tempi ovviamente diversi da caso a casoe difficilmente quantificabili, fino a quando un

poco d’acqua riesce a filtrare, poi sempre dipiù, infine il materiale che aveva creato losbarramento viene portato via e la valle ri-prende il suo antico ritmo ed il suo aspettooriginale.A mia conoscenza non vi sono dati per ipotiz-zare quando sia avvenuta la paleofrana dalForia e la conseguente formazione del piccololago naturale di Montelago, mentre qualcheipotesi si può fare per la scomparsa dellostesso.Circa la formazione del lago il Pagnani rac-conta che il nome Montelago compare in do-cumenti del 1200: si può arguire che il lago,che certamente ha dato origine al toponimo,

esisteva da prima. D’altra parte la presenzadi sottili strati torbosi sul fondo dell’anticaarea occupata dallo specchio d’acqua diceche il periodo di vita del lago è stato piuttostolungo, poiché per creare depositi organicistratificati, seppure pochi e sottili, necessi-tano secoli e secoli, anche millenni.Quanto alla scomparsa del lago non vi sonodati certi ma esistono voci di popolo della pre-

senza del lago ancora a metà dell’800. Nonrappresentano certezze ma vale la pena di ri-portare tali voci. Nora Antonelli, nata a Mon-telago nel 1930 ed ivi sempre vissuta, ricorda,e mi ha personalmente riferito, che il nonnoDaniele Antonelli, nato a Montelago nel 1852ed ivi spentosi nel 1951 (tira aria buona daqueste parti!), affermava che da bambino sibagnava nelle acque del lago. Ancora altrevoci di anziani residenti affermano che i lorogenitori avevano indicato un grande masso dicalcare bianco, oggi esistente e visibile amezza costa lungo un sentiero, con attaccatoun anello in ferro, come luogo di ormeggio peruna piccola barca con cui qualcuno pescava.

Il paesaggio diMontelagoMontelago è un paesino ameno, da parecchi anni meta di un buonturismo escursionistico, soprattutto estivo. Le mete per i visitatoririsultano numerose, ad iniziare dalle passeggiate in quota con ariabuona, dai boschi di faggio, dai grandi prati fioriti anche in estate,dagli stupendi paesaggi che si godono da ogni parte, dalla possi-bilità di raccogliere more, fragoline, funghi, qualche tartufo.Dallo Strega si vedono lì sotto Pergola, Monterosso e Sassofer-rato, lo sguardo spazia poi fino all’Adriatico ed al promontorio delConero; girandosi, ecco dall’altra parte tutta la dorsale dei montiumbro-marchigiani, dal cono del Cucco a sinistra fino al bian-cheggiare della rupe di S. Marino e dei monti di Carpegna con ilSasso Simone e Simoncello, in lontananza sulla destra e versonord.Dal Foria si osserva un panorama ancora più impressionante, do-minato dall’imponente scenario del Monte Catria, con il suo enormeparetone di calcare bianco, di età Mesozoica, che incombe su IsolaFossara e sul Sentino, che piccolo piccolo scorre nel fondovalle,mentre a destra ecco apparire tra la vegetazione il bel monasterodi Fonte Avellana, insomma un paesaggio da meditazione.Altre attrazioni per i visitatori dei monti sopra Montelago sono damolti decenni il Rifugio, che è stato per un certo periodo sede di unCEA (Centro di Educazione Ambientale) del WWF e l’antistante re-cinto con i daini, recinto che, assieme ad un’oasi di protezione dellafauna di circa 1000 ha, viene gestito dall’Amministrazione Provin-ciale di Ancona e che da sempre attrae numerosi visitatori, so-

prattutto i più piccoli.Sotto il profilo della vegetazione, il paesaggio di Montelago è ve-ramente “verde”, vi sono boschi misti da ogni parte. Nella partebassa della montagna si osservano l’orniello e il carpino nero conpiccoli boschi di roverella, dove sono presenti anche l’acero mon-tano, il corniolo, il biancospino, il prugnolo. Caratteristica è lapresenza diffusa del ginepro e della ginestra laddove si aprono ra-dure, come ad esempio quella grande e bellissima di Pian Cer-reto sul versante sud-occidentale del Monte Foria. Nella partesommitale dei boschi, sono presenti alcuni esemplari di faggio ecerro poiché si sta passando verso gli splendidi boschi di faggiopresenti e godibili alle quote superiori. La fauna selvatica ha in-vece avuto una evoluzione negativa: una volta vi erano specie pre-ziose, oggi praticamente scomparse malgrado l’istituzione da moltidecenni della grande oasi, come la bellissima coturnice e la starnaautoctona; invece sono enormemente aumentate, e si osservanodappertutto, le pericolose cornacchie grigie, che in branchi anchenumerosi fanno strage di uova, di nidiacei degli altri uccelli e per-sino di piccoli mammiferi. Per fortuna si osservano numerosi ra-paci, dal piccolo e diffuso gheppio alla grande e scura poiana, etalvolta anche i più rari falchi pellegrino e sparviero. Come in tuttol’Appennino anche qui sono molto aumentati i cinghiali, origina-riamente provenienti dall’adiacente area protetta del Catria, oggipresenti in gruppi fin troppo numerosi e che con le loro scorribandenotturne danneggiano le poche, preziose coltivazioni qui tradizio-nali, in particolare quella della famosa patata di Montelago.

R.M.N.

13

Vento di poesiadi P. Stefano Troiani

Tratto dalla prefazione del volume In fra lo sasso e il ferro - Versi raccolti a Sassoferrato, a cura di Graziano Ligi, ed. Centro Culturale “Baldas-sare Olimpo degli Alessandri” - Sassoferrato, 2008. Nelle edicole e nelle librerie.

Il vento della poesia, con l’ispirazione forte espontanea, da sempre soffia nell’anima dellegenti sassoferratesi.Testimonianze antiche, riscoperte dai cumulidi rovine dell’Agro Sentinate, come le epigrafiche si leggono nelle lapidi sepolcrali e civili,hanno spesso scritture dove l’anima di quellegenti che li abitavano – pur dedicandosi ai la-vori più vari: quello dei campi, dell’artigianato,della pastorizia, del commercio, dell’arte, delferro e del vetro, delle lettere nei pubblici uf-fici e negli impieghi di altre varie esperienzedi vita – era sollevata ai pensieri più alti, aisentimenti più nobili della religiosità: allorala parola detta o scritta si rivestiva di quelleforme che assomigliavano ai grandi carmidella cultura e della civiltà più alta.Lo stesso spirito che animava la comunica-zione più elevata della parola, suggeriva e sti-molava l’invenzione e il fare degli artisti,pittori, scultori, muratori e architetti che riu-scirono a impiantare nell’Agro Sentinate unacittà splendida per i suoi monumenti, per gliintrecci viari, per i complessi termali e le casee le ville ornate di raffigurazioni murarie e pit-toriche di grande perizia e di valori d’ispira-zione.Quando verso il Mille, sulle alture come aguardia della città sentinate della pianuraormai disfatta, l’ispirazione poetica non ab-bandonò la nuova gente che seppe inventareun nome aspro ma solenne per la nuova città,deducendolo dagli elementi grezzi del monte:il sasso e il ferro.E il logo che l’accompagna risale da una co-noscenza dei simboli profonda e capace dicomprendere tutto insieme, nella poca am-piezza del testo poetico, l’essere del contestourbano e i valori morali e civili della gente chel’abita: Saxum ferro jugor, cordis constantiafirmor.Il percorso urbanistico si snoda via via nei se-coli come un nastro risalente dalle bassuredel piano compiaciuto del movimento e deicolori che case e palazzi, monumenti e mona-steri, dispiegano tra il verde, tra il cielo e laterra dell’ampio paesaggio.

Nacque allora, in quei tempi lontani, il cantonuovo della gente sassoferratese che si è neltempo ampliato come memoria d’una lungastoria e come espressione di vita, di individuie di popolo, capaci di comunicare i sentimentipiù profondi e più vari della vita, nei modi let-terari più estrosi.Nelle campagne e nelle aie, fino a non moltidecenni fa, durante i lavori di raccolta delgrano e degli altri frutti della terra si ascolta-vano i canti tradizionali di continuo rinnovatie accresciuti che esprimevano gioia e fiducia,sentimenti di amicizia e di socievolezza; nellesere ancora oggi sembra espandersi per le viee viuzze i canti d’amore e di passione dellagioventù sassoferratese.Le compagnie degli improvvisatori, ed eranotanti; ne citeremo alcuni: Terzoni, Zucca, Pas-seri, Rossi, Carlo Alessandrelli, Fiore e Vin-cenzo Troiani, i Vitaletti, i Roani e tanti altri,nelle osterie della città e dei paesi, fino aglianni ’50, hanno raccolto e tramandato unaspetto pieno di fascino e di cultura popolaredella civiltà sassoferratese.La poesia popolare ha avuto un cultore di stra-ordinaria forza di lingua e di fantasia tra Otto-Novecento nel “Poeta dello Strega”, PietroPietrucci.All’inizio dell’umanesimo sarà Nicolò Perotti aresuscitare nella lingua latina la perfezioneletteraria della poesia classica.Nella lingua nuova s’impenna il genio di Bal-dassarre Olimpo a spandere per tutt’Italia ilcanto d’amore che allieta le festi delle corti edel popolo. Accanto all’Olimpo, il poeta ano-nimo sassoferratese racconterà in versi deli-ziosi i fatti, le persone, le glorie vere eleggendarie dell’antica Sentinum, e i fatti diSassoferrato del suo tempo.Poche decine di anni dopo l’ammirabile can-tata poetica della “Divina Commedia” del-l’Alighieri, a Sassoferrato, nello scripturiumdi qualche convento si copiava il grandepoema: questo fatto era, ed è, la testimo-nianza e la conferma dell’interesse e del-l’amore della civiltà della gentesassoferratese per la poesia.

Il poeta dello StregaContro gli avvocati “radice d’ogni in-ganno e tradimento”.(P. Stefano Troiani)

Come non sentirò tal lima al core.Al vedermi in tal modo assassinatoDa chi chiamossi mio gran protettoreE fu di paghe e onori cumulato!Lungi dagli avvocati, o mio lettore,Se di beni non vuoi renderti orbato;Son essi i traditor della giustiziaFlagello al mondo, pessima nequizia.

Adoprano l’ingegno e la periziaSol per salvare infami e scellerati.Traggono dalle galere l’immondiziaPerché sieno in società grandi reati,Non paventano mai dell’ingiustiziaSol di trovarsi in borsa esonerati.E usando a scopo loro la sevizia,Corrompono per fin chi in alto uffizia.

Nel giuntar sempre trovano letiziaMaestri d’ipocrisia cupi e fecondi(E raro quell’Ivon che non invizia)Crudeli e di pecunia sitibondi.Dolce con lor la pratica s’iniziaMa se tu di prudenza non abbondiFra le maledizion dirai lor vale,Piangerai senza bene il fatto male.

Ma presto gusteran quel servizialeChe Cerbero farà sui lor gropponi,Cogli unghioni affilati meno maleDa lor pelle trarrà gran maccheroniLa giustizia del cielo cui non valeLor frode abbindolar né paroloni.Volendo che sia resa la parigliaMi sembra già che dica; piglia, piglia !Amen

Pietro Petrucci, il poeta dello Strega.

14

Due o tre cose che penso di saperesu Padre StefanoTroianiBruno d’Arcevia - (tratto dal libro “Scritti e opere in onore di Padre Stefano Troiani”)

Quando conobbi Padre Stefano, rimpiansi subito di non averlo incon-trato prima.Un rapporto speciale quello subito instaurato tra me che amo galleg-giare appeso all’immaginazione, qualche palmo sopra la quotidianità,e Stefano dolcemente avvezzo a traslare la temporaneità nella tem-poralità: una sorta di deriva parallela dalla cui levità è possibile affer-

rare, quasi per miracolo, la complessità fremente del mondo sino adedurne sintesi di pace. Una dimensione claustrale in grado di proiet-tare il chiostro nella piazza e la piazza nel cielo.L’umiltà francescana di cui Stefano è esemplare rappresentazione na-sconde da sempre una vivissima attività al fianco di innumerevoli ar-tisti ed intellettuali, tutti inevitabilmente divenuti amici ed in fondodebitori di tanta delicata attenzione.Le personalità multiformi e complesse di questi uomini d’ingegnohanno trovato proprio in questa mistica attenzione il conforto di quellaserenità che non sarebbe stata loro concessa senza l’intercessione pa-cificatrice di questo uomo di fede e, d’altro canto, immagino che Ste-fano abbia saggiamente approfittato della imprevedibilità concettualedi questi strani interlocutori per arricchire la sua capacità umana non-ché pastorale.Ciò che scaturisce da queste particolari esperienze è la portentosa ca-pacità di saper cogliere una ragione anche laddove tutto sembrerebbefollia e nello stesso momento saper protrarre quella ragione fin den-tro alla miracolosa follia della fede.Tante parole ascoltate e poche dette solo quando si rendevano ne-cessarie; tante cose fatte anche quando ai più sembravano inessen-ziali: il”Premio Sassoferrato” voluto e curato amorevolmente fin daglianni ’50, un “Museo delle tradizioni popolari”, quando solo un’alta in-tuizione poteva concepire questo genere di ricerca antropologica, tantepubblicazioni per codificare studi e pensieri di ricercatori ed umanistigiovani e non più giovani, continui sforzi personali anche economici.

Sono personalmente testimone di aver visto molte volte un’acquafortedonata da un artista amico, trasformarsi in un “sediciesimo” di cono-scenza.Una profonda attenzione al bello, coltivata attraverso una rara cono-scenza estetica, fin dalla tesi di laurea con Italo Mancini, accompa-gnata dalla perseverante convinzione che al bello si coniughi il bene,ha fatto sì che spesso nelle selezioni espositive Padre Stefano abbiamesso a fianco artisti di grande valore con artisti solo volenterosi: lastoria del bello vissuta attraverso l’attualità dell’apostolato.Non sempre la gente delle nostre contrade ha capito e spesso avràscosso la testa dubbiosa di fronte a quelle che sembravano stranezzeinutili, o velleitarie per chi è da sempre attento alle contingenze piùcrude.Ora non più, ma un tempo c’era sempre, tra le labbra sottilmente ar-gute di questo amico francescano, una sigaretta fumata fino al filtrosenza che mai le mani intente a sfogliare carteggi di ogni sorta la al-lontanassero dalla bocca: la sigaretta penzolava bianca al ritmo delleparole fino quasi a sfiorare il mento ed era cenere sulla tonaca, sullascrivania e sulla carta; la sola polvere di mondanità che Stefano con-cedeva al suo pacato rigore.Una parola di tanto in tanto proferita ad interrompere la sua innatapropensione all’ascolto conferiva agli incontri l’aura dell’incanto ed in-fondo la sensazione di un amichevole confessione.Nel momento del commiato, risolto in un abbraccio affettuoso, ho sem-pre sentito quel particolare sollievo, come da una tacita assoluzione.So di un amico artista il quale, pur coniugato, era stato colto da amoreper una giovane fanciulla; ho sentito Padre Stefano replicare a quellaconfidenza che, comunque fosse, l’amore è pur sempre un dono di Dio.Tanta serenità profusa quotidianamente a tutti coloro che hanno laventura di incontrarlo scaturisce da uno spirito insospettabilmente in-quieto, da notti segnate da insonnia e da una macerazione dell’animadella quale solo pochi amici cari e confidenti sono a conoscenza.Una disciplina tenacemente perseguita dentro la Regola del Santo diAssisi e forse indisciplinatamente vissuta agli occhi dell’Ordine.La sospensione di ogni giudizio razionale di fronte all’ineffabilità deiSanti, la ragione disposta ad astenersi davanti all’evento che allude almiracolo, dispongono la mente di questo francescano ad accettareanche ciò che non è dato di capire: è questa apertura di senso l’ereditàche ognuno ha contratto avendo avuto la fortuna di colloquiare conStefano.Una sola volta ho visto il suo sguardo benevolente e curioso accigliarsiin un severo rimprovero e fu quando ingenuamente mi permisi di scher-zare sulla confessione: “questa – mi disse- è una cosa su cui non sideve scherzare, sapessi quale sofferenza mi provoca questo Sacra-mento”.Io non so se quella rara beatitudine che provo quando sono con Stefanoe quella sospensione sul tempo saranno mai riconosciute come il donodi un Santo, ma di certo ad ogni incontro con questo dolcissimo amicosi rinnova il miracolo della serenità.

15

Sassoferrato è oggi una cittadina compresanel territorio marchigiano, disposta su più li-velli e circondata da una corona di monti,tranquilla e a volte quasi sonnolenta, ma inun passato molto remoto proprio qui, in unaurbs che dal VI secolo a.C. si chiamava Senti-num e apparteneva agli Umbri, si svolse unodegli eventi bellici più cruenti e famosi che lastoria ricordi.Sulla battaglia di Sentinum, detta anche “bat-taglia delle Nazioni”, che decise le sorti dellapenisola che oggi chiamiamo Italia affer-mando la supremazia di Roma, sono statiscritti fiumi di parole, a partire dall’opera dellostorico Tito Livio che ne ha descritto le variefasi con puntuale chiarezza nella sua monu-

mentale opera Ab Urbe condita libri CXLII.Nell’ambito della narrazione di quell’eventobellico, Livio riferisce un episodio che illustraquella che i Greci definivano areté, e dopo diloro i Romani chiamarono virtus, cioè il valoredel vir, del guerriero, una qualità che com-prendeva tutta una serie di implicazioni, ilsenso del dovere verso la patria, il rispettodella memoria degli antenati, il coraggio inbattaglia. L’episodio a cui si sta facendo rife-rimento è il rito di devotio posto in essere dalconsole Publio Decio Mure nel 295 a.C. (Liv.,X, 28), nel corso della battaglia decisiva dellaterza guerra sannitica. La devotio, sostantivoderivato dal verbo devov re, consisteva nel sa-crificare se stessi agli dèi inferi per ottenernein cambio la vittoria per il proprio esercito:unus pro omnibus. Il comandante romano, in

situazioni estreme, decideva in pratica di ri-nunciare alla propria vita pur di salvare l’eser-cito e la patria e distruggere i nemici. Ladevotio prevedeva un rituale ben preciso, dicui ancora oggi non si comprendono del tuttoi significati: indossata la toga praetexta, di cuiun lembo doveva coprire il capo (capite ve-lato), con i piedi su un giavellotto e tenendosiil mento con una mano, il devotus pronun-ciava una formula che Tito Livio (VIII, 9, 4) ciha tramandato:Iane, Iuppiter, Mars pater, Quirine, Bellona,Lares, Divi Novensiles, Di Indigetes, Divi, quo-rum est potestam nostrorum hostiumque,Dique Manes, vos precor veneror, veniampeto feroque, uti populo Romano Quiritiumvim victoriam prosperetis hostesque populiRomani Quiritium terrore formidine mortequeadficiatis. Sicut verbis nuncupavi, ita pro republica populi Romani Quiritium, exercitu, le-gionibus, auxiliis populi Romani Quiritium, le-giones auxiliaque hostium mecum DeisManibus Tellurique devoveo.“Giano, Giove, padre Marte, Quirino, Bellona,Lari, Dèi Novensili, Dèi Indigeti, dèi che avetepotere su noi e sui nemici, Dèi Mani, vi prego,vi venero, vi chiedo e da voi avrò la grazia chevoi accordiate al popolo romano dei Quiriti po-tenza e vittoria, e rechiate terrore, spaventoe morte ai nemici del popolo romano dei Qui-riti. E come ho dichiarato a parole, così io con-sacro insieme con me agli dèi Mani e allaTerra le legioni e le milizie ausiliarie dei ne-mici, per la gloria della repubblica del popoloromano dei Quiriti, per l’eser-cito, per le legioni, per le mi-lizie ausiliarie del popoloromano dei Quiriti”. Dopoaver pronunciato la formula,con la toga stretta all’uso deiGabii (cinctus Gabinus), il co-mandante, salito a cavallo, sigettava tra le fila nemichetrovando la morte. Il gesto,generoso e temerario altempo stesso, rese immortalela fama di Decio Mure ilquale, tuttavia, sembra chenon sia stato il solo fra i Decii a compiere ilrito di devotio: si narra infatti (Liv., VIII, 9-10)che anche il padre si sia immolato per la pa-tria nel corso della guerra contro i Latini nel

340 a.C., a Veseri in Campania, e che un figliodallo stesso nome abbia voluto seguire leorme del padre e del nonno nella battaglia diAusculum, oggi Ascoli Satriano, nel 279 a.C.(Cic., Tusc. Disp. I, 37, 89) contro le milizie diuna coalizione guidata da Pirro, re dell’Epiro.L’azione di Decio Mure nella battaglia di Sen-tinum fu celebrata con una fabula praetextadal tragediografo pesarese Lucio Accio, De-cius seu Aeneadae, ma già nel mondo grecoaveva avuto larga eco in Duride di Samo, sto-rico di corrente aristotelica. Gli storici, so-prattutto in epoche recenti, hanno tuttaviaattribuito il giusto merito della vittoria ancheall’altro grande console della battaglia di Sen-tinum, Fabio Massimo Rulliano, veteranodelle guerre contro i Sanniti, la cui strategiabellica si rivelò vincente sulla compagine gui-data dal sannita Gellio Egnazio. L’importanza,l’eco e le ripercussioni che la battaglia di Sen-tinum ebbero in quel tempo furono enormi. Lostesso Livio così si espresse (Liv., X, 30):magna eius diei quo in Sentinati agro bella-

tum, fama est, “grande è la fama di quelgiorno in cui si combattè nell’agro sentinate”;un giorno, aggiungiamo, che determinò l’inar-restabile ascesa di Roma che divenne in breve

La battaglia di Sentinumdi Tiziana Gubbiotti

16

Il premio “Monte Strega”, alla sua secondaedizione, si è svolto quest’anno nella salaconsiliare del Comune di Sassoferrato. La salaè particolarmente affollata e gli sguardi ditanti volti noti, anche se gli anni sono passati,si incrociano, mentre con tangibile interesse estupore si ascolta la presentazione del curri-culum dei premiati da parte di alcuni di noi eil “racconto” della propria vita dalla loro vivavoce o da quella dei parenti. Una particolarecommozione si avverte mentre parla PadrePierucci che ripercorre la sua vita a partiredalla fanciullezza, usando un linguaggio sem-plice, ma denso di significato e di ricordi di unpassato ormai lontano e così diverso daltempo attuale, ma “presente” nel vissuto enella memoria della maggior parte dei pre-senti. Mentre ascolto e rivivo episodi dellamia fanciullezza e della mia adolescenza duevolti in particolare mi colpiscono e mi ripor-tano piacevolmente indietro nel tempo: la“mia” maestra, signora Concetta AgostiniDiotallevi e la “mia” professoressa di letteredella scuola media, signora Diana Boldrini Vi-taletti, presenti in sala. Non avrei mai imma-ginato di incontrare, proprio per questacircostanza, oggi, due persone così significa-tive nella mia vita! Sembra ieri, eppure è pas-sato più di mezzo secolo! Quanta storiavissuta “si legge” sui nostri volti! Ed io inevi-tabilmente penso al percorso della mia esi-stenza, a dire il vero abbastanzamovimentato, e sento che la passione educa-tiva e l’amore allo studio, che ha caratteriz-zato tutta la mia vita, affonda le sue radici inquegli anni lontani, in quei contesti di vita così

diversi da quelli attuali. Rivedo i loro volti diallora e risento la loro voce: convinta, chiara,motivata e motivante, la loro presenza com-petente, professionale e discreta, desiderosadi stare con noi, di “essere” lì. Di svolgere conpassione e con piacere un compito impor-tante. Si perché la scuola “vale” ed è impor-tante, ieri come oggi! Quante volte neimomenti particolarmente significativi e impe-gnativi della mia professione o al termine diun incontro importante, quando più di una per-sona veniva a ringraziarmi, ho ripensato aquegli anni lontani, a quei volti, che, insiemea tanti altri, hanno contribuito, ognuno per lasua parte, a mettere le basi e a farmi scoprireil progetto di vita attraverso il quale avrei im-pegnato la mia esistenza. Non è profonda-mente vero infatti che tutti noi ci portiamonella mente e nel cuore le persone: genitori,fratelli, amici, insegnanti, altri, con cui ab-biamo un dialogo interiore? Queste figurevengono alla ribalta e ne siamo consapevolisoprattutto nei momenti importanti e il loroapporto positivo o meno dipende dal ricordodell’esperienza vissuta insieme, che comun-que ha lasciato “il segno” nel personale pro-cesso di crescita!Guardando il volto della signora ConcettaAgostini non posso non rivedere la scuola ele-mentare di Cacciamponi. Ospitava allora,negli anni cinquanta, una trentina di alunni ditutte le classi. L’insegnante era solo lei, unasola maestra! Oggi sarebbe semplicementeimpensabile! Fu tuttavia un’esperienza unicaed eccezionale! Da quella scuola sono“usciti” non solo operai e casalinghe, ma

anche maestre, professoresse, medici, assi-stenti sociali, direttrice didattica (la sotto-scritta). Una lunga esperienza di scuola mi fadire infatti che è stata una grande e signifi-cativa esperienza che ci ha trasmesso l’amoreal sapere e alla vita. Chi ha frequentato quellascuola, e alcuni sono presenti in sala, ricor-dano sicuramente che accanto alla scuolac’era una bella fontana: tre ampie vasche,riempite continuamente da tre grandi zampillidi acqua che scendevano dall’alto e un abbe-veratoio con un rubinetto “dorato”. Durantela ricreazione andavamo lì a dissetarci e a gio-care. Com’era bello vedere quell’acqua limpi-dissima! Il suo continuo mormorio sembravapurificare e rigenerare i nostri animi. Non perniente infatti “l’acqua è un elemento origina-rio della vita e perciò anche uno dei simbolioriginari dell’umanità”! Se il vecchio murodella fontana, l’unico che è rimasto, perchétutto il resto è stato inspiegabilmente abbat-tuto, potesse parlare, “narrerebbe” tante sto-rie vere, belle e meno belle, lieti e tristi, dilavoro, di grandi fatiche e di festa, ma tuttericche di vita, di sentimenti, di emozioni, dipensieri e di riflessioni! Come i racconti d’in-fanzia di P. Pierucci farebbero rivivere grandi

Sguardi e ricordifra tanti volti notidi Rita Ferri

caput mundi. (Nella miniatura in alto, la bat-taglia di Sentinum raffigurata nel manoscritto0777, fol. 164v, contenente la traduzione fran-cese dell’opera storica di Livio, risalente al1370 circa e conservato nella BibliothèqueSainte-Geneviève di Parigi; in basso una mi-niatura raffigurante Rulliano, in un codice del-l’opera di Valerio Massimo, Facta et dictamemorabilia, ms. Français 289, fol. 278v,

conservato alla Bibliothèque Nationale deFrance a Parigi).Grazie a Tito Livio, conosciamo questa impor-tante pagina di storia vissuta dai nostri avi-proprio qui, nella nostra terra, “agrosentinate” nei dintorni di Sentinum, forse pro-prio lì verso il Monte Strega (Camporè) dovela terra, ancora oggi, contiene le ceneri di mi-gliaia di soldati dell’una e dell’altra fazione

che sono state oggetto di pianto, di rispetto,di orgoglio, di vanto presso le rispettive fami-glie. Di Sentinum ci restano le poche vestigiache con grande interesse solo oggi tentiamodi conservare per noi e per i nostri posteri,come abbiamo conservato i loro nomi (Decio,Giulia, Fabio, Lidia, Massimo, Lavinia, Clau-dio), le loro Leggi e il loro Diritto.

emozioni e ricordi, che in parte hanno contri-buito a strutturare la nostrta personalità.La Professoressa Diana Boldrini è commossae contenta nel vedere tanti suoi ex-alunni,oggi uomini e donne con i capelli bianchi, conuna famiglia, una professione, ciascuno conuna sua storia personale. Lei stessa, a con-clusione dell’incontro, mentre ci salutiamo ri-corda quegli anni lontani ed episodi personalirelativi ad alcune di noi, al nostro impegno, alnostro “successo scolastico”, alle soddisfa-zioni provate nella sua professione. Un piace-vole ricordo, durante l’ora di latino, miriguarda personalmente e ascolto con com-mozione e gioia! Vedo ancora vivo nei suoiocchi quel desiderio di farci conoscere e ap-prezzare la bellezza del latino, della lingua ita-liana e del cammino fatto dall’umanità.Ripensando a tutto questo non posso, oggi,non constatare quanto sia vero che è bello ap-prendere e che dà un’intima soddisfazione,anche se esige sudore, impegno, fatica, eser-cizio, aspetti tutti importanti per crescere! Maaltrettanto significativo e determinante è“chi” guida nell’apprendimento. Si apprendeinfatti in modo significativo solo se si riesce arendere, ciò che si vuole trasmettere agli altri,una nostra verità esistenziale, qualcosa di tal-mente significativo per noi da dare “sapore”alla nostra vita. Si trasmette allora attraversotutta la propria persona l’amore al conoscere,al sapere, alla ricerca continua di un appren-dimento che ci rende migliori. Non mi stupisceaffatto allora, ricordare che il mio piacere diandare a scuola sapeva superare difficoltà

che oggi si stenta a credere, andare a scuolaa piedi per sette chilometri con la neve! Eral’anno 1956: l’anno della grande nevicata. Fuun inverno freddo e bianchissimo. Ho ancoradavanti agli occhi la lunga e bianchissimastrada che da Filipponi porta a Sassoferrato:la neve ammucchiata ai lati della strada altaquasi due metri. Si camminava a piedi, la cor-riera era bloccata dalla neve e dal ghiaccio.Gli uomini salivano sui tetti per rimuovere laneve accumulata per prevenire i crolli. Ognifamiglia al mattino spalava la neve davantialla propria abitazione sia a Cacciamponi siain Castello, dove allora era situata la scuola.La neve rimase per molto tempo sulle strade.Ma io ricordo di non aver “perso” un giornodi scuola! E la professoressa Diana Boldriniera in classe ad aspettarci! Ricordare i puntidi riferimento che ci hanno aiutato a crescerefa bene all’animo umano, dà forza e sostegnoe ci stimola a riflettere, a ripensare e rivedereil nostro modo di educare e a sentire quantosia importante il legame tra generazioni.Offrire, oggi, opportunità di dialogo reciprocoe collegare tra loro le generazioni è infattiun’istanza molto sentita. Per l’adulto-anzianorivisitare la propria avventura esistenziale èun’esperienza che lo pone non solo nella con-dizione di apprendere da se stesso, ma di fardono alle giovani generazioni della saggezzache viene da una lunga esperienza. E l’inizia-tiva “Premio Monte Strega” ha anche questoobiettivo: vivere insieme esperienze, comequella odierna, tra età diverse della vita. Sonooccasioni che creano legami, sintonie e

scambi relazionali arricchenti per ciascuno:per il giovane, per l’adulto, per l’anziano. At-tivano processi di maturazione, di accetta-zione di sé, di riscoperta di un nuovoequilibrio, con se stessi, con gli altri, con ilmondo. Aiutano e permettono di continuare asentire la pienezza della dignità di ogni vitanella sua fatica e nella sua bellezza in ognietà della vita e a scegliere le”cose” più alte.La trasmissione di valori culturali, morali, ci-vili e spirituali, che hanno attraversato i rac-conti delle esperienze di vita dei premiati, hasicuramente lasciato un segno in ciascuno dinoi aiutando a riscoprire che ciò che vale è“essere” così importante, oggi, in una societàimmersa in un eccesso di “avere”. Ed inoltrehanno trasmesso concretamente, attraversoesperienze vissute, senso di appartenenza, diidentità, passione per la vita e per la propriaprofessione. E’ stato scritto che oggi avanzauna generazione “senza racconto”. Mentresappiamo bene che è sempre una storia che cisalva come uomini. Il racconto infatti dellestorie di uomini e di donne assume sempre unparticolare valore, perché ci pone di fronte aun quadro di persone reali, nella lotta con pro-blemi reali (ben diversi dai reality show chefiniscono per imporre dei modelli effimeri evuoti!). Oggi la mentalità dominante portapurtroppo a considerare comportamenti eazioni scorrette e violente non poi tanto gravi,addirittura sa trasformarle in vincenti e cosìfiniscono per avvelenare la convivenza civile.Tutto ciò che non viene più “coltivato” diventainfatti barbarie: non comprendere, anzi ne-gare, la bellezza di ciò che è elevato porta al-l’ignoranza e nello stesso tempo alla pretesa.E’ significativo perciò ricordare e scoprire uo-mini e donne, anche del nostro territorio, chehanno saputo impegnare la vita e continuanoa farlo per ragioni nobili ed esemplari. I rac-conti autobiografici possono accomunare tuttie attivare altro pensiero emozionale: tutti in-fatti sono capaci di raccontare la propria sto-ria di vita a qualcun altro che sappiaaccoglierla. E nel raccontare la sua vita ognipersona descrive fatti e avvenimenti accadutinel tempo, ma anche i propri comportamenti,le proprie reazioni e così può meglio com-prendere che la risposta ai fatti che accadonodipende dalle sue azioni e dalla sua respon-sabilità. E’ infatti la risposta dell’uomo a sce-gliere e determinare il senso della propriaesistenza! Ecco perché alcune storie di vitapossono illuminare, orientare, aiutare a cre-scere e a fare scelte libere e responsabili.

17

18

A settant’anni dalla nascita e a trenta dalla pre-matura scomparsa, la figura di Carlo Antogniniconserva intatta la sua grandezza di uomo vo-tato alla cultura della sua regione. Nato ad An-cona nel 1937 e qui morto nel 1977, Antognini èstato critico letterario e critico d’arte, operatoreculturale e editore, che nel giro di poco più di undecennio si è imposto come intellettuale di razzaa livello nazionale. Impegnato in particolare sullaquestione della identità regionale delleMarche,Antognini ne ha valorizzato le personalità lette-rarie e artistiche, riflettendo sulla cosiddetta“marchigianità” senza cadere nelle secche dicerto provincialismo, bensì mostrando la ric-chezza interpretativa della categoria di regiona-lità, grazie alla quale ha disegnato una identitàmarchigiana in cui la fierezza regionale si co-niuga con l’orgoglio delle “cento città”, vale adire: identità unitaria e, insieme, pluralistica.Torna dunque utile e doveroso ricordare questopersonaggio straordinario, un autodidatta cheraggiunse, grazie alla sua intelligenza e sensibi-lità, alla sua preparazione e al suo impegno, unalto livello culturale, per cui si fa apprezzare atutt’oggi per la originalità e la consistenza deisuoi interventi e delle sue iniziative, che costi-tuiscono ancora un punto di riferimento ineludi-bile per chiunque affronti la questione dellaculturamarchigiana. Per tracciarne un essenzialeritratto, si potrebbero utilizzare le annotazioni,con cui due noti critici letterari hanno contras-segnato l’opera di Carlo Antognini: ci sembra,infatti, che forniscano le coordinate per indivi-duare il significato della sua presenza nel pano-rama regionale e nazionale. La primaannotazione è di Carlo Bo, e si trova nella Pre-sentazione al mio volume Come un volo di ron-dini (L’Astrogallo, Ancona 1980, pp. 10-11); sitratta di una duplice immagine marinaresca:quella del capitano e quella dell’armatore; in-fatti, con riferimento alla attività di scrittore e dicritico di Antognini, Bo lo paragonava ad “un ca-pitano che si trovi a guidare la sua nave da solo,solo di fronte a unmare sconfinato”, e parlandopoi di Antognini editore, scriveva che il fonda-tore de L’Astrogallo non si era limitato a “stabi-lire l’ora e il punto d’arrivo delle navi”, ma si erafatto “armatore” e aveva varato libri, “mandan-doli in giro per il mondo”. L’altro critico lettera-rio che ha saputo offrire una efficace immaginedell’opera di Antognini è Geno Pampaloni, ilquale, nella sua Introduzione al volume di scrittiantogniniani, da me curato col titolo La criticacome fatto morale (L’Astrogallo, Ancona 1986,p. 11), riassume “in un’immagine la definizionedi un esercizio critico di così schietto e tenaceimpegno” come quello di Antognini, dicendo che“la critica di Antognini è la critica della mano

tesa”. Si tratta di una mano tesa in una triplicedirezione: “al lettore, perché accresca la qualitàdelle conoscenze; all’autore, per aiutarlo a co-noscersi; alla società letteraria, perché valutinella giusta misura valori e disvalori che s’in-trecciano in essa”. Questa immagine ben siadatta non solo ad Antognini critico (cui facevariferimento Pampaloni), ma anche ad Antogninieditore: in entrambi i casi, infatti, Antognini eser-citava il suo diritto-dovere di “recensore”, valu-tando nel primo caso libri pubblicati da altri, enel secondo caso libri che lui stesso ipotizzava dipubblicare. Ecco, queste immagini -del capitano-armatore, e del critico dalla mano tesa- ci sem-bra che permettano di avvicinarci correttamentead Antognini: le parole di Bo aiutano a cogliereil senso della sua impresa, e quelle di Pampa-loni aiutano a definire il suomodo di operare. Daparte nostra, con i volumi antogniniani che ab-biamo curato e con gli articoli che gli abbiamodedicato, abbiamo cercato di mostrarne la sta-tura culturale e morale, evidenziandone l’indi-pendenza e la responsabilità di giudizio, lalibertà e la coerenza delle operazioni, la com-pattezza e l’acutezza delle proposte. Sono, que-ste, tutte caratteristiche che rendono legittimoparlare di un vero e proprio “stile”, che ha resoinconfondibili i molteplici interventi di Antognini:sia come critico letterario e d’arte, sia come edi-tore; senza soluzione di continuità appare il suoimpegno in questi ambiti, espressioni diverse diuna originale presenza, che è stata assoluta-mente omogenea e influente. I suoi contributi,in certi casi veri e propri eventi, si sono impostiall’attenzione non solo regionale ma anche na-zionale; pensiamo in particolare alla ideazionedellamostra “MarcheArte ’74: consuntivi e pro-poste” (cf. il relativoCatalogo), e alla fondazionedella casa editrice “L’Astrogallo” (cf. il relativoCatalogo). Queste e altre iniziative hanno se-gnato una fondamentale stagione nello sviluppoculturale delleMarche, tanto che è legittimo af-fermare che è a partire da Antognini che si è ri-proposto in termini niente affatto provinciali il“caso Marche”, e la questione della “marchi-gianità” ha assunto i toni alti di una ricerca let-teraria e artistica che approdava ad una identitàregionale, caratterizzata da una peculiarità:quella d’essere, per così, dire, un “plurale sin-golare”. Un “plurale” fin nel nome sono leMar-che, ma un plurale “singolare” in quanto lamultipolarità che le contraddistingue non ne an-nulla l’unità, tant’è vero che dai marchigianiviene in genere espressa una duplice apparte-nenza: quella alla propria città e, insieme, quellaalla propria regione; dunque, un’identità com-plessa, quella marchigiana, che mostra come ladiversità possa non ostacolare l’identità, ma co-

stituirne la specificità. Certo, occorre che il plu-ralismo non sia dispersivo, ma capace di incre-mentare, nel rispetto delle differenze locali, ilsenso di una comune appartenenza regionale.Ecco perché , si rende necessario offrire, per cosìdire, una “casa comune” alle diverse esperienzee valenze presenti nella regione. Proprio questoha fatto Carlo Antognini: infatti, l’antologia degliScrittori marchigiani del Novecento (pubblicatadall’editore Bagaloni di Ancona), lamostra d’artedi cinque eccellenze marchigiane (organizzata aJesi dalla Provincia di Ancona) e la casa editrice(operante nella sua casa ad Ancona con la col-laborazione della sorella Fiorisa: cf. il catalogodelle edizioni de L’Astrogallo e il volume diMar-cello Venturoli, Lettera alla “postina”, entrambipubblicati da L’Astrogallo, rispettivamente nel1997 e nel 2002) costituiscono contributi essen-ziali alla costruzione della casa comunemarchi-giana, in cui Carlo Antognini ha saputo farconvivere le molteplici espressioni del multi-forme ingegno dei marchigiani. E’, questo, ilnovum che Antognini ha portato alla storia cul-turale delle Marche. E che ha interessato diret-tamente anche Sassoferrato. Infatti per leedizioni de L’Astrogallo apparve nel 1974 nellacollana “La giustezza” il volume intitolato Ma-drigali d’amore e altre poesie d’amore di Olimpoda Sassoferrato. Grazie alla cura di Franco Sca-taglini, fu così riproposta la figura di BaldassarreOlimpo degli Alessandri, nato a Sassoferrato nel1486 emorto a Perugia nel 1540. La poesia amo-rosa di questo frate minorita -come annotavaScataglini nella introduzione al volume- “si pro-pone nella sua modernità, scrittura che svolgelinguisticamente al futuro il dono di una virile in-quietudine”. Ma, per lungo tempo, l’opera diOlimpo non fu compresa: parve “arida tecnicaversificatoria quel che era poesia altamente ispi-rata e perfettamente eseguita”. Ebbene, la ri-proposta editoriale di Antognini ha fatto giustiziadi questa incomprensione. Da aggiungere che lacosa si è ripetuta per altri autori che Antogniniha “riscoperto”: e ogni volta –daOlimpo daSas-soferrato a Grimaldi di Fano, da Morselli di Pe-saro a Matacotta di Fermo- il risultato è andatoben al di là dei confini regionali.

Lo stile di Carlo Antogninidi Giancarlo Galeazzi

19

Ricordi sassoferratesidi Padre Armando Pierucci