Relazione corso aggiornamento/UNESCO-Heritage 2016

-

Upload

chayn-italia -

Category

Education

-

view

27 -

download

1

Transcript of Relazione corso aggiornamento/UNESCO-Heritage 2016

Università degli Studi Firenze

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Pedagogical approach to the safeguarding and valorization

of cultural heritage

Anno Accademico 2015/2016

Patrimonio identitario delle donne vittime di

discriminazione e educazione alla non violenza.

Proposta di ricerca teorica e applicata in chiave pedagogica

con interventi educativi in ambito di cooperazione

internazionale

Direttore corso

Prof.ssa Giovanna del Gobbo

Corsista Tutor

Dott.ssa Stella Rita Emmanuele Dott.ssa Glenda Galeotti

1

Indice 1

Il Corso e la Cattedra 2

Introduzione 4

Capitolo 1 4

Contesto della Ricerca

1.1 Donne, violenza e povertà 5

1.2 Discriminazione multipla 6

1.3 La situazione cilena: il Popolo Mapuche 7

Capitolo 2 8

Obiettivo e Metodologia della Ricerca

Capitolo 3 9

Fasi di ricerca e risultati attesi

Riflessioni e approfondimenti personali 11

Bibliografia 16

Sitografia 18

2

Il Corso e la Cattedra

Il corso di aggiornamento professionale Pedagogical approach to the safeguarding and valorization

of Cultural Heritage (L’educazione per la salvaguardia e valorizzazione del Patrimonio

Culturale) ha coinvolto me ed altri corsisti, alcuni di loro già impegnati nel settore culturale pubblico

e privato, nei mesi compresi tra Gennaio e Luglio 2016. Il corso intende rispondere ad una domanda

di aggiornamento e adeguamento di conoscenze, competenze e strumenti per la salvaguardia dinamica

del patrimonio culturale immateriale e materiale dei territori e per nuove forme di valorizzazione

educativa finalizzate alla consapevolezza e alla corresponsabilizzazione delle comunità,

all’attivazione di processi di governance e cittadinanza attiva, ma anche all’innovazione del settore

in direzione imprenditoriale/Social Innovation, il tutto grazie ad un approccio integrato e

interdisciplinare.

La necessità del riconoscimento e della piena valorizzazione dei patrimoni delle comunità locali,

quale elemento imprescindibile per lo sviluppo umano endogeno, equo e sostenibile, è già sostenuta

da alcuni anni nei documenti strategici internazionali. Un ovvio riferimento è la Dichiarazione sul

Patrimonio Culturale Mondiale del 1972, ma è soprattutto nella Dichiarazione per la Salvaguardia del

Patrimonio Culturale Immateriale, approvata a Parigi il 17 ottobre 2003 che la dimensione educativa

è ulteriormente sottolineata in termini di azione di sostegno per lo sviluppo delle capacità necessarie,

a tutti i livelli, per una corretta gestione del patrimonio culturale che tenga conto anche della

dimensione dell’inclusione e del lavoro.

Il Corso si articola in quattro moduli principali che si incastrano tra loro, in teoria tramite lezioni

frontali, lezioni interattive, dibattiti e confronti, testimonianze; in pratica grazie ai lavori di gruppo

3

tra noi corsisti con il sostegno ed i feedback dello Staff ma soprattutto frequentando le 50 ore di Stage

presso strutture apposite.

Nel mio caso ho avuto l’opportunità di svolgere lo stage presso la Cattedra Transdisciplinare

UNESCO “Sviluppo Umano e Cultura di Pace” ove collaboro alla ricerca. Essa è diretta dall’Emerito

Prof. P. Orefice (mio tutor esterno al corso) e dal Prof. P. Federighi; sita presso il Dipartimento di

Scienze della Formazione e Psicologia/SCIFOPSI dell’Università degli Studi di Firenze. I valori

promossi dalla stessa sono coerenti con i principi UNESCO al fine di promuovere un approccio

transdisciplinare verso l’Ecoumanesimo planetario; l’importanza della diversità come ricchezza; la

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e materiale come identità costituiva di ciascun

popolo; il “cittadino terrestre” di Edgar Morin che comporta una riforma del pensiero in coerenza al

flusso del nuovo modo di stare nel mondo che inevitabilmente ci travolge.

I temi trattati dalla Cattedra sono attualmente incentrati su nove focus suddivisi in tre livelli:

1° livello generale “Scienza complessa dell’educazione” comprende i focus:

Epistemologia - Scienza complessa dell’educazione

Teoria – Ecoumanesimo planetario e locale

Metodologia – I professionisti dell’educazione dei saperi

2° livello centrale “Pedagogico” comprende i focus:

Epistemologia – Teoria pedagogica dei saperi

Teoria – Costruzione dei saperi individuali e collettivi

Metodologia – R.A.P. ricerca azione partecipativa e professionale

3° livello buone pratiche/metodologico “Sviluppo educativo e buone pratiche innovative e di società”

comprende i focus:

Epistemologia – Sviluppo delle persone, delle culture e delle società

Teoria – Comunità locali

Metodologia – Buone pratiche di sviluppo educativo delle persone, delle culture e delle

società

In particolare, il tema della mia attività di stage rientra nel 3° livello e riguarda la valorizzazione del

patrimonio identitario della donna indigena vittima, purtroppo di duplice discriminazione ossia, la

violenza di genere di cui è succube in quanto donna; la violenza subita perché appartenente ad

un’etnia. L’obiettivo progettuale e pedagogico che mi sono posta è il seguente: come “educare alla

non violenza” giovani e giovanissimi? Grazie e attraverso la Civitas Educationis.

I concetti chiave della Cattedra che promuove il progetto e i relativi settori di intervento, sono già

contenuti nella denominazione della stessa, “Sviluppo Umano e Cultura di Pace”. Sviluppo non solo

4

razionale in quanto (soprattutto in America Latina) emerge una forte dimensione emozionale,

entrambi gli elementi/aspetti viaggiano insieme.

Cultura di Pace richiama l’educazione alla comprensione umana, anzi ne costituisce la base. La

comprensione empatica è essenziale al fine di comprendere l’altro, ma per fare ciò è necessario, in

primis, capire noi stessi tramite un processo di autoanalisi monitorato costantemente.

Introduzione

In epoca di globalizzazione, su quale base è possibile ipotizzare e praticare una formazione che,

rispettando le innumerevoli diversità di vita contro ogni tentativo di omologazione planetaria, esalti

le peculiarità comuni a tutti gli esseri umani e contribuisca alla costruzione dell'identità e

dell'appartenenza di specie?

Si tratta di valorizzare il "potenziale di conoscenza", che presiede ai processi di antropizzazione sin

dalle origini e si è venuto costruendo in oltre tre miliardi e mezzo di evoluzione dei viventi e dei loro

domini conoscitivi sino alla nostra specie, che grazie ad esso continua a generare le società e le culture

della storia. Oggi, l’umanesimo planetario, utopia emergente negli attuali processi di globalizzazione,

impone la piena valorizzazione delle possibilità conoscitive di ciascuno e di tutti gli esseri umani, in

particolare di quanti, ne sono stati maggiormente impediti, tra questi le minoranze etniche, religiose

razziali e di genere ossia, le donne. Nella Società globale della Conoscenza la formazione è chiamata

a coprire una posizione centrale. Per partecipare allo sviluppo dell’umanesimo planetario verso la

comprensione e l’accettazione della diversità come ricchezza personale e comunitaria, “i percorsi

della formazione" lavorano in maniera integrata su ambedue i versanti conoscitivi del sentire e del

pensare, liberando le potenzialità di conoscenza e di comunicazione degli uomini e delle donne, a

qualunque società e cultura appartengano (Orefice 2003.)

1 Contesto della Ricerca

Il progetto di ricerca si contestualizza a favore della valorizzazione del patrimonio identitario della

donna indigena vittima, ad oggi, di duplice discriminazione ossia, la violenza di genere di cui è

succube in quanto donna; la violenza subita dalla cultura esterna perché appartenente ad un’etnia.

Imparare a vivere insieme, imparare a vivere con gli altri rispettando le innumerevoli diversità è

principio fondante che la scuola tramite l’istruzione, ben integrata alla cultura del luogo ma al

contempo in un’ottica planetaria, deve insegnare alle giovani generazioni sin dalla prima infanzia.

Con la frequenza delle scuole i bambini vengono sottratti agli orrori della quotidianità. L’istruzione

dà loro la possibilità di poter analizzare in modo critico e consapevole la realtà che li circonda, dà

loro gli strumenti per poter discutere e dialogare in modo fruttuoso. Infatti, è proprio sui banchi di

scuola che si impara a socializzare e a rispettare gli altri, le minoranze, le diversità. La scuola

dovrebbe insegnare diritti e doveri dell’individuo, rafforzandone l’identità, ma all’insegna della

tolleranza (Lyotard 1979.) Anzi aggiungo di più, non solo tutto ciò deve avvenire all’interno di un

contesto di educazione formale, ma a cascata è necessario il passaggio attraverso un’educazione non

formale per giungere sino a quella informale ove si apprende in maniera naturale e spontanea; ed è

qui che interviene l’educatore sociale.

Educare alla consapevolezza della violenza, condividendo ciò che ci rende diversi gli uni dagli altri

e trarne beneficio, queste sono le armi vincenti per un futuro all’insegna della pace.

5

Oggi è giunto il tempo, data la drammaticità degli eventi, di intervenire al fine di placare per poi

eliminare definitivamente il problema della discriminazione/violenza di genere ed etnica che le donne

subiscono. È necessario salvaguardare il patrimonio identitario della donna, anzi di più, valorizzarlo!

affinché tali violenze non si ripresentino; ciò costituisce il risultato atteso.

1.1 Donne, violenza e povertà

Più del 70% delle persone che nel mondo vivono nell’indigenza, secondo le stime dell’Onu, sono

donne; è la discriminazione uno dei temi chiave della povertà. In alcuni paesi la discriminazione

contro le donne è parte integrante delle leggi nazionali, in altri persiste nonostante leggi per la parità.

Le donne non hanno lo stesso accesso alle risorse e ai mezzi di produzione come la terra, il credito e

i diritti di eredità. Non ricevono gli stessi stipendi degli uomini e la maggior parte del loro lavoro non

è retribuito. Le donne spesso hanno occupazioni informali senza alcuno standard di sicurezza o

protezione sociale. Allo stesso tempo sono ancora le principali responsabili della cura della famiglia

e della casa.

La povertà, per le donne, è sia causa che conseguenza della violenza. Le donne che subiscono

aggressioni fisiche, sessuali o psicologiche perdono il loro reddito e la loro capacità produttiva viene

danneggiata. Inoltre, la povertà rende più difficile per le donne trovare una via di fuga dai

maltrattamenti. Se è vero che l’indipendenza economica non le protegge dalla violenza, l’accesso alle

risorse economiche può migliorare la loro capacità di compiere scelte significative.

La discriminazione e la violenza contro le donne spesso vanno per mano, contribuendo alla negazione

del diritto alla salute, all’istruzione, ad una casa e al cibo. La povertà in più mette le donne e le ragazze

a rischio di ulteriori abusi e violenze, chiudendo il circolo vizioso.

La discriminazione mette a repentaglio i diritti umani di diversi gruppi sociali, tra cui le popolazioni

native, i gruppi etnici, razziali, religiosi o le minoranze linguistiche e migranti. In questi contesti, le

donne subiscono una doppia discriminazione, sia come membri di tali gruppi che come donne/genere.

La povertà è più che una semplice mancanza di reddito è anche mancanza di sicurezza, di voce, di

scelte. Le donne subiscono gli effetti della povertà in maniera particolare a causa del loro ruolo nella

società, nella comunità e nella famiglia. Tuttavia, loro non sono vittime passive, possono essere

cittadine partecipi e attiviste per i diritti umani, agenti del cambiamento che reclamano i loro stessi

diritti, possono organizzarsi chiedendo giustizia e riconoscimento delle responsabilità e lavorare per

migliorare le loro vite e la situazione delle loro famiglie, comunità (Woodman 2004.)

Per muoversi su questa strada l’istruzione è necessaria ma è un diritto che viene a loro spesso negato!

Lo dimostra la combinazione di stereotipi di genere e costi scolastici (spesso viene data la priorità

all’educazione dei ragazzi perché sono visti come coloro che in futuro si faranno carico del

sostentamento della famiglia) che porta al fatto che circa una ragazza su cinque abbandona la scuola

tra i 13 e i 14 anni. Molte si ritrovano con un’istruzione minima se non nulla e pochissime prospettive

di indipendenza economica e di conseguenza senza possibilità di decidere della loro vita (Ulivieri

1995.)

6

1.2 Discriminazione multipla

Le donne spesso si trovano ad affrontare una multipla discriminazione: sono discriminate e vengono

loro negati diritti in quanto donne e in quanto facenti parte di un gruppo emarginato o minoritario,

così come le donne che vivono in povertà subiscono la discriminazione semplicemente per il fatto di

essere povere.

La discriminazione è intimamente collegata alla violenza contro le donne. Essa influenza le forme di

violenza che le donne subiscono e rende alcune di loro più soggette a certe forme di sopruso perché

hanno un più basso status sociale rispetto ad altre e perché i responsabili di questi abusi sono

consapevoli che è meno probabile che queste li denuncino o chiedano assistenza.

La discriminazione che le donne si trovano ad affrontare preclude loro l’accesso alla giustizia, alla

protezione o ai servizi; questa esclusione nasce dalla povertà e la radica ulteriormente. Molte delle

donne che vivono nell’indigenza non hanno accesso alle cure sanitarie perché non possono sostenerne

i costi o perché non possono affrontare le spese per raggiungere le strutture sanitarie. Altre trovano

ostacoli perché non sono istruite, non parlano la lingua ufficiale o perché non vengono loro date le

informazioni di cui hanno bisogno in quanto vittime di pregiudizi profondamente radicati.

Quando le donne e le ragazze però comprendono grazie all’istruzione che hanno dei diritti, li

rivendicano con forza nonostante tutte le difficoltà che incontrano. Quando le donne denunciano e

fanno valere i loro diritti o i diritti di altri gruppi emarginati, corrono dei seri pericoli perché sfidano

i pregiudizi culturali e sociali e rappresentano una minaccia per i poteri forti, in quanto motore del

progresso sociale e dell’implementazione dei diritti umani. Infatti, uno dei fattori chiave per il rispetto

dei diritti umani è l’uguaglianza tra uomini e donne e questo principio si riflette in tutti gli standard

per l’eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione dunque violenza (Ulivieri 1997.)

Una cosa è certa: uguaglianza e diritti potranno essere raggiunti quando le donne parteciperanno

attivamente al processo politico e di conseguenza la loro voce sarà ascoltata; questa è la via d’uscita!

Negli ultimi anni sono stati fatti molti passi avanti nel comprendere che i diritti delle donne sono

diritti umani. Nonostante i progressi nella comprensione e gli sviluppi nel diritto internazionale, le

vite di molte donne sono migliorate di poco: gli stati e le organizzazioni internazionali devono

7

lavorare più duramente per difendere i diritti delle donne nella pratica, con una forte volontà politica

e in tutto il mondo, attraverso e grazie una cooperazione internazionale.

1.3 La situazione cilena: il Popolo Mapuche

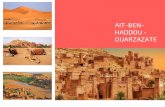

Padre e figlia; etnia Mapuche; Cile

Oggi i Mapuche costituiscono circa il 13% della popolazione cilena, vivono nelle zone rurali del sud

del Cile, in una piccola parte del territorio argentino e nei grandi centri urbani, concentrati in quartieri

molto poveri. Il diritto alla autodeterminazione è stato loro negato dall’avvento del colonialismo,

mentre il loro territorio, cultura, lingua, religiosità e ambiente sono costantemente minacciati.

Il colonialismo ha portato, inoltre, un'ondata di forte maschilismo (machismo) e oggi le donne

preferiscono non lasciare il proprio clan, come accadeva un tempo nell’antica cultura mapuche, ove

dopo il matrimonio le donne andavano a vivere nel territorio del marito. La violenza sulle donne è

contro natura, ma con l’avvento della “conquista spagnola” essa è giunta anche nelle loro

famiglie/comunità.

Nell'avvicinarsi al popolo Mapuche, alla sua storia e alla sua recente lotta per la conquista dei diritti

fondamentali, un elemento in particolare assume rilevanza per leggere e capire un universo così

affascinante e differente dalle modalità con cui siamo abituati a pensare noi stessi, l'altro e il mondo

che ci circonda. La chiave di lettura è il nome stesso di questo popolo del sud del mondo, Mapuche

significa infatti "popolo della terra" (mapu=terra, che=uomo) ed è proprio il rapporto con la terra il

fondamento da cui muovono e in base al quale prendono forma la cultura, l'organizzazione politica e

sociale, l'economia e la vita quotidiana di questa etnia. La natura è Madre Terra e il popolo mapuche

si sente parte della natura. La Natura è la Grande Madre alla quale la donna è particolarmente vicina

perché è la sua figura maestra, colei che le insegna come agire in questo mondo.

Attualmente la condizione della donna in Cile risulta relativamente complessa. In seguito ai

cambiamenti dati dalla modernità e dai modelli occidentali, la situazione si presenta molto differente

se si analizzano un contesto rurale od uno urbano, io mi riferisco al primo. Storicamente subordinata

è la donna, anche quando incinta, che all’interno della famiglia si deve assumere la responsabilità di

fare i lavori di casa, di accudire i figli ed il resto della famiglia, compiti che una qualsiasi donna per

8

sua natura deve portare a termine in quanto “donna”.

Il lavoro domestico oltre a non essere ricompensato a livello economico ha sempre permesso agli

uomini di dedicarsi ad altre attività remunerative per sé stessi o la famiglia, o di partecipare alla vita

sociale, politica, artistica, spesso negata alle donne. Quei rari casi in cui la donna intraprende un

lavoro remunerativo o una carriera fuori dall’ambiente domestico, tuttora non è trattata allo stesso

livello di un uomo e non si produce una giusta distribuzione dei compiti all’interno della coppia o del

nucleo familiare.

In Cile (e altri simili contesti) la maggior parte delle donne deve supplire a questa mancanza facendo

un doppio lavoro: mantenere una casa ed avere un’occupazione per guadagnare. Tutto questo causa,

nella maggior parte dei casi, un sovraccarico emotivo e fisico che le espone maggiormente al rischio

di contrarre patologie.

Il machismo in Cile è un problema sociale tuttora presente, dato dalla impari relazione tra i sessi. La

definizione classica di “machismo” è: “un atteggiamento/un’attitudine sociale di ostentazione di

caratteri virili e mascolini”. Il marito spesso si comporta in modo violento con la moglie, è autoritario,

abusa di alcool e droghe, ha relazioni sessuali non protette con altre donne; tutte condotte che possono

solo aumentare il rischio di violenza sessuale verso la moglie o la compagna, di trasmissione del virus

dell’HIV e di gravidanze non desiderate, oltre ovviamente alla generazione di un circolo vizioso di

sofferenza per la donna all’interno del proprio nucleo familiare.

Inoltre, crescere sin da piccoli in un ambiente violento o presenziare fisicamente ad aggressioni e

maltrattamenti porta a far sì che facilmente si ricada negli stessi comportamenti; quella che viene

chiamata “trasmissione culturale intergenerazionale”.

In Cile la così diffusa violenza intra-familiare è un grave problema educativo e di salute pubblica!

Quello che adesso ci si aspetta dal sistema educativo e sanitario cileno è che si cerchi di realizzare

una maggiore educazione alla non violenza rivolta soprattutto a giovani e giovanissimi per renderli

consapevoli del fatto che è anche loro responsabilità generare ben-essere nelle loro future compagne

e alle donne in generale. Il governo cileno da molti anni sta attuando a livello nazionale campagne di

sensibilizzazione e miglioramento del servizio sanitario al cittadino, specificatamente nel settore delle

politiche sessuali e riproduttive e della prevenzione della violenza di genere.

Le azioni educative sono dirette principalmente in due direzioni: la prima si preoccupa di mettere in

pratica e sottolineare l’importanza del concetto di “diritti umani e parità degli stessi”; la seconda

propaganda e sostiene il “pensiero progressista in merito al sesso femminile”. Negli ultimi tempi, in

seguito a pressioni perché questo aspetto machista della cultura cilena cambiasse verso la parità, molti

giovani padri partecipano attivamente alla gestazione, al parto ed al puerperio.

La tesi principale è che, perché un paese si possa considerare moderno in tutti i suoi settori è

essenziale che al suo interno esista la parità di trattamento in tutti gli ambiti - sociale, economico,

lavorativo e familiare - tra l’uomo e la donna (Cuomo, Bombelli 2003.)

2 Obiettivo e Metodologia della Ricerca

Il tema del Progetto di ricerca riguarda la valorizzazione del patrimonio identitario della donna

indigena vittima di duplice discriminazione ossia, la violenza di genere di cui è succube in quanto

donna; la violenza subita dalla cultura esterna perché appartenente ad un’etnia. Il focus progettuale e

pedagogico che ho attenzionato è il seguente: come educare alla non violenza giovani e giovanissimi?

Grazie e attraverso la Civitas Educationis: Cittadini della Terra (Orefice 2015.)

9

Imparare a vivere insieme, imparare a vivere con gli altri questo significa essere Cittadini della Terra.

Cultura, educazione, istruzione sono fondamentali per insegnare alle giovani generazioni i principi

della non violenza già dalla prima infanzia. L’obiettivo e dunque lo scopo conoscitivo del progetto di

ricerca è comprendere quali sono i fattori che concorrono alla condizione di discriminazione della

donna mapuche e quale educazione può contribuire a diminuire questi fattori.

La metodologia della ricerca impiegata per raggiungere l’obiettivo è la R.A.P. (Ricerca Azione

Partecipativa) adatta a progetti di cooperazione allo sviluppo e all’ empowerment (Orefice 2006.)

Presupposto dell’intervento di ricerca è che il problema, che reclama comunque un’azione

conoscitiva, ha origine nella stessa comunità che necessita dell’intervento e il fine ultimo della ricerca

è la trasformazione di quelle condizioni che hanno determinato l’insorgere del problema, o meglio è

offrire la possibilità ai destinatari dell’intervento di “costruire” le conoscenze necessarie per cambiare

la situazione. Il ricercatore agendo sul campo osserva e comprende al meglio i fattori discriminatori

verso la donna mapuche che soffre di questa duplice condizione della quale è succube.

Infatti, la R.A.P. implica anche la partecipazione attiva e totale di quanti sono interessati al processo

(donne, giovani e tutta la comunità), poiché non si tratta di trasmettere saperi o imporre relazioni, ma

di sostenere il procedere naturale della conoscenza che di fronte ad un problema (violenza etnica e di

genere) è chiamata a trovare risposte più adeguate grazie al rapporto, costruzione o ricostruzione di

relazioni. Essa è un’operazione ricca di emozioni, sensazioni, vissuti, perché basata su un approccio

educativo “con e per” le persone e non “su” le persone (Del Gobbo 2007.)

3 Fasi di ricerca e risultati attesi

Occorre, innanzitutto fare indagini di sfondo e di contesto e cominciare a testare metodologie e

tecniche con gruppi etnici grazie ai quali poter lavorare empiricamente. Il lavoro di campo all’estero

richiede prima studi e approfondimenti teorici e metodologici, pedagogici e di scienze

dell’educazione, anche di carattere internazionale. Successivamente si può procedere con le fasi di

lavoro articolate in primis su due domande: 1) come si fa a conoscere quali sono i fattori di

discriminazione della donna cilena mapuche?; 2) come faccio a sapere quale educazione è più adatta

alla situazione e al contesto? Le due istanze, di fatto, si coniugano grazie alla dinamica di ricerca

interna assunta tra le due sin dal principio del lavoro.

Schematizzando al massimo l'intera sequenza delle fasi della ricerca, sotto il profilo del processo

scientifico e del supporto allo sviluppo educativo e culturale delle comunità mapuche del Cile, può

essere ricondotta a questi passaggi.

1. Identificazione del problema. Questa prima operazione, si esprime attorno ai seguenti

interrogativi, che indicano nello stesso tempo le motivazioni e le finalità di un possibile progetto di

educazione permanente in ambito territoriale: come realizzare un progetto di ricerca che sia allo

stesso tempo un intervento di educazione permanente per la promozione all’interno della comunità

mapuche di comprensione e sostegno alla donna vittima di violenza? e dunque come sensibilizzare e

educare giovani e giovanissimi su questa tematica della duplice discriminazione (etnica e di genere)

della quale la donna mapuche è tutt’oggi vittima?

2. Ideazione. Questi interrogativi sono l'alimento del progetto di ricerca presentato. Esso ha utilizzato

da una parte, lo studio della letteratura su questi argomenti (riportati in bibliografia e sitografia) e

dall'altra, la riflessione sugli interventi dei casi studio che ho potuto constatare e approfondire durante

la formazione in Cattedra Transdisciplinare UNESCO “Sviluppo Umano e Cultura di Pace” e la

10

frequenza al corso di aggiornamento professionale “Pedagogical approach to the safeguarding and

valorization of Cultural Heritage” presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia;

Università di Firenze.

3. Adozione dell'idea e progettazione generale. Questa potrebbe avvenire da parte di un gruppo di

ricerca costituitosi intorno ad una Cattedra di Pedagogia generale e sociale, Cattedra UNESCO o altre

equipollenti con un nucleo centrale di studiosi coinvolti e stabile nel tempo, per quanto ciò sia

possibile, composto da personale universitario, ricercatori, educatori, pedagogisti e giovani laureati.

4. Sviluppo e implementazione. L'intervento di ricerca generale può, anzi deve, prevedere diversi stadi

ciascuno con la sua specifica progettazione, realizzazione e valutazione. In tal modo alla fine di

ciascuno di essi il modello verrà rivisto con i relativi riorientamenti e ristrutturazioni per lo stadio

seguente. Il monitoraggio continuo è essenziale per capire i bisogni e le esigenze che provengono

dalla comunità stessa, al fine di relazionarci al meglio ed intervenire educativamente.

Questo in breve il percorso da seguire:

4.1 Primo stadio. In un primo tempo, il gruppo di ricerca può sperimentare il modello della R.A.P.

attraverso un'esperienza di auto-educazione dalla comunità locale mapuche del Cile, in cui il nucleo

operativo in loco e la popolazione etnica potranno lavorare, anzi cooperare e collaborare, utilizzando

il metodo della ricerca attorno ai problemi della duplice discriminazione di cui la donna è vittima

proprio nel loro territorio, al fine di capire le motivazioni; eliminare il machismo; educare le giovani

generazioni al rispetto e alla parità dei sessi.

4.2 Secondo stadio. Per queste ragioni, in un secondo tempo potrà essere utile sperimentare un

modello che corrisponderà ad un nuovo stadio: quello della formazione degli operatori locali. Si

potrebbe optare per una sua doppia utilizzazione: (I) nella scuola, attraverso un accurato lavoro di

formazione in servizio, centrata sulla didattica partecipativa degli insegnanti della Scuola in comunità

(villaggio) oppure della Scuola dell'obbligo in Santiago del Cile (zona metropolitana); (II) nel campo

dell'educazione degli adulti, attraverso un lavoro di osservazione, confronto, interazione con le donne

del luogo.

Questo permetterà di trasferire il modello dagli operatori esterni agli operatori interni alle comunità,

con l'imperativo categorico di individuare le figure professionali corrispondenti e più consone a

svolgere efficacemente queste funzioni riguardo ai temi dell’educazione alla non violenza e al rispetto

dei diritti umani.

4.3 Terzo stadio. In un terzo tempo, il lavoro si concentrerà su tre obiettivi: individuare e formare gli

operatori locali per l'educazione della comunità; prevedere la frequenza agli incontri formativi e la

ricchezza argomentativa consona alla comunità (target); e assistere gli operatori in un primo periodo

dall’avvio del progetto.

5. Valutazione e disseminazione (nel corso del progetto di ricerca e negli anni successivi).

Impossibile al momento trarre delle valutazioni in quanto il progetto di ricerca è solo una mera

proposta. Di certo la valutazione così come intesa nell’aspetto pedagogico-didattico non deve essere

11

solo conclusiva o sommativa, bensì va monitorata costantemente nel corso della messa in atto del

progetto tra i vari stadi, così come ho già accennato.

Per giungere gradualmente ai risultati attesi, l’educazione dovrebbe intraprendere due vie

convergenti: ad un primo livello, la scoperta graduale degli altri. Il compito dell’educazione è

insegnare, nello stesso tempo, la diversità della razza umana e una consapevolezza delle somiglianze

e dell’interdipendenza fra tutti gli esseri umani; ad un secondo livello, tendere verso obiettivi comuni.

Quando si lavora insieme su progetti gratificanti che fanno uscire dall’abituale routine, le differenze

e perfino i conflitti tra individui tendono a passare in secondo piano e talvolta a scomparire in quanto

ne deriva una nuova identità che rende possibile superare gli aspetti ordinari degli individui e

sottolineare ciò che si ha in comune, piuttosto che le differenze, un modo efficace di evitare o risolvere

conflitti latenti (Striano 1999.)

Per concludere riprendo la domanda posta nell’introduzione del progetto di ricerca: “In epoca di

globalizzazione, su quale base è possibile ipotizzare e praticare una formazione che, rispettando le

innumerevoli diversità di vita contro ogni tentativo di omologazione planetaria, esalti le peculiarità

comuni a tutti gli esseri umani e contribuisca alla costruzione dell'identità e dell'appartenenza di

specie?”

Per preparare le generazioni future ad accogliere nel migliore dei modi i cambiamenti che

la società di oggi impone, è necessario insegnare loro fin dalla tenera età a convivere con

delle realtà differenti dalla nostra e perseguire moralmente ed eticamente il rispetto della donna, dei

diritti umani e del saper vivere civile in un mondo in continua trasformazione.

Riflessioni e approfondimenti personali

Durante questo Anno Accademico 2015/2016 in cui mi è stata concessa l’opportunità di collaborare

alla Cattedra Transdisciplinare UNESCO “Sviluppo Umano e Cultura di Pace” e prender parte al

corso di aggiornamento professionale “Pedagogical approach to the safeguarding and valorization

of Cultural Heritage” ho imparato molto, ma non mi sono fermata qui e ho voluto rafforzare i muscoli

su questo ambito di studio, di ricerca e di vita: ho seguito su piattaforma europea EMMA/Europeran

Multiple MOOC Aggregator, il corso “L'innovazione sociale nella gestione del patrimonio culturale”

tenuto dal Prof. Stefano Consiglio, ordinario di Sociologia presso l’Università Federico II di Napoli

e responsabile F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano) per la regione Campania. Ho conosciuto così da

vicino il nostro patrimonio materiale, strettamente legato a quello immateriale, e la salvaguardia dello

stesso tramite nuove iniziative/Social Innovation.

Ciò che mi sta più a cuore qui raccontare è la persona di Andrea Caschetto (link dal Corriere della

Sera http://www.corriere.it/cronache/16_giugno_14/andrea-caschetto-l-ambasciatore-sorriso-gira-

orfanotrofi-mondo-onu-bambini-africa-d7db3016-3219-11e6-9479-1c0658e56669.shtml) mio

coetaneo e conterraneo siculo.

12

Andrea Caschetto e i bambini di un orfanotrofio; Africa

È solito presentarsi così: “Andrea, hai un tumore nel cervello.

Quando sentii quella frase, non ebbi paura. Forse perché avevo solo 15 anni, forse perché avevo la

testa altrove. Scappai di notte dal mio reparto con il camice bianco per andare in una sala a guardare

una partita di calcio in televisione. Quella notte fu la mia ultima notte piena di ricordi.

Dieci anni fa circa, mi stavano operando al Besta di Milano. L'operazione era difficile, rischiavo di

perdere la parola o qualcosa in più, ma il medico è stato un fenomeno. Ebbi un solo fastidio nel tempo

di attesa dovuto a questa operazione, la data. Il 2 Novembre? Mi chiedevo scherzando perché mi

avessero messo in questa data che puzzava di morte, fra gli amici e i parenti ero l'unico che ci ridevo

su. Dopo l’operazione il risveglio è stato più difficile del previsto, avevo difficoltà nell'esprimermi,

nel mandare segnali di comprensione. Mi ritrovai smemorato e con una concentrazione pessima, non

memorizzavo più niente…Andai ogni giorno a fare lezioni private di tutte le materie, i dati che mi

spiegavano morivano la sera con il mio sonno. Persi quell'anno scolastico, perché i professori

pensarono che me ne volessi approfittare, che la mia memoria era una scusa perché mi stufava

studiare, chiamarono la mia operazione all'emisfero sinistro, un piccolo interventuccio. Fu

straordinario come in quell'estate, vari professori del liceo di altri corsi, mi contattarono, invitandomi

a ripartire con loro che avremmo trovato insieme un metodo per non farmi percepire lo studio,

impossibile. Così feci, cambiai corso e iniziai a svolgere le interrogazioni a piccole dosi e i compiti

con facilitatori… Quattro anni dopo andai in Africa per la prima volta. Al mio ritorno in Sicilia ero

sorpreso, mi ricordavo tutti i volti dei bambini, le attività che avevamo fatto, le emozioni provate. Ho

13

iniziato a chiedermi il perché di questi ricordi e ho scoperto, grazie ai medici, che tutto ciò che

colpisce i nostri sentimenti rimane per sempre nella memoria a lungo termine. Con questo metodo

della memorizzazione per emozioni e immagini, ho preso una laurea e un master e ho recuperato una

buona parte della memoria…Anche per questo motivo ho deciso di fare questo viaggio, il giro del

mondo per gli orfanotrofi, per ricordarmelo per sempre. Ancora oggi ci sono città del mio viaggio

che non ricordo come si chiamano, ma pazienza, l'importante è ricordarsi come fare ridere e divertire

i bambini…”

Andrea coltiva tutt’oggi il suo progetto e siamo migliaia a sostenerlo in tutto il mondo.

L’ambasciatore del sorriso è stato invitato presso la sede centrale dell’Onu per il riconoscimento alle

sue attività (https://www.youtube.com/watch?v=ZKid25WVRbQ). Ho avuto la possibilità di

scrivergli e raccontargli di questa mia nuova esperienza formativa e alla domanda: “come mi consigli

di educare alla non violenza giovani e bambini al fine di coinvolgerli, così come tu ci hai insegnato,

per far capire loro l’importanza del rispetto alla donna, etnie, religioni, minoranze e di trarre dalla

diversità, ricchezza?” Andrea mi ha risposto di narrare loro storie di fantasia. I bambini di tutto il

mondo sono uguali, rimangono affascinati dai racconti e viaggiando con la fantasia i messaggi

diverranno ricordi, poi attitudini.

Un recente articolo di “La scuola in soffitta et al.” riporta dieci titoli di libri illustrati per bambini

dedicati al tema della diversità. Quale migliore occasione per presentarli?

Concludo questi approfondimenti elencandone alcuni:

-"Nadeem, andata e ritorno", di Sofia Gallo e Anna Castagnoli – (Sinnos Editrice)

© -

Non tutti i bambini possono crescere giocando. In molte parti del mondo si inizia a lavorare da

piccolissimi, come Nadeem che a undici anni sale su una nave che lo porterà lontano dalla famiglia a

14

confezionare datteri. Inizialmente uscito solo per prendere acqua al pozzo, torna a casa dopo anni. La

storia di Nadeem ci parla di povertà, di infanzia tradita e di scelte che possiamo fare anche noi

acquistando prodotti provenienti dal commercio equo e solidale che non impiega bambini.

-"Xu, il grillo birichino", Carolina D’Angelo e Federico Appel – (Sinnos Editrice)

© -

Chan Chen è un bambino cinese che vive in Italia, ma si sente solo. Per fortuna ha la simpatica

compagnia del suo piccolo grillo, che secondo la tradizione cinese è un animale da compagnia porta

fortuna. Un giorno Xu, il grillo, scappa e per il bambino inizia una difficile ricerca tra le persone della

città che non capiscono perché lui tenga tanto a un animale che loro invece schiaccerebbero volentieri.

Sarà un altro bambino ad aiutarlo e a capirlo: il futuro della comprensione tra culture ha speranza

nell’amicizia.

-"La scuola segreta di Nasreen", di Jeanette Winter – (Giannino Stoppani Edizioni)

© -

Nasreen è una bambina. Siamo in Afghanistan. Lei vive con la nonna perché il padre è stato portato

via dai soldati Talebani e la mamma è andata a cercarlo, ma nessuno dei due è mai tornato. Nasreen

15

sta tutto il giorno in casa, perché è proibito alle bambine andare a scuola, almeno finché la nonna non

trova una scuola segreta che la accoglie. Dovrà nascondersi per studiare, ma lo farà con piacere perché

sa che ciò che impara la accompagnerà per tutta la vita. Questa è una storia vera scritta per raccontare

il coraggio di un gruppo di persone che il Global Fund for Children ha aiutato nel loro progetto di

scolarizzazione.

-"Un nuovo amico per Elmer", di David McKnee – (Mondadori)

© -

L’elefantino Elmer è diventato un classico tra i libri per bambini che introduce il tema della diversità.

Elmer non è uguale agli altri elefantini: ha dei colori strani; metafora del confronto tra culture diverse.

Elmer insegna a riconoscere l’unicità di ogni persona e aiuterà i bambini a capire che ognuno di noi

è in qualche modo diverso dagli altri e unico allo stesso tempo.

I temi raccontati in questi libri sono le tradizioni, i costumi, i sogni e le difficoltà dei bambini di tutto

il mondo trasposti in storie simpatiche e toccanti adatti per i piccoli e anche per i più giovani.

16

Bibliografia

AA. VV., Educacion de Adultos y Desarrollo de la Comunidad. Tres Experiencias en el Plan

Regional de Educacion de Adultos de Murcia, Direccion Provincial del M.E.C., Murcia, 1987.

AA. VV., Bisogni sociali emergenti e prospettive pedagogiche, Atti del Convegno SIPED, Laterza,

Bari, 1997.

Alberici A., Imparare sempre nella società della conoscenza, Bruno Mondadori, Milano, 2002.

Alessandrini G. (a cura di), Pedagogia e formazione nella società della conoscenza, Franco Angeli,

Milano, 2002.

Bauman Z., Voglia di comunità, Laterza, Roma-Bari, 2004.

Bauman Z., La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2003.

Bertolini P., “La città: un oggetto pedagogico?”, in Gennari M. (a cura di), La città educante,

SAGEP, Genova, 1989.

Betti C., Aprile L., De Marco P., Mari G., Mariani A., Storia della pedagogia in Le scienze della

formazione, Apogeo, Milano, 2007.

Bogataj N., Rejec P., VreÄer N., Slanisca E., Pinosa E., Gozzo C., Totaro C., Del Gobbo G.,

Pelikan M., Skok M., SKUPNOSTNO UČENJE V ČEZMEJNEM PROSTORU. Primer študijskih

krožkov ob slovensko-italijanski meji, PosoÅ¡ki razvojni center, Tolmin, 2013.

Bruner J., La mente a più dimensioni, Laterza, Roma-Bari, 1988.

Callari Galli M., “Analisi culturale della complessità”, in Callari Galli M., Cambi F., Ceruti M.,

Formare alla complessità. Prospettive dell’educazione nelle società globali, Carocci, Roma, 2003.

Callari Galli M., Ceruti M., Pievani T., Pensare la diversità. Per un’educazione alla complessità

umana, Meltemi, Roma, 1998.

Calvani A., Rete, comunità, conoscenza, Erickson, Trento, 2005.

Cambi F., Campani G., Ulivieri S. (a cura di), Donne migranti. Verso nuovi percorsi formativi,

ETS, Pisa, 2003.

Cambi F., Orefice P. (a cura di), Fondamenti teorici del processo formativo. Contributi per

un’interpretazione, Liguori, Napoli, 1996.

Cambi F., Ulivieri S. (a cura di), Infanzia e violenza. Forme, terapie, interpretazioni, La Nuova

Italia, Firenze, 1990.

Contini M., Il gruppo educativo, Carocci, Roma, 2000.

Contini M., Per una pedagogia delle emozioni, La Nuova Italia, Firenze, 1977.

Cuomo S., Bombelli C. (a cura di), Il tempo al femminile, Etas, Milano, 2003.

Del Gobbo G., “Solidarietà e sviluppo endogeno sostenibile: lo sguardo pedagogico per riconoscere

il valore dei saperi altri” in Coggi C. e Ricchiardi P. (a cura di), Educare allo sviluppo sostenibile e

alla solidarietà internazionale, pp. 27- 46, Pensa Multimedia, Lecce, 2014.

Del Gobbo G., Emili B., Galeotti G., Orefice P., Agua entre oportunidad y riesgo. CapacitaciÃn e

investigaciÃn en contextos de emergencia, Edizioni Via Laura, Firenze, 2012.

Del Gobbo G., Dall’ambiente all’educazione. Materiali di studio tra teoria, metodologia e pratiche,

Edizioni Del Cerro, Tirrenia (Pisa), 2007.

Del Gobbo G., Il processo formativo tra potenziale di conoscenza e reti di saperi. Un contributo di

riflessione sui processi di costruzione di conoscenza, Firenze University Press, Firenze, 2007.

Del Gobbo G., La dimensione partecipativa nella formazione. Studio introduttivo al contributo di

Antonio Damasio, Edizioni ETS, Pisa, 2007.

17

Del Gobbo G., Guetta S., I saperi dei Circoli di Studio. Proposte teorico-metodologiche per

operatori del Lifelong Learning, Edizioni del Cerro, Tirrenia (Pisa), 2005.

Demetrio D., Giusti M., Iori V., Mapelli B., Piussi A., Ulivieri S., Con voce diversa. Pedagogia e

differenza sessuale e di genere, Guerini, Milano, 2001.

Dewey. J., Democrazia e educazione, La Nuova Italia, Firenze, 1992.

Federighi P., “Le teorie critiche sui processi formativi in età adulta: tendenze e aspetti problematici

nei principali orientamenti contemporanei”, in Orefice P. (a cura di), Formazione e processo

formativo. Ipotesi interpretative, Franco Angeli, Milano, 1997.

Folgheraiter F., Interventi di rete e comunità locali, Erickson, Trento, 1994.

Freire P., La pedagogia degli oppressi, Mondadori, Milano, 1971.

Gardner H., Formae Mentis. Saggio sulla pluralità dell'intelligenza, Feltrinelli, Milano, 1987.

Geertz C., Mondo globale, mondi locali, Il Mulino, Bologna, 1999.

Giddens A., Il mondo che cambia: come la globalizzazione ridisegna la nostra vita, Il Mulino,

Bologna, 2000.

Guetta S., Educare ad un mondo futuro. Alleanze interculturali, dialoghi interreligiosi e sviluppo

della cultura di pace, Franco Angeli, Milano, 2013.

Guetta S., Orefice P. (a cura di), Adolescenti, relazione d’aiuto, integrazione degli interventi,

Edizioni ETS, Pisa, 2003.

Iavarone M. L., Sarracino V. (a cura di), Le parole chiave della formazione, Tecnodid, Napoli,

2004.

Iavarone M. L., Sarracino V., Striano M. (a cura di), Questioni di pedagogia sociale, Franco Angeli,

Milano, 2000.

Knasel E., Meed J., Rossetti A., Apprendere sempre. L’apprendimento continuo nel corso della

vita, Raffaelo Cortina Editore, Milano, 2002.

Laporta R., “Pedagogia sociale: un progetto possibile” in Sarracino V., Striano M. (a cura di), La

pedagogia sociale. Prospettive di indagine, ETS, Pisa, 2001.

Laporta R., L'autoeducazione delle comunità, La Nuova Italia, Firenze, 1979.

Lyotard J. F., La Condition postmoderne: rapport sur le savoir, 1979; trad. di Formenti C., “La

condizione postmoderna: rapporto sul sapere”, Feltrinelli, Milano, 1981.

Morin E., Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione, Raffaello Cortina Editore,

Milano, 2015.

Morin E., I sette saperi necessari all'educazione del futuro, Raffaello Cortina Editore, Milano,

2001.

Morin E., La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Raffaello Cortina

Editore, Milano, 2000.

Orefice P., “Cittadini, saperi e professionisti della Civitas educationis terrestre. Scenario della

formazione e della professionalità degli educatori e dei pedagogisti” in Educators Training. A

challenge for the development of the Civitas educationis, Mimesis Edizioni, Milano, 2015.

Orefice P., Del Gobbo G., Mancaniello M. R., Guetta S., Orientamenti teorici e azioni strategiche.

Cattedra Transdisciplinare UNESCO Sviluppo Umano e Cultura di Pace, Firenze University Press,

Firenze, 2010.

Orefice P., La ricerca azione partecipativa. Teoria e pratiche. Vol. 1: La creazione dei saperi

nell'educazione di comunità per lo sviluppo locale, Liguori, Napoli, 2006.

18

Orefice P., Sarracino V. (a cura di), Nuove questioni di pedagogia sociale, Franco Angeli, Milano,

2004.

Orefice P., La formazione di specie. Per una pedagogia della liberazione del potenziale conoscitivo

tra il sentire e il pensare, Guerini Editori, Milano, 2003.

Orefice P., I domini conoscitivi. Origine, natura e sviluppo dei saperi dell’Homo sapiens sapiens,

Carocci, Roma, 2001.

Orefice P. (a cura di), L'operatore sociale di strada: professione e formazione, ETS, Pisa, 2000.

Orefice P., Sarracino V., Comunità locali e educazione permanente, Liguori, Napoli, 1981.

Orefice P., Educazione e territorio, La Nuova Italia, Firenze, 1978.

Orefice P., La comunità educativa, Ferraro, Napoli, 1975.

Parsons T., La struttura dell’azione sociale, Il Mulino, Bologna, 1987.

Romei P., Autonomia e progettualità. La scuola come laboratorio di gestione della complessità

sociale, La Nuova Italia, Firenze, 1995.

Santerini M., Educare alla cittadinanza, Carocci, Roma, 2001.

Sarracino V., Striano M., La Pedagogia Sociale. Prospettive di indagine, ETS, Pisa, 2002.

Sarracino V., Processi educativi e realtà locale, Loffredo, Napoli, 1984.

Sarsini D., Cambi F., Mariani A., Giosi M., Pedagogia generale. Identità, percorsi, funzione,

Carocci, Roma, 2009.

Scurati C., Zaniello G., La ricerca-azione. Contributi per lo sviluppo educativo, Tecnodid, Napoli,

1993.

Striano M., La razionalità riflessiva nell’agire educativo, Liguori, Napoli, 2001.

Striano M., I tempi e i luoghi dell’apprendere. Processi di apprendimento e contesti di formazione,

Liguori, Napoli, 1999.

Ulivieri S., Tomarchio M., Pedagogia militante. Diritti, culture, territori, ETS, Pisa, 2015.

Ulivieri S., La «Pedagogia sociale» come metafora emancipativa, in Sarracino V., Striano M. (a

cura di), La pedagogia Sociale, ETS, Pisa, 2002.

Ulivieri S. (a cura di), L’educazione e i marginali. Storia, teorie, luoghi e tipologie

dell’emarginazione, La Nuova Italia, Firenze, 1997.

Ulivieri S., Bambine, giovani donne e violenza sessuale, in “Vita dell’infanzia”, vol. 7, pp. 26-

28, Firenze, 1996.

Ulivieri S., Educare al femminile, ETS, Pisa, 1995.

Vygotskj L., Pensiero e linguaggio, Giunti, Firenze, 1975.

Woodman M., Puoi volare, farfalla, Edizioni Red, Milano, 2004.

Young J. E., Klosko J. S., Reiventa la tua vita, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004.

Sitografia

-Siti Nazionali

Centro di Informazione Educazione allo Sviluppo

http://www.cies.it/

CIREA: Centro Italiano di Ricerca ed Educazione Ambientale

http://www.dsa.unipr.it/cirea/

Cirse: Centro di ricerche storicoeducative

http://www.cirse.it/

COREP: Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente

19

http://www.formazione.corep.it/

CREIFOS: Centro di Ricerca sull’Educazione Interculturale e sulla Formazione allo Sviluppo

http://host.uniroma3.it/laboratori/creifos/

Erasmus+

http://www.erasmusplus.it/

FAI: Fondo Ambiente Italiano

http://www.fondoambiente.it/

INDIRE: Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa

http://www.indire.it/

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

http://www.istruzione.it/

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

http://www.beniculturali.it/

SIPED: Società Italiana di Pedagogia

http://www.siped.it/

UNLA: Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo

http://www.unla.it/

-Siti Internazionali

Assessment & Evaluation on the Internet

http://pareonline.net/

Beginners Guide to Lifelong Learning

http://www.niace.org.uk/information/Lifelong_Learning/Beginners_guides/

CIDSE : Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité

http://www.cidse.org/

Education International

http://www.ei-ie.org/

Learning For Sustainable Environment

http://www.ens.gv.edu.au/ciree/LSE/main.html

OCSE: Banca dati dell'educazione

http://www.oecd.org

UNESCO: UIE-Institute for Education

http://www.unesco.org

http://www.uie/

http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/

Data 8/10/2016 In Fede

______________________