Diseño e implementación de un modelo para la optimización ...

Modelo de Comentario Codicológico

-

Upload

fani-acosta-armas -

Category

Documents

-

view

225 -

download

0

Transcript of Modelo de Comentario Codicológico

8/18/2019 Modelo de Comentario Codicológico

http://slidepdf.com/reader/full/modelo-de-comentario-codicologico 1/15

Fuero de aeza

studios Introductorios

dición de ]ean oudil

y Facsímil

UNIVERSID D

DE

j ÉN

Excmo Ayuntamiento

de Baeza

8/18/2019 Modelo de Comentario Codicológico

http://slidepdf.com/reader/full/modelo-de-comentario-codicologico 2/15

Fuero de Baeza: estudios introd uctorio s edición de Jean

Roudil y Facsímil. --Jaén: Universidad de Jaén, Servicio de

Publicaciones,

201

O

ISBN 978-84-8439-520-1

1

l.

Baeza Jaén)

2

Fueros 3. Historia 4. Facsímiles.

l

Roudil,

Jean, ed. lit. II. Universidad de Jaén. Servicio de Publicacion•os,

ed.

Ill.

Título

946 460.352 Baeza)

©Autores

© Jean Roudil

© Universidad de Jaén y Ayuntamiento de Baeza

Edición Facsímil del MS. 2/10/1

del Archivo Histórico Municipal de Baeza

Primera Edición, julio 2010

DISEÑO y

MAQUETACIÓN

Servicio de Publicaciones

ISBN

978-84-843 9-5 20-1

DEPÓSITO LEGAL

J-641-2010

EDITA

Publicaciones de la Universidad de Jaén

Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Campus Las Lagunillas, Edificio Biblioteca

23071 Jaén España)

Teléfono

953 212

355-

Fax

953 212 235

IMPRESO POR

Gráficas

La

Paz» de Torredonjimeno, S L

Avda. de Jaén, s/n

23650

Torredonjimeno Jaén)

Teléfono 953 571 087- Fax 953 571 207

www.graficaslapaz.com

Impreso

en

España

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta

obra

solo

puede

ser

realizada con

la

aucorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley Diríjase a CEDRO Centro Español de

Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra».

La ciudad, las ciudades de la provincia de Jaén, del

antiguo

Reino

de

Jaén,

es uno

de

los rasgos

que

caracterizan nuestro territorio. Ellas son vestigios

presentes

de

nuestro pasado y a través de ellas conocemos nuestros signos de

peculiaridad y diferencia

con

el resto de ciudades de nuestro

entorno

o lejos

del

mismo. También

nuestras similitudes. En la historia de la

ciudad

tiene un

papel

muy

destacado el Fuero, documento

normativo que

establece sus

prin

cipales características jurídicas y políticas, y por ello que afecta

directamente

sobre la sociedad

que

la

habita

y la

orienta

hacia

unos

derroteros culturales

específicos.

El libro

que

el lector tiene entre sus

manos es fruto de

un estudio sistemáti

co, interdisciplinar e interpretativo del Fuero de la

ciudad de

Baeza, una de las

principales ciudades del territorio jiennense

que

fue consolidándose a lo largo

de

la Edad Media. Territorio fronterizo, que durante la concesión del Fuero

fue

conformándose en

su

identidad

estableciendo unos límites geográficos

pero también

normativos,

con

el objetivo de afianzar el espacio,

controlar

y

dominar el territorio. Control por

parte

de la Corona y

de

las oligarquías ur

banas, consolidándose un pacto de

gobierno

no exento

de

conflicto. El buen

gobierno

de las ciudades fue una obsesión

para

la Corona y sus élites

munici

pales desde sus inicios fundacionales.

Con

esta

obra

el texto del Fuero d e Baeza

queda

definitivamente afianzado,

asentado desde el punto de vista paleográfico e interpretativo,

aunque

de su

consulta

se

puedan

derivar posteriores estudios

puntuales que

enriquezcan

el conjunto del documento y de la

Historia de

Baeza. Esto ha sido posible

gracias al enfoque interdisciplinar que ha distinguido el estudio y análisis rea

lizado.

La Universidad de Jaén

ha participado en

esta edición,

junto

al Excmo.

Ayuntamiento

de Baeza,

para

reeditar el Fuero

de

Baeza,

cumpliendo una

obligación

que es

proteger el

patrimonio documental de nuestra

provincia,

divulgarlo entre la sociedad y el

mundo

académico, y revalorizar así uno

de

8/18/2019 Modelo de Comentario Codicológico

http://slidepdf.com/reader/full/modelo-de-comentario-codicologico 3/15

La factura material y la escritura del

Manuscrito ms

2 10 1

con el fuero de aeza

ntonio Claret García Martínez

Universidad de uelva

8/18/2019 Modelo de Comentario Codicológico

http://slidepdf.com/reader/full/modelo-de-comentario-codicologico 4/15

La

conquista

castellana de

Andalucía

representó la

importación

de

todo

un bagaje cultural, traído por los conquistadores en

su

expansió n hacia el Sur.

Esta realidad afectó de igual modo a la elaboración de manuscritos, ya fuesen

confeccionados en el propio solar andaluz, ya fuesen copiados en otras zonas,

pero utilizados

en

los nuevos territorios. Por ello, el estudio de la circulación

de manuscritos en los primeros momentos de la

ocupación

cristiana represen-

ta un interesante campo de investigación, al que

contribuyen

códices como

el aquí estudiado que contiene el Fuero de Baeza, conservado en el Archivo

Histórico de esta localidad. Para ello se hace necesaria la elaboración de un

catálogo

que

recoja los manuscritos conservados

y en

la

medida

de lo posible,

establecer su lugar y fecha de confección. De este modo

podremos

conocer

y comprender

muchos

aspectos de la importancia

que

la cultura escrita tuvo

en

la configuración

de

las nuevas sociedades instituidas

en

el

sur peninsular

al

calor de las conquistas cristianas. Desde inicios de la reconquista de Andalu

cía, las instituciones municipales se convirtieron

en

centros

que demandaron

la

copia

de manuscritos por muy diversas razones, especialmente los grandes

concejos como Sevilla; realidad que no

hará

más que crecer a lo largo de toda

la Baja Edad Media.

1

En este contexto ha de situarse también la demanda de

copia de

libros

por parte

de otros concejos de

menor importancia pero que

tuvieron

la necesidad de utilizar la escritura

para

organizar la vida concejil.

1

Al respecto, puede verse el trabajo de M. a L

PARDO

RoDRÍGUEZ Notas sobre los códi-

ces diplomáticos del Concejo de Sevilla . En e

libros y Bibliotecas Homenaje a Rocío Caracuel

Moyano

Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1994, pp.

277-286.

Y

otros estudios sobre manuscritos elaborados en Andalucía:

A C.

GARCÍA

MARTÍNEZ

Usos

de escritura en una tierra de frontera: el libro del repartimi ento de El Puerto de Santa María .

En M. GoNZÁLEZ JrMÉNEZ (ed.), Repartimiento de

El

Puerto de Santa María Universidad de

Sevilla, Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Cátedra Alfonso X el Sabio, pp.

XXXI-LXXIX.

8/18/2019 Modelo de Comentario Codicológico

http://slidepdf.com/reader/full/modelo-de-comentario-codicologico 5/15

EL MANUSCRITO

CON

EL

FUERO

DE

BAEZA.

Hasta el momento

la

única

aproximación codicológica

al

ms.

2/10/1

del

Archivo Histórico Municipal de Baeza, que transmite una versión romance

del

Fuero

e

Cuenca

otorgado a dicha localidad jiennense, fue la descripción

que en 1962 efectuó Jean Roudil, en cuya obra dedica algo más de

una

página

a proporcionar algunos datos descriptivos sobre los aspectos materiales del

códice.

2

Sobre las características paleográficas

se

limita a adscribir la escritura al

siglo

XIV con

el siguiente párrafo: «La letra

es

del siglo XIV,

obra

de

una

mis

ma mano.

No

obstante,

el

folio 1OOr parece escrito por otra mano. Lo dicho

reza también con las dos hojas

en

papel, ya mencionadas, incluidas al final del

manuscrito y con las anotaciones marginales añadidas posterior mente».

3

El primer aspecto a mencionar es que el

autor

no aporta

ningún

razona

miento

paleográfico ni

argumentación

codicológica alguna a lo largo de su

trabajo que sustente esta aseveración, como tampoco efectúa ningún análisis

científico de la escritura de los códices medievales que transmiten

el

Fuero

de

Baeza.

En

cuanto al f.1 OOr que al

autor

le parece escrito

por

otro copista,

debemos decir que

se

trata de un añadido de la segunda

mitad

del siglo

XV

hecho

en una

clarísima escritura cortesana, al igual que

el

bifolio

en

papel

que

se ha conservado suelto pero dentro del volumen y que contiene un índice del

Fuero

copiado en

el

códice.

El segundo aspecto

es

que, desde la publicación de este trabajo

en

el

año

1962, esta afirmación

ha

seguido repitiéndose como

un

lugar común sin ha

ber mediado, en

ningún

caso, un estudio paleográfico y codicológico del ma

nuscrito.

A

todo

esto hay

que

añadir

el no

haberse abordado

un

estudio paleográfico

científicamente fundamentado ni tampoco contrastado la escritura y lama

terialidad de esta copia con los códices castellanos de la época, ni cuando Jean

Roudil pub licó su estudio filológico en

el

año 1964, ni con posterioridad.

Dentro

del breve espacio del que disponemos, abordaremos

el

análisis ma

terial de este manuscrito observando sus características en

el

contexto docu

mental

y librario del reino de Castilla.

2

J. RoumL l

Fuero de Baeza. Edición estudio

y

vocabulario

La Haya, 1962, pp. 27-28.

3

Ibídem, p.28.

ro6

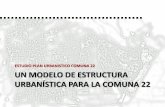

ESTUDIO CODICOLÓGICO

El manuscrito que transmite el Fuero de Baeza

es un

volumen de formato

in quarto

cuyas dimensiones generales son de 290 x 200 mm aunque algunos

folios están menguados en unos 10/20 mm. Fue fabricado con pergamino

de mediana calidad, recio pero bien pelado y trabajado, con poco contraste

entre la cara de carne y la siempre más oscura cara de pelo,

con

defectos como

las irregulares orillas de la piel ff. 4, 25, 29), o la presencia de ojos ff.

1,

7,

70), o las huellas marcadas del cuchillo de descarnar f. 31) o con indicios de

un depilado imperfecto que deja a la vista restos de la implantación pilosa f.

2l r

0

. El estado de conservación es bastante bueno y sólo se aprecia cierto

deterioro en los folios iniciales y, sobre todo, finales del libro, quizás

por

haber

permanecido algún

tiempo

sin encuadernación.

4

El manuscrito

se compone

de 100 folios, siendo la hoja final

un

añadido

en escritura cortesana del siglo XV Asimismo, incluido dentro del volumen se

halla

un

bifolio suelto en papel con

un

índice del fuero escrito en el siglo XV

avanzado, también en escritura cortesana. Los folios

96r

0

-97v

0

contienen los

portazgos aparentemente copiados

por

la misma

mano

que

el

resto del ma

nuscrito,

aunque

la disposición del texto y

el

tipo de

pautado

son diferentes.

Cuando

los artesanos medievales confeccionaban los libros manuscritos,

tras la adquisición del soporte (pergamino en este caso), procedían a plegar las

hojas extraídas de las pieles para formar los cuadernos. Cada una de las hojas

de pergami no destinadas a este códice fue plegada dos veces para conseguir

un

formato

in

quarto. Por su

número

de folios, de los 13 cuader nos que presenta

este

volumen

9 son cuaterniones, 3 son terniones

y

1 es

un quinión

(Lámina

1). Los cuadernos se inician con la cara de pelo, al modo antiguo.

Ternión

Cuaternión

Ternión

Lámina

l.

Composición y

organización

de los cuadernos.

4

Agradecemos a

D.

Dolores

Marín

Torres, Concejala de

Cultura

del

Ayuntamiento

de

Baeza; a D. Filomena Garrido Curiel, Técnico de Cultura; a D. Josefa Inés Montoro Cruz,

Directora del Archivo Histórico Municipal, y a

todo

su personal las facilidades prestadas para

la consulta del manuscrito. Igualmente a la profesora

María

Antonia Carmona Ruiz, de la

Universidad de Sevilla, por habernos proporcionado documentación sobre el Fuero de Baeza

y las gestiones realizadas

en el mismo

Archivo.

8/18/2019 Modelo de Comentario Codicológico

http://slidepdf.com/reader/full/modelo-de-comentario-codicologico 6/15

Cuaternión

Cuaternión

f56

y : ~

f 55

f 54

f

53

Cuaternión

Cuaternión

Quinión

Cuaternión

Folio suelto

Ternión

f 57

f 58

f 59

f60

Cuaternión

y ~

190

189

188

187

Cuaternión

Cuaternión

191

192

193

194

Lámina l Composición

y

organización de los cuadernos.

Excepto el

ternión

final,

que

tiene

un

folio cortado, los restantes

son

cua

dernos

regulares

que cumplen

además, la Ley

de

Gregory, respetada

en

todos

los códices occidentales del ámbito cristiano, según la cual una cara de carne

ha de enfrentarse siempre a otra cara de carne y viceversa.

5

Interesa señalar una

peculiaridad de los cuadernos 7, 9 y 11,

en

los

que

algunos bifolios

son

arti

ficiales

al

haberse

constituido con

folios cortados unidos

mediante

pestañas.

Hasta el momento este

último fenómeno

sólo se ha atestiguado

en

algunos

manuscritos toledanos

de

la

primera mitad

del siglo

XIII.

6

5

Para la terminología codicológica véase

P ÜSTOS

M.a

L

PARDO y E. E. RoDRÍGUEZ

Vocabulario de Codicología.

Madrid 1997.

6

R.

GoNZÁLVEZ

Rurz,

Hombres y libros de

Toledo

(1086-1300),

Madrid 1997, pp. 84,

102-110, 186, 189, 190-196, 484. E. E. RoDRÍGUEZ

DÍAZ

ha advertido sobre las posibles

I08

Para asegurar el orden correcto

de

los cuadernos con vistas a la

encuaderna-

ción, el ms. 2/10/1 se sirvió de la técnica del reclamo, que consistía en anotar

en

el

margen

inferior del vuelto del

último

folio de cada

cuaderno

la

primera

o primeras palabras del recto del

primer

folio del siguiente cuaderno. Excepto

el

ternión

inicial, todos los demás conservan sus reclamos, la mayoría con la

escritura en sentido horizontal y situados a escasa distancia del

borde

del fo

lio, lo que provocó que el reclamo del cuaderno 12 fuera cortado en parte y

posiblemente, fue la causa de la desaparición de la marca correspondiente

en

el

primer

cuadernillo. Esta situación

marginalmente

extrema de los reclamos

horizontales

es

característica

de

los libros castellanos

de

los siglos

XII

y XIIU

El reclamo del

f

44v

0

,

que

corresponde al6°

cuaderno

dispone la escritu

ra en

sentido

vertical, según la más pura tradición castellana. Se anota junto

a la línea de justificación derecha y se escribe de arriba hacia abajo. Esta mo-

dalidad

de

la técnica del reclamo está atestiguada

en

casos hispanos desde la

segunda

década del siglo

XIII

8

y con

el

tiempo

será muy utilizada

en

códices

de

Andalucía

occidentaP

Por

lo que parece, el caso del Fuero de Baeza

puede

ser uno

de

los primeros testimonios del uso del reclamo vertical en la

Andalu-

cía cristiana.

El manuscrito posee foliación no original, utilizándose números árabes

con una tinta muy

clara

en

el ángulo superior derecho del recto de

cada

folio.

La

numeración se

detiene

en

el folio

95 no

apareciendo

en

los folios escritos a

doble

columna ff.

96, 97,

98

99). Una mano posterior numera el

f

100. La

foliación corresponde a una mano y a una época posterior al texto del fuero,

y por sus características paleográficas podemos situarla entre los siglos XV y

XVI.

Para delimitar

el

espacio

destinado

al texto, los artesanos medievales lle

vaban

a cabo tres operaciones técnicas relacionadas entre sí,

que se conocen

conexiones culturales del uso de este procedimiento en el conjunto de los códices del siglo

XIII hispano, ver E. E. RoDRÍGUEZ

DÍAZ

Los manuscritos mozárabes: una encrucijada de

culturas . En ie Mozaraber.Definitions und Perspektiven der Forschung. Reihe Geschichte und

Kulturder iberischen Welt, Erlangen-Nürnberg, 2009 en prensa).

7

E. E. RoDRÍGUEZ DÍAZ El uso del reclamo en España: reinos occidentales . En

Scripto

rium. Revue Internationale

des

Études relatives aux manuscrits,

Tome

LIII (1999), p. 1 y p. 1O

y La factura material y la escritura de los códices alfonsíes .

En

Alfonso X y su

época.

Catálogo

de

la

Exposición,

dir. Isidro Bango Torviso, Murcia, 2009,

en prensa.

8

E. E.

RoDRÍGUEZ DÍAZ

El uso del reclamo , ob.cit., pp. 13-14.

9

M. L

PARDO RoDRÍGUEZ y E. E. RoDRÍGUEZ DÍAZ La Producción Libraría de Sevilla

en el Siglo XV: Artesanos

y

Manuscritos . En

Scribi e Colofoni. Le Sottoscrizioni di Copisti

Dalle Origini All avvento Delia Stampa. Spoleto (1995), pp. 187-221.

8/18/2019 Modelo de Comentario Codicológico

http://slidepdf.com/reader/full/modelo-de-comentario-codicologico 7/15

como construccwn

de

la justificación,

picado

y

pautado.

Unos diminutos

pinchazos practicados sobre el pergamino (picado) servían de guías para trazar

un conjunto de líneas verticales y horizontales (pautado), que iban a confor

mar

la caja de escritura, los renglones y los

cuatro

márgenes

(Lámina

2). Exis

tieron

diferentes maneras

de

hacerlo según épocas o lugares geográficos, por

lo

que

estos aspectos materiales, al igual

que

los restantes elementos, pueden

servir como criterios de datación y localización.

E

E

o

O

N

52 mm

125 mm 23mm

200 mm

200 mm

Lámina 2a. Pautado y picado.

Folios

1 a 95.

1

1

E

E

o

N

E

E

o

o

N

E

E

o

1 -

Tanto los pinchazos para las líneas justificantes, como para los renglones

se realizaron

en

los bordes exteriores de los folios, según un

procedimiento

muy

extendido en

toda la

Europa

latina.

Y

las líneas horizontales y verticales

se pautaron

mediante

la técnica

de

la

mina,

bajo dos

modalidades

distintas:

a)

una punta de plomo blanda que deja una huella gris sobre el soporte y obliga

a pautar por las dos caras del pergamino; y b) una

punta

semidura que deja

una fuerte huella a color,

semejante

a la

tinta,

y

que permite pautar

sólo

por

una

de

las dos caras de la piel. Este

último procedimiento

ha sido

detectado

también en otros códices góticos castellanos

10

•

10

E.

E.

RoDRÍGUEZ

DÍAZ. La factura del códice gótico castellano. Un

avance de

resulta-

dos . En Gazette du libre medieval (2005,

I).

París,

pp.

5-6.

no

Tanto la

única

serie

de

pinchazos de guía, como las

pautas que cruzan

los

márgenes internos, son indicios que señalan que el sistema de pautado consis

tió en trazar las líneas horizontales y verticales antes de plegar.

Todo el texto del Fuero, hasta el folio 95, está escrito a línea tirada. Los

añadidos

finales

se disponen

a dos

columnas

y a

renglón

seguido,

dejando

amplios márgenes

para

las rúbricas. El

último cuaderno

está dispuesto a dos

columnas (Lámina 2b),

a excepción del folio 99v

0

que recoge unas disposi

ciones del concejo de Baeza sobre el reparto de las quintas, que, por pérdida

parcial de tinta, han sido reescritas algunas de sus palabras posteriormente.

La unidad de pautado, es decir,

la distancia

proporcional entre

ren

glones,

es

de 8 mm, el

doble

de la

media

habitual en

un libro gótico

no litúrgico. Y el tipo de pautado

es

muy

sencillo, consistente en lí

neas maestras y justificantes sim

ples

que enmarcan

la escritura, si

bien en ocasiones el pautado

hori

zontal sobrepasa las líneas vertica

les invadiendo los márgenes.

En el texto principal, se pautan

25

renglones y

se

cubren con

es

critura 25

renglones, por lo

que

el

texto se

dispone

above top fine al

modo tradicional. De hecho, una

de las modificaciones técnicas más

características del libro gótico

es

empezar

a

copiar

el texto por deba- Lámina

2b.

Pautado y picado.

Folios 96

a

99.

jo

de la primera línea

horizontal trazada

befow top fine). Este aspecto se

con

vierte en

un

elemento de datación bastante fiable

11

y por estudios realizados

sobre códices datados, sabemos que en Castilla el paso del

above

al

befow

top

fine

empieza

a suceder a

partir de

la

década de 1250,

12

estando ya

totalmente

11

Véase

también

N

R.

KERR From 'Above

Top

Line' to

'Below

Top

Line'. A

Change

in Scribal Practice .

En Collectors

and

Libraries. Studies in Me dieval Heritage. London,

1985,

pp.

71-74.

12

E. E.

RoDRÍGUEZ

DÍAZ,

Indicios

para

la

datación

de los

manuscritos góticos castella-

nos . En

Hl D

núm. 31. Sevilla (2004), p. 547. Así lo

observó

también

Pilar

Ostos Salcedo

en el caso del ms. 131 de la Biblioteca Pública de Córdoba, hecho en Toledo en época del

arzobispado

de

Ximénez

de

Rada, y

por tanto, en la primera mitad

del siglo XIII.

P

Ostos

Salcedo, El

ms. 131 de la Biblioteca Pública de Córdoba''. En Scriptorium. Revue lnternatio-

8/18/2019 Modelo de Comentario Codicológico

http://slidepdf.com/reader/full/modelo-de-comentario-codicologico 8/15

asumido

por los copistas de l ibros castellanos a finales del siglo

XIII

con segu

ridad.

En el ámbito documental este principio

es

más irregular, entre otras cosas,

porque muchos documentos no iban pautados

y

en

otros sólo

se marcaba

el

encuadramiento.

Pese a ello,

en

el caso

de

privilegios u otros

instrumentos

solemnes

de

cancillería real,

cuidadosamente

preparados, observamos

cómo

se escribe por debajo

de

la

primera

línea trazada desde la

época

de Alfonso X.

Establecido un diseño de página, el copista procede a realizar

su

tarea. Co-

noce el uso que va a recibir el libro y por ello

adapta

su trabajo a esta realidad.

Establece tres niveles jerarquizados de escritura.

Con

el

primero copia

el texto

principal, en

tinta

oscura (negra,

aunque

de

tonalidad parda en muchos

folios

como

efecto del paso del tiempo).

En

el

segundo

nivel, el copista escribe

con tinta

roja las rúbricas

que

an

teceden, a

manera de

resumen, a

cada

una de las leyes y artículos.

Un hecho

absolutamente

peculiar característico de este copista consiste en situar tales

rúbricas fuera de la caja

de

escritura,

como

si

fueran ladillos, y hacerlo además

de

manera

desordenada e irregular. En efecto, a veces sucede

que

la

rúbrica

empieza a copiarse

dentro de

la caja y acaba sobrepasando las líneas justifican

tes. En otros casos, la

rúbrica

se anota

totalmente

fuera

de

la caja

de

justifica

ción y en otras ocasiones, está

copiada

dentro del texto

(Lámina

3). Fuera por

costumbre

del escribano o

por

inexperiencia

en

la tarea de la

copia de

libros,

este proceder es

una particularidad de

este códice

absolutamente

inusual

en

la

producción

de libros leoneses y castellanos.

13

Existe un

manuscrito

del siglo

XIII

en la catedral de Jaén,

conocido como

el

Libro Gótico

que ofrece soluciones similares

en

algunos de sus cuadernos.

14

Este manuscrito es un cartulario facticio, cuyas distintas unidades codicológi

cas

no

sobrepasan

el

siglo

XIII

y

que

está

emparentado en

más

de

un aspecto

con

el

manuscrito 2/10/1

de Baeza. Es

muy

posible

que

los sectores

mencio-

nados del cartulario jiennense y el códice

que

estudiamos

hayan

sido hechos

en el

mismo ambiente

gráfico-cultural.

nale des Études relatives

aux

manuscrits

Tome LII, 1998, 1 p. 53.

13

Agradezco a la

profa

E. E. Rodríguez Díaz la información facilitada, en ocasiones in

édita, sobre aspectos referidos a lo que es general

en

los códices góticos castellanos.

14

Jaén, Archivo Histórico Diocesano, Sección Capitular, Manuscritos 1 sector 1°. Exis

ten dos publicaciones sobre este manuscrito, una debida a]. MoNTIJANO CHICA

Un

códice

gótico, del siglo XIII,

en el

Archivo de la Catedral de Jaén . En Boletín de Estudios Gienenses

40, 1964, pp. 37-90; y otra de M. SEGURA MoRENO,

Estudio del Códice Gótico

s. XIII

de

la Catedral de jaén.

Jaén, 1976, aunque

por

sus respectivas deficiencias decidi mos consult ar

directamente

el

manuscrito.

II

f

34r

f v

f v

f

64v

Lámina

3. Las rúbricas.

En tercer lugar, el escribano se sirve de un aparato de letras capitulares

ornamentadas,

a dos colores, rojo y azul, ubicadas a principio de párrafos o

notablemente sangradas; y otras iniciales simples, incluidas dentro de la caja

de

escritura y hechas a

un único

color,

que indican

comienzo del

enunciado

o

norma. Cuando

coincide

que

estas iniciales simples de

pequeño módulo

deben

escribirse

al

inicio

de

un renglón, el copista las sitúa fuera

de

la caja de

escritura al modo altomedieval y carolino, algo que desaparece totalmente en

el libro gótico y que, en Castilla, deja de utilizarse en la segunda mitad del

siglo XIII.

Il3

8/18/2019 Modelo de Comentario Codicológico

http://slidepdf.com/reader/full/modelo-de-comentario-codicologico 9/15

La ornamentación del manuscrito

que

transmite el uero

de

Baeza en su

versión

romance

es

muy

sencilla.

e

limita a la presencia

de

las iniciales des-

critas y de la letra capitular del

incipit una

E (76 x

80 mm) que contiene

el

emblema

heráldico de la

ciudad

y

que

funciona, por este motivo,

como

marca

de propiedad. De todas formas, la ejecución de esta inicial es tosca y

de

muy

baja calidad,

con

una

forma

de E mayúscul a apenas reconocibl e y muy mal

coloreada,

con

un diseño

burdo de

las armas de la ciudad, un

encuadramiento

basto y una

pigmentación empastada en

exceso. Sin

ninguna duda,

esta inicial

fue

hecha

por una persona inexperta

en

el arte de la

iluminación de

libros.

En

total,

son

119 las iniciales

ornamentadas que

se ejecutan,

comenzando

con

la letra E del incipit con que se inicia el

manuscrito lr

0

. Las 118 ini-

ciales restantes están

iluminadas

en rojo y azul (las 13 primeras) y solamente

en

color rojo las 105 restantes, oscilando sus dimensiones

entre

los

20

x

24

mm

y los

43

x 21

mm.

Algunas de ellas están acompañadas por

adornos mar-

ginales de rasgueo o motivos

v e g e t ~ e s

y geométricos (láminas 4 y 5).

Lámina

4. Alfabeto

ornamental l

II4

Lámina

5. Alfabeto

ornamental

II.

Con

todo ello, el copista utiliza un sistema jerárquico, sirviéndose del

módulo de

las letras y los distintos colores

para

vertebrar el texto

en

apartados

y subapartados, a fin

de

facilitar la lectura y la localización de las distintas

secciones

que componen

el texto jurídico.

La existencia de letras

de

aviso

indica que

la

copia

del texto principal del

Fuero y las letras iniciales se hicieron en distinto momento, ya fuera por el

mismo o por un artesano diferente.

El ms.

2/10/1

conserva

una encuadernación

medieval sobre tabla, cuyas ta-

pas fueron fijadas al cuerpo del libro mediante dos nervios simples hendidos y

dos cabezadas,

que fueron

aseguradas a los extremos del

lomo con

hilo de cá-

ñamo,

utilizado

también en

el cosido

de

los cuadernos. El sistema

de

fijación

II5

8/18/2019 Modelo de Comentario Codicológico

http://slidepdf.com/reader/full/modelo-de-comentario-codicologico 10/15

consistió en la sujeción mediante nervios ocultos que penetraron en las tapas

desde el interior hacia el exterior a través de pasillos rectangulares. El recorrid o

de los nervios o tirantes

en

las tapas de

madera es

de

tipo

sigmático.

15

Las tapas

no

tienen más ceja

que

la

que

sobresale ligeramente junto al

lomo

y

que

tiene su razón

de

ser

en

la

manera

elegida

para

hacer

entrar

el nervio

en

la tapa. Junto

con

el

Fuero

se

encuadernó

un

ternión

irregular que fue aprove

chado para

varias anotaciones posteriores. No obstante, a juzgar por el estado

de conservación del último folio de este ternión añadido, así como del estado

del

primer

folio del

manuscrito, es

posible que el

volumen permaneciera

sin

encuadernar durante

algún

tiempo.

Lo

que no

parece es

que

nos

encontremos

ante una reencuadernación, ya

que no se observan

otro

picado de cosido

que

el

que corresponde

a los dos

nervios y las dos cabezadas conservadas. Las tapas

debieron

haber estado des

nudas, sin forro que las cubriera, al menos desde el siglo XVI-XVII, a juzgar

por

las anotaciones, pruebas

de pluma

y dibujos

que

diferentes usuarios hicie

ron

sobre ellas.

Las técnicas utilizadas

en

la fabricación de este revestimiento parecen indi

car que nos

encontramos ante

una

encuadernación

antigua,

anterior

al siglo

XV con seguridad

16

que, según los casos estudiados, tanto podría haber sido

hecha en la segunda mitad del siglo XIII como en el

XIV

17

Según los usos descritos, codicológicamente resulta difícil situar la data

ción

de

este

manuscrito en

el siglo XIV, especialmente

por

el aspecto diáfano

de la

página

y por el uso

que

el copista hace del

pautado.

ESTUDIO

PALEOGRÁFICO

El

Fuero

de

Baeza contenido en

el ms.

2/10/1

fue copiado

por

una única

mano que,

en

algún caso, reduce el

módulo

de la escritura y el espacio entre

renglones ff. 30v

0

-3l

r

0

) sin

que

se aprecien cambios morfológicos o de estilo.

15

Sigo la tipología propuesta por

A

NAS jiMENTO

y

A

DrAS DrAGO

en su obra

Encuader-

narao Portuguesa Medieval. Alcoba¡;:a-

Lisboa, 1984.

16

E. E.

RoDRÍGUEZ DÍAZ,

Indicios para la datación , ob.cit., y Codicología de los ma

nuscritos góticos castellanos: un avance de resultados , ob. cit.

17

Ver E. E.

RoDRÍGUEZ DÍAZ, l Libro de

l

Regla Colorada de l Catedra l de Oviedo.

Estudio y edición.

Oviedo, 1995, pp. 66-73, para

las

encuadernaciones del siglo

XIV

y

para

las del siglo XIII, ver

A BENY y P BARBACHANO,

La encuadernación en

el scriptorium

de San

Millán de la Cogolla (siglos X-XIV) . En

La memoria de los libros. Estudios sobre historia del

escrito y de

l

lectura

en

Europa y América

tomo I.

Salamanca, 2004, pp. 67-84.

n6

Por su trazado, nos

encontramos ante

una escritura poco contrastada, de

formas más bien redondeadas, ligeramente levógira y

que

se ejecuta de manera

caligráfica, con un

ductus

lento. La escritura es regular, bien asentada sobre la

línea de renglón,

con

las palabras bien separadas y sin

que

se observe

en

ella

el característico aspecto apretado de la gótica de libros. La

amplia unidad

de

pautado y los generosos márgenes

proporcionan

al conjunto

su

apariencia de

legibilidad.

Morfológicamente, los signos gráficos se acercarían a la

llamada littera tex-

tualis

o gótica textual, con las siguientes particularidades

Lámina

6a):

a

b

e

e;

d

e

f

g

h

m

a

n

t, b

o

e p

J

q

ab

r

S

r

t

S

u

X

}

y

1

z

m

Lámina

6a. Alfabeto minúsculo.

n

o

q

r1

~ ~

t

u

.

3

1°) La a'' responde a la

minúscula

de la carolina, sin capelo

en

ningún

caso y sin contraste entre los trazos,

como

se observa

en

la

lámina

6.

2°) La b se expresa

en su forma

minúscula, pero nos interesa destacar

aquí que

los trazos altos de las letras

no

arrancan,

como

es

lo

normal en

la escritura gótica, de un trazo biselado que certifica el tallado oblicuo

de la

pluma.

Lo

que

sucede

en

este libro

es que

todos los trazos altos

de

las letras poseen

un arranque

horizontal y además

en forma

de dientes

de

lobo.

II7

8/18/2019 Modelo de Comentario Codicológico

http://slidepdf.com/reader/full/modelo-de-comentario-codicologico 11/15

3°) En la escritura gótica textual castellana, la d de

tradición

uncial

romana,

con su alzado

inclinado

hacia la izquierda, acaba por suplantar

casi del todo a la d semiunci al de alzado recto, propia de la escritura

carolina. Sin embargo,

en

la escritura del ms.

2/10/1 encontramos

las

dos morfologías en similar

proporción, como puede

observarse

en

los

ejemplos de la

Lámina

6.

Agustín

Millares

Carla

en

su

Tratado de Paleografía afirma

que «la

d mi

núscula o recta desparece, por

completo,

durante el siglo XIII, de algunos

manuscritos, y en otros sólo persiste en contados casos, especialmente delante

de la i ».

18

El estado actual

de

la investigación

permite

afinar más esta afirma

ción. En realidad, el empleo

conjunto

de los dos tipos de d

con

semejante

frecuencia de uso,

como

es

nuestro

caso, es una de las características más des

tacadas de esta escritura gótica en su etapa primitiva.

19

Albert

Dérolez afirma

al

respecto que «the vertical d disappea red in Spain during the course of the

thirteenth

century,

with the

uncial d being

the only form

used».

20

En realidad, la d s emiunci al

nunca

llegó a desaparecer del

todo en

Cas

tilla, pero la

disminución

de uso fue

tan

drástica

que

a lo largo

de

la segunda

mitad del siglo

XIII

y

primera

del XIV sólo se usa

de

manera excepcional

en

contados

libros, porque lo que domina de

forma

rotunda es la d de

tradición uncial.

Y

si

acudimos a los documentos, observamos cómo en ellos la escritura está

más evolucionada

que

en los libros,

no detectando

el uso de d rectas desde

los años finales del reinado de Alfonso X.

4°) La

f

se asienta sobre la línea de renglón, alejándose

con

ello de la

forma

cursiva.

5°) La g suele

tener el

ojo

redondo

o ligeramente

cuadrado,

pero sin

formas angulosas, y el caído cerrado.

6°) La k se ejecuta

de

una manera muy particular. La letra se realiza en

tres trazos, de los cuales los dos primeros configuran una h minúscula

y el tercero consiste en

una

especie de

coma que se

coloca sobre la panza

que forman

los dos trazos anteriores (Lámina 6). Tal

es

la semejanza

con

la h

minúscula

que,

en

la abreviatura mkl , Jean

Roudilla

leyó en

todos los casos como una h , tomando el trazo similar a una coma por

el signo

de

abreviación, sin percatarse de

que

el signo

de

abreviación

18

A. MILLARES CARLO,

Tratado de Paleografía E spañola,

T.I, Madrid

1983,

p.

269.

19

A. DÉROLEZ, The Palaeography

ofGothic Manuscript

Books. From

the Twelfth

to

the

Ear y

Sixteenth Century

Cambridge,

2003, p.

60.

20

A.

DÉROLEZ,

ob.cit., p. 114.

n8

era,

en

realidad, el guión que cruza por lo alto

de

los trazos verticales de

la k''

y

de

la

1 .

7°) La m y la n , apenas fracturadas, se

distinguen

bastante bien.

8°) La r tiene dos morfologías. La primera, semejan te a un 2 , se utiliza

detrás de la o ó de letras con panza, lo que se ajusta a las características

de la escritura gótica

en

general. Pero esta r

redonda nunca

aparece

detrás de una p o

de

una b ,

como es habitual en

la escritura gótica

plena.

En

cambio, la r

redonda

sí se sitúa detrás

de

p ó b

en

privilegios

rodados

de

Sancho IV de las décadas

de 1280

y

1290.

21

Y en la cursiva

del Fuero juzgo romance que se guarda en la Vitr. 17-7 de la Biblioteca

Nacional

de Madrid, de

finales del siglo

XIII

o principio s del XIV, la r

redonda

se coloca incluso detrás de la letra d uncial.

9°) La

s

de

doble

curva

se

utiliza sólo en posición final junto

con

la

mayor

preferencia por la

s

alta de tradición carolina en esta posición.

La s alta se limita, además, a la línea

de

renglón, como era lo carac

terístico de la escritura carolina, frente a la prolongación por debajo de

renglón

que

esta variante tiene

en

la escritura gótica cursiva

(Lámina

6).

a

n

j

e o

~

d

b

p

f

e

q

g

a

Qr

f F F

S

L

t

m

t\

Lámina 6b. Alfabeto

mayúsculo

y minúsculo

de

mayor módulo.

21

Así sucede por ejemplo en la

palabra nouembre

del

AMCO

caja 142,

doc.32.2

o en

otros privilegios editados

en

P ÜSTOS SALCEDO, M. BaRRERO FERNÁNDEZ, M. FERNÁNDEZ

GóMEZ, M

a

L. PARDO RoDRÍGUEZ, Sevilla, Ciudad

de

Privilegios. Escritura y Poder a

Través

del

Privilegio

Rodado.

Sevilla. Secretariado de Publicaciones

de

la Universidad de Sevilla. 1995.

8/18/2019 Modelo de Comentario Codicológico

http://slidepdf.com/reader/full/modelo-de-comentario-codicologico 12/15

Ningún

códice castellano-leonés datado de la segunda

mitad

del siglo XIII

y mucho menos de la primera mitad del siglo XIV utiliza la s alta al final

de la palabra.

22

Podemos destacar como ejemplos el Fuero juzgo copiado en

Sevilla para ser llevado a Murci a, en cuyo Archivo Municipal

se

conserva, que

ha

sido datado

por

documentos de archivo en 1288;

23

o el

Fuero

de Alcaraz

aparentemente fechado en

el

año 1296;

24

o

el

Fuero juzgo en castellano y co

piado en cursiva que viene siendo datado tradicionalmente entre finales del

siglo XIII e inicios del

XI V

25

Todos ellos carecen por completo de la s alta

en posición final.

Por lo que

se

refiere a la escritura de documentos, esta morfología tiene

una

vida más larga.

En un

privilegio rodado otorgado

por

Fernando III en

la

ciudad

de Toledo el 8 de abril de 1241,

se

observa

una

mayoría de

s

de

doble curva en posición final, pero también la presencia de s alta en varias

palabras.

26

Y el documento original que transmite el fuero de la villa de Cam-

pomanes del año 1247

se

sirve tanto de la s cursiva de doble curva

al

final

de palabra,

como

de la

s

alta,

en una

proporción semejante a la del Fuero de

Baeza

27

En

todos estos casos, la

s

alta tiene

una

morfología diferente a la de

nuestro manuscrito, al prolongarse por debajo de la línea de renglón.

Esta variante cursiva aparece esporádicamente en la segunda mitad del si

glo XIII, sobre todo en época de Sancho IV, pero sólo en la gótica usual

llamada letra de albalaes y generalmente en pequeña proporción

si

la compa

ramos

con

el mayoritario uso de la s de doble curva en posición final.

Como

ejemplo de este uso ocasional sirva el caso de

un documento

de Sancho

IV

del

8 de marzo de 1293,

28

hecho en el tipo de escritura mencionado y copiado en

14 renglones y medio con una media de 24 palabras por renglón, en el que la

s

alta aparece 6 veces a final de palabra (una de ellas en el nos de la firma

autógrafa del rey), frente a las

84

ocasiones en las que se utiliza la s de doble

curva.

22

Sirvan de ejemplo el Vitr. 15-5 de la Biblioteca Nacional de Madrid (Toledo, 1253)

o los primeros códices alfonsíes

Fuero Real, Libro de

los

iudizios de

las

estrellas, Libro de

las

Cruces).

23

Ver

I

GARCÍA DíAz, Descripción del manuscrito . En

l

Fuero juzgo. Estudios críticos

y

transcripción.

Excmo. Ayuntamiento de Murcia 2002, pp. 15-39.

24

Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 17.799.

25

Madrid, Biblioteca Nacional, ms. Vitr.17 7.

26

Córdoba, Archivo Municipal, caja

1,

doc. 5.

27

Una

excelente reproducción puede verse en M.

J SANZ FuENTES

y M.

CALLEJA

PuER-

TA,

Litteris conjirmentur. Lo escrito

en

Asturias en la

dad

Media,

Oviedo, 2005, p. 169.

28

Córdoba, Archivo Municipal, perg.75: Concesión al Concejo de

Córdoba

de las villas

de Luque, Baena y Zuheros, con sus términos y castillos.

120

En

cambio,

en

los

documentos

de Sancho

IV

escritos

en

la cursiva canci

lleresca, llamada letra de privilegios, de trazado mucho más caligráfico, nunca

se utiliza la s alta a final de palabra, sino únicamente la s gótica de doble

curva.

29

Lo que no existe en

ningún

caso, ni librario ni documental, de la

primera

mitad

del siglo

XIV

que utilice la s alta a final de palabra.

10°) La

z

en forma de 3 incurvada

por

debajo de la línea de renglón

difiere de las del siglo

XIV, cuyos trazos

permanecen dentro

de la caja

de renglón.

11 °) Por lo que hace al alfabeto mayúsculo, cabe decir que en general se

ajusta a las formas gráficas de la escritura gótica al combinar letras de

tradición capital y uncial romana con minúsculas de mayor módulo.

Existen,

no

obstante, algunas tendencias arcaizantes.

Para la

A se

utiliza la forma minúscula

con

el módulo agrandado y la for

ma

capital

en

las iniciales. Para la

D se

emplea

tanto

la forma capital

como

la minúscula uncial; nunca se utiliza la d recta o semiuncial para las mayús

culas destacadas. Para la E se sirven de la forma uncial y de la minúscula. La

F

se

expresa bajo la forma capital romana. La L en la forma capital. Para

la

M se

utiliza mayoritariamente la forma uncial, a veces

con

el primer ojo

cerrado al modo

hispano

y, en

ocasiones, de

pequeño tamaño,

pero

en

las ini

ciales se repite también la forma capital, lo que

es

un arcaísmo, ya que en los

libros castellanos plenamente góticos es la forma uncial de la M mayúscula

la única que

se

utiliza hasta la segunda

mitad

del siglo

XV

La

N

se expresa

bajo la forma capital (35v

0

)

y sólo se observa

un

caso de minúscula de mayor

módulo con

función de mayúscula (34v

0

,

lo que extraña

dada

la frecuencia

con la que esta variante se usa en la escritura gótica canonizada. La P se ex

presa mediante la forma capital,

al

igual que la Q'', aunque ocasionalmente

se

emplea la minúscula. La S es siempre la forma uncial de doble curva. La

T se

representa en su forma minúscula.

Además de estas características morfológicas, el principio gótico de la fu

sión de curvas contrapuestas

es en

el

Fuero de Baeza una

ley que se

cumple

de

manera muy irregular, lo cual es totalmente anómalo en la gótica textual en

la que está copiado el libro.

De

hecho, los nexos de letras con curvas contra

puestas se produce

en

contadas ocasiones (sucede sobre todo en la preposición

d

)

d b d 1 l l h , b

, sien o a

un

antes os casos en os que etras como e , o , po

e,

incluso, algunos de y do

no

se

funden en

nexo alguno (Lámina 7d).

Este hecho

es

típico de la escritura pregótica de la segunda

mitad

del siglo

XII y de la primera mitad del siglo XIII en los códices europeos y castellanos,

29

Córdoba, Archivo Municipal, perg. 75.

I2I

8/18/2019 Modelo de Comentario Codicológico

http://slidepdf.com/reader/full/modelo-de-comentario-codicologico 13/15

como

Diane L. Creasy ya lo

puso

de manifiesto

en

1984 al estudiar los

ma-

nuscritos toledanos datados.

30

En la

segunda

mitad

de

la

centuria

este prin-

cipio paleográfico está ya totalmente asumido y difundido en toda la Corona

de

Castilla,

tanto

en libros,

31

como en

los

documentos

desde los primeros

mo-

mentos

del reinado de Alfonso X

con

seguridad.

32

Y lo

mismo puede

decirse

de las primeras décadas del siglo XIV,

como

se comprueba

en

el Speculum de

1315

d d 1

d 1

" " " "

b "

b

"

en on e as curvas contrap uestas e os grupos po , pe , o , e ,

"do", "de" y "oc", están fundidas formando nexos.

33

Para la conjunción copulativa se utiliza abundantemente el signo tiranía-

no,

como

es

propio

de la escritura gótica,

aunque también

se

emplea

a

menu-

do

su expresión lingüística "et"

(Lámina

7b) y "e". Se utiliza

también

el signo

tironiano

con

forma

de "e"

invertida para

la sílaba "con-",

que

suele aparecer

en posición inicial

(Lámina

7b).

Las ligaduras

responden

a la práctica habitual de la escritura gótica excepto

en un caso. Los nexos no son muy abundantes, reduciéndose a los producidos

por la concurrencia de letras

con

curvas contrapuestas

en

los casos

en

los

que

esto sucede y

que

se

limitan

a las sílabas "de" y "do",

en

el

mejor de

los casos.

En

alguna

ocasión se observa también el encabalgamiento

de

las dos "pp",

aunque esto sucede también

de

manera irregular

(Lámina

7c).

Los sistemas de abreviación

son

los habituales en la escritura gótica: abre

viaturas por suspensión, por contracción y por letras sobrepuestas. Se eliden sis

temáticamente

la nasal "n", el

grupo

vocálico "ue", las letras "e", "re" y "er".

Se

sobreponen fundamentalmente

la "i",

la a''

y la "o"

(Lámina

7a). El signo

general

de

abreviación

es

la línea horizontal,

con

un

tratamiento

recto o li

geramente

curvado; y como signos especiales se utilizan los característicos de

este tipo de escritura. Se utilizan

muy

pocas abreviaturas de palabras enteras,

pero se

multiplican

las elisiones

de

letras y sílabas.

30

D.

L CREASY

refiriéndose a los códices toledanos datados afirma:

<<Spanish

script ...had

few cases

of

fusion in the first

half of he thirteenth century>>. En 1he development of he

For-

m l

Gothic Script in Spain:

Toledo

XI th-XII th Centuries. Universidad de Cincinnati, 1984

(Ann Arbor, Michigan, Microfilms). Para la realidad europea véase A.

DÉROLEZ,

ob.cit.

31

Por ejemplo,

el Fuero Real que se

conserva en El Escorial ofrece ya

una

total fusión entre

letras curvas precedidas por "d" uncia , ver G.

MARTÍNEZ

DÍEZ,]. M.

Rurz

AsENCIO y C.

HERNÁNDEZ ALONSO, Leyes

de Alfonso X Edició n y análisis crítico del Fuero Real, Ávila, 1985-

1988.

32

En

el

exahustivo rastreo que

T.

RrAÑO

y

M. C.

GurrÉRREZ efectuaron de las distintas

formas gráficas del manuscrito de Per Abbat de 1207, afirman también (El Cantar de Mío

Cid, 2001,

TI. p. 440) que en la segunda

mitad

del siglo XIII este principio era general en

todo

el

reino, tanto en libros como en documentos.

33

T. RrAÑO

y M

a

C.

GuTIÉRREZ,

ob.cit.,

TI,

p. 330.

122

1)

= her

= pro

1

..

p

= pri

t

=ter

i

= per

q

=que

l

= qui

\l

= pre

q

Lámina ?a. Abreviaturas

't. =et

9 =con

Lámina 7b. Signos especiales

~ g u a r d e

=todo

Lámina ?c. Nexos de las sílabas de

y do

t

=por

~ f

=todos

o j ~

=boyes

~ t

=después

\ l ~ ~

=peche

n o c l ~

=noche

bdhM

=bestias

Lámina 7d. Ejemplos en los que no

se

cumple

la

Ley

de Meyer de la fusión de curvas contrapuestas

123

8/18/2019 Modelo de Comentario Codicológico

http://slidepdf.com/reader/full/modelo-de-comentario-codicologico 14/15

Según

las características descritas, paleográficamente

situamos

la

datación

de este manuscrito en la segunda mitad del siglo XIII.

Por otra parte, el manuscrito está lleno de errores de copia y de correc

ciones de mano del propio copista. Éste se equivoca a menudo cuando debe

planificar el espacio que van a ocupar las rúbricas, de tal forma que en varios

casos se ve obligado a escribirlas

entre

renglones o

en sentido

vertical y fuera

de la caja,

errando

incluso en el uso de la tinta

adecuada por

utilizar la tinta

negra cuando debiera hacerlo con tinta roja. En otros casos, cuando las copia

directamente en los márgenes, no es capaz de calcular el espacio que van a

ocupar

y se ve forzado a

introducir

elementos gráficos

de

separación

para

que

el lector no

se

confunda

(Lámina

8).

También abundan las faltas de

copia

en el texto principal, originándose

numerosos saltos gráficos que el copista corrige como

puede,

bien invadiendo

los márgenes (Lámina 8) y viéndose obligado a veces a comprimir la escritura

o a reducir el módulo; bien intercalando el texto entre las rúbricas marginales

o, en

su

caso,

si

la corrección se hace antes, será la rúbrica la que tenga que

adaptarse al poco espacio disponible

de

manera forzada y antiestética (Lámina

8); bien sopuntando o sirviéndose de los interlineados, las tachaduras, cance

laciones y raspaduras.

Esta abundancia de correcciones redunda en la idea de que el artífice de

la copia fue persona poco avezada en la actividad profesional de la copia de

libros.

Al margen de estos aspectos, nos llama la atención un par de cosas más

que no fueron señalas en

su día por

Jean Roudil y

que

consideramos,

cuando

menos,

interesantes.

En

primer lugar, el copista

ha ido

señalando sistemáticamente las sílabas

tónicas con una tilde gráfica, lo que es algo inusual en los códices góticos cas

tellanos.

Y en segundo lugar, la ortografía de algunas palabras romances nos remite,

según estudios especializados, a una cronología del siglo XIII. Así sucede, por

ejemplo,

con el

uso de la eh

por

la q

en

palabras como cheso

34

y el

em-

pleo conjunto del término hombre bajo las variantes omne y ombre

Esta última forma la volvemos a encontrar en algunos folios del Códice Gótico

de

la catedral de Jaén ya citado. Aparece,

en

concreto,

en

el folio B-7

ocupado

34

T. RIAÑO

y M

a C GuTIÉRREZ,

ob.cit.,

TI,

p. 393.

35

En la palabra hombre ,

al

igual que sucedió con otros términos de similar evolución,

como nombre , estas dos formas conviven durante el siglo XIII, ver R. MENÉNDEZ PmAL

anual e

Gramática Histórica, na

ed.,

Madrid,

1994, 160,

n.159,

p. l

24

por la copia del privilegio del castillo de Chingoyar, otorgado en Córdoba en

el año 1260 y que se traslada en la primera de las unidades codicológicas de

este cartulario facticio

en una

escritura fechable

no

más allá del

propio

siglo

XIII. Éste

es

un aspecto más

que

pone en relación los cuadernos conservados

en Jaén con el códice del Fuero que se guarda en el Archivo Municipal de Bae

za.

f

5v

f 5v

f

67v

f 68r

f 67r

f 33v

Lámina 8. Errores de copia.

Y si observamos

con detenimiento

las características paleográficas de la

mano que copia este documento de 1260 en el cartulario de Jaén comproba-

mos cómo utiliza sistemáticamente la d de tradición uncial, sin que aparezca

ninguna

d de alzado recto. Se emplea también la s de doble curva y ejecu-

12)

8/18/2019 Modelo de Comentario Codicológico

http://slidepdf.com/reader/full/modelo-de-comentario-codicologico 15/15

ción cursiva al final de

palabra

y existe una fusión total de las curvas

contra-

puestas. Es decir no existe en esta escritura de la segunda mitad del siglo XIII

ningún elemento arcaizante.

CONCLUSIONES

Por las características codicológicas y paleográficas expuestas debemos re-

chazar la adscripción

de

este códice al siglo

XIV que

hizo Jean Roudil

en

el

año 1961.

La escritura

de

esta mano

es

más arcaica o arcaizante

aunque

sólo

considerásemos elementos paleográficos tan

determinantes

como el

incumpli-

miento de algunas de las Leyes de Meyer.

Por

otro lado

muchas

de las características de elaboración de un manus-

crito medieval respondían a la función que éste iba a cumplir en manos de su

dueño.

El

manuscrito con

el

uero

de

aeza

poseía por naturaleza un elevado

valor simbólico: recogía el

conjunto de

normas destinadas a organizar la vida

cotidiana

en la recientemente repoblada

ciudad y

por lo

tanto

era un libro

singular. Pero además estaba

destinado

a ser un manuscrito de

consulta

fre-

cuente llamado a dar respuesta a cuantas situaciones de ilegalidad litigio o

simple duda se planteara

en

numerosas situaciones de la

vida

diaria de los nue-

vos pobladores. Por

tanto

debía ser legible

para poder

consultarlo y asequible

por la articulación de su contenido

mediante

diferentes elementos visuales

entre los que existe una gradación jerárquica de la escritura.

Sin ser

un

libro de lujo el resultado final

puede

considerarse

en

general de

buena factura. Al menos se concibió como tal. En efecto por el soporte ele-

gido por la preparación

de

las páginas

por

el tipo de escritura y su ejecución

y por la

ornamentación

recibida el uero

de aeza en

castellano se concibió

como un libro de buena preparación acorde con la

función

que

iba

a desem-

peñar.

Ahora bien fuera por la escasez de medios económicos propios de un am-

biente o una época precaria o fuera por la inexistencia de profesionales del li-

bro el resultado fue bastante irregular. La

ornamentación de

la letra capitular

es extremadamente

tosca y

el

escribano

comete numerosos

errores al hilo de la

copia

que

afean la estética

de

la página. Esta realidad apunta a la participación

de una persona poco habituada a la tarea de copia de libros que sin embargo

es capaz de reproducir todo el texto del uero en una escritura especializada

propia

del

ámbito

librario. ¿Podríamos pensar

en

un clérigo culto

al que qui-

zás

también

le fue encargada

su traducción

del latín?.

126

11 dición

de

Jean Roudil