Lezione 1 22-10-10

-

Upload

roberta-rossi -

Category

Documents

-

view

1.911 -

download

12

Transcript of Lezione 1 22-10-10

FACOLTA’ DI SCIENZE

MOTORIE

Corso di laurea in Scienze delle

attività motorie e sportive

Corso di Laurea in Scienze delle

Attività Motorie e Sportive

Corso Integrato di Anatomia umana

(12 CFU)

Modulo Anatomia I (6 CFU)

Docente: Prof. Giampiero La Rocca

Organizzazione del Corso:

Lezioni Frontali per un totale di 48 ore

I semestre (orario provvisorio):

Venerdì dalle 8 alle 10

Venerdì dalle 10 alle 12

Ricevimento Studenti:

Lunedì dalle 10 alle 12 presso Sezione di

Anatomia Umana del DiMeS

Via del Vespro 129 (Policlinico)

Tel 0916553506

email: [email protected]

Libri di Testo Consigliati:

Martini, Timmons, Tallisch. Anatomia Umana,

IV Ed. Edises, 2009

Barni et al. Anatomia dell’apparato locomotore,

EdiSES, 2008

Testi di consultazione consigliati:

Tillman. Atlante di Anatomia umana,

Zanichelli, 2008

Sobotta. Atlante di Anatomia Umana. 22°

Ed. Elsevier, 2008

Cambi di corso:

• I cambi di corso (ad esempio da A a B)

possono avvenire se si verifica

contemporaneamente il cambio inverso da

parte di un altro studente.

• Le richiese di cambio di corso vanno

presentate in segreteria didattica, Via Maggiore

Toselli.

Organizzazione degli esami: preesame ed

esame con voto

Preesame: si svolge all’inizio delle sessioni

principali (Febbraio-Giugno-Settembre)

Il voto vale per la stessa sessione e la

successiva.

Il programma del preesame è tutto tranne

l’apparato locomotore ed il sistema nervoso.

Anatomia Umana:

studio del corpo umano

Anatomia umana

Attraverso la conoscenza del corpo

umano è possibile non solo far fronte alle

malattie, ma anche raggiungere e

mantenere un migliore stato di benessere

fisico.

Anatomia:

dal greco (anatemno)

cioè

taglio, disseziono, separo

La tecnica della dissezione ha permesso, fin

dall’antichità, la descrizione delle strutture

che costituiscono il corpo umano.

Anatomia umana

Attraverso la dissezione prima e,

successivamente, attraverso tutti gli altri

strumenti che la tecnologia ha reso

disponibili, è possibile osservare e studiare

tutte le strutture che costituiscono il corpo

umano e comprendere sempre meglio la

realtà biologica dell’uomo

I livelli

di organizzazione

del corpo umano:

dall’organismo

all’atomo

Programma di Anatomia

1- Anatomia generale

2- Anatomia sistematica

1- Anatomia Generale

• Introduzione allo studio dell’anatomia

• La cellula, i tessuti e le loro modalità

di organizzazione

2- Anatomia Sistematica

• Apparato locomotore

- sistema scheletrico

- sistema articolare

- sistema muscolare

scheletrico

2- Anatomia Sistematica

• Sistema cardiovascolare

- cuore

- vasi e circolazione

• Sistema linfatico

2- Anatomia Sistematica

• Apparato respiratorio

• Apparato digerente

• Apparato urinario

• Apparato riproduttivo

- apparato genitale femminile

- apparato genitale maschile

• Apparato tegumentario

2- Anatomia Sistematica

• Sistema nervoso

- centrale

- periferico

- organi di senso

• Sistema endocrino

OBIETTIVI

1. Conoscenza delle componenti strutturali del

corpo umano:

- cellule

- tessuti

- organi

- sistemi ed apparati

con particolare riguardo all’apparato locomotore

2. Capacità di correlare le componenti strutturali a

specifiche funzioni

Lo studio dell’Anatomia umana prevede

la conoscenza del linguaggio anatomico,

che utilizza termini stabili, comuni,

inequivocabili.

E’ indispensabile, quindi, comprendere

ed imparare i termini da utilizzare, cioè

la terminologia anatomica.

La terminologia anatomica permette la

descrizione del corpo umano e la precisa

individuazione di ogni sua parte costitutiva

E’ necessario per questo avere punti di

riferimento precisi, univoci e facilmente

individuabili.

Per raggiungere tale obiettivo bisogna

utilizzare punti di riferimento costanti sul

corpo di tutti i soggetti, di qualunque età e

condizione fisica, in stazione eretta, supina o

prona, sia a riposo che in movimento.

E’necessario quindi distinguere,

nella descrizione del corpo o delle

sue parti, una terminologia statica

ed una terminologia dinamica

La posizione anatomica è una

posizione convenzionale, tuttavia

universalmente riconosciuta, che

rende possibile la descrizione statica

del corpo e delle sue parti.

Terminologia statica

La posizione anatomica, cui ci si riferisce,

è quella nella quale il corpo umano è posto

in stazione eretta, con lo sguardo volto

all’infinito, con gli arti superiori

leggermente divaricati rispetto all’asse del

corpo e le palme delle mani rivolte in avanti

con il primo dito posto all’esterno e le piante

dei piedi appoggiate al suolo con le punte

leggermente divaricate.

La posizione

anatomica

Il parallelepipedo di Van Loon

• Il corpo umano in posizione anatomica

può essere immaginato come inscritto

all’interno di un parallelepipedo

rettangolare: il parallelepipedo di Van

Loon.

• Esso rappresenta lo strumento ideale per

descrivere il corpo umano nelle tre

dimensioni.

In qualunque parallelepipedo rettangolare si riconoscono:a- il piano della base ed il piano dell’apice (piani trasversali), paralleli tra loro;

b- il piano anteriore ed il piano posteriore (piani frontali), paralleli tra loro;

c- due piani laterali (piani sagittali), paralleli tra loroTra ogni coppia di piani esiste un numero elevatissimo ma finito di piani paralleli

Piani anatomici

Tra i piani sagittali, il piano sagittale

mediano rappresenta il piano di simmetria

bilaterale

Questo permette di individuare nel corpo

umano due antimeri (emisoma destro e

emisoma sinistro). Gli organi o parti del

corpo presenti in ambedue gli antimeri sono

organi pari, quelli invece presenti in uno

solo dei due antimeri o sul piano sagittale

mediano sono organi impari

Il piano sagittale

mediano

Omolaterale e

controlaterale:

definisce strutture

situate,

rispettivamente, nello

stesso antimero o

nell’antimero opposto,

rispetto ad un’altra

struttura,

Organi pari ed

organi impari

Le strutture pari sono in

genere simmetriche per

forma e posizione (es.

tonsille palatine). Alcune

lo sono solo per la forma

(es. i reni), altre solo per la

posizione (es. polmoni).

Organi

impari

Termini di posizionePiano frontale o coronale

Anteriore Posteriore

ventrale dorsale

palmare nucale

Piano frontale o coronale

Termini di posizionePiano trasversale o orizzontale

Superiore Inferiore

craniale caudale

prossimale distale

plantare

Piano trasversale

Termini di posizione

Piano sagittale

Laterale Mediale

(esterno) (interno)

Piano

sagittale

I piani costituiscono anche superfici di sezione

del corpo umano o di sue parti.

Quando il corpo è in movimento, cioè

non è più in posizione anatomica, quale

terminologia si utilizza?

Assi anatomici

L’intersezione dei piani permette

di individuare gli assi anatomici.

Assi anatomici

1- asse longitudinale

o verticale

2- asse trasversale

3- asse sagittale o

anteroposteriore

• I piani ed gli assi anatomici permettono di

definire l’orientamento dinamicodelle parti del nostro corpo

Il corpo umano in movimento

Termini di movimento

A- Movimenti angolari

B- Movimenti in asse

Terminologia anatomica per definire

l’orientamento dinamico di parti del corpo:

A) MOVIMENTI ANGOLARI

1 – Nel piano sagittale sull’asse trasversale

Movimenti di flessione

Movimenti di estensione

2 – Nel piano frontale sull’asse sagittale

Movimenti di adduzione

Movimenti di abduzione

Movimenti angolari

Terminologia anatomica per definire

l’orientamento dinamico di parti del corpo:

A) MOVIMENTI ANGOLARI

3 – Nei piani sagittale e frontale e sugli assi

trasversale e sagittale

Movimento di circumduzione

Movimenti angolari

Terminologia anatomica per definire

l’orientamento dinamico di parti del corpo:

B) MOVIMENTI IN ASSE

1 – Nel piano orizzontale sull’asse

longitudinale

- Movimenti di rotazione

(mediale o laterale)

Movimenti in asse

PRIMO APPROCCIO ALLA

CONOSCENZA DEL CORPO

UMANO

Intuitivamente, il corpo

umano è suddivisibile in

alcune parti principali

facilmente individuabili.

1. Busto- testa- collo- tronco

2. Arti - superiori- inferiori

La presenza sulla

superficie del corpo di

solchi, pieghe,

depressioni, rilievi etc.

permette di individuare

punti di riferimento

precisi, chiari e

ripetitivi, comuni a tutti

i corpi umani.

Tali solchi, pieghe,depressioni, rilievi etc. costituiscono veri limiti anatomici, che suddividono in parti la superficie del corpo umano.

Talvolta, quando non esistono veri limiti anatomici, la suddivisione in parti del corpo umano viene operata tracciando linee e piani convenzionali.

Le parti del corpo

umano: il busto

Le parti del

corpo umano

La testa è separata dal collo attraverso un piano che decorre dalla sinfisi del mento alla protuberanza occipitale esterna.

Le parti del

corpo umano

Anteriormente, il collo

è separato dal tronco e

dagli arti superiori dal

margine superiore dello

sterno e delle due

clavicole.

Le parti del corpo

umano

Le parti del

corpo umano

Posteriormente, il

limite tra collo e tronco

è dato da un piano

convenzionale che

unisce le articolazioni

acromionclavicolari.

Le parti del

corpo umano

Il tronco comprende due

parti: una superiore, il

torace, ed una inferiore,

l’addome.

Il tronco

Il torace e l’addome sono separati dalla linea

toraco-addominale che, partendo dal processo

xifoideo dello sterno, segue l’arcata costale ed

il margine inferiore della dodicesima costa e

raggiunge la dodicesima vertebra toracica.

La linea

toraco-addominale

La linea

toraco-addominale

Le parti del

corpo umano

Il tronco è separato

dall’arto superiore da

un piano sagittale che

passa per la parte

media della clavicola.

Le parti del

corpo umano

Anteriormente, l’arto

inferiore è separato

dal tronco dalla piega

inguinale.

Le parti del

corpo umano

Posteriormente, l’arto

inferiore è separato

dal tronco dalla piega

glutea.

Le parti del corpo umano

Ciascuna delle parti in cui abbiamo

suddiviso il corpo umano viene a sua

volta ulteriormente suddivisa in parti di

minore estensione, tuttavia omogenee e

ben delimitabili attraverso precisi punti

di riferimento (punti di repere).

Le parti del corpo

umano

Le parti del corpo

umano

L’arto

superiore

5- regione deltoidea

7- regione brachiale anteriore

10- regione cubitale anteriore

12- regione antebrachiale anteriore

17- regione carpale anteriore

L’arto inferiore

1- regione subinguinale

2- triangolo femorale

4- regione femorale anteriore

6- regione anteriore del

ginocchio

8- regione anteriore della gamba

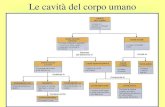

La cavità del corpo umano

Le cavità del corpo

umano

1- cavità dorsale o

neurale

2- cavità ventrale o

splancnica

La cavità dorsale

La colonna vertebrale

contiene la cavità spinale

La cavità spinale

La cavità spinale

La cavità spinale

La cavità spinale

La cavità spinale

La cavità spinale

La cavità spinale ed il suo

contenuto

La cavità spinale ed il suo contenuto

La cavità

cranica

La cavità cranica

La cavità cranica ed il suo contenuto

Le cavità del corpo umano

La cavità ventrale

La cavità ventrale

La cavità ventrale

Il diaframma

La cavità toracica

Le cavità del corpo umano

La cavità

toracica

Il mediastino

La cavità

toracica

La cavità

pericardica

I polmoni

Le pleure

Le pleure

Le cavità del corpo umano

La cavità

addominopelvica

Quadranti

addominopelvici

La cavità

addominopelvica

OBIETTIVI

1. Conoscenza delle componenti strutturali del corpo umano

CELLULETESSUTIORGANI

APPARATI E SISTEMI

2. Capacità di correlare le funzioni a specifiche strutture

COMPOSIZIONE CHIMICA DEL CORPO UMANO

I livelli di organizzazione del Corpo Umano:dall’Organismoall’atomo

Caratteristiche degli organismi pluricellulari

Le cellule si riuniscono in tessuti con

specializzazione funzionale

Il patrimonio genetico delle cellule si

esprime in maniera differenziale in

maniera da acquisire caratteristiche

distintive (differenziamento)

La moltiplicazione cellulare

(accrescimento) si differenzia dalla

moltiplicazione dell’organismo

(riproduzione)

UNITA’ DI MISURA

• 1 = 1/1.000 di mm

• 1Å = 1/10.000 di

• 1 nm = 10 Å

Citologia

La cellula è la più piccola entità capace di manifestare in modo autonomo le funzioni vitali e costituisce l’unità di struttura e di funzione di tutti gli organismi viventi

Funzioni vitali degli organismi viventi

1- Irritabilità o responsività2- metabolismo ed escrezione3- movimento4- crescita e differenziamento5- riproduzione6- morte

La cellula “tipo”

Gli elementi strutturali che costituiscono le

caratteristiche comuni alla maggior parte delle

cellule sono rappresentati da:

- la membrana plasmatica o membrana

cellulare

o plasmalemma

- il citoplasma

- il nucleo

Il tessuto epiteliale

• Origina da tutti e tre i foglietti embrionali ed è

costituito prevalentemente da cellule fittamente

stipate e unite tra loro attraverso giunzioni

intercellulari.

• Nel tessuto epiteliale, il materiale intercellulare è

presente in quantità molto limitata.

Caratteristiche del tessuto epiteliale

Cellularità

Polarità

Ancoraggio

Avascolarità

Rigenerazione

Il tessuto epiteliale

• Forma lamine cellulari e cordoni solidi.

• Le lamine cellulari rivestono la superficie

esterna del corpo e le cavità interne,

costituendo gli epiteli di rivestimento.

• I cordoni solidi sono formati da cellule

secernenti e costituiscono gli epiteli

ghiandolari

Il tessuto epiteliale

• Oltre agli epiteli di rivestimento ed agli

epiteli ghiandolari, il tessuto epiteliale

comprende gli epiteli sensoriali e gli epiteli

particolarmente differenziati

Gli epiteli

di rivestimento

Gli epiteli di rivestimento

• Possono presentarsi sotto due aspetti:

- monostratificati o semplici

- pluristratificati o composti

• La forma delle cellule dà il nome all’epitelio.

Cellule pavimentose o piatte

- cubiche o isoprismatiche

- cilindriche o batiprismatiche

Gli epiteli di rivestimento:

morfologia delle cellule

Classificazione degli epiteli di

rivestimento

• Gli epiteli si classificano in base al numero

degli strati cellulari sovrapposti e alla forma

delle cellule che costituiscono la lamina

cellulare o, nel caso di un epitelio composto,

della forma delle cellule dello strato

superficiale

Classificazione degli epiteli di

rivestimento

Epitelio cubico semplice

Epitelio pavimentoso stratificato

Epitelio pavimentoso semplice

Epitelio cubico semplice

Epitelio cilindrico semplice

Epitelio cilindrico semplice con orletto a spazzola

Epitelio cilindrico semplice con ciglia

Epitelio pavimentoso stratificato non cheratinizzato

Epitelio pavimentoso stratificato cheratinizzato

Epitelio pseudostratificato

Epitelio di transizione

Epiteli di rivestimento: le caratteristiche

morfologiche sono strettamente correlate alla

funzione

• Tutte le lamine epiteliali poggiano su

tessuto connettivo, con l’interposizione di

una membrana basale

La membrana basale (mb)

• Si trova nei punti in cui le cellule (tranne

quelle connettivali) vengono in contatto con

la sostanza intercellulare del tessuto

connettivo. E’ formata da molecole

complesse secrete sia dalle cellule epiteliali

che connettivali.

• E’ formata da una lamina basale ed una

lamina reticolare.

• Gli epiteli di rivestimento sono avascolari.

Pertanto, la loro nutrizione viene assicurata

dai vasi sanguiferi del tessuto connettivo

sottostante.

• Negli epiteli stratificati, gli scambi nutritizi

vengono facilitati dal fatto che tali tessuti

inviano nel connettivo delle propaggini, le

creste epiteliali, tra le quali si interpongono

le papille connettivali.

Gli epiteli di rivestimento

• Gli epiteli di rivestimento ed il sottostante

tessuto connettivo costituiscono strutture

funzionalmente inscindibili, definite

membrane

Gli epiteli di rivestimento

• La membrana che riveste la superficie esterna del

corpo prende il nome di cute o pelle.

La lamina epiteliale forma l’epidermide e quella

connettivale forma il derma.

Il tessuto connettivo che si trova sotto il derma

prende il nome di ipoderma e contiene tessuto

adiposo in varia quantità (pannicolo adiposo

sottocutaneo)

CUTE

La cute

Costituisce una barriera che protegge i tessuti

sottostanti dall’invasione batterica, da offese di

natura chimica, meccanica, termica e fotica, regola

le perdite di calore ed impedisce l’evaporazione

dei liquidi tissutali.

Svolge anche funzioni biochimiche specializzate,

tra cui la produzione di vitamina D.

L’epidermide

• E’ un epitelio pavimentoso stratificato detto

cheratinizzato, perché le sue cellule

subiscono il processo di cheratinizzazione.

Attraverso questo processo, le cellule vive

si trasformano in lamelle cornee prive di

vita che desquamano.

L’epidermide

A- strato basale

B- strato spinoso

C- strato granuloso

D- strato lucido

E- strato corneo

Citomorfosi

Citomorfosi

Cellula cornea

Cellula basale

L’epidermide

I diversi strati dell’epidermide, dalla

profondità alla superficie libera, rappresentano

stadi differenti della maturazione dei cheratinociti.

I primi tre strati sono metabolicamente attivi,

mentre quelli più superficiali costituiscono la zona

corneificata

Oltre ai cheratinociti, nell’epidermide si trovano altre cellule, meno numerose, che non partecipano al processo di costante sostituzione

Queste cellule sono rappresentate da:

- Melanociti

- Cellule di Langerhans

- Cellule di Merkel

I melanociti

Sono le cellule produttrici di pigmento.

Il loro citoplasma contiene i melanosomi,

organuli delimitati da membrana e

contenenti il pigmento.

Cellule di Langerhans o cellule

dendritiche

Si trovano sparse in tutta

l’epidermide, alla base

dello strato spinoso,

derivano dal midollo osseo

e vengono continuamente

ricambiate

Sono importanti nei

meccanismi di difesa cellulare

Cellule di Merkel

Si trovano alla base

dell’epidermide e sono in

rapporto con terminali

nervosi del tipo dei

meccanocettori

Gli epiteli di rivestimento

• Le membrane che rivestono le superfici

interne del corpo in comunicazione con

l’esterno prendono il nome di mucose

Gli epiteli di rivestimento

• Le membrane che rivestono superfici

interne del corpo non comunicanti con

l’esterno prendono il nome di sierose

(pleure, pericardio e peritoneo)

Il tessuto epiteliale: epiteli sensoriali

• Sono formati da cellule specializzate nella

recezione degli stimoli dall’ambiente

esterno.

• Tali cellule sono definite cellule sensoriali

secondarie, per distinguerle dalle cellule

nervose con funzione recettoriale che si

definiscono cellule sensoriali primarie.

Il tessuto epiteliale: epiteli sensoriali

Tra le cellule sensoriali secondarie sono

comprese:

- le cellule gustative

- le cellule acustiche

- le cellule sensoriali dell’apparato

vestibolare

Epiteli particolarmente differenziati

• Sono compresi in questo gruppo alcuni

epiteli, con caratteristiche diverse tra loro,

che si differenziano per svolgere funzioni

specializzate, come lo smalto dei denti, i

peli, i capelli, le unghie e il cristallino

dell’occhio.