La flora

description

Transcript of La flora

La Vegetazione Il territorio del Comune di Castione abbraccia una superficie di 42,558 Kmq. e si estende da una quota minima di mt. 621 alm. ad una quota massima di mt. 2521 (Presolana), con un dislivello totale di circa mt. 1900. Esso comprende pertanto orizzonti del piano basale (fino a mt. 100 ), montano ( da 1000 a 1800 mt.) e culminare (oltre i 1800 mt). Si tenga presente però che le trasgressioni in senso altitudinale, determinate per lo più, da cause edafiche, non sono frequenti. All'inizio del piano basale s'incontra l'orizzonte sub-montano che risente sempre più del processo di antropizzazione. l'inconsueta ed eccessiva espansione urbanistica degli abitanti di Castione, Bratto, Dorga, è andata sempre più riducendo le aree relative alle culture agricole, così che ora, almeno nei dintorni dei paesi, esse sono limitate per lo più alle zone verdi previste dal Piano di Fabbricazione. Nelle Valli di Tede e Rumentaregh, come pure a Priona ed al Bigliardo, le praterie occupano però ancora vasti superfici. Dove le caratteristiche del terreno non hanno permesso coltivazioni agrarie, macchie di nocciolo, carpino, frassino, e a volte roverella (Rif. di Tede), ricoprono queste zone incolte. A confine tra l'orizzonte sub-montano e la zona del piano montano è discretamente diffuso il pino silvestre, con bei popolamenti nei Rif di Tede: pendici aride, con terreno poco profondo su matrice calcarea. Piante isolate si trovano anche nella parte alta di Romentareck. Si segnalano anche alcune piante di castagno in località Lantana a circa 1040 mt di quota. Diffuso è il Ginepro nelle radure, come nei pascoli magri (magher) dei prati Culumbì e di Varre; la vegetazione è di tipo xerofilo, con Dachtilis, festuche e carici. Anche il pino montano (mùff), colle sue varietà, formazione tipicamente legata alla caratteristiche del suolo, ha una relativa diffusione ed è presente in forma prevalentemente prostrata. Essa si protende a colonizzare, rimarginandole, le ampie frane di detriti calcarei che caratterizzano la sponda sinistra della Valle Gera, come ad invadere i " Magher" abbandonati dalla Selva di Varre. Ma ciò che può colpire è il sottobosco del mugeto costituito da densi cuscini di Erica "Erica carnea", la cui fioritura rappresenta uno spettacolo indimenticabile.

Il piano montano

Nel piano montano e specificatamente nell'orizzonte montano inferiore, larga parte della vegetazione forestale è di impianto artificiale. Particolarmente interessanti sono: i rimboschimenti eseguiti dalla forestale sul Monte Varro, sul Monte S. Leonardo (Mut de Ca", in Gulter e nelle valli del Bigliardo), zone prima brulle ed aride che stanno ora acquistando un volto migliore. La specie prevalente e che fino ad ora ha dato migliori risultati è il pino nero che si adatta molto bene ai terreni poveri derivanti dal calcare. Il Faggio, (Fagus silvatica), latifoglia tipica di questo orizzonte si trova "confinato" nelle località Boschetto (m.1000), Plagna (m.13009, Trondone (m.1034), ma anche nell'Unel a 1400 m. Stazioni più fresche e più umide adatte alle esigenze mesofile della specie. Il Faggio infatti non sopporta in misura eccessiva ne il caldo ne il freddo, ne l'umidità ne l'aridità, ne l'ombra ne la luce. Queste piante unitamente al Larice, seguono il mutare delle stagioni con il mutare delle foglie, che vanno dal verde fino al giallo oro o al rosso se l'autunno è asciutto per poi spogliarsi completamente del loro splendido abito durante l'inverno. Dove si hanno popolamenti di Faggio allo stato puro, il sottobosco non è molto ricco e comprende quasi esclusivamente specie erbacee quali la Asperula odorata, l'Acetosella, l'Anemone epatica. Località tipiche sono: Unel e alcuni punti del Boschetto. Nelle altre parti il sottobosco è più vario e si trovano altre erbe ed arbusti ed anche alberi quali l'Abete rosso, l'Acero e il Sorbo. L'orizzonte montano superiore è largamente dominato dall'Abete rosso i cui popolamenti formano le tipiche peccete, che costituiscono un pò il vanto delle nostre montagne- La diffusione maggiore si riscontra sui monti Lantana, Scanapà e Pora dove i limiti superiori del bosco salgono rispettivamente a 1700, 1500, 1550. La natura del terreno certamente non è sempre molto favorevole infatti, sul monte Cornetto (salvo nella parte più alta) la vegetazione è, ne più ne meno quella che si riscontra a quote più basse dell'orizzonte submontano ed è caratterizzata da vegetazione erbacea tendenzialmente xerofila, con arbusti di Ginepro e qualche Pino montano. Ciò è dovuto principalmente all'aridità ed alla mancanza di terreno, oltre al dirupamento notevole. utto ciò si nota confrontando i boschi de Monte Lantana e del monte Scanapà, con quelli del Monte Pora, di gran lunga più prosperosi, dove le piante sono slanciate, il rinnovamento è

buono ed ottima la produzione di legname da opera. Il sottobosco è ricchissimo di muschi, indici di terreni acidi ma comunque fertili. Tipiche sono le valli del Pora e dei Valzelli. Dove la luminosità è maggiore prevalgono invece arbusti. Vi si trova il Mirtillo nero, il Rododendro ferrugineo (nella zona del Monte Pora) ed il Lampone (Monte Lantana). Diffusi sui monti Lantana e Scanapà sono il Sorbo degli uccellatori e l'Acero. Non di rado i boschi di Abete rosso ospitano dei graziosi fiori. E' il caso della Daphne, o fior di stecco, del Giglio Martagone, che ancora si possono rinvenire sulle pendici del Monte Pora. Verso il confine dei pascoli, l'Abete rosso cede però il posto al Larice che per altro è presente anche più in basso (versante sinistro Valle Monte Lantana). Il Larice è l'albero alpino per eccellenza. Basta percorrere una volta la Cresta Valzelli oppure la parte culminante del Monte Lantana, per rendersi conto che veramente il Larice sembra abbia una vita eterna. Pur tormentato dal bestiame, colpito dai fulmini, maltrattato dalla bufera, continua a crescere, a resistere, solidamente abbarbicato al terreno, con le radici insinuate nelle fessure della roccia viva, e anche quando un solo ramo spezzato costituisce la sua chioma, ridotto così ad un troncone mezzo secco, non muore. I laricetti puri presenti da noi e che si riscontrano nel bosco dei Socc in valle Mers ed alla Cantoniera, sono di impatto artificiale. La stessa cosa dicasi per quelli che si riscontrano in Bares (rimboschimento effettuato con Larix leptolensis e Pinus Cembra). Sono naturali invece gli aggruppamenti che colonizzano detriti di falda ( Gulter, Pizzo Corzene, Valsacco) ed il greto della Valle Rossa, sottostante al Colle Presolana. Le altitudini massime raggiunte sono : 1760 Monte Valsacco; 1770 Monte Olone ; 1970 Monte Visolo ; ma esse riguardano per altro esemplari assai deformati, cespugliosi o nani. A quota 1400 per il massiccio della Presolana ed a quota 1500 per il Monte Pora, la vegetazione arborea cessa. Siamo giunti ormai nella zona degli arbusti legnosi contorti: la boscaglia alpina; alla soglia del vero mondo alpino. Questa fascia di vegetazione corrisponde a quella che già occupavano le boscaglie e che queste ancora occuperebbero se non fosse intervenuto l'uomo. Fin dal medioevo l'uomo ha usato l'estate, per condurre il bestiame nei prati che si mescolavano al bosco e nei tratti senza alberi. Fu così che la boscaglia venne strappata o bruciata ed i posti più favorevoli che da noi, a memoria d'uomo, venivano anche falciati. (Zò, Olone, Valsacco). Tuttavia, sulle ripide e sassose pendici, lungo i canaloni; sui peggiori terreni, oppure sui pascoli regrediti, la vegetazione della boscaglia alpina persiste. Si incontrano così il Ginepro nano (Jiuniperus communis) nella sottospecie nana, che forma densi cuscini appiattiti e molto estesi ( Coregn di lepere, Corzene, Cornetto) ed è tipico di stazioni aride ed esposte. I Rododendri li si nota a tramontana, e se ne possono distinguere due specie (legate alla natura del suolo); il Ferrugineo diffuso sul Monte Pora e l'irsuto sulla Presolana. Quest'ultimo è meno bisognoso di humus, ha i fiori più chiari ed i fusti più gracili e lo si trova associato assai spesso coi salici nani (Colle della Presolana). Il pascolo che si incontra al limite superiore del bosco non si può chiamare ancora pascolo alpino perché presenta un'associazione floristica piuttosto simile a quella dei prati della zona del Faggio.

I Pascoli Più ricchi floristicamente sono i pascoli che si trovano a quote più alte nell'orizzonte alpino da piante più tipicamente alpine. Poca importanza invece ha la flora Nitrofila Fuderale che si trova nelle immediate vicinanze delle baite dei pascoli, caratterizzata specialmente da ortica, inula, Ronice. Il pascolo è un tappeto di erbe, disseminate di fiori vi si trovano numerose specie diverse. Esso costituisce una prima linea avanzata della difesa del suolo nell'erosione. Erbe perenni, con robusti e profondi apparati radicali, formano un tappeto serrato solitamente in tessuto, difficile a rimuoversi. Solo il calpestio persistente degli animali al pascolo (mandrature ripetute nello stesso posto: Malga , Bares e Presolana). E' riuscito a solcarlo in lunghe striature traverse e parallele, formate da delle gradinate. Oggi è da aggiungere poi l'azione deleteria esercitata sul cotico erboso dal passaggio delle moto (Monte Pora) che causano delle marcate incisioni che mettono a nudo il terreno. Premesse queste che possono essere dannose se l'azione meccanica disgregatrice esercitata dal bestiame e quella abrasiva esercitata dalle moto viene continuata. I nostri pascoli si distinguono in due tipi nettamente diversi: quelli della Presolana con associazione floristica tipica dei pascoli calcare e quelli del monte Pora e Monte Lantana.

Questi ultimi sono interessanti per alcune particolari specie prevalentemente ossifile quali: la Genziana puntata, nella zona del Magnolini; il Giglio di monte ed il Trifoglio alpino al Col Vareno. Dalle linee dolci, i pascoli del Pora formano un tappeto continuo che nell'agosto appare punteggiato dalla Campanula barbata, dall'Arnica e da miriadi di altri fiori intensamente profumati. Ricchi di detriti di falda e di rupi affioranti sono invece i pascoli della Presolana, che si spingono anche a quote elevate (Sarìsui, Olone, Corzene, Zò). Mentre a quote minori il cotico erboso è compatto, più in alto, (ghiaioni di Presolana) si riduce a delle verdi strisce in perenne lotta con i detriti di falda che continuano a sospingere verso il basso, arrotondandole. E' questo il regno delle candide Stelle Alpine, che purtroppo vanno sempre più rarefacendosi a causa delle smoderate raccolte da parte degli escursionisti. La natura calcarea del terreno si nota oltre che nell'aspetto generale della flora, anche e specialmente nei componenti la flora stessa. Molte sono infatti le piante note come calcicole quali la Globularia cordifolia, la Campanula Ranieri, l'Antyllis vulneraria, la Biscutella laevigata, la Sassifraga aizoon. Caratteristici di questi pascoli sono poi il Carice sempreverde, l'Anemone alpino, la Viola calcarata, l'Arnica montana, la Genziana maggiore e la rara Fritillaria, oltre a specie erbacee, meno appariscenti ma non per questo meno importanti. La flora di questi pascoli infatti è estremamente appetita dal bestiame e si ha produzione di latte gradevole. Caratteri più spiccatamente alpini si notano nell'orizzonte alto alpino, rappresentato dalla sola zona del pizzo Presolana, dove la vegetazione pure tra mille difficoltà dovute all'impervio suolo, formato da dirupi e pendici detritiche, acquista le espressioni più belle.

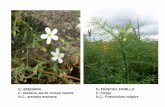

Flora delle rupi

Si incontra finalmente la flora delle rupi e dei detriti calcarei, nelle fenditure delle rocce si creano microclimi diversi, adatti per le diverse specie di pianticelle. Dove la roccia è umida e levigata, Licheni crostosi bianchi e neri formano le così dette strisce d'inchiostro (Presolana Occidentale) e contribuiscono alla lenta disgregazione delle rocce. Nel terriccio che si forma a seguito dell'intervento di fattori biotici e non, se vi è umidità, attecchiscono specie igrofile, mentre se vi è molto secco s'impiantano pianticelle abituate a sopportare le siccità e gli sbalzi di temperatura. Questo carattere pioniere va riconosciuto anche alle pianticelle dei detriti, i cui ceppi sparsi di singole piante, nascondono spesso sotto il pietrisco un'ampia diramazione di radici che dimostrano lo stato di lotta drammatica tra le forze fisiche e la vita vegetale; è il caso delle Thlaspi rotundifolium e della Linaria alpina. La vegetazione delle rupi e dei detriti rappresentata da piante così specializzate e spesso così singolari, è caratterizzata dall'incapacità di queste di vivere fuori dal loro ambiente. Quando i loro semi cadono nei pascoli o in altre forme di vegetazione chiusa, non possono svilupparsi, perché le giovani piante non reggono alla concorrenza delle specie ivi esistenti. Si può pertanto affermare che le piante delle rupi e dei detriti sono delle piante "rifugiate" che, approfittando di una loro eccezionale frugalità ed una resistenza del pari eccezionale a microclimi severissimi, hanno trovato scampo da una concorrenza insostenibile. Ne deriva che le piante alpine più localizzate "endemiche" sono quasi sempre piante di questi ambienti. Le rupi della Presolana sono fortunatamente ancora ricche di "endemismi", specie molto antiche di origine terziaria, la cui area di diffusione si è andata sempre più restringendo, fino a rimanere limitata ad alcune aree della catena alpina. Tra le specie a più vasto areale interessanti sono: il Semprevivo montano, dai fiori porpurei e dalle rosette opache e ghiandolose, comune sia in Valsacco, Gulter, Cornetto, nelle parti culminanti. Bellissime poi le primule, particolarmente la Auricola, con fiori profumati, di un bellissimo giallo oro, con foglie carnose a margine cartilagineo. La Sassifraga aizoon ricopre di fioriture giallo arancione le rupi e i detriti bagnati (Corzene, Valsacco). Anche il Ranuncolo glaciale, nel Sarisùi, fiorisce copiosamente. Fra quelle a più ristretta diffusione non vanno dimenticate il Carice del Monte Baldo (Olone), l'Aquilegia einseleana; (ghiaioni di Presolana) e la Primula Glaucescens (Varro, Monte S. Leonardo, Cornetto). Magnifico endemismo è poi la Campanula raineri che si insinua con robuste radici nelle fessure delle rocce dalle quali esce solo con le sue corolle cerulee e le verdi rosette fogliari allineate a modo di ghirlanda (Alta Valle dei Mulini). Notevole è anche la Sassifraga di Vandelli con molli surcoli bianco fioriti, sorgenti da rigidi pulvini di foglioline dure e pungenti (via normale alla Vetta ); e finalmente un classico endemismo locale: la Sassifraga

presolanensis, che vive nelle cavità orizzontali, lungo le sporgenze su terra fine ed umosa lungo le pareti della Presolana.

La protezione della flora alpina "E' certamente una delle più felici conquiste degli ultimi due secoli di progresso umano la larghissima diffusione della conoscenza e dell'amore per la Montagna. Salire sui monti non è più come ai tempi lontani, spiriti solitari, ma è diventata sana abitudine di folle innumerevoli alla ricerca di riposo, di svago, di ardimentosi cimenti alpinistici. Avviene tuttavia che non tutti coloro che amano frequentare e percorrere le montagne intendono pienamente il valore di alcuni elementi essenziali del loro paesaggio, anzi della loro vita. Poiché le montagne oltre ad essere belle sono anche vive; le espressioni di vita sono innumerevoli; tante quante sono le piante verdi e fiorite che non cessano di rispuntare sulle loro pendici; tante quante sono le stirpi di animali che ancora in mezzo a questa vegetazione naturale si muovono. Chi comprende che in montagna esistono armonie ed equilibri da rispettare, perché costituiscono fonti presenti e future di bellezza ineguagliabile, facilmente rinuncia a quelle piccole devastazioni che, moltiplicandosi e ripetendosi, impoveriscono le rupi e le praterie. Per costruire una zolla fiorita, che mani vandaliche possono strappare in breve momento, sono occorsi talora numerosi anni di lenta crescita nel freddo clima di altitudine. Ogni radice spezzata significa una pianta distrutta per sempre; e se molte sono le piante raccolte senza riguardo al loro ulteriore sviluppo, sono molte le piante irrimediabilmente perdute. Piante nobili e belle sono le Stelle Alpine, le Genzianelle, i Gigli, le numerose Orchidee, le Anemoni, Le Iridi, le Primule, piante che avulse dal meraviglioso tessuto naturale di cui facevano parte (prato, pascolo, o foresta) e dall'ambiente con il quale erano così armoniosamente connaturate (roccia, sponda, o macereto) perdono quasi ogni significato e tanta parte della loro bellezza. Quanto meglio serbarle là dove vivono, per noi e per gli altri, per il presente e per l'avvenire, nel loro meraviglioso ambiente!. Quante volte accade di trovare sparsi e calpestati lungo i sentieri, o nella polvere della strada, grossi mazzi avvizziti di piante alpine graziosissime che, dopo essere state avidamente raccolte, vengono gettate. Forse perché hanno deluso con la loro effimera durata, avendo perduto, così artificiosamente raccolte, la loro libera selvatica bellezza.

![[Livro] Spartito - Arie Antiche Italiane - La-Flora - Vol I](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/55cf92c3550346f57b995cfe/livro-spartito-arie-antiche-italiane-la-flora-vol-i.jpg)