Funzione Simbolica e Astrologia

Click here to load reader

description

Transcript of Funzione Simbolica e Astrologia

FUNZIONE SIMBOLICA E ASTROLOGIAEnzo Barill

Questo lavoro prende corpo (ma potrei dire che affiora) soprattutto come conseguenza dello studio dellopera di Carl Gustav Jung in abbinamento al mio interesse per lastrologia; mira inoltre a evidenziare i nessi tra psicologia analitica e lantica arte degli astri, e il conseguente stimolo alla produzione di innumerevoli espressioni artistiche e iconografiche. Il nostro viaggio inizia in Cilicia dove verso il 315 a.C. nacque il greco Arato, poeta e scrittore, passato alla storia per aver posto in versi esametri, attorno al 275 a.C., il trattato astronomico di Eudosso di Cnido, antecedente di circa un secolo. Arato ignora completamente lastrologia; eppure, la stessa popolarit, per noi incomprensibile, del suo poema un indizio della crescente attenzione rivolta dai Greci al cielo stellato.1 Tra le traduzioni, notevoli restano quelle in latino di Cicerone, Germanicus e, pi tardi, Rufus Avienus. necessario domandarci se il testo fosse originariamente arricchito da illustrazioni. Alcune prove indicano che ci fossero versioni illustrate dei Fenomeni durante il periodo classico, ma i manoscritti illustrati pi antichi che ci sono pervenuti datano tutti a partire dal IX secolo.2 Tuttavia alcune raffigurazioni classiche rinvenute negli Aratea carolingi furono scrupolosamente copiate e riflettono le illustrazioni di un lontano passato che si ritiene concordemente risalire al IV e V secolo.3 importante sottolineare che solo le traduzioni latine del testo (dette Aratea) furono corredate di immagini la cui squisita fattura raggiunse il suo culmine durante la rinascita carolingia.Il successo dei Fenomeni aratei fu immediato, grande, generale e rest poi immutato per secoli. Per tale ragione questa la sola opera della grecit che presenti il doppio requisito dellesserci giunta integra e dellessere stata enormemente popolare per tutto il Medioevo, del che fanno fede i copiosi manoscritti di epoche e luoghi diversi, i commenti, le traduzioni, gli adattamenti.4

Boll Bezold Gundel, Storia dellastrologia, Laterza, Bari, 1985, p. 32,33 Kristen Lippincott, Between text and image: incident and accident in the history of astronomical and astrological illustration,. Sta in Lart de la Renaissance entre science et magie, Acadmie de France Rome, Roma, 2006, p. 4 3 Dissertazione dottorale di Marion Dolan, The role of illustrated aratea manuscripts in the transmission of astronomical knowledge in the middle ages, University of Pittsburgh, 2007, p. 177 4 I fenomeni e i pronostici, Arato di Soli, Arktos, Carmagnola, 1984, p. 7. Nota introduttiva di Mario Zoli2

1

1

Come vedremo, il materiale iconografico tramandataci nel tempo che ambisce a fissare artisticamente la fascinazione esercitata dal mito greco costituisce un interessante strumento per esplorare i recessi dellinconscio collettivo. Larcheologo e storico dellarte Salvatore Settis propone interessanti considerazioni che vale la pena di riportare testualmente.Come gi il cielo di Eudosso, quello di Arato ampiamente mitologizzato. se il nome non quello di un oggetto o di un animale, ma di un personaggio mitologico, la scelta di quel nome ha unimplicazione di straordinaria importanza, e dalle conseguenze notevolissime: se chiami Perseo una costellazione, sar perch vuoi scorgervi non semplicemente una figura umana, ma una figura atteggiata secondo uno schema iconografico preesistente, e altamente caratteristico di Perseo In tal modo, liconografia di di ed eroi (ma anche animali, mostri ecc.) che gli artisti greci avevano elaborato per ragioni completamente indipendenti da qualsiasi osservazione o descrizione del cielo, si sovrappone al disegno delle stelle, e anzi, quanto pi forte si fa la tendenza a riconoscere e denominare le costellazioni attingendo al patrimonio mitico, tanto pi il repertorio iconografico determina e condiziona il disegno delle stelle. la mappa delle stelle e il cielo degli di e degli eroi finiranno per cozzare luno contro laltro.5

Mentre Arato si limita a tramandarci poeticamente un lungo elenco di nomi ma con pochi riferimenti mitici attribuibili alle costellazioni, Eratostene di Cirene (275-194 a.C.) bibliotecario della grande biblioteca di Alessandria di epoca poco posteriore ad Arato compila unopera che rester ineguagliata nei secoli. Il suo Katasterismoi il primo catalogo che espone in chiave mitologica 49 costellazioni. Lopera originaria andata perduta, ci che resta un riassunto, riconducibile al I o II secolo d.C. A questo punto, non sar inutile un succinto raffronto tra un brano arateo e la descrizione di Eratostene riferita alla costellazione dello Scorpione.

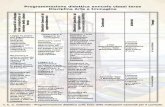

Scorpione e Serpentario I Fenomeni di Arato Manoscritto 188 Abbazia benedettina di San Bertino (?) X secolo Bibliothque Municipale di Boulogne-sur-mer

Segno La fede negli astri, Boringhieri, Torino, 1985 p. 24, 25. Introduzione di Salvatore Settis. Le sottolineature sono dellAutore del testo.5

2

della stagione e del mese ti sia lo Scorpione che sorge verso il termine della notte. in effetti accanto al suo pungiglione che tende larco enorme il Sagittario; un poco pi davanti a lui sta lo Scorpione quando sorge, mentre egli salza molto prima6. (Arato) Questa costellazione occupa lo spazio di due segni zodiacali per via della sua dimensione. Uno spazio comprende le chele, laltro il corpo e la coda. Si dice che Artemide lo facesse uscire da un tumulo sullisola di Chio per pinzare Orione, poich questi si sarebbe comportato indecentemente usandole violenza durante una battuta di caccia, e che Orione sia morto per via della puntura. Zeus colloc lo scorpione tra le stelle brillanti in modo che le generazioni successive potessero conoscere la sua forza e la sua potenza. Lo Scorpione ha due stelle su ciascuna chela, di cui quelle anteriori sono brillanti e quelle posteriori fioche, tre stelle luminose di faccia, di cui la pi brillante la mediana, tre luminose sul dorso, due sul ventre, cinque sulla coda e due sul pungiglione. La pi occidentale tra loro e la pi brillante quella luminosa sulla chela di settentrione. In totale fanno diciannove7. (Eratostene)

Valenti storici dellarte si sono cimentati nella ricostruzione delle vicende iconografiche, peraltro assai complesse, afferenti i Fenomeni8: in questa sede sar sufficiente notare che nel momento in cui la fantasia greca si impadronisce di tutte queste immagini nella volta celeste e le inserisce in un nesso denso di significati9 nello spirito del tempo sorge contemporaneamente il desiderio di trasmettere, in uno con il testo, una serie di raffigurazioni che non mostrano pi una stretta attinenza con il dato astronomico, perch la forma delle costellazioni celesti non pu ragionevolmente ricondursi solo per fare un esempio a un Perseo che in una mano brandisce un gladio e nellaltra tiene la testa di Medusa. Trattandosi in questo caso addirittura della raffigurazione di un eroe mitico! Ed proprio in virt di questo divario tra raffigurazioni e realt astronomica - con le immagini che tuttavia prendono il sopravvento sulla geometria degli asterismi fino a forzarne i disegni celesti (la qual cosa non era sfuggita, come abbiamo visto, agli storici dellarte) -, che assume maggior forza e rilievo la tesi che tende a spiegare il fenomeno astrologico con lidea delle leggi di corrispondenze universali: Plotino, Paracelso e Schiller che fa dire a Illo Le stelle del tuo destino son nel tuo petto.10 Cerchiamo di avvicinarci per gradi al nocciolo della questione e di proporre poi una possibile spiegazione alla luce del pensiero di C. G. Jung.

I fenomeni e i pronostici, cit., p.47 Katasterismoi, selezione dalla dissertazione dottorale di Theony Condos, Astronomical Society of the Pacific, San Francisco, California, Leaflet No. 496, Ottobre 1970. La traduzione dallinglese mia. 8 Cfr. il saggio di Kriten Lippincott, cit., oltre a Fritz Saxl, La fede negli astri, cit., e la pregevole dissertazione dottorale di Marion Dolan, The role of illustrated aratea manuscripts in the transmission of astronomical knowledge in the middle ages, University of Pittsburgh, 2007 9 Storia dellastrologia, cit. 10 Friedrich Schiller, I Piccolomini, atto II, scena 67

6

3

Vorrei quindi abbandonando per il momento il puro dato astronomico arateo fare un accenno anche allo Zodiaco, attingendo al lavoro di Marceline Senard.Lo Zodiaco il simbolo pi universalmente diffuso. In tutti i paesi e in tutte le epoche esplorate dalla scienza storica, lo si ritrova pressoch identico, con la sua forma circolare, le sue dodici suddivisioni, i suoi dodici segni e i suoi sette pianeti. Babilonia, lEgitto, la Giudea, la Persia, lIndia, il Tibet, la Cina, lAmerica del Nord e del Sud, i paesi scandinavi e molti altri ancora hanno conosciuto lo Zodiaco e praticato lAstrologia.11

Il dato oggettivo (le costellazioni celesti) si trasferisce naturalmente, senza discontinuit, da una dimensione fisica per abbracciare una dimensione simbolica. In appendice a Tipi psicologici, Jung pubblica un glossario dei pi importanti termini della sua psicologia. Tra questi figura la definizione di simbolo, da cui traggo il seguente brano:Il simbolo vivo la formulazione di un aspetto essenziale dellinconscio, e quanto pi universalmente questo aspetto diffuso, tanto pi universale anche lazione del simbolo, giacch fa vibrare una corda affine in ciascuno. Poich, da un lato, il simbolo , per una determinata epoca, la migliore e la pi adatta espressione possibile per designare ci che ancora sconosciuto, esso deve provenire da ci che di pi differenziato e complicato vi nellatmosfera spirituale del tempo.12

Un valoroso junghiano, Luigi Aurigemma, scrivendo pagine indimenticabili sul segno zodiacale dello Scorpione, non teme di parlare di simboli astrologici e di studiare questo segno nella sua realt psicologica, ossia la sua presenza, i suoi valori e la sua efficacia nella psiche individuale e collettiva. Nel libro di Aurigemma,Simbolo utilizzato nel senso di: modo particolare di formulazione di percezioni o intuizioni del realeche altrimenti resterebbero escluse dal sapere cosciente. dunque da intendersi come linguaggio portatore di un pi, il quale, sul piano individuale o collettivo, allarga i livelli organizzati coscienti, o ne compensa le mancanze.13

Non si pu quindi ragionevolmente dubitare che liconografia astrologica e mitologica sia espressione della capacit tipicamente umana di creare simboli, intesi nel senso psicologico del termine proposto da Jung e dai suoi allievi. Jung si chiede:Ma da dove proviene il simbolo? Con questa domanda veniamo alla funzione principale dellinconscio, ossia alla funzione simbolizzatrice.14

E poche righe prima aveva affermato che limmagine del mondo comunicataci dallinconscio di natura mitologica. Quanto siano determinanti le figurazioni nella psicologia di C. G. Jung dimostrato dal peso da esse assunto nel Libro rosso (Liber Novus) recentemente pubblicato15: un diario manoscritto del suo confronto con linconscio, riccamente miniato e illustrato di suo pugno. Pu quindi accadere che11 12

Marceline Senard, Lo zodiaco applicato alla psicologia, Vol. I, Basaia, Roma, 1986 Tipi psicologici, Opere, Vol. VI, Boringhieri, Torino 1969, p. 486, 487 13 Il segno zodiacale dello Scorpione, Einaudi, Torino 1976, p. 4 14 Sullinconscio, Opere, Boringhieri, Torino 1985, p. 17 15 Il Libro rosso, Boringhieri, Torino, 2010

4

limmagine sia talmente vicina allarchetipo da farsi quasi identificare con esso, tanto da essere interpretata e utilizzata come privilegiata chiave daccesso alla psiche individuale e collettiva. Succede addirittura che Jung abbia portato avanti un trattamento analitico totalmente sullinterpretazione di una serie di tavole dipinte da una paziente americana, dandone conto nel suo testo intitolato Empiria del processo dindividuazione16. Del resto, nelle definizioni pubblicate in appendice a Tipi psicologici (1920) possiamo leggere:Denomino primordiale limmagine, quando essa ha carattere arcaico. Parlo di carattere arcaico quando limmagine presenta una cospicua concordanza con noti motivi mitologici. In questo caso essa da un lato prevalentemente espressione di materiali inconsci collettivi e dallaltro indica che la situazione momentanea della coscienza non tanto influenzata sul piano personale, quanto piuttosto su quello collettivo. Limmagine primordiale, cui ho dato anche il nome di archetipo, sempre collettiva, vale a dire che comune almeno a tutto un popolo o a tutta unepoca. Probabilmente i motivi mitologici fondamentali sono comuni a tutte le razze e a tutte le epoche

Jung non abbandon mai questa impostazione. Ne fa fede, tra laltro, una serie di quattro interviste rilasciate a Zurigo tra il 5 e l8 agosto 1957 al prof. Richard Evans, filmate e raccolte sotto il nome di Houston films. Nella trascrizione della quarta intervista si pu infatti leggere:La mitologia la drammatizzazione di una serie di immagini che esprimono la vita degli archetipi. Le affermazioni di tutte le religioni, di molti poeti, e cos via, sono affermazioni sui processi mitologici interiori, il che necessario perch lessere umano non completo se non si rende consapevole di quegli aspetti della realt. Sicch, vede, lessere umano non completo quando vive in un mondo di verit statistiche. Deve vivere nel mondo della propria verit mitologica 17

Abbiamo visto che Arato uomo del IV secolo a.C., ed Eratostene del successivo III secolo a.C. Ora dobbiamo anche occuparci di un filosofo e storico anchesso greco che visse a cavallo tra il IV e il III secolo a.C.: si chiamava Evemero da Messina. Costui ebbe lardire di razionalizzare il mito, riconducendone i personaggi e le loro vicende a precisi fatti storici nonch a esseri umani in carne e ossa. Un primo e duro colpo alle credenze religiose greche. Mi piace pensare che per correggere la razionalizzazione di Evemero sia sorta, per compensazione, la mitologizzazione di Eratostene. Del resto, sin dai suoi primi scritti, Jung ha insistito sulla funzione compensatrice dellinconscio18. Esso interviene, esercitando la funzione simbolizzatrice che gli propria, per correggere latteggiamento unilaterale della coscienza e ristabilire cos lequilibrio psichico compromesso. Psicologicamente parlando, Evemero contribuisce in modo determinante alla decadenza del pantheon politeistico greco (ritiro delle proiezioni) ma gli di, ridotti a una banale dimensione umana e perci scacciati dallOlimpo, trovano ora rifugio nella volta stellata, a dispetto della assoluta incongruenza della forma degli asterismi con le figure che si pretende vogliano rappresentare. Zeus-Giove continua a governare maestoso dalle oscure profondit della psiche in buona compagnia di Ercole, Orione, Perseo! Occupiamoci ora di astrologia. Quali furono le sue origini? Gli studiosi non sono ancora in grado di dare risposta a questa domanda. Risulta tuttavia attestato che, per gli antichi, i primordi della scienza degli astri siano riconducibili a un intervento divino o comunque sovrumano.16 17

Opere, Vol. 9/1, Boringhieri, Torino 1980 C. G. Jung speaking, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1977, p. 348. Traduzione mia. 18 ibidem, p. 17. La funzione compensatrice (complementare) la funzione naturale e ordinaria dellinconscio.

5

Nel Libro di Enoc sono gli angeli ribelli a insegnare alluomo lastrologia19 e Manilio a sua volta scrive: Chi potrebbe conoscere le cose celesti se non per concessione celeste?20. LAstrologia viene data allumanit per benevolenza divina e si manifesta inizialmente come religione astrale nellantica Mesopotamia. Astrologia, mitologia e religione sintrecciano lungamente, poi prenderanno ciascuna la propria strada. Ma sar un cammino che richieder alcuni secoli prima di potersi dire definitivamente concluso. In ogni caso, allo studioso della psicologia del profondo risulta agevole e consequenziale individuare le radici e la nascita dellastrologia proprio in quello sterminato serbatoio degli archetipi rappresentato dallinconscio collettivo. Archetipi, immagini, figure che si stratificano nei secoli non a caso la parola Zodiaco proviene, come sappiamo, dal greco (der. di figura, segno celeste, che propriamente il dim. di animale, e poi immagine, figura), sottint. : propriamente (circolo) delle figure celesti.21 Come s detto, la fascinazione esercitata dalle immagini trova stupenda espressione estetica allepoca della rinascita carolingia22, e col trascorrere del tempo le decorazioni astronomiche nei manoscritti aratei contennero e trasmisero un ricco simbolismo classico. Le immagini delle costellazioni e delle raffigurazioni cosmologiche sono zeppe di riecheggiamenti classici, di personificazioni del Sole e della Luna, di divinit fluviali, della terra, dei venti, delle stagioni, dei lavori dei mesi e degli di classici.23 Andr Barbault non poteva mancare di trattare la questione del legame tra astrologia e mitologia. Scrive questo Autore:La sua origine simbolica si fonde col monumento della mitologia che rappresenta un vero e proprio evangelo astrologico. Nelle pi lontane epoche, fino alla civilt ellenica, lastrologia sidentificava con una mitologia e un culto astrale che si presentano, al tempo stesso, come una scienza, una poesia e una religione. Nel profondo dellinconscio collettivo si sono intessute le prime conoscenze e la mitologia stata probabilmente la matrice, la materia prima, la sostanza nutritiva dellastrologia.24

Poich questo convegno dedicato a Carl Gustav Jung, credo che non ci sia miglior modo di concludere questo contributo con una citazione tratta da un suo piccolo scritto del 1930:Io posso solo contemplare in muta ammirazione, con la pi profonda meraviglia e con timore, gli abissi e le vette della natura psichica, il cui mondo aspaziale cela una quantit smisurata dimmagini, che milioni di anni di evoluzione vivente hanno accumulato e condensato organicamente. E queste immagini non sono pallide ombre, ma determinanti psichiche potentemente attive che possiamo solo fraintendere, mai per privare della loro energia, col negarla. Non saprei paragonare questa impressione se non alla visione del cielo stellato, perch lequivalente del mondo interno solo il mondo esterno, e come raggiungo questo mondo per mezzo del corpo, raggiungo quello per mezzo dellanima.

11 Virgo 2012 (3/9/2012) a.D.

19 20

Libro di Enoc, 8, 3. Barqijl insegn lastrologia. Il poema degli astri, Fondazione Lorenzo Valla / Arnoldo Mondatori editore, Vol. I, 1996, II, 115. 21 Cfr. la definizione di zodiaco data da Treccani.it 22 Cfr. Aratea di Leida, MS Voss, Lat. Q. 79 23 Marion Dolan, The role of illustrated aratea manuscripts in the transmission of astronomical knowledge in the middle ages, tesi di dottorato, cit., p. 177, 178 24 Andr Barbault, Dalla psicoanalisi allastrologia, Societ editrice Morin, Siena, 1971, p. 97

6