Forio La Chiesa Vincenzo Pascale del...

Transcript of Forio La Chiesa Vincenzo Pascale del...

La Rassegna d'Ischia 1/1993 1

A N N O X I Vn. 1

Febbraio 1993Lire 1500

Spedizione in abb. postale gr. III/70%

Mensile di ricerche e di temi turistici, culturali, politici e sportiviDir. responsabile Raffaele Castagna

A 20 anni dalla morteW. H. Auden

Una pagina di gloria per l'Arma dei Carabinieri - Pastrengo

Mostre (Palazzo Reale - Na)Gabriele Mattera

Forio

La Chiesadel Purgatoriocompie 250 anni

Testi antichi di documentazione sull'isola d'Ischia

Vincenzo Pascale 1796Descrizione storico-topografico-fisicadelle isole del Regno di Napoli

2 La Rassegna d'Ischia 1/1993

Pithecusafuori dall'oblio

Il Miseo Archeologicodi Villa Arbusto in LaccoAmeno deveessere finalmente aperto al publico

per valorizzareil ricco patrimonio culturale

La conservazione ha per definizione carattere statico. Essa non dovrebbe essere fine a se stes-sa, ma essere cconsiderata come il punto di par-tenza di una azione di valorizzazione nel senso più pregnante del termine. Alla conservazione devono più particolarmente aggiungersi misure destinate a far lrgamente conoscere il patrimo-nio culturale (Amadou-Mahtar M' Bow).

Questa pagina sarà pubblicata in tutti i numeri de La Rassegna d'Ischia, fino a quando non sarà avviato effettivamente il Museo Archeologico

La Rassegna d'Ischia 1/1993 3

La Rassegnad'Ischia

A N N O X I V

n. 1Febbraio 1993

Lire 1500Spedizione in abb. postale gr. III/70%

Sommario

ForioLa Chiesa del Purgatoriocompie 250 anni p. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

A 20 annidalla morte W. H. Auden p. 12, 13, 14

Mostre (Palazzo Reale - Napoli) Gabriele Mattera p. 15, 16, 17Arte

Album dei ricordi p. 18, 19

Il mio Yemen (1955-1968) VI parte

Unaa pagina di storia per l'Arma dei Carabinieri Pastrengo p. 37, 38, 39

Testi antichi di documentazione sull'isola d'Ischia Vincenzo Pascale Descrizione storico-topografico-fisica delle isole del Regno di Napoli p. 40/53

Rassegna Libri Mostre Premi p. 4, 54

In copertina (pag. 1): Panoraama foriano di F. Hackert

4 La Rassegna d'Ischia 1/1993

FEDERICO SECONDO SVEVOIl potere, luce del mondodi Enrico MontiTodariana Editrice, Milano, gennaio 1993 - pp.256

Rassegna Libri Mostre Premi

Queste pagine che scrivo su Federico II svevo – precisa l’autore Enrico Mon-ti nel prologo - , sono la conclusione di uno studio e di un impegno che è du-rato diversi anni. Federico non è stato nella storia dell'arte, della politica, del-la letteratura, un personaggio qualsia-si. La cosa è fin troppo nota, direi per-sino ovvia. Gli atteggiamenti suoi, a volta con-traddittori, in quanto sollecitati dalle necessità del momento e dall'interpre-tazione dei fatti e delle circostanze in cui si trovò a vivere e ad agire, lo collo-cano in una posizione di assoluto rilie-vo nella visione unitaria di un periodo e di un'epoca, contrassegnata dalla lotta tra la Chiesa e i rappresentanti del po-tere temporale. Lotta che, cominciata qualche secolo prima, prima cioè della sua venuta al mondo, trovò in Federico il più duro e tenace assertore. La sua vita, resa amara da eventi molto dolo-rosi, a cominciare dalla perdita, a bre-ve distanza di tempo, dei propri geni-tori, lo portò ad affrontare un progetto che, secoli prima, era stato già di Carlo Magno, la continuazione cioè in una sola persona del potere quale era eser-citato dagli imperatori romani e, dopo di loro, dai Franchi. Solo che, rispetto a questo passaggio diciamo di conse-gne, la concezione di intenderlo e pra-ticarlo di Federico, si arricchiva anche di un diverso elemento, quello divino, che presiedeva all'unità dell'impero e del regno e che era alla radice dei suoi innumeri contrasti con i Papi del suo tempo. In questo anelito di vedere af-fermata un'esigenza ultraterrena cui egli si sentiva chiamato per superiore disegno, prima ancora che politica, Fe-derico non conosceva soste, né si dava cura, se non nei limiti del necessario,

degli avversari, quali che potessero es-sere, Papa e Comuni lombardi compre-si, e neppure del sacrificio, spesso oltre il limite dell'umanamente concepibile e sopportabile, che fosse per apparire necessario. Si chiamasse pure questo rinunzia all'affetto di un figlio, Enrico, avuto dalla prima moglie Costanza, che aveva osato, tradendo i disegni e le attese paterne, elevare mano e alimen-tare progetti contro l'autorità sua, che, in un processo di identificazione cui Fe-derico fu sempre sensibile, era anche, e in primo luogo, autorità suprema dello Stato. Credo che in questa visione che egli ebbe della res pubblica, al di là e al di sopra di tutti gli altri meriti o demeriti che gli si vogliono attribuire o adde-bitare, risiede la ragione prima della tormentata esistenza di Federico, la

quale, con la sua azione e con il suo impegno, finì per consegnare ai poste-ri il patrimonio morale di sottostare, nell'interesse dell'ordine e del progres-so, all'imperativo categorico della ri-cerca della giustizia e della pace; mete luminose sul cammino dei popoli, sia pure attraverso l'ineluttabilità delle lotte e il mutamento delle vicende sto-riche, politiche, sociali e umane. La straordinarietà e l'eccezionalità del personaggio, che hanno impegnato scrittori e studiosi di ben diversa fama, a cominciare dal mai troppo lodato Ernst Kantorowicz a finire allo storico David Abulafia, e che sollecitano, come è dato di recente constatare, la ripresa degli studi sulla sua persona e sulla sua azione, sono stati per me motivo affa-scinante, pur tra non poche difficoltà, di ricerca e di studio. Il risultato, anche se costellato di lacune e di manchevo-lezze, le une e le altre inevitabili nella messa a fuoco di un personaggio di tal fatta, è ovviamente rimesso al giudizio dei lettori che, spero, vorranno, come sempre, onorarmi della loro attenzio-ne.

Premio Nazionale di PoesiaPoseidonia - Paestum (III edizione)

Nel solco della millenaria civiltà greco-italica di Paestum e nel riccordo di antichi approdi di coloni che consacrarono ad Hera Argiva uno dei templi più maestosi della Magna Grecia, i cui resti sono visibili in prossimit della foce del Sele, molto umilmente il Comune di Capaccio ed il Lions Club Paestjum vogliono continua-re il discorso inpreso sulla Poesia, sia per amore dell'arte come categoria dello spirito, e non come mezzo per far denaro, sia per amore di Paestum, che merita un rilancio nazionale ed internazionale per i suoi meravigliosi templi e suggestivi reperti che hanno sfidato le vicende di quasi tremila anni, sia perché Paestum rappresenta il compendio della storia mediterranea. Fenici, Etruschi, Greci, Lu-cani, Romani, Arabi, Normanni, Spagnoli, Ffranesi e Americani approdarono sul-le spaigge di Paestum e sulle divine sponde del Sele e vi lasciarono orme perenni.

Il Premio si articola in due sezioni: Adulti e Givani (fino a 18 anni)

Ogni concorrente potrà partecipare con una o due liriche inedite e mai premiate (massimo 50 versi ognuna) - Sono ammesse opere in qualsiasi lingua purché tra-dotte in italiano. Il contenuto è libero.

La Rassegna d'Ischia 1/1993 5

di Agostino Di Lustro

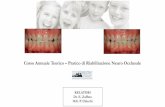

Nell'ampio "mantello screziato di chiese" del panorama foriano, spicca, come già nella tela di Filippo Hackert (1789 - Palazzo Reale di Caserta), la Chiesetta del Purgatorio o di S. Michele, che sorge in località Scen-tone lungo la statale 270. Essa attira subito l'interesse del turista per la forma singolare della facciata di uno stile tutto proprio, che costituisce la maggiore attrattiva di questo monu-mento, modesto nella sua mole, ma certamente importante nell'architet-tura ischitana. La lapide marmorea

La Chiesa del Purgatorio

compie 250 anni (1743 - 1993)

Forio

6 La Rassegna d'Ischia 1/1993

posta sull'architrave, compendiandone un po' la storia, dice:

Quos purgans ignis cruciat his ferre levamenexoptans Agnellus D'Ascia usque parare

Templum quos haec rura tenent hanc extulit aedemtortisque a flamma electis purgante dicavit

A. D. 1742 (1) L'atto ufficiale di fondazione di questa chiesa è una pergamena del Vicario Capitolare di Ischia, Daniele Morgioni, datata febbraio 1743, per cui fra qualche mese compie 250 anni (2). La cronistoria della fondazione della chiesa da parte di Aniello d'Ascia del fu Bernardino ci viene così descritta dall'atto di dotazione della chiesa che il d'Ascia fa rogare dal notaio Giovan Carlo Milone di Forio il 15 maggio 1742,

Atto ufficiale di fondazioneDaniel Morgionius Utriusque Juribus Doctor Ecclesie Cathedralis Isclane Primicerius in spiritualibus et tempo-ralibus // Vicarius Capitularis lo-cumtenens et officialis // Universis, et singulis has presentes concessionis et fundationis litteras inspecturis pa-riterque lecturis notum facimus et te-stamur, quod in pertinentiis Terre Forigii Isclane huius Diocesis et pro-prie ubi dicitur lo Scentone existens // quedam Capella sive ecclesia sub invocationibus Animarum Purgan-tium: Visitationis Beate Marie Virgi-nis et Sancti Michaelis Archangeli previa Curie Episcopalis licentia nu-per erecta, et edificata per Agnellum de Ascia dicte Terre in eius pro// prio predio, et fundo, carens Rectore, Ca-pellano, sive beneficiato, nullosque habens redditus nec in beneficium ecclesiasticum erecta fuit. Quare comparuit formaliter predictus Agnellus in hac Curia Capitulari, pre-sentavit supplicationem que // Nos hattenta, viso instrumento dotationis in actis fundationis, et exibitionis presentato, confecto manu Publici Notarii Joannis Caroli Milone Terre predicte sub die decimo quinto men-sis maij millesimo septingentesimo

qua // dragesimo secondo, in quo ora-tor predictus cessit, et assignavit, et ti-tulo donationis irrevocabiliter inter vi-vos donavit dicte Ecclesie sive Capelle in dotem, et dotis nomine, et eius capel-lano pro tempore annuos ducatos tri-ginta // quatuor cum dimidio una cum eius capitale ducatorum tercentorum octoginta, consequendos, et habendos videlicet a Silvestro Amitrano Terre Fo-rigij annuos ducatos novem pro capitale ducatorum centum; a Joanne Schioppa // eiusdem Terre annuos ducatos qua-tuor cum dimidio pro capitale ducato-rum quinquaginta; a Hieronimo de Ambra prefati loci annuos ducatos qua-tuor cum dimidio pro capitale ducato-rum quinquaginta: a Laurentio Castaldi // quondam Hiacynthi Terre predicte annuos ducatos quatuor cum dimidio pro capitale ducatorum quinquaginta; a Reverendo D. Liborio Castaldi prefate Terre annuos ducatos sex pro capitale septuaginta quinque; a Magdalena, D. Nicolao et Laureto Castaldi quondam Iosephi predicti Loci annuos ducatos sex pro capitale ducatorum septuaginta quinque; cum expressa conditione quod retrovenditiones forsan faciende dicto-rum Capitalium semper // faciende cum consensu, assensu, et beneplacito Curie Episcopalis Isclane sub pena nul-

litatis, et invaliditatis actus, et sub pe-nis, et censuris contra alienantes bona Ecclesie inflictis, non obstante quod aliter ab oratore // fuit disposi-tum in instrumento fundationis; cum onere vero celebrandi, sive celebrare faciendi per capellanum pro tempore singulis annis in perpetuum missas tres in cantu cum primis, et secundis vesperis; quarum // una in die Com-memorationis Mortuorum, que acci-dit in die secunda cuiuslibet mensis novembris applicanda pro Animabus Purgantibus; altera in die Visitationis Beate Marie Virginis, que venit in die secunda cu // juslibet mensis Iulij pro anima ipsius Agnelli Fundatoris applicanda; et reliqua in Festivitate Sancti Michaelis Arcangeli que est in die vigesima nona cujuslibet mensis Septembris applicanda pro animabus Reverendi D. Io // annis, et Petri Pauli de Ascia Fratrum, et filiorum ipsius Fundatoris; ac etiam cum one-re celebrandi, sive celebrare faciendi infra octavarium commemorationis Mortuorum missas planas decem pro omnibus anima // bus Purgatorij; et quoque alias missas centum, et duo-decim celebrandas in omnibus Domi-nicalibus, et festivis diebus de Pre-cepto, et residuas missas in diebus ex

1) Agnello d'Ascia bramando arrecare sollievo fino ad edificare un tempio a quelli che il fuoco brucia purificandoli, costruì questa chiesa a beneficio di quelli che posseggono que-sti campi, e la dedicò alle anime torturate e liberate dalla fiamma purificatrice nell'anno del Signore 1742.2) Il primicerio Daniele Morgioni U. J. D. fu eletto vicario capitolare quando il vescovo Nicola Antonio Schiaffinati, a causa della sua infermità, lasciò la diocesi alla fine del 1742 o ai primi del 1743.La pergamena originale è esposta nella sacrestia della chiesa. Misura cm 79 x 55 e si pre-senta sbiadita in alcuni righi. Inoltre, nella datazione, al posto del giorno, vi è uno spazio vuoto per cui il documento si presenta privo del giorno di emissione.

La facciata principale

La Rassegna d'Ischia 1/1993 7

in presenza anche di suo figlio, il sacerdote D. Giovan-ni, che vuole designare a rettore della stessa. Il notaio, tra l'altro, attesta che il predetto Aniello d'Ascia "da più tempo per sua devotione che ha nutrita nel suo cuore verso la Santissima Vergine di Santa Maria delle Grazie, dell'Anime Sante del Purgatorio, dalle quali s'è visto mi-rabilmente di continuo assistito in molte sue urgenze, e verso l'Arcangelo S. Michele, suo speciale Avvocato e Protettore, ha disposto di volere erigere da fondamenta, fabricare e costruire una chiesa seu cappella, e quella poi eretta, costrutta e fabricata, e provvista di tutti l'utensili sacri atti a potersi celebrare li divini officij; dotarla di una competente annualità dei suoi effetti; per la quale causa sin dalli 20 maggio del passato anno per istrumento di permutatione per mano mia col Reverendo D. Giacinto Sacchetta ne procurò il sito e l'ottenne nel luogo detto lo Scentone, pertinenze di detta terra di Forio per essere sito opportuno e comodo per li molti habitanti convici-ni. Et immediatamente con supplica data alla Reverenda Corte Vescovile di quest'isola si ottenne la beneditione del sito e la licenza della di lei costruttione, auta prima il

Atto ufficiale di fondazione Daniele Morgioni Dottore nell'uno e nell'altro Diritto, Primicerio del-la chiesa cattedrale isclana, vicario capitolare luogotenente ed officiale nelle cose spirituali e temporali. A tutti quelli che vedranno e leggeranno questa lettera di concessione e fonda-zione rendiamo noto e attestiamo che nel territorio della Terra di Forio di questa diocesi d'Ischia e propriaman-te nel luogo detto lo Scentone esiste una cappella o chiesa sotto i titoli del-le Anime Purganti della Visitazione della Beata Vergine Maria e di San Michele Arcangelo, edificata di recen-te con licenza della Curia Vescovile da Agnello d'Ascia della detta terra in un suo podere priva di rettore o cappel-lano o beneficiato, priva di reddito e non ancora eretta in beneficio eccle-siastico. Per questo comparve in que-sta Curia Capitolare il sudetto Agnello e avendoci presentata una supplica, e visto anche l'istrumento di dota-zione negli atti di fondazione rogato per mano del pubblico notaio Giovan Carlo Milone della predetta terra il 15 maggio 1742, con il quale l'orato-

re sudetto cedette ed assegnò in dote a beneficio irrevocabile tra i vivi di detta chiesa o cappella al suo cappellano pro tempore annui ducati 34 e mezzo con un capitale di 380 (1) da conseguire nel modo seguente: da Silvestro Amitrano della terra di Forio annui ducati 9 per un capitale di ducati 100; da Giovanni Schioppa della stessa terra annui ducati 4 e mezzo per un capitale di ducati 50; da Girolamo d'Ambra del predetto luo-go annui ducati 4 e mezzo per capitale di ducati 59; da Lorenzo Castaldi del fu Giacinto della predetta terra annui ducati 4 e mezzo per capitale di ducati 50; dal Rev.do D. Liborio Castaldi della sudetta terra annui ducati 6 per capita-le di ducati 65; da Maddalena, Nicola e D. Loreto Castaldi del fu Giueppe dello stesso luogo annui ducati 6 per capita-le di ducati 75, con espressa condizione che l'eventuale controvendita dei su ci-tati capitali si debba fare sempre con il consenso, l'assenso e il beneplacito del-la Curia Vescovile d'Ischia sotto pena di nullità e non validità dell'atto e sotto le pene e le censure inflitte a chi aliena i beni della chiesa, nonostante quan-to l'oratore dispose nell'istrumento di

fondazione, con l'onere di celebrare o far celebrare da parte del cappella-no pro tempore ogni anno in perpe-tuo tre messe cantate con i primi e secondi vespri, il giorno della Com-memorazione dei Defunti che cade il 2 novembre da applicare in suffragio delle Anime del Purgatorio; un'al-tra nel giorno della Visitazione della Beata Vergine Maria il 2 di luglio da applicare in suffragio dell'anima del fondatore Agnello; la terza nella festa di S. Michele Arcangelo che cade il 29 settembre da applicare in suffragio del Rev.do D. Giovanni e Pietro Paolo d'Ascia fratelli e figli dello stesso fon-datore; ed anche di celebrare o far ce-lebrare durante l'ottonario dei morti dieci messe piane per tutte le Anime del Purgatorio; altre 112 messe da ce-lebrare in tutte le domeniche e feste di precetto, ed altre messe residue nei giorni festivi di devozione della Beata Vergine Maria e in altri giorni feriali a scelta del cappellano pro tempore da applicare per il fu Bernardino d'A-scia e Beatrice di Majo genitori del fondatore messe cinque ogni anno per ciascuno di loro; messe dieci ogni anno per il Rev.do D. Giovanni e Pie-tro Paolo d'Ascia; messe 10 per Anna Antonia Maldese moglie del fondato-

La sezione longitudinale

consenso del Reverendo Parroco della chiesa di S. Seba-stiano, nel di cui distretto, e giurisdittione viene compre-so detto sito; e conseguentemente ne principiò la fabrica, di modo che al presente si ritrova eretta sino a voltarsi la e spera di bene totalmente compirla e renderla atta a ce-

1) In eeffetti la somma del capitaale ascende a ducati 400. Si tratta di un errore dell'a-manuense che ha scritto il testo del documento.

8 La Rassegna d'Ischia 1/1993

lebrare li Divini Officij; e per ponere in esequttione la sua volontà prima di terminarla ha voluto procedere alla sua dotazione e fondatione del jus patronato imperpetuum d'esso Aniello e dei suoi descendenti" (3). La dote che Aniello costituisce in favore della chiesa ascende a 33 ducati annui, per un capitale di ducati 400 e mezzo nei quali sono incluse le seguenti "annualità":- ducati 4 e mezo per capitale di 50 ducati da Giovanni Schioppa;- ducati 4 e mezzo per capitale di 50 ducati da Girolamo d'Ambra;- ducati 4 e mezzo per capitale di 50 ducati da Lorenzo Castaldo del fu Giacinto;- ducati 9 per capitale di 100 ducati da S. Amitrano;- ducati 6 per capitale di 75 ducati da D. Liborio Castaldi;

- ducati 6 per capitale di 75 ducati da Maddalena Nicola e D. Loreto Castaldi del fu Giuseppe. Aniello d'Ascia stabilisce inoltre che il diritto di patrona-to sulla chiesa deve essere riservato ai suoi successori in linea maschile o, mancando questa, in linea femminile, i quali dovranno designare anche il Cappellano. Quale primo cappellano designa suo figlio Giovanni. Nella no-mina dei futuri cappellani della chiesa debbono essere preferiti ed avere la precedenza sugli altri, i sacerdoti de-scendenti di Aniello che siano forniti di laurea Dottorale o in Sacra Teologia. Il Cappellano è tenuto a celebrare 3 messe cantate, con i primi e secondi vespri, nei seguen-ti giorni: il 2 novembre, commemorazione dei defunti "quale vuole esso Aniello, che sia la principale festività della detta chiesa colla castellana in mezzo d'essa chiesa e con tutta l'alta cerimonia solita farsi d'officiatura in det-to giorno, anche con dispensare qualche piccola carità a poveri, se a detti cappellani parerà".

devotione festivis Beate Marie Virgi-nis et aliis die // bus ferialibus ad libi-tum Capellani pro tempore, applica ndas videlicet pro animabus quon-dam Bernardini de Ascia, et Beatricis de Majo parentum ipsius fundatoris, missas quinque per quemlibet ipso-rum anno quolibet // pro dictis Reve-rendo D. Joanne, et Petro Paulo de Ascia missas decem singulis annis in perpetuum per quemlibet ipsorum // pro Anna Antonia Maldese uxore Fundatoris missas decem singulis an-nis in perpetuum // Pro Lucia de Ascia, eiusdem filia, et Olimpia, sive Linfa Verde uxore dicti Petri Pauli missas quinque per quemlibet ipsa-rum singulis annis et reliquas missas ad complementum dicatrum missa-rum... // pro anima ipsius Fundatoris in remissionem peccatorum eius vita durante, et post mortem in perpetu-um: pro quarum missarum celebra-tione Capellanus pro tempore tenetur conficere tabellam et illam suspende-re in sacristiam // eiusdem Ecclesie cum obligatione singulis annis in San-cta Visitatione reddere computa dica-turm missarum, et omnium expensu-um in dicta Ecclesia faciendorum: cum aliis quoque oneribus et solvendi quolibet anno // carolenos tres pro cereo Illustrissimo ac Reverendissimo Domino Episcopo pro tempore Iscla-no in die Assuntionis Beate Marie Vir-

ginis, et ornandi, ac providendi dictam Ecclesiam sive Capellam debitis utensi-libus, vasis sacris, aliisque rebus // ne-cessariis pro sacro faciendo; prout hac prima vice dictus Agnellus Fundator providit, atque ornavit; cum expressa declaratione, quod si propter retroven-siones forsan faciende supradictorum capitalium ut supra // pro dictis oneri-bus missarum assignatorum prefati an-nui ducati triginta quatuor cum dimidio sunt minorandi, tunc quoque onera missarum scilicet illarum centum, et duodecim et minoratio in // cipienda tunc erit a missis ferialibus, postea fe-stivis, et sic. Cum reservatione tamen Juris patronatus laicalis in omni casu vacationis dicte capelle sive ecclesie, presentandi et nominandi Cappella-num, sive / Rectorem in dicta Ecclesia sive Capella tam ipsi Agnello Fundatori vita eius durante, prout ad effectum predictum nominat et presentat pro nunc in primum Capellanum, sive Rec-torem inamovibilem sacerdotem D. Io-annem de // Ascia eius filium cum om-nibus oneribus, et honoribus juribus, actionibus; quam post eius obitum, suis heredibus, et successoribus masculinis tantum inperpetuum, quibus deficienti-bus, quibus deficientibus suis heredi-bus et descendentibus femininis ex al-tera linea masculina ipsius Agnelli proxime extincta; quibus etiam defi-cientibus suis heredibus, et descenden-

tibus femininis ex altera linea mascu-lina ipsius Agnelli ante proxima extinta, et sic in perpetuum: Quibus // omnibus tam linee masculine, quam feminine omnino pariter defi-cientibus, heredibus , et descendenti-bus masculinis Iosephi de Ascia eius fratris viventis ac etiam quondam Ale-xii, Ludovici, Matthie et Nicolai de // Ascia eius quoque Fratrum ex hac vita discessorum, hoc modo videlicet pre-sentandi et nominandi sacerdotem secularem descendentem ex linea ma-sculina dicti Fundatoris anteponendo semper sacerdotem in ordine anti-quiorem // et in casu quod adsunt duo sacerdotes ex predicta linea qui ordinati sunt eodem die tunc antepo-natur major in etate; nec non si adest sacerdos doctorali, vel Theologali lau-rea insignitus tunc anteponatur om-nibus aliis sacerdotibus con // cur-rentibus ut supra non obstante minoritate etatis; et si plures istius dignitatis inter ipsos quoque est pre-ferendus major in etate: deficientibus vero sacerdotibus sive clericis ex linea masculina dicti Fundatoris, usque dum veniat sacerdos, vel clericus ex linea predicta ab ipsis heredibus et successoribus eligatur pro Capellano ad nutum amovibile aliquis sacerdos ex linea feminina ipsius fundatoris preferendus semper antiquiorem sa-cerdotem. //deficiente vero totaliter

3) Archivio di Stato di Napoli, fondo Notai sec. XVIII scheda 28 del notaio Giovan Domenico Milone di Forio protocollo n. 42 f. 151-164, v. atto del 15 maggio 1742.

La Rassegna d'Ischia 1/1993 9

Le altre messe solenni debbono es-sere celebrate il 2 luglio, festa della Madonna delle Grazie, in suffragio di Aniello, e il 29 settembre, festa di S.

Michele, in suffragio di D. Giovanni e Pietro Paolo d'Ascia, figli di Aniello. Inoltre il cappellano deve celebrare altre centoventi messe, secondo le in-tenzioni del fondatore, ogni domeni-ca e festa di precetto, nelle feste della Madonna e nei giorni stabiliti dallo stesso cappellano (4). I pochi documenti esistenti nella chiesa non fanno alcun riferimento

al progettista, al direttore dei lavori e alle maestranze che hanno realizzato la costruzione della chiesa. Il terremoto del 28 luglio 1883 dan-neggiò la cupola per cui rimase per alcuni anni chiusa al culto (5). Altri lavori di restauro sono stati ese-guiti in tempi piuttosto recenti. L'aspetto più interessante di questa chiesa è quello architettonico. La co-

re; cinque messe all'anno per la figlia Lucia d'Ascia e Olimpia, o Linfa, Ver-de moglie del sudetto Pietro Paolo e le restanti messe fino al completamento delle dette messe .. per l'anima dello stesso fondatore e durante la sua vita in remissione dei peccati. Per la cele-brazione di queste messe il cappellano pro tempore deve formarne una tabel-la da appendere nella sacrestia della stessa chiesa con obbligo di presenta-re i conti delle dette messe e di tutte le spese da fare nella sudetta chiesa ogni anno nel corso della Santa Visita; con altri oneri anche e di pagare ogni anno tre carlini per un cero all'Illmo e Revmo Vescovo d'Ischia pro tempore nel giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria e di ornare e provve-dere la detta chiesa o cappella degli utensili necessari, dei vasi sacri e delle altre cose necessarie per le sacre fun-zioni. Per la prima volta provvede ed orna il fondatore, con espressa dichia-razione che in caso di controvendita dei suddetti capitali per i citati oneri di messe nel caso in cui gli annui du-cati 34 e mezzo dovessero diminuire, anche gli oneri di messe, la riduzione dovrà cominciare dalle messe feriali e poi le festive. Tuttavia si riserva il di-ritto di patronato laicale in ogni caso di vacanza di detta cappella o chiesa di presentare il rettore in detta chiesa o cappella tanto il fondatore Agnello durante la sua vita che per tale effetto

presenta ora come primo cappellano o rettore inamovibile il sacerdote D. Gio-vanni d'Ascia suo figlio con tutti gli one-ri, onori, diritti, azioni; quanto dopo la sua morte i suoi eredi e successori ma-schi solamente in perpetuo, mancando i quali, i suoi eredi discendenti femmine per linea mascolina dello stesso Agnel-lo e così in perpetuo; e mancando del tutto discendenti di linea mascolina e femminina, ai discendenti maschi di Giuseppe d'Ascia suo fratello vivente e dei fu Alessio Ludovico Mattia e Ni-cola d'Ascia suoi fratelli già morti che dovranno regolarsi nel modo seguente. Devono presentare un sacerdote seco-lare discendente dalla linea mascolina del detto fondatore, preferendo sempre il sacerdote più anziano e nel caso che ci siano due sacerdoti della stessa linea ordinati nello stesso giorno, verrà ante-posto il maggiore di età; se poi vi fos-se un sacerdote insignito di laurea in teologia verrà preferito a tutti gli altri sacerdoti concorrenti nonostante siano più grandi di età; mancando sacerdoti o chierici discendenti in linea maschi-le dal fondatore finché non venga un sacerdote o un chierico dalla predetta linea dagli eredi e successori, sia elet-to cappellano ad nutum amovibile un sacerdote discendente dalla linea fem-minile dello stesso fondatore dando la preferenza sempre ai più vecchi; man-cando totalmente la linea maschile del fondatore, allora il diritto di patronato

passa, viene riservato ed è dovuto al discendente di linea femminile dalla ultima linea mascolina dello stesso fondatore per il quale comodo il fon-datore predetto riservò per sé e suoi discendenti il diritto di presentazione con la condizione tuttavia che se si ve-rifica che qualche chierico nominato come sopra cappellano o rettore della detta chiesa o cappella, che in segui-to non possa celebrare o (ciò che mai ccada) sia irregolare, allora lo stesso cappellano prende i redditi e alla ce-lebrazione delle messe provvede un altro sacerdote al suo posto facendo sempre memoria dei sacerdoti discen-denti dal predetto Agnello.Per la qual cosa noi considerando che dobbiamo essere accondiscendenti in ciò che si riferisce all'incremento del culto divino e che tutto ciò che si dice nella supplica presentata nella nostra Curia capitolare dallo stesso fondato-re Agnello è giusto, per cui non si può negare l'assenso al richiedente, per la qual cosa con la nostra piena po-testà e con l'ordinaria autorità e con ogni miglior modo, sia diritto, causa e forma a noi concessi dal diritto con i quali meglio e più efficacemente si può agire, stabilimmo di dover con-fermare ed erigere la predetta chiesa o cappella, sotto il titolo delle Anime Purganti, della Visitazione della Beata Vergine Maria e di S. Michele e la dote assegnata come sopra e prescritta in

4) Ibidem. In una relazione sullo stato della chiesa, presentata al parroco di S. Sebastia-no di Forio Anselmo Milone il 18 luglio 1810 dal cappellano D. Aniello d'Ascia (Archivio Diocesano d'Ischia, Lettere varie del 1810), si afferma che la rendita annua della chiesa è di ducati 44 e grana 50, mentre i "pesi" ascendono a D. 50 e grana 10 per cui "lo stipendio non è più di grana venti, come fu tassato dal fondatore, ma è l'incirca grana undeci per chiascheduna messa".5) Archivio Diocesano d'Ischia, Atti della Visita Pastorale di Gennaro Portanova 1886-82 f. 149: "La cappella del Purgatorio allo Scentone tutta lesionata pel terremoto, è chiusa pel pericolo, non si è riaperta, vi è il sussidio ricevuto dal Prefetto ecc. si vorrebbe accomodare, ma mancano i mezzi. Gli obblighi delle messe non soddisfatti dal tremuoto".La sezione trasversale nel transetto

10 La Rassegna d'Ischia 1/1993

struzione è preceduta da un sagrato quadrato, circondato da sedili di pie-tra e sopraelevato di alcuni gradini rispetto al livello stradale. La facciata è delimitata da due pilastri laterali, sporgenti come contrafforti, ed è di-visa in due ordini senza alcun ornam-neto di stucco e con semplici cornici. "Al centro del campo superiore il riquadro circondato da una sempli-ce sporgenza" (6) presenta un pan-nello maiolicato riproducente la pala dell'altare (7). Nella parte inferiore

della facciata si aprono due nicchie lateralmente al portale di pietra lavica grigia (8). La facciata laterale si presenta linea-re, eccezion fatta per la risvolta dei pi-lastri con le cornici relative . "La cupo-la di forma sferica poggia su un breve

tamburo". Al posto "del cupolino, al centro della cupola, si vede un piccolo cilindro sormontato da un toro su cui poggiano alcune tegole (9). L'interno, ad una sola navata, presenta la volta a botte con lunetta e fascioni ed è deco-rata molto sobriamente con stucchi a

linea masculina dicti Fundatoris tunc jus patronatus predictum transit, re-servatur, et debetur linee feminine descendenti ex ultima linea masculi-na ipsius fundatoris comodo quo sibi et descen // dentibus suis predictus Fundator jus Presentandi reservavit, cum conditione tamen, quod si acci-dit pro Capellano sive Rectore dicte Ecclesie sive Capelle aliquis clericus ut supra nominatus quo postea... // donatum sacrum facere non posset aut (quod absit) fieret irregularis, tunc ipsemet Capellanus redditus Ec-clesie predicte exigit et prefate cele-brationi... a quacumque.. sacerdote memoriam faciendo semper illorum sacerdotum quoque descendentium ex predicto Agnello. Quapropter con-siderantes Nos, quod in his, que ad divinum cultum augumentum ten-dunt, favorabile esse deberemus, et super premissis //et contentis in sup-plicatione per Agnellum Fundatorem in nostra Curia Capitolari facta, pre-sentata, et porrecta aliqua in parteque justa sunt admisimus, et ideo oratori petenti non est denegandus assensus, propterea ex nostra plenitudine pote-state // ac ordinaria authoritate, ac omnibus melioribus modo, via, jure, causa, et forma nobis de jure permis-sis, quibus melius, et efficacius fieri potest, dictam Ecclesiam, sive Capel-lam sub invacationibus Animarum Purgantium, Visitationis Beate Marie Virginis et Sancti Michaelis Archan-geli, atque dotationem, ut supra assi-gnatam, et in dicto instrumento pre-scriptam confirmandam, et erigendam duximus, cum reservatio-ne juris patronatus, et cum facultate,

tantum tam dicto oratori Fundatori quam post eius obitum ceteris ...// ..., et... ut supra expressis eligendi, nomi-nandi, et presentandi Capellanum, sive Rectore in dicta Ecclesia, sive Capella toties quoties sepulturam, sive sepultu-ras conficienti cadavera tam dicti Fun-datoris, quam ceterorum omnium ad dictum jus patronatus... //et descen-dentium ex dicto Fundatore, sepeliendi citra tamen prejudicium jurium Paro-chialium sub quibus omino eius jura reservamus. Missas solemnes in diebus ut supra expressis celebrare faciendi, et pro nunc in primeva ... Capellanum in dicta Ecclesia sive Capella... // Ioannem de Ascia filium Fundatoris nominatum Capellanum sive Rectorem inamovibi-lem vita eius durante cum omnibus oneribus, et honoribus, emolumentis et proventibus, juribus et actionibus ad dictam Ecclesiam vel capella quomodo-libet spectantibus admittimus... // vero instituimus, et bullas in sui favorem ex-pediri mandamus super quibus omni-bus et singulis ut supra sic dispositis auctoritate nostra ordinaria assensum. consensum, et beneplacitum et presta-mus prout statuimus et ordinamus om-nibus quorum est ... //... sive tangere poterit quomodolibet in futurum invio-labiter observari volumus, et precipi-mus, ita ut liceat , et licitum sit supra-dicto Oratori, ac omnibus aliis post eius obitum ut supra, et quomodolibet voca-tis in perpetuum uti, potiri gaudere om-nibus et singulis privilegiis... //... con-sessus ... ceteri Patroni et iuspatronatus habentes utunt..., et gaudentes juribus nostre Ecclesie Cathedralis, et paro-chialis Sancti Sebastiani dicte Terre semper salvis, ac expresse reservatis, ac

salvo quod jure Mense nostre episco-palis exigendi quolibet anno in die Assumptionis... // ... album ponderis unius libre in signum jurisdictionis in quorum omnium, et singulorum Fi-dem, testimoniumque premissorum presentes litteras expediri, et fieri fe-cimus et per infrascriptum Notarium, et cancellarium Curie scribi, et pub-blicari mandavimus... // pensione jussimus muniri ad Agnelli de Ascia, suorum heredum, et successorum cautelam.. plenam fidem. Datum Ischie in domibus nostre solite Resi-dentie die... mensis Februarij 1743 Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Domini Bene-dicti divina Providentia...// ... presen-tibus ibidem Reverendis D. Iosepho Curcio D. Antonio Grimaldi... Riccar-di hebdomadarijs nostre Ecclesie ca-thedralis ad premissa vocatis, et spe-cialiter... // Daniel Primicerius Morgionius Vicarius Capitularis. //Ego infrascriptus Curie Episcopa-lis Isclane Notarius et Cancellarius supradictam Bullam concessionis, fundationis, // et dotationis confeci, scripsi et pubblicavi, solito sigilli Re-verendissimi Capituli Isclani appen-sione munivi, et // supradicto Agnello de Ascia Fundatori prefate Cappelle sive Ecclesie ut supra descripta dedi // prebui, et consignavi presentibus pro testibus eisdem Reverendis D. Iosepho Curcio, D. Antonio Grimaldi, et D. Antonio Riccardi Ecclesie cathe-dralis Isclane Hebdomadarijs; et in fi-dem rogatus scipsi die mense, et anno ut supra Marcus Canonicus Mazzella Notarius et Cancellarius.

*

6) F. G. Salvati - Architettura dell'Isola d'Ischia, Napoli 1951 p. 12.7) E' stato realizzato alcuni anni fa dalla ditta Taki Calise.8) Queste due nicchie si presentano in parte riempite da una parete lineare, supporto di altri due pannelli maiolicati raffiguranti i Santi Vito e Francesco di Paola della stessa ditta Taki di Forio.9) F. G. Salvati, op. cit. p. 12 - F. Sardella: Architettura di Ischia, S. Giovanni in Persiceto, 1985 pp. 158/59.

La Rassegna d'Ischia 1/1993 11

riquadri, mentre la cupola si presenta senza tamburo e poggia su pennacchi sferici. Presenta un solo altare completa-mente rifatto in seguito agli ultimi lavori di sistemazione, sul quale pen-de una grande tela raffigurante la Madonna delle Grazie, S. Giovanni Battista, S. Michele e le Anime Pur-ganti attribuita ad Alfonso Di Spigna (10). "Sia nel gruppo della Vergine col Bambino, sia in quello con S. Miche-le e le Anime Purganti si riscontrano i connotati consueti della pittura di-spignana" (11). La Madonna presen-ta lo stesso atteggiamento di quella della chiesa di S. Francesco Saverio al Cuotto datata 1741 (12), anche se con l'inversione del Bambino che, dal gi-nocchio destro, passa su quello sini-stro. E come a S. Vito, anche qui le ve-sti della Madonna "sono di un bianco grigio ricoperte da un manto azzurro pallidissimo e drappeggiano con mu-sicali curve la bella persona adagiata

detto strumento con l'attribuzione del diritto di patronato e con la facoltà al detto fondatore e dopo la sua mor-te agli altri eredi e discendenti come sopra di presentare il cappellano o rettore di detta chiesa e fare la sepol-tura o le sepolture sia del fondatore che di tutti gli altri discendenti del fondatore senza alcun pregiudizio dei diritti parrocchiali che restano intat-ti. Permettiamo di celebrare le messe solenni nei giorni sopra citati ed ora nella prima nomina del cappellano in detta chiesa o cappella invitiamo Gio-vanni d'Ascia figlio del fondatore no-minato cappellano o rettore a vita con tutti gli oneri ed onori, emolumenti e proventi, diritti ed azioni spettanti in qualsiasi modo alla detta chiesa o cap-pella comandiamo di spedire le bolle in suo favore e l'assenso, consenso e beneplacito in tutte e singole le cose come sopra così disposte con la no-stra ordinaria autorità e stabiliamo ed ordiniamo in qualunque modo...

vogliamo e comandiamo che in futuro inviolabilmente venga osservato così che sia lecito al detto oratore e a tutti gli altri dopo la sua morte come sopra in qualunque modo chiamati ad usare e godere in perpetuo di tutti e singoli privilegi... e gli altri patroni e quelli che hanno il diritto di patronato... sempre fatti salvi i diritti della nostra chiesa cattedrale e della parrocchiale chiesa di S. Sebastiano della detta terra e sal-vo ciò che per diritto alla nostra mensa episcopale spetta di esigere ogni anno il giorno dell'Assunzione... una candela del peso di una libbra in segno di giu-risdizione e facemmo scrivere e spedire in fede e testimonianza di tutte le sin-gole cose predette e comandammo che fossero scritte e pubblicate dal notaio e cancelliere della Curia e comandammo che fossero munite... per cautela e pie-na fede di Agnello d'Ascia e suoi eredi e successori. Dato in Ischia nella nostra solita residenza il giorno ... del mese di febbraio 1743 nell'anno.... del Pontifi-

cato del Santissimo Padre in Cristo e nostro Signore Benedetto.... essendo presenti i reverendi D. Giuseppe Cur-cio D. Antonio Grimaldi... Riccardi ebdomadari della nostra chiesa cat-tedrale testimoni chiamati per la cir-costanza Daniele Primicerio Morgioni Vicario Capitolare.Io sottoscritto notaio e cancelliere del-la Curia Vescovile d'Ischia preparai scrissi e pubblicai la predetta bolla di concessione e fondazione e dotazione e la munii del solito sigillo del Reve-rendissimo Capitolo d'Ischia e la diedi al predetto Agnello d'Ascia fondatore della predetta cappella o chiesa come sopra descritta e la consegnai essendo presenti come testimoni Reverendi D. Giuseppe Curcio, D. Antonio Grimal-di e D. Antonio Riccardi ebdomadari della chiesa cattedrale d'Ischia; e ri-chiesto in fede sottoscrissi il giorno mese ed anno predetto Marco Cano-nico Mazzella, notaio e cancelliere.

nelle nubi" (13). Si presenta, inoltre, distaccata dalla scena, come già al Cuotto e qualche anno dopo nella pala dell'altare maggiore nella Basilica di S. Vito fir-mata e datata 1745. S. Michele e le Anime Purganti formano un gruppo a sé che, nella parte inferiore, richiama le Anime Purganti che Paolo De Matteis aveva dipinto nel 1710 nella Madonna delle Grazie della Collegiata dello Spirito Santo d'Ischia. La composizione presenta una schiera di Angeli e Cherubini che, con il gruppo della Madonna e il Bambino, costituiscono forse la parte più valida dell'opera. La tela non reca data né firma, ma si può supporre che sia stata rea-lizzata contemporaneamente alla chiesa e quindi intorno al 1742-43. L'antica cantoria e un organo di legno dipinto sono scomparsi di recente. Nella vecchia sacrestia, rifatta negli anni '60, vi era un "banco" di noce del 700 per la custodia degli arredi sacri, tra i quali ancora si conservano una splendida pianeta di broccato rosso dell'epoca e una pisside d'argento finemente cesellata.

Agostino Di Lustro

10) G. Alparone: Francesco Cicino ed altri appunti storico-artistici, Napoli 1969 p. 39.11) E. Persico Rolando: Dipinti dal XVI al XVIII secolo nelle chiese d'Ischia, Napoli 1991 p. 90.12) G. Alparone: Ricerche su Alfonso Di Spigna in Ricerche Contributi e Memorie, atti del Centro di Studi su l'isola d'Ischia, vol. II, Napoli 1984 pp. 26-27; Alfonso Di Spigna pittore della malinconia in AA. VV. - Artisti dell'Isola d'Ischia, Napoli 1982 p. 44.13) G. Alparone - Alfonso Di Spigna cit. p. 25.

12 La Rassegna d'Ischia 1/1993

A 20 annidalla morte

Wystan H. Auden

W. H. Auden con Maria Senese proprietaria del Bar "Internazionale" di Forio

La Rassegna d'Ischia 1/1993 13

di Giuseppe Amalfitano

Il 29 settembre prossimo ricorrerà il ventesimo anniversario della mor-te di Wystan Hugh Auden che negli anni cinquanta ha caratterizzato la vita culturale dell'isola d'Ischia avendo trascorso lunghi periodi di soggiorno a Forio e frequentato per anni il Bar "Internazionale" di Ma-ria Senese, noto ritrovo di artisti, scrittori e uomini di cultura fino a non molti anni or sono. Auden chiuse la sua stagione terre-na sabato 29 settembre 1973, nelle prime ore del mattino, in una stan-za d'albergo di Vienna, per "collasso cardiaco" come sentenziò il 2 otto-bre una commissione d'inchiesta; ma c'è da dire che Chester Kallman, suo inseparabile amico, contestò l'o-ra della morte del poeta. I suoi funerali, (di cui parleremo diffusamente in un prossimo nostro lavoro) furono officiati, contempo-raneamente, nei riti Cattolico e An-glicano e si svolsero a Kirchstetten , un sobborgo 29 miglia a ovest del-la capitale austriaca, dove dal 1958 (anno in cui lasciò Forio) lo scritto-re viveva in una casa di campagna con Chester Kallman e dove venne sepolto (per suo espresso desiderio) il 4 ottobre dello stesso anno (nel piccolo cimitero del villaggio), alla presenza di rappresentanti ufficiali di tre delle quattro nazioni (Inghil-terra, Stati Uniti d'America, Italia e Austria) in cui era vissuto e che egli aveva tanto amato; mancava solo un rappresentante dell'Italia. W.H. Auden, grande poeta anglo-americano ma anche grande com-mediografo e librettista di opere liriche nonché uomo di profonda cultura nacque a Boothan, York il 21 febbraio 1907 (e quindi alla sua morte aveva 66 anni). Compì i suoi studi a Oxford ma a 32 anni, nel 1939, si trasferì negli Stati Uniti e ne assunse anche la cittadinanza. Negli anni cinquanta (come già accennato precedentemente), fino

al 1958 visse l'estate e l'autunno di ogni anno a Forio d'Ischia ( per la maggior parte degli anni in una vil-la in via Santa Lucia numero 12 di proprietà di un certo sig. Monte che il poeta ha anche citato nell'ultima sua lirica scritta in Italia dal titolo "Good Bye to the Mezzogiorno " (1) ) sempre in compagnia di Chester Kallman.

Nel 1938 pare che avesse sposato Erika Mann, figlia del grande scrit-tore Thomas Mann, solo per procu-

ra per permetterle di ottenere la cit-tadinanza americana, ma a questo proposito i pareri dei biografi sono discordi e Maria Senese del Bar "In-ternazionale" di Forio, da noi inter-vistata anni or sono, si dichiarava certa che lo scrittore anglo-america-no non fosse sposato (2). La produzione letteraria di Auden è molto ricca e spazia dalla poesia alla drammaturgia, alla critica letteraria. Le sue principali opere, in ordine cronologico sono: "Poems" (1930), "The Orators" (1932), "The dance of death" (1933), "Look, stranger" (1936), "Another time" (1940), "For the time beeing" (1944), "Nones" (1951), "About the house" (1966).

1) W.H. Auden - "Good-Bye to the Mez-zogiorno" (poesia inedita e versione ita-liana di Carlo Izzo) - "All'insegna del pe-sce d'oro" editrice, Milano, MCMLVIII, pp. 14 (con testo a fronte)In una sorta di introduzione intitolata "Occasione" il prof. Carlo Izzo (notissi-mo anglista nonché docente universita-rio) scrive: "Ebbi l'originale dattiloscrit-to di questa poesia dalle mani di W.H. Auden il 23 settembre di quest'anno (1958, n.d.r.). M'aveva telefonato a casa, e non c'ero. Avvertito, ebbi la for-tuna di trovarlo, a fiuto, nel primo luo-go dove andai a cercarlo. Parlava con alcune persone. S'alzò di scatto; dopo un festoso saluto, tolse di tasca e mi cacciò in mano due fogli dattiloscritti: <<E' da tradurre!>>, e m'invitò a co-lazione per il giorno dopo. Lessi i ver-si più volte, attraversando pian piano Piazza San Marco, e mi piacquero; mi piacquero molto. La sera la traduzione era già fatta, così che il giorno dopo, a colazione, potei mostrargliela. Mi chiarì alcuni punti, che io chiarirò a mia volta più avanti, ed ebbe la bontà di dedicar-mi la poesia.A quel che pare, W. H. Auden ha rinun-ciato alla sua casa di Forio d'Ischia per una casa che s'è comperata in Austria. Ce ne rammarichiamo, ma questo salu-to, pur con qualche punzecchiatura, è affettuoso, e ci rallegra il pensiero che gli italiani del mezzogiorno abbiano sa-puto dare al poeta qualche ora, come egli riconosce, di Felicità".Per quel che riguarda il Sig. Monte la lirica recita: "...Devo proprio andarme-ne, ma me ne vado grato (perfino a un certo Signor Monte) ..." e Carlo Izzo a pagina 13 chiarisce " <Un certo Signor Monte> era il padrone di casa dell'Au-tore, il quale, a quel che sembra, non

ebbe a lodarsene; tuttavia, come parte d'un tempo felice, è grato anche a lui".

Anche Nino d'Ambra, legale di Auden negli anni ischitani, parla diffusamente del sig. Monte in un lavoro dal titolo "Il mio ricordo del poeta Auden " pubbli-cato in "Rivista Letteraria" anno VI, nu-mero doppio 2/3 del 1984, pagg. 11-17 e dice, tra l'altro,: "... Il secondo incarico professionale che ebbi da Auden fu quello di affronta-re (è il caso) il sig. Monte, per l'esattezza Giulio, di <Addio al Mezzogiorno>, pa-drone di casa dove aveva vissuto negli ultimi anni a Forio d'Ischia (...) I termi-ni della vertenza erano semplici: Auden avrebbe lasciato la casa nell'estate del 1958 e cioè prima della scadenza del contratto, per cui Giulio Monte, il pro-prietario, voleva essere pagato anche per il periodo in cui il Poeta non avreb-be usufruito dell'appartamento. Già da tempo i rapporti tra i due non erano dei più cordiali, soprattutto perché il Monte per ogni sciocchezza andava dall'inqui-lino a reclamare (...) Sono convinto che quella esperienza nuova lo divertiva. Forse è lì la spiegazione della sua grati-tudine perfino al sig. Monte di "Addio al Mezzogiorno", poesia scritta a circa un mese da quegli avvenimenti ...".2) Giuseppe Amafitano, "Auden nel ri-cordo di Maria - Fatti inediti sugli anni passati ad Ischia dal poeta e scrittore anglo-americano " in "Rivista Lettera-ria", anno II, numero 1 del febbraio/maggio 1980, pagg. 3-4.

14 La Rassegna d'Ischia 1/1993

" (...) A questo punto la interrompo: <Maria, che sa del matrimonio del poeta, av-venuto nel 1938, con Erika Mann, figlia del grande Thomas Mann?">. E lei prontamente ribatte: "No, non è vero; signor Auden non mi ha mai detto di essere sposato> ... (...) "3) cfr. Giuseppe Amafitano, op. cit., pagg. 3-4.4) Per notizie più dettagliate cfr. Caterina Calcagnile, " The Ashent of F6 di W. H. Auden - Analisi critica dei personaggi " in "Rivista Letteraria", anno I, numero 1 del febbraio/maggio 1979, pagg. 5-12.5) cfr. Giuseppe Amalfitano, op. cit., pag. 3 " (...) In casa - continua la signora - non ci stava quasi mai anche perché il proprietario ... non lo vedeva di buon occhio a causa delle sue tendenze poco ortodosse che lo portavano a ricevere in casa giovani disposti solo a cavargli soldi. (...)" 6) W. H. Auden, " Good-bye to the Mezzogiorno " (1958), sono i tre versi finali "... though one cannot always/Remember exactly why one has been happy, /There is no forgetting that one was ". Nostra versione.

Nel 1947 pubblicò "L'età dell'ansia" da cui prese il nome quella parte della storia della letteratura inglese del '900 che parte dal dopoguerra e che comprende gli anni cinquanta. Interessante pure la figura di Au-den librettista d'opere liriche. Il suo lavoro più significativo in questo campo è il libretto dell'opera lirica "The Rake's progress" (conosciuta in Italia come "La carriera di un libertino") che scrisse in collabora-zione con Chester Kallman per la musica del grande Igos Stravinsky. La "prima" di quest'opera avvenne a Venezia, al Teatro "La Fenice", l'11 settembre 1951. Uno dei personag-gi principali di questo lavoro, Babà la Turca, fu ispirato ad Auden dal-la citata Maria Senese del Bar "In-ternazionale" di Forio (sotto il cui pergolato il poeta trascorse ore fe-lici durante i suoi soggiorni all'isola d'Ischia), sopravvissuta di qualche anno a Auden stesso (3) . In collaborazione, invece, con Christopher Isherwood scrisse "The ashent of F6", una tragedia in due atti del 1936 (4) in cui evidenti sono i riflessi del suo pensiero "socia-

le" (Auden era membro del Partito Comunista; si allontanò, però, da quell'idea politica dopo la seconda guerra mondiale). Per quel che riguarda la "poesia" si può dire che la poesia di Auden è, in linea generale, una poesia "difficile", che spesso mostra il tormento di un personaggio "sui generis" che visse una vita privata molto movimentata e che lo portò, specialmente duran-te gli anni ischitani, a contatto con persone interessate solo a trarre profitto dalla sua amicizia magari

"cavandogli soldi dalla tasca" (5). Ma furono quelli, forse, gli anni più belli della sua vita, quegli anni che Auden ha sempre ricordato volen-tieri e il cui ricordo egli ha portato nella fredda tomba di un freddo sobborgo di Vienna,"Sebbene sia impossibile ricordaresempre con esattezza perché si sia stati felici, non ci si dimentica di es-serlo stati" (6).

Giuseppe Amalfitano

Underwood - Olivetti

Registratori di cassaElaboratori e Macchine per ufficioAssistenza tecnca

Lacco Ufficio 2000

Pozzuoli - Via Reginella 6 - Tel. 8541078

Lacco Ameno, Via IV novembre - Tel 994187

La Rassegna d'Ischia 1/1993 15

Ci si chiede con sempre maggior frequen-za se la condizione della pittura, oggi, non sia quella d'una resistenza, tenace ma quasi disperata, ai dettati di una modernità - o di una postmodernità, come s'è convenuto di chiamarla - che pare ormai insensibile ad ogni tradizione che non sia la propria. La "tradizione del nuovo", appunto, secondo la felice formula del Rosenberg, e che ha fatto del cosmopolitismo linguistico instaurato dalle neoavanguardie la scelta vincente. Ci sarebbe da dire delle strategie, del potere promozionale che governano quasi incon-trastati il tutto. Ma sono discorsi, alla fine, oziosi. Anche per questo, lamentava Jean Clair in un suo noto pamphlet, "la pittura, alla fine di questo nostro secolo, va male". Va male per le difficoltà oggettive che in-contra come pratica storica, insidiata dalle immagini e dai mezzi tecnologici; e perché s'è persa, nell'avvilente accademia dell'a-vanguardia ormai generalizzata, l'idea di una qualità della pittura stessa, e dunque di valore. Così che certi recuperi, certe nuove insorgenze, soprattutto nei primi anni Ot-tanta, che avevano magari alle spalle pre-cedenti concettuali, sono stati interpretati, e non a torto, proprio come esigenze di ri-trovare comunque un valore a cui ancorare finalmente la pratica artistica, in un tempo di crisi dei valori. Che poi, in molti casi ci si sia trovati di fronte non già alla pittura ma ad una sua parodia, ad una sua maschera, o foss'anche ad un suo riciclaggio manieri-stico ambiguamente sospeso tra il futile e il patetico, tutto ciò nulla toglie a quel senso della perdita che ci sembra uno dei segnali più inquietanti di questi ultimi tempi. Perdita dell'autentico - non saprei come definirlo in altro modo - risucchiato nel

commercio quotidiano del banale, del futi-le, del convenzionale. Che non necessitano di grandi interrogativi, che non fomentano dubbi non contingenti, che non comporta-no l'azzardo dell'inattualità. Quell'azzardo che, nonostante tutto, qualche pittore af-fronta ancora giorno dopo giorno, consa-pevolmente, forse come una sfida o forse come un destino cui non ci si sa sottrarre. O come un'avventura totale che vale an-cora la pena di vivere, perché in essa per-sistono suggestione mitica ed esperienza viva, concreta, eredità storica e coscienza del proprio tempo. Questa mi sembra la condizione di un pittore come Gabriele Mattera. E direi proprio la sua condizione d'oggi, di un ap-partato ma vigilissimo artista che ha alle spalle oltre quarant'anni di lavoro. Un la-voro che si è sviluppato con una sua medi-tata cadenza, con ragioni e tempi che non erano quelli imposti dalle vicende esterne, dall'alternarsi e dal sovrapporsi delle ten-denze dominanti. E meno che mai dai det-tati ufficiali che hanno avuto parte non tra-scurabile nelle "oscillazioni del gusto" degli ultimi decenni. Già questo mi sembra una garanzia sufficiente, intanto, per la tensio-ne morale che ha sorretto il suo percorso. So bene che è arduo scomodare, oggi, que-sta parola che pare destituita d'ogni fon-damento, che insomma non si sa davvero quale significato, quale importanza possa rivendicare. E tuttavia proprio in questa tensione penso che pittori come Mattera possano continuare a credere e a trovare la ragione prima del proprio lavoro. E non è questa, in fondo, una ricerca continua, irrinunciabile dell'autentico, di uno scan-daglio insistito del rapporto - quale che sia

Napoli - Palazzo Reale (20 febbraio - 2 marzo 1993)

Gabriele Mattera

La Società Dante Alighieri ha organizzato in Palazzo Reale (Napoli) una mostra di Gabriele Mattera con opere del perio-do 1986 - 1992. Nel catalogo, pubblicato dalle Edizioni Analisi di Bologna, la presentazione del pittore isolano (che di seguito riportiamo) è stata curata da Claudio Spadoni.

16 La Rassegna d'Ischia 1/1993

- che lega l'arte alla vita? Del resto, ba-sta scorrere le immagini della pittura di Mattera di stagioni ormai lontane. Im-magini d'una narrativa intrisa di umori espressionisti, dove magari la carica di partecipazione poteva risultare d'una evidenza insolita per il clima culturale di quel tempo. Penso a certe figure di "Pescatori", tozze, stagliate, in primo

In queste figure di Mattera, come bloc-cate in una propria, popolaresca e pa-radossale ieraticità, patetico-grottesca, appunto, si coglie un lavoro formale, uno scavo insistito e perfino impietoso alla ricerca di un'essenzialità, di un'im-mediatezza di corrispondenze, da auto-rizzare, crediamo, altre argomentazio-ni. Pare quasi che Mattera reagisca al

sieme il sottofondo morale e il tramite linguistico. Caricando quasi espressio-nisticamente gli accenti, Mattera cerca il massimo di forza rappresentativa di tensione morale, di evidenza e di es-senzialità dei mezzi pittorici, con la sostanziale monocromia degli spessori materici. Se si insiste su questo punto è per-

piano con tutto il loro pe-sante ingombro fisico: con quei volti ruvidamente sca-vati nella materia pittorica, con quelle mani enormi, pesanti, che sembravano zavorrare l'intero corpo. Qualcosa tra il patetico e il grottesco, che forse non sarebbe dispiaciuto a Du-buffet, ma che portano la memoria, soprattutto, dei fremiti dell'espressioni-smo nostrano, posto che così lo si possa chiamare. Da Viani a certo Sironi, per intenderci, ancor più che al versante realista del dopoguerra. "Ciò che mi sta a cuore soprattutto è l'uomo - scriveva con qua-si sconcertante semplicità Mattera - e particolarmen-te quel tipo d'uomo che è il pescatore d'Ischia". Ed era inevitabile ricondurre quella pittura, quella nar-razione aspra e ingrata, ad un movente tanto esplici-to e, appunto per questo, così esposto ad una inter-pretazione letteraria di racconto sociale. Il mondo dei pescatori di un tempo, certo, con tutto quello che ne consegue; "la sua agonia che si sta consumando lentamente sotto i nostri occhi"; "... i suoi severi impasti mono-cromatici, i suoi colori scuri, che trova-no nelle terre lo strumento espressivo più efficace per rappresentare il disfaci-mento di una certa realtà che non sarà più", secondo le parole di Luciano Rus-so. Nessun dubbio che l'intonazione di quel lungo ciclo di opere rispondesse ad un'accorata osservazione di una realtà così vicina a Mattera. Così sentita da di-ventare un motivo quasi ossessivo, non già un pretesto. E tuttavia mi parrebbe riduttivo fermarsi a tale constatazione.

clima artistico diffuso, in quegli anni, tra una chiassosa e invadente iconogra-fia da mass media, recuperi enfatizzati di un'oggettualità del quotidiano, e i rigori razionalisti, analitici, le riduzioni ad una progettualità o ad elaborazioni tutte mentali. Una reazione - non so quanto intenzionale, ma certo eviden-tissima - che punta invece sulla pittura la più carica di corrispondenze esisten-ziali. Ed ecco che le parole stesse dell'artista, in apparenza semplici e spoglie - "ciò che mi sta a cuore è l'uomo" - acqui-stano il senso di un rovello che tocca in-

ché rappresenta una fase fondamentale, penso, nel percorso di Mattera, che qui saggia le possibilità espressive di una figura-zione come ricondotta ad uno stadio elementare. Quasi un ritorno all'identi-ficazione mitica di materia terra carne, di ritualità del segno, del gesto che incide, che plasma. Un atto pitto-rico, insomma, che si libera di ogni compiacimento, di ogni piacevolezza, di ogni ostentazione di mestiere, per farsi quasi "brutale" come per un'oscura neces-sità. Ed è ben comprensibi-le, allora, che dopo questo affondo la pittura di Mat-tera abbia gradualmente riguadagnato non dico una solarità che mi sembra gli sia sostanzialmente estra-nea, ma una visione più di-stesa, più pacata. Che non vuol dire affatto depurata dall'inquietudine, anzi da un'ansia che, seppure fil-trata, traspare comunque nel ciclo successivo delle "Bagnanti". Se nei "Pesca-tori" Vitaliano Corbi ave-va visto "gli ultimi esem-

plari, certo un po' sfiancati e smarriti, di un'antica stirpe italica, discesa da Giotto fino al Nostro Novecento" - ed era un'osservazione lucidissima - nelle "Bagnanti" "protagonista della pittura di Mattera è diventata la durata inso-stenibile, ossessiva di una luce meridia-na...", "...è l'aria caliginosa d'una inter-minabile, torrida giornata d'estate, che avvolge tutto nel suo spessore umido, e assorbe la luce, la filtra e la rimanda con mille riverberi che abbagliano e sfocano la vista". Ecco, dunque, che si fa strada un'annotazione di paesaggio, di am-biente, ma con l'opportuna precisazione

La Rassegna d'Ischia 1/1993 17

che si tratta di "qualcosa di molto lonta-no dal genere pittorico del paesaggio". In realtà, la variazione tematica è indi-cativa di un processo di trasformazione anche linguistica che tocca le corde di una più sottile elaborazione mentale, diciamo pure di meditazione. La spessa materia dei "Pescatori" si scioglie fino alla rarefazione, le immagini sono im-paginate secondo schemi sempre più semplici e non aneddotici, direi pro-prio oltre le tipologie del naturalismo, di una mimesi della realtà. La quale è certo evocata, ma infine allontanata dal motivo contingente, come sospeso in un'atmosfera straniante. "Sulla soglia dell'assenza", scrive ancora Corbi. Qua-si un rovesciamento di quell'ingombro pesantemente fisico dei "Pescatori". Nessuna precisa identità caratterizza queste nuove, sfuocate figure che giun-gono a far tutt'uno con l'ambiente nel quale sembrano galleggiare come diafa-ni relitti o involucri. Corpi senza carne e forse senz'anima; o meglio simula-cri, apparizioni, labili memorie di una presenza umana, lontana, sempre più perduta in uno spazio senza confini, in un tempo indefinibile. Ma non è anche questa una meditazione sull'uomo fatta pittura: una meditazione che si scioglie in un'intonazione elegiaca? La luce che inonda uniformemente la composizio-ne, che diventa valore cromatico domi-nante, è essa stessa un'indicazione per nulla meteorologica, ma di stato d'ani-mo. Dunque, d'una luminosità malata, o per meglio dire intrisa di malessere. Ed eccoci, finalmente, alla stagione del-le "Tende", preannunciata già nell'81-82 con un dipinto come "La tenda blu". Finalmente, dicevo, perché qui Mat-tera, pur nei passaggi consequenziali, imprime una svolta alla sua pittura. Un rinnovato vigore che pare scuotere l'at-mosfera torpida, stagnante con la sua luce "malata" sulle spiagge. E' come se l'artista riattizzasse i colori, muovesse l'impianto formale con una gestualità certo non sfrenata ma vibrante. Da far pensare ad una suggestione per casi sin-golari della pittura postinformale, per intenderci, dove una traccia, un nucleo figurale prendeva corpo dall'indistinto. Per gli artisti d'allora si trattava di una riemersione lenta, sofferta, verso ipote-si di "figurabilità" - così venne definita dal Calvesi - che poteva anche compor-tare il tentativo di ristabilire in qualche

modo una "relazione". Col mondo, con la società magari, attraverso una rico-struzione dell'immagine, della struttura narrativa, pur senza ricorrere all'usura-to formulario realista, e insomma alle convenzioni linguistiche della vecchia figurazione. Che Mattera abbia come riannodato i fili di certo postinforma-le, può significare, intanto, che il suo procedere nella pittura ha continuato a seguire una via autonoma rispetto alle rotte ufficiali, obbedendo a proprie ragioni, a proprie necessità espressive non barattabili con la gratificazione di sentirsi allineato. Il suo, insomma, si di-mostra ancora una volta un lavoro che procede in una meditata crescita su se stesso, in uno sviluppo consequenzia-le a certe premesse di una pittura che intende farsi carico di valori evocativi, allusivi ad una condizione umana. Una pittura di complessi "significati" intel-lettuali, e morali nel senso filosofico del termine. Una pittura, dunque, che muove da un pensiero dell'esistenza che sembra non lontano dal tema heidegge-riano - come è già stato notato da Corbi - dell'«essere per la morte». Non stupi-sce, allora, che Mattera abbia rivolto la sua attenzione proprio a quel clima arti-stico che era stato lo specchio più fedele delle filosofie dell'esistenza - l'Informa-le, appunto - e al suo laborioso passag-gio a possibilità figurali meno cariche di tragicità o di esasperato vitalismo, ma ugualmente risucchiate da quelle pro-blematiche. «L'artista non batte, come accade spesso in altri - scrive ancora Corbi - sul motivo del disfacimento, della corruzione delle cose o del loro inarrestabile tramutarsi. Egli avverte intorno ad esse, alla loro impassibile persistenza, un vento sottile ed arido che le forza lentamente sul confine del nulla; e sa che quel confine, prossimo o remoto che sia, è l'unica certezza su cui fonda l'esistenza dell'uomo». Ecco allora la tenda, vuoto involucro, «placenta o sudario», che evoca la di-mora provvisoria, instabile dell'uomo, il suo viaggio e il suo riposo, il suo rac-cogliersi e il suo dibattersi fra gli oscuri meandri della psiche, e il suo aprirsi alla luce, al mondo esterno. La tenda come figura, infine, di quel «falso movimen-to» che dal luogo della nascita a quello della morte, costituisce l'illusione tragi-ca dell'esistenza. Come un'impronta di luce. Come una fetta di luna in una not-

te d'inverno. Come una medusa. Come una sacca di carne: titoli che insistono sull'ambiguità dei riferimenti. Naturali-stici, per così dire, e tuttavia gravidi di allusioni, di corrispondenze profonde. Le immagini dirette, e inequivocabili, dei passati cicli pittorici, hanno lascia-to il campo a qualcosa di più instabile, sfuggente, ad un simulacro di realtà densamente fisico, certo, ma ugualmen-te aleatorio come identità. Qualcosa che può richiamare certe opere postinfor-mali, poniamo, di un Moreni; del More-ni delle Baracche, delle Staccionate, ma anche dei Cartelli e poi di certe Angurie, dove il pretesto oggettuale volgeva su-bito in "altro". Si potrebbe parlare di un naturalismo interiorizzato, se il termine non si prestasse ad un'interpretazione riduttiva e anzi fuorviante. Certo è che da un'immagine naturale, comunque la si voglia intendere, Mattera sembra non voler prescindere come dato di parten-za oggettivo, come termine di rapporto emozionale, come condizione della co-scienza su cui agiscono la visione e la memoria, l'assillo del presente e il tem-po come durata della coscienza stessa. Fino a giungere ad accenti perfino visio-nari in certe immagini che s'accampano come inquietanti apparizioni. In questo senso si è parlato, appunto, di una con-dizione "notturna" della pittura di Mat-tera. Ma dove tutto è talmente sentito, interiorizzato, talmente carico di par-tecipazione da ricondurre alfine ad un rapporto inabolibile col dato naturale. Che resta, nella sua fisicità, nella sua drammatica, palpitante bellezza, anco-ra spoglia, involucro, ma pur sempre materia e corpo della metafora esisten-ziale. Materia e corpo di una pittura che tenta le più complesse corrispondenze forzando l'ambiguità dell'immagine, la sua qualità di metafora. Ed ecco gli incendi dei rossi, i blu notturni, i rosa carne, i verdi incupiti e i gialli crepitanti. Virati, ispessiti di materia, o sciolti fino alla trasparenza; toccati da zone d'ombra, contaminati o sfatti, o d'un subito accesi da una nuo-va luce, portati ad una nuova fragranza; attraversati da vibrazioni, sommovi-menti, o come stagnanti in un'atmosfe-ra ferma, malata. Fatti pittorici, s'inten-de, ma di una pittura che con la propria voce intende farsi più che mai voce della coscienza.

Claudio Spadoni

18 La Rassegna d'Ischia 1/1993

L'Angolo

dei

ricordi

L'Isola d'Ischia, il 24 ottobre 1910, fu colpita da un'alluvione(sei ore continue di pioggia insistente) che apportò danni immensi in tutti i Comuni. Ne presenta alcune situazioni la rivista "La Vedetta del Golfo" del 10 novembre 1910. Ne rimase particolrmente danneggiata Casamicciola: "Alla Marina quel rione di baracche è restato completamente allagato; son centinaia le famiglie messe sul lastrico, si è avuto qualche morto. Alla contra-da Bagni il disastro è stato maggiore. Lo stabilimento Lucibello è una pietà, è andato miseramente distrutto; altri sta-biimenti a ridosso hanno avuto la stessa sorte; grandemente è stato danneggiato lo stabilimenrto Manzi; le altre abitazioni della contrada, quale più e quale meno, hanno subito la stessa sorte. Sono scesi alle pendici dell'Epomeo dei blocchi enormi, alcuni sino a 5 metri cubi di volume; sembra incredibile, ma biso-gna vedere per credere! Alla contrada Rita poi devastazione generale: case pareggiate al suolo; due o tre stabilimenti ad uso dei fanghi, sorgenti di ricchezze, interamente distrutti; le rotaie delle volte le osservammo sulla marina del Lacco attorcigliate come pieghevoli tralci di vite; undici i morti. I

floridi vigneti che rivestivano le pendici dell'Epomeo inte-ramente distrutti. Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele III, che stava a San Rossore, precipitosamente è corso su questo Mezzogiorno nostro cos' amaramente e ripetutamentepercosso. Arrivò a Casamicciola su una torpediniera, l'Orfeo, alle due pom. mercoledì 26: volle vedere tutto, volle confortare assai; nel-la piazza Bagni ricevette l'omaggio del clero loale, disse la parola di ringraziamento il Rev. Don Cristoforo Morgera".

La Rassegna d'Ischia 1/1993 19

20 La Rassegna d'Ischia 1/1993

Prosegue la pubblicazione dell'opera autobiografica del prof. Massimo Mancioli sulla sua esperienza in Yemen, quale medico personale dell'Imam Ahmed e primario medico del Royal Hospital di Taiz

Il mioYemen(1955 - 1968)

La Rassegna d'Ischia 1/1993 21

Il Palazzo reale era fuori dal centro. Tutte le abitazioni dei pescatori e della povera gente erano zeribe, cioè capanne di paglia, in genere, però, ben fatte, spaziose, di-vise le une dalle altre da piccoli pezzi di terreno sabbioso, recintato con canne. Ne veniva fuori una ragnatela di sentieri, ove si incontravano nunu (bambini) nudi, intenti a giocare sulla sabbia, galline, qualche cane spelacchiato. Se il mare era vici-no, se il rumore delle onde sollevate dal monsone era percepibile, malgrado tutto quello squallore lo spettacolo non era triste.

Con l’aiuto dei Russi il quadro stava cambiando. Un nuovo, vero porto era in alle-stimento a circa 3 km a Nord del vecchio porticciolo. Si diceva con insistenza che i Russi, nel costruire il porto, pensassero innanzi tutto alle installazioni per una loro base segreta di sommergibili nucleari. Questo era il tema più volte dibattuto con gli amici americani, che avevano puntato tutto sulle loro basi aeree di Asmara e di altre zone dell’Eritrea e dell’Etiopia, fidando sulla inamovibilità del Regime Impe-riale del Negus Ailé Selassié.L’aeroporto di Hodeidah era in via di miglioramento grazie ai Russi, ma già di per sé era un buon aeroporto, situato vicino al mare, in pieno bassopiano, vicinissi-mo alla città. Forse, però, portava un po’ jella. Una volta, infatti, mia moglie, per scherzare, poggiò delicatamente un dito sulla coda di un bimotore su cui era scritto “Vietato toccare”. Ci allontanammo di pochi passi, sentimmo uno strano rumore. L’aereo si era “accosciato”, cioè la sua coda direttamente poggiava per terra perché la piccola ruota che la sosteneva si era staccata.Un’altra volta, in partenza per Asmara, ove c’era la coincidenza per Roma, non fummo avvisati bene dal personale di bordo della partenza. Eravamo all’ombra sotto un’ala, a parlare con i Severino, quando l’aereo incominciò a rullare. Ci preci-pitammo alla portiera, che era aperta, infilai a volo mia figlia in carlinga, sostenni mia moglie nella stessa manovra e mi scorticai un ginocchio per eseguirla a mia volta, mentre l’aereo incominciava a muoversi.

Paride Paris era il mohandis marchigiano che mandava avanti la Centrale Elettrica di Hodeidah da molti anni.A Hodeidah si crepava dal caldo? “Sciocchezze! Ci si abitua. E qui abbiamo il mare, il pesce, le perle, etc. Che ci avete voi a Taiz?”A Sanaà non c’è acqua, fa freddo, sono fanaticucci, non ci sono W.C.? “Ci si ar-rangia benissimo, basta organizzarsi. Ma vuoi mettere le bellezze di Sanaà, il suo fascino misterioso? C’è qualcosa di simile a Taiz?”

Un personaggio di tutto rilievo a Hodeidah era l’amico radiologo Nicola Severino. Di nobile famiglia di Lucera, Nicola era un uomo pieno di ingegno e di risorse. Sapeva fare di tutto: dalla riparazione di un orologio alla fotografia d’arte, alla cinematografia documentaria, al taglio di un paio di calzoni, alla costruzione (che eseguì a puntino, per l’Imam) di un palazzo in cemento armato.

Il mio Yemen (1955 - 1968)

22 La Rassegna d'Ischia 1/1993

Massimo Mancioli

Nella sua casa avita, a Lucera, c’era una cappella gentilizia con un altare, sotto il quale, protetto da lastre di cristallo, si venerava il corpo di un giovinetto protomar-tire cristiano, ricoperto di cera ben colorata e con la palma del martirio in mano. In quel periodo Nicola era in Yemen con Adriana, per la quale aveva lasciato la sua agiata vita e il suo bello studio radiologico a Genova. Era venuto lì subentrando ad un precedente radiologo che, per posta, non lo aveva certo messo bene al cor-rente di quanto gli lasciava (casa e Land-Rover piuttosto malconce) in cambio di ciò che lui gli offriva a Genova. Ma Nicola era un filosofo nato e non rimpiangeva assolutamente niente: anzi, era sempre pieno di entusiasmo per la sua nuova vita. Andò, una volta, in riva al mare, in un lontano paesello di pescatori di perle, ver-so l’Arabia Saudita. C’era un vero mercato di perle. Le vendevano a tanica chiusa, cioè vendevano taniche di latta da 7 galloni che servivano per il petrolio, piene di perle, perline e scarti marini vari, accuratamente sigillate. Nicola scelse una tanica e tornò ad Hodeidah tutto contento. Andò poi dai mercanti che trattavano queste cose per una prima, accurata cernita delle perline e perle che valeva la pena di con-servare. Si passava poi da artigiani di non so quale paese per la pulitura delle perle, che acquistavano, così, la loro particolare lucentezza. Infine, ultima tappa, biso-gnava andare in Olanda per far bucare regolarmente le perle destinate a collane, previa accuratissima selezione in base al diametro, alla forma più o meno regolare, alla “luce”, etc.Nicola ottenne così un bel collier e altre piccole cose.“Se andavo a Roma da Bulgari - diceva - lo avrei pagato la stessa cifra. Ma vuoi mettere la soddisfazione!?”Rossi, a questi racconti, ascoltava e sorrideva sornione... “Vi farò vedere io” - sem-brava dire.Una sera, tornando da Hodeidah, venne di corsa da noi con un pacchetto fatto di carta di giornale.“Guardi, guardi, signora!” - E piano piano cominciò a disfare il pacco. Dopo una montagna di fogli di giornale, arrivò ad una scatoletta di latta del Formitrol. L’aprì. Dentro, fra ovatta azzurra, c’era una perla di media grandezza. Mia moglie, spirito femminile della diffidenza, la prese, la rigirò fra le dita, poi con uno spillo la grattò leggermente. E la sottile vernicetta perlacca che ricopriva la perla di vetro saltò via.“Disgraziati, ladri!”, si lamentava Rossi, avvilito. “Ma, quanto l’ha pagata, dottore?”“Un tallero, signora! Un tallero!”“E che cosa voleva con un tallero? Era lei che credeva di averli presi in giro, ma è andata come la storia dei pifferi di montagna, che andarono per suonare e furono suonati”.

Quando andavo a Hodeidah, ero sempre a cena da Nicola e Adriana, che, poveri-na, si dava molto da fare perché tutto filasse alla perfezione malgrado il caldo. Per il caldo, anzi, notai che in due anni di permanenza, si erano talmente assuefatti a quel clima infernale che d’inverno chiudevano le finestre e usavano, sul letto, una copertina di lana! Noi, invece, facevamo il bagno di mezzanotte a capodanno: ci sembrava di nuotare in una piscina termale. Sulla spiaggia e sulle barche c’erano amici con fanù a farci luce.

La Rassegna d'Ischia 1/1993 23

Il mio Yemen (1955 - 1968)

Il lichene era la noiosissima conseguenza del caldo-umido: le ghiandole sudorifere scoppiavano e si formavano sulla pelle dei pomfi arrossati, terribilmente prurigi-nosi. Il cranio non era risparmiato. Avendo notato che i pochi eletti che avevano i rarissimi impianti di aria condizionata (gli Uffici Americani e il nostro consolato, ad esempio) erano i più colpiti, seguii il criterio opposto, cioè, anziché cercare di eludere il clima, tuffarcisi dentro, come facevano i pescatori. Acqua salata e sole per tutto il giorno creavano una spessa patina salina su cui non sorgevano mai pomfi.

Il prof. Gozzano venne a Hodeidah durante la convalescenza dell’Imam. Aveva subìto un attentato all’Ospedale di Hodeidah: una frattura esposta del femore men-tre usciva dal Reparto Radiologia, dove era andata a fare una lastra. Severino se l’era scampata per miracolo: era lui, infatti, a sostenere l’Imam mentre camminava per l’Ospedale. Avrei dovuto fare la stessa cosa io, dall’altro lato, ma ero in Italia.Mi telefonò l’ambasciatore yemenita a Roma e organizzammo per l’invio imme-diato del prof. Jannelli, ortopedico dell’Università di Napoli, poi del prof. Gozzano, neurologo, e del mio maestro, Mariano Messini, clinico.Eravamo alloggiati al massimo delle possibilità di Hodeidah: un intero piano del vecchio Dar el Diafa era stato messo a disposizione nostra e dell’ambasciatore USA, Gardner, che dal Cairo si accingeva ad occupare la sede di Roma. C’erano anche mia moglie e mia figlia e si cercava di passare la giornata piacevolmente. Malgrado tutta la buona volontà yemenita e il trattamento eccezionale, il Dar el Diafa, vec-chio, era sì un bel palazzo arabo, ma assai poco confortevole. Una sera stavamo giocando a bridge nel largo salone corridoio dove si cenava, quando sopraggiunse una forte serie di scosse di terremoto sussultorio. Anche in questo caso, penso, Al-lah fu misericordioso: malgrado fossimo all’ultimo piano del palazzo, con pavimen-ti a dir poco preoccupanti perché stranamente concavi nel centro delle camere, non successe il minimo incidente. Altre case, all’intorno, furono lesionate più o meno gravemente.

L’ambasciatore Gardner era un vero gentleman. Era da giorni in attesa di essere ri-cevuto dall’Imam il quale sembrava facesse apposta, con scuse varie, spesso bislac-che, a non riceverlo. C’erano, evidentemente, grosse ragioni politiche dietro questa scortesia appa- rente, che veniva colmata da una serie di attenzioni mai viste usare per altri ambasciatori. Feci notare la cosa. Ci si scherzava sopra cercando di indo-vinare la prossima cortesia e la prossima ragione di rinvio dell’incontro program-mato. Quando, infine, venni chiamato dall’Imam, come di solito, a notte fonda, feci presente en passant che quel “meschìn” del povero Wasir Ameriki, Gardner, appunto, era molto dispiaciuto di non essere ricevuto: sembrava proprio una brava persona e conosceva a menadito tutto quello che si diceva al Cairo.Nasser era la bestia nera dell’Imam, non solo per ragioni politiche, ma anche per il suo modo di vestire all’europea e per certi atteggiamenti un po’ duciacchieschi, non certo raffinati e intonati a un Capo di Stato del Regno dei faraoni, secondo il gusto dell’Imam.

24 La Rassegna d'Ischia 1/1993

MassimoMancioli

Il giorno dopo l’ambasciatore Gardner fu ricevuto. Mi invitò poi a Roma nel suo grande studio all’Ambasciata USA, in via Veneto, e fu come sempre molto affabile e gentile ricordando quelle giornate di Hodeidah.