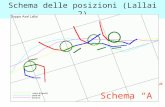

Schema delle posizioni (Lallai 2) Schema A. Schema delle posizioni (Iannucci 2) Schema A.

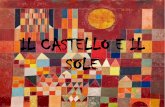

Corso di Teorie e Tecniche della Rappresentazione · Paul Klee Funambolo 1923, Kunstmuseum Berna....

Transcript of Corso di Teorie e Tecniche della Rappresentazione · Paul Klee Funambolo 1923, Kunstmuseum Berna....

Corso di Teorie e Tecniche della Rappresentazione

Docente Fabio Volpi e-mail diesprojectgmailcomsito webdies-projectcom

Tematiche e obiettivi

- Introdurre alla comunicazione visiva

- Introdurre al controllo dello spazio grafico bidimensionale

- Introdurre alla rappresentazione della terza dimensione

- Introdurre alla progettazione nella terza dimensione (design)

Tema conduttore del corso La Profonditagrave

Tematiche storico-artistiche in programma

- La rappresentazione grafica di rottura delle Avanguardie artistiche

- Costruttivismo Neoplasticismo e Bauhaus

- Optical art ndash arte programmata e cinetica

- Grafica parametrica

Significato

TeoriehttpsitwikipediaorgwikiTeoriadal greco theoreacuteo ldquoguardo osservordquocomposto da thegravea ldquospettacolordquo e horagraveo ldquovedordquo

RappresentazionehttpsitwikipediaorgwikiRappresentazionedal latino re-ad-praesentare Letteralmente ha il significato di ripresentazione rendere (di nuovo) presente

Enzo MariStruttura 1963

Tecniche di rappresentazione e metodi di rappresentazione

una iniziale precisazione

Tecnica di rappresentazione come rappresentare lrsquoidea

(incisione disegno pittura collage graphic computer graphic 3d stop motion montaggio video riprese ecc ecc)

Metodo di rappresentazionecome penso lrsquoidea nello spazio e nel tempo

(proiezioni parallele assonometrie proiezioni centrali prospettiveanimazioni)

Rapporti e scambi didattici con altri corsi bauer

mappa della rete metropolitana di Parigi

Cosa si intende per comunicazione visiva

ldquotutto ciograve che i nostri occhi vedono egrave comunicazione visiva una nuvola un fiore un disegno tecnico una scarpa un manifesto una libellula un telegramma come tale (escluso il contenuto) una bandiera Immagini che come tutte le altre hanno un valore diverso secondo il contesto nel quale sono inserite dando informazioni differenti Tra tutti questi mesaggi che passano attraverso i nostri occhi si puograve tuttavia procedere ad almeno due distinzioni la comunicazione puograve essere casuale oppure intenzionale

Una comunicazione casuale puograve essere liberamente interpretata da chi la riceveUna comunicazione intenzionale dovrebbe invece essere ricevuta nel pieno significato voluto nellrsquointenzione dellrsquoemittente

ldquoLa comunicazione visiva intenzionale puograve a sua volta essere esaminata sotto due aspetti quello dellrsquoinformazione estetica e quello della informazione praticardquo

(BMunari Design e comunicazione visiva Laterza)

Jackson Pollock Square Pouring 1948

MoMA New York

Jackson Pollock al lavoro fotografato da Ugo Mulas

Esiste una grammatica della visione

V Kandinskij Blue(1922)

Esiste una grammatica della visione

Immagine tratta daV Kandinskij

Punto linea superficie (1925)

Steve ReichDrumming album cover 1971

Elementi base per una grammatica compositiva della rappresentazione grafica

Esiste la possibilitagrave di analizzare una composizione graficacome si fa con una composizione in letteratura ovvero unrsquoanalisi grammaticale

Esiste un metro di giudizio oggettivo e condiviso per osservare una composizione e valutarne le qualitagrave e lrsquoeficacia

Quali sono gli strumenti di indagine per arrivare ad un giudizioil piugrave possibile oggettivo

Ma innanzitutto che cosa egrave una composizione

Che cosa definisce una buona o una corretta composizione

Che cosa egrave una composizione grafico visiva

ldquoComposizione nel linguaggio artistico indica la disposizionecollocazi-one degli elementi allrsquointerno di un campo visivo(hellip) Nelle arti visive(hellip)la composizione rappresenta il collocamento o la dis-posizione degli elementi visivi in unrsquo opera drsquoarterdquo (da Wikipedia)

ldquoLa composizione egrave la subordinazione interno-funzionale dei singoli elementidella struttura (costruzione)al fine pittorico completordquo(WKandinsky Punto linea e superficie 1925)

Da queste due definizioni lontane nel tempo e negli intenti possiamo comuque trarre una prima definizione che poi andremo successivamente ad affinare e precisare

Una composizione egrave lo studio della disposizione degli elementi grafici nel campo visivo

Che cosa egrave allora una buona composizione

Una composizione egrave lo studio della disposizione degli elementi grafici nel campo visivo Essa risulta efficace quando soddisfa gli obiettivi comunicativi preposti in maniera consapevole dallrsquoautore

Per quanto riguarda gli elementi grafici egrave possibile ricavare dei segni e delle figure elementari di base per potere analizzare e costruire una composizione in termini oggettivi

Ad esempio Kandinsky individua il punto la linea e le forme base su una superficie di sfondo Questo puograve essere utile per unrsquoanalisi o una costruzione grafica di tipo astratto

Esiste un metodo di indagine che possa riguardare la composizione visiva in generale dal quale possiamo trarre regole o insegnamenti utili per la realizzazione efficace dei nostri intenti comunicativi

Un possibile percorso di studio egrave quello indicato da Rudolf Arnheim nel suo testo fonamentale Arte e percezione visiva

Ma nnanzitutto al di larsquo della semplice meccanica fisica della visionecome avviene il vedere

schema sui meccanismi della visione tratto da Munari

Design e Comunicazione visiva

Arte e percezione visiva

Rudolf Arnheim tratta i principi della Gestalt (forma-schema)

ldquoLrsquoinsieme egrave piugrave della somma delle sue partirdquo

ldquoLa percezione non egrave preceduta dalla sensazione ma egrave un processo im-mediato - influenzato dalle passate esperienze ldquo

ldquoPer comprendere il mondo circostante si tende a identificarvi forme secondo schemi che ci sembrano adatti - scelti per imitazione apprendimento e condivisione e attraverso simili processi si organizzano sia la percezione che il pensiero e la sensazione ciograve avviene di solito del tutto inconsapevolmenterdquo

Proviamo ad osservare le ldquoLe leggi della formazione delle unitagrave fenomenicherdquoelaborate da Max Wertheimer

Arte e percezione visiva

Le regole principali di organizzazione dei dati percepiti sono

Buona forma = la struttura percepita egrave sempre la piugrave semplice

Prossimitagrave = gli elementi sono raggruppati in funzione delle distanze

Somiglianza = tendenza a raggruppare gli elementi simili

Buona continuitagrave = tutti gli elementi sono percepiti come appartenenti ad un insieme coerente e continuo

Destino comune = se gli elementi sono in movimento vengono raggruppati quelli con uno spostamento coerente

Figura-sfondo = tutte le parti di una zona si possono interpretare sia come oggetto sia come sfondo

Movimento indotto = uno schema di riferimento formato da alcune strut-ture che consente la percezione degli oggetti

Pregnanza = nel caso gli stimoli siano ambigui la percezione saragrave buona in base alle informazioni prese dalla retina

Tutto quello che entra nel nostro campo visivo viene sottoposto a filtri di giudizio comparativo di valutazione di forma dimensione e luminositagrave attraverso paragoni immediati e basati sullrsquoesperienza personale Nulla di quello che percepiamo egrave statico ma egrave sempre in rapportodinamico

Arnheim ci invita ad utilizzare delle categorie come dei filtri visivi per analizzare lrsquoopera nelle sue componenti percettive principali senza mai dimenticare di riferirle allrsquoinsieme dellrsquoopera quindi al contenuto alla collocazione storica e al tema centrale figurativo egli individua queste categorie

EQUILIBRIOFORMA SVILUPPO SPAZIO LUCECONFIGURAZIONE COLORE MOVIMENTO DINAMICA ESPRESSIONE

Equilibrio

che cosa si intende per lrsquoequilibrio e perchersquo lo ldquosentiamordquo in maniera positiva

Dal punto di vista fisico un corpo egrave in equilibrio quando le forze che agiscono su di esso si bilancianoPuorsquo essere applicata nel campo grafico-visivo tale affermazioneCome e dove si trova il baricentro di una raffigurazione

Equilibrio

Perchegrave se disegno un quadrato ortogonale al foglio ho unrsquoimmagine di maggior quiete rispetto ad uno disegnato inclinato

ldquoQuanti meccanismi sono in atto dietro una percezione cosigrave sempliceMolti evidentemente le cellule sensibili alle linee orientate il sovrapporsi di campi ricettivi la sensibilitagrave vestibolare per lrsquoortogonalitagrave la capacitagrave di attribuire significati lrsquoesperienza di oggetti che poggiano o che ca-dono Psicologicamente ci figuriamo sempre una base un basso un oriz-zonterdquo (R Falcinelli)

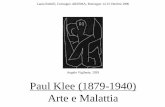

Paul KleeFunambolo

1923 Kunstmuseum Berna

Equilibrio

Una composizione si dice in equilibrio nel momento in cui tutti gli elementi della raffigurazione raggiungono lrsquoimmobilitagrave o meglio ldquoun bilanciamento dinamicordquo

Ovvero se tentiamo di spostare aggiungere o variare un elemento causiamo squilibrio

Piet MondrianNew York City

1942 Centre Georges Pompidou Paris

Piet MondrianTen paintings

1967 collezione privata

Equilibrio

ldquoErsquo probabile() che il senso di equilibrio o di disequilibrio sia dovuto allrsquoattivitagrave esplorativa() gli oggetti vengono esplorati con una succes-sione di occhiate e questa esplorazione non egrave un processo simultaneo () ma fatto di tappe sucessive riunite poi dal cervello che costruisce il mondo come stabile fermo praticabile(R Falcinelli)

Franco Grignani Annunci Alfieri-Lacroix

1957

Equilibrio

Esistono corrispettivi pittorici di qualitarsquo fisiche come il pesoProviamo a verificare

La distanza dal centro ndash il bilanciamento

il ldquopeso della destrardquo

Il peso dellrsquoAltezza

La distanza dal centro ndash la profonditagrave

Il peso dei colori

Il peso dellrsquoisolamento

configurazione e forma

ldquoPer configurazione ci si riferisce a due proprietagrave molto diverse degli oggetti visivi 1- la efettiva delimitazione creata dallrsquoartista come le linee le masse i volumi 2- lo scheletro strutturale che viene creato percettivamente da queste forme materiali ma che raramente coincide con esserdquo

La forma ci parla delle qualitagrave visive di un oggetto andando oltre la con-figurazione ldquorotonditagrave e acutezza forza e fragilitagrave armonia e discordia e in tal modo le legge simbolicamente come immagini della condizione umanardquo

La configurazione riguarda un genere mentre la forma si riferisce alle proprietagrave del contenuto dellrsquooggetto

ldquoUno stesso scheletro strutturale puograve essere rivestito da una grande quantitagrave di formerdquo

configurazione e scheletro strutturale

Se non nellrsquointera raffigurazione egrave possibile ritrovare il baricentro o gli assi di equilibrio di una forma

La struttura segue lrsquoorientamento spaziale e non egrave una proprietagrave della forma (tranne nel caso delle forme circolari)

forma orientamento nello spazio

In alcune figure la struttura che percepiamo egrave talmente forte ed evidente da farci inclinare la visione

sviluppo rapporto con la realtarsquo e struttura

Ma se la rappresentazione bidimensionale contiene sempre un certo grado di astrazione esiste allora una linea di demarcazione precisa in cui la forma perde di vista il modello a cui si riferisce

La rappresentazione viene detta di tipo ldquofigurativordquo quando le forme conservano un riferimento al modello di tipo strutturale

Osserviamo le rappresentazioni dei bambinihellip

forma sovrapposizione

Quando le figure si sovrappongono Come avviene il loro riconoscimentoLa separazione tra le varie figure avviene in teoria semplicemente po-sizionandole su piani di appartenenza differenti La sovrapposizione egrave comunque un fenomeno che presenta dei vantaggi

forma e equilibrio semplicitarsquo

Ritornando alle questioni iniziali

ldquoPercheacute serve equilibriordquo

ldquoQuale egrave la migliore forma di rappresentazionerdquo

Arriviamo alla stessa conclusione

La via migliore egrave quella piugrave semplice

Questa semplicitagrave egrave maggiormente raggiungibile attraverso

Una composizione in equilibrioRappresentata nella maniera da rendere maggiormente comprensibile il contenuto

Rappresentata con un livello di astrazione o rispondenza alla realtagrave che lasci fluire il piugrave rapidamente possibile le informazioni

Esperienza pratica n01 Strutture Tessiture e Ritmo

Pattern ldquoegrave un termine inglese che puograve essere tradotto a seconda del contesto con disegno modello schema schema ricorrente e in generale puograve essere utilizzato per indicare una regolaritagrave che si riscontra allrsquointerno di un insieme di oggetti osservati (per esempio le macchie di un ghepardo o la ripetizione di una determinata sequenza allrsquointerno di un insieme di dati grezzi) oppure la regolaritagrave che si osserva nello spazio eo nel tempo in determinati fenomeni dinamici (per esempio la danza delle api o la circolazione delle masse drsquoaria calda e fredda nellrsquoatmosfera)rdquo Da Wikipedia httpitwikipediaorgwikiPattern

Texture tema grafico o di derivazione naturale caratterizzato dalla ripetizione di un motivo o configurazione di base reiterato ritmicamente o con lievi variazioni che permettano di percepire lrsquoorganizzazione dei segni come unrsquounica unitagrave compositiva

Esperienza pratica n01 StruttureTessiture e Ritmo

1- Osservazione della fotografia di Gabriele Basilico 2- Evidenziare la trama strutturale su uno o piugrave livelli

3- Evidenziare delle variazioni grafiche e pattern che si ripetono

4- Sovrapposizione su nuovi livelli trasparenti

5- Creazione nuove textures inaspettate

6- Fissaggio finale tramite ricalco con fotocopia (anche in movimento)

7- Cambio di scala assemblaggio e ricomposizione

8- Fissaggio successivo su supporto digitale

Per la prossima lezione fotografare una o piugrave facciata di edificipensandole compositivamente e consapevolmente dal punto di vistagrafico

Gabriele Basilico - Milano - Quarto Oggiaro - Porzione della facciata di un edificio di edilizia popolare

Gruppo Ninterferenza geometrica

1962 collezione privata

Bibliografia del corso

R Arnheim Arte e percezione visiva Feltrinelli

B Munari Design e Comunicazione Visiva Laterza

R Falcinelli Guardare pensare Progettare Stampa Alternativa amp Graffiti

M Spera Abecedario del Grafico Gangemi Editore

B Munari Il quadrato Maurizio Corraini Editore

D Baroni M Vitta Storia del Design Grafico Longanesi

Le illustrazioni grafiche di questa lezione sono tratte da

R Arnheim Arte e percezione visiva Feltrinelli

B Munari Design e Comunicazione Visiva Laterza

In copertina unrsquoopera di Enzo Mari esposta al Museo MAGA Gallarate

Designer Italiani del lsquo900 di riferimento

Marcello Nizzoli (1887-1969) Designer architetto pittore e pubblicitario Giovanni Ponti detto Giograve (1891 ndash1979) Architetto e designer

Ivo Zampini (1901-1981) Pittore e designerLuigi Figini (1903-1984) e Gino Pollini (1903ndash1991) ArchitettiCarlo Mollino (1905-1973) Architetto e designerFranco Albini (1905-1977) Architetto e designerCarlo Scarpa (1906-1978) Architetto e designerBruno Munari (1907-1998) Artista e designerGiovanni Pintori (1912-1999) Pittore e Graphic designerFranco Grignani (1908-1999) Pittore Graphic designer e architettoAlbe Steiner (1913-1974) DesignerMarco Zanuso (1916-2001) Architetto e designerEttore Sottsass junior (1917ndash2007)Architetto e designerMax Huber (1919-1992) Graphic designer di origine svizzzera

Designer Italiani del lsquo900 di riferimento

Vico Magistretti (1920-2006) Architetto e designerPino Tovaglia (1923-1977) Graphic designer AG Fronzoni (1923-2002) Graphic designer e designerCini Boeri (1924) DesignerGiulio Confalonieri (1926-2008) Graphic designer e designer

Joe Colombo (1930-1971) DesignerMassimo Vignelli (1931-2014) DesignerHeinz Waibl (1931) graphic designerEnzo Mari (1932) DesignerMario Bellini (1935) Designer e architettoUgo la Pietra (1938) Artista architetto e designer

Tematiche storico-artistiche in programma

- La rappresentazione grafica di rottura delle Avanguardie artistiche

- Costruttivismo Neoplasticismo e Bauhaus

- Optical art ndash arte programmata e cinetica

- Grafica parametrica

Significato

TeoriehttpsitwikipediaorgwikiTeoriadal greco theoreacuteo ldquoguardo osservordquocomposto da thegravea ldquospettacolordquo e horagraveo ldquovedordquo

RappresentazionehttpsitwikipediaorgwikiRappresentazionedal latino re-ad-praesentare Letteralmente ha il significato di ripresentazione rendere (di nuovo) presente

Enzo MariStruttura 1963

Tecniche di rappresentazione e metodi di rappresentazione

una iniziale precisazione

Tecnica di rappresentazione come rappresentare lrsquoidea

(incisione disegno pittura collage graphic computer graphic 3d stop motion montaggio video riprese ecc ecc)

Metodo di rappresentazionecome penso lrsquoidea nello spazio e nel tempo

(proiezioni parallele assonometrie proiezioni centrali prospettiveanimazioni)

Rapporti e scambi didattici con altri corsi bauer

mappa della rete metropolitana di Parigi

Cosa si intende per comunicazione visiva

ldquotutto ciograve che i nostri occhi vedono egrave comunicazione visiva una nuvola un fiore un disegno tecnico una scarpa un manifesto una libellula un telegramma come tale (escluso il contenuto) una bandiera Immagini che come tutte le altre hanno un valore diverso secondo il contesto nel quale sono inserite dando informazioni differenti Tra tutti questi mesaggi che passano attraverso i nostri occhi si puograve tuttavia procedere ad almeno due distinzioni la comunicazione puograve essere casuale oppure intenzionale

Una comunicazione casuale puograve essere liberamente interpretata da chi la riceveUna comunicazione intenzionale dovrebbe invece essere ricevuta nel pieno significato voluto nellrsquointenzione dellrsquoemittente

ldquoLa comunicazione visiva intenzionale puograve a sua volta essere esaminata sotto due aspetti quello dellrsquoinformazione estetica e quello della informazione praticardquo

(BMunari Design e comunicazione visiva Laterza)

Jackson Pollock Square Pouring 1948

MoMA New York

Jackson Pollock al lavoro fotografato da Ugo Mulas

Esiste una grammatica della visione

V Kandinskij Blue(1922)

Esiste una grammatica della visione

Immagine tratta daV Kandinskij

Punto linea superficie (1925)

Steve ReichDrumming album cover 1971

Elementi base per una grammatica compositiva della rappresentazione grafica

Esiste la possibilitagrave di analizzare una composizione graficacome si fa con una composizione in letteratura ovvero unrsquoanalisi grammaticale

Esiste un metro di giudizio oggettivo e condiviso per osservare una composizione e valutarne le qualitagrave e lrsquoeficacia

Quali sono gli strumenti di indagine per arrivare ad un giudizioil piugrave possibile oggettivo

Ma innanzitutto che cosa egrave una composizione

Che cosa definisce una buona o una corretta composizione

Che cosa egrave una composizione grafico visiva

ldquoComposizione nel linguaggio artistico indica la disposizionecollocazi-one degli elementi allrsquointerno di un campo visivo(hellip) Nelle arti visive(hellip)la composizione rappresenta il collocamento o la dis-posizione degli elementi visivi in unrsquo opera drsquoarterdquo (da Wikipedia)

ldquoLa composizione egrave la subordinazione interno-funzionale dei singoli elementidella struttura (costruzione)al fine pittorico completordquo(WKandinsky Punto linea e superficie 1925)

Da queste due definizioni lontane nel tempo e negli intenti possiamo comuque trarre una prima definizione che poi andremo successivamente ad affinare e precisare

Una composizione egrave lo studio della disposizione degli elementi grafici nel campo visivo

Che cosa egrave allora una buona composizione

Una composizione egrave lo studio della disposizione degli elementi grafici nel campo visivo Essa risulta efficace quando soddisfa gli obiettivi comunicativi preposti in maniera consapevole dallrsquoautore

Per quanto riguarda gli elementi grafici egrave possibile ricavare dei segni e delle figure elementari di base per potere analizzare e costruire una composizione in termini oggettivi

Ad esempio Kandinsky individua il punto la linea e le forme base su una superficie di sfondo Questo puograve essere utile per unrsquoanalisi o una costruzione grafica di tipo astratto

Esiste un metodo di indagine che possa riguardare la composizione visiva in generale dal quale possiamo trarre regole o insegnamenti utili per la realizzazione efficace dei nostri intenti comunicativi

Un possibile percorso di studio egrave quello indicato da Rudolf Arnheim nel suo testo fonamentale Arte e percezione visiva

Ma nnanzitutto al di larsquo della semplice meccanica fisica della visionecome avviene il vedere

schema sui meccanismi della visione tratto da Munari

Design e Comunicazione visiva

Arte e percezione visiva

Rudolf Arnheim tratta i principi della Gestalt (forma-schema)

ldquoLrsquoinsieme egrave piugrave della somma delle sue partirdquo

ldquoLa percezione non egrave preceduta dalla sensazione ma egrave un processo im-mediato - influenzato dalle passate esperienze ldquo

ldquoPer comprendere il mondo circostante si tende a identificarvi forme secondo schemi che ci sembrano adatti - scelti per imitazione apprendimento e condivisione e attraverso simili processi si organizzano sia la percezione che il pensiero e la sensazione ciograve avviene di solito del tutto inconsapevolmenterdquo

Proviamo ad osservare le ldquoLe leggi della formazione delle unitagrave fenomenicherdquoelaborate da Max Wertheimer

Arte e percezione visiva

Le regole principali di organizzazione dei dati percepiti sono

Buona forma = la struttura percepita egrave sempre la piugrave semplice

Prossimitagrave = gli elementi sono raggruppati in funzione delle distanze

Somiglianza = tendenza a raggruppare gli elementi simili

Buona continuitagrave = tutti gli elementi sono percepiti come appartenenti ad un insieme coerente e continuo

Destino comune = se gli elementi sono in movimento vengono raggruppati quelli con uno spostamento coerente

Figura-sfondo = tutte le parti di una zona si possono interpretare sia come oggetto sia come sfondo

Movimento indotto = uno schema di riferimento formato da alcune strut-ture che consente la percezione degli oggetti

Pregnanza = nel caso gli stimoli siano ambigui la percezione saragrave buona in base alle informazioni prese dalla retina

Tutto quello che entra nel nostro campo visivo viene sottoposto a filtri di giudizio comparativo di valutazione di forma dimensione e luminositagrave attraverso paragoni immediati e basati sullrsquoesperienza personale Nulla di quello che percepiamo egrave statico ma egrave sempre in rapportodinamico

Arnheim ci invita ad utilizzare delle categorie come dei filtri visivi per analizzare lrsquoopera nelle sue componenti percettive principali senza mai dimenticare di riferirle allrsquoinsieme dellrsquoopera quindi al contenuto alla collocazione storica e al tema centrale figurativo egli individua queste categorie

EQUILIBRIOFORMA SVILUPPO SPAZIO LUCECONFIGURAZIONE COLORE MOVIMENTO DINAMICA ESPRESSIONE

Equilibrio

che cosa si intende per lrsquoequilibrio e perchersquo lo ldquosentiamordquo in maniera positiva

Dal punto di vista fisico un corpo egrave in equilibrio quando le forze che agiscono su di esso si bilancianoPuorsquo essere applicata nel campo grafico-visivo tale affermazioneCome e dove si trova il baricentro di una raffigurazione

Equilibrio

Perchegrave se disegno un quadrato ortogonale al foglio ho unrsquoimmagine di maggior quiete rispetto ad uno disegnato inclinato

ldquoQuanti meccanismi sono in atto dietro una percezione cosigrave sempliceMolti evidentemente le cellule sensibili alle linee orientate il sovrapporsi di campi ricettivi la sensibilitagrave vestibolare per lrsquoortogonalitagrave la capacitagrave di attribuire significati lrsquoesperienza di oggetti che poggiano o che ca-dono Psicologicamente ci figuriamo sempre una base un basso un oriz-zonterdquo (R Falcinelli)

Paul KleeFunambolo

1923 Kunstmuseum Berna

Equilibrio

Una composizione si dice in equilibrio nel momento in cui tutti gli elementi della raffigurazione raggiungono lrsquoimmobilitagrave o meglio ldquoun bilanciamento dinamicordquo

Ovvero se tentiamo di spostare aggiungere o variare un elemento causiamo squilibrio

Piet MondrianNew York City

1942 Centre Georges Pompidou Paris

Piet MondrianTen paintings

1967 collezione privata

Equilibrio

ldquoErsquo probabile() che il senso di equilibrio o di disequilibrio sia dovuto allrsquoattivitagrave esplorativa() gli oggetti vengono esplorati con una succes-sione di occhiate e questa esplorazione non egrave un processo simultaneo () ma fatto di tappe sucessive riunite poi dal cervello che costruisce il mondo come stabile fermo praticabile(R Falcinelli)

Franco Grignani Annunci Alfieri-Lacroix

1957

Equilibrio

Esistono corrispettivi pittorici di qualitarsquo fisiche come il pesoProviamo a verificare

La distanza dal centro ndash il bilanciamento

il ldquopeso della destrardquo

Il peso dellrsquoAltezza

La distanza dal centro ndash la profonditagrave

Il peso dei colori

Il peso dellrsquoisolamento

configurazione e forma

ldquoPer configurazione ci si riferisce a due proprietagrave molto diverse degli oggetti visivi 1- la efettiva delimitazione creata dallrsquoartista come le linee le masse i volumi 2- lo scheletro strutturale che viene creato percettivamente da queste forme materiali ma che raramente coincide con esserdquo

La forma ci parla delle qualitagrave visive di un oggetto andando oltre la con-figurazione ldquorotonditagrave e acutezza forza e fragilitagrave armonia e discordia e in tal modo le legge simbolicamente come immagini della condizione umanardquo

La configurazione riguarda un genere mentre la forma si riferisce alle proprietagrave del contenuto dellrsquooggetto

ldquoUno stesso scheletro strutturale puograve essere rivestito da una grande quantitagrave di formerdquo

configurazione e scheletro strutturale

Se non nellrsquointera raffigurazione egrave possibile ritrovare il baricentro o gli assi di equilibrio di una forma

La struttura segue lrsquoorientamento spaziale e non egrave una proprietagrave della forma (tranne nel caso delle forme circolari)

forma orientamento nello spazio

In alcune figure la struttura che percepiamo egrave talmente forte ed evidente da farci inclinare la visione

sviluppo rapporto con la realtarsquo e struttura

Ma se la rappresentazione bidimensionale contiene sempre un certo grado di astrazione esiste allora una linea di demarcazione precisa in cui la forma perde di vista il modello a cui si riferisce

La rappresentazione viene detta di tipo ldquofigurativordquo quando le forme conservano un riferimento al modello di tipo strutturale

Osserviamo le rappresentazioni dei bambinihellip

forma sovrapposizione

Quando le figure si sovrappongono Come avviene il loro riconoscimentoLa separazione tra le varie figure avviene in teoria semplicemente po-sizionandole su piani di appartenenza differenti La sovrapposizione egrave comunque un fenomeno che presenta dei vantaggi

forma e equilibrio semplicitarsquo

Ritornando alle questioni iniziali

ldquoPercheacute serve equilibriordquo

ldquoQuale egrave la migliore forma di rappresentazionerdquo

Arriviamo alla stessa conclusione

La via migliore egrave quella piugrave semplice

Questa semplicitagrave egrave maggiormente raggiungibile attraverso

Una composizione in equilibrioRappresentata nella maniera da rendere maggiormente comprensibile il contenuto

Rappresentata con un livello di astrazione o rispondenza alla realtagrave che lasci fluire il piugrave rapidamente possibile le informazioni

Esperienza pratica n01 Strutture Tessiture e Ritmo

Pattern ldquoegrave un termine inglese che puograve essere tradotto a seconda del contesto con disegno modello schema schema ricorrente e in generale puograve essere utilizzato per indicare una regolaritagrave che si riscontra allrsquointerno di un insieme di oggetti osservati (per esempio le macchie di un ghepardo o la ripetizione di una determinata sequenza allrsquointerno di un insieme di dati grezzi) oppure la regolaritagrave che si osserva nello spazio eo nel tempo in determinati fenomeni dinamici (per esempio la danza delle api o la circolazione delle masse drsquoaria calda e fredda nellrsquoatmosfera)rdquo Da Wikipedia httpitwikipediaorgwikiPattern

Texture tema grafico o di derivazione naturale caratterizzato dalla ripetizione di un motivo o configurazione di base reiterato ritmicamente o con lievi variazioni che permettano di percepire lrsquoorganizzazione dei segni come unrsquounica unitagrave compositiva

Esperienza pratica n01 StruttureTessiture e Ritmo

1- Osservazione della fotografia di Gabriele Basilico 2- Evidenziare la trama strutturale su uno o piugrave livelli

3- Evidenziare delle variazioni grafiche e pattern che si ripetono

4- Sovrapposizione su nuovi livelli trasparenti

5- Creazione nuove textures inaspettate

6- Fissaggio finale tramite ricalco con fotocopia (anche in movimento)

7- Cambio di scala assemblaggio e ricomposizione

8- Fissaggio successivo su supporto digitale

Per la prossima lezione fotografare una o piugrave facciata di edificipensandole compositivamente e consapevolmente dal punto di vistagrafico

Gabriele Basilico - Milano - Quarto Oggiaro - Porzione della facciata di un edificio di edilizia popolare

Gruppo Ninterferenza geometrica

1962 collezione privata

Bibliografia del corso

R Arnheim Arte e percezione visiva Feltrinelli

B Munari Design e Comunicazione Visiva Laterza

R Falcinelli Guardare pensare Progettare Stampa Alternativa amp Graffiti

M Spera Abecedario del Grafico Gangemi Editore

B Munari Il quadrato Maurizio Corraini Editore

D Baroni M Vitta Storia del Design Grafico Longanesi

Le illustrazioni grafiche di questa lezione sono tratte da

R Arnheim Arte e percezione visiva Feltrinelli

B Munari Design e Comunicazione Visiva Laterza

In copertina unrsquoopera di Enzo Mari esposta al Museo MAGA Gallarate

Designer Italiani del lsquo900 di riferimento

Marcello Nizzoli (1887-1969) Designer architetto pittore e pubblicitario Giovanni Ponti detto Giograve (1891 ndash1979) Architetto e designer

Ivo Zampini (1901-1981) Pittore e designerLuigi Figini (1903-1984) e Gino Pollini (1903ndash1991) ArchitettiCarlo Mollino (1905-1973) Architetto e designerFranco Albini (1905-1977) Architetto e designerCarlo Scarpa (1906-1978) Architetto e designerBruno Munari (1907-1998) Artista e designerGiovanni Pintori (1912-1999) Pittore e Graphic designerFranco Grignani (1908-1999) Pittore Graphic designer e architettoAlbe Steiner (1913-1974) DesignerMarco Zanuso (1916-2001) Architetto e designerEttore Sottsass junior (1917ndash2007)Architetto e designerMax Huber (1919-1992) Graphic designer di origine svizzzera

Designer Italiani del lsquo900 di riferimento

Vico Magistretti (1920-2006) Architetto e designerPino Tovaglia (1923-1977) Graphic designer AG Fronzoni (1923-2002) Graphic designer e designerCini Boeri (1924) DesignerGiulio Confalonieri (1926-2008) Graphic designer e designer

Joe Colombo (1930-1971) DesignerMassimo Vignelli (1931-2014) DesignerHeinz Waibl (1931) graphic designerEnzo Mari (1932) DesignerMario Bellini (1935) Designer e architettoUgo la Pietra (1938) Artista architetto e designer

Significato

TeoriehttpsitwikipediaorgwikiTeoriadal greco theoreacuteo ldquoguardo osservordquocomposto da thegravea ldquospettacolordquo e horagraveo ldquovedordquo

RappresentazionehttpsitwikipediaorgwikiRappresentazionedal latino re-ad-praesentare Letteralmente ha il significato di ripresentazione rendere (di nuovo) presente

Enzo MariStruttura 1963

Tecniche di rappresentazione e metodi di rappresentazione

una iniziale precisazione

Tecnica di rappresentazione come rappresentare lrsquoidea

(incisione disegno pittura collage graphic computer graphic 3d stop motion montaggio video riprese ecc ecc)

Metodo di rappresentazionecome penso lrsquoidea nello spazio e nel tempo

(proiezioni parallele assonometrie proiezioni centrali prospettiveanimazioni)

Rapporti e scambi didattici con altri corsi bauer

mappa della rete metropolitana di Parigi

Cosa si intende per comunicazione visiva

ldquotutto ciograve che i nostri occhi vedono egrave comunicazione visiva una nuvola un fiore un disegno tecnico una scarpa un manifesto una libellula un telegramma come tale (escluso il contenuto) una bandiera Immagini che come tutte le altre hanno un valore diverso secondo il contesto nel quale sono inserite dando informazioni differenti Tra tutti questi mesaggi che passano attraverso i nostri occhi si puograve tuttavia procedere ad almeno due distinzioni la comunicazione puograve essere casuale oppure intenzionale

Una comunicazione casuale puograve essere liberamente interpretata da chi la riceveUna comunicazione intenzionale dovrebbe invece essere ricevuta nel pieno significato voluto nellrsquointenzione dellrsquoemittente

ldquoLa comunicazione visiva intenzionale puograve a sua volta essere esaminata sotto due aspetti quello dellrsquoinformazione estetica e quello della informazione praticardquo

(BMunari Design e comunicazione visiva Laterza)

Jackson Pollock Square Pouring 1948

MoMA New York

Jackson Pollock al lavoro fotografato da Ugo Mulas

Esiste una grammatica della visione

V Kandinskij Blue(1922)

Esiste una grammatica della visione

Immagine tratta daV Kandinskij

Punto linea superficie (1925)

Steve ReichDrumming album cover 1971

Elementi base per una grammatica compositiva della rappresentazione grafica

Esiste la possibilitagrave di analizzare una composizione graficacome si fa con una composizione in letteratura ovvero unrsquoanalisi grammaticale

Esiste un metro di giudizio oggettivo e condiviso per osservare una composizione e valutarne le qualitagrave e lrsquoeficacia

Quali sono gli strumenti di indagine per arrivare ad un giudizioil piugrave possibile oggettivo

Ma innanzitutto che cosa egrave una composizione

Che cosa definisce una buona o una corretta composizione

Che cosa egrave una composizione grafico visiva

ldquoComposizione nel linguaggio artistico indica la disposizionecollocazi-one degli elementi allrsquointerno di un campo visivo(hellip) Nelle arti visive(hellip)la composizione rappresenta il collocamento o la dis-posizione degli elementi visivi in unrsquo opera drsquoarterdquo (da Wikipedia)

ldquoLa composizione egrave la subordinazione interno-funzionale dei singoli elementidella struttura (costruzione)al fine pittorico completordquo(WKandinsky Punto linea e superficie 1925)

Da queste due definizioni lontane nel tempo e negli intenti possiamo comuque trarre una prima definizione che poi andremo successivamente ad affinare e precisare

Una composizione egrave lo studio della disposizione degli elementi grafici nel campo visivo

Che cosa egrave allora una buona composizione

Una composizione egrave lo studio della disposizione degli elementi grafici nel campo visivo Essa risulta efficace quando soddisfa gli obiettivi comunicativi preposti in maniera consapevole dallrsquoautore

Per quanto riguarda gli elementi grafici egrave possibile ricavare dei segni e delle figure elementari di base per potere analizzare e costruire una composizione in termini oggettivi

Ad esempio Kandinsky individua il punto la linea e le forme base su una superficie di sfondo Questo puograve essere utile per unrsquoanalisi o una costruzione grafica di tipo astratto

Esiste un metodo di indagine che possa riguardare la composizione visiva in generale dal quale possiamo trarre regole o insegnamenti utili per la realizzazione efficace dei nostri intenti comunicativi

Un possibile percorso di studio egrave quello indicato da Rudolf Arnheim nel suo testo fonamentale Arte e percezione visiva

Ma nnanzitutto al di larsquo della semplice meccanica fisica della visionecome avviene il vedere

schema sui meccanismi della visione tratto da Munari

Design e Comunicazione visiva

Arte e percezione visiva

Rudolf Arnheim tratta i principi della Gestalt (forma-schema)

ldquoLrsquoinsieme egrave piugrave della somma delle sue partirdquo

ldquoLa percezione non egrave preceduta dalla sensazione ma egrave un processo im-mediato - influenzato dalle passate esperienze ldquo

ldquoPer comprendere il mondo circostante si tende a identificarvi forme secondo schemi che ci sembrano adatti - scelti per imitazione apprendimento e condivisione e attraverso simili processi si organizzano sia la percezione che il pensiero e la sensazione ciograve avviene di solito del tutto inconsapevolmenterdquo

Proviamo ad osservare le ldquoLe leggi della formazione delle unitagrave fenomenicherdquoelaborate da Max Wertheimer

Arte e percezione visiva

Le regole principali di organizzazione dei dati percepiti sono

Buona forma = la struttura percepita egrave sempre la piugrave semplice

Prossimitagrave = gli elementi sono raggruppati in funzione delle distanze

Somiglianza = tendenza a raggruppare gli elementi simili

Buona continuitagrave = tutti gli elementi sono percepiti come appartenenti ad un insieme coerente e continuo

Destino comune = se gli elementi sono in movimento vengono raggruppati quelli con uno spostamento coerente

Figura-sfondo = tutte le parti di una zona si possono interpretare sia come oggetto sia come sfondo

Movimento indotto = uno schema di riferimento formato da alcune strut-ture che consente la percezione degli oggetti

Pregnanza = nel caso gli stimoli siano ambigui la percezione saragrave buona in base alle informazioni prese dalla retina

Tutto quello che entra nel nostro campo visivo viene sottoposto a filtri di giudizio comparativo di valutazione di forma dimensione e luminositagrave attraverso paragoni immediati e basati sullrsquoesperienza personale Nulla di quello che percepiamo egrave statico ma egrave sempre in rapportodinamico

Arnheim ci invita ad utilizzare delle categorie come dei filtri visivi per analizzare lrsquoopera nelle sue componenti percettive principali senza mai dimenticare di riferirle allrsquoinsieme dellrsquoopera quindi al contenuto alla collocazione storica e al tema centrale figurativo egli individua queste categorie

EQUILIBRIOFORMA SVILUPPO SPAZIO LUCECONFIGURAZIONE COLORE MOVIMENTO DINAMICA ESPRESSIONE

Equilibrio

che cosa si intende per lrsquoequilibrio e perchersquo lo ldquosentiamordquo in maniera positiva

Dal punto di vista fisico un corpo egrave in equilibrio quando le forze che agiscono su di esso si bilancianoPuorsquo essere applicata nel campo grafico-visivo tale affermazioneCome e dove si trova il baricentro di una raffigurazione

Equilibrio

Perchegrave se disegno un quadrato ortogonale al foglio ho unrsquoimmagine di maggior quiete rispetto ad uno disegnato inclinato

ldquoQuanti meccanismi sono in atto dietro una percezione cosigrave sempliceMolti evidentemente le cellule sensibili alle linee orientate il sovrapporsi di campi ricettivi la sensibilitagrave vestibolare per lrsquoortogonalitagrave la capacitagrave di attribuire significati lrsquoesperienza di oggetti che poggiano o che ca-dono Psicologicamente ci figuriamo sempre una base un basso un oriz-zonterdquo (R Falcinelli)

Paul KleeFunambolo

1923 Kunstmuseum Berna

Equilibrio

Una composizione si dice in equilibrio nel momento in cui tutti gli elementi della raffigurazione raggiungono lrsquoimmobilitagrave o meglio ldquoun bilanciamento dinamicordquo

Ovvero se tentiamo di spostare aggiungere o variare un elemento causiamo squilibrio

Piet MondrianNew York City

1942 Centre Georges Pompidou Paris

Piet MondrianTen paintings

1967 collezione privata

Equilibrio

ldquoErsquo probabile() che il senso di equilibrio o di disequilibrio sia dovuto allrsquoattivitagrave esplorativa() gli oggetti vengono esplorati con una succes-sione di occhiate e questa esplorazione non egrave un processo simultaneo () ma fatto di tappe sucessive riunite poi dal cervello che costruisce il mondo come stabile fermo praticabile(R Falcinelli)

Franco Grignani Annunci Alfieri-Lacroix

1957

Equilibrio

Esistono corrispettivi pittorici di qualitarsquo fisiche come il pesoProviamo a verificare

La distanza dal centro ndash il bilanciamento

il ldquopeso della destrardquo

Il peso dellrsquoAltezza

La distanza dal centro ndash la profonditagrave

Il peso dei colori

Il peso dellrsquoisolamento

configurazione e forma

ldquoPer configurazione ci si riferisce a due proprietagrave molto diverse degli oggetti visivi 1- la efettiva delimitazione creata dallrsquoartista come le linee le masse i volumi 2- lo scheletro strutturale che viene creato percettivamente da queste forme materiali ma che raramente coincide con esserdquo

La forma ci parla delle qualitagrave visive di un oggetto andando oltre la con-figurazione ldquorotonditagrave e acutezza forza e fragilitagrave armonia e discordia e in tal modo le legge simbolicamente come immagini della condizione umanardquo

La configurazione riguarda un genere mentre la forma si riferisce alle proprietagrave del contenuto dellrsquooggetto

ldquoUno stesso scheletro strutturale puograve essere rivestito da una grande quantitagrave di formerdquo

configurazione e scheletro strutturale

Se non nellrsquointera raffigurazione egrave possibile ritrovare il baricentro o gli assi di equilibrio di una forma

La struttura segue lrsquoorientamento spaziale e non egrave una proprietagrave della forma (tranne nel caso delle forme circolari)

forma orientamento nello spazio

In alcune figure la struttura che percepiamo egrave talmente forte ed evidente da farci inclinare la visione

sviluppo rapporto con la realtarsquo e struttura

Ma se la rappresentazione bidimensionale contiene sempre un certo grado di astrazione esiste allora una linea di demarcazione precisa in cui la forma perde di vista il modello a cui si riferisce

La rappresentazione viene detta di tipo ldquofigurativordquo quando le forme conservano un riferimento al modello di tipo strutturale

Osserviamo le rappresentazioni dei bambinihellip

forma sovrapposizione

Quando le figure si sovrappongono Come avviene il loro riconoscimentoLa separazione tra le varie figure avviene in teoria semplicemente po-sizionandole su piani di appartenenza differenti La sovrapposizione egrave comunque un fenomeno che presenta dei vantaggi

forma e equilibrio semplicitarsquo

Ritornando alle questioni iniziali

ldquoPercheacute serve equilibriordquo

ldquoQuale egrave la migliore forma di rappresentazionerdquo

Arriviamo alla stessa conclusione

La via migliore egrave quella piugrave semplice

Questa semplicitagrave egrave maggiormente raggiungibile attraverso

Una composizione in equilibrioRappresentata nella maniera da rendere maggiormente comprensibile il contenuto

Rappresentata con un livello di astrazione o rispondenza alla realtagrave che lasci fluire il piugrave rapidamente possibile le informazioni

Esperienza pratica n01 Strutture Tessiture e Ritmo

Pattern ldquoegrave un termine inglese che puograve essere tradotto a seconda del contesto con disegno modello schema schema ricorrente e in generale puograve essere utilizzato per indicare una regolaritagrave che si riscontra allrsquointerno di un insieme di oggetti osservati (per esempio le macchie di un ghepardo o la ripetizione di una determinata sequenza allrsquointerno di un insieme di dati grezzi) oppure la regolaritagrave che si osserva nello spazio eo nel tempo in determinati fenomeni dinamici (per esempio la danza delle api o la circolazione delle masse drsquoaria calda e fredda nellrsquoatmosfera)rdquo Da Wikipedia httpitwikipediaorgwikiPattern

Texture tema grafico o di derivazione naturale caratterizzato dalla ripetizione di un motivo o configurazione di base reiterato ritmicamente o con lievi variazioni che permettano di percepire lrsquoorganizzazione dei segni come unrsquounica unitagrave compositiva

Esperienza pratica n01 StruttureTessiture e Ritmo

1- Osservazione della fotografia di Gabriele Basilico 2- Evidenziare la trama strutturale su uno o piugrave livelli

3- Evidenziare delle variazioni grafiche e pattern che si ripetono

4- Sovrapposizione su nuovi livelli trasparenti

5- Creazione nuove textures inaspettate

6- Fissaggio finale tramite ricalco con fotocopia (anche in movimento)

7- Cambio di scala assemblaggio e ricomposizione

8- Fissaggio successivo su supporto digitale

Per la prossima lezione fotografare una o piugrave facciata di edificipensandole compositivamente e consapevolmente dal punto di vistagrafico

Gabriele Basilico - Milano - Quarto Oggiaro - Porzione della facciata di un edificio di edilizia popolare

Gruppo Ninterferenza geometrica

1962 collezione privata

Bibliografia del corso

R Arnheim Arte e percezione visiva Feltrinelli

B Munari Design e Comunicazione Visiva Laterza

R Falcinelli Guardare pensare Progettare Stampa Alternativa amp Graffiti

M Spera Abecedario del Grafico Gangemi Editore

B Munari Il quadrato Maurizio Corraini Editore

D Baroni M Vitta Storia del Design Grafico Longanesi

Le illustrazioni grafiche di questa lezione sono tratte da

R Arnheim Arte e percezione visiva Feltrinelli

B Munari Design e Comunicazione Visiva Laterza

In copertina unrsquoopera di Enzo Mari esposta al Museo MAGA Gallarate

Designer Italiani del lsquo900 di riferimento

Marcello Nizzoli (1887-1969) Designer architetto pittore e pubblicitario Giovanni Ponti detto Giograve (1891 ndash1979) Architetto e designer

Ivo Zampini (1901-1981) Pittore e designerLuigi Figini (1903-1984) e Gino Pollini (1903ndash1991) ArchitettiCarlo Mollino (1905-1973) Architetto e designerFranco Albini (1905-1977) Architetto e designerCarlo Scarpa (1906-1978) Architetto e designerBruno Munari (1907-1998) Artista e designerGiovanni Pintori (1912-1999) Pittore e Graphic designerFranco Grignani (1908-1999) Pittore Graphic designer e architettoAlbe Steiner (1913-1974) DesignerMarco Zanuso (1916-2001) Architetto e designerEttore Sottsass junior (1917ndash2007)Architetto e designerMax Huber (1919-1992) Graphic designer di origine svizzzera

Designer Italiani del lsquo900 di riferimento

Vico Magistretti (1920-2006) Architetto e designerPino Tovaglia (1923-1977) Graphic designer AG Fronzoni (1923-2002) Graphic designer e designerCini Boeri (1924) DesignerGiulio Confalonieri (1926-2008) Graphic designer e designer

Joe Colombo (1930-1971) DesignerMassimo Vignelli (1931-2014) DesignerHeinz Waibl (1931) graphic designerEnzo Mari (1932) DesignerMario Bellini (1935) Designer e architettoUgo la Pietra (1938) Artista architetto e designer

Enzo MariStruttura 1963

Tecniche di rappresentazione e metodi di rappresentazione

una iniziale precisazione

Tecnica di rappresentazione come rappresentare lrsquoidea

(incisione disegno pittura collage graphic computer graphic 3d stop motion montaggio video riprese ecc ecc)

Metodo di rappresentazionecome penso lrsquoidea nello spazio e nel tempo

(proiezioni parallele assonometrie proiezioni centrali prospettiveanimazioni)

Rapporti e scambi didattici con altri corsi bauer

mappa della rete metropolitana di Parigi

Cosa si intende per comunicazione visiva

ldquotutto ciograve che i nostri occhi vedono egrave comunicazione visiva una nuvola un fiore un disegno tecnico una scarpa un manifesto una libellula un telegramma come tale (escluso il contenuto) una bandiera Immagini che come tutte le altre hanno un valore diverso secondo il contesto nel quale sono inserite dando informazioni differenti Tra tutti questi mesaggi che passano attraverso i nostri occhi si puograve tuttavia procedere ad almeno due distinzioni la comunicazione puograve essere casuale oppure intenzionale

Una comunicazione casuale puograve essere liberamente interpretata da chi la riceveUna comunicazione intenzionale dovrebbe invece essere ricevuta nel pieno significato voluto nellrsquointenzione dellrsquoemittente

ldquoLa comunicazione visiva intenzionale puograve a sua volta essere esaminata sotto due aspetti quello dellrsquoinformazione estetica e quello della informazione praticardquo

(BMunari Design e comunicazione visiva Laterza)

Jackson Pollock Square Pouring 1948

MoMA New York

Jackson Pollock al lavoro fotografato da Ugo Mulas

Esiste una grammatica della visione

V Kandinskij Blue(1922)

Esiste una grammatica della visione

Immagine tratta daV Kandinskij

Punto linea superficie (1925)

Steve ReichDrumming album cover 1971

Elementi base per una grammatica compositiva della rappresentazione grafica

Esiste la possibilitagrave di analizzare una composizione graficacome si fa con una composizione in letteratura ovvero unrsquoanalisi grammaticale

Esiste un metro di giudizio oggettivo e condiviso per osservare una composizione e valutarne le qualitagrave e lrsquoeficacia

Quali sono gli strumenti di indagine per arrivare ad un giudizioil piugrave possibile oggettivo

Ma innanzitutto che cosa egrave una composizione

Che cosa definisce una buona o una corretta composizione

Che cosa egrave una composizione grafico visiva

ldquoComposizione nel linguaggio artistico indica la disposizionecollocazi-one degli elementi allrsquointerno di un campo visivo(hellip) Nelle arti visive(hellip)la composizione rappresenta il collocamento o la dis-posizione degli elementi visivi in unrsquo opera drsquoarterdquo (da Wikipedia)

ldquoLa composizione egrave la subordinazione interno-funzionale dei singoli elementidella struttura (costruzione)al fine pittorico completordquo(WKandinsky Punto linea e superficie 1925)

Da queste due definizioni lontane nel tempo e negli intenti possiamo comuque trarre una prima definizione che poi andremo successivamente ad affinare e precisare

Una composizione egrave lo studio della disposizione degli elementi grafici nel campo visivo

Che cosa egrave allora una buona composizione

Una composizione egrave lo studio della disposizione degli elementi grafici nel campo visivo Essa risulta efficace quando soddisfa gli obiettivi comunicativi preposti in maniera consapevole dallrsquoautore

Per quanto riguarda gli elementi grafici egrave possibile ricavare dei segni e delle figure elementari di base per potere analizzare e costruire una composizione in termini oggettivi

Ad esempio Kandinsky individua il punto la linea e le forme base su una superficie di sfondo Questo puograve essere utile per unrsquoanalisi o una costruzione grafica di tipo astratto

Esiste un metodo di indagine che possa riguardare la composizione visiva in generale dal quale possiamo trarre regole o insegnamenti utili per la realizzazione efficace dei nostri intenti comunicativi

Un possibile percorso di studio egrave quello indicato da Rudolf Arnheim nel suo testo fonamentale Arte e percezione visiva

Ma nnanzitutto al di larsquo della semplice meccanica fisica della visionecome avviene il vedere

schema sui meccanismi della visione tratto da Munari

Design e Comunicazione visiva

Arte e percezione visiva

Rudolf Arnheim tratta i principi della Gestalt (forma-schema)

ldquoLrsquoinsieme egrave piugrave della somma delle sue partirdquo

ldquoLa percezione non egrave preceduta dalla sensazione ma egrave un processo im-mediato - influenzato dalle passate esperienze ldquo

ldquoPer comprendere il mondo circostante si tende a identificarvi forme secondo schemi che ci sembrano adatti - scelti per imitazione apprendimento e condivisione e attraverso simili processi si organizzano sia la percezione che il pensiero e la sensazione ciograve avviene di solito del tutto inconsapevolmenterdquo

Proviamo ad osservare le ldquoLe leggi della formazione delle unitagrave fenomenicherdquoelaborate da Max Wertheimer

Arte e percezione visiva

Le regole principali di organizzazione dei dati percepiti sono

Buona forma = la struttura percepita egrave sempre la piugrave semplice

Prossimitagrave = gli elementi sono raggruppati in funzione delle distanze

Somiglianza = tendenza a raggruppare gli elementi simili

Buona continuitagrave = tutti gli elementi sono percepiti come appartenenti ad un insieme coerente e continuo

Destino comune = se gli elementi sono in movimento vengono raggruppati quelli con uno spostamento coerente

Figura-sfondo = tutte le parti di una zona si possono interpretare sia come oggetto sia come sfondo

Movimento indotto = uno schema di riferimento formato da alcune strut-ture che consente la percezione degli oggetti

Pregnanza = nel caso gli stimoli siano ambigui la percezione saragrave buona in base alle informazioni prese dalla retina

Tutto quello che entra nel nostro campo visivo viene sottoposto a filtri di giudizio comparativo di valutazione di forma dimensione e luminositagrave attraverso paragoni immediati e basati sullrsquoesperienza personale Nulla di quello che percepiamo egrave statico ma egrave sempre in rapportodinamico

Arnheim ci invita ad utilizzare delle categorie come dei filtri visivi per analizzare lrsquoopera nelle sue componenti percettive principali senza mai dimenticare di riferirle allrsquoinsieme dellrsquoopera quindi al contenuto alla collocazione storica e al tema centrale figurativo egli individua queste categorie

EQUILIBRIOFORMA SVILUPPO SPAZIO LUCECONFIGURAZIONE COLORE MOVIMENTO DINAMICA ESPRESSIONE

Equilibrio

che cosa si intende per lrsquoequilibrio e perchersquo lo ldquosentiamordquo in maniera positiva

Dal punto di vista fisico un corpo egrave in equilibrio quando le forze che agiscono su di esso si bilancianoPuorsquo essere applicata nel campo grafico-visivo tale affermazioneCome e dove si trova il baricentro di una raffigurazione

Equilibrio

Perchegrave se disegno un quadrato ortogonale al foglio ho unrsquoimmagine di maggior quiete rispetto ad uno disegnato inclinato

ldquoQuanti meccanismi sono in atto dietro una percezione cosigrave sempliceMolti evidentemente le cellule sensibili alle linee orientate il sovrapporsi di campi ricettivi la sensibilitagrave vestibolare per lrsquoortogonalitagrave la capacitagrave di attribuire significati lrsquoesperienza di oggetti che poggiano o che ca-dono Psicologicamente ci figuriamo sempre una base un basso un oriz-zonterdquo (R Falcinelli)

Paul KleeFunambolo

1923 Kunstmuseum Berna

Equilibrio

Una composizione si dice in equilibrio nel momento in cui tutti gli elementi della raffigurazione raggiungono lrsquoimmobilitagrave o meglio ldquoun bilanciamento dinamicordquo

Ovvero se tentiamo di spostare aggiungere o variare un elemento causiamo squilibrio

Piet MondrianNew York City

1942 Centre Georges Pompidou Paris

Piet MondrianTen paintings

1967 collezione privata

Equilibrio

ldquoErsquo probabile() che il senso di equilibrio o di disequilibrio sia dovuto allrsquoattivitagrave esplorativa() gli oggetti vengono esplorati con una succes-sione di occhiate e questa esplorazione non egrave un processo simultaneo () ma fatto di tappe sucessive riunite poi dal cervello che costruisce il mondo come stabile fermo praticabile(R Falcinelli)

Franco Grignani Annunci Alfieri-Lacroix

1957

Equilibrio

Esistono corrispettivi pittorici di qualitarsquo fisiche come il pesoProviamo a verificare

La distanza dal centro ndash il bilanciamento

il ldquopeso della destrardquo

Il peso dellrsquoAltezza

La distanza dal centro ndash la profonditagrave

Il peso dei colori

Il peso dellrsquoisolamento

configurazione e forma

ldquoPer configurazione ci si riferisce a due proprietagrave molto diverse degli oggetti visivi 1- la efettiva delimitazione creata dallrsquoartista come le linee le masse i volumi 2- lo scheletro strutturale che viene creato percettivamente da queste forme materiali ma che raramente coincide con esserdquo

La forma ci parla delle qualitagrave visive di un oggetto andando oltre la con-figurazione ldquorotonditagrave e acutezza forza e fragilitagrave armonia e discordia e in tal modo le legge simbolicamente come immagini della condizione umanardquo

La configurazione riguarda un genere mentre la forma si riferisce alle proprietagrave del contenuto dellrsquooggetto

ldquoUno stesso scheletro strutturale puograve essere rivestito da una grande quantitagrave di formerdquo

configurazione e scheletro strutturale

Se non nellrsquointera raffigurazione egrave possibile ritrovare il baricentro o gli assi di equilibrio di una forma

La struttura segue lrsquoorientamento spaziale e non egrave una proprietagrave della forma (tranne nel caso delle forme circolari)

forma orientamento nello spazio

In alcune figure la struttura che percepiamo egrave talmente forte ed evidente da farci inclinare la visione

sviluppo rapporto con la realtarsquo e struttura

Ma se la rappresentazione bidimensionale contiene sempre un certo grado di astrazione esiste allora una linea di demarcazione precisa in cui la forma perde di vista il modello a cui si riferisce

La rappresentazione viene detta di tipo ldquofigurativordquo quando le forme conservano un riferimento al modello di tipo strutturale

Osserviamo le rappresentazioni dei bambinihellip

forma sovrapposizione

Quando le figure si sovrappongono Come avviene il loro riconoscimentoLa separazione tra le varie figure avviene in teoria semplicemente po-sizionandole su piani di appartenenza differenti La sovrapposizione egrave comunque un fenomeno che presenta dei vantaggi

forma e equilibrio semplicitarsquo

Ritornando alle questioni iniziali

ldquoPercheacute serve equilibriordquo

ldquoQuale egrave la migliore forma di rappresentazionerdquo

Arriviamo alla stessa conclusione

La via migliore egrave quella piugrave semplice

Questa semplicitagrave egrave maggiormente raggiungibile attraverso

Una composizione in equilibrioRappresentata nella maniera da rendere maggiormente comprensibile il contenuto

Rappresentata con un livello di astrazione o rispondenza alla realtagrave che lasci fluire il piugrave rapidamente possibile le informazioni

Esperienza pratica n01 Strutture Tessiture e Ritmo

Pattern ldquoegrave un termine inglese che puograve essere tradotto a seconda del contesto con disegno modello schema schema ricorrente e in generale puograve essere utilizzato per indicare una regolaritagrave che si riscontra allrsquointerno di un insieme di oggetti osservati (per esempio le macchie di un ghepardo o la ripetizione di una determinata sequenza allrsquointerno di un insieme di dati grezzi) oppure la regolaritagrave che si osserva nello spazio eo nel tempo in determinati fenomeni dinamici (per esempio la danza delle api o la circolazione delle masse drsquoaria calda e fredda nellrsquoatmosfera)rdquo Da Wikipedia httpitwikipediaorgwikiPattern

Texture tema grafico o di derivazione naturale caratterizzato dalla ripetizione di un motivo o configurazione di base reiterato ritmicamente o con lievi variazioni che permettano di percepire lrsquoorganizzazione dei segni come unrsquounica unitagrave compositiva

Esperienza pratica n01 StruttureTessiture e Ritmo

1- Osservazione della fotografia di Gabriele Basilico 2- Evidenziare la trama strutturale su uno o piugrave livelli

3- Evidenziare delle variazioni grafiche e pattern che si ripetono

4- Sovrapposizione su nuovi livelli trasparenti

5- Creazione nuove textures inaspettate

6- Fissaggio finale tramite ricalco con fotocopia (anche in movimento)

7- Cambio di scala assemblaggio e ricomposizione

8- Fissaggio successivo su supporto digitale

Per la prossima lezione fotografare una o piugrave facciata di edificipensandole compositivamente e consapevolmente dal punto di vistagrafico

Gabriele Basilico - Milano - Quarto Oggiaro - Porzione della facciata di un edificio di edilizia popolare

Gruppo Ninterferenza geometrica

1962 collezione privata

Bibliografia del corso

R Arnheim Arte e percezione visiva Feltrinelli

B Munari Design e Comunicazione Visiva Laterza

R Falcinelli Guardare pensare Progettare Stampa Alternativa amp Graffiti

M Spera Abecedario del Grafico Gangemi Editore

B Munari Il quadrato Maurizio Corraini Editore

D Baroni M Vitta Storia del Design Grafico Longanesi

Le illustrazioni grafiche di questa lezione sono tratte da

R Arnheim Arte e percezione visiva Feltrinelli

B Munari Design e Comunicazione Visiva Laterza

In copertina unrsquoopera di Enzo Mari esposta al Museo MAGA Gallarate

Designer Italiani del lsquo900 di riferimento

Marcello Nizzoli (1887-1969) Designer architetto pittore e pubblicitario Giovanni Ponti detto Giograve (1891 ndash1979) Architetto e designer

Ivo Zampini (1901-1981) Pittore e designerLuigi Figini (1903-1984) e Gino Pollini (1903ndash1991) ArchitettiCarlo Mollino (1905-1973) Architetto e designerFranco Albini (1905-1977) Architetto e designerCarlo Scarpa (1906-1978) Architetto e designerBruno Munari (1907-1998) Artista e designerGiovanni Pintori (1912-1999) Pittore e Graphic designerFranco Grignani (1908-1999) Pittore Graphic designer e architettoAlbe Steiner (1913-1974) DesignerMarco Zanuso (1916-2001) Architetto e designerEttore Sottsass junior (1917ndash2007)Architetto e designerMax Huber (1919-1992) Graphic designer di origine svizzzera

Designer Italiani del lsquo900 di riferimento

Vico Magistretti (1920-2006) Architetto e designerPino Tovaglia (1923-1977) Graphic designer AG Fronzoni (1923-2002) Graphic designer e designerCini Boeri (1924) DesignerGiulio Confalonieri (1926-2008) Graphic designer e designer

Joe Colombo (1930-1971) DesignerMassimo Vignelli (1931-2014) DesignerHeinz Waibl (1931) graphic designerEnzo Mari (1932) DesignerMario Bellini (1935) Designer e architettoUgo la Pietra (1938) Artista architetto e designer

Tecniche di rappresentazione e metodi di rappresentazione

una iniziale precisazione

Tecnica di rappresentazione come rappresentare lrsquoidea

(incisione disegno pittura collage graphic computer graphic 3d stop motion montaggio video riprese ecc ecc)

Metodo di rappresentazionecome penso lrsquoidea nello spazio e nel tempo

(proiezioni parallele assonometrie proiezioni centrali prospettiveanimazioni)

Rapporti e scambi didattici con altri corsi bauer

mappa della rete metropolitana di Parigi

Cosa si intende per comunicazione visiva

ldquotutto ciograve che i nostri occhi vedono egrave comunicazione visiva una nuvola un fiore un disegno tecnico una scarpa un manifesto una libellula un telegramma come tale (escluso il contenuto) una bandiera Immagini che come tutte le altre hanno un valore diverso secondo il contesto nel quale sono inserite dando informazioni differenti Tra tutti questi mesaggi che passano attraverso i nostri occhi si puograve tuttavia procedere ad almeno due distinzioni la comunicazione puograve essere casuale oppure intenzionale

Una comunicazione casuale puograve essere liberamente interpretata da chi la riceveUna comunicazione intenzionale dovrebbe invece essere ricevuta nel pieno significato voluto nellrsquointenzione dellrsquoemittente

ldquoLa comunicazione visiva intenzionale puograve a sua volta essere esaminata sotto due aspetti quello dellrsquoinformazione estetica e quello della informazione praticardquo

(BMunari Design e comunicazione visiva Laterza)

Jackson Pollock Square Pouring 1948

MoMA New York

Jackson Pollock al lavoro fotografato da Ugo Mulas

Esiste una grammatica della visione

V Kandinskij Blue(1922)

Esiste una grammatica della visione

Immagine tratta daV Kandinskij

Punto linea superficie (1925)

Steve ReichDrumming album cover 1971

Elementi base per una grammatica compositiva della rappresentazione grafica

Esiste la possibilitagrave di analizzare una composizione graficacome si fa con una composizione in letteratura ovvero unrsquoanalisi grammaticale

Esiste un metro di giudizio oggettivo e condiviso per osservare una composizione e valutarne le qualitagrave e lrsquoeficacia

Quali sono gli strumenti di indagine per arrivare ad un giudizioil piugrave possibile oggettivo

Ma innanzitutto che cosa egrave una composizione

Che cosa definisce una buona o una corretta composizione

Che cosa egrave una composizione grafico visiva

ldquoComposizione nel linguaggio artistico indica la disposizionecollocazi-one degli elementi allrsquointerno di un campo visivo(hellip) Nelle arti visive(hellip)la composizione rappresenta il collocamento o la dis-posizione degli elementi visivi in unrsquo opera drsquoarterdquo (da Wikipedia)

ldquoLa composizione egrave la subordinazione interno-funzionale dei singoli elementidella struttura (costruzione)al fine pittorico completordquo(WKandinsky Punto linea e superficie 1925)

Da queste due definizioni lontane nel tempo e negli intenti possiamo comuque trarre una prima definizione che poi andremo successivamente ad affinare e precisare

Una composizione egrave lo studio della disposizione degli elementi grafici nel campo visivo

Che cosa egrave allora una buona composizione

Una composizione egrave lo studio della disposizione degli elementi grafici nel campo visivo Essa risulta efficace quando soddisfa gli obiettivi comunicativi preposti in maniera consapevole dallrsquoautore

Per quanto riguarda gli elementi grafici egrave possibile ricavare dei segni e delle figure elementari di base per potere analizzare e costruire una composizione in termini oggettivi

Ad esempio Kandinsky individua il punto la linea e le forme base su una superficie di sfondo Questo puograve essere utile per unrsquoanalisi o una costruzione grafica di tipo astratto

Esiste un metodo di indagine che possa riguardare la composizione visiva in generale dal quale possiamo trarre regole o insegnamenti utili per la realizzazione efficace dei nostri intenti comunicativi

Un possibile percorso di studio egrave quello indicato da Rudolf Arnheim nel suo testo fonamentale Arte e percezione visiva

Ma nnanzitutto al di larsquo della semplice meccanica fisica della visionecome avviene il vedere

schema sui meccanismi della visione tratto da Munari

Design e Comunicazione visiva

Arte e percezione visiva

Rudolf Arnheim tratta i principi della Gestalt (forma-schema)

ldquoLrsquoinsieme egrave piugrave della somma delle sue partirdquo

ldquoLa percezione non egrave preceduta dalla sensazione ma egrave un processo im-mediato - influenzato dalle passate esperienze ldquo

ldquoPer comprendere il mondo circostante si tende a identificarvi forme secondo schemi che ci sembrano adatti - scelti per imitazione apprendimento e condivisione e attraverso simili processi si organizzano sia la percezione che il pensiero e la sensazione ciograve avviene di solito del tutto inconsapevolmenterdquo

Proviamo ad osservare le ldquoLe leggi della formazione delle unitagrave fenomenicherdquoelaborate da Max Wertheimer

Arte e percezione visiva

Le regole principali di organizzazione dei dati percepiti sono

Buona forma = la struttura percepita egrave sempre la piugrave semplice

Prossimitagrave = gli elementi sono raggruppati in funzione delle distanze

Somiglianza = tendenza a raggruppare gli elementi simili

Buona continuitagrave = tutti gli elementi sono percepiti come appartenenti ad un insieme coerente e continuo

Destino comune = se gli elementi sono in movimento vengono raggruppati quelli con uno spostamento coerente

Figura-sfondo = tutte le parti di una zona si possono interpretare sia come oggetto sia come sfondo

Movimento indotto = uno schema di riferimento formato da alcune strut-ture che consente la percezione degli oggetti

Pregnanza = nel caso gli stimoli siano ambigui la percezione saragrave buona in base alle informazioni prese dalla retina

Tutto quello che entra nel nostro campo visivo viene sottoposto a filtri di giudizio comparativo di valutazione di forma dimensione e luminositagrave attraverso paragoni immediati e basati sullrsquoesperienza personale Nulla di quello che percepiamo egrave statico ma egrave sempre in rapportodinamico

Arnheim ci invita ad utilizzare delle categorie come dei filtri visivi per analizzare lrsquoopera nelle sue componenti percettive principali senza mai dimenticare di riferirle allrsquoinsieme dellrsquoopera quindi al contenuto alla collocazione storica e al tema centrale figurativo egli individua queste categorie

EQUILIBRIOFORMA SVILUPPO SPAZIO LUCECONFIGURAZIONE COLORE MOVIMENTO DINAMICA ESPRESSIONE

Equilibrio

che cosa si intende per lrsquoequilibrio e perchersquo lo ldquosentiamordquo in maniera positiva

Dal punto di vista fisico un corpo egrave in equilibrio quando le forze che agiscono su di esso si bilancianoPuorsquo essere applicata nel campo grafico-visivo tale affermazioneCome e dove si trova il baricentro di una raffigurazione

Equilibrio

Perchegrave se disegno un quadrato ortogonale al foglio ho unrsquoimmagine di maggior quiete rispetto ad uno disegnato inclinato

ldquoQuanti meccanismi sono in atto dietro una percezione cosigrave sempliceMolti evidentemente le cellule sensibili alle linee orientate il sovrapporsi di campi ricettivi la sensibilitagrave vestibolare per lrsquoortogonalitagrave la capacitagrave di attribuire significati lrsquoesperienza di oggetti che poggiano o che ca-dono Psicologicamente ci figuriamo sempre una base un basso un oriz-zonterdquo (R Falcinelli)

Paul KleeFunambolo

1923 Kunstmuseum Berna

Equilibrio

Una composizione si dice in equilibrio nel momento in cui tutti gli elementi della raffigurazione raggiungono lrsquoimmobilitagrave o meglio ldquoun bilanciamento dinamicordquo

Ovvero se tentiamo di spostare aggiungere o variare un elemento causiamo squilibrio

Piet MondrianNew York City

1942 Centre Georges Pompidou Paris

Piet MondrianTen paintings

1967 collezione privata

Equilibrio

ldquoErsquo probabile() che il senso di equilibrio o di disequilibrio sia dovuto allrsquoattivitagrave esplorativa() gli oggetti vengono esplorati con una succes-sione di occhiate e questa esplorazione non egrave un processo simultaneo () ma fatto di tappe sucessive riunite poi dal cervello che costruisce il mondo come stabile fermo praticabile(R Falcinelli)

Franco Grignani Annunci Alfieri-Lacroix

1957

Equilibrio

Esistono corrispettivi pittorici di qualitarsquo fisiche come il pesoProviamo a verificare

La distanza dal centro ndash il bilanciamento

il ldquopeso della destrardquo

Il peso dellrsquoAltezza

La distanza dal centro ndash la profonditagrave

Il peso dei colori

Il peso dellrsquoisolamento

configurazione e forma

ldquoPer configurazione ci si riferisce a due proprietagrave molto diverse degli oggetti visivi 1- la efettiva delimitazione creata dallrsquoartista come le linee le masse i volumi 2- lo scheletro strutturale che viene creato percettivamente da queste forme materiali ma che raramente coincide con esserdquo

La forma ci parla delle qualitagrave visive di un oggetto andando oltre la con-figurazione ldquorotonditagrave e acutezza forza e fragilitagrave armonia e discordia e in tal modo le legge simbolicamente come immagini della condizione umanardquo

La configurazione riguarda un genere mentre la forma si riferisce alle proprietagrave del contenuto dellrsquooggetto

ldquoUno stesso scheletro strutturale puograve essere rivestito da una grande quantitagrave di formerdquo

configurazione e scheletro strutturale

Se non nellrsquointera raffigurazione egrave possibile ritrovare il baricentro o gli assi di equilibrio di una forma

La struttura segue lrsquoorientamento spaziale e non egrave una proprietagrave della forma (tranne nel caso delle forme circolari)

forma orientamento nello spazio

In alcune figure la struttura che percepiamo egrave talmente forte ed evidente da farci inclinare la visione

sviluppo rapporto con la realtarsquo e struttura

Ma se la rappresentazione bidimensionale contiene sempre un certo grado di astrazione esiste allora una linea di demarcazione precisa in cui la forma perde di vista il modello a cui si riferisce

La rappresentazione viene detta di tipo ldquofigurativordquo quando le forme conservano un riferimento al modello di tipo strutturale

Osserviamo le rappresentazioni dei bambinihellip

forma sovrapposizione

Quando le figure si sovrappongono Come avviene il loro riconoscimentoLa separazione tra le varie figure avviene in teoria semplicemente po-sizionandole su piani di appartenenza differenti La sovrapposizione egrave comunque un fenomeno che presenta dei vantaggi

forma e equilibrio semplicitarsquo

Ritornando alle questioni iniziali

ldquoPercheacute serve equilibriordquo

ldquoQuale egrave la migliore forma di rappresentazionerdquo

Arriviamo alla stessa conclusione

La via migliore egrave quella piugrave semplice

Questa semplicitagrave egrave maggiormente raggiungibile attraverso

Una composizione in equilibrioRappresentata nella maniera da rendere maggiormente comprensibile il contenuto

Rappresentata con un livello di astrazione o rispondenza alla realtagrave che lasci fluire il piugrave rapidamente possibile le informazioni

Esperienza pratica n01 Strutture Tessiture e Ritmo

Pattern ldquoegrave un termine inglese che puograve essere tradotto a seconda del contesto con disegno modello schema schema ricorrente e in generale puograve essere utilizzato per indicare una regolaritagrave che si riscontra allrsquointerno di un insieme di oggetti osservati (per esempio le macchie di un ghepardo o la ripetizione di una determinata sequenza allrsquointerno di un insieme di dati grezzi) oppure la regolaritagrave che si osserva nello spazio eo nel tempo in determinati fenomeni dinamici (per esempio la danza delle api o la circolazione delle masse drsquoaria calda e fredda nellrsquoatmosfera)rdquo Da Wikipedia httpitwikipediaorgwikiPattern

Texture tema grafico o di derivazione naturale caratterizzato dalla ripetizione di un motivo o configurazione di base reiterato ritmicamente o con lievi variazioni che permettano di percepire lrsquoorganizzazione dei segni come unrsquounica unitagrave compositiva

Esperienza pratica n01 StruttureTessiture e Ritmo

1- Osservazione della fotografia di Gabriele Basilico 2- Evidenziare la trama strutturale su uno o piugrave livelli

3- Evidenziare delle variazioni grafiche e pattern che si ripetono

4- Sovrapposizione su nuovi livelli trasparenti

5- Creazione nuove textures inaspettate

6- Fissaggio finale tramite ricalco con fotocopia (anche in movimento)

7- Cambio di scala assemblaggio e ricomposizione

8- Fissaggio successivo su supporto digitale

Per la prossima lezione fotografare una o piugrave facciata di edificipensandole compositivamente e consapevolmente dal punto di vistagrafico

Gabriele Basilico - Milano - Quarto Oggiaro - Porzione della facciata di un edificio di edilizia popolare

Gruppo Ninterferenza geometrica

1962 collezione privata

Bibliografia del corso

R Arnheim Arte e percezione visiva Feltrinelli

B Munari Design e Comunicazione Visiva Laterza

R Falcinelli Guardare pensare Progettare Stampa Alternativa amp Graffiti

M Spera Abecedario del Grafico Gangemi Editore

B Munari Il quadrato Maurizio Corraini Editore

D Baroni M Vitta Storia del Design Grafico Longanesi

Le illustrazioni grafiche di questa lezione sono tratte da

R Arnheim Arte e percezione visiva Feltrinelli

B Munari Design e Comunicazione Visiva Laterza

In copertina unrsquoopera di Enzo Mari esposta al Museo MAGA Gallarate

Designer Italiani del lsquo900 di riferimento

Marcello Nizzoli (1887-1969) Designer architetto pittore e pubblicitario Giovanni Ponti detto Giograve (1891 ndash1979) Architetto e designer

Ivo Zampini (1901-1981) Pittore e designerLuigi Figini (1903-1984) e Gino Pollini (1903ndash1991) ArchitettiCarlo Mollino (1905-1973) Architetto e designerFranco Albini (1905-1977) Architetto e designerCarlo Scarpa (1906-1978) Architetto e designerBruno Munari (1907-1998) Artista e designerGiovanni Pintori (1912-1999) Pittore e Graphic designerFranco Grignani (1908-1999) Pittore Graphic designer e architettoAlbe Steiner (1913-1974) DesignerMarco Zanuso (1916-2001) Architetto e designerEttore Sottsass junior (1917ndash2007)Architetto e designerMax Huber (1919-1992) Graphic designer di origine svizzzera

Designer Italiani del lsquo900 di riferimento

Vico Magistretti (1920-2006) Architetto e designerPino Tovaglia (1923-1977) Graphic designer AG Fronzoni (1923-2002) Graphic designer e designerCini Boeri (1924) DesignerGiulio Confalonieri (1926-2008) Graphic designer e designer